7 Des Kaisers neue Kleider

165-188

Um die Möglichkeit einer Auseinandersetzung der erwachsenen Kinder mit ihren Eltern anzudeuten, habe ich im vorangegangenen Text die bildliche Darstellung der Opferung Isaaks gewählt.

Doch der symbolische Gehalt dieser Szene beschränkt sich für mich keineswegs auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Alles, was dort über die Haltung Abrahams gesagt wurde, kann im gleichen Maße für Mütter gelten, und Isaak symbolisiert selbstverständlich auch die Situation der Tochter, die sowohl von ihrem Vater als auch von ihrer Mutter nicht nur an ihrer Bewegung, sondern gleichermaßen am Sehen, Reden und Atmen gehindert werden kann.

Die Behauptung, daß Männer allein am Zustand der heutigen Welt schuldig seien, kann ebensowenig wie die Verteufelung der Frauen dazu beitragen, die Produktion des Bösen, der Zerstörungswut, der Gewalt und der Perversionen bloßzulegen und dagegen anzukämpfen. Beide Geschlechter haben sich seit jeher an dieser Produktion beteiligt. Sowohl Mütter als auch Väter hielten die Züchtigung ihrer Kinder für ihre Pflicht und die Befriedigung ihres Ehrgeizes und anderer Bedürfnisse mit Hilfe ihres Kindes für eine Selbstverständlichkeit.

Jede aggressive Reaktion des Kindes auf den Mißbrauch seiner Person wurde unterdrückt, und mit dieser Unterdrückung wurden Fundamente für ein destruktives Verhalten im Erwachsenenalter gelegt. Und doch muß es immer wieder einzelne liebesfähige Eltern gegeben haben, die dem Kind das Gegengewicht zur erlittenen Grausamkeit vermittelten. Vor allem aber muß es helfende Zeugen gegeben haben, in den Personen der Ammen, Hausangestellten, Tanten, Onkel, Geschwister, Großeltern, die nicht die Aufgabe hatten, das Kind zu züchtigen und dies als Liebe zu tarnen, und die als Kind selbst die Erfahrung der Liebe gemacht hatten.

Wäre es nicht so, die Menschheit wäre längst ausgestorben. Andrerseits, wenn es mehr liebesfähige Mütter und Väter gegeben hätte, würde unsere Welt anders aussehen; sie wäre humaner. Die Menschen hätten auch einen deutlichen Begriff von dem, was Liebe ist, wenn sie sie einst in der Kindheit erfahren hätten, und es wäre undenkbar, daß Biographen etwas als Mutterliebe bezeichneten, das im Grunde Gefängnis, Konzentrationslager, Kühlanlage, Kosmetiksalon oder Dopinggeschäft war. Doch für die meisten Biographen von heute hatten Stalin und Hitler »liebende Mütter«.

Wenn die Züchtigung des Kindes als ein Liebesbeweis ausgegeben wird, führt das zu einer Verwirrung, die später ihre Früchte trägt. Wenn sich diese Kinder auf der politischen Ebene betätigen, setzen sie das einst an ihnen begonnene Zerstörungswerk fort und tarnen dies ebenfalls mit ihrer Rolle als Heilbringer, wie es einst ihre Eltern taten.

166

Sowohl Stalin als auch Hitler wollten angeblich nur Gutes. Das Morden war ja nur ein notwendiges Mittel zum guten Zweck. Diese Ideologie haben sie von beiden Eltern vermittelt bekommen. Wäre dies nicht so, wäre ein Elternteil als helfender Zeuge aufgetreten und hätte das Kind vor der Brutalität und Lieblosigkeit des anderen geschützt, diese Kinder wären später nicht zu Verbrechern geworden (vgl. A. Miller 1988b, II, 2).

Das Kriegsmaterial wird zwar von Männern vor-bereitet, aber die Verwirrung in ihren Köpfen ist ein Endprodukt von Erziehungs- und Behandlungspraktiken, die Männern und Frauen der vergangenen Generationen zuzuschreiben sind. Die absolute Macht einer Mutter über ihr kleines Kind kennt keine Grenzen. Keine Qualifikationen werden dafür verlangt. Es ist daher dringend notwendig, die Wirkung einer solchen Macht, die unkontrolliert ausgeübt wird, näher zu untersuchen, zu erkennen und ihre Gefahr für die Zukunft dank dieser Erkenntnis zu vermindern. Aus dieser Einsicht heraus sind auch die nächsten Überlegungen geschrieben worden, in denen wiederum ein Mann, der Kaiser, die Rolle der hilflosen und zugleich gefährlichen, weil ahnungslosen Eltern symbolisiert.

167

#

Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der schöne neue Kleider so ungeheuer gern hatte, daß er all sein Geld ausgab, um recht geputzt zu sein. Er machte sich nichts aus seinen Soldaten, machte sich nichts aus dem Theater und auch nichts daraus, in den Wald hinauszufahren, es sei denn, um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte ein Kleid für jede Stunde des Tages, und ebenso, wie man von einem König sagt, er sei in der Ratsversammlung, sagte man hier immer: »Der Kaiser ist im Kleiderschrank!«

In der großen Stadt, wo er wohnte, ging es sehr vergnüglich zu. Jeden Tag kamen viele Fremde, und eines Tages kamen zwei Betrüger; sie gaben sich für Weber aus und sagten, sie verstünden das schönste Zeug zu weben, das man sich denken könne. Nicht nur die Farben und das Muster seien etwas ungewöhnlich Schönes, sondern die Kleider, die aus dem Zeug genäht würden, hätten die seltsame Eigenschaft, daß sie für jeden Menschen unsichtbar blieben, der nicht für sein Amt tauge oder auch unerlaubt dumm sei.

Das wären ja prächtige Kleider, dachte der Kaiser. Wenn ich die anhätte, könnte ich dahinterkommen, welche Männer in meinem Reich nicht für das Amt taugen, das sie innehaben. Ich kann die Klugen von den Dummen unterscheiden, ja, das Zeug muß gleich für mich gewebt werden! — Und er gab den beiden Betrügern viel Geld im voraus, damit sie mit ihrer Arbeit beginnen sollten.

Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten nicht das geringste auf dem Webstuhl. Ohne weiteres verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold; das steckten sie in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen, und das bis tief in die Nacht hinein. Nun möchte ich doch gern wissen, wie weit sie mit dem Zeug sind, dachte der Kaiser, aber ihm war ordentlich wunderlich ums Herz bei dem Gedanken, daß ein jeder, der dumm sei oder sich gar nicht für sein Amt eigne, es nicht sehen könne.

168

Nun glaubte er zwar, daß er für sich selbst nichts zu fürchten brauche; aber er wollte doch erst jemanden hinschicken, um zu sehen, wie es damit stünde. Alle Menschen in der ganzen Stadt wußten, welch sonderbare Kraft das Zeug besaß, und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder dumm der Nachbar sei.

Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern schicken, dachte der Kaiser, er kann am besten sehen, wie sich das Zeug ausnimmt; denn er hat Verstand, und niemand versieht sein Amt besser als er!

Nun ging der alte gutmütige Minister in den Saal hinein, wo die beiden Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. — Gott bewahr uns, dachte der alte Minister und riß die Augen auf, ich kann ja gar nichts sehen! — Aber das sagte er nicht.

Beide Betrüger baten ihn, so gut zu sein und näher zu treten, und fragten, ob es nicht ein schönes Muster und herrliche Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, und der arme alte Minister riß die Augen noch immer auf, aber er konnte nichts sehen, denn es war nichts da. — Herrgott, dachte er, sollte ich dumm sein? Das hätte ich nie geglaubt, und das darf kein Mensch wissen! Sollte ich für mein Amt nicht taugen? Nein, es geht nicht an, daß ich erzähle, ich könne das Zeug nicht sehen!

»Nun, Sie sagen nichts dazu?« fragte der eine, der webte. »Oh, es ist reizend, ganz allerliebst!« sagte der alte Minister und sah durch seine Brille. »Dieses Muster und diese Farben! — Ja, ich werde dem Kaiser sagen, daß es mir außerordentlich gefällt!«

»Nun, das freut uns!« sagten beide Weber, und nun nannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister hörte gut zu, damit er dasselbe sagen konnte, wenn er heimkäme zum Kaiser; und das tat er.

169

Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und Gold, das müßten sie zum Weben haben. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen, auf den Webstuhl kam nicht eine Faser; aber sie fuhren fort, wie bisher, an dem leeren Webstuhl zu arbeiten.

Der Kaiser schickte bald wieder einen andern gutmütigen Beamten hin, um zu sehen, wie es mit den Webern ginge und ob das Zeug bald fertig sei. Es erging ihm genauso wie dem Minister, er schaute und schaute, aber weil außer den leeren Webstühlen nichts da war, so konnte er nichts sehen. »Ja, ist es nicht ein schönes Stück Zeug!« sagten beide Betrüger und zeigten und erklärten das herrliche Muster, das gar nicht da war.

Dumm bin ich nicht, dachte der Mann, es ist also mein gutes Amt, für das ich nicht tauge. Das ist sonderbar genug, aber man darf es sich nicht anmerken lassen!

Und dann lobte er das Zeug, das er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster.

»Ja, es ist ganz allerliebst!« sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Zeug. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhl war.

Mit einer großen Schar von auserlesenen Männern, unter denen auch die beiden alten, gutmütigen Beamten waren, die bereits früher dort gewesen, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser oder Faden.

»Ja, ist es nicht magnifique!« sagten die beiden gutmütigen Beamten. »Wollen Eure Majestät sehen - welches Muster, welche Farben!« Und sie zeigten auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, die andern könnten das Zeug sicher sehen. Was ist das, dachte der Kaiser, ich sehe nichts! Das ist ja entsetzlich! Bin ich dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir geschehen könnte!

170

»Oh, es ist sehr schön!« sagte der Kaiser. »Es hat meinen allerhöchsten Beifall!« Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl; er wollte nicht sagen, daß er nichts sehen konnte. Das ganze Gefolge, das er mit sich hatte, schaute und schaute; aber sie vermochten nicht mehr zu gewahren als alle die andern, doch sie sagten ebenso wie der Kaiser: »Oh, es ist sehr schön!« Und sie rieten ihm, Kleider aus diesem neuen prächtigen Zeug das erste Mal bei der großen Prozession, die bevorstand, zu tragen. »Es ist magnifique! Reizend, excel-lent!« ging es von Mund zu Mund, und sie waren allesamt so innig zufrieden damit. Der Kaiser verlieh jedem der Betrüger einen Ritterorden fürs Knopfloch und den Titel eines Weberjunkers.

Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem die Prozession sein sollte, blieben die Betrüger auf und hatten mehr als sechzehn Lichter angezündet. Die Leute konnten sehen, daß sie Eile hatten, mit des Kaisers neuen Kleidern fertig zu werden. Sie taten, als nähmen sie das Zeug vom Webstuhl, sie schnitten mit großen Scheren in der Luft, sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt: »Seht, nun sind die Kleider fertig!«

Der Kaiser kam mit seinen vornehmsten Kavalieren selbst dorthin, und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, als ob sie etwas hielten, und sagten: »Seht, hier sind die Beinkleider! Hier ist der Rock! Hier der Mantel!« Und so fuhren sie fort. »Es ist so leicht wie Spinngewebe! Man sollte glauben, man hätte nichts auf dem Leibe, aber das ist just der Vorzug dabei!«

»Ja!« sagten alle Kavaliere, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da.

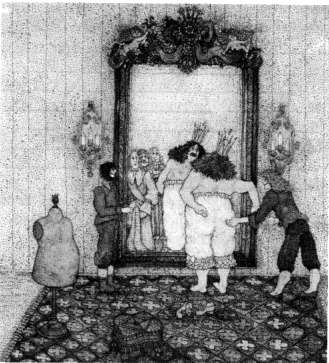

»Wollen Eure Kaiserliche Majestät allergnädigst geruhen, die Kleider abzulegen«, sagten die Betrüger, »dann werden wir Euch die neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen!« Der Kaiser legte alle seine Kleider ab, und die Betrüger gebär-

171

172

deten sich so, als gäben sie ihm jedes Stück von den neuen, die hätten genäht werden sollen, und sie faßten ihn um die Taille und schienen etwas festzubinden, das war die Schleppe, und der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. »Gott, wie kleidsam sie sind! Wie gut sie sitzen!« sagten sie alle zusammen. »Welches Muster! Welche Farben! Das ist eine kostbare Tracht!«

Die Kammerherren, die die Schleppe tragen sollten, tasteten mit den Händen über den Fußboden hin, als ob sie die Schleppe aufhöben; sie gingen und hielten etwas in der Luft, sie wagten nicht, sich anmerken zu lassen, daß sie nichts sehen konnten.

Und dann ging der Kaiser in der Prozession unter dem prächtigen Thronhimmel, und alle Menschen auf der Straße und an den Fenstern sagten: »Gott, wie unvergleichlich des Kaisers neue Kleider sind! Welch schöne Schleppe er an seinem Rock hat! Wie himmlisch es sitzt!« Keiner wollte sich anmerken lassen, daß er nichts sah, denn sonst hätte er ja für sein Amt nicht getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Noch keines von des Kaisers Kleidern hatte solchen Beifall gefunden. »Aber er hat ja nichts an!« sagte ein kleines Kind. »Herrgott, hört des Unschuldigen Stimme!« sagte der Vater; und der eine flüsterte es dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte.

»Er hat ja nichts an, sagt da ein kleines Kind, er hat nichts an!«

»Er hat ja nichts an!« rief zuletzt das ganze Volk. Und das kroch in den Kaiser, denn ihm schien, sie hätten recht; aber er dachte: Jetzt muß ich während der Prozession durchhalten. Und dann hielt er sich noch stolzer, und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.

173

*

Die Überzeugung, daß ältere Menschen mehr vom Leben verstehen, weil sie angeblich mehr Erfahrungen haben, wurde uns so früh anerzogen, daß wir gegen besseres Wissen ständig an ihr festhalten. Natürlich haben ältere Handwerker mehr Erfahrung in ihrem Handwerk und ältere Wissenschaftler gegebenenfalls mehr »Wissen« in ihren Köpfen, doch beides hat mit Lebensweisheit recht wenig zu tun. Trotzdem kommen die meisten Menschen nicht von der Hoffnung los, sie könnten von älteren Menschen etwas über das Leben lernen, weil deren Vorsprung an Jahren auch eine reichere Erfahrung bedeuten müßte. Auch wenn die Eltern längst gestorben sind, werden elterliche Symbolfiguren wie Priester, Psychotherapeuten, Gurus, Philosophen, Schriftsteller aufgesucht. Deren Richtlinien werden eingehalten, immer in der Überzeugung, die Älteren müßten es besser wissen, besonders wenn ihre Namen weit und breit bekannt sind. Sie wären, so meint man, nicht zu dieser Anerkennung gekommen, wenn nicht etwas daran wäre; wenn die Lehren, die sie verkünden, die Werte, die sie vertreten, die Moral, die sie predigen, nicht für viele Menschen auch Bedeutung hätten.

Und das haben sie tatsächlich. Denn auch wenn der Guru und seine Anhänger aus verschiedenen Kulturen stammen, gemeinsam ist ihnen allen die Verdrängung der Kindheitserfahrungen. Sie halten sich an diese Tabuisierung, und zwar in allen Erziehungssystemen, Kulturen und Religionen.

174

Das war bisher nicht aufgefallen, denn erst nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen die ersten wissenschaftlich abgestützten Berichte über die Kindheit, die viele unserer seit Jahrtausenden als gut und richtig geltenden Vorstellungen in Frage stellten.

Ich denke hier an Rene Spitz' Entdeckung des Hospitalismus, an die Schriften von John Bowlby über das Verlassensein des Kleinkindes und dessen Folgen, an die Geschichte der Kindheit von Lloyd deMause, an die revolutionäre Entdeckung Frederick Leboyers, daß das Neugeborene bereits fühlt, und an die von Primärtherapeuten gelieferte Bestätigung, daß die in der Kindheit verdrängten Gefühle das ganze Leben wirksam bleiben.

Die Tatsache, daß heute noch so viele Gynäkologen vor den Gefahren der sanften Heimgeburt warnen, ist nicht nur ihrer veralteten Ausbildung und den Bedürfnissen des Krankenhausapparates zuzuschreiben, sondern der Verkümmerung ihrer Wahrnehmungsfähigkeit. Die Voraussetzung für die Erkenntnis, daß ein Neugeborenes fühlt, fehlt ihnen, weil sie sie möglicherweise bereits in der Stunde ihrer Geburt oder später durch die Verdrängung ihrer eigenen traumatischen Erfahrungen eingebüßt haben. Sie sehen das herzzerreißend schreiende Neugeborene an und sagen lächelnd zu der Mutter, es wäre alles in bester Ordnung, weil nun die Lungen ihre Arbeit aufgenommen hätten. Vom bereits bestehenden Wissen über die Rolle der

175

Gefühle im menschlichen Organismus scheinen diese Ärzte bisher unberührt geblieben zu sein. Dieses Beispiel macht verständlich, warum ein hohes Alter nichts über den Wert gemachter oder nicht gemachter Erfahrungen aussagt._ Millionen von Menschen wurden in den letzten Jahren unter grausamen Verhältnissen in den Kliniken entbunden, ohne daß es nur einem einzigen der Anwesenden aufgefallen wäre, daß hier ein menschliches Wesen im zartesten Alter einer Folter ausgesetzt wird. Aber es genügte, daß ein Geburtshelfer sich auf den schweren Weg begab, das in seiner Seele und seinem Körper verborgene Wissen von der eigenen Geburt mit Hilfe der Gefühle zu entdek-ken, es genügte, daß er die eigenen verdrängten Schmerzen erlebte, um plötzlich das Selbstverständliche zum ersten Mal wahrnehmen zu können: daß die Schreie des Kindes im Kreißsaal der Ausdruck von durchaus vermeidbaren Schmerzen sind (vgl. F. Leboyer 1981). Um diese einfache Wahrnehmung machen zu können, mußte er die Abwehr abbauen, die jeder von uns als Kind aufbaut. Dies ist unser gutes Recht, wir müssen uns vor dem Unerträglichen schützen, so gut wir können; doch was geschieht, wenn uns diese Prozedur für die offensichtlichsten Phänomene unseres Lebens blind macht?

176

Neuerdings haben sich die Computer der Neugeborenen angenommen. Mit ihrer Hilfe hat man feststellen können, daß das Kind bereits in den ersten Stunden seines Lebens zu lernen anfängt. Wissenschaftler scheinen von dieser Idee fasziniert zu sein und untersuchen fleißig verschiedene Leistungen des Neugeborenen. Daß dieses auch Gefühle erlebt und Verletzungen erfährt, die bereits eine pränatale Vorgeschichte haben, daß hier für das spätere Leben Weichen gestellt werden, diesen Tatsachen ist es bisher nicht gelungen, die Aufmerksamkeit vieler Wissenschaftler auf sich zu lenken. Es können zwar die verschiedenen Funktionen des neugeborenen Körpers gemessen werden, sein Verhalten beobachtet, die Korrelate im Computer ausgewertet werden, aber die Gefühle des Kindes bleiben unbeachtet und nicht verstanden, solange die anwesenden Erwachsenen zu ihren eigenen kindlichen Gefühlen noch keinen Zugang gefunden haben.

Wie steht es also mit der Weisheit der älteren Menschen, die in ihrer Kindheit lernen mußten, daß Anstand nur auf Kosten der echten Gefühle zu erkaufen sei, die darauf stolz waren, es geschafft zu haben? Da sie nicht fühlen durften, wurden sie unfähig, lebenswichtige Fakten wahrzunehmen und aus ihnen zu lernen. Was können uns diese Menschen heute vermitteln? Sie versuchen, der jungen Generation die gleichen Prinzipien weiterzugeben, die ihnen ihre Eltern einst vermittelt hatten, in dem festen Glauben, daß es sich dabei um etwas Gutes und Brauchbares handelt.

177

Aber es sind die gleichen Prinzipien, die in ihnen das Fühlen Tund Wahrnehmen abgetötet haben. Was nützen denn Anweisungen und Predigten zur Moral, wenn einem die Fähigkeit des Fühlens und Mitfühlens abhanden gekommen ist? Sie erreichen höchstens, daß die absurdesten Haltungen möglich sind, ohne aufzufallen, weil sie von vielen geteilt werden.

So kann man sich als Politiker zum Christentum bekennen und gleichzeitig die Produktion von Waffen befürworten, die fünfmillionenmal stärker sind als die Bombe von Hiroshima. Solche Politiker können ohne weiteres die Notwendigkeit einer absurden Rüstung vertreten, weil sie längst gelernt haben, nichts zu fühlen. In einem solchen psychischen System ist es also möglich, mehrfache Hiroshima-Katastrophen zu planen und jeden Sonntag in der Kirche zu beten und darüber hinaus zu meinen, man hätte das Recht, die Verantwortung für das Schicksal der Welt zu tragen, weil man bereits über siebzig ist, weil man mit Kriegen Erfahrungen hat, weil man das letzte Mal vor fünfundvierzig Jahren auch dabei war ... Poch das, was uns jetzt erwartet, hat mit dem, was vor fünfundvierzig Jahren war, nicht das geringste mehr zu tun. Die Weisheit der Väter, ihre Erfahrungen mit dem Krieg und mit dem Abtöten der Gefühle von der Kindheit an, kann uns heute wenig helfen.

178

Wenn uns etwas vor der Katastrophe retten kann, dann ist es nicht der alte Abraham, der zum Himmel schaut und nicht sieht, was er tut, sondern es ist sein Sohn, der vielleicht, so müssen wir hoffen, die Fähigkeit zu fühlen nicht vollständig eingebüßt hat und der sich dank dieser Fähigkeit auch vorstellen kann, was es heißt, sich auf einen Atomkrieg vorbereiten zu wollen. Wenn Isaak imstande ist, sich über das ungeheuerliche Vorhaben seines Vaters zu entsetzen und die Empörung zu fühlen, ohne dieses Gefühl abzuwehren oder auszuagieren, dann wird diese Erfahrung ihn zu Erkenntnissen bringen, die seinem Vater während seines ganzen langen Lebens verwehrt geblieben sind.

Es ist die Erfahrung des Fühlens, die uns ermöglicht, die richtigen Verknüpfungen herzustellen, zu merken, was um uns vorgeht, und die Illusion aufzugeben, das Alter mache weise. Erst diese schmerzhafte Erfahrung ist es, die Isaak vom Opfer zum Handelnden macht, nachdem sie ihm die Augen geöffnet hat. Wer nicht fühlen darf, kann nicht aus Erfahrungen lernen. Er übernimmt immer wieder sogenannte Weisheiten der Väter, die sich in unserer Generation als eindeutig falsch erwiesen haben, wie zum Beispiel »Wer die Rute spart, haßt den Sohn«. Und er weicht sein ganzes Leben lang den entscheidenden Erfahrungen aus, weil er sich vor dem Schmerz, und das heißt schließlich vor der Wahrheit, schützen muß.

179

Er darf seinen Vater niemals in Frage stellen, darf sich nicht mit ihm konfrontieren, bleibt für immer, auch mit schneeweißen Haaren, dessen folgsames Kind. Und wohin führt diese Folgsamkeit? Sie führt Abraham dazu, daß er seinen Sohn umbringen will, um Gott, dem Vater, der das von ihm verlangt, seine Treue zu beweisen. Und sie bringt heute viele alte Herren dazu, mit dem besten Gewissen einen Atomkrieg vorzubereiten. Sie haben lange zuvor das fühlende Kind in sich abgetötet und bei dieser Gelegenheit für die Prinzipien der Eltern zu töten gelernt, mit gutem Gewissen, ohne Reue und ohne sich die Leiden des Opfers vorstellen zu können. Ihren Mangel an Vorstellungskraft, ihre Ahnungslosigkeit konnten wir ihnen lange nachsehen und denken: »Denn sie wissen nicht, was sie tun.« Aber können wir es immer noch, wenn wir selbst auf dem Opfertisch liegen, wie Isaak, und wenn wir die Fähigkeit, uns vorzustellen, was ein Atomkrieg bedeuten würde, noch nicht vollständig eingebüßt haben? Den Isaaks von heute, den fühlenden jungen Söhnen und Töchtern bleibt nichts anderes übrig, als sich vom Opfertisch zu erheben und sich mit der psychischen Realität der kriegsplanenden Väter zu konfrontieren.

180

Die tatsächliche Überlegenheit Isaaks, nachdem er sich nicht zum Opferlamm machen ließ, besteht nun in seiner Erfahrung, in der Tatsache, daß er seine Situation erfährt und mit Sicherheit sein Bedürfnis erkennt, das lautet: Ich will nicht aus Gehorsam sterben, und ich will nicht andere Menschen töten. Ich will mich nicht durch absurde Befehle dazu zwingen lassen, seien sie noch so geschickt verpackt oder mit Drohungen verbunden. Ich bin bereit, genau hinzusehen, mir die Augen nicht mehr verbinden zu lassen und herauszufinden, wer eigentlich an meiner Folgsamkeit interessiert ist. Es muß einen Weg geben, der uns ermöglicht, die Kriegsspiele unserer Väter nicht zu wiederholen, und diesen Weg werden wir jetzt suchen müssen, ohne Vorbilder, weil unsere Situation der drohenden atomaren Vernichtung keine Vorbilder hat.

Wir müssen und können uns allein auf unsere Erfahrung stützen und auf unser Bedürfnis, eine Welt zu schaffen, in der wir leben können, ohne andere Menschen umbringen zu müssen. Da wir nicht unbegreiflichen Befehlen, sondern diesem Bedürfnis treu bleiben möchten, sind wir bereit, uns genau umzuschauen. Wir sind bereit, uns genau die psychische Landschaft derer anzuschauen, die uns als naive Pazifisten bezeichnen. Wir sind bereit, die Quellen ihrer Logik zu untersuchen und zu prüfen, ob diese für uns heute noch Geltung haben kann.

Der Ausruf des Kindes in Andersens Märchen: »Aber der Kaiser hat ja keine Kleider an«, weckt die Menschen aus einer Massenhypnose, gibt ihnen ihre Wahrnehmungsfähigkeit zurück, befreit sie von der Verwirrung durch Autoritäten und zeigt unbarmherzig die Leere, der sowohl die Herrscher als auch die Massen zum Opfer gefallen sind.

181

182

All, das geschieht plötzlich, ausgelöst durch den einen Satz eines Kindes. Obwohl dieser Ausruf so unendlich befreiend war, tun wir uns schwer mit dieser Befreiung. Sich nicht mehr dazu zwingen zu müssen, goldene Schleppen beim Kaiser zu sehen, weil man beim besten Willen keine sieht, sich deswegen nicht für dumm halten zu müssen, bringt zwar eine große Erleichterung. Aber wenn unser Schicksal in den Händen dieses Kaisers liegt, wenn wir auf seine Weisheit, Wahrnehmungsfähigkeit, Verantwortlichkeit angewiesen sind, muß uns unsere Entdeckung zunächst Angst machen. Wer wird uns in Zeiten der Gefahr beschützen? Es ist nun offensichtlich, daß dieser Kaiser es nicht tun kann. Er scheint von seiner Eitelkeit so besessen zu sein, daß man ihm leicht jeden Unsinn einreden kann. Soviel scheint klar. Doch nur für einen Menschen, der von diesem Kaiser nicht abhängig ist. Wenn aber unsere Zukunft von diesem Kaiser abhängt, weil wir keinen andern haben, möchten wir lieber nicht wissen, wie er wirklich ist, sondern glauben, daß er uns beschützen wird, wenn wir in Not sind. Für diesen Glauben sind wir bereit, uns aufzugeben, an unserer Wahrnehmungsfähigkeit zu zweifeln.

183

184

Wie ein Kind den seelischen Tod auf sich nimmt, um die Illusion des klugen, voraussehenden Vaters zu erhalten, den es nicht hatte, gehen Soldaten aufs Feld, um für einen Führer zu sterben, der sie dafür mißbrauchte. So war es noch vor kurzem. Viele Menschen können sich noch daran erinnern, und die anderen können dank Filmarchiven den Hitler-Pomp und die jubelnden Massen immer wieder zu sehen bekommen. Aber so muß es nicht bleiben. Vor allem, so kann es nicht bleiben, weil die Mittel zur Verwirrung und Vernichtung der Menschen inzwischen gigantische Ausmaße angenommen haben.

Wir können es uns also nicht mehr leisten, unsere Wahrnehmung zu verleugnen und der Wahrheit auszuweichen, auch wenn diese schmerzhaft ist. Um so weniger, als sie eine lebensrettende Funktion hat. Es ist beängstigend und schmerzhaft, keinen starken Vater zu haben, wenn man auf seine Stärke angewiesen ist. Doch wenn das Festhalten an der Illusion den Tod Isaaks und unsere Vernichtung heute bedeuten sollte, dann wäre die Aufgabe dieser Illusion der erste und unerläßliche Schritt für eine Wendung. Auch wenn dieser Schritt mit Angst verbunden ist, ja gar nicht ohne Angst denkbar wäre.

Denn nur ein kleines Kind kann unbefangen ausrufen: »Der Kaiser hat ja nichts an!« und nur wenn es die Konsequenzen dieser Einsicht noch nicht ermessen kann. Außerdem befindet sich dieses Kind in Andersens Märchen in Geborgenheit, weil sein Vater es ernst nimmt. Doch für den Erwachsenen, der einen solchen Vater niemals hatte, bedeutet die Befreiung seiner Sinne zugleich die Gefährdung oder den Verlust einer lebenswichtigen Hoffnung: der Hoffnung auf Schutz.

185

Wir sind entsetzt beim Anblick des betrogenen Kaisers ohne Kleider, wenn wir bedenken, daß dieser Kaiser die Macht hat, Befehle auszuteilen, die über unser Leben entscheiden. Es wäre für unser momentanes Wohlbefinden selbstverständlich viel leichter, auf das Sehen zu verzichten und den Glauben zu behalten, die Staatsgeschäfte seien in guten Händen. Aber für die Zukunft und für die Zukunft unserer Kinder wäre dies keine Lösung. Der Isaak von heute kann es sich nicht mehr leisten, die Augen wieder zu schließen, nachdem er gesehen hat. Er weiß jetzt, daß ihn sein Vater nicht schützt, und er ist entschlossen, sich selbst zu schützen. Er ist entschlossen, nicht wegzuschauen und seine Situation zu untersuchen.

Abrahams Blick nach oben und seine kindliche Hörigkeit symbolisieren und verdichten zahlreiche Erfahrungen, die Isaak schon früher gemacht hat, ohne sich diese erklären zu können. In deren Lichte verwandelt sich der naive eitle Kaiser in ein kleines Kind, das seinem Vater die wunderbaren neuen Kleider aus Gold zeigen möchte, damit es endlich von ihm gesehen werde. Das Kind, das etwa hätte sagen können: »Vater, jetzt, da ich in meiner ganzen kaiserlichen Pracht daherkomme, von so vielen Massen begleitet, kannst du mich nicht übersehen. Jetzt endlich wirst du mich bewundern und lieben.«

186/187

Und der Politiker, der uns weismachen will, er sei um unsere Freiheit besorgt (auch wenn wir in der Atombombe verglühen sollten), schaut ebenfalls wie Abraham nach oben, zu seinem Vater, der längst nicht mehr lebt, und fragt wie ein Kind: »Habe ich das nicht glänzend gemacht? Schau, wie gut ich deine Werte verwalte, schau, wie gut ich danach trachte, daß die Welt so bleibt, wie du sie mir vor sechzig Jahren geschildert hast, und daß die Werte heiliggehalten werden, die dir wichtig waren. Schau, wie ich aufpasse, daß nichts sich verändern kann, so wie du es immer schon von mir wolltest! Bist du jetzt mit mir zufrieden? Kannst du mich jetzt lieben?« Es gibt viele Varianten solcher Politiker: Möglicherweise hat einer einen Vater gehabt, der sich ständig verfolgt fühlte. Dem wird der heutige Politiker sagen: »Ich werde nicht früher ruhen, als bis ich alle deine Feinde vernichtet habe. Bist du jetzt mit mir zufrieden?«

»Was hat das alles aber mit meinem Schicksal zu tun?« fragt sich Isaak. »Die Geschäfte der alten Männer mit ihren Vätern, die kann ich gut verstehen. Ich will aber nicht, daß diese über mein Leben entscheiden, denn was ich jetzt zu verlieren habe, ist nicht ein realer Schutz, sondern nur noch die Illusion.«

Alle diese Männer geben ständig vor, etwas für uns zu tun, und wir wollen ihren Worten glauben, weil wir von ihnen abhängig sind, weil die Welt so kompliziert geworden ist, daß wir überall Experten brauchen: technische Experten, Betreuer der Computer und vor allem Kontrollstellen, immer mehr Kontrollstellen, damit die Welt nicht der Atombombe zum Opfer fällt.

Aber was tun, wenn die Angst vor dieser Gefahr, die die Kontrolle nötig macht, zugleich unentwegt neue Gefahren produziert, und dies nur, weil der Mensch, durch seine verdrängte Vergangenheit blockiert, nicht in die Zukunft sehen will?

»Was ich jetzt versuchen kann«, denkt Isaak,

»ist, den Blick meines Vaters auf mich zu richten, weg von seinen Vorfahren und hin zu mir auf den Opfertisch, den er mir da bereitet hat. Vielleicht wird ihn das zur Besinnung bringen, vielleicht auch nicht. Aber mich hat der Blick auf diesen Tisch und auf meinen Vater zur Besinnung gebracht. Ich bin nicht bereit zu sterben, bin nicht bereit zu marschieren und Kriegslieder zu singen. Ich bin nicht bereit zu vergessen, was den Kriegen stets vorausgegangen war. Ich bin aus meinem tausendjährigen Schlaf erwacht.«

188

Ende