Start Weiter

Tribunal

86-97

Es ist der 2. Dezember 1952, mein 29. Geburtstag, zum ersten Mal sitze ich in einem Gefängnisauto, der »Grünen Minna«, in einem kleinen Verschlag, nicht größer als ein Kasernenspind. Auf dem schmalen Gang davor steht ein Soldat. Ich höre, dass auch die anderen Käfige besetzt sind, die Mitfahrer machen sich durch Hüsteln bemerkbar, miteinander sprechen ist verboten.

In schneller Fahrt geht es durch die Stadt. Ich höre eine Straßenbahn, Autogeräusche und Stimmen. Noch niemals habe ich mir einen Autounfall gewünscht, jetzt erhoffe ich ihn. Vielleicht würde mir dabei die Flucht gelingen ...

Als das Auto mal kurz hält, wahrscheinlich an einer roten Ampel, höre ich die Stimmen zweier Frauen, die über ihre Kinder sprechen. Das Leben ist so nah und doch so weit weg!

Gefängnis Berlin-Lichtenberg. Einzeln werden wir ausgeladen, keiner soll den anderen sehen und gar mit ihm sprechen. Ein hohes, vierstöckiges Gebäude erhebt sich vor mir, große Fenster, mit Holzblenden gesichert. Schnell werde ich ins Haus geführt, eine Treppe hoch, eine kleine Zelle nimmt mich auf.

Ich sehe mich um:

Auch hier eine Holzpritsche mit dünnem Strohsack und ein an der Wand hochgeklapptes Eisenbettgestell, dazu der obligatorische Kübel, ähnlich einem Einwecktopf, wie ihn meine Mutter benutzte. Aber außer dem Strohsack gibt es ein Bettlaken und ein blaugewürfeltes, strohgefülltes Kopfkissen. Welch ein Luxus gegenüber Karlshorst! Das Fenster hat breite Ritzen, Winterluft weht herein. Über der Holzblende kann ich ein kleines Stückchen Himmel erkennen. Die vier Heizungsrippen sind kalt.

Ich bleibe zunächst allein. Die Nacht ist außerordentlich frostig. Völlig angezogen liege ich unter der Baumwolldecke oder wandere in der Zelle auf und ab.

86/87

Da ich weiß, dass mir nun das Tribunal bevorsteht, nutze ich die nächste Dusche, um meine Haare und meine weiße Seidenbluse mit einem Stückchen Tonseife zu waschen. Ich will mein Urteil in jeder Hinsicht »sauber« entgegennehmen. Mit dem Blechtöpfchen voll heißem Tee bügele ich die Bluse, was gar nicht einfach ist. Aber als ich abgeholt werde, mache ich — so scheint es mir jedenfalls — einen gepflegten Eindruck. Auf die versammelte Mannschaft des Tribunals jedoch hat das keine Wirkung.

Hinter einem langen, mit rotem Tuch bedeckten Tisch sitzen meine Richter, die über die Höhe meiner Strafe gewiss längst entschieden haben. In der Mitte sitzt der Staatsanwalt, den ich schon kennen gelernt habe, rechts und links neben ihm zwei Beigeordnete in Zivil. An einem kleinen Nebentisch der Dolmetscher und der Protokollführer. In angemessener Entfernung — dem Gerichtstisch gegenüber — steht der Holzstuhl für den Angeklagten.

Ich bin in großer Erregung, denn was mir jetzt bevorsteht, was jetzt passiert, wird über mein weiteres Leben entscheiden. Mit der Verlesung der Anklageschrift und des Urteils in russischer Sprache beginnt der Albtraum der nächsten Jahre.

Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und sage: »Ich wünsche einen Verteidiger, wie er jedem Angeklagten zusteht.« Der Dolmetscher übersetzt die Antwort des Staatsanwalts: »Was Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen haben, können Sie selbst sagen. Es wird berücksichtigt werden. Ihnen scheint nicht klar zu sein, dass Sie sich hier vor einem sowjetischen Kriegsgericht befinden, da gibt es keinen Verteidiger.«

Die Verhandlung in russischer Sprache geht weiter, und da ich kein Wort verstehe, blicke ich hin und wieder zum Fenster hinüber, das hier ohne Blende ist. Der Nachmittag löst sich langsam in der Dämmerung des Abends auf. Ich sehe, wie in dem gegenüberliegenden Haus ein Fenster nach den anderen hell wird.

Im Gerichtsraum werden die Gardinen vorgezogen und die Lampen angeknipst. Die Verhandlung dauert fort.

Einer der Beigeordneten, ein junger Kerl, will mich durchaus jetzt noch zu einem Geständnis bringen. Er ist es eigentlich, der den Ablauf der Verhandlung bestimmt und eine Frage nach der anderen an mich stellt. Alles Fragen, die schon zigmal gestellt worden sind; nach Verbindungsleuten, Namen, Adressen, Aufträgen, die ich ausgeführt hätte, nach Treffpunkten.

87

Irgendwann verkündet der Dolmetscher: »Das Hohe Gericht zieht sich zur Beratung zurück.« Im Hinausgehen versichern mir die Herren, dass ich mein Urteil noch heute erfahren werde.

Als ich in meine Zelle zurückkomme, mögen etwa sieben Stunden vergangen sein. Unruhig laufe ich auf und ab, die Wartezeit scheint mir endlos. Ich versuche, meine Gedanken zu entlasten, an etwas Schönes zu denken, das will mir nicht gleich gelingen. Schließlich fallen mir die Rosen im Garten meines Vaters ein, die sein Hobby waren. Er hatte ein paar wunderschöne Sorten, die ich immer bewundert habe, und er war mächtig stolz auf die stets üppige Pracht.

Ich werde wieder abgeholt, die Offiziere haben sich schon erhoben, der Dolmetscher beginnt sofort mit der Urteilsverlesung auf Russisch. Ich versuche zu verstehen, wie hoch meine Strafe bemessen ist, doch es gelingt mir nicht. Dann endlich wiederholt er den Spruch auf Deutsch, und ich kann kaum folgen, so schnell zählt er die Paragrafen auf, nach denen ich angeklagt wurde:

»Spionage § 58,6,

antisowjetische Propaganda § 58,10,

Verrat sowjetischer Geheimnisse § 58,14

sowie Mitwisserschaft und Hetztätigkeit.«

Das Protokoll umfasst vier Seiten. Dann das Urteil: »15 Jahre Arbeitslager.«

Ich begreife nichts, sehe nur verständnislos die Männerriege an, frage ungläubig: »Wie viel?«

Der Dolmetscher wiederholt: »15 Jahre Arbeitslager.« Noch habe ich die Bedeutung seiner Worte nicht ganz begriffen, flüstere nur »15 Jahre?!«

Der Staatsanwalt gibt dem Protokollführer eine Anweisung, der schiebt mir ein Blatt Papier zu und hält einen Federhalter bereit. Der Dolmetscher sagt: »Unterschreiben Sie.«

Das Urteil vor mich hin murmelnd, stehe ich unbeweglich. Der Dolmetscher berührt meinen Arm: »Sie sollen unterschreiben!« Da kehre ich in die Realität zurück, sage entsetzt: »Das soll ich auch noch unterschreiben? Mein Todesurteil?!«

88

Mit einer raschen Bewegung ergreife ich den Federhalter, hysterisch lachend kratze ich einen langen, dicken Strich quer über das Papier. Dabei drücke ich so stark auf, dass die Feder platzt und die Tinte herumspritzt. Der Protokollführer reißt das Dokument weg, und der Dolmetscher sagt: »Aber was machen Sie?«

Ich kann nicht mehr still stehen, balle die Fäuste und gehe erregt vor dem roten Tisch hin und her, rufe: »15 Jahre! Lebenslänglich! Nun sind Sie wohl zufrieden, haben mein Leben zerstört! Aber es gibt noch eine Gerechtigkeit auf dieser Welt, und diese Gerechtigkeit wird auch Sie eines Tages erreichen.«

Ein Posten holt mich ab. Im Hinausgehen ruft der unsympathische Beigeordnete mir nach: »15 Jahre sind noch viel zu wenig für Sie!« Auf dem Weg in meine Zelle kommen mir die erlösenden Tränen. Der Posten, ein junger Kerl mit gutmütigem Gesicht, sagt: »Nu, Frau, nix weinen. Weinen nix gut! Du bald wieder zu Hause!«

Mir wird nun endgültig bewusst, dass ich eine politische Gefangene in sowjetischen Händen bin. Nun musste ich durchhalten, bis ich eines Tages wieder frei sein würde. Diese Hoffnung allein würde mich alles ertragen lassen.

Ein Erlass des Justizministeriums der DDR vom 5. September 1951 besagt:

»Es gibt keine politischen Häftlinge in der sowjetischen Besatzungszone. Heute wird niemand seiner Gesinnung wegen inhaftiert. Wer unsere antifaschistisch-demokratische Ordnung angreift, wer den Aufbau unserer Friedenswirtschaft stört, begeht eine strafbare Handlung und wird seiner verbrecherischen Taten wegen bestraft.

Die Strafgefangenen dieser Art sind deshalb auch keine politischen Gefangenen, sondern kriminelle Verbrecher. Die Bezeichnung dieser Strafgefangenen als politische Häftlinge wird daher hiermit untersagt.«

89

Spurensuche

II

Der Schock sitzt tief bei allen. Meine Mutter setzt sämtliche Hebel in Bewegung, um so schnell wie möglich nach Berlin zu fliegen, was in dieser Zeit nicht ohne weiteres möglich ist. Dazu benötigt ein deutscher Fluggast die Genehmigung der Alliierten.

Sie erhält einen Interzonen-Reisepass und die Erlaubnis, von Hannover aus nach Berlin zu fliegen. Sowohl Ankunft wie Abflug müssen dem zuständigen Bezirksamt in Berlin-Wilmersdorf gemeldet werden. Am 4. November 1952 trifft meine Mutter in Berlin-Tempelhof ein, die »Frühstückstante« holt sie ab. Bei ihr im Stadtteil Grunewald wird sie wohnen, ihre Aufenthaltsgenehmigung gilt bis zum 13. November.

Meine Mutter besitzt einen Zweitschlüssel zu meiner Wohnung, ihr erster Gang führt sie dorthin. In Begleitung ihrer Cousine betritt sie beklommenen Herzens mein verlassenes Zuhause. Ein Stapel Tageszeitungen, Drucksachen und Briefpost liegen unterhalb des Briefschlitzes auf dem Boden. Mein blauer Mantel hängt am Garderobenhaken, ein Regenschirm lehnt im Ständer. Auf dem Wohnzimmertisch steht benutztes Frühstücksgeschirr, eine Vase mit vertrockneten Blumen, die Blattpflanzen auf der Fensterbank sind verwelkt. Auf dem Sessel liegt ein buntes Halstuch. Meine Mutter steht und schaut, sprachlos, zu keiner Reaktion fähig. Das Bett in der kleinen Schlafnische ist ungemacht, das Kissen zeigt noch den Abdruck meines Kopfes. Mutti sinkt schluchzend auf der Couch zusammen.

Weiterhin in Begleitung der Cousine sucht sie die in Frage kommenden öffentlichen Behörden auf, meldet mein Verschwinden, kann aber von keiner Seite etwas über meinen Verbleib erfahren. Niemand scheint etwas zu wissen, weder deutsche noch amerikanische oder englische Behörden können oder wollen Auskunft geben.

90/91

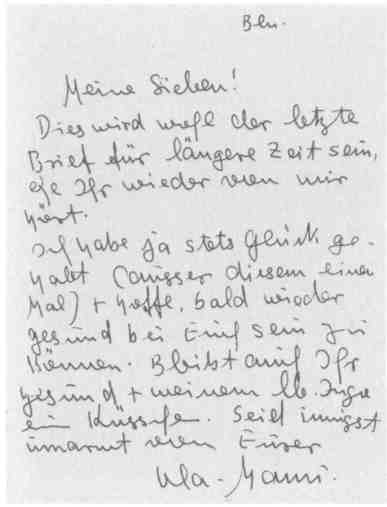

In der Nacht, als Mutti in meiner Wohnung mit Packen beschäftigt ist, Schränke und Schübe leert, findet sie in einem Wandsafe einen kleinen,

zusammengefalteten Brief, ohne Datum.Diesen Brief schrieb ich aus einer Art innerer Eingebung; eines Tages dämmerte mir, dass ich in Berlin ein ziemlich unruhiges, ja gefahrvolles Leben führte.

Ich wollte meinen Eltern nichts sagen, um sie nicht zu beunruhigen, deshalb hinterließ ich diese Zeilen, sozusagen für alle Fälle, ohne zu ahnen, was tatsächlich geschehen könnte.

Erstaunt liest sie:

Meiner Mutter wird klar, ich muss etwas gewusst oder geahnt haben. Was sonst hatte mich veranlasst, diese Zeilen zu schreiben? Aber das Geheimnis meines Verschwindens lüften sie nicht.

Mutti löst meine Wohnung auf; die Möbel werden erst einmal untergestellt; das Inventar, in Kisten und Kartons verpackt, wird nach Westdeutschland geschickt.

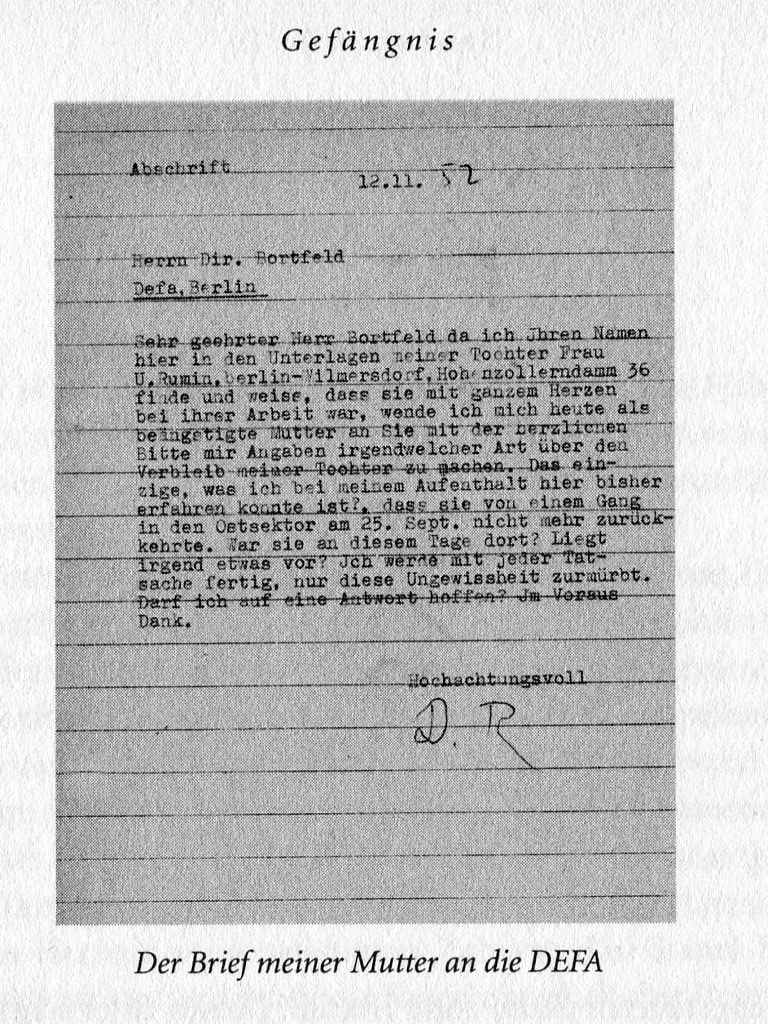

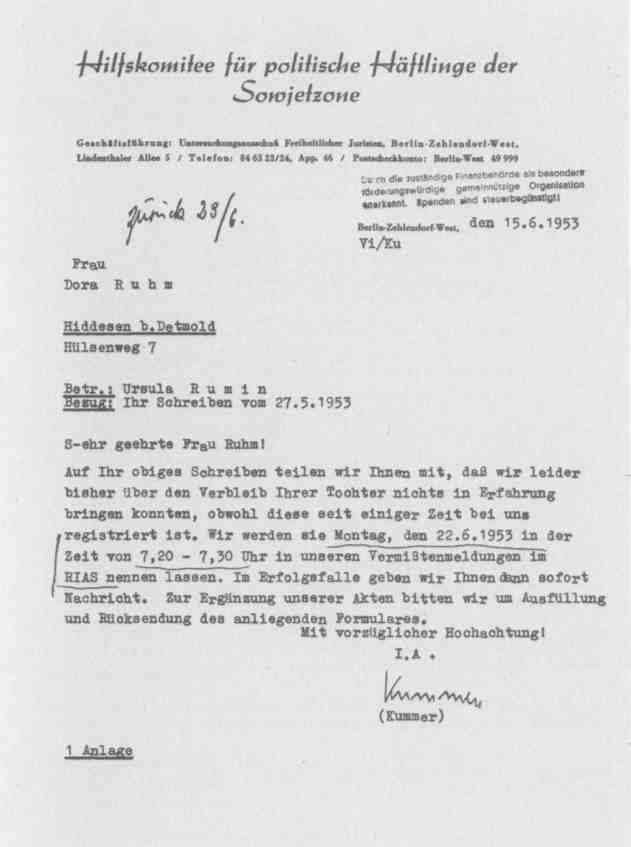

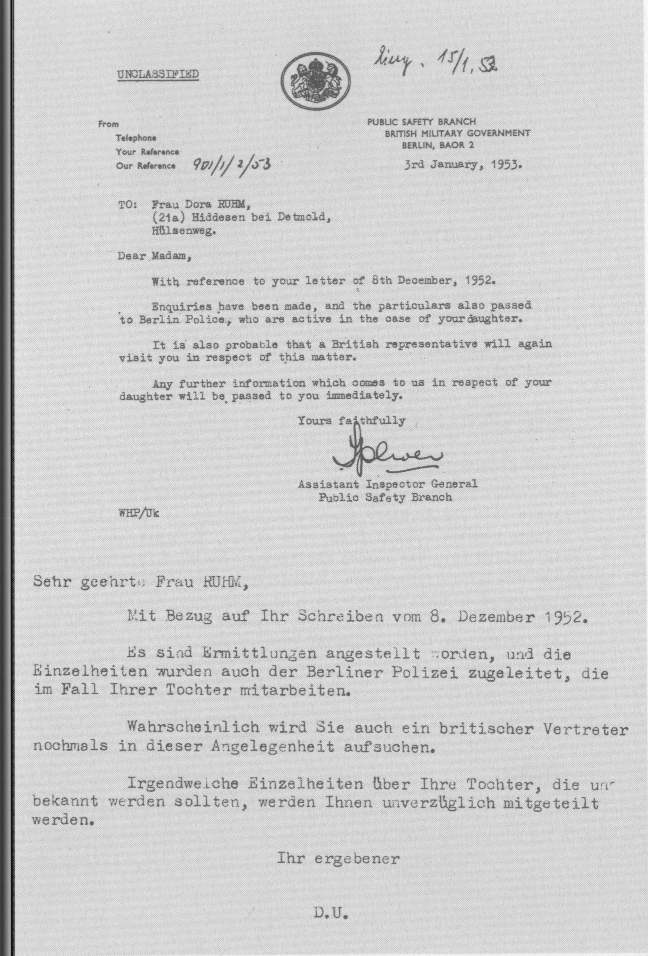

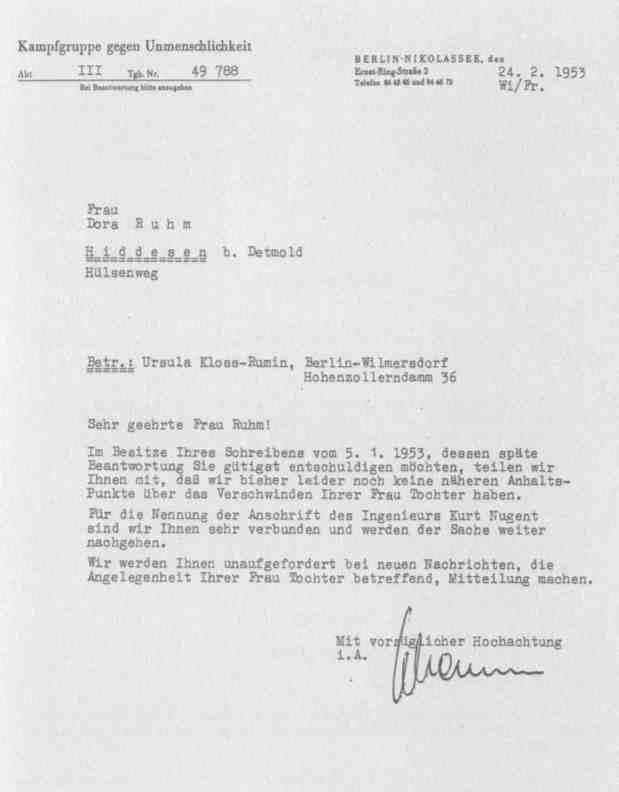

Mutti kehrt nach Hause zurück, unternimmt von hier aus viele Schritte. Zunächst schreibt sie sich die Finger wund, bittet Freunde, Bekannte, Kollegen um Auskunft und Mithilfe. Dann attackiert sie offizielle Behörden, schreibt an die deutsche Polizei, an britische Dienststellen, an die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, an das Hilfskomitee für politische Häftlinge der Sowjetzone in Westberlin. Nach einiger Zeit treffen Antworten ein (rechte Seite).

Mutti lässt keine Möglichkeit ungenutzt, etwas über mein Verschwinden zu erfahren; doch umsonst, der Vorhang lichtet sich nicht. Ein Brief an die Direktion der DEFA bleibt unbeantwortet.

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

Am 2. Dezember schickt meine Mutter einen Brief nach Berlin an ihre Cousine:

»Heute ist Ulas Geburtstag, ihr 29., und ich sitze und grübele und grübele, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Wie konnte so etwas nur geschehen? Wer kann mir darauf eine Antwort geben? Die Tage, die Ula noch im September bei uns verbrachte, verliefen so schön und harmonisch, Ingo war so glücklich mit seiner Mameli. Immer wieder denken wir daran zurück. Wie ist die Ungewissheit und das Warten so schrecklich! Und niemand scheint helfen zu können. Du kennst ja diese Stunden, liebe Molly, in denen man verzagen möchte und denkt, nicht mehr weiter zu können. Und doch muss ich weiter denken, denn ich werde ja noch gebraucht, was sollte aus unserem kleinen Ingo werden? Er ist ein großer und vernünftiger Junge geworden und unsere einzige Freude in diesen trüben Tagen ...«

Auf den Geburtstagsgruß eines Freundes, der von Berlin aus an sie weitergeleitet wurde, antwortet sie und schreibt:

»Als Ihr Geburtstagsgruß hier einging, wurden alle Wunden wieder aufgerissen. Ula war im September einige Tage bei uns und verbrachte einen Kurzurlaub, sie hatte Ingo zurückgebracht. Am 23. September fuhr sie nach Berlin zurück. Können Sie ahnen, in welcher Verfassung wir sind? Ulas 29. Geburtstag wird mir ewig vor der Seele stehen.

Ob sie je wieder auftauchen wird? Mein Innerstes verneint es, denn Ula ist leicht verletzlich, und wer die Russen kennt, so, wie wir sie in Schlesien kennen gelernt haben, weiß, dass sie zu allem fähig sind. Ula wird dabei kaputt gehen.

So sieht es in unserem Vaterland aus, die Menschen verschwinden spurlos, und niemand gibt darauf eine Antwort!«

96-97

#