2 Lust und Unlust - Selbststimulierung des Gehirns

Campbell-1973

23-40

Die wissenschaftliche Erforschung der Lust erfuhr 1954 einen gewaltigen Aufschwung durch eine zufällige Entdeckung: Der Psychologe James Olds untersuchte die Aufwachreaktion, also die Änderung tierischen Verhaltens beim Wechsel vom schläfrigen in einen hellwachen Zustand. Es war seit einigen Jahren bekannt, daß diese Aufwachreaktion auf die elektrische Reizung eines bestimmten Gebiets im Gehirn, des retikulären Weckzentrums, zurückzuführen ist. wikipedia James_Olds *1922 in Chikago bis 1977, Badeunfall in Kalifornien

Olds führte bei Ratten Elektroden in eine Hirnregion ein, die er für das retikuläre Weckzentrum hielt, um einige spezielle Aspekte der Aufwachreaktion zu untersuchen. Als er jedoch ab und zu einen schwachen Stromstoß in das Tiergehirn schickte, waren keinerlei Anzeichen von »Aufwachen« festzustellen. Andere Wissenschaftler hätten es dabei bewenden lassen und mit einem anderen Tier dasselbe Experiment wiederholt, doch Olds beobachtete die Ratte aufmerksam und machte eine Entdeckung, die bei den Neurophysiologen in der ganzen Welt auf größtes Interesse stieß.

Olds bemerkte, daß die Ratte in dem Käfig nicht regellos umherlief, sondern wiederholt in die Ecke zurückkehrte, in der sie die erste Reizung des Gehirns erfahren hatte. Er faßte den Entschluß, die Ratte nur dann elektrisch zu reizen, wenn sie sich in dieser Ecke des Käfigs befand — und sehr bald verließ sie diesen Platz überhaupt nicht mehr, sondern wartete offenbar auf den nächsten Stromstoß.

Das war eine vollkommen neue Entdeckung. Niemals zuvor hatte ein Tier das geringste Interesse an einer Reizung des Gehirns gezeigt. Das Verhalten eines Tieres ließ sich in gewissem Maße durch Stromstöße steuern, und man konnte es dadurch veranlassen, sich zu bewegen, zu fressen, zu trinken oder ein anderes Tier anzugreifen, doch das alles in einer eher mechanischen Weise, wobei sich das Tier ähnlich wie ein ferngesteuertes Spielzeugauto verhielt.

Aber in diesem Fall suchte die Ratte tatsächlich die elektrische Reizung ihres Gehirns. Indem es in der entsprechenden Käfigecke blieb oder dorthin zurückkehrte, wenn es sich zu weit entfernt hatte, sicherte sich das Tier so viele weitere elektrische Reizungen wie nur möglich.

Als Olds später die Lage seiner Elektroden überprüfte, stellte er fest, daß sie sich tatsächlich nicht im retikulären Weckzentrum befanden. Die Elektroden waren in einem anderen Teil des Gehirns, im limbischen System, implantiert, dessen Funktion noch ziemlich im dunkeln lag, obwohl man wußte, daß es mit vielen körperlichen Reaktionen in Beziehung steht. Es ist nur natürlich, daß Olds seine Untersuchungen zur Aufwachreaktion einschränkte und die Bemühungen seines Laboratoriums auf dieses neuartige und faszinierende Phänomen der Lustsuche konzentrierte; dabei entwickelte er eine Methode, die dann intrakranielle Selbststimulierung genannt wurde.

Das allgemeine Verfahren der Untersuchungen über die intrakranielle Selbststimulierung besteht zunächst in einem einfachen und ungefährlichen chirurgischen Eingriff. Dabei werden extrem dünne Drähte an einer vorher festgelegten Stelle des tierischen Gehirns sorgfältig eingesetzt und ein kleiner elektrischer Anschluß, eine Art winziger Steckdose, am oberen Ende der Drähte auf der Schädeldecke angebracht. Die gesamte operative Implantation dieser Elektroden dauert vielleicht zwanzig Minuten, und nach etwa ein bis zwei Stunden erwacht das Tier aus der Narkose und ist wieder voll aufnahme- und reaktionsfähig; nichts deutet darauf hin, daß es die Drähte oder die Steckdose bemerkt.

Menschliche Versuchspersonen haben nach einer derartigen Operation ausgesagt, daß sie sich keiner Veränderung in ihrem Gehirn bewußt sind. Wenn sich das Tier wieder vollkommen erholt hat, kann das Experiment beginnen. Nun wird in die Steckdose auf der Schädeldecke ein winziger Stecker gedrückt, der die Drähte der Elektroden mit einer äußeren elektrischen Apparatur verbindet. Diese elektrische Anlage ist bei den einzelnen Wissenschaftlern etwas unterschiedlich konstruiert; im wesentlichen erzeugt sie jedoch einen schwachen elektrischen Strom, sobald das Tier einen bestimmten Schalter betätigt.

24/25

Die Stromstärke beträgt gewöhnlich nur zehn Mikroampere und müßte zehntausendmal höher sein, um die Glühbirne einer Taschenlampe zum Leuchten zu bringen. Die Dauer des Stromflusses wird durch eine entsprechende Einstellung der Anlage automatisch konstant gehalten und kann von einigen Millisekunden bis zu einer halben Sekunde variiert werden. Um weitere Stromstöße zu erhalten, muß das Tier den Schalter immer wieder drücken, und die Anlage registriert automatisch die Anzahl dieser Reaktionen, so daß die Intensität der Lustsuche quantitativ festgestellt werden kann. Indem man verschiedene Bedingungen systematisch variiert, kann die Stärke und Dauer des elektrischen Reizes festgestellt werden, die ein bestimmtes Tier besonders bevorzugt; nur dieser sogenannte bevorzugte Reiz wird dann während des ganzen Experiments verwendet. Sehr häufig besteht der elektrische Schalter aus einem kleinen Hebel, auf den das Tier treten muß, während ich bei meinen eigenen Experimenten einen besonderen Schalter benutze, den die Kaninchen mit ihrem Kinn betätigen können.

Es zeigte sich bald, daß die Ratten den Hebel mit unterschiedlicher Häufigkeit drückten, je nachdem wo die Elektroden in ihrem Gehirn waren. Saßen sie in einer Schicht, die etwa 60 Prozent der Hirnsubstanz ausmacht, drückte das Tier den Hebel bei elektrischer Stimulierung auch nicht öfter als ohne diese Reizung; das sind die neutralen Regionen, die die gesamte Großhirnrinde, die oberste und jüngste Schicht des Gehirns, mit einschließen. Befanden sich die Elektroden in verschiedenen anderen Teilen des Gehirns, etwa in einem bestimmten Gebiet des limbischen Systems, das aus etwa 5 Prozent der Gehirnmasse besteht, dann drückte das Tier den Hebel bei elektrischer Reizung seltener als ohne Reizung; offenbar vermied das Tier, diese Gebiete zu reizen, und es blieb dem Hebel fern. Wenn die Elektroden in anderen Gebieten innerhalb des limbischen Systems implantiert waren, die etwa 35 Prozent der Hirnsubstanz ausmachen, drückten die Tiere den Hebel fast ohne Unterbrechung, wobei sie ungefähr 5000 Stromstöße in der Stunde erreichten.

25

Es konnte kein Zweifel daran bestehen, daß die Tiere dabei Lust empfanden, und so wurden die Gebiete »Lustareale« genannt. Jene Gebiete, die das Tier vermied zu reizen, wurden folglich »Unlustareale« getauft.

Wenn ein neues Tier mit Elektroden in einem der Lustareale mit dem Reizgeber verbunden und in einen Käfig mit dem Schalter gesetzt wird, weiß es zunächst nichts damit anzufangen; es läuft im Käfig umher, befühlt, beschnuppert und beleckt alles. Rein zufällig drückt es einmal den Hebel und erhält die erste künstliche Reizung eines seiner Lustareale. Ich habe das viele Male beobachtet, und jedesmal zeigt sich das Tier höchst erregt. Es betrachtet sofort seine Umgebung aufmerksamer, bewegt sich flink in verschiedene Richtungen, es beschnüffelt, beleckt und befühlt alles wieder von neuem, und es sieht so aus, als ob es etwas sucht. Nach einer gewissen Zeit drückt es den Hebel zufällig noch einmal und begibt sich wiederum auf die Suche nach der Lustquelle. Das wiederholt sich einige Male, denn das Tier benötigt natürlich geraume Zeit, um einen Zusammenhang zwischen dem intensiven Lust-»Gefühl« und dem an sich bedeutungslosen Stück Metall herzustellen, das durch die Wand in den Käfig hineinragt. Auch der Leser würde eine gewisse Zeit brauchen, um die Ursache-Wirkung-Kette herzustellen, falls er beim Passieren einer Telefonzelle jedesmal einen Orgasmus hätte.

Bei meinen eigenen Experimenten lasse ich die Tiere stets in ihren gewohnten Käfigen und bringe ihnen den Hebel. Die meisten Kaninchen lernen innerhalb von drei Tagen, daß der Hebel Lust erzeugt, und dann kommen sie regelmäßig hervor, sobald sie den Apparat sehen, und beugen ihren Kopf herab, damit der Stecker in die Fassung gesteckt werden kann. Während der nächsten zwei bis vier Tage steigt die Reaktionsquote ziemlich schnell an, wobei das Tier entdeckt, wie sich der Hebel mit dem geringsten Bewegungsaufwand drücken läßt. Nach diesen Anfangstagen haben die Tiere das sogenannte Reaktionsplateau erreicht, das heißt, sie drücken von nun an Tag für Tag den Hebel gleich häufig, von kleineren Schwankungen abgesehen. Erst wenn die Tiere dieses Plateau erreicht haben, werden Experimente zur Untersuchung der verschiedenen Faktoren durchgeführt, die die Suche nach Lust beeinflussen.

26

Diese Methode der intrakraniellen Selbststimulierung hat es zum erstenmal ermöglicht, die Lust mit physiologischen Methoden zu lokalisieren und zu messen, im Gegensatz zu dem notwendigerweise unscharfen und weitgehend introspektiven Begriffsrahmen der Psychologie. Es wurde nachgewiesen, daß die Lust nicht nur ein Gefühl ist. Sie ist ebenso eine materielle Tatsache wie die Kontraktion eines Muskels oder der Herzschlag. Lust ist einfach der Name, mit dem wir das subjektive Gefühl belegen, das wir bei der elektrischen Reizung unserer limbischen Regionen erleben. Nun kann ziemlich einfach und recht genau aufgezeigt werden, welche Hirnregionen mit der Lust zusammenhängen, und ebenso kann die Wirkung vieler Faktoren auf die Erzeugung von Lust und auf den Antrieb zur Suche oder Vermeidung von Lustgefühlen quantitativ gemessen werden.

Die Experimente zur intrakraniellen Selbststimulierung ließen bald erkennen, daß der Untersuchungsgegenstand nicht nur die Lust im üblichen Sinne war, sondern sie machten auch deutlich, worin die elementare Lust, die Wurzel allen Verhaltens liegt. Einige der ersten Experimente wurden durchgeführt, um die relative Stärke des Verlangens nach Stimulierung der limbischen Regionen im Vergleich mit sonst angewandten Belohnungsarten zu messen. Es stellte sich heraus, daß Tiere, die seit einigen Tagen kein Futter bekommen hatten und die gelernt hatten, daß der Druck auf einen bestimmten Hebel ihnen eine Futterpille verschaffen würde, diesen Hebel nicht drückten, wenn ihnen ein weiterer Hebel zugänglich war, von dem sie wußten, daß sie durch ihn eine Hirnstimulierung erhalten würden. Weitere Experimente zeigten, daß das auch für andere Bedürfnisse gilt, so für das Trinkbedürfnis bei durstigen Tieren und für den Paarungstrieb bei isoliert gehaltenen Tieren. In jedem Fall übertraf der Wunsch nach Aktivierung der Lustareale den Reiz der natürlichen Vergnügungen bei weitem.

Noch eindrucksvoller waren vielleicht die Experimente, die das absolute Bedürfnis nach intrakranieller Selbststimulierung messen sollten. Bei dieser Art des Experiments muß das Tier ein Hindernis überwinden oder einen unangenehmen Reiz ertragen, um sein Ziel zu erreichen.

Es ist bekannt, daß hungrige Ratten

27

über einen elektrisch geladenen Bodenrost laufen, um einen Futterhebel zu drücken, und die Stärke des Hungers kann in den Einheiten der elektrischen Spannung ausgedrückt werden, die das Tier als elektrischen Schlag noch in Kauf nimmt, um Futter zu bekommen. Die Aussicht, eine limbische Stimulierung zu erhalten, veranlaßt die Tiere sogar, einen viel höher aufgeladenen Bodenrost zu überqueren als das bei Futter oder anderen sonst üblichen Belohnungen der Fall ist.

Ist der Hebel für die Stimulierung der Lustareale dem Tier ständig zugänglich, dann kann ein höchst bemerkenswertes und ungewöhnliches Verhalten beobachtet werden. Das Tier drückt nur noch den Hebel, es tut nichts anderes mehr. Es ermüdet, fällt erschöpft zu Boden, schläft, erwacht und drückt sofort wieder den Hebel. Auf diese Weise geht es periodisch ohne Unterbrechung weiter, bis der Experimentator den Hebel entfernt, um das Leben des Tieres zu bewahren.

Ich betone noch einmal, daß das Tier mit einer Elektrode genau in einem der Lustareale und mit einem Reizhebel versehen nichts anderes tut, als fortwährend den Hebel zu drücken, daß es keinerlei Interesse an irgend etwas anderem zeigt. Es sollte jedoch festgehalten werden, daß das Tier, obwohl es fortwährend einen Selbststimulierungshebel betätigt und die Umwelt vergessen zu haben scheint, durch den elektrischen Strom oder seine Wirkungen in keinem Fall irgendwie hypnotisiert oder an der Ausübung anderer Tätigkeiten gehindert wird. Es ist experimentell nachgewiesen worden, daß entsprechend trainierte Tiere ziemlich komplizierte Auf gaben — wie etwa akustische Differenzierungen — parallel dazu bewältigen können, auch wenn sie mit höchstem Tempo den Hebel drücken. Das sich selbst stimulierende Tier ist sich seiner Umgebung voll bewußt, es ist an ihr nur ausgesprochen desinteressiert.

Obwohl die weitaus meisten Experimente zur intrakraniellen Selbststimulierung mit Ratten durchgeführt worden sind, konnte dasselbe Phänomen bei sehr verschiedenen Tierarten ebenfalls beobachtet werden — bei Fischen, Mäusen, Meerschweinchen, Hamstern, Kaninchen, bei Katzen, Hunden, Delphinen, Affen und selbst beim Menschen. Es stellt eben eine konstante Eigenart im Nervensystem der Wirbeltiere dar.

28

Das limbische System ist, wie bereits erwähnt wurde, eines der ältesten Teile des Gehirns; einige Teile stellen die allererste Anschwellung des Rückenmarks vor etwa 450 Millionen Jahren dar, die schließlich zur Bildung des Gehirns führte. Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß das limbische System mit einigen lebensnotwendigen und weitverbreiteten Funktionen zusammenhängt, die bis zum heutigen Menschen erhalten geblieben sind.

In vielerlei Hinsicht ist der Mensch das interessanteste Untersuchungsobjekt auf diesem Gebiet, obwohl natürlich die Eingriffsmöglichkeiten sehr eng begrenzt sind, denn niemand würde ausschließlich für experimentelle Zwecke Elektroden in ein menschliches Gehirn einsetzen. Es wurden Experimente mit geistesgestörten Patienten in Schweden und in den USA als Versuche durchgeführt, die geistige Anormalität durch die Erzeugung von Lusterlebnissen zu mindern.

Wie erwartet werden konnte, waren die menschlichen Reaktionen vielfältiger als die der Tiere. Bei einigen Positionen der Elektroden verlangten die Patienten nach fortwährender Stimulierung, wie die Ratte auch; waren die Elektroden an anderen Stellen im limbischen System angebracht, verlangten die Patienten nach häufigem An- und Abschalten der Stimulierung. Auch hier wurde festgestellt, daß die Unlustareale stets in der Nähe der Lustareale liegen, wenn auch die ersteren eher unbestimmte, leichte Angstzustände als deutlich unlustbetonte Gefühle erzeugten. Derartige Regionen, die leichte Ängste hervorrufen, grenzen eng an jene Gebiete, die leicht angenehme und entspannende Gefühle entstehen lassen. Diese gedämpften Affekte sind bei der Selbststimulierung der Tiere nicht aufgetreten.

Ein gewaltiger Vorteil bei Experimenten mit Menschen besteht darin, daß sie gefragt werden können, warum sie den Schalter für die Hirnstimulierung betätigen und was sie dabei empfinden. Auch wenn bisher alle diesbezüglichen Berichte von Geisteskranken stammen und deshalb irgendwie unzuverlässig erscheinen, enthalten die Aussagen dieser Patienten über ihre subjektiven Gefühle doch nichts Abstruses oder Überraschendes, so daß wahrscheinlich normale Menschen die gleichen Erfahrungen machen würden.

29

Es ist hochinteressant, daß durch verschiedene Positionen der Elektroden innerhalb des limbischen Systems verschiedenartige Lustgefühle erlebt werden. Die Stimulierung an einer Stelle wurde mit »Erinnerungen hervorrufend« beschrieben; eine andere Stelle ließ sexuelle Vorstellungen und das Gefühl eines nahenden Orgasmus entstehen; wieder eine andere limbische Region erzeugte ein Gefühl der »Betrunkenheit« und die Ausschaltung von bösen Gedanken, während noch eine andere den Patienten sich einfach »wohl fühlen« ließ, verglichen mit der »Hochstimmung«, die eine weitere Stelle bewirkte.

Diese Patienten stimulieren ihr Gehirn bis zu 1100mal in der Stunde, beschäftigen sich währenddessen mit nichts anderem und waren dabei recht glücklich; sechs Stunden Selbststimulierung wurde ihnen maximal gestattet. Wie bei den Tieren konnten keine erheblichen Anzeichen von Angst oder Frustration beobachtet werden, wenn der Schalter entfernt wurde, wohl aber eine deutlich lustbetonte Erwartungshaltung, wenn man den Schalter am nächsten Tag wieder zurückbrachte.

Eine bemerkenswerte Beobachtung — die nicht leicht zu interpretieren ist, bevor nicht freiwillige normale Testpersonen beobachtet worden sind — bestand darin, daß einige Patienten fortfuhren, den Schalter immer wieder zu betätigen, obwohl der Strom schon seit langem abgeschaltet worden war. Ihnen wurde nicht bewußt, daß der Arzt die elektrische Anlage ausgeschaltet hatte, und sie schienen immer noch Lustgefühle zu empfinden. Es ist möglich, daß das eine Besonderheit bei geistesgestörten Personen ist; es wäre aber auch denkbar, daß im limbischen System Neuronenschaltungen mit Speichereffekten existieren (wie in anderen Teilen des Gehirns), in denen die Erregung durch Kreisen der Nervenimpulse in rückgekoppelten Nervenzellen erhalten bleibt, selbst wenn der ursprüngliche Reiz nicht mehr wirkt. Weitere Forschungen könnten nachweisen, ob im menschlichen Gehirn einige Arten der Lust für kurze Zeit autonom bestehen bleiben können. Die Selbststimulierung hat den Patienten ohne Zweifel kurzzeitige Erleichterung verschafft und war möglicherweise auch von längerfristigem Nutzen für sie (der psychiatrische Gesichtspunkt dieser Untersuchungen wird im Kapitel »Materie ist Geist« abgehandelt werden).

30

Beim Menschen und bei allen untersuchten Tieren konnte eine optimale Reizstärke herausgefunden werden; war sie erreicht, so wurde der Hebel am häufigsten gedrückt. Wird die Reizstärke vermindert, so verringert sich auch die Reaktionsquote, bis schließlich gar keine Reaktion mehr stattfindet; offenbar hängt das Niveau des Lusterlebnisses vom Grad der Aktivierung der Lustareale ab. Wird die Reizstärke über das Optimum hinaus erhöht, so nimmt die Reaktionsquote wieder ab, bis sie schließlich gleich Null ist, dabei zeigt das Tier ein deutlich aversives Verhalten, indem es den Hebel meidet.

Diese Beobachtung legt den Schluß nahe, daß der starke Strom auf die benachbarten Unlustzentren übergreift. Um die Elektroden von einem höchst lustbetonten in ein deutlich unlusterzeugendes Gebiet zu bringen, braucht man sie beim Tier nur um einige Millimeter und beim Menschen um etwa einen Zentimeter zu verschieben. Wenn die Elektroden ungefähr in die Nahtstellen zwischen diese zwei Arten der limbischen Areale platziert werden, dann zeigt das Tier dem Hebel gegenüber ein ambivalentes Verhalten. Es drückt ihn und läuft weg, kehrt zurück, drückt ihn wieder usw., und das immer wieder, wobei es ziemlich hohe Reaktionsquoten erreicht, wenn sie auch nicht ganz so hoch liegen wie bei den Elektroden im Zentrum der Lustareale. Geraume Zeit verbringen die Tiere dabei mit der Betrachtung des Hebels, als wenn sie überlegten, ob sie zurückkehren sollen, um weitere Stimulierungen zu bekommen. Dieses Verhalten ist auch dem Menschen nicht ganz unbekannt und begleitet häufig den Beginn des Rauchens oder des Trinkens von Alkohol bei Jugendlichen. In einem Rundfunkvortrag nannte ich es die »Hör auf, ich mag es«-Reaktion; der Kritiker der Londoner Times zog die Formulierung »Mach weiter, es tut mir weh« vor; in diesen Beschreibungen sind zwei sehr verschiedene Haltungen gegenüber ambivalenten Erlebnissen enthalten. Doch welche Redewendungen wir auch gebrauchen, es hat den Anschein, daß es sich hier um die gleichzeitige Erregung der Lust- wie auch der Unlustareale handelt, woraus wohl die Vorstellung von der »Lust, die beinahe Schmerz ist« entstanden ist. Dieser neurale Mechanismus spielt bei Sadismus und Masochismus eine große Rolle (vgl. S. 198).

31

Das Verhalten des Tieres, das den Hebel zur limbischen Stimulierung drückt, mag ausgesprochen ungewöhnlich wirken, aber wir täuschen uns, wenn wir meinen, daß die Vorgänge im Gehirn, die sich während der intrakraniellen Selbststimulierung abspielen, irgendwie außergewöhnlich wären. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir haben bereits gesehen, daß der erforderliche Strom etwa die Stärke haben muß, die auch unter normalen Bedingungen im Gehirn produziert wird. Tiere, denen ein Hebel mit allmählich steigender Stromstärke angeboten wird, lernen sehr rasch, einen anderen Hebel zu drücken, der die jeweilige Stromstärke beibehält.

Auf diese Weise kann sich jedes Tier für die Reizintensität entscheiden, die ihm am angenehmsten erscheint. Dabei drückt das Tier zunächst den Hebel für die Erhöhung des Reizes und wechselt dann, wenn die gewünschte Reizstärke erreicht ist, zu dem Hebel über, der diese Reizstärke beibehält. Der Grad der Reizstärke, den das Tier wählt, bleibt über lange Zeiträume konstant und bewegt sich stets in dem sogenannten physiologischen Rahmen, das heißt, er entspricht der Stromstärke, die unter normalen Bedingungen im Gehirn auftritt. Wenn aber das Tier einen Hebel drücken kann, der einen kontinuierlichen Reiz erzeugt, so wird diese Situation schon bald als sehr unangenehm empfunden, und es lernt sehr rasch, einen anderen Mechanismus zu betätigen, der den Strom wieder ausschaltet. Das Tier wechselt dann gewöhnlich zwischen diesen beiden Schaltern und erzeugt dadurch im Gehirn die gleichen elektrischen Erregungen, die ebenfalls entstehen, wenn viele Nervenimpulse das limbische System erreichen.

Ein weiterer Grund für die Annahme, daß die bei der intrakraniellen Selbststimulierung entstehenden neuralen Prozesse relativ normaler Art sind, besteht darin, daß die verschiedenen Mechanismen oder Faktoren, die andere Verhaltensformen beeinflussen, auch bei den Reaktionen während der Selbststimulierung wirksam werden. Im Hinblick auf die enge Beziehung zwischen der Einnahme von Drogen und der Lustsuche des Menschen ist es nicht überraschend, daß Drogen schon sehr bald in ihrer Wirkung auf die Lustzentren untersucht wurden.

32

Die kurzzeitige Wirkung einer bestimmten Droge kann nicht genau vorhergesagt werden, da sie von vielen, sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren bestimmt wird, wie etwa Höhe der Dosierung, Art der Einnahme, Gesundheitszustand der betreffenden Person, ob sie bereits andere Drogen (wie Alkohol oder Nikotin) im Körper hat — und von vielen unwägbaren und nicht zu bestimmenden Faktoren mehr. Trotzdem können die Drogen hinsichtlich ihrer wesentlichen Wirkungsweise in drei Gruppen eingeteilt werden: in Sedativa, Stimulantien und Halluzinogene. Alle drei Drogenarten sind Tieren während der intrakraniellen Selbststimulierung verabreicht worden, und die beobachteten Ergebnisse kamen den erwarteten recht nahe.

Bei allen Experimenten mit einer angemessen niedrigen Dosierung der Drogen und mit einer ausreichend großen Zahl an Versuchstieren werden stets sich widersprechende Auswirkungen. beobachtet, und das beschränkt sich nicht auf Experimente zur intrakraniellen Selbststimulierung. Es wird durchgängig festgestellt, daß die Mehrzahl der Tiere eine ganz bestimmte Wirkung zeigt, daß manche überhaupt nicht auf die Droge reagieren und einige wenige Tiere den gegensätzlichen Effekt beobachten lassen. Wenn also Tieren während der Selbststimulierung ein Sedativum wie etwa Chlorpromazin (oft auch als Tranquilizer bezeichnet) verabreicht wird, verhalten sich einige wenige so, als ob sie keine Droge erhalten hätten, und ein anderer kleiner Bruchteil zeigt eine leicht erhöhte Reaktionsquote, während die überwältigende Mehrheit der Tiere jedoch in dieser Art der Suche nach Lust deutlich nachlassen. Die Behauptung ist somit berechtigt, daß Chlorpromazin und alle weiteren bekannten sedativ wirkenden Drogen auf das Verhalten während der Selbststimulierung dieselbe Wirkung ausüben wie auf das Verhalten im allgemeinen: nämlich eine Herabsetzung der emotionalen Reaktionsfähigkeit.

Umgekehrt kann ein steiler Anstieg der Reaktionsquote bei den Tieren beobachtet werden, denen Stimulantien — etwa Amphetamin — gegeben worden sind; also rufen auch hier die Drogen dieselben Wirkungen hervor wie bei Untersuchungen der gewöhnlichen Verhaltensformen.

33

Jedoch besteht ein wichtiger Unterschied darin, daß die Stimulantien unter normalen Bedingungen bei Tieren eine erhöhte Aufnahmebereitschaft für Umweltreize und die Suche nach jeder Art von Lust hervorrufen, wobei sie ein ruheloses und aufgeregtes Verhalten an den Tag legen; während der intrakraniellen Selbststimulierung hingegen verstärken die Tiere bei der Gabe von Stimulantien einfach ihre Anstrengungen, elektrische Ströme zu erhalten. Diese Tatsache deutet wiederum darauf hin, daß die Aktivierung der limbischen Gebiete elementare Lust hervorruft.

Halluzinogene Drogen erzeugen unter gewöhnlichen Umständen ein Verhalten, das von einem Zustand innerer Ruhe insofern nicht leicht zu unterscheiden ist, als das Individuum einfach dazu neigt, sich bis zur Bewegungslosigkeit zu entspannen und sich für die Umgebung kaum aktiv interessiert. Unzählige subjektive Berichte zeugen jedoch von den eigenartigen und erschreckenden halluzinatorischen Erlebnissen, die die Einnahme von Drogen wie LSD begleiten, und weisen darauf hin, daß sich die inneren neuralen Vorgänge im Vergleich zu jenen, die von den Sedativa hervorgerufen werden, deutlich unterscheiden. Dieser subjektive Zug bei der Wirkungsweise der Halluzinogene macht derartige Tierexperimente weniger erfolgversprechend als mit den anderen Drogen. Es fällt nicht leicht zu entscheiden, ob ein Tier Halluzinationen hat. Wenn diese Drogen einem Tier während der Selbststimulierung gegeben werden, bewirken sie ein schnelles und vollständiges Absinken der Reaktionsquote; aus diesem Grund ist weitere Forschung vonnöten.

Die Experimente mit LSD haben erkennen lassen, wie komplex die Lustareale aufgebaut sind und wie kompliziert die biochemischen Prozesse in ihnen ablaufen; hier eröffnet sich noch ein weites Forschungsfeld. Es gibt im Gehirn eine chemische Substanz, Serotonin, die die Informationsübertragung von einer Nervenzelle zur anderen besorgt. Gibt man Tieren, denen bereits LSD verabreicht worden ist, eine Dosis Serotonin, dann bleibt das erwartete Absinken der Reaktionsquoten aus, sofern die Elektroden in irgendein Lustareal hineinragen; befinden sich die Elektroden in anderen Hirnregionen, dann sinken die Quoten wie erwartet ab.

34

Selbstverständlich ist der detaillierte Ablauf der Lustvorgänge ebenso kompliziert wie andere Hirnfunktionen auch, und man sollte nie vergessen, daß der Begriff »Lustareal« nicht als einheitliche Zusammenballung von Nervenzellen mit derselben Funktion zu verstehen ist, sondern auf ein höchst verwickeltes Neuronensystem hinweist.

Die Bedeutung der chemischen Faktoren bei Lusterlebnissen kann auch durch Experimente mit Hormonen nachgewiesen werden. Hormone sind chemische Substanzen, die in verschiedenen Drüsen des Körpers erzeugt und in das Blut geschwemmt werden, um an anderen, von den Drüsen entfernten Stellen des. Körpers wirksam zu werden. Das vollständige Bild der Wirkungsweise dieser chemischen Überbringer muß im Zusammenhang mit der Suche nach Lust erst noch gezeichnet werden, doch liegen mehrere interessante Ergebnisse bereits vor. Eine Reihe von Forschem hat sich für diesen Aspekt der intrakraniellen Selbststimulierung interessiert und Tierexperimente — z.B. mit Ratten - durchgeführt. Das Experimentieren mit weiblichen Tieren wird hier erschwert, denn wie bei der Frau reift bei ihnen in bestimmten Abständen ein Ei im Ovar heran, wodurch sich der Hormonspiegel periodisch ändert. Meine eigenen Experimente wurden mit Kaninchen durchgeführt, die diesen »Nachteil« nicht aufweisen; sowohl männliche wie auch weibliche Kaninchen besitzen einen stabilen Hormonspiegel, der kaum Schwankungen unterliegt.

Wenn männlichen oder weiblichen Tieren das männliche Geschlechtshormon Testosteron gegeben wird, steigt die Reaktionsquote bei der intrakraniellen Selbststimulierung ziemlich rasch um einige hundert Prozent an. Wenn umgekehrt Östradiol, ein weibliches Geschlechtshormon, verabreicht wird, zeigen sich sowohl männliche wie auch weibliche Tiere plötzlich ungeheuer desinteressiert an der Lust. Ähnliche Wirkungen wurden auch bei anderen Tierarten beobachtet, und alles deutet darauf hin, daß zumindest bei den Säugetieren ein normales Niveau der Lustsuche durch die Wirkung des männlichen Geschlechtshormons aufrechterhalten wird. Bei Tieren, denen keine zusätzliche Hormondosis verabreicht wird, zeigt sich in der Reaktionsquote kein Unterschied zwischen Männchen und Weibchen, und es kann vermutet werden, daß die Lustsuche des Weibchens von der kleinen Menge an männlichem Geschlechtshormon angeregt wird, die in der Rinde der Nebenniere erzeugt wird.

35

Ich habe diese Vermutung auf zwei Wegen überprüft. Durch die Kastration kann das wesentliche Erzeugerorgan der Geschlechtshormone entfernt werden. Nachdem wir männliche Tiere kastriert hatten, stellten wir fest, daß ihr Lustbedürfnis schnell und gründlich auf ein extrem niedriges Niveau absank und über Wochen so blieb; wenn wir ihnen Testosteron gaben, stieg ihre Reaktionsquote wieder auf den normalen Stand an. Wenn aber die Ovarien weiblichen Kaninchen entfernt wurden, drückten sie den Hebel in ihrem gewöhnlichen Tempo weiter, als wenn ihnen nichts geschehen wäre. Offenbar haben die weiblichen Geschlechtsdrüsen wenig mit Lustbedürfnis und Lustsuche zu tun.

Bei dem zweiten Experiment wurden Substanzen benutzt, die als Antiandrogene bezeichnet werden. Diese chemischen Verbindungen verhindern nicht die Erzeugung von Testosteron oder seinen Eintritt ins Blut; ihr Effekt besteht darin, daß das Testosteron im jeweiligen Gewebe nicht wirksam werden kann. Nachdem den Kaninchen das Antiandrogen Cyproteronazetat verabreicht worden war, zeigten sowohl die Männchen wie auch die Weibchen dasselbe ausgeprägte Desinteresse an der Lust, das bei den Männchen auch nach der Kastration zu beobachten war.

Beim Männchen hatte somit das Cyproteronazetat die Wirkung einer chemischen Kastration und im Weibchen die einer chemischen Entfernung der Nebenniere, so daß wir guten Gewissens die Meinung vertreten können, die Suche nach Lust wird bei beiden Geschlechtern durch das männliche Geschlechtshormon auf einem normalen Stand gehalten, und wir können vernünftigerweise vermuten, daß Änderungen der Menge dieses Hormons im Blut mit Änderungen bei der Lustsuche einhergehen könnten. Seit vielen Jahren wird sexuelle Frigidität bei Frauen durch die Verordnung von Testosteronderivaten erfolgreich behandelt. Das soll jedoch nicht heißen, daß die weiblichen Hormone überhaupt keine Rolle bei der Lustsuche spielen.

36

Wenn ein herangereiftes Ei das Ovar verläßt, dann stellt diese Drüse die Produktion von Östradiol ein und erzeugt statt dessen das Hormon Progesteron. Wird das Ei in der Gebärmutter befruchtet, so produziert das Ovar Progesteron in größeren Mengen während der gesamten Schwangerschaft weiter. Bei der Geburt hört die Erzeugung von Progesteron auf, und es wird wieder Östradiol erzeugt. Ich untersuchte die Wirkung von Progesteron bei meinen Kaninchen und stellte fest, daß tägliche Injektionen dieses Hormons ein langsames und allmähliches Absinken des Lustbedürfnisses bewirkten, das über viele Wochen anhielt — im Gegensatz zu dem raschen Abfall nach der Gabe von Antiandrogen und Östradiol.

Wenn man die Reaktionsquoten grafisch darstellt, so unterscheiden sich diese Kurven nicht von jenen der schwangeren Kaninchen; denn die Reaktionsquoten eines Kaninchens, das normalerweise in 15 Minuten den Hebel 30omal drückt, verringert sich während der Schwangerschaft innerhalb von drei Wochen auf etwa 50. Sobald das Kaninchen die Jungen geworfen hat, schnellt die Reaktionsquote wieder in den Bereich von 300 hinauf. Diese Beobachtungen können offenbar dahingehend interpretiert werden, daß ein hoher Progesteronspiegel im Blut — ob er nun durch Injektionen oder durch die Schwangerschaft zustande gekommen ist — das Bedürfnis nach Lust irgendwie senkt. Das erinnert an die vielen Berichte über die Befriedigung und Zufriedenheit, die die Frauen während der Schwangerschaft erleben; sie zeigen dann oft wenig Neigung, ihren früheren lusterzeugenden Beschäftigungen nachzugehen.

Es muß noch viel Forschungsarbeit geleistet werden, um die Wirkung der anderen Hormone auf die limbischen Lustprozesse, die Wirkung der verschiedenen Dosierungen und insbesondere die möglicherweise unterschiedlichen Wirkungen zu untersuchen, die durch Implantierung von Elektroden in verschiedenen Regionen ausgelöst werden.

Die den Anatomen schon seit langem bekannten Hirnregionen, die jetzt Lustareale genannt werden und Teile des Hypothalamus und des Thalamus darstellen, sind die Septalregion, das präoptische Areal und der Mandelkern (nucleus amygdalae). Das sind die Regionen, die von Olds und anderen Pionieren auf diesem Gebiet geschildert wurden. Seit jener Zeit sind andere Bereiche im Gehirn entdeckt worden, die bei einer Stimulierung ebenfalls lustbetonte Erlebnisse vermitteln können; doch höchstwahrscheinlich stellen diese Gebiete einfach Stationen auf den Bahnen zu den eigentlichen Lustarealen dar.

37

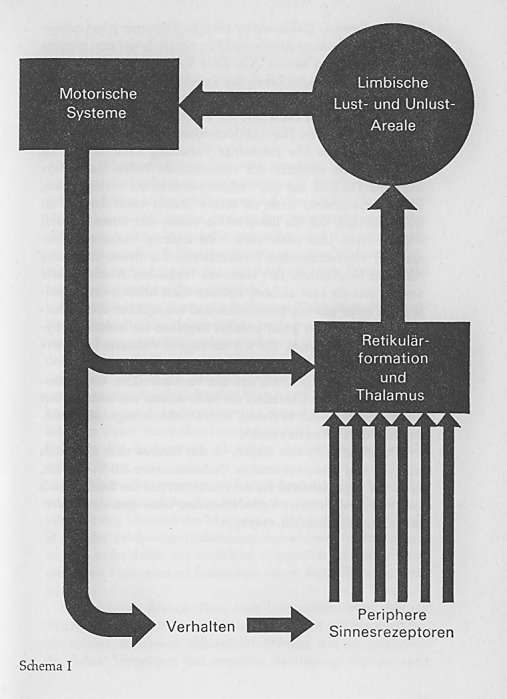

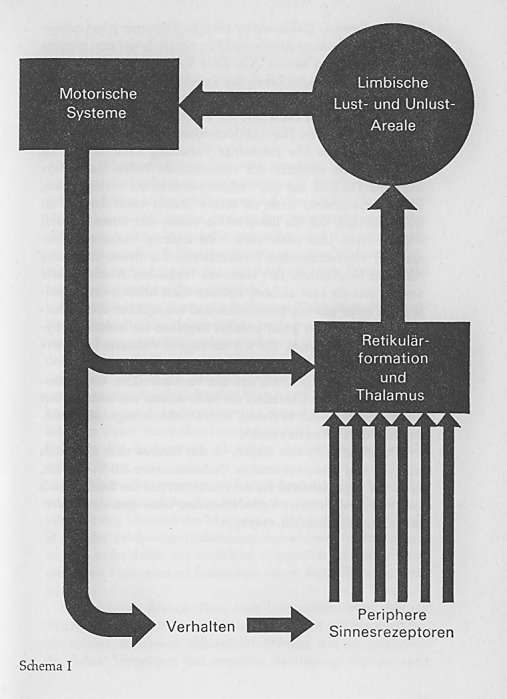

Dem Schema I kann entnommen werden, daß die Lustareale ein ineinander verschlungenes System von Nervenfasern und -zellen bilden, das vom Stirnhim ausgeht und in zwei Ästen, die die Seiten des Gehirns umschlingen, tief in das Innere des Gehirns hineinragt. Das limbische System nimmt einen breiten Raum ein, obwohl nur Teile davon unbestrittene Lust- und Unlustareale sind. Wie bei jeder anderen lebensnotwendigen Funktion — und die Suche nach Lust ist lebensnotwendig — ist der Nervenapparat, der im Dienste der Lustsuche steht, nicht auf ein kleines oder engbegrenztes Gebiet beschränkt, sondern ziemlich weit verstreut, so daß die Verletzung eines Teiles nicht gleich die gesamte Funktionsfähigkeit zerstört.

Einige Wissenschaftler haben die Suche nach Lust erforscht, indem sie Teile des limbischen Systems zerstörten, und in keinem Fall erlosch die entsprechende Reaktion, obwohl manche Forscher Ergebnisse erhalten haben, die sich im Hinblick auf die exakten Auswirkungen der Zerstörung von Nervengewebe zum Teil deutlich unterscheiden. Wir haben bereits festgestellt, daß das limbische System eines der ältesten Teile des Gehirns darstellt, und es ist eine neurologische Binsenweisheit, daß ein Teil des Nervensystems eine um so größere Bedeutung für das Überleben hat, je älter er ist. Die gesamten, vielfältigen Anzeichen der Lust können nicht willkürlich ausgelöscht werden, ohne das Tier zu töten. Es ist somit unmöglich, selbst wenn es wünschenswert wäre, ein Tier hervorzubringen, das lebensfähig und gleichzeitig unfähig ist, lustvolle Sensationen zu erleben.

Das liegt daran, daß die beteiligten Hirnregionen neben dem Streben nach Lust noch weitere Aufgaben erfüllen müssen. Mit den Nervenzellen und -fasern, die der Lustsuche dienen, sind auch die unentwirrbar verwoben, die den Herzschlag, das Atmen, das für die Aufrechterhaltung des Blutdrucks so notwendige Ausdehnen und Zusammenziehen der Blutgefäße und andere unbewußte und lebensnotwendige physiologische Vorgänge kontrollieren.

38/39

Werden Reizelektroden an die richtige Stelle innerhalb des limbischen Systems plaziert, so können Tiere zum Trinken, Fressen, Liebeswerben oder zu Wutausbrüchen veranlaßt werden — einiges davon geschieht natürlich aus dem eigenen Antrieb des Tieres heraus. Alle diese Verhaltensvarianten spielen schon im normalen Leben des Tieres eine vitale Rolle, selbst wenn sie nicht den Lustarealen entstammen. Dennoch weist ihre auffällige räumliche Nähe und ihr ähnliches Alter deutlich darauf hin, daß sie von Nerveninformationen aus den Lustarealen gesteuert werden. Die zukünftige Forschung kann uns in die Lage versetzen, zwischen den verschiedenen Teilen des Lustsystems im Hinblick auf die Verhaltensweisen zu unterscheiden, die sie hervorrufen, wenn sie relativ inaktiv sind; denn es ist wahrscheinlich, daß die Lustareale in einem aktivierten Zustand — d.h., wenn Lust erlebt wird — die anderen Verhaltensregionen mit Nervenimpulsen bombardieren, die deren elektrische Aktivität herabsetzen. Erst wenn die limbischen Areale inaktiv werden und die Lust aufhört, strömen diese hemmenden Impulse nicht mehr aus den Lustarealen und ermöglichen die Verhaltensweisen, die von jenen anderen Regionen im limbischen System gesteuert werden, die wir im Kapitel »Materie ist Geist« behandeln werden.

Wir haben also gesehen, daß alle fundamentalen Verhaltensweisen, die für das Überleben des Individuums wie auch der Art von Bedeutung sind, in diesem »alten Gebiet« angesiedelt sind, das auch die Lustareale enthält.

Wir können uns nun fragen, ob das Streben nach Lust auch eine alte und lebensnotwendige Verhaltensweise ist. In der Tat, es spricht sogar sehr viel für die Annahme, daß das Streben nach Lust sich als die einzige Verhaltensweise, sozusagen als die Verhaltensweise schlechthin, entpuppt.

39-40

#