Teil 3: Gewalt, das zweischneidige Schwert

1. Unart oder Anpassung: Gewaltbereitschaft und Friedenswunsch im Widerstreit

Der Hügel Nr. 3507, das Grab des unbekannten, irren, Soldaten... Ein Tscheche war es. Er kam mit dem ersten Transport der russischen Legionäre über Sibirien, Japan, Amerika, Deutschland. Die Kameraden nahmen den Irren nach Hause. Und er starb in Bohnitz bei Prag als Wahnsinniger. Der Namenlose hatte Tag und Nacht immer dasselbe geschrien: »Mütterchen komm! Ich sags Dir! Es war schrecklich!« Aber was macht das? - »Ihr sollt den Frieden lieben als Mittel zu neuen Kriegen. Und den kurzen Frieden mehr als den langen«, sagt Euch Nietzsche. Denn die Ilias verklärt Gurgelbisse und Ausputzen der Schützengräben ...

Karl Kraus: Der alte Landsknecht, Die Fackel 34 (1933), S. 50 (48-50)

61-99

Den Sommer 1975 verbrachte ich in dem kleinen Eipo-Dorf Malingdam im westlichen Bergland von Neuguinea. Meine Hütte lag auf einer Bergnase am Rande des Ortes in etwa 2000 m Höhe. Bei schönem Wetter genoß ich von hier einen traumhaften Ausblick auf das Eipomek-Tal. Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft32 geförderten Projektes, an dem Vertreter verschiedener Wissenschaften teilnahmen, fiel mir als Humanethologen die Aufgabe zu, das Alltagsverhalten der Menschen in Film und Ton festzuhalten. Das war eine besonders reizvolle Aufgabe, denn bei den Eipo handelte es sich um eine völlig intakte Gruppe neusteinzeitlicher Pflanzer. Sie verwendeten Steinwerkzeuge, und unsere Welt wurde für sie erst existent, als wir mit ihnen den Kontakt aufnahmen.

Sie hielten uns anfangs für Geister, lernten aber schnell, daß wir Menschen wie sie waren, und wir erfuhren auch schnell, daß diese uns kulturell so fern stehenden Eipo im zwischenmenschlichen Bereich ganz ähnlich empfinden, denken und handeln wie wir, im Guten wie im Bösen. Frauen und Männer sorgten rührend für ihre Kinder. Die Mitglieder der kleinen Dorfgemeinschaften standen einander bei, manchmal gab's auch Streit.

Wie ähnlich sie uns in ihrer Mentalität waren, erfuhren wir, als wir einmal zwei Männer einluden, mitzufliegen und ihr Land aus luftiger Höhe zu betrachten. In einjähriger Arbeit hatte nämlich mein Mitarbeiter Wulf Schiefenhövel einen kleinen Landestreifen eingerichtet. Bis dahin war die Forschergruppe aus der Luft durch Abwurf versorgt worden. Nachdem die ersten Flugzeuge sicher gelandet und gestartet waren, fragte Wulf zwei der Eipomänner (er hatte mittlerweile ihre Sprache gelernt), ob sie einmal mitfliegen wollten. »Ja, gerne!« erwiderten sie, aber wir sollten die Tür aushängen.

Befragt warum, gaben sie zur Antwort, sie würden dann besser nach unten schauen können. Als sie zum Start kamen, trugen beide die Arme voll mit Felsbrocken. »Wozu, um Gottes willen, wollt ihr das Zeug mitschleppen?« fragte Wulf. - »Nun, wenn wir jetzt über das Fa-Tal fliegen, wo unsere Erzfeinde wohnen, da wollen wir denen die Felsbrocken auf ihr Dorf werfen!« Sie waren enttäuscht, als Wulf diesen speziellen Wünschen nicht entsprach.

Uns hat der Vorfall nachdenklich gestimmt. Da haben Menschen auf steinzeitlicher Kulturstufe eben erst den Kontakt mit der technischen Zivilisation erfahren, eben erst Metalle kennengelernt und gerade erst Flugzeuge. Alles, was wir hatten und taten, setzte sie in Erstaunen. Jede leere Konservendose betrachteten sie als kleines Wunder und bauten die Deckel in ihren Schmuck ein. Nun sollten sie zum erstenmal so ein Wunderwerk der technischen Zivilisation betreten, und ihre ersten Gedanken waren: Wie können wir diese Wunderdinge nutzen, um unseren Feinden zu schaden? Denken sie modern? Oder denken wir archaisch? Das ist hier die Frage.

62

Leute wie wir! Sie wollen den Frieden — und denken an Krieg. Wir verabscheuen den Einsatz von Gewalt und verurteilen den Krieg — aber heißen es dann doch gut, wenn der Staat Gewalt gegen jene einsetzt, die die Gesetze brechen und den inneren Frieden gefährden. Ja, sogar den Krieg bejahen wir, wenn wir ihn als »gerecht« und damit als legitime Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln empfinden. Nur: Jede der kriegführenden Parteien pflegt das so zu erleben, und schnell sind die Parteien nach dem archaischen Gesetz der Vergeltung in einem teuflischen Kreislauf der Eskalation gefangen.

Grundsätzlich haben wir zur Gewalt ein ambivalentes Verhältnis. Ob sie befürwortet oder tabuisiert wird, hängt von vielen Umständen ab. Dem Besiegten vergeht meist für einige Zeit die Lust am Kriegführen, der Sieger dagegen fühlt sich eher zur Heroisierung seiner Taten ermutigt. Allgemein gilt der Krieg als gelegentlich notwendiges Übel. Auch demokratisch regierte Staaten rüsten bekanntlich für alle Fälle. Und daß man in dieser Welt auch heute noch gewappnet auftreten muß, zeigen ja die vielen Kriege und Krisenherde der Gegenwart. Seit 1945 gab es mehr als 130 größere Kriege mit 22 Millionen Toten (Stand 1992). 1993 zählte man über 33 bewaffnete Konflikte.

Jeder Staat oder Staatenbund muß heute noch mit der Möglichkeit rechnen, auch wider seinen Willen in kriegerische Konflikte verwickelt zu werden. Er muß sich daher verteidigen können, und das setzt ein Kriegsethos voraus, nämlich die Bereitschaft, daß Soldaten im Notfall auch ihr Leben für ihr Land opfern. Dieses Ethos stellt eine kulturelle Erweiterung der familialen Verteidigungs- und Selbstbehauptungsethik dar.

Steckt der Krieg in unseren Genen?

Sicherlich nicht in Form eines Programms für eine bewaffnete, strategisch geplante Konfliktaustragung zwischen Gruppen. Auf dieser Ebene ist der Krieg wohl das Ergebnis der kulturellen Entwicklung, eine Tatsache, auf die ich bereits 1975 hinwies24. Dispositionen dazu liegen allerdings vor, so die Bereitschaft, Hindernissen gegenüber mit Gewalt aufzutreten, und noch manches andere mehr, was man kennen muß, wenn man nach Wegen friedlicher Konfliktlösung sucht.

63

Man muß ferner auch zur Kenntnis nehmen, daß der Krieg Funktionen erfüllt wie jene der Verteidigung und Bemächtigung begrenzter Lebensgüter, Funktionen, die man auf andere Weise sichern muß, wenn man die blutige Hochrisikostrategie des Krieges überwinden will. Beobachten wir das Geschehen um uns herum, dann werden wir allerdings schnell feststellen, daß wir uns meist mit der Verurteilung des Aggressors begnügen und im übrigen versuchen, am Phänomen zu kurieren, ohne es weiter zu hinterfragen. Engagierte Kämpfer für den Frieden treten dabei fast ebenso aggressiv auf wie ihre Gegner, und sie scheuen auch nicht vor dem Einsatz von Gewalt und dem Mittel der Diffamierung zurück.

Genese und Funktion des Dominanzstrebens

Worauf gründet sich die Gewaltbereitschaft des Menschen, sein Streben nach Dominanz und Macht? Sigmund Freud vertrat bekanntlich die Ansicht, die menschliche Aggressionsbereitschaft sei triebhaft verursacht. Er postulierte einen uns angeborenen, auf Selbstzerstörung zielenden, eher mystischen Todestrieb, den die Menschen nach außen gegen andere umorientieren würden, um so die Selbstzerstörung zu vermeiden. Psychologen und Soziologen vertraten dagegen lange Zeit die Ansicht, aggressive Einstellungen und Verhaltensmuster würden im Laufe der Kindes- und Jugendentwicklung ausschließlich über Lernprozesse erworben, und zwar sowohl über das Vorbild sozialer Modelle als auch durch ein Lernen am Erfolg.

Die große Bedeutung des Lernens bei der Ausbildung aggressiver Handlungsbereitschaften ist mittlerweile durch viele Experimente nachgewiesen worden. Ich erwähne hier nur die bahnbrechenden Versuche des amerikanischen Psychologen Albert Bandura4). Er ließ eine Gruppe von Kindern einen Film betrachten, in dem eine Person Puppen mißhandelte.

64

Eine andere Kindergruppe sah einen Film, in dem ein Vorbild mit Puppen liebevoll umging. Im danach folgenden freien Spiel gingen die Kinder, die das aggressive Modell betrachtet hatten, mit ihren Puppen aggressiv um, jene, die das liebevolle Modell gesehen hatten, verhielten sich dagegen freundlich.

Dem Lernmodell der Aggressionsgenese kommt also große Bedeutung zu. Einzig der Ausschließlichkeitsanspruch, den früher einige Lerntheoretiker vertraten, gilt heute als überholt. Aber daß gerade soziale Modelle für das Verhalten insbesondere der Kinder und Jugendlichen eine große Rolle spielen, zweifelt niemand mehr ernsthaft an. Das Fernsehen gerät daher zunehmend in die Schußlinie der Kritik, weil es so viele aggressive Vorbilder zeigt. Die Helden der Filme traktieren ihre Feinde mit Fußtritten ins Gesicht. Freistilringer springen auf den am Boden liegenden Gegner. In den Schulpausen wird das dann spielerisch ausprobiert. Die Grenze zum Ernst wird dabei schnell überschritten.

Ein zehnjähriges Kind hat in den USA bereits bis zu 8000 Morde und 100.000 andere Gewalttaten im Fernsehen gesehen. Die Kinderprogramme sind voller Gewaltakte — durchschnittlich 32 pro Sendung! Sie werden verharmlost, weil die erschlagenen oder abgestürzten Akteure, gleich ob es sich um vermenschlichte Bären, Katzen oder Mäuse handelt, ja wieder aufstehen und weitermachen.

In fast jedem Fernsehkrimi kommt es zu rücksichtslosen Verfolgungsjagden im Auto. Der Held rast mit quietschenden Reifen durch die Straßen der Stadt, überrennt Verkaufsbuden, gefährdet Passanten und den übrigen Verkehr, eine Spur der Zerstörung hinterlassend, natürlich nur im Dienste des Guten. Aber der Filmheld wirkt in seiner Rücksichtslosigkeit als Vorbild. In den professionellen Autorennen wird das weiter gepflegt. Die Verantwortlichen für solche Imagepflege sind mit schuld an der Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr, die alljährlich in Europa so viele Tote und Verletzte fordert wie ein Krieg.

65

Wir führen ihn auf unseren Straßen seit einigen Jahrzehnten, und nicht nur gegen Mitmenschen, sondern auch gegen die völlig hilflose Tierwelt. Unsere Straßen sind dank der Unwissenheit und Gefühllosigkeit der Fahrer zu Mordpisten degeneriert, die täglich Tausenden von Tieren — Eichhörnchen, Igeln, Fröschen, Vögeln, Füchsen und anderen — das Leben kosten*.

Im Frustrations-Aggressions-Modell verbinden sich lernpsychologische Vorstellungen mit dem Konzept der Reiz-Reaktions-Psychologie. Die Annahme eines Aggressionstriebes wird abgelehnt. Man geht jedoch von der Beobachtung aus, daß Behinderungen (Frustrationen) von zielstrebigen Handlungen Aggressionen zur Überwindung des Widerstandes auf dem Weg zum Ziel wachrufen. Das ist uns wohl angeboren. Aber erst wiederholte Frustrationen im Laufe der Kindes- und Jugendentwicklung würden eine aggressive Grundhaltung induzieren. Es sei daher ratsam, Kinder möglichst frustrationsfrei aufzuziehen109).

Die Vorschläge für eine repressionsfreie Erziehung waren im Kern vernünftig, da in der Tat Frustrationen Aggressionen wachrufen; aber wie so oft eskalierte das Gutgemeinte, mit dem Ergebnis, daß von den extrem »permissiv« erzogenen Kindern, denen man alles gestattete, viele zu unausstehlich aggressiven Jugendlichen heranwuchsen. Heranwachsende Menschen bedürfen nämlich der Orientierung und der Vermittlung von ihnen Halt bietenden Leitbildern. Sie suchen sogar in aktiver Anfrage nach solchen Orientierungshilfen, unter anderem in »explorativer Aggression« (S. 54), meist durch Provokation, kleinere Regelverstöße wie etwa das Wegnehmen eines Objektes, den Verstoß gegen Spielregeln, durch Aggressionen gegen Spielpartner und dergleichen mehr.

* Fred Gschwendtner vom Verbandsausschuß »Wildtier und Umwelt« kontrollierte an zwei Wochenenden jeweils um Mitternacht und am frühen Morgen in der Umgebung von Landshut 16 km Straße. Er und seine Jäger fanden mehr als 50 Wildtiere tot oder grausam verstümmelt: 2 Rehgeißen, 12 Hasen, 21 Igel, Vögel, zahlreiche Frösche und andere Tiere. Die Suchaktion fand in der Setz- und Brutzeit statt. »Wir werden nie erfahren, wie viele Jungtiere elend zugrunde gingen, weil die Elterntiere Opfer des Straßenverkehrs geworden sind.« Gschwendtner: »Wenn ich hochrechne, welche Verluste an freilebenden Tieren sich jährlich in den Revieren Deutschlands ergeben, dann wird mir übel« {Süddeutsche Zeitung vom 7.7.1993).

66

Wird dagegen nicht protestiert, dann halten die Kinder solche Vorgehensweisen für erlaubt und loten ihre Handlungsgrenzen experimentell weiter aus: Was darf ich noch? Sie zerstören z.B. mutwillig Dinge, und erhalten sie auch darauf keine einschränkende Antwort, dann liegt es im Wesen der explorativen Aggression, daß sie weiter eskaliert. Die explorative Aggression wird auch von Jugendlichen und Erwachsenen eingesetzt, und zwar immer dann, wenn sich Personen in ein neues soziales Beziehungsnetz, etwa beim Betriebswechsel, einfügen müssen. Diese Strategie der Erkundung dient ferner dazu, die Festigkeit einer etablierten Hierarchie zu testen.

Viele Theoretiker, die sich mit dem Aggressionsproblem befassen, vergessen über der pauschalen Verurteilung des Phänomens zu fragen, ob aggressive Verhaltensmuster nicht auch gewisse Funktionen erfüllen. »Attackieren« wir nicht auch Probleme? »Verbeißen« wir uns nicht geradezu in sie? Gelänge es uns, den Menschen alle Aggressionsbereitschaft abzugewöhnen (ein Friedenskämpfer schlug auf einem Kongreß sogar vor, dem Leitungswasser pazifizierende Drogen zuzusetzen!), dann hätten wir lauter Duckmäuser geschaffen. Wäre eine so gezähmte Menschheit, in der niemand mehr gegen Ungerechtigkeit und Diktaturen rebellieren würde, wirklich wünschenswert12)? Die Aggression hat durchaus auch ihre positiven Seiten.

Der Ansicht, daß es sich bei der innerartlichen Aggression stets um ein fehlangepaßtes Verhalten, ja um eine geradezu pathologische Entartung einer ursprünglichen Friednatur des Menschen handle, stellte Konrad Lorenz84 die These entgegen, daß es sich zunächst einmal wohl um eine im Laufe der Stammesgeschichte entwickelte Anpassung handle. Aggressive Verhaltensmuster bewährten sich in der Konkurrenz um begrenzte Ressourcen und den Geschlechtspartner und erfuhren so weitere Differenzierungen. Unter anderem postulierte Lorenz einen uns Menschen angeborenen Aggressionstrieb.

67

In der Tat beobachten wir Schwankungen der aggressiven Handlungsbereitschaft, die nicht von ihnen entsprechenden Schwankungen bestimmter Umweltbedingungen begleitet sind. Innere Faktoren spielen also offensichtlich beim Aufbau einer aggressiven Handlungsbereitschaft eine entscheidende Rolle. Dazu gehören Hormone wie das männliche Sexualhormon, ferner hirnchemische Prozesse, deren Erforschung noch im Gange ist.

Das moderne ethologische Interaktionsmodell geht davon aus, daß sich die innerartliche Aggression bei Tier und Mensch im Dienste einer Vielzahl von eignungsfördernden Funktionen entwickelt hat und dementsprechend durch — von Art zu Art wechselnde — stammesgeschichtliche Anpassungen in definierbaren Bereichen vorprogrammiert ist. Die Programme sind jedoch in ebenfalls definierter Weise offen für adaptive Modifikation durch Lernen.

Bereits sechs bis acht Monate alte Säuglinge reagieren auf ihnen fremde Mitmenschen, die sich ihnen nähern, mit deutlichem »Mißtrauen« (S. 108), das heißt mit den Verhaltensweisen Abwehr und Flucht. Wir kennen diese »Fremdenscheu« von vielen Kulturen, und sie beruht keineswegs auf schlechten Erfahrungen mit Fremden. Offensichtlich reagieren Säuglinge aufgrund von Reifungsprozessen im Wahrnehmungsapparat ab einem bestimmten Zeitpunkt angeborenerweise auf bestimmte Merkmale des Mitmenschen mit Angst.

Vergleichbare Reifungsvorgänge wies der Amerikaner Gene Sackett116) bei Rhesusaffen nach. Er zog Jungtiere nach der Geburt in völliger sozialer Isolation auf. Sie konnten weder andere noch ihr Spiegelbild wahrnehmen. In experimentellen Sitzungen wurden ihnen Diapositive vorgeführt, die auch Artgenossen zeigten. Nach jedem Bild bekamen die Affchen Gelegenheit, sich das Bild selbst durch Hebeldrücken zu projizieren. Dann erschien es für einige Sekunden. Durch weiteres Bedienen des Hebels konnten sich die Äffchen während einer Fünfminutenperiode das Diapositiv wiederholt ansehen.

68

Das lernten sie schnell, und in der Rate der Selbstdarbietungsfrequenz hatte Sackett ein Maß für die Beliebtheit der Diapositive. Es zeigte sich, daß Affenbilder deutlich vor solchen mit Landschaften, Menschen usw. bevorzugt wurden. Ihr Anblick löste auch Annäherung, Kontaktlaute und Spielaufforderungsverhalten aus. Unter den Äffchenbildern war nun eines, das einen drohenden Artgenossen zeigte. Es gehörte zunächst zu den bevorzugten Bildern.

Im Alter von etwa zweieinhalb Monaten kam es allerdings zu einem dramatischen Wandel. Während die anderen Affchenbilder weiterhin Zuwendung bewirkten, löste das Bild des Drohenden deutliche Angstreaktionen aus. Die Äffchen umklammerten sich selbst, wichen vor dem Bild zurück, äußerten Angstlaute, und die Rate der Selbstdarbietung sank rapide ab. Da die Affen bis dahin keinerlei soziale Erfahrungen mit Artgenossen gesammelt hatten, kann dieses Unterscheidungsvermögen nur auf Reifungsprozesse im Wahrnehmungsapparat zurückzuführen sein. Ab einem bestimmten Alter erkennen sie aufgrund ihnen angeborener Auslösemechanismen die Drohsignale ihrer Art.

Beim Menschen sind es die Augen, die wir mit Ambivalenz wahrnehmen. Kurzer Blickkontakt ermuntert zur Kommunikation, vor allem wenn er von Lächeln begleitet wird. Langes Fixieren ohne freundliche Zusatzsignale erleben wir dagegen als bedrohlich. »Drohstarren« finden wir in vielen Kulturen bereits bei Kindern als eine Form aggressiver Auseinandersetzung. Blickkontakt hat auch physiologisch meßbare Folgen. Längeres Fixieren führt wiederum bereits bei Kindern zu einer Erhöhung der Pulsfrequenz. Durch Abbrechen des Blickkontaktes kann man seinen Erregungsspiegel selbst steuern. In der Abwehrsymbolik Übelbannender Artefakte (wie Amulette) spielen Augenflecken eine große Rolle73,33). Experimente des amerikanischen Psychologen Richard Cossl6 haben ergeben, daß Augendarstellungen mit Pupille in paarweiser und horizontaler Anordnung am meisten erregen (gemessen an der Pupillenerweiterung). Bietet man das Augenpaar in Schräglage dar, dann verliert es an Wirksamkeit, und in vertikaler Anordnung wirkt es nicht mehr erregend. Auch in Dreiergruppe gebotene Augenflecken verlieren an Wirksamkeit. Wir reagieren hier deutlich auf die Beziehungsmerkmale Augenpaar-horizontal.

69

Die innerartliche Aggression wird in sehr verschiedenen Funktionszusammenhängen instrumental eingesetzt. Menschen erzwingen sich oft gewaltsam den Zugang zu begrenzten Ressourcen und besetzen zu diesem Zweck insbesondere Land, das sie als ihre Subsistenzbasis (Territorium) verteidigen. Menschen rivalisieren ferner auch durch Kampf um Geschlechtspartner, sie verteidigen ihre Familien, Wettstreiten um Rangpositionen und loten schließlich über Herausforderungen verschiedener Art ihren sozialen Handlungsspielraum aus. Es gibt ferner Formen der erzieherischen Aggression.

Wie im Tierreich können auch wir Menschen eine Auseinandersetzung ritualisiert oder beschädigend austragen. Oft genügt ein Drohen, um die Entscheidung herbeizuführen. Der Verlierer kann durch Verhaltensweisen der Submission aufgeben. Für beides stehen uns Menschen in den mimischen Ausdrucksbewegungen stammesgeschichtlich angepaßte Verhaltensmuster zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es eine reiche kulturelle Ausgestaltung von Ritualen der Auseinandersetzung: vom verbalen Streit bis zu den hochritualisierten Turnierkämpfen.

Beim Menschen müssen wir individualisierte Aggressionen, die zwischen einander bekannten Personen einer Gruppe ausgetragen werden, von Zwischengruppenaggressionen, also Formen kollektiver Aggression, unterscheiden. Werden diese strategisch geplant und mit Waffen ausgetragen, dann sprechen wir von Krieg.

Den aggressiven Verhaltensweisen sind jene der Defensive, Unterwerfung und Flucht, zugeordnet. Sie bilden mit diesen ein funktionell zusammengehöriges System. Man spricht von einem agonalen (agonistischen) System und dementsprechend von einem agonalen Verhalten. Der Begriff ist vom griechischen Wort agon (Wettstreit) abgeleitet. Die Beziehungen sind in der folgenden Übersicht zusammengefaßt:

70

Agonales Verhalten (Feindverhalten)

Kampfsystem Fluchtsystem

1. Verhaltensweisen der Aggression 3. Verhaltensweisen der Unterwerfung

Drohen, Kämpfen (Demutsstellungen submissives Verhalten)2. Verhaltensweisen der Verteidigung 4. Fluchtverhalten

Drohen

Kämpfen

Die Bereitschaft zur Gewalt schafft einen Markt: Fernsehen, Presse und Sport stehen heute zu Diensten, um uns Menschen miterlebend Abreaktionen zu verschaffen. In diesem Sinne könnte man von Ventilsitten sprechen. Aber es werden dabei nicht nur ritterliche soziale Modelle gesetzt, die sogar erzieherisch einen kultivierten Umgang mit unserer Aggression vermitteln können. Das Fernsehen präsentiert, wie schon gesagt, brutale Auseinandersetzungen als Vorbild.

3.2. Natürliche Gegenspieler der Aggression

In den prosozialen (freundlichen) Verhaltensweisen und Motivationen verfügen wir über natürliche Gegenspieler der Aggression, auf deren weiterer Kultivierung unter anderem unsere Hoffnung auf Frieden beruht.

Mit der Ausbildung der individualisierten Brutpflege bei den Landwirbeltieren entwickelte sich die Motivation, Nachwuchs zu betreuen, und bei den Jungen das Bedürfnis, sich betreuen zu lassen, ferner das Instrumentarium betreuender und betreuungsheischender Verhaltensweisen und schließlich die Fähigkeit zu persönlicher Bindung.

71

Mit diesen zunächst im Dienste der Brutpflege entwickelten Anpassungen eröffneten sich der weiteren Evolution des Sozialverhaltens der Wirbeltiere ganz neue Möglichkeiten. Fürsorglichkeit und Liebe standen nun der Selektion gewissermaßen zur weiteren Nutzung zur Verfügung. Und sie wurden in mannigfaltiger Ausgestaltung zur Herstellung und Erhaltung freundlicher Beziehungen zwischen Erwachsenen herangezogen. Vergleicht man zum Beispiel, wie Vögel und Säuger in Paarungsvorspielen umeinander werben, dann erkennt man schnell, daß sie kindliche Appelle und betreuende Verhaltensweisen verbinden, um zueinander zu finden. Eine männliche Seeschwalbe wirbt mit einem Fischchen im Schnabel um sein Weibchen, verhält sich also wie ein Junge fütternder Elternvogel, und das Weibchen bettelt, als wäre es ein Junges. Beispiele dieser Art gibt es in Fülle*. Mit der Entwicklung der individualisierten Brutpflege kam die Freundlichkeit in die Welt. Man darf sie als Sternstunde in der Verhaltensevolution der Wirbeltiere bezeichnen**.

Wenden wir uns dem Menschen zu, dann werden wir finden, daß er sich für den freundlichen Umgang mit anderen ebenfalls der Mutter-Kind-Beziehung entlehnten Verhaltensweisen bedient. Wir umarmen einander bei herzlicher Begrüßung, wir streicheln eine uns nahestehende Person, die traurig ist, und wir küssen einander als Zeichen zärtlicher Zuneigung. Der Kuß ist ein ritualisiertes Füttern. Mütter kußfüttern in vielen Kulturen ihre Kleinen in der Phase des Abstillens mit Beikost, die sie zuvor zerkaut haben.

Die aus der Brutpflege abgeleiteten Verhaltensweisen werden ferner zur Beschwichtigung von Aggressionen eingesetzt. Nähert sich ein rangniederer Wolf einem ranghohen, dann stößt er mit seiner Schnauze wie ein futterbettelnder Welpe gegen den Mundwinkel des ranghohen.

* Weitere von der Brutpflege abgeleitete freundliche Verhaltensweisen sind jene der sozialen Gefieder- und Fellpflege. Befreundete Hunde und Katzen belecken einander zur Begrüßung, und sie bedenken mit diesen fürsorglichen Verhaltensweisen auch ihren menschlichen Partner. Weiteres in Eibl-Eibesfeldt, »Liebe und Haß«23.

** Reptilien kennen weder Zärtlichkeit noch Liebe. Ihr Verhalten basiert auf Dominanz und Submission. Vgl. hierzu Eibl-Eibesfeldt 22,26,29)

72

Ein Hund tut das gleiche, wenn er mit seiner Schnauze kontaktauffordernd unser Knie bestupst. Ein Wolf kann einen Kampf beenden, indem er sich vor dem Stärkeren in Demutsstellung auf den Rücken wirft. Das ist die Stellung, mit der sich ein Welpe der Mutter zur Säuberung darbietet. Dazu harnt er oft ein wenig, was geradezu reflektorisches Sauberlecken auslöst. Was als Kampf begann, kann dann sogar freundlich enden: Der Sieger leckt den Besiegten trocken, dieser wedelt mit dem Schwanz, und was feindselig begann, endet als Spiel.

Persönliche Bekanntheit hemmt ebenfalls Aggressionen. Lachmöven haben bei der Paarbildung zunächst Schwierigkeiten. Beide Geschlechter besitzen nämlich in ihrer schwarzen Gesichtsmaske ein Drohsignal, das sie ständig zur Schau tragen. Hat ein Männchen ein kleines Brutrevier in einer Lachmövenkolonie besetzt, dann ruft es nach einem Weibchen. Landet eines bei ihm, dann werden widerstreitende Verhaltenstendenzen wachgerufen. Einerseits will er das Weibchen umwerben, andererseits löst deren schwarze Gesichtsmaske Aggressionen aus, und oft vertreibt ein Männchen sein Weibchen, kaum daß es bei ihm gelandet ist. Das Weibchen kann die Aggressionen des Männchens allerdings überwinden, indem es sich geduckt und wie ein Junges futterbettelnd nähert. Dann überwiegt der aktivierte Pflegetrieb. Das Männchen würgt Futter hoch und füttert. Beide verfügen in dieser ersten Phase der Paarbildung auch über eine als headflagging bezeichnete Beschwichtigungsgebärde. Nachdem sie sich angeschaut haben, wenden sie einander demonstrativ den Hinterkopf zu und verbergen so die schwarze Gesichtsmaske. Kennen die Tiere einander schließlich individuell, dann bedarf es dieser beschwichtigenden Rituale nicht mehr. Die Vögel können einander dann voll ins Gesicht sehen.

Auch für uns Menschen wirkt persönliches Kennenlernen befriedend.

73

3.3 Die Falle des Dominanzstrebens

Das Leben wird vom Wettstreit getrieben. Konkurrenz formte bis zum heutigen Tag die Organismen. Jede Pflanze kämpft mit anderen um ihren Platz an der Sonne, und tierische Organismen wetteifern um begrenzte Güter. Sie tun dies auch innerhalb einer Gruppe, und der Mensch macht da keine Ausnahme. Selbst innerhalb einer Solidargemeinschaft konkurrieren Menschen um Positionen, die ihnen Vorteile verschaffen. Diese hier skizzenhaft präsentierte Situationsschilderung bedarf allerdings einer Ergänzung. Menschen erobern sich nämlich nicht nur über »Rangkämpfe« Rangpositionen, sie werden vielmehr auch in solche gewählt und genießen dann »Ansehen« auf Grund von Zustimmung. Und dabei zählen weniger kämpferische als vielmehr fürsorgliche Qualitäten. Wir können beim Menschen zweierlei Formen von Dominanz unterscheiden:

1. die auf Gewalt begründete repressive oder agonale Dominanz, bei der andere durch den Einsatz physischer Gewalt oder durch Drohung unterworfen oder eingeschüchtert werden.

2. die auf Zustimmung begründete protektive oder fürsorgliche Dominanz, die auf freundlichen Eigenschaften, wie etwa der Fähigkeit, zu trösten, beizustehen und großzügig zu teilen, basiert. Auf Grund dieser Eigenschaften werden Personen, gewissermaßen in einem Wahlverfahren, in Positionen des Ansehens gehoben.

Um die Besonderheit dieser spezifisch menschlichen Situation zu verdeutlichen, sei ein kurzer Hinweis auf die Verhältnisse bei Tieren eingeschaltet. Bekanntlich wurde das Phänomen der Rangordnung zunächst als »Hackordnung« von dem Psychologen Thorleif Schjelderup-Ebbe118) bei Hühnern entdeckt. Dort kämpfen die Hennen einer Schar untereinander, und über Sieg und Niederlage werden die Rangpositionen ausgehandelt. Sind sie einmal festgelegt, dann beschränken sich die Auseinandersetzungen auf gelegentliches Picken und Drohen.

74

Entscheidend ist, daß in solchen Beziehungen der Kampferfolg über die Rangpositionen entscheidet. Und dieser bleibt bis hinauf zu den meisten nichtmenschlichen Primaten der entscheidende Faktor. Allerdings übernehmen bei Schimpansen die Ranghohen bereits prosoziale Aufgaben. Sie beschützen Rangniedere vor den Übergriffen anderer und sind aktiv bei der Verteidigung der Gruppe. Sie teilen ferner mit anderen Gruppenmitgliedern, wenn sie Beute gemacht haben.

Bei uns Menschen bestehen repressive und fürsorgliche Dominanz nebeneinander, und gelegentlich mischen sie sich auch. Ursprünglich handelt es sich wohl um Handlungsalternativen für verschiedene Situationen. Fremden gegenüber — und das waren ursprünglich Gruppenfremde — sind wir Menschen eher bestrebt, Dominanzpositionen durch den Einsatz aggressiver Verhaltensmuster zu erringen. Nehmen wir Schwächen bei Menschen wahr, die wir nicht persönlich kennen, dann aktiviert dies Verhaltensweisen repressiven Dominanzstrebens.

Von subtiler Einschüchterung bis zum offenen Einsatz von Gewalt gibt es je nach Situation alle Übergänge. Anders der Umgang von Mitgliedern einer Kleingruppe, in der jeder jeden kennt und in der eine Vertrauensbeziehung vorherrscht. In solchen Gesellschaften schätzt man Personen in erster Linie auf Grund ihrer positiv sozialen Eigenschaften ein und zusätzlich natürlich auch nach ihrer fachlichen Kompetenz. Sicher kommt auch ein gewisses aggressives Durchsetzungsvermögen hinzu, aber es sind nicht in erster Linie die Raufbolde, die Ansehen genießen, sondern jene, die sich durch prosoziale Begabung auszeichnen: die den Frieden innerhalb der Gruppe erhalten können, die Feste organisieren, mit anderen teilen, die gute Redner sind und daher vermitteln können, die anderen beistehen und sie trösten. Sie müssen sich natürlich durchsetzen können, wenn die Situation es erfordert, aber ihre Dominanzposition ist die des »Ansehens«. Sie werden auf Grund ihrer Eigenschaften in diese Position gewählt und büßen diese ein, wenn sie ihre soziale und fachliche Kompetenz verlieren. Und da in einer individualisierten Gesellschaft jeder jeden gut kennt, können die Gruppenmitglieder einander gut einschätzen.

75

Blender haben wenig Chancen. Die Rangordnung ist dynamisch. Eine Führungspersönlichkeit sollte gütig und mutig sein. Das dürfte ziemlich allgemein gelten. So heißt es in einem Preislied auf den ersten Präsidenten von Guinea (Afrika) 5a) : »Du wurdest mutig — Du wurdest aufrecht — Du begannst zu strahlen — Du bist Beschützer der Kinder — Und der Unterdrückten ...« Nur furchteinflößend genügt nicht. Eine Person muß liebenswert und ehrfurchtgebietend sein, um als Anführer anerkannt zu werden. Der amerikanische Politologe Roger Masters86a wertete 4356 Pressephotos von Politikern aus, die sich von 1960 bis 1972 in Wahlkampagnen vorgestellt hatten. Gewinner waren nicht jene, die sich ausschließlich dominant präsentierten, sondern jene, die mit dominanter Selbstdarstellung submissive Appelle kombinierten und sich damit gewissermaßen »verbindlich« gaben.

Der Begriff »Ansehen« spiegelt die ausgezeichnete Beobachtergabe unserer sprachschöpferischen Ahnen. Die Gemeinschaft richtet sich nach dem Ranghohen. Bereits bei nichtmenschlichen Primaten kann man den Ranghohen herausfinden, wenn man auszählt, wer in einer Gruppe von den anderen am meisten angesehen wird.

Meine Mitarbeiterin Barbara Hold65) hat die Selbstorganisationsprozesse von Kindergruppen in Kindergärten verschiedenen Erziehungsstils (traditionell, antiautoritär) in Europa und Japan sowie von Kindern bei den G/wi-Buschleuten untersucht. Auch hier gilt das Aufmerksamkeitskriterium. Man kann ranghohe Kinder an der ihnen durch die anderen gewidmeten Aufmerksamkeit auszählen. Und wie im individualisierten Verband der Erwachsenen sind es prosoziale Eigenschaften, die sie auszeichnen: Kinder, die Spiele organisieren können, Streit schlichten, Schwache schützen und die mit anderen teilen, an die richtet man sich mit Fragen, bei ihnen wird Schutz gesucht, ihnen zeigt man Dinge, kurz, nach ihnen orientieren sich die anderen Kinder.

Zu Beginn des Kindergartenjahres und nach den Ferien gibt es eine Phase, in der es gehäuft zu aggressiv ausgetragenen Auseinandersetzungen mit imponierender Selbstdarstellung und Raufereien kommt.

76

Aber das ist in gewisser Weise ein Artefakt. Hier kommen ja Kinder zusammen, die einander zunächst nicht kennen und bei denen es noch keine streitschlichtenden Ranghohen gibt oder zwischen denen es in den Ferien zu einer gewissen Entfremdung kam. — In einer traditionellen Gemeinschaft wächst ein Kind dagegen im Kinderverband heran. Es wird als Kleinkind von Älteren betreut, weiß, bei wem es Trost suchen kann und wer es beschützt, und wächst selbst allmählich in diese Position des Betreuers hinein. Es sammelt reiche soziale Erfahrungen im Umgang mit anderen und erwirbt soziale Kompetenz. Die Kinder kennen einander.

Im Kindergarten müssen jedoch die Kinder zu Beginn des Kindergartenjahres erst miteinander bekannt werden. Die Fremdheit aktiviert zunächst Strategien aggressiven Dominanzstrebens. Die Kinder raufen sich zusammen, lernen aber unter den schlichtenden Eingriffen der Kindergärtnerinnen schließlich, sich zu vertragen. Es bilden sich Freundschaften, und es kommt zur Ausbildung prosozialer Führungsstrukturen. Bis dahin haben viele Kinder morgens deutlich Angst, den Kindergarten zu betreten. Meine Mitarbeiterin Hisako Shibasaka123 zählte die Ängstlichkeit ausdrückenden Konfliktbewegungen aus, die Kinder zeigen, wenn sie am Eingang des Kindergartens abgeliefert werden und den Kindergarten betreten sollen. Das Konfliktverhalten nimmt deutlich ab, sobald das Kind einen Freund im Kindergarten weiß, der es begrüßt.

Das wichtigste Ergebnis all dieser Untersuchungen scheint mir die Einsicht zu sein, daß Rangordnungen in individualisierten Kleingruppen in erster Linie auf prosozialen Eigenschaften basieren, weshalb ich von fürsorglicher Dominanz oder prosozialer Führung spreche. Wir sind in diesem Sinne in der Tat demokratisch veranlagt. In der anonymen Großgesellschaft geraten wir allerdings in Schwierigkeiten, da wir Fremden gegenüber die Neigung verspüren, unsere Ellbogen zu gebrauchen und repressive Dominanzbeziehungen herzustellen. Wir haben darauf bereits hingewiesen, doch wird uns nunmehr die Problematik zwischenmenschlichen Zusammenlebens in der anonymen Großgesellschaft klarer sein.

77

Im Zusammenleben mit Menschen, die wir nicht kennen, neigen wir dazu, Eigeninteressen rücksichtsloser durchzusetzen, und das gefährdet den Zusammenhalt der heutigen Großgesellschaften. Unsere Gesellschaft ist auf dem besten Wege, eine »Kampfgesellschaft« zu werden. Wir lesen in den Zeitungen von »Kämpfen« um die Macht in Bonn, Paris oder London und nicht davon, daß die Kandidaten um die Wählerschaft werben würden. Sie tun es zwar noch unter plakativer Vorstellung ihrer prosozialen Tugenden — Kinderstreicheln und Behindertenheim-Besuche gehören zum Standardrepertoire der Politiker. Man gibt sich aus Kalkül kinderlieb und als Beschützer der Schwachen. Wie ein Bewerber wirklich ist, das kann der Wähler so ohne weiteres gar nicht feststellen, denn er kennt den Kandidaten nicht aus persönlicher Erfahrung.

Umgekehrt ist auch das prosoziale Engagement des Politikers für sein Wahlvolk eher distanziert. Das kann auch gar nicht anders sein in der anonymen Großgesellschaft. Was Wähler und Gewählte verbindet, ist ein Kontrakt auf sachlicher Basis. Dazu kann ein gemeinsames Engagement für die größere Solidargemeinschaft, den Staat, kommen. Aber gerade dieser Faktor der Gemeinsamkeit wird heute eher vernachlässigt. Das Bedürfnis nach Einbindung in eine Gemeinschaft führt dann häufig dazu, daß einer Partei größere Bedeutung zugemessen wird als dem Staat. Ausgeprägt machtorientierte Persönlichkeiten haben in einer solchen Situation Startvorteile. Eine Gemeinschaft läuft damit Gefahr, Herrschaft an Machtmenschen zu delegieren, die sich zuletzt der parlamentarischen Kontrolle entziehen.

78

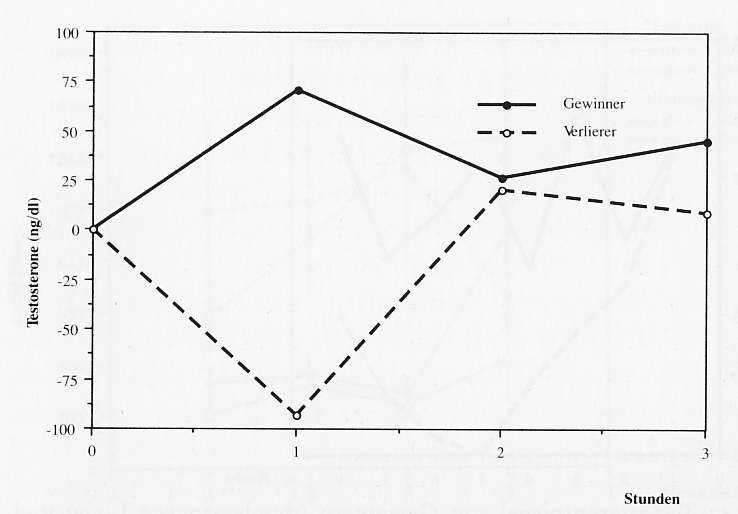

Abb. 4: Veränderung des mittleren Testosteronspiegels bei Tennisspielern (Stunden, bezogen auf das Spielende): Gewinner (N = 4) und Verlierer (N = 4) bei eindeutig gewonnenen Spielen. Bemerkenswert ist das Absinken des Testosteronspiegels bei den Verlierern in der ersten Stunde nach dem Spiel. Bei den Gewinnern kann man einen leichten Anstieg nachweisen. Nach A. Mazur und Th. Lamb (1980)88.

Machtstreben: Folgen der positiven Rückkoppelung

Diese Gefahr besteht insbesondere, weil das Leistungs- und Machtstreben beim Mann durch einen hormonalen Reflex in positiver Rückkoppelung bekräftigt wird. Anders als bei Hunger, Durst oder Sex, die gegen Überreizung und damit Selbstschädigung durch besondere Mechanismen der Sättigung abgesichert sind, gibt es beim Machtstreben keine Sättigung und keine abschaltende Endsituation.

Hat ein Mann Erfolg, dann kommt es zu einem Anstieg seines Bluttestosteronspiegels. Tennisspieler, die ein Match gewinnen, erleben innerhalb der folgenden 24 Stunden einen signifikanten Anstieg ihres Hormonspiegels; verlieren sie aber, dann sinkt dieser dramatisch ab (Abb. 4). Nach dem gleichen Prinzip reagieren Studenten, wenn sie eine Prüfung erfolgreich bestanden haben, und Schachspieler, wenn sie gewinnen (Abb. 5).

79

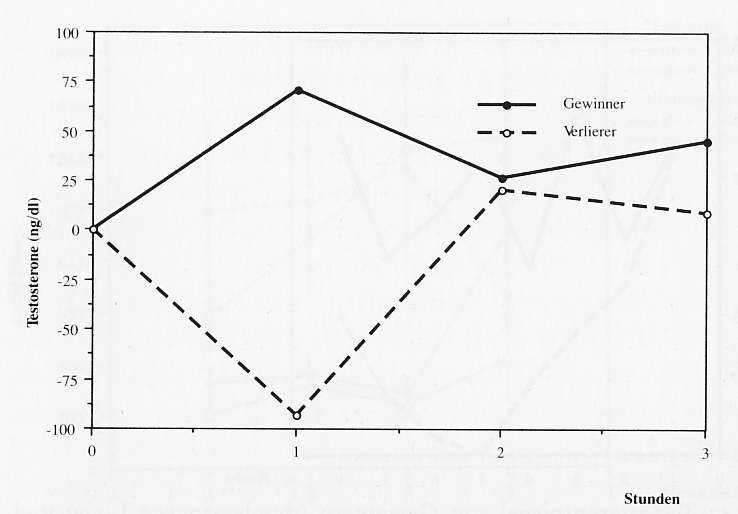

Abb. 5. Testosteronspiegel von Gewinnern (durchgezogene Linie) und Verlierern eines Schach-Städteturniers (unterbrochene Linie). Nach A. Mazur, A. Booth und J. Dabbs (1992)89

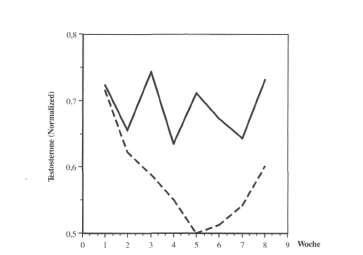

Es dürfte sich dabei um eine stammesgeschichtlich sehr alte Verbindung von Dominanz und männlicher Sexualität handeln*. Bei einer ganzen Reihe von Säugern wird Kampferfolg von einem Ansteigen des männlichen Hormonspiegels im Blut begleitet. Zugleich sinkt der Spiegel des Streßhormons Adrenalin (siehe Abb. 6).

Der Revierinhaber hat hier wie bei vielen anderen Arten einen Heimvorteil und ist in der Regel Sieger. Dieser Hormonreflex bei Erfolg hebt bei uns Menschen das Selbstgefühl des Mannes und stachelt damit in positiver Rückkoppelung zu weiterem Erfolgsstreben an. Solange diese physiologische »Belohnung« funktioniert, die altes Erbe ist, wird sich dieser Mechanismus schwerlich »umerziehen« lassen.

* Bei Reptilien basiert das Repertoire sexueller Verhaltensweisen auf Dominanz (männlich) und Submission (weiblich)29.

80

Abb. 6: Die unterschiedlichen testikulären und adrenalen Hormontiter nach fünftägiger Konfrontation von zwei Meerschweinchen. Die erste Messung erfolgte sofort, die anderen nach 3, 72 und 120 Stunden. (Quelle: B. Wallner 1992)131

In der individualisierten Kleingruppe, in der die Menschen mit einfacher Technologie über die längste Zeit ihrer Geschichte gelebt haben (S. 50), war dies höchst vorteilhaft, und es gab keinen Selektionsdruck, der auf eine Begrenzung hingewirkt hätte, denn der einzelne stand unter wirksamer Kontrolle seiner Gefährten, die ihn gut kannten und mit denen er sich wohl überdies persönlich verbunden fühlte.

Außerdem war das Potential an Macht in einer Gesellschaft mit steinzeitlicher Technologie begrenzt. Die Gefahr, daß es sich in besorgniserregender Weise in einer Person konzentrierte, war nicht gegeben. In der anonymen Großgesellschaft dagegen sind Aufstiegsmöglichkeiten und Machtmittel ungenügend begrenzt — und der Erfolg blendet. Napoleon hat sich quasi zu Tode gesiegt, berauscht von seinen Erfolgen.

81

Aber auch in anderer Weise führt die positive Rückkoppelung des Erfolgs zu Fehlleistungen. Das Ansehen hat für jeden von uns einen hohen Stellenwert. Wir sind daher bedacht, erreichte Positionen zu behalten, ja tunlichst weiter aufzusteigen. Aber in der anonymen Großgesellschaft, die sich durch größere Rücksichtslosigkeit auszeichnet, sind wir in diesem Punkt besonders verletzlich. »Nichts errät ein Mensch so schnell wie die innere Unsicherheit eines anderen und fällt darüber her wie eine Katze über einen krabbelnden Käfer«, beobachtete Robert Musil mit scharfem Auge.

In der anonymen Großgesellschaft sind Personen daher besonders auf der Hut und vermeiden es, in der Öffentlichkeit Schwächen zu zeigen. Sie verbergen ihre wirkliche Gemütsstimmung unter einer Maske, und dieses ständige Auf-der-Hut-Sein kann zu einer so festen Gewohnheit werden, daß Menschen zuletzt unfähig sind, sich in ihrem Familienbereich frei zu geben. Sie legen ihre Maske nicht mehr ab und verhalten sich damit kommunikationsgestört. Um wieder kommunikationsfähig zu werden, bedürfen sie der Hilfe des Therapeuten.

Ein gewisses Mißtrauen kennzeichnet wohl jede zwischenmenschliche Beziehung — natürlich abgestuft nach dem Grad der Vertrautheit. Das spiegelt sich u.a. in der Tatsache, daß Menschen selbst in freundlichen Begegnungssituationen in den Grußritualen Verhaltensweisen aggressiver Selbstdarstellung mit freundlichen Appellen kombinieren. Welche Appelle des Grußverhaltens in den Vordergrund rücken — imponierende Selbstdarstellung, Signale freundlicher Kontaktbereitschaft oder submissiver Beschwichtigung —, das hängt von der sozialen Distanz und dem Grad persönlicher Verbundenheit ab.

Bei jedem Staatsbesuch können wir beobachten, daß der Gastgeber sich militärisch präsentiert — früher schoß man sogar Salut. Aber mit dieser eher aggressiven Selbstdarstellung verbindet der Gastgeber einen freundlichen Appell: Ein kleines Mädchen überreicht dem Gast Blumen. Vergleichbare Rituale kennen wir aus anderen Kulturen. Man demonstriert Stärke, um etwaige Dominanzbestrebungen des Partners von vornherein abzublocken, und zugleich freundliche Kontaktbereitschaft.

82

Da in einer anonymen Gemeinschaft die Bereitschaft, agonale Dominanzbeziehungen herzustellen, so ausgeprägt ist, ist auch die Angst, das Gesicht zu verlieren, besonders groß. Im öffentlichen Leben führt dies dazu, daß Personen in verantwortlicher Stellung Fehler oft nicht rechtzeitig einsehen und damit die Gelegenheit zu rechtzeitiger Fehlerkorrektur versäumen. Personen des öffentlichen Lebens, die sich aus falscher Einschätzung einer Situation verkalkuliert haben und die ihre Fehler eingestehen, müssen in unserer Gesellschaft mit der Häme ihrer Gegner rechnen, die natürlich alles immer schon besser gewußt haben. Dabei kann heute kein Mensch mehr genauere Prognosen über künftige politische oder wirtschaftliche Entwicklungen machen. Die Bereitschaft zur Fehlerkorrektur sollte daher gefördert und nicht durch Spott behindert werden.

Menschen, die im gesellschaftlichen Leben wenig Chancen haben zu reüssieren, bauen sich die erstaunlichsten Ersatzpyramiden,104), um sich an deren Spitze setzen zu können, etwa als »König« der Taubenzüchter oder Bierfilzsammler. Manche versuchen über recht kuriose Extremleistungen in ein Buch der Rekorde zu kommen. Man muß solche Bedürfnisse des Menschen sicher ernst nehmen, aber auch die Gefahren erkennen, die von diesem Streben nach Prestige ausgehen. Es gibt sogar eine eigene Prestigeökonomie. Sie ist harmlos, solange Firmen ein an sich gutes, in der Herstellung nicht übermäßig teures Produkt zu enormen Preisen mit ihrem Firmennamen verkaufen.

Daß das Automobil zu solch einem Statussymbol wurde, hat allerdings seine Schattenseiten, da man weniger das Aussehen als die Leistung des Wagens bezahlt und damit die Pferdestärken zum Prestigekriterium geworden sind. Schnelligkeit und Beschleunigungsvermögen werden dementsprechend in der Werbung angepriesen. Das verführt zu aggressivem Fahren. Hinzu kommt, daß wir einander im Auto anonym gegenübertreten, was unsere aggressive Hemmschwelle herabsetzt. Die meisten Autofahrer kennen dies aus Erfahrung.

83

Wir sind im Auto für uns, von der Umwelt abgeschirmt und damit effektiv individualisiert, bereit, unserer Umwelt aggressiv gegenüberzutreten. Die meisten von uns kennen aus Erfahrung folgende Situation: Ein Auto überholt und schneidet uns. Wir sind wütend. Im letzten Augenblick des Überholens erkennen wir den Übeltäter: Es handelt sich um einen lieben Bekannten — und so schnell wie der Ärger aufbrauste, verfliegt er wieder. Wir schütteln wohl noch den Kopf, aber grinsen schon dabei. Nur sind es meist eben nicht Freunde, denen wir im Auto begegnen, und die aggressive Bereitschaft ist in dieser Situation bei vielen besonders hoch.

Daß dem menschlichen Machtstreben keine Bremsen in Form abschaltender Mechanismen eingebaut sind, ist mit ein Grund, weshalb vom Menschen geschaffene Organisationen oft eine Eigendynamik entwickeln, mittels der sie sich verselbständigen und zum Selbstzweck werden. Menschen, die man mit bestimmten Aufgaben betraut, sind in durchaus positiver Weise bemüht, ihre Aufgabe bestens zu erfüllen, da ihnen damit ja Anerkennung zuteil wird. Sitzt jemand beispielsweise in der Verwaltung, dann wird er sich im Verwalten durch immer neue Verordnungen als »kreativ« auszuweisen versuchen. Zuletzt kann ein segensvolles Ordnungsgerüst zu einem alles lähmenden Korsett degenerieren. Allzu leicht werden mehr Gesetze erlassen als aufgelöst.

Ähnliche Entwicklungen beobachtet man bei Schule oder Militär. Die in solchen Organisationen wirkenden Personen sind natürlich darauf bedacht, ihre Positionen zu erhalten und zu verbessern. Dies führt dazu, daß sich die Organisationen zunehmend über Machtzuwachs verselbständigen, sich der Kontrolle der Allgemeinheit entziehen und zuletzt für sie zur Last, ja Gefahr werden können. In meinem Buch »Der Mensch — das riskierte Wesen« ging ich auf diese systemimmanente Dynamik menschengeschaffener Organisationen näher ein28). Das Prestigedenken der mit bestimmten Aufträgen Betrauten erweist sich auch als Bremse für Reformen. Vor allem gegen Einschränkungen werden sie sich zur Wehr setzen, selbst wenn sie diese als notwendig erkennen. Etatkürzungen z.B. in Ministerien sind mit einem vermeintlichen Prestigeverlust verbunden und stoßen daher auf emotionelle Widerstände.

84

In verschiedenen Veröffentlichungen wies ich bereits darauf hin, daß eine »Mißtrauensgesellschaft« wie die unsere die zwischenmenschlichen Beziehungen und damit jeden von uns belastet und auch das Fortbestehen einer freiheitlichen Demokratie bedroht. Die anonyme Gesellschaft fördert einerseits Rücksichtslosigkeit im Aufbau repressiver Dominanzbeziehungen; zugleich bewirkt die unterschwellig aktivierte Angst der Menschen vor ihren Mitmenschen auch Fluchtreaktionen, die man als Infantilisierung deuten kann.

So wie Kinder in Angst Schutz bei ihren Eltern suchen, so suchen die verunsicherten Menschen Schutz bei Personen, die ihnen Sicherheit versprechen. Das macht sie anfällig für die Versprechungen von Demagogen und anderen Verkündern von Heilslehren oder Patentrezepten — nicht von ungefähr blüht das Sektenunwesen in den westlichen Industrienationen. Andere versuchen aus der Vereinzelung in der anonymen Gesellschaft wieder auszubrechen. Sie finden sich in überschaubaren, kleineren Solidargemeinschaften zusammen, oft sogar indem sie Kampfgemeinschaften bilden. Gemeinsames Kämpfen verbindet bekanntlich. Hooligans, Hells Angels, Rocker und neuerdings Skinheads sind Beispiele für derartige Gruppierungen. Für die Zunahme der kollektiven Gewalt ist die Orientierungslosigkeit eines Teiles der heutigen Jugend mitverantwortlich. Orientierungslosigkeit macht sie anfällig für die Parolen von Volksverführern.

3.4. Wider die Mißtrauensgesellschaft

Rücksichtslosigkeit und Angst sind Kennzeichen der Mißtrauensgesellschaft, in der wir leben. Beide fördern die zwischenmenschliche Aggressivität bis hin zu Ausbrüchen kollektiver Gewalt und gefährden damit den inneren Zusammenhalt des Gemeinwesens.

85/86

In einem als »liberal« mißverstandenen Individualismus kapseln sich Individuen und Kleingruppen voneinander ab, um ohne Rücksicht auf die Interessen der größeren Gemeinschaft ihre Eigeninteressen durchzusetzen. In einer solchen Situation besteht auch die Gefahr, daß eine Staatsführung die Aggressionen der Bürger nach außen gegen einen Feind richtet, um den inneren Zusammenhalt zu festigen. Feindattrappen lassen sich relativ leicht aufbauen. Der innere Unfriede gefährdet letztlich somit auch den äußeren Frieden.

Was kann man dagegen unternehmen? Da es sehr viele Faktoren sind, die für diese Situation verantwortlich sind, gibt es nicht nur ein Rezept zur Befriedung. Die Aggressionen werden in der anonymen Gesellschaft angeheizt durch die Bindungslosigkeit der Menschen, die sozialen Modelle des Fernsehens, durch die Streitkultur, die oft in Unkultur entgleist, durch Orientierungslosigkeit, Existenzängste, eine unwirtliche Umwelt und vieles andere mehr. Dem kann man sowohl durch eine ansprechende Gestaltung der Lebensumwelt als auch erzieherisch entgegenwirken.

So ist die Orientierungslosigkeit, die zur Vereinzelung in der Masse und zu rücksichtsloserem Auftreten führt, unter anderem auch auf die mangelnde Einbindung in Solidargemeinschaften zurückzuführen. Wir vermissen den Halt, den sie uns bieten. Maßnahmen, die eine Identifikation mit der größeren Gemeinschaft fördern, sind daher sinnvoll. Nun sind wir Menschen, wie gesagt, in verschiedene Gemeinschaften eingebettet. Sie sind einander übergeordnet, können aber auch nebeneinander bestehen. Hierarchisch eingebunden sind wir in Familie, Gemeinde (Lokalgruppe), Stammesgemeinschaft*, Kulturnation, Staat und Kulturenfamilie, aufsteigend und im allgemeinen mit zunehmender Verdünnung des emotionellen Engagements.

* Stammesgemeinschaft: oft durch eigenen Dialekt, Besonderheiten der Tracht und des Brauchtums charakterisiert. Oft geographisch abgegrenzt, im Bergland z.B. als Tälergemeinschaft; bisweilen sich als eigene Ethnie von Stammesverwandten abgrenzend.

Kulturnation: in gleicher Bedeutung oft auch Nation, Volk, Ethnie, Kultur. Historisch gewachsene, sozial-kulturelle Gemeinschaft, ausgezeichnet unter anderem durch Gemeinsamkeit der Sprache und durch das Bewußtsein der Verbundenheit.

Staat: politisch-geographische Gemeinschaft, die sich nicht mit der sozial-kulturellen Gemeinschaft der Nation decken muß (Beispiel Schweiz). In den meisten europäischen Nationalstaaten setzt sich die Bevölkerung mehrheitlich aus Vertretern einer Ethnie zusammen, dem sogenannten »Staatsvolk«. (Im englischen Sprachgebrauch wird der Begriff Nation oft weiter gefaßt. So sprechen z.B. die US-Amerikaner von »ihrer Nation«; jeder amerikanische Staatsbürger gehört zu ihr.)

Kulturenfamilie, Kulturgemeinschaft: Verband verwandter Kulturen, dessen Vertreter sich der übergeordneten historisch-kulturell und biologisch-anthropologisch begründeten Gemeinsamkeit bewußt sind; Beispiel: Europäer.

86

Der Begriff Menschheit ist zum Beispiel schon recht abstrakt und schwerer affektiv zu besetzen. Hans Hass56) kennzeichnete die Situation recht treffend: »Kein Mensch ist in der Lage, vier Milliarden ihm unbekannter Menschen zu lieben. Dagegen haben wir sehr wohl Grund zu einer kameradschaftlichen Gesinnung, denn sozusagen alles, was unser Menschsein ausmacht, verdanken wir einer anonymen Vielfalt anderer Menschen, die vor uns lebten und deren Leistungsergebnisse uns gleichsam als Geschenk Übermacht sind.«

Über diese Gemeinschaften hinaus sind wir Menschen häufig noch in spezielle Interessengruppen wie Vereine, Parteien oder Religionsgemeinschaften eingebunden. Diese Einbindungen wirken abgrenzend, vermitteln dem einzelnen zugleich aber Identität und damit Sicherheit. Wegen der abgrenzenden Wirkung, die auf der Ebene der Nationen insbesondere in den beiden Weltkriegen, aber gegenwärtig auch in Jugoslawien zur Selbstzerfleischung in »Bruderkriegen« führte, meinten manche den Frieden zu fördern, wenn man die Identifikationsebene der Nation zugunsten eines übergeordneten Verfassungspatriotismus aufgeben würde. Aber die geschichtlich gewachsene, durch Sprache und Brauchtum ausgezeichnete sozial-kulturelle Gemeinschaft ist eine Gegebenheit, die sich nicht ohne weiteres aus der Welt schaffen läßt.

87

Traditionelle Kulturen bekämpften einander auf Lokalgruppenebene, ebenso wie auf der Ebene der Tälergemeinschaften und schließlich der Stämme. Viele, so auch wir, haben diese Phasen der Geschichte überwunden und sich zu größeren Gemeinschaften, in denen Friedenspflicht herrscht, zusammengefunden, ohne deshalb ihre besonderen Bindungen an Familie, Lokalgruppe, Stamm oder Tälergemeinschaft aufzugeben. Es ist nicht einzusehen, warum vergleichbare Entwicklungen für Nationen nicht möglich sein sollten. Das Bekenntnis zur je eigenen Nation muß nämlich nicht aggressiv gegen andere absetzen. In Westeuropa hat sich bereits eine Gemeinschaft von Nationen gebildet auf der Basis von Vereinbarungen, die die Furcht vor repressiver Dominanz durch den Nachbarn beseitigen sollen.

Sicherheit ist eine wichtige Voraussetzung für den inneren und äußeren Frieden. Nur wer sich sicher fühlt, kann auch freundlich auftreten. Wer Angst hat, zuckt leicht vor dem anderen zurück. Er zeigt die schon diskutierten Meide- und Abwehrreaktionen. Wichtig ist, daß man das Selbstgefühl abstützende Wir-Gefühl von der Basis her über Familie, Kleingruppe, Stamm und Nation wachsen läßt, denn es ist das familiale Ethos — wie noch einmal betont sei —, das uns emotionell einbindet.

Den Nationalismus bekämpft man nicht, indem man das Bekenntnis zur eigenen Nation abwertet, sondern nach meinem Dafürhalten am besten durch Erziehung zu einem kritischen Patriotismus, einer kritischen Liebe zum eigenen Land (S. 161).

Heimat

Der Mensch benötigt neben der Einbindung in eine größere Gemeinschaft auch die affektive Bindung an einen Ort und eine Landschaft — kurz, er will beheimatet sein. Da oft mißbraucht, ist der Begriff Heimat heute fast ein Negativbegriff geworden. Er sollte es nicht sein, denn es handelt sich um eine durchaus positive Bindung an Menschen und Lokalitäten, die uns Sicherheit gibt, welche wiederum Voraussetzung für freundliches Auftreten ist.

88

Angst löst eher Meidung und Abwehr aus*. In einer uns vertrauten Umgebung finden wir uns zurecht; im Laufe der Kindheit und Jugend erwerben wir eine Orientiertheit, die uns vor Gefahren schützt. Wir wissen, wo wir Schutz finden, wo Gefahren drohen, wo Wasser oder Nahrung zu finden ist und vieles andere mehr. Es ist mit einem Risiko verbunden, eine solche vertraute Umgebung zu verlassen. Die affektiv besetzte Bindung an die Umgebung, in der wir aufwuchsen, hält uns in gewisser Weise fest. Es scheint sich um fast prägungsähnliche Fixierungen zu handeln, die zu einer Verwurzelung führen.

Die prägbare Phase dürfte in die Kindheit fallen, und Menschen, die in dieser Zeit allzuviele Ortswechsel erlebt haben, fehlt häufig diese Bindung. Die Wanderjahre sollten daher die der Jugend sein, und mit der beruflichen Niederlassung und eventuellen Familiengründung sollten sie nach Möglichkeit enden. Das wird sicher nicht immer möglich sein. Aber man muß die Gefahren der Entwurzelung vor allem für den heranwachsenden Menschen in seiner prägsamen Phase erkennen. Der moderne Wirtschaftsliberalismus fordert »Mobilität«, doch sollte daraus keine Wanderideologie werden, denn ein Zuviel an Mobilität gefährdet die Bindungen an den Familien- und Freundeskreis und an die Heimat. Wer heimatlich verwurzelt ist, erlebt bei einem längeren Ortswechsel »Heimweh«, und zwar nicht nur in unserer Kultur.

Vor einigen Jahren nahmen wir bei den Bewohnern der Trobriand-Inseln ein Lied auf, das Jugendliche sangen, die, fern von ihrer Heimatinsel, in Neuguinea zur Schule gingen. Der Text belegt die affektive Bindung an ihre Heimat.

* Der Mensch ist von allen Lebewesen sicherlich auch eines der angstbelastetsten, da er um die Gefahren, die ihn bedrohen, weiß und da er sich auch Sorgen über die Zukunft macht. Das Tier erlebt wohl nur die unmittelbare, konkrete Bedrohung als Gefahr. Vgl. hierzu I. Eibl-Eibesfeldt und Christa Sütterlin: »Im Banne der Angst. Zur Natur- und Kunstgeschichte menschlicher Abwehrsymbolik«33.

89

Er lautet: »Ich schaute hinauf zu den Bergen/ ich schaute hinunter und sah/ verschwommen mein Dorf, mein Geist war schwer/ schade um die Kameraden/ schade um meine Freunde/ in der Ferne. So lange sind wir zwei schon hier/ ihre Gesichter sind vergessen/ Schulbildung ist sehr gut/ sehr gut für unser Dorf/ aber der Preis dafür ist sehr hoch.«5)

Im April 1993 berichtete das Zeit-Magazin über die Ergebnisse einer Befragung von 140 Jugendlichen in Deutschland im Alter von 18-24 Jahren zum Thema »Heimat«.

Der 19jährige Frank, der sein ganzes Leben auf dem väterlichen Hof im kleinen Dorf Nauden verbracht hat, meinte: »Heimat? Wenn ich nach Hause komme, dann ist da so ein Geruch nach Heu und warmer Milch, nach Obstbäumen und nach Holz, so ganz natürlich eben.« Und weiter: »Nauden, das ist meine Heimat, die Gemeinde, die Familie. Deutschland, das ist das Drumherum.« Semra, die in München geborene Türkin, meinte zum gleichen Thema in bestem Bayerisch: »Mei, Istanbul ist meine Heimat, weil da alle meine Verwandten in der Nähe sind. Familie ist in der Türkei viel wichtiger als in Deutschland. Meine Cousinen sind gleichzeitig Schwestern und Freundinnen für mich.«

Zwei Faktoren des Heimatlichen werden in diesen beiden Aussagen vorgestellt: die Bindung an eine Landschaft, die als geruchlich und visuell geschildert wird, und die Einbindung in ein gewachsenes soziales Beziehungsnetz. Für Frank fällt beides zusammen, er kann sich daher mit seinem Dorf als seiner Heimat identifizieren. Semra ist in Bayern aufgewachsen, aber das gewachsene soziale Beziehungsnetz befindet sich für sie in der Türkei, und da sie dieses als wichtiger einschätzt, fühlt sie sich dort beheimatet.

Die Untersuchung des Zeit-Magazins berichtet von einer positiv gefühlsbesetzten Beziehung der meisten jungen Deutschen zu ihrer engeren Heimat. Zu Deutschland allerdings, dem Vaterland, hatten nur wenige eine positiv affektive Bindung. Das mögen diejenigen gut finden, die das als Zeichen einer Immunisierung gegen aggressiven Nationalismus interpretieren.

90

Uns scheint, wie gesagt, eine kritische Liebe zum eigenen Land die bessere Absicherung zu sein. Ein solches Bekenntnis zum eigenen Land ist kein Bekenntnis gegen andere. Nationalistisch reagieren die meisten Menschen erst dann, wenn man ihnen die Nation ausreden will und sie für ihr Bekenntnis zum eigenen Land als »Nationalisten« diffamiert.

Wolfgang Schäuble sprach sich kürzlich für ein Bekenntnis zur Nation aus. Gunter Hofmann64) mokierte sich darüber in der Zeit: »Für Wolf gang Schäuble werden Staat und Nation immer mehr eins — <Schicksalsgemeinschaft>.« Schäubles Hinweis auf »gemeinsame Werte« und die nationale Zusammengehörigkeit bezeichnete Hofmann abwertend als »Worthülsen«. Diskussionen auf diesem Niveau führen zur Polarisierung und dienen damit nicht dem inneren Frieden.

Es ist sicher gut, überkommene Werte von Generation zu Generation zur Diskussion zu stellen. Das ist seit den Griechen gute europäische Tradition, und das hat uns vor fundamentalistischer Einengung und Erstarrung bewahrt. Es wurde auch immer Neues an die Stelle des Alten gesetzt, aber in ausgewogenen Schritten, so daß kaum jemals ein Traditionsabriß eintrat. Da das Neue immer auch Risiken birgt — es muß sich ja erst bewähren —, ist die Verwurzelung im Überkommenen wichtig. Es ist auch unwahrscheinlich, daß von einer Generation auf die andere der gesamte Schatz des kulturellen Erfahrungswissens seine überlebensfördernde Angepaßtheit einbüßte*. Im obengenannten speziellen Fall sehe ich die Gefahr eines Überschießens gutgemeinter, gegen den überheblichen Nationalismus der jüngsten Vergangenheit gerichteter Intentionen. Dies um so mehr, als heute in breiter Front gegen traditionelle Werte angegangen wird.

* Konrad Lorenz wies auf die Gefahr des Traditionsabrisses wiederholt hin in seinem Buch »Die Rückseite des Spiegels«85)

91

Vom Wert des Schönen

Auf einen Wert möchte ich hier besonders hinweisen, da er für die Harmonisierung des Zusammenlebens in der anonymen Großgesellschaft wichtig ist. Es handelt sich um den Wert des Schönen. Er ist, wie ich meine, gegenwärtig besonderen Angriffen ausgesetzt. Das Schöne erfreut, und Menschen froh zu stimmen ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Mißtrauensgesellschaft. »Schön« hängt sprachlich zusammen mit »Schauen«. Beim Anschauen des Schönen gerät der Mensch in eine freundliche, besinnliche Stimmung.

Der bekannte Wiener Maler Arik Brauer8 schrieb dazu: »Die Freude am Schönen ist keine Modeerscheinung, sondern ein Teil des menschlichen Wesens mit tiefen Wurzeln und konkreten Ursachen. Farben erinnern an Früchte und Blumen, an Sommer und Leben, an lauter angenehme Dinge. Plastisch wirkende Rundungen, rhythmische Wiegungen, gespannte Bögen, Überschneidungen erinnern etwa an erotische Formen und Vorgänge. Spitzen, Zacken, unerwartete Kompositionen, starke Farbkontraste gemahnen an aufregende, die Langeweile überwindende Ereignisse. Angenehm ist also schön. Was dem Körper und dem Geist angenehm ist, ist dem Auge schön.«

Schönheit ist lebensbejahend, Schönheit erfreut, ja man kann sich an ihr »berauschen«. Das Häßliche dagegen aktiviert Ablehnung, Abwehr, also agonistische Verhaltensmuster der Meidung und des Protestes; es irritiert und wird als hassenswert wahrgenommen (was übrigens im Wort »häßlich« auch sprachlich zurr^ Ausdruck kommt).

Rudolf Wächter, der »Bildhauer mit der Motorsäge«, wie ihn die Süddeutsche Zeitung3) charakterisiert hat, übernahm vor einigen Jahren die künstlerische Gestaltung eines kleinen Platzes an der Tegernseer Landstraße in München. Er löste die Aufgabe, indem er als zentrales Element seines Ensembles einen sechseinhalb Meter hohen, zwei Meter dicken Baumstamm schräg in den Boden der Platzanlage rammte (Abb. 7 a und b).

92

Abb. 7a und b: Zwei Ansichten der von Rudolf Wächter vorgenommenen Platzgestaltung. Tote Strukturen herrschen vor. Im Sommer werden sie durch ein Rinnsal mäßig belebt. Der Künstler meinte mit erhobenem Zeigefinger Aha-Erlebnisse vermitteln zu müssen. Ein Platz soll jedoch die Menschen zum Verweilen einladen, sie entspannen und kontaktbereit-freundlich einstimmen. Dieser Aufgabe wird die provokante und nüchterne Gestaltung nicht gerecht. (Photos: I. Eibl-Eibesfeldt)

93

Die Säule soll nach seinen Aussagen die Autorität repräsentieren, »das alte, patriarchalische Denken«, die Konzentration auf die starke, stabile Mitte. Allerdings ist sie durch die Schräglage etwas aus dem Gleichgewicht gebracht, und das soll die Betrachter beunruhigen. Nach dem SZ-Bericht erhofft sich Wächter davon die »kathartische Erkenntnis« im Betrachter, daß er ein selbständiges Wesen sei und sich nicht auf die Autoritäten verlassen solle. Wächter meint, es handle sich vielleicht um seine beste Arbeit, denn sie habe die Menschen erreicht.

Die Anwohner sehen es anders. Die meisten sind verärgert. Sie können die Gedanken Wächters nicht nachvollziehen, für sie ist der Platz verschandelt. Wächter erkennt auch, daß die Leute irritiert sind: »Die Menschen werden unruhig auf diesem Platz, es ist ihnen ja praktisch das genommen worden, was sie sich erwartet haben — eine Mariensäule oder einen Dorfbrunnen.« Wächter wollte sie verstören.

Der Künstler übersah, daß Plätze gerade in einer vom Mißtrauen belasteten anonymen Gemeinschaft eine wichtige sozialintegrative Funktion erfüllen sollen, zu der meines Erachtens Künstler entscheidend beitragen können. Menschen sollen hier verweilen, entspannt und freundlich gestimmt den Kontakt zu anderen finden können. Blumen, ein Brunnen, eine Statue, lauschige Plätzchen mit Bänken, eine ästhetisch ansprechende, einladende Umgebung führen Menschen zueinander, und diese prosoziale Wirkung ist gerade für das Leben in der anonymen Gesellschaft, für ihre Pazifizierung und damit Humanisierung von größter Bedeutung.

In Kassel ließen die Stadtoberen auf dem Königsplatz eine überdimensionierte Plattform mit Freitreppe errichten. Als die Bürger gegen das plumpige Gebilde protestierten, ließ es der Oberbürgermeister Wolfram Bauer zum Kunstwerk erklären. Die kultureifrigen Stadtoberen wollten mit dem 1,1 Millionen Mark teuren Gebilde sicher Offenheit für die moderne Kunst demonstrieren. Aber sie demonstrierten mangelndes Verständnis für die Aufgaben eines Platzes und die Bedürfnisse der Bürger ihrer Stadt*.

* Das trug laut Spiegel dazu bei, daß sie die Wahl verloren: »Die haben uns einfach satt« (Der Spiegel 11/1993, S. 33-37). Der Stimmenanteil der Sozialdemokraten fiel von 50,5 % (1989) auf 29,8 % (1993).

94

An diese wird nicht gedacht. Die Scheußlichkeiten eines Hermann Nitsch wandern von Ausstellung zu Ausstellung. In Bregenz schmückten seine Blutbilder bei den Festspielen des Jahres 1992 das Foyer des Theaters. Präsentationen dieser Art sind Zeichen der Verrohung des Geschmacks, und sie tragen wohl auch zur Brutalisierung unseres Alltagslebens bei.

Der Städteplanung, dem Wohnbau und der Gestaltung der Wohnumgebung kommt im Dienste der humanen Stadtgemeinschaft eine außerordentlich große Bedeutung zu. Menschen wollen in eine überschaubare Kleingruppe eingebunden sein. Die einen brauchen Nachbarschaft, die anderen wollen sich in einem Verein zusammenfinden können. Dem muß man entgegenkommen, wenn man zufriedene und friedliche Mitmenschen will. Die ästhetische Stadtgestaltung spielt dabei eine wichtige integrative Rolle. Das gilt auch im Hinblick auf die identifikatorische Einbindung in die lokale Gemeinschaft — die Heimat im engeren Sinne. Um uns mit einer Stadt identifizieren zu können, sollte sie unverwechselbar, einmalig sein. Sie sollte Prachtbauten von hohem künstlerischem Wert besitzen, denn über diese Leistungen stellen wir uns als Kollektiv dar. Es ist unser Steffi, auf den wir Wiener stolz sind, und unser Belvedere, so wie die Pariser auf ihren Louvre oder die Londoner auf ihren Big Ben — wie irrational das auch immer klingen mag.

Beim Wohnungs- und Städtebau der Nachkriegszeit gingen die Architekten davon aus, daß der Mensch sich wohl an die von ihnen konstruierte Umwelt anpassen würde — gemäß dem Dogma der Milieutheorie. Sie bauten autogerecht und vergaßen den Menschen. Daß Straßen und Plätze auch der sozialen Kommunikation dienen, übersahen sie ebenso wie die Tatsache, daß Kinder im Freien spielen wollen.

95

Sie übernahmen das Corbusiersche Konzept der »Wohnmaschine«, und die Städte wurden unwirtlich, ja menschenfeindlich. Ihre Bewohner fühlten sich in den Wohnungen von anderen isoliert. Sie klagten über die Einsamkeit in der Masse, die sie irritierte. Sie hatten zwar Privatheit, vermißten aber das Eingebettetsein in eine kleinere Gemeinde. Auch vermißten sie Naturnähe, und diese ist offenbar kein eingebildeter Wert oder eine Spinnerei romantischer Seelen. Es handelt sich um ein Grundbedürfnis des Menschen, resultierend aus seiner stammesgeschichtlichen Prägung auf Umweltmerkmale, die den für uns optimalen Lebensraum anzeigen. Das erklärt unter anderem unsere Vorliebe für Pflanzen (S. 57). Straßen und Plätze sollten vom Verkehr entlastet werden. Autos sollten in Garagen, wenn möglich unter der Straße, geparkt werden und so Straßen und Plätze ihrer ursprünglichen Funktion der zwischenmenschlichen Kommunikation zugeführt werden. Begrünung sollte zum Verweilen einladen, und Plätze sollten über solche Verweilzonen zu Bühnen der Begegnung werden, an denen Menschen zusammenfinden, ohne dazu gedrängt zu sein.

Mit dem vom Wiener Bürgermeister Helmut Zilk initiierten Programm »Vollwertiges Wohnen« und mit der Gründung des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Stadtethologie leistet Wien einen entscheidenden Beitrag zur Humanisierung der Stadt, der, wie das soziale Wohnbauprogramm nach dem Ersten Weltkrieg, für andere Städte wegweisend sein könnte.

96/97

Zusammenfassung

Als aggressiv gelten Verhaltensweisen, durch die Menschen und Tiere gegen den Widerstand anderer ihre Interessen durchzusetzen und damit repressive Dominanz zu erstreben suchen. Aggression gegen Artgenossen (innerartliche Aggression) manifestiert sich in verschiedenen Erscheinungsformen: vom Einsatz physischer Gewalt bis zur ritualisierten Auseinandersetzung durch Drohen, ritualisiertes Kämpfen und beim Menschen schließlich auch den verbalisierten Streit. Instrumental wird aggressives Verhalten eingesetzt, um Hindernisse auf dem Weg zu einem Ziel zu beseitigen. Im übertragenen Sinne »verbeißen« wir uns auch in Aufgaben und »attackieren« Probleme. In solchen Zusammenhängen erfüllt die Aggression durchaus positiv zu bewertende Funktionen. Zu ihren wichtigsten Erscheinungsformen gehört beim Menschen die territoriale Aggression (Revierverteidigung, Abgrenzung, Eroberung), der Wettkampf um Dominanzpositionen, die explorative Aggression und die normerhaltende Aggression.

Mit dem Krieg entwickelte der Mensch kulturell eine Form der Zwischengruppenaggression, die primär auf Vertreibung und Destruktion des Gegners abzielt und die erst in geschichtlicher Zeit durch Konventionen schrittweise entschärft wird. Der Krieg bedient sich der uns angeborenen Motivationen fami-lialer Gruppenverteidigung. Soziale Tötungshemmungen (Mitleid) werden durch Indoktrination kulturell ausgeschaltet. Man erklärt den Gegner zum Nichtmenschen und verschiebt damit die Auseinandersetzung auf ein zwischenartliches Niveau. Der Einsatz schneller und auf größere Entfernung tötender Waffen erlaubt es ferner, auch emotionell »distanziert« zu töten, und nimmt den Gegnern die Möglichkeit, sich durch Demutsverhalten zu unterwerfen.

In der Individualentwicklung aggressiven Verhaltens spielen das Lernen am Vorbild sowie Lernen über den Erfolg der Eigentätigkeit eine große Rolle. Der Mensch ist jedoch auch durch stammesgeschichtliche Anpassungen zu aggressivem Handeln programmiert. Unter anderem bekräftigt ein hormonaler Reflex (Testosteronausschüttung) den Erfolg beim Manne, das Erreichen von Dominanzpositionen sowohl im physischen als auch im geistigen Kampf. Diese positive Rückkoppelung führt dazu, daß das repressive Dominanzstreben mit dem Erfolg zum Eskalieren neigt und damit in der anonymen Großgesellschaft gefährlich werden kann.

Der Aggression stehen als natürliche Gegenspieler unsere prosozial-affiliativen Verhaltensdispositionen gegenüber, die mit der individualisierten Brutpflege in die Welt kamen. Das auf repressiver Dominanz und Unterwerfung basierende Sozialverhalten der Reptilienstufe wurde damit zwar nicht abgelöst, aber doch entscheidend vom Affiliativen überlagert, so daß Freundlichkeit, Sympathie und Liebe die weitere, auch kulturelle Entwicklung des Menschen mitbestimmen. Diese Verhaltensdispositionen liegen unserer Fähigkeit, in Gruppen zu leben, zugrunde. Innerhalb der quasi-familialen Wir-Gruppen, die auf der Basis persönlicher Bekanntschaft verbunden sind, entwickeln sich fürsorgliche Dominanzbeziehungen.

Fremden gegenüber strebt der Mensch nach repressiver Dominanz. Diese ursprünglich gegen Gruppenfremde gemünzte Verhaltenstendenz erschwert das Zusammenleben in der anonymen Großgesellschaft, in der Menschen dazu neigen, Schwächen ihrer Mitmenschen zur Herstellung repressiver Dominanzbeziehungen auszunützen. Aus diesem Grund sind die Menschen in der anonymen Großgesellschaft voreinander auf der Hut.

Natürlich sollte sich niemand auf biologische Aussagen berufen, um seine persönlichen Neigungen zur Gewaltausübung zu rechtfertigen oder zu entschuldigen.

Man kann die modernen Millionengesellschaften als »Mißtrauensgesellschaften« charakterisieren. Die Angst des Menschen vor dem Mitmenschen belastet die zwischenmenschlichen Beziehungen, weckt Aggressionen und gefährdet die freiheitliche Demokratie. Dieser Angst kann man durch städtebauliche Maßnahmen entgegenwirken, die es Menschen gestatten, einander zu begegnen, miteinander bekannt zu werden und so kleine, individualisierte Gemeinschaften zu bilden. Das vermittelt Vertrauen und Sicherheit. Für die freundliche Einstimmung, Entspannung und heimatliche Einbindung spielt auch die ästhetische Gestaltung der Wohnumgebung eine große Rolle.

Schließlich sollte man nicht vergessen, daß es zur Identifikation mit der größeren Solidargemeinschaft des Staates auch einer entsprechenden Erziehung bedarf.

98-99

#