|

|

Gezeitenkraftwerk. 26.11.1966: Das erste Gezeitenkraftwerk der Erde wird eingeweiht. Es nutzt den Gezeitenunterschied in der Rance-Mündung zwischen St. Malo und Dinard in der Bretagne, der hier mit 13 Meter am höchsten in ganz Europa ist. |

10. <Seid fruchtbar und mehret euch>

117-128

Neben Skispringen ist Wellenreiten wohl der Sport, der den größten persönlichen Mut erfordert. Man muß diesen Sport einmal an den Küsten seines Ursprungslandes gesehen haben, um seine Faszination zu begreifen. Früher habe ich mich oft darüber gewundert, weshalb Wellenreiten mit einem «Surfboard», das in Kalifornien, in Hawaii und Australien so beliebt ist, an den deutschen Küsten kaum ausgeübt wird.

Als ich dann Anfang der fünfziger Jahre nach Kalifornien umsiedelte und diesen Sport zum erstenmal an Ort und Stelle beobachten konnte, ging mir auch sofort auf, weshalb die Ost- und die Nordsee sich dafür nicht eignen. Die Brandung hat einfach nicht die für diesen Sport erforderliche Höhe und Regelmäßigkeit. Es liegt an der Größe der Wogen, die nur ein Weltmeer mit einer Ausdehnung von Tausenden ungestörter Kilometer von Wasser erzeugen kann.

Es ist typisch für die pazifische Brandung, daß die Wellen im Abstand oft bis zu einer Minute und einer Entfernung von bis zu einem halben Kilometer aufeinanderfolgen. Diese türmen sich dann freilich bis zu sechs oder acht Meter hoch auf und laufen mit einer solchen Regelmäßigkeit auf den Strand, daß eine einzelne Woge sich längs einer Strecke von einem Kilometer oder mehr am Strand fast gleichzeitig bricht. Für die Erzeugung einer solchen Brandung sind die Nordsee und mehr noch die Ostsee viel zu klein.

Als ich einmal in etwas nachdenklicher Stimmung am Strand von Santa Monica in Südkalifornien lag und die Brandung beobachtete, fiel mir eine treffende Parabel ein. Die Kulturgeschichte der Menschheit gleicht in erstaunlicher Weise der Lebensgeschichte einer großen Welle im offenen Ozean.

Wenn man nämlich die Brandung des Weltmeeres beobachtet, so möchte man glauben, daß die Wellen, die sich am Strand brechen, vielleicht knapp ein paar 100 Meter vor der Küste entstehen. Das ist jedoch keineswegs der Fall. Jede Welle, die sich am Strand eines unserer großen Ozeane bricht, hat eine lange Geschichte. Bis zu 24 Stunden lang ist eine solche Welle unterwegs. Von Minute zu Minute, ja sogar von Stunde zu Stunde bleibt sie im wesentlichen immer gleich, und dieser Rhythmus läßt sich mit den mehr als 1000 Generationen der Menschheit vergleichen, mit denen wir das bisherige Alter der Kulturgeschichte wohl messen müssen.

Etwa 1000 Generationen Kulturgeschichte liegen schon hinter uns, wenn wir den Beginn der Kultur bei jenen Höhlenmenschen suchen, die zuerst einen Stein als Werkzeug in die Hand nahmen und sich mit einer primitiven Sprache miteinander verständigten. Nicht sehr viel hat sich während dieser mehr als Tausenden von Generationen geändert, genauso wie die Welle in der Dünung des Weltmeeres fortschreitet. Gelegentlich türmt sie sich ein wenig auf und bricht sich vielleicht auch einmal in ihrer Spitze. Kommt ein neuer Sturm, so bildet sich vielleicht auch eine Schaumkrone oder Gischt. Aber schon nach wenigen Schwingungen hat die Welle wieder in ihre alte Form zurückgefunden, und mit einem völlig vorausschaubaren Rhythmus wandert sie weiter fort, von Schwingung zu Schwingung und von Generation zu Generation.

Dann, nach stundenlanger Reise, nähert sich die Woge dem Land. Die walzenförmige, rhythmische Drehung der Welle faßt plötzlich Grund an, da die Meerestiefe nun nur noch 20 Meter beträgt. Langsam, aber unaufhaltsam beginnt die kilometerlange Woge sich ein wenig aufzutürmen, da die Reibung am Boden ihren Fortschritt immer mehr hemmt; ihr Kamm wird etwas steiler und spitzer, und wenn man ganz tief am Strand sitzt, kann man in das Wasser wie in eine Wand aus grünem Glas hineinschauen. Mehr und mehr verliert nun die Welle an Tiefgang, da das Wasser immer flacher wird.

Dann schließlich stolpert die Welle. Hunderttausende von Tonnen Wasser haben plötzlich nur leere Luft vor sich; in einem gewaltigen Kreisbogen stürzen sie nach vorn, und der Donner der brechenden Welle ist kilometerweit zu hören. Die gesamte aufgestaute Energie der Welle entlädt sich binnen weniger Sekunden, und über eine Fläche von 100, 200 Meter Breite schießt turbulentes Wasser den Strand hinauf, zischend, bedeckt mit Milliarden von weißen Luftblasen. Nach 24 Stunden gleichförmigen Ablaufs in der Dünung des Weltmeeres hat sich innerhalb von knapp einer Minute ein dramatisches Finale aufgebaut, das dann in etwa 20 Sekunden tosend zu Ende ging.

118

Nach nun fast 1000 Generationen Kulturgeschichte der Menschheit werden wir heute, in der 999. Generation, von der Spitze des grünen Wasserberges langsam hochgetragen, der Kamm brodelt bereits, und wir können voraussehen, daß spätestens in der nächsten Generation die Welle sich brechen wird. Sie wird die Menschheit mitreißen in einer gewaltigen Explosion, endend in einem völlig unberechenbaren turbulenten Kraftfeld von unvorstellbaren chaotischen Gewalten.

Immer wieder haben Historiker behauptet, daß die Geschichte sich letzten Endes wiederhole; andererseits hat noch jeder nachdenkliche Mensch schon seit Tausenden von Jahren in seiner eigenen Ära eine Zeitenwende erblickt. In Wirklichkeit war es nur eine Phase der Dünung, und dann ging es wieder Jahrhunderte, ja Jahrtausende im alten Rhythmus weiter. Die naturwissenschaftlich-industrielle Revolution jedoch, die Mitte des vorigen Jahrhunderts begann, ist wirklich etwas völlig Neues. Das kann man ja auch an der berühmtesten Entwicklungskurve in der Menschheitsgeschichte ablesen: an der Weltbevölkerung als Funktion der Zeit, die wir schon in einem der vorangegangenen Kapitel beschrieben haben.

Wer schon einmal auf einem Surfboard auf die nächste geeignete Welle gewartet hat, um mit ihr Hunderte von Metern weit auf den Strand loszuschießen, kann abschätzen, wie treffend dieser Vergleich ist. Den meisten von uns ist in den Jahrzehnten bis zur Mitte dieses Jahrhunderts entgangen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Woge der Erdbevölkerung hochzutürmen begann, daß — genauso wie bei einer großen Woge im Pazifik — in kurzer Zeit etwas ganz Entscheidendes passieren muß. Es hat sich auf der Erde eine Superbevölkerung aufgetürmt, mit einer Superlandwirtschaft, einer Superindustrie und einer Superenergiewirtschaft. Bei diesen ökologischen Faktoren sind Ursache und Wirkung oft so unentwirrbar miteinander verzahnt, daß man nur schwer feststellen kann, welches Ereignis ein anderes Ereignis verursacht hat. Ohne eine Superlandwirtschaft gäbe es keine Superbevölkerung, da ja sonst die meisten Menschen verhungern würden. Zu ihrer Versorgung braucht man eine Superindustrie und eine Superenergiewirtschaft.

Umgekehrt hat nur die steil anwachsende Zahl der Menschen auf der Erde dazu geführt, daß diese Superwirtschaften in einem immer stärker reißenden Tempo mitwachsen mußten. Zuvor hatten wir besprochen, daß wir auf die unverdauten Abfälle unserer Superwirtschaften noch gar nicht eingerichtet sind und daß sie — jede auf ihre Weise — das goldene Gleichgewicht unseres blauen Planeten ernsthaft in Gefahr bringen.

Das wohl erstaunlichste Phänomen bei dieser Entwicklung liegt darin, daß die wichtigsten Antreiber dieser kausalen Beschleunigungsvorgänge, nämlich die westlichen Industriezivilisationen, in diesen Entwicklungen jahrzehntelang einen echten Fortschritt erblickten. Wachstum der Bevölkerung und damit der zukünftigen Kundenzahl, Wachstum des Sozialprodukts, Wachstum des Industrieaufkommens, Wachstum der Städte, der Autobahnen, der Zeitungsauflagen und der Zahl der Flugzeugpassagiere. Wachstum — das war das goldene Kalb. Dabei haben wir übersehen, daß wir damit auf der Spitze eines grünen Wasserberges saßen, der wie eine Welle vielleicht nur noch einen Kilometer vom Strand entfernt, immer mehr an Fahrt gewann.

119

|

|

Gezeitenkraftwerk. 26.11.1966: Das erste Gezeitenkraftwerk der Erde wird eingeweiht. Es nutzt den Gezeitenunterschied in der Rance-Mündung zwischen St. Malo und Dinard in der Bretagne, der hier mit 13 Meter am höchsten in ganz Europa ist. |

|

|

Erdwärme-Kraftwerk in Neuseeland. |

Und das ist der eigentliche Sinn unserer Parabel: Eine Woge aus den Tiefen des Ozeans verhält sich lange völlig gleichartig; schließlich beginnt sie sich aufzubäumen, und das Herannahen dieser Phase ist nur sehr schwer rechtzeitig zu bemerken. Dann allerdings ist es zu spät: Das Brechen der Welle läßt sich dann nicht mehr aufhalten. Wir müssen nach den Gründen fragen, wie es zu diesem explosiven Bevölkerungszuwachs so schnell und überraschend kommen konnte.

120

Diese ernste, bitterböse Situation der jüngeren Geschichte unseres blauen Planeten ist dadurch entstanden, daß wir als Gattung eine so unerhört erfolgreiche Schöpfung der Natur sind. Die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde ist gekennzeichnet durch Erfolge und Versagen verschiedenster Gattungen, die einander dauernd bekämpfen, einander besiegen, ablösen und mit der Weiterentwicklung diese globale Umwelt beherrschen. In diesem Lebenskampf der Arten untereinander ist die Geschichte der Gattung homo sapiens eine echte Erfolgsstory. In den letzten 1000 Jahren, ja eigentlich erst im letzten Jahrhundert haben wir uns so richtig durchgesetzt.

Einige Konkurrenten um die endgültige Herrschaft dieses Planeten haben wir allerdings noch. Es sind dies andere Gattungen, die gleich uns hervorragende Vermehrungs- und Überlebenskünstler sind. Dazu gehören die Mikroben und die Algen, die Küchenschaben und die Löwenzähne, Ameisen und Schimmelpilze, Ratten und Haie. Das Rennen zwischen dieser gewiß nicht ganz vollständigen Sammlung von Gattungen und uns ist noch nicht gelaufen, obwohl wir seit einigen Jahrzehnten deutlich an Vorsprung gewonnen haben. Die Aufzählung unserer Konkurrenten — die man vielleicht noch einmal durchlesen sollte — besteht aus Gattungen von Tieren und Pflanzen, die uns nicht sonderlich sympathisch sind. Das darf uns auch überhaupt nicht verwundern; denn wir fühlen eben eine deutliche Konkurrenz. Es sind genau jene Gattungen, welche sich in ihrer Zählebigkeit mit der unseren vergleichen lassen. Dadurch machen sie uns die Herrschaft über unseren blauen Planeten streitig.

Umgekehrt haben wir andere Tier- und Pflanzengattungen schon ganz gehörig zur Seite gefegt. Auch hier wieder dürfen wir uns nicht wundern, daß es sich um Gattungen handelt, die uns sympathisch sind — wohl auch deswegen, weil sie uns in unserem Herrschaftsanspruch niemals echte Konkurrenz gemacht haben. Dazu gehören das Edelweiß und die Nachtigall, der Seeadler und der Leopard, der Büffel, die riesigen Sequoia-Bäume Kaliforniens und der Blauwal. Erst haben wir diesen Gattungen mit unserem eigenen unbändigen Willen zur Vermehrung und dem damit verbundenen fundamentalen Egoismus die Lebensbasis schon fast entzogen; jetzt falten wir die Hände und bedauern, daß diese «schönen» Tiere und Pflanzen kurz vor dem Aussterben stehen. Inzwischen haben wir eingesehen, daß in diesen Tausenden von Tiergattungen ein unerhört buntes genetisches Erbe von Jahrmilliarden steckt.

Es genügt freilich nicht, diese unersetzlichen Verluste der von uns fast ausgerotteten Tier- und Pflanzenarten wehmütig zu bedauern. Auch diese genetischen Verluste des irdischen Lebens müssen wir in ihrer naturgesetzlichen Verursachung begreifen und sie als einen Teil der heutigen oder kurz bevorstehenden Superkatastrophe einbeziehen. Wenn man uns allerdings mit unserer physischen Ausstattung mit anderen Gattungen vergleicht, so würde man uns als Sieger im Lebenskampf eigentlich keine großen Chancen geben.

121

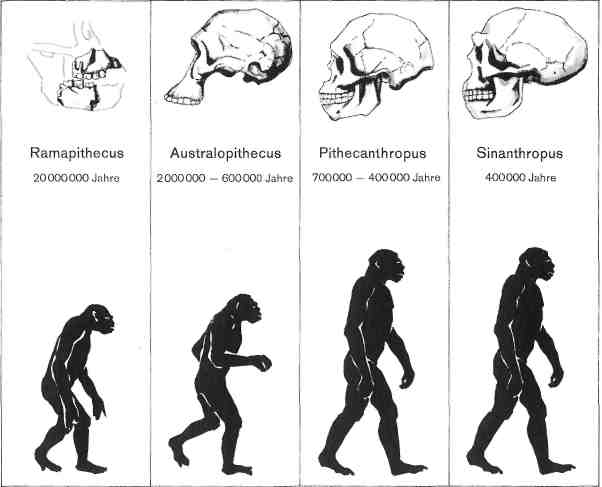

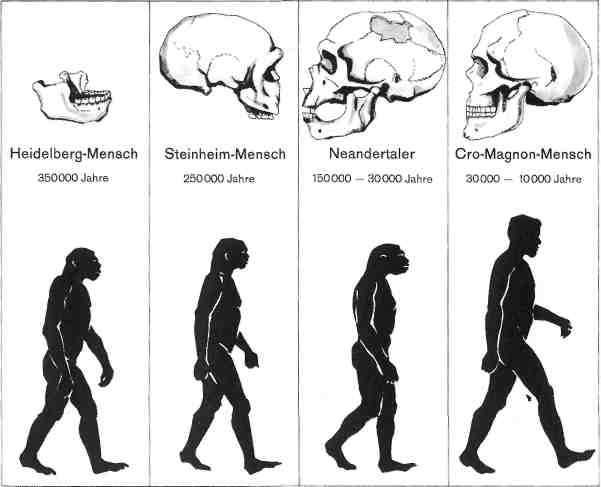

Die wichtigsten fossilen Menschenformen. Schädel, Alter und Gestalt.

122

Wenn auf einer Olympiade auch Tiere zugelassen wären, so wäre es um Goldmedaillen für die Gattung homo sapiens schlecht bestellt:

Die Kurzstrecken würden von den langfüßigen Katzen Afrikas, den Geparden, beherrscht werden. Diese schnellsten Tiere auf Beinen legen 100 Meter in weniger als vier Sekunden zurück. Die Mittelstrecken würden vermutlich von den Pferden, und die Langstrecken bis zum Marathonlauf von den Wölfen beherrscht werden. Hürdenlauf gehört vermutlich den Känguruhs, der Hochsprung den Gazellen und der Weitsprung vielleicht den Leoparden oder Tigern.

Alle Goldmedaillen im Schwimmen würden von den Delphinen oder Barrakudas eingeheimst werden. Ja, die Tiere würden sogar noch andere Disziplinen organisieren, die uns Menschen völlig auf die Tribünen verbannen würden: Gleitflug, Kunstflug, Streckenflug und Navigationsflug, die von den Raubvögeln, den Schwalben, den Störchen und den Tauben beherrscht würden. Die Goldmedaille für Tiefseetauchen gewännen die Pottwale.

Wir Menschen würden uns also in einer solchen Olympiade in einer völlig falschen Liga befinden. Lediglich eine einzige Goldmedaille würde die Gattung homo sapiens einheimsen: im Zehnkampf.

Kein Delphin und kein Wolf, keine Gazelle und kein Känguru, kein Gepard und kein Seeadler könnte in den Disziplinen Kugelstoßen, Diskuswerfen, Speerwerfen oder Stabhochsprung auch nur einen einzigen Punkt einheimsen. So kann der vielseitige homo es sich leisten, in den einzelnen Disziplinen den verschiedenen Gattungen seiner Konkurrenten haushoch unterlegen zu sein; seine unerreichte Vielseitigkeit jedoch sichert ihm diese vielleicht wichtigste Goldmedaille. Die anderen Tiere haben sich alle auf Höchstleistungen in einem engen Bereich spezialisiert und haben durch ihre Meisterschaft darin die Überlebenschance ihrer Gattungen gesichert. Die Spezialität des Menschen jedoch ist, daß er sich nicht spezialisiert hat.

Da er sich auf Grund seiner körperlichen Ausstattung auf keine überlegene Leistungsfähigkeit verlassen kann, ist der Mensch allein in der Wildnis praktisch verloren. Er kann zwar kratzen und beißen, er kann laufen und klettern, er kann schwimmen und tauchen; jedoch keine dieser Fähigkeiten beherrscht er so gut, daß er damit überleben könnte. Wenn er nicht Tarzan heißt, kann er keinem Tiger davonlaufen und keinem Leoparden davon klettern; er kann keinen Elefanten mit der bloßen Faust erschlagen und keinem Hai davon schwimmen; er kann keinen Löwen erwürgen und keinem Krokodil die Schnauze zuhalten.

123

Dafür freilich hat ihn die Natur ausersehen für ihre wohl erstaunlichste Erfindung: die Intelligenz. Die Abstammung unserer Gattung ist heute noch nicht völlig geklärt, obwohl die meisten Anthropologen sich darüber einig sind, daß wir zusammen mit den Menschenaffen gemeinsame Ahnen haben. Schon früh jedoch, vor etwa zwei Millionen Jahren, müssen unsere Vorfahren in ihrer langsam wachsenden Intelligenz eine in der Natur bisher noch nicht verwirklichte Überlebenschance gesehen haben. Durch die Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren und gemeinsam zu planen und dann freilich durch den Gebrauch von Werkzeugen und schließlich sogar des Feuers, gelang ihnen als Gattung, sich nicht nur zu behaupten, sondern auch ihre Umwelt zu beherrschen. Der einzelne, völlig auf sich gestellt, konnte sich kaum behaupten. In der Gemeinschaft jedoch traten die Menschen jenen Siegeszug an, über den wir heute gar nicht mehr so sehr triumphieren dürften.

Der unerhörte Überlebenserfolg des homo sapiens liegt eben in seiner Intelligenz, mit der es ihm gelang, das Wesen der Zeit zu begreifen. Alle anderen Lebewesen existieren nur in der Gegenwart. Für den Menschen jedoch gibt es eine Vergangenheit, aus der er Erfahrungen schöpfen kann, eine Gegenwart, die er jeweils meistert, und eine Zukunft, für die er plant. Als der Mensch das Kausalitätsprinzip, das Gesetz von Ursache und Wirkung, begriff, hatte er bereits den Sieg über alle anderen Gattungen an sich gerissen. Gleichzeitig allerdings hatte er damit auch schon den Grundstein seiner großen Existenzproblematik gelegt.

Der bekannte amerikanische Ökologe Paul Ehrlich wurde einmal danach gefragt, wann eigentlich das leidige Problem der Umweltverschmutzung begonnen hätte. Ehrlich antwortet darauf: «Genau kann ich das nicht sagen; es muß irgendwann vor 15.000 oder 25.000 Jahren passiert sein, als der erste Bauer das erste Getreidekorn in den Boden steckte, in der Erwartung, daß es zu einer neuen Pflanze heranreifen und ihm statt des einen Korns 20 bescheren würde.»

Das ist eine sehr kluge Einsicht. Bis zu diesem Zeitpunkt nämlich hat der Mensch — wie alle anderen Gattungen — als ein Teilstück der Natur gelebt und sich mit seinen Lebenschancen in die naturgegebenen Bedingungen eingefügt. Nun aber, mit diesem ersten gesäten Getreidehalm, begann er, seine Umwelt zu manipulieren, um daraus für sich selbst, für seine Nachkommenschaft, für seine Überlebens- und Vermehrungschancen das Beste herauszuholen. Von nun an nämlich war der Mensch nicht mehr damit zufrieden, was ihm die Natur von sich aus an Nahrung anbot; nein — da er das Wesen der Natur zu durchschauen begann, nutzte er ihre Gesetze und ihre Abläufe, um sich selbst und seinen Nachkommen immer mehr Nahrung zu verschaffen. Und so kam es dann auch zu der ersten großen Bevölkerungsexplosion in den landwirtschaftlich besonders begünstigten Flußtälern, wie etwa der chinesischen Flüsse, des Euphrat und des Tigris und des Nil.

124

Die fruchtbaren Felder von Babylon und Ägypten konnten so vielen Menschen Nahrung gewähren, daß dort die ersten großen Dynastien entstanden. Sie haben ihre Umwelt einfach durch die Wucht ihrer Menschenzahl beherrscht, die sie auch ernähren konnten. Den halbverhungerten Nomadenvölkern im weiten Umkreis ihrer gesicherten Nahrungsbastion waren sie dadurch haushoch überlegen. So wohl entstand die tiefverwurzelte Vorstellung: Macht ist gleich Volkszahl.

Diese Erkenntnis ist im Bewußtsein des Menschen während seiner langen Geschichte tief verankert. Armselige Nomadensippen, denen es auch in vier oder fünf Generationen nicht gelang, sich wesentlich zu vermehren, wurden schließlich aufgerieben. Nur eine reiche Nachkommenschaft, vor allem an gesunden, kräftigen Männern, sicherte einer Sippe oder einem Volk Überlebenschancen. So dürfen wir uns nicht wundern, daß Fruchtbarkeit und Fortpflanzung, vor allem männliche Nachkommen, in allen alten Religionen einen zentralen Platz einnehmen. Das biblische Wort: «Seid fruchtbar und mehret euch» war nicht etwa ein frommer Wunsch, wie uns heute vielleicht erscheinen mag; es war ein göttlicher Befehl, um die Überlebenschance der Gattung zu sichern.

Dabei hat die Natur mit der Erfindung der Intelligenz unserer Gattung noch besonders große damit verbundene Hindernisse in den Weg gelegt. Im Verhältnis zu unserer Größe und zu unserem Körpergewicht gibt es kein Säugetier, bei dem die Schwangerschaft so lange dauert. Die Verlängerung dieser Lebensfrist war erforderlich, um dem Wachstum des menschlichen Gehirns Rechnung zu tragen. Eine weitere Erschwerung bestand darin, daß ein neugeborenes Menschenkind zu den hilflosesten Infanten überhaupt zählt. Wenn wir von den praktisch noch unausgereiften Jungen der Beuteltiere und von einigen gerade ausgeschlüpften Singvögeln absehen, so ist der Mensch mit seiner Reifezeit sehr schlecht dran. Ein Fohlen läuft schon wenige Stunden nach seiner Geburt hinter der Stute her; ein Küken oder eine junge Ente folgen schon nach Minuten piepsend oder quakend der Mutter. Die meisten Lebewesen sind nicht auf die Fürsorge ihrer Mutter oder ihrer Eltern angewiesen.

Das zweite große Handikap der Gattung homo sapiens besteht darin, daß die Reifung des Gehirns und der Erwerb der vollen Mittel der Intelligenz etwa die Hälfte der Lebenszeit eines Individuums beanspruchen. Das ist bezogen auf die bis noch vor wenigen Jahrhunderten gültige mittlere Lebenserwartung des Menschen von etwa 30 Jahren. Das sind gewaltige Handikaps, welche die Natur dem Wachstum der Gattung homo sapiens in den Weg gelegt hat. Die biologischen Kompensationen bestehen eigentlich nur darin, daß unsere Gattung eine der ganz wenigen Arten ist, die keine Periode der Begattungsbereitschaft kennen, sondern immer für den Sex bereit sind. Wenn uns auch noch diese, meist saisonbedingte Beschränkung der Fruchtbarkeit aufgezwungen wäre, so hätten wir die Hürde des Überlebens und der Vermehrung wohl niemals überwunden.

125

|

|

Der englische Schriftsteller und Essayist Aldous Leonard Huxley (1894-1963) ist einer der ganz wenigen Autoren gewesen, der — ohne Fachwissenschaftler zu sein — die Naturwissenschaften verstanden hat. |

Auch gibt es kaum eine andere Gattung unter all ihren Lebewesen, der die Natur eine so fundamentale Befriedigung und Erfüllung geschenkt hätte, wie dem Menschen mit seinem Sexus. All diese Erkenntnisse, welche wir Verhaltensforschern und Anthropologen in den letzten Jahrzehnten verdanken, tragen zur Erklärung bei, weshalb unsere Gattung trotz der vielen physischen Handikaps so unerhört erfolgreich war.

Was den alten Religionsstiftern — von Buddha über Moses zu Christus und Mohammed — als ein großer Segen erschien, erweist sich heute als ein Fluch. Fruchtbarkeit, Nachkommenschaft, Vermehrung, Wachstum — das waren der Menschheit immer wieder neu erwiesene Gnaden, die von der Gottheit gewahrt wurden.

Heute hat dieses Übermaß von Gnade uns an den Rand der größten Katastrophe der Menschheit herangeführt. Vielleicht ist das um ein Grad zu hart ausgedrückt: die größere Katastrophe freilich wäre gewesen, wenn wir durch den Mangel an dieser Gnade schon vor Jahrtausenden ausgestorben wären. Die Alternative jedoch, die Übervölkerung, ist eine fast ähnlich große Katastrophe.

126/127

Schon zuvor hatten wir darauf hingewiesen, daß bei dem heute immer dringlicher werdenden Problem der Superentwicklung zwischen Ursache und Wirkung so schwer zu unterscheiden ist. Das ist auch der Grund, weshalb man für die verschiedenen Mißstände im heutigen Zustand unseres blauen Planeten das schuldige Element nur sehr mühsam herausschälen kann.

Hinzu kommen noch zwei psychologische Elemente, welche die Einsicht in unser Problem so sehr erschweren. Die langsam sich immer mehr zum Schlechten wendenden Umstände kommen uns nicht so recht zum Bewußtsein, da sie von Tag zu Tag nur unterschwellig anwachsen. So «gewöhnen» wir uns an den von Tag zu Tag steigenden Straßenverkehr, an den von Tag zu Tag steigenden Gestank in unseren Großstädten und an die von Tag zu Tag steigende Lärmbelästigung. Gäbe es eine Zeitmaschine und hätte man die Bewohner von Los Angeles aus dem Jahr 1938 schlagartig in ihre Stadt des Jahres 1968 versetzt, so wären sie entweder alle ausgewandert oder hätten protestierend massive Abhilfe gefordert. So aber bekamen sie in diesen drei Jahrzehnten den Smog von Tag zu Tag nur mikrogrammweise zunehmend verabreicht.

«Der Mensch ist ein Gewohnheitstier» — so sagt man, und wenn die Schraube jeden Tag nur ein wenig angezogen wird, so merkt er das nicht so sehr. Das zweite psychologische Moment scheint darin zu liegen, daß man die Schuld immer beim anderen sucht. Die geringen Abgase des eigenen Automobils, die paar Plastiktüten und die paar Milligramm Quecksilber, die der eigene Verbrauch verursacht und die auf keiner noch so feinen chemischen Waage nachzuweisende radioaktive Verschmutzung, die auf einen selbst entfällt — das kann doch nicht diese Katastrophe verursachen. Es muß doch der immer größer werdende Beitrag der anderen sein, der dafür verantwortlich gemacht werden muß.

Daran aber liegt es letzten Endes: an der immer größer werdenden Zahl der anderen. Die anderen jedoch konstituieren die Zahl der Menschen. Das ist das Fundamentale, das ist das Grundproblem. Nur wenige weitsichtige Denker haben das schon frühzeitig erkannt; so der Engländer Malthus bereits Ende des 18. Jahrhunderts, den wir dann noch in der Mitte unseres Jahrhunderts glaubten belächeln zu können; dann schon in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wiederum ein Engländer, Aldous Huxley, den der steile Anstieg in der Bevölkerung unseres Planeten zutiefst beunruhigte.

Zuvor sprach ich schon davon und sollte jetzt noch einmal darauf zurückkommen: Ich habe vor mehr als 20 Jahren das Glück gehabt, als jüngerer Wissenschaftler Aldous Huxley persönlich kennenzulernen. Er war für unsere Gemeinschaft von Wissenschaftlern in Los Angeles der große weise Mann, und Unterhaltungen mit ihm gehörten zu den großartigsten intellektuellen Erlebnissen unserer Generation. Wir waren damals noch von dem grandiosen Optimismus unserer Technik und Wissenschaft erfüllt. Wenn wir auch Malthus ablehnten, so hat Aldous Huxley die ersten Zweifel in uns begründet. Heute, mehr als zehn Jahre nach seinem Tod, sehen wir mit Entsetzen ein, wie sehr er recht gehabt hat, als er vor der Übervölkerung als der größten Krise in der gesamten Geschichte der Menschheit warnte.

Gewiß, die phantastischen Erfolge des Menschen in seiner Karriere als Landwirt haben es der Menschheit erlaubt, sich — beginnend mit dem letzten Jahrhundert — derartig zu vermehren. Ein ebenfalls vergleichbarer Anstieg in der industriellen Kapazität der Menschheit folgte auf dem Fuße. Dieses Wachstum, unterstützt durch einen entsprechenden Anstieg der Energiewirtschaft, führte die Bevölkerung unseres Planeten zu immer neuen Höhen. Den großartigen Leistungen in der Landwirtschaft, der Technik und der industriellen Aktivität des Menschen auf unserer Erde ist es letzten Endes zu verdanken, daß eine weltweite Hungersnot dem weiteren Wachstum der Menschheit auf der Erde nicht schon lange ein Ende gesetzt hat.

Es ist müßig, diese Entwicklung heute zu bedauern und darüber zu klagen, wie sehr unsere Umwelt verschandelt, verunschönt, ja sogar zerstört wird. Sterbende Fische, trübe Seen, stinkende Flüsse und Ströme, überfüllte Autobahnen und ein ewig grauer Himmel über unseren Großstädten sind der Preis dafür, daß wenigstens nicht mehr als 10 bis 20 Millionen Menschen jährlich verhungern. Hätten wir nämlich keine Superlandwirtschaft und keine Supertechnik, so müßten heute schon ein Drittel, ja vielleicht die Hälfte der Menschen umkommen. Wenn wir also über die Zerstörung bitter Klage führen, dann müssen wir einsehen, daß wir damit auch das mühselige und entbehrungsreiche Überleben von etwa einer Milliarde Menschen ausklammern. Wir alle müssen die Qualität unseres Lebens einschränken, solange wir nicht gewillt sind, die Quantität des menschlichen Lebens in Grenzen zu halten.

Daran also liegt es letzten Endes. Unser Erfolg als Gattung war einfach zu groß, und wir haben uns in den letzten 100 Jahren davon berauschen lassen. Wir — nackte, unbewaffnete Schwächlinge unter den Großgattungen unseres Planeten — haben uns bewährt. Mit der naturgegebenen Kraft der Intelligenz haben wir unsere Konkurrenten erfolgreich überrundet. In dem Diktum, das uns jahrtausendelang als göttliche Weisheit erschien, haben wir uns gefangen: «Seid fruchtbar und mehret euch.»

Das also sind ein paar Überlegungen, die mir nach einem schönen Gespräch mit Aldous Huxley in Los Angeles am Strand von Santa Monica kamen, als ich die pazifische Brandung beobachtete. In der Tat, wir sitzen wie jene Wellenreiter auf einer sich schon steil auftürmenden Woge. Was können wir tun, um nur einigermaßen sicher in die weitere Zukunft schauen zu können? Vor allen Dingen, wird diese einzigartige Gabe, die uns die Natur als Erfolgsrezept beschert hat — nämlich die Intelligenz — ihren letzten Test bestehen?

127-128

#