Teil 2 Der Motor der Evolution

Mehr als eine halbe Milliarde Jahre lang haben Evolutionsvorgänge immer neue Variationen der in der kambrischen Explosion eingeführten Themen geschaffen. Es war eine Zeit beispielloser entwicklungsgeschichtlicher Neuerungen. Der Homo sapiens entstand in einer Phase der Erdgeschichte, die sich der reichhaltigsten Fülle von Lebensformen aller Zeiten rühmen konnte.

Vielleicht sind wir der höchste Ausdruck des Stroms der Evolution. Als vernunftbegabte Spezies ist der Homo sapiens in der Lage, die Gestalt, das Ausmaß und den Wert der Artenvielfalt auf der Erde zu verstehen. Und wir haben nicht nur ein eigenes Interesse, sondern auch die Verantwortung, sie hochzuschätzen.

6 Homo sapiens — die Krone der Evolution?

93-121

Die Antwort auf die Frage der Überschrift erscheint selbstverständlich. Ja, natürlich sind wir das. Im vorletzten Kapitel der <Entstehung der Arten> schreibt Darwin: »Da die natürliche Zuchtwahl nur durch und für das Gute jedes Wesens wirkt, so werden alle körperlichen und geistigen Begabungen der Vollkommenheit zustreben.«1

Der Homo sapiens hat seit seiner Entstehung vor 150.000 Jahren alle Kontinente erobert, ausgenommen die lebensfeindliche Öde der Antarktis, und auch dort haben wir einen Brückenkopf. Das spricht sicher für unsere gute körperliche Ausstattung, denn wir haben uns an alle diese unterschiedlichen Umgebungen angepaßt. Und unsere geistige Ausstattung steht außer Frage: Sie hat in der Natur nicht ihresgleichen. Wir können analytisch denken, sind künstlerisch kreativ und haben ethische Normen entwickelt, nach denen die Gesellschaft funktioniert. Niemand kann daran zweifeln, daß unsere Spezies einen Fortschritt durchgemacht hat, zwar nicht bis zur Vollkommenheit, aber bis zu einem Höhepunkt - dem höchsten Punkt - in der Vielfalt des Lebens. Wir sind die Krone der Evolution. Oder?

Mit dieser Frage schlagen sich Anthropologen und Biologen schon lange herum, und einfache Antworten gab es nie. Wir fühlen uns in der Natur als etwas Einzigartiges, und das sind wir natürlich auch: Jedes Spezies ist definitionsgemäß einzigartig, das hilft also nicht viel weiter. Wir sind nur eine Art unter den vielen Millionen der heutigen Lebenswelt, aber in dieser üppigen Fülle halten wir uns für etwas Besonderes, weil wir die beispiellosen Fähigkeiten der Sprache und des introspektiven Bewußtseins besitzen und weil wir unsere Welt gestalten können wie keine andere Spezies. Nach unserem eigenen Urteil stehen wir deshalb auf dem Gipfel des Berges.

Bevor Darwin im 19. Jahrhundert zum erstenmal die Tatsache der Evolution bewies, glaubte man, ein göttlicher Schöpfer habe den Homosapiens an die Spitze der Natur gestellt. In der Darwinschen Welt sollte unsere Spezies durch die natürliche Selektion unserer besonderen Qualitäten emporgestiegen sein. Der geistige Hintergrund änderte sich, aber das Ergebnis blieb das gleiche. Wir hielten uns für den krönenden Höhepunkt der Natur.

Diese Einschätzung enthält zwei Annahmen, die eine unausgesprochen, die andere offen. Die unausgesprochene Unterstellung lautet: Die Entstehung des Homo sapiens war, als die Evolution sich entfaltete, ein zwangsläufiges Ergebnis. Und ganz offen wird ausgesprochen, daß die Qualitäten, die wir an unserer eigenen Spezies so hochschätzen, in irgendeiner Form denen der übrigen Natur tatsächlich überlegen sind. In den langen Zeiträumen der Evolution wurde das Leben immer komplexer, so daß sich ein gerichteter Fortschritt ergab. Wie Darwin in der eingangs zitierten Passage feststellt, »werden alle körperlichen und geistigen Begabungen der Vollkommenheit zustreben«. Wir sind die Spitze des Fortschritts, der Ausdruck der Vollkommenheit.

Ich möchte mich hier mit drei Gesichtspunkten dieses Themas auseinandersetzen. Zunächst werde ich erörtern, wie die Gelehrten sich über Jahrtausende hinweg, von Aristoteles bis zu den modernen Anthropologen, darum bemüht haben, den Homo sapiens in der Natur richtig einzuordnen. Die zweite Frage betrifft die Unvermeidlichkeit unserer Spezies im Lauf des Lebens. Wenn man die Geschichte des Lebens an den Anfang zurückdrehen und noch einmal ablaufen lassen könnte, würde sich dann aus der gewaltigen Vielfalt ein zweites Mal der Homo sapiens herausschälen? Und als letztes werde ich die Frage stellen, ob die Natur im Laufe der Evolution tatsächlich komplexer geworden ist. Gibt es im Wirken der natürlichen Selektion einen gerichteten Fortschritt?

Die Ansicht des Menschen vom Menschen in der Natur hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Darin spiegelt sich die ständige Verschiebung der geistigen Zusammenhänge wider. Erst in relativ junger Vergangenheit haben die Anthropologen begonnen, die Entstehung des Menschen auf die gleiche Weise zu erörtern wie die Entstehung von Austern, Katzen und Affen.

94/95

Aber in den Theorien mancher Fachleute über die Vorgeschichte des Menschen erkennt man auch heute noch den Wunsch, eine Grenze zwischen uns und unseren biologischen Verwandten aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn es um die Entstehung der heutigen Menschen geht, der Menschen wie du und ich.

Im 18. und 19. Jahrhundert sahen die Gelehrten eine natürliche Ordnung in der Form der großen Seinskette, die auf die aristotelische Weltanschauung zurückgeht. Sie war eine »geheiligte Phrase«, so Arthur Lovejoy, ein Wissenschaftshistoriker der Harvard University, dessen klassische Untersuchung über diese Vorstellung 1936 veröffentlicht wurde. Sie habe eine Rolle gespielt, die »ein wenig analog zu der des geheiligten Wortes <Evolution> am Ende des 19.Jahrhunderts war«. Von den einfachsten Lebensformen, den Bakterien, bis hin zum Homo sapiens als komplexester Spezies war die Natur in regelmäßigen Abstufungen geordnet, und in diesen Abstufungen spiegelte sich die Schöpfungsordnung wider. Die Seinskette galt als Beschreibung für die Welt der Natur, wie sie seit der Schöpfung war und immer sein würde.

Wäre die Kette ein umfassendes Abbild der aristotelischen Vervollkommnung und der Erwartungen späterer Gelehrter an die natürliche Ordnung gewesen, hätte sie ununterbrochen sein müssen: In den Abstufungen der Natur hätte es keine Lücken geben dürfen. In Wirklichkeit waren aber große Lücken leicht zu erkennen: zwischen Mineralien und Pflanzen, zwischen Pflanzen und Tieren, und — am verwirrendsten von allen — zwischen Affen und Menschen.

Die Theorie hatte so großen Einfluß, daß Carl von Linne, der von 1736 bis 1758 mit seinem Systema naturae die Grundlagen der zoologischen Systematik schuf, eine primitive Menschenform namens Homo troglodytes postulierte. Homo troglodytes, der die Kluft zwischen Affe und Menschen überbrücken sollte, lebte angeblich im Wald, war nur nachts aktiv und verständigte sich durch Zischlaute. Die Entdeckungsreisenden jener Zeit kamen aus Afrika häufig mit phantastischen Geschichten von Geschöpfen zurück, die halb Mensch und halb Affe waren und sich auch entsprechend verhielten; man hatte »gesehen«, was man sehen wollte, weil es der gängigen Theorie entsprach.

96

Nachdem es Darwins Theorie gab, sah man ganz andere Ursachen für die Ordnung in der Natur. Sie galt jetzt nicht mehr als Produkt einer Schöpfung, sondern als Folge eines historischen Ablaufs, der »Abstammung mit Abwandlung«, wie Darwin ihn nannte. Alle Lebewesen gingen auf die gleichen Wurzeln zurück und waren durch die Entfaltung der Evolution in vielfältiger Weise verbunden. Das schloß den Menschen natürlich mit ein. Dennoch ähnelten die Ansichten der Gelehrten weiterhin stark der Haltung in der Zeit vor der Evolutionstheorie: Man hielt den Homo sapiens für das Endprodukt der Evolution, das in einem wichtigen Sinn von der übrigen Natur getrennt ist, wobei es unter den geographischen Rassen eine abgestufte Überlegenheit von den australischen Ureinwohnern bis zu den Europäern geben sollte.

Alfred Rüssel Wallace zum Beispiel, der Miterfinder der Theorie von der natürlichen Selektion, war der Ansicht, die Evolution habe »unzählige Millionen von Jahren lang gewirkt« und dabei ».. .langsam Formen des Lebens und der Schönheit hervorgebracht, die im Menschen gipfelten«.2) Der schottische Paläontologe Robert Broom, der in den vierziger und fünfziger Jahren in Südafrika an den Pionierarbeiten zur Suche nach menschlichen Fossilien beteiligt war, behauptete 1933: »Vieles an der Evolution sieht aus, als sei geplant gewesen, daß sie zum Menschen führt, aber auch zu anderen Tieren und Pflanzen, welche die Welt für ihn zu einem geeigneten Aufenthaltsort machen.«3)

Broom sah im Menschen eindeutig etwas Besonderes und Getrenntes, und die übrige Natur war für ihn etwas, das wir nach Belieben ausbeuten könnten. Er stand mit seiner Ansicht nicht allein: Sie gab das Denken jener Zeit genau wieder. Die Anthropologen standen damals ehrfürchtig staunend vor der Größe und Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns und sahen darin eine biologische Ausstattung, die uns eine Spitzenstellung verschaffte und zu Herrschern der Welt machte. Der Fortschritt der Menschen während der Vorgeschichte war nach Ansicht des angesehenen britischen Anthropologen Sir Arthur Keith »ein glorreicher Exodus, der zur Beherrschung von Land, Meer und Himmel führte«.4)

97

In den Fachveröffentlichungen aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts finden sich massenhaft Beispiele für eine Einstellung, die wir nach heutigen Maßstäben als blanken Rassismus bezeichnen würden. Sie ordneten alles, was man früher als Produkt der Schöpfung angesehen hatte, in den Rahmen der Evolutionstheorie ein. Zur Verdeutlichung reicht ein einziges Zitat. Der bekannte britische Anatom Sir Grafton Elliott Smith schrieb 1923 in seinen Essays on the Evolution of Man:

»Die primitivste Rasse, die heute lebt, ist zweifellos die australische. In ihr hat mit vergleichsweise wenigen Veränderungen vielleicht der primitive Typus der Spezies überlebt. Als nächstes folgt in der Reihe die Negerrasse; sie kommt viel später und ist in vielerlei Hinsicht höher spezialisiert, teilt aber mit jener die schwarze Pigmentierung der Haut, ein wirklich frühes, primitives Merkmal der Menschenfamilie, das der primitive Mensch mit Gorillas und Schimpansen gemeinsam hat. Nachdem sich der Neger vom Hauptstamm der Familie abgespalten hatte, erlebte die Menge der Pigmentierung eine plötzliche, sehr deutliche Veränderung; die nächste Gruppe, die abgetrennt wurde und ihre eigenen charakteristischen Spezialisierungen durchmachte, war die mongolische. Nach der Abspaltung der mongolischen Rasse ging die Pigmentmenge in der Haut weiter zurück; innerhalb dieses weißen Teils der Menschheit trennte sich zuerst die alpine Rasse vom Hauptstamm, und dieser teilte sich schließlich in die mediterrane und die nordische Rasse; bei der letzteren wurde die Verminderung des Pigments noch ein Stück weiter getrieben, so daß sie die blondesten aller Menschen hervorbringt.«5)

Derart offener Rassismus verschwand um die Mitte des Jahrhunderts aus den Lehrbüchern, und das hatte seltsame Folgen. Bis dahin hatten die »minderen Rassen«, die man für primitiver hielt als die weißen Europäer, sozusagen eine Brücke zwischen dem höchsten Ausdruck des Homo sapiens und der übrigen Tierwelt gebildet.

98

Als man nun alle Rassen als gleichwertig ansah, verschwand diese Brücke, und eine Lücke tat sich auf: Jetzt sah es so aus, als seien die Menschen noch stärker von der Natur getrennt. Die anthropologischen Schriften konzentrierten sich auf die Eigenschaften, die wir bewundern — großes Gehirn, Sprache und Technologie —, und ihre Evolution, so glaubte man, war seit Anbeginn der Menschenfamilie ein Teil unserer Entwicklungsgeschichte. Wir waren von Anfang an etwas Besonderes und wurden von der Kraft der Evolution vorangetrieben, hin zu einem besonderen Platz in der Welt.

Es war ein so besonderer Platz, daß Julian Huxley, ein Enkel von Thomas Henry Huxley, den Vorschlag machte, man solle den Menschen in der Klassifikation völlig anders einordnen als die übrige Natur. »In einer wirklich entwicklungsgeschichtlichen Sicht sind die Menschen eine grundlegend neue und höchst erfolgreich vorherrschende Gruppe, deren Evolution durch eine neue Art der kulturellen Überlieferung erfolgt«, schrieb er 1958. »Man muß den Menschen... einer anderen Kategorie zuordnen, die man als Psychozoa bezeichnen könnte.«6) Tiere, Pflanzen und alle anderen Lebewesen teilt man in Organismenreiche ein, zu denen jeweils viele Arten gehören. Die Menschen sollten nach Huxleys Ansicht einsam und allein ein eigenes biologisches Reich bilden.

Ich möchte nicht behaupten, daß der von Menschen geschaffene kulturelle Bereich nichts Besonderes ist, aber seit Huxley seinen Vorschlag machte, haben wir immer deutlicher die Fähigkeiten anderer Lebewesen erkannt, insbesondere bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Angeblich trennten Sprache und Kultur uns in vielerlei Weise von der Natur. Nur Menschen, so hieß es, benutzen Werkzeuge; nur Menschen besitzen die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung; nur Menschen können eine Kultur hervorbringen; nur Menschen haben eine Symbolsprache. Naturnahe Untersuchungen von Wissenschaftlerinnen wie Jane Goodall und Dian Fossey haben die Grenze zwischen Mensch und Tier aufgeweicht, die wir aufgrund solcher angeblich einzigartiger Fähigkeiten so eifrig aufgerichtet hatten.

99

Menschenaffen benutzen Werkzeuge; sie haben eine Art Kultur; sie sind sich ihrer selbst bewußt; und es besteht, auch wenn das Forschungsgebiet noch umstritten ist, eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß Menschenaffen trotz ihrer Unfähigkeit zu sprechen in der Lage sind, den Symbolcharakter zu verstehen und zu handhaben, der sich in gesprochener Sprache verkörpert. So besonders sind wir nun auch wieder nicht.

Auch die lange Zeit herrschende Vorstellung, unsere Vorfahren seien praktisch seit der Entstehung der Menschenfamilie im wesentlichen Menschen gewesen, ging zu Bruch. Wie wir heute aus Fossilien und archäologischen Befunden, aber auch aus molekularbiologischen Untersuchungen wissen, entwickelten sich zwar vor etwa fünf Millionen Jahren die ersten Menschenarten, aber die vielgepriesenen Eigenschaften des größeren Gehirns und der technischen Fähigkeiten tauchten erst vor 2,5 Millionen Jahren auf. Während einer langen Phase unserer Vorgeschichte waren wir aufrecht gehende Affen, mehr nicht.

Die Menschenfamilie machte die gleiche Anpassung und Aufspaltung durch wie viele Gruppen großer, landlebender Wirbeltiere: Aus der Gründerart der Gruppe gingen durch Evolution neue Arten hervor — ein Evolutionsbusch mit geringfügigen Variationen des ursprünglichen Themas entstand. Eine wichtige Veränderung war die Zunahme der Gehirngröße in der Gattung Homo, deren einzige überlebende Angehörige wir sind. Jetzt waren wir nicht mehr nur zweibeinige Affen; wir waren zweibeinige Affen, bei denen mit einer primitiven Form des Jagens und Sammelns eine neue Art der Anpassung begonnen hatte. Fast 2,5 Millionenjahre lang wurde das Gehirn allmählich größer, und die Anpassung an das Jagen und Sammeln entwickelte sich immer weiter. Ich habe keinen Zweifel daran, daß auch die Sprachfähigkeit ganz allmählich wuchs.

So betrachtet, mag der Homo sapiens zwar mit besonderen Merkmalen gesegnet sein, aber wir sind von der übrigen Natur nicht durch eine rätselhafte Kluft getrennt; wir stehen mit ihr über eine Ahnenreihe in Verbindung, in der sich diese Eigenschaften allmählich entwickelten. Ich finde es interessant und sogar amüsant, wenn ich höre, wie manche meiner Anthropologenkollegen ganz anders über die Vorgeschichte des Menschen reden.

100

Sie behaupten, der heutige Mensch mit seinen hochgelobten Verhaltensmerkmalen sei erst in jüngerer Zeit ganz plötzlich entstanden. Alle Menschenarten vor dem Homo sapiens, so sagen sie, ähnelten eher den Menschenaffen als den Menschen und hatten in Kognition, Kommunikation und Nahrungssuche die gleichen Fähigkeiten wie Schimpansen. Wie man so etwas über eine Spezies behaupten kann, die den gleichen Körperbau hatte wie wir und deren Gehirnkapazität die unsere fast erreichte oder manchmal sogar übertraf, ist mir schleierhaft. Ich kann daraus nur eine Erkenntnis ableiten: So wie die Anthropologen zu Beginn unseres Jahrhunderts, die sich nicht dazu durchringen konnten, etwas Affenähnliches als Ausgangspunkt für die Evolution des Menschen zu betrachten, haben auch manche meiner Zeitgenossen den glühenden Wunsch, die Grenze zwischen uns und der Natur aufrechtzuerhalten. Es ist ein vergeblicher Wunsch.

Nach meiner Überzeugung sind wir also weder etwas so Besonderes, wie manchmal behauptet wurde, noch sind wir von unseren biologischen Verwandten so weit entfernt, wie es sich viele von uns offenbar wünschen. Dennoch könnten wir durchaus die Krönung der Evolution sein, das zwangsläufige und komplizierteste Produkt dieses kreativen Vorgangs.

»Das Leben, richtig verstanden, ist keine Laune im Universum — und der Mensch ist keine Laune des Lebens«, schrieb der französische Jesuitenpater, Philosoph und Paläontologe Pierre Teilhard de Chardin 1959 in seinem berühmtesten Buch Der Mensch im Kosmos. »Im Gegenteil: Das Leben findet physisch seinen Höhepunkt im Menschen, wie die Energie ihren Höhepunkt im Leben findet.« Teilhard de Chardin bezog seine Sicherheit aus seiner Philosophie eines vom Geist geleiteten Energieflusses im Universum, dessen vorherbestimmter Endpunkt zwangsläufig der Mensch sei.

Mit der gleichen Frage müssen wir uns jetzt auch befassen, aber unser Bezugspunkt ist das, was wir aus den Kenntnissen über den physischen Strom des Lebens, den wir in diesem Buch bereits kennengelernt haben, ableiten können.

101

Die Frage, ob unsere Evolution etwas Zwangsläufiges war, ist eng verknüpft mit der Frage nach der Zunahme der biologischen Komplexität in der Geschichte des Lebens; ich möchte die beiden Themen aber trennen und einzeln erörtern, um sie dann am Ende wieder zusammenzuführen.

Charles Lyells Lehrsatz »Die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit« dürfte ein wenig zu optimistisch sein, denn wir sind durch unsere Erfahrungen mit der Gegenwart eingeschränkt. Ich war zum Beispiel so oft, daß ich es nicht mehr zählen kann, am Turkanasee in Nordkenia, um in den Sandsteinsedimenten des Ost- und Westufers nach urzeitlichen menschlichen Fossilien zu suchen. Der See ist riesengroß und hat die Form eines Hundebeins; er mißt von Nord nach Süd etwa 230 und von Ost nach West ungefähr 50 Kilometer. Er bietet immer einen beeindruckenden Anblick, pulsierend vor Leben in seiner kahlen Umgebung aus sonnendurchglühter, trockener Erde. Seit 1968, als ich zum erstenmal dort war, ist der Wasserspiegel um etwa 20 Meter gefallen, so daß der Weg von unserem Lager zur Morgentoilette am Ufer immer länger wurde. Der Rückgang überraschte mich nicht, denn ich hatte Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert gelesen, in denen von beträchtlichen Schwankungen des Wasserspiegels die Rede war. Dennoch ist es auch heute noch nach allen Maßstäben ein riesiger See.

Diese Schwankungen in der jüngeren Vergangenheit des Sees sind aber geringfügig im Vergleich mit den Veränderungen, die er in der Vorgeschichte durchgemacht hat. Frank Brown von der University of Utah beschäftigte sich fast 20 Jahre lang mit dem See und seiner Umgebung, um seine Gestalt während der letzten vier Millionen Jahre nachzuzeichnen. Dabei gelangte er zu atemberaubenden Erkenntnissen. Im Vergleich zu manchen anderen Zeiten ist der See heute winzig. Vor nur 10.000 Jahren war die Wasserfläche zum Beispiel zehnmal so groß wie heute. Zu anderen Zeiten gab es im Turkanabecken überhaupt keinen See, sondern nur einen Fluß.

Ich weiß, daß diese Aussagen stimmen, aber ich kann sie geistig nicht richtig erfassen, so kraftvoll bietet der See sich heute meinen Blicken dar. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß er nicht da ist.

102

Das gleiche Problem stellt sich, wenn wir uns eine Welt ohne den Homo sapiens ausmalen wollen. Unsere Selbstwahrnehmung als Einzelwesen und als Spezies drängt sich so zwingend auf, daß wir uns unsere Existenz nicht wegdenken können, und das, obwohl die Menschen viele hundert Millionen Jahre lang für den Strom des Lebens auf der Erde keine Rolle spielten. Wenn Teilhard de Chardin schrieb, das Phänomen Mensch sei von Anfang an vorbestimmt gewesen, drückte er einerseits sein tiefstes individuelles Erleben aus, das wir alle teilen, andererseits aber auch seine religiös geprägte Philosophie.

Unsere Unfähigkeit, uns eine Welt ohne den Homo sapiens vorzustellen, hat tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Sichtweise für uns selbst; die Idee, unsere Evolution sei unvermeidlich gewesen, wird verführerisch einfach. Und Unvermeidbarkeit gibt dem Leben einen Sinn, denn der Glaube, die Dinge seien so, wie sie sein sollen, hat etwas zutiefst Beruhigendes.

Aber wie paßt das Streben nach Unvermeidlichkeit zu dem, was wir über die Geschichte des Lebens wissen?

Diese Frage müssen wir auf zwei Ebenen beantworten, einer globalen und einer lokalen. Die globale Ebene umfaßt die großen Verschiebungen in der Geschichte des Lebens, insbesondere in den Krisen, den großen historischen Einschnitten, und vor allem während der Großen Fünf. Auf lokaler Ebene haben Umweltveränderungen die Vorgeschichte des Menschen beeinflußt.

Betrachtet man die Geschichte der Wirbeltiere als Ganzes, so erkennt man die Evolution von den Fischen über Amphibien und Reptilien zu den Säugetieren mit den Primaten und schließlich zum Menschen, einen offenkundigen Fortschritt vom Primitiven zum Hochentwickelten. »Wenn die Evolution sich auf einem geraden Weg des Fortschritts bewegt hat, hätte sich die Entwicklung dann grundlegend anders entfalten können?« fragt Stephen Jay Gould rhetorisch. Der Fortschritt scheint eine innere Logik zu haben, und zwar nach Goulds Ansicht so stark, daß wir annehmen, »was da ist, ist richtig«.7) Dabei wissen wir sehr genau, daß das vermutlich nicht stimmt.

103

Heute ist klar, daß die kambrische Explosion eine Zeit der beispiellosen Evolutionsexperimente war; sie brachte eine gewaltige Fülle von Körperbauplänen hervor: die Stämme der Organismen, die zur Grundlage für die gesamte weitere Geschichte des Lebens wurden. Mit diesem Spektrum der Baupläne — insgesamt waren es vielleicht bis zu 100 — war das Spektrum der möglichen entwicklungsgeschichtlichen Neuerungen vermutlich erschöpft, so daß die gleichen Stämme noch einmal auftauchen würden, wenn eine Zauberkraft den ganzen Vorgang ein zweites Mal ablaufen ließe.

Aber diese Vermutung wird durch keinerlei theoretische oder empirische Argumente gestützt. Es stimmt zwar, daß für biologische Strukturen bestimmte Beschränkungen gelten, die meist mit der Biomechanik zu tun haben (so gibt es zum Beispiel keine Lebewesen mit Rädern). Aber viele Tiere aus dem Kambrium strapazieren unsere Erfahrungen und auch unser Zutrauen schon stark. Obwohl also das Formenspektrum nicht unbeschränkt ist, war die Tierwelt des Kambriums mit ziemlicher Sicherheit nur eine von vielen möglichen Welten. Würde man das Tonband zurückspulen und noch einmal ablaufen lassen - um Goulds Metapher für dieses Gedankenexperiment zu verwenden -, so dürften andere Welten auftauchen.

Na und? Unter den Körperbauplänen, die im Kambrium entstanden, war auch der des Stammes Chordata, der die Wurzel der Wirbeltiere bildete. Eine zweite explosive Neuentwicklung von Lebensformen würde vielleicht keine Chordatiere hervorbringen, und wenn ein Stamm in dem ersten kreativen Schub nicht dabei ist, wird es ihn, wie wir wissen, auch später nicht geben. Die Welt, die beim nochmaligen Abspielen des Bandes entsteht, könnte durchaus eine Welt ohne Rückgrat sein: keine Fische, keine Frösche, keine Eidechsen, keine Löwen — und keine Menschen.

Aber die kambrische Explosion brachte nun einmal das Rückgrat hervor, in Form eines unscheinbaren Lebewesens, das Charles Walcott auf den Namen Pikaia gracilens taufte. Nach seiner Seltenheit in der Fauna des Burgess-Schiefers zu urteilen, spielte es im Leben des Kambriums nur eine unbedeutende Rolle. Aber es war da, und man könnte mir vielleicht vorwerfen, ich beschäftigte mich mit Gedankenspielereien ohne intellektuellen Inhalt.

104

Wir können die kambrische Explosion nicht noch einmal ablaufen lassen, das stimmt, und deshalb können wir auch den Wahrheitsgehalt dieser Möglichkeit nicht überprüfen. Aber wir können uns ansehen, welches Spießrutenlaufen die Chordatiere in der Geschichte des Lebens überstanden, so daß wir überhaupt erst möglich wurden.

Eine der wichtigsten Schlußfolgerungen aus dem vorangegangenen Abschnitt dieses Buches lautete: Die Darwinsche Selektion war zwar wichtig für die Entwicklung angepaßter Eigenschaften, durch die ein Lebewesen mit den Erfordernissen seiner Umwelt zurechtkommt, aber während der großen Krisen waren die darwinistischen Regeln vorübergehend außer Kraft gesetzt; an ihre Stelle traten andere Gesetzmäßigkeiten, die wir jetzt gerade erst aufklären. Wir wissen aber, daß der Zufall beunruhigend stark darüber mitbestimmte, welche Arten überlebten und welche nicht.

Diese Erkenntnis kann man nun auf das Schicksal der etwa 100 Körperbaupläne anwenden, die in der kambrischen Explosion entstanden: Als ihre Zahl auf ungefähr 30 schrumpfte, die zur Grundlage der heutigen Tierstämme wurden, hatte der Zufall seine Hand im Spiel. Pikaia überlebte diese erste große Lotterie des Lebens und wurde zum Ausgangspunkt aller Wirbeltiere einschließlich des Homo sapiens, aber es hätte auch anders kommen können. Das Überleben war nicht eine Frage der guten Gestaltung, sondern der historischen Zufälle; diese Erkenntnis hat Gould in den letzten Jahren überzeugend entwickelt und in seinem Buch Wonderful Life im einzelnen dargelegt.

Von den bescheidenen Anfangen aus entwickelten sich die Wirbeltiere zuerst zu den Fischen und dann zu den landlebenden Vierbeinern; der Übergang ging von den Lungenfischen und Quastenflossern aus, einer relativ unbedeutenden Gruppe der Fische. »Wenn man das Band noch einmal abspielt und die Quastenflosser aussterben läßt, wird das trockene Land zur alleinigen Domäne von Insekten und Blumen«, stellt Gould fest.8 Aber der Übergang hatte nun einmal stattgefunden, und schließlich, am Ende der Triaszeit von etwa 200 Millionen Jahren und mehr oder weniger gleichzeitig mit den Dinosauriern, entwickelten sich die Säugetiere. Etwa 100 Millionen Jahre lang spielten sie ökologisch nur eine Nebenrolle, während die schrecklichen Echsen das Leben an Land beherrschten.

Homo sapiens, die Krone der Evolution? 105

Die Dinosaurier gediehen, bis sie am Ende der Kreidezeit auf einmal zugrunde gingen, ausgelöscht höchstwahrscheinlich (zusammen mit Millionen anderen Arten in allen ökologischen Lebensgemeinschaften) durch die Nachwirkungen eines Kometeneinschlags auf der Erde.

Hätte es den Kometen nicht gegeben, wären die Dinosaurier vielleicht noch heute die dominierende Gruppe der landlebenden Vierbeiner, und die Säugetiere würden als rattengroße Geschöpfe durch das Dämmerlicht dichter Wälder huschen.

Aber der Komet schlug nun einmal ein; die Dinosaurier verschwanden (und hinterließen als einzige Nachfahren die Vögel); die Plazenta-Säugetiere überlebten mit relativ geringen Verlusten, und unter ihnen war eine kleine Kreatur namens Purgatorius, der erste Primat. Wenn Purgatorius nicht überlebt hätte...

Man kann mir vorwerfen, ich spielte das »Was wäre, wenn«-Spiel, bei dem es nie echte Antworten gibt. Aber nach meiner Überzeugung hatte Gould recht, als er unsere Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Zufalls für den Strom des Lebens richtete, auch wenn er seine Argumentation nach meiner Vermutung zu weit treibt. Bei leidenschaftsloser Betrachtung muß man aber davon ausgehen, daß das Massenaussterben für die Geschichte des Lebens eine wichtige gestaltende Kraft war, und das auch in nicht vorhersehbarer Weise. Aus dieser Unberechenbarkeit folgt, daß die Entwicklung von den Fischen bis zu uns in der Evolution zufällig ablief, daß sie aber nicht ablaufen mußte. Nach dieser Lesart kann man aus der Geschichte des Lebens schließen, daß die Evolution des Homo sapiens nichts Zwangsläufiges war. Wir sind, wie Gould es formulierte, »ein höchst unwahrscheinliches Evolutionsereignis«.9 Das können wir vielleicht nur schwer einsehen, aber es stimmt sicher.

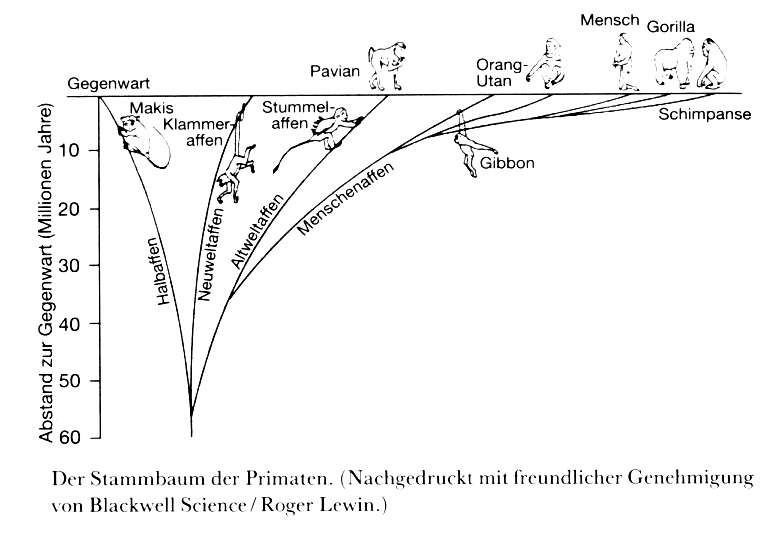

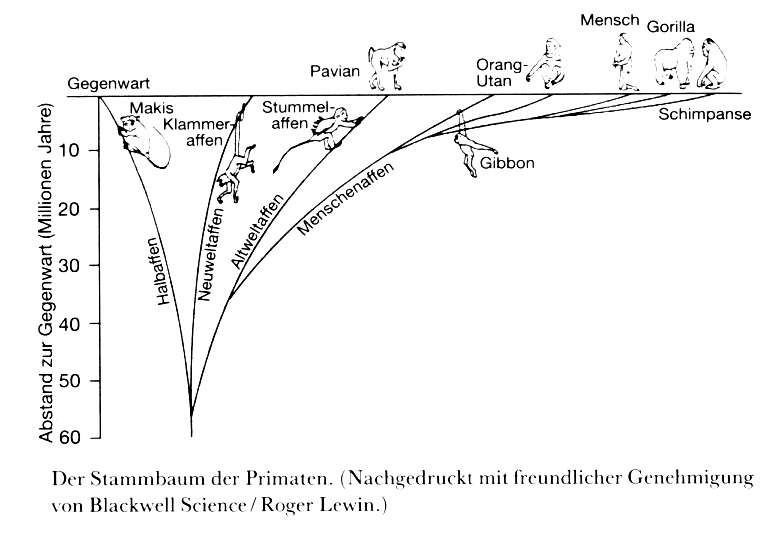

Auf der lokalen Ebene führt die Geschichte des Lebens im wesentlichen zu den gleichen Schlußfolgerungen wie im globalen Maßstab. Vor 20 Millionen Jahren zog sich ein üppiger Waldgürtel von Westen nach Osten quer über den afrikanischen Kontinent. Es gab ein Dutzend Arten von Menschenaffen, vielleicht sogar noch mehr.

106

Die Kleinaffen spielten in der ökologischen Gemeinschaft noch keine wichtige Rolle. Während der nächsten 15 Millionen Jahre ereigneten sich überall auf dem Kontinent tiefgreifende Veränderungen, ausgelöst vor allem durch geologische Kräfte aus dem Erdinneren. Danach, vor etwa fünf Millionen Jahren, war nur noch eine Handvoll Menschenaffenarten übrig, es gab zahlreiche Kleinaffen, und irgendwo in Ostafrika war die Menschenfamilie entstanden. Weitere zweieinhalb Millionen Jahre später sanken weltweit die Temperaturen, und an den Polen bildeten sich gewaltige Eiskappen. Jetzt entwickelte sich die mit einem großen Gehirn ausgestattete Gattung Homo, jene Abstammungslinie, die zu uns führt. Das ist in groben Umrissen die ganze Geschichte. Sehen wir uns jetzt einmal an, was im einzelnen geschah und warum.

Die geologischen Kräfte, die das Antlitz des Kontinents veränderten, stammten aus der Trennlinie zweier tektonischer Platten, die sich vom Roten Meer im Norden bis nach Mosambik im Süden zieht. Emporquellendes Magma drückte zwei riesige »Blasen« nach oben, den äthiopischen und den kenianischen Dom, jeder mindestens 2000 Meter hoch. Je weiter die Platten auseinandertrieben, desto stärker wurde die Spannung in dem darüberliegenden Kontinentalgestein. Schließlich, vor etwa zehn bis zwölf Millionen Jahren, gab es nach: Durch Verwerfungen und weiteres Anheben entstand das Große Rift-Tal, eine der wenigen geologischen Strukturen, die man sogar aus dem Weltraum ohne weiteres erkennt.

Diese physikalischen Veränderungen hatten tiefgreifende ökologische Folgen. Die Winde, die vorwiegend von West nach Ost geweht und die Wälder des ganzen Kontinents mit Feuchtigkeit vom Atlantik versorgt hatten, wurden jetzt durch eine Barriere aufgehalten, die Erhebung, die im Zusammenhang mit dem Großen Rift-Tal entstanden war. Die Winde wurden nach oben getrieben und gaben die Feuchtigkeit ab, so daß der Osten des Tals im »Regenschatten« lag. Durch den Wassermangel schrumpften die Wälder und zerfielen in Stücke; an ihre Stelle traten lockere Gehölze und schließlich Grassteppen. Wo der Wald zuvor einen mehr oder weniger einheitlichen Lebensraum gebildet hatte, gab es jetzt zwei ökologische Zonen:

107

Im Westen gedieh weiterhin der Wald, der Osten dagegen war von dem neu entstandenen Mosaik aus Busch- und Graslandschaften überzogen. Weiter bereichert wurde das Mosaik durch das Rift-Tal selbst, das verschiedene Lebensräume von kühlen Hochebenen bis zu heißer, trockener Wüste an der Talsohle bot. Solche reich gegliederten, mosaikartigen Lebensräume, das weiß jeder Biologe, sind eine kraftvolle Triebfeder der Evolution, denn sie bieten viele Gelegenheiten für unterschiedliche Arten der Anpassung. Von dieser Tatsache legt die heutige Artenvielfalt des Gebietes beredtes Zeugnis ab.

Die ökologischen Auswirkungen nach der Entstehung des Rift-Tales waren offenbar für die Evolution der Menschenfamilie von entscheidender Bedeutung. Die Menschen stammen von dem gleichen Vorfahren ab wie die heutigen Schimpansen; die Entwicklungslinien trennten sich vor etwa fünf Millionen Jahren. Westlich des Tales konnten die Menschenaffen weiterhin so leben, wie es ihrer Anpassung an dichtbewaldetes Gelände entsprach. Heute sind dort Schimpansen und Gorillas zu Hause. Dagegen eignete sich das Gebiet östlich des Tales, wo die Wälder wegen des ausbleibenden Regens schnell verschwanden, nicht mehr für Menschenaffen. Der aufrechte Gang, das charakteristische Merkmal der Menschenfamilie, entstand einer sehr überzeugenden Theorie zufolge als Anpassung zur effizienteren Fortbewegung zwischen weit voneinander entfernten Nahrungsquellen. Es gibt auch andere Theorien, aber diese erscheint angesichts der damaligen Veränderungen des Lebensraumes biologisch sehr sinnvoll.

Über die frühe Vorgeschichte der Menschenfamilie wissen wir sehr wenig, denn aus der Zeit vor mehr als vier Millionen Jahren gibt es so gut wie keine Fossilien. (Der Zeitpunkt vor fünf Millionen Jahren für die Entstehung der Menschenfamilie ergibt sich aus Vergleichen zwischen den Genen von Menschen und afrikanischen Menschenaffen sowie aus kürzlich entdeckten Fossilien.) Aus den letzten drei Millionen Jahren kennt man dagegen genügend Versteinerungen, und man kann erkennen, daß damals mehrere Menschenarten — das heißt Arten aufrecht gehender Menschenaffen — in Ost- und Südafrika nebeneinander existierten.

108

Der Stammbaum der Primaten. (Nachgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Blackwell Science/Roger Lewin.)

Es ist genau die Verteilung, die man bei der Entstehung einer neuen Anpassung beobachtet — in diesem Fall war es eine neue Art der Fortbewegung. Über mehrere Millionen Jahre hinweg entwickelte sich eine ganze Reihe von Variationen desselben Themas, wobei neue Arten entstanden und andere ausstarben. Die grundlegenden angepaßten Eigenschaften der ganzen Familie waren ein relativ zierlicher Körperbau, der aufrechte Gang und ein kleines Gehirn. Die Ernährung umfaßte mehr zähes Futter als bei anderen Menschenaffen. Diese frühen Angehörigen der Menschenfamilie waren die verschiedenen Arten der Gattung Australopithecus.

Vor etwa 2,5 Millionen Jahren gab es in der Evolution der Menschenfamilie offenbar einen weiteren Schub, der zu zwei verschiedenen Anpassungen an ähnliche Umweltbedingungen führte. Bei einer davon wurden die bisherigen Eigenschaften noch weiter entwickelt: Es tauchten aufrecht gehende Menschenaffen auf, die in einer trockeneren Umgebung leben und noch zähere pflanzliche Nahrung essen konnten.

109

Die zweite umfaßte mehrere wichtige Veränderungen, so die Entwicklung eines athletischeren Körperbaus, eines größeren Gehirns und vor allem eine Ernährung, die jetzt, ermöglicht durch die Herstellung und Verwendung von Steinwerkzeugen, auch Fleisch einschloß. Das war die Gattung Homo, von der es anfangs wahrscheinlich ebenfalls mehrere Arten gab. Beide Evolutionsrichtungen kann man als Anpassung an eine trockenere Umwelt verstehen.

Geschah vor 2,5 Millionen Jahren etwas Bedeutsames, das die beschleunigte Evolutionstätigkeit auslöste? Ich glaube ja, und ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Arbeiten von Elizabeth Vrba und die von ihr so genannte »Puls-Fluktuationshypothese«. Vrba, eine südafrikanische Anthropologin, die heute an der Yale University arbeitet, untersuchte viele Jahre lang die Evolution der süd- und ostafrikanischen Antilopen. Sie erkennt vor fünf und 2,5 Millionen Jahren Evolutions»pulse«, Phasen, in denen das Klima sich bekanntermaßen weltweit abkühlte. Der Temperaturrückgang führte zu Umweltveränderungen, so daß die ökologischen Lebensgemeinschaften wandern mußten, und manchmal zerfielen dabei auch zuvor zusammenhängende Lebensräume in kleine Bruchstücke. Die Tierarten versuchen zwar, mit ihrem Lebensraum zu wandern und sich so die Umweltbedingungen zu erhalten, an die sie angepaßt sind, aber manchmal gelingt ihnen das nicht: Sie treffen beispielsweise auf geographische Hindernisse oder werden in Rückzugsgebieten festgehalten, den verbliebenen Resten eines einstmals großen Verbreitungsgebietes.

Für eine Art, die derart in der Falle sitzt, gibt es zweierlei Zukunftsaussichten. Entweder stirbt sie aus, oder sie kann sich wegen der genetischen Isolation so verändern, daß eine neue Art entsteht. Deshalb lösen größere Klimaveränderungen wie die Abkühlung vor fünf und 2,5 Millionen Jahren neben Aussterbewellen auch Wellen der Artbildung aus. Das ist Vrbas Fluktuationspuls, und er spielt sich in allen ökologischen Gemeinschaften ab.

110

Die zweite Abkühlungsphase hatte beispielsweise nicht nur bei Menschen und Antilopen einen Evolutionspuls zur Folge, sondern auch bei Nagetieren und vielen Pflanzenarten. Den Effekt kann man nicht nur in Afrika, sondern auch in Asien und Europa beobachten. Was dabei besonders bemerkenswert ist: Der Motor der Evolution wird demnach von äußeren Umweltveränderungen angetrieben und nicht, wie es der klassischen darwinistischen Theorie entspräche, durch interne Konkurrenz.

Wie ich zuvor erwähnt habe, entstand die Menschenfamilie vor etwa fünf Millionen Jahren; diese Schätzung stützt sich sowohl auf genetische Befunde als auch auf die Untersuchung neuentdeckter Fossilien aus Äthiopien und Kenia. Der Zeitpunkt stimmt mit der Fluktuationshypothese überein, denn damals gab es weltweit einen deutlichen Temperaturrückgang; er käme als Triebkraft der Evolution bei der Entstehung der Menschenfamilie in Frage, aber mit Sicherheit behaupten können wir das nicht.

Ich möchte noch einmal auf das »Was wäre, wenn«-Spiel zurückkommen, um das es hier geht. Hätte es die tektonischen Kräfte nicht gegeben, die das Große Rift-Tal entstehen ließen, läge vielleicht noch heute quer über dem Kontinent ein Waldgürtel, der viele Menschenaffenarten beherbergt, aber keine, die aufrecht geht.

Nimmt man jedoch an, daß das Tal sich in der tatsächlichen Form entwickelte, gelangt man auch zu den aufrecht gehenden Menschenaffen mit kleinem Gehirn. Wäre die Temperatur vor 2,5 Millionen Jahren nicht gesunken, hätte kein Evolutionspuls eingesetzt, der zu einer Anpassung an eine trockenere Umwelt führte: keine Arten von Homo, keine Menschen.

Solange der Motor der Evolution hauptsächlich von äußeren Kräften — launenhaften Ereignissen in der Umwelt — angetrieben wird, ist nichts in der Evolution unvermeidlich. Jede Art ist eine zufällige historische Tatsache, und die Vorgänge, die zu ihrer Entstehung führten, lassen sich als historische Vorgänge beschreiben. Aber das heißt nicht, daß sie so ablaufen mußten, wie sie abgelaufen sind. Es war einfach so, das ist alles.

111

Kaum ein anderes Thema ist so darauf angelegt, heftige Meinungsverschiedenheiten unter Biologen auszulösen, wie die Frage nach der Komplexität. Genauer gesagt, geht es um die Vorstellung, die Evolution habe zu immer größerer biologischer Komplexität geführt. Auf den ersten Blick scheint die Antwort einfach: Natürlich war es so. Das Leben begann mit einfachen Einzelzellen, entwickelte sich über unauffällige Wirbellose aufwärts zu Fischen, Amphibien und Säugetieren, und fand seinen Höhepunkt schließlich in einer Art, die über ihre eigene Evolution nachdenken kann.

Kaum jemand würde bezweifeln, daß auch die primitivsten Säugetiere komplexer sind als die Einzeller. Wenn man die Frage aber auf die Vielzeller beschränkt, wie fällt dann der Vergleich zwischen einem Reptil und einem Säugetier aus? Säugetiere sind in der Regel aktiver, haben eine gleichbleibend hohe Körpertemperatur, zeigen meist mehr Sozialverhalten und besitzen natürlich ein wesentlich größeres Gehirn. Diese Eigenschaften scheinen der Ausdruck einer größeren Komplexität zu sein, und das kann ich ohne größere Schwierigkeiten akzeptieren. Wo also liegt das Problem?

Es gibt drei Probleme: ein wahrnehmungsbedingtes, ein philosophisches und ein praktisches. Da wir große landlebende Wirbeltiere sind, neigen wir dazu, uns auf das von uns bewohnte biologische Umfeld zu konzentrieren und die Eigenschaften, die wir dort finden — zum Beispiel Sozialverhalten und Intelligenz —, besonders hoch zu bewerten. Aber Bäume sind beispielsweise hervorragend an ihre chemische Umwelt angepaßt, und Motten können einen potentiellen Paarungspartner über mehrere Kilometer hinweg wahrnehmen, geleitet nur durch ein paar Lockstoffmoleküle, die der Wind heranträgt. Sind das nicht ebenfalls wertvolle Fähigkeiten?

Das ist das Wahrnehmungsproblem. Die philosophische Frage ist in sich ebenfalls komplex und hat damit zu tun, daß die Zunahme der Komplexität häufig mit einer inneren Neigung zum Evolutionsfortschritt gleichgesetzt wird. Biologen schrecken vor dem Gedanken an solche inneren Triebkräfte zurück, und wie wir bereits gesehen haben, diente die Vorstellung vom Fortschritt in der Evolution als Rechtfertigung dafür, daß man andere Rassen als minderwertig oder unterentwickelt bezeichnete. Die praktische Frage schließlich lautet ganz einfach: Nach welchen Maßstäben soll man die Komplexität beurteilen? Eine naheliegende Methode, sie zu messen, gibt es nicht.

112

Diese Probleme möchte ich in den Zusammenhang des vorliegenden Kapitels stellen: Sind die Menschen der Höhepunkt der Evolution? Für uns bezieht sich diese Frage meist auf das Gehirn und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. (Daß unser Körper komplexer wäre als der anderer Säugetiere, können wir eigentlich nicht behaupten.) Mit Recht können wir fragen, ob unser Gehirn mit seinen analytischen und kreativen Fähigkeiten sowie mit seiner Selbstwahrnehmung den (bisherigen) Höhepunkt der Evolution darstellt.

Dabei sollten wir von der Theorie der natürlichen Selektion ausgehen. Stephen Jay Gould, heute der fruchtbarste Autor zu Themen der Evolution, meint begeistert: »Die unausgesprochene Leugnung des inneren Fortschritts ist das wichtigste Merkmal, das Darwins Theorie der natürlichen Selektion von anderen Evolutionstheorien des 19. Jahrhunderts unterscheidet.«10) Ein Grund dafür, daß Darwins Theorie bei seinen viktorianischen Zeitgenossen auf so wenig Gegenliebe stieß, war nach Goulds Vermutung genau diese Leugnung des Fortschritts in der Evolution: »Sie postuliert keine Mechanismen der Vervollkommnung und gibt keine Garantie für allgemeine Verbesserungen; kurz gesagt, bot sie keinen Anlaß zum Beifall in einem politischen Klima, das den Fortschritt in der Natur bevorzugte.«11)

Es stimmt zwar, daß die natürliche Selektion für den Augenblick wirkt und als Reaktion auf die jeweils herrschenden Umstände unmittelbare Anpassungen hervorbringt. Aber das ist kein globales, sondern ein lokales Phänomen, und nichts daran weist insgesamt in Richtung einer größeren Komplexität. Dennoch zeigt sich Darwin in der Entstehung der Arten und anderen Schriften in der Frage des Fortschritts unschlüssig: Einmal leugnet er ihn, ein anderes Mal hält er ihn für gegeben.

113

In einem Brief an den amerikanischen Biologen Alphaeus Hyatt schrieb Darwin zum Beispiel 1872: »Nach langem Nachdenken kann ich mich nicht der Überzeugung erwehren, daß es in der Evolution keine innere Tendenz zum Fortschritt gibt.« Dagegen stellt er in dem Kapitel »über die geologische Reihenfolge der organischen Wesen« seiner Entstehung der Arten fest, die früheren Arten müßten in Konkurrenz zu heute lebenden Formen mit Sicherheit »besiegt und vernichtet« werden. Und er fügt hinzu: »Ich habe keinen Zweifel, daß dieser Vorgang der Verbesserung deutlich und sinnvoll die Organisationsform der im Vergleich zu den ältesten, besiegten Formen jüngeren, siegreichen Lebensformen beeinflußt hat; aber ich sehe keinen Weg, wie man diesen Fortschritt überprüfen könnte.«12)

Manche Zeitgenossen Darwins, so beispielsweise Charles Lyell, lehnten die Vorstellung vom Fortschritt in der Natur zwar ab, weil die Menschen mit ihrem Moralempfinden demnach nur fortgeschrittene Affen gewesen wären, aber die Begriffe »Fortschritt« und »Evolution« bedeuteten dennoch schon bald das gleiche. Der Philosoph Herbert Spencer, der auch den Begriff survival of the fittest (»Überleben des Geeignetsten«) erfand, schrieb 1851: »Fortschritt... ist kein Zufall, sondern eine Notwendigkeit.« Und etwas später meinte Henry Fairfield Osborn, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das American Museum of Natural History leitete: »Darwins Evolutionslehre... war das Mittel des Evolutionsfortschritts und wird es immer sein.« Damit sprach er für die Mehrzahl seiner Kollegen.

Bis vor etwa zehn Jahren hatten die Biologen kein ungutes Gefühl, wenn sie die Zunahme der Komplexität als Ergebnis der Evolution bezeichneten, und der Begriff »Fortschritt« wurde im gleichen Sinne wie »Komplexität« verwendet. In jüngerer Zeit hat sich hier jedoch eine gewisse Nervosität breitgemacht, und heute kann man durchaus über Komplexität sprechen, ohne damit den Fortschritt zu meinen. Fortschritt, so sagt man jetzt, beinhaltet irgendeine geheimnisvolle innere Tendenz zur Verbesserung, und das gilt als zu mystisch. Deshalb war es ein Zeichen der Courage, als Matthew Nittecki vom Field Museum in Chicago 1987 eine Tagung über Evolution und Fortschritt organisierte.

111

Mit einer Ausnahme leugneten alle Redner, daß es den Fortschritt gibt; einzig der Genetiker Francisco Ayala stellte fest: »Die Fähigkeit, Informationen über die Umwelt aufzunehmen und zu verarbeiten, um dann entsprechend zu reagieren, ist eine wichtige Anpassung, denn sie ermöglicht es den Lebewesen, sich geeignete Umweltbedingungen und Ressourcen zu suchen und ungeeignete zu meiden.« Diese Anpassung, so Ayala, wurde im Laufe der Evolution immer weiter verfeinert. Ich werde auf dieses wichtige Thema später zurückkommen.

Am lautstärksten leugnete Gould den Fortschritt; er versicherte, es handele sich um eine »schädliche, kulturell bedingte, unüberprüfbare und nutzlose Idee, die wir durch eine andere ersetzen müssen, wenn wir die Gesetzmäßigkeiten der historischen Abläufe verstehen wollen.« Schädlich, so erklärte er, sei sie wegen des gesellschaftlichen Zusammenhanges: Der Fortschritt diene als Rechtfertigung für Rassismus und für die Unterdrückung der Armen und sozial Benachteiligten.

Seit der Tagung von Chicago hat man mehrere Versuche unternommen, objektiv festzustellen, ob die Komplexität im Laufe der Evolution tatsächlich zugenommen hat. In einem Ansatz wurde untersucht, ob die Struktur der Wirbelsäule bei bestimmten Tiergruppen — Eichhörnchen, Wiederkäuern und Kamelen — während eines Zeitraumes von 30 Millionen Jahren komplexer wurde. In einer anderen Untersuchung verfolgte man das gleiche Ziel bei den Gehäusen der Ammonoideen, Nautilus-ähnlicher Geschöpfe, die vor 350 Millionen Jahren lebten und zusammen mit den Dinosauriern ausstarben. Beide Studien gelangten zu dem Schluß, es sei keine Zunahme der Komplexität nachzuweisen. Es waren heldenhafte Versuche, etwas zu tun, das sonst kaum jemand wagte. Immerhin hatte schon der große Evolutionsforscher Elliot Grafton Smith einmal gesagt: »Nur ein sehr tapferer Anatom würde zu beweisen versuchen, daß der heutige Mensch komplizierter gebaut ist als ein Schalenhäuter aus dem Devon.«13)

Ich bin mir nicht sicher, was ich von diesen Untersuchungen halten soll. Vielleicht gab es bei den gemessenen Eigenschaften tatsächlich keine Komplexitätszunahme. Vielleicht haben die Wissenschaftler einfach das Falsche gemessen.

115

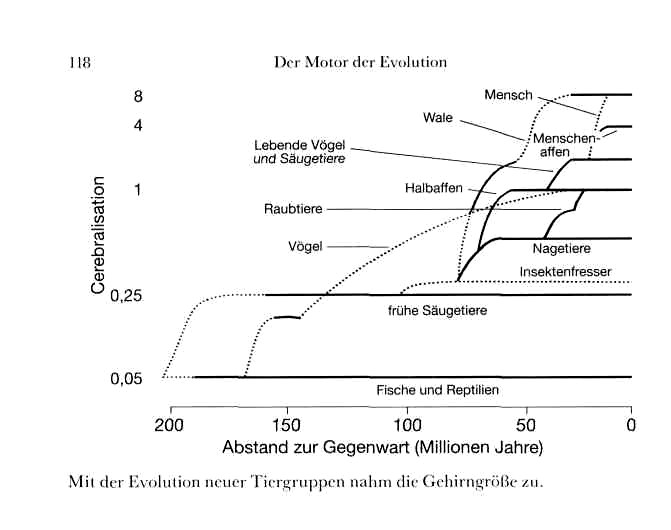

Vielleicht hätten sie Merkmale zwischen verschiedenen Gruppen vergleichen sollen und nicht innerhalb der Gruppen. Der letztgenannte Punkt ist meines Erachtens stichhaltig, und ich stimme mit dem überein, was Simpson gesagt hat: »Der Verlauf der Evolution als Ganzes ist sicher von einem Gesamttrend [vom Einfachen zum Komplizierten] gekennzeichnet.«14) Ich möchte mich so weit vorwagen zu behaupten, wir sollten uns die Gehirnentwicklung während des Phanerozoikums ansehen und untersuchen, welche Veränderungen hier im Ganzen stattgefunden haben.

Die offenkundigste Veränderung des Gehirns betrifft die Größe, insbesondere wenn man sie relativ betrachtet. Setzt man sie beispielsweise ins Verhältnis zur Körpergröße, ist das Gehirn des Menschen mindestens hundertmal größer als das der ersten Amphibien oder Reptilien, und diese Tatsache halten wir für bedeutsam. In seinem Werk Die Abstammung des Menschen schrieb Darwin 1871:

»Ich nehme an, niemand hat einen Zweifel daran, daß der große Anteil, den das Gehirn des Menschen im Verhältnis zu seiner Körpergröße einnimmt, wenn man es mit dem entsprechenden Anteil bei Gorilla oder Orang-Utan vergleicht, eng mit seinen geistigen Fähigkeiten verknüpft ist.«

Damit hatte Darwin zweifellos recht, aber seine Behauptung enthält zwei unausgesprochene Annahmen, die nicht unbedingt stimmen müssen, obwohl man sie auch heute noch vielfach für richtig hält. Nach der ersten bedeutet größer auch klüger, und die zweite besagt, daß die Evolution des Wirbeltiergehirns zwangsläufig zu etwas so Leistungsfähigem wie dem menschlichen Gehirn führen mußte.

Vor 20 Jahren skizzierte Harry Jerison von der University of California in Los Angeles in seinem Klassiker Evolution of the Brain and Intelligence die Evolution des Wirbeltiergehirns, und seither hat er noch viele Einzelheiten ergänzt. Er entwickelte den Cerebralisationsquotienten als Maß für die Größe des Gehirns im Verhältnis zur Körpergröße und verfolgte seine Veränderungen im Laufe der Evolution. Dabei ist insgesamt eine Gesetzmäßigkeit zu erkennen: Bei der Evolution der ersten Reptilien bildete sich eine Verteilung aus. Die Reptilien besaßen vor 300 Millionen Jahren ein kleines Gehirn, und so ist es bis heute geblieben.

116

Trägt man in einem doppelt logarithmischen Diagramm die Gehirngröße gegen die Körpergröße auf, ergibt sich für alle verfügbaren lebenden und ausgestorbenen Reptilienarten eine Gerade, das heißt, die Cerebralisiation (Ausbildung des Gehirns) blieb in der gesamten Entwicklungsgeschichte der Reptilien gleich. Die Dinosaurier, die vielfach erheblich größer waren als die heutigen Reptilien, liegen genau auf der Geraden und strafen demnach den Mythos Lügen, wonach sie aufgrund beschränkter geistiger Fähigkeiten dem Aussterben entgegendämmerten.

Vor etwa 200 Millionen Jahren entstanden die ersten Säugetiere; diese kleinen, nachtaktiven Geschöpfe hatten, was die Cerebralisation anging, einen Sprung nach vorn gemacht: Ihr Gehirn war im Verhältnis zur Körpergröße vier- bis fünfmal so umfangreich wie das eines durchschnittlichen Reptils. Trägt man auch hier wiederum Gehirn- und Körpergröße vieler Arten in ein Diagramm ein, ergibt sich für die urtümlichen Säugetiere ebenfalls eine gerade Linie; sie hat die gleiche Steigung wie bei den Reptilien, ist aber insgesamt nach oben verschoben — ein Zeichen für die stärkere Cerebralisation. Diese Veränderung fällt zufällig auch mit dem Auftauchen der Neuhirnrinde (Neocortex) zusammen, einer dünnen Zellschicht, die den unteren Teil des Vorderhirns bedeckt und letztlich für die höheren kognitiven Funktionen verantwortlich ist. Die Neuhirnrinde gibt es ausschließlich bei den Säugetieren, und sie ist ein entscheidender Grund für ihre stärkere Cerebralisation (die Größe der anderen Gehirnteile nahm allerdings ebenfalls zu). Selbst die Vögel, die kurz nach den Säugetieren entstanden und den gleichen Cerebralisationsgrad erreichten, besitzen keine Neuhirnrinde.

Nachdem das Säugetiergehirn sich bei den ersten Tiergruppen entwickelt hatte, blieb der Cerebralisationsgrad fast 100 Millionen Jahre lang unverändert. Als dann vor 65 Millionen Jahren die ersten modernen Säugetiere auf der Bildfläche erschienen, vor allem aber vor 35 Millionen Jahren, gab es einen weiteren Entwicklungsschub, durch den der Cerebralisationsgrad nochmals um das Vier- bis Fünffache stieg.

117

Getragen wurde dieser Aufschwung vor allem von den Huf- und Raubtieren, und auch die Primaten standen an vorderster Front. Die Halbaffen, urtümliche Primaten, zu denen heute beispielsweise die Galagos (auch Buschbabys genannt) und andere Lemuren gehören, entwickelten sich schon früh bis fast auf den Stand der modernen Säugetiere. Noch größer ist das Gehirn bei den Anthropoiden, zu denen Kleinaffen, Menschenaffen und Menschen gehören: Kleinaffen übertreffen den Durchschnitt der Säugetiere um das Zwei- bis Dreifache, und Menschen erreichen den sechsfachen Wert. Diesen Höchstwert zeigen neben den Menschen auch manche Meeressäuger, beispielsweise die Delphine.

An dem letzten Sprung im Cerebralisationsgrad hatten nicht alle heute lebenden Säugetiere teil. Die Insektenfresser zum Beispiel blieben fast auf dem Stand der urtümlichen Säuger, und das gleiche gilt für Beuteltiere wie das Virginische Nordopossum. Von Vögeln gibt es nur wenige Fossilien, so daß sich die Veränderungen schwer nachvollziehen lassen. Die ersten Vögel standen jedenfalls auf einer ähnlichen Stufe wie die urtümlichen Säuger, und die heutigen Formen erreichen fast den Durchschnittswert der modernen Säugetiere.

In diesem Bild von der Evolution des Wirbeltiergehirns, das ich nur in groben Umrissen skizziert habe, fehlen sicher wichtige Einzelheiten. Aber mehrere Kernpunkte sind deutlich zu erkennen. Der erste ist die Stetigkeit, und der zweite besteht in den offenkundigen gelegentlichen Schüben schneller Veränderung. Wie man dieses große Muster interpretiert, hängt vielleicht von der eigenen Grundeinstellung ab. Wer behauptet, es gebe in der Evolution keinen in eine bestimmte Richtung verlaufenden Fortschritt, wird die Unveränderlichkeit innerhalb der großen Gruppen betonen — ein führender Vertreter dieses Standpunkts ist Gould. Wer dagegen in der Evolution nach grundlegenden Triebkräften sucht, wird mehr Gewicht auf die Wandlungen legen. Dies war die bevorzugte Ansicht des verstorbenen Allan Wilson von der University of California in Berkeley.

118

Nach Wilsons Ansicht trieben die Gehirne ihre eigene Evolution voran. Eine neue Verhaltensweise, die bei einem Individuum in einer Population auftaucht, wird von denjenigen Angehörigen der Population übernommen, die genetisch dazu veranlagt sind. Deshalb wird die genetisch festgelegte Neigung zu Neuerungen und Lernen von der natürlichen Selektion begünstigt, und es bildet sich eine Rückkopplungsschleife, die den Vorgang im Prinzip im Laufe der Zeit immer mehr beschleunigen sollte. Nicht Klimaveränderungen oder andere äußere Kräfte, sondern das Verhalten treibt nach Wilsons Ansicht die Evolution voran: Größere Gehirne bringen größere Gehirne hervor, und so weiter.

Nun sind aber die 100 Millionen Jahre, in denen die Cerebralisation der frühen Säugetiere stagnierte, wohl kaum ein Indiz für eine wirksame Rückkopplungsschleife. Aber, so Wilson, man braucht nur die wichtigsten Veränderungen — von den Reptilien über die urtümlichen Säuger zu den heutigen Säugetierformen — in ein Diagramm einzutragen, und schon erkennt man eine zunehmende Geschwindigkeit des Wandels.

119

»Eine so geformte Kurve läßt auf einen autokatalytischen Vorgang schließen«, sagte Wilson 1991, kurz vor seinem Tod, in einem Vortrag. »Das heißt, das Gehirn hat seine eigene Evolution auf der zum Menschen führenden Abstammungslinie vorangetrieben.«

Wenn Ayala mit seiner bereits erwähnten Behauptung recht hat, »die Fähigkeit, Information aufzunehmen und zu verarbeiten«, sei eine Anpassung, die zu immer weiterem Fortschritt neigt, erscheint die im Laufe der Evolution zunehmende Gehirngröße der wichtigen Tiergruppen höchst sinnvoll. Manche Biologen bejahen die Tatsache der Komplexitätszunahme, halten sie aber nicht für eine Tendenz, sondern für einen Effekt. Mit »Effekt« meinen sie das Ergebnis einer Konkurrenzsituation, in der beispielsweise ein »Rüstungswettlauf« zwischen Räuber und Beute zu immer schnelleren Raubtierarten und immer beweglicheren Beutetieren führt. Die Verbesserungen sind demnach eine lokale Reaktion auf die Konkurrenzsituation und keine Tendenz, die dem Evolutionsmechanismus selbst innewohnt. Aber wenn die Lebewesen als komplexe Systeme dazu neigen, ihre Fähigkeit zur Informationsaufnahme und -verarbeitung zu verbessern, dann wird es durch die zögernden Schritte des entwicklungsgeschichtlichen Wandels insbesondere in Zeiten wichtiger Neuerungen eine Triebkraft in Richtung größerer Gehirne geben.

Ich weiß, daß diese Schlußfolgerung bei biologischen Puristen nicht sonderlich beliebt ist: Sie werden mir vorwerfen, ich sei »gehirnzentriert«. Sie werden auf viele Dinge in der Welt des Lebendigen hinweisen, die größere Auswirkungen haben als die Funktionsweise der Nervenzellen — wie zum Beispiel Bakterien oder einzellige Pilze. Damit haben sie recht. Gould äußerte über die auf das Gehirn bezogene Voreingenommenheit folgende Vermutung:

»Der gar nicht so verborgene Hintergrund ist bei alledem die Sorge um das menschliche Bewußtsein... Wenn man annimmt, daß die Gehirngröße im Laufe der Evolution zwangsläufig zunehmen mußte, wird das Bewußtsein der Menschen von einem launischen Zufall zu etwas Vorhersagbarem.«15)

Dennoch ist es nach meiner Überzeugung töricht, wenn man sich gegenüber der sehr realen biologischen Komplexität aller Gehirne und der nicht zu leugnenden Überlegenheit des menschlichen Gehirns blind stellt. Ich stimme mit Edward Wilson überein, der einmal geschrieben hat: »Wir sollten nicht so tun, als leugneten wir in unserer Philosophie etwas, von dem wir im Herzen wissen, daß es stimmt.«16)

In diesem Sinn ist der Mensch tatsächlich der Höhepunkt der Evolution, der höchste Ausdruck biologischer Prozesse. Diese Stellung haben wir allerdings durch viele glückliche Zufalle erreicht, das stimmt, und deshalb können wir unsere Spezies nicht als vorherbestimmt betrachten, wie Teilhard de Chardin behauptete.

Wir können keinen Trost in dem Glauben suchen, die Evolution des Homo sapiens sei etwas Unvermeidliches gewesen. Daß sich eine geistige Kapazität wie die unsere entwickelte und Selbstwahrnehmung in dem uns eigenen Umfang entstand, war an irgendeinem Punkt in der Erdgeschichte tatsächlich unvermeidlich und vorhersehbar. Und zufällig sind wir die Spezies, in der das alles seinen Ausdruck fand.

120-121

#