Anmerk

Start Weiter

7

Eine

endlose Zahl der schönsten Formen Leakey 1995

121-151

Der

letzte Satz von Darwins

<Entstehung der Arten> ist so berühmt wie lyrisch:

»Es

liegt etwas Großartiges in dieser Ansicht vom Leben, wonach es mit allen

seinen verschiedenen Kräften aus wenig Formen, oder vielleicht nur einer,

ursprünglich erschaffen wurde; und daß, während dieser Planet gemäß

den bestimmten Gesetzen der Schwerkraft im Kreise sich bewegt, aus einem

so schlichten Anfang eine endlose Zahl der schönsten und wundervollsten

Formen entwickelt wurden.«1

Als

vor etwa fünf Millionen Jahren die erste Menschenspezies entstand, war sie

eine jener »schönsten Formen«, und das gleiche gilt heute für uns,

den Homo sapiens. Als Produkte der Wechselfälle des Lebens, entstanden

durch das Wechselspiel der Evolutionsprozesse und der manchmal launischen Hand

des Aussterbens, bilden wir und die anderen Arten, mit denen wir die Erde

teilen, eine Lebensgemeinschaft von fast beispielloser Vielfalt.

Wie

wir im vorangegangenen Kapitel gesehen haben, hat der Motor der

Evolution in den letzten 100 Millionen Jahren insgesamt für eine Zunahme der

Artenvielfalt gesorgt, die in der Geschichte der vielzelligen Lebensformen

nicht ihresgleichen hat, abgesehen von ihren explosionsartigen Anfangen. Kurz

und auffällig unterbrochen durch das Aussterben am Ende der Kreidezeit,

führte diese Zunahme der Vielfalt bis heute zu einer Welt, in der mehr Arten

leben als in jeder anderen Phase der Erdgeschichte.

Für

den Paläontologen wird die Reichhaltigkeit des Lebendigen in den Fossilfunden

auf augenfällige Weise deutlich.

Im

Mittelpunkt meines Berufslebens stand zwar über viele Jahre hinweg die

Geschichte der Menschenfamilie, aber ich war mir immer sehr deutlich des

größeren Zusammenhanges bewußt, in dem sie sich entfaltete. Die

Lebensräume Ostafrikas, die mir am vertrautesten sind, haben in den letzten

15 Millionen Jahren starke Wandlungen durchgemacht, die in erheblichem Ausmaß

auf geologische Veränderungen zurückgingen.

Betrachtet

man diese 15 Millionen Jahre als großes Schauspiel, dann gab es in

wechselnden Szenen komplexer Lebensgemeinschaften eine ständige Veränderung

der Rollenbesetzung. Jede dieser Lebensgemeinschaften war für sich

gesehen vollständig, aber wie man an den Fossilfunden erkennt, hatte sie auch

immer eine Vergangenheit und natürlich eine Zukunft. Jede war ein

vorübergehender Ausdruck des Lebensflusses. Wie ich in Kürze erläutern

werde, ist die paläontologische Sichtweise für die derzeitige biologische

Vielfalt nach meiner Überzeugung von großer Bedeutung; es ist eine

Sichtweise, die erst seit kurzem ins Blickfeld der Ökologen rückt.

Als

ich die Leitung der Naturschutzbehörde übernahm, wurde ich aus der

Vergangenheit sehr plötzlich in die Gegenwart versetzt, von dem vorrangigen

Interesse für ausgestorbene Arten zu der Sorge um Arten, die vom Aussterben

bedroht waren. Die natürliche Tierwelt Kenias ist äußerst vielfältig und

steht dem Artenreichtum in fast allen anderen Gebieten der Welt in nichts

nach. Als Direktor hatte ich anfangs die Aufgabe, Notfallmaßnahmen zu

ergreifen und der verheerenden Wilderei insbesondere bei Elefanten und

Nashörnern ein Ende zu machen. Dabei blieb die umfassendere Artenvielfalt

meines Landes zwangsläufig außen vor — jedenfalls eine Zeitlang.

Aber

in den ruhigen Augenblicken des Nachdenkens, in denen ich den

drängenden Erfordernissen des Amtes entkam und beispielsweise in einem

kleinen Flugzeug von Nairobi südwärts zum Tsavo-Nationalpark und weiter nach

Westen nach Masai Mara an der Küste reiste, oder bei den allzu seltenen

Gelegenheiten, wenn ich nach Norden zum Turkanasee flog, wurde ich an den

Reichtum des Lebens unter mir erinnert.

122/123

In

der Ökologie kennt man für die Artenvielfalt oder Biodiversität dreierlei

Maßstäbe. Der erste, Alpha-Diversität genannt, ist ein Maß für die

Artenzahl in einer ökologischen Lebensgemeinschaft. Die Beta-Diversität

ergibt sich aus dem Vergleich der Artenzusammensetzung in benachbarten

Lebensgemeinschaften, die sich in bestimmten physikalischen Eigenschaften

(beispielsweise der Höhenlage) unterscheiden. Und die Gamma-Diversität, der

dritte Maßstab, sagt etwas über die Lebensgemeinschaften eines größeren

geographischen Gebietes aus und umfaßt unter Umständen Gegenden mit

ähnlichen Lebensräumen, die viele Kilometer voneinander getrennt sind. Der

Flug von Nairobi zum Turkanasee bietet Anschauungsunterricht für alle drei

Maßstäbe.

Nairobi

liegt etwa 1500 Meter hoch auf dem geologischen Dom, der die kontinentale

Kruste vor 15 Millionen Jahren von einer Höhe knapp über dem Meeresspiegel

bis fast auf 3000 Meter an der höchsten Stelle anhob. Wenn ich von Nairobi

aus nach Norden fliege, muß ich die Böschung des Rift-Tals überwinden, die

von der Stadt aus etwa 1200 Meter ansteigt. Es ist eine äußerst fruchtbare

Gegend: Auf dem nährstoffreichen, roten Vulkanboden breitet sich ein

Flickenteppich aus Tee- und Kaffeeplantagen aus, in den kleine Städte

eingestreut sind. Die Bewältigung des Talabhanges ist immer ein dramatisches

Ereignis: In alle Richtungen erstreckt sich interessantes Gelände, und man

hat gigantische Wolkenformationen über und unter sich. Ich bin jedesmal

erleichtert, wenn ich die gefährliche Kante hinter mir habe.

Im

Westen fallen die Talflanken jäh ab und schaffen so einen Kontrast zwischen

der grünen Hochebene und der ausgedörrten Talsohle. Die Aberdare-Berge im

Osten der Flugroute werden reichlich mit Feuchtigkeit versorgt und beherbergen

eine wunderbar vielfältige Tierwelt mit den eleganten schwarzweißen

Stummelaffen und sogar mit Leoparden. Früher lebten hier auch Zehntausende

von Elefanten, aber so viele sind es heute nicht mehr, denn ihre Zahl wurde

von Wilderern und durch die Ausweitung der Landwirtschaft dezimiert; derzeit

leben hier noch etwa fünftausend von ihnen. Im Osten jenseits der

Aberdare-Berge liegt der Mount Kenya, dessen schneebedeckter Gipfel sich bis

über 5000 Meter erhebt.

124

Ein

einziger Ausblick bietet gewaltige Gegensätze: vergletscherte Gipfel,

Bergwiesen und dichte, kühlere Wälder am Mount Kenya; üppige Feuchtwälder

an den unteren Abhängen der Aberdares; trockene Wüste an der Talsohle; und

dazwischen ein kompliziertes, abgestuftes Vegetationsmosaik. Ich wußte, daß

es in jedem dieser Lebensräume mit Ausnahme der kalten Gletscher ein höchst

vielfältiges Tier- und Pflanzenleben gab, das heißt eine hohe

Alpha-Diversität. Und wenn man von den unteren zu den höheren Abhängen des

Mount Kenya aufstieg, traf man auf völlig unterschiedliche biologische Welten

vom Subtropischen bis zum Alpinen; die Beta-Diversität war also ebenfalls

hoch.

Auf

dem fast dreistündigen Flug von Nairobi zum Ostufer des Turkanasees zieht

unter mir eine atemberaubende ökologische Vielfalt vorüber, die alle

gerade beschriebenen Lebensgemeinschaften und noch vieles andere umfaßt. Ich

überquere die Kante der Laikipia-Hochebene, und danach, während der letzten

eineinhalb Flugstunden, eröffnet sich die Aussicht auf Lavaströme und

Krater, ausgetrocknete Seen, die Schatten versiegter Wasserläufe in der

trockenen Erde und schließlich die Sandsteinformationen, die das Ostufer des

riesigen Sees bilden. Wo wir landen, ist die Alpha-Diversität natürlich

geringer, bestimmt durch geringe Niederschlagsmengen und hohe Temperaturen.

Dennoch

gibt es in dieser Gegend mehr Leben, als die meisten Besucher auf den ersten

Blick bemerken; es reicht aus, damit hier Herden von Weißschwanzgnus und

Leierantilopen, Löwenrudel und sogar Leoparden leben können. Der Flug

vermittelt einen kleinen Eindruck von Kenias Gamma-Diversität, denn man kann

die Lebensgemeinschaften in einem recht großen geographischen Bereich

vergleichen; sie ist ebenfalls hoch, und man erkennt sofort, wie wichtig die

unterschiedliche Geländegestalt für die Entstehung dieser Vielfalt ist. Das

reichhaltige Mosaik der verschiedenen Höhenlagen mit seinen unzähligen

Lebensräumen, in denen die täglichen Temperaturschwankungen, die

Feuchtigkeit und viele Bedingungen des Mikroklimas immer wieder anders sind,

läßt ein ebenso reichhaltiges Mosaik ökologischer Gemeinschaften nicht nur

gedeihen, sondern bringt sie sogar hervor.

125

Würde

ich von Nairobi aus nicht nach Norden, sondern nach Westen fliegen, über das

Rift-Tal nach Uganda und noch weiter, so würde sich vor meinen Augen schon

bald ein undurchdringliches Grün ausbreiten, ein Teppich aus tropischem

Regenwald von Horizont zu Horizont. Er ist die Heimat der afrikanischen

Menschenaffen. Tropische Regenwälder beherbergen eine gewaltige biologische

Vielfalt, das stimmt, aber ohne die Geländeunterschiede des Rift-Tales fehlen

ihnen die Gegensätze, die ein wichtiges Element der Gamma-Diversität sind;

hier gibt es keine Herden von Steppentieren, keine Eidechsen, die an das Leben

in trockenen Wüsten angepaßt sind, keine Bergblumen.

Das reich gegliederte

Gelände im Osten des Rift-Tales mit seinem Mosaik der Lebensräume

lieferte neben vielem anderen auch den Impuls für die erste Evolution der

Menschenfamilie.

Ich

habe über meine Erfahrungen mit der Paläontologie und mit dem Naturschutz in

Kenia gesprochen, weil ich damit das Thema dieses Kapitels einführen will:

den Begriff der biologischen Vielfalt in der heutigen Welt. Jetzt möchte ich

den Blick über Kenia und über Afrika hinaus auf die ganze Welt lenken, und

dabei werde ich mich mit zwei Fragen beschäftigen, die beide für die

moderne, ökologisch orientierte Evolutionsforschung von zentraler Bedeutung

sind. Die erste betrifft die Form der biologischen Vielfalt und die Vorgänge,

durch die sie im lokalen und globalen Maßstab entsteht. Wie wir sehen werden,

kann man die Form mit einer gewissen Zuverlässigkeit beschreiben, denn sie

ist einfach so, wie man es deutlich vor Augen hat, aber die Vorgänge, die

ihrer Entstehung zugrunde liegen, sind nicht so offensichtlich. Die zweite

Frage lautet: Wie viele Arten bilden weltweit die biologische Vielfalt, zu der

auch wir gehören?

Sie zu beantworten mag einfach erscheinen, aber das stimmt

nicht. Ich werde erklären, warum.

Die

Gesamtform der biologischen Vielfalt wird von zahlreichen Faktoren bestimmt,

aber ich möchte mich auf die beiden wichtigsten konzentrieren. Der erste ist

die weltweite Verteilung der Lebensformen: Wo findet man die größte Zahl von

Arten? Der zweite hat mit dem Vergleich der biologischen Vielfalt in den

Meeren und an Land zu tun. Beide sind durch die Triebkraft der Evolution und

die Dynamik der Ökosysteme innig miteinander verknüpft.

126

Das

auffälligste Merkmal der biologischen Vielfalt auf der Erde ist die

ungleichmäßige Verteilung. Vereinfacht gesagt, ist die Artenvielfalt

beiderseits des Äquators am größten; mit höherer geographischer Breite,

das heißt in Richtung des Nord- und Südpols, wird sie immer geringer. Wer

beispielsweise in Nordamerika oder Europa zu Hause ist und dann einmal nach

Kenia kommt, bemerkt den Unterschied sofort. Er zeigt sich im ganzen Spektrum

der Tierwelt, nicht nur bei dem gewaltigen Anblick der wandernden Tierherden

und an den Löwen, Leoparden und Geparden, die den Besucher so stark

beeindrucken, sondern auch an dem phantastischen Reichtum der Vogelwelt und

natürlich am Gewimmel der Insekten. Ebenso deutlich wird das Prinzip an den

Pflanzen, insbesondere in den Regenwäldern mit ihrer reichhaltigen Mischung

der Baumarten und der auf ihnen wachsenden Epiphyten, die ihrerseits wieder

von Mikroepiphyten besiedelt sind. Auch wenn man sich auf die mikroskopische

Ebene begibt, zu den Bakterien und einzelligen Pilzen, trifft man auf den

gleichen Überreichtum der kenianischen Lebensformen, der den Artenreichtum in

den Heimatländern der meisten Besucher bei weitem übertrifft.

Diese

energische Handschrift der Natur, »breitengradabhängiger Gradient der

Artenvielfalt« genannt, ist den Biologen schon seit langem bekannt. Mit

zahllosen Hypothesen versuchte man ihn zu erklären, und das führte letztlich

zur Entstehung der theoretischen Ökologie. Er ist auch für den Artenschutz

von beträchtlicher Bedeutung: Wenn man in den Tropen einen Quadratkilometer

Lebensraum zerstört, gefährdet man damit mindestens zehnmal so viele Arten

wie beim Verlust der gleichen Fläche in gemäßigten Klimazonen. Besonders

reichhaltig ist die biologische Vielfalt in den tropischen Regenwäldern: Sie

bedecken ein Sechzehntel aller Landflächen der Erde, beherbergen aber über

die Hälfte aller Arten. Deshalb ist die erbarmungslose Zerstörung dieser

Wälder zutiefst beunruhigend.

Eine

endlose Zahl der schönsten Formen 127

Die

Konzentration auf die Regenwälder sollte aber, wie eine Studie kürzlich

gezeigt hat, nicht auf Kosten anderer Lebensräume gehen. Wie der Biologe

Michael Mares von der University of Oklahoma in einer Übersichtsuntersuchung

an fast 1000 südamerikanischen Arten feststellte, findet man die größte

Vielfalt zumindest bei manchen Artengruppen überraschenderweise in trockenen

Gegenden, beispielsweise in den Steppen (Llanos) Venezuelas und Kolumbiens,

den Gras- und Buschlandschaften (Cerrados und Caatingas) Brasiliens und den

argentinischen Pampas. »Trockengebiete gelten oft als Regionen mit geringer

biologischer Vielfalt«, stellt Mares in der Fachzeitschrift Science fest,

»aber was die Säugetiere angeht, sind sie die artenreichsten Gegenden des

Kontinents.«2)

Mares'

Entdeckung mindert den Wert der Regenwälder als Regionen großer biologischer

Vielfalt nicht, aber sie erweitert unsere Kenntnisse darüber, wo man Vielfalt

antreffen kann. In einem Kommentar zu dem Aufsatz von Mares schrieben die

Ökologen Stuart Pimm und John Gittleman von der University of Tennessee:

»Wir wissen zu wenig darüber, wo die Artenvielfalt ist, warum sie dort ist

und was aus ihr werden wird.«3)

Bevor

ich mich mit ein paar mutmaßlichen Gründen für den tropischen Artenreichtum

beschäftige, möchte ich einige kurze Beispiele für das Ausmaß der

Unterschiede anführen. Ein Ameisenspezialist, der von Alaska nach Brasilien

wandern und unterwegs in jeder Region die Arten zählen würde, träfe am

Ausgangspunkt der Reise auf drei und am Ziel auf 222 Ameisenarten. Das ist

ein Unterschied von fast zwei Zehnerpotenzen. Der beste Ameisenfachmann ist

natürlich der Biologe Edward Wilson von der Harvard University; er erklärte

1987 in Washington auf einer wissenschaftlichen Tagung über die

Artenvielfalt: »Ich habe an einem einzigen Baum in Peru 43 Ameisenarten

identifiziert, ungefähr ebenso viele wie auf den gesamten Britischen

Inseln.«

Das

gleiche würden Vogel- oder Baumliebhaber erleben. Peter Ashton zum Beispiel,

ein weiterer Biologe der Harvard University, zählte in Borneo die Baumarten

auf 100.000 Quadratmetern des tropischen Regenwaldes. Er kam auf 700 —

ebenso viele wie in ganz Nordamerika.

Der

Motor der Evolution 128

Dramatisch

ist die Zunahme der Artenzahl von Alaska bis zum tropischen Amerika auch bei

den Landvögeln: Sie steigt von 20 auf 600. George Stevens, der in beiden

Regionen lange gearbeitet hat, faßt den ersten Eindruck von diesen

Unterschieden so zusammen: »Wenn man durch Alaska fährt, ist man verblüfft

über die biologische Eintönigkeit. Ja, die geologischen Verhältnisse sind

faszinierend, aber Fauna und Flora sind immer gleich, wo man sich auch

befindet. In Costa Rica dagegen erkennt man schon bei den kleinsten

Geländeveränderungen große Unterschiede in den Lebensräumen.«4)

An

Land ist das Prinzip der zunehmenden Artenzahlen immer und immer wieder zu

erkennen. Über die Verhältnisse in den Meeren gab es bis vor kurzem nur

wenige Anhaltspunkte, denn dieser Lebensraum ist der Forschung natürlich viel

weniger zugänglich, insbesondere was das Leben in der Tiefsee angeht. Die

Tiefen der Ozeane, die früher als eine Art biologische Wüste galten,

beherbergen, wie wir heute wissen, ein gewaltiges Spektrum von Lebensformen.

Und seit man in den siebziger Jahren erstmals Lebensformen entdeckte, die ihre

Energie aus den durch vulkanisch-tektonische Aktivität entstandenen heißen

unterseeischen Quellen beziehen, weiß man auch, daß es dort höchst bizarre

Lebewesen gibt.

Das

neu entstandene Bild vom Leben in den Fluten ähnelt also verblüffend dem vom

Leben an Land; das bestätigte auch eine Gruppe von Wissenschaftlern aus den

Vereinigten Staaten, Schottland und Australien Ende 1993 in einer großen

Studie. Am größten ist die Artenvielfalt in der Nähe des Äquators, und

wenn man die Unterwassergebiete in höheren Breiten betrachtet, nimmt sie

immer weiter ab. »Der Rückgang der Artenvielfalt mit dem Breitengrad kam

unerwartet«, schrieben die Wissenschaftler, »denn man hatte angenommen, daß

die großflächige Verteilung der Umweltbedingungen an der Oberfläche die

Lebensgemeinschaften in größeren Tiefen nicht beeinflußt.«5

Die Tiefsee galt unter ökologischen Gesichtspunkten unabhängig von der

geographischen Breite immer als entsetzlich öde, und deshalb hatte man auch

angenommen, daß es keine großen Unterschiede in der Artenvielfalt

gibt.

Eine

endlose Zahl der schönsten Formen 129

Zu

Recht wiesen die Wissenschaftler daraufhin, daß der Artenschutz ihren

Befunden zufolge in den Meeren von ganz ähnlicher Bedeutung ist wie bei der

Zerstörung der Lebensräume an Land. So werden sich zum Beispiel die Suche

nach Rohstoffen, Ölförderung und Abfallbeseitigung in tropischen Gewässern

in ganz anderem Umfang auf die Artenvielfalt auswirken als in polnahen Meeren.

Mit

der Aussage, die Unterschiede der Artenzahl in der Tiefsee seien

»unerwartet« gewesen, sind wir bei der Frage nach den Ursachen dieses

weltweit gültigen Prinzips, und sie legt mindestens eine offenbar

vernünftige Annahme nahe: Die Abstufungen im Artenreichtum hängen an Land

unmittelbar mit Abstufungen wichtiger physikalischer Faktoren wie Temperatur

und Licht zusammen. Wir nehmen intuitiv an, daß die Lebensräume an Land und

in der Tiefsee sehr unterschiedlich aussehen müssen, und das stimmt auch. In

den Tiefen der Meere herrscht meist undurchdringliches Dunkel, und

Temperaturschwankungen werden abgemildert. An Land gilt das nicht.

Offenbar

ist irgendein grundlegender Mechanismus am Werk, der sich unter sehr

unterschiedlichen Umweltbedingungen auswirkt. Herauszufinden, was das für

ein Mechanismus ist, gestaltet sich nicht etwa deshalb schwierig, weil es

keine Hypothesen gäbe, sondern weil wir zu viele von ihnen haben. Man hat im

Laufe der Jahre zahlreiche Erklärungen angeboten, die einander häufig

unmittelbar widersprachen - ein heilsames Anzeichen, daß wir von einer

verläßlichen Antwort noch weit entfernt sind. Ich möchte einige dieser

Hypothesen genauer beschreiben.

Besonders

beliebt ist seit langem die sogenannte Zeittheorie. Danach herrschen in den

Tropen schon länger die gleichen Bedingungen wie in den gemäßigten

Klimazonen, und zwar wegen der immer wieder auftretenden Eiszeiten, die

gemäßigte Zonen wesentlich stärker beeinflussen. Deshalb, so die Vermutung,

stand in den Tropen mehr Zeit für die Ansammlung biologischer Vielfalt zur

Verfügung. Es gibt aber auf der Welt Gegenden, die von den Eiszeiten relativ

wenig betroffen waren; unter ihnen sind auch einige weiter nördlich gelegene

Geländeabschnitte, aber dort findet man nicht die höhere Artenvielfalt, die

man nach dieser Theorie erwarten würde.

Der

Motor der Evolution 130

Die

Zeittheorie ist offensichtlich nicht zu halten. Das gleiche gilt für die

»Produktivitätshypothese«, die ebenfalls lange Zeit im Schwange war.

Tatsächlich

sieht es so aus, als seien die Tropen von der Natur besonders gesegnet: Hier

herrschen angenehme Temperaturen, es gibt reichlich Licht und in vielen

Gegenden eine üppige Wasserversorgung. Aus unseren alltäglichen Erfahrungen

wissen wir, wie gut Pflanzen unter solchen Bedingungen gedeihen, und da Tiere

auf die Pflanzen angewiesen sind, ist eine große Vielfalt von Tieren und

Pflanzen möglich. Das stimmt, aber die Annahme, daß hohe Produktivität —

das heißt große Biomasse — auch notwendigerweise zu hoher Artenvielfalt

führt, stellt einen logischen Bruch dar. Warum sollten sich zahlreiche Arten

diese üppige Umwelt teilen und nicht nur wenige, die es sich in ihrem eigenen

Überfluß Wohlergehen lassen? (Die Nadelwälder des Nordens stellen eine

gewaltige Biomasse dar, bieten aber nur wenigen Arten Lebensraum; in

Graslandschaften dagegen ist die Biomasse unter Umständen gering, aber es

gibt zahlreiche Arten.) Die Schwäche dieser Theorie ist das Fehlen einer

erkennbaren Verbindung zwischen hoher Produktivität und der Entstehung vieler

Arten.

Interessant

ist dabei, daß die Zeithypothese den Tropen im Zusammenhang mit der Evolution

keine besonderen Eigenschaften zuschreibt, sondern nur mehr Zeit für die

Ansammlung von Arten postuliert. Die Produktivitätshypothese unterstellt

dagegen eine solche Besonderheit: Sie geht davon aus, daß die Tropen etwas an

sich haben, das häufiger zur Entstehung neuer Arten führt als in

gemäßigten Breiten. Wenn man durch Buschsavannen oder dichten, feuchten

Regenwald geht, fühlt man sich wie in einem Artenkaleidoskop, umgeben von

einer Fülle des Lebens auf allen Ebenen, wie in einem Fraktalmuster, das die

Kreativität der Evolution auszudrücken scheint. Die Annahme, daß die Tropen

den Strom des Lebens nähren und besonders häufig »eine endlose Zahl der

schönsten Formen« hervorbringen, scheint zu stimmen. Aber es gibt

auch eine andere Erklärung: Vielleicht sind die Tropen eine nachsichtigere

Umwelt, die Arten nicht so oft aussterben läßt wie die höheren Breiten.

Eine

endlose Zahl der schönsten Formen 131

Rein

gefühlsmäßig ist auch das eine reizvolle Annahme; in kühleren Gegenden

müssen Tiere und Pflanzen harte Winter überleben, und dabei können viele

von ihnen umkommen. Und Populationen, die lokal dezimiert werden, sind in

besonders harten Jahren eher vom Aussterben gefährdet. Der Kampf ums Dasein

scheint in den höheren Breiten mit ihren starken jahreszeitlichen

Schwankungen heftiger zu sein.

Bis

vor einiger Zeit konnte man nichts darüber sagen, ob die biologische Vielfalt

der Tropen durch besonders häufige entwicklungsgeschichtliche Neuerungen oder

durch eine geringere Aussterbehäufigkeit verursacht wird. Vor einigen Jahren

ging David Jablonski dieser ökologischen Frage jedoch nach, indem er auf die

Fossilfunde zurückgriff. Dabei ging er von folgender Überlegung aus: Wenn

sich an den Fossilien ablesen läßt, daß das erste Auftauchen neuer Arten in

den Tropen häufiger vorkommt als in gemäßigten Zonen, ist die Frage

beantwortet. Er untersuchte die Fossilien wirbelloser Meeresbewohner seit dem

Mesozoikum vor etwa 225 Millionen Jahren und erkannte dabei eindeutige

Anzeichen, daß Arten in den Tropen in größerer Zahl zum erstenmal

auftauchen. Im Juli 1993 schrieb er in Nature: »Dies ist ein

unmittelbarer Beleg, daß tropische Gebiete eine wichtige Quelle

entwicklungsgeschichtlicher Neuerungen waren und nicht nur ein

Rückzugsgebiet, in dem sich die Artenvielfalt wegen geringer

Aussterbehäufigkeit ansammelte.«6 Durch diesen wichtigen Befund war die

biologische Frage nun klarer umrissen: Was auch Besonderes an den Tropen sein

mag, es fordert tatsächlich die Evolution von Neuerungen.

Die

Biologen sind sich heute darüber einig, daß einer der wichtigsten Vorgänge,

durch den neue Arten entstehen, die sogenannte allopatrische Speziation ist.

Das heißt ganz einfach, daß Populationen einer vorhandenen Art aus

irgendeinem Grund voneinander getrennt werden, und in relativ kurzer Zeit

(einige tausend Jahre) sammeln sich dann so viele genetische Unterschiede und

Anpassungen an, daß daraus zwei selbständige Tochterarten werden. (Das war

die Kernaussage der im vorigen Kapitel beschriebenen

Puls-Fluktuationshypothese von Elisabeth Vrba.)

Der

Motor der Evolution 132

Wie

könnten die Umweltbedingungen der Tropen die allopatrische Speziation

fördern? Zu dieser Frage wurden zwei Vermutungen geäußert, die ich beide

beschreiben möchte.

Zuvor

möchte ich aber noch auf etwas anderes hinweisen: Es wäre naiv, sich die

Tropen als Gürtel einheitlich-üppiger Lebensräume vorzustellen, die jeweils

mit größerer Häufigkeit entwicklungsgeschichtliche Neuerungen ausspucken

als die gemäßigten Breiten. Wie die Biologen mittlerweile wissen, können

verschiedene Lebensräume die Populationen derselben Art in sehr

unterschiedlichem Ausmaß unterstützen, so daß diese Art in einer Gegend

vielleicht gut gedeiht, während sie woanders allmählich verschwindet.

Da

Tiere und (über das Ausstreuen der Samen) auch Pflanzen beweglich sind,

wandern aber Individuen aus dem ersten Lebensraum unter Umständen ständig in

den zweiten ein, so daß die Population in beiden recht einheitlich ist.

Derart unterschiedliche Lebensräume gibt es wahrscheinlich auch bei der

Artbildung; ein scheinbar einheitliches Stück Regenwald kann also in

Wirklichkeit ein Mosaik aus Lebensräumen sein, die unterschiedlich stark die

Bildung neuer Arten unterstützen.

Die

Ursache des Artbildungspotentials ist nach Ansicht vieler Biologen die

Stabilität der tropischen Lebensräume. »Wenn das Klima stabiler ist, kann

man auch mit stabileren Ressourcen rechnen«, erklärt Wallace Arthur, ein

Ökologe des Sunderland Polytechnic in England. »Deshalb können die Arten es

sich leisten, bei der Ernährung wählerischer zu sein — die Nahrungsnischen

sind kleiner, und sie überleben dennoch.«7

Wegen ihrer engen Nahrungsnischen bleiben solche spezialisierten Arten eher

auf kleine geographische Gebiete beschränkt, in denen die erforderlichen

Nahrungsquellen zur Verfügung stehen. Das bedeutet nicht nur, daß ein

bestimmtes Gebiet von viel mehr Arten besiedelt ist, sondern es begünstigt

auch die Neuentstehung von Arten. In dem gleichmäßigen tropischen Klima

können nach Arthurs Vermutung auch kleine Populationen überleben, und das

sogar am Rand ihres Verbreitungsgebietes; in den unwirtlichen nördlichen

Breiten dagegen werden solche Populationen eher verschwinden, und deshalb

entstehen dort auch seltener neue Arten.

Eine

endlose Zahl der schönsten Formen 133

Nach

dieser Vorstellung ist Stabilität die Triebfeder der Evolution, und

gleichzeitig bietet sie auch eine Umwelt, in der viele Arten nebeneinander

existieren können. Ist diese Vorstellung richtig?

Eine

in noch jüngerer Zeit entwickelte Hypothese sagt nein. Danach ist Instabilität

der Motor der Evolution. Während der siebziger und Anfang der

achtziger Jahre gab es unter den ökologisch orientierten Evolutionsforschern

eine heftige Debatte darüber, welche Kräfte die Struktur von

Lebensgemeinschaften beeinflussen. Zu Beginn der Diskussion herrschte die

Lehrmeinung, daß die Konkurrenz unter den Arten die Zusammensetzung der

Lebensgemeinschaften bestimmt, insbesondere wenn es darum geht, welche Arten

mit anderen zusammenleben können. Während der folgenden zehn Jahre wurde die

Konkurrenz als Faktor für die Struktur der Gemeinschaften zwar nicht völlig

verworfen, aber sie verlor stark an Bedeutung.

Großen

Einfluß auf diese Verschiebung der Ansichten hatte Joseph Connell, ein

Ökologe der University of California in Santa Cruz. Er berichtet, wie er als

überzeugter Anhänger des Konkurrenzgedankens nach Australien reiste, um die

Lebensgemeinschaften an Korallenriffen zu studieren, und wie ihn dort die

Natur eines Besseren belehrte: Ein Hurrikan wirbelte seine Untersuchungsstelle

durcheinander und fegte große Teile des Ökosystems hinweg. Für Connell war

es ein heilsamer Beweis, daß in der Natur neben der Konkurrenz auch andere

Kräfte wichtig sind. Zwar ist ein Hurrikan vielleicht eine besonders

dramatische und ungewöhnliche Umweltstörung, aber kleinere

Unregelmäßigkeiten sind häufiger. Und sie sind kreativer, wenn auch auf

indirekten Wegen.

In

Lebensgemeinschaften, die gegenüber Störungen unempfindlich sind,

übernehmen unter Umständen irgendwann wenige Arten die Vorherrschaft; bei

Belastungen jedoch, beispielsweise wenn Schneisen in ein Waldgebiet geschlagen

werden, haben andere Arten die Gelegenheit, zu einem Teil der Gemeinschaft zu

werden. Demnach, so kann man schließen, begünstigen wiederholte Belastungen

dieser Art die Evolution neuer Arten. Das dürfte der Intuition

widersprechen.

134

Eine

gutmütige, stabile Umwelt kann man sich eher als Wiege der Evolution

vorstellen, die neu entstehende Arten während ihres empfindlichsten Stadiums

erhält. In Wirklichkeit sieht es aber immer mehr danach aus, als seien

Belastung und Instabilität die Geburtshelfer neuer Arten.

Die

artenreichen Regenwälder des Amazonasbeckens waren zum Beispiel gewaltigen

Störungen ausgesetzt, insbesondere vor etwa 10.000 Jahren, als die letzte

Eiszeit zu Ende ging und die eher gleichförmige Jetztzeit begann. Zuvor, in

der kälteren Phase, gab es keinen Waldteppich, der den ganzen Kontinent

bedeckte, sondern in begünstigten Gebieten gediehen kleine Waldstücke, weil

dort das Mikroklima die an warmes Klima angepaßten Arten schützte. In der

Frage, wie eine solche Zerstückelung von Lebensräumen die Artbildung

begünstigt, bestehen schon seit langem Meinungsverschiedenheiten, die bis

heute nicht ausgeräumt sind. Nach einer Vorstellung waren die

Artenpopulationen in den einzelnen Waldstücken (auch Rückzugsgebiete

genannt) isoliert, so daß sie sich genetisch auseinanderentwickelten, ganz

ähnlich wie Populationen in anderen geographisch getrennten Regionen. Das

paßt gut zur Hypothese der allopatrischen Speziation, aber überzeugende

Hinweise, daß es solche Rückzugsgebiete gab, sind kaum zu finden. Vielleicht

waren schlicht Umweltstörungen der Motor der Evolution, eine kreative Umwelt

im Gleichgewicht zwischen völliger Stabilität und völliger Instabilität

— oder Chaos. (Im Amazonas-Regenwald trug die Maya-Hochkultur zur Störung

bei, weil ihre Angehörigen in manchen Gegenden große Waldflächen

abholzten.)

Die

Kreativität der Natur im Bereich zwischen Stabilität und Chaos erkennt man

auch in den Ozeanen. Hier herrschen seltsame Gesetzmäßigkeiten: Die größte

biologische Vielfalt der Meeresbewohner findet man in der Tiefsee. Dagegen

sind die Lebensgemeinschaften in der Nähe der Küsten relativ eintönig. Neue

Arten tauchen in beiden Bereichen auf, in größerer Zahl aber entstehen sie

in tieferen Gewässern. Die größten Neuerungen der Evolution — neue Arten,

die nicht nur Variationen vorhandener Themen darstellen, sondern ganz neue

Anpassungen besitzen — bilden sich jedoch häufiger in den küstennahen

Lebensgemeinschaften.

Eine

endlose Zahl der schönsten Formen 135

Es

scheint sich hier um einen realen Vorgang zu handeln, das heißt um die Folgen

größerer Neuerungen und nicht nur um das bevorzugte Überleben

entwicklungsgeschichtlicher Kuriositäten. Die Ursachen sind bisher jedoch

rätselhaft. Eines kann man allerdings feststellen: Die küstennahen

Gemeinschaften sind durch die Wellen stärkeren Störungen ausgesetzt als die

in der Tiefsee. Wieder sieht es so aus, als begünstigten Belastungen die

Entwicklung von neuem.

Wenn

Störungen die Geburtshelfer der Evolution sind, warum gibt es dann einen

Unterschied zwischen tropischen und gemäßigten Klimazonen? Einen möglichen

Grund nannte George Stevens vor kurzem: Tropische Arten sind häufig

Spezialisten, die sich an ein enges Spektrum von Umweltbedingungen angepaßt

haben; in gemäßigten Breiten müssen die Arten dagegen allgemeinere

Anpassungen besitzen, damit sie die jahreszeitlichen Temperatur- und

Lichtschwankungen überstehen können. Deshalb reagieren tropische Arten

empfindlicher auf Störungen, und das liefert der Evolution die Gelegenheit

zur Artbildung; die Arten der gemäßigten Regionen vertragen mehr und werden

deshalb weniger häufig in die entwicklungsgeschichtlich kreativeren

Randbereiche gedrängt.

Wie

steht es mit der Tiefsee, wo die Artenzahl sich mit den Breitengraden genauso

ändert wie an Land? Nach einer verbreiteten Vorstellung sind die Tiefen der

Meere ein Bereich des Endlos-Gleichen, in dem es kaum Veränderungen gibt und

der von den Wechselfällen der Umweltbedingungen abgeschnitten ist. Wenn das

stimmt, kann die Hypothese von den Störungen nicht zutreffen. Die Ökologen

John Gage und Robert May meinen jedoch in ihrem Kommentar zur Entdeckung der

abgestuften Artenzahl in der Tiefsee: »Vielleicht sind die Böden der Ozeane

weltweit doch nicht so einheitlich.«8

Möglicherweise stimmt das. Immerhin galt die Tiefsee noch vor nicht allzu

langer Zeit als biologische Wüste, und heute wissen wir, daß sie in

Wirklichkeit eine biologische Vielfalt hervorbringt, die an manchen Stellen

den tropischen Regenwäldern nahekommt.

Die

Verteilung der biologischen Vielfalt auf der Erde ist also höchst auffällig

und offenkundig. Und wie wir gesehen haben, schafft die Evolution »eine

endlose Zahl der schönsten Formen« auf Wegen, die sich auch heute noch dem

Verständnis der Biologen entziehen.

136

Die

zweitwichtigste Gesetzmäßigkeit in der biologischen Vielfalt auf der Erde

ergibt sich aus dem Vergleich der Lebensräume an Land und im Meer. Noch nicht

einmal 15 Prozent aller heute bekannten Arten leben in den Ozeanen, und von

diesen sind die meisten am Boden der Tiefsee oder kurz darüber zu Hause. Alle

anderen leben an Land. Besonders auffällig ist dieses Ungleichgewicht, weil

die Ozeane ja fast drei Viertel der Erdoberfläche bedecken. Offensichtlich

kann das Land also eine weitaus größere Vielfalt am Leben erhalten als das

Meer. Hier tut sich allerdings ein Widerspruch auf; er hat mit der Ebene in

der Hierarchie des Lebendigen zu tun, auf der man die beiden Bereiche

vergleicht.

Ich

habe bisher von den Arten gesprochen, also von der untersten Stufe der

biologischen Hierarchie. Vergleicht man die Lebensräume an Land und im Meer

auf der Ebene der Stämme, ergibt sich ein ganz anderes Bild als beim

Vergleich der Artenzahlen. In 32 der 33 Stämme des Tierreiches gibt es Arten,

die im Meer leben; an Land sind dagegen nur zwölf Stämme vertreten. Demnach

kommen 64 Prozent der Stämme ausschließlich im Meer vor, aber nur drei

Prozent sind ausschließlich an Land zu Hause. (Die übrigen haben Vertreter

an Land und in den Meeren.) An diesem Maßstab gemessen, bieten die Meere

einer weitaus größeren Vielfalt die notwendigen Lebensgrundlagen als die

trockenen Lebensräume. Mit anderen Worten: Im Meer findet man mehr Themen,

die jeweils nur wenige Variationen haben, an Land dagegen gibt es mehr

Variationen von weniger Themen.

Wie

für die mit dem Breitengrad abnehmende Artenzahl, so gibt es auch für die

auf Stamm- und Artenebene unterschiedliche Vielfalt an Land und im Meer

zahlreiche Erklärungsversuche — ein deutliches Anzeichen der Ungewißheit.

Selbst in einem sehr grundlegenden Sinn sind einfache Fragen manchmal schwer

zu beantworten, so zum Beispiel die, warum das Leben an Land so stark von den

Insekten beherrscht wird, während nur sehr wenige Arten dieser Gruppe im Meer

vorkommen.

Eine

endlose Zahl der schönsten Formen 137

Der

naheliegendste Grund, warum es in den Ozeanen mehr Stämme gibt, ist die

Tatsache, daß das vielzellige Leben dort in der kambrischen Explosion seinen

Anfang nahm. In dieser Phase oder kurz danach entwickelten sich alle heute

vorhandenen Stämme, und erst viel später wagten sich die ersten Lebewesen

auf das trockene Land. Alle heutigen Stämme hatten also die Gelegenheit, in

den Meeren Nachkommen zu hinterlassen; an Land bestanden ähnliche

Möglichkeiten nur für diejenigen, die sich an das Leben auf dem Trockenen

anpassen konnten. Das beantwortet aber nicht die Frage, warum es in den

Ozeanen weniger Abwandlungen der einzelnen Körperbaupläne gibt — immerhin

hatte das Leben dort gegenüber den landlebenden Formen einen Vorsprung von

100 Millionen Jahren. Es muß zwischen den beiden Lebensräumen einen

Unterschied geben, der den Motor der Evolution in einem davon schneller laufen

läßt.

Bestünde

die Tiefsee aus weiten, gleichförmigen Gebieten, wie man bis vor kurzem

angenommen hatte, wäre die geringere Artenvielfalt zu erklären. Eine in

Geländeform und Klima uneinheitliche Umwelt, die sich in relativ kurzen

Zeitabständen verändert, fordert die Evolution neuer Arten. Aber auch wenn

die Umwelt der Tiefsee sicher in mehrfacher Hinsicht ganz anders ist als die

an Land, dürfte sie doch viel weniger gleichförmig sein, als man früher

angenommen hatte.

In

den Tropen und bis vor nicht allzu langer Zeit auch in den gemäßigten Zonen

bieten die großen Wälder eine räumliche Komplexität, wie man sie im Meer

in der Regel nicht antrifft (außer an den Korallenriffen, die ebenfalls die

Heimat einer großen Artenvielfalt sind). Robert May, der sich eingehend mit

dieser Frage beschäftigt hat, räumt zwar ein, daß solche Paktoren eine

Rolle spielen könnten, aber er bleibt skeptisch: »Ich kann mir nur schwer

vorstellen, ... daß man damit das Verhältnis der Artenzahlen von 85 zu 15 an

Land und im Meer erklären kann.«9

Der

Motor der Evolution 138

Er

weist auch auf einen seltsamen Unterschied zwischen tropischen Wäldern und

Korallenriffen hin, von denen man oft sagt, sie entsprächen einander in ihren

jeweiligen Bereichen. »Das Korallenriff strotzt von auffälligen Tieren ...

im tropischen Regenwald dagegen bekommt man die Wirbeltiere kaum einmal zu

Gesicht, und selbst die Wirbellosen sind nicht so leicht zu erkennen.«10

Den Grund für diesen Unterschied kennt niemand.

Man

hat noch mit vielen anderen Hypothesen versucht, den unterschiedlichen

Artenreichtum an Land und im Meer zu erklären; die vielleicht

vielversprechendste hat mit der Größe und dem Verbreitungsgebiet der Arten

zu tun. Meeresbewohner sind im Durchschnitt kleiner als landlebende Arten,

aber ihr Verbreitungsgebiet ist größer. Und eine größere geographische

Verbreitung bedeutet — jedenfalls in der Regel — eine insgesamt geringere

Artenzahl. Vor dem Hintergrund der Evolutionsökologie hört sich diese

Erklärung plausibel an, aber sie ist zugegebenermaßen Spekulation.

Von

der weltweiten Verteilung der Artenvielfalt möchte ich jetzt zu ihrer

Zusammensetzung zurückkehren und die Frage stellen: Wie viele Arten gibt es

heute auf der Erde?

Auf

diese einfache Frage hat Robert May eine einfache Antwort: »Wir sind uns in

der Größenordnung einer Zehnerpotenz unsicher, mit wie vielen Arten wir den

Globus teilen.«11

Die meisten Schätzungen bewegen sich zwischen fünf und 50 Millionen, ja

manche gehen sogar bis 100 Millionen. Der Grund für diese gewaltige

Unsicherheit? Kaum ein Biologe hat jemals versucht, eine Antwort zu finden,

und wer es wagte, war entmutigt von den Schwierigkeiten, die sich dabei

ergeben.

Es

ist schon bemerkenswert, daß wir in unserer modernen Welt und mit unserer

Besessenheit, alles zu messen, nur so ungenaue Vorstellungen über den Stoff

der Natur haben, mit dem wir so eng verflochten sind und von dem wir letztlich

abhängen. Für die Zahl der Sterne in unserer Galaxis, der Milchstraße,

haben wir eine gute Schätzung: Es sind ein paar hundert Milliarden. Wir

wissen, wie viele Nukleotide den genetischen Bauplan des Menschen bilden: drei

Milliarden.

Eine

endlose Zahl der schönsten Formen 139

Und

wir können auf wenige Stunden genau berechnen, wann ein Komet auf den Jupiter

stürzen wird, wie es am 16. Juli 1994 um 22 Uhr Mitteleuropäischer

Sommerzeit geschah. Und doch können wir die heutige Artenvielfalt nicht mit

einer gesicherten Zahl benennen. Es liegt nicht daran, daß man nicht wüßte,

wie man sie ermittelt, sondern es fehlt schlicht der Wille. Die Regierungen

haben viele hundert Millionen Dollar in die systematische Untersuchung der

Sterne gesteckt, aber nur ein winziger Bruchteil dieser Summe floß in die

systematische Untersuchung der Natur hier bei uns auf der Erde.

Die

Suche nach Ordnung in der Natur begann eigentlich mit Aristoteles, aber bis

die Naturgeschichte zu einer angesehenen Disziplin der abendländischen

Wissenschaft wurde, sollten noch fast zwei Jahrtausende vergehen. Zum

wichtigsten Anliegen der neuen Wissenschaft wurde die Einteilung der Pflanzen

und Tiere, anfangs im Zusammenhang mit der Absicht, die Ergebnisse von Gottes

Schöpferkraft vorzuführen. Das heutige Klassifikationssystem begründete

Carl von Linnc im 18. Jahrhundert mit seinem Systema naturae. Er

listete etwa 9000 Tier- und Pflanzenarten auf und bediente sich dabei eines

Systems, in dem ihre Verwandtschaftsbeziehungen deutlich wurden (natürlich im

Sinne der Schöpfung und nicht der geschichtlichen Entwicklung). Dieser

bahnbrechende, aber noch bescheidene Versuch einer systematischen Erforschung

der Natur kam erst ein volles Jahrhundert, nachdem Isaac Newton die

Gravitationsgesetze formuliert hatte, auf die sich die Berechnungen der

jüngsten Kollision zwischen Komet und Jupiter gründeten.

Seit

Linnes Zeit ist die Zahl der beschriebenen Arten natürlich beträchtlich

angewachsen; derzeit liegt sie bei ungefähr 1,4 Millionen. Ich sage

»ungefähr«, weil es keine zentrale Sammelstelle für alle Beschreibungen

von Arten gibt, so daß die Zahl immer nur eine Schätzung sein kann. Das ist

besonders verwunderlich: Für die DNA-Sequenzen, die in den Labors auf der

ganzen Welt analysiert werden, gibt es eine zentrale Sammelstelle, aber nicht

für die Lebewesen, aus denen man das genetische Material gewinnt.

Der

Motor der Evolution 140

Etwa

85 Prozent der bekannten Arten leben an Land, und die Mehrzahl von ihnen,

insgesamt ungefähr 850.000, sind Gliederfüßer (Insekten, Spinnen und

Krebstiere). Die meisten Gliederfüßerarten sind Insekten, und von diesen

sind etwa die Hälfte Käfer, eine Tatsache, die den britischen Biologen J.B.S.

Haidane zu einem berühmten Ausspruch angeregt haben soll. Als ihn einige

geistliche Herren einmal fragten, was er bei seiner Naturforschung über Gott

erfahren habe, soll Haidane geantwortet haben, es deute alles darauf hin, daß

Er »eine außerordentliche Vorliebe für Käfer« habe. Die Geschichte ist

zwar nicht belegt, aber sehr treffend, und wenn Studien aus jüngerer Zeit

recht haben, hat man die Wirklichkeit bisher sogar noch unterschätzt.

Bei

den 300.000 bekannten Pflanzenarten handelt es sich in der Mehrzahl um

Blütenpflanzen. (Daß gerade Insekten und Blütenpflanzen so artenreich sind,

ist sicher kein Zufall, denn beide Gruppen haben sich in den letzten paar

hundert Millionen Jahren gemeinsam entwickelt.) Außerdem kennt man etwa

69.000 Pilzarten und ungefähr ebenso viele Arten einzelliger Lebewesen. Zu

der letztgenannten Gruppe gehören nur ungefähr 5000 beschriebene

Bakterienarten. Die Kategorie der Wirbeltiere, die unsere Aufmerksamkeit am

stärksten erregen, vereinigt etwa 40.000 Arten auf sich, darunter 4000

Säugetiere und 9000 Vögel; der Rest verteilt sich auf Reptilien, Amphibien

und Fische.

Wer

nun aber meint, die 4000 Säugetierarten stünden gegenüber der Zahl der

verschiedenen Bakterien doch gar nicht so schlecht da, sollte seinen Stolz

einen Augenblick lang zügeln. Vor kurzem analysierte eine norwegische

Wissenschaftlergruppe die Bakterienwelt in einem Gramm Erde aus einem

Buchenwald und in einer ähnlichen Sedimentmenge von der norwegischen Küste.

In beiden Fällen fanden die Wissenschaftler ungefähr 5000 Arten, und zwar

ohne Überschneidungen zwischen den beiden Bodenproben. Die bisher

beschriebenen 5000 Bakterienspezies sind also offenbar nur ein winziger

Bruchteil der wirklichen Zahl.

Aber

die Liste der bisher bekannten Arten führt nicht nur zu einer gewaltigen

Unterschätzung der tatsächlichen Artenzahl, sondern sie ist auch in

mehrfacher Hinsicht unausgewogen. Erstens spiegelt sich in ihr das durchaus

nicht unnatürliche Interesse der Menschen an behaarten und gefiederten

Geschöpfen wider.

141

|

|

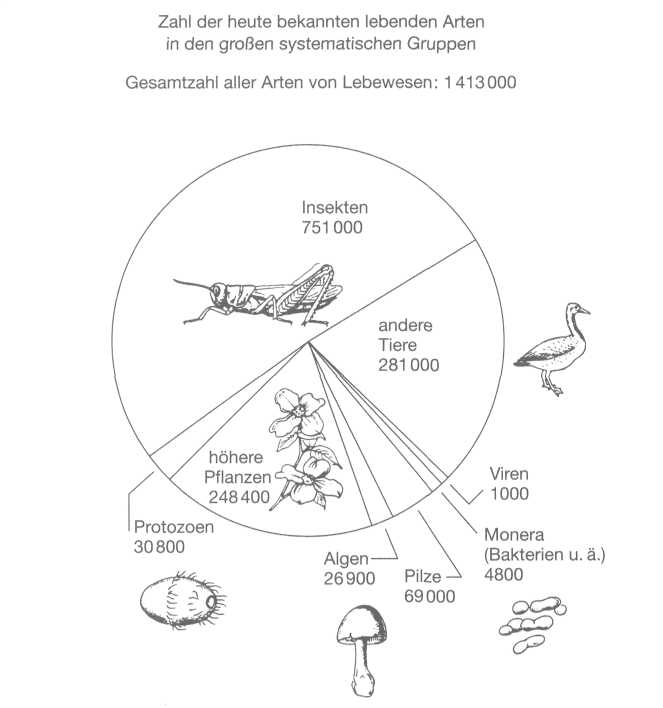

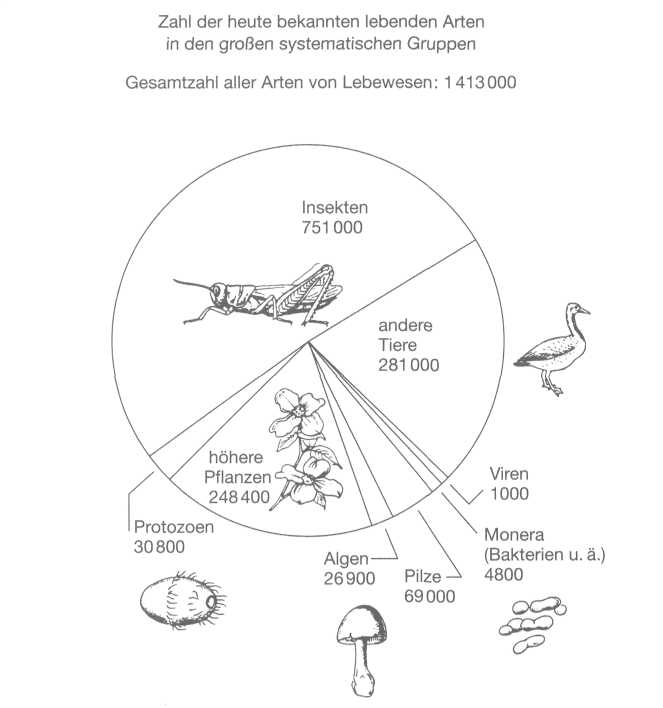

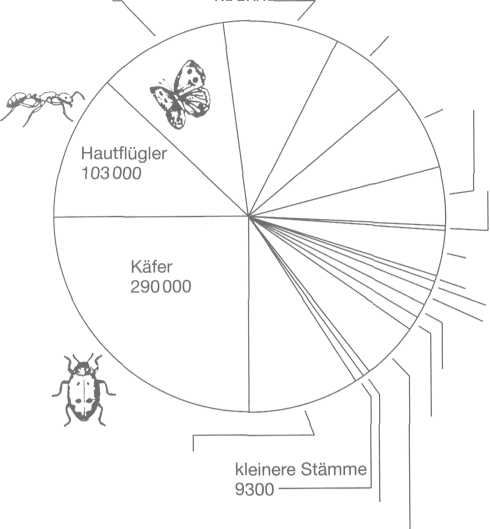

Die

beherrschenden Gruppen in der Vielfalt der heute bekannten Lebensformen

sind Insekten und Pflanzen, aber bei den Bakterien, Pilzen und anderen

kaum untersuchten Gruppen ist eine Riesenzahl von Arten noch nicht

entdeckt.

Die

Gesamtzahl aller Arten liegt irgendwo zwischen zehn und 100 Millionen.

(Nachgedruckt

mit freundlicher Genehmigung der Verleger von The Diversity of Life von

Edward O. Wilson; Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard

University Press, © 1992 by Edward O. Wilson.)

|

Der

Motor der Evolution 142

Mit

Vögeln und Säugetieren beschäftigen sich weitaus mehr Systematiker als

beispielsweise mit Insekten, Fadenwürmern oder Bakterien. Deshalb werden zwar

immer noch jedes Jahr neue Vogel- und Säugetierarten entdeckt, aber es sind

nur wenige, und die Gesamtzahl dürfte letztlich nicht wesentlich über der

heute bekannten liegen. Für die übrige Natur — das heißt für ihren

größten Teil — gilt das nicht, wie man an dem Beispiel mit den Bakterien

deutlich erkennt. Eine zweite Verzerrung ergibt sich, weil man sich vorwiegend

auf die gemäßigten Klimazonen des Nordens konzentrierte, in denen die

meisten Systematiker (Spezialisten für die Einteilung der Lebewesen)

arbeiten. Die überwiegende Mehrheit aller Arten lebt in den Tropen, und

dennoch kommen auf jede Art, die man dort kennt, zwei andere aus höheren

nördlichen Breiten.

Einen

der ersten Versuche, eine wissenschaftlich begründete Schätzung für die

Zahl der Insektenarten abzugeben, unternahm der britische Ökologe Carrington

Williams. Er veröffentlichte 1964 ein Buch mit dem Titel Patterns

in the Balance of Nature (»Muster im Gleichgewicht der Natur«). Darin

gelangte er mit einer Kombination aus lokalen Beobachtungen und Hochrechnungen

zu einer Zahl von drei Millionen. In den darauffolgenden 20 Jahren sammelten

die Freilandbiologen — meist in unabhängigen Untersuchungen — weitere

Erkenntnisse über die unterschiedlichsten Lebensräume, darunter auch zuvor

völlig unbekannte wie den Boden der Tiefsee. Daraufhin stiegen die

Schätzungen für die Gesamtzahl der Arten auf mindestens zehn Millionen.

Dann

folgte eines der dramatischsten Ereignisse in der biologischen Systematik:

Terry Erwin von der Smithsonian Institution gab 1982 bekannt, es gebe

wahrscheinlich allein 30 Millionen Insektenarten, die meisten davon im

Kronendach der tropischen Regenwälder. Zu dieser Schätzung gelangte er,

nachdem er die Insektenpopulation an einer großen Baumgruppe im Regenwald

Panamas untersucht hatte. Er hatte zu diesem Zweck Insektengifte in den

Baumkronen versprüht und dann die toten Tiere gezählt, die auf den Boden

fielen.

143

|

|

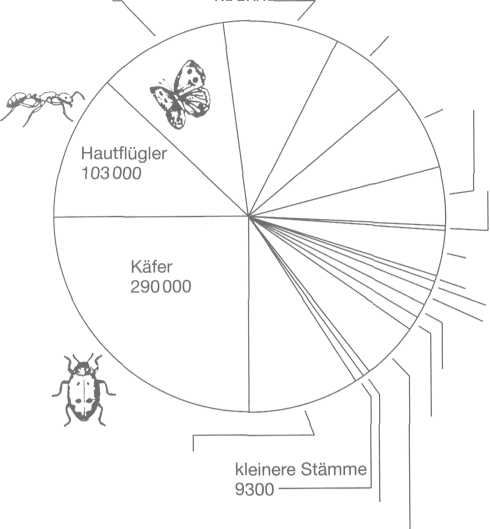

Bei

den Tieren, die der Wissenschaft bekannt sind, handelt es sich in der

überwältigenden Mehrheit um Insekten. Wegen dieses Übergewichts sind

die meisten Tierarten Landbewohner; die meisten Stämme dagegen

(Stachelhäuter usw.), welche die höchsten Klassifikationseinheiten

darstellen, leben im Meer.

(Nachgedruckt

mit freundlicher Genehmigung der Verleger von The Diversity of Life von

Edward O. Wilson; Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard

University Press, © 1992 by Edward O. Wilson.)

|

Der

Motor der Evolution 144

Es

war ein kühnes Unternehmen, aber obwohl es wissenschaftlich von großer

Bedeutung war, blieb es weitgehend unbemerkt. Edward Wilson meinte dazu einige

Jahre später: »Wenn die Astronomen jenseits des Pluto einen neuen Planeten

entdecken würden, stünde die Nachricht auf der ganzen Welt in den

Schlagzeilen. Bei der Entdeckung, daß die Welt des Lebendigen reichhaltiger

ist als vermutet, ist das nicht der Fall, obwohl sie für die Menschheit viel

wichtiger ist.«12

Seit

Erwin seine Entdeckung bekanntgab, wächst das Interesse an der nicht

beantwortbaren Frage. Auch diesmal war es kein koordiniertes Unternehmen,

sondern es kam von Biologen, die unabhängig voneinander auf ihren eigenen

Forschungsgebieten arbeiteten. So behauptet beispielsweise David Hawksworth

vom International Mycologieal Institute im englischen Kew, die derzeitige

Schätzung von 69.000 Pilzarten liege um mindestens das Zwanzigfache zu

niedrig. Wie er zeigen konnte, kommen in den Lebensräumen Europas auf jede

Art von Gefäßpflanzen etwa sechs Pilzarten; und da man ungefähr 300.000

solche Pflanzenspezies kennt, gibt es demnach vermutlich 1,8 Millionen

Pilzarten. Und wenn noch mehr Pflanzenarten entdeckt werden, dürfte auch

diese ohnehin hohe Zahl weiter steigen. Ähnliches gilt für die Nematoden, so

Peter Hammond vom Museum of Natural History in London. Heute kennt man etwa

15.000 Arten der winzigen Fadenwürmer. Die Gesamtzahl der Arten dieser

allgegenwärtigen Parasiten, die auf Tieren und Pflanzen sowie selbständig in

Salz- und Süßwasser leben, dürfte sich nach Hammonds Berechnungen auf

ungefähr 300.000 belaufen.

Solchen

und anderen Schätzungen zufolge liegt die Gesamtzahl der Arten bei fast 50

Millionen, und selbst diese Zahl ist vielleicht noch zu niedrig. Robert

May kommt in einer Berechnung, die er »kühn, aber nicht unbegründet«

nennt, sogar auf 100 Millionen Arten. Er stützt sich dabei auf die

Vorstellung, daß »auf jede Spezies von den beiden artenreichsten

Organismengruppen, den Gliedertieren und den Gefäßpflanzen, zumindest ein

Fadenwurm, ein Protozoon, ein Bakterium und ein Virus kommen, die allein bei

ihr schmarotzen«.13)

145

Ein

Nest des Bleßhuhns Fulica chloropus (Linnaeus). Aus dem Museum Rouen.

Eine

endlose Zahl der schönsten Formen 146

Ameisen

kehren vom Kampf heim.

147

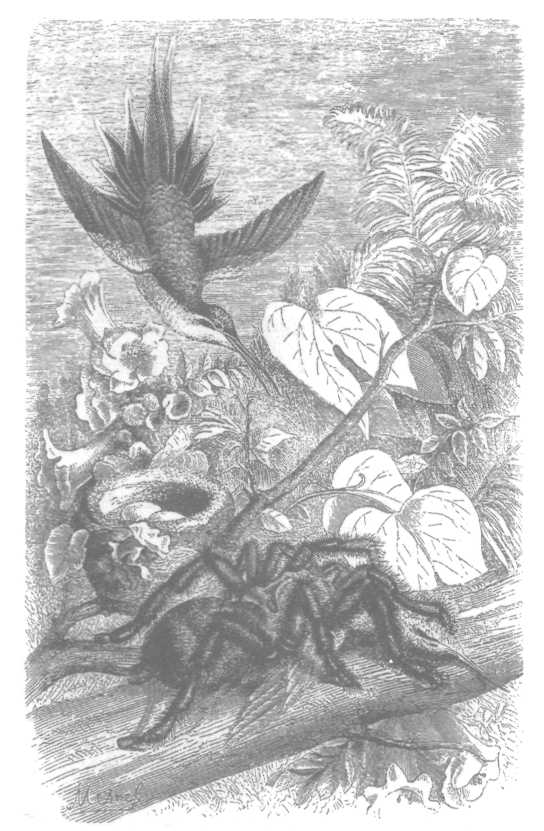

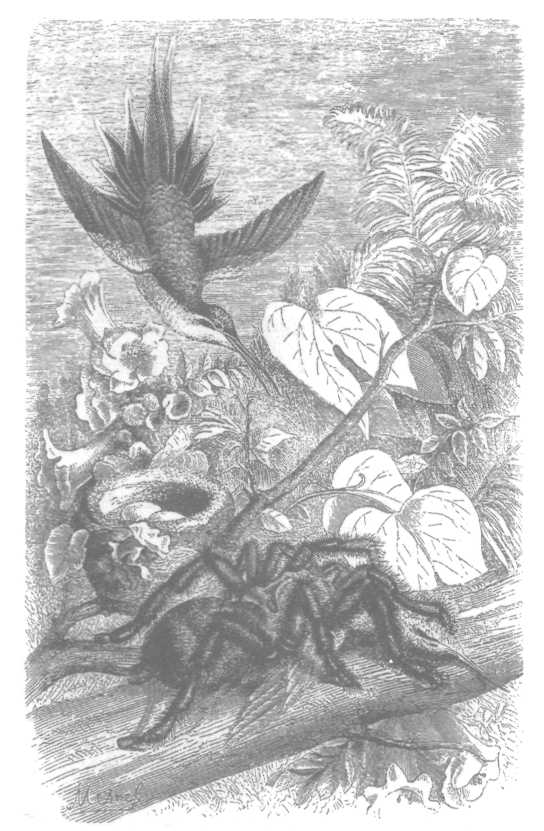

Die

Vogelspinne Mygale avicularia tötet einen Kolobri. (Maria Sibylla Merian)

148

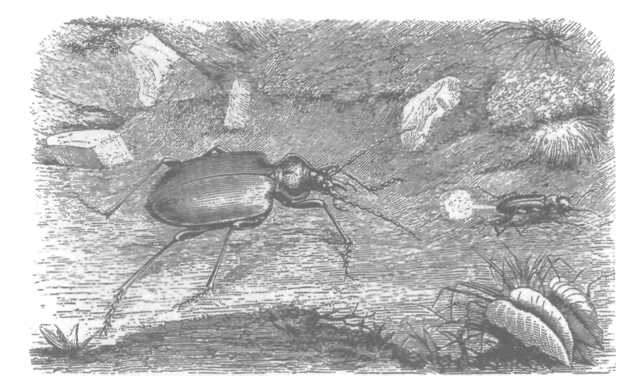

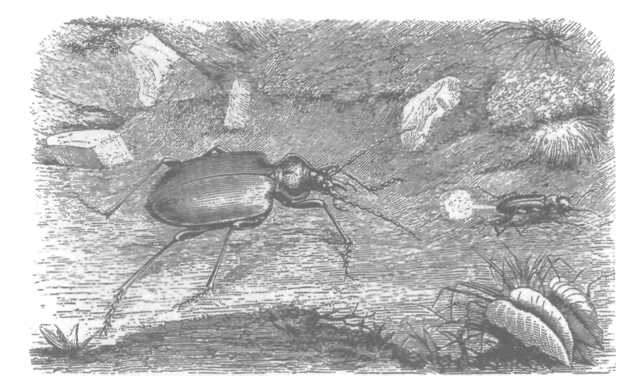

Der

Laufkäfer Calosoma Inquisitor verfolgt einen Bombardierkäfer (Brachinus

crepi-tans), der sich beim Rückzug verteidigt.

In

jedem Fall dürfte heute klar sein, daß die meisten Arten, seien es nun

insgesamt 30, 50 oder 100 Millionen, in den Tropen

leben und sehr unauffällig sind. Die Welt der großen Wirbeltiere und

Pflanzen, die wir täglich erleben, stellt nur einen Bruchteil der Vielfalt

des Lebendigen dar. Wir erkennen die Gestalt der Vielfalt mit relativ

wenigen großen und vielen kleinen Organismen, und wir wissen, daß dies unter

anderem mit dem Energiefluß in den ökologischen Gemeinschaften zu tun hat.

Aber das Ausmaß der Vielfalt können wir aus solchen Grundregeln nicht

ableiten; es gibt in Ökologie und Evolutionsbiologie keine theoretische

Grundlage für die Behauptung, die Erde könne bei der derzeitigen Verteilung

der Kontinente eine, zehn, 30, 50 oder 100 Millionen Arten am Leben erhalten.

Alle

diese Angaben über die Artenzahl sind mit großen Unsicherheiten behaftet,

denn sie gründen sich immer auf eine Art Hochrechnung aufgrund von

Freilandmessungen. Manche Berechnungen werden sich zwangsläufig als falsch

erweisen, wenn sich herausstellt, daß die Verhältnisse zwischen den

Artenzahlen (beispielsweise zwischen Pilzen und Pflanzen) in verschiedenen

Gegenden der Erde unterschiedlich sind.

149

Dennoch

ist es der vernünftigste Weg, um zu Angaben über Artenzahlen zu gelangen. Die

Biologen haben ungefähr 230 Jahre gebraucht, um drei Viertel von einer

Million Insektenarten zu identifizieren und zu beschreiben; wenn es

tatsächlich, wie Erwin schätzt, 30 Millionen gibt, hätten die

Insektenspezialisten bei Beibehaltung der bisherigen Arbeitsweise noch

Beschäftigung für etwa 10.000 Jahre. Die vollständige Erfassung aller

Pflanzen Nord- und Südamerikas würde die Systematiker — ebenfalls bei der

bisherigen Arbeitsgeschwindigkeit — etwa 400 Jahre lang mit Beschlag

belegen, so eine Schätzung des Leiters der botanischen Gärten in Kew,

Ghilean Prance.

Die

Insekten- und Pflanzenspezialisten zählten nicht einfach nur Arten, sondern

sie beschrieben sie auch. Hinter jedem Katalogeintrag verbirgt sich eine

einzigartige Lebensform, ein Erbe aus Hunderten von Jahrmillionen der

Evolution, in der wir nur ein kleiner Teil sind. Aber die Zahl der Einträge

ist jämmerlich klein, und sie zu steigern, ist eine gewaltige Ausgabe,

gemessen an den Mitteln, welche die abendländische Wissenschaft ihr bisher

gewidmet hat. Es wirft schon ein betrübliches Licht auf den Wert, den wir der

gewaltigen Vielfalt hier auf Erden beimessen, wenn May sagen muß: »Wir sind

uns in der Größenordnung einer Zehnerpotenz unsicher, mit wie vielen Arten

wir den Globus teilen.«

Sollen

wir, wie Edward Wilson fordert, »nichts Geringeres anstreben als eine

vollständige Zählung, einen kompletten Katalog des Lebens auf der Erde«?14)

Ein solches Unternehmen wäre kostspielig, sicher, aber der Aufwand wäre

geringer als der für die Sequenzierung des menschlichen Genoms, die 150

Millionen Dollar im Jahr verschlingt, oder für den Bau einer Weltraumstation,

die insgesamt auf etwa 30 Milliarden Dollar kommt.

Als

Direktor der kenianischen Naturschutzbehörde, die ein knappes Jahr nach

meiner Amtsübernahme in »Naturschutzdienst« umgetauft wurde, erlebte ich

Tag für Tag, was es kostet, auch nur die auffälligsten Arten zu schützen.

Und ich kann deutlich erkennen, daß eine Summe von beispielsweise 100

Millionen Dollar vielen Ländern helfen würde, die sich angesichts einer

wachsenden Bevölkerung mit dem Schutz der natürlichen Tierwelt

herumschlagen.

Aber

Wilsons ehrgeiziges Ziel ist

lohnend: lohnend für die Wissenschaft und lohnend für die Menschheit. Als

krönender Abschluß der Evolution, als vernunftbegabte Spezies haben

wir die moralische Verpflichtung, soviel wie möglich über die »endlose

Zahl der schönsten Formen« zu wissen, mit denen wir unsere Erde teilen.

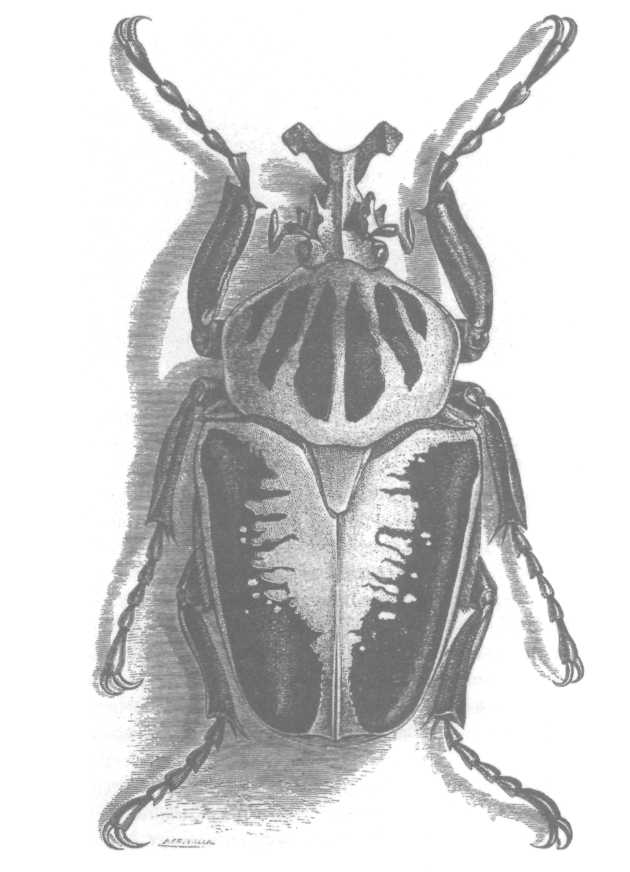

Der

Goliathkäfer Golianthus giganteus

150-151

#

www.detopia.de

^^^^

Richard Leakey 1995