8 Vom Wert der Vielfalt Leakey 1995

152-179

Wenn Ökologen heutzutage über die biologische Vielfalt reden, fühlen sie sich dauernd verpflichtet, ihren Wert zu rechtfertigen. Vor einem Vierteljahrhundert empfand man diese Verpflichtung noch nicht: Damals machte sich kaum jemand die Mühe, überhaupt über das Thema zu sprechen, und deshalb tauchte die Frage nach dem Wert erst gar nicht auf.

Noch früher, ungefähr um die Jahrhundertwende, war der Wert der Vielfalt ebenfalls kein Thema, aber aus anderen Gründen. Das Kaleidoskop der Arten, die in ihrer Gesamtheit die Vielfalt ausmachen, galt als integraler Bestandteil des Lebens. Die Naturforscher staunten darüber, welche Kreativität sich darin offenbarte, ob sie es nun als Erzeugnis der Hand Gottes oder als Produkt der Evolution ansahen.

Heute aber ist die Diskussion um die biologische Vielfalt »zu einer kleinen Industrie geworden«, um eine Formulierung des Biologen David Ehrenfeld von der Rutgers University zu gebrauchen. Er meint: »Dutzende sitzen zu Hause vor ihren Computern und wälzen wirtschaftliche, philosophische und wissenschaftliche Argumente für und gegen die Erhaltung der biologischen Vielfalt.«1)

Für diese veränderte Einstellung gibt es mehrere Gründe. Wichtig sind insbesondere die größeren Kenntnisse über Komplexität der Natur, die ungefähr im Laufe der letzten zehn Jahre aus dem Heranreifen der ökologisch orientierten Evolutionsforschung erwachsen sind. Die Ökologie, die ihre Wurzeln in den scharfsichtigen Beobachtungen vieler Naturforschergenerationen hat, setzte sich erst ungefähr in den letzten 50 Jahren als eigenes Wissenschaftsgebiet durch, vorangetrieben von Pionieren wie Charles Elton, G. Evelyn Hutchinson und Robert MacArthur.

Noch jünger ist die Verbindung zwischen Evolutionsbiologie und Ökologie, die uns als eine ihrer wichtigsten Folgen die Fähigkeit verschafft hat, unsere Umwelt vor dem Hintergrund des ständigen Wandels zu betrachten. In dem einzelnen Lebewesen sehen wir heute kein isoliertes Naturphänomen mehr, das unsere Wertschätzung verdient, sondern einen Bestandteil der Ökosysteme, die sich gemeinsam weiterentwickeln. Die biologische Vielfalt ist demnach der Ausdruck dieses allgemeinen Wandels; die Mechanismen, die ihrer Entstehung zugrunde liegen, bergen immer noch viele Rätsel, aber wir verstehen die Abläufe heute bereits viel besser als früher. Staunend stehen wir vor ihrer Raffiniertheit und ihren Verflechtungen. In einem gewissen Sinn haben wir durch unser eher mechanistisches Verständnis für die Artenvielfalt die im 19. Jahrhundert verbreitete Ehrfurcht der Forscher vor der Natur wiedergewonnen, und wir messen dem, was wir sehen, einen Wert bei, aber diesmal im Zusammenhang der Wissenschaft.

Daß die Ökologen heute so viel über den Wert der biologischen Vielfalt reden, hat aber auch einen ganz aktuellen Grund: Seit einiger Zeit wissen wir, daß sie zunehmend von der Vernichtung bedroht ist. Man will nicht nur wissen, welche Folgen dieser Verlust hat — das ist die Umkehrung der Frage nach dem Wert —, sondern man will auch Argumente dafür finden, der Zerstörung Einhalt zu gebieten. Das Gespenst des Artensterbens, verursacht vor allem durch die Zerstörung der Lebensräume im Interesse des industriellen und landwirtschaftlichen Wachstums, die beide aus der fortgesetzten Bevölkerungszunahme erwachsen, wird immer stärker hervortreten, wenn wir uns den letzten Abschnitten des vorliegenden Buches nähern.

In diesem Kapitel möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wie man den Wert der biologischen Vielfalt in seinen verschiedenen Formen ermessen kann, nachdem man ihre Gefährdung immer stärker erkannt hat. Wie wir gesehen haben, gibt es auf der Erde heute etwa 50 Millionen Arten. Was macht es schon, wenn wir einige davon verlieren?

Darauf hätten die Naturforscher des 19. Jahrhunderts geantwortet: Es macht etwas aus, weil jede Art ein Teil des Ganzen ist und weil wir sie wegen ihres Beitrages zum Ganzen hochschätzen sollten.

153/154

Auch heute empfinden viele Ökologen ähnlich, aber die Diskussion um den Wert wird in einem ganz anderen Ton geführt. Da die Bedrohung der Vielfalt aus der Welt der materiellen Mittel erwächst, haben auch die Ökologen ihre Antworten zunehmend in materielle Begriffe gefaßt.

Holz- und Bergbaufirmen wissen, wie viele Dollars sie zusammenraffen können, wenn sie unter Zerstörung der natürlichen Lebensräume Bäume abholzen oder Mineralien aus dem Boden holen. Das gleiche gilt für Viehzüchter, die Wälder für kurze Zeit in Weideland verwandeln. Die von David Ehrenfeld erwähnte »kleine Industrie« richtet ihre Aufmerksamkeit zum größten Teil auf den Geldwert der Lebensräume, die verschwinden würden, wenn man sie kommerziell ausbeutete. Wenn sich zeigen läßt, daß der Schutz von Arten und Ökosystemen mehr Gewinn verspricht als ihre Zerstörung, besteht ein starker Anreiz, sich entsprechend zu verhalten — so wird zumindest behauptet. »Die Leute fürchten, ausgelacht zu werden, wenn sie ihre Ängste und Bedenken nicht in dieser Sprache vortragen«, meint Ehrenfeld dazu. Deshalb haben die Ökologen es zugelassen, daß der Rahmen für die Diskussion über den Wert der biologischen Vielfalt im wesentlichen von der Wirtschaft gesetzt wird. Nachdem sie auf diese Weise die Einladung in die Höhle des Löwen angenommen haben, besteht nun die Gefahr, daß sie zur Beute des Löwen werden.

Das Problem, der biologischen Vielfalt einen Wert beizumessen, ist höchst kompliziert, und wie ich als Direktor des kenianischen Naturschutzdienstes tagtäglich erfahren mußte, spielen wirtschaftliche Erwägungen dabei tatsächlich eine Rolle. Der örtlichen Bevölkerung geht es zum Beispiel in allererster Linie ums Überleben. Diese Menschen müssen also sehen und erleben, daß ihnen die Erhaltung der Parks mit der einheimischen Tierwelt wirtschaftlichen Nutzen bringt; wie könnte man sonst erwarten, daß sie das Land nicht als Weiden oder zum Nutzpflanzenanbau verwenden? Solche sehr realen Sorgen kann man auf unterschiedliche Arten handhaben, und es gibt viele Meinungsverschiedenheiten darüber, wie man am besten damit umgeht.

155

Aber wirtschaftliche Gesichtspunkte können und dürfen nicht allein den Rahmen der Diskussion bilden. Ich möchte diesen Rahmen untersuchen. Das Gelände, auf dem ich mich dabei bewege, ist denen, die in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit auf die biologische Vielfalt gelenkt haben, teilweise vertraut. Andere Überlegungen sind jedoch neu, und manche davon haben eine Menge mit meiner eigenen Leidenschaft der letzten drei Jahrzehnte zu tun: mit der Frage nach der Stellung des Homo sapiens in der Natur. Wir sind ein Produkt der Evolution, und als solches sind wir nur eine unter den vielen Arten, die das komplexe globale Gebilde der Biosphäre ausmachen.

Ich unterscheide grundsätzlich zwischen drei Wegen, der biologischen Vielfalt einen Wert beizumessen. Der erste gehört voll und ganz in das Gebiet der Wirtschaft, auf das ich bereits angespielt habe. Er beinhaltet den greifbaren Nutzen, den wir aus unserer Umwelt beziehen können, beispielsweise Nahrung, Rohstoffe und Medikamente. Der zweite Profit ist im herkömmlichen Sinn weniger handfest, aber ebenso wichtig: Er besteht in der Aufrechterhaltung der physikalischen Umweltbedingungen mit den Kreisläufen von Gasen, chemischen Verbindungen und Feuchtigkeit. Das hat mit der Gesunderhaltung der globalen Umwelt zu tun, auf die wir und alle anderen Arten angewiesen sind, um zu überleben.

Noch weniger greifbar ist der dritte Aspekt des Wertes: die ästhetische Befriedigung, die jeder einzelne Mensch tagtäglich daraus bezieht, daß er die Vielfalt des Lebens um sich herum erlebt. Wie andere vor mir bin ich überzeugt, daß es hier nicht nur um abstrakte Erfahrungen geht, sondern um etwas, das zutiefst mit dem Menschsein zu tun hat. Die Wertschätzung für die biologische Vielfalt und die seelische Abhängigkeit von ihr gehören zur biologisch vorgegebenen Psyche des Homo sapiens und sind Produkte einer langen Evolution. Wenn die biologische Vielfalt durch künstliche oder natürliche Einflüsse verkümmert, verkümmert auch ein grundlegender Bestandteil der menschlichen Existenz.

156

Der Zusammenhang zwischen biologischer Vielfalt und Wirtschaft war in den letzten Jahren der bestuntersuchte Aspekt der Bewertung; ich möchte ihn deshalb hier recht kurz abhandeln. Wie bereits erwähnt, haben sich Wirtschaftswissenschaftler mit Elan in diese Debatte gestürzt und Argumente zusammengetragen, die man als zwingend bezeichnen kann. Wo man Dollarbeträge nennen konnte, sehen sie oftmals überzeugend aus, und Argumente, die sich auf Zahlen gründen, sind im abendländischen Denken und Reden bekanntermaßen von entscheidender Bedeutung. Man erkennt sofort, daß sie stichhaltig sind, und wenn die Zahlen stimmen, überzeugen sie. Aber wer die biologische Vielfalt auf dieser Diskussionsebene verteidigt, kann in mehrere Fallen laufen.

Unter den drei direkt greifbaren Produkten, die wir der Vielfalt des Lebens um uns herum verdanken — Nahrung, Rohstoffe und Arzneimittel —, ist die Nahrung am offenkundigsten, und sie hat natürlich auch die längste Geschichte. Bis vor etwa 10.000 Jahren lebten die Menschen überall auf der Welt in kleinen Horden; sie ernährten sich unter den verschiedenartigsten Umweltbedingungen als Jäger und Sammler, wie es ihre Vorfahren schon seit mindestens 100.000 Jahren getan hatten. (Die Wurzeln dieser Art der Existenzsicherung reichen in der Evolution mindestens zwei Millionen Jahre weit zurück.)

Von der eisigen Tundra bis zum tropischen Regenwald, von den Wiesen gemäßigter Breiten bis zur ausgedörrten Savanne, von den Meeresküsten bis zu Hochebenen bedienten sich die Menschen unzähliger natürlicher Nahrungsquellen. Die Ernährung war meist recht vielseitig und spiegelte die kenntnisreiche Ausnutzung all dessen wider, was die Natur in ihrer üppigen Vielfalt bot.

Vor 10.000 Jahren begannen die Menschen mit der Entwicklung der Nahrungsmittelproduktion, das heißt mit der Landwirtschaft; die Grundlage bildeten dabei ihre Erfahrungen, was man anbauen oder einsperren konnte. Durch künstliche Kreuzung — anfangs zufällig, später gezielt — stieg der Nährwert mancher Pflanzen und Tiere. Das hatte zur Folge, daß immer weniger Arten einen immer größeren Anteil an der Ernährung der Menschen hatten. Heute liefern etwa 20 Pflanzenarten 90 Prozent der (pflanzlichen) Lebensmittel in den Mägen der Weltbevölkerung. Und nur drei, nämlich Mais, Reis und Weizen, stellen mehr als die Hälfte aller geernteten Nutzpflanzen.

157

Diese erstaunliche Produktionsleistung einer derart kleinen Gruppe von Pflanzenarten kann man als Triumph der modernen Landwirtschaft ansehen, und tatsächlich wurde sie oft als solcher gepriesen. Aber diese Vorstellung steht auf tönernen Füßen, denn die Konzentration der Pflanzenproduktion auf wenige Arten und damit eigentlich auf die Monokultur macht die Landwirtschaft anfällig für Krankheiten, die riesige Schäden anrichten können. Wenn ein Krankheitserreger eine Mutation durchmacht, gegen die sich die heutigen Kulturformen nicht schützen können, richtet er Verheerungen an, wie sie in einer vielseitigen Landwirtschaft nicht möglich sind. Dieses einfache, logische Argument können sogar Wirtschaftsfachleute verstehen, und allmählich tun sie das auch. In den letzten Jahren gab es immer mehr Bemühungen zur Einbeziehung von Nutzpflanzensorten, die früher unbeliebt waren.

Ein Reservoir für solche Versuche bilden die etwa 7000 Arten, die man seit Beginn der geschichtlichen Aufzeichnungen als Nutzpflanzen gezüchtet hat, aber mindestens 35.000 weitere, vielleicht sogar doppelt so viele, sind eßbar und stehen für die Nutzung zur Verfügung. Eine solche Fülle zu mißachten ist töricht, denn manche dieser Pflanzen können möglicherweise auch unter widrigen Umweltbedingungen gedeihen und widerstehen Krankheitserregern, die für die herkömmlichen Nutzpflanzen tödlich sind. So haben zum Beispiel wilde Mais- und Tomatensorten, die mit Kulturformen gekreuzt wurden, in den letzten Jahren zu Umwälzungen in der Lebensmittelindustrie geführt.

Die Geschichte der Entdeckung dieser Arten ist heute bei Biologen und Landwirtschaftsfachleuten bereits zu einer Legende geworden. In beiden Fällen kamen die Wildformen nur in kleinen Populationen vor, die rein zufällig oder durch Wirtschaftsentwicklung und Lebensraumzerstörung hätten aussterben können; vielleicht wären sie auch einfach aus Unwissen unbemerkt geblieben. Die Fachliteratur ist voll von ähnlichen, wenn auch etwas weniger spektakulären Beispielen. Einfach gesagt, sollte man die biologische Vielfalt in ihrem derzeitigen Ausmaß als Ressource bewerten, aus der man in Zukunft schöpfen und eine vielfältigere, nachhaltige Landwirtschaft gestalten kann.

158

Mir geht es hier um die Nutzung der Wildformen als eigenständige Nutzpflanzen, für die es gewaltige Möglichkeiten gibt, und um ihren Nutzen als Kreuzungspartner, mit dessen Hilfe man vorhandenen Sorten nützliche Eigenschaften wie Krankheitsresistenz verleihen kann. Die in jüngster Zeit stark verfeinerten Hilfsmittel der Molekularbiologie haben die Möglichkeiten zur landwirtschaftlichen Nutzung der genetischen Ressourcen wilder Pflanzen stark erweitert.

8 Vom Wert der Vielfalt 159

Vor etwa zehn Jahren verdeutlichte der Botaniker Thomas Eisner von der Cornell University diese neuen Aussichten mit einem graphischen Vergleich. Eine Art, so sagte er, ist wie ein Buch. Seine Seiten sind die Gene, jedes ein Reservoir genetischer Information, die das Produkt vieler Millionen Jahre der Evolution darstellt. Es ist aber kein gebundenes Buch, dessen Seiten einen festen Stapel bilden, sondern eher ein Loseblattwerk, »dessen einzelne Seiten, die Gene, für die gezielte Übertragung und die Abwandlung anderer Arten zur Verfügung stehen«. Die Landwirtschaftsfachleute müssen sich heute nicht mehr darauf beschränken, die nützlichen Wirkungen der Gene nur zwischen eng verwandten Arten zu übertragen. Durch die Gentechnik stehen die unzähligen genetischen Bibliotheken, die sich seit der kambrischen Explosion nebeneinander entwickelt haben, im Prinzip für den unbegrenzten Informationsaustausch zwischen nicht miteinander verwandten Arten offen. Jedesmal wenn eine Art ausstirbt, wird dieses Potential geringer, und unsere Kindeskinder können es nie wieder erweitern.

Welcher Anteil der heutigen landwirtschaftlichen Produktion mit früher unbeliebten Arten erzielt wird, läßt sich unmöglich mit handfesten Zahlen angeben, aber er liegt mit Sicherheit bei über einer halben Milliarde Dollar im Jahr. Und wer kann schon voraussagen, wie es sich auf die Standard-Lebensmittelproduktion auswirkt, wenn man beispielsweise die Buritipalme nutzt, oder die Baumtomate, die Goabohne, die grüne Iguana, die Vicuna und viele, viele andere wilde Pflanzen- und Tierarten, die jeweils eigenständige Nahrungsquellen und außerdem ein reichhaltiges Reservoir der verschiedensten Gene darstellen?

Manche dieser Arten könnte man in großer Zahl züchten, wie es in der Standard-Landwirtschaft üblich ist, aber viele entnimmt man ihren natürlichen Lebensräumen am besten in kleinen Stückzahlen. Die Idee, exotische Arten in ihren natürlichen Lebensräumen in begrenztem Umfang zu nutzen, ist unter Ökologen heftig umstritten. Die Vertreter der einen Seite meinen, man könne Ökosysteme am besten erhalten, wenn die Menschen sich durch begrenzte Nutzung ihrer Ressourcen den Lebensunterhalt sichern können.

160

Die Maniokpflanze...........

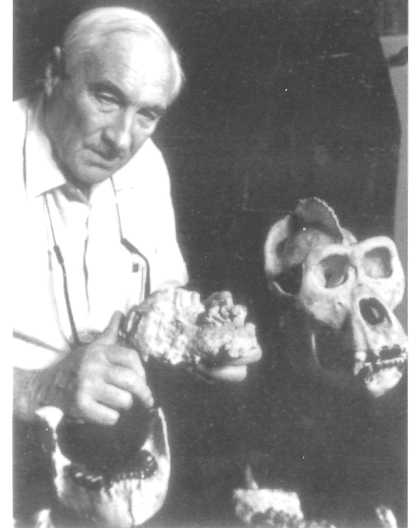

Bildteil 1

Louis Leakey mit einem Schädel des Homo habilis aus der Olduvaischlucht in der Hand. Im Vordergrund erkennt man einen Kiefer von Zinjanthropus; rechts steht ein Gorillaschädel.

Die Familie Leakey in den fünfziger Jahren. Von links nach rechts: Richard, Mary, Philip, Louis und Jonathan mit ihren ständigen Begleitern, den Dalmatinern.

(Copyright L.S.B. Leakey Foundation.)

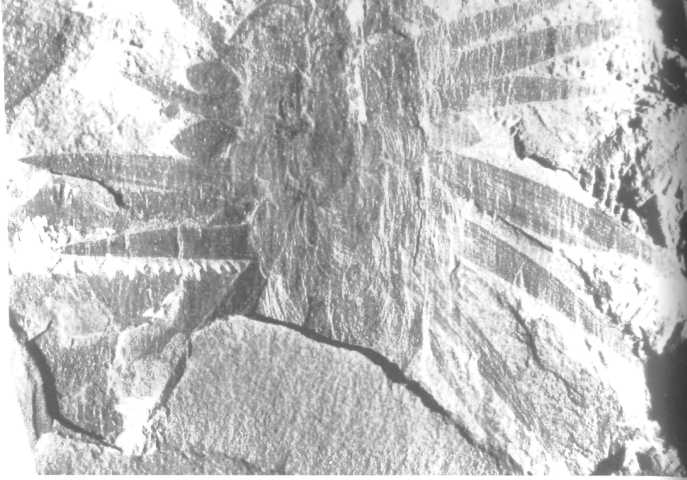

Bildteil 2

eines der rätselhaften Geschöpfe aus dem Burgess-Schiefer. Das Tier isl etwa zweieinhalb Zentimeter groß. Walcott hielt es für einen Vorfahren der Bürstenwürmer. (Simon Conway Morris, Univcrsily ol Cambridge.)Wiwaxia corrugata,

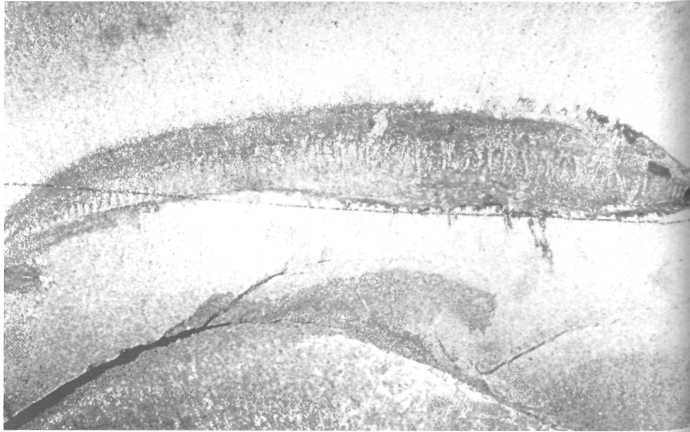

das älteste bekannte Wirbeltier und der Vorfahre aller Wirbeltiere einschließlich des Menschen, war schmal und etwa fünf Zentimeter lang. Walcott benannte es nach dem Berg l'ika in der Nähe der Burgess-Fundstelle und hielt es für einen Borstenwurm. (Simon Conway Morris, University of Cambridge.)Pikaia gracilens,

Bildteil 3

Emma Mbua, die Kuratorin für Hominidenfossilien am Museum von Nairobi, neben dem 1,6 Millionen Jahre alten Skelett des Jungen von Turkana; der Vertreter der Spezies Homo etectus starb mit neun Jahren. Emma ist 1,60 m groß. (Mit freundlicher Genehmigung von Alan Walker.)oben links:

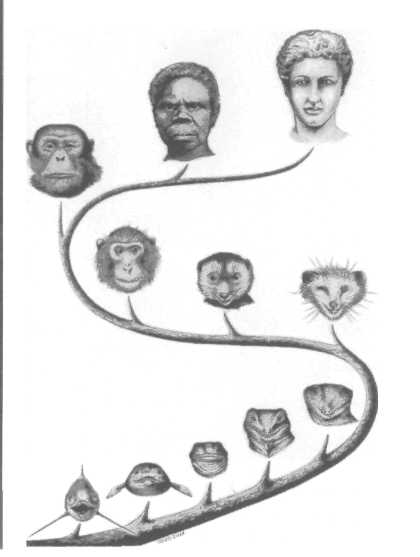

Viele frühe Evolutionsdiagramme zeigen einen stetigen Aufstieg zu immer höher entwickelten Formen mit dem Menschen an der Spitze. Diese Abbildung stammt aus dem Buch Our Facefront Fish lo Man von William K. Gregory, das 1929 erschien. (Copyright 1929, G. P. Putnam & Sons.)oben rechte:

links: Säugetiere sind zwar ein besonders reizvoller Teil der heutigen Vielfalt des Lebens, aber es gibt nur 4000 Arten von ihnen.

Bildteil 4-7

Bildteil 8

In dieser Satellitenaufnahme des brasilianischen Regenwaldes erkennt man, wie die Lebensräume durch Rodung zerstückelt wurden. Durch diese Teilentwaldung sterben unverhältnismäßig viele Arten aus. (Mit freundlicher Genehmigung von David Skolc.)

Durch die Zerstörung der tropischen Regenwälder, die man meist kurzfristig als Acker- oder Weideland nutzen will, sterben pro Tag bis zu 100 Arten aus.

(Mit freundlicher Genehmigung von Thomas Lovcjoy/Smithsonian Institution.)

161

Das ist die Vorstellung von der Bewahrung durch Benutzung, die auch ich nachdrücklich befürworte. Andere behaupten, jeder menschliche Einfluß schädige die Ökosysteme, und man könne sie nur erhalten, wenn man den ursprünglichen Zustand (was das auch heißen mag) aufrechterhält, indem man alle Berührungen und jede Nutzung vermeidet.

Charles Peters, Alwyn Gentry und Robert Mendelsohn, drei Vertreter der erstgenannten Denkschule, untersuchten vor kurzem das wirtschaftliche Potential eines Hektars tropischen Regenwaldes in Peru. Gewöhnlich mißt man den Wert eines solchen Lebensraumes in der Holzmenge, die man daraus ein einziges Mal gewinnen kann. Aber Holz ist nicht der einzige wertvolle Rohstoff im Regenwald. Neben vielen Nährstoffreserven gibt es dort Öle, Latex und Fasern (und, nicht unmittelbar zugänglich, Arzneistoffe). Auf dem einen Hektar in Peru, den Peters und seine Kollegen untersuchten, wuchsen 842 Bäume, die zu 275 Arten gehörten. (Auf einer vergleichbaren Fläche in gemäßigten Klimazonen ist höchstens ein halbes Dutzend Baumarten zu Hause.) Aus dieser Artenvielfalt erwachsen umfangreiche, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten:

Peters und seine Kollegen berechneten den Wert der verschiedenen Nahrungsmittel, Öle und anderer marktfähiger Materialien aus dem Wald mit 400 Dollar im Jahr. Aber das ist eine nachhaltige Ausbeute, die sich jedes Jahr wiederholen läßt, und damit berechnet sich der derzeitige Nettowert (nach den Maßstäben der Wirtschaftswissenschaft) auf über 6000 Dollar. Nimmt man noch das Abholzen einzelner, ausgewählter Bäume hinzu, kommt man auf einen Wert von 6820 Dollar. Zum Vergleich: Bei völligem Abholzen der gesamten Fläche (der üblichen Praxis) erlöst man etwa 1000 Dollar für das Holz, und 3000 Dollar ergeben sich im Laufe vieler Jahre durch die Nutzung als Weide für Rinder. »Die nachhaltige Nutzung der nicht auf Holz gegründeten Ressourcen ist ohne Zweifel die unmittelbarste und gewinnbringendste Methode, um Nutzung und Erhaltung des Amazonas-Regenwaldes zu vereinbaren«, schrieben Peters und seine Kollegen 1989 in einem Bericht über ihre Arbeiten in der Zeitschrift Nature?

Der Motor der Evolution 162

Was dabei allerdings nicht ohne Bedeutung ist:

Wenn man einen Hektar Wald abholzt und das Holz an Papierfabriken und Sägewerke schickt, ist der Erlös von 1000 Dollar sofort da. Bei nachhaltiger Nutzung ergibt sich der gleiche Erlös erst im Laufe von zweieinhalb Jahren. Dieser Unterschied mag gering erscheinen, aber oft ist nicht der langfristige Gewinn, sondern kurzfristiger Profit der entscheidende Maßstab.

Die Berechnungen für den Wert einer nachhaltigen Nutzung des Waldes wurden einmal als zu hoch, ein anderes Mal als zu niedrig kritisiert, und das könnte bedeuten, daß sie ungefähr stimmen. Wie dem auch sei: Wie das Beispiel zeigt, ist die Berechnung des Wertes von Regenwäldern in der alleinigen Währung des Holzes im besten Fall kurzsichtig und im schlimmsten kriminell und zerstörerisch. Entscheidend ist auch hier, daß sich der Wert des richtig genutzten Waldes aus der Artenvielfalt dieser ökologischen Lebensgemeinschaft ergibt. Die Argumente von Wirtschaftswissenschaftlern wie Julian Simon von der University of Maryland, wonach das Land wertvoller wird, wenn man es abholzt und statt dessen beispielsweise Plantagen der dort nicht heimischen Eukalyptusbäume anpflanzt, sind nachweislich falsch.

Unter allen Formen des potentiellen wirtschaftlichen Nutzens, der sich in der bestehenden biologischen Vielfalt und insbesondere im Artenreichtum der Regenwälder verbirgt, haben die Arzneistoffe in jüngerer Zeit die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und das mit gutem Grund. Die Anthropologen wissen schon seit langem, daß die einheimische Bevölkerung einen großen Teil der sie umgebenden Pflanzenwelt nutzt, und zwar nicht nur zur Ernährung, sondern auch zur Heilung von Krankheiten.

Ich habe das selbst in meinem Heimatland und insbesondere bei den Massai beobachtet, und gelegentlich habe ich auch selbst die bakterientötende, entzündungshemmende Wirkung des Saftes genutzt, den man aus Sansevierien pressen kann, dickblättrigen Pflanzen, die in den Trockengebieten Kenias gedeihen. Die traditionelle Heilkunde, die seit jeher pflanzliche Arzneien verwendet und lange als seltsam und mystisch galt, ist in jüngerer Zeit in der abendländischen Medizin zu einem Leitfaden für die Entwicklung wirksamer neuer Medikamente geworden.

Vom Wert der Vielfalt 163

An den derzeit in den Industrieländern gebräuchlichen pharmazeutischen Präparaten haben solche mit pflanzlicher Herkunft einen beträchtlichen Anteil (etwa 25 Prozent). Nicht das unwichtigste derartige Erzeugnis ist das Aspirin: Diese bescheidene Verbindung, ursprünglich das Produkt einer Weidenart, ist der meistverwendete pharmazeutische Wirkstoff der Welt. Weitere 13 Prozent der Medikamente in den Industrieländern werden aus den Produkten von Mikroorganismen hergestellt, und drei Prozent gehen auf Tiere zurück; damit steigt der Anteil der von Lebewesen stammenden Medikamente in der modernen High-Tech-Medizin auf fast 50 Prozent.

Viele dieser Arzneien, beispielsweise das Penicillin, gibt es schon seit Jahrzehnten, und wir betrachten sie als selbstverständlich, als reine historische Zufälligkeit. Andere, so die Alkaloide Vincristin und Vinblastin aus dem Madagaskar-Immergrün, sind neuere Errungenschaften. Die beiden Wirkstoffe, die rein zufällig entdeckt wurden, heilen Patienten mit lymphozytärer Leukämie und Hodgkin-Lymphom, zwei ansonsten tödlichen Krebserkrankungen. Die Geschichte der Immergrünpflanze und ihres Nutzens für die abendländische Medizin ist ein Beispiel für die gute und schlechte Seite bei der Nutzung natürlicher Ressourcen als Quelle für wirksame Medikamente.

Pflanzen sind vielseitige chemische Fabriken; sie produzieren ein riesiges Spektrum von Molekülen, die sie auf vielerlei Arten nutzen: Manche gehören zum alltäglichen Stoffwechsel der Pflanze, andere dienen der Abwehr natürlicher Feinde. Die Pflanzenalkaloide sind beispielsweise ein wirksames Mittel zur Abschreckung gefräßiger Pflanzenfresser. Die heute auf der Erde lebenden Pflanzen, insgesamt etwa 250.000 Arten, die in Hunderten von Jahrmillionen der Evolution unter den vielfältigsten Umweltbedingungen entstanden sind, beherbergen ein praktisch unendlich großes Arsenal von Alkaloiden und anderen nützlichen Verbindungen. Vincristin und Vinblastin sind nur zwei von etwa 60 Alkaloiden, die von der unauffälligen Immergrünpflanze gebildet werden, und sie allein retten schon Tausenden von Menschen das Leben und bringen im Jahr einen Nettoumsatz von fast 200 Millionen Dollar.

Der Motor der Evolution 164

Die geretteten Menschen zeigen, welchen Wert es hat, wenn man die Angebote der Natur nutzt. Das ist die gute Seite der Geschichte vom Immergrün. Die schlechte: Madagaskar, das Land, in dem die Pflanze zu Hause ist, hat keinen Pfennig von den Gewinnen erhalten, welche die Pharmafirmen mit der Ausbeutung seines genetischen Erbes erzielen.

Madagaskar, eine exotische Insel im Indischen Ozean, kann sich einer außerordentlich reichen Tier- und Pflanzenwelt rühmen, die es zu einem großen Teil ausschließlich hier gibt. Die Bevölkerung wäre sicher eher bereit, die umfangreiche Zerstörung der Regenwälder zu vermindern oder ganz einzustellen, wenn sie einen Gewinn darin sähe, die Natur zu erhalten — beispielsweise als mögliche Quelle von Einnahmen für die dort entdeckten Arzneistoffe. Das genetische Erbe eines Landes ist ebenso eine nationale Ressource wie seine Bodenschätze, und Firmen aus den Industrieländern, die diese Ressource zur Gewinnerzielung ausnutzen, müssen angemessen dafür bezahlen. Wie ich zu meiner Freude beobachten konnte, entwickeln sich mittlerweile, während die Pharmaunternehmen der Industrieländer ihre Anstrengungen zur Entdeckung medizinischer Wirkstoffe in der tropischen Pflanzenvielfalt verstärken, immer mehr gleichberechtigte Partnerschaften. Als der Pharmariese Merck 1992 zusagte, an Costa Rica im Laufe von zwei Jahren eine Million Dollar für das Recht zur Suche nach möglichen Wirkstoffen in den vielfältigen Wäldern des Landes zu zahlen, war das ein erster Schritt in die richtige Richtung. Andere folgen inzwischen diesem Beispiel.

Vor zehn Jahren gab die Pharmaindustrie der USA jährlich mehr als vier Milliarden Dollar für die Erforschung und Entwicklung synthetischer Arzneistoffe aus. Zur gleichen Zeit lag der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die unmittelbar auf Pflanzenprodukte zurückgingen, bei dem doppelten Betrag, also bei ungefähr acht Milliarden. Dennoch gab es damals bei keiner einzigen Firma ein Forschungsprogramm zur Suche nach neuen Wirkstoffen in höheren Pflanzen. Das hat sich mittlerweile geändert, nachdem die abendländische Wissenschaft erkannt hat, daß Pflanzen raffinierte chemische Erzeuger sind und daß die traditionelle Medizin nicht nur wunderlich ist.

165

Heute beteiligen sich viele Großfirmen und mehrere staatliche Forschungsinstitutionen an der Suche, und man kann damit rechnen, daß die Liste der neuen natürlichen Arzneistoffe länger werden wird. Von dem Nachweis, daß eine Substanz pharmakologisch wirksam ist, bis zu ihrem Einsatz als Medikament vergehen natürlich viele Jahre, aber auf längere Sicht stellen solche Arzneien einen gewaltigen Geldwert dar. Und diesen Geldwert kann man den ökologischen Lebensgemeinschaften auf der ganzen Welt zumessen, die in ihrer Gesamtheit die biologische Vielfalt der Erde ausmachen.

Als Quellen neuer oder verbesserter Nutzpflanzen, Rohstoffe und Arzneimittel haben die Lebensräume der ganzen Welt zweifellos einen gewaltigen Wert, den man in Dollarbeträgen ausdrücken unfk in Diskussionen mit Wirtschaftsfachleuten als Argument anführen kann. Manche Ökologen haben sich aber dem derzeitigen Trend widersetzt, den natürlichen Lebensräumen einen Geldwert beizumessen und auf diese Weise die Herausforderungen von Julian Simon und anderen Wirtschaftswissenschaftlern anzunehmen.

Der Botaniker Hugh Iltis von der University of Wisconsin, der Entdecker einer Tomatenart, die in den letzten zehn Jahren einen Reingewinn von 80 Millionen Dollar brachte, vertrat diese Haltung auf einer großen Tagung über biologische Vielfalt sehr nachdrücklich: »Ich habe keine Nachsicht mehr mit Entwicklungspolitikern, Wirtschaftsleuten und <Menschenfreunden>, die von uns Biologen verlangen, wir sollten hier und heute schlüssig <beweisen>, welchen <Wert> die Artenvielfalt hat und wie <schädlich> die Abholzung des Regenwaldes ist«, sagte er. »Statt dessen sollten sie, die Geldgeber der rücksichtslosen Zerstörung, der Welt erst beweisen müssen, daß eine Pflanzen- oder Tierart oder ein exotisches Ökosystem nicht nützlich und nicht ökologisch bedeutsam sind, bevor die Gesellschaft es billigt, die Art auszurotten oder das Ökosystem zu zerstören.«4)

Privat sind viele Ökologen der gleichen Meinung wie Iltis, aber da sie sich verpflichtet fühlen, den Wirtschaftsleuten mit deren eigenen Begriffen gegenüberzutreten, messen sie die Bedeutung von Ökosystemen in der Öffentlichkeit lieber in Dollar, um so den Wert der Artenvielfalt zu verteidigen. Es ist eine angstbesetzte Taktik.

166

Die Dollarzahlen mögen überzeugend wirken, aber sie können nie völlig gesichert sein und reichen allein nicht aus, um den Wert der biologischen Vielfalt zu begründen. Wer könnte ernsthaft behaupten, die Zukunft der gerade beschriebenen materiellen Vorteile hänge davon ab, daß alle 250.000 Pflanzenarten auf Dauer erhalten bleiben? Natürlich wissen wir nicht, in welchen dieser Arten sich die Heilung für Aids oder die Gene für wichtige neue Nutzpflanzen verbergen, aber auch die halbe Anzahl wäre immer noch eine riesige genetische Bibliothek, aus der wir jeden gewünschten Nutzen ziehen könnten, wenn wir uns nur genügend anstrengen. Und wie sieht es mit den Arten aus, die keine Aussicht auf materiellen Nutzen bieten? Haben sie keinen Wert? Im wirtschaftlichen Bereich nicht. David Ehrenfeld formulierte es so: »Wenn ich zu den vielen gehören würde, die Artenvielfalt ausnutzen und zerstören, dann könnte ich mir für meine Gegner, die Naturschützer, nichts Besseres wünschen als ein Festbeißen an der Frage der Bewertung.«5)

Der Wert im herkömmlichen Sinn ändert sich mit dem Verhältnissen auf der Welt. Federkiele hatten früher einen erheblichen wirtschaftlichen Wert, weil sie allgegenwärtige Schreibgeräte waren. Heute ist das nicht mehr der Fall. Der Wert der Pflanzen als Quelle neuer Arzneistoffe könnte von heute auf morgen auf Null sinken, wenn neue Wege der Medikamentenentwicklung erfunden werden. Seit es die realistischen Computersimulationen der theoretischen Chemie gibt und Chemikalien unter kontrollierten Bedingungen eine »Evolution« durchmachen können, steht die pharmazeutische Industrie möglicherweise schon heute auf der Schwelle einer Revolution, welche die tropischen Regenwälder in diesem Sinn als wertlos erscheinen lassen könnte. Damit hätten die Ökologen auf einmal ein stichhaltiges Argument für die Wichtigkeit der Wälder weniger, so daß die Wirtschaft siegt.

Ehrenfeld meint dazu: »Legitimieren wir nicht vielleicht sogar die Auslöschung der Artenvielfalt, indem wir ihr einen Wert beimessen — einen Vorgang, in dem das erste Gesetz lautet: Das Kriterium bei wichtigen Entscheidungen ist das meßbare Kosten-Nutzen-Verhältnis in Dollar oder Mark. Auch dieser Gedanke kommt uns nicht... Wenn wir darauf beharren, überall einen Wert festzulegen, wo man nach einem Wert fragen sollte, dann bleibt schließlich, wenn sich der Wirbel gelegt hat, nur noch unsere Gier übrig.«6)

Vom Wert der Vielfalt 167

Ich stimme diesen Überlegungen und Gefühlen zu, aber ich möchte nicht behaupten, der wirtschaftliche Aspekt spiele keine Rolle. Wer tagtäglich in der realen Welt für den Naturschutz verantwortlich ist, wie ich es war, kann sich wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht entziehen. Ein Ökosystem — Nationalpark oder Naturschutzgebiet — hat beispielsweise einen Wert für den Tourismus, und es muß den Menschen, die darin oder in seiner Nähe leben, materiellen Nutzen bringen, denn sonst haben sie keine Motivation, es zu erhalten. Aber der Versuch, Ökosystemen im herkömmlichen wirtschaftswissenschaftlichen Rahmen einen Wert in Dollar oder Mark beizumessen, ist töricht und zum Scheitern verurteilt.

Angenommen, Julian Simon und seine Gesinnungsgenossen hätten recht mit ihrer Vermutung, wonach der wirtschaftliche Wert des Landes steigt, wenn man aus den Regenwäldern Baumplantagen oder Weideland macht. Angenommen, die pharmazeutische Industrie hat in Kürze keine Verwendung mehr für die chemischen Produkte von Hunderten von Millionen Jahren der Evolution. Bliebe den Ökologen dann überhaupt kein Argument, mit dem sie die Artenvielfalt verteidigen könnten? Doch.

Unsere Abhängigkeit von Naturprodukten als Nahrung und Rohstoffe ist zwar offenkundig, aber wir ziehen aus der uns umgebenden Natur auch einen weniger direkten, deshalb aber keineswegs weniger wichtigen Nutzen. Die Biologen Anne und Paul Ehrlich von der Stanford University sprechen von den »Hilfsdiensten des Ökosystems«.

Unsere Abhängigkeit von den Pflanzen-Lebensgemeinschaften der Welt, die eine lebenserhaltende Umwelt überhaupt erst ausmachen, ist so grundlegender Natur, daß es fast peinlich ist, sie als Argument für den Wert der Artenvielfalt anzuführen. Aber Julian Simon vermutet, die Vernichtung der tropischen Wälder werde keinen Schaden anrichten; meint er damit wirklich, die Auslöschung von über der Hälfte aller Arten auf der Erde — nicht nur der Pflanzen, sondern auch der Tiere — werde keine Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der globalen Lebensgemeinschaften haben? Es scheint so.

168

Seit fast einer Milliarde Jahren enthält die Erdatmosphäre große Mengen an Sauerstoff und Kohlendioxid; sie entstanden anfangs ausschließlich durch die Photosynthesetätigkeit der Meeresbewohner, später auch durch ähnlich funktionierende Lebewesen an Land. Vom Land stammt auch die Triebkraft für den weltweiten Wasserkreislauf; so pumpt beispielsweise ein einziger Baum des Regenwaldes während seines Lebens fast zwölf Millionen Liter Wasser aus dem Boden in die Luft.

Von diesem ständig ablaufenden Vorgang in den unzähligen Bäumen entlang des Äquators hängt die Verteilung der Regenmenge auf der ganzen übrigen Erde ab. Die Wälder sind die Lunge unseres Planeten. Aber Bäume leben in den Tropen wie in gemäßigten Breiten nicht isoliert. Dänische Wissenschaftler zählten vor kurzem in ihrem Heimatland unter nur einem Quadratmeter Waldboden etwa 46.000 kleine Regenwürmer und ihre Verwandten, zwölf Millionen Fadenwürmer und 46.000 Insekten. Ein Gramm des gleichen Bodens enthielt über eine Millionen Bakterien eines Typs, 100.000 Hefezellen und 50.000 Bruchstücke von Pilzen.

Solche Zahlen entziehen sich dem unmittelbaren Begriffsvermögen, aber die Zahlen selbst sind nicht das Wichtige. Wir sehen darin nicht nur eine Überfülle von Lebensformen, sondern ein reichhaltiges Geflecht von Wechselwirkungen, ein lebendes Netzwerk, und dieses Netzwerk ist das Ökosystem. Gegen Ende seines Werkes <Die Entstehung der Arten> zeichnet Darwin ein anschauliches Bild davon, wie dieses Wechselspiel in der Evolution entstanden ist:

»Es ist interessant beim Anblick eines Fleckchens Boden, das mit vielen verschiedenartigen Pflanzen bedeckt ist, wo Vögel in den Büschen singen, zahlreiche Insekten durch die Luft schwirren und Würmer auf dem feuchten Boden kriechen — es ist interessant dabei zu bedenken, daß alle diese so merkwürdig gebildeten Formen, welche so verschieden voneinander und doch in so komplizierter Weise voneinander abhängig sind, durch Gesetze hervorgebracht wurden, die noch rund um uns wirksam sind.«7)

169

Vor nicht allzu langer Zeit kam ein überraschendes Beispiel für diese Wechselwirkungen ans Licht: Die Biologen erkannten, daß die allgegenwärtigen Bodenbakterien für das tägliche Überleben der höheren Pflanzen unentbehrlich sind. In enger Symbiose mit den Pflanzenwurzeln leben zahllose Pilzfäden; sie machen lebenswichtige Mineralstoffe zugänglich, ohne welche die Pflanze absterben würde. In jedem lokalen Ökosystem auf der Erde leben Mikroorganismen, höhere Pflanzen, Wirbellose und Wirbeltiere in einem labyrinthartigen Geflecht gegenseitiger Abhängigkeiten; in enger Partnerschaft schaffen und erhalten sie die physikalische Umwelt mit den Gasen der Atmosphäre, der Zusammensetzung des Bodens und chemischen Verbindungen. Jedes Ökosystem ist ein zusammenhängendes Ganzes, keine Ansammlung von Arten, die isoliert nebeneinander existieren. Und ein Baustein in diesem System gegenseitiger Abhängigkeit ist der Homo sapiens.

Vor etwa 20 Jahren trieb der britische Chemiker und Erfinder James Lovelock die Vorstellung von der gegenseitigen Abhängigkeit der Ökosysteme noch einen Schritt weiter, indem er sie auf die globale Ebene übertrug. Nach seiner Idee, Gaia-Hypothese genannt, sind letztlich alle Ökosysteme der Erde voneinander abhängig: Sie wirken als Ganzes und sind untrennbar mit der physikalischen Umwelt verflochten. Und eine Folge dieser gegenseitigen Abhängigkeit war die Entstehung und Aufrechterhaltung der physikalischen Bedingungen, die für das Leben notwendig sind. Manche Anhänger der Gaia-Hypothese denken die Theorie weiter bis zu der Annahme, alles Leben auf der Erde sei ein einziger großer Organismus, der das Ziel hat, sich selbst zu erhalten. Diese Vorstellung war der Grund, warum die Theorie von den Biologen nicht ernstgenommen wurde — sie erschien allzu mystisch. In jüngerer Zeit haben einige Ökologen jedoch das mystische Drumherum durchdrungen und eingeräumt, daß Lovelock recht hatte: So wie die Ökosysteme durch die Wechselwirkungen ihrer einzelnen Arten lebensfähig bleiben, ergibt sich auch die Gesundheit der globalen Umwelt aus den Wechselwirkungen aller ihrer Ökosysteme.

170

|

|

Wie man erst vor kurzem entdeckte, sind Pflanzenwurzeln von einem dichten Geflecht aus Pilzfäden umgeben, die ihnen Nährstoffe liefern. Dies ist ein Beispiel für die Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen, die einen zentralen Gesichtspunkt der früheren und heutigen biologischen Vielfalt darstellen.

|

Wenn wir die biologische Vielfalt richtig einschätzen wollen, ist die Gaia-Theorie von tiefgreifender Bedeutung. Ihr Urheber sagte bei einer wichtigen Tagung zu dem Thema:

»Wir müssen die Existenz der tropischen Regenwälder nicht länger mit dem dürftigen Argument verteidigen, daß in ihnen vielleicht Pflanzen leben, deren Inhaltsstoffe Krankheiten des Menschen heilen könnten. Die Gaia-Theorie zwingt uns zu erkennen, daß die Regenwälder weit mehr bieten: Mit ihrer Fähigkeit, große Mengen Wasser zu verdunsten, verhelfen sie unserem Planeten zu einem Sonnendach aus weißen, reflektierenden Wolken, das ihn kühl hält. Diese Wälder durch Kulturland zu ersetzen, könnte eine Katastrophe weltweiten Ausmaßes heraufbeschwören.«8)

Von den Prophezeiungen globaler Katastrophen einmal abgesehen, wurde der Kern der Gaia-Theorie mittlerweile vielfach überprüft und bestätigt.

Vom Wert der Vielfalt 171

Nicht nur der Wasserkreislauf, sondern das Gleichgewicht vieler chemischer Zyklen ergibt sich nachgewiesenermaßen unmittelbar aus dem Funktionieren der Ökosysteme. Obwohl über die Theorie immer noch vielfach in mystischen Begriffen geredet wird, ist Gaia in den Bereich der ernsthaften Wissenschaft gerückt, und wir sind gezwungen, ihre Folgerungen zur Kenntnis zu nehmen.

Die Aufrechterhaltung der physikalischen Bedingungen, die Leben in der uns bekannten Form möglich machen, ist also davon abhängig, daß die Lebensgemeinschaften der Erde als zusammenhängendes Ganzes funktionieren. Was können wir über diese Erkenntnis hinaus noch über die Artenvielfalt sagen? Um eine Frage, die ich bereits aufgeworfen habe, in einem anderen Zusammenhang noch einmal zu wiederholen: Brauchen wir alle 50 Millionen lebenden Arten, damit Gaia weiterhin funktioniert? Würden 100.000 Pflanzenarten anstelle der heute bekannten Viertelmillionl für diese Aufgabe nicht ausreichen? Und sind die 600.000 Käferarten wirklich notwendig?

Die Ökosysteme der Erde werden als Ganzes funktionieren, solange jedes davon erhalten bleibt, insbesondere angesichts gelegentlicher Störungen in Form von Stürmen oder Bränden. Wenn diese Beständigkeit — oder Stabilität — sich auf ein Fundament eines breiten Artenspektrums gründen muß, kann man der biologischen Vielfalt, wie wir sie heute erleben, einen hohen Wert beimessen. Erfordert die Stabilität aber keinen derartigen Artenreichtum, ist eine solche Bewertung unmöglich. (Natürlich könnte die biologische Vielfalt nicht nur wegen der Stabilität der Ökosysteme, sondern auch aus anderen Gründen unentbehrlich sein.) Die Gleichsetzung von Vielfalt und Stabilität wird in der Ökologie seit Jahren diskutiert, ohne daß es — insbesondere zwischen Freilandforschern und Theoretikern — zu einer Einigung gekommen wäre. Möglicherweise steht die Lösung aber kurz bevor.

Der Motor der Evolution 172

Die Freilandbiologen vertreten seit jeher die Ansicht, die komplexen Wechselwirkungen zwischen den Arten in den Ökosystemen seien für deren Stabilität wichtig. Diese Überzeugung gründete sich mehr auf Intuition denn auf bewiesene Tatsachen, und zwar aus zwei Gründen:

Erstens sind ökologische Experimente in freier Natur von berüchtigter Schwierigkeit; solche Unternehmen haben, was den Kraft- und Zeitaufwand angeht, meist einen entmutigenden Umfang. Wie kann man ein Ökosystem nach den eigenen Wünschen umgestalten, die richtigen Kontrollen einrichten und dann ein halbes Jahrhundert auf Ergebnisse warten? Es gab also nur wenige echte Beobachtungen, auf die man sich mit der Beurteilung stützen konnte.

Und zweitens kommt in jedem Freilandbiologen, der sich intensiv mit einem Ökosystem beschäftigt, ein sehr, reales Gespür dafür auf, daß jede Einzelheit eine Bedeutung für das Ganze hat. Dieses Gefühl »aus dem Bauch« beeinflußte lange Zeit das Denken der Biologen, aber Anfang der siebziger Jahre schienen dann theoretische Modelle die Annahme nahezulegen, daß Ökosysteme um so stabiler sind, je weniger Arten sie umfassen. Die Kernaussage dieser Modelle, die insbesondere von Robert May in Oxford entwickelt wurden, lautete: Je mehr Bestandteile ein System hat, desto mehr kann schiefgehen. Und wenn die Bestandteile eng verflochten sind, kann ein Fehler in einem Teil des Systems das Ganze zusammenbrechen lassen. Auf der einen Seite die Intuition, auf der anderen stichhaltige mathematische Modelle. Das Patt blieb viele Jahre lang bestehen.

Im weiteren Verlauf der Diskussion fragten sich die Biologen immer wieder: Wenn die Ökosysteme keine derart breite Artenvielfalt brauchen, warum gibt es dann so viele Arten? Es kristallisierten sich zwei Ansichten heraus: die »Nieten-« und die »Überfluß-Hypothese«. Die erste wurde von den Ehrlichs entwickelt und besagt, daß jede Art zum Funktionieren des Ökosystems einen kleinen, aber wichtigen Beitrag leistet, wie eine der vielen Nieten, die ein Flugzeug zusammenhalten. Durch den Verlust einiger Arten wird das Ganze — wie beim Bruch von ein paar Nieten — zwar geschwächt, aber das muß nicht unbedingt gefährlich sein. Setzt sich der Verlust jedoch fort, droht die Katastrophe, insbesondere wenn das System starke Belastungen aushalten muß — wenn also das Ökosystem störenden Umwelteinflüssen ausgesetzt ist oder wenn das Flugzeug in Turbulenzen gerät.

Vom Wert der Vielfalt 173

Die Überfluß-Hypothese formulierte der australische Ökologe Brian Walker: Danach sind die meisten Arten überflüssig — sie entsprechen eher den Passagieren des Flugzeugs und nicht den Nieten, die es zusammenhalten. Nur einige entscheidende Arten, so die Theorie, sind für ein gesundes Ökosystem wirklich notwendig, und diese Schlüsselrolle könnten mehrere der vielen Arten in dem Ökosystem spielen. Welches Modell ist richtig?

James Lovelock griff mit eigenen theoretischen Überlegungen in die Diskussion ein; in einer Computersimulation konstruierte er Daisyworld (die »Gänseblümchenwelt«), ein Miniatur-Ökosystem. Nach den Befunden, die er mit Daisyworld erzielte, ist ein Ökosystem um so stabiler, je mehr Arten es umfaßt. Das schien für einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen biologischer Vielfalt und Stabilität zu sprechen, also für die Nieten-Hypothese. Die Theoretiker waren nicht ohne weiteres bereit, Lovelocks Schlußfolgerungen anzuerkennen, aber als 1993 und 1994 die Ergebnisse neuer ökologischer Experimente bekannt wurden, konnten sie sich diesen Befunden nicht verschließen. Unabhängig voneinander untersuchten Wissenschaftler in England und in den Vereinigten Staaten, wie sich die Artenvielfalt auf Produktivität und Stabilität der Ökosysteme auswirkt.

Die Produktivität ist einfach die Menge an lebender Substanz, die ein Ökosystem in einem bestimmten Zeitraum hervorbringen kann. Sie ist für die Landwirtschaft ebenso wichtig wie für natürliche Ökosysteme. Michael Swift, ein Biologe, der im Rahmen des bodenbiologischen Forschungsprogramms der Vereinten Nationen in Kenia arbeitete, konnte überzeugend nachweisen, wie nützlich die Artenvielfalt in landwirtschaftlichen Systemen ist. Die Produktivität eines Maisfeldes steigert man am besten, indem man zusätzlich Melonen, Bäume und stickstoffixierende Bohnen anpflanzt, und nicht indem man immer mehr Mais herausholt. John Lawton und seine Kollegen stellten mit ihren Experimenten an der Außenstation des Imperial College in England ebenfalls fest, daß die Produktivität sich durch Artenvielfalt steigern läßt. Ihr Befund erscheint schon auf den ersten Blick sinnvoll. Die Individuen einer einzigen Art konkurrieren um die gleichen Ressourcen, insbesondere um Platz.

174

Angehörige verschiedener Arten dagegen, manche kleiner, andere mittelgroß, wieder andere sehr groß, haben den Vorteil, daß sie den Raum unter sich aufteilen können. So wird ein größerer Teil des verfügbaren Platzes genutzt, es können mehr Individuen leben, und die Produktivität ist größer.

Ist das die Erklärung für die große Artenvielfalt in den meisten natürlichen Ökosystemen? Nur bis zu einem gewissen Punkt, denn darüber hinaus steigt die Produktivität kaum noch. So ist beispielsweise die Vielfalt der Baumarten in ostasiatischen Wäldern sechsmal größer als in Nordamerika und achtmal größer als in Europa, aber die Produktivität ist in allen drei Regionen ähnlich. Die Produktion ist also nur ein Teil der Antwort. Der andere dürfte mit der Stabilität zu tun haben.

Eine der sicherlich wichtigsten Entdeckungen seit langem machten David Tilman von der University of Minnesota und John Downing von der University of Montreal: Sie fanden eine unmittelbare Verbindung zwischen der Artenvielfalt und der Gesundheit eines natürlichen Ökosystems. In einer Studie, die sich über elf Jahre erstreckte, untersuchten sie die Ökosysteme der natürlichen Graslandschaften in Minnesota, und wie das Schicksal es wollte, erlebte das Gebiet ausgerechnet in dieser Zeit die schlimmste Dürre seit 50 Jahren.

Was für die Experimente zunächst nach einer Katastrophe aussah, erwies sich als Glücksfall, denn auf diese Weise wurde der Unterschied zwischen artenreichen Ökosystemen und solchen mit geringer Artenvielfalt deutlich. Wo es viele Arten gab, gingen durch die Trockenheit viel weniger von ihnen verloren, der Produktivitätsrückgang war geringer, und die Systeme erholten sich anschließend schneller. »Unsere Befunde... stützen die Hypothese der Stabilität durch Vielfalt und zeigen, daß die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme sich mit der Artenvielfalt ändert,« stellten sie im Januar 1994 in der Fachzeitschrift Nature fest. »Unsere Befunde sprechen nicht für die Hypothese von den überflüssigen Arten, denn wir fanden immer deutliche Auswirkungen der biologischen Vielfalt auf die Widerstandsfähigkeit gegen die Trockenheit und auf die Erholung.«9)

Vom Wert der Vielfalt 175

Offenbar gleichen die Arten tatsächlich eher den Nieten in der Struktur des Flugzeugs und nicht den Passagieren auf ihren Sitzen. Aber wie viele Nieten verlorengehen können, bevor das Ganze in Gefahr gerät, ist auch hier nicht bekannt, und niemand weiß, wie man es herausfinden könnte. Dennoch unterstützen die Biologen in jüngerer Zeit eindeutig die Vorstellung von der Stabilität durch Vielfalt, und damit sprechen sie sich für eine hohe Artenvielfalt aus. Das wissenschaftliche Komitee für Umweltfragen, das zum Umweltprogramm der Vereinten Nationen gehört, trug Anfang 1994 bei einer Sitzung in Kalifornien viele Befunde und Meinungen zu dieser Frage zusammen. Das Gremium hatte den Mut zuzugeben, daß niemand die vollständige Antwort kennt, aber es gelangte zu dem Schluß, daß eine große Artenvielfalt tatsächlich nützlich ist. Einen gewissen Überfluß mag es in manchen Ökosystemen dennoch geben; aber wer will behaupten, das Unwissen sei so weit getilgt, daß wir es wagen könnten, damit herumzuspielen?

Ich hatte immer eine Leidenschaft für die Wildnis und für abgelegene Orte, und ich habe mich immer sehr für Tiere interessiert und sie geliebt. Als Junge wollte ich unbedingt Wildhüter werden, damit ich draußen leben, wilde Tiere einfangen und ein Abenteurerleben führen konnte. Als ich die Leitung des Naturschutzdienstes übernahm, beschäftigte ich mich nicht nur mit den praktischen Fragen des Artenschutzes angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung und mit dem täglichen Schrecken, wenn ich die von den Elefantenwilderern angerichteten Schäden sah. Tief in mir wuchs auch eine immer stärkere Leidenschaft für die Natur.

Da ich meine Eltern auf ihrer Suche nach Überresten der Frühmenschen begleitete, erwarb ich schon als Kind ein umfassendes Wissen über Tiere und ihre natürliche Umwelt. Und ich lernte auch, wie man sich in der Wildnis durchschlägt, wie man in einer scheinbar öden Wüste Wasser und Nahrung findet und wie man wilde Tiere aufspürt und einfängt. Unbewußt lernte ich, zu einem Teil der Natur zu werden und sie nicht zu fürchten, sondern zu achten.

Es war mir zu jener Zeit nicht klar, aber ich hatte mit meinen Kindheitserlebnissen gewaltiges Glück, denn sie ermöglichten mir die Verbindung mit einem grundlegenden Aspekt der menschlichen Psyche. Der Mehrzahl der Menschen ist diese Verbindung verwehrt, obwohl die meisten von ihnen sich unbewußt danach sehnen.

176

Etwa 150.000 Jahre lang lebten unsere Vorfahren der Spezies Homo sapiens unter vielfältigen Umweltbedingungen als Jäger und Sammler. Diese höchst erfolgreiche Art der Existenzsicherung hat ihren Ursprung vor über zwei Millionen Jahren in der Evolution der Gattung Homo. Die seit dieser Zeit eingetretene Vergrößerung des Gehirns und die damit einhergehende Entwicklung der menschlichen Psyche spielten sich im Zusammenhang mit dem Leben als Jäger und Sammler ab. Es war ein Leben der engsten Verbundenheit mit der Natur und der größten Abhängigkeit von ihr, das ein empfindliches Gespür für alle Gesichtspunkte der Tier- und Pflanzenwelt erforderte.

Unsere Vorfahren sahen in den anderen Arten ihrer Umwelt zweifellos eine Quelle für vielerlei Nahrungsmittel. Sie müssen in dieser Welt viel Staunenswertes erlebt haben — den Abglanz davon sehen wir heute in den Höhlen- und Felsmalereien Europas und Afrikas; und sie wußten auch, daß sie selbst ein untrennbarer Bestandteil dieser vielfältigen Welt waren. Ich habe oft geschrieben, daß wir trotz unserer modernen, technisch orientierten Umwelt nach wie vor den Geist der Sammler und Jäger haben. Instinktiv und ohne bewußt darüber nachzudenken, wußte ich das schon als Junge, wenn ich fasziniert den Erzählungen meines Vaters lauschte und wenn ich furchtlos durch das wilde Gelände der Olduvaischlucht wanderte. Vor 15 Jahren gab Edward Wilson diesem Instinkt einen Namen: Biophilie.

In jüngerer Zeit definierte Wilson die Biophilie als »angeborene emotionale Verbundenheit des Menschen mit anderen Lebewesen«.10 Damit spricht er von einem tief verwurzelten Zug der menschlichen Psyche, der in den Jahrmillionen der Evolution zu einem Teil unseres gesamten Wesens geworden ist. Er spricht von emotionalen Reaktionen, die das Wesen des Menschseins berühren, das Wesen unserer Entstehungsgeschichte. Manche dieser emotionalen Reaktionen auf die Natur sind auch negativ, so zum Beispiel die Abneigung vieler Menschen gegen Schlangen und sogar gegen die abstrakte Vorstellung von Schlangen.

177

Aber meist sind sie positiv. Warum suchen die Menschen so oft in freier Natur Erholung von den Belastungen des Stadtlebens? Warum ist die Besucherzahl in den Zoos der USA und Kanadas höher als bei allen größeren Sportveranstaltungen zusammen? Und warum ziehen die Menschen in ein Haus im Grünen, wenn sie es sich leisten können? Wie der Psychologe Roger Ulrich zeigen konnte, bevorzugen Menschen, denen man die Wahl zwischen dem Anblick einer Stadt und einer ländlichen Szene bietet, in ihrer überwältigenden Mehrheit den letzteren.

Die Vorliebe dürfte aber noch tiefer verwurzelt sein und geht vielleicht bis in unsere frühe Vergangenheit zurück. Läßt man Menschen zwischen verschiedenen Ansichten ländlicher Gebiete wählen, bevorzugen sie in ihrer großen Mehrheit Bilder von Hügellandschaften mit vereinzelten Bäumen, insbesondere wenn die Bäume eine flache Krone haben. Der Ökologe Gordon Orians von der University of Washington sieht darin eine tiefe innere Verbindung zu unseren ostafrikanischen Ursprüngen, denn die bevorzugte Landschaft erinnert an eine baumbestandene Savanne. Manche anderen halten diese Vermutung für an den Haaren herbeigezogen, aber wie die spontane Zuneigung der Menschen zu manchen Tieren und ihre Angst vor anderen schlägt es eine Saite an, die man nicht überhören kann. Unsere Reaktion — negativ oder positiv — auf die natürliche Wildnis ist nach der Biophilie-Hypothese ein unausrottbarer Wesenszug der Menschen. Es ist das Erbe der riesigen Zeiträume, die unsere Vorfahren als Jäger und Sammler durchlebten.

Das Abendland mit seiner hochtechnisierten Zivilisation mißachtet heute die unentbehrliche Verbindung zwischen der Seele des Menschen und der Welt der Natur, und statt dessen liegt das Schwergewicht auf dem Versprechen von Welten jenseits unseres Planeten oder unseres Sonnensystems. Die Verbindung gibt es nach wie vor, aber man ignoriert sie. Andere Kulturen tun das nicht. Vor 50 Jahren schrieb der amerikanische Ureinwohner Luther Standing Bear:

178

»Wir sind der Boden und der Boden ist von uns. Wir lieben Vögel und Tiere, die mit uns auf diesem Boden gewachsen sind. Sie haben dasselbe Wasser getrunken und dieselbe Luft geatmet. In der Natur sind wir alle eins. Da wir daran glaubten, war in unseren Herzen ein großer Frieden und eine bereitwillige Freundlichkeit gegenüber allen lebenden, wachsenden Dingen.«11)

Für die abendländische Kultur ist der Homo sapiens nicht nur etwas Besonderes in der Welt (was wir zweifellos in vielerlei Hinsicht sind), sondern er ist auch abgetrennt von dieser Welt. Es ist, als seien wir auf die Erde gestellt worden, fertig und in unserer heutigen Form, damit wir über ihre Geschöpfe herrschen. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist nur allzu einfach, den Homo sapiens unter dem Gesichtspunkt der Evolution als Endprodukt eines langen Prozesses anzusehen und uns dennoch für etwas Besonderes, Abgetrenntes zu halten. Immerhin gibt es ja in der Schöpfung sonst nichts, was wie wir wäre. Immerhin besteht ja eine gewaltige Kluft zwischen dem Geist des Homo sapiens und dem unserer nächsten Verwandten, der afrikanischen Menschenaffen.

Wenn man aber sein ganzes Leben lang versucht, den Entwicklungsweg unserer entfernten Vorfahren von den Menschenaffen bis zum Menschen nachzuzeichnen, verschwindet die Kluft. Es ist nicht nur möglich, die Arten, die uns mit unseren entwicklungsgeschichtlichen Wurzeln verbinden — den Homo erectus und den Homo habilis —, körperlich zu finden und zu identifizieren, sondern wir können uns auch ein Bild von ihrem Verhalten machen.

Was dabei am wichtigsten ist: Wir können erkennen, in welchem Zusammenhang unsere Evolution sich abgespielt hat, welchen ständigen Wandel es in den Ökosystemen gab, zu denen unsere Vorfahren untrennbar gehörten. Diese enge Verbindung hinterließ ihre Spuren in der menschlichen Psyche, und auf sie spielte Luther Standing Bear instinktiv an.

Auch heute erlebt jeder von uns die Verbundenheit, wenn auch vielleicht auf andere, gedämpfte Art. Und mit dem Verbundenheitsgefühl können wir einen anderen Wert in der biologischen Vielfalt sehen, zu der wir heute gehören, einen Wert, der nichts mit dem direkten wirtschaftlichen Nutzen durch Nahrung, Rohstoffe und Arzneimittel zu tun hat, und auch nichts mit den Funktionen der Ökosysteme, von denen unser physisches Überleben abhängt.

Der Wert der Arten um uns herum reicht bis in den menschlichen Geist — keine einfache Aussage in einem wissenschaftlichen Zusammenhang, aber dennoch richtig. Wir können der biologischen Vielfalt einen Wert beimessen, weil sie die menschliche Psyche nährt, den menschlichen Geist, die menschliche Seele.

179

#

Richard Leakey 1995