Start Weiter

Teil 3 Gleichgewicht

der Natur ? Leakey 1995

Ökologische Lebensgemeinschaften sind nichts

Freundlich-Harmonisches. Sie werden von vielerlei Kräften geformt, manche

davon dem Chaos, andere dem Zufall entsprungen. Vor allem sind sie in

ständigem, dynamischem Wandel begriffen. Die

Menschen hatten in der historisch belegten Vergangenheit großen Einfluß auf

solche Lebensgemeinschaften; daran wird deutlich, wie leicht Ökosysteme

durch neu hinzukommende Arten gestört werden. Die

heutige Misere der Elefanten zeigt nicht nur, welche Auswirkungen wir auf

die Natur haben können, sondern sie offenbart auch, welche Herausforderung

es bedeutet, komplexe ökologische Systeme zu schützen.

9 Stabilität und Chaos in der Ökologie

183-208

Auf

einer Reise quer über den Globus vom Pol zum Äquator würde man das

erkennen, was zusammenfassend als »die unendliche Vielfalt der Natur«

bezeichnet wurde. Von der eisigen Tundra zu den Almwiesen der Gebirge, von

Wäldern und Feldern der gemäßigten Breiten zu den tropischen Regenwäldern

und Savannen würde man ein riesiges Spektrum der verschiedensten

ökologischen Gemeinschaften erleben. Diese Unterschiede sind für

Nordamerikaner und Europäer ein wichtiger Beweggrund, jedes Jahr in großer

Zahl zu uns nach Kenia zu kommen.

Der

Kontrast zwischen den Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Insekten, Vögeln und

anderen Tieren in der Heimat und in den bereisten Gebieten ist gewaltig. Das

liegt nicht nur daran, daß die Zahl der Arten von den hohen zu den niederen

Breiten zunimmt; auch das Wesen der Arten in den Lebensgemeinschaften ändert

sich. (In tropischen Ökosystemen findet man keine Eisbären, und große

Primaten — vom Menschen einmal abgesehen — gelten nicht als natürlicher

Bestandteil der Tierwelt in gemäßigten und polaren Gebieten.)

Diese

großräumige Verteilung ergibt sich natürlich zum Teil aus der Anpassung der

Arten an die örtlichen Umweltbedingungen, insbesondere an Temperatur und

Luftfeuchtigkeit. Eine lokale ökologische Lebensgemeinschaft ist also

eine Ansammlung von Arten, denen bei allen individuellen Unterschieden eine

Anpassung gemeinsam ist: die Anpassung an die Gegebenheiten der örtlichen

Umwelt.

Um

eine — zwar nicht unendliche, aber doch großartige — Vielfalt zu erleben,

muß man aber kein Globetrotter sein. Wo man sich auch auf der Erde befindet,

immer ist man von ökologischen Gemeinschaften umgeben, die sich voneinander

unterscheiden, und zwar manchmal sehr grundlegend.

Ich

habe bereits die dramatischen Gegensätze zwischen den Ökosystemen des

Rift-Tals in Kenia beschrieben. Auch dort erkennt man ohne weiteres die

Ursachen der Vielfalt: Von der Sohle des Tals bis zu den höchsten Punkten

seiner Flanken herrschen unzählige Mikroklimata, die den verschiedensten

Arten höchst gegensätzliche Lebensbedingungen bieten. Evolution und

Anpassung wirken in allen Größenordnungen und schaffen Verteilungsmuster

aller Größenordnungen.

Die

Ökologie hat unter anderem das Ziel, »die Muster der natürlichen

Ökosysteme aufzuspüren und die Kausalprozesse zu erklären, die ihnen

zugrunde liegen«, so eine Formulierung des Ökologen John Wiens von der

University of New Mexico. Der wichtigste Prozeß bei dem, was ich bisher

beschrieben habe, ist die Anpassung an örtliche Gegebenheiten — das

jedenfalls habe ich nahegelegt. Aber wer schon einmal aufmerksam durch einen

Wald oder über eine Wiese gestreift ist, der weiß, daß Natur nichts

Gleichförmiges, sondern ein Flickenteppich ist.

Eine

Zeitlang sieht man auf dem Spaziergang immer wieder eine Baumart, die später

völlig fehlt; eine Blumenart kommt am südlichen Ende der Wiese nur selten

vor, im Norden ist sie häufig. Dieser Flickenteppich der Natur ist ein

Flickenteppich ähnlicher, aber doch unterschiedlicher ökologischer

Gemeinschaften. Welche Vorgänge haben diese Verteilung geprägt? In

den Umweltbedingungen an den beiden Enden der Wiese gibt es keine erkennbaren

Unterschiede, warum also sind die Ökosysteme nicht gleich?

Vielleicht

übersieht auch der aufmerksamste Beobachter, daß es doch entscheidende

Unterschiede gibt, beispielsweise in der chemischen Zusammensetzung des Bodens

oder im Grundwasserspiegel. Solche Erklärungen sind bei manchen Ökologen

sehr beliebt; so schrieb Seth Rice, Biologe an der University of North

Carolina, in einem wichtigen Übersichtsartikel: »Alle Umweltbedingungen in

allen Ökosystemen sind räumlich und zeitlich wandelbar. Das mosaikartige

Bild der Umwelt ist die Folge allgegenwärtiger physikalischer und chemischer

Abstufungen.«1

Mit anderen Worten: Die biologischen Verteilungsmuster werden auf dem Wege der

lokalen Anpassung von den Verteilungsmustern der physikalischen Umwelt

bestimmt und spiegeln diese wider.

184/185

Stimmt

das wirklich? Intuitiv erscheint es plausibel und sogar offenkundig, daß

Ökosysteme auf diese Weise geformt werden, aber in den letzten Jahren hat

sich gezeigt, daß hier auch andere Kräfte mitwirken, Kräfte, die weniger

leicht zu erkennen sind und auf den ersten Blick sogar unplausibel erscheinen.

Das

Gebiet, auf dem wir uns hier bewegen — die Ökologie der

Lebensgemeinschaften —, stellt vermutlich einige der wichtigsten und am

wenigsten lösbaren wissenschaftlichen Probleme. Im Kern geht es um eine

einzige einfache Frage: Wie wird eine ökologische Gemeinschaft zu dem, was

sie ist? Eine Antwort, die sich lange Zeit großer Beliebtheit erfreute,

lautet: Die Gemeinschaft ist so, weil sie so sein muß, weil die örtlichen

Gegebenheiten es so vorschreiben. Und, was noch wichtiger ist: Die Mitglieder

der Gemeinschaft sind dieser Annahme zufolge gemeinsam so eng an die

Gegebenheiten angepaßt — und damit auch so abhängig voneinander —, daß

eine Gemeinschaft mit anderer Artenzusammensetzung nicht überleben könnte.

In dieser Form ist die Aussage vielleicht ein wenig streng formuliert, aber

sie gibt das Wesentliche eines großen Teils der derzeitigen ökologischen

Denkweise wieder. Im Zusammenhang mit dieser Ansicht über den grundlegenden

Aufbau ökologischer Gemeinschaften steht auch die Vorstellung vom

»Gleichgewicht der Natur«.

Auch

dieser Begriff und seine Folgerungen erscheinen intuitiv vernünftig und sogar

beruhigend. Wenn die Ökosysteme so sind, wie sie sein müssen, dann folgt

daraus, daß die Natur sie schnell wiederherstellt, wenn sie aus irgendeinem

Grund gestört werden.

Vor

einigen Jahren faßte

Fairfield Osborn,

der Sohn

von Henry Fairfield Osborn, diese Einstellung in seinem Buch Our

Plundered Planet so zusammen: »Natur mag etwas Schönes sein und ist

sogar eine Symphonie, aber über und unter und in ihrem unwandelbaren Wesen,

ihren Abständen, ihrer scheinbaren Ruhe und Unveränderlichkeit arbeitet eine

aktive, zielgerichtete, koordinierte Maschine.«

Die

Maschine hält die Gemeinschaften in ihrem Gleichgewichtszustand. Der Ausdruck

»Gleichgewicht der Natur« wurde in Ökologen- und Laienkreisen zu einer

eindringlichen Metapher für die

beobachtete grundlegende natürliche Harmonie, die das Gefühl erweckt, die

Welt, die wir erleben, sei richtig.

*detopia:

Osborn bei detopia

186

Die

Folge war, daß der Ökologie eine Zeitlang der Geruch des Mystischen

anhaftete. Aber selbst als die Mystik vor ein paar Jahrzehnten verschwand,

blieb der Ausdruck erhalten. Nachdem man ihn aller Vorstellungen von Absicht

entkleidet hatte, bezeichnete er die Fähigkeit einer ökologischen

Gemeinschaft, sich einer Störung zu widersetzen oder sich von ihr zu erholen,

eine Eigenschaft, die man nun auch in den objektiveren Begriff Stabilität faßte.

Aber ob man nun »natürliches Gleichgewicht« oder »Stabilität« sagt: Wie

Stuart Pimm anmerkt, »haben beide Begriffe unverkennbar etwas Verwaschenes«.2

Wie

sich eine ökologische Gemeinschaft zusammenfindet, ist ebenso eine immer noch

unbeantwortete Frage wie die nach dem Verhalten und den Eigenschaften der

bestehenden Gemeinschaften. Das sind unglaublich komplizierte Themen, denn sie

enthalten viele Variablen (das heißt einzelne Arten), die auf vielerlei Weise

in Wechselwirkung treten können — und das Ganze spielt sich unter häufig

recht turbulenten physikalischen Umweltbedingungen ab. Deshalb gibt es ein

riesiges, eigentlich sogar unendliches Spektrum möglicher Verteilungsmuster,

und herauszufinden, warum manche davon sich ausbilden und andere nicht, ist

eine entmutigende Aufgabe.

Das

alles mag sehr theoretisch klingen, und einerseits besteht auch der starke

Drang zu verstehen, wie die Natur funktioniert und woher die biologische

Vielfalt stammt, zu der auch wir gehören. Aber diese Kenntnisse sind auch

unentbehrlich für unsere Bestrebungen, die biologische Vielfalt zu schützen

und den unendlichen Reichtum der Natur zu erhalten. So sollten wir zum

Beispiel nicht nur in der Lage sein, die Artenzusammensetzung der

Lebensgemeinschaften zu erklären, sondern wir müssen auch verstehen, warum

die Populationsgröße der einzelnen Arten innerhalb der Gemeinschaften

schwankt. Wir müssen in Erfahrung bringen, warum manche Gemeinschaften für

Störungen — besonders für solche, die vom Menschen verursacht werden —

anfällig sind, während andere ihnen widerstehen.

187

Wir

müssen wissen, warum manche Gemeinschaften sich schnell von Zerstörungen

erholen, während das bei anderen sehr lange dauert. Wir müssen herausfinden,

warum fremde Arten in manche Gemeinschaften leicht einwandern können, in

andere dagegen nicht, und wir müssen die Folgen solcher Verschiebungen

einschätzen. Wir müssen verstehen, welche Arten vom Aussterben bedroht sind

und welche in ihren jeweiligen Lebensgemeinschaften eine so große Bedeutung

haben, daß ihr Verschwinden zu einer Lawine weiterer Aussterbeereignisse

führt. Alle diese Fragen nehmen in den Lehrbüchern der Ökologen und den

Handbüchern der Naturschützer einen gleichermaßen wichtigen Platz ein.

Am

Anfang des vorliegenden Kapitels steht eine genauere Untersuchung einer in

jüngster Zeit gewonnenen Erkenntnis, die der Intuition zu widersprechen

scheint. Sie betrifft die Gründe, warum die Populationen der Arten in der

Weise schwanken, wie man es beobachtet: manchmal regelmäßig, manchmal heftig

und unberechenbar. Das führt uns unmittelbar zu der Einsicht, daß die Natur

meist keineswegs im Gleichgewicht ist, sondern sich chaotisch verhält. Der

eine oder andere mag ein derart beunruhigendes Bild von der Natur vielleicht

nicht akzeptieren, denn es scheint aller grundlegenden Harmonie zu entbehren.

Anschließend

werde ich erörtern, wie man in der Ökologie einige Vorgänge, durch die sich

Lebensgemeinschaften bilden, kennengelernt hat; zu diesem Zweck waren die

Wissenschaftler meist gezwungen, umfangreiche Computermodelle zu entwickeln.

Wir werden sehen, daß ökologische Gemeinschaften einen eigenen Geist zu

haben scheinen, denn sie verbessern sich im Laufe der Zeit und werden

gegenüber dem Eindringen fremder Arten immer widerstandsfähiger. Ich werde

auf die Dynamik dieses Eindringens zu sprechen kommen — auf die Frage, was

einen erfolgreichen Eindringling ausmacht und wovon die Auswirkungen solcher

Ereignisse abhängen. Das ist ein wichtiges Thema für den Naturschutz. Und

schließlich werde ich einen warnenden Vorschlag machen, wie man als

Naturschützer für die Stabilität der Ökosysteme sorgen sollte — nämlich

indem man ihnen gestattet, sich zu wandeln.

188

Auch

das widerspricht wie so vieles, das man über die Ökologie der

Lebensgemeinschaften erfahren hat, der Intuition. Die Natur ist nicht immer

so, wie sie zu sein scheint.

Im

National Museum of Natural History der Smithsonian Institution in Washington

gibt es eine Vitrine, die jedem Besucher einen kalten Schauer über den

Rücken laufen läßt: Sie zeigt eine verschmutzte Küche, die über und über

mit Küchenschaben bedeckt ist — es sind Hunderttausende, vielleicht

Millionen. Wer es schafft, den unmittelbaren Ekel zu überwinden und die

daneben angebrachte Beschriftung zu lesen, der erfährt, daß dieses

Insektenheer ausschließlich aus den Nachkommen besteht, die ein einziges

Weibchen während seines Lebens hervorbringen kann — zumindest theoretisch.

Glücklicherweise wird diese potentielle Fruchtbarkeit nur selten in vollem

Umfang Wirklichkeit. Wie Darwin schon in der Entstehung der Arten feststellt,

könnten die meisten Lebewesen so viele Nachkommen hinterlassen, daß nicht

alle tatsächlich überleben können.

Irgend etwas wirkt diesem Potential

entgegen. (Wer keine Küchenschaben mag, wird dafür dankbar sein.) Zu diesem

Etwas gehören begrenztes Nährstoffangebot, Konkurrenten, natürliche Feinde,

widrige Klimabedingungen, Krankheiten und andere Einflüsse. Aber auch wenn

die durchschnittliche Individuenzahl über längere Zeit hinweg relativ stabil

bleibt, pendelt sie kurzfristig um den Mittelwert. Manchmal handelt es sich

dabei um geringe, manchmal aber auch um dramatische Schwankungen: Die

Population explodiert und bricht dann zusammen.

Wenn

man die Dynamik ökologischer Gemeinschaften in kurzen Zeiträumen — das

heißt über einige Jahrzehnte hinweg — verstehen will, ist es entscheidend,

daß man genau herausfindet, welche Kräfte für die Populationsschwankungen

der einzelnen Arten sorgen. Robert May betont: »Solche Kenntnisse sind nicht

nur von grundsätzlicher Bedeutung, sondern sie lassen sich auch praktisch

anwenden: Man kann versuchen, die Auswirkungen natürlicher oder vom Menschen

verursachter Veränderungen vorauszusagen, wie sie zum Beispiel eintreten,

wenn man eine Population dezimiert oder wenn sich die Klimabedingungen

ändern.«3

Stabilität

und Chaos in der Ökologie 189

Unter

der Überschrift »Gleichgewicht der Natur« sind die Populationsschwankungen

einfach zu erklären — zwar nicht im Detail, aber zumindest im Prinzip. Man

nimmt an, daß die Populationen der einzelnen Arten und die Gemeinschaften, zu

denen sie gehören, sich im Gleichgewicht oder in seiner Nähe befinden. Ohne

Störungen durch äußere Einflüsse erreichen die Wechselwirkungen zwischen

Pflanzen, Pflanzen- und Fleischfressern ein Fließgleichgewicht, in dem die

Populationen genau ausbalanciert sind. Das ist Fairfield Osborns

gleichmäßig brummende »koordinierte Maschine«.

Das

begrenzte Nahrungsangebot, die wechselseitige Konkurrenz, die Beute der

Räuber und sogar Krankheiten — all das gehört dazu, damit die Maschine

funktioniert. Hat eine Artengemeinschaft das Gleichgewicht erreicht, ist das

Klima der wichtigste störende Einfluß, entweder in Form langfristiger

Verschiebungen oder aber als plötzliche, heftige Episoden wie Stürme oder

Temperaturschwankungen. Klimaveränderungen begünstigen manche Arten und sind

für andere verheerend. Dezimiert beispielsweise ein Sturm die Population

einer bestimmten Pflanzenart, leiden auch die Pflanzenfresser, die von ihr

abhängig sind, und das wiederum vermindert das Nahrungsangebot für die

Raubtiere, die sich von den Pflanzenfressern ernähren, so daß die Population

zusammenbricht. Gleichzeitig haben andere Arten, die den Räubern ebenfalls

als Beute dienen, bessere Überlebenschancen, so daß deren Population

wächst. Ein einziger Sturm kann also dazu führen, daß die Populationen

einiger Arten explodieren, während andere zusammenbrechen.

Bei

solchen Populationsschwankungen geht das Gleichgewicht für einige Zeit

verloren. Die Individuenzahlen pendeln eine Zeitlang um den Mittelwert, aber

schließlich stellt sich die Balance wieder ein — bis zur nächsten

Störung. Da ökologische Gemeinschaften nur selten mit längeren Phasen ohne

äußere Erschütterungen gesegnet sind, schwanken Populationen die meiste

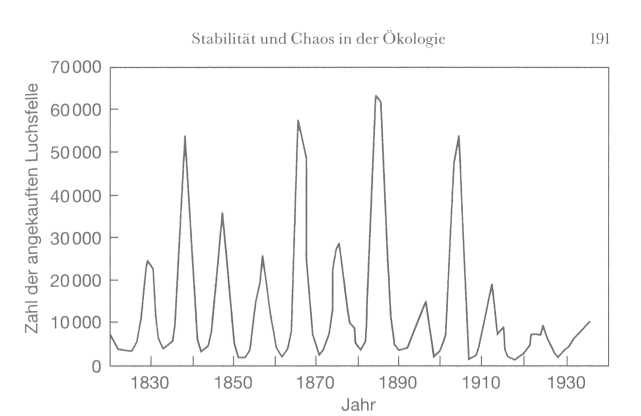

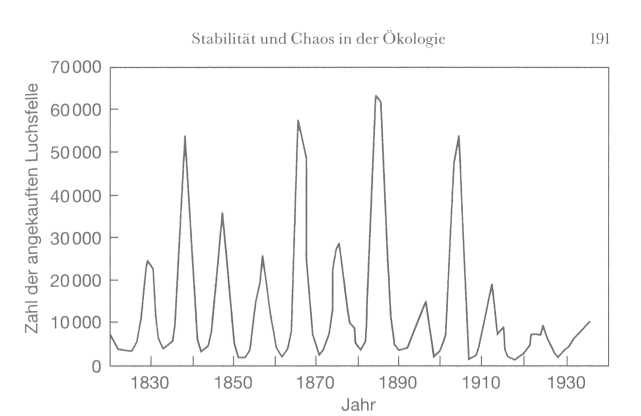

Zeit. Das klassische Beispiel in der ökologischen Fachliteratur ist die

Geschichte des kanadischen Luchses. Über 200 Jahre lang, von 1735 bis 1940,

fing man die Luchse wegen ihres Fells, und die Zahlen der von den Handels-

Gleichgewicht

der Natur? 190

firmen

aufgekauften Pelze waren für die Ökologen ein beispiellos gutes

Datenmaterial, um die Populationsentwicklung bei dieser Art

nachzuvollziehen. In den Befunden erkennt man eine deutliche

Gesetzmäßigkeit: Die Luchspopulation erlebte dramatische Phasen der Zu- und

Abnahme. Sie zeigte zum Beispiel zwischen 1830 und 1910 alle neun oder zehn

Jahre einen Höhepunkt, um dann schnell zusammenzubrechen. Das Muster

wiederholte sich ziemlich regelmäßig, aber die Zahl der Tiere an den

Höhepunkten schwankte beträchtlich, nämlich etwa zwischen 10.000 und

60.000.

Als

die Ökologen zum erstenmal diese Entwicklung analysierten, nahmen sie an, das

Muster sei die Folge der Räuber-Beute-Beziehung zwischen Luchsen und

Schneeschuhhasen, ihren wichtigsten Beutetieren. Wenn ein Räuber die

Population seiner Beutetiere stark dezimiert hat, nimmt sein Nahrungsangebot

drastisch ab, und dann wird auch die Population der Räuber kleiner. Wenn auf

diese Weise der Druck durch die Räuber nachläßt, kann sich die Population

der Beuteart erholen, und daraufhin vermehren sich auch die Räuber wieder.

Nach einer solchen einfachen Oszillation sah es auch bei kanadischen Luchsen

und Schneeschuhhasen aus.

Aber

wie sich herausstellte, war die Sache nicht so einfach. Die Hasenpopulation

ging wegen Unterschieden in ihrer Nahrungsversorgung auf und ab, und

die Luchspopulation machte offenbar die Schwankungen mit. Diese Vorstellung

erscheint durchaus logisch und verlängerte die Kette der Wechselwirkungen.

Aber der Verlauf war nicht vollkommen regelmäßig und sah an manchen Stellen

sogar völlig ungeordnet aus. Eine solche Kombination aus einer gewissen

Regelmäßigkeit und etwas scheinbar Zufälligem ist für die

Populationsschwankungen vieler Arten sogar geradezu typisch. Insektenplagen

folgen dieser Gesetzmäßigkeit ebenso wie die Populationsexplosionen bei den

Seeigeln im Nordatlantik und bei den Pazifischen Taschenkrebsen im

Nordwestpazifik. Wohin man in den ökologischen Gemeinschaften auch blickt,

erkennt man nicht nur Populationsschwankungen, sondern es sieht auch so aus,

als erfolgten die Veränderungen zufällig. Vom Meeresplankton bis zu den

Elefanten und von den Motten zu den Mäusen bietet sich das gleiche Bild.

191

|

|

Das

klassische Beispiel für eine Art mit regelmäßig schwankender

Individuenzahl ist der Luchs. Früher glaubte man, die Ursache sei die

ungleichmäßige Wechselbeziehung zu den Schneeschuhhasen, den wichtigsten

Beutetieren der Luchse.

Wie man jedoch in jüngster Zeit erkannt hat, ist

die Ursache in Wirklichkeit die Beziehung zwischen den Hasen und ihren

Nahrungspflanzen; die Population der Luchse ist mehr oder weniger passiv vom

Bestand an Hasen abhängig.

|

Wie

läßt sich das unter dem Gesichtspunkt des natürlichen Gleichgewichts und

der Populationsbalance erklären? Die Antwort ist einfach: Alles, was man in

der Populationsentwicklung beobachtet — sei es nun Regelmäßigkeit,

scheinbare Zufälligkeit oder eine Kombination aus beidem —, gilt als

unmittelbare Folge äußerer Kräfte wie zum Beispiel

Klimaveränderungen. Die Tatsache, daß die Populationsentwicklung manchmal

unberechenbar ist, zeigt nur, wie komplex diese Störungen sind. So dachte man

zumindest.

Seit

etwa 20 Jahren wird diese Argumentation in Frage gestellt. Vielleicht, so die

Spekulation einiger Ökologen, läßt auch irgend etwas in der inneren Dynamik

der Lebensgemeinschaften die Entwicklungsmuster entstehen.

Gleichgewicht

der Natur? 192

Vielleicht

war die scheinbare Zufälligkeit kein Zufall, sondern ein Aspekt des

Phänomens, das man als Chaos bezeichnet. Wenn man hört, ein System sei

chaotisch, nimmt man meist an, es sei vom Zufall bestimmt und sein wirres

Verhalten habe keine einfache, analysierbare Grundlage. Aber wie jeder weiß,

der das Buch Chaos von James Gleick gelesen hat, kennt man in der

Mathematik seit einiger Zeit Systeme, die zwar wirr und nicht vorhersagbar,

aber nicht zufällig sind. Das Verhalten solcher Systeme läßt sich mit

mathematischen Gleichungen oft recht einfach beschreiben. Was dabei das

Paradoxe ist: Obwohl das System mathematischen Regeln unterliegt, kann sein

Verhalten höchst komplex und praktisch nicht vorhersagbar sein. Damit ist

grob und einfach gesagt, was die Mathematiker unter deterministischem Chaos

verstehen.

Chaotische

Systeme kennt man heute in vielen Bereichen der Physik, so bei der Entstehung

des Wetters und bei Turbulenzen in Flüssigkeitsströmungen. Kaum jemandem ist

aber klar, daß Populationsschwankungen in ökologischen Gemeinschaften zu

den ersten Phänomenen gehörten, die man als möglichen Ausdruck chaotischen

Verhaltens untersuchte. Genau das tat Robert May vor 20 Jahren, und dann

beschrieb er seine Arbeiten in der Fachzeitschrift Nature in einem

Aufsatz, der zum Klassiker wurde. Die Biologen wagten sich nur langsam auf den

Weg, den May aufgezeigt hatte, vor allem weil sie an der Vorstellung vom

Gleichgewicht der Natur und den ausbalancierten Populationen hingen, zum Teil

aber auch weil derartige biologische Fragestellungen weitaus komplexer und

schwieriger zu analysieren sind als jedes physikalische System. May schrieb

einmal: »Für manche Ökologen hat das [Chaos] ein Flair von schwarzer

Magie.«4

Besessen von der Vorstellung vom Gleichgewicht, suchten die Ökologen

weiterhin nach Argumenten, die dafür sprachen, und ignorierten mit schöner

Regelmäßigkeit das unberechenbare Verhalten, das daraufhinwies, daß sich in

Wirklichkeit etwas anderes abspielte.

In

den letzten ein oder zwei Jahren hat man aber in Freilandexperimenten und

theoretischen Modellen die lange gesuchten Indizien für echtes chaotisches

Verhalten in ökologischen Gemeinschaften entdeckt.

193

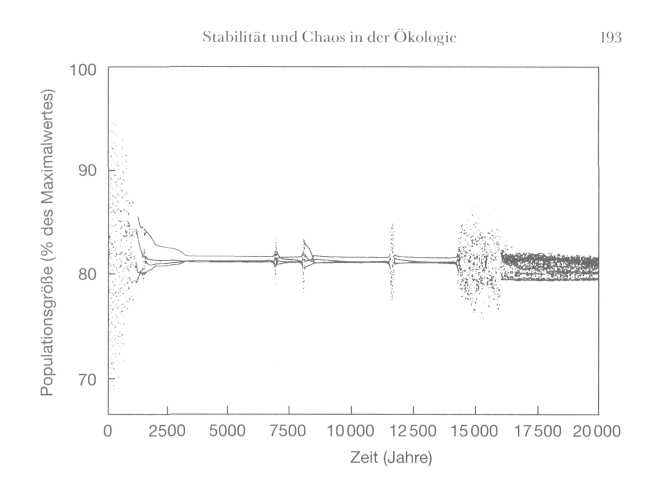

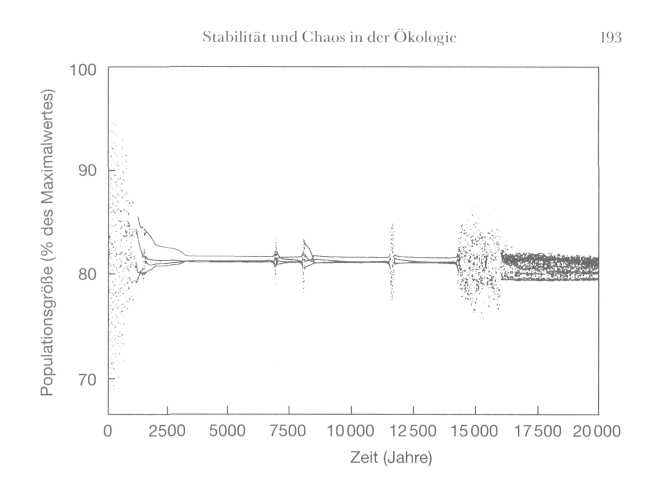

Computersimulation

für die Entwicklung einer Population Pazifischer Taschenkrebse.

Gelegentlich schwankt der Bestand stark, auch wenn es keinen äußeren

Auslöser gibt. Hier wird deutlich, welche unerwarteten und

unberechenbaren Auswirkungen das Chaos in lebenden Systemen haben kann.

(Mit freundllicher Genehmigung von Alan Hastings und Kevin Higgins.)

Heute

sind wir gezwungen, die Natur und die formenden Kräfte für das, was wir

sehen und erleben, unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das

widerspricht zutiefst unserem Gefühl und ist deshalb nur schwer zu

akzeptieren.

Mitte

der achtziger Jahre stellte David Tilman, ein Ökologe der University of

Minnesota, die Frage: Wie beeinflussen unterschiedliche

Stickstoffkonzentrationen im Boden das Wachstum einer amerikanischen

Wildgrasart? Als er das Experiment plante, ging es ihm nicht um chaotische

Vorgänge, aber er war so aufgeschlossen, daß er sie erkannte, als er sie

sah. Bei geringem Stickstoffgehalt im Boden war das Wachstum über fünf Jahre

hinweg konstant, unabhängig davon, ob er die Samen reichlich oder sparsam

ausstreute.

Gleichgewicht

der Natur? 194

Bei

hoher Stickstoffkonzentration ergab sich jedoch ein ganz anderes Bild, zu dem

auch das klassische Anzeichen für chaotisches Verhalten gehörte: wildes,

unberechenbares Auf und Ab. Einmal schrumpfte die Graspopulation auf ein

Sechstausendstel ihrer anfänglichen Größe, das heißt fast bis auf Null.

Die Beschreibung der Vorgänge, die sich auf dem Feld tatsächlich abspielten,

hört sich banal an: Der viele Stickstoff im Boden sorgte für schnelles,

üppiges Wachstum; im Winter starben die Pflanzen ab und bedeckten den Boden

mit einer dicken Abfallschicht, die im folgenden Frühjahr das Wachstum

verhinderte; so kam es zu einem Auf und Ab von wechselnder Stärke. Mäßiges

Wachstum, angetrieben von mäßigem Stickstoffgehalt, führte zu einer

stetigeren Populationsentwicklung. Als Tilman seine Befunde Ende 1991

veröffentlichte, war die Reaktion eine Mischung aus Verblüffung und

Begeisterung.

Dieser

Bereich der Ökologie ist stark von theoretischen Arbeiten geprägt, nicht

zuletzt weil Experimente, wie Tilman sie durchführte, in Planung und

Ausführung nicht einfach sind. Wie ich bereits erwähnt habe, ist die

experimentelle Handhabung von Ökosystemen von berüchtigter Schwierigkeit. Im

gleichen Jahr, als Tilman seine Befunde bekanntgab, veröffentlichten Robert

May und zwei seiner Kollegen die Ergebnisse eines mathematischen Modells mit

einem parasitenartigen Organismus und seinem Wirt, die sich ganz ähnlich

verhielten wie Tilmans System. Die Berechnungen zeigten unberechenbare

Veränderungen der Population im Verlaufe vieler »Generationen«,

hervorgerufen ohne äußere Störungen allein durch die Wechselwirkungen

zwischen den »Arten«. Das Modell beschrieb die Arten und ihre Beziehungen in

mathematischen Gleichungen. Die komplexe Dynamik des Systems hatte ihren

Ursprung im System selbst und wurde ihm nicht von außen aufgezwungen. Ebenso

wichtig ist in diesem Fall, daß das scheinbar zufällige, unberechenbare

Verhalten sich aus einfachen mathematischen Beziehungen ergab — ein

Anzeichen für echtes Chaos. Etwas Ähnliches beobachteten Alan Hastings und

Kevin Higgins von der University of California in Davis später auch an ihrem

Modell der Population von Pazifischen Taschenkrebsen.

Stabilität

und Chaos in der Ökologie 195

Sie

beschrieben — wiederum mit einfachen mathematischen Gleichungen — die

Spezies und ihr Verhalten entlang eines theoretischen Küstenabschnitts.

Wieder zeigte sich ein zufälliges, unberechenbares Verhalten mit Phasen der

Stabilität und Zeiten heftiger Populationsschwankungen. »Bevölkerungsexplosionen ohne jede Veränderung der biologischen oder

physikalischen Bedingungen dürften eine grundlegende Eigenschaft dieser

Dynamik sein«, schrieben sie Anfang 1994 in ihrer Veröffentlichung in der

Fachzeitschrift Science.5

Der

Nachweis, daß Populationsgrößen durch Wechselwirkungen innerhalb des

Systems und ohne äußere Veränderungen drastisch und unvorhersehbar

schwanken können, war ein wichtiger Schritt zur Aufklärung der

Gesetzmäßigkeiten, die wir in der Natur beobachten. »Die Vorstellung vom

Chaos ist amüsant und gleichzeitig ein wenig bedrohlich«, meinen William

Schaffer und Mark Kot, zwei Ökologen der University of Arizona, die viel dazu

beigetragen haben, die Kenntnisse über das Chaos in Ökosystemen zu

erweitern. »Einerseits bietet sie eine deterministische Alternative zu der

Idee, Populationsschwankungen seien ausschließlich die Folge äußerer

Störungen. Gleichzeitig könnte die Chaostheorie aber auch das

Begriffsgebäude der heutigen Ökologie ins Wanken bringen.«6

Die

ökologischen Vorstellungen werden durch solche Erkenntnisse mit Sicherheit

erschüttert, aber unter dem Gesichtspunkt der biologischen Vielfalt ist Chaos

eine positive Kraft. Wie ich bereits erklärt habe, können in stabilen

Populationen wenige Arten oder auch nur eine einzige die Oberhand gewinnen.

Durch Populationsschwankungen hingegen können die Lebensgemeinschaften zu

einem größeren Artenreichtum gelangen. Wie man daran erkennt, trägt das

scheinbar zufällige Verhalten, das sich aus der inneren Dynamik der

ökologischen Gemeinschaften ergibt, zur Verstärkung der Vielfalt bei.

Das

war eine unerwartete Entdeckung, aber offenbar hält die Chaostheorie für die

Ökologen noch mehr Überraschungen bereit. Zu Beginn dieses Kapitels habe ich

die mosaikartige Struktur vieler Lebensräume beschrieben, wobei die

Mosaiksteine ähnliche, aber unterschiedliche ökologische Gemeinschaften

darstellen.

Gleichgewicht

der Natur? 196

Nach

der herkömmlichen Vorstellung spiegeln sich in diesen Unterschieden kleine,

aber wichtige Abweichungen der physikalischen Umweltbedingungen wider. Die

Chaostheorie bietet eine andere Erklärung. Wie Robert May und seine Kollegen

mit ihrem Modell von Parasiten und Wirt entdeckten, schwankt im Laufe der Zeit

nicht nur die Größe der Population, sondern sie kann auch im Raum

ungleichmäßig — mosaikartig — verteilt sein. Sie arbeiteten mit Modellen, in

denen drei oder mehr Arten in einer theoretischen Landschaft verteilt waren,

und stellten dabei fest, daß die Arten durch die Dynamik der Wechselwirkungen

oft getrennt bleiben. »Im Extremfall führte das ... zur Entstehung kleiner,

relativ unbeweglicher >Inseln< innerhalb des Lebensraumes, die wie

isolierte, begünstigte Bereiche aussahen«, schrieben sie in ihrem

Fachartikel, der im Sommer 1994 in Nature erschien.7

Schwankungen

in der Verteilung der Arten innerhalb der Lebensräume (beispielsweise der

Bäume im Wald oder der Blumen auf den Wiesen) kommen häufig vor und wurden

mit Unterschieden in Konkurrenz- und Ausbreitungsfähigkeit erklärt, das

heißt als Teil der Reaktion auf die Verteilung der physikalischen Bedingungen

in dem Lebensraum. Aus der Sicht der Chaostheorie, die der Intuition

widerspricht, reicht diese Erklärung nicht aus. Die mosaikartige

Zusammensetzung, die man in der Natur beobachtet, kann sich aus der inneren

Dynamik des Ökosystems auch dann ergeben, wenn das Umfeld der verschiedenen

Gemeinschaften genau gleich ist.

Wir

sehen also, daß die Natur sich keineswegs im Gleichgewicht befindet; sie ist

keine »koordinierte Maschine«, die stets nach Ausgleich strebt. Das Ganze

ist wesentlich interessanter. Zwar ist nicht zu leugnen, daß die Anpassung an

örtliche physikalische Gegebenheiten und an äußere Kräfte wie das Klima

dazu beitragen, der Welt ihre Gestalt zu geben. Aber ebenso offenkundig ist

auch, daß die beobachteten räumlichen und zeitlichen Verteilungsmuster zu

einem großen Teil aus der Natur selbst erwachsen. Das ist eine aufregende

Erkenntnis, aber sie bedeutet auch, daß die Arbeit der Naturschützer noch

schwieriger wird.

Stabilität

und Chaos in der Ökologie 197

Früher

glaubte man, die Populationsgröße lasse sich steuern, indem man die

äußeren Bedingungen beeinflußte (soweit das möglich war). Heute müssen

wir erkennen, daß diese Möglichkeit nicht so plausibel ist, wie es früher

schien. Die Natur in ihrer unendlichen Vielfalt und mit ihren unendlich

komplizierten Abläufen zu verstehen und dann zu akzeptieren und

einzugestehen, daß alle Versuche, sie zu lenken, so gut wie nutzlos sind, ist

viel besser, als sich aus Unkenntnis vorzustellen, ein solcher Einfluß sei

möglich.

Im

Jahr 1789 brachte Gilbert White, ein Geistlicher in Südengland, ein

wunderhübsches kleines Buch mit dem Titel The Natural History of Selborne (Die

Naturgeschichte von Seiborne) heraus. Der bescheidene Band, der auf der Liste

der am häufigsten nachgedruckten englischsprachigen Bücher an vierter Stelle

steht, enthält eine Sammlung scharfsichtiger Naturbeobachtungen aus dem Dorf,

in dem White als Seelsorger lebte, und seiner Umgebung. Natürlich bediente er

sich nicht der Sprache der heutigen Ökologie; er sprach nicht von

Lebensgemeinschaften, Nahrungsnetzen und trophischen Ebenen. Aber er erkannte

die Wechselwirkungen zwischen den Arten und die unterschiedlichen Ebenen ihrer

gegenseitigen Abhängigkeit, und damit war er bei einer entscheidenden Frage,

die auch heute die Ökologen beschäftigt wie keine andere: Was bestimmt

darüber, daß eine Lebensgemeinschaft so wird, wie sie ist? Genauer läßt

sie sich in eine grobe Alternative fassen: Geschieht es durch Planung oder

durch Zufall? Gezielter kann man fragen: Haben die Arten in einer bestimmten

Lebensgemeinschaft etwas Besonderes, so daß diese und nur diese

Artenzusammensetzung für den Lebensraum optimal ist? Mit anderen Worten: Was

für eine Ordnung liegt Darwins »Fleckchen Boden« zugrunde?

Durch

Betrachten der wirklichen Welt läßt sich diese Frage nicht ohne weiteres

beantworten, denn der zeitliche und räumliche Umfang der Ökosysteme entzieht

sich jeder einfachen Analyse. Deshalb spielen sich die bahnbrechenden Arbeiten

der Ökologie derzeit zu einem großen Teil in Computern ab, in denen die

Wissenschaftler experimentelle Ökosysteme simulieren. Im Vergleich zur Natur

sind solche Systeme sehr einfach, aber in den letzten Jahren haben sie

neue Erkenntnisse geliefert, die wie der Folgerungen der Chaostheorie

entschieden der Intuition widersprechen.

Gleichgewicht

der Natur? 198

Vor

etwa zehn Jahren bauten beispielsweise Stuart Pimm und Mac Post an der

University of Tennessce ein solches Ökosystem zusammen, zu dem sie jeweils

eine Art nach der anderen — Pflanzen, Pflanzenfresser und Fleischfresser —

hinzufügten. Jede Art wurde mathematisch mit einer Sammlung von

Verhaltensweisen beschrieben, zu denen Typ und Größe sowie Platz- und

Nahrungsbedarf gehörten. Damit vollzogen Pimm und Post im Computer nach, was

in der Natur bei der Besiedelung jungfräulicher Gebiete geschieht,

beispielsweise nach einem Waldbrand oder auf einer neuentstandenen

Vulkaninsel. Eine ökologische Gemeinschaft findet sich langsam zusammen; den

Vorgang nennt man Sukzession: Er beginnt mit den einfachsten Lebewesen, die in

einem verödeten Lebensraum gedeihen können, und allmählich kommen immer

mehr Arten hinzu, die auf die bereits vorhandenen angewiesen sind.

Pflanzenfresser können zum Beispiel nicht dazugehören, solange sich keine

Pflanzen angesiedelt haben, und Raubtiere sind erst möglich, wenn die

Beutetiere vorhanden sind.

In

dem Computermodell kamen neue Arten nach dem Zufallsprinzip zu der

Lebensgemeinschaft hinzu. Es gab keine Versuche, dem System eine bestimmte

Zusammensetzung zu verleihen, sondern es sollte sich von selbst entwickeln.

Und wie in der Natur mußten die Pflanzen vor den Pflanzenfressern und diese

vor den Fleischfressern vorhanden sein. Die Lebensgemeinschaft baute sich nach

einer verblüffenden Dynamik auf. Anfangs konnte man leicht neue Arten

hinzufügen (vorausgesetzt, sie waren ökologisch plausibel) . Aber je mehr

die Gemeinschaft wuchs (das heißt je mehr Arten sie umfaßte), desto

schwieriger wurde es für neue Arten, sich einzufügen. Als das Ökosystem aus

etwa zwölf Arten bestand, wurde die Einwanderung recht schwierig, und wenn

sie gelang, führte sie oft zum Verlust einer oder mehrerer der zuvor

vorhandenen Arten. Das erinnerte an Darwins Vergleich mit den Keilen, wonach

die Arten dicht gedrängt sind, so daß jedesmal, wenn man einen neuen Keil

hineintreibt, ein anderer herausgedrückt wird.

Stabilität

und Chaos in der Ökologie 199

Ökologisch

ausgedrückt, beobachteten Pimm und Post den Erfolg fremder Arten, die in eine

Gemeinschaft einwanderten, und ihre Auswirkungen auf diese Gemeinschaft. In

artenarmen Gemeinschaften gelang die Einwanderung leicht, bei hoher Artenzahl

war sie jedoch schwierig. Der britische Ökologe Charles Elton hatte schon vor

über 30 Jahren die Vermutung geäußert, daß es sich in der Natur genauso

verhält. Aber warum?

Nach

der herkömmlichen Erklärung werden mit zunehmender Artenzahl in einer

Gemeinschaft immer mehr ökologische Nischen besetzt. Ein potentieller

Einwanderer, der eine bereits besetzte Nische vorfindet, hat es schwerer, sich

durchzusetzen, als wenn die Nische noch frei ist. Im ersten Fall muß der

Eindringling die vorhandene Art im Konkurrenzkampf verdrängen, um zu einem

Teil der Gemeinschaft zu werden; im zweiten ist das nicht notwendig. Das

erscheint ökologisch plausibel, ist aber offensichtlich falsch. Der

potentielle Einwanderer muß sich nicht mit der Art auseinandersetzen, die

seine bevorzugte Nische besetzt hält, sondern mit der Gemeinschaft als

Ganzem. Sehr deutlich wurde das in Computermodellen, die Ted Case von der

University of California in San Diego konstruierte. Er simulierte mehrere

unterschiedliche Lebensgemeinschaften und änderte jeweils den Umfang der

Wechselbeziehungen zwischen den beteiligten Arten: Die Interaktionen waren

einmal stark, ein anderes Mal schwach.

»Gemeinschaften

mit vielen, stark in Wechselbeziehung stehenden Arten schränken die

Einwanderungsmöglichkeiten für die meisten Arten ein«, schrieb Case über

seine Befunde. »Solche Gemeinschaften richten selbst für einen überlegenen,

neu hinzukommenden Konkurrenten eine Art <Aktivierungsschranke> auf, die

Eindringlinge abhält, wenn sie in geringer Individuenzahl auftauchen.«8

Wenn

die Nischenhypothese stimmt, sollte man erwarten, daß ein potentieller

Eindringling Erfolg hat, wenn er der vorhandenen Art im Konkurrenzkampf

überlegen ist. Aber das ist nicht der Fall. Gemeinschaften, deren einzelne

Arten in enger Wechselbeziehung stehen, sind für das Eindringen neuer Arten

selbst dann weniger anfällig, wenn es sich dabei um überlegene Konkurrenten

handelt.

Gleichgewicht

der Natur? 200

»Diese

Modelle weisen daraufhin, daß der unterschiedliche Erfolg der Eindringlinge

weniger von ihren Eigenschaften als von den Eigenschaften der Gemeinschaft

abhängt«, schließt Case.9 Wenn dieser Befund stimmt, ist er von größter

Bedeutung nicht nur für tiefgreifendere Kenntnisse über die Ökosysteme,

sondern auch für den Naturschutz. Häufig versucht man, in einem Ökosystem

eine Art zu schützen, die einer einwandernden, exotischen Art unterlegen ist.

Wie Cases Modelle zeigen, hat ein solcher unterlegener Konkurrent die besten

Überlebenschancen, wenn er zu einer artenreichen, intakten und ungestörten

Lebensgemeinschaft gehört. Wenn man eine Gemeinschaft als Ganzes vor

Störungen schützt, bietet man also ihren schwächsten Mitgliedern

Sicherheit, weil man ein schützendes Netzwerk schafft.

Der

Ausdruck »schützendes Netzwerk« hat etwas unverkennbar Mystisches, und

deshalb müssen wir verstehen, was damit gemeint ist. Er bezeichnet die

Nahrungsnetze, nach einer Erklärung »die Straßenkarten für Darwins

Stückchen Erde... die zeigen, wie eine Gemeinschaft sich zusammenfindet und

wie sie funktioniert«.10 Die Karten zeigen die Wechselwirkungen zwischen den

Arten in einer Gemeinschaft und geben beispielsweise Auskunft darüber, wer

wen frißt. Die Nahrungsnetze sehen oft verwirrend kompliziert aus, und

anfangs glaubte man, jede Gemeinschaft habe ihr eigenes, einzigartiges

Nahrungsnetz. Als die Biologen aber die vordergründige Komplexität

durchdrungen hatten, erkannten sie, daß alle Nahrungsnetze sich unabhängig

von der Art der Lebensgemeinschaft sehr ähnlich sind und einige gemeinsame

Eigenschaften haben. Dazu gehören zum Beispiel die Länge der Nahrungsketten,

die etwas darüber aussagen, wer wen frißt, und das Zahlenverhältnis von

Räubern und Beutetieren. Wohin man in der Natur auch blickt, erkennt man

ähnliche Gesetzmäßigkeiten. Die Tatsache, daß man solche Gemeinsamkeiten

sieht, obwohl eine unbegrenzte Vielfalt möglich wäre, sagt etwas

Grundlegendes über die der Natur zugrundeliegende Ordnung aus. Diese Ordnung

erwächst offensichtlich aus der inneren Dynamik des Systems selbst und wird

ihm nicht durch äußere Umstände aufgezwungen.

Stabilität

und Chaos in der Ökologie 201

Die

Wechselwirkungen, die Ted Gase in seinem Computer manipulierte, stellten die

Nahrungsnetze der wirklichen Welt dar. Das schützende Netzwerk, das er in den

Gemeinschaften mit engen Wechselbeziehungen erkannte, läßt sich also als

Eigenschaft der zugrundeliegenden Nahrungsnetze erklären. Obwohl seine

Beobachtung der Intuition widerspricht, braucht man keine mystische Kraft

heranzuziehen, um sie zu erklären.

Die

Ökosysteme, die sich in den Computermodellen von Stuart Pimm und Mac Post

zusammenfanden, zeigten ein Geflecht von Wechselwirkungen zwischen den Arten,

das stark den Nahrungsnetzen der wirklichen Ökosysteme ähnelte. Das ließ

die Überzeugung wachsen, daß diese Modelle trotz ihrer Einfachheit

realistisch waren. Wie bereits erwähnt, lautete das erste Ergebnis: In

artenarme Gemeinschaften können neue Arten leicht einwandern, bei Systemen

mit vielen Arten ist das erheblich schwieriger. Schwieriger, aber nicht

unmöglich. Eine artenreiche Gemeinschaft, die man heranreifen läßt, bleibt

nicht unverändert, sondern es kommt zu einer langsamen Artenfluktuation. Mit

anderen Worten: Manche neu hinzukommenden Arten setzen sich durch, in der

Regel indem sie andere verdrängen; die Zusammensetzung der Gemeinschaft ist

nicht statisch, sondern dynamisch. Eine erfolgreiche Art kann später

ebenfalls als Opfer eines neuen Eindringlings verdrängt werden, aber dann

hinterläßt sie in der Gemeinschaft ihre Spuren wie einen Fußabdruck im

Sand. So gelangten Pimm und Post zu ihrem zweiten Ergebnis: Bei reifen, artenreichen

Gemeinschaften ist das Eindringen viel schwieriger als bei neu entstandenen.

Offenbar stärkt irgendein Element des Reifungsprozesses das schützende

Netzwerk innerhalb der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft scheint sich weiterzuentwickeln — sie wird scheinbar fast zielgerichtet besser, und zwar

auf eine Art, die nur schwer einzugrenzen ist.

Das

Ergebnis ist keineswegs die Laune eines weltfremden Computermodells ; in der

Natur geschieht genau das gleiche. Ein Beispiel ist Hawaii. Dort gibt es zwei

Arten von Ökosystemen: erstens die Bergwälder, die nicht durch menschliche

Eingriffe gestört wurden und

Gleichgewicht

der Natur? 202

eine

ausgereifte, artenreiche Lebensgemeinschaft bilden; und zweitens die Wälder

der Niederungen, die einschließlich ihrer Umgebung durch die Tätigkeit der

Menschen verändert wurden. Wenn sie sich von solchen Störungen erholen,

befinden sie sich, obwohl sie artenreich sind, in einem unreifen

Aufbaustadium. Seit vor 1500 Jahren die ersten polynesischen Siedler

eintrafen, wurden die Inseln viele Male kolonisiert, und mit den

Neuankömmlingen kamen auch viele neue Arten, die entweder absichtlich

mitgebracht oder zufällig eingeschleppt wurden. So wurden auf Hawaii

beispielsweise mehr neue Vogel- und Pflanzenarten eingeführt als irgendwo

sonst auf der Welt. 28 Prozent der Insekten- und 65 Prozent der Pflanzenarten

des Archipels sind ursprünglich nicht hier zu Hause. Auch sämtliche

Säugetiere kamen erst in jüngerer Zeit hierher.

Vor

30 Jahren schrieb Charles Elton in seinem Buch The Ecology of Invasions by

Animals and Plants, es handele sich um »eine der großen

Vermischungen in der Tier- und Pflanzenwelt der Erde«. Jedesmal wenn eine

fremde Art sich durchsetzen konnte, führte das zu einer Schrumpfung der

Populationen einheimischer Arten, oder es trieb sie in ganzen Wellen zum

Aussterben. Die Frage ist nun: Wo setzten die fremden Arten sich durch? In den

unreifen Ökosystemen der Niederungen oder in den alten Lebensgemeinschaften

der Bergwälder? Die Antwort: in ihrer großen Mehrzahl in den ersteren. Die

ausgereiften Ökosysteme konnten der Invasion offenbar besser widerstehen als

die unreifen. Oder in der Sprache der theoretischen Ökologie: Die reifen

Ökosysteme hatten einen dauerhaften Zustand erreicht.

Reife

Lebensgemeinschaften — ob in der wirklichen Welt oder im Computer — haben

ganz offensichtlich wichtige ökologische Eigenschaften, die unreifen Systemen

fehlen. Und daraus läßt sich der naheliegende Schluß ziehen, daß es

während des Aufbaus zu einer Selektion von Arten kommt, die in irgendeiner

Form überlegen sind. Pflanzenarten könnten zum Beispiel in der

Produktivität überlegen sein, Räuber in Schnelligkeit oder Tarnung, und so

weiter. Und natürlich ist eine Gemeinschaft überlegener Arten ökologisch

gegenüber einer solchen aus unterlegenen Arten im Vorteil.

Stabilität

und Chaos in der Ökologie 203

Als

Pimm und Post aber in ihrem Computermodell die Verhaltensmerkmale der

Arten in den dauerhaften Gemeinschaften untersuchten, konnten sie keine

Anzeichen von Überlegenheit finden. Oder ökologisch ausgedrückt: Diese

Arten unterschieden sich nicht von solchen, denen es nicht gelungen war, sich

in der Gemeinschaft zu etablieren. Vielleicht, so die Spekulation der

Wissenschaftler, hatten sie nicht die richtigen Eigenschaften betrachtet.

Wie

sich herausstellte, hatten sie keinen Fehler gemacht. Dies wurde deutlich, als

Jim Drake, ein anderer Ökologe, der damals an der Purdue University

arbeitete, ähnliche Computersimulationen ablaufen ließ. Wie Pimm und Post,

so sorgte auch Drake für den Aufbau einer ökologischen Gemeinschaft, indem

er eine Art nach der anderen hinzufügte. Neu war aber, daß er dabei aus

einem begrenzten Spektrum von insgesamt 125 Arten schöpfte. Gelang einer

davon das Eindringen nicht, stand sie später für einen weiteren Versuch zur

Verfügung. Wieder entwickelte sich eine dauerhafte Gemeinschaft mit etwa

einem Dutzend Arten. Dann begann Drake mit dem gleichen Artenspektrum von

vorn, und der Vorgang der Reifung bis zu einer dauerhaften Gemeinschaft mit

einem Dutzend Arten wiederholte sich. Aber es war eine andere Gemeinschaft,

die noch nicht einmal die Hälfte ihrer Arten mit der ersten gemeinsam hatte.

Er ließ den Vorgang noch einige Dutzend Male ablaufen: Jedesmal erhielt er

eine reife, dauerhafte Gemeinschaft, aber jedesmal mit einer anderen

Artenzusammensetzung. Auch hier war keine der Arten in den Gemeinschaften in

irgendeiner Hinsicht erkennbar »besser« als die anderen. Jede Art konnte zum

Mitglied einer dauerhaften Gemeinschaft werden, wenn sie zum richtigen

Zeitpunkt hinzukam.

Diese

Befunde sind gleichermaßen faszinierend und wichtig. Zunächst einmal sieht

man daran, daß dauerhafte Gemeinschaften sich aus zufällig hinzukommenden

Arten bilden können. Und zweitens erwächst die ökologisch entscheidende

Eigenschaft der Beständigkeit oder Stabilität aus den Wechselbeziehungen der

Arten in der Gemeinschaft und nicht aus den überlegenen Eigenschaften der

einzelnen Arten. Mindestens ebenso bedeutsam sind die Folgerungen, die sich

daraus für die mosaikartige Zusammensetzung der Natur ergeben.

204

Wie

wir bereits gesehen haben, erklärt man die Unterschiede zwischen benachbarten

Ökosystemen in der Regel mit den unterschiedlichen physikalischen

Bedingungen. Außerdem haben wir erfahren, daß man nach der Chaostheorie mit

einem solchen Flickenmuster auch dann rechnet, wenn es in der Umwelt keine

physikalischen Unterschiede gibt. Die Arbeiten von Pimm, Post und Drake zeigen

eine weitere Ursache der mosaikartigen Zusammensetzung auf, die ebenfalls

nichts mit der Anpassung an die lokale Umwelt zu tun hat: die Geschichte. Die

endgültige Zusammensetzung eines dauerhaften Ökosystems hängt eindeutig

davon ab, in welcher Reihenfolge die einzelnen Arten während der Reifung des

Systems hinzugekommen sind. Manchmal ist es für eine Art von Vorteil, wenn

sie früh auf der Bildfläche erscheint, ein anderes Mal ist es besser, wenn

sie spät dran ist. Alles hängt davon ab, welche Arten bereits zu der

Gemeinschaft gehören. Wie wir in einem früheren Kapitel gesehen haben,

erkennt man in der Geschichte oder im Zufall immer stärker eine wichtige

Kraft, die den Lauf der Evolution mitgestaltet, und der Anpassung gesteht man

heute weniger Bedeutung zu als früher. Analog sind die Verhältnisse auch

hier: Die Geschichte trägt machtvoll dazu bei, die Evolution der Ökosysteme

zu gestalten, und die Anpassung spielt eine eher untergeordnete Rolle. Diese

Sichtweise für die Natur unterscheidet sich stark von der bisherigen

Vorstellung.

Wenn

sie auch für die wirkliche Natur gilt. Jim Drake stellte sie auf den

experimentellen Prüfstand, indem er mit Mikroorganismen (vor allem Algen

verschiedener Arten) das gleiche tat wie mit den Arten im Computer. Wenn er

Arten nach dem Zufallsprinzip hinzufügte, erhielt er viele verschiedene

dauerhafte Gemeinschaften. Die Geschichte ist tatsächlich von Bedeutung.

Kürzlich betrachteten zwei Paläontologen das Ganze unter dem Gesichtspunkt

der Fossilfunde. Martin Buzas von der Smithsonian Institution und Stephen

Culver vom Londoner Natural History Museum untersuchten die Zusammensetzung

küstennaher Gemeinschaften von Meeresbewohnern an der nordamerikanischen

Atlantikküste über 55 Millionen Jahre hinweg. In dieser Zeit stieg und fiel

der Meeresspiegel sechsmal.

Stabilität

und Chaos in der Ökologie 205

Sechsmal

bildeten sich in dem küstennahen Lebensraum neue Gemeinschaften, deren

Mitglieder aus dem Artenspektrum der Umgebung stammten. Und sechsmal war die

Zusammensetzung der Gemeinschaften anders. In einem Kommentar zu den Befunden

schrieb Jeremy Jackson, ein Ökologe der Smithsonian Institution: »Dies ist

sicher der Todesstoß für die Vorstellung von eng verzahnten ökologischen

Gemeinschaften im Meer.« Das stimmt, und gleichzeitig ist es ein Beleg für

die Bedeutung historischer Zufälle.

Wenn

schon diese Ergebnisse der Intuition zu widersprechen scheinen, so gilt das im

doppelten Sinn für eine weitere Beobachtung von Jim Drake. Er sagte sich

sinngemäß folgendes: »Die dauerhaften Gemeinschaften, die ich in meinem

Computer aufgebaut habe, funktionieren ganz offensichtlich sehr gut. Ich werde

also eine davon nehmen und sie noch einmal ganz von vorn aufbauen, und dazu

benutze ich nur das ungefähre Dutzend Arten, das auch jetzt zu der

Gemeinschaft gehört.« Es gelang ihm nicht. Nachdem er die Gemeinschaft

auseinandergenommen hatte, konnte er sie nicht wieder zusammensetzen, ganz

gleich, in welcher Reihenfolge er die Arten hinzufügte.

Stuart

Pimm bezeichnet es als »Holperstreckeneffekt«, und das mit gutem Grund. Die

Erklärung ist ein wenig abgehoben-mathematisch, aber im wesentlichen besagt

sie folgendes: Um den dauerhaften Zustand Z zu erreichen, muß das Ökosystem

die Stadien A bis Y durchmachen. Man kann nicht in einem Schritt nach Z

gelangen. Heute interessiert man sich immer stärker für die

Wiederherstellung verarmter oder zerstörter Ökosysteme — zwei Beispiele

sind die Prärien des amerikanischen Mittelwestens und die Everglades-Sümpfe

in Florida.

In

solchen Fällen kennt man aus historischen Dokumenten häufig die

ursprüngliche Artenzusammensetzung. Bevor man zu den gerade beschriebenen

Erkenntnissen gelangt war (die immer noch weiter verfeinert werden), neigten

die Ökologen dazu, einfach die Arten für das Ökosystem, das man

wiederherstellen wollte, zusammenzubringen und in dem gewählten Lebensraum

sich selbst zu überlassen. Mehrmals standen sie dann vor einem Rätsel, wenn

es nicht funktionierte. Jetzt wissen wir, warum.

206

Wir

haben gesehen, daß die Natur nicht immer so ist, wie sie zu sein scheint. In

den ökologischen Gemeinschaften gibt es eine Dynamik, die der Intuition

widerspricht und mit der man deshalb nicht gerechnet hatte.

Lebensgemeinschaften wandeln sich ständig und verbessern sich scheinbar

zielgerichtet, aber mittlerweile wissen wir, daß Zufall und Geschichte dabei

eine große Rolle spielen. Ich möchte dieses Kapitel mit einem Bericht über

ein reales Ökosystem beschließen; er läßt die Dynamik erkennen, zeigt die

Bedeutung des Zufalls und ist eine heilsame Geschichte für

Möchtegern-Naturschützer.

Im

Norden von Botswana liegt der Chobe-Nationalpark, ein typisches Beispiel für

eine ganze Reihe von Ökosystemen in Süd- und Ostafrika. Hier gibt es

zahlreiche große Pflanzenfresser, von denen manche auch Wanderungen machen,

darunter Giraffen, Büffel, Elefanten, Zebras, Gnus und

Schwarzfersenantilopen. Die ebenfalls reichhaltige Bevölkerung der

Fleischfresser besteht aus Löwen, Hyänen, Wildhunden und Schakalen. Der

mosaikartige Lebensraum aus Graslandschaften und Akaziengehölzen beherbergt

vielfältige Vogel- und Insektenarten. Insgesamt bietet der Park eine reiche

Artenfülle, wie man sie sich unter dem Begriff »Wildnis« vorstellt.

Die

Leitung des Parks möchte diese Vielfalt erhalten, denn sie ist für Touristen

attraktiv und wirkt, als sei alles in Ordnung. In Wirklichkeit gibt es aber

ein großes Problem: Die Akaziengehölze werden zerstört, vor allem von

Elefanten, und es wachsen keine neuen Bäume nach. Wenn die bewaldeten Gebiete

auf einen Bruchteil ihres jetzigen Umfanges schrumpfen, werden die

Parkverwalter glauben, sie hätten versagt, denn sie wollen, daß alles so

bleibt, wie es ist. Aber das zu erreichen, wäre nicht nur ökologisch falsch,

sondern wahrscheinlich auch unmöglich. Ein Blick auf die ökologische

Vergangenheit des Parks zeigt, warum.

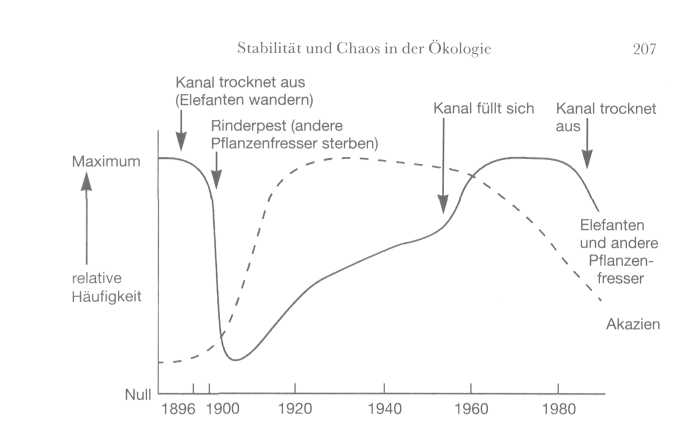

Das

wichtigste Oberflächengewässer der Region ist der Savuti-Kanal. Wenn er

gefüllt ist, fließt er von Angola über die Linyanti-Sümpfe und mündet in

die Savuti-Marsch (die derzeit eine Graslandschaft ist). Er war im 19.

Jahrhundert gefüllt, trocknete um die Jahrhundertwende aus und blieb bis

Mitte der fünfziger Jahre trocken.

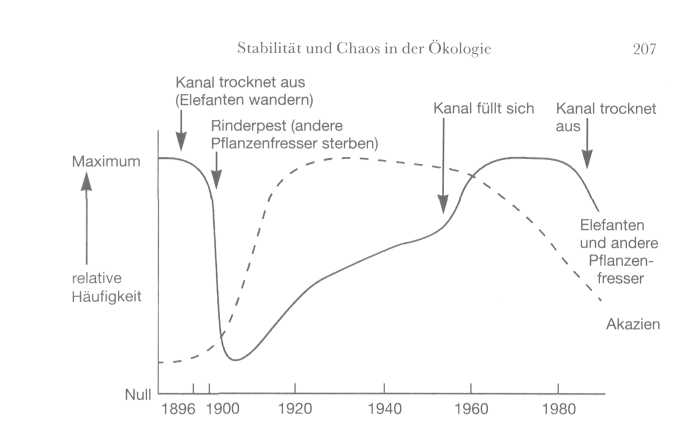

207

Die

meisten Lebensräume machen zyklische Veränderungen durch, die von

inneren und äußeren Kräften angetrieben werden.

Das Diagramm zeigt die

Entwicklung im Chobe-Nationalpark in Botswana.

(Mit freundlicher

Genehmigung von Brian Walker.)

Im

Jahr 1982 trocknete er erneut aus und ist bis heute in diesem Zustand

geblieben. Kurz nachdem der Kanal in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts

kein Wasser mehr führte, gab es in der Gegend eine große Rinderpestepidemie.

Diese beiden Ereignisse sorgten gemeinsam für die Entstehung der heutigen

Akazienwälder, und das ging folgendermaßen: Wegen des Wassermangels suchten

die Elefanten sich in anderen Gegenden etwas zu trinken (und außerdem wurde

ihre Zahl durch Jäger dezimiert). Und die Rinderpest vernichtete weitgehend

die Population der Huftiere. Die Folge war, daß es in der Region kaum noch

grasende Tiere gab, so daß die Akazienschößlinge (eine Lieblingsspeise

vieler Pflanzenfresser) zu Bäumen heranwachsen konnten. Als Elefanten und

Huftiere zurückkehrten, war die Gegend von großen Akazienwäldern bedeckt.

»Das heute zu beobachtende Nebeneinander von vielen Elefanten und

umfangreichen Akaziengehölzen ist zeitlich sehr eng begrenzt und offenbar nicht

nachhaltig«, meint Brian Walker, der die Region eingehend untersucht hat.12

Es

ist nicht nachhaltig, weil Akazienschößlinge nicht bis zum Erwachsenenalter

überleben, solange es in der Gegend gesunde Elefanten- und Huftierpopulationen gibt. Wenn die Wälder wieder gedeihen sollten, müßte

man die Tiere fernhalten. Walker stellt fest: »Die Frage ist, ob Verwalter

und Touristen bereit sind, eine Phase von zehn bis 15 Jahren zu akzeptieren,

in der praktisch keine Tiere zu sehen sind.« Vermutlich sind sie das nicht.

Die derzeitige Artenvielfalt in dem Park ist zwar etwas Natürliches, aber sie

hat ihre Ursache in tiefgreifenden Umweltveränderungen, die sich im Laufe

vieler Jahrzehnte abgespielt haben. Und Parkverwalter haben häufig etwas

gegen Veränderungen, vor allem wenn man etwas Wertvolles verschwinden sieht.

Ökosysteme sind sowohl räumlich als auch zeitlich in ständiger Umwälzung

begriffen, und immer werden manche Populationen abnehmen, während andere

gedeihen und sich vermehren. Der ständige Wandel ist als Motor der

Artenvielfalt unentbehrlich.

»Die Naturschützer sollten sich weniger

Gedanken über die dauerhafte Erhaltung einzelner Tier- und Pflanzenarten

machen«, warnt Walker, »und statt dessen lieber überlegen, wie man die

Natur und die Vielfalt der ökologischen Prozesse als Ganzes erhalten kann.«13)

Vor

dem Hintergrund dessen, was über das Wesen der Ökosysteme gesagt wurde, und

mit dem Wissen um Chaos und den dynamischen Aufbau der Lebensgemeinschaften

können wir erkennen, daß Walkers Mahnung begründet ist. Aber wie bei allen

Angelegenheiten der Menschen ist es schwierig, etwas in Gang zu setzen, das

viele Jahrzehnte dauert. Niemand möchte untätig herumsitzen und zusehen, wie

Wälder schrumpfen oder wie Tiere verhungern oder verdursten. Aber genau das

müssen wir letztlich wahrscheinlich tun.

208

#

www.detopia.de

^^^^