10 Frühere menschliche Einflüsse

209-238

Während der letzten zwei Millionen Jahre war die Erde über lange Zeit hinweg im Griff wechselnder Eiszeiten mit abwechselnden Phasen der Vereisung und warmer Zwischeneiszeiten. Diese Epoche, die bei den Geologen unter dem Namen Pleistozän bekannt ist, endete in der Zeit vor 10.000 bis 12.000 Jahren recht plötzlich und machte dem Holozän — das heißt ganz einfach der Gegenwart — Platz. Bei jedem Übergang von der Eis- zur Zwischeneiszeit und umgekehrt machten die Pflanzengesellschaften der Erde tiefgreifende Wandlungen durch.

Wenn die Temperaturen weltweit sanken, schrumpften und zerfielen die tropischen Wälder, und die baumbestandenen Landschaften der höheren Breiten wanderten in Richtung des Äquators. Und die Tiere, die ja zum Überleben direkt oder indirekt auf die Pflanzen angewiesen sind, wanderten mit, soweit sie dazu in der Lage waren. Zu Beginn der Zwischeneiszeiten spielte sich das Ganze in umgekehrter Richtung ab. Das Pleistozän sorgte für Wellen biologischer Umwälzungen, die in Zeitlupe abliefen. Deshalb ist es kein Wunder, daß diese Epoche auch besonders häufig das Entstehen und Aussterben von Arten erlebte.

Auf der Seite des Aussterbens gab es aber ein seltsames Ungleichgewicht:

Besonders empfindlich waren große Arten, insbesondere schwergewichtige Säugetiere von über 50 Kilogramm Körpergewicht. Die größte Art, die es jemals gab — der Blauwal —, lebt zwar heute noch, aber in der Welt der landlebenden Wirbeltiere, zu der auch wir gehören, fehlen so schwerfällige Giganten wie Mammut und Mastodon, Deinotherium und Diprotodon. Das Aussterben der Großtiere, das zu der heutigen, ungleichmäßig verteilten Tierwelt führte, ist ein charakteristisches Kennzeichen des Pleistozän, und es war den Paläontologen jahrhundertelang ein Rätsel.

Aber das bevorzugte Aussterben der Großtiere während des Pleistozän ist nicht nur deshalb ein Rätsel, weil es überhaupt stattfand. Außerhalb Afrikas verschwanden die meisten Arten spät in der Epoche, viele sogar erst ganz am Ende, als die Gletscher sich zum (bisher) letzten Mal zurückzogen. In Amerika gingen zum Beispiel in den letzten zwei Millionen Jahren 50 Arten großer Säugetiere unter; das geschah in der Zeit bis vor etwa 12.000 Jahren, aber dann, vor 10.000 bis 12.000 Jahren, taten in einem katastrophalen Zusammenbruch der Tierwelt ungefähr weitere 57 Großsäugerarten ihren letzten Atemzug.

Die Tatsache, daß ihr Aussterben mit dem Übergang von der Eis- zur Zwischeneiszeit zusammenfällt, legt sofort eine Schlußfolgerung nahe. Alfred Russel Wallace, der Mitbegründer der Theorie von der Evolution durch natürliche Selektion, vertrat 1876 die Ansicht, das Aussterben habe seine Ursache »in der großen und recht jungen physikalischen Veränderung, die als <Eiszeit> bekannt ist«.1

Mit anderen Worten: Wallace war überzeugt, daß die durch den weltweiten Temperaturanstieg ausgelöste umfangreiche Zerstörung der Pflanzengesellschaften von den Großtieren nicht zu verkraften war. Nach seiner Vermutung waren sie nicht in der Lage, sich an die neuen Umweltbedingungen anzupassen, und starben deshalb aus.

Kurz darauf revidierte Wallace jedoch seine Meinung, und jetzt benannte er eine andere mögliche Ursache. Im Jahr 1911 schrieb er: »Ich bin überzeugt, daß das schnelle... Aussterben so vieler großer Säugetiere in Wirklichkeit auf die Tätigkeit des Menschen zurückgeht.«2) Diese Sinnesänderung erwuchs aus seiner wachsenden Erkenntnis, daß die Vereisung sich nur begrenzt auf die Umwelt ausgewirkt hatte, so daß sie vermutlich nicht in dem Umfang, wie man es in der fraglichen Zeit beobachtete, für das Aussterben verantwortlich sein konnte. Wallace war nicht der erste, der die Vermutung äußerte, die Welle des Aussterbens in Amerika am Ende des Pleistozän sei das Werk des Menschen. Der britische Anatom Sir Richard Owen meinte schon 1860, das Artensterben sei die Folge des »gespenstischen Auftauchens der Menschen in einem begrenzten, zuvor nicht besiedelten Landstrich«.3)

*(d-2015:) wikipedia Pleistozän -2,5 Mio wikipedia Känozoisches_Eiszeitalter -30Mio

210/211

Und noch früher bemerkte der schottische Geologe Sir Charles Lyell, die Auslöschung von Arten durch jagende Menschen sei »die erste Idee, die fast jedem Naturforscher in den Sinn kommt«.4) Damit übertrieb er allerdings ein wenig, denn diese Idee kam durchaus nicht allen Naturforschern. (Bis zu den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts waren die Indizien, wonach Menschen gleichzeitig mit den Tieren des Pleistozän gelebt haben, noch umstritten, und deshalb war die Hypothese vom Abschlachten durch die Menschen ohnehin nicht haltbar.)

Als Wallace Anfang des 20. Jahrhunderts die Vorstellung vom Menschen als Urheber des Aussterbens vertrat, gab er ihr damit erheblichen Auftrieb. Dennoch wurde die Frage, ob klimatische oder menschliche Einflüsse die Ursache waren, weiterhin diskutiert.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Einfluß des Menschen auf die ökologischen Gemeinschaften in der jüngeren und weniger jungen Vergangenheit; meist handelte es sich dabei um die Folgen der Besiedlung von Gegenden, in denen zuvor keine Menschen gelebt hatten. Das Thema ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens ist das Vordringen der Menschen in urtümliche Landschaften ein Extrembeispiel für das Einwandern einer Art und seine Auswirkungen auf die vorhandenen Lebensgemeinschaften. Wie wir gesehen haben, können ausgereifte, artenreiche Gemeinschaften sich derartigen Versuchen der meisten Arten häufig erfolgreich widersetzen. Aber der Homo sapiens ist keine gewöhnliche Spezies; seine Einwanderungsversuche gelingen fast immer, und fast immer wirken sie sich verheerend auf die vorhandenen Lebensgemeinschaften aus. Und zweitens brauchen wir einen historischen Hintergrund, wenn wir die heutigen Auswirkungen der Menschen auf die Natur richtig einschätzen wollen.

Diesen Hintergrund vermittelt das vorliegende Kapitel.

Die Fähigkeit der Menschen, in der Natur Zerstörungen bis hin zu umfangreichem Artensterben anzurichten, galt lange Zeit als relativ neues Phänomen der Menschheitsgeschichte. Zu Wallaces Zeit erkannten die Biologen, daß die Wellen der Kolonisierung, die seit dem 17. Jahrhundert von Europa aus um die Welt gelaufen waren, eine Schneise der Zerstörung in die scheinbare Harmonie der Natur gerissen hatten.

212

Frühere Siedler, so die Polynesier im Pazifik, hielt man in dieser Hinsicht häufig für unschuldig und für einen Teil der Harmonie. (Die Empfindungen des Abendlandes gegenüber den technisch einfacheren Kulturkreisen hatten sogar einen dramatischen Umschwung erlebt: Diese Menschen galten jetzt nicht mehr als rohe Barbaren, sondern als edle Wilde im Sinne Rousseaus.)

Jared Diamond, ein Biologe der University of California in Los Angeles, wies jedoch daraufhin, daß man in vielen Kulturkreisen vor dem Einwandern der Europäer die gleichen Empfindungen gegenüber den Vorfahren hegte.

Der römische Dichter Ovid schrieb zum Beispiel vor 2000 Jahren: »Erstes Alter war das Goldene. Ohne Gesetz und Sühne wahrte aus eigenem Trieb es die Treu und das Rechte.«* Damit meinte er nicht nur die unterstellte Ehrlichkeit und Reinheit früherer Zeiten, die er mit der Treulosigkeit und Kriegslüsternheit der griechischen Zivilisation verglich, sondern auch ihre angebliche Einheit mit der Natur.

Als Wallace die Ansicht vertrat, jagende Menschen hätten unter den riesigen Säugetieren Nordamerikas ein großes Gemetzel angerichtet und seien demnach vermutlich auch in anderen Teilen der Erde für das Aussterben im Pleistozän verantwortlich gewesen, konnten viele seiner Zeitgenossen das nur schwer nachvollziehen, und manchen Fachleuten geht es noch heute so. Dennoch ist seit einiger Zeit nicht mehr daran zu zweifeln, daß die Evolution des Homo sapiens der übrigen Natur ihren zerstörerischen Stempel aufgedrückt hat, vielleicht sogar schon von Anfang an. Wie wir noch sehen werden, können wir Menschen auf vielerlei Weise Einfluß auf die Welt nehmen, in die uns die Evolution gestellt hat.

Am Anfang des Kapitels steht die Geschichte vom Aussterben in Nord- und Südamerika am Ende des Pleistozän, und wir werden erfahren, was man darüber durch den Vergleich mit den Vorgängen in Afrika und Australien lernen kann. Ich werde mich mit der nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit Neuseelands beschäftigen und Indizien dafür nennen, daß Menschen dort die Ursache des Aussterbens waren.

* Ovid, Metamorphosen, Erstes Buch; übersetzt von Erich Rösch. (d-2014:) Ovid bei detopia

213

Und ich werde die empfindlichen, urtümlichen Ökosysteme ozeanischer Inseln wie Hawaii beschreiben, die zuerst von den Polynesiern und später von Europäern besiedelt wurden. Immer wieder zeigt sich dabei, wie komplex die Ökosysteme sind -innerlich verflochten und durch menschliche Eingriffe leicht zu verletzen.

Der amerikanische Kontinent sah am Ende des Pleistozän so völlig anders aus als heute, daß man es sich praktisch nicht vorstellen kann. Fast zwei Drittel Nordamerikas waren von einer dicken Eisschicht begraben: im Osten vom Laurentischen und im Westen vom Kordilleren-Eisschild, zwischen denen ein eisfreier Korridor lag. Auch der äußerste Westen Südamerikas (große Teile des heutigen Chile) lag unter Eis. Zwischen den Eismassen gedieh eine ganze Menagerie großer Säugetiere, darunter Pflanzenfresser wie Elefanten, Mastodons, Riesenfaultiere und die schwerfälligen Glyptodons (Riesengürteltiere), die einen gewaltigen Schutzpanzer besaßen. Diese Giganten dienten Löwen und Riesenbären als Beute, aber auch den Säbelzahntigern, darunter eine Art, der die 20 Zentimeter langen Fangzähne den Ausdruck eines tödlichen Grinsens verliehen.

Außerdem gab es weniger exotische Geschöpfe, beispielsweise Pferde und Kamele. Alle diese Tiere gehörten zu den 57 Säugetierarten, die vor 10.000 bis 12.000 Jahren, also in einem kurzen Augenblick der geologischen Zeitrechnung, in Nordamerika ausstarben — auf dem Südteil des Kontinents war die Zahl noch wesentlich größer. Von den kleinen Säugetierarten verschwand nur eine Handvoll; Ratten und Mäuse überstanden das Ganze völlig unbeschadet.

Dieses Massenaussterben fällt zeitlich genau mit dem Ende der Vereisung zusammen, und das spricht überzeugend für einen Kausalzusammenhang. Dennoch gibt es kaum genaue Hypothesen darüber, wie es im einzelnen zum Aussterben kam. Es reicht nicht aus, wenn man sagt, die Pflanzengesellschaften seien auseinandergerissen worden, und deshalb seien die Tierarten ausgestorben. Das war einer der Gründe, warum Paul Martin, ein Paläontologe der University of Arizona, 1967 die Hypothese von Wallace und Owen wiederbelebte und vom »Pleistozän-Overkill« sprach.

Gleichgewicht der Natur? 214

Die Klimaveränderung, so seine Argumentation, war nicht das einzige Ereignis, das mit dem Aussterben am Ende des Pleistozän zusammenfallt. Zur gleichen Zeit breitete sich in Amerika auch eine neue Säugetierart aus: Sie wanderte vor 11.500 Jahren in den Norden ein (nachdem sie die damals trockene Bering-Landbrücke von Asien überquert hatte) und erreichte ein Jahrtausend später, also vor 10.500 Jahren, die Insel Feuerland an der Südspitze Südamerikas.

Diese Art war der Homo sapiens, ein begabter Jäger, der seine Verfolgerfähigkeiten schon Zehntausende von Jahren lang in Afrika, Europa und Asien verfeinert hatte. Die Einwanderer in der Neuen Welt sind den Archäologen unter dem Namen Clovis-Kultur bekannt — die Bezeichnung erinnert an die raffiniert gestalteten Pfeilspitzen, die man erstmals 1927 an einem Ort namens Clovis im US-Bundesstaat New Mexico entdeckte.

Nach Martins Berechnungen war die ursprünglich nach Nordamerika eingewanderte Gruppe der Clovis-Menschen nach 350 Jahren auf etwa 600.000 Personen angewachsen und hatte den Golf von Mexiko erreicht. Diese explosive Vermehrung wurde erleichtert, weil sich bei dem unaufhaltsamen Vordringen unbegrenzte Ressourcen — Land und Beutetiere — eröffneten. Noch bevor das erste Jahrtausend in der Neuen Welt vorüber war, hatten die Clovis-Menschen die Südspitze des Kontinents erreicht, und ihre Zahl lag jetzt bei vielen Millionen.

Bei ihrer Ausbreitung von Nord nach Süd hinterließen sie eine Spur der Zerstörung, denn als Jäger konnten sie leicht die großen, schwerfälligen Beutetiere erlegen, die an diese Art von Verfolgern nicht gewöhnt waren. Wie in vielen Gegenden der Erde (meist Inseln), die sich ohne Menschen entwickelt haben, hatten die Tiere vermutlich keine angeborene Scheu vor Menschen, und deshalb wurden sie besonders leicht das Opfer geschickter Jäger. Die Jäger waren ihrerseits auch an eine solche Beute nicht gewöhnt und hatten deshalb vielleicht nicht die übliche Hemmung gegenüber dem Massenschlachten. Nach Martins Ansicht war es eine tödliche Kombination im wahrsten Sinne des Wortes.

215

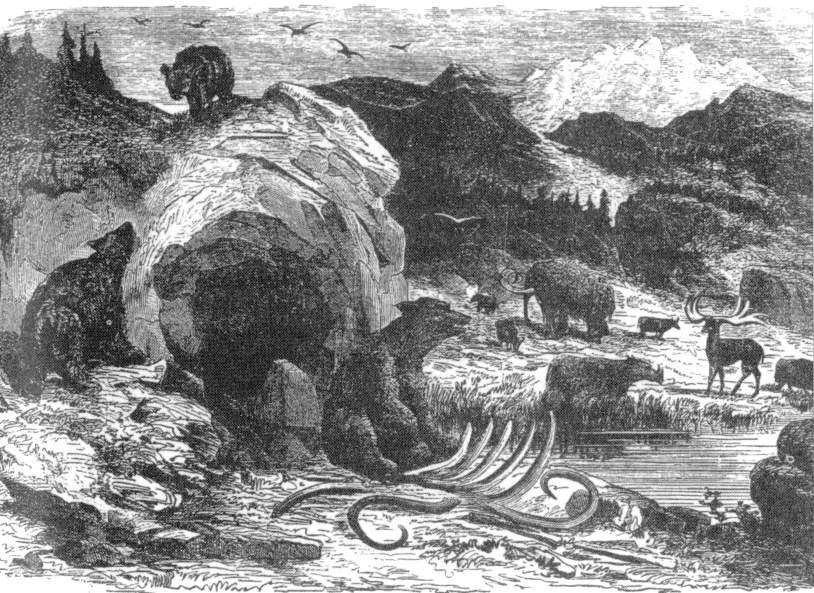

Deinotherium, eines der Großtiere, die am Ende des Pleistozän von den Menschen ausgerottet wurden.

Anzeichen dafür findet man in den versteinerten Knochen der Beutetiere, die man in Nord- und Südamerika häufig zusammen mit Clovis-Pfeilspitzen findet. Glaubt man Martin, dann ist die Richtung der tödlichen Bevölkerungsausbreitung an der chronologischen Folge der Fossilfundstellen abzulesen: Die ältesten liegen im Norden, die jüngsten im Süden. Nicht alle Paläontologen sind allerdings der Meinung, daß dieses Muster so klar zu erkennen ist.

216

|

|

Das

Riesengürteltier Glyptodon,

|

Bevor ich die wesentlichen Gesichtspunkte der Overkill-Hypothese im einzelnen erörtere, sollte ich anmerken, daß es sich hier um einen Teilaspekt eines besonders heftig umstrittenen Themas der Anthropologie und Geschichtsforschung handelt. Die Hauptfrage lautet: Wann wurde Amerika zum erstenmal besiedelt? Die ersten Clovis-Pfeilspitzen, die man Anfang des 20. Jahrhunderts fand, und viele hundert weitere Funde aus den folgenden Jahrzehnten schienen Anzeichen für diesen Zeitpunkt zu sein.

Als man Clovis-Pfeilspitzen mit der Radiokarbonmethode auf die Zeit vor 11.500 Jahren datierte, schien die Frage beantwortet zu sein. Dennoch gab es schon vor den Ausgrabungen an der Fundstelle von Clovis und hartnäckig auch später Behauptungen, die menschliche Besiedelung habe schon früher stattgefunden — manche sprachen sogar von der Zeit vor 35.000 Jahren. Für manche dieser Stellen aus der Zeit vor Clovis — allerdings keineswegs für alle — scheint es überzeugende Belege zu geben.

Frühere menschliche Einflüsse 217

Allerdings kennt man nur wenige derartige Fundstellen, und man kann sich ohne weiteres eine Abfolge von mehreren Einwanderungswellen vorstellen, nachdem der Meeresspiegel durch die Vereisung so weit gesunken war, daß die Bering-Landbrücke zwischen Alaska und Sibirien auftauchte. Vermutlich sickerten die Menschen vor der Clovis-Zeit nur spärlich ein; den archäologischen Belegen zufolge ging von ihnen jedenfalls kein großes Bevölkerungswachstum aus. Erst seit der Einwanderung der Clovis-Menschen lassen die Funde auf eine rasch anwachsende Bevölkerung schließen, sowohl was die Zahl als auch was die besiedelten Gebiete angeht. Was auch das Datum der ersten Einwanderung gewesen sein mag, es spricht nicht gegen die Overkill-Hypothese, die sich mit der Ausbreitung der Clovis-Menschen am Ende des Pleistozän verbindet.

Martin untermauert seine Hypothese unter anderem mit dem Argument, daß es sich um ein einzigartiges Ereignis handelt. »Hätten die Klimaveränderungen der Eiszeit entscheidend darüber mitbestimmt, daß die großen Säugetiere in Amerika ausstarben«, schrieb er kürzlich, »wäre nicht einzusehen, warum frühere Vereisungen und die Erwärmung in den Zwischeneiszeiten nicht ebenfalls mit größeren Verlusten in der Tierwelt verbunden waren.«'

In den zwei Millionen Jahren vor dem Ende des Pleistozän mit seinem Zusammenbruch der Fauna gab es viele Übergänge von Eiszeit und Zwischeneiszeit, ohne daß mit einem davon eine größere Welle des Aussterbens verbunden gewesen wäre. Und wenn die Erwärmung am Ende des Pleistozän etwas besonders Tödliches hatte, so fragt Martin weiter, warum gab es dann in anderen Teilen der Welt, beispielsweise in Australien und Afrika, keine Welle des Aussterbens? Und außerdem: Wenn das Klima in Amerika die Ursache war, weil es die Pflanzengesellschaften vernichtete, von denen die Tiere abhängig waren, wie läßt sich dann erklären, daß die Pflanzenarten, die beispielsweise für die Ernährung von Mammuts und Faultieren notwendig waren, auch nach dem Aussterben dieser Säugetiere noch reichlich und verbreitet gediehen? Das alles sind zwingende Argumente, die für die Overkill-Hypothese sprechen.

218

Das Wollmammut, der dritte Gigant, der am Ende des Pleistozän durch das Verhalten der Menschen ausstarb.

Aber die Medaille hat auch eine Kehrseite. Die Kritiker fragen beispielsweise: Wenn die Jäger so viele Arten großer Säugetiere ausrotteten, warum überlebten dann einige von ihnen, zum Beispiel Bisons, Elche, Wapitihirsche und Moschusochsen? Wenn die Jagd sich so verheerend auswirkte, warum wurden diese Arten dann verschont? Die Antwort ergibt sich vielleicht aus den Besonderheiten in Vergangenheit und Verhalten dieser Tiere.

219

»Viele Überlebende in der amerikanischen Großtierwelt waren selbst aus der Alten Welt eingewandert«, beobachtet Martin, »und dort hatten sie es ebenfalls geschafft zu überleben, obwohl sie schon sehr viel länger gejagt wurden und obwohl ihr Verbreitungsgebiet stark zurückgegangen war.«6)

Demnach hätten diese Arten aus der Alten Welt, die sich in den Jahrmillionen, in denen die Fähigkeit zum Jagen entstand, gemeinsam mit den Menschen entwickelt hatten, einen besonderen Argwohn gegenüber den Jägern und ihren Gewohnheiten entwickelt. Und diese lebensrettenden Eigenschaften nahmen sie mit, als sie von Asien aus nach Amerika einwanderten. Manche überlebenden Arten, beispielsweise Karibu, Bison und Antilope, waren selbst in ihren Bewegungen unberechenbar, und andere, so Elche, Brillenbären und Tapire, lebten in stark bewaldeten Gebieten, wo sie nur schwer aufzustöbern waren. Was auch der Grund gewesen sein mag, in jedem Fall überlebten sie, aber sie bilden nur eine Minderheit der großen Säugetierarten, die es am Ende des Pleistozän gab.

Einige Vertreter der Klimahypothese meinen, diese Vorstellung werde oft zu stark vereinfacht dargestellt. Durch einen weltweiten Temperaturrückgang kommt es nicht nur zur Schrumpfung und Zerstückelung der Pflanzengesellschaften, so daß in den Restbeständen nur noch kleine Tierpopulationen überleben können. Vielmehr wird auch der Zusammenhalt der Gesellschaften zerstört: Manche Arten wandern in diesen Lebensraum, andere in jenen. Die Folge ist eine neue Kombination von Lebensgemeinschaften, die es vor der Klimaveränderung nicht gab.

Die Biologen Russell Graham vom Illinois State Museum und Ernest Lundelius von der University of Texas bezeichnen dieses Phänomen als »Coevolutions-Ungleichgewicht«. Vor etwa zehn Jahren erklärte Graham diese Theorie auf einer wichtigen Tagung über das Thema folgendermaßen: »Die Lebensgemeinschaften des späten Pleistozän sind gekennzeichnet durch das Zusammenleben von Arten, die heute geographisch und ökologisch getrennt sind. Das läßt daraufschließen, daß die Gemeinschaften nicht als intakte Einheiten gewandert sind, sondern daß sie auf die Umweltveränderungen je nach ihren individuellen Verträglichkeitsgrenzen reagierten. Viele Tierarten mußten sich mit ihrer Ernährungsweise erheblich umstellen.«

Gleichgewicht der Natur? 220

Zwar mag es stimmen, so räumen Graham und Lundelius ein, daß manche Pflanzenarten, von denen sich das Riesenfaultier ernährte, auch heute noch in den Gegenden zu finden sind, in denen die Tiere dem Aussterben anheimfielen; aber mit ziemlicher Sicherheit brauchten sie zu ihrem Lebensunterhalt auch noch andere Pflanzen, die vielleicht aus dem Lebensraum verschwunden sind. Leider läßt sich diese Vermutung nicht ohne weiteres überprüfen.

Natürlich gibt es in dieser Debatte auch eine mittlere Position, die versucht, sowohl die Jagd als auch die Klimaveränderung in Rechnung zu stellen. Ein solches Szenario schlug John Guilday vor, ein Fachmann für die Pflanzen- und Tierwelt der Appalachen. Er ist fest davon überzeugt, daß die tiefgreifenden Klimaveränderungen am Ende des Pleistozän zwangsläufig verheerende Auswirkungen auf die Tierpopulationen haben mußten, aber die Jagd kann nach seiner Ansicht ebenfalls von Bedeutung gewesen sein. »Man kann sich eine Überbelastung durch primitives Jagen vorstellen, die zum Aussterben der Beutetierarten führte«, schrieb er 1982 kurz vor seinem allzu frühen Tod, »aber nur unter Bedingungen, die nicht unmittelbar mit dem Druck durch die Jagd zu tun haben, sondern mit der ökologischen Gesundheit der Spezies als Ganzes.«7)

Er hielt es für töricht, darauf zu beharren, daß die Jagd allein die Ursache war. »Die großen Säugetiergruppen verschwanden nicht einfach von einer Bühne der ökologischen Ruhe, sondern ihr Aussterben fällt in eine Zeit des ökologischen Garens, in der Lebensgemeinschaften sich umstellten, auflösten und unter gewandelten Klimabedingungen neu bildeten, so daß daraus das gänzlich anders geartete Holozän hervorging.«8)

Bestehende ökologische Nischen verschwanden, und andere bildeten sich neu. Die Frage ist: Inwieweit waren die zum Untergang verdammten großen Säugetiere auf die exakte Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften angewiesen, in deren Umfeld sie sich entwickelt hatten? Bei einer großen Abhängigkeit waren sie durch Veränderungen gefährdet; war die Abhängigkeit dagegen gering, konnten sie ihre Überlebensstrategien an die neu entstandenen Gemeinschaften anpassen. Die Antwort kennen wir nicht.

221

Im Gegensatz zu heute war Europa früher die Heimat vieler großer Säugetierarten.

Derzeit läßt sich nicht überprüfen, wie stark sich Jagd und Klimaveränderung am Ende des Pleistozän auf die Tierwelt Amerikas ausgewirkt haben. Beide Vorgänge spielten sich auf dem Kontinent zur gleichen Zeit ab. Wurde die Tierwelt durch einen davon auf dem Weg über die Dezimierung der Populationen so geschwächt, daß der zweite ihr den Garaus machen konnte? Guilday formulierte es so: »Jedenfalls hatten sie gemeinsam eine verheerende Wirkung, und die Welt ist deshalb heute wesentlich ärmer.«9)

222

Wie ich bereits erwähnt habe, verlief das Aussterben während des Pleistozän in Afrika und Australien ganz anders als in Amerika. Anders als in der Neuen Welt gab es dort am Ende der Epoche keinen dramatischen Zusammenbruch der Tierwelt. Aber auch Afrika und Australien blieben im Pleistozän nicht vom Artenschwund verschont. Australien litt im Verhältnis sogar noch stärker als Amerika und verlor 85 Prozent seiner großen Säugetierarten. Afrika kam besser davon, erlebte aber zu Beginn des Pleistozän ebenfalls ein erhebliches Artensterben. Dennoch ist es auch heute noch der Kontinent des Großwildes. Die historische Tatsache, daß es im Pleistozän auch in Afrika, Australien und Amerika zum Artensterben kam, spricht sicher für die Klimaveränderung als Ursache in Amerika. Klimaveränderungen betreffen die ganze Welt, und man würde erwarten, daß sie sich auf allen Kontinenten ungefähr zur gleichen Zeit auf die gleiche Weise auswirken.

Aber das Argument der historischen Tatsache läßt sich auch zugunsten der Overkill-Hypothese anführen, und zwar folgendermaßen: Erstens fallt das Artensterben in Amerika, wie wir gesehen haben, genau mit der dortigen Ausbreitung der Clovis-Menschen zusammen. Wie steht es in dieser Hinsicht mit Afrika, das zu Beginn des Pleistozän ein größeres Artensterben erlebte, und mit Australien, wo sich etwas Ähnliches erst spät, nämlich vor etwa 6000 Jahren abspielte? Wenn auch hier das Eindringen der Menschen mit bedeutenden Aussterbewellen zusammenfallt, würde das die Overkill-Hypothese unterstützen.

Afrika ist, wie Charles Darwin schon vor über 100 Jahren feststellte, die Wiege der Menschheit. Hier entwickelten sich vor etwa fünf Millionen Jahren die ersten Mitglieder der Menschenfamilie, aber diese ersten menschlichen Spezies fristeten ihr Leben eher wie Menschenaffen. Wir waren nicht vom Anfang unserer Evolutionslaufbahn an Jäger. Wie man den archäologischen Befunden entnehmen kann, gewann Fleisch als Nahrung erst vor zwei bis drei Millionen Jahren an Bedeutung, zur gleichen Zeit, als auch das Gehirn größer wurde.

Frühere menschliche Einflüsse 223

Als sich vor etwa zwei Millionen Jahren der Homo erectus entwickelte, war die Lebensweise als Sammler und Jäger bereits gut ausgeprägt, und das blieb so, bis in relativ junger Vergangenheit, nämlich vor ungefähr 10.000 Jahren, die Landwirtschaft erfunden wurde. Damit will ich nicht sagen, der Homo erectus sei bereits ein so geschickter Jäger gewesen wie die heutigen Naturvölker.

Richard Klein, ein Anthropologe an der Stanford University, hat sogar überzeugend nachgewiesen, daß die Fähigkeiten als Jäger sich vor ungefähr 100.000 Jahren mit der Evolution der Jetztmenschen erheblich verbesserten. Davor suchten sich die Menschen gefügige, leicht zu fangende Beutetiere; später jagten sie vorwiegend gefährliche Tiere wie den Kaffernbüffel. Mehr als zwei Millionen Jahre lang entwickelte sich die Gattung Homo als werdender Jäger gemeinsam mit seiner potentiellen Beute.

In dieser langen Zeit des Nebeneinander, so Martins Argumentation, entwickelte sich bei den Tieren die Fähigkeit, den Menschen und ihren Jagdgewohnheiten zu entgehen. »Den Unterschied zwischen dem Aussterben des Pleistozän in Afrika und Amerika erkennt man daran, daß sich die Menschen auf dem einen Kontinent über Jahrmillionen hinweg allmählich und zusammen mit den großen Tieren entwickelten, während auf dem anderen plötzlich eine gut entwickelte Jägergesellschaft auf dem Höhepunkt ihrer Fähigkeiten eindrang und ein Gemetzel anrichtete«, meint er. »Wäre nicht die Alte Welt, sondern Amerika der Ursprungsort der Menschheit gewesen, hätte das Artensterben im späten Pleistozän ohne weiteres genau umgekehrt verlaufen können.«10

War das Aussterben der großen Tiere zu Beginn des Pleistozän die Folge des ersten Auftauchens eines neuen Räubers (des Homo erectus), an den sich die potentiellen Beutetiere noch nicht angepaßt hatten? Ein solches Zusammentreffen wäre mit der Overkill-Hypothese vereinbar, aber ob es stimmt, läßt sich nicht feststellen, und es ist ebensogut möglich, daß die Klimaveränderung der Auslöser war.

Eindeutigere Aussagen kann man über Australien machen, aber auch hier gibt es einige Unsicherheiten. Da der Kontinent schon seit langer Zeit geographisch isoliert war, sah die Tierwelt dort im späten Pleistozän anders aus als auf den übrigen Erdteilen.

224

Hier gab es nashornähnliche Geschöpfe, Faultiere, Riesenkänguruhs, Tiere, die Tapiren ähnelten, und riesige Nager, aber nur zwei Fleischfresser, nämlich einen Löwen und einen Hund — und alle waren natürlich keine Plazenta-Säuger, sondern Beuteltiere. (Ein dritter großer Fleischfresser war eine Riesenechse, die noch größer war als der Komodowaran.) Anders als in Amerika gab es in Australien weder Säugetiere von der Größe eines Elefanten noch Riesenfaultiere. Im Verhältnis zur Artenzahl verschwanden in Australien am Ende des Pleistozän noch mehr als die drei Viertel, die in Amerika ausstarben. (Die absolute Zahl der Arten war allerdings geringer.) Von den 50 großen Tierarten, die es vor über 60.000 Jahren gab, überlebten nur vier, ausschließlich Känguruhs. Von den kleinen Säugern dagegen starben wie in Amerika nur sehr wenige aus.

Den Fossilfunden ausgestorbener australischer Säugetiere ein genaues Alter zuzuordnen ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Die besten Schätzungen datieren sie auf die Zeit vor 100.000 bis 12.000 Jahren; vermutlich sind sie etwa 60.000 Jahre alt. Das entspricht recht gut der Zeit der Besiedelung des Kontinents durch Menschen, die sich aus archäologischen Befunden ableiten läßt. Deutet dieses Zusammentreffen erneut voller Vorwurf auf den Homo sapiens als mutmaßlichen Urheber eines den ganzen Kontinent erfassenden Gemetzels? Paul Martin glaubt das. »Das Vordringen der machtvollen, tödlichen Spezies Homo sapiens auf einem Kontinent, der vorher nur wenige schnellfüßige Fleischfresser und keine Raubtiere der Ordnung Garnivora kannte, bot einzigartig günstige Voraussetzungen für umfangreiches Töten«, meint er. »Das Verschwinden der weniger Hinken, auffälligen großen Säugetiere erscheint unausweichlich und kaum bemerkenswert.«11

Darauf antworten die Kritiker der Overkill-Hypothese: Wenn das stimmt, wo sind die Belege? Wo sind die versteinerten Skelette der Riesenkänguruhs, die von steinernen Speerspitzen durchbohrt wurden? Die Tatsache, daß es solche gemeinsamen Funde von Tierkadavern und urzeitlichen Waffen praktisch nicht gibt, ist sicher ein Schwachpunkt der Overkill-Hypothese.

Frühere menschliche Einflüsse 225

Martin erklärt ihn mit der Vermutung, es sei angesichts der kurzen Zeit seit dem Eindringen des Menschen mit dem nachfolgenden schnellen Bevölkerungswachstum und der Ausrottung der Tierarten nicht verwunderlich, daß archäologisch so gut wie nichts zu finden ist. Daß Fossilfunde und archäologische Belege eher ein langsam veränderliches Bild und keine schnellen Wandlungen einfangen, stimmt, und deshalb ist Martins Argument stichhaltig. Aber es ist wissenschaftlich nicht zu überprüfen, und das bereitet den Fachleuten Unbehagen.

In der Frage, ob die Menschen auf die ökologischen Gemeinschaften, in die sie eingedrungen sind, tödliche Auswirkungen hatten, gibt es also grundsätzlich nur Indizienbeweise. Aber ob das Artensterben im Pleistozän nun durch Einwirkung des Menschen verursacht wurde oder nicht: Allein die Tatsache, daß diese Lebensgemeinschaften in relativ junger Vergangenheit zerstört wurden, zeigt, wie empfindlich sie sind. Irgendein äußerer Umstand ändert sich, und schon brechen sie zusammen.

Was die riesigen Bewohner Amerikas, Afrikas und Australiens hinwegfegte, mag noch fraglich sein, aber in Neuseeland gibt es diese Unsicherheit nicht. Die beiden Inseln, isolierte Nachbarn Australiens auf der südlichen Erdhalbkugel, beherbergten bis vor einiger Zeit ebenfalls eine einzigartige Lebenswelt, »deren Geschöpfe so fremdartig waren, daß wir sie für Ausgeburten der Phantasie eines Science-fiction-Autors halten würden, gäbe es keine Beweise ihrer Existenz in Form von Fossilien«,12) wie Jared Diamond es formulierte.

Es war ein Land der Vögel, und viele davon waren höchst seltsame Arten, die häufig nicht fliegen konnten. Die Stars auf dieser Bühne waren die Moas, riesige, straußenähnliche Geschöpfe, die über drei Meter groß wurden und 250 Kilogramm wogen. Es gab ein Dutzend Moaarten, die kleinste immer noch ungefähr einen Meter groß.

Das Evolutionsexperiment, das sich in den Jahrmillionen der neuseeländischen Vorgeschichte abspielte, ist ein Musterbeispiel für ökologischen Opportunismus. Säugetiere fehlten fast völlig (es gab nur Fledermäuse), so daß die Vögel und andere Tiere die Nischen der Säuger besetzen konnten.

226

Diamond beschreibt es so: »Moas statt Hirschen, flugunfähige Gänse und Wasserhühner statt Kaninchen, große Grillen, Fledermäuse und kleine Singvögel statt Mäusen und Riesenadler statt Leoparden... Die Szene muß etwa so gewesen sein, wie wir sie bei einem Besuch auf einem anderen belebten Planeten erblicken würden.«13 Der Adler, der etwa 15 Kilo wog, war der mächtigste fliegende Räuber jener Zeit und der einzige Feind der Moas. Bis die Menschen dazukamen.

Die ersten menschlichen Bewohner der Inseln waren vor fast 1000 Jahren die Maoris, wie man die polynesischen Siedler nannte. Auf sie wartete die Welt, die ich gerade beschrieben habe. Schon nach wenigen Jahrhunderten gab es diese Welt nicht mehr, denn sie hatte sich durch umfangreiches Artensterben gewandelt. Letztlich verschwand auf den Inseln die Hälfte aller Spezies, darunter alle großen Vögel und die meisten flugunfähigen Arten.

Bis vor sehr kurzer Zeit glaubten die meisten Beobachter, die Maoris seien sorgsame Naturschützer gewesen und hätten an der Zerstörung der Lebenswelt auf den Inseln keinen Anteil gehabt. Als Ursache nannte man Klimaveränderungen, die sich angeblich schon vor der Erstbesiedelung abgespielt hatten. Man räumte zwar ein, die Polynesier hätten vielleicht noch die verstreuten Überreste der früher üppigen Tierwelt vorgefunden und dazu beigetragen, sie endgültig auszulöschen, aber insgesamt schrieb man den Menschen in diesem Drama der Vernichtung nur eine Nebenrolle zu.

Vor kurzem wurde diese Ansicht jedoch durch zwei neu zusammengetragene Indizienketten erschüttert. Erstens weiß man mittlerweile, daß das Klima Neuseelands seit dem Pleistozän gleichförmig war und das von Vögeln beherrschte Leben begünstigte. Diamond meint dazu: »Die Moas starben mit gut gefülltem Magen unter klimatischen Bedingungen, wie es seit Zehntausenden von Jahren keine besseren gegeben hatte.«14)

Offenbar gibt es keine Anzeichen, daß die Moas in einer verarmten Umwelt ein dürftiges Leben fristeten. Und zweitens zeigen die Abfälle an archäologischen Fundstätten der Maoris sehr deutlich, daß es die Moas noch gab, als die ersten Menschen eintrafen. Die Knochen sind der Beweis, und es sind keine spärlichen, sondern üppige Indizien. Man kennt über 100 solche Fundstellen, manche davon sehr groß.

Frühere menschliche Einflüsse 227

Wie die Überreste der Moas zeigen, nutzten die Maori sie als Nahrung, die sie in Erdöfen zubereiteten, und als Rohstoff, indem sie zum Beispiel die Haut zu Kleidung und die Knochen zu Angelhaken und Schmuck verarbeiteten. Die ausgeblasenen Eier dienten als Wasserbehälter. Man hat an archäologischen Fundstätten bisher über eine halbe Million Moaskelette entdeckt, das ist etwa das Zehnfache der Zahl, die damals jeweils zur gleichen Zeit lebte. Die Maori müssen über viele Generationen hinweg die Moas abgeschlachtet haben, bevor die Vögel schließlich ausstarben.

Nun sollte man annehmen, daß die Moas mit ihrer Größe, Muskelkraft und Laufgeschwindigkeit auch für einen geübten Jäger ein respektabler Gegner sind. Und in dem schwierigen, gebirgigen Gelände Neuseelands waren sie nicht leicht aufzuspüren und in die Enge zu treiben. Oder doch? Moas und andere einheimische Arten hatten sich ohne Menschen entwickelt und waren deshalb vielleicht sehr zutraulich. Vielleicht war es überhaupt nicht schwierig, nahe genug an sie heranzukommen, um sie zu erlegen.

Aber die Jagd war nicht der einzige Grund, warum die Arten auf den Inseln von Menschenhand zugrunde gingen. Immerhin starben nicht nur die Moas aus, sondern das gleiche Schicksal erlitten auch viele andere Arten, darunter die ungewöhnlichen neuseeländischen Grillen, Schlangen, Zaunkönige und Fledermäuse, allesamt keine typischen Beutetiere. Hier war vermutlich die Entwaldung ein wichtiger Faktor. Als die Maoris das Land für ihre Siedlungen rodeten, vernichteten sie die Lebensräume, auf die solche Arten angewiesen waren. Außerdem brachten die Maoris Ratten mit, was sich auf die am Boden nistenden Vögel und andere Arten verheerend auswirkte. Die Behausungen dieser Geschöpfe wurden für das gefräßige und gleichzeitig vielseitige Raubtier zu einer leichten Beute. Und Neuseeland war auch weder das erste noch das letzte Land, das durch eingeschleppte Ratten erheblich ökologische Verluste erlitt. Ratten können ein Ökosystem ohne Schwierigkeiten besiedeln, und die Folge ist in der Regel eine Welle des Aussterbens.

Gleichgewicht der Natur? 228

Nachdem die Population der Moas zunächst schrumpfte und dann völlig fehlte, hatten die Riesenadler keine Beute mehr, von der sie sich ernähren konnten. Sie dürften durchaus versucht haben, statt dessen Menschen zu erbeuten, denn Menschen sind wie die Moas zweibeinige Tiere, und auch die Größe ist ähnlich. Die Maoris unternahmen etwas, um sich zu schützen, und diese Auseinandersetzung konnte nur ein Ergebnis haben.

Die Vorstellung vom Menschen als Vernichter und Zerstörer ist in Neuseeland gut gesichert, das räumen sogar Vertreter der Hypothese von den Klimaveränderungen wie John Guilday ein. Er bezeichnete den Fall als »eindeutig«. Als die Europäer im 19. Jahrhundert nach Neuseeland kamen, fanden sie ein Volk vor, das scheinbar im Einklang mit seiner Umwelt lebte, so daß man anfangs glaubte, man könne hier einen Eindruck von einer früheren, urtümlichen Welt gewinnen. Aber schon bald darauf kamen unter den Pflügen der neuen Siedler die Knochen und Eierschalen exotischer Vögel zum Vorschein, wie man sie noch nie zuvor gesehen hatte. Es war das erste Indiz für eine wichtige Erkenntnis über uns selbst, den Homo sapiens, die erst seit kurzem deutlich sichtbar wird. Die Tatsache, daß das erste Auftreten der Menschen in Neuseeland sich so verheerend auf die bestehenden ökologischen Gemeinschaften auswirkte, ist ein weiteres Argument dafür, daß Ähnliches sich auch in Amerika abgespielt hat.

Ozeanische Inseln wie Neuseeland sind außergewöhnliche Winkel der Evolution, einfach weil sie so isoliert sind. Sie werden von allen Arten besiedelt, die der Zufall und die physikalischen Umstände mit sich bringen, und beherbergen später die Nachkommen dieser Arten. Säugetiere — mit Ausnahme der Fledermäuse — fehlen auf abgelegenen Inseln meist ganz, so daß sich die ökologischen Gemeinschaften, die sich dort entwickeln, deutlich von denen auf dem Festland unterscheiden. Ihre wichtigsten Bewohner sind Vögel und Reptilien, und deshalb haben solche Lebensgemeinschaften häufig etwas von einer anderen Welt. Die ökologischen Gemeinschaften auf Inseln sind außerdem äußerst empfindlich und werden häufig durch fremde, neu eindringende Arten verwüstet, insbesondere durch Säugetiere, seien es nun Menschen oder Ratten (die meist gemeinsam kommen).

229

|

|

Im Pleistozän starben in vielen Gegenden große Säugetiere aus, aber das geschah zu unterschiedlichen Zeiten. In Australien, Nordamerika, Neuseeland und Madagaskar fällt das Aussterben zeitlich mit der Besiedelung durch die Menschen zusammen. Die Ursachen waren die Jagd und die Zerstörung der Lebensräume.

|

Gleichgewicht der Natur? 230

So sind beispielsweise nur 20 Prozent aller Vogelarten auf Inseln heimisch, aber wenn Vögel in historisch belegter Zeit ausstarben, geschah es in 90 Prozent aller Fälle ebenfalls auf Inseln. Außerdem sind ozeanische Inseln die Heimat von 50 Prozent der Vogelarten, die heute als unmittelbar vom Aussterben bedroht gelten.

Eine der am stärksten isolierten Inselgruppen der Welt sind die Hawaii-Inseln, und deshalb leben dort viele Pflanzen- und Tierarten, die es sonst nirgendwo gibt. Sie sind ein Paradies für Ökologen und Evolutionsforscher, die dort einen Blick auf grundlegende und oft sehr urtümliche Lebensvorgänge werfen können. Die Besiedelung durch die Menschen führte aber auch zu verheerenden Zerstörungen. So verschwanden zum Beispiel bis zu 70 Prozent der Vogelwelt auf den Inseln als direkte oder indirekte Folge der Anwesenheit des Menschen. Die Wälder sind nur zu einem kleinen Prozentsatz noch unberührt, nämlich in den Gebirgsgegenden, die für die Krakenarme der wirtschaftlichen Entwicklung unerreichbar sind.

Bis vor kurzem nahmen die Fachleute wie selbstverständlich an, die beobachteten ökologischen Zerstörungen auf den Inseln seien eine Folge der Kolonisierung durch die Europäer gegen Ende des 18. Jahrhunderts. So schrieb beispielsweise ein Biologe der University of Hawaii noch vor knapp 20 Jahren: »Die schwere Zerstörung der Umwelt auf Hawaii... begann im wesentlichen einige Jahre nachdem Kapitän Cook und seine Nachfolger gelandet waren.«10

Genau wie im Falle Neuseelands nahmen die Wissenschaftler an, die polynesischen Siedler, die 1500 Jahre zuvor nach Hawaii gekommen waren, hätten sich auf dem Archipel im Einklang mit der vorhandenen ökologischen Gemeinschaft niedergelassen. Die Hawaiianer galten ebenso als Teil der natürlichen Umwelt wie die hawaiianischen Zuckervögel. Kapitän Cook und seine unmittelbaren Nachfolger, so die Vorstellung, fanden ein ursprüngliches Ökosystem vor, das einige Zeit zuvor auch die harmlose Säugetierart Homo sapiens in Form der Polynesier aufgenommen hatte.

In den siebziger Jahren geriet dieses Bild ins Wanken. Damals beschäftigten sich zunächst die Amateur-Naturforscherin Joan Aidem und später Storrs Olson und Helen James von der Smithsonian Institution genauer mit dem Leben früherer Zeiten auf Hawaii.

231

Durch die Untersuchung empfindlicher fossiler Vogelknochen erkannten sie, daß die ökologischen Gemeinschaften auf den Inseln früher ganz anders beschaffen waren, als man sich bis dahin vorgestellt hatte, und vieles von dem, was die Unterschiede ausgemacht hatte, war innerhalb weniger Jahrhunderte nach der Landung der ersten polynesischen Siedler ausgestorben. »Wir wußten schon seit langem, daß die Inseln früher von jungfräulichen Wäldern bedeckt waren und daß dort vor allem Pflanzen gediehen, die es sonst nirgendwo auf der Erde gab«, schrieben sie nach fünf Jahren fruchtbarer Forschungsarbeit, »aber erst in den letzten zwölf Jahren ist nach und nach deutlich geworden, in welchem Umfang diese Wälder auch eine bemerkenswerte Vielfalt endemischer* Vogelarten beherbergten, die größtenteils von Menschenhand ausgerottet wurden.«16 Bis zu 50 Vogelarten starben in der prähistorischen polynesischen Zeit aus, darunter Ibisse, Gänsevögel, Rallen, Eulen, eine Falken- und eine Adlerart, Rabenvögel und viele, viele Singvögel.

Als Olson und James über den fossilen Vogelknochen brüteten und die Liste der ausgestorbenen Arten zusammenstellten, waren sie überrascht von der großen Zahl flugunfähiger Formen: Es waren 17 der 50 Arten. »Daß es diese ungewöhnlichen Vögel gab, war bis vor zehn Jahren Hawaiis bestgehütetes Geheimnis«, schrieben James und Olson.17 Die ausgestorbenen Vögel gehörten nicht etwa zu seltsamen Abstammungslinien, die schon seit langem zum Aussterben verdammt waren, sondern sie waren Abkömmlinge bekannter Arten wie Enten, Gänse, Rallen und Ibisse. Ihre Vorfahren müssen gute Flieger gewesen sein, denn sonst hätten sie die 3000 Kilometer von der nächsten Festlandküste auf die abgelegene Inselgruppe nicht überwinden können. Befreit von den tödlichen Nachstellungen der natürlichen Feinde, mit denen sie sich gemeinsam entwickelt hatten, verloren viele dieser Arten die Flugfähigkeit, eine entwicklungsgeschichtliche Umwandlung, die, wie die Biologen inzwischen wissen, auf Inseln häufig stattfindet.

* Endemisch: nur in einem eng umgrenzten Gebiet vorkommend (A.d.Ü.).

232 Gleichgewicht der Natur?

Dort geben viele Arten das Fliegen und den damit verbundenen Energieverbrauch auf. Das Ganze ging, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, relativ schnell: Kauai, die älteste Hauptinsel des Hawaii-Archipels, tauchte erst vor sechs Millionen Jahren als jungfräuliche Vulkaninsel aus dem Ozean auf. Das Verschwinden der Vögel vollzog sich aber noch viel rascher, nämlich im Laufe weniger Jahrhunderte oder sogar Jahrzehnte.

»Die Schlußfolgerung, daß die Vogelwelt Hawaiis sich bei der ersten Landung der Europäer in einem natürlichen Gleichgewicht befand, erscheint durchaus plausibel«, bemerkten Olson und James im Hinblick auf die überkommene Ansicht, zu deren Widerlegung sie beitrugen. »Wie die Fossilfunde jedoch zeigen, machen die aus historischer Zeit bekannten Vogelarten nur einen Bruchteil der natürlichen Artenvielfalt auf den Inseln aus.«18

Auf der Insel Oahu kennt man zum Beispiel aus historischer Zeit sieben Vogelarten, aber als Fossilien findet man die Überreste von viermal so vielen. Es war eine gewaltige ökologische Ausdünnung, und sie fällt wiederum mit der Landung der polynesischen Siedler zusammen. Wie sich bei weiteren Untersuchungen herausgestellt hat, sind die Hawaii-Inseln, was das Schicksal in prähistorischer Zeit angeht, keine Ausnahme.

Die beiden Wissenschaftler der Smithsonian Institution und mehrere ihrer Kollegen beschäftigten sich auch mit anderen Regionen des Pazifik und gelangten dabei immer, wenn sie auf ozeanischen Inseln fossile Überreste von Vögeln finden konnten, zu zwei Schlußfolgerungen: Erstens sind die heutigen ökologischen Gemeinschaften im Vergleich zur prähistorischen Zeit entsetzlich verarmt; und zweitens fällt das Artensterben zeitlich immer mit der Landung der ersten Siedler zusammen. Ein Extrembeispiel, an dem dieses Prinzip deutlich wird, ist Henderson Island, eine kleine (37 Quadratkilometer), nicht besonders einladende Insel in der pazifischen Gruppe der Pitcairn-Inseln. Ihre steilen Kalksteinklippen ragen aus tiefem Wasser auf, das Gelände ist uneben und von dichter Vegetation bedeckt, und Süßwasser gibt es nur wenig. Viele der hier lebenden Pflanzen- und Tierarten gibt es sonst nirgendwo.

233

Vor nicht allzu langer Zeit galt Henderson Island als »eine der wenigen Inseln ihrer Größe in den wärmeren Gegenden der Erde, die durch die Tätigkeit des Menschen noch kaum beeinflußt wurde«. Man glaubte, die Insel sei in relativ ursprünglichem Zustand, und deshalb waren die Biologen überzeugt, sie könnten das Artenspektrum erfassen und daraus verläßliche Kenntnisse über Strukturen und Wechselwirkungen in einer unversehrten, vollständig funktionsfähigen Lebensgemeinschaft ableiten.

Aber da hatten sie sich geirrt. Zusammen mit David Steadman vom New York State Museum untersuchte Olson die Fossillagerstätten der Insel, und dabei ergab sich ein völlig anderes Bild. Henderson Island war durchaus nicht im ursprünglichen Zustand: Im Vergleich zur prähistorischen Zeit fehlte mindestens ein Drittel der Landvogelarten, vermutlich sogar mehr. Die Insel war in der Zeit vor 800 bis 500 Jahren kurzfristig von Polynesiern besiedelt und wurde zu einer »Rätselinsel«, weil niemand weiß, warum die Bewohner sie wieder verließen. Es gibt im Pazifik etwa ein Dutzend solche geheimnisumwitterten Inseln, aber im Falle von Henderson Island ist es eher ein Rätsel, warum die Siedler überhaupt so lange blieben, obwohl die Bedingungen für den Lebensunterhalt offenbar sehr schwierig waren. Was allerdings die lange Liste der ausgestorbenen Arten auf diesen Inseln angeht, gibt es kein Geheimnis mehr: Sie verschwanden, weil dort Menschen lebten.

Einige von ihnen wurden sicher ausgerottet, weil die Menschen Jagd auf Vögel machten, aber die menschliche Besiedelung kann sich auch auf anderen Wegen schädlich auf natürliche Ökosysteme auswirken. Und während die Jagd meist nur eine Art oder einige wenige betrifft, können andere Wirkungen viel weiter reichen. In Hawaii rodeten die Siedler zum Beispiel in den Niederungen große Teile der Wälder, was die Lebensräume zerstückelt und vernichtet. Wenn ein Wald abgeholzt wird, müssen die Lebewesen, die dort zu Hause sind, einen anderen Lebensraum finden, oder sie gehen zugrunde. Eine Schneise, die man in einen Wald schlägt, kann den Austausch zwischen den Teilen des zuvor zusammenhängenden Lebensraumes behindern oder völlig zum Erliegen bringen.

234

Wenn ökologische Gemeinschaften derart auseinandergerissen werden, sind sie anfälliger für eindringende neue Arten, die unter Umständen eine Lawine des Artensterbens verursachen. Wie eine neuere, faszinierende Studie britischer und amerikanischer Ökologen gezeigt hat, kamen manche dieser Aussterbeereignisse nicht nur unerwartet, sondern auch erst lange nach der anfänglichen Störung.

In einem durch Zerstückelung gestörten Lebensraum gehen Arten aus mehreren Gründen verloren. So verschwinden zum Beispiel diejenigen, die sehr große Jagdreviere brauchen — dies betrifft vor allem die großen Raubtiere. Arten mit geringer Populationsgröße sind anfällig für das Aussterben durch Zufallsereignisse. Und so weiter. Warum solche Arten empfindlich sind, ist leicht zu erkennen. Als aber David Tilman, Robert May und ihre Kollegen von den Universitäten in Minnesota und Oxford mathematische Modelle ökologischer Gemeinschaften erstellten, gelangten sie zu einem Ergebnis, mit dem niemand gerechnet hatte. Zu den empfindlichsten Arten in solchen Gemeinschaften gehörten diejenigen, die am besten angepaßt waren. Aber bis sich diese Anfälligkeit zeigt, können Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte vergehen. Das muß ich näher erklären.

Stellen wir uns einmal eine ökologische Gemeinschaft aus zwei Gruppen von Pflanzenarten vor: Die einen sind an die örtlichen Gegebenheiten gut angepaßt, die anderen weniger gut. Die gut angepaßten Arten verwenden ihre Energie dazu, den Lebensraum auszunutzen, beispielsweise indem sie mit langen Wurzeln einen niedrigen Grundwasserspiegel erreichen können oder gelegentliche Waldbrände überstehen; vielleicht haben sie auch lange Stämme, mit denen sie das Licht besser einfangen können als kürzere Pflanzen. Die weniger gut angepaßten Arten verfolgen eine andere Strategie: Sie sind durch die Art, wie sie ihre Samen verteilen, beweglicher. Auf diese Weise können sie vorübergehende Gelegenheiten zur Besiedelung neuer Lebensräume nutzen. Wird eine solche Lebensgemeinschaft durch Zerstückelung isoliert, sind die gut angepaßten und am wenigsten beweglichen Arten am stärksten gefährdet.

Frühere menschliche Einflüsse 235

Diese kleinen lokalen Populationen, die jetzt in isolierten Gebieten festsitzen, werden anfällig für gelegentliche Katastrophen wie Krankheiten, Brände oder Nährstoffmangel. Eine lokale Population nach der anderen stirbt aus, bis die betreffende Art schließlich aus einem großen Gebiet verschwindet oder völlig ausstirbt und in Vergessenheit gerät. »Da es erst Generationen nach der Zerstückelung zum Aussterben kommt«, schreiben Tilman und seine Kollegen, »stellen sie eine >Schuld< dar, die erst in der Zukunft fällig wird.«19 Diese Arbeiten legen die Annahme nahe, daß in der heutigen Welt noch die Auswirkungen der Lebensraumzerstörung vor über einem halben Jahrtausend spürbar ist. Und entsprechend wird auch durch die heutige katastrophale Umweltzerstörung eine Schuld aufgebaut, die unsere Kindeskinder in 500 Jahren bezahlen müssen.

Die Zerstörung und Zerstückelung von Lebensräumen ist, wie man inzwischen erkannt hat, die Hauptursache für die Welle des Aussterbens in Hawaii. Aber die Menschen kommen bei ihrer Suche nach Siedlungsraum kaum einmal allein. Manche Lebewesen nehmen sie absichtlich mit, zum Beispiel Katzen, Hunde, Schweine und Ziegen; andere, beispielsweise Ratten, sind blinde Passagiere. Gelangen diese Geschöpfe in die Lebensgemeinschaft einer Insel, die bis dahin keine Säugetiere kannte, kommt es durch Verfolgung oder Konkurrenz zu verheerenden Folgen.

Ziegen sind ein Musterbeispiel für Pflanzenfresser, die einheimische Gewächse mit Leichtigkeit abgrasen können und dabei die natürliche Landschaft entblößen. Von mehreren Inseln des Galapagos-Archipels, auf denen man sie vor etwa 200 Jahren eingeführt hatte, ließen sie kaum mehr als den nackten Fels übrig. Unmittelbarer wirken sich räuberische Arten aus; um das Leben der Gemeinschaft aufs Äußerste zu gefährden, brauchen sie nicht einmal besonders groß oder aggressiv zu sein. Es mag überraschend klingen, aber von allen Räubern, die mit den Menschen reisten, waren Ratten für das Aussterben der meisten Arten verantwortlich. Diese Allesfresser bedienen sich an den Eiern und Jungen von Vögeln und Reptilien und setzten auf diese Weise schon in einem frühen Lebensstadium mit ihrem zerstörerischen Werk an.

236

|

|

Die Wandertaube, früher in Amerika ein verbreiteter Vogel, ist heute ausgestorben. Ein Buch über Naturgeschichte aus dem Jahr 1874 beschreibt die Spezies so: »Die Wandertauben ziehen in so dichten Schwärmen durch die Wälder, daß sie die Sonne verdunkeln und eine lange Schattenspur auf den Boden werfen... Bis ein solcher Schwärm vorübergezogen ist, vergehen manchmal drei Stunden.« (Solche Schwärme bestanden manchmal aus bis zu einer Million Vögeln.) Zwanzig Jahre, nachdem diese Zeilen geschrieben wurden, war die Wandertaube in freier Wildbahn durch umfangreiches Jagen ausgestorben. Derselbe Naturforscher stellt fest: »Die Tauben haben sich kaum im Wald niedergelassen, da kommen auch schon alle, die körperlich dazu in der Lage sind, und richten ein gewaltiges Gemetzel an.« |

Wie wir gesehen haben, sind ökologische Gemeinschaften nicht einfach Ansammlungen von Arten, die zufällig in der gleichen Gegend leben, sondern sie werden von — allerdings schwachen — Wechselwirkungen beherrscht, die sich aus den komplizierten Nahrungsketten ergeben.

237

Deshalb kann das Aussterben einer einzigen Art sich auf die ganze Gemeinschaft auswirken und eine Lawine weiterer Aussterbeereignisse auslösen. In Hawaii sind beispielsweise mehrere Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, weil die Zuckervögel verschwunden sind, auf deren lange, gebogene Schnäbel sie für die Bestäubung angewiesen waren. Das ist ein Beispiel für unmittelbare Abhängigkeit; es gibt aber auch indirekte Abhängigkeiten. Große Pflanzenfresser ermöglichen kleineren oft das Leben in Gebieten, wo diese sonst nicht existieren könnten, weil die größere Art den Lebensraum erst einmal frei macht.

Außerdem sorgen die größeren Pflanzenfresser durch die Störungen, die sie verursachen, bei den Pflanzen des Lebensraumes für einen Zuwachs an Vielfalt und Produktivität. Ein Beispiel dafür, was geschieht, wenn solche »Schlüssel-Pflanzenfresser« in einer bestimmten Gegend verschwinden, ist das Hluluwe-Wildreservat in Natal, wo es heute keine Elefanten mehr gibt. Innerhalb eines Jahrhunderts starben drei Antilopenarten lokal aus, und auch die Populationen der anderen Antilopen und der Wasserböcke schrumpften. Als die Elefanten verschwanden, verschwand auch ihre Wirkung, Lebensräume für die kleineren Pflanzenfresser zu schaffen.

Ökologische Gemeinschaften sind, wie wir gesehen haben, komplexe Systeme. Was diese Komplexität in der Praxis bedeutet, zeigt sich daran, wie sich Störungen auf solche Systeme auswirken. Und es ist heute nicht mehr zu leugnen, daß der Mensch in der jüngeren Vergangenheit eine wichtige Ursache solcher Störungen war. Das Ausmaß der ökologischen Zerstörungen, die Menschen insbesondere auf ozeanischen Inseln in den letzten Jahrtausenden angerichtet haben, wird erst seit kurzem deutlich, und diese Erkenntnis ist ernüchternd. Erstens ist die Welt vielfach nicht so, wie die Ökologen es sich vorgestellt hatten — das heißt, sie ist nicht so ursprünglich, daß man natürliche Systeme in ihrer unversehrten Zusammensetzung erkennen könnte —, und zweitens können wir die Augen nicht vor der Tatsache verschließen, daß die menschliche Spezies auf das weltweite Ökosystem, in dem sie sich erst vor kurzem entwickelt hat, zerstörerische Auswirkungen hatte.

Um gewaltige Umweltschäden anzurichten, braucht man den Wald nicht in großem Stil mit Maschinen abzuholzen. Auch Kulturen mit einfacher Technik haben in dieser Hinsicht in der jüngeren Vergangenheit eine Menge vorzuweisen; was sie ausgelöst haben, bezeichnete Storrs Olson als »eine der schnellsten und tiefgreifendsten biologischen Katastrophen der Erdgeschichte«.20) Nimmt man dann noch die mutmaßlichen Massenausrottungen in Australien und Amerika hinzu, kann der Mensch als Verursacher des Aussterbens auf eine lange Geschichte zurückblicken. Heute bewohnen wir eine Welt, die diese Geschichte hinter sich hat.

Im letzten Abschnitt dieses Buches werde ich mich mit der Frage befassen, auf welche Weise unsere Spezies in Gegenwart und Zukunft die Welt bedroht. Es gibt andere Meinungen, aber nach meiner Überzeugung steht etwas wirklich Beunruhigendes bevor, sowohl wegen des Verschwindens einzelner großartiger Arten wie der Elefanten als auch durch die globalen Auswirkungen.

Wenn ich hier von den früheren Auswirkungen der Menschen gesprochen habe, dann nicht um damit das zu entschuldigen, was heute geschieht. Im Gegensatz zu früheren Kulturen wissen wir, was wir tun und was es für Folgen hat. Dennoch ist es wichtig, die Geschehnisse der Gegenwart in den richtigen historischen Zusammenhang zu stellen.

238

#

Richard Leakey 1995