Kaum

jemand scheint zu wissen, was Gaia eigentlich ist; ich selbst wusste es die

ersten zehn Jahre nach Einführung des Begriffs nicht. Die meisten

Wissenschaftler benutzen den Ausdruck »Biosphäre«*, wenn sie über den

lebendigen Teil der Erde sprechen oder nachdenken, auch wenn genau genommen

die Biosphäre nichts weiter ist als diejenige geografische Region, in der es

Leben gibt: die dünne sphärische Blase um die Erdoberfläche herum.

Unbewusst haben sie die Definition von Biosphäre zu etwas Größerem als

einer geografischen Region ausgeweitet, aber es bleibt unklar, wo diese

beginnt oder endet und was sie tut.

*

im Glossar

Vom

Mittelpunkt aus betrachtet besteht die Erde fast völlig aus heißen oder

geschmolzenen Gesteinen und Metallen. Gaia ist eine

dünne, kugelförmige Materieschale, die das glühende Innere umgibt.

Sie beginnt dort, wo die Erdkruste an das heiße Magma des Inneren

anschließt, rund 150 Kilometer unterhalb der Oberfläche, und erstreckt sich

weitere 150 Kilometer durch den Ozean und die Luft hinaus bis zur heißen

Thermosphäre am Rand des Weltalls. Sie schließt die Biosphäre ein und ist

ein dynamisches physiologisches System, das auf unserem Planeten seit über

drei Milliarden Jahren Leben ermöglicht.

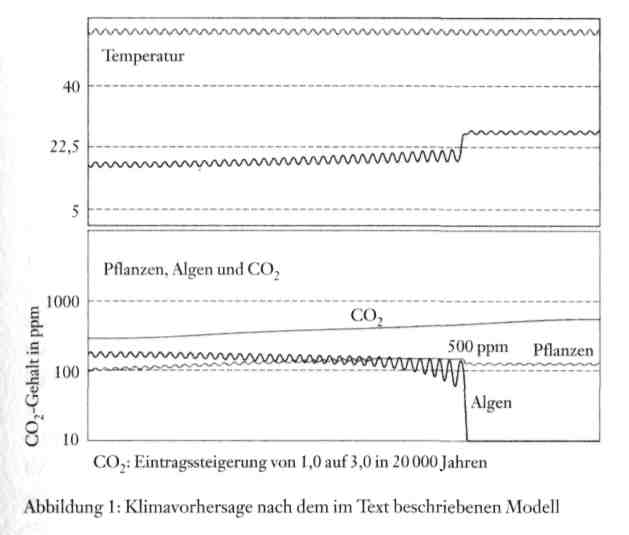

Ich

bezeichne Gaia als physiologisches System, weil sie das unbewusste Ziel

zu haben scheint, das Klima und die Chemie so zu regulieren, dass sie dem

Leben zuträglich sind. Gaia strebt keine festen Werte an, sondern solche, die

jeweils an die momentanen Umweltverhältnisse und die Gaia bewohnenden

Lebensformen angepasst sind.

Wir

müssen uns Gaia als ein Gesamtsystem aus belebten und unbelebten Teilen

vorstellen. Dass das Sonnenlicht ein vielfältiges Wachstum von Lebewesen

ermöglicht, verleiht Gaia ihre Fähigkeiten, aber diese wilde, chaotische

Macht wird von Grenzen gezügelt, welche die zielgerichtete Entität formen,

die sich zugunsten des Lebens selbst reguliert. Diese Grenzen des Wachstums zu

erkennen ist meiner Meinung nach für das intuitive Begreifen von Gaia

entscheidend. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass die Grenzen nicht nur die

Organismen oder die Biosphäre betreffen, sondern auch die physische und

chemische Umwelt.

Es

liegt auf der Hand, dass es für den größten Teil des Lebens zu heiß oder

zu kalt sein kann, weniger bekannt ist jedoch die Tatsache, dass der Ozean zu

einer Wüste wird, wenn seine Oberflächentemperatur über rund 12°C steigt.

Passiert dies, bildet sich eine stabile Oberflächenschicht von warmem Wasser,

die sich nicht mit den kühleren nährstoffreichen Schichten darunter mischt.

Diese rein physikalische Eigenschaft des Meerwassers verweigert dem Leben in

der warmen Schicht die Nahrung, und bald wird das obere, vom Sonnenlicht

beschienene Wasser zu einer Wüste. Das mag einer der Gründe sein, warum Gaia

anscheinend die Erde kühl zu halten versucht.

Sie

werden bemerken, dass ich immer mal wieder die Metapher »lebendige Erde«

für Gaia verwende; gehen Sie aber nicht davon aus, dass ich die Erde als eine

empfindungsfähige Lebensform wie etwa ein Tier oder ein Bakterium betrachte.

Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir die in gewisser Weise dogmatische und

beschränkte Definition ausweiten, dass Leben etwas sei, das sich reproduziert

und die Fehler der Reproduktion durch natürliche Auslese der Nachkommenschaft

korrigiert.