Start

Weiter

3.

Vorprogrammierungen

52-63

Warum

verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten, und nicht anders? Diese

Grundfrage aller Verhaltensforschung (Ethologie) kann nach

Interessenlage des jeweiligen Fragestellers auf verschiedene Weise beantwortet

werden. Den Physiologen interessiert die Funktionsweise der den

Verhaltensleistungen zugrundeliegenden physiologischen »Maschinerie«. Auf

diesem Gebiet kann auch ein Fundamentalist, der das Evolutionsgeschehen

leugnet, ein guter Physiologe sein.

Biologen

sind jedoch darüber hinaus an Fragen der stammesgeschichtlichen Entwicklung

interessiert. Sie wollen verstehen, welche Selektionsdrucke die Entwicklung

eines Verhaltens oder einer bestimmten Art, wahrzunehmen, in Gang setzten, und

stellen damit die Frage, welche Aufgaben eine Verhaltensleistung im Dienste

der Überlebenstüchtigkeit erfüllt oder, anders ausgedrückt, worin ihre

spezifische Angepaßtheit besteht. Eine Frage übrigens, die sowohl für uns

angeborene als auch für individuell erlernte und kulturell tradierte

Verhaltensleistungen gestellt werden kann. Alles, was wir tun oder

unterlassen, geht ja letztlich in die Bilanz einer Kosten-Nutzen-Rechnung ein,

nach der sich Angepaßtheit bewerten läßt.

Von

grundsätzlichem Interesse ist ferner die Frage nach dem Anteil des

Angeborenen im menschlichen Verhalten. Alle Wahrnehmung und alles

Verhalten ist ja letzten Endes auf die Aktivität von neuronalen Netzwerken im

menschlichen (bzw. tierischen) Gehirn zurückzuführen, die miteinander und

mit den Sinnes- und Ausführungsorganen zu funktionellen Einheiten verbunden

und auf bestimmte Signale so abgestimmt sind, daß angepaßtes Verhalten

möglich wird.

Soweit

herrscht Übereinstimmung. Umstritten war lange Zeit die Frage, ob die

Integration der Nervenzellen zu höheren funktionellen Wirkungsgefügen und

damit die Programmierung zu verläßlich abrufbarem Verhalten ausschließlich

über assoziative Prozesse aufgrund von Erfahrungen während der Embryonal-

und Jugendentwicklung erfolgen oder ob sie auch in einem Wachstumsprozeß

aufgrund der im Erbgut vorgegebenen Entwicklungsanweisungen reifen können.

In

den Verhaltenswissenschaften vom Menschen galt es bis in die sechziger Jahre

als ausgemacht, daß uns Menschen außer einigen Reflexen des Neugeborenen

nichts angeboren sei. Es hieß, wir kämen quasi als unbeschriebenes Blatt zur

Welt und würden erst über Lernprozesse programmiert. Daß diese Ansicht sich

in unserem Jahrhundert entgegen den schon frühen Befunden der Biologen in den

pädagogisch ausgerichteten Humanwissenschaften wie der Soziologie und der

behavioristischen Psychologie so hartnäckig hielt, hat mehrere Gründe.

Zunächst

haben milieutheoretische Lehren, die einzig auf die gestaltende Kraft der

Umwelt setzen, einen starken positiven Anreiz. Menschen möchten frei

entscheiden und wählen können. Und sie möchten ihre

Kinder frei nach ihrem Ermessen erziehen können. Der Gedanke an

Vorgaben, die etwa als stammesgeschichtlich entwickelte

Verhaltensdispositionen die Modifikationsbreiten ihres Handelns einengen

können, stört sie. Außerdem erlebt jeder Mensch

subjektiv, aus sich heraus, etwas frei entscheiden zu können, dies zu tun und

jenes zu unterlassen, auch wenn Ärger oder etwa Verliebtheit uns gelegentlich

zu unvernünftigem Handeln verleiten.

Der

Wunsch, den heranwachsenden Mitmenschen nach eigenem Dafürhalten erzieherisch

gestalten zu können, hat aber auch seine bedenklichen Seiten,

manifestiert sich in ihm doch zugleich ein Machtanspruch, der den

heranzubildenden Menschen in der Vorstellung der Erzieher allzuleicht zu Wachs

in deren Händen degradiert.

53

Wenn

jemand behaupten kann, daß uns Menschen außer einigen elementaren Reflexen

des Neugeborenen nichts angeboren sei, dann kann man sich das auf Überzeugung

begründete Recht herausnehmen, zu bestimmen, was als gut und erstrebenswert

zu gelten habe, und danach die Normen zu setzen. Das verleiht politischen

Führungen ungeheure Macht, und diese korrumpiert nicht selten. So kommt es,

daß die Wirklichkeit oft gegen besseres Wissen schlichtweg ausgeblendet wird,

wenn sie Grenzen der Belastbarkeit aufzeigt, die der Verwirklichung

einer Utopie im Weg zu stehen scheinen.

In

diesem Zusammenhang hört man dann oft auch, daß der Hinweis auf das

Angeborene einem Fatalismus Vorschub leiste, denn gegen Angeborenes sei

bekanntlich nichts zu machen. Ich habe darauf so oft geantwortet, daß ich

mich hier nur ungern wiederhole. Grundsätzlich betrachten wir — ich muß es

noch einmal sagen — den Menschen als Kulturwesen von Natur. Der

Mensch kultiviert alle Lebensbereiche und legt sich damit Zügel an. Das

erlaubt es ihm, sich an die verschiedensten Lebensbedingungen anzupassen. Nun

engen Zügel sicher ein, aber dadurch, daß wir sie uns anlegen, erwerben wir

Selbstkontrolle und damit Freiheiten auf einer höheren Ebene. Zügellosigkeit

führt allzuleicht in die Irre und zu Zeit und Energie verbrauchenden

Reibereien.

Die

erzieherische Kultivierung unseres Verhaltens setzt ein Wissen um das voraus,

was es zu zivilisieren gilt. Außer unseren prosozialen Anlagen, auf die sich

viele unserer Hoffnungen begründen, steckt in unserem stammesgeschichtlichen

Erbe auch höchst Problematisches, das sich, wenn unerkannt, in bestimmten

Situationen als Stolperstrick erweisen kann.

54

Da

um den Begriff »angeboren« auch heute noch unklare Vorstellungen herrschen,

möchte ich dazu an dieser Stelle ein paar Worte sagen. Man hört immer

wieder, das Erbe spiele

zwar sicherlich auch bei der Ausdifferenzierung von Wahrnehmung und Verhalten

eine große Rolle, aber man könne die Anteile von Erbe und Umwelt nie

auseinanderhalten, da ja eine Umwelt in allen Phasen der Entwicklung auf einen

Organismus einwirke. Selbst wenn man ihn isoliert aufziehe, könne er

Erfahrungen sammeln, daher sei auch die Aufzucht unter Erfahrungsentzug, die

Ethologen bei Tieren zum Nachweis des »Angeborenen« führen, nicht

beweisend.

Darauf

ist zu antworten, daß ein Verhalten ebenso wie spezifische

Wahrnehmungsleistungen als Anpassungen eignungsrelevante Facetten der Umwelt

oder soziale Modelle kopieren. Ich kann daher im Versuch nach der Herkunft

spezifischer Angepaßtheit forschen. Ich kann zum Beispiel eine Ästchen

mimende Spannerraupe vom Ei an fern von Zweigen aufziehen. Mimt sie dennoch in

Körperbau und Verhalten Ästchen, indem sie Zweige, auf denen sie gut getarnt

erscheint, aufsucht und bei Gefahr sich wie ein Ästchen vom Zweig abspreizt,

dann ist erwiesen, daß auf dieser Ebene der Passung die entscheidende

Information stammesgeschichtlich über Mutation und Selektion erworben und

genetisch kodifiziert wurde.

Ähnliches

würde für den Fall gelten, daß ein vom Ei an isoliert aufgezogener Vogel

beim Eintreten der Geschlechtsreife wie seine gleichgeschlechtlichen

Artgenossen zu singen und zu balzen beginnt, denn auch in diesem Fall kann das

Tier die Information, das spezifische Gesangsmuster betreffend, nicht während

seiner Entwicklung erworben haben. Sollte sich etwa, was höchst

unwahrscheinlich ist, herausstellen, daß die Koordination der Atembewegungen

— eine Voraussetzung für das Singen — in der Jugendentwicklung gelernt

wird, dann würde das an der Aussage der stammesgeschichtlichen Angepaßtheit

auf der Ebene des Singens nichts ändern.

55

Mittlerweile

hat die biologische Forschung gezeigt, daß ein Nervensystem durchaus in der

Lage ist, sich selbst zu »verdrahten«. Wir wissen durch die Untersuchungen

von Roger

Sperry (1971) und seinen Nachfolgern (siehe dazu Eibl-Eibesfeldt 1987), daß

die auswachsenden Nerven auf ihre Endorgane chemisch abgestimmt sind und diese

gewissermaßen erschnüffeln. Die wegweisende Entdeckung gelang Sperry, als er

einem Froschembryo ein Stück Rückenhaut in die Bauchregion verpflanzte. Dort

blieb es auch nach der Verwandlung durch eine dunklere Pigmentierung gut

erkennbar. Kitzelte er den herangewachsenen Frosch später an diesem Stück in

die Bauchregion verpflanzter Rückenhaut, dann kratzte sich der Frosch am

Rücken. Die normalerweise die Rückenhaut innervierenden Nervenfasern hatten

also das ihnen zugeordnete Stück Rückenhaut in der Bauchregion

»erschnüffelt« und gefunden. Mittlerweile hat man herausgefunden, daß von

den auswachsenden Nervenkegeln fadenartige Moleküle ausgehen, die selektive

Affinitäten zeigen und den Nerv in eine bestimmte Richtung ziehen (Goodman

und Bastiani 1984).

Auch

an der Tatsache der partiellen Vorprogrammiertheit menschlichen Verhaltens

durch stammesgeschichtliche Anpassungen besteht heute kein grundsätzlicher

Zweifel mehr. Schon früh wiesen die Gestaltpsychologen auf elementare

Prozesse der Wahrnehmung hin, die deshalb interessant sind, weil sie erkennen

lassen, daß sie Hypothesen über die uns umgebende Welt beinhalten. Das

führt dazu, daß wir im Experiment eine Wahrnehmung oft fehlinterpretieren.

So vermeinen wir in einer mondhellen Nacht den Mond gegen die Wolken ziehen zu

sehen, weil unser Wahrnehmungsapparat von der Annahme ausgeht, daß es immer

Objekte sind, die sich in einer im übrigen feststehenden Umwelt bewegen. Man

kennt viele visuelle Illusionen dieser Art, und solche »Vorurteile« erweisen

sich gegen besseres Wissen als ziemlich resistent.

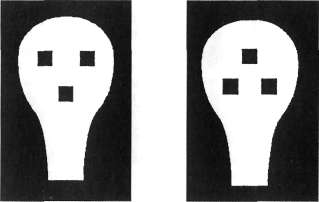

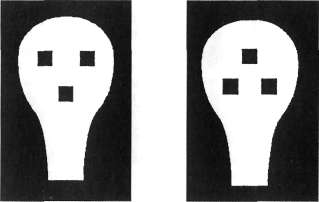

Wir

wissen ferner um die Existenz neuronaler Netzwerke, die eng auf ganz bestimmte

Wahrnehmungsleistungen spezialisiert sind, wie zum Beispiel auf das Erkennen

von Gesichtern. Die darauf spezialisierten Neuronenpopulationen

im temporalen Kortex sprechen beim Menschen und beim Rhesusaffen selektiv auf

einfache Gesichtsattrappen an, nicht aber auf die Abbildung einer Hand oder

eine unregelmäßige Anordnung von Gesichtselementen, die vordem als Gesicht

starke Reaktionen auslösten (Abb. 7).

56

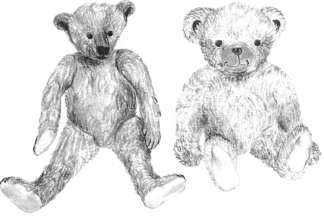

Neugeborene

reagieren auf einfache Gesichtsattrappen aus zwei Augenflecken und einem in

der Mitte darunter befindlichen runden Fleck, die von einer Linie als Gesicht

abgegrenzt sind (Abb. 8), mit aufmerksamem, anhaltendem Betrachten. Der

Mundfleck muß sich jedoch unter den Augen befinden. Die gleiche Attrappe um

180° gedreht, daneben geboten, erfährt signifikant weniger Zuwendung.

Zu

diesen offenbar auf ein angeborenes elementares Gesichtserkennen

spezialisierten Neuronenpopulationen kommen beim Menschen noch solche, die

darauf spezialisiert sind, sich durch Lernen persönliche Merkmale eines

Gesichts einzuprägen. Wird diese Region zerstört, dann erkennen die

betroffenen Personen zwar noch Gesichter, sie können diese aber nicht mehr

einer bestimmten Person zuordnen und erkennen dann selbst nächste Angehörige

nicht. Sobald die Person spricht, wird sie erkannt. Das Phänomen ist als

Prosopagnosie bekannt.

In

beiden Fällen liegen Referenzmuster vor, in denen gewissermaßen als

Erwartung ein Wissen vorgegeben ist, gegen das einkommende Meldungen

verglichen werden. Im ersten Fall handelt es sich um ein ganz allgemeines

Gesichtsschema, das uns angeboren ist und das wohl auch älteres Erbe ist, da

wir es ja bereits bei nichtmenschlichen Primaten vorfinden. Die Referenzmuster

für das persönliche Erkennen von Gesichtern werden offensichtlich über

Lernen programmiert. Als stammesgeschichtliche Anpassungen liegen aber eigens

dafür abgestellte Hirnregionen bereit.

57

Abb.

7 Antworten

einzelner Nervenzellen aus dem temporalen Kortex eines Rhesusaffen. Unter

den visuellen Reizmustern sind die neuronalen Antworten angegeben. Jeder

Strich entspricht einem Nervenimpuls. Die Spezifität der Antworten auf

Gesichtsreize ist bemerkenswert. Affengesichter und Menschengesichter mit

Augen lösen die stärksten Antworten aus. Fehlen die Augen, dann sinken die

Antworten dramatisch ab. Ein durcheinandergemischtes Affengesicht erhält

kaum Antworten, ebensowenig eine Hand oder ein Arrangement unregelmäßiger

Striche, wohl dagegen ein stark schematisiertes Gesicht. - Nach G. G. Gross

et al. (1981).

58

Abb.

8 Die den

Neugeborenen gebotenen Gesichtsattrappen. Die um 180° gedrehte

Gesichtsattrappe, bei der der Mundfleck über den Augen lag, fand bei den

Neugeborenen, gemessen an der Fixierzeit, viel weniger Beachtung. - Aus E.

Valenza et al. (1996).

Wir

haben also uns angeborene von erworbenen Referenzmustern zu unterscheiden.

Erstere nannte Konrad Lorenz (1935) angeborene Schemata. Man spricht auch von Leitbildern

und Sollmustern. Im Englischen hat sich der Begriff template eingebürgert,

der dem Lorenzschen Schema entspricht. Referenzmuster dieser Art sind oft so

beschaffen, daß sie beim Eintreffen der Reize oder Reizkonfigurationen, auf

die sie abgestimmt sind, ganz bestimmte Verhaltensweisen als Antworten

freigeben. In diesen Fällen spricht man von angeborenen auslösenden

Mechanismen.

Solche

angeborenen Auslösemechanismen gibt es nicht nur für die visuelle

Wahrnehmung, sondern auch für die geruchliche und akustische. Spielt man

Säuglingen Tonbänder mit Lautäußerungen gleicher Lautstärke, aber

verschiedener Qualität vor, unter anderem auch Weinen, löst nur das Weinen

Mitweinen aus.

59

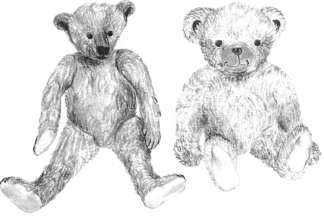

Abb.

9 Teddybären: links aus den Anfangsjahren der Produktion (Firma Steiff

1905/06) und rechts in seiner weiteren Entwicklung zum Kuscheltier. Die

Gliedmaßen wurden verkürzt, Kopf und Rumpf runder, und auch das Gesicht

glich sich mehr dem Babyschema an. - Aus Chr. Sütterlin (1993).

Allgemein

bekannt dürfte mittlerweile das von Konrad Lorenz entdeckte Babyschema

(Kindchenschema) sein. Säuglinge zeichnen sich durch eine Reihe von Merkmalen

aus,

die wir »herzig« finden. So haben Säuglinge einen relativ großen Kopf im

Verhältnis zu einem kleinen Rumpf und kurzen Extremitäten. Fettpolsterung

bewirkt rundliche Formen. Das Gesicht ist durch eine vorgewölbte Stirn, einen

relativ zierlichen, kleinen Gesichtsschädel und durch Pausbacken

charakterisiert. Die Attrappenversuche der Puppen- und Werbeindustrie lehren,

daß man jedes dieser Merkmale einzeln bieten und dabei stark übertreiben

kann, um für die verschiedensten Zwecke niedlich und damit freundlich

stimmende Objekte zu schaffen. Die Entwicklung der Teddybären zeigt, daß der

Kopf im Laufe der Zeit immer größer, Rumpf und Extremitäten dagegen immer

kleiner wurden. Die Teddys wurden so immer niedlicher (Abb. 9). Der

Kulturenvergleich lehrt, daß es sich beim Kindchenschema um eine Universalie

handeln dürfte.

60

Auch

unsere ästhetische Bewertung der nichtmenschlichen Umwelt ist durch uns

angeborene Leitbilder mitbestimmt. So fällt auf, daß Parkanlagen in aller

Welt sich durch vereinzelte kleinere Baumgruppen und freie Wiesenflächen mit

Kleingewässern auszeichnen und damit an die Savanne erinnern, in der sich die

Menschwerdung vollzogen hat. Außerdem zeichnet uns eine ausgesprochene

Vorliebe für Pflanzen, eine Phytophilie, aus, die sich bei

naturfern lebenden Stadtbewohnern unter anderem darin ausdrückt, daß sie

Ersatznatur in Form von Topfpflanzen in ihr Heim tragen. Es handelt sich wohl

um archetypische Prägungen auf Merkmale eines Lebensraumes, der uns gute

Existenzbedingungen verspricht. Wo Pflanzen gedeihen, haben auch wir Menschen

Aussicht, genügend Nahrung zum Überleben zu finden. Mehrere Untersuchungen

zeigten, daß es zu unserem Wohlbefinden beiträgt, wenn unser ästhetisches

Bedürfnis nach Grün erfüllt ist. So fördert der »Ausblick auf Natur« den

Heilerfolg von Patienten.

In

einem von Roger Ulrich (1984) zitierten Beispiel waren sechs nebeneinander

liegende Zimmer mit Patienten belegt, die sich einer Gallenoperation

unterzogen hatten. Der Heilerfolg in drei Zimmern, die Ausblick auf belaubte

Bäume hatten, war deutlich besser als in den anderen, deren Ausblick durch

ein Gebäude verstellt war: Die Aufenthaltsdauer in den Zimmern mit

»Naturblick« war kürzer. Es gab außerdem weniger Komplikationen, und es

wurden weniger Medikamente verbraucht. Das ist ein klarer Nachweis für die

gesundheitsfördernde Auswirkung ästhetischer Umwelteindrücke.

Untersuchungen

mit Hilfe von computergenerierten Bildern zeigten, daß Kinder vor der

Pubertät Savannenhabitate vor anderen bevorzugen. Nach der Pubertät jedoch

ziehen sie Landschaftsbilder vor, die ihrer Heimat entsprechen (Synek 1997).

Wir kommen hierauf noch zu sprechen, wollen aber bereits an dieser Stelle

darauf hinweisen, daß auch das Lernen durch uns angeborene Lerndispositionen

so ausgerichtet

ist, daß wir im allgemeinen das lernen, was unserem Überleben nützt.

61

Das

gilt zunächst einmal für unsere Begabung, eine Sprache zu lernen, wofür wir

über eigene, darauf spezialisierte Hirnstrukturen verfügen. Wichtig für

unsere Betrachtungen ist ferner eine von Konrad Lorenz entdeckte und als Prägung

beschriebene Form des Lernens. Lorenz beobachtete, daß frischgeschlüpfte

Gänseküken offenbar über keine angeborene Kenntnis ihrer Eltern verfügen.

Sie laufen auf jedes Objekt zu, das rhythmische Locklaute äußert, und folgen

ihm, wenn es sich fortbewegt, gleich, ob es sich um eine Kiste, einen Ball

oder einen Menschen handelt. Sind sie einem solchen

Objekt oder einem Menschen einmal gefolgt, dann bleiben sie dabei.

Weitere

Untersuchungen zeigten, daß solche Prägungen sich durch eine sensible

Periode auszeichnen und daß sie, wenn einmal erfolgt, irreversibel sind.

Elisabeth Wallhäuser und Henning Scheich (1987) fanden dafür eine

Erklärung. Sie prägten die Folgereaktion von Hühnerküken auf reine Töne

und stellten als Folge an den die akustischen Signale verarbeitenden Neuronen

bemerkenswerte Veränderungen fest: Vor der Prägung hatten die zuführenden

Äste dieser Nervenzellen viele vorbereitete Kontaktstellen mit anderen

Nervenzellen. Nach der Prägung erwiesen sich die

meisten dieser Kontaktstellen als eingeschmolzen und die Nervenzellen damit

auf eine ganz bestimmte Reizqualität abgestimmt.

Stammesgeschichtliche

Anpassungen bestimmen aber nicht nur unsere Fähigkeit, wahrzunehmen, zu

erkennen und zu lernen, sondern auch — über besondere motivierende Systeme

— unsere Gestimmtheiten, Gefühlsregungen und Sinnesempfindungen. Ihnen sind

ferner oft ganz bestimmte uns angeborene Bewegungsfolgen zugeordnet, die

vielfach Signalcharakter haben. Bereits Neugeborene reagieren zum Beispiel auf

sauer, bitter und süß mit ganz typischen mimischen Ausdrucksbewegungen, die

erkennen lassen, wie ihnen etwas schmeckt. Selbst großhirnlos geborene Kinder

zeigen diese Ausdrücke (Steiner 1979).

62/63

Ärger,

Freude und Kummer drücken sich ferner in der Mimik der verschiedensten

Völker auf die gleiche Weise aus, und das Studium von taub und blind

geborenen Kindern lehrt, daß diese lachen, weinen und lächeln wie sehende

und hörende Kinder, obgleich sie in ewiger Nacht und Stille heranwuchsen und

daher keine Möglichkeiten hatten, von sozialen Vorbildern zu lernen.

Kulturenvergleichende Untersuchungen haben in den letzten drei Jahrzehnten

eine Fülle von Universalien im menschlichen Verhalten nachgewiesen. So

stimmen viele Gesichtsausdrücke bis in Einzelheiten des Bewegungsablaufes

über die Kulturen hinweg überein. Der »Augengruß«, ein schnelles Heben

der Augen für etwa 1/6 Sekunde und meist von einem Lächeln begleitet, ist

ein Beispiel dafür.

Es

gibt ferner Prinzipähnlichkeiten im Verhalten. Einander begrüßende

Personen kombinieren oft Verhaltensweisen imponierender Selbstdarstellung mit

befriedenden Appellen. Wie das allerdings geschieht, wechselt. Es kann sich um

feste Rituale handeln, so wenn ein Staatsgast durch das salutierende Militär

und ein Blumen überreichendes Mädchen begrüßt wird. Aber auch alltägliche

Grußformeln und ein fester Händedruck können das ausdrücken.

Wie

man imponiert und besänftigt, wechselt jeweils, aber die Antithese von

Selbstdarstellung und Besänftigung ist in bestimmten Grußsituationen über

die Kulturen hinweg zu beobachten. Es gibt vergleichbare elementare

Interaktionsstrategien der Aggressionsabblockung, des Bittens, Werbens und

anderes mehr, die ebenfalls bei oberflächlicher Betrachtung recht verschieden

aussehen können, die aber bei genauerer Betrachtung erkennen lassen, daß es

sich um nach gleichen universalen Regeln strukturierte Abläufe handelt. Das

weist auf ein universales Regelsystem hin, eine Grammatik sozialen Verhaltens,

die zu den menschlichen Universalien zählt. Darüber schreibe ich

ausführlich in meiner Biologie des menschlichen Verhaltens.

63

#

^^^^

www.detopia.de