Start

Weiter

4

Dominanz und Fürsorglichkeit — die

Eckpfeiler menschlicher Sozialität

Eibl-1998

4.1 Eine Sternstunde der Verhaltensevolution

64-90

In

allen Gebieten der Erde beobachten wir gegenwärtig ein Wiederaufleben von

Stammesdenken und ethnischen Konflikten. Wir sind mit weltweiten Äußerungen

des Ethnozentrismus und der Xenophobie (Fremdenfurcht) konfrontiert und stehen

dem Problem der zunehmenden Gewalttätigkeit gegen Ausländer ziemlich ratlos

gegenüber. Wie so oft in solchen Fällen macht man es sich dann zu bequem,

indem man das Phänomen in seiner Bedeutung herunterspielt, es als schlechte

Gewohnheit für eine Therapie empfiehlt oder schlichtweg seine Existenz

verleugnet.

»Nations

are an invention«, las ich kürzlich. Da ist was dran, denn Jäger- und

Sammlervölker bilden im allgemeinen keine Nationen. Menschen grenzen sich

allerdings auch auf einer vorstaatlichen Entwicklungsstufe von anderen als

Lokalgruppen, Dorfgemeinschaften, Tälergemeinschaften und dergleichen mehr

ab. Und ethnische Nationen entwickeln sich ziemlich häufig, und das Phänomen

der Ethnizität beschränkt sich nicht nur auf die avancierte

technisch-zivilisierte Welt. Es ist daher zu hinterfragen. Warum definieren

sich zum Beispiel Armenier als Armenier, Kurden als Kurden und Serben als

Serben? Und warum sind viele sogar bereit, ihr Leben im Kampf für die

Erhaltung ihrer Identität zu opfern?

Die

sind eben irregeführt, könnte man argumentieren

—

aber das lädt dann doch nur zu der Frage ein: Warum werden Menschen in der

ganzen Welt so leicht irregeführt?

Wir

gegen die anderen

—

dieser Gegensatz beinhaltet eines der größten Probleme der Menschen. Wie kam

diese Unterscheidung in die Welt? Sie ist interessanterweise das Ergebnis

einer höchst positiv zu bewertenden Entwicklung, die die Weichen der

Evolution in eine ganz neue Richtung stellte, so daß ich von einer Sternstunde

der Verhaltensevolution spreche. Es handelt sich um die Evolution der

fürsorglichen, mütterlichen Brutpflege bei den Vögeln und Säugetieren. Mit

ihr kam nämlich die Liebe, definiert als persönliche Bindung, in die Welt.

Diese starke, affektiv getönte Beziehung diente zunächst zur Absicherung der

Mutter-Kind-Bindung, was wiederum garantiert, daß Mütter nur ihre eigenen

Jungen umsorgen. Mit der Mutter-Kind-Bindung kam die persönliche Bindung und

damit das »Wir und die anderen« in die Welt - und auch, wie wir im folgenden

ausführen werden, das gerade aufgezeigte Problem.

Vor

der Entwicklung der individualisierten Brutfürsorge gab es unter den

Wirbeltieren keine persönlichen Beziehungen und daher auch keine Liebe. Das

Schlüsselerlebnis zu dieser Erkenntnis hatte ich, als ich im Januar 1954 bei

Punta Espinosa an der westlichen Galápagos-Insel Fernandina landete. Die

meerumbrandeten Felsen waren hier buchstäblich mit Hunderten dunkler

Meerechsen bedeckt. Sie lagen dicht gepackt nebeneinander, als wären sie

gesellig (Abb. 10). Aber bald kam ich darauf, daß ihre Art der Geselligkeit

von jener, die ich bis dahin von Vögeln und Säugetieren kannte, stark

abwich. Während diese im sozialen Verbund einander beistehen, als Pärchen

einander oft füttern und sich gegenseitig die Federn oder das Fell putzen,

kurz, Freundlichkeiten erweisen, fehlten den Meerechsen jegliche Bekundungen

von Verbundenheit. Wenn die Echsen aufeinander Bezug nahmen, dann taten sie

das mit Verhaltensweisen des Drohimponierens, auf die die angedrohten Partner

entweder mit Gegenimponieren, Ausweichreaktionen oder Verhaltensweisen der

Submission reagierten.

65

Abb.

10 Meerechsenansammlung an der Küste von Fernandina

(Narborough, Galápagos-Inseln). - Foto: I. Eibl-Eibesfeldt.

Es

war gerade der Beginn der Paarungszeit, und einzelne Meerechsen-Männchen

begannen auf den Uferfelsen kleinere Reviere für sich abzugrenzen, aus denen

sie andere Männchen vertrieben. Die Anwesenheit von Weibchen duldeten sie.

Drang ein Rivale in ein bereits besetztes Gebiet ein, dann bedrohte der

Revierinhaber den Eindringling, indem er ihm seine maximal vergrößerte

Breitseite zeigte und kopfnickend mit aufgerissenem Maul, als würde er

beißen wollen, vor diesem paradierte. Wich der Eindringling nicht zurück,

dann kam es zum Kampf. Nach weiterem Drohimponieren mit Kopfnicken und

Maulaufreißen stürzten die Rivalen aufeinander los. Aber anstatt sich

ineinander zu verbeißen, senkten sie kurz vor dem Zusammenstoß ihre Köpfe,

so daß sie, Schädeldach gegen Schädeldach, aufeinanderprallten. Es

entwickelte sich eine Art Schiebeduell, in dessen Verlauf jeder den anderen,

Schädel gegen Schädel, drückend vom Platz zu schieben trachtete.

66

Merkte

einer schließlich, daß er dem anderen nicht gewachsen war, dann setzte er

sich mit einem Ruck von ihm ab und legte sich in Demutsstellung ganz flach vor

seinem Gegner auf den Bauch. Der stellte dann in der Regel das Kämpfen ein

und wartete in Drohstellung darauf, daß der Besiegte das Feld räumte.

Im

weiteren Verlauf beobachtete ich auch das Paarungsverhalten. Die Männchen

warben mit Drohimponieren. Paarungsbereite Weibchen unterwarfen sich in

Demutsstellung. Das gesamte soziale Verhaltensrepertoire der Meerechsen

basierte auf den Verhaltensweisen der Dominanz und Unterwerfung. Und

das gilt, wie ich in den folgenden Jahren feststellen konnte, für alle heute

lebenden Reptilien und dürfte demnach einen für die Landwirbeltiere

ursprünglichen Zustand repräsentieren.

Damals

kam mir der Gedanke, der Ausgangspunkt der Fähigkeit, freundliche Beziehungen

herzustellen, könnte die individualisierte Brutfürsorge gewesen sein. Diese

Vermutung konnte ich seither durch vergleichende Beobachtungen bekräftigen.

Im Dienste der Brutpflege entwickelten sich bei den Elterntieren die

Motivation, Junge zu betreuen, das Repertoire betreuender Verhaltensweisen wie

das Füttern, Wärmen, Verteidigen und Säubern der Jungen und kindlicherseits

die Motivation, sich betreuen zu lassen, sowie ein Repertoire von Signalen,

über die Verhaltensweisen der Betreuung ausgelöst werden können. Ferner

entwickelten beide Seiten die Fähigkeit, persönliche Bindungen auszubilden.

Die

im Dienste der Mutter-Kind-Beziehung entwickelten Anpassungen konnten

sekundär in den Dienst der Erwachsenenbindung gestellt werden. Untersucht man

bei Vögeln und Säugetieren die Verhaltensweisen des Werbens, Beschwichtigens

und der Bindungsbekräftigung, dann stellt man schnell fest, daß es sich in

der Mehrzahl um aus dem Brutpflegerepertoire und dem kindlichen Repertoire

abgeleitete Symbolhandlungen handelt.

67

Abb.

11 Das symbolische

Anbieten von Nestmaterial, hier ein winziges Steinchen, im Paarungsvorspiel

des Maskentölpels der Galápagos-Inseln. - Foto: I.

Eibl-Eibesfeldt.

Viele

Vögel überreichen einander beim Werben und auch, wenn sie verpaart sind, zur

Begrüßung Nestmaterial. Das drückt

ursprünglich Nestbaustimmung aus und damit die Bereitschaft, sich mit einem

Partner zu verpaaren. Die funktionelle Handlung wurde dabei zu einer reinen

Symbolhandlung. Bei Maskentölpeln der Galápagos-Inseln ging das

Nestbauverhalten sekundär verloren, sieht man von einigen Steinchen ab, die

sie auf dem Nestplatz ablegen und die vielleicht das Abrollen der Eier vom

relativ glatten Fels verhindern. Bei der Balz überreichen sie einander

dennoch winzige Steinchen (Abb. 11). Als Symbolhandlung des Nestbauens spielt

das Steinchenüberreichen weiterhin eine wichtige, die Kontaktbereitschaft

fördernde Rolle. Beim flugunfähigen Kormoran der Galápagos-Inseln

überreichen die verpaarten Altvögel einander Nestmaterial zur

Brutablösung.

68

Wenn

einer vom Fischen zurückkommt, bringt er seinem brütenden oder die Jungen

beschattenden Partner einen Seestern, ein Ästchen oder ein Algenbüschel.

Versäumt er es, mit einer Gabe anzukommen, dann wird er mit Schnabelhieben

empfangen und vertrieben. Dies kann man leicht auslösen, indem man dem

Herankommenden seine Gabe wegnimmt3. Da das normalerweise nicht passiert, sind

sie an ein solches Ereignis nicht angepaßt, sie schreiten daher weiter zum

Partner. Erst wenn der droht und angreift, bemerkt der Ankommende, daß etwas

nicht stimmt, und sucht sich schnell ein Hölzchen, das er nun ordnungsgemäß

grüßend seinem Partner überreicht. Wenn Sperlinge umeinander werben, dann

verfallen sie abwechselnd in die Rolle des futterbettelnden Jungvogels: Einer

bettelt wie ein Junges mit den Flügeln zitternd um Futter, worauf ihn sein

Partner füttert. Dann wechseln sie meist die Rollen. Das zärtliche

Schnäbeln vieler verpaarter Vögel ist ein ritualisiertes Füttern. Manche

Vogelmännchen bauen in ihren Werbegesang kindliche Bettellaute ein.

Wie

diese Appelle in der ersten Phase der Paarbildung wirken, beschrieb Niko

Tinbergen sehr eindrucksvoll von den Lachmöwen. Bei dieser Art tragen beide

Geschlechter eine schwarze Gesichtsmaske als Drohsignal. Das erschwert das

Zueinanderfinden der Geschlechter. Hat ein Männchen durch Rufe ein Weibchen

in sein Revier gelockt, dann löst dessen Erscheinen über das schwarze

Gesicht häufig aggressive Abwehr aus. Ein Weibchen kann diese Aggressionen

allerdings abblocken, indem es sich in geduckter Haltung mit kindlichem

Futterbetteln dem Männchen nähert. Dann kann das Männchen gar nicht anders:

Es muß Futter hochwürgen und füttern.

Ein

weiteres beschwichtigendes Verhalten ist das Hinterkopfzudrehen, ein betontes

Wegwenden der schwarzen Gesichtsmaske, das beide in der ersten Phase der

Paarbildung demonstrativ immer wieder als Beschwichtigungsgebärde ausüben.

Auf diese Weise werden die Tiere miteinander bekannt, und sobald sie einander

persönlich kennen, bedarf es interessanterweise dieser beschwichtigenden

Verhaltensweisen nicht mehr. Persönliche Bekanntheit

blockiert oder mindert die Wirkung aggressionsauslösender Signale des

Partners.

69

Soziale

Gefieder- und Fellpflege stiftet und bekräftigt Verbundenheit bei vielen

Vögeln und Säugern. Mir gelang es, mich über soziale Fellpflege mit einem

scheuen Riesengalago anzufreunden. Das in meinem Zimmer frei lebende

Halbäffchen wich mir immer aus, wenn ich mich ihm näherte. Aber einmal saß

es günstig, und ich vermochte ihn mit meinem Zeigefinger zart an einer

Schulter zu kraulen. Das Äffchen zuckte kurz, gab sich aber dann mit

sichtlichem Wohlbehagen dieser Behandlung hin. Zu meiner

Überraschung hob es dann einen Arm und ließ mich auch seine Achselhöhle

kraulen. Von da ab war es zahm! Kam ich in seine Nähe, dann hob es oft

zum Kraulen auffordernd einen Arm.

Bei

in Gruppen lebenden Tieren werden Aggressionen oft durch infantile Appelle

abgeblockt. Rangniedere Wölfe, die von ranghohen angegriffen werden, werfen

sich häufig auf den Rücken wie Welpen, die sich ihrer Mutter zur Säuberung

darbieten. Sie harnen dabei häufig, was Trockenlecken auslöst. Wir können

diese Verhaltensweisen auch bei Haushunden beobachten. Was als aggressive

Auseinandersetzung begann, kann auf diese Weise in eine fürsorgliche

Beziehung umgestimmt werden.

Auch

bei uns Menschen ist der Ursprung der freundlichen Verhaltensmuster aus den

fürsorglichen Eltern-Kind-Verhaltensweisen klar erkennbar: in der Umarmung

und anderen Formen betreuender Berührung ebenso wie im Kuß, der sich vom

Kußfüttern ableitet, einer Verhaltensweise, mit der Mütter auch heute noch

in verschiedenen Kulturen in der Phase des Abstillens ihre Kleinen mit

vorgekauter Nahrung zusätzlich Mund-zu-Mund füttern (auch in unserer Kultur

war das früher üblich). Älteren Kindern wird die Nahrung übergeben. Dieses

in der mütterlichen Fürsorge verwurzelte Füttern steht an der Basis der

vielgestaltigen Rituale des Bewirtens, die Bindungen zwischen Erwachsenen

bekräftigen.

70

Viele

unserer Lebensbereiche sind durch Fürsorglichkeit gekennzeichnet,

aber, wie wir wissen, keineswegs alle. Das stammesgeschichtlich alte

Reptilhirn bildet noch einen faustgroßen Anteil unseres Hirns. Das

Dominanzstreben wurde bei uns Menschen zwar in manchen Bereichen durch

Fürsorglichkeit überlagert, doch keineswegs in allen. Selbst in der

Beziehung zwischen den Geschlechtern, die sicher in erster Linie durch

Fürsorglichkeit, gegenseitigen Beistand und Liebe charakterisiert ist,

spielen noch Dominanz und Unterwerfung eine Rolle. Das spiegelt sich sowohl im

Verhalten als auch in der Physiologie wider. So hat man festgestellt, daß

Tennisspieler, die ein Match gewinnen, einen deutlichen vorübergehenden

Anstieg des Bluttestosteronspiegels erleben. Verlieren sie, dann sinkt der

Spiegel des männlichen Hormons im Blut deutlich ab. Entsprechendes beobachtet

man bei Schachspielern, und wenn Medizinstudenten ihre Prüfung erfolgreich

bestehen, erleben sie ebenfalls einen Anstieg des männlichen Hormonspiegels

im Blut. Fallen sie durch, dann sinkt der Hormonspiegel vorübergehend ab

(Mazur und Lamb 1980).

Über

diesen hormonalen Reflex wird gewissermaßen Erfolg in einer Situation des

Wettstreits, also Dominanz, belohnt. Der Anstieg des Bluttestosteronspiegels

wirkt sich ja subjektiv in einem positiven Lebensgefühl aus. Auch im

Geschlechtlichen gibt es so etwas wie eine Dominanzlust. Sie wird

normalerweise durch Liebe und Fürsorglichkeit überlagert. In der

Sexualpathologie tritt sie bei Wegfall der affiliativen Komponente und oft

auch der persönlichen Bindung in Erscheinung, im Extremfall als Sadismus. Es

scheint ferner ein weibliches Gegenstück hierzu als Unterwerfungslust zu

geben, die sich allerdings nicht nur im weiblichen Geschlecht äußert. Aus

der Sexualpathologie weiß man, daß es Männer gibt, die sich gern quälen

und unterwerfen lassen. Kleptomanie gilt im wesentlichen als weibliche

Deviation. Robert Stoller (1979) befragte

Kleptomaninnen. Er fand heraus, daß viele von ihnen die Aufregung der Angst

suchten, weil diese sie sexuell erregte, häufig bis zum Orgasmus.

71

Nach

Sheila Kitzinger (1984) spielen in den sexuellen Phantasien der Frauen Akte

der Submission eine große Rolle, was allerdings nicht zur Annahme verleiten

sollte, daß Frauen mit solchen Phantasien das Phantasierte auch unbedingt

wünschen. Liebe und Zärtlichkeit gehören zum normalen Sexualverhalten des

Menschen. Ihr Wegfall bedeutet einen Rückfall in archaische Muster. Dominanz

und Unterwerfung sind demnach im menschlichen Sexualverhalten nachzuweisen,

bleiben aber normalerweise der fürsorglichen Liebe untergeordnet.

In

anderen Funktionszusammenhängen spielen Dominanzstreben,

Unterwerfungsbereitschaft, Kampf und Flucht allerdings eine große Rolle, vor

allem in der Konkurrenz um begrenzte Güter wie Land, wobei das

Dominanzstreben auch instrumental (S. 123) zur Bewältigung verschiedenster

Aufgaben eingesetzt wird. Wie viele andere Wirbeltiere leben auch wir Menschen

in Gruppen, die sich von anderen abgrenzen und die ein Gebiet als ihr

Territorium besetzen, oft symbolisch abgrenzen und bei Bedrohung verteidigen.

Menschen unterscheiden bei diesem Wettstreit sehr deutlich zwischen

Gruppenmitgliedern und Gruppenfremden, und dafür sind bereits im Kind

angelegte Verhaltensdispositionen verantwortlich.

2.

»Wir und die anderen«

Die

erste Manifestation des »Wir und die anderen« können wir schon sehr früh

in der Kindesentwicklung feststellen. Im Alter von sechs bis acht Monaten

beginnt ein gesundes Kind zwischen ihm bekannten und ihm fremden Personen zu

unterscheiden. Während die ihm vertrauten Personen Verhaltensweisen

freundlicher Zuwendung auslösen, zeigen die Kinder bei der Begegnung mit

Fremden eine Mischung von Verhaltensweisen der Zuwendung mit solchen deutlich

angstmotivierter Meidung.

72

Im

typischen Fall lächelt das Kind den Fremden an und birgt sich dann nach einer

Weile scheu an der Brust der Mutter, um danach wieder freundlichen

Blickkontakt mit der ihm unbekannten Person aufzunehmen. Es verhält sich

ambivalent, offenbar werden hier zwei Verhaltenssysteme gleichzeitig

aktiviert: eines der freundlichen Kontaktbereitschaft — man könnte von

einem affiliativen oder prosozialen Verhaltenssystem sprechen — und eines

der Meidung, das dem abweisend-feindlichen (agonistischen) System zuzuordnen

ist. Denn wenn sich der Fremde nähert, kann das starke Angstreaktionen

auslösen, auch wenn das Kind auf dem Schoß der Mutter sitzt. Und versucht er

(oder sie) gar, das Kind an sich zu nehmen, dann wehrt es sich.

Schlechte

Erfahrungen mit Fremden sind keineswegs die Voraussetzung für die Entwicklung

einer solchen kindlichen Fremdenscheu, und da wir sie überdies in allen

daraufhin untersuchten Kulturen antreffen, dürfte es sich um eine uns

angeborene universale Reaktionweise handeln. Sie kann kulturell gefördert

oder gemildert werden. Ich habe von den Tasaday (Philippinen), den Yanomami

(Südamerika), den Buschleuten (Südafrika) und von Menschen in vielen anderen

Kulturen sinngemäß des öfteren gehört, wie eine Mutter in meiner Gegenwart

ein unfolgsames Kind ermahnte, wenn es dies oder jenes nicht täte, würde der

Fremde hier (»der mit den stechenden Augen«, wie eine Tasaday einmal sagte)

es mitnehmen.

Nach

Mario Erdheim (1997) löst »bedrohliche Abwesenheit« der Mutter

»Fremdenfurcht« aus. »In seiner primitivsten Form ist das Fremde die

Nicht-Mutter. Und die bedrohliche Abwesenheit der Mutter läßt Angst

aufkommen. Angst wird auch später mehr oder weniger mit dem Fremden

assoziiert bleiben, und es bedarf immer einer Überwindung, um sich dem

Fremden zuzuwenden« (S. 103). An dieser Aussage ist richtig, daß die

kindliche Fremdenscheu funktionell die Mutter-Kind-Bindung absichern

hilft.

73

Ein

Kind zeigt bei Annäherung des Fremden jedoch auch dann Scheu, wenn es auf dem

Schoß der Mutter sitzt. Diese als »Trennungsfurcht« zu beschreiben, wie es

oft geschieht, ist insofern problematisch, als das dem Säugling unterstellt,

er würde die Situation so interpretieren. Aber darüber, was der Säugling

erlebt und denkt, können wir keine Aussage machen. Außerdem löst ein

Fremder nicht nur Meidereaktionen aus, sondern auch deutliche Anzeichen

sozialer Kontaktbereitschaft wie Lächeln und Blickkontakt. Alle solche

Reaktionen scheinen ganz unreflektiert spontan aufzutreten als Ausdruck einer

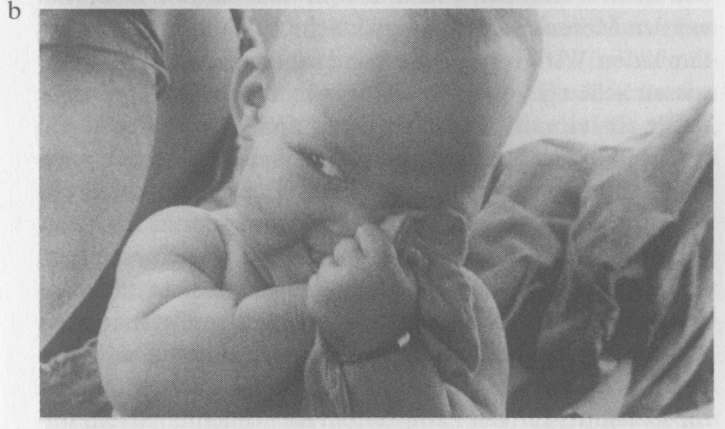

klaren Ambivalenz (Abb. 12a-b).

Offenbar

ist der Mensch Träger von Merkmalen, die sowohl Zuwendung wie Abkehr

auslösen. Das Verständnis der letzteren reift offenbar bereits während des

Säuglingsalters heran. Die Fremdenscheu sichert die Bindung des Kindes an die

Mutter ab, was ja überlebenswichtig ist. Ein Kleinkind, das sich leicht

Fremden anschlösse, brächte sich wohl in große Gefahr. Die kindliche

Xenophobie ist auch bei vielen nichtmenschlichen Primaten ausgeprägt. Beim

Menschen wird sie über persönliches Bekanntwerden abgebaut. Sie

neutralisiert bis zu einem gewissen Grad die Wirkung angstauslösender

Signale.

Bei

normalsichtigen Kindern ist es vor allem der Blickkontakt, der Angst auslöst.

Untersuchungen von W. Waters, L. Matas und W. A. Sroufe (1975) haben gezeigt,

daß die Herzschlagfrequenz bei Blickkontakt zunimmt. Die Kinder können aber

durch Wegschauen ihren Erregungsspiegel manipulieren. Blickkontakt

signalisiert Kontaktbereitschaft. Er wird als Zuwendung interpretiert, als

Mitteilung, daß die Kanäle für die Kommunikation offen sind. Allerdings

dürfen wir den Partner nie zu lange anschauen, denn sonst empfindet er dies

als Anstarren, und das wirkt als Ausdruck der Dominanz bedrohlich. Es sei in

diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß Augendarstellungen an Schiffen,

Gebäuden und anderen Artefakten angebracht werden, um diese vor bösen

Geistern und anderem Übel zu schützen.

74

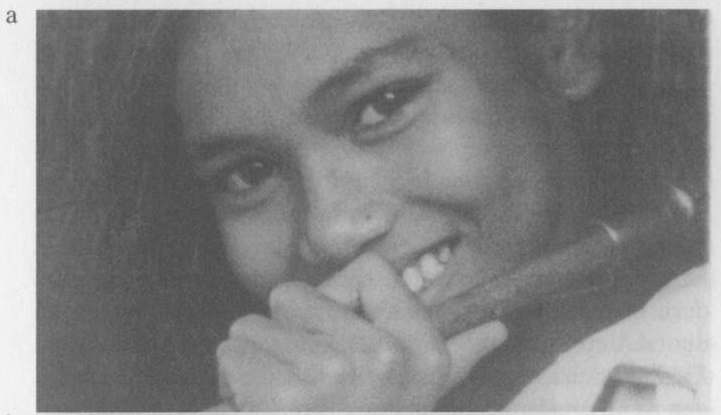

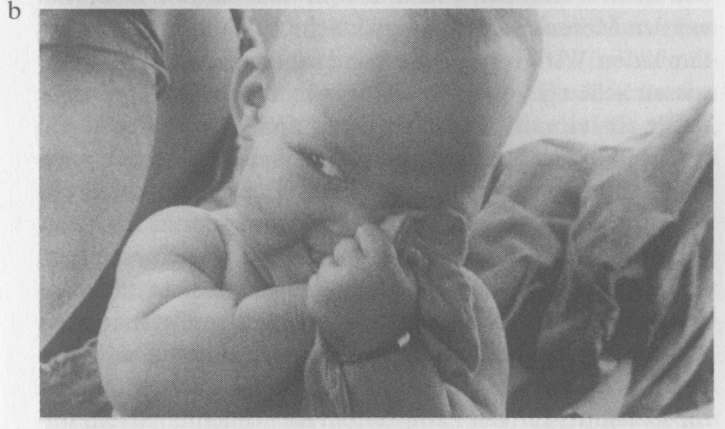

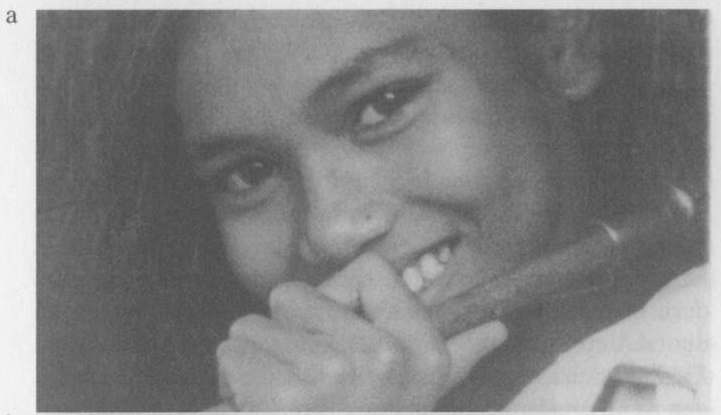

Abb.

12 a) Die

Ambivalenz von Zuwendung und Abkehr im Flirt einer jungen Inderin. Sie hält

einen Sonnenschirm in der Hand, hinter dem sie sich wie schutzsuchend

verbirgt. b) Die Überlagerung von Verhaltensweisen der

Zuwendung (Blickkontakt, Lächeln) mit Verhaltensweisen der Abkehr

(Körperorientierung) bei einem weiblichen Säugling der G/wi-Buschleute

(Zentrale Kalahari) bei Kontakt mit einem Fremden, der sich links seitlich

von ihm befindet. Typisch ist auch das Verbergen des Lächelns durch die

vorgehaltenen Hände. - Fotos: I. Eibl-Eibesfeldt (aus einem

16-mm-Film).

75

Wenn

zwei Menschen sich unterhalten, dann bricht der Sprechende immer wieder den

Blickkontakt ab. Nur der Zuhörende darf sein Gegenüber dauernd anschauen, er

muß ja an nichtverbalen Zeichen erkennen, wann ihm die Rede übergeben wird.

Auch taub und blind geborene Kinder zeigen Fremdenscheu, sie reagieren dabei

auf geruchliche Merkmale.

Die

Fremdenscheu ist gewissermaßen Ausdruck eines Urmißtrauens, das über

Bekanntwerden abgebaut wird. So lernt das Kind zunächst, zu den übrigen

Familienmitgliedern eine Vertrauensbeziehung herzustellen und dann zu den

weiteren Freunden und Bekannten der Familie. Die Engländer haben für diesen

Prozeß des Bekanntwerdens den sehr treffenden Ausdruck familiarisation. Über

ihn werden Menschen durch persönliche Bekanntheit zu quasi familialen

Wir-Gruppen verbunden, die sich mit einer gewissen Scheu gegen andere Gruppen

abgrenzen.

Die

altsteinzeitlichen Jäger- und Sammlervölker lebten in solchen kleinen

Lokalgruppen, die selten über 50 Personen zählten. Untersuchungen über das

Zusammenleben von Völkern, die noch heute oder bis vor kurzem in

Kleinverbänden lebten, zeigen, daß in derartigen Gemeinschaften Äußerungen

repressiver Dominanz unterdrückt und fürsorgliche Verhaltensmuster

gefördert werden. Personen von Ansehen, die es auch in solchen Gesellschaften

gibt, beziehen ihre hervorgehobene Stellung im wesentlichen dank ihrer

sozialintegrativen Fähigkeiten. Sie schlichten Streit, stehen Schwächeren

bei, teilen und tragen so und auf andere Weise zum sozialen Frieden bei. Sie

zeigen überdies meist noch besondere Begabungen als Sprecher für die Gruppe,

als Kriegsführer oder Heiler. Aber es ist vor allem das prosoziale Geschick,

das ihre Stellung bestimmt. An solche Personen wenden sich die übrigen

Gruppenmitglieder, wenn sie Rat oder Schutz suchen. Sie orientieren sich nach

ihnen, was das Wort Ansehen treffend beschreibt. Verlieren diese

Personen ihr soziales Geschick, dann verlieren sie auch ihr Ansehen.

76

Barbara

Hold (1976) hat in Kindergärten verschiedenen Erziehungsstils in Deutschland

und Japan sowie in Kindergruppen der Buschleute Selbstorganisationsprozesse

untersucht und festgestellt, daß auch hier die Kinder, die Spiele

organisieren können, Streit schlichten, Schwächere schützen und mit den

anderen teilen, Ansehen genießen. Ihnen zeigen die anderen Kinder Dinge, an

sie wenden sie sich, und zählt man aus, wer von den Kindern am häufigsten

von den anderen angeschaut wird, dann findet man auch schnell heraus, wer

»Ansehen« genießt.

Natürlich

gibt es auch in der individualisierten Kleingesellschaft einzelne, die sich

über Prahlerei und mit der Hilfe ihrer Ellenbogen über andere erheben

wollen. Wie wir ausführten, ist die Neigung zu repressivem Dominanzstreben

uns Menschen angeboren. Sie wird aber in den individualisierten

Kleingesellschaften nicht geduldet. Ein Buschmann der Zentralen Kalahari, der

mit seinem Jagderfolg prahlt, wird von den anderen zurechtgewiesen. Das meint

man wohl, wenn man diese Gesellschaften auch als egalitär bezeichnet. Der

Normierungsdruck ist sehr stark.

Repressive

Dominanz wird nur gegen Gruppenfremde geduldet, und in einigen traditionellen

Kulturen genießt der erfolgreiche und mutige Krieger Ansehen. Die Neigung,

repressive Dominanzbeziehungen zu Gruppenfremden herzustellen, schließt

Bündnisse zwischen Gruppen nicht aus. Im Gegenteil, es ist ein Merkmal des

Menschen, daß er dies kann. Aber Bündnisse zerbrechen leicht, wie die

Geschichte lehrt; Opportunismus geht über Bündnistreue, und daher geben sich

Menschen im Auftreten gegenüber Vertretern anderer Gruppen eher

förmlich-zurückhaltend. Vor allem meiden sie es, Zeichen von Schwäche zu

zeigen, da dies die anderen zu Dominanzverhalten verleiten könnte. Man gibt

sich daher im Umgang mit Fremden und weniger gut Bekannten gern selbstsicher

und stark, aber nicht provokant, es sei denn, man sucht Händel. Im

allgemeinen verbindet man die Verhaltensweisen oft aggressiver

Selbstdarstellung mit beschwichtigenden und bandstiftenden Appellen

(Eibl-Eibesfeldt 1970).

77

Die

Fähigkeit, auf der Grundlage persönlicher Bekanntheit größere Familien und

Sippenverbände zu bilden, führte zur Bildung individualisierter kleiner

Lokalgruppen, die sich von anderen, ähnlich organisierten abgrenzten.

Sippen-selektionistisch entwickelte Verhaltensweisen der Gruppenbindung

erweisen sich dabei so effektiv, daß schließlich auch Gruppenmitglieder, die

nicht unmittelbar als Blutsverwandte zu einer Familie gehörten, mit Hilfe

unterstützender kultureller Einrichtungen in der Lage waren, sich mit anderen

Mitgliedern zu solidarisieren, so daß die Gruppen in bestimmten Situationen,

etwa im Kriegsfall, als Einheiten auftreten und handeln konnten. Damit wurden

Gruppen, zusätzlich zu den Einzelpersonen und Sippen, übergeordnete

Einheiten der Selektion, denn schließlich entschieden Sieg und Niederlage oft

in dramatischer Weise über ihr Schicksal.

Bindungen

werden bei uns Menschen auf allen Ebenen durch Teilen, Geben und andere Formen

des reziproken Altruismus gefestigt. Das Schrifttum zur Evolution des

reziproken Altruismus in der ethologischen und anthropologischen Fachliteratur

ist umfangreich und kann hier nicht im einzelnen referiert werden.

Bemerkenswert sind soziale Netzwerke auf der Basis eines verzögerten

reziproken Gabentausches, der der sozialen Absicherung dient. Sie stellen

gewiß eine der wichtigsten kulturellen Erfindungen in der sozialen Evolution

unserer Spezies dar. Wir finden sie bereits in den kleinen auf Sippenbasis

begründeten Gemeinschaften. Eines der am besten analysierten Beispiele ist

das reziproke Austauschsystem Xharo der Kalahari-! Kung (Wiessner 1977, 1982).

Dort pflegt jeder erwachsene Mann und jede erwachsene Frau Beziehungen mit

durchschnittlich sechzehn Tauschpartnern, die sich über ein weites Areal, 20

bis 200 Kilometer vom Tauschpartner, verstreuen. Die Tauschpartner erhalten

Geschenke und erwidern diese mit einer gewissen Verzögerung.

78

Das

festigt einen ungeschriebenen Kontrakt, der es den Tauschpartnern erlaubt,

einander zu besuchen und in Zeiten der Not auch im Gebiet des Tauschpartners

zu jagen und zu sammeln. Gegenseitige Hilfe ist damit gesichert. Wiessner

konnte die Wirksamkeit dieser Art Sozialversicherung während der Hungersnot

im Jahre 1974 studieren. Als Geschenke werden Perlarmbänder, Pfeilspitzen und

in neuerer Zeit auch Objekte wie Decken ausgetauscht. Die Kosten, die jemand

aufwendet, um sie zu erwerben oder herzustellen, sind bemerkenswert; im

Durchschnitt beträgt der zeitliche Aufwand 15 Tage pro Jahr, um die

Tauschobjekte herzustellen oder zu erwerben. Die Tauschnetzwerke dienen sowohl

der sozialen Absicherung als auch dem Handel. Entwickeln sich größere

Gesellschaften, dann werden die Netzwerke weiter ausgebaut, um weiter

ausgedehnte Populationen zu Solidargemeinschaften zu vereinen.

Die

Fähigkeit, solche Netzwerke aufzubauen, gründet sich auf einige universale

Prädispositionen wie die fürsorgliche Motivation und die ihr zugehörigen

affiliativen Verhaltensweisen, ferner die Fähigkeit, zu symbolisieren. Für

die bindende Funktion des Gebens ist die universale Objektbesitznorm und die

Veranlagung zur verzögerten Reziprozität Voraussetzung. Dazu kommt noch die

Fähigkeit, auch nicht Verwandte oder nur entfernt Verwandte in das familiale

Verhalten einzubeziehen. Das geschieht insbesondere durch den Aufbau fiktiver

Verwandtschaftsbeziehungen über Heirat.

Eine

bemerkenswerte Eigenschaft der menschlichen Sozialorganisationen betrifft die

männliche Gruppensolidarität, eine Erscheinung, die Lionel Tiger (1969)

ausführlich erörterte. Eine Vorbedingung für ihre Evolution könnte die Virilokalität

gewesen sein. In der Mehrzahl der sippenbegründeten Gesellschaften

bleiben die Männer gewöhnlich in ihrer Lokalgruppe und innerhalb ihres

Territoriums, während Frauen oft abwandern.

79

Ein

ähnliches Muster finden wir übrigens bei unseren nächsten Tierverwandten,

den Schimpansen, bei denen die Männchen ebenfalls in dem Territorium bleiben,

in dem sie geboren wurden. Nur Weibchen können während ihrer ersten Brunst

zu anderen Gruppen abwandern und damit ihre Gemeinschaft wechseln. Die

Männchen einer Lokalgruppe der Schimpansen sind daher in der Regel nahe

Blutsverwandte, und die männliche Solidarität fördert die Gesamteignung.

Bei unseren frühen Vorfahren könnten ähnliche Verhältnisse vorgelegen

haben. Selbst heute noch neigen Männer dazu, bei der Gruppe ihrer Geburt zu

bleiben, während Frauen öfter mit der Heirat auch den Ortswechsel

vollziehen. Aber die Solidarität der Frauen zu ihrer Geburtsgruppe bleibt

erhalten, und das erlaubt es, über die Verwandten der Frau wechselseitige

Beziehungen zu Mitgliedern anderer Gruppen herzustellen. Solche Allianzen, die

vielfach dazu dienen, eine Vielfalt von Risiken aus der Natur und dem sozialen

Umfeld zu reduzieren, sind eine wichtige Voraussetzung für die Herstellung

von Zwischengruppenallianzen (Wiessner 1977, 1982; Winterhaider 1986; Smith

1988).

Mit

der Unterscheidung des »Wir und die anderen« kam eine neue Qualität

sozialen Verhaltens in die Welt und ein neues Potential für die weitere

Evolution. Mitglieder der gleichen Art wurden je nach Nähe oder Distanz als

Freund oder Gegner unterschieden. Agonistische Verhaltensweisen sind sehr alt,

wir erwähnten die Rivalenkämpfe der Meerechsen. Reptilien kennen jedoch nur

»andere«, und zwar sowohl als potentielle Fortpflanzungspartner wie auch als

Rivalen. Die Fähigkeit, eine Wir-Gruppe von den »anderen« zu unterscheiden,

finden wir erst bei den Vögeln und Säugern4. Diese neue Fähigkeit drückte

sich in einer Vielfalt von Erscheinungsformen aus: in der Paarbindung, der

Familie, den individualisierten Gruppen des Menschen, ja selbst in den

anonymen Großgesellschaften, den Nationen. Die fürsorglichen, affiliativen

Verhaltensweisen der Bindung und die Exklusivität, die mit ihr einherging,

brachten ein neues evolutionäres Potential in die Welt.

80

Beim

Menschen knüpfen Bande der Freundschaft und Zugehörigkeit die Mitglieder der

individualisierten Gruppe in einer Art Urvertrauen aneinander. Im Kontrast

dazu begegnet man Fremden mit einem gewissen Mißtrauen. Xenophobie ist

bekanntlich ein universales Phänomen (Reynolds et al. 1986; Eibl-Eibesfeldt

1989). Ich möchte jedoch betonen, daß man die Fremdenfurcht nicht

verwechseln darf mit Fremdenhaß, der ein Ergebnis spezieller Indoktrination

ist. Wir müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, daß das Urmißtrauen Fremden

gegenüber unsere Wahrnehmung mit einem Vorurteil belastet, so daß eine

negative Erfahrung mit einem Fremden uns im allgemeinen mehr beeindruckt als

eine Vielzahl positiver Erfahrungen. Im Wettstreit mit Fremden neigen wir

dazu, repressive Dominanzbeziehungen herzustellen. Die primäre Gefühlsethik

gegenüber Fremden ist sicher sehr von der Gefühlsethik gegenüber eigenen

Gruppenmitgliedern unterschieden.

Das

menschliche Sozialverhalten ist in dieser Weise durch eine fundamentale

Ambivalenz dem Mitmenschen gegenüber gekennzeichnet. Verhaltenstendenzen der

Meidung und der Kontaktbereitschaft werden gleichzeitig aktiviert, wobei sich

die Stärke dieser Tendenzen auf einer gleitenden Skala von Fremd nach

Bekannt, vom Agonistischen zum Affiliativen verschiebt. Die agonistischen

Verhaltenstendenzen repressiven Dominanzstrebens sind, wie schon ausgeführt,

altes Landwirbeltiererbe. Am menschlichen Hirn hat das Reptilhirn immerhin

noch beträchtlichen Anteil (Bailey 1987). Ich möchte an dieser Stelle ein

weiteres Mal daran erinnern, daß die alten Dominanz- und

Unterwerfungsmechanismen auch beim Menschen noch wirksam sind, was sich unter

anderem darin bemerkbar macht, daß bei Erreichen einer Dominanzposition beim

Mann über Ausschüttung des männlichen Sexualhormons ins Blut eine Art

physiologischer Belohnung erfolgt, die, wie wir bereits ausführten,

Vitalität und Selbstgefühl bekräftigt. Sie können aber, wie wir schon

zeigten, durch die dem Mutter-Kind-Bereich entstammenden

fürsorglich-bindenden Verhaltensweisen und Motivationen gebändigt werden.

81

Für

den individualisierten Kleinverband, in dem jeder jeden kennt, gilt, daß sich

keiner über andere erheben darf (Wiessner 1995). Das heißt nicht, daß es in

diesen Gruppen keine Rangordnungen gibt, aber sie gründen sich nicht auf

repressive Dominanz, sondern auf prosoziale Eigenschaften und werden am besten

als »Ansehen« charakterisiert. Personen, die sich durch prosoziales Geschick

auszeichnen, sind es, nach denen man sich richtet, denen man Aufmerksamkeit

schenkt. Verlieren sie die soziale Kompetenz, dann verlieren sie auch ihr

Ansehen, und man orientiert sich nicht mehr an ihnen. Da Frauen besonderes

Geschick im sozialen Umgang mit anderen haben und viel zur freundlichen Pflege

sozialer Beziehungsnetze beitragen, genießen auch sie in dieser Hinsicht

besonderes Ansehen, hier wieder besonders ältere, erfahrene Frauen. Daß nach

außen hin Männer für den Beobachter mehr in Erscheinung treten, rührt

daher, daß Männer im Zusammenhang mit ihrer territorialen, abgrenzenden

Funktion die Gruppe nach außen vertreten. Als männlicher Besucher begegnet

man zuallererst ihnen.

Von

der repressiven, nach außen gerichteten Dominanz ist eine prosoziale Dominanz

zu unterscheiden. Bereits im Tierreich führen die Eltern, die Jungen folgen

ihnen. Für uns Menschen gilt das natürlich in besonderem Maß, denn das

Menschenkind ist besonders lange von der Fürsorge der Eltern abhängig. Die

Eltern, hier insbesondere die Mütter, sind Fluchtziel. Sie nähren und

unterweisen, und da viel Wissen an die nächste Generation weitergegeben

werden muß und jedes Kind sehr viel zu lernen hat, ist beim Kind eine

deutliche physiologische und körperliche Entwicklungsverzögerung

festzustellen. Der Mensch erreicht seine Geschlechtsreife im Vergleich zu

anderen Primaten ziemlich spät und verharrt bis dahin auf einem kindlichen

Entwicklungszustand, der es den Eltern physisch wie psychisch ermöglicht,

Kinder zu betreuen, zu führen, zu unterweisen und sie auch bei Fehlverhalten

in die Schranken zu weisen.

82

Erst

in der Pubertät kommt es zu einem dramatischen Entwicklungsschub mit einer

gewissen Emanzipation des Kindes, die in einer Loslösung von der

mütterlichen oder elterlichen Dominanz besteht.

Hier

treten allerdings in modernen Gesellschaften oft auch Störungen auf, wenn das

Bedürfnis, zu betreuen, das besonders bei Müttern stark ausgeprägt ist,

nicht durch das Betreuen noch vorhandener jüngerer Kinder oder der ersten

Enkel abgefangen wird. Das ist in der kinderarmen anonymen Großgesellschaft

unserer Tage, die außerdem durch ihre Mobilität Sippenverbände

auseinanderreißt, ziemlich oft zu beobachten. Auch in der ehelichen

Gemeinschaft kann sich die partnerschaftliche Fürsorglichkeit bisweilen zur

fürsorglichen Dominanz auswachsen. Freundlichkeiten und Aufmerksamkeiten

werden dann eventuell zur Bedrängnis (oder auch nur als solche empfunden).

3.

Territorialität, Krieg

Menschen

grenzen sich in der Regel in Gruppen unterschiedlicher Größe von anderen

Menschengruppen ab, und sie nehmen bereits auf der Stufe altsteinzeitlicher

Wildbeuter Jagd- und Sammelgebiete, Wasserstellen und ähnliche begrenzte

Ressourcen in Besitz, die sie notfalls auch gegen andere verteidigen. Im

allgemeinen entwickeln sich jedoch Konventionen, die zur Achtung von

Landrechten führen. Die Art und Weise, wie territoriale Rechte gesichert

werden, erfährt der speziellen ökologischen Situation entsprechende

kulturelle Abwandlungen. In den Trockengebieten Australiens, wo die einzelnen

Lokalgruppen über ein großes Gebiet verfügen müssen, kann eine Gruppe ihr

Gebiet nicht dauernd patrouillieren. Hier dienen heilige Stätten als

Platzhalter. Sie stammen dem Glauben der Zentralaustralier zufolge von

Totem-Ahnen ab, deren Geister auch heute noch über das betreffende Gebiet

wachen.

83

Diese

symbolischen Zentren der Territorien sind absolut tabu. Da alle fest an die

Totem-Ahnen glauben, werden territoriale Übergriffe tunlichst vermieden.

Außerdem sorgt jede Gruppe durch besondere Rituale für das Gedeihen der

Totemtiere einer Gruppe, die als Nahrung für alle wichtig sind. Würde man

eine Gruppe vertreiben, dann gäbe es dieses Jagdwild nicht mehr. Auch das

schützt die Territorien.

Bei

den afrikanischen Buschleuten (G/wi, !Ko, Nharo) gibt es unterschiedliche

Manifestationen der Territorialität, die E. A. Cashdan (1983) zu deren

spezieller Ökologie in Beziehung setzt. Auf welche Weise territoriale Rechte

gesichert werden, das wechselt — aber an der Tatsache, daß Menschen nicht

erst mit der Feldbestellung und Tierzucht Gebiete für sich beansprucht haben,

kann man nach den mittlerweile reichlich vorliegenden Erhebungen nicht mehr

zweifeln. Ich betone dies, weil in den sechziger Jahren die Hypothese

vertreten wurde, daß die Jäger- und Sammlerkulturen nichtterritorial und

friedlich gelebt hätten und jene, die noch existieren, das auch noch heute

täten (Lee und DeVore 1968). Diese Offenheit, wurde ferner behauptet, sei

auch für die uns nächsten Tierverwandten, die Schimpansen, typisch und sei

ein zusätzliches Indiz für die ursprüngliche Friedfertigkeit des Menschen

(Reynolds 1966). Mittlerweile hat man die Buschleute der Kalahari näher

kennengelernt, und selbst aus den neueren Beschreibungen von Richard B. Lee

(1979) kann man entnehmen, daß Buschleute über Landrechte und Rechte an

Ressourcen verfügen und auch darauf achten, daß diese von anderen

respektiert werden. Man weiß auch, daß sie ihre Reviere bis in die Gegenwart

verteidigt haben. Auf ihren alten Felsmalereien kann man sehen, wie sich

Buschmanngruppen schon früh mit Pfeil und Bogen bekämpften (Abb. 13). Auch

die Geschichte von den friedlichen Schimpansen hielt einer kritischen

Überprüfung nicht stand (Eibl-Eibesfeldt 1975, 1997).

84

Ich

weise darauf hin, weil immer wieder auch in der angesehenen Tagespresse

Artikel erscheinen, die die Territorialität als etwas rein Kulturelles

betrachten. Selbst Nomaden wandern nicht

uneingeschränkt, sondern entlang bestimmter Routen, etwa im Jahreszyklus

bestimmte Weiden besuchend oder bestimmte Fangplätze für Fische, deren

Zugänglichkeit wieder auf verschiedene Art geregelt sein kann.

Kollektive

Verteidigung der Reviere und Gruppenaggressionen finden wir bereits bei

einigen in Gruppen lebenden Affen. Sehr ausgeprägt ist sie bei Schimpansen,

bei denen Männchen in Gruppen die Reviergrenzen patrouillieren und dabei auch

Überfälle auf Mitglieder benachbarter Gruppen machen. Es gibt also

Vorläufer für die für uns Menschen charakteristische kollektive

Gruppenaggression.

Die

Konkurrenz zwischen Gruppen um begrenzte Ressourcen wie kultivierbares Land

oder Jagdgebiete wurde bei uns oft in kämpferischer Weise ausgetragen. Solche

Kämpfe endeten dann mit der Vertreibung, Unterjochung oder der physischen

Vernichtung des Gegners.

Der

Krieg, definiert als strategisch geplante, von besonders ausgewählten

Männern angeführte und unter dem Einsatz destruktiver Waffen durchgeführte

Gruppenaggression, ist jedoch ein Ergebnis der kulturellen Evolution, die zwar

angeborene Verhaltensdispositionen in ihre Dienste nimmt, sie aber kulturell

auf besondere Weise gewichtet und ausgestaltet. So wird zum Beispiel der

Einsatz der Krieger für die Gemeinschaft besonders hoch bewertet. Auch werden

Feinde durch Indoktrination zu minderwertigen oder bösen Menschen erklärt,

ja selbst zu Nichtmenschen, die es auszurotten gilt. Die Wirksamkeit

mitleidheischender Gebärden der Unterwerfung wird so verringert bis

ausgeschaltet. Dazu tragen noch wenig untersuchte physiologische Prozesse bei,

die bei den Kriegführenden geänderte Bewußtseinszustände verursachen.

85

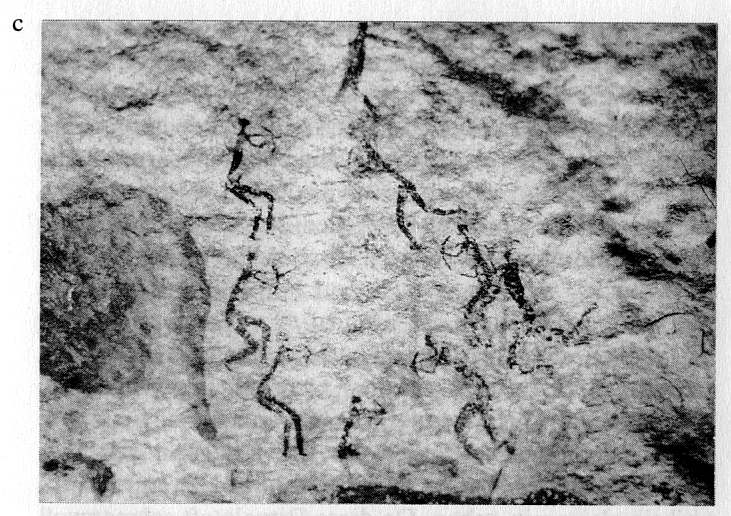

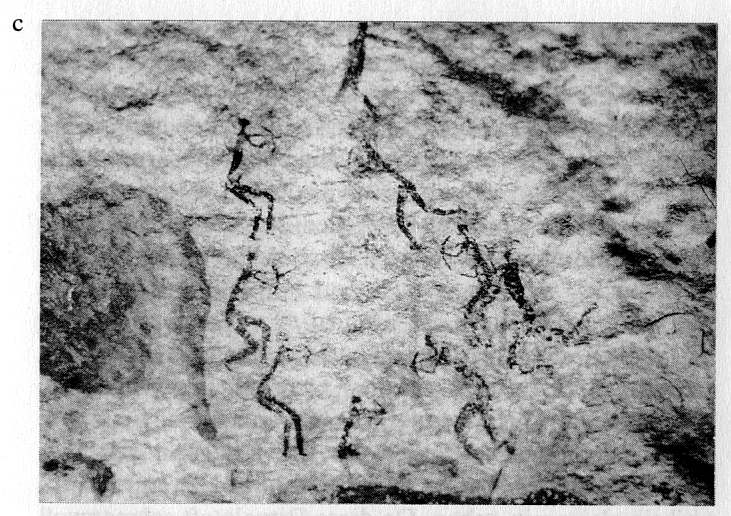

Abb.

13 Der Krieg kam

nicht erst mit dem Ackerbau in die Welt. Auch Jäger- und Sammlervölker

praktizierten ihn, wie die Felsmalereien der Buschleute in den Drakensbergen

belegen, die aus der Periode vor dem Kontakt mit dem Europäer stammen. Die

hier gezeigten Felsmalereien befinden sich auf der Farm Godgegeven bei

Warden in Südafrika. Die Aufnahmen a) und c) zeigen jeweils zwei einander

bekämpfende Buschmanngruppen, die Aufnahme b) wohl eine innerethnische

Auseinandersetzung. Die Buschleute kämpfen gegen einen dunkleren,

gedrungeneren Menschentypus. Einer trägt in der Hand eine Waffe

(Faustkeil?). - Fotos: I. Eibl-Eibesfeldt.

Die

Auseinandersetzungen zwischen zwei verfeindeten Gruppen der Enga auf Neuguinea

beginnen zum Beispiel wie ein Sportereignis5. Die Kontrahenten stehen einander

auf einer Lichtung gegenüber und verhöhnen einander, von ihren Schilden

gedeckt. Dann fliegen die ersten Pfeile, und eine große Erregung erfaßt die

beiden Gruppen. Sie rücken gegeneinander vor, und einzelne Personen scheinen

wie weggetreten.

Sie

scheinen in diesem veränderten Bewußtseinszustand weniger gehemmt, wie in

einer Art Rausch, der wahrscheinlich auf die Wirkung des in diesem Zustand

verstärkt ausgeschütteten Hirnopioids Endorphin zurückzuführen ist. Wird

einer von einem Pfeil getroffen, dann merkt er das wohl, und er zieht sich

zurück, aber er scheint keine starken Schmerzen zu empfinden — die kommen

erst später, wenn seine Verletzung von den anderen behandelt wird. Daher

assoziiert er den Schmerz nicht unmittelbar mit dem Kampfgeschehen,

was eine Abdressur kriegerischen Eifers verhindert.

86-87

Interessant

ist, daß die Krieger in der Phase des Endorphinrausches auch Massaker

begehen; später befragt, leugnen sie, daß sie sich so verhalten hätten (wie

Polly Wiessner mir mitteilte, die lange bei den Enga weilte). Ob

es sich hier um echte Amnesien oder um Verdrängungen handelt, kann man nicht

feststellen. Wahrscheinlich wirkt beides zusammen, wobei der Wunsch

nach Verdrängung interessant ist, weist er doch darauf hin, daß durchaus

Tötungshemmungen vorhanden sind.

Bereits

Freud macht darauf aufmerksam, daß im Verhalten gegenüber Feinden offenbar

nicht nur feindselige Gefühle wirksam seien, sondern auch freundliche. Er

schloß dies aus der Tatsache, daß erfolgreiche Krieger in verschiedensten

Kulturen Säuberungsrituale absolvieren müssen, weil sie als unrein gelten.

Da diese Rituale oft schmerzvoll sind und mit Entbehrungen verbunden, sind sie

Sühneritualen gleichzusetzen. Wir kennen sie in der Tat von vielen Kulturen.

Helena Valero beschrieb sie zum Beispiel von den Yanomami des Oberen Orinoko

(Biocca 1970), unter denen sie viele Jahre als weiße Gefangene lebte. Sie

erzählt auch, wie die Gruppe, bei der sie lebte, einmal eine andere überfiel

und dabei ein Massaker unter Frauen und Kindern anrichtete. Sie diskutierten

danach, ob es richtig gewesen sei, das zu tun, und zwar mit dem Ausdruck

deutlich schlechten Gewissens. Sie beruhigten sich damit, daß sie ja nicht

alle umgebracht hätten und die Frauen wieder Kinder kriegen würden.

Überdies sei es notwendig gewesen, da ja sonst die Buben zu waffentüchtigen

Kriegern herangewachsen wären, die Rache nehmen könnten.

Der

Krieg ist eine Hochrisiko-Strategie, und wir beobachten daher, daß sich im

Laufe der menschlichen Geschichte Konventionen entwickeln, die ähnlich wie

bei den Kommentkämpfen der Tiere das Risiko beim Kräftemessen mindern.

Allerdings hinken bei der rasanten Entwicklung der technischen Mittel die

Konventionen immer hinter der Waffentechnik her, wie wir das bis in die

Gegenwart beobachten können.

88

Der

Krieg steckt sicher nicht in unseren Genen, aber als kulturelle Anpassung

nützt er angeborene agonistische Dispositionen und unterdrückt die

prosozialen Dispositionen dem Feind gegenüber. Er hat insofern mit den Genen

zu tun, weil es die Gene der Siegreichen sind, die bevorzugt weitergegeben

werden. Als eine kulturell entwickelte Methode des Wettstreits gestattet er

Gruppenselektion, das haben kürzlich Untersuchungen über die Kriege in

Neuguinea durch J. Soltis, R. Boyd und P. J. Richerson (1995) bestätigt. Die

Gruppenausrottung, von der sie berichten, ist beachtlich, obgleich die Autoren

betonen, daß viele der Besiegten und ihres Landes verlustig Gegangenen als

Flüchtlinge absorbiert wurden. Wir können auch in solchen Fällen davon

ausgehen, daß der Verlust der Ressourcen die Überlebenstüchtigkeit der

Verlierer nicht gerade förderte.

Bis

vor kurzem wurde das Konzept der Gruppenselektion von den meisten Fachleuten

abgelehnt, aber sie wurde als Möglichkeit auch nicht ausgeschlossen. E. O.

Wilson (1975) wies darauf hin, daß durch Indoktrination geschaffene

Konformität Gruppen so eng zusammenschließen könne, daß sie zu Einheiten

der Selektion würden. Würde andererseits die Konformität geschwächt, dann

stürben Gruppen unter Umständen auch aus. »Gemeinschaften, die eine höhere

Frequenz von konformen Genen haben, würden solche, die verschwinden, ersetzen

und damit die durchschnittliche Frequenz in den Metapopulationen der

Gesellschaften ... Die Gene könnten von der Art sein, die die

In-doktrinierbarkeit des Menschen fördern, selbst auf Kosten der Individuen«

(Wilson 1975, S. 562).

Ich

stellte unabhängig davon die These auf, daß mit der

individualselektionistischen Entwicklung der individualisierten Bindung und

einiger anderer Anpassungen im Dienste der Brutfürsorge Verhaltensweisen

gewissermaßen als Voranpassungen zur Verfügung standen, die es erlauben,

auch nicht Blutsverwandte in Gruppen so zu binden, daß Gruppenselektion

wahrscheinlich wird — vorausgesetzt, daß die in geschlossenen Großgruppen

Vereinten genetisch näher miteinander verwandt sind als mit anderen.

Kulturenvergleichende

Untersuchungen belegen die Existenz von kulturellen Strategien, die es Gruppen

erlauben, als Einheit aufzutreten, selbst wenn dies gegen die Interessen

vieler Individuen geht. Die Kriegsethik, die Indoktrinierbarkeit des Menschen

mit Werten der Gruppe und die Ethik des Teilens scheinen schwer allein auf der

Basis der Individualselektion erklärbar zu sein (Eibl-Eibesfeldt 1982). Wir

werden auf das Phänomen der Indoktrination im folgenden noch genauer

eingehen.

Bis

zum heutigen Tag beobachten wir, daß Menschen im großen wie im kleinen auf

Gruppenbasis kriegerisch und wirtschaftlich scharf miteinander konkurrieren.

Der Krieg steckt, wie gesagt, nicht in unseren Genen, er fördert aber die

Verbreitung der Gene der Sieger, wir sind alle Nachfahren erfolgreicher

Krieger. Mit dieser Wirklichkeit müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir

eine friedlichere Weltgemeinschaft wollen.

Der

Krieg ist eben nicht, wie manche behaupten, nur eine pathologische Entgleisung

einer im Grunde friedlichen Menschennatur. Er ist ein kulturell

entwickelter Mechanismus im Dominanzwettstreit um Territorien und andere

Ressourcen. Wenn wir den Krieg aus der Welt schaffen wollen, müssen wir

darüber nachdenken, welche Konventionen wir dazu entwickeln müssen und wie

wir die Konkurrenz entschärfen können. Eine Voraussetzung für friedliche

Koexistenz wäre, daß alle Staaten sich verpflichten, ihre Bevölkerung nicht

über die Tragekapazität ihres Landes hinaus wachsen zu lassen.

89-90

#

www.detopia.de

^^^^