2 Das goldene Gleichgewicht Haber-1973

19-28

«Sie haben mir doch gesagt, ich soll keinen Globus malen. Wenn ich also die Erde, so wie sie vom Weltall aus erscheint, zeichnen soll, welche Farben, welche Tönungen und welche Abschattierungen soll ich denn wohl wählen?»

Diese Fragen, die mir der junge Grafiker William Palmstrom Ende 1954 in seinem Atelier in Washington stellte, waren gar nicht so leicht zu beantworten. Der Herausgeber der renommierten amerikanischen Zeitschrift <National Geographic Magazine> hatte mir den Auftrag erteilt, einen Artikel über Weltraumfahrt zu schreiben. Es war der erste Artikel über dieses Thema in diesem Magazin, dem im Laufe der nächsten Jahrzehnte noch viele folgen sollten — alle mit den hinreißenden Illustrationen, wie sie für das <National Geographic> schon seit langem Tradition sind. Aus diesem Grunde mußte auch die Grafik von Will Palmstrom über den Anblick der Erde vom Weltraum aus nicht nur künstlerisch erstklassig sein, sondern auch wissenschaftlich Hand und Fuß haben. Die Grafiker dort waren es schon seit langem gewohnt, eng mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten.

Zu jener Zeit jedoch war der erste Sputnik noch fast drei Jahre in der Zukunft. Der Höhenweltrekord mit unbemannten Raketen lag bei etwa 400 Kilometer über der Erdoberfläche, und das Beste, was an Bildern von oben her gesehen verfügbar war, bestand aus verwackelten Schwarzweißfilmen, die mit erbeuteten V-2-Raketen von dem Raketenschießplatz «White Sands» in dem amerikanischen Staat New Mexico aus aufgenommen worden waren. Einige Ideen, wie unser Heimatplanet vom Weltall aus betrachtet erscheinen würde, hatte ich freilich schon. Bestimmt — und das hatte ich Will Palmstrom auch gesagt — würde die Erde nicht wie ein Globus aussehen.

Die Erde als Ganze ist fast immer zu einem erheblichen Teil von Wolken bedeckt. Schon damals wußten wir, daß es über 40 Prozent sein müßten, so daß die Umrisse eines ganzen Kontinents, so wie wir ihn vom Globus her kennen, nur sehr selten zu sehen sein würden. Über die Farbe allerdings hatten sich die Astrophysiker merkwürdigerweise noch keine weiteren Gedanken gemacht.

Die anderen hellen Planeten, wie Jupiter, Venus, Saturn und Merkur, sind weißlich mit einem kleinen Stich ins Gelb; Mars ist deutlich rot, und die äußersten Planeten Uranus und Neptun sind etwas grünlich. Der Anblick unserer eigenen Erde jedoch, von anderen Planeten aus gesehen, war damals kein besonders interessantes Problem.

Wir sind darauf gekommen, als wir uns kurz nach dem Krieg mit den medizinischen Problemen der Weltraumfahrt zu beschäftigen begannen. Wir wußten, daß der Mensch im Weltall bald der intensiven Sonnenstrahlung in ihrem rohen Urzustand ausgesetzt sein würde. Solange der Mensch in einem bemannten Satelliten fliegend die Erde noch in geringer Entfernung umkreisen würde, müßte sein Auge auch vor dem Glanz seines Heimatplaneten geschützt werden. Die mit Gold bestäubten Fenster der Raumhelme unserer Astronauten heute sind die Folge jener Überlegungen, die wir damals schon angestellt hatten.

* detopia-2013: wikipedia Endstation_Mond 1950 - "... Dabei gilt er bei vielen als der erste moderne Science-Fiction-Film." - Beeindruckend - weltraumtechnisch gesehen. - Keine "Spinnerei". Auf dem Mond braucht man Druckanzüge; auch beim Ausstieg in den Weltraum. Ebenfalls 1950: wikipedia / Rakete_Mond_startet aber hier viel Action, Spinnerei, Fantasy.

So ist es oft in der Wissenschaft: Ein Problem führt zum anderen, und aus der Notwendigkeit, die Augen der zukünftigen Astronauten zu schützen, entstand die Frage nach der Strahlung der Erde im Weltraum. Die Erde ist ja kein selbstleuchtender Körper, sondern alles Licht und alle Strahlung, die sie in den Weltenraum abgibt, bestehen aus reflektiertem Sonnenlicht und reflektierter Sonnenwärme. Drei Medien nun sind es, die Sonnenlicht in das Weltall zurückwerfen und die Erde in einem recht hellen Glanz leuchten lassen: der feste Erdboden, das Meer und die Atmosphäre mit ihren Wolken. Von jedem dieser Medien stammt ein bestimmter Farbanteil.

Der feste Erdboden reflektiert rötliche, bräunliche, grünliche und sogar graue Töne. Das Meer, das mehr als 70 Prozent der Oberfläche der Erde überdeckt, reflektiert ein tiefdunkles Blau. Die Wolken strahlen in reinem Weiß, und die freie, klare Atmosphäre strahlt wiederum in einem blauen Licht, wenn auch in einem helleren, leuchtenderen Blau als das Meer. Den Ursprung dieser Bläue können wir gut verstehen. Es ist das Blau des klaren Himmels, das wir auch auf der Oberfläche der Erde sehen, wenn wir nach oben blicken. Wenn wir in den Himmel schauen, dann wird unser Auge von blauen Lichtstrahlen getroffen, welche von den Luftteilchen aus den sieben Regenbogenfarben des Sonnenlichtes herausgesiebt und nach allen Seiten weggestreut werden und damit auch unser Auge treffen.

Wenn man die Erde daher vom Weltraum aus betrachtet, so erkennen wir auch von dort aus das blaue Himmelslicht, in das die gesamte Erdkugel eingehüllt erscheint. Mit ihren großen Ozeanen kann man die Erde fast als einen Planeten bezeichnen, der eine flüssige Oberfläche hat. Auch ist die ganze Kugel von einer blau streuenden Atmosphäre eingehüllt. Das ist der Grund, weshalb unsere Erde als einziger unter allen anderen Planeten im Sonnensystem eine blaue Farbe hat. Die Farbe unserer Erde konnte man also berechnen, wenn man die Gesetze der atmosphärischen Optik kennt. Das habe ich jenem jungen Graphiker in Washington damals auch auseinandergesetzt, und er hat dann bereits Mitte der fünfziger Jahre ein Bild der Erde im Weltall gezeichnet, dessen Charakter dann später durch die schönen Farbfotografien aus dem Weltall bestätigt worden ist. Diese Bilder zeigen unseren blauen Planeten.

Mit einem gewissen engstirnigen Lokalpatriotismus hat der Mensch seine Erde immer für etwas Besonderes gehalten. Lange Zeit glaubte er, daß sie mit Abstand der größte Himmelskörper sei und selbstverständlich im Mittelpunkt des Universums stünde. Dieser Traum mußte aufgegeben werden, als Kopernikus der Sonne den zentralen Platz in unserem Planetensystem anwies, der ihr ja schon wegen ihres überwältigenden Strahlenglanzes gebührt.

Nun war die Erde nur ein Planet unter anderen und dabei bei weitem noch nicht einmal der größte. Auch der Traum, daß unsere Sonne der Mittelpunkt des Universums sei, zerrann bald. Als die Natur der Fixsterne als fremde Sonnen enthüllt wurde, zeigte sich, daß unsere Sonne an Größe und Leuchtkraft recht bescheiden ist. So tröstete man sich damit, daß die Sonne wenigstens im Mittelpunkt der Milchstraße stünde: aber auch darin wurden wir enttäuscht, als sich herausstellte, daß unsere Sonne ziemlich am Rande der Milchstraße steht.

20

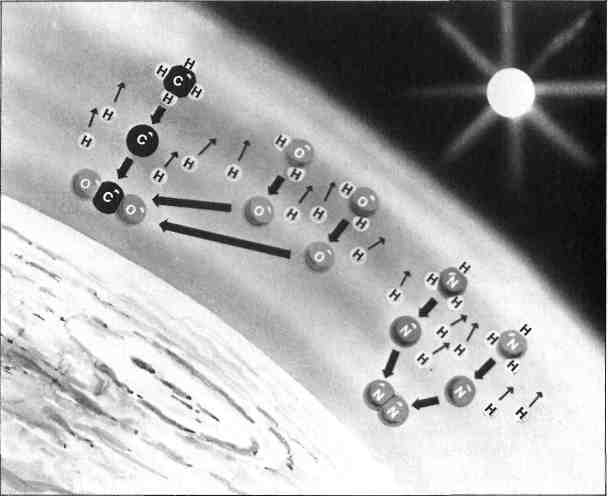

Die Hydride der häufigeren Elemente — CH4 (Methan), NH3, (Ammoniak) und vor allem H2O (Wasser) — werden in der oberen Atmosphäre durch ultraviolette Sonnenstrahlung in ihre Bestandteile zerlegt. Aus den Restteilchen bilden sich bevorzugt CO2 (Kohlendioxyd) und N2 (Stickstoff). Der leichte Wasserstoff entweicht ins All, und so verliert die Erde dauernd Wasser.

In den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts schließlich wurde der Beweis erbracht, daß es Milliarden von Milchstraßen gibt, so daß jeder lokalpatriotische Anspruch der irdischen Menschheit im Universum zur Lächerlichkeit verdammt wurde. Diese klassische Passage, die so sehr geeignet ist, dem aufgeblasenen Ego der Menschheit die Luft abzulassen, findet sich in jedem Astronomiebuch der letzten 100 Jahre.

Als ich damals als junger Wissenschaftler die Besonderheit in der Farbe unseres Planeten erkannte, erschien mir das nicht weiter bedeutsam, da ich ja auch in der Bescheidung der modernen Astronomie aufgewachsen war. Mit den Anfängen der Weltraumfahrt jedoch wurde es damals wichtig, uns über die Natur der anderen Planeten ernsthaft Gedanken zu machen. Vor allem wollten wir — so gut es ging — abschätzen, ob sich die Schwesterwelten der Erde als Wohnstätten für uns Menschen eignen. Dabei ging uns auf, daß die Besonderheit der Farbe unseres Planeten auch auf seine außergewöhnliche Kostbarkeit hinwies.

21

Die Erde ist der einzige Himmelskörper in unserem Planetensystem, der ein Weltmeer und eine blaustreuende Atmosphäre aus Stickstoff und freiem Sauerstoff besitzt. Diese Eigenschaften machen unsere Erde zu einem wahren Juwel unter den Himmelskörpern unseres Sonnensystems. Wenn wir die Fotografien der Apollo-Astronauten betrachten, dann sehen wir unseren Planeten wie einen leuchtenden Aquamarin, der vor dem schwarzen Samt des Himmels dahinter schwebt. Nachdem uns die Astronomen unter unseren Großvätern die rechte Bescheidenheit gelehrt hatten, sehen wir heute wieder echte Gründe für einen gesunden Lokalpatriotismus.

Dieser neu erwachte Stolz auf unseren blauen Planeten hat sich mit den Ergebnissen der modernen Weltraumwissenschaft noch verstärkt. Mehr als 500 Millionen Fernsehzuschauer haben gesehen, was das für eine trostlose Wüste ist, in der die Astronauten auf dem Mond ihre ersten Spuren hinterlassen haben. Nach den ersten Mondlandungen noch hat man die zurückkehrenden Astronauten in Quarantäne gesteckt, um eine mögliche Verseuchung durch lunare Lebensformen zu verhindern. Nachdem man sich von der völligen Leblosigkeit des Mondgesteins überzeugt hatte, verzichtete man auf diese Maßnahmen.

Forschungssonden, welche von den Amerikanern und den Russen zur Venus hinübergeschickt worden sind, haben die überhohen Temperaturen auf der Oberfläche dieses Planeten immer wieder bestätigt: Bei Temperaturen von 400-500 Grad Celsius ist kein Leben möglich. Auch der Planet Mars ist, vor allem durch die überaus erfolgreichen Mariner-Instrumententräger der NASA, heute schon von Pol zu Pol näher erforscht. Gewiß, ein endgültiges Urteil darüber, ob nicht dennoch niedere Lebensformen auf dem Mars existieren können, ist noch nicht möglich. Indessen sind unsere Kenntnisse über die kalte Staubwüste unseres Nachbarplaneten schon so weit gediehen, daß wir die Existenz des Lebens dort heute schon mit großer Wahrscheinlichkeit verneinen können.

Diese Ergebnisse der modernen Planetenforschung stehen so ganz im Gegensatz zu der Erwartung der Menschen früherer Zeiten. Ein toter Himmelskörper, wie der Mond oder die Venus und wie vermutlich auch Mars, erschien den Denkern von früher als eine unheilige Verschwendung. Als moderne Wissenschaftler müssen wir diese Fakten akzeptieren und uns freilich die große Frage stellen: Woher kommen diese gewaltigen Unterschiede in der Struktur der Planeten in unserem Sonnensystem? Gerade zuvor haben wir darauf hingewiesen, daß die Erde der einzige uns bekannte Planet ist, der ein Weltmeer besitzt. Wir glauben heute zu wissen, daß ohne die Existenz eines Weltmeeres auf einem Planeten auch kein Leben entstehen und gedeihen kann. Wie kommt es also zu dieser ausgefallenen Sonderstellung unseres Planeten unter allen seinen Geschwistern?

22

Himmelskörper bestehen aus Ansammlungen von Materie, deren Zusammensetzungen, Wandlungen und Bewegungen von Naturkräften gesteuert werden. Das Ziel, das die Naturkräfte schließlich mit der Materie erreichen, ist ein Gleichgewicht. Ein solches Gleichgewicht stellt sich immer dann ein, wenn Massen, Kräfte und Vorgänge sich die Waage halten. Wenn das der Fall ist, ergibt sich eine Stabilität, die viele Milliarden von Jahren anhalten kann. Die Existenz des Weltmeeres auf unserem Planeten ist dafür ein klassisches Beispiel, da unser blauer Planet seine Ozeane einem solchen Gleichgewicht verdankt.

Zunächst einmal: die Sonnenstrahlung, welche unser Weltmeer trifft, verdunstet täglich fast 1000 Kubikkilometer Meereswasser. Ein großer Teil dieses verdunsteten Wassers fällt durch Regengüsse wieder in das Meer zurück. Ein kleinerer Teil trifft das Festland, füllt Seen und Teiche, beschneit Berge und läßt Gletscher wachsen. Irgendwann einmal jedoch tragen die Flüsse und Ströme diese Wassermenge wieder in das Meer zurück. Es besteht also ein Gleichgewicht zwischen den Verlusten und den Gewinnen des Weltmeeres. Aus diesem Grunde ändert sich sein Niveau nicht. Das ist freilich eine Milchmädchenrechnung, die nur für ein paar Jahrhunderte oder ein paar Jahrtausende gilt.

So wissen wir, daß die Höhe des Meeresspiegels in der geologischen Geschichte der Erde verschiedentlich starke Schwankungen gezeigt hat. Während der Eiszeiten waren große Wassermassen in den riesigen Polarkappen der Erde festgefroren, so daß der Meeresspiegel wesentlich tiefer lag. Zu anderen Zeiten waren die Pole fast völlig eisfrei, so daß die Meere überliefen. Im Schnitt jedoch ist der Meeresspiegel über die Hunderte von Millionen von Jahren hinweg dennoch recht gleichförmig geblieben. Diese für das Leben unseres Planeten so wichtige Tatsache verdanken wir dem Gleichgewicht zwischen Verdunstung und Rücklauf des Wassers unserer Erde.

Diese Überlegungen allein jedoch erläutern noch nicht den Ursprung des Weltmeeres, das ja im Lauf der Geschichte unseres Planeten irgendwann einmal entstanden sein muß. Auch hier wieder ist ein Gleichgewicht am Werk, bei dem die Waage allerdings nicht genau in der Mitte steht. Unser Erdkörper erzeugt nämlich laufend neues Wasser. Die Quelle dieses jungfräulichen Wassers ist der Vulkanismus unseres Planeten. Wenn man die Gase und Dämpfe, die von den Vulkanen auf der ganzen Erde laufend ausgestoßen werden, untersucht, so stellt man fest, daß 90 Prozent von ihnen aus Wasserdampf bestehen. Gewiß befindet sich darunter eine ganze Menge verdampften Grundwassers, also nicht jungfräulichen Wassers. Ein Teil jedoch ist Kristallwasser aus Lavamassen, die aus größerer Tiefe stammen. Dieses Wasser schlägt sich nieder und füllt das Meer immer weiter auf. Diese urtümlichen Wassergewinne des Weltmeeres jedoch werden fast wettgemacht durch kosmische Wasserverluste der Erde.

In großen Höhen der Atmosphäre wird der Wasserdampf durch kurzwellige Strahlung der Sonne in seine chemischen Bestandteile, das heißt Wasserstoff und Sauerstoff, zerlegt. Der leichte Wasserstoff entweicht in das Weltall, während der Sauerstoff sich der Erdatmosphäre zugesellt.

23

Bei diesen kosmischen Prozessen halten sich Gewinne und Verluste, wie gesagt, nicht ganz die Waage. Die Vulkane erzeugen im Schnitt etwas mehr Wasser, als die Sonne verbrennen kann. Aus diesem Überschuß sind im Laufe der Jahrmilliarden die Ozeane entstanden, und auch heute noch wachsen sie wohl jedes Jahr noch um einen winzigen Betrag. Dieser Überschuß im Zuwachs des Meereswassers ist vermutlich nur für unsere geologische Epoche typisch, da wir in einer der seltenen Äonen leben, in denen Hochgebirge existieren und der Vulkanismus besonders groß ist. Während vieler anderen Epochen in der Vergangenheit war die Erde flach, und dann gab es auch vermutlich wenig Vulkane. In solchen Epochen hat die Erde vielleicht mehr Wasser verloren, als sie gewann. Im Schnitt jedoch ist es ein geradezu goldenes Gleichgewicht, dem wir die Existenz unseres Weltmeeres verdanken.

Wenn ein Weltmeer demnach auf einem so delikaten Gleichgewicht beruht, dürfen wir uns nicht darüber wundern, daß die Nachbarwelten der Erde, die ihr an Größe in etwa vergleichbar sind, staubtrocken sind. Bei ihnen hängt diese Waage völlig schief. Der Mond und der Mars sind kleiner als die Erde und haben daher auch einen wesentlich geringeren Vulkanismus. Die Erzeugung jungfräulichen Wassers auf ihnen ist so sehr viel kleiner. Hinzu kommt, daß sie eine sehr dünne oder sogar keine merkliche Atmosphäre besitzen, so daß das wenige einmal entstandene Wasser entweder unmittelbar in das Weltall entweicht oder in kurzer Zeit von der Sonnenstrahlung zerfetzt wird. Ein solcher Himmelskörper hat überhaupt keine Chance, jemals ein Weltmeer anzusammeln, und weder der Mond noch der Mars haben wohl jemals eines besessen.

24

|

|

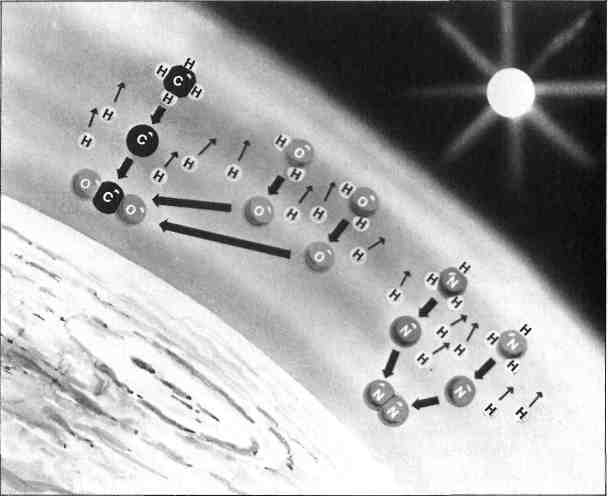

Der Atomofen im Innern der Sonne, wo die Strahlungsenergie durch Kernprozesse erzeugt wird, befindet sich zusammen mit den Gasmassen des Sonnenleibes darüber in einem fein ausgewogenen Gleichgewicht. Der im Kern erzeugte Strahlungsstrom bewirkt einen Druck, der die Gasschalen darüber trägt (a). Bei Verminderung der Energieproduktion sinkt die Temperatur im Sonnenkern, die Sonne sackt langsam zusammen (b und c). Die Kontraktion der Sonnengase steigert jedoch die Temperatur im Kern, welche auch die Energieproduktion anheizt. Der vermehrte Strahlungsdruck bläst die Sonne auf (d über e und f), wobei nach den Gasgesetzen die Kerntemperatur wieder absinkt. Der Strahlungsdruck aus dem Kern läßt nach, die Sonne sinkt wieder zusammen, und der Anfangszustand (a) wird wieder erreicht. Die hier gezeichneten Schwankungen sind der Deutlichkeit halber weit übertrieben; in Wirklichkeit lassen sich an der Größe der Sonne und an ihrem Strahlungsstrom keine Schwankungen nachweisen. |

Bei der Venus, die der Erde an Größe fast gleichkommt, liegen die Dinge etwas anders. Ihr Vulkanismus und damit ihre kosmische Wassererzeugung muß ähnlich groß sein wie bei der Erde. Allerdings steht sie der Sonne um so viel näher, daß ihre Oberfläche etwa viermal so stark aufgeheizt wird wie bei der Erde. Bei Oberflächentemperaturen von über 400 Grad Celsius kann Wasser nur verdampfen, und es ist ja schon seit langem bekannt, daß die Venusatmosphäre von dichten Wolken erfüllt ist. Erst die modernen Instrumententräger der Weltraumfahrt haben uns enthüllt, daß die Atmosphäre der Venus etwa hundertmal dichter ist als die Erdatmosphäre. Noch sind die Messungen über die Mengen von Wasserdampf in der niederen Venusatmosphäre unsicher. Bei den gewaltigen Gasmassen in der Venusatmosphäre jedoch ist es durchaus möglich, daß der potentielle Ozean der Venus schon seit Jahrmilliarden in Form von Dampf in ihrer Atmosphäre hängt.

25

Von den äußeren Planeten brauchen wir nichts weiter zu sagen, wenn wir über planetare Weltmeere sprechen. Die Temperaturen dort sind so niedrig, daß jedes Wasser nur dazu dient, einen globalen Gletscherpanzer zu bilden. Auf diesen Sonnenfernen Himmelskörpern ist das Gleichgewicht so verschoben, daß flüssiges Wasser nicht existiert. Außer unserem Weltmeer hat auch die Atmosphäre, wie wir gesehen haben, einen Anteil an der blauen Farbe unseres Planeten. Auch die Luft ist für unsere Erde eine Besonderheit, und für einen Chemiker ist es eigentlich ein Wunder, daß die irdische Atmosphäre etwa ein Fünftel gasförmigen Sauerstoffs enthält. Dieses chemische Element ist nämlich so sehr aktiv, daß es sich mit allen anderen Elementen (außer Fluor) bereitwillig verbindet und daher in kürzester Zeit verschwindet.

Den Vorgang, in dem Sauerstoff sich mit anderen Elementen verbindet, nennt man «Brennen», und jeder weiß, daß ein Brand ein heftiger und nur sehr schwer zu bremsender Vorgang ist. Es muß also ein Gleichgewicht von ganz besonderer Art sein, welches den Sauerstoffgehalt unserer Atmosphäre offenbar über Jahrmilliarden hinweg immer auf der gleichen Höhe hält. Man kann nämlich leicht berechnen, daß durch Oxydation der Erdkruste, durch Wald- und Steppenbrände, durch Fäulnisprozesse und durch die Atmung der Menschen und Tiere der gesamte Sauerstoffvorrat der Atmosphäre innerhalb der geologisch kurzen Zeit von 3000 Jahren verschwinden würde.

Er wird aber laufend ersetzt durch den biologischen Prozeß der Fotosynthese. Die grünen Pflanzen im Meer und auf dem Lande zerlegen mit Hilfe von Sonnenlicht Wasser und Kohlendioxyd in ihre Bestandteile, vereinigen diese zu Kohlenhydraten und entlassen den dabei abfallenden Sauerstoff in die Atmosphäre. Das Gleichgewicht zwischen Sauerstoffverbrauch und Sauerstofferzeugung auf unserer Erde hat sich schon seit Urzeiten gut eingependelt, daß uns ein Sauerstoffgehalt der Atmosphäre von etwa 20 Prozent garantiert ist. Dieses Gleichgewicht zwischen den physikalischen, chemischen und biologischen Kräften auf unserer Erde kann man mit Recht als golden bezeichnen.

Allein die Tatsache, daß kein anderer Planet in unserem Sonnensystem freien Sauerstoff in seiner Atmosphäre aufweist, zeigt uns schon, daß der biologische Faktor in diesem Gleichgewicht fehlen muß; die anderen Planeten sind wohl tot. Wenn heute, zehn Jahre nach Beginn der Weltraumtechnik, von dem Klima anderer Himmelskörper gesprochen wird, so hört man immer von Extremen. Auf dem Mond ist es am Tag überheiß und in der Nacht sehr kalt. Der Mars hat ein sehr arktisches, die Venus ein sehr tropisches Klima. Selten macht man sich klar, daß auch die mittlere Temperatur eines Planeten mit einer Waage ausgewogen wird.

26/27

Wir alle wissen, daß in der prallen Sonnenhitze ein Stück Blech so heiß werden kann, daß man ein Spiegelei darauf braten kann. Umgekehrt bleiben in der gleichen Sonnenstrahlung die weißen Keramikkacheln am Rande des Schwimmbeckens angenehm kühl. Woher kommt das? Der Grund ist darin zu finden, daß jeder Körper unter Sonnenbestrahlung eine bestimmte Temperatur annimmt, die man aus einem guten Grund «Gleichgewichtstemperatur» nennt. Jeder Körper ist wegen seiner Oberflächeneigenschaften imstande, einen gewissen Betrag auffallender Sonnenenergie zu absorbieren und in Wärme zu verwandeln. Diese Wärme strahlt er dann auch wieder ab.

Nach den Strahlungsgesetzen nimmt der Betrag an Wärmestrahlung, den ein Körper abstrahlen kann, mit der Temperatur steil zu. Wenn ein Körper demnach von der Sonne bestrahlt wird, dann wird er langsam wärmer und strahlt immer mehr Wärme ab. Schließlich wird eine kritische Grenze erreicht. Bei einer bestimmten Temperatur strahlt der Körper in jeder Minute genausoviel Energie aus, wie er von der Sonne empfängt. Deswegen spricht man von der «Gleichgewichtstemperatur». Metalle, wie ein Stück Blech, nehmen viel Sonnenenergie auf und können erst bei relativ hoher Temperatur genügend Wärme wieder abstrahlen. Deswegen liegt ihre Gleichgewichtstemperatur sehr hoch. Eine glasierte Keramikkachel nimmt weniger Sonnenenergie auf und kann schon bei relativ niedriger Temperatur wieder viel Wärme abstrahlen. Sie bleibt deswegen kühl, weil ihre Gleichgewichtstemperatur niedrig ist.

Auch Planeten haben ihre Gleichgewichtstemperatur. Dafür sind die Strahlungseigenschaften ihrer Atmosphäre und ihrer Oberfläche verantwortlich. Wiederum beobachten wir bei unserer Erde ein goldenes Gleichgewicht. Seit Jahrmilliarden hat sie sich unter dem Einfluß der Sonnenstrahlung im Schnitt auf 15 Grad Celsius über Null eingependelt. Bei der Venus sind es über 400 Grad, beim Mars minus 50 Grad, bei den äußeren Planeten noch weniger als 150 Grad unter Null. Beim Mond schwankt die Gleichgewichtstemperatur zwischen 110 Grad über Null am Tag und 120 Grad unter Null in der Nacht.

Schon öfters haben wir von der Sonnenstrahlung sprechen müssen, und so dürfen wir erwarten, daß denn auch der Strahlungsstrom der Sonne von einem fein ausgewogenen Gleichgewicht gesteuert wird. Das ist auch der Fall; denn die Sonne hat in Milliarden von Jahren ihren Energiestrom, wenn überhaupt, nur um Bruchteile eines Prozents geändert. Den Mechanismus, der solches bewerkstelligt, kann man eigentlich nur als zauberhaft bezeichnen.

Die Sonnenenergie entsteht durch Verschmelzungsprozesse von Atomkernen in ihrem Innern. Die Ergiebigkeit dieser Prozesse ist in hohem Maße von der Temperatur abhängig. Sowie die Temperatur nur um ein weniges steigt, schießt die Energieproduktion steil nach oben. Dadurch wird der Gasball der Sonne aufgebläht. Jede Ausdehnung von Gasen wird sofort von einem Temperatursturz begleitet.

Als Folge dieser Temperaturabnahme geht alle Energieproduktion der atomaren Kernprozesse sofort stark zurück. Die sinkende Temperatur erlaubt dem Gas, sich wieder zusammenzuziehen, wodurch die Temperatur und damit die Energieerzeugung wieder ansteigen. Dieser raffiniert ausgewogene Regelprozeß hat sich im Kern der Sonne so ausgependelt, daß eben diese erstaunliche Konstanz der Sonnenstrahlung gewährleistet wird.

Bisher haben wir nur von physikalischen und chemischen Kräften des Kosmos gesprochen, als wir unsere grundlegenden Gleichgewichtsbetrachtungen angestellt haben. Nur eine Ausnahme haben wir gemacht: Wir sprachen von der Fotosynthese, die ja ein biologischer Vorgang ist und der wir die Existenz des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre verdanken. Dieselben fundamentalen Gesetze des Gleichgewichts gibt es jedoch auch in der Biologie. Ja, die biologische Entwicklung überhaupt — nach der Evolutionstheorie des großen Engländers Charles Darwin — fußt letzten Endes auch auf dem Begriff des Gleichgewichts.

Darwin hat ja gelehrt, daß sich die Arten der Pflanzen und Tiere im Laufe der Erdgeschichte immerzu spontan und sprunghaft geändert haben. Dadurch sind neuartige Lebewesen entstanden, die sich dann in ihrer Umwelt behaupten mußten. Im Spiel der biologischen Kräfte schufen sie dann ein neues Gleichgewicht, in dem sie gedeihen konnten. Obwohl die Theorie von Darwin eine Entwicklung beschreibt, so ist sie dennoch nichts anderes als eine Folge von Gleichgewichtszuständen, die in ihrer Periode jeweils stabil waren.

Es sind also eine ganze Reihe von biologischen, globalen und kosmischen Gleichgewichten, welche unseren blauen Planeten in der Waage halten. Erst heute haben wir erkannt, wie delikat diese Gleichgewichte sind. Man könnte glauben, daß diese globalen und kosmischen Kräfte so gewaltig sind, daß es unvorstellbar großer Energien bedürfe, um diese Gleichgewichte ins Schwanken zu bringen oder sie sogar umzustürzen. Gewiß, das Wesen unseres blauen Planeten und das Gleichgewicht der Naturkräfte, in die er eingebettet ist, sind recht stabil. Wenn das nicht der Fall wäre, so hätten sie sich durch die Jahrmilliarden der Erdgeschichte hindurch nicht erhalten. Schwankungen in diesen Gleichgewichten jedoch hat es immer schon gegeben, und eine völlig neuartige Schwankung dieser Art zeichnet sich durch die Existenz des Menschen auf der Erde heute ab.

Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Mensch mit der Überfülle seiner Population und mit den Kräften seiner Technik das goldene Gleichgewicht unseres Planeten schon etwas angestoßen hat. In dieser Hinsicht ist Alarm, ja sogar höchster Alarm, geboten. Die Frage "Stirbt unser blauer Planet?" ist wirklich berechtigt.

27-28

#

Haber 1973