Philosophie oder Studium der Rechtswissenschaften? Ich höre auf Lore Nagel

14-45

Obwohl ich auf über vier Jahrzehnte anwaltlicher Tätigkeit zurückblicke, weiß ich noch sehr genau, dass mir am Ende meiner Schulzeit 1963 zunächst nichts ferner lag als das Studium der Jurisprudenz. Ein früher und ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit, der, wie ich häufig höre, das Gros meiner Kollegen bei der Wahl ihres Studiengangs geleitet hat, war bei mir nicht ausschlaggebend. Mögen andere als Jünglinge glühende Anhänger der Themis gewesen sein; bei mir war es jedenfalls nicht die Hüterin der Gesetze und Sitten, die mir den Weg in den Hörsaal der juristischen Fakultät gewiesen hat, sondern eine leicht gebrechliche, halbblinde Lehrerin namens Lore Nagel. Unter uns Schülern hieß sie nur »die Musa«. Sie unterrichtete in der nahe Zwickau gelegenen Kreisstadt Werdau an der Oberschule Latein und verkörperte eine Bildungstradition, die sich wie ein Echo aus vergangenen Zeiten ausnahm und heute untergegangen ist. Wir übersetzten bei ihr den »Gallischen Krieg« und ausgewählte Schlüsselstellen antiker Texte, paukten mit mäßigem Ehrgeiz lateinische Deklinationen.

Müsste ich das pädagogische Personal benoten, das sich an mir zwecks Herstellung einer allseits gebildeten sozialistischen Persönlichkeit ausprobieren durfte, käme allein für Lore Nagel das Prädikat einer einfühlsamen, mich fordernden Erzieherin infrage. Jedes Jahr pickte sie sich ein, zwei Schüler heraus, immer nur männliche, die sie unentgeltlich drei Stunden wöchentlich in ihrer Wohnung kostenlos im Englischen unterrichtete. Einer der Glücklichen war ich. Da neben dem obligaten Russisch nur Französisch und Latein auf unserem Lehrplan stand, war das Privatissimum in ihrer guten Stube ein Privileg ersten Ranges. Auf den jährlich mit viel Tamtam veranstalteten Schulbällen revanchierten sich die von ihr Auserkorenen. Fleißig schoben wir die alte Lady über das Parkett. Ließen sie so gut wie nie sitzen. Seltsamerweise hinderte ihre sonst schwächliche Konstitution sie an solchen Abenden überhaupt nicht.

An den Nachmittagen bei ihr machte ich gute Fortschritte. Es ging mir alles viel lockerer von der Hand und klemmte nicht schon an der Stelle, wo ich schulisch sonst immer auf Durchzug schaltete. Lore Nagel legte größten Wert darauf, in der jeweils letzten Stunde mit mir winzige Abschnitte aus Shakespeares Werken im Original zu lesen und zu übersetzen. Da blühte sie auf. Deshalb lerne man doch Englisch! Oder weshalb sonst? Wer sich das Englische nur aneignen wolle, weil er sich damit bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt ausrechne, das kam immer wieder in ihren beiläufigen Bemerkungen zum Ausdruck, war in ihren Augen ein Banause. Die Tragödien, Komödien und Romanzen des Sweet Swan of Avon seien schließlich Grund genug, die Sprache des Inselvolks zu erlernen. Zwar hätten die Londoner Sieger den Bombenterror auf die deutschen Städte zu verantworten, aber da könne doch Shakespeare nichts dafür.

So weltfremd und harmlos, wie mir anfangs Musas Belehrungen erschienen, war das Ganze jedoch durchaus nicht. Lore Nagel stieß mich nämlich öfter mit der Nase auf die mir bis dahin unbekannte Aktualität Shakespeares. Eines Nachmittags im Frühjahr, die Vorbereitungen auf die Abiturprüfungen liefen bereits auf Hochtouren, ließ sie mich

15

zum Beispiel den Dialog des Priamos mit Hektor aus der 2. Szene von »Troilus und Cressida« deklamieren.

Hektor verkündet an der Stelle, die ich übersetzen musste: The wound of peace is surety,/ Surety secure; ... Wie ein Zauberwort hörte sich das in meinen Ohren an. Ich übertrug die erste Zeile wörtlich ins Deutsche, sagte also: Die Wunde des Friedens ist Sicherheit. Überlegte kurz, was damit wohl gemeint sein könnte. Ein ungeheuerlicher Satz in der Epoche des Kalten Krieges. Alles Denken kreiste ja zwanghaft um Sicherheit. Jeden Tag aufs Neue stand der Klassenfeind ante portas. Zu sichre Sicherheit - Surety secure. Wer da nicht reflexartig an die Aufrufe zur Wachsamkeit gegenüber den Machenschaften der imperialistischen Bonner Ultras denken musste, die den Menschen damals Tag und Nacht durch die sozialistische Propagandamaschinerie eingehämmert wurden, hätte ein Brett vor dem Kopf haben müssen.

Ich will damit nicht sagen, dass mein Gespräch mit Lore Nagel an jenem Nachmittag vollkommen offen gewesen wäre; dafür war die alte Dame viel zu vorsichtig. Der Ärger, den sie ein paar Jahre vorher zur Zeit der berüchtigten Strafverfahren gegen Werdauer Oberschüler hatte, die wegen der Verteilung antikommunistischer Flugblätter zu drastischen Zuchthausstrafen verurteilt worden waren, ließ sie zurückhaltend auftreten. Aber sie lachte, als sie bemerkte, wie verblüfft ich war, herzlich und ein wenig spöttisch auch.

Mit 18 war ich natürlich viel zu grün, um Shakespeares Größe zu verstehen. Aber ich suchte krampfhaft nach Orientierung, und dabei waren mir jene speziell für mich ausgewählten literarischen Sentenzen ein willkommener Kompass. Lore Nagel half mir aber auch darüber hinaus auf die Sprünge. Als ihr mein Interesse an philosophischer Literatur bewusst geworden war, drückte sie mir - ganz die Lateinlehrerin - das zerlesene Exemplar ihrer Studienausgabe Senecas in die Hand und empfahl, doch mal Senecas an seinen älteren Bruder Marcus Annaeus Novatus gerichtete Schrift »Vom glücklichen Leben« zu lesen. Nach dem Seneca schenkte sie mir in der Reclam-Ausgabe Kants »Kleine Philosophische Schriften«. Hier entzückte mich beim Lesen besonders die »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?« durch den Königsberger.

16

Rolf Henrich (Mitte) als Tambourmajor des Fanfarenzuges der Humboldt-Oberschule Werdau mit Günter Riedel (links) am 1. Mai 1963

Sich des eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, war ja eine Maxime, die im Schulunterricht eher kleingeschrieben wurde. Danach lenkte sie meine Aufmerksamkeit auf Hegels »Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte«.

In einer der letzten Stunden eröffnete ich ihr, dass ich am liebsten im Hauptfach Philosophie studieren würde. Etwas anderes käme für mich nicht infrage. Ich hoffte, sie würde sich darüber freuen. Sie starrte mich jedoch an, als hätte ich mir eine Frechheit erlaubt. So missmutig habe ich sie vorher nicht und danach nie wieder erlebt. »Aber Rolf, das können Sie doch nicht machen«, meinte sie kopfschüttelnd, nachdem sie sich gefangen hatte. Und was ich denn mit einem solchen Studium anfangen wolle? Eine Antwort auf ihre Frage fiel mir nicht ein. Darüber hatte ich nicht nachgedacht. Propagandist in einer Kreisleitung der FDJ, Klubhausleiter oder etwas in der Art - mehr Möglichkeiten würden sich für mich da kaum eröffnen, erklärte sie mir. Und namhafte Philosophen wie einst Gadamer und Bloch in Leipzig, bei denen man würde richtig studieren können, gäbe es in der DDR doch gar nicht mehr.

17

Und überhaupt: Wer sich an einer Universität einschreibe, der bereite sich auf eine akademische Berufsausübung vor - als Biologe, Lehrer, Chemiker, Germanist, Physiker, Arzt, Jurist... Lore Nagel stockte. Ließ die Hände auf ihre Knie sinken und unterbrach die weitere Aufzählung der nach ihrem Verständnis zur Wahl stehenden »seriösen Fächer«. Naturwissenschaften seien gewiss nichts für mich, auch an meiner Sprachbegabung hegte sie Zweifel, rückblickend wäre wohl Sportlehrer die nächstliegende Berufswahl gewesen. Doch da traute sie mir offenbar mehr zu. Sichtlich erleichtert stellte sie jedenfalls fest, das Studium der Rechte sei passend für mich. Da könne ich mich auf eine Laufbahn in der Wirtschaft vorbereiten oder freiberuflich als Rechtsanwalt arbeiten, denn Juristen würden nicht nur an Gerichten und in Hörsälen gebraucht. Und das Schönste daran sei nicht nur die Bandbreite späterer Einsatzmöglichkeiten. Da bliebe mit Sicherheit noch genügend Zeit, um meine bescheidenen Kenntnisse Kants und Hegels zu vertiefen. Marx und Engels oder gar Lenins Namen erwähnte sie nie.

Eine so pragmatische Einstellung hätte ich von ihr niemals erwartet. Den Rest der Woche war ich ziemlich gekränkt. Aber sie hatte recht, und schon in den nächsten Wochen zersetzten die bei mir geweckten Zweifel meine Entschlossenheit, mich an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena für das Studium der Philosophie zu bewerben. Offenbar war mein Vorsatz nicht sehr stabil. Außerdem hatte ich nichts gegen die mir angeratene Juristerei. Sie versprach Handfestes und hielt die berufliche Option noch für einige Jahre offen.

Ohnehin lag das Studium noch in himmelweiter Ferne. Die Partei- und Staatsführung hatte nämlich zwei Jahre zuvor beschlossen, die Verbindung zwischen der herrschenden Arbeiterklasse und der jungen Intelligenz enger zu knüpfen, weshalb man neben dem Abitur vorübergehend einen Facharbeiterbrief für das Universitätsstudium vorweisen musste. Den sollten wir innerhalb eines Jahres in einem der in Werdau oder den umliegenden Städten und Dörfern ansässigen Industriebetriebe, in den Krankenhäusern oder einer LPG erwerben. Nach ein paar Jahren ist man stillschweigend von dieser im Kern gar nicht üblen Idee wieder abgerückt. So wichtig war unser Kontakt zur Arbeiterklasse den Oberen der SED dann doch wieder nicht.

Unser Jahrgang benötigte jedenfalls einen Facharbeiterbrief. Wer Medizin studieren wollte, bewarb sich also um eine Stelle als Krankenpfleger. Die zukünftigen Tierärzte heuerten bei landwirtschaftlichen Genossenschaften an, die Rinder- oder Schweinezucht betrieben. Technikinteressierte gingen zum VEB Fahrzeugbau oder ins Wälzlagerwerk Fraureuth.

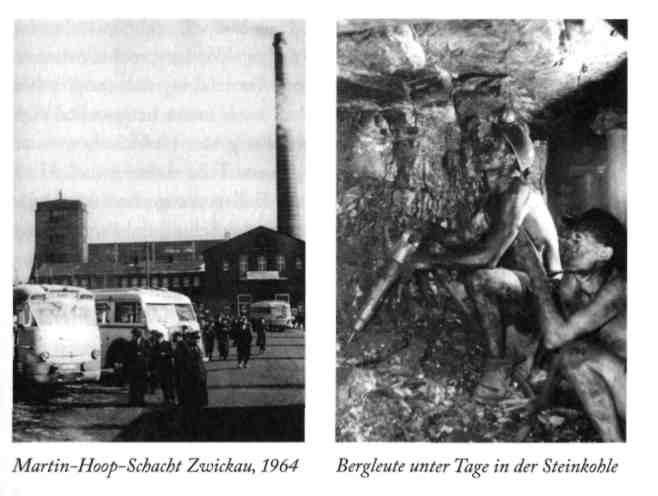

Mit Siegbert Spiller, einem Klassenkameraden, verabredete ich, den geforderten proletarischen Schulterschluss im Steinkohlenwerk Martin Hoop zu vollziehen. Aber nicht nur diese Hürde musste genommen werden. Auch eine Aufnahmeprüfung an der juristischen Fakultät stand mir noch bevor. Allzu viel Kopfzerbrechen, ob ein Jurastudium wirklich passend für mich sei, machte ich mir angesichts einer so unbestimmten Zukunft nicht.

18-19

#

Schulter an Schulter mit der herrschenden Klasse tausend Meter unter Tage

Der Repräsentant der Arbeiterklasse in Gestalt des Personaldirektors, bei dem ich mit Siegbert Spiller wegen einer Lehrstelle vorsprach, war von der Weisheit der Partei nicht überzeugt. Als seine Vorzimmerdame ihm mit gespielter Verwunderung in der Stimme durch die Sprechanlage mitteilte, vor ihr säßen gerade zwei Abiturienten, die unbedingt unter Tage arbeiten wollten, dauerte es kaum eine Sekunde, bis der Kollege Hofstedt im Türrahmen stand. Ein untersetzter Mann mit Halbglatze, grauhaarig und einem pfannkuchenrunden Gesicht, der uns über den Rand seiner Lesebrille misstrauisch musterte.

»Ihr seid Abiturienten?«

»Ja, aus Werdau«, erwiderte ich.

»Na fein«, sagte Hofstedt kurz angebunden. »Dann kommt mal.«Wir nahmen an einem wuchtigen Konferenztisch aus Eichenbohlen Platz, der fast den ganzen Raum ausfüllte. Vor dem Fenster stand ein gebogenes Eisengestell. Darin steckten rote Ehrenbanner, welche die Martin-Hoop-Belegschaft im sozialistischen Wettbewerb der letzten Jahre gewonnen hatte. Ächzend setzte sich Hofstedt uns gegenüber. Aus einer geöffneten Schachtel F6 durften wir jeder eine Zigarette entnehmen. Selber paffte er eine angerauchte Zigarre weiter, die er am Rand eines vermutlich seit Tagen nicht mehr geleerten Aschenbechers abgelegt hatte. Bevor er uns einnebelte, ließ er ein skeptisches Räuspern vernehmen. Dann klärte uns Hofstedt, genüsslich Qualmringe ausstoßend, eine halbe Stunde lang über die Gefährlichkeit der Arbeit unter Tage auf. Woher hätten wir als Abiturienten nur den Spleen, freiwillig im Schacht zu malochen? Das wollte nicht in seinen Kopf.

Seine Trumpfkarte war das Grubenunglück 1960 nebenan im Steinkohlenwerk Karl Marx. Die verheerende Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosion, bei der 123 Bergleute in der brennenden Kohle ums Leben gekommen waren, beweise ja wohl, wie gefährlich ein Abbau der Steinkohle heute noch sei - trotz der angeordneten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Kumpel.

20

Weil Siegbert und ich enttäuscht herumdrucksten, glaubte Hofstedt offenbar, den zwei vor ihm sitzenden Grünschnäbeln die Arbeit im Schacht mit seiner Schauergeschichte vermiest zu haben, und er benützte seine Gruselstory sogar, um vertraulich zu werden. Mit einer Leichenbittermiene kam er noch auf das heikle Thema der umlaufenden Gerüchte über die Ursache der Katastrophe zu sprechen. Man wisse doch, wie schwer es sei, nach so einem Unglück festzustellen, ob misslungene Sprengarbeiten oder ein ganz gewöhnlicher Kabelbrand dazu geführt hätten. Hofstedt raunte plötzlich sehr leise - und ich staunte darüber, wie er uns ungerührt Einzelheiten des Geschehens auftischte -, dass man sechs Tage danach, als der Brand neu aufgeflammt war, den eingebrochenen Stollen zugemauert hatte, ohne vorher die sterblichen Überreste der Schachter zu bergen. »Wie hätten wir das Feuer anders ersticken können?«

Während Hofstedt zu unserer Abschreckung die Hölle eines Grubenbrandes ausmalte und auch noch ein paar weniger spektakuläre Unfälle der letzten beiden Jahre schilderte, sah ich Siegbert an, der die Augen verdrehte. Zur Offensive übergehend, sagte ich trotzig, wenn die Kumpel ihr ganzes Leben lang im Schacht schufteten, seien wir Manns genug, im Dienst der sozialistischen Sache wenigstens ein Jahr da unten durchzustehen. Wäre mir Nietzsches goldene Regel »Gefährlich leben!«, von der der Philosoph behauptet, sie sei die überzeugendste Wegweisung, um die »größte Fruchtbarkeit (und den größten Genuss) vom Dasein einzuernten«, damals schon bekannt gewesen, hätte ich sicher noch ganz andere Töne gespuckt. Denn nichts anderes war es ja, was mich an der Arbeit im Schacht reizte! Hofstedt reichte es auch so. »Na schön, wenn ihr eure Knochen riskieren wollt«, seufzte er kopfschüttelnd, bevor er uns verabschiedete.

Hofstedts Zustimmung bedeutete für Siegbert und mich elf Monate Frühschicht. Mit der Reichsbahn in aller Herrgottsfrühe ab Bahnhof Werdau täglich nach Zwickau. In den verdreckten Waggons brütete dumpfes Schweigen. Gedankenverloren und zu nichts aufgelegt, dösten die Kumpel in den Abteilen vor sich hin. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Zwickau warteten Busse, welche die aus unterschiedlichsten Richtungen eintreffenden Bergleute zu den außerhalb des Stadtgebietes gelegenen Schachtanlagen fuhren.

21

Um deren Fördertürme herum, die nur einen Steinwurf entfernt von riesigen Abraumhalden in den Himmel ragten, waberte hier zu jeder Jahreszeit ein schlieriger Dunst, den die milchig-bleich funzelnden Lampen an den ausgedehnten Zechenhallen kaum aufhellen konnten.

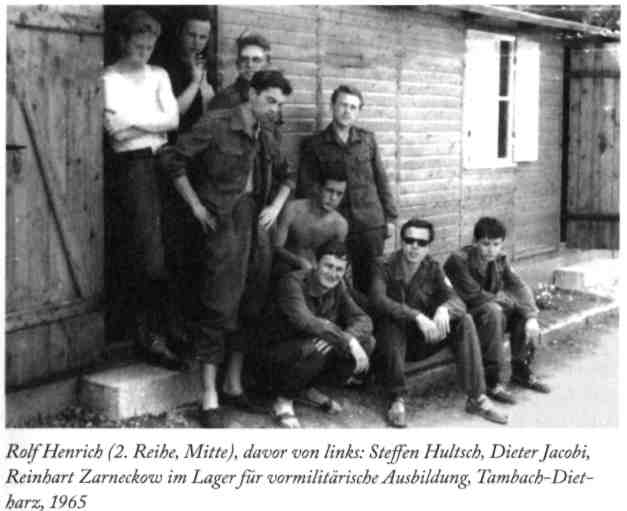

Arbeitsbeginn war 5.30 Uhr. Zuerst in die Waschkaue, einen turnhallengroßen, bis unter die Fenster gekachelten Saal. Auf der einen Seite stand der Spind, den jeder Schachter hatte. Hier zog man sich aus, verstaute die Straßenkleidung, schlüpfte in Badelatschen und schlurfte in Unterhose an den Duschen vorbei, unter denen wir uns nach Arbeitsschluss wechselseitig die Rücken schrubbten. Auf der anderen Seite der Halle ließen wir die an Ketten unter der Decke baumelnden Bündel herunter. Unsere Arbeitsklamotten, die nach jeder gefahrenen Schicht in luftiger Höhe getrocknet wurden - Jacken, Hosen, Hemden, Halstücher, Schuhe. Wir schnallten die Schienbeinschoner um und den Gürtel, an den die über Nacht aufgeladene Batterie für die Kopfleuchte und das Atemschutzgerät für den Notfall eingehakt wurden. Setzten den Helm auf! So ausstaffiert stapften wir über die gusseiserne Treppe hinauf zur Hängebank. Quetschten uns in einen Förderkorb. Pro Fuhre ein Dutzend unausgeschlafener Männer. Die sich hinunter in die schwüle Hitze des Berges stürzten. Druck auf den Ohren. Glänzendwässrige Wände. Es tropfte überall. Glühlampen rasten vorbei. Die zweite, dritte Sohle ... Auf der untersten angekommen ein die Knie stauchender Ruck. Mehr als tausend Meter unterhalb der Erdoberfläche! Jedes gewöhnliche Leben fiel schlagartig von einem ab, blieb unendlich weit entfernt. So, als sei man in eine andere Welt gewechselt.

Auf den ersten Kilometern waren die Strecken hoch ausgebaut. Sie dienten dem Transport der Kohlenzüge. Wenn die Hunte vorbeiratterten, quetschte man sich besser an die Stollenwände, wollte man nicht riskieren, mitgerissen zu werden. Danach wurde es zunehmend enger und beschwerlicher. Stellenweise krochen wir auf allen vieren durch abgesackte Strecken, stiegen Leitern herauf und herunter, bis wir nach einer knappen Stunde schweißtriefend und ausgepumpt den Eingang zu dem engen Tunnel erreichten, den Streb, wo unsere Schicht das Flöz abbaute. Die Temperatur betrug mehr als 30 Grad. Bei dieser Hitze konnte man nur nackt oder mit einer Turnhose bekleidet arbeiten.

22

In den ersten Wochen schippten Siegbert und ich mit überdimensionierten Schaufeln (die Kumpel nannten das Gerät zärtlich »Weiberarsch«) nur die von den Hauern herausgepickerte Kohle auf das ununterbrochen laufende Förderband. Schlappmachen durften wir nicht. Das Tempo bestimmten die Hauer. Nachdem die sich von unserer Ausdauer überzeugt hatten, zeigten sie uns, wie man die Stempel, die wir vorher an einem Ende einkerben mussten, fachgerecht setzte und mit dem erforderlichen Deckenausbau fest verbindet. Das klappte nicht gleich. Die Kollegen bewiesen jedoch eine bewunderungswürdige Geduld: »Junge, so wird das gemacht!« Und schon lief es besser. Die Bergleute, denen wir an die Seite gestellt wurden, waren - bis auf wenige Stinkstiefel - prima Kumpel. Und jeder wusste, sollte es darauf ankommen, einer würde den anderen retten, koste es, was es wolle.

Die Schachter weihten Siegbert und mich in den kräftesparenden Gebrauch des Pickhammers und in die Bergmannssprache ein.

23

Ich lernte Wörter, mit denen heutzutage kein Mensch mehr etwas anzufangen weiß, da sie nur in dieser untertägigen Welt gesprochen wurden. Kaukamm (Grubenbeil), Schwärtel (zur Verschalung dienendes rohes Brett), Teufe (Tiefe), Gesenk (von oben nach unten hergestellte Verbindung zweier Sohlen), Versatz (Auffüllung von Hohlräumen unter Tage, Gestein dafür), toter Mann (abgebaute Teile einer Grube). Hinter vorgehaltener Hand verrieten uns die Kollegen augenzwinkernd die Zusammensetzung der von ihnen bevorzugten Schnupftabakmischung, die wir unbedingt probieren sollten. Und sie trimmten uns darauf zurückzuspringen, wenn es knackte und unversehens Gesteinsbrocken die Holzverschalung der Stollendecke durchbrachen. Stählerne Hydraulikstempel gab es nur in den Versorgungsstrecken.

Die Hauer erhielten Leistungslohn. Dieser wurde anhand der herausgepickerten Kubikmeter berechnet. Das Geld in ihren Lohntüten stimmte am Monatsende nur wenn die zeitraubenden Verrichtungen, das Zuschneiden und Aufstellen der Holzstempel sowie der umständliche Verbund mit der Deckenverschalung möglichst wenig Zeit und Kraft beanspruchten. Da der Ausbau als solcher nicht bezahlt wurde, beschränkten sich die Bergleute auf das Notwendigste, um schneller an die Steinkohle heranzukommen. Weniger Sicherheitsausbau bedeutete am Schichtende mehr Kubikmeter Kohle! Die aufsichtführenden Steiger sahen das bei ihren täglichen Befahrungen zwar, sie drückten meistens aber ein Auge zu. Die Übererfüllung der Planvorgaben war nur auf Kosten der Sicherheit möglich. Arbeitsschutzbestimmungen, Vorschriften über die Dicke der Stempel oder die Dichtigkeit des Verhaues waren das Papier nicht wert, auf dem sie standen. Wie weit man bei so einem Spiel gehen konnte, wussten nur die alten Hasen einzuschätzen: Kumpel, die im alltäglichen Kampf mit dem Berg den Knackpunkt spürten, wenn die Decke über einem zusammenzubrechen drohte.

Fast hätte es mich erwischt, als das Hangende mal herunterkam und ich nicht schnell genug Deckung fand. Ich weiß noch, wie mir ein Geröllbrocken mit Wucht auf den Hartgummihelm krachte, mir die Kopfleuchte wegriss und den kantigen Rand des Helms auf meine Nase quetschte. Und wie mir danach weitere Gesteinsstücke am nackten Oberkörper herunterschrammten.

24

Das grollende Gepolter und knirschende Geschiebe der in einer Breite von drei bis vier Metern eingebrochenen Decke, den herumwirbelnden Kohlenstaub in der Strecke, das Gebrüll des Kumpels, der mich aus der Gefahrenzone zerrte, nahm ich da schon wie aus weiter Ferne wahr. Als ich wieder klar denken konnte, kauerte ich schlotternd auf einer Gezähekiste und wunderte mich über die Stille. Irgendjemand hatte das Förderband und die Schüttelrutschen abgestellt. Und vor mir hockte der Lehrhauer, der einen Verbandskasten zwischen seinen Knien hielt und sorgfältig alle Hautabschürfungen an meinem Körper mit Jod bepinselte. Er grinste beruhigend unter seinem Helmrand. Mich beschlich ein Gefühl des Davongekommenseins. Ich hätte zerquetscht werden können unter einer Waggonladung Bruch. Wie unsere ganze Schicht. Merkwürdigerweise beunruhigte dieser Gedanke mich und die Kumpels nicht weiter.

Mit ihren Rücken an Stempel gelehnt, saßen Siegbert und die anderen Hauer so wie in der Frühstückspause da. Kohlrabenschwarze Männer, die Helme in den Nacken geschoben. Nur das Weiß ihrer Augäpfel und Zähne blitzte. Während sie Kaffee in die Becher ihrer Thermoskannen einschenkten, erörterten sie in hingeworfenen Halbsätzen mit einem Blick, der immer wieder zur aufgebrochenen Decke ging, ob da »noch mehr« herunterkommen würde. Wie ich mich fühlte, war nicht der Rede wert. Ich biss die Zähne zusammen, um mir das Brennen der Jodtinktur nicht anmerken zu lassen. Und Siegbert kalauerte auf meine Kosten: »Rumpeldipumpel, hin ist der Kumpel!« Er stichelte, wahrscheinlich um mich aufzumuntern, aber seine Witzeleien führten nur dazu, dass mir mein eigenes Schweigen bewusst wurde, welches sich wie eine Decke über das Erlebte legte. (Ob Siegberts Spruch wirklich von dem im Revier beliebten Heimatdichter Arthur Schramm stammt, dafür kann ich mich nicht verbürgen. Fuhren wir nach oben, hörte ich aber immer wieder den aus seiner Feder geflossenen Vers, der - mit süffisantem Unterton - gern zitiert wurde: »Der Kumpel aus dem Stollen kriecht, Glückauf, der Sozialismus siecht!« »Siecht« - so sprach man vogtländisch »siegt« aus. Vermutlich war Schramm wegen solcher Zweideutigkeiten unter den Zwickauer Schachtern so beliebt.)

Unter Tage lernte ich eine unkorrekte Welt kennen. Der trotzige Spruch: <Ich bin Bergmann, wer ist mehr?> - im VEB Steinkohlenwerk

25

Martin Hoop wurde er wörtlich genommen. Ernst Blochs aufrechter Gang trieb hier seltsame Blüten. Etwa wenn von Stollen zu Stollen die Befahrung des Schachts durch die Genossen der Betriebsleitung telefonisch angekündigt wurde. Kletterten die Großkopfeten, vom Parteinik angefangen bis zum Betriebsgewerkschaftsleiter, schnaufend die Holzleitern zu unserer Sohle herauf, um mal wieder unsere Arbeitsweise arbeitsschutzrechtlich zu begutachten, versammelten sich nicht selten alle Hauer des Vortriebs spontan um den Austritt herum und pinkelten ihnen respektlos auf ihre Plastikhelme. Was nicht weiter auffiel. Es tropfte hier sowieso überall.

Die einzigen Autoritäten, die einem Bergmann unter Tage was zu sagen hatten, waren Steiger, aber doch nicht diese Bürohengste. Steiger genossen höchsten Respekt. Zum Teil waren das Männer, die noch nicht lange aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft heimgekehrt waren, da man sie in den russischen Kohlegruben nicht hatte gehen lassen wollen. Ihr desillusionierter Blick duldete keine substanzlose Widerrede. Nur sachliche Einwendungen zählten. Man sah ihren scharf geschnittenen Gesichtern an, was sie in Krieg und Gefangenschaft durchgemacht hatten.

Da Siegbert und ich volljährig waren, bekamen wir am Ende jedes Monats wie die anderen Bergleute das allseits beliebte Deputat: einen Liter hochprozentigen »Kumpeltod« und vier Tafeln Schokolade. Ob man uns den Schnaps spendierte, damit wir die Schinderei im Schacht mal vergessen konnten? In den Sechzigern war ich körperlich durchtrainiert. Im Jahr zuvor hatte ich noch die Kreismeisterschaft im 100-Meter-Brustschwimmen gewonnen. Und bei den Bezirkswettkämpfen der Leichtathleten die Bronzemedaille im Diskuswerfen geholt. Deshalb glaubte ich, die Arbeit unter Tage würde für mich zwar anstrengend werden, aber angesichts meiner Konstitution nicht wirklich problematisch sein. Eine ganze Schicht durchzuackern, war jedoch viel kräftezehrender, als ich es mir je vorgestellt hatte. Was es tatsächlich heißt, sechs Tage in der Woche tausend Meter unter Tage einen Presslufthammer in der Hand zu halten, wurde mir erst klar, seit ich mir, wie es in meinem Facharbeiterbrief heißt, »in kurzer Zeit gute bergmännische Fähigkeiten« angeeignet hatte.

26

Am Horizont ein Silberstreif - Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung

Auch nach meiner befristeten Eingliederung in die herrschende Arbeiterklasse war ich weit davon entfernt, politisch klar denken oder gar entscheiden zu können; mich beseelte aber das Gefühl, im Osten sei gerade - nach einem missratenen Start in der unmittelbaren Nachkriegszeit - eine neue, vielleicht sogar die Neue Welt im Werden begriffen. Eine wahrhaft sozialistische Alternative, bei der die Arbeiter und kleinen Angestellten nicht mehr nur wie eine Herde geschoren, gescheucht und stalinistisch administriert werden sollten, sondern in der all die Menschen, denen ich auf dem Bahnhof in Werdau oder Zwickau und im Schacht nähergekommen war, die schon so früh immer schon so müde waren, ihr subalternes Dasein fortan selbstbewusster führen könnten.

»Plane mit, arbeite mit, regiere mit« - über diese von oben landesweit propagierte Parole wurde viel gelästert. Sie aber überhaupt in die Welt zu setzen, fand ich beachtlich. Mit meinem Freund Harry Kirchner versuchte ich mich darüber auszusprechen. Harry verstand sich als Techniker. Als Jahrgangsbester hatte er sein Ingenieursstudium an der Fachschule in Chemnitz abgeschlossen. Nun arbeitete er in einer kraftfahrzeugtechnischen Entwicklungsabteilung in Leipzig. Meine aus dem Repertoire des Vulgär-Marxismus entnommenen Argumente, wonach man die Produzenten eigentlich nur ermutigen müsse, sich ihrer ausschlaggebenden Rolle im Arbeitsprozess bewusst zu werden, überzeugten ihn überhaupt nicht. Was sagte das schon, die Arbeiterklasse, ein Haufen Einzelner, die doch nur an sich dachten, die schwer zu lenken seien. Gelächter in den Kneipen, Zynismus in den Werkskantinen. Die sozialistische Demokratie interessiere die doch überhaupt nicht. »Nur wer technisch spitze ist, gewinnt den Wettlauf der Systeme«, hielt Harry mir immer wieder entgegen; den alten Traum einer Emanzipation aller Werktätigen hatte er beizeiten aufgegeben.

27

Trotz Harry Kirchners Skepsis bezüglich der maroden technischen Ausstattung der volkseigenen Wirtschaft strahlte der Silberstreif am Horizont in meinem Leben 1963/64 viel heller als in jedem späteren Jahr der DDR. Bei einer derart optimistischen Grundstimmung erhebt sich unweigerlich die Frage: Wie kann das sein, wenn doch zwei Jahre zuvor gerade die Berliner Mauer errichtet wurde? Was mich betrifft, kommt hinzu, dass ich auch Kandidat der SED wurde. Brauchte es dafür besonders große Scheuklappen? Oder gab es Gründe, ausgerechnet zu jener Zeit sich der Partei anzuschließen?

Man darf rückblickend nicht die für die ganze DDR-Geschichte einmalige Situation Anfang der Sechziger übersehen. Nur einmal, und zwar genau in dieser Phase, drängten ja der Generalsekretär der SED und mit ihm viele Funktionäre gemeinsam mit gestandenen Wirtschaftsfachleuten, landesweit verehrten Künstlern, reformwilligen Juristen, großen Gruppen der wissenschaftlich-technischen Intelligenz und der Belegschaften in den volkseigenen Betrieben auf die radikale Modernisierung des DDR-Sozialismus. Selten wurde in Deutschland so viel gedacht und Neues geplant! Nichts stimmte mehr, was jahrelang gepredigt worden war. Das theoretische Fundament des Ganzen wurde federführend von dem zum Minister beförderten früheren Mitarbeiter Wernher von Brauns, Erich Apel, konzipiert und auf der im Juni 1963 veranstalteten Konferenz zur Einführung des Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung abgesegnet.

Auf der Grundlage der Konferenzmaterialien verabschiedeten Volkskammer und Ministerrat schrittweise eine Reformgesetzgebung, die dem Eigensinn der gesellschaftlichen Sektoren Wirtschaft, Wissenschaft, Recht, Kultur und Bildung besser Rechnung tragen sollte. Fachleute aller Bereiche, Kulturschaffende, große Teile der Belegschaften der volkseigenen Unternehmen im Bündnis mit reformwilligen Kadern der SED auf der einen Seite, bremsend auf der anderen Seite die stalinistischen Bonzen im Partei- und Staatsapparat - so stellte sich für mich die Frontstellung der politischen Kräfte in der von Walter Ulbricht höchstpersönlich angezettelten Schlacht dar.

Selbst an den verdammten Mauerbau knüpfte ich Hoffnungen! Vielleicht entfaltete sich ja jetzt endlich die Spezifik der sozialistischen Warenproduktion, ungestört von einkaufswütigen Westberlinern und flüchtenden Ingenieuren, deren Fachwissen in den Fabriken so dringend gebraucht wurde.

28

Alle Kümmernisse, die den sozialistischen Alltag beschwerten, würden ihre Lösung finden, womit in absehbarer Zeit die beschlossenen Grenzmaßnahmen überflüssig würden. Wie sehr die geschlossene Grenze schon bald jedes Dasein entstellen würde und am Ende das zum Einsturz brachte, was sie eigentlich festigen sollte, mochte ich mir gar nicht vorstellen.

Hoffnung hegte weiß Gott nicht nur ich. In meinen letzten Sommerferien nach dem Abitur verdiente ich mir ein bisschen Geld als Transportarbeiter auf dem Werdauer Güterbahnhof. Mit den dort beschäftigten Arbeitern wuchtete ich vormittags Apfelsinenkisten auf LKWs und schaufelte nachmittags die Aschekuhlen in den Kammgarnspinnereien leer. Bereits bei dieser Gelegenheit war mir aufgefallen, wie die Kollegen gegenüber den angekündigten Maßnahmen erstaunlich aufgeschlossen reagierten, diese jedenfalls nicht nur als Propagandatrick abtaten. Kleine Verbesserungen und Erleichterungen ihres beschwerlichen Alltags erwarteten sie durchaus.

Kritischer diskutierten die Bergleute in den Parteiversammlungen, an denen ich im Martin-Hoop-Werk teilnahm. Für sie stand die Ausgestaltung des Leistungsprinzips, das zukünftig konsequenter durchgesetzt werden sollte, im Mittelpunkt ihres Interesses. Solange darüber nur abstrakt gestritten wurde, verlief die Debatte in sachlichen Bahnen. Was die Gemüter erhitzte, war die regelmäßig erhobene Forderung nach einer drastischen Reduzierung der aufgeblähten Verwaltungen im Betrieb. Hier erst schieden sich die Geister. Denn die Schachter wollten die auf ihre Kosten nassauernden Funktionärscliquen der SED, des FDGB und der DSF reduziert wissen, die alle im Werk ihre aufwändigen Büros unterhielten.

Sicher, die Bergleute entdeckten nicht über Nacht ihre Liebe zur SED, ganz gewiss nicht. Instinktiv spürten sie jedoch: Nach dem 13. August 1961 steckte die Partei außen- wie innenpolitisch in der Klemme und riskierte durch das propagierte Neue Ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft (NOS) überraschend einen ernst gemeinten Befreiungsschlag, der den Interessen der Allgemeinheit entgegenkam und nicht nur ihrem Machterhalt diente. Gerade in ihren eigenen Reihen würde es viele Verlierer geben, wenn das

29

Geplante erfolgreich durchgeführt würde. Dass die Partei selbst das von ihr geschaffene Wirtschaftssystem auf den Prüfstand stellte, und das so gründlich, wie es kein Reformer in der DDR danach jemals wieder gewagt hat, imponierte den Arbeitern. Hoffnung kam auf, es könnte vielleicht doch klappen, die nach jahrelanger Kommandowirtschaft ramponierte Industrie des ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates zu sanieren.

An Kantinentischen, in Brigadeversammlungen ebenso wie in den verräucherten Kneipen, in die wir nach der Schicht einkehrten, wusste auf einmal jedermann Bescheid, worum es ging, sobald Erich Apels Zauberformel NOS beschworen wurde: Eigenverantwortlichkeit der bislang rein zentralistisch geleiteten Betriebe, Beweglichkeit der Planung, Nutzung der Marktgesetze und schnelle Überführung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Produktion. Eigentlich war die Sache simpel. Ökonomische Hebel wie Selbstkosten, Preis, Gewinn, Kredit, Leistungslohn und Prämie sollten wieder genutzt werden. Das leuchtete ein. Und tatsächlich: Erste Fernsehapparate, Kühlschränke und Waschmaschinen hielten Einzug in die bessergestellten Haushalte meiner Freunde. Es ging in kleinen Schritten bergauf! Und Walter Ulbricht sah sich als Modernisierer, der für den Großen Bruder im Kreml neue ökonomische Lehrsätze in petto hielt. Obwohl doch die Doktrin »Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen« genau das Gegenteil behauptete.

Haben wir den Spitzbart unterschätzt? Gestaunt habe ich jedenfalls, als ich nach 1989 in den Dokumenten zur Deutschlandpolitik eine handschriftliche Notiz Honeckers gelesen habe, aus der zu entnehmen war, wie weinerlich Breschnew sich im Juli 1970, da verblasste der Silberstreif am Horizont bereits wieder, bei ihm über Ulbricht beklagt hat: »Du weißt, damals 1964 Datscha (Döllnsee). Er stellt einfach meine Delegation auf die Seite (Tichonow etc.), presst mich in ein kleines Zimmer und redet, redet auf mich ein, was alles falsch ist bei uns und vorbildlich bei euch. Es war heiß. Ich habe geschwitzt. Er nahm keine Rücksicht. Ich merkte nur, er will mir Vorschriften machen, wie wir zu arbeiten, zu regieren haben. Lässt mich gar nicht erst zu Wort kommen. Seine ganze Überheblichkeit kam dort zum Ausdruck, seine Missachtung des Denkens, der Erfahrung anderer. Hat die SU, die KPdSU nicht

30

die Welt verändert?« Der designierte Kremlchef von Walter Ulbricht in den Schwitzkasten genommen. Chapeau! Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Erkannte Ulbricht womöglich als einziger marxistischer Parteiführer damals, dass die deutsche revolutionäre Tradition nur gegen die Sowjetunion fortgeschrieben und den voranschreitenden Erzeugungskräften entsprechend vollzogen werden konnte?

Auch in der Freizeit bestimmte jetzt ein flotterer Rhythmus den Takt, in dem wir atmeten, in dem unsere Herzen schlugen; die Beatles mit ihren Ohrwürmern »She Loves You« und

»I Want to Hold Your Hand«. Wie sie mit lockerer Hand ihre Titel raushauten, zwei Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug - das war einfach toll. Ich spürte die Berauschtheit einer Welt, die sich scheinbar auf eine Weise wandelte, wie nicht nur ich es ersehnte. Ich fühlte mich pudelwohl. Eine Einstellung, die alles von sich gewiesen hätte, was damals meine Sehnsüchte erregte, wäre mir wie ein Verzicht auf Leben, wenn nicht gar wie eine Verneinung des Daseins selbst vorgekommen.Vielleicht lag es ja wirklich an der Musik, nach der wir jetzt tanzten? Im Jugendklubhaus jedenfalls, wo wir an den Wochenenden schwoften, versuchten alle Bands, die Beatles zu kopieren. Nur kurz vor To-resschluss, sobald die unausweichliche Damenwahl angesagt wurde, schmalzten die Jungs auf der Bühne bei schummeriger Beleuchtung und unter Einsatz ihrer Rumba-Rasseln weiterhin die »Capri-Fischer«. Und alle johlten mit: »Wenn bei Capri die Rote Flotte im Meer versinkt ...« Man zog die Vergötterte in ihren Perlonstrümpfen, die sich wie eine zweite erotisierende Haut das Bein hochzogen und lockend unter dem Rocksaum verschwanden, zärtlich schnaufend zu sich heran und bekam eine Erektion, die das Mädchen in der Bauchgegend spürte. War der Tanz vorüber, steckte man lässig eine Hand in die Hosentasche, um dieses aufdringliche Zeichen persönlicher Lust zu tarnen. Am Tisch angekommen, deutete man knapp eine Verbeugung an. Sie dankte hoheitsvoll wie die Prinzessin auf der Erbse, und man wusste nie so recht, ob für den Tanz oder weil sie gespürt hatte, wie sehr man sie in dieser Nacht begehrte.

Nach Ansicht des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend (FDJ) war der auf »die Prozesse der technischen Revolution« zurückgehende veränderte »Gitarren-Sound eine progressive Erscheinung der Tanzmusikentwicklung«, in der sich »das neue Lebensgefühl der Menschen, besonders der Jugend«, widerspiegelte. Es wurde wild auseinander getanzt. Nur der bullige Wirt in der Tonhalle von Reichenbach, ein ehemaliger Deutscher Meister im Ringen, wollte sich mit unserem Gezappel nicht abfinden. Offenbar hatte der Kraftprotz das im Oktober 1963 verabschiedete Jugendkommunique nicht gelesen, in dem ausdrücklich die Bevormundung und Gängelung der Jungen durch die Alten kritisiert und die Geschmacksapostel zu mehr Toleranz verdonnert worden waren. Er forderte stur, unbeeindruckt durch den neuen Kurs der Partei, die Tanzenden auf dem Parkett immer wieder auf, sich gefälligst so zu bewegen, wie sie es in der Tanzstunde gelernt hätten. Folgte man dem nicht sofort, schubste er einen rüde auf der Tanzfläche herum. Ihm dafür mal einen Schwinger zu verpassen, traute sich niemand. Der Mann hatte kraft Muskelmasse das Gewaltmonopol auf seiner Seite.

31-32

Saale-Athen, im Tale liegend - 11. September 1964

Nach der im März bestandenen Aufnahmeprüfung (ich musste Westberlins völkerrechtlichen Status auseinanderklamüsern, also begründen, warum die von Amerikanern, Engländern und Franzosen besetzte Hälfte der Stadt nicht zur Bonner Republik gehörte) fieberte ich an jenem Freitag dem auf 10 Uhr angesetzten Festakt in der Universität entgegen. Heute kommt mir das ganze Getue ziemlich spießig vor. Wir schlurften brav, die Herren im Anzug, mit Perlonhemd und Lederschlips, die Damen in ihren weißen Blusen und mit toupiertem Haar, steif wie Zuckerwatte, hinter dem eine Art Zepter tragenden Pedell her. Vor uns trotteten in ihren Talaren die Professoren. Weinrot die Juristen, violett die Philosophen, schwarz die Theologen, blutrot die Mediziner. Es ging einmal um die gotischen Mauern der Universität herum, bevor sich der ganze Tross im Auditorium Maximum Günther Drefahls Rede anhörte.

Rektor Drefahl, der immer eine abgedunkelte Brille trug, verkündete mit bemühtem Pathos das Übliche. Jeder, der sich anstrenge, der nur unbeirrbar und beharrlich genug sei, könne alles werden: Forscher, Lehrer, Richter, Chemiker, Arzt. Wir müssten aber im Geiste von Karl Marx, Friedrich Engels und Lenins auch an der sozialistischen Umgestaltung fleißig mitwirken. Entscheidend sei dabei das richtige Bewusstsein. Bewusstsein! Das Wort kam öfter vor. Drefahl gehörte zu der hofierten Spezies der parteilosen DDR-Humanisten. Mit deren Hilfe wollte die SED die Reputation des Landes international aufbessern. Er amtierte von 1969 bis 1989 als Präsident des Friedensrates der DDR.

Drefahls Rede war stinklangweilig. Mich beeindruckte jedoch das berühmte Wandbild Ferdinand Hodlers an der Stirnseite des Saals, welches den Auszug der Jenenser Studenten in den Freiheitskrieg 1813 gegen Napoleon zeigt. Das ging mir nahe! Mich überwältigte ein ähnliches Gefühl wie bisweilen im Musikunterricht. Wenn wir da Theodor Körners von Weber vertontes Lied »Lützows wilde, verwegene Jagd« schmetterten, hatte mich das auch jedes Mal in einen patriotischen Taumel versetzt.

33

Soll ich gestehen, wie sehr mich der Anblick dieser Freischar in ihrer schwarzen Montur, mit den geschulterten Gewehren und den Pferden faszinierte? Ich fühlte mit diesen Jünglingen. Wie sie ihre humanistische Erziehung hinter sich lassen; sie abwerfen wie ein Hengst den scheuernden Sattel. Wie sie über Jahre ein gewalttätiges und ausschweifendes Leben führen, um schließlich in der entscheidenden Schlacht, die aus den Besiegten Sieger machen wird, zu triumphieren oder zu sterben. Zum Abschluss der Feierstunde sangen wir die Nationalhymne. Die in den ersten zwei Reihen sitzenden Professoren erhoben sich, und wir intonierten mit ihnen: »Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt...«

Danach bummelte ich durch Jenas Gassen. Die ruhmreiche Tradition der alten Universitätsstadt, auf Schritt und Tritt stieß man hier darauf, wirkte auf mich wie ein Zuruf. Ich pilgerte zum Griesbachschen Auditorium im Löbdergraben, wo im Mai 1789 Schiller seine Antrittsvorlesung »Einführung in die Universalgeschichte« gehalten hatte. Sah mir die Büsten und Denkmäler berühmter Professoren in der Goetheallee an, wie der Fürstengraben damals hieß. Auf Emailleschildern und bronzenen Erinnerungsplaketten an den Häuserwänden las ich die Namen der Unsterblichen, die in der Stadt gewohnt und gelehrt hatten: Goethe, Schiller, Fichte, die Gebrüder Schlegel, Humboldt, Klopstock ... Beim Lesen erging es mir wie Heine in Berlin, den bei dem Gedanken, da oder dort könnte Lessing einmal entlanggelaufen sein, stets ein Schauer überlief.

Wie viel wussten wir Grünschnäbel eigentlich darüber, was mit der Juristerei auf uns zukommen würde, als wir im Hörsaal das erste Mal unseren Sperrholzsitz herunter- und das dazugehörige Schreibpult krachend heraufklappten? Viel war das nicht. Aber jedes Studium verwandelt uns. Besonders die Juristerei suggeriert ihren Adepten Problemlösungen, die scharf in den Gesellschaftskörper einschneiden, womit zugleich Überzeugungen indoktriniert werden, die das Weltbild eines Studenten und seine Vorstellungen über Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit prägen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt habe ich in jenen Diskursen die vielen Borniertheiten entdeckt, die mein Dasein in seinen Möglichkeiten begrenzt haben. Da wunderte ich mich, wie oft ich immer wieder das schillernde Farbenspiel der Welt für die dürftige Siebenzahl der Grundfarben preisgegeben habe.

34

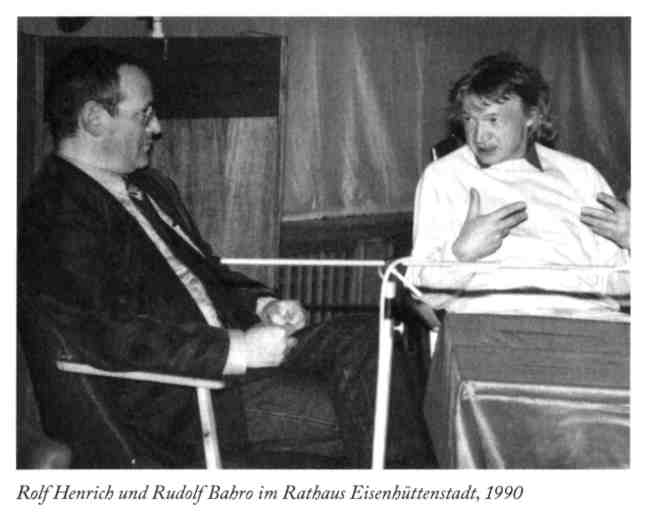

Blicke ich heute auf mein Studium zurück, meine ich sicher zu sein, dass es neben denen, die von vornherein nur einen juristischen Brotberuf anstrebten, mit mir unter den zwei Dutzend Kommilitonen meines Semesters manchen idealistisch Gesinnten gegeben hat. Reinhart Zarneckow zum Beispiel, der später im ersten Landtag Brandenburgs eine wichtige Rolle im Stolpe-Ausschuss spielte, Steffen Hultsch, der es bis in den Bundestag schaffte, oder Suzanne Salomon, die sich als Rechtsanwältin in Berlin nach 1990 einen Namen durch ihre couragierte Verteidigung höherer SED-Chargen erworben hat. Ohne Zweifel gehört auch German Walter dazu, der sich zu Tode getrunken hat, als er mit der Verlogenheit der sozialistischen Verhältnisse nicht mehr klarkam.

Ob meine Kommilitonin Brigitta Kögler, die als Mitbegründerin des Demokratischen Aufbruchs politisch avancierte, in der Umbruchs-

35

zeit opportunistisch oder gesinnungsethisch handelte, vermag ich nicht einzuschätzen. Allerdings war ich ziemlich überrascht, wie überheblich sie 1990 in der Volkskammer auftrumpfte. Während des Studiums war sie ein Mauerblümchen. Und juristische Sachkunde konnte man ihr leider nie bescheinigen.

Wie unreif und blauäugig erscheint heute das, was wir seinerzeit in den Sechzigern gedacht und gefühlt haben? Aber steckte darin nicht auch ein kindlich-naiver Glaube, dem es im Kalten Krieg der Ideen und der Militärblöcke oftmals um Heiligeres und Höheres ging, weshalb derselbe Glaube immer wieder nach Zeiten der Anpassung und des üblen Mitmachens gegen die zementierten Verhältnisse revoltierte?

Im Januar 1990 besuchte mich Rudolf Bahro. Bis nach Mitternacht debattierten wir am Küchentisch sitzend darüber, wie wir als Genossen in einen so feindlichen Widerspruch zur Parteilinie geraten sind. Es gehört ja zu den auffälligsten Erscheinungen, dass die SED in ihren Reihen immer wieder Feindschaften erzeugt hat, die an ihrer Macht rüttelten, weil sie gar nicht daran dachte, anfangs nur geringfügig abweichende, aber wohlwollende Kräfte zur Erhaltung ihrer eigenen Gestaltungsansprüche sinnvoll einzubinden. Wir dachten dabei an Wolfgang Harig, Walter Janka, Robert Havemann, Jürgen Fuchs und manchen anderen Geächteten.

In dem Gespräch mit Rudolf geisterte das verdunkelnde Wort vom »Idealismus in den Köpfen« zwischen uns herum, der wohl bei ihm und bei mir eine Rolle im Leben gespielt hat. Wie wir uns bescheinigten, liebten wir dieselben metaphysischen Konstruktionen. Die wir geschluckt haben wie ein Narkotikum, das unentbehrlich gewesen ist, um die Tristesse des Sozialismus besser zu ertragen. Von A wie Antifaschismus bis Z wie Zoon politikon war es dieselbe Leier gewesen.

Als Rudolf sich schlafen gelegt hatte, bin ich noch einmal vor unser Haus getreten, um den in dieser Nacht klaren Sternenhimmel zu bewundern. Zurückgekehrt ins Wohnzimmer schlug ich das Büchlein auf, welches er mir als Gastgeschenk mitgebracht hatte. Es trägt den Untertitel: »Das Beispiel Beethoven / und sieben Gedichte«, worunter er die Widmung eingetragen hat Für Rolf, mein Anlauf zur Opposition. Das machte mich neugierig. Wehmütig las ich da einen Vers, den Bahro genau in der Zeit getextet hat, über die ich hier berichte:

36

Meerfahrt war uns das Leben: Es lockte fern

der ewige Silberstreifen am Horizont.

Es trieb uns jene ungeheure Sehnsucht,

dass Edles nur, Schönes nur sei.

Man will es heute nicht mehr wahrhaben, aber es ist so: Der Weg ins Paradies der Arbeiter und Bauern war mit literarisch ambitionierten Versen gepflastert. Mit einem Reim auf den Lippen, am liebsten mochten wir Wolf Biermanns Gesänge, schritt die Unschuld mit ihrem blutigen Lächeln im Gleichschritt dem Morgenrot entgegen. So oder so, die Erde wird rot - das plapperten wir dem Schnauzbart wie einen Kinderreim hinterher.

Und jedes zweite Wort hieß Menschheit. Wir zielten ins Allgemeine, und wir trafen immer ins Schwarze! Tollwütig vor guten Absichten. Bahro liebte Hölderlin. Seine vom großen Meister inspirierten Worte drücken trefflich jene lyrische Gestimmtheit aus, die ihn, mich und viele andere rebellische Streuner im Ländchen der Arbeiter und Bauern beseelte.

Heute kann man sich darüber lustig machen - aber vergessen wir nicht: Selbst Robespierre hat, bevor er Todesurteile unterzeichnete, zierliche Verslein geschmiedet. Und die Kellerratte Marat verzapfte nicht nur kommunistische Manifeste. Auch dieser allseits bekannte Protagonist des Menschheitsfortschritts blamierte sich wie andere Revoluzzer mit einem sentimentalen Roman. Gibt es hier einen verborgenen Quellgrund, dessen wir uns gar nicht bewusst waren? Milan Kundera hat dafür den Ausdruck »lyrisches Alter« erfunden (»... ich kann mich bis heute sehr gut in eine begeisterte lyrische Verzückung hineinleben, die, ihrer selbst trunken, unfähig ist, ob der eigenen Pracht den Nebel Welt zu sehen«).

Auch ich konnte erst erwachsen werden, als diese Altersstufe hinter mir lag, und nachdem ich den Mut aufbrachte, über die ganze verkorkste Mixtur aus Kitsch, Rücksichtslosigkeit, Streben nach Vollkommenheit und revolutionärer Eiferei zu lachen, um so den Weg durch die Nebelschwaden der Welt hindurch zu finden.

37-38

#

Gesellschaftswissenschaftliches Grundstudium als Misstrauenstraining

Die Seligkeit, die mich noch am Tag meiner Immatrikulation hatte schwärmen lassen, wich nach meinem Umzug in die Saalestadt schnell einem Lebensgefühl, welches durch die prekären Existenzbedingungen des studentischen Daseins in Jena eingetrübt wurde. Studentenbuden gab es hier nur in sehr begrenzter Zahl. Angesichts der landesweiten Wohnraumnot war das nicht verwunderlich. Um dennoch eine ungenutzte Dachkammer aufzuspüren, rannte ich abends von Haus zu Haus, klingelte willkürlich bei irgendeinem Mieter, um ihn nach leerstehendem Wohnraum auszufragen. Meine Suche blieb erfolglos. Obwohl ich es ursprünglich auf keinen Fall wollte, musste ich mich notgedrungen in den ersten zwei Semestern mit einer Doppelstockbettstelle im Männerwohnheim Lobeda zufriedengeben. Lobeda, fünf Kilometer südlich des Jenaer Stadtkerns gelegen, war in der Nachkriegszeit eingemeindet worden; es bewahrte aber als Ortsteil bis zum Aufbau der Trabantenstadt Neulobeda, der sich bis in die achtziger Jahre hinzog, seinen ländlichen Charakter. Hundert Meter vom Wohnheim entfernt endete die Straßenbahnlinie. Inmitten eines Kornfeldes fuhr die Tram hier ihre Wendeschleife und danach zurück in die Innenstadt.

Praktisch an meinem Quartier war die Nähe zur Autobahn. Sonnabends nach Vorlesungsschluss kam man schnell zu Fuß zur nächstliegenden Auffahrt. Da ich meistens per Anhalter fuhr, wenn ich meine Mutter in Werdau oder Harry Kirchner in Leipzig besuchte, war das ein Vorteil; der aber leider nicht die katastrophalen Zustände aufwiegen konnte, denen man in dieser Wohnstätte ausgesetzt war. Wacklige, quietschende Bettgestelle, verkeimte und muffige Matratzen, ein mickriger Tisch für bis zu zehn Zimmergenossen, dazu ein paar Hocker und drei, vier Blechschränke; von der Decke herab baumelte an der Elektro-leitung eine Glühbirne in jedem Zimmer. Etwa 150 Studenten hausten auf engstem Raum zusammengepfercht, unterschiedlichste Fakultäten, bunt durcheinandergewürfelt. Dienstags kneipten die Physiker, mitt-

39

wochs die Chemiker, donnerstags die Landwirte - so ging es in einem fort. Kehrten die Burschen von ihren Zechtouren zu mitternächtlicher Stunde zurück, krakeelten sie noch ewig auf den Fluren herum.

Um diesem Radau nicht ständig ausgeliefert zu sein, trieb ich mich lieber selber mit Kommilitonen in den Kneipen der Innenstadt herum -bevorzugt becherten wir in der »Sonne« am Markt oder im »Roten Hirsch«. Schlössen unsere Stammlokale, zogen wir weiter zur Mitropa-Gaststätte im Paradiesbahnhof. Überall kostete das Bier 45 Pfennig. Öfter mal auf ex zu trinken, wodurch der Alkoholspiegel rasch angehoben wurde, animiert durch obszöne Sprüche wie »Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack!«, galt als studentisch und männlich. Und je mehr schaumgekrönte Seidels die schwitzenden Kellnerinnen herbeischleppten, desto lauter lärmten wir. Mit den leergetrunkenen Gläsern klopfte und rieb man knarzend auf der Tischplatte.

Äußerst beliebt war das »Stiefeltrinken«. Bei dieser Übung kreiste ein gläserner biergefüllter Stiefel. Jeder am Tisch trank zwei, drei Schluck. Höllisch achtgeben musste man, wenn in der Stiefelspitze nur noch ein Rest übriggeblieben war, dass einem beim letzten Zug das Bier nicht ins Gesicht schwappte. Setzte man den Stiefel falsch herum an, war ein solches Malheur unvermeidlich. Den mit diesem Brauch nur ungenügend vertrauten Frauen am Tisch passierte dieses Missgeschick immer wieder. Oft dachten sie nicht daran, dass die Stiefelspitze nach oben zeigen musste. Aber ausgerechnet ihnen wurde hinterhältig meist der letzte Schluck angeboten. Passierte es dann, johlte die ganze Runde. Taktgefühl oder gar gute Manieren waren verpönt. So was galt als sentimental und spießig. In Mode war, grobianisch aufzutreten. Obwohl mir das gar nicht so selten widerstrebte, ich ließ mich da mit hineinziehen, um nicht als Spaßverderber zurückzustehen.

Bei dieser Lebensweise beschränkte sich das Lernen außerhalb der Vorlesungen und Seminare - viel mehr als ein Querlesen der uns aufgegebenen Pflichtliteratur und hektisches Pauken für die angesetzten Klausuren war das sowieso nicht - zumeist auf die wenigen Stunden, in denen wir uns nachmittags im Collegium Jenense aufhielten. Im zweiten Stock hatte hier die rechtswissenschaftliche Fakultät ihren Sitz. Für die Angehörigen der Fakultät stand das auf derselben Etage gelegene

40

Georg-Sauter-Zimmer offen. Ein mit Sesseln und bescheidenem Komfort eingerichteter kleiner Bibliothekssaal, benannt nach dem Maler Georg Sauter (1866-1937), der in den Dreißigern die Innenausstattung der Geschäftsräume des Dekans gestaltet hatte. Dieser Saal ist in der ersten Zeit der einzige Ort gewesen, wo ich Ruhe fand. Hier konnte ich auch meinen persönlichen Leseplan abarbeiten und, so wie Lore Nagel es mir empfohlen hatte, meine Hegelkenntnisse vertiefen. Die ansonsten miserablen Arbeitsbedingungen gefährdeten jedoch keineswegs einen erfolgreichen Studiengang. Für »hervorragende Leistungen« bekam ich auf Vorschlag meiner Seminargruppe nach dem ersten Studienjahr ein Zusatzstipendium von monatlich 65 Mark. Viel Geld damals.

Angehende Juristen mussten obligatorisch ein Grundstudium durchlaufen. Damit sollten sie ideologisch gefestigt werden, bevor kritische Fragen nach dem Recht und der sozialistischen Gesetzlichkeit sie in Zweifel stürzen konnten. In welchen Vorlesungen und Seminaren man

41

sich blicken ließ - all das wurde aufmerksam registriert, und anonymes Mitschwimmen war weder erwünscht noch dem eigenen Status und Lernerfolg zuträglich. Schlage ich mein Studienbuch auf, welches die Hochschulnummer 34883 ausweist, dann ist dort für das erste Semester lediglich eine juristische Vorlesung mit vier Wochenstunden bei Professor Heinz Paul im Arbeitsrecht verzeichnet. Außer dieser Kostprobe aus dem Corpus iuris standen auf dem Lehrplan Staats- und Rechtstheorie (4 Stunden), Politische Ökonomie des Sozialismus (2), Entwicklung der Arbeiter-und-Bauern-Macht (2), Dialektischer und historischer Materialismus (4), Geschichte der Arbeiterbewegung (2) und Politische Ökonomie des Kapitalismus (2). Im Frühjahrssemester kamen Zivilrecht (3 Stunden), LPG-Recht (3) und Staatsrecht (3) hinzu.

An die Schwerpunkte meines Grundstudiums kann ich mich nur noch bruchstückhaft erinnern. Im Fach Dialektischer Materialismus wurde beispielsweise in epischer Breite das Verhältnis von Bewusstsein und Materie durchgekaut. Mit kleineren Einschränkungen und mancherlei Hinweisen auf neurodynamische Strukturen zielte natürlich alles auf das voraussehbare Ergebnis ab, dass die Materie als das Primäre zu gelten hatte, weshalb alles Denken, Fühlen und Wollen letztlich als ein Entwicklungsprodukt derselben anzusehen war. Wer sich im Rahmen dieser Betrachtungsweise gedanklich darauf einstellte, dass sämtliche juristischen, politischen, philosophischen und religiösen Vorstellungen und Institutionen der Menschheit aus ihren wirtschaftlichen Lebensbedingungen abgeleitet werden konnten, befand sich auf der sicheren Seite. Dabei folgte die Argumentation der ideologischen Linienrichter durchaus einer rigiden Beweisführung, die aber stets etwas Abgekürztes und Gewaltsames an sich hatte und mehr auf den Willen als den Verstand der Hörer setzte. Es war ein disziplinierendes Wissen, mit dem wir traktiert wurden, ein Wissen, dessen Zweck darin bestand, uns genauestens die Leitplanken aufzuzeigen, die wir im politischen Diskurs nicht streifen durften.

Bewegte man sich brav in der Spur, brauchte man einen Zusammenprall mit den marxistisch-leninistischen Gesinnungswächtern nicht zu fürchten. Anderenfalls drohte einem schnell die Entlarvung als »Revisionist«. Oder man wurde gar zu einem Anwendungsfall für die durch

42

Rolf Henrich bei der Festrede auf die Professoren Haney und Riege

Lenin entdeckte »Kinderkrankheit der kommunistischen Bewegung« erklärt, den Linksradikalismus. Was mich betrifft, sollte es noch vier Jahre dauern, bis die Gralshüter der unbefleckten Lehre mich erstmalig in eines ihrer Schubfächer steckten.

Die geballte Ladung der gängigen Dogmen, die von den meist aus anderen Fakultäten ausgeliehenen Leninisten auf uns abgefeuert wurde, erweckte bei mir den Verdacht, dass es im universitären SED-Kollektiv mächtige Kräfte geben müsse, welche überhaupt nicht daran dachten, den in der DDR mit dem NOS von oben eingeläuteten Kurswechsel in ihrer Lehrtätigkeit ernsthaft zu berücksichtigen. Wie viele von den schönen Blumen, die ich so prächtig blühen sah, würden das durch sie verspritzte Gift unbeschadet überstehen? Woher nahmen diese Sturköpfe eigentlich das Recht, jedes reformfreudige Denken ideologisch zu verteufeln?

Reinhart Zarneckow, mit dem ich über derlei Fragen diskutierte, war überzeugt, es gäbe in der DDR zwei grundsätzliche Strömungen des Zeitgeistes. »Eine Fraktion setzt ihr Vertrauen auf die Schöpferkraft der Menschen«, meinte er, »und die andere geht davon aus, dass der gewöhnliche Mensch eher eine starke Hand braucht, weil er von selbst niemals das Richtige tut.«

43

Logischerweise, darin stimmten wir überein, wollten die in den Reihen der Gesellschaftswissenschaftler überwinternden Stalinisten nicht so einfach das Feld räumen, schon gar nicht zugunsten philosophierender Juristen. Sie schürten deshalb jeden nur denkbaren Verdacht: gegen angebliche Skeptiker und Revisionisten, gegen Existenzialisten, Anarchisten, Pazifisten, linksradikale Abweichler. Ihnen allen trauten sie infernalische Tricks zu. Höchst verdächtig waren damals die Konvergenztheoretiker, die einer Annäherung der gesellschaftlichen Systeme in Ost und West das Wort redeten und einen dritten Weg ausfindig machen wollten.

Ein Gefühl des Betrogenwerdens lag in der Luft, wenn die Parteiarbeiter mit ihrer Suche nach Klassenfeinden in den eigenen Reihen auf sie zu sprechen kamen. Stundenlang wurden wir mit Wörtern, Wendungen und Lehrsätzen traktiert, wenn sie uns auf die »Parteilichkeit« zugunsten der »Arbeiterklasse« einzuschwören versuchten. Nicht selten waren die dabei vermittelten Lehrinhalte unverhüllte Anklagen gegen jede rechtliche Formalität und jeglichen Eigensinn des juristischen Denkens, so dass ich mich häufig fragte, ob ich in die falsche Vorlesung geraten sei. Es hörte sich an wie das feindselige Knurren und Fauchen von Hunden und Katern, wenn die Parteiarbeiter uns eintrichterten, niemals zu vergessen, dass die Beschlüsse des Politbüros der KPdSU bei allen Reformanstrengungen in der DDR nach wie vor die ausschlaggebende Richtschnur für jedes klas-senbewusste Denken und Tun in jeder Staats- und Rechtspraxis seien.

Unparteilichkeit, so wurden uns eingetrichtert, sei doch nur ein heuchlerischer, verhüllter, passiver Ausdruck der Zugehörigkeit zur Partei der Satten und Ausbeuter, wie bereits Lenin festgestellt hatte. Jede noch so harmlose Wortmeldung wurde daraufhin abgeklopft, ob man mit ihr auch ja den richtigen Klassenstandpunkt ausdrückte. Wörter wie »demaskieren« oder »entlarven« waren in starkem Gebrauch. Man hatte den Eindruck, an einer Art akademischem Misstrauenstraining teilzunehmen. Die Sorge, Opfer von Täuschung oder einer Überwältigung durch den allgegenwärtigen Klassenfeind zu werden, beherrschte die Vortragenden in den Gesellschaftswissenschaften. Alles, was uns begegnete, konnte schließlich ein Umgehungsmanöver der kriegslüsternen amerikanischen Imperialisten oder ihrer Bonner Verbündeten sein.

Eine üble Rolle spielte in Jena der Philosoph Georg Mende (noch 1985 wurde ausgerechnet nach ihm eine Straße benannt; ein Fehlgriff, der 1991 korrigiert wurde). Mende bekämpfte - beauftragt durch die Universitätsparteileitung - den mit den soeben neu herausgegebenen »Pariser Manuskripten« von Marx sich damals unter den Studenten ausbreitenden Existenzialismus. Wer wie ich seine Propagandabroschüren durchblätterte, mutete sich den Quark, den der Mann breittrat, meistens allein deshalb zu, weil man bei ihm seitenlange Zitate des französischen Gottseibeiuns lesen konnte, den er unbedingt widerlegen wollte.

Mende war unbestritten der verbissenste Scharfmacher an der Universität. Es ging ihm überhaupt nicht um eine Diskussion der Lehre Sartres. Als Hausphilosoph der stalinistischen Fraktion veröffentlichte und begründete er, wobei er sich auf eine antifaschistische Biografie berief, auftragsgemäß nur die in geheimen Sitzungen gefällten Verdammungsurteile. Hans Hiebsch, den Sozialpsychologen, bei dem ich überhaupt erst verstanden habe, wie einflussreich eine wissenschaftlich begründete Psychopolitik sein konnte, beschuldigte Mende ebenso wie den Internisten Walter Brednow oder den Germanisten Hans Kaufmann wegen ihrer angeblich bürgerlichen Einstellungen und revisionistischen Abweichungen.

Akademisch verbrämt wurde da natürlich auch um Pfründe gerungen. Das unterhalb der Gürtellinie geführte Hauen und Stechen der Koryphäen spielte sich für uns aber hinter den Kulissen ab. Keiner wusste genau, woran er war. Mir und meinen Kommilitonen fehlte jede Durchsicht. Die Vertreter der Parteilichkeit an unserer Fakultät, die das Recht klassenkämpferisch auslegen wollten, bildeten eine nur schemenhaft erkennbare Front gegenüber den Hochschullehrern, die beim Fach zu bleiben und unsere Aufmerksamkeit auf die klassischen juristischen Lehrinhalte zu lenken versuchten. Letztere pochten auf den 1963 verabschiedeten Rechtspflegeerlass, der eine grundlegende Reform des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung verlangte. So begann mein akademisches Dasein mit einer verwirrenden Kakophonie, die sich in den fünf Jahren, die ich in Jena und Berlin studierte, öfter mal wiederholen sollte.

44-45

#