Martin Posch und die Generalklausel Treu und Glauben

46-81

Eine Zeit lang sah es danach aus, als ob die Reformer und Spezialisten den rechtswissenschaftlichen Diskurs bestimmen würden. Ein mir unvergessliches Beispiel dafür lieferte der Dekan unserer Fakultät, Professor Martin Posch. In seiner ersten Vorlesung im Frühjahrssemester 1965 zum BGB Allgemeiner Teil überraschte er uns damit, dass er ankündigte, bei ihm würden nur jene Hörer eine Chance haben, durch die Prüfung zu kommen, die sich ausreichend anhand des Palandt-Kommentars ins Zivilrecht einarbeiten würden. (Erwähnen sollte ich vielleicht in diesem Zusammenhang, weil sich daran kaum mehr ein Jurist erinnert: Die westlichen Palandt-Autoren der Nachkriegszeit zitierten - man hielt an der deutschen Rechtseinheit fest - wie selbstverständlich auch Leitsätze aus Urteilen des Obersten Gerichts der DDR.)

Uns nun ausgerechnet den bundesrepublikanischen BGB-Kommentar zu empfehlen, den wir ja nur über Verwandte oder Bekannte in Westdeutschland bekommen konnten, war in den Augen der Klassenkämpfer ein starkes Stück. Selbstverständlich wusste Posch das. Gegen den Verdacht, die bei ihm Studierenden mit bürgerlichen Rechtsauffassungen zu infizieren, sicherte er sich ab. Wie er das machte? Zum Beispiel so: Die Generalklausel Treu und Glauben (§ 157 BGB), die bei der Auslegung von Verträgen im Rechtsverkehr ja eine erhebliche Rolle spielt, wandte Posch fortschrittlich an. Den Inhalt des Grundsatzes Treu und Glauben, den der Jurist laut Palandt bei der Anwendung an den »im Be-wusstsein der Gemeinschaft (...) verankerten Anschauungen von Recht und Gerechtigkeit« ausrichten soll, mussten wir -jedenfalls verbal - auf die »sittlichen Vorstellungen der Arbeiterklasse« stützen. Was das genauer heißen sollte, und worin denn nun der Unterschied bestand, ließ Martin Posch offen.

Das moralische Empfinden der Arbeiterklasse anstelle einer Ethik der ganzen Rechtsgemeinschaft zu beschwören, erschien mir wie ein Taschenspielertrick. Ob Martin Posch seinen Hörern damit eine prak-

tische Lektion erteilen wollte, die weit über das Juristische hinausging? Ich weiß es bis heute nicht. Seine Maxime schien mir aber schlüssig zu sein: Wer die Kaltblütigkeit aufbrachte, eine gegen ihn sprechende Situation umzudeuten, sie zu seinen eigenen Gunsten auszulegen, trat aus der Zone des Verdachts heraus - innerhalb einer Kultur des Denun-ziatorischen war das praxistauglich, keine Frage.

Das orthodoxe Denken war, mir schien das Mitte der Sechziger jedenfalls so, an der juristischen Fakultät ins Wanken geraten. Die Würfel lagen im Becher, der Becher wurde geschüttelt, aber niemand wusste, wie die Würfel am Ende des Tages fallen würden. Die Unruhe nahm spürbar zu, und die Frage war, worauf die ganze Kontroverse eigentlich hinauslief. Wer zog in seiner Lehrtätigkeit fachlich einleuchtende Konsequenzen aus der Richtlinie für das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft? Und das vor allem bezüglich der Demokratie und des Rechts. Wie musste das Verhältnis von zentraler Leitung und relativer Selbstorganisation der unteren Einheiten in Staat und Wirtschaft neu justiert werden, um den gewünschten Übergang von einem administrativen zu einem ökonomisch fundierten Leitungssystem durchzusetzen?

47

Die sowjetwissenschaftliche Vorstellung vom Eisenbahnfahrplan (Eugen Paschukanis) als Prototyp des sozialistischen Systems der Leitung und Planung der Volkswirtschaft hatte ausgedient. Das wunderte niemand. Wie Stalin hatte Paschukanis das ökonomische Dasein wie ein Uhrwerk aufgefasst und in den Partei- und Staatsorganen die Antriebsräder der Lebensuhr gesehen. Die Ware-Geld-Beziehungen sollten durch naturalwirtschaftliche Kategorien ersetzt und alle Rechtsformen in administrativ-technische Leitung überführt werden. Wer kann das heute noch nachvollziehen? Es herrschte Dürre in dieser Art Vorstellungen vom Recht. Obwohl kein Widerspruch in der Logik zu finden war. Mit seiner Rechtstheorie stiftete Paschukanis erhebliche Verwirrung.

Sogar die Zahl der Jurastudenten reduzierte man theoriegläubig vorgreifend auf die von Paschukanis prophezeite Überwindung der juristischen Formen. Wir waren nicht einmal 30 Studierende in unserem Jahrgang. Zukünftig sollte nun aber, so der seit dem NOS beförderte reformatorische Denkansatz, durch die Aufwertung der Rechte der verselbstständigten Produzentenkollektive die bedrückende Kommandowirtschaft überwunden und die individuelle ebenso wie die gemeinschaftliche Selbstentscheidung und Initiative gestärkt werden. Selbst an gesellschaftliche Räte in den Fabriken hatte man gedacht (»Bei den Vereinigungen volkseigener Betriebe werden gesellschaftliche Räte gebildet«, schrieb ich begeistert in einem Brief an Hartmute T., eine Genossin in Bremen. Hartmute hatte ich näher kennengelernt, als sie mit einer westdeutschen Studentendelegation eine Woche lang in Jena an der Universität zu Gast war. Über den mit der Delegation diskutierten Umbau der DDR-Staatswirtschaft in eine sozialistische Marktwirtschaft waren wir unterschiedlicher Ansicht. Sie befürchtete eine Restauration kapitalistischer Verhältnisse bei uns, während ich auf die neue Generallinie setzte: »Die Entwicklung, ausgelöst durch das NÖS, schreitet voran und wird auf dem

VII. Parteitag sicherlich noch forciert werden. Hoffnung, Hoffnung immer grün ...«). Basisdemokratische Mitwirkung an der staatlichen Planung als staatsbürgerliches Recht!

48

Das hörte sich toll an. Die volkseigenen Betriebe sollten als warenproduzierende Einheiten weitreichende Rechte erhalten, die sie notfalls auch gegenüber der zentralen staatlichen Leitung vor den zu Wirtschaftskammern ausgebauten Staatlichen Vertragsgerichten durchfechten durften.

In Jena hielt Professor Hans Oberländer unter den Juristen das reformatorische Banner hoch. Ein mutiger Mann! Oberländer entwickelte die Grundlinien eines Wirtschaftsgesetzbuches, womit die durch das NOS zugesicherten Freiräume der volkseigenen Unternehmen abgesichert werden sollten. Professor Gerald Haney versuchte Oberländer entgegenzutreten. Er reduzierte die Funktion des Rechts auf die planmäßige Beeinflussung der Menschen durch Aufgabennormen, von denen jedoch kein Mensch wusste, wie sie durchgesetzt werden sollten. Irgendwie hoffte Haney scheinbar darauf, die sozialistischen Rechtsgenossen würden ihre durch die vermeintlich objektiven Gesetzmäßigkeiten gestellten historischen Aufgaben - klarsichtig geworden durch ein erneuertes Bewusstsein - bewusst und gewollt freiwillig erfüllen. Traumtänzerei war das.

Was mich in dieser unübersichtlichen Situation hoffen ließ? Stalins These von der gesetzmäßigen Verschärfung des Klassenkampfes während der Zeit des Aufbaus des Sozialismus, mit der bis dahin jede staatliche Gräuelmaßnahme gerechtfertigt wurde, verlor ihre Gültigkeit. Andrej Januarjewitsch Wyschinski, der Dramaturg der Stalin'schen Schauprozesse, wurde zur Unperson. Und Hilde Benjamin, die Rote Guillotine, die es zwanghaft drängte, alle vermeintlich fortschrittlichen juristischen Prinzipien unseres östlichen Mutterlandes, der Sowjetunion, auf die deutsche Gerichtsbarkeit zu übertragen, büßte erkennbar an Einfluss ein und musste schon bald ihren Stuhl als Justizministerin räumen.

49

Eine von Hegel durchsäuerte Generation - ergriffen vom ehernen Gang der Geschichte

Meine philosophische Bildung, deren Schmalbrüstigkeit Lore Nagel mit mildem Lächeln kommentiert hatte, wäre vermutlich in der geistfeindlichen Zone des Grundstudiums um keinen Deut erweitert worden, wenn ich nicht auf Lehrer gestoßen wäre, die meinen Heißhunger nach Klärung und Erkenntnis angesprochen hätten. Gern erinnere ich mich heute noch an drei meiner Dozenten, die mir durch ihren Freimut imponiert haben: einen marxistischen Denker namens Gerhard Schmiedel, den Theologen Hans-Georg Fritzsche und den Rechtsge-schichtler Gerhard Buchda.

Schmiedel arbeitete als Oberassistent an Professor Haneys Lehrstuhl. Er bemühte sich nicht ohne Erfolg, uns in den dialektischen und historischen Materialismus einzuführen. Philosophie, darauf beharrte er, ist Philosophieren, unser eigenes menschliches Besinnen, und kein bloßes Sammeln von Kenntnissen oder Nachplappern vorgegebener Losungen. Erst denken, dann zitieren, belehrte Schmiedel mich öfter mal, wenn ich ihm meine neuesten Lesefrüchte auftischte. Oft schien es mir so, als wollte er uns immunisieren gegen all die propagandistischen Tendenzen, denen wir in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern tagtäglich ausgeliefert waren. Feige Juristen gehörten für ihn zum Schlimmsten, was uns das stalinistische System eingebrockt hatte.

Was mir nach mehr als einem halben Jahrhundert aufstößt: Damals dachte ich, ohne dass es mir bewusst gewesen wäre, viel unkritischer, als ich lange geglaubt habe. Weil mich das Wortgeklingel in den Vorlesungen zur Politischen Ökonomie und zur Geschichte der Arbeiterbewegung ständig zum Widerspruch reizte, lebte ich in der Gewissheit, ein kritischer Geist zu sein. Was meine Blauäugigkeit betrifft, beruhte diese aber in nicht geringem Maße ausgerechnet auf jener durch Schmiedel angeregten Lektüre und Bewunderung Hegels und der Athleten des marxistischen Denkens. Schmiedel vermied kurzatmige Phrasen.

50

Bei ihm war nicht das letzte Parteitagsdokument, sondern die Französische Revolution der Dreh- und Angelpunkt aller neueren Geschichte. Und wir, die junge Garde der proletarischen Revolution, sollten jetzt den nächsten Schritt gehen, also die bürgerlichen Freiheiten überbieten und die Vertilgung allen Unterschieds durchsetzen, von der Hegel in seiner Analyse der Jakobinerherrschaft gesprochen hat. Das konnte nur eins bedeuten: An die Stelle der Freiheit des Eigentums musste die Befreiung vom Eigentum treten, an die Stelle der Gewerbefreiheit die Befreiung vom Egoismus des Gewerbes, und die Religionsfreiheit konnte selbstverständlich nur durch die Befreiung von der Religion überboten werden. So wie es Karl Marx in seiner Schrift »Zur Judenfrage« durchdacht hatte.

Was meine geistige Entwicklung anbelangt, war diese Abhandlung neben der »Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie« und der Schrift »Die deutsche Ideologie« der Text aus dem Schwitzkasten des marxistischen Denkens, dessen Lektüre mich am meisten beeindruckt hat. Das war der Lesestoff, bei dem ich Feuer fing. In ihm drückte sich ein verstiegener Wille aus, den unbefriedigenden Verlauf der Geschichte zu bezwingen, ein überschüssiges Wollen, sich selbst einzuschalten, um jeden Preis etwas Neues hervorzurufen. Ich begeisterte mich für eine Betrachtungsart, welche den Weltprozess aus der Perspektive Hegels, Marx' und Engels' als sich radikalisierende Stufenfolge und Weltgericht interpretierte. Wie ein Fieber packte mich jene Ergriffenheit vor dem ehernen Gang der Geschichte.

Allen von Hegel »durchsäuerten Generationen«, wozu ganz sicher beachtliche Teile meines Jahrgangs zu rechnen sind, wurde auf dieselbe Weise ihr historischer Sinn getrübt, wie Nietzsche richtig gesehen hat. Zu Nietzsches »Historisch-Kranken« zählte ich mich jedoch ganz und gar nicht - im Gegenteil! Kraft einer vermeintlich tieferen Einsicht in den epochalen Geschichtsverlauf rechnete ich mich jenen zu, die fest daran glaubten, eine Avantgarde speziell auch gegenüber den besoldeten SED-Betonköpfen zu repräsentieren. Aber wohin mit unserem brillanten Narrengeist der Hoffnung, wohin mit der aus dieser Quelle der Selbstgerechtigkeit sprudelnden Raserei, wenn man kein leeres Stroh dreschen mochte? Wie jeder andere Held benötigte ich eine Aufgabe, welche die leere Idee der Grenzüberschreitung mit Inhalt füllen konnte.

51

Bei aller Genugtuung darüber, dass der historische Materialismus in mir Wurzeln schlug, und trotz meiner stichfest argumentierenden Seminararbeiten, in denen ich das gründliche Deutschland, wie es bei Marx heißt, als das kommende Subjekt einer die bürgerliche Revolution emanzipatorisch überholenden, anfänglichen Revolution hervorhob, welche die ganze Freiheit gebären sollte, entsprach ich wohl nicht unbedingt dem Typus des Justizkaders, den man aus mir formen wollte. Ein Funktionär zeichnet sich ja durch seine immer mechanischer werdende Verwendbarkeit aus, welche ihn letztlich zum bloßen Befehlsempfänger und Handlanger qualifiziert. Für jemand wie mich, der hinter der blauen Blume herhechelte, wäre das natürlich purer Horror gewesen, denn ich verstand mich bei all meinem Geschmack an der Begeisterung, Verzückung und Tollheit viel zu sehr als freie Intelligenz und Aktivist eines geschichtlichen Werdens. Darin lagen zwangsläufig viele Unvereinbarkeiten. In ihnen steckte von vornherein, dass ich mich bald zwischen allen Stühlen wiederfinden sollte.

Neben Schmiedel gehören noch zwei weitere Lehrer zu den Dozenten, welche in meinen ersten Semestern stark auf mich eingewirkt haben: Fritzsche, Theologe von Haus aus und allzeit leidenschaftlich philosophierend, hatte an der Humboldt-Universität das akademische Feld zugunsten des parteifreundlichen Hanfried Müller räumen müssen. Im großen Hörsaal der theologischen Fakultät las er nun in Jena wöchentlich zwei Stunden über vormarxistische Philosophie. Reinhart Zarneckow, der ihn schon in Berlin gehört hatte, meinte, ich müsse ihn unbedingt kennenlernen. Als wir das erste Mal bei den Theologen auftauchten und diese erfuhren, wer wir waren, musterten sie uns misstrauisch. Aber der unausgesprochene Verdacht, wir seien vielleicht nicht nur zwei philosophisch interessierte Juristen, sondern in Fritzsches Vorlesung geschickte Lauscher, löste sich schnell in Wohlgefallen auf, da zwei oder drei Studenten Reinhart kannten und wussten, dass sein Vater in Greifswald als Superintendent amtierte.

Meine Erwartungen wurden übertroffen. Bereits die erste Vorlesung - der Auftritt des Meisters wurde mit Trampeln und Klopfen gewürdigt - genügte, um mir vom intellektuellen Format dieses Theologen ein überzeugendes Bild zu vermitteln.

52

Fritzsche hatte erkennbar politische Neigungen, doch blieb er im Kern stets Theologe und Philosoph, und diesbezüglichen Fragen ging er vor allen anderen nach. Bei ihm fand ich vieles von dem, wonach ich gierte: Ausführungen über das Wesen des Daseins als Existenz; menschliche Schwächen sah er als das Holz an, aus dem wir alle geschnitzt sind.

Piatons Höhlengleichnis und die von Kant abgesteckten Grenzen der menschlichen Urteilskraft nahm Fritzsche zum Anlass, das Wahrheitsmonopol der Materialisten zu bezweifeln. Für ihn stellte der Marxismus kein geschlossenes System dar, und schon gar nicht widersprach sein christlicher Glaube den herrschenden Eigentumsverhältnissen! Was habe denn die Frage, ob es Privateigentum an den Produktionsmitteln geben solle oder nicht, damit zu tun, ob wir an Gott in Jesus Christus glauben, räsonierte Fritzsche einmal gut gelaunt. Nicht selten gefiel Fritzsche sich darin, die grübelnden Theologen mit seiner unkonventionellen Meinung aufzuscheuchen. Technikgläubigkeit sah er beispielsweise ausgesprochen positiv. Als moderne Menschen nähmen wir teil am Schöpfungshandeln Gottes, und zwar genau in dem Maße, wie wir selber zu Technikern würden. »Na, was sagen Sie dazu?« Es gab ein paar Wortmeldungen, überwiegend zweifelnde.

Wenn Hans-Georg Fritzsche mit historischen Beispielen operierte, war es leicht, aktuelle Bezüge herzustellen. Die antike Polis hob er beispielsweise als vorbildlich für jeden Ursinn eines sich selbst politisch bestimmenden Gemeinwesens hervor, und das nicht nur, weil sie vielleicht die Stätte gewesen ist, wo Philosophie und Herrschaft sich erstmals auf eine geglückte Beziehung eingelassen hatten. Weit wichtiger war aber, so seine These, dass hier erstmalig die Verantwortlichkeit einer Bürgerschaft für eine praktikable Demokratie erwacht sei. Natürlich richtete sich der Geist von Fritzsches Erörterungen allemal gegen den beklagenswerten Zustand der öffentlichen Angelegenheiten in der DDR! Man konnte die nur oberflächlich versteckte Bedeutung seiner Botschaft gar nicht überhören. Anhand historischer Beispiele - meistens musste die Pariser Kommune dafür herhalten - wurde in der DDR ja bereits seit ihrer Gründung über die jeweils aktuelle Lage gerauft.

53

Darin war unsereiner geübt. Auch sonst nahm Fritzsche kein Blatt vor den Mund, und er ermunterte seine Hörer, es ihm gleichzutun. wikipe Hans-Georg_Fritzsche *1926 in Naumburg bis 1986

Nachdem Fritzsche zwei Jahre später wieder an die Humboldt-Universität zurückkehren durfte, verlor ich ihn leider aus den Augen. 1986 verstarb er an einem Herzinfarkt. Und 20 Jahre später sah ich mich mit dem Skandal konfrontiert, dass dem von mir Verehrten in Theologenkreisen angekreidet wurde, seine in vielen »Büchern und im universitären Alltag zur Schau gestellte Nonkonformität bloß gespielt« zu haben. Zwecks Aufrechterhaltung einer geheimdienstlich ausgeheckten Legende vom »kritischen Kirchenmann«. Bin ich auf einen Hochstapler hereingefallen? Als ich dieses Gerücht erstmalig hörte, dachte ich sofort, wenn es stimmen sollte, hätten die Tschekisten ein hübsches Eigentor geschossen. Linientreue Studenten sind Fritzsches Hörer nämlich sicher nicht geworden. Und hätte es mehr Männer oder Frauen wie Fritzsche gegeben, das Geistesleben in der DDR wäre weniger trostlos und konformistisch gewesen.

Man kann Fritzsches angeblicher Zusammenarbeit mit den Geheimen sicherlich mit Skepsis begegnen. Wer ihn gehört hat, möchte seine Vorlesungen trotzdem nicht missen. Mögliche geheimdienstliche Verwicklungen, in die er sich vielleicht verstrickt hatte, wurden ja wettgemacht durch einen geistigen Freiraum, den er uns großzügig öffnete, in dem wir mal durchatmen konnten. Bestätigt in meiner Dankbarkeit gegenüber Hans-Georg Fritzsche wurde ich noch einmal viele Jahre später durch Friedrich Schorlemmer. Der hatte, wie er mir im Dezember 2012 bei einem Besuch in Hammerfort berichtete, fast zeitgleich mit mir Fritzsches Vorlesungen in Halle gehört und dabei »Einblicke in den Kosmos der Philosophie« bekommen, von denen er ein Leben lang gezehrt hat, wie er beteuerte.

Eine weitere mutige und ehrliche Stimme, die sich dem aufgeregten Gerenne um den festesten Klassenstandpunkt beharrlich entzog, will ich hier noch nennen. Gerhard Buchda, der Rechtsgeschichtler, scherte sich überhaupt nicht um die neuesten Töne der Parteiposaunen. Seine zweistündige wöchentliche Vorlesung war fakultativ. Buchda wurde widerwillig geduldet, weil man auf sein internationales Renommee nicht verzichten mochte. Er las über Eike von Repgow und dessen »Sachsenspiegel«.

54

Selten warteten mehr als ein halbes Dutzend Studenten auf ihn im Hörsaal, wenn er, gestützt durch seine Frau, das Katheder betrat, seine Armbanduhr vom Handgelenk löste, noch einmal überprüfte, ob sie nicht stehengeblieben war, um dann das gute Stück rechts vor sich auf dem Pultdach abzulegen. Bei ihm kam ich mir vor wie auf einem anderen Stern, wenn er über »der sassen recht« sprach. Seine Worte hatten, sicher auch belehrt durch persönliche Erlebnisse in der Nazizeit, eine langjährige Besinnung auf die Natur des Rechts in einer Epoche zur Voraussetzung, in der die Macht nicht um jeden Preis darauf aus war, noch ihr letztes Gegenüber zu unterwerfen.

Als Buchda mit uns über den Prolog des Spieglers sprach, in dem es heißt, letztlich stamme das Recht von Gott selbst, denn Gott sei selber Recht und liebe das Recht: Got is selve recht, dar umme is em recht lef - hing uns, die wir bis dahin nur das genaue Gegenteil gehört hatten, die Kinnlade herunter. Für unsereinen, der das Recht lediglich als Teil des sich aus der ökonomischen Struktur heraus entwickelnden juristischen Überbaus zu sehen gelernt hatte, war die Idee eines unveränderlichen, mit dem Menschen geborenen Rechts, das noch dazu ein Gedanke Gottes sein sollte, unglaublich exotisch. In jenen Jahren, in denen man in Ost und West gleichermaßen unter dem Einfluss der Soziologie studierte, hatte das nachgerade etwas Abenteuerliches.

Wenn ich mich frage, wodurch Gerhard Buchda als Lehrer auf mich gewirkt hat, so war es erst einmal seine verständnisvolle Art der Betrachtung alles Vergangenen. Jede Besserwisserei und auch das notorische Richter-Bedürfnis, wie es uns ständig vorgeführt wurde, waren ihm fremd. Man erfuhr bei ihm beispielhaft anhand des »Sachsenspiegels« immer wieder von einer Normativität, die man erst für sich selber erkunden musste, denn es handelte sich ja um ein Bekenntnis zum Recht, an dessen Voraussetzungen der moderne Mensch nicht mehr teilhatte. Buchda kam es darauf an, uns den Zugang zur Natur des Rechts auf einer ursprünglicheren Ebene zu vermitteln, und zwar so, dass dadurch ein freieres Gesamtverständnis des geltenden Rechts vorbereitet wurde. Eike von Repgows Rechtsverständnis erschien mir dabei wie ein Antidot zu dem schwer zu ertragenden Rechtsnihilismus, der uns von den Leninisten präsentiert wurde.

55

Gammler und zottelige Mähnen

Im zweiten Studienjahr rückte das Handwerk der Juristerei in den Mittelpunkt. Vorlesungen und Seminare waren fortan darauf ausgerichtet, uns zum juristischen Argumentieren zu befähigen. Wir verglichen, was bestimmte Formulierungen in Muster-Verträgen bedeuteten, untersuchten, wie das Oberste Gericht im Hinblick auf den uns vorgegebenen Sachverhalt diesen oder jenen Paragrafen ausgelegt hatte. Fälle, immer wieder Fälle! Mangelhafte Plattenspieler, nicht erfüllte Lieferverträge zwischen den volkseigenen Betrieben, nachehelicher Unterhalt, geschuldete Inventarbeiträge der LPG-Mitglieder und Schadensersatzansprüche aus Verkehrsunfällen: Wer will was von wem woraus? Alles im Leben drehte sich um Ansprüche und die dazu passenden Normen. Die Professoren murmelten ihre Kommentare und wir schrieben Notizen nieder oder taten wenigstens so; aus guten Lehrbüchern konnte man manchmal an einem Wochenende mehr lernen als in einer ganzen Vorlesungsreihe, aber man musste im Hörsaal sitzen und gesehen werden, wenn man die Prüfungen bestehen wollte. Ein Fazit aus meinen Mitschriften zu ziehen, die ich vor 40 Jahren angefertigt habe, möchte ich gar nicht erst versuchen. Wichtiger sind für mich Eindrücke, die über Jahre und Jahrzehnte bei mir haften geblieben sind.

Lebhafter als alles andere beschäftigten mich Fragen des Strafrechts. Der Entwurf des im Januar 1968 beschlossenen neuen Strafgesetzbuches wurde gerade debattiert. Man konnte es gar nicht übersehen. Hier wurden Weichenstellungen vorbereitet mit Konsequenzen für unser alltägliches Leben. Die politische Absicht der SED war klar ersichtlich: Richter und Staatsanwälte sollten künftig genauer die Schafe von den Böcken trennen! Also prüfen, wie in den Dokumenten der Partei betont wurde, ob es sich bei den Beschuldigten um Personen handelte, »die, obwohl sie gegen unsere Gesetze verstießen, doch nicht als außerhalb unserer sozialistischen Ordnung stehend betrachtet werden können«. Da sie nur aus »Undiszipliniertheit, aus Mangel an Verantwortungsbe-

56

wusstsein einen Rechtsbruch begangen haben«. Harte Strafen sollten hingegen diejenigen bekommen, »die sich bewusst außerhalb unseres Staates stellten und als Staatsverbrecher die Fundamente unseres Staates angegriffen« hätten.

Ich kann nicht sagen, dass mir die Aussicht größeres Unbehagen bereitete, in diesem Sinne unterscheiden zu müssen. Es herrschte Kalter Krieg! Und Sabotagehandlungen gab es nun mal. Gleich einer der ersten Fälle, in denen ich später als Pflichtverteidiger beigeordnet wurde, war von diesem Kaliber. Ein Beschäftigter bei der Werkbahn des Eisenhüttenkombinats Ost hatte sich noch vor dem Mauerbau in Westberlin als Saboteur anwerben lassen. In den frühen Siebzigern wurde er durch eine codierte Mitteilung, die er in seinem Spint im Umkleideraum fand, aktiviert und zu dem Versuch angestiftet, eine Lok der Werkbahn entgleisen zu lassen und zusammen mit seinem Schwiegersohn Brände zu legen.

Kalte Füße bekam ich allerdings bei Tatbeständen wie der Landesverräterischen Nachrichtenübermittlung oder der Staatsgefährdenden Propaganda und Hetze. Das waren Bestimmungen, mit denen man jederzeit auch schriftstellernde Kritiker ausschalten konnte, die einen freiheitlicheren Sozialismus anstrebten. Ein ungutes Gefühl bereiteten mir hier die niedergeschlagenen Reformbestrebungen der jüngsten Vergangenheit. Von den Prozessen gegen den Philosophen Wolfgang Harig und den Verleger Walter Janka hatten wir ja läuten hören. Genaueres darüber wussten wir aber nicht. Und niemand schien besondere Lust zu haben, diesen Teil der deutschen Rechtsgeschichte deutlicher auszuleuchten. Ungerecht und geschichtsvergessen gegenüber dem, was in den Schauprozessen geschehen war, interessierte auch ich mich mehr für das, was zukünftig werden sollte.

(Walter Janka begegnete ich das erste Mal im Januar 1990 in einem Fernsehstudio in Westberlin. Nach der Aufnahme setzten wir uns in die Cafeteria. Er hatte meinen »Vormundschaftlichen Staat« gelesen. »Sie müssen jetzt ran«, sagte er zu mir. Minister für Justiz oder wenigstens Staatssekretär, das wäre die Funktion, die ich seiner Meinung nach ausüben sollte. Als ich ihm beichtete, wie sehr ich mich für meine frühere Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal politisch Verurteilter schämte, winkte er milde lächelnd ab und meinte: »Denken Sie wirklich, mir geht es anders als Ihnen?«)

57

So etwas wie eine aussagekräftige Aufarbeitung des Stalinismus in der Justiz und Rechtswissenschaft der DDR hielt nach dem vollmundigen Bekenntnis des 20. Parteitags der KPdSU zur Gesetzlichkeit niemand für nötig. Wir brauchen keine Fehlerdiskussion, hieß es kurz und knapp, wenn man darauf mal im Seminar anspielte. Nachdem die Dampfwalze der Babelsberger Staats- und rechtswissenschaftlichen Konferenz 1958 über die führenden Köpfe des Fachs hinweggerollt war, konzentrierten diese sich Mitte der Sechziger allein darauf, den parteipolitischen Missbrauch des Rechts durch fachliche Argumente zu begrenzen. Menschlich verständlich war das durchaus. Warum sollte ein Hochschullehrer wie Hans-Ulrich Hochbaum, den man nach der Babelsberger Konferenz für drei Jahre zum Dorfbürgermeister degradiert hatte, nach seiner Rückkehr an die Fakultät gleich wieder mit den Stalinisten herumzanken und den Kürzeren ziehen? Er taktierte lieber, deutete Kritik nur an. Wie die meisten Dozenten spürte er sicherlich die Unzulänglichkeit einer Betrachtung des Rechts, die sich selten ans Grundsätzliche heranwagte. Mit einem derart harmlosen Taktieren konnte die rechtspolitische Auseinandersetzung um den 1964 veröffentlichten Entwurf des Strafgesetzbuchs und der neuen Prozessordnung natürlich nie, wie ich zeitweilig hoffte, zu einem Kampf ums Recht werden. Dazu wäre eine Entschlossenheit erforderlich gewesen, die eine Konfrontation mit der Allein-richtigen-Lehre nicht gescheut hätte.

Kurzfristig gesehen zahlte sich die Leisetreterei der Juristen sogar aus. Die sich im Vorfeld des berüchtigten 11. Plenums der Partei in der zweiten Jahreshälfte 1965 entwickelnde Stimmung verlangte Zugeständnisse und Vorsicht. Wer das »Neue Deutschland« (ND) las - für Juristen gehörte das Blatt zur Pflichtlektüre -, konnte keinen Zweifel daran hegen, dass die Tauwetterperiode nicht mehr lange anhalten würde. Wie so oft gingen den Gesinnungswächtern die Nerven durch. All die Staatsposaunen, die noch vor kurzem die Beatles gefeiert hatten, begründeten jetzt, dass der teuflische Westen genau diese »Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beat-Rhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen«, wie Erich Honecker herausgefunden

58

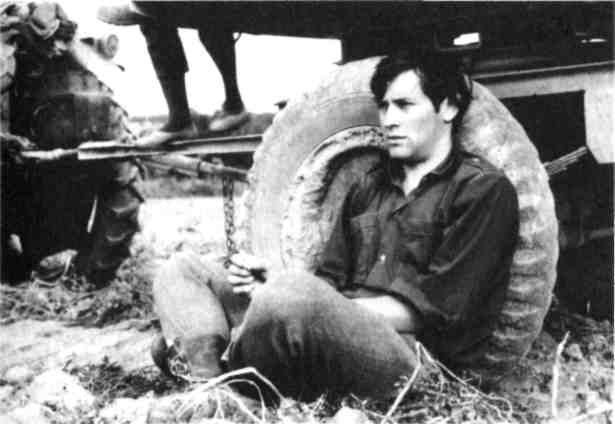

Einsatz bei der Kartoffelernte im Kreis Grevesmühlen 1965

haben wollte. In der Beatmusik und ihrem Einfluss auf die Jugend zeige sich, wie ein Kommentator der »Leipziger Volkszeitung« befürchtete, sogar das Potenzial einer »neuen Kristallnacht«. Den Pfiff der Leitratte griff die Meute begierig auf: Gammler und zottlige, dreckige Mähnen sollten keinen Platz mehr in der sauberen sozialistischen Gesellschaft finden! Jugendliche Fans wurden unter dem Beifall Schaulustiger mit Gewalt von der Straße weg auf Polizeireviere verschleppt, um ihnen dort die Haare abzuschneiden. Höhnend berichtete die »Junge Welt« über sozialistische Arbeitskollektive, die Langhaarigen gewaltsam vernünftige Frisuren aufgezwungen hatten. Und keiner rührte sich! Augenzeugenberichte, die ich hörte, ließen mir wenig Raum für Zweifel.

Unheimlich an dem Geschehen war die Gleichgültigkeit gegenüber der vielerorts praktizierten Willkür. Jene Ungerührtheit, die einen Herrn Mustermann ruhig schlafen und sein Bierchen trinken lässt, während im Polizeirevier nebenan Menschen verprügelt werden. Warum war unser Mitgefühl so vage, so unsäglich schwach? Wie konnten wir eine solche Ideologie und Praxis staatlichen Handelns überhaupt ertragen? Von

59

der vielerorts anzutreffenden hämischen Zustimmung ganz zu schweigen. Wären es nur die »Vopos« - so nannten wir die Volkspolizisten — und die drangsalierten Jugendlichen gewesen, die Tater auf der einen und die Opfer auf der anderen Seite, hätte man den Vorgang unter dem Gesichtspunkt staatlicher Willkür verstehen können. Aber wir wussten über unser eigenes Doppelleben und die Heuchelei bestens Bescheid und vermochten doch nicht, das Ganze richtig zu bewerten, geschweige denn mutige Entscheidungen zu treffen. Stattdessen jammerten wir über die Zeit, in der wir lebten. Sprachen von »Kinderkrankheiten« des Sozialismus, den Ungerechtigkeiten, die beim Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung leider unvermeidlich seien. Wir nahmen uns also ein Beispiel an jenem großen, flugunfähigen afrikanischen Vogel, der angesichts gefährlicher Bedrohungen erst einmal den Kopf in den Sand steckt. Nur mit einem ziemlich schlechten Gewissen kann ich an die damaligen Ereignisse denken.

Mit uns Studenten, die wir langhaarig und in unseren Parkas nicht anders herumliefen als die Lehrlinge und Schüler, ging man sehr viel vorsichtiger um. Um die zukünftige Intelligenz von ihrer Vorliebe für westliche Rhythmen abzubringen, setzte man bewährte Agitatoren ein. Aus Berlin reiste extra ein Redakteur des ND an, Harald Wessel. In der überfüllten Mensa der Universität referierte er über die Verwerflichkeit der Beatmusik. Anschließend trotzte er dem Hohn und Spott seiner Zuhörer, die sich ausnahmslos als Fans zu erkennen gaben. Eine attraktive Slawistin im Minirock keifte ihn an. Ob er sich denn nicht vorstellen könne, wie gestelzt das durch die Parteioberen favorisierte Lipsi-Gehopse wirke? So hieß ein Tanz aus der Retorte, der allein deshalb erfunden worden war, um die Spontaneität auf dem Parkett der Jugendklubhäuser in manierliche Bahnen zu lenken. Minutenlang trampelte und pfiff nach diesem Einwand der ganze Saal.

Im Dezember 1965 lieferten das 11. Plenum des ZK der SED und der Freitod Erich Apels, der sich im Haus der Ministerien mit seiner Dienstpistole eine Kugel in den Kopf geschossen hatte, die Schlagzeilen und uns den Stoff für hitzige Diskussionen. Prominente Künstler und Schriftsteller wie Stefan Heym, Robert Havemann, Werner Bräunig und Wolf Biermann sahen sich stellvertretend über Nacht öffent-

60

lieh herabgewürdigt. »Wie soll denn«, pöbelte Erich Honecker, »eine Ideologie des spießbürgerlichen Skeptizismus ohne Ufer< den Werktätigen helfen? Den Anhängern dieser Ideologie, die halbanarchistische Lebensgewohnheiten vertreten und sich darin gefallen, viel von absoluter Freiheit zu reden, möchten wir ganz offen erklären: Sie irren sich, wenn sie die Arbeitsteilung in unserer Republik so verstehen, dass die Werktätigen die sozialistische Gesellschaftsordnung aufopferungsvoll aufbauen und andere daran nicht teilzunehmen brauchen, dass der Staat zahlt und andere das Recht haben, den lebensverneinenden, spießbürgerlichen Skeptizismus als allein seligmachende Religion zu verkünden.« Das Dumme war, der von Erich Honecker gescholtene Skeptizismus überzeugte mich und die meisten meiner Freunde. Wogegen die hauptamtlichen Optimisten wenig ausrichten konnten.

In dieser aufgeheizten Atmosphäre wurden in unseren strafrechtlichen Seminaren vor allem Spezialfragen wie beispielsweise die Neuformulierung des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit diskutiert. Das aktuelle politische Leben in der DDR kam da so gut wie nicht vor. Nur am Biertisch debattierten wir abends in der am Jenaer Markt gelegenen Gaststätte <Zur Sonne>, was uns bewegte. Hier zerbrachen wir uns die Köpfe, ob vielleicht dem Angriff auf die Künstler auch noch eine Attacke auf die Rechtswissenschaftler folgen würde. Es war, rückblickend betrachtet, ein ziemlich duckmäuserisches Geschehen, was sich hier mehrmals in der Woche bis tief in die rauchgeschwängerte Nacht hinein abspielte: das Ausspinnen rechtsstaatlicher Reformen am Biertisch! Wir kamen natürlich zu keinerlei konkreten Ergebnissen, waren uns aber einig darin, dass alles relativ und vorübergehend sei, es keine absolute Gerechtigkeit geben könne, um schließlich auf dieser Basis jedes beliebige Vorkommnis irgendwie zu rechtfertigen. Hatte der Kellner uns abkassiert, schmetterten wir ihm noch aus voller Kehle ein »Gaudeamus igitur« oder »Ja in Jene lebt sich's bene« hinterher.

61

»Sind Sie Pontius Pilatus?«

Im Sommer 1967 bekam ich einen Vorgeschmack darauf, wie wenig in einem politischen Prozess Beweise zählen. Als Praktikant bei der Staatsanwaltschaft und am Gericht in Zwickau schrieb ich Anklagen und Urteilsentwürfe. Bei Vernehmungen saß ich neben dem Sachbearbeiter der Kriminalpolizei, für den ich das Protokoll führte - wochenlang passierte nichts Aufregendes. Bis ich dem für die politischen Delikte zuständigen Richter zugewiesen wurde. Seinen Namen habe ich vergessen. Der Mann war um die 40 und spindeldürr. Immer leicht zur Seite geneigt, war er mir bereits aufgefallen, wenn er mit leblos herabhängenden Armen in die Kantine des Gerichts kam. Im Vorstellungsgespräch fragte er mich gleich pikiert, warum ich das Parteiabzeichen nicht am Revers meines Jacketts angesteckt hätte. Seine Befragungen in den Prozessen zeichneten sich durch Gehässigkeit aus. Überall fand er eine staatsfeindliche Gesinnung heraus, was seiner Arroganz gegenüber den Beschuldigten Auftrieb verschaffte. Andersdenkende waren für ihn Feinde, selbst wenn sie darüber nachdachten, wie man am besten den Sozialismus aufbauen könnte.

Irgendwann kommt jeder in der Wirklichkeit an! Selbst wenn man sie nicht wahrhaben will. So ging es mir mit diesem Hohepriester der sozialistischen Gesetzlichkeit. Professor Haney hatte uns mit seiner Vorliebe für Gustav Radbruch auf eine Spur gesetzt, die in der Praxis zu Enttäuschungen führen musste. Wie stellte ich mir denn einen Richter vor? Radbruchs »Einführung in die Rechtswissenschaft« hatte ich mit Sympathie gelesen. Sie endet mit dem Bild eines alten Richters, der »mit seinem verständnisvoll und überlegen alles Menschliche überschauenden Auge, prinzipienstreng und doch von einer wortlos geübten Milde, unparteiisch über den streitenden Gesinnungen steht und doch in seiner unerschütterlichen Rechtschaffenheit selbst nicht gesinnungslos« ist. Mir war zwar klar, dass ich einen solchen Richtertypus in Reinkultur nicht mehr erwarten durfte. Aber einen schwachen Abglanz von diesem Ideal hatte ich zu finden gehofft.

62

Auf den Kotzbrocken, mit dem ich es in Zwickau zu tun bekam, war ich nicht vorbereitet. Zum Eklat kam es, nachdem er mir das erste Mal ein Bündel Strafakten hingelegt hatte mit der Weisung, schleunigst den Eröffnungsbeschluss für das betreffende Verfahren zu schreiben.

Angeklagt waren vier Bergleute aus dem Martin-Hoop-Werk. Wie ich den Akten entnehmen konnte, hatte ein Parteiveteran sie angeschwärzt, der mit ihnen zuvor im Kulturhaus <Neue Welt> aneinandergeraten war. Verärgert hatte dieser daraufhin die Gaststätte verlassen und hundert Meter davon entfernt auf die Straßenbahn gewartet. Seiner Aussage nach seien gegen Mitternacht alle Angeklagten aus dem Lokal gekommen und in entgegengesetzter Richtung abgezogen. Bei ihrem Abmarsch hätten die Schachter ein Lied gesungen, welches der Zeuge genau gehört haben wollte. »Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg. Wir haben die Schranken gebrochen, für uns war's ein großer Sieg ...« Das von Hans Baumann 1932 komponierte Lieblingslied des Reicharbeitsdienstes galt in der DDR als faschistisch. Wer es sang, musste mit Bestrafung rechnen.

63

Im vorliegenden Fall hatte die Sache aber einen Haken, wie ich schnell herausfand. Da musste zunächst die Trunkenheit der Bergleute bedacht werden. Die Beschuldigten hatten am Tattage eine Prämie ausgezahlt bekommen, die sie in der Neuen Welt versoffen hatten. Und sie hatten, wie sie in ihren Vernehmungen gar nicht bestritten, auf dem Heimweg auch lautstark gegrölt. Allerdings hatten sie nach ihren übereinstimmenden Aussagen dabei einen gänzlich anderen Text verwendet, der zwar nicht gerade stubenrein war, aber meiner Beurteilung nach auch nicht faschistisch. Der Untersuchungsführer hatte sich bemüht, die beanstandete Stelle des Liedes in bestem Zwickauer Sächsisch zu Protokoll zu nehmen: »Es ziddern de morschen Gnochen dar Weld vor dem großen Figg./Mir ha'm noch nie so gesoff'n, für uns war's een großer Siech./Mir werden weiter saufen, bis alles in Scherben fällt./Denn heude hörd uns Zwigge und morchen de Neue Welt.«

War das nun faschistische Propaganda? Und musste strafrechtlich darauf mit Freiheitsstrafen reagiert werden? Darüber ließ sich streiten. Weil die Kumpel das Lied kontrafaktisch verballhornt hatten, sah ich ihr Tun nicht als Hetze an. Ich lehnte die von mir geforderte Verfahrenseröffnung ab mit der Begründung, der tatsächlich gesungene Text sei nicht strafbar. Nach meiner Auffassung habe der Rentner vorschnell von einer ihm vertrauten Melodie auf den Originaltext geschlossen. Wenn überhaupt, hätte die Kriminalpolizei im Übrigen vor Ort untersuchen müssen, ob bei den ermittelten Entfernungen der Beteiligten zueinander ein deutliches Hören unterstellt werden könne. Das war zu viel des Guten. In der dienstlichen Besprechung meines Beschlussentwurfs wurde ich vor den Schöffen vom Vorsitzenden abgekanzelt: »Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Pontius Pilatus?« Mein halbherziges Bemühen, den von mir gefertigten Entwurf anhand der Aussagen näher zu begründen, regte ihn nur noch mehr auf: »Eine Geschichte anders hinzubiegen versucht doch jeder, der seinen Arsch retten will!«

Die Quittung für meinen ersten Versuch, einen politisch heiklen Sachverhalt kritisch zu durchleuchten, wurde mir drei Wochen später präsentiert. Die Vorsitzende der Kammer für Familiensachen, eine gemütliche ältere Dame, die mich abschließend beurteilen musste, informierte mich über den ihr vorliegenden Zwischenbericht der Strafkammer, der ihr gar nicht gefallen wollte. Darin war vermerkt, der Stud. iur. R. H. sei nicht willens und bereit gewesen, an der strafrechtlichen Verurteilung von Feinden des Sozialismus mitzuwirken. Dem Praktikanten mangele es offensichtlich, wie sie mir bedenklich ihr Haupt wiegend mitteilte, am erforderlichen »Klassenstandpunkt«. Das war starker Tobak. Jetzt würde mein Name mit diesem Makel in der Personalakte verknüpft bleiben. Und selbst der letzte Subalterne im Justizministerium müsste bei der in zwei Jahren anstehenden Berufslenkung daraus schließen, ich sei ein unsicherer Kantonist, der als Bedenkenträger der Härte des Berufslebens nicht gewachsen wäre. Ich hätte dann später mal bei irgendeinem Konsum-Kreisverband in Seelow oder Reichenbach an Lieferverträgen drechseln können, auch dafür wurden ja Juristen gebraucht, aber das wäre alles gewesen.

Ich schilderte also meiner Betreuerin, was vorgefallen war, erklärte ihr meine Bedenken bei der Abfassung des Eröffnungsbeschlusses. »Es scheint sich also um ein Missverständnis zu handeln«, seufzte sie erleichtert. Meine Zwischenbeurteilung landete zerknüllt im Papierkorb.

64-65

#