Die letzten Semester in der Hauptstadt

82-103

In Berlin hatte ich mir auf eigene Faust ein Zimmer besorgt, da ich um keinen Preis ins Wohnheim nach Biesdorf ziehen wollte. Die Bude war dunkel und feucht. Zuletzt hatte hier ein Vergewaltiger gehaust, der jetzt eine ihm auferlegte Freiheitsstrafe abbrummte. Ein Rattenloch! Es gab nur ein schmales Fenster zum Innenhof. Kein Bad. Die Toilette lag auf der halben Treppe. Aber die Lage war bestens, denn vom Monbijouplatz bis ins Hauptgebäude der Humboldt-Universität Unter den Linden, an den stoisch ihre Karabiner präsentierenden Soldaten der Alten Wache vorbei, benötigte ich zu Fuß nicht länger als eine Viertelstunde. Und bis zu dem in der Linienstraße gelegenen Studentenclub war es auch nicht weiter. Zwei Stühle, alte Sessel und ein Bretterregal für meine Bücher holte ich mir vom Sperrmüll; die Matratze, auf der ich schlief, stammte aus einer Haushaltsauflösung. Ich lebte im Provisorischen, wie nur Studenten leben können. Aber ich fühlte mich trotz aller Widrigkeiten sofort näher am Puls der Zeit.

In Westberlin skandierten die Achtundsechziger ihre Parole <Enteignet Springer>; die Botschaft an uns vom Ufer der Moldau lautete anders: Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Im tschechoslowakischen Pavillon gegenüber dem Bahnhof Friedrichstraße, einem hässlichen Flachbau, bekam man kostenlos die deutschsprachige »Prager Volkszeitung« und unterschiedlichste Informationsblätter. Hier konnte man sich Klarheit darüber verschaffen, was die böhmischen Reformer wie Alexander Dubcek, Josef Smrkowsky, Jifi Hajek oder Eduard Goldstücker dachten. Zwei- oder dreimal in der Woche ging ich dorthin, um die neuesten Prager Nachrichten aus erster Hand zu erhalten. Im Pavillon und davor wuselten ständig jede Menge Leute herum. Man war unter seinesgleichen. Erkannte sich auf den ersten Blick. Niemand kümmerte sich um die bestellten Aufpasser. Dass die Tschechen und Slowaken den Versuch riskierten, ihren Sozialismus mit der Freiheit des gesprochenen und geschriebenen Wortes zu verbinden, machte Mut. Es schien mal wieder alles offen zu sein, vieles möglich, wenn es nur richtig angegangen wurde, und in Prag waren die Menschen scheinbar dabei, die versteinerten Verhältnisse umzukrempeln.

Was der tschechische Chefökonom Ota Sik damals plante, war nicht weit entfernt von Erich Apels NÖS. Ota Sik wollte die volkseigenen Betriebe zu Mitarbeitergesellschaften umbauen. Unser Dozent im Fach Politische Ökonomie sah darin ebenfalls den einzigen Weg, um die Antriebsschwäche der sozialistischen Wirtschaft zu überwinden, weshalb er uns Ota Siks im Dietz Verlag Berlin veröffentlichtes Werk »Ökonomie - Interessen - Politik« als maßgebliches Lehrbuch empfahl. Für mich persönlich waren vor allem jene Abschnitte des Buches wichtig, m denen Ota Sik das Alltagsverhalten der Leute mit einem annähernd wirklichkeitsgetreuen Blick untersucht.

83

Sehr viele, ja die meisten der Argumente, die man uns als Beweis dafür auftischte, dass der Mensch von Natur aus ein soziales Wesen sei, waren zwar anrührend, hatten aber keinerlei Wert; sie waren nicht aus der alltäglichen Beobachtung des Menschen gewonnen, einem sozialistischen Alltag, in dem der Schlendrian vorherrschte, sondern der parteilicherseits befohlenen Sozialromantik geschuldet. Das viel gepriesene Klassenbewusstsein der Arbeiter und Bauern - auf diesem Fundament sollte das ersehnte Wunderland des Kommunismus ja erbaut werden - bestand nur in der Phantasie naiver Ideologen. Was den Arbeitern am Sozialismus gefiel, war doch, dass sie hierzulande öfter als ihre westlichen Brüder und Schwestern mal ein Zigarettenpäuschen einlegen konnten, wenn ihnen die Maloche zu viel wurde. Von wegen: Mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden!

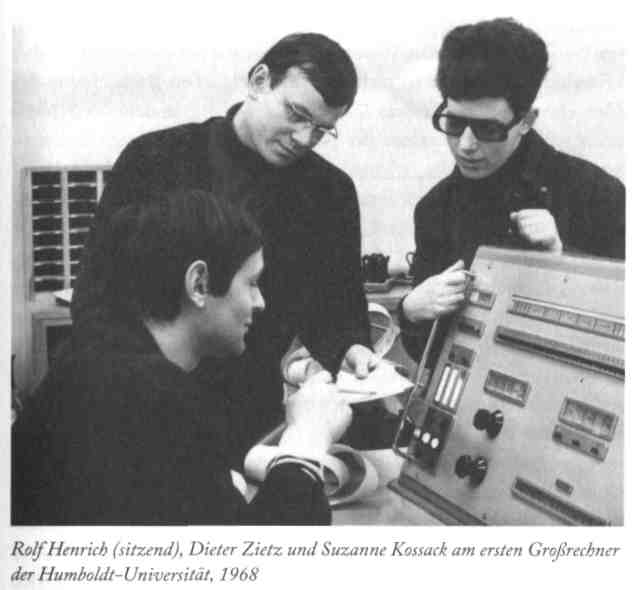

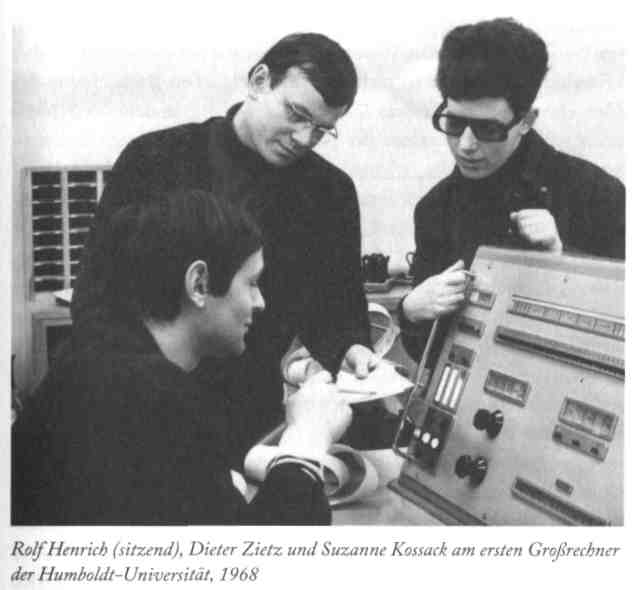

Da ich selber gerade im Wettbewerb der Studenten und jungen Wissenschaftler der DDR zu Ehren des 150. Geburtstages von Karl Marx an einer rechnergestützten Studie arbeitete, in der ich die Verinnerlichung von Rechtsnormen empirisch untersuchen und philosophisch näher begründen musste, gehörte das Werk Ota Siks monatelang zu meiner bevorzugten Lektüre. In meine Studie investierte ich viel Zeit und Energie. Ich wollte mir damit die Möglichkeit offenhalten, gleich im Anschluss an das bevorstehende Staatsexamen im Fach Rechtsphilosophie zu promovieren.

(Erwähnenswert ist vielleicht an dieser Stelle, dass ein pfiffiger Jurastudent namens Gregor Gysi ebenfalls zu Ehren von Karl Marx zur Feder gegriffen hat. Im Katalog zum Wettbewerb lese ich: »Der Verfasser erbringt den Beweis der direkten Einflussnahme und Weiterentwicklung des Einflusses der DDR auf die Kampfkraft und das Bewusstsein der westdeutschen Arbeiterklasse.« Mit drei Jahrzehnten Verspätung hat Gregor Gysi die seinerzeit abstrakt behauptete Einflussnahme höchstpersönlich und medienwirksam eingelöst.)

Meine Arbeit lieferte ich fristgerecht vor den Sommerferien ab, nachdem sie durch die Philosophin Toni Hahn, eine ausgewiesene Leninistin, begutachtet worden war. Sie fand daran nichts auszusetzen und war des Lobes voll. Meine Sorge, mit der von mir verfochtenen philosophischen Begründung eventuell in eines der überall ausgestellten Fettnäpfchen getreten zu sein, war scheinbar unbegründet.

84

Als Aushilfskellner in Ahlbeck

Im Juli 1968 trampte ich bei strahlendem Sonnenschein an die Ostsee, um in Ahlbeck in einem FDGB-Heim zu kellnern. Ich benötigte Geld. Mein Stipendium in Höhe von 210 Mark reichte in Berlin nicht hinten und nicht vorn. Etwas zu verdienen war wichtig für mich, denn nur so konnte ich die Unabhängigkeit von meiner Mutter erreichen, die selbst nicht viel hatte, mir aber immer wieder Geld schickte.

In den Ostseebädern hausten die Saisonkräfte in halb zerfallenen Geräteschuppen oder in ausgebauten Hühnerställen. Aber das störte mich nicht. Gemeinsam mit vier jungen Frauen meines Alters servierte ich - weißes Jackett, frisch gestärkte Serviette über dem Unterarm - stocksteif den ungeduldig wartenden Urlaubern wochenlang ihre Mahlzeiten. Nachmittags um drei gab es Kaffee und Kuchen, manchmal Eis. Im Küchenbereich drängelten sich die Kolleginnen hinter mir. Sie stupsten mich mit ihren Brüsten, so dass ich mir schon am zweiten Tag lebhaft vorstellen konnte, wie sich das weiter entwickeln würde. Wenn wir die Tische abgeräumt und frisch in Weiß eingedeckt hatten, gingen wir gemeinsam an den Strand. Und nach unserem täglichen Bad in der Ostsee cremten ein oder gleich zwei der Damen mich ein, was ich mir gern gefallen ließ.

Verzwickt war allerdings das Beziehungsgeflecht zwischen mir und den hübschen Sächsinnen. Die Frauen betrachteten mich als ihren Hahn im Korb, über den nur sie verfügen durften. Besuchten wir abends eines der vielen mit Netzen, kupfernen Positionslampen, Paddeln, Ankern und weiterem Krimskrams aus vergangenen Seemannszeiten dekorierten Tanzlokale an der Strandpromenade, durfte ich es mir nicht erlauben, eine fremde Frau zum Tanz aufzufordern. Scheele Blicke und die Frage, was denn das für »eine Schnepfe« sei, waren die unvermeidliche Folge. Trotzdem mochte ich jede meiner Kolleginnen, nicht nur weil sie hübsch anzusehen waren, sie hatten auch etwas Selbstständiges, waren schlagfertig und fest entschlossen, ihren Aufenthalt am Meer in vollen Zügen zu genießen.

85

Leider war ich in unserer Runde am wenigsten trinkfest. Während meine Begleiterinnen nach drei, vier Bieren und zwei Gläsern Wein nur kurz ihre Lippen nachschminkten und danach erst richtig loslegten, war bei mir das Maß oft gestrichen voll. Meistens kümmerte eine der Frauen sich dann intensiver um mich, indem sie das Gefühl von Nähe beim Wange-an-Wange-Tanzen steigerte; wir zögerten den Augenblick des Aufstehens vom Tisch etwas hinaus, tranken den Rest einer Flasche Wein, rauchten die letzte Zigarette und verabschiedeten uns von den anderen.

Verdattert fragte ich mich öfters, wie meine Kolleginnen sich untereinander darüber abstimmten, wer von ihnen mit mir ins Bett gehen mochte. Wahrscheinlich hätte ich in meinem Alter gar nicht mehr so überrascht gucken dürfen. Erkundigte ich mich mal danach, antworteten sie nur mit einem ironischen Grinsen und taten so, als seien dies Praktiken, über die man doch eigentlich Bescheid wissen müsse. Erstaunt waren sie nur, dass ich mit ihnen, bevor wir uns einander näher zuwandten, manchmal noch Betrachtungen über das Leben anstellen wollte und dabei Rilke oder Trakl zitierte, deren Namen sie nie gehört hatten. Die Wirkung meiner durch Lesefrüchte angereicherten Anmache war traumhaft. Sie schnurrten wie Kätzchen, als würde geradewegs ihre Seele gestreichelt und emporgehoben. So gern meine vier Grazien sich von mir lyrisch berieseln ließen, von Politik mochten sie kein Wort hören. Versuchte ich es mal, legten sie mir nur lächelnd ihre Hand auf den Arm, drückten ein bisschen zu. Und guckten mich mit hochgezogenen Augenbrauen an: »Rolf, was soll der Mist?« Überhaupt war der Ostseestrand eine politikfreie Zone. Schaltete jemand mal ein Radio ein, wurde sofort der Sender gewechselt, wenn die Nachrichten kamen. Den Gästen des Ferienheims gefiel das. Auch sie wollten ja nur eins: wenigstens einmal im Jahr in jeder Hinsicht abschalten.

87

Panzer in Prag oder das Ende der »politisch-ideologischen Sorglosigkeit«

Die Botschaft vom Einmarsch der Warschauer-Pakt-Panzer in Böhmen stellte schlagartig klar, dass es eine pluralistische Gesellschaft, welche souverän über ihren eigenen Weg entscheiden durfte, nirgendwo im roten Archipel geben würde. Ohne Zweifel war das mutige Zwischenspiel, die sozialistische Ordnung im benachbarten Bruderland mit mehr Freiheitlichkeit und Demokratie auszustatten, damit beendet. Persönlichkeiten der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik hatten die Kremlherren um Hilfe gebeten - »einschließlich der Hilfe durch bewaffnete Kräfte«! In bester Absicht. Um die Konterrevolution niederzuschlagen. Was sonst? Alle Anhänger des Prager Frühlings mussten jetzt Sanktionen fürchten. Wie sie ausfallen würden, ließ sich nicht genau vorhersagen, aber sicher würde es unangenehm werden. Dass es sich bei der Okkupation um den Präzedenzfall der am 3. Juli 1968 öffentlich verkündeten Breschnew-Doktrin über die begrenzte Souveränität der sozialistischen Staaten handelte, habe ich nicht gleich verstanden. Ich weigerte mich einzusehen, dass eine Kamarilla machtbewusster Politbürokraten, die sich als Protektoren des Sozialismus aufspielten, so mir nichts, dir nichts dazu imstande sein sollte, die internationalen Normen des Völkerrechts über den Haufen zu werfen.

Wieder in Berlin, hörte ich Völkerrecht bei Bernhard Graefrath. Er erläuterte uns die vertragliche Praxis des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe und die darin verankerte Entwicklung der sozialistischen Integration auf einmal so, als ob es sich bei dem ganzen Vorhaben um einen Staatskonzern mit Sitz in Moskau handeln würde, der in seiner tschechischen Niederlassung mal eben aufgeräumt hätte. »Viele Genossen verstehen leider immer noch nicht«, meinte Graefrath unter Hinweis auf die Ereignisse in der CSSR, »dass die Rechtsnormen des Völkerrechts zwischen den sozialistischen Ländern heute auf ganz neuen Fundamenten beruhen - den Erfordernissen des internationalen Klassenkampfes.« Der sowjetische Einmarsch, den Graefrath völkerrechtlich rechtfertigen wollte, folgte insofern nur der zwingenden Logik des Klassenkampfes.

88

Na ja, eins wusste unsereiner: All jene, die mit dem Prager Frühling sympathisiert hatten, mussten sich jetzt schleunigst Asche aufs Haupt streuen. Reichte es aus, einfach nur feige zu sein, um den angestrebten Studienabschluss zu erreichen? Einstweilen hielt der Allerhöchste gönnerhaft seine schützende Hand über mich. Aus den Sommerferien zurückgekehrt, fand ich eine Einladung in meinem Briefkasten. Prorektor Rudolf Maetzing teilte mir darin mit, die Verleihung der Diplome an die Preisträger der Karl-Marx-Leistungsschau und die Ehrung der Fichtepreisträger 1968 finde anlässlich des Konzils der Humboldt-Universität am 23. September statt. Höflichst wurde ich darum gebeten, »um 13.45 Uhr vor dem Haupteingang des Kinosaals Aufstellung zu nehmen«.

Zur vorgegebenen Stunde stand ich also in einer Zweierreihe vor dem Kinosaal. In die für uns Studenten reservierten Bankreihen eingewiesen, lauschten wir der Laudatio Professor Maetzings. Dann stiegen wir auf die Bühne. Der Prorektor schüttelte jedem die Hand und überreichte allen Gewinnern der Karl-Marx-Leistungsschau - ich gehörte dazu - eine mit blauem Samt gepolsterte Schatulle, in der sich eine handtellergroße Medaille aus Meißner Porzellan mit dem Porträtrelief von Karl Marx befand. Als diese Prozedur beendet war, folgte die Bekanntgabe der Fichtepreisträger. Im Stillen hatte ich zwar darauf gehofft, den begehrten Fichtepreis - damals die höchste wissenschaftliche Auszeichnung der Humboldt-Universität - zu bekommen. Aber nach der Niederschlagung des Prager Frühlings passte die von mir eingereichte Arbeit wohl nicht mehr in die politische Landschaft. Bereits in den Straf- und Staatsrechtsseminaren des laufenden Semesters war ja das krampfhafte Bemühen der Dozenten unverkennbar gewesen, uns Studenten das Recht wieder als Instrument der Partei- und Staatsführung näherzubringen. Zu einer solchen Richtungsänderung passten Strafverschärfungen, nicht aber die psychologisierende und den Eigensinn des Rechts betonende Betrachtungsweise, der ich in meiner Studie das Wort geredet hatte. Umso mehr freute es mich, als dann doch mein Name aufgerufen wurde und ich den begehrten Fichtepreis erhielt.

89

Karl Mollnau, Lehrstuhlinhaber im Fachbereich Rechtsphilosophie, bot mir an, im Rahmen eines Forschungsstudiums bei ihm zu promovieren. Anstelle der sonst üblichen Diplomarbeit sollte ich gleich meine mit dem Fichtepreis ausgezeichnete Studie zur Dissertation ausbauen. An der von mir aufgeworfenen Fragestellung der Verinnerlichung sozialistischer Rechtsnormen zeigte Mollnau Interesse. Während meine Freunde überzeugt waren, damit seien die Weichen für meine akademische Laufbahn gestellt, und mich beglückwünschten, blieb ich misstrauisch. An der Fakultät kursierten die tollsten Gerüchte. Die Stimmung war gereizt. Und wie der Buschfunk meldete, gab es in der Parteileitung einflussreiche Stimmen, die meinen preisgekrönten Aufsatz als revisionistisch einstuften.

Durch die Psychologisierung des Rechts, der ich mit meiner Arbeit Vorschub geleistet hätte, würde das Strafrecht zu einem stumpfen Schwert und der »normierte Wille der Arbeiterklasse« verfälscht. Zu allem Überfluss verdächtigte man mich auch noch, das in der Zeitschrift des Prager Schriftstellerverbandes »Literarni listy« veröffentlichte Manifest der 2000 Worte vor der Universität verteilt zu haben. Die »2000 Worte« waren das erste Manifest des Prager Frühlings, in dem die radikale Demokratisierung der sozialistischen Gesellschaft gefordert wurde. Ich hatte mir den Aufruf zwar im tschechoslowakischen Pavillon besorgt und darüber mit befreundeten Kommilitonen freimütig diskutiert. Ihn aber nie in der Öffentlichkeit verteilt.

Vielleicht waren meine Sorgen auch übertrieben. Es war schwer zu sagen. Anders als in Jena war es mir in Berlin nie gelungen, die verschlungene Machthierarchie an der Fakultät zu durchschauen, daher irrte ich mich leicht in der einen wie der anderen Richtung. Offen gestanden waren die Genossen meiner Grundorganisation hier auch nicht die Art Leute, mit denen ich gern freundschaftliche Beziehungen unterhalten hätte. Sie kamen aus allen möglichen Sicherheitsorganen, dem FDGB oder dem Zentralrat der FDJ, und der größte Teil von ihnen hatte sich nur deshalb - bei Fortdauer ihrer Bezüge - für ein Studium entschieden, weil ihnen ein juristisches Diplom in ihrer Funktionärslaufbahn helfen konnte. Inmitten solcher Kader galt unsereiner natürlich als unzuverlässiger Intellektueller. Das hatte mich bis dahin nicht gestört: Die Freundschaft solcher Funktionärscharaktere hatte ich noch nie gebraucht. Aber ich musste auf der Hut sein.

90

Mollnau konnte mir in meiner Lage nicht beistehen, da er selbst wegen seiner Habilitationsschrift und einem mit Hermann Kienner verfassten Entwurf eines Lehrbuchs unter Revisionismusverdacht gestellt worden war. Sie wollten das sozialistische Recht nicht länger nur als Machtinstrument der Partei verstehen, sondern es unter Berufung auf Grundsätze der Kybernetik zum Regulator sozialer Beziehungen mit ihren Interessengegensätzen und Konflikten entwickeln, ein Husarenstreich. Ulbricht höchstpersönlich verdammte ihre Thesen als »unmarxistisch und in ihrem Wesen revisionistisch«. Mollnau leistete daraufhin vor Studenten des ersten Studienjahres die von ihm verlangte Selbstkritik. Er stellte sich als Dümmling dar, der unfähig gewesen sei, die Parteibeschlüsse in seiner wissenschaftlichen Arbeit richtig anzuwenden. Wie brenzlig die Lage damals gewesen ist, lässt sich heute anhand der inzwischen zugänglichen parteiamtlichen Berichterstattung besser beurteilen. Jene Papiere kannten wir damals aber nicht. »Der Klassengegner konnte in unsere Sektion einbrechen«, berichtete die Grundorganisation am 10. Dezember 1968 an die SED-Kreisleitung. In das Verhalten der Genossen habe sich »politisch-ideologische Sorglosigkeit« eingeschlichen, »Blindheit gegenüber revisionistischen Positionen, theoretische Selbstgefälligkeit und damit verbunden schließlich Überheblichkeit gegenüber den Beschlüssen der Partei«.

Als erste Maßnahme zur Behebung unserer Blindheit wurden wir zu einer weltanschaulich-politischen Nachschulung vergattert, die unter dem irreführenden Titel »Grundfragen des Marxismus-Leninismus« veranstaltet wurde und für jeden Studenten des Studienjahrs verbindlich war. Nina Piprek, eine extra aus Leningrad eingeflogene Koryphäe der ruhmreichen Sowjetphilosophie, mühte sich ab, uns, die verirrten Schafe, wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Ich habe sie als zierliche, ständig frierende Frau in einem dicken Pelzmantel, den sie nie auszog, in meiner Erinnerung behalten. Und sehe sie noch vor uns, wie sie mit ihren fettigen langen Haaren ängstlich auf ihrem Stuhl kauerte und irgendwie immer den Eindruck erweckte, als wolle sie die ihr übertragene Aufgabe schnellstmöglich hinter sich bringen.

91

Ihre Gedankenführung war schlicht. Die Behauptung, dass die Tschechen sich aus dem sozialistischen Lager davonstehlen wollten, begründete sie beispielsweise mit dem Hinweis auf zwei Prager Diplomaten, die sich von ihren russischen Ehefrauen hatten scheiden lassen. Und die materialistische Auffassung der Erkenntnis als Widerspiegelung der objektiven Realität im menschlichen Bewusstsein erläuterte sie uns anhand eines mit Kreide an die Wandtafel gemalten chinesischen Schriftzeichens für das deutsche Wort Regenschirm. Die Ähnlichkeit, die das Zeichen mit dem, was es bezeichnete, aufwies, betrachtete sie als schlagenden Beweis für ihre theoretische Position. Was wir uns von dieser Philosophin anhören mussten, bestärkte bei mir den Eindruck, dass es mit der hochgelobten Sowjetphilosophie nicht weit her sein konnte.

Offenbar bemerkten die für unseren Nachhilfeunterricht verantwortlichen Funktionäre selbst, welchen Fehlgriff sie sich mit Nina Piprek geleistet hatten. Ende Februar stand jedenfalls plötzlich Professor Peter Schulz auf dem Katheder und informierte uns, dass er beauftragt sei, »ab sofort die Lehrveranstaltungen der krankheitshalber nach Leningrad zurückgekehrten Genossin Piprek« zu übernehmen. Schulz eilte der Ruf eines 150-prozentig linientreuen Parteiarbeiters voraus. Ursprünglich in Westberlin ansässig, hatte er in der Aufbauphase an der Humboldt-Universität Jura studiert und es dann an der gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät zum Professor gebracht. Ich konnte keine Sympathie für ihn aufbringen. Für mich verbindet sich mit diesem Hochschullehrer aber die aufgeheizte Atmosphäre in der Frontstadt Berlin Anfang des Jahres 1969. Denn damals, als Schulz uns mit seinen politischen Tiraden beeindrucken wollte, wurde die Ost-West-Balance gerade wieder für einen Augenblick fast aus dem Gleichgewicht geworfen. Wer Nachrichten hörte, hatte plötzlich das Bild eines brodelnden Vulkans vor Augen, der jederzeit ausbrechen konnte.

»Bonn wählte die Provokation«, brüllte im März das »Neue Deutschland«. In der Ostpreußenhalle am Funkturm im Westen der Stadt und somit außerhalb des BRD-Hoheitsgebietes sollte die Bundesversammlung Gustav Heinemann zum Präsidenten wählen. Der Warschauer Pakt hatte auf die Ankündigung dieser Wahl mit breit angelegten Truppenbewegungen reagiert und durch endlose Militärkolonnen auf der Autobahn die Zufahrtswege von und nach Westberlin planmäßig verstopft.

92

Schulzens Philippika am Vormittag der Bundesversammlung strotzte vor militantem Glaubenseifer: Jetzt müssten wir doch erkennen, was von der »neuen Ostpolitik« zu halten sei; diese Wahl, an der erstmalig Nazis, die Thadden-Leute, teilnehmen würden, und das auf den Tag genau 36 Jahre nach einer anderen Wahl, beweise schließlich glasklar den friedensfeindlichen, faschistischen Charakter der Bonner Republik. Schulz schäumte. Fauchend übertönte genau in diesem Augenblick das infernalische Geröhre tieffliegender MiG-Düsenjäger, die unweit entfernt über dem Reichstag die Schallmauer durchbrachen, seine geifernde Brandrede. Man konnte kein Wort mehr verstehen. Peter Schulz stockte, blickte zur Decke des Hörsaals und erhob sich abrupt. Wie somnambul stimmte er aus voller Kehle die Internationale an. So als könnten wir in einer Art Sängerkrieg den Krach der sowjetischen Jagdflieger übertönen, stimmten wir lauthals die von Degeyter vertonte Hymne des Weltproletariats an: Völker, hört die Signale!/Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale/erkämpft das Menschenrecht! ...

Aus der zeitlichen Distanz mag diese Szene ausgesprochen komisch, wenn nicht sogar lächerlich erscheinen. Ich fürchte nur, rückschauend auf die damalige Zeit wird heute die einschüchternde militärische Ost-West-Konfrontation allzu oft unterschätzt. Aber die Auslegung der Wirklichkeit als Krieg bestimmte jedes alltägliche Leben. Man konnte den Zeichen der Zeit gar nicht ausweichen. Selbst in der Abgeschiedenheit Hammerforts, Jahre später, sind sie mir noch nahe gewesen, wenn die Düsenjäger tieffliegend über unser Haus hinwegjagten und die Schallmauer durchbrachen. Es war so, als ob sie die alten Gemäuer mit einem brutalen Faustschlag traktierten. Oder wenn jenseits des nahe gelegenen Oder-Spree-Kanals im Sommer Rauch aus den Wäldern aufstieg und davon kündete, dass im sowjetischen Sperrgebiet wieder mal ein Großbrand ausgebrochen war, den die deutsche Feuerwehr nicht löschen durfte. Nachts hörten wir das Fauchen von Kurzstreckenraketen.

Nach meinem Studium traf ich Peter Schulz nie wieder. Irgendwann erreichte mich die Nachricht, auch er habe sich das Leben genommen.

93

So überzeugt von der sozialistischen Zukunft, wie der Mann sich uns gegenüber auf dem Katheder gebärdet hatte, kann er nach Achtundsechzig wohl nicht mehr gewesen sein. Abgenommen haben ihm seine fanatischen Glaubensbekenntnisse ohnehin nur wenige. Wie weit sein bitteres Ende schicksalhaft durch die Zerrissenheit der deutsch-deutschen Verhältnisse nach Kriegsende beeinflusst gewesen ist, wird man kaum sagen können.

(Dass sich in Peter Schulz die Jahrgangsgeschichte der zu meiner Zeit habilitierenden HJ-Generation widerspiegelte, mit ihrem verhängnisvollen Bestreben - nach Deutschlands Untergang -, erneut Anschluss an eine weltanschaulich begründete Marschordnung zu finden, darauf bin ich erst gekommen, als sein Name mir in Joachim Fests Erinnerungsbuch »Ich nicht« wiederbegegnete. Fest schildert darin, wie er inmitten der Trümmerlandschaft Berlins mit Peter Schulz, der zur Untermiete im selben Haus wie er in Neukölln wohnte, abends stundenlang über Deutschlands Zukunft debattierte. Stellten sie dabei ihre Systemvergleiche an, habe Schulz »nach Juristenart kühl und zugleich zynisch« stets den Kommunismus favorisiert: »Peter Schulz setzte große Erwartungen in den Kommunismus und vertrat die Ansicht, dass vom kapitalistischen Westen nur ein schönes Lügenbild verfertigt werde. >Die haben ihre Fachleute dafür!<, wiederholte er oft. Die Zukunft jedenfalls gehöre dem Osten: >Da geht die Sonne auf!< Spätestens in sechs oder acht Jahren sei der Sozialismus in allem vorn. >Und die Freiheit?«, fragte ich. >Die kommt danach«, meinte er. Freiheit sei nur eine Folge des Wohlstands, nicht dessen Voraussetzung. Das sei >eine der Latrinenparolen der Kapitalisten«. Auf die Frage, wie er sich verhalten werde, falls seine Rechnung nicht aufgehe, hatte Peter Schulz nur eine wegwerfende Geste. Ganz einfach, erwiderte er. Wenn er in Westberlin bleibe und die Russen übernähmen die Stadt, schickten die ihn in ein Bergwerk: >Ende! Lampe aus!« Mache er aber in den Osten rüber und werde vom Westen übernommen, müsse er höchstens einen >Reeducation-Kurs< besuchen, vielleicht auch zwei. Da komme er dann als Patentdemokrat wieder raus. Und nach kurzem Nachdenken: >Ist schließlich keine Sauerei, die ich mir da leiste. Obwohl ich's bei der HJ gelernt habe. Vaschtehste?««)

94

Das Tribunal

Damals habe ich die Genossen meiner Parteileitung wiederholt auf mich betreffende Gerüchte angesprochen. Meine angeblichen Kampfgefährten verdrehten jedes Mal die Augen und sahen mich an, so wie man einen Provokateur betrachtet, dem man keine Antwort schuldet. Sie verwiesen auf die anberaumte Vollversammlung unserer Grundorganisation, auf der ich mich ja für mein »parteischädigendes Verhalten« rechtfertigen könne. Welche Verfehlungen damit konkret gemeint waren, verriet mir niemand. Offenbar hatten die von mir Angesprochenen selber die Hosen voll. Wollten mit mir nicht im vertraulichen Gespräch gesehen werden. Dabei war ich längst bereit, ihnen die übliche Selbstkritik zu liefernde nach Bedarf. Wenn sie es eher reumütig haben wollten, kein Problem, ich hätte aber auch den Verführten auf Lager gehabt, den gläubig Suchenden, und wenn das nicht zog, den greinenden Unverstandenen. Ich wollte nur nicht im laufenden Examen geschasst werden und zur Bewährung in die Produktion gehen müssen. In einem Reichsbahnausbesserungswerk jahrelang an einer Drehbank stehen zu dürfen, bis mir gnädig durch eine Betriebsparteileitung wegen guter Führung erlaubt würde, mein Studium zu beenden - solcherlei Aussichten versetzten mich in Panik. Man durfte den Zweck der Übung nicht aus den Augen verlieren. Es ging schließlich weder um Wahrheit noch um die Tschechen und um mich schon gar nicht. Wir sollten ideologisch wieder auf Vordermann gebracht werden. Um das zu bewerkstelligen, mussten zwei, drei Studenten exemplarisch abgestraft werden, so lief das nun mal. Ich dachte, ich sei kaltblütig genug, um das Procedere innerlich unbeschadet durchzustehen. Das war ich leider nicht.

Das Podium des Tribunals - denn als solches sollte die angesetzte Vollversammlung dienen - war bestückt mit drei Kreisleitungsfunktionären und zwei grauköpfigen Antifaschisten, die mit der Fakultät nichts zu tun hatten. Letzteren sah man an, dass Jahre des Überlebenskampfes

95

in Lagerhöllen ihren grimmigen Willen gestählt hatten. Blutlose Lippen waren in ihre Proletariergesichter wie scharfe Striche gezogen. Sie erhielten als Erste das Wort und erklärten allen Anwesenden umständlich, wobei einer der beiden im Minutentakt mit der Faust vor sich auf die Tischplatte haute, wofür sie ihr Leben im Kampf gegen den Hitlerfaschismus eingesetzt hätten; nämlich für den ersten Arbeiter-und-Bauern-Staat auf deutschem Boden, die größte geschichtliche Errungenschaft, die gewissenlose Elemente in den eigenen Reihen durch ihr schändliches Tun neuerdings in Gefahr brächten: »Wer - Wen! Wenn ihr das nicht begreift, gehört ihr nicht an diese Universität!«

Damit war die Machtfrage gestellt. Es wurde nicht argumentiert, es wurde verdonnert und verdammt. Wer eine vergleichbare Geschichte des Widerstands und des Leidens nicht vorweisen konnte - ich konnte das nicht, denn ich wurde ja erst 1944 geboren -, der fühlte gleich sein schlechtes Gewissen als Deutscher. Widerspruch gegenüber den zeternden antifaschistischen Helden war tabu. Die Einbindung der beiden KZ-Insassen diente natürlich dazu, uns moralisch einzuschüchtern. Dafür eigneten sie sich hervorragend. Ansonsten waren sie auch nur geduldet; denn Walter Ulbricht hatte am 14. Mai 1945 in einem Brief an Wilhelm Pieck bereits klargestellt, die aus der Haft oder Illegalität zurückgekehrten Genossen dürften nicht die Parteiarbeit prägen. Als Grund hatte er angeführt, die Mehrzahl von ihnen sei »sektiererisch« eingestellt.

Der Tiefpunkt war mit dem Auftritt der beiden Überraschungsgäste aber noch nicht erreicht. Erst als Charly loslegte, ein vom Zentralrat der FDJ zum Studium der Rechtswissenschaften weggelobter älterer Student, mit dem ich das ganze Semester keine drei Worte gewechselt hatte, wurde diese Messlatte gerissen. Nicht mal seinen Nachnamen kannte ich. »Du hast'ne Eins im Völkerrecht«, kreischte er plötzlich aus seiner hinteren Bankreihe mit puterrotem Gesicht in meine Richtung. Woraufhin sich alle verdutzt zu ihm umdrehten, weil kein Mensch verstand, was er mir damit anhängen wollte. Gute Studienleistungen - was sollte daran schlecht sein? War das nicht der parteiamtliche Kampfauftrag an die akademische Jugend? Nach einer quälend langen Pause brach es stotternd aus Charly heraus: »Ich habe die Völkerrechtsprüfung mit Vier gemacht - aber im Gegensatz zu dir weiß ich, dass die Lumpen in Prag Konterrevolutionäre sind!«

96

Nach diesem peinlichen Gefühlsausbruch folgte der Auftritt der ideologischen Scharfrichter. Von schroffen Gesten mit dem Zeigefinger begleitet, bezichtigten sie mich und zwei weitere Kommilitonen des Verrats am Sozialismus, da wir die führende Rolle der SED angezweifelt hätten. Jetzt lernte ich am eigenen Leibe jene Art der Auseinandersetzung kennen, bei der es nicht im Geringsten um irgendein Argument geht, sondern allein um das Fertigmachen des anderen. Grob gesprochen war das Ziel der Übung, mir das moralische Rückgrat zu brechen, ein weißes Blatt zu fabrizieren, auf welches man die aktuelle Parteilinie einzeichnen konnte. Zu bereuen, das war seinerzeit modern. (»Ich selbst werde alle meine Fehler erkennen,/ Ergründen und tiefer ausloten. / Ich weiß sie aus dem Gedächtnis zu nennen -/ Und verzichte mit Dank auf die Noten ...« So hatte im Jahr zuvor Alexander Twardowski gedichtet.)

Und Professor Mollnau hatte uns ja das verlangte Melodrama exemplarisch vorgeführt. Ich dachte, ich könnte das auch. Doch ich habe, soweit ich mich überhaupt noch erinnere, nur wirres Zeug gestammelt. Man musste bußfertig nach der eigenen Schuld fahnden, um die Vorwürfe der Ankläger zu untermauern. Das gelang mir nicht. Es war mir übel von allem, und es gab keinen Winkel, in den ich mich hätte verkriechen können.

Suzanne, meine liebste Freundin, die mit mir von Jena nach Berlin gewechselt war, saß an diesem Tag neben mir. Sie wurde beschimpft, weil sie sich mit mir - dem gewissenlosen Element - eingelassen hatte. Was in ihrem Fall besonders verwerflich war, da ihr Mann als Offizier bei den bewaffneten Organen diente. »Was hat denn Micha damit zu tun?«, hörte ich sie neben mir schluchzen. Das gab mir den Rest. Ausgespuckt und wie betäubt, absolut unfähig, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen, verließ ich das Universitätsgebäude durch den Hinterausgang. Im Innenhof setzte ich mich auf eine Bank und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Bitter und voller Selbstmitleid gelang es mir nicht, meine Fassung zurückzugewinnen. Alle Viertelstunde musste ich eiligst wieder ins Hauptgebäude zu den Toiletten rennen, um einen dünnen Schwall flüssiger Scheiße loszuwerden.

An diesem Abend zerbrach bei mir der Glaube, mein persönliches Dasein sei nur lebenswert als Teil jener kämpfenden Vorhut, welche, durch den deutschen Zusammenbruch historisch belehrt, das sozialistische Himmelreich auf die Erde herunterholen wollte.

Wie ein geprügelter Hund schleppte ich mich zu Reinhart Zarneckow ins kirchliche Sprachenkonvikt. Dort, in der Borsigstraße, versuchte ich in einem langen Gespräch mit ihm mein Gleichgewicht wiederzugewinnen. Wenigstens mein Durchfall beruhigte sich. Auf dem Weg nach Hause soff ich mir in einer Kaschemme in der Oranienburger meinen letzten Grips aus dem Kopf. Wie ich danach zum Monbijouplatz in meine Bude gekommen bin, ist mir heute noch unerklärlich. Ich versank in bitterem, vergangenheitsbesessenem Trübsinn, blieb in meinem Zimmer, sah tagelang keinen Menschen, trank viel und hatte vor allem das Gefühl, merklich an Substanz zu verlieren.

97-98

Mein amtliches Sündenregister

Welche Schandtaten tatsächlich in mein Sündenregister eingetragen wurden, erfuhr ich erst, als ich Akteneinsicht bei der Gauck-Behörde bekommen habe. Es stimmt, ich erinnere mich, dass ich, nachdem das »Neue Deutschland« Che Guevaras Tod in Higuera gemeldet hat, vorgeschlagen habe, eine Gedenkfeier für mein von der Soldateska gemeucheltes Idol zu veranstalten. Ich erklärte mich bereit, über Guevaras Rolle im revolutionären Kampf zu referieren. Mein Seminargruppensekretär, Unterleutnant Bernd Lubnow, hielt meinen Vorstoß für keine gute Idee, wie ich seiner stasiinternen Meldung entnehmen muss: »Da zu diesem Zeitpunkt noch keine ausführlichen Veröffentlichungen in der sozialistischen Presse erschienen waren«, mäkelte er herum, »war die Parteileitung der Meinung, dass noch keine kritische, allseitige und parteimäßige Analyse dazu gegeben werden konnte. Weil die Parteiarbeit für wichtige aktuelle Belange, wie die Auswertung der Partei- und Staatsdokumente, die Hochschulreform u.a. genutzt werden musste, wurde dieser Vorschlag abgelehnt.«

»Häufigster Ausgangspunkt der durch Henrich geführten Diskussionen«, heißt es in Lubnows Bericht vom 27. Mai 1969 an die Hauptabteilung II/2 weiter, »war seine Bewunderung für die Partisanenaktionen in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, in denen er den Weg der sozialistischen Revolution im Weltmaßstab sah. Nachdem man geneigt war, hier einen gewissen jugendlichen Romantismus [sie] oder revolutionäre Ungeduld zu sehen, zeigte sich bald, dass dieser Haltung tiefe ideologische Unklarheiten zugrunde lagen. So war er der Meinung, dass der Schwerpunkt der revolutionären Bewegung sich in den Bereich der Dritten Welt verlagert habe. Er negierte die führende Rolle der Arbeiterklasse ebenso wie die Bedeutung des Aufbaus der neuen Gesellschaftsordnung in den sozialistischen Ländern.« »Wenn es in Diskussionen mit Henrich um Fragen der Parteidisziplin, den demokratischen Zentralismus in der Partei und dgl. ging, vollzog sich

99

bei ihm ein Umschlag nach >rechts<, wie ihn schon Lenin als für den >Linksradikalismus< typisch charakterisierte. So äußerte er in einem Gespräch wörtlich, dass er unter einem gewissen >Meinungsterror< stünde, da er seine Auffassungen nicht jederzeit frei und offen äußern könne. Zur Frage der Orientierung an den für alle Genossen richtungsweisenden und bindenden Parteibeschlüssen brachte er zum Ausdruck, dass die Parteilinie nicht von >oben<, sondern von >unten< bestimmt werden müsse.«

Die Hoffnung, dass aus dem fernen Lateinamerika die ersehnten Impulse bis zu uns ausstrahlen würden, ein revolutionärer Sturm, der die kapitalistischen Metropolen Paris, London, Rom oder Frankfurt am Main ebenso wie die miefige DDR durcheinanderwirbeln würde, hatte ich tatsächlich. Zu meinem Bildungsroman gehörte es nun mal, auch in diese Falle zu tappen. Aber warum entwickelte ich den Ehrgeiz, den Genossen meiner Parteileitung damit auf die Nerven zu gehen? Musste ich ihnen unbedingt aufs Butterbrot schmieren, dass sie in meinen Augen lahme Enten waren? Riskierte ich hier unbewusst vielleicht den großen Knall? Die führende Rolle der Partei in Abrede zu stellen, war ja in jener Zeit ein probates Mittel, sich die berufliche Karriere zu verbauen.

Helmut Tichter, auch er ein bewährter Tschekist, bemühte sich ebenfalls, mir Steine in den Weg zu legen. Er haute, wie ich seinem Bericht vom 31. März 1969 entnehme, in dieselbe Kerbe wie Lubnow: »Die Durchsetzung der führenden Rolle der Partei und das Prinzip des demokratischen Zentralismus werden von Henrich letztlich abgelehnt, wenn es in Diskussionen um konkrete und aktuelle Probleme des Klassenkampfes geht.« Tichter beließ es aber nicht bei dieser Anscheißerei. In Absprache mit dem zuständigen Referatsleiter der Abteilung

XX des MfS und der Parteileitung der Juristischen Fakultät intervenierte er gegen den für mich geplanten Einsatz als Assistent und vermasselte mir so die Promotion. Weil die vorgesehene Tätigkeit in der Wissenschaft seiner Einschätzung nach »eine Gefährdung der klassenmäßigen Erziehung der durch Henrich auszubildenden Studenten bedeutet hätte«.Bernd Lubnow und Helmut Tichter berichteten auf Befehl Hauptmann Koristkas. Dem ging es aber gar nicht so sehr um meine poli-

100

tischen Aufsässigkeiten an der Fakultät. Er wollte abschließend einschätzen, ob ich noch als Kundschafter für eine Übersiedlung in das Operationsgebiet West geeignet wäre. Mit Koristka hatte ich seit unserer ersten Begegnung keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Er sah das genauso. Nachdem er mich am 20. Februar 1969 letztmalig in der Monbijoustraße aufgesucht hatte, vermerkte er enttäuscht in seinem Treffbericht: »Wie bei den vorangegangenen Treffs, jetzt aber ganz deutlich, brachte Henrich zum Ausdruck, dass er nicht gewillt sei, irgendwelche kleinen oder nichtigen Aufträge des MfS durchzuführen. Ihm sei von den Geraer Genossen zugesichert worden, dass er für eine große Aufgabe in Westdeutschland vorgesehen sei. Unterzeichneter erläuterte ihm geduldig, wie bedeutsam jede noch so kleine Aufgabe für die Sicherung unseres Staates sein kann. Als sich Unterzeichneter über seine Bekannten in Berlin unterhielt, wollte H. keine Charakteristik zu diesen geben. Er betonte, dass er es auch ablehne, irgendwelche Bekannten in Westdeutschland, mit denen er Verbindungen unterhält, für das MfS aufzuklären. Es zeigte sich, dass er nicht nur im Studium, sondern auch in der Zusammenarbeit mit dem MfS Unklarheiten hat. Von der von den Geraer Genossen vorgesehenen Übersiedlung und auch von Einsätzen im Operationsgebiet sollte Abstand genommen werden.« Koristkas Geduld mit mir war vorbei. Wechselseitig verdächtigten wir uns, den hehren Traum des Sozialismus falsch zu verstehen. Koristka attestierte mir noch von Amts wegen »fehlende tschekistische Charaktereigenschaften« und schickte mit dieser Beurteilung alle meinen Fall dokumentierenden Akten nach Gera zurück. Dort erging der Beschluss für das Einstellen eines Gl-Vorganges. Meine soeben erst begonnene Karriere als Kundschafter endete in einer »gesperrten Ablage« - offenbar hofften die Geheimen Jahre danach auf einen Wandel meiner Renitenz. Und tatsächlich: Ein halbes Jahrzehnt später klingelte ein Leutnant namens Klopper an meiner Bürotür. Ich war bereits in Eisenhüttenstadt und anwaltlich tätig. Unter Hinweis auf meine Schweigepflicht schickte ich den Mann dahin zurück, woher er gekommen war. Klopper vermerkte dazu am 15.8.1975 in einer Aktennotiz: »Über seine Mandanten möchte und kann er aus gesetzlichen Gründen keine Informationen geben.«

101

Von Stalin lernen

Zu der von mir befürchteten Exmatrikulation kam es nicht. Aus meinem Studienjahr musste nur ein Student in das Elektroapparate-Werk in Treptow, um sich dort zu bewähren. Plötzlich klang alles wieder ganz anders: Nein, beteuerten die führenden Genossen, Klassenfeinde gebe es nicht an der juristischen Fakultät. Sicher, da seien einige Kader auf die schiefe Bahn geraten, aber denen müsse kameradschaftlich geholfen werden, zum parteilichen Standpunkt zurückzufinden. Die Aufgeregtheit an der Fakultät legte sich. Ich wurde in das Sekretariat der Sektionsleitung einbestellt. Als ich mich dort meldete, teilte mir die Sekretärin des Dekans mit, die für mich vorgesehene Doktorandenstelle sei gestrichen worden. Ich bekäme aber die Gelegenheit, der »Herr Dekan« lasse mir das ausrichten, mich anhand der Bearbeitung eines besonderen Themas im Rahmen meiner Diplomarbeit »ideologisch zu bewähren«. Das war zwar ärgerlich, weil mir damit die Verwendung der Arbeitsergebnisse aus meiner Fichtepreis-Studie verwehrt wurde. Aber es gab Schlimmeres.

Anfang März wurde mir endlich mitgeteilt, welches Thema ich bearbeiten musste. Wer sich den Titel der mir verordneten Strafarbeit ausgeschwitzt hat, habe ich bis heute nicht in Erfahrung bringen können. Er lautet: »Die Bedeutung von Lenins Schrift >Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht< für die Weiterentwicklung der Lehre von der Diktatur des Proletariats«. Der zuständige Oberassistent aus dem Bereich Staatstheorie, der meine Arbeit betreuen musste, erklärte mir griesgrämig, worauf es ihm ankam: Ich solle gefälligst »in der Theorie« nachweisen, was ich aus den politischen Auseinandersetzungen der zurückliegenden Monate »gelernt« hätte. Nachsitzen, eine Strafarbeit schreiben - anders konnte ich es nicht verstehen. Man verlangte von mir also die Teilnahme am Lobgesang auf die Diktatur des Proletariats! Um den Chor der Einsichtigen in das Wesen des sozialistischen Staates kraft- und klangvoller jubeln zu lassen. Warum nicht? Auf meine Stimme kam es nicht an. Man musste nur jede Scham fallen lassen.

Aus der Bibliothek holte ich mir Stalins im Dietz Verlag Berlin 1951 erschienenes Buch »Fragen des Leninismus«. In den folgenden Wochen kupferte ich die darin enthaltenen zwei Aufsätze »Über die Grundlagen des Leninismus« und »Zu den Fragen des Leninismus« ungeniert ab, ohne jedoch den Gottvater aller Völker wörtlich zu zitieren. Stalins aus Lenins Schriften entnommene Zitate ersetzte ich durch Weisheiten Walter Ulbrichts oder beliebter Propagandisten der Partei. So bediente ich mich ausgiebig bei Karl-Heinz Schöneburg, der in der Zeitschrift »Staat und Recht« 1967 eine Hymne auf den Leninismus in die Welt gesetzt hatte. Daran konnte ich nicht vorbeigehen (1993 avancierte derselbe Schöneburg auf Vorschlag der PDS zum Verfassungsrichter des Landes Brandenburg).

Wie immer man das von mir zusammengeschusterte Plagiat betrachtet, es war der schlimmste Müll, den ich jemals in meinem Leben verzapft habe - aber das Ganze zeichnete sich durch einen von keinerlei Bedenken getrübten, kristallklaren Klassenstandpunkt aus. Und genau der war gefordert. Wie hätte ich anders meinen Kopf aus der Schlinge ziehen können? Benotet wurde der Schund mit einer glatten Eins. Womit ich einen Zensurenspiegel erreichte, der mir ein »Sehr gut« für mein Staatsexamen sicherte.

102-103

#