Schwerkraft der Legalität - östlich/westlich der Oder

182-219

Seit der Gründung des Komitees zur Verteidigung der Arbeiter (KOR) nach Streiks in Radom 1976 stand die gesellschaftliche Selbstverteidigung im Mittelpunkt oppositioneller Aktivitäten bei den Polen. Als nun in Danzig im Sommer 1980 Arbeiter der Lenin-Werft nach Preiserhöhungen für Fleisch- und Wurstwaren streikten, konnten sie sich bei ihren Verhandlungen mit der sozialistischen Staatsmacht auf die KOR-Intellektuellen stützen, die den Vertretern des Regimes argumentativ entgegentraten. Die von mir bewunderten KORowcys legten ihre Finger in die Wunden des maladen Sozialismus.

Über ihren Kampf hielt mich Richard Kzeminski auf dem Laufenden. Richard amtierte eine knappe Stunde Fahrtzeit entfernt von mir in Krosno als Richter. Er sympathisierte mit den Widerständlern. Was diese Leute sich in ihrer Auseinandersetzung mit dem Regime einfallen ließen, ermutigte mich. Sicher ist es nur eine Nebensächlichkeit gewesen, aber am meisten beeindruckte mich, wie sie bei Verhaftungen reagierten. Aufsässige riefen im Zusammenhang mit ihrer Verhaftung auf dem Hausflur oder auf der Straße laut ihren Namen und Jacek Kurons Telefonnummer 393964, damit sie in einem von den Korowcys geführten Register eingetragen wurden. Sie konnten darauf vertrauen, dass sich Anwälte um ihre Freilassung bemühen und ihre Familien die Hilfe eines Netzes von Unterstützern erfahren würden. Ein genialer Schachzug! Niemand wurde vergessen.

Richterliche Sympathien für politische Untergrundtätigkeit, so etwas konnte man nur bei polnischen Kollegen erleben. In der DDR wäre Kzeminskis Einstellung unvorstellbar gewesen. In Krosno aber sah ich, wie über alle Parteigrenzen hinweg die politisch Interessierten sich hinter dem Schild des Katholizismus neu gruppierten. Wie eine Ikone prangte das Bild des Pontifex maximus in Kzeminskis Wohnzimmer an der Wand. Unter seinen Amtsbrüdern bildete er da keine Ausnahme. Durch die Messen Karol Wojtylas im Jahr zuvor war der polnische Widerstandsgeist für jedermann sichtbar bis in die staatstragenden Schichten angestachelt worden. Wie Richard mir versicherte, wimmelte es im Land nur so von »Schiefen Kreisen« und »Widerspruchssuchern«.

Eine Delegation polnischer Anwälte, welche ich seinerzeit betreuen musste - sie kamen zum jährlichen Freundschaftsbesuch nach Frankfurt -, bestätigte mir Kzeminskis Einschätzung. Alle Kollegen trugen demonstrativ das Solidarnosc-Abzeichen an ihren Jacketts. Sie waren überzeugt davon, Polen würde gerade gewaltige Umwälzungen erleben und demnächst wieder international eine Rolle spielen. Selbst Klaus Klasen mochte sich angesichts von so viel Optimismus nicht offen dagegen wehren, als ihm sein Amtsbruder aus Slubice schmunzelnd das Solidarnosc-Emblem ans Revers steckte. Ein Parteiabzeichen der SED unter dem Solidarnosc-Schriftzug! Klasens verdruckster Blick auf uns, seine vermeintlichen Genossen, war unmissverständlich: Hütet eure Zungen!

Große Teile der Bevölkerung betrachteten leider die Vorgänge jenseits der Oder misstrauisch und von oben herab, besonders natürlich diejenigen, die nach der zeitweiligen Legalisierung der Solidarnosc im Oktober 1980 das Verbot der Gewerkschaft und die Verhängung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 befriedigt aufgenommen oder gar wortreich verteidigt haben. Aber selbst jene linientreuen Sozialisten, die ich hinter ihren Schreibtischen nur selten beachtet hatte und denen auf einmal wieder das Wort Polacken herausrutschte, während sie geduldig Papiere bekritzelten und auf ihre Rente warteten, konnten die Zeichen der Zeit nicht einfach übersehen. Oft fragte ich mich damals, woher solcher Freimut in Polen und dieser verfluchte Untertanengeist bei uns kamen. Ausschlaggebend war wohl letztendlich die Schwerkraft der Legalität in uns selbst. Ein Rucksack voller Bedenken, den man mit sich herumschleppte. Jeder konnte davon sein eigenes Lied singen.

Wie lange habe ich mit mir darum gerungen, mich von den Fesseln der DDR-Legalität zu lösen und mir eine Bindung im Leben zu geben, die darauf keine Rücksicht mehr genommen hat? Aufwühlende Gespräche mit Heidelore und meinen Freunden, schmerzhafte Stunden der Selbstberatung und Selbstüberredung waren nötig, um mich selber zu einem handlungsfähigen und, das dürfte das Wichtigste gewesen sein, nicht ausrechenbaren Widerständler hochzurüsten.

183

Es ist ja auch bei mir das Kleben an einer Legalität gewesen, welche mir ständig eine Richtschnur für jedes Tun und Unterlassen aufnötigte und das jederzeit penibel zu unterscheiden wusste zwischen legal und illegal! Selbst in unverfänglichsten Situationen wirkte der Legalitätsglaube. Wenn wir zum Beispiel gefeiert haben, wurde oft mit Inbrunst gesungen. Stundenlang. Oldies. Ironisierte Kampflieder. Brechtsongs. Zu später Stunde stimmte immer jemand den Kanon »Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt 'ne kleine Wanze« an. Reflexhaft dachte dann jeder sofort an die Mauer in Berlin. War das krankhaft?

Mag sein, dass ich durch meine Tätigkeit als Rechtsanwalt ein allzu feines Gehör für Untertöne entwickelt hatte. Das oberste Gebot, nicht die Grenzen der Legalität zu verletzen, beeindruckte aber jedes Gemüt, da bin ich mir ziemlich sicher. Der Legalitätsglaube registrierte jede sich vordrängende Aufsässigkeit. Beim Verlassen der Legalität saß nicht nur mir die Angst im Nacken. Die Sorge, zum Staatsfeind erklärt und den feindlich-negativen Elementen zugerechnet zu werden, ergriff jeden, der gegen das Unrecht und den Missbrauch staatlicher Macht, in welcher Form auch immer, exzeptionell rebellieren wollte. Es ging ja dabei auch nicht nur um mein Leben. Was würde mit unserem noch in den Kinderschuhen steckenden Sohn Falk passieren, wenn Heidelore und ich inhaftiert werden sollten? Falk-Florian in einem Heim? Von dieser Art war ein Alptraum, der mir manchmal den Schlaf raubte. Aber die Furcht hatte auch ihr Gutes! Sie stellte mir jedesmal die Erbärmlichkeit meiner Existenz so klar vor Augen, dass ich es am Ende nicht mehr aushalten konnte. Denn sie fragte mich ja, ob es richtig sei, so privilegiert, so gut besoldet, so bequem, so ohne Wagnis und Prüfung weiter zu leben - und allmählich in die bei Provinzanwälten beliebte Honoratioren-Rolle hineinzuwachsen, bis 60, bis 70, in den eingefahrenen Geleisen.

Bei allem, was ich mit der Zeit so im Schilde führte, kam ich mir erst einmal wie ein Gefangener von Vorbereitungen vor, welche nie zu ihrem Ende gelangten. Ein halbes Jahr werkelte ich an einem Theaterstück, in dem ich den Rattenfänger von Hameln, der mit seiner Lackpfeife 130 Kinder aus der Stadt entführt, zu einem Vorläufer moderner Sophisten im Dienste des Marxismus-Leninismus stempeln wollte.

184

Georg Schollmeier, ein theaterkundiger Freund aus Potsdam, dem ich mein Manuskript zu lesen gab, hielt es für misslungen. »Kopffickerei, mehr ist das nicht«, meinte er abfällig. Meine Dialoge seien viel zu verschlüsselt. So hoch entwickelt, wie ich es unterstellen würde, sei in der DDR die Kunst des Zwischen-den-Zeilen-Lesens gar nicht. Nachdem sich meine Enttäuschung über Schollis Verriss gelegt hatte, wurde mir klar: Das Ganze war, so wie mein ausuferndes Interesse an der Psychotherapie, wahrscheinlich nur ein Ausweichmanöver, um nicht mit dem Straftatbestand der Staatsfeindlichen Hetze in Konflikt zu geraten.

Ernsthaft überlegte ich, ob nicht vielleicht ein literarischer Amoklauf das Beste wäre. Mit einem Schlag alle politischen Bindungen kappen. Ein 30-Seiten-Essay, in dem ich als praktizierender Jurist mit der Verlogenheit des sozialistischen Justizsystems abrechne. Gespickt mit Erlebnissen aus meiner Gerichtspraxis. Veröffentlichung im »Spiegel«. Meinetwegen auch in der FAZ oder der »Süddeutschen«. Ausreiseantrag an den Rat des Kreises/Abteilung Inneres - anliegend das Mitgliedsbuch der SED. Aber die Geste, mit der ich mich auf diese Weise aus meinem allzu bequemen Lebensmuster befreit hätte -, wäre sie mehr als raffinierte Effekthascherei und Flucht gewesen? Und warum hätte ich das Feld freiwillig räumen, es den anderen überlassen sollen?

Wir hatten hier unsere Freunde. Hammerfort war mir ans Herz gewachsen, Heimat geworden. Ich nahm mir also wieder meinen Vortrag über die Subalternität zur Hand. Las noch einmal Rudolf Bahros Buch »Die Alternative« und fragte mich (zum wievielten Mal eigentlich?), ob die Kritik von Staat und Recht, die Bahro nicht geleistet hatte, nicht ebenso wichtig sei wie die Durchleuchtung der sozialistischen Ökonomie. Nur in diesem Rahmen konnte ja der bestehende Zusammenhang zwischen der Mauer in Berlin und dem Treiben der Staatssicherheits- und Justizorgane systematisch offengelegt und entlarvt werden. Das war die Arbeit, die ich leisten musste.

»Was ist, wenn die Sache auffliegt?«, fragte ich Heidelore.

»Mach es«, antwortete sie nach einer kleinen Pause. »Wenn du kneifst, bereust du es später.«

185

Worauf es jetzt ankam, war ein planmäßiges Sich-Absetzen, das Wollen und die Tat - wie unbekümmert hört sich eine solche Triade heute an! Aber als ich mein Buchprojekt »Der vormundschaftliche Staat« in Angriff nahm, konnte ich wochenlang nicht mehr ruhig schlafen. Das Schreiben regte mich derart auf, dass ich kaum etwas leserlich zu Papier bringen konnte. Ich musste mich in einem fort zur Ruhe zwingen. Der mit jeder Zeile einhergehende Gedanke des vollständigen Umsturzes meiner Existenz, die Vorstellung, vielleicht aufgrund irgendeines dummen Zufalls aufzufliegen, hielt mich und Heidi in Alarmzustand. Ich hatte es mir gleich angewöhnt, alle mein Buch betreffenden Notizen und schriftlichen Ausarbeitungen abends unter der Fußkonsole einer schweren Anrichte in unserem Wohnzimmer zu verstecken. (Uwe Johnson, »Begleitumstände«, Frankfurter Vorlesungen: »Bevor die Arbeit anfangen durfte, verlangte sie ein sicheres Versteck.«)

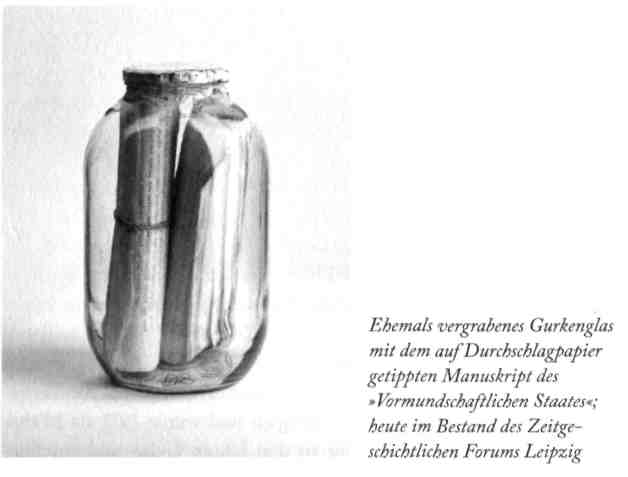

Nachdem die ersten Kapitel fertig waren, reichte mir das nicht mehr aus. Ich verstaute das Corpus delicti in einem Gurkenglas. Das Glas vergrub ich nächtens ungefähr einen Meter tief außerhalb unseres Grundstücks. Heidi stand Schmiere. Die Gefahr, dass Angler oder Jäger uns bei diesem in Abständen in den kommenden Jahren wiederholten Versteckspiel beobachteten, hielt sich in Grenzen. Auf unserem Grundstück wollte ich meinen Text nicht vergraben. Aus einer von mir geführten Strafverteidigung, bei der man nach einer Pistole gesucht hatte, war mir erinnerlich geblieben, dass sich die Ermittler nicht zu schade waren, das Grundstück meines Mandanten metertief umzuwühlen. Das war mir eine Lehre. (Bahro versteckte sein Manuskript in der Backröhre seines Küchenherdes. Alexander Solschenizyn hingegen zog es wie ich vor, alles Geschriebene unterhalb der Erdoberfläche zu deponieren. »Die Erde bewahrt die Geheimnisse sicherer als Menschen.«)

Auch sonst versuchte ich von der ersten Stunde an, mich bei allem, was mein Schreiben betraf, in die Hirne der Staatssicherheitsleute hineinzuversetzen. Sich mit der Firma anzulegen bedeutete, mit dem Teufel zu tanzen! Ich kannte die Herrschaften ja einigermaßen aus meiner anwaltlichen Praxis. Unermüdliche Ermittler und bestens ausgebildete Fahnder waren das. Besser als die Kriminalisten der Volkspolizei. In der Auseinandersetzung mit diesen Leuten, den Prätorianern des Systems, war meiner Meinung nach jede Finte erlaubt.

186

Party mit Tschekisten

»Wären die großen Massen so durchsichtig, so gleichgerichtet in den Atomen,

wie die Propaganda es behauptet, dann wäre nicht mehr an Polizei vonnöten,

als ein Schäfer Hunde für seine Herde braucht. Das ist nicht der Fall, denn es

verbergen sich Wölfe in der grauen Herde, das heißt: Naturen, die noch wissen,

was Freiheit ist. Und diese Wölfe sind nicht nur an sich stark, sondern es ist auch

die Gefahr gegeben, dass sie ihre Eigenschaften auf die Masse übertragen, wenn

ein böser Morgen dämmert, so dass die Herde zum Rudel wird.

Das ist der Albdruck der Machthaber.«

Ernst Jünger

Meine Kollegen hielten mich für einen sehr erfolgreichen, leicht exaltierten Standesgenossen. Von meinem Umsatz her gesehen lief alles perfekt, das schon. Immer häufiger fauchte es jedoch in meinem Kopf. Auf der Verteidigerbank sitzend, stellte ich mir manchmal vor, wie jemand mit einer Kalaschnikow in den Gerichtssaal stürmte, um meinen Mandanten freizuschießen. Aber egal, was passierte, ich wahrte Contenance, ließ mir nichts anmerken. Wie weit ich inzwischen mit dem, was man juristisch als Mentalreservation bezeichnet, gegenüber der geheimpolizeilich gesicherten Aufsicht gekommen war, das wurde mir anlässlich eines Jubiläums bewusst. Die Tschekisten feierten den Jahrestag der Gründung ihres Ministeriums. Klaus Klasen als Vorsitzender unseres Kollegiums, ich als Parteisekretär, dazu die Königinmutter genannte, übergewichtige Bezirksgerichtsdirektorin und der Bezirksstaatsanwalt sowie mein Intimfeind Rau, als Abgesandte der Justiz waren wir zusammen in die Otto-Grotewohl-Straße eingeladen worden, wo das Amt in Frankfurt seinen Sitz hatte. Klasen hatte im Delikat eine Flasche Kognak gekauft; ich hielt den üblichen Strauß Chrysanthemen in der Hand.

Bis dahin hatte ich mit Ausnahme der MfS-Haftanstalt noch nie ein Gebäude der Staatssicherheit betreten. Der Plattenbau in der Grote-

187

Bezirksverwaltung der Staatssicherheit, nach 1990 Arbeitsamt

wohlstraße war für mich so etwas wie die sprichwörtliche Höhle des Löwen. Im Eingangsbereich der Dienststelle begrüßte uns der protokollarisch zuständige Hauptmann - in Paradeuniform gekleidet - mit einer exakt ausgeführten militärischen Grußerweisung. Er gab uns zu verstehen, die Empfangszeremonie würde etwas länger dauern. Aber seine Genossen hätten zur Überbrückung der Wartezeit für die Delegationen ein Büfett und eine kleine Ausstellung vorbereitet. In dem Saal, wohin uns sein Adjutant führte, drängelten sich bereits zahlreiche Gratulanten: Direktoren volkseigener Betriebe, Mitglieder der örtlichen Räte, LPG-Vorsitzende, Schuldirektoren, bekannte Ärzte, Vertreter der Sport- und Kulturvereine, Funktionäre der Blockparteien, Leute vom Theater, Schriftsteller, WN-Veteranen, Maler, Bildhauer - viele mir bekannte Gesichter darunter. Keiner wollte es sich leisten, bei der Huldigung des Schilds und Schwerts der Partei zu fehlen.

Alle verhielten sich so, als ob sie in der Grotewohlstraße täglich ein-und ausgingen. Mit einem Teller in der Hand, beladen mit den üblichen

188

Häppchen, gerolltem Schinken, halben gekochten Eiern, drapiert mit Kaviar, Hühnerbeinen oder sonst was, staunten sie über die Ausstellungsstücke. In vier Glaskästen präsentierten die Geheimen, was ihnen die befreundeten Dienste im Laufe der Zeit geschenkt hatten. Schuh-kartongroße Panzer standen neben meterhohen Vasen vor riesigen Ol-schinken, auf denen Revolutionsszenen dargestellt waren.

Lachen musste ich über eine Kutsche, die, aus Streichhölzern zusammengeklebt, allzu putzig aussah. Derlei Bastelarbeiten kannte ich aus meiner Armeezeit. Damit hatten viele Landser ihre Zeit totgeschlagen. Ihren Eifer konnte ich nie verstehen. Die Kutsche wurde in dem Teil der Ausstellung präsentiert, wo Felix Dserschinskis Leben dargestellt wurde. In einem solchem Gefährt hatte der eiserne Felix Reißaus vor den Klassenfeinden genommen. Auch er war ja mal verfolgt worden, bevor er sich in den Erschießungskellern der Lubjanka an den Leiden seiner Opfer ergötzen durfte. 50 Arbeitsstunden steckten in der Bastelarbeit, wie auf einem Schildchen stand.

Nach einer knappen Stunde sprach mich ein Major an. Er wies mich und Klasen flüsternd darauf hin, jetzt seien wir an der Reihe. In einem fensterlosen Raum nahmen Klasen und ich mit den anderen Abgesandten der Justiz nebeneinander Aufstellung, so wie Rekruten. Atmosphärisch fühlte ich mich stark an eine Friedhofskapelle erinnert, mit Blick auf den Sarg. An der Seitenwand des Raumes stand eine riesige Kupferschale in Form eines Taufbeckens. Quer über dem Schalenrand lag ein verchromtes Schwert mit goldenem Griff. Um das Schwert herum züngelten von unten durch ein Gebläse hochgewirbelte rotlichtbeleuchtete Seidentücher, die eine Art Feuer simulierten. Vermutlich befanden wir uns in dem Raum, wo die Tschekisten vereidigt wurden.

Uns gegenüber schlugen drei Uniformierte ihre Hacken zusammen. In ihrer Mitte Mielkes späterer Stellvertreter, General Gerhard Neiber (der Mann, der Innenminister Peter-Michael Diestel 1990 beraten sollte). Neibers markante Kinnpartie ließ mich augenblicklich an die im Erzgebirge geschnitzten Nussknacker denken. Sein rechteckiges Gesicht saß auf dem Uniformkragen wie der Kopf einer Bulldogge - eine Ähnlichkeit, die von den heruntergezogenen Mundwinkeln unterstrichen wurde. Aber auch die ihn flankierenden Obristen signalisierten

189

Gerhard Neiber, Generalleutnant und Stellvertreter des Ministersfir Staatssicherheit

durch fest zusammengepresste Lippen, ihre energisch vorgestemmten Kinnpartien und steilen Stirnfalten, wie anstrengend es war, die Feinde der Arbeiter-und-Bauem-Macht zu verfolgen. Mit schnarrender Stimme dankte Neiber für unsere Glückwünsche. Wachsam sollten wir sein, da der Klassenfeind seine Anstrengungen im »Kampf der Systeme« gegenwärtig gerade wieder verstärken würde. »Im Namen aller mir unterstellten Tschekisten verspreche ich euch, liebe Genossen, dass wir getreu unserem Fahneneid alle Feinde der Arbeiterklasse aufspüren und sie ihrer verdienten Bestrafung zuführen werden!«

Jederzeit könne sich die Lage in der internationalen Klassenauseinandersetzung weiter zuspitzen, betonte Neiber, und dass es nicht die Aufgabe des Ministeriums für Staatssicherheit sei, abzuwarten, bis unsere Feinde zuschlagen würden. Aufgabe eines Tschekisten sei es, sie im Vorfeld an ihrem schändlichen Tun zu hindern. Und direkt an Klasen und mich gerichtet: Er wisse wohl, dass uns Rechtsanwälten die Arbeit seiner Dienststelle persönlich manches Mal zu schaffen mache.

190

Wir seien jedoch ein »Organ der Rechtspflege«, daran sollten wir stets denken. Neibers Ansprache an diesem Vormittag hatte zweifellos den Vorzug der Offenheit. In meinen Ohren klang alles, was er sagte, wie eine Drohung. Ich schielte zu Klasen. Der guckte ungerührt vor sich hin, einen Punkt an der Wand hinter Neiber fixierend.

Nachdem alles zu Ende war und ich zu meinem Wagen schlenderte, kam mir - passend zu Neibers Ansprache - wieder ein warnender Wink in den Sinn, den mir Rechtsanwalt Rudolf Bauer erst zwei Wochen zuvor unter dem Siegel höchster Verschwiegenheit hatte zukommen lassen. Bauer war mit der Verteidigung eines Beeskowers namens Bernd F. beauftragt, der als Krankenpfleger im städtischen Klinikum arbeitete. Er bewegte sich im privaten Umfeld von Achim Maaz. Hier war er Heidi und mir begegnet. Für Maaz spielte er so eine Art Mädchen für alles. Holte die Kohlen aus dem Keller und ließ sich bei Bedarf zur allgemeinen Belustigung bereitwillig hypnotisieren.

Man hatte ihn in Untersuchungshaft genommen, weil er ausgerechnet Ehefrauen von MfS-Mitarbeitern an der Nase herumgeführt hatte. Mit dem Versprechen, ihnen seine demnächst fällige Anmeldung für die Auslieferung eines Pkw zu verscherbeln, hatte er den Damen mehr als 30.000 Mark abgeknöpft, obwohl er überhaupt keine Anmeldung besaß. Da die Angelegenheit den Tschekisten peinlich war, saß er nun in der UHA des MfS ein. Und dort hatten die Vernehmer routinemäßig eine kleine Rundumbefragung durchgeführt, also sich nach Achim Maaz und seinen Bekannten erkundigt, wodurch auch ich in ihr Blickfeld geraten war.

Ich hätte vermutlich nie davon erfahren, wenn mich nicht Rechtsanwalt Bauer darauf angesprochen hätte. Bauer wunderten die reißerischen Aussagen seines Mandanten. F. hatte nämlich zu Protokoll gegeben, in Hammerfort würden wüste Partys gefeiert, bei denen Heidelore und die anderen Frauen sich zum Entzücken der geladenen Gäste als Stripperinnen ausprobieren würden. Ich glaube nicht, dass die Ermittler derlei Erzählungen für bare Münze genommen haben. Die Causa zeigte mir aber wieder mal drastisch, wie die Organe des MfS funktionierten. Jeder, der in ihre Fänge geriet, wurde unabhängig von dem untersuchten Straftatbestand zwecks Informationsgewinnung ausgequetscht wie eine Zitrone.

191

Ich führte ein Doppelleben

Es wäre tölpelhaft gewesen, bei meinem Buchprojekt etwa darauf zu bauen, machtbewusste Generale wie der für mich örtlich zuständige Gerhard Neiber könnten durch Aufrichtigkeit und Offenheit wohlwollend gestimmt werden. Wer fair spielte, würde es bereuen, und wer unfair spielte eventuell auch. Mein wahres Gesicht blieb für die Freunde reserviert. So habe ich gehandelt. Eingedenk der Lehre vom Löwen und Fuchs, welche Machiavelli empfiehlt: <Kannst du nicht darauf hoffen, mit der Pranke eines Löwen zuzuschlagen, dann handle listig wie ein Fuchs>.

Nach Auffassung der Partei war ich ein Staatsfeind, welcher die unverbrüchliche Treue zur Sache des Fortschritts (der Arbeiterklasse, des Volkes, der Ausgebeuteten und Unterdrückten) schnöde verraten hat und auf die Seite des Gegners (der Kapitalisten, Ausbeuter, Kriegstreiber) desertiert ist. So wie es ein Untersuchungsbericht der SED im März 1989 amtlich feststellte. Darin heißt es:

»Alle mit dem Schreiben des Buches und den Vorbereitungen zur Veröffentlichung verbundenen Aktivitäten erfolgten in konspirativer Weise ... Rolf Henrich ist sich des partei- und staatsfeindlichen Charakters seiner Handlungen bewusst. Er war sich von Beginn an darüber im Klaren, dass er mit Bekanntwerden seiner partei- und staatsfeindlichen ideologischen Positionen und Handlungen einschließlich der Aufnahme ungesetzlicher Verbindungen, jedoch spätestens mit Veröffentlichung des Buches in der BRD aus der SED ausgeschlossen wird, nicht mehr als Rechtsanwalt tätig sein kann und mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Er kalkulierte diese Konsequenzen ein ... Rolf Henrich hat sich über einen Zeitraum von mindestens 8-10 Jahren ideologisch von der Partei getrennt und unter dem Einfluss feindlicher imperialistischer und antisozialistischer Ideologien seine eigene partei- und staatsfeindliche Position ausgearbeitet ... Rolf Henrich täuschte seine Parteiorganisation sowie die Mitglieder des Kollegiums der Rechtsanwälte absichtlich über seine eigentlichen politischen Positionen, Ziele und Handlungen ...

192/193

Bei der Irreführung der Parteiorganisation und des Kollegiums der Rechtsanwälte über seine partei- und staatsfeindlichen Positionen kam Rolf Henrich zustatten, dass er seit den ersten Jahren seiner Tätigkeit im Kollegium der Rechtsanwälte des Bezirkes Frankfurt (Oder) eine qualifizierte rechtsanwaltschaftliche Arbeit leistete, politisch engagiert auftrat, Grundpositionen der Innen- und Außenpolitik der Partei überzeugend erläuterte und damit Anerkennung erworben hatte ... Anfang der 80er Jahre begann Rolf Henrich, sich unter Hinweis auf psychologische Weiterbildung schrittweise aus konkreter Leitungsverantwortung zurückzuziehen.«

Verwerflich in höchstem Grade war, wie weiter ausgeführt wird, dass der Verräter Henrich »selbst noch die Tätigkeit als Parteisekretär zur Tarnung seiner parteifeindlichen ideologischen Positionen und Aktivitäten missbrauchte«.

Ich habe taktiert! Und das über einen Zeitraum von zehn Jahren, so wie es Klaus Klasen und Hans Hörath mir in ihrem Bericht ankreiden. Ohne die Trommel zu rühren, arbeitete ich während meiner spärlich bemessenen Freizeit in den Achtzigern beharrlich an meinem Text. Meinem Leben gab ich damit eine Richtung, die aus Sorge um die angestrebte Veröffentlichung durch spezielle Rücksichtnahmen und Winkelzüge geprägt war. Trotzdem blieb es mir möglich, meine innere Loslösung von der Partei und meinen Widerstand gegen den vormundschaftlichen Staat auf eine einigermaßen anständige Weise zu leben und bei allen Kompromissen nicht allzu weit von mir selbst abzufallen.

Ich musste mich ja vor allem normal benehmen, wenn ich mein Vorhaben durchführen wollte. Sicher, meine Funktion als Parteisekretär, die ich bald niederlegte, verlangte von mir, an unangenehmen Entscheidungen mitzuwirken. So habe ich, um das krasseste Beispiel nicht zu verschweigen, einmal dem Rausschmiss eines Praktikanten aus dem Kollegium zugestimmt, der mit seiner Verlobten in Beeskow eine von der Abteilung Wohnraumlenkung für eine kinderreiche Familie reservierte Wohnung besetzt hielt. Formal mag das eine korrekte Bereinigung des kleinstädtischen Skandals gewesen sein. Aber mit einigem Geschick hätte man diesen Fall mit den zu Recht empörten Wohnraumverwaltern wahrscheinlich auch anders regeln können.

Man wird mir vielleicht ins Wort fallen, wenn ich behaupte, meine

193

Tätigkeit als Parteisekretär habe mir nur unmaßgebliche Verrenkungen abverlangt. Ich will damit keinesfalls die finsteren Zeiten relativieren. Aber man darf nicht aus den Augen verlieren, die SED befand sich längst in einem Zustand, welcher dem der Papstkirche ähnelte, als Luther in Wittenberg seine Thesen an die Kirchenpforte hämmerte. Bereits seit Jahren nahmen die meisten Genossen ja die Beschlüsse des Zentralkomitees und den ihnen aufgetischten Marxismus-Leninismus-Sermon so hin wie Protestanten eine sonntägliche Predigt, wenn sie nichts mehr mit der Kirche verbindet, sie aber dennoch nicht austreten möchten. Ungläubig bis ins letzte Glied war der Verein schon lange. Über alles und jeden wurde gespottet, besonders eifrig über Honecker und sein Gefolge. Freilich, wer sich damals nach Reformen sehnte, überschritt selten die rote Linie.

In dieser Atmosphäre lustloser Heuchelei blühten Camouflage und Schauspielerei. Sobald ein höherer Funktionär der Bezirksleitung oder des Justizministeriums bei uns im Kollegium aufkreuzte - einmal ließ sich sogar Minister Heusinger blicken -, vollbrachten meine Genossen in engem Schulterschluss mit allen Parteilosen unglaubliche Meisterleistungen im ideologischen Versteckspiel. Jedes gesprochene Wort wurde abgewogen, ob es geeignet schien, unser klassenbewusstes Wirken als Kollektiv sozialistischer Anwälte bei der Umsetzung der Beschlüsse der Partei ins rechte Licht zu rücken. Staatstragende Gedankenperlen hörte man da auf einmal, glaubensstark und gänzlich ironiefrei vorgetragen. Grigori Alexandrowitsch Potjomkin hätte seine Freude daran gehabt.

wikipedia Grigori Potjomkin 1739-1791Immer wieder staune ich darüber, wenn die SED heute als ein geschlossener Haufen dargestellt wird; als hätte es in ihren Reihen nicht dieselben Zweifel, denselben Konkurrenzneid, dieselben Feindschaften und Rivalitäten gegeben, wie sie in jedem politischen Verein gepflegt werden. Überhaupt scheint es mir so zu sein, dass die Partei in Fernsehproduktionen oder in der Geschichtsschreibung inzwischen so gesehen wird, wie sie selber liebend gern gewesen wäre: eine gestählte Kaderorganisation allzeit kampfbereiter Sozialisten.

Vielleicht hat es derartige Zusammenschlüsse im Apparat der SED tatsächlich irgendwo gegeben, am ehesten vielleicht noch an den Bezirksparteischulen, in Ministe-

194

rien, bei den Gerichten oder bewaffneten Organen. Unter Anwälten, in den volkseigenen Betrieben und Genossenschaften, in den Verlagen, an den Universitäten war die Lage jedoch eine gänzlich andere, denn dort wurde die sogenannte Parteiarbeit von der weit überwiegenden Mehrheit der Genossen durchweg als lästige Pflichtübung angesehen. Wenn man sich zur SED bekannte und erklärte, Positionen der Partei zu vertreten, war das im letzten Jahrzehnt der DDR oftmals eine Schutzbehauptung, womit abgesichert wurde, dass man ungehemmt über Honeckers verfehlten Kurs schimpfen und eine vorgetragene Kritik an Partei und Regierung obendrein als »ehrlich und konstruktiv« hinstellen konnte.

Als Parteisekretär kannte ich den maroden Zustand des Vereins genau. Zwar habe ich nicht damit gerechnet, dass am Ende der Dekade die vermeintliche Avantgarde des Proletariats sich von einem Tag auf den nächsten in die Büsche schlagen und gleich millionenfach ihre roten Mitgliedsbücher zurückgeben würde. Aber dass die Truppe für eine -wie auch immer definierte sozialistische Generallinie als Transmissionsriemen in die Gesellschaft nicht länger taugte, daran zweifelte ich keinen Augenblick mehr. Einmal im Monat veranstalteten wir routinemäßig unsere Parteiversammlung und das Parteilehrjahr, an dem auch alle Parteilosen teilnahmen. Dafür hatten wir gegen Bares Professor Ludwig Penig von der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften in Babelsberg engagiert. Er war der Mann, der für uns das Gras wachsen hörte! Penig referierte in der Regel über irgendwelche volkswirtschaftlichen Schwierigkeiten oder die jeweils neuesten Gesetzgebungsvorhaben und Intrigen innerhalb des Partei- und Staatsapparates. 250 Mark bekam er dafür.

Einschränkungen der Meinungsfreiheit gab es im Parteilehrjahr kaum. So konnte ich unbeanstandet die Streikbewegung in Danzig und die Gewerkschaft Solidarnosc als symptomatisch für den Ruin des Staatssozialismus im benachbarten Bruderland zur Diskussion stellen. Eine Debatte, an die ich mich noch gut erinnere, weil sie in eine inakzeptable Richtung schwenkte.

Plötzlich waren es unsere Parteilosen, vorneweg der spätere erste Kammerpräsident in Brandenburg und Träger des Bundesverdienstkreuzes, Werner Reimers, die keinerlei

195

Verständnis für das Geschehen in Polen aufbringen mochten. Reimers bezeichnete Lech Wal^sa als »Radaubruder« und höhnte über »polnische Misswirtschaft«, und er berichtete von einem Major der kasernierten Bereitschaftspolizei, mit dem er befreundet war. Der träumte davon, seinen »blutigen Säbel im Wasser der Weichsel« zu reinigen, um den Polen »Ordnung« beizubringen. Da platzte mir dann doch der Kragen. In jener Debatte habe ich ausnahmsweise autoritär mit der offiziellen Parteilinie argumentiert.

Eine realistische Sicht der Dinge fand gar nicht so selten Beifall. Auf einer Jubiläumsveranstaltung anlässlich der Gründung unseres Kollegiums referierte ich beispielsweise über die Stellung des Rechtsanwalts in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Wir feierten in der Gerichtslaube des Frankfurter Rathauses. Anwesend waren die Direktorin des Bezirksgerichts, der Bezirksstaatsanwalt sowie führende Genossen der Bezirks- und Kreisparteileitung. Das Manuskript meiner Rede habe ich noch. Unverblümt sprach ich bei dieser Gelegenheit aus, ein guter Strafverteidiger habe für mich im Gegensatz zum offiziellen Bild vom Organ der Rechtspflege selbst nach über drei Jahrzehnten DDR-Sozialismus verständlicherweise nach wie vor ein bisschen was vom »Komplizen seines Mandanten« an sich, und dass die Rechtssuchenden ernsthaft wohl nur einem Verteidiger vertrauen würden, der, wie der von Francois Villon besungene Advokat, die »Löcher im Gesetz kennt«. Weil ich wusste, wie viele meiner Kollegen sich am liebsten um die Vertretung politisch heikler Strafsachen herumdrückten, da sie ernsthafte Konfrontationen mit Staatsanwälten und Richtern scheuten, führte ich unter Hinweis auf das Prinzip der Vermutung der Nichtschuld weiter aus, dass ein Rechtsanwalt niemals versuchen dürfe, einen Mandanten »loszuwerden« oder sich gar von seinem Mandanten zu distanzieren. Meine Kollegen wussten, was ich damit meinte, nämlich die Zurückweisung jeder Art von Als-ob-Ver-teidigung, wie sie von den Richtern und Staatsanwälten gewünscht wurde. Das war ja die gröbste Versuchung! Und etliche Kollegen erlagen ihr.

Obwohl ich damit ziemlich unverblümt ausgesprochen hatte, wie schlecht es um das angeblich garantierte Recht auf Verteidigung bestellt war, zog mich beim anschließenden Empfang ausgerechnet der ranghöchste Funktionär der Bezirksleitung auf die Seite und lobte mich für meine »mutige Rede«.

Es ist gar nicht so leicht, die Atmosphäre lustloser Heuchelei, wie sie während meiner Zeit als Parteisekretär in den späten Siebzigern und frühen Achtzigern herrschte, wirklichkeitsgetreu zu vermitteln. Beispielhaft dafür scheint mir auch die Vergabe der Orden und Ehrenzeichen zu sein, womit jährlich »Verdienste bei der Stärkung der sozialistischen Gesellschaft« gewürdigt werden sollten. Immer wieder lief es auf dieselbe Schacherei hinaus. Klaus Klasen als Vorsitzender und ich als Parteisekretär mussten das dem Kollegium der Rechtsanwälte zugeteilte Kontingent staatlicher Auszeichnungen verteilen, was uns beide in allergrößte Verlegenheit brachte.

Begehrt waren allein die Ehrungen, die mit einer Geldprämie verknüpft waren. Aber wem sollte man nun das Lametta an die Brust heften, wo es doch gar keine überzeugten Kämpfer für die sozialistische Sache mehr gab? Das Ganze war reines Theater. Wir einigten uns darauf, dass jeder tüchtige, umsatzstarke Kollege mal an die Reihe kommen sollte, Genossen und Parteilose gleichermaßen, ob sie es ideologisch gesehen verdient hatten oder nicht. Selber wollten Klasen und ich natürlich auch nicht zu kurz kommen. Als dem Kollegium mal ein Vaterländischer Verdienstorden in Bronze (5000 Mark) zugeteilt wurde, war klar, dass sich den nur Klasen an die Brust heften durfte. Für meinen Teil brachte ich es lediglich zur DDR-Verdienstmedaille, die 1500 Mark wert gewesen ist.

196-197

Stille Post

Am dritten Advent 1987 tippte ich unter der Überschrift »Von Jalta zur Emanzipation der Deutschen« eines meiner letzten Kapitel in die Schreibmaschine. Eine Zangengeburt! Über die deutsche Frage mit mir ins Reine zu kommen, fiel mir schwer. Wie so vielen meiner Altersgenossen steckte mir das schlechte Gewissen über die Schinderhütten der Nazis in den Knochen. Was waren wir anderes als die Söhne und Töchter der Besiegten von 1945? Die Zerstückelung Deutschlands als gerechte Strafe - war das nicht der Preis, den wir Nachgeborenen zahlen mussten?

Lange habe ich dieses Postulat geschluckt, beinahe so wie ein Übeltäter von seinem Richter einen Urteilsspruch hinnimmt und, Einsicht zeigend, zähneknirschend eine über ihn verhängte Strafe widerwillig akzeptiert. Als Geduckter unter Geduckten, sprachlos und reuig auch und vor allem im moralischen Sinn, nicht unbedingt aus rechtlichen und historischen Überlegungen. »Das Festhalten an Jalta«, so lautete jetzt das Fazit, zu dem ich mich durchgerungen hatte, »hat keine Zukunft mehr, denn es sichert nur mehr die Bestandserhaltung der politbürokratischen Macht.« Zustimmend zitierte ich Martin Walser, der, geschmäht von der westdeutschen Linken, forderte: »Wir alle haben auf dem Rücken den Vaterlandsleichnam, den schönen, den schmutzigen, den sie zerschnitten haben, dass wir jetzt in zwei Abkürzungen leben sollen. In denen dürfen wir nicht leben wollen. Wir dürfen die BRD so wenig anerkennen wie die DDR. Wir müssen die Wunde namens Deutschland offenhalten.«

Da ich nicht mehr willens war, die ungelöste deutsche Frage zu umgehen, bemühte ich mich jetzt darum, meine neue Sichtweise in einem bei Wolfgang Strübing in Köpenick monatlich tagenden Gesprächskreis ausführlich zu rechtfertigen. Wie sehr ich damit polarisierte, überraschte mich nicht.

Allen Teilnehmern an unseren Debatten bereitete es allergrößte Schwierigkeiten, sich klar darüber zu werden, dass Deutschland jederzeit mehr gewesen ist, als die beiden in ihrer Sou-

198

veränität beschnittenen Reststaaten und politischen Regime BRD und DDR jemals würden sein können.

In seltener Eintracht hielten meine als historisch gebildet und freisinnig geltenden Freunde mir entgegen, wie sehr sie sich bereits durch den Gebrauch der Wörter Deutschland und Vaterland peinlich berührt fühlten, weil sie fürchteten, sich damit der Deutschtümelei schuldig zu machen. Nur Wolfgang Strübing und Paul-Gerhard Schumann waren so wie ich davon überzeugt, es sei an der Zeit, sich endlich aus dem pädagogischen Würgegriff von Jalta zu befreien und damit aufzuhören, von jenem ewigen, unbelehrbaren und ach so ekelhaften Deutschland zu salbadern.

Eine Ausfertigung meines Manuskripts, auf Durchschlagpapier geschrieben und in einer Konfektschachtel verpackt, brachte ich nach Köpenick zu Wolfgang Strübing. Er war künstlerischer Leiter der Schule der Stimmenthüllung im Osten. Heidi und ich unterstützten ihn seit Jahren durch eine kleine monatliche Rente. Wolfgangs Leben war durch die Anthroposophie geprägt. Anfang der achtziger Jahre hatte er einen Kreis talentierter Sänger um sich geschart und unabhängig von jeglicher staatlichen oder kirchlichen Aufsicht in freier Trägerschaft mit Paul-Gerhard Schumann den Cäcilienchor stimmlich ausgebildet. Während der Wochenendproben in seinem Haus fanden sich meist zwei Dutzend Sänger mitsamt Anhang ein, für die nicht allein der Gesang das Verbindende war. Wer bei Strübing übte, verstand sich zugleich als Mitglied einer verschworenen Gemeinschaft, welche der amtlichen Kulturpolitik ein selbstbestimmtes Geistes- und Kulturleben entgegenstellen wollte. Der Widerstand, der hier praktiziert wurde, entzog sich allen gängigen Mustern, wie sie unter der Schlagzeile oppositionelle Kräfte in der DDR bis heute alle fünf Jahre erinnert werden.

In Strübings Köpenicker Haus, Straße im Walde 1, tagte jahrelang ein Lesekreis, in dem wir uns über die Dreigliederung des sozialen Organismus als Alternative zum vormundschaftlichen Staat austauschten. Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen brachten dabei ihre Erlebnisse ein, die sie auf ihrem anthroposophischen Schulungsweg und bei der Erziehung der eigenen Kinder gewonnen hatten. Es gab vegetarisches Essen. Alkohol und Nikotin waren tabu. Küchenabfälle wurden kompostiert.

199

Rolf Henrich, Ikan Takahashi, Wolfgang Strübing, Heidelore Henrich, 1990 in Hammerfort

Und Strübing sang zweimal im Jahr herzzerreißend Schubert-Lieder aus der »Winterreise«: »Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus«. Wolfgang verkörperte für mich mit seiner konsequent praktizierten ganzheitlichen Lebensweise so etwas wie eine ontologische Revolte. Für die Staatssicherheit waren Leute wie er uninteressant: harmlose Spinner mit einem Hang zur Esoterik, die keinen Ärger bereiteten und nur nicht gestört werden wollten. Dass aus diesem Umfeld sehr bald handfeste und bestens vorbereitete Initiativen zu Schul- und Krippengründungen in freier Trägerschaft gestartet wurden und drei Erstunterzeichner des Gründungsaufrufs des Neuen Forums hervortreten würden, konnten sich die Operativniks nicht vorstellen.

(Der tief im deutschsprachigen Kulturraum wurzelnde anthroposophische Widerstand, der nicht nur in der DDR wirksam war, sondern auch auf andere Länder des sowjetischen Imperiums ausstrahlte, wird bis heute nur von ganz wenigen gesehen, ja man kann sagen, diese spezifische Form oppositionellen Verhaltens findet in der offiziellen Geschichtsschreibung überhaupt nicht statt. Es hat jedoch zu jeder Zeit in Berlin, aber ebenso in Dresden, Leipzig, Jena, Rostock, Güstrow und Weimar stabile Zusammenschlüsse gegeben, welche einen Vergleich mit den lautstarken, unter dem Dach der evangelischen Landeskirchen agierenden Dissidenten nicht zu scheuen brauchen.

200/201

I. Silberberg erfahren hat, ausdrücklich gewürdigt.Was Russland angeht, hat Alexander Solschenizyn die kameradschaftliche Hilfe, welche er durch die Anthroposophen W. L. Teusch und

Da das mutige Wirken der im sozialistischen Lager verdeckt operierenden Anthroposophen unbekannt geblieben ist, möchte ich hier fairnesshalber wenigstens Swiad Gamsachurdia erwähnen, einen Freiheitskämpfer, der nach meinem Verständnis dieselbe Anerkennung verdient, wie wir sie Lech Walesa und Vaclav Havel entgegenbringen, die es viel leichter als er hatten.

Der 1939 in Tiflis geborene Sohn des Schriftstellers Konstantine Gamsachurdia rebellierte bereits als 17-Jähriger gegen den Stalinismus; 1973 gründete er eine Initiativgruppe für die Verteidigung der Menschenrechte in Georgien und wurde 1977 als Mitbegründer der Helsinki-Bewegung zu drei Jahren Gulag und anschließender Verbannung verurteilt. 1989 führte Swiad Gamsachurdia dann die georgische Protestbewegung an. Und er gewann in freien Wahlen mit der von ihm gegründeten Partei Runder Tisch/Freies Georgien 87 Prozent der gültigen Stimmen, woraufhin er in der ersten Parlamentssitzung zum Staatsoberhaupt gewählt wurde.

Paramilitärs unter dem Kommando Tengis Kitowanis putschten ihn nach harten Kämpfen in der Tifliser Innenstadt zugunsten des Genscher-Lieblings und ehemaligen KP-Chefs Eduard Schewardnadse aus seinem Amt. Mit 200 Bewaffneten floh Gamsachurdia daraufhin nach Grosny, von wo aus er im September 1993 zurückkehrte und in Sugidi eine Regierung bildete, nachdem seine Anhänger große Teile Westgeorgiens, darunter die Hafenstadt Poti und den wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Samtredia, unter Kontrolle gebracht hatten.

Mithilfe herbeigerufener russischer Spezialeinheiten gelang es dem Usurpator Schewardnadse im Tausch gegen die Einräumung dreier Militärbasen für Moskau, den Aufstand blutig niederzuschlagen. Gamsachurdia wurde ermordet. Nach Schewardnadses Sturz ehrten der georgische Staat und die Apostelkirche Swiad Gamsachurdia durch seine Beisetzung im Tifliser Pantheon 2007 als Märtyrer.)

wikipedia Swiad_Gamsachurdia *1939 in Tiflis

201

Wolfgang hatte mir versprochen, mein Manuskript an Jörg von Studnitz weiterzuleiten. Ingrid Stropahl, eine seiner Schülerinnen, sollte ihm eine von mir präparierte Pralinenschachtel während eines Gottesdienstes der Christengemeinschaft zustecken. Studnitz war leitender Mitarbeiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin, später deutscher Botschafter in Moskau. Er sollte die heikle Fracht - verstaut im Diplomatengepäck - an den Zollorganen vorbei nach Westberlin zu dem Architekten Michael Küßner schmuggeln.

Küßner unterstützte Strübings anthroposophische Aktivitäten seit Jahren. Er versorgte ihn mit Büchern, Zeitungen und technischen Geräten. Auf seine Hilfe konnte ich bauen. Weil ich mich gegen ein mögliches Fehlschlagen dieser Aktion absichern wollte, plante ich aber von vornherein, ein zweites Manuskript nach Westberlin zu schleusen. Das wollten Erika Drees und Katja Havemann übernehmen. Katja nutzte dafür ihre Kontakte zu einer befreundeten Journalistin.

Aber selbst das reichte mir noch nicht. Ich wollte hundertprozentig auf Nummer sicher gehen! Für den äußersten Notfall - wenn alles schieflaufen sollte und ich inhaftiert werden würde - vereinbarte ich deshalb mit Erika Drees, dass sie eine letzte, außerhalb meines Grundstücks vergrabene Durchschrift holen und dieses Exemplar in den Westen schmuggeln sollte. Nachdem Heidi in der Silvesternacht Falk-Florian ins Bett gebracht hatte, schaufelte ich also vor unserem Grundstück noch einmal ein metertiefes Loch. Während über der Marienkirche in Frankfurt Raketen explodierten und ihr Feuerwerk in den wolkenlosen Nachthimmel versprühten, verbuddelte ich am Fuße einer nahe unserer Schleusenmeisterei stehenden Birke die dafür vorgesehene Ausfertigung, die Heidi straff zusammengerollt in ein Gurkenglas gesteckt hatte.

Ungeklärt blieb, welcher Verlag im Westen mein Buch drucken würde. Im Stillen hoffte ich darauf, die Verhandlungen darüber selbst führen zu können. Aus diesem Grund hatte ich eine Besuchsreise zum 55. Geburtstag einer Verwandten nach Hannover beantragt. Allzu viele Chancen rechnete ich mir jedoch nicht aus. Gegenüber Klaus Klasen, der mir meine Reisepläne unbedingt ausreden wollte, obwohl er selber jedes Jahr seinen Bruder im Westen besuchte, hatte ich mich zwar ungemein ereifert und angekündigt, zukünftig jede gesellschaftliche Tätigkeit im Kollegium einzustellen, sollte mein Antrag abgelehnt werden. Aber ich gehörte formal gesehen nicht zum Kreis der Antragsberechtigten.

202-203

#