Bärbel Bohley in Hammerfort

[Henrichs Wochenendeinöde; deto]

204-219

Die Veröffentlichung meines Textes [Vormund. Staat; deto] war nur das eine Problem, welches mich beschäftigte. Jetzt wollte ich auch aus meiner Deckung heraustreten und mit meinen anwaltlichen Kenntnissen und Fähigkeiten die Opposition offen unterstützen. Erika und Ludwig Drees, mit denen ich darüber sprach, hatten sich schon seit längerem bemüht, mich von einer Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden Gruppierungen zu überzeugen. Erika hatte mir bündelweise Samisdatzeitschriften ins Haus gebracht, um mich über den Stand der Diskussion in der Szene zu informieren.

Was darin so stand, sei es in den »Umweltblättern«, im »Kontext«, den »Weißenseer Blättern« oder im »Grenzfall«, erschien mir zwar interessant, oftmals sogar lehrreich. Man sah aber, wie meistens eine nur moralisierende Attitüde den Autoren ihre Feder geführt hatte. Nichts von dem, was hier verhandelt wurde, war aus meiner Sicht dazu geeignet, die in ihrem Mündeldasein dahinlebenden DDR-Bürger politisch aufzustacheln, sie auf die Straße zu locken.

»Frieden schaffen ohne Waffen« - darüber lächelten die Arbeiter, denn sie hielten pazifistische Parolen schlicht für Pastorengeschwätz. Und am Elend in Nicaragua oder in der Dritten Welt waren sie so wenig interessiert wie am deutsch-polnischen Dialog. Der Nord-Süd-Konflikt war ihnen völlig egal. Einen revolutionären oder auch nur reformerischen Gebrauchswert hatte dies alles nicht.

Was die Beschäftigten in den volkseigenen Betrieben dachten, worüber sie miteinander in den Pausen redeten, was sie in ihrer Arbeitswelt bedrückte oder was sie sich wünschten, darüber wurde in Erikas Heftchen kaum mal ein Wort verloren. Und was war eigentlich mit den über zwei Millionen Parteigenossen? Warum ließ man die links liegen? Darum bemüht, meine Skepsis zu zerstreuen, wies mich Ludwig daraufhin, dass die Dissidenten des Jahres 1988 ja keineswegs eine homogene Gruppe seien. Seiner Kenntnis nach reichte die Palette von den Trotzkisten über die Pazifisten, Ökologen, Anarchisten, Menschenrechtler und Atomkraftgegner bis hin zu christlichen Sozialisten.

Aber wo da nun mitmachen? Als gewiefter Psychotherapeut spielte Ludwig mir den Ball zurück: »Nun ja, das musst du schon selbst herausfinden«, betonte er mehrmals.

Es waren letzthin aber nicht nur die ausgeführten Vorbehalte, welche mich zögern ließen. Fasste man wie ich jene Grüppchen in Berlin und den Bezirken als einen an der langen Leine gehaltenen und von der evangelischen Konsistorialbürokratie abhängigen Verein auf, war es unangenehm für mein Selbstverständnis, mit diesen Herrschaften in einen Topf geworfen zu werden. Am Gängelband der Kirche im Sozialismus? Peinlich für mich als Autor, der ich doch das Lavieren der Konsistorialoberen als verkappte Neuauflage einer Bündnispolitik nach dem klassischen Muster Thron und Altar kritisierte. Dass viele Gemeindepfarrer ihre Oberen längst ähnlich sahen wie ich und nicht kollaborierten, ist mir unglücklicherweise erst klar geworden, als ich Hans-Jochen Tschiche kennengelernt habe.

(Aus der Beschwörung des ungeschriebenen Konkordats durch den thüringischen Landesbischof Werner Leich im März 1978 hatte ich viel zu weitreichende Schlüsse gezogen. »Wir wollen Gottes Willen annehmen, in einer sozialistischen Gesellschaft mit einem sozialistischen Staat als Kirche Gott zu dienen.« Die Kirche sei, so hatte sich der Bischof eingekratzt, ein »konstruktiv mitarbeitender Partner, der das Wohl des Gemeinwesens und die Möglichkeit des Sozialismus als einer gerechteren Form des Miteinanders von Menschen bejaht«. Diese Grundsatzerklärung hielt ich für Liebedienerei und, enttäuscht wie ich davon war, fragte ich nicht mehr danach, ob nicht vielleicht viele Pastoren mehr unter so viel Anbiederung gelitten haben als unsereiner.)

Meine Skepsis, dass aus der kirchenabhängigen, hermetischen Gesellschaft der etablierten Widerständler kein Aufbruch zu erwarten sei, wies mir die Richtung. Es musste was Neues her, so viel war klar! Neugierig war ich auf Bärbel Bohley. Erika wollte mich mit Bohley auf Teufel komm raus verkuppeln. Sie schilderte mir Bärbel als eine Ausnahmeerscheinung, die selber das bis an den Rand der Feindschaft getriebene Gezänk in den Oppositionskreisen nicht mehr ertragen wolle. »Bärbel überlegt doch schon lange, ob nicht ein anderer Anfang gemacht werden muss«, versicherte sie mir immer wieder.

205

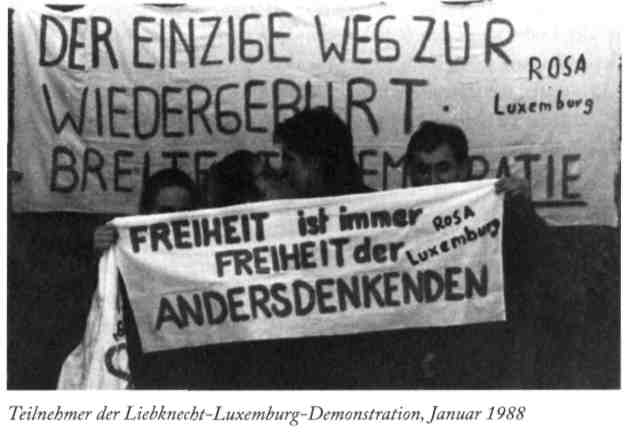

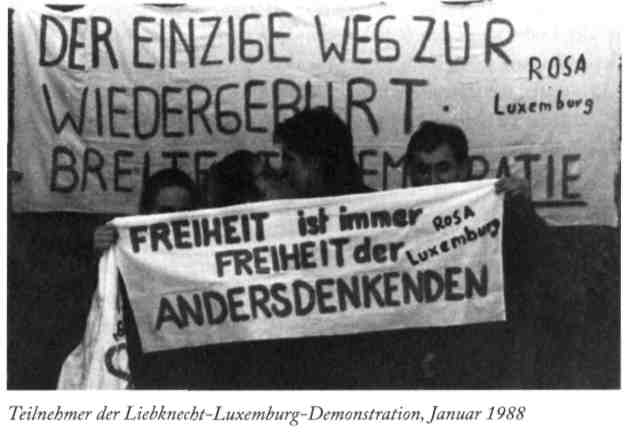

Um bestehende Gemeinsamkeiten auszuloten, stimmte ich schließlich zu, mich mit ihr und Bärbel am 22. Januar 1988 bei mir in Hammerfort zu beraten. Einen ungünstigeren Zeitpunkt hätten wir nicht verabreden können. Denn während der wieder mit viel Tamtam veranstalteten Kampfdemonstration zu Ehren Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs kam es am 17. Januar zu einem folgenreichen Spektakel. In den Nachrichten hörte ich, Oppositionelle hätten bei dem Gedenkmarsch Spruchbänder mit Losungen wie »Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden!« und »Der einzige Weg zur Wiedergeburt - breiteste Demokratie« vor laufenden Kameras von Westkorrespondenten in die Höhe gehalten. Es gab Verhaftungen. Und Bärbel Bohley koordinierte jetzt von ihrer Wohnung in der Fehrbelliner Straße aus die Unterstützung für Inhaftierte.

Die Hiobsbotschaften, die der Rundfunk und das Westfernsehen sendeten, ergaben für mich kein klares Lagebild. Die Aktivisten hatten eine unglaubliche Lautverstärkung ihres Auftritts in den Westmedien erreicht. In der Provinz empfand man ihren Protest jedoch als eigennützige Provokation, wie ich aus Gesprächen mit Mandanten entnehmen musste.

206

Immer wieder hörte ich: »Die wollen doch nur ihre Ausreise aus der DDR erzwingen.« Dass es den Protestlern am 17. Januar um die Demokratisierung der DDR ging, nahm man ihnen nicht ab. Ich selber war unschlüssig über die Bewertung des Ganzen. Dass die Tschekisten in dieser Situation Bärbel Bohley verstärkt observieren würden, damit rechnete ich nun aber. Unser Treffen deshalb zu verschieben, hätte ich jedoch als ein feiges Zurückweichen empfunden.

Am Morgen des 22. Januar heizte ich unsere Kachelöfen an und saugte Staub. Danach fuhr ich zum Frankfurter Bahnhof. Es schneite leicht. Frankfurt sah schrecklich aus, putzlappengraue Provinz. Auf dem Bahnsteig, als der Zug eingefahren war, sah ich unter den aussteigenden Reisenden gleich Erikas blonden Haarschopf. Mit ihrer unvermeidlichen, prall gefüllten Aktentasche in der Hand stürmte sie an mir vorbei in Richtung Treppe. »Wir werden beschattet«, zischelte sie, ohne mich zu begrüßen. Ich hastete hinter ihr her und rief ihr über die Schulter zu, sie solle sich vor der Bahnhofshalle von Bärbel Bohley trennen und dann auf der linken Seite, Bärbel auf der rechten Seite, um den Vorplatz herumlaufen. Direkt gegenüber der Bahnhofshalle stand mein Lada. Hier ließ ich beide Frauen einsteigen und raste in halsbrecherischem Tempo los. Über den Buschmühlenweg fuhren wir aus der Stadt heraus, durch das angrenzende Waldgebiet am Ufer des Helenesees entlang zu mir nach Hammerfort. Dort angekommen, war ich mir ziemlich sicher: Entweder wir hatten die Operativniks in Frankfurt abgehängt oder sie waren nie da gewesen.

Ich war an diesem Tag sehr gesprächig. Bohleys Anwesenheit beflügelte mich, und ich brauchte nicht lange, um mit ihr warm zu werden. Nachdem wir Kaffee getrunken hatten, legte ich das Manuskript des »Vormundschaftlichen Staates« auf den Tisch. Verschmitzt lächelnd meinte Bärbel, der Titel gefalle ihr; aber als sie mich bat, ihr den wesentlichen Inhalt darzulegen, sagte ich, das würde ich lieber nicht tun, es sei besser, wenn sie sich selbst erst einmal einen Eindruck verschaffen würde. Sie guckte mich an, wie um zu sagen, ich solle keine Scherze mit ihr treiben. Das tat ich auch nicht. Ich wollte ihr nur nichts einreden. Meine Sicht der Dinge musste für sich sprechen, und ich sah keinen Grund, sie um das Vergnügen zu bringen, wenigstens ein oder zwei Kapitel davon zu lesen:

207

und zwar ohne jemanden, der sie an der Hand führte. Ich schlug vor, mit Erika noch einen Patrouillengang zu unternehmen. So schlenderte ich noch einmal mit Erika auf dem Dammweg nach Schlaubehammer. Verdächtiges stellten wir nirgendwo fest.

Nach Hammerfort zurückgekommen, holte ich eine Flasche Rosenthaler Kadarka aus dem Keller. Erika bestürmte Bärbel und wollte unbedingt wissen, was sie von meinem Text hielt. Wie ich aus Bärbels Antwort heraushörte, hatte sie sich im achten Kapitel festgelesen, wo ich die Staatssicherheit und den politischen Prozess analysiert hatte. Bärbel war, wie ich erleichtert feststellte, überzeugt von dem, was sie gelesen hatte. »Du packst den Stier bei den Hörnern. Das hat sich Bahro nicht getraut«, meinte sie. Ihr Urteil war mir wichtig. Fröhlich stießen wir auf eine baldige Veröffentlichung an. Dann trug ich den Frauen noch stundenlang von mir ausgewählte Passagen vor.

(Man kann heute nachlesen, wie sehr sich Bärbel Bohley gefreut hat. In ihrem Tagebuch notierte sie - da war sie schon im Westen - Anfang Februar desselben Jahres: »Ich war ganz begeistert, denn da hat jemand über die Probleme geschrieben, die auch uns beschäftigen ... Meine größte Angst im Knast war das Manuskript. Endlich hat jemand zehn Jahre an der Fortsetzung der >Alternative< gearbeitet. Und dann geht es vielleicht im Wirbel der Ereignisse unter.«)

Wie sich herausstellte, hatte Bärbel größtes Verständnis für meine Vorbehalte gegenüber den oppositionellen Gruppen. Was diese zusammenhalten würde, sei ohnehin nur ihre politische Harmlosigkeit, vielleicht noch die Häme, mit der man sich untereinander herabsetzen würde. Keiner wüsste, was man tun und wie man es fertigbringen könne, eine schlagkräftige Oppositionsbewegung auf die Beine zu stellen.

Bohley litt sichtlich an der Selbstisolierung des Protests unter dem Dach der Kirche und dem verletzenden Misstrauen der führenden Köpfe untereinander, welches durch die Zersetzungsmaßnahmen der Staatssicherheit ständig neu geschürt wurde. Für Außenstehende, klagte sie, sei das ja leider nur ein Haufen von Gescheiterten, Aussteigern, Halbgebildeten und Kirchentagsbesuchern, ohne jeden Rückhalt in der Bevölkerung. Alles Typen, zu deren Werdegang das Fehlen jeglicher Berufspläne gehöre. Aber ich müsse doch zugeben, Nichtstun sei schlimmer!

208

Ich gab es nicht zu und sagte, in meinen Augen würden die unter dem Dach der Kirche operierenden Zirkel, vielleicht mit Ausnahme der Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM), jene von mir behauptete ordnungspolitische Arbeitsteilung zwischen Thron und Altar festigen. Transparent wie ein Glas Wasser für ihre Observatoren, würden sie am Ende des Tages nur das sozialistische System stabilisieren. Wahrscheinlich, antwortete Bärbel resigniert, sei ja tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo was Neues ausprobiert werden müsse.

Natürlich war ich an diesem Abend neugierig, aus erster Hand zu erfahren, was bei der Rosa-Luxemburg-Demonstration schiefgelaufen war. Wie Bärbel berichtete, hatte die Staatsbürgerschaftsrechtsgruppe der IFM im Januar vorgeschlagen, sich demonstrierend mit der Forderung nach einem Recht auf ungehinderte Ausreise zu beteiligen. Die oppositionellen Gruppen hatten diesen Vorschlag mehrheitlich abgelehnt, ihren Mitgliedern jedoch freigestellt, an dem Trauermarsch teilzunehmen. Nach den Verhaftungen lehnten ihre führenden Vertreter Mahnwachen ab, weil sie fürchteten, diese könnten von den Ausreiseantragstellern instrumentalisiert werden. Wer sollte sich da noch zurechtfinden? Ich sagte, das verstünde ich nicht. Auch die politische Position der Antragsteller wäre doch berechtigt. Für mich seien das Verbündete und die Haltung der oppositionellen Gruppen in dieser Frage widersprüchlich. Warum sollten die Ausreisewilligen nicht ausreisen dürfen? »Weil es mir um die DDR geht«, hielt Bohley mir trotzig entgegen.

Ich entschied mich, medias in res zu gehen, und blätterte in meinem Manuskript nach den Seiten, auf denen ich das Thema Ausreise durchdekliniert hatte. Man darf aus einem Staat kein Gefängnis machen, zitierte ich einleitend. Dann las ich das siebte Kapitel über die Mauer vor. Das Kapitel endet mit dem Aufruf: »Unter das vor fünf Generationen in deutschen Ländern etablierte Niveau formaler Freiheit können wir nicht einfach zurückfallen. Wer das wirklich will, der muss sich sagen lassen, dass er einen minderen Rechtsstatus für sich reklamiert, als ihn sächsische Hintersassen am Vorabend der bürgerlichen Revolution von 1848 innehatten."

Damit war aus meiner Sicht alles gesagt. Bei Bärbel verursachte das, was ich vorlas, offensichtlich Unbehagen. Wir diskutierten, und wir hätten wohl bis zum Morgengrauen gestritten, wenn ich Erika und Bärbel nicht um Mitternacht zum letzten Zug hätte bringen müssen.

Mich mit Bärbel prinzipiell auseinanderzusetzen, davor bin ich zurückgewichen. Meine Vorstellungen von Staat und Recht mit ihrer Sicht der Dinge abzuklären, wäre kaum möglich gewesen, ohne dass wir uns ernsthaft in die Haare gekriegt hätten. Ihr Menschenbild war einfach zu rosig. Die unheimliche Verflochtenheit von Gut und Böse, jene nur ungern eingestandene Vorurteilsbefangenheit und alles geheime Begehren, das ganze Gewölk, in dem sich das seelische Leben meistens abspielt, hatte in ihrem Bild vom Menschen keinen Platz. Wir besprachen stattdessen organisatorische Fragen. Erika wollte es übernehmen, ein Manuskript nach Grünheide zu schaffen. Katja Havemann sollte einen der bei ihr aus- und eingehenden Westjournalisten bitten, es an Jürgen Fuchs weiterzuleiten. Fuchs sollte für die Veröffentlichung sorgen. Bärbels Kalkül war, dass wir mit seiner Hilfe den größten Effekt erzielen könnten.

209-210

Studienreisen für Revolutionäre

Die Greise an der SED-Spitze waren schon seit längerem wütend auf die Dissidenten, sie ertrugen deren Protest aber irgendwie, und erst die pietätslose Störung ihres Totengedenkens in Friedrichsfelde 1988 brachte sie auf die Palme. Dass sie gleich mit Festnahmen reagierten, war ein taktischer Fehler, aber nicht weiter verwunderlich. Verwunderlich war da eher schon der heilige Zorn, mit dem sämtliche Kommentatoren im Westen die Ereignisse unisono einschätzten. Keiner von ihnen zeigte auch nur das geringste Verständnis für die Gefühlslage derer, die Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hatten ehren wollen.

Ich traute meinen Ohren nicht, als ich einen Sprecher nach dem anderen mit bebender Stimme berichten hörte, in den Morgennachrichten und der abendlichen Tagesschau. Man hätte glatt denken können, am Rhein sei ein freiheitsliebender Geist erwacht, der den ruppigen Umgang mit den widerspenstigen Landsleuten im Osten nicht mehr hinnehmen wollte. Selbst durch die DDR fegte ein Sturm der Entrüstung! Bischof Gottfried Forck in Berlin forderte mit Aplomb, sofort alle Inhaftierten freizulassen. Und in Andachten mit tausenden Teilnehmern bekundeten Menschen ihre Solidarität mit den Eingesperrten. Wann hatte es so etwas je gegeben? Es roch nach Rebellion. Und die Fieberkurve der Erregtheit stieg stündlich.

Am 26. Januar informierte mich telefonisch eine mir unbekannte Frauenstimme, Bärbel Bohley sei soeben verhaftet worden. Stunden später rief Erika Drees an. Ich versicherte ihr, da käme für Bohley keinesfalls viel dabei heraus, wenn es denn überhaupt zu einer Anklage reichen würde. Weil ich fest damit rechnete, dass Erika abgehört wurde, bemühte ich mich, mit meinen Bemerkungen den Eindruck zu erwecken, es ginge um eine fernmündlich erbetene Rechtsberatung. Bärbel Bohley sei doch, sagte ich, nach allem, was man von der Dame höre, gefestigt genug, um eine kurze Haft durchzustehen.

211

Den mit ihrer Inhaftierung verbundenen Rummel in den Westmedien könne die Staatsmacht nur schwer verkraften. Mit meiner Voraussage lag ich richtig. Wie die einen Tag später gegen Vera Wollenberger, Andreas Kalk, Till Böttcher und Bert Schlegel erlassenen Urteile zeigten - das Gericht verhängte lediglich Gefängnisstrafen von sechs Monaten -, wagte die Partei offenkundig nicht mehr, mit der großen Strafrechtskeule zu hantieren. Gnadenloser Klassenkampf zwecks Unterbindung konterrevolutionärer Umtriebe hätte anders ausgesehen.

Aber dann kam die große Enttäuschung! Die Spitzenmeldung in der ersten Februarwoche. Im Kielwasser Freya Kliers und Stephan Krawczyks sei nun auch Bärbel Bohley ausgereist. Hatte ich Bärbel überschätzt? Ich habe Bohleys Entscheidung damals keineswegs als Verrat angesehen und sehe das auch heute nicht so, weil selbstverständlich jeder das Recht hat, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Warum hätte Bohley nicht auf den Zug Richtung Westen aufspringen sollen? Was aber, fragte ich mich auch, wenn der sich vage abzeichnende Durchbruch in freiheitlichere Verhältnisse davon abhing, ob eine Handvoll führender Widerständler mutig genug war, in einer ungewissen Lage auf ihrem Posten auszuharren? Bärbel Bohley war ja im Februar 1988 nicht nur eine x-beliebige Malerin; sie nahm eine beachtliche politische Position ein - »und die Entscheidungen solcher Personen können nur in >Ruhepausen< privater Natur sein, auf die sie in Zeiten gesteigerter Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit kein Recht haben«.

Gegen diesen Imperativ des Widerstands, den Alexander Solschenizyn 1973 Andrej Sacharow zu bedenken gab, als der auf dem Höhepunkt des Clinchs der russischen Demokratiebewegung mit dem Sowjetregime einer Einladung zu einer Gastprofessur in Princeton folgte, verstießen im Februar 1988 alle diejenigen, die eine Führungsrolle in der Opposition für sich beansprucht hatten und nun, wo es ersichtlich darauf ankam, dem staatlich organisierten Druck standzuhalten, den Weg eines kirchlicherseits vermittelten Aufenthalts in England einschlugen. Bereits Freya Kliers Videobotschaft, die in den letzten Januartagen vom Westfernsehen ausgestrahlt wurde, war in hohem Maße ein auf ihren Lebensgefährten Krawczyk zugeschnittener Appell, der den Wunsch erkennen ließ, so bald wie möglich auszureisen.

212

Von Bärbel hatte ich mehr Stehvermögen und politische Umsicht erwartet. Dass sie das Linsengericht eines Studienaufenthalts in England angenommen hat, anstatt kämpferisch und ein historisches Zeichen setzend mit ihrer Person für die Freiheitsrechte aller DDR-Bürger einzustehen, frustrierte mich. Ich sagte zu Heidelore: »Hast du nicht auch das Gefühl, dass dies alles ziemlich jämmerlich ist?« - Heidi winkte ab: »Ach die ... Was anderes habe ich nicht erwartet!« Sie traute den Dissidenten nichts zu. Aber hatten nicht so wie ich viele darauf gehofft, die landesweiten Mahnwachen würden bald zu Demonstrationen anschwellen?

Friedrich Schorlemmer berief in Wittenberg Gemeindeversammlungen ein und wollte sogar »aus dem Perestroika-Geist Gorbatschows« heraus die »Machtfrage« stellen. Angesichts der politischen Januar-Unruhe, wo jeder Schneeballwurf eine Lawine hätte auslösen können, waren seine Ambitionen alles andere als illusorisch. Jede noch so kleine Bataille mit der sich weiterhin ausschließlich auf die Geheimpolizei stützenden vormundschaftlichen Partei- und Staatsmacht trieb die Entwicklung ja voran, wirkte wie ein Fanal. Und nun dieser Scherbenhaufen! In einer Sondernummer des »Friedrichsfelder Feuermelders« bilanzierte Reinhard Schult im April unter der Überschrift »Gewogen und für zu leicht befunden« die Januar-Ereignisse. Die Bitterkeit seines Vorwurfs, von den Stars, welche sich als Führung der Opposition aufgespielt hätten, »sei einer nach dem anderen« dahin gegangen, »wohin ihn die Oberen haben wollten«, konnte ich gut nachempfinden.

Bärbel Bohley hat sich ihr politisches Versagen nie verziehen. Leider suchte sie nach ihrer Rückkehr aus England die Gründe dafür ziemlich einseitig bei den Vertretern der Kirche, der Staatssicherheit und Wolfgang Schnur, die sie »manipuliert« hätten. Zu der naheliegenden Einsicht, dass sie zwischen den durchschaubaren Interessenlagen und Rollen der am Ausreise-Drama beteiligten Akteure im Februar 1988 unbedarft herumgestolpert ist, konnte sie sich nie durchringen. Stattdessen unkte sie immer wieder von »irgendwelchen Pillen«, die angeblich ihren »Widerstand gebrochen« hätten.

Die Erregungskurve zeigte mit dem überstürzten Abgang der genannten Widerspruchsgeister wieder steil nach unten. Honecker und Mielke durften zufrieden sein. Gegenüber dem Westen konnten sie erneut ihr humanitäres Bemühen demonstrieren. Ihre Botschaft an die eigenen Untertanen fiel weniger hochnäsig aus. Sie lautete: Seht her, selbst die berühmtesten Menschenrechtler hierzulande geben auf! Auch sie glauben nicht an einen demokratischen Wandel. Nein, sollte der letzte Akt des Sozialismus in den Farben der DDR tatsächlich begonnen haben, dann waren es in diesem historischen Augenblick ausgerechnet prominente Bürgerrechtler, die dazu beitrugen, sein Ende um ein Jahr zu verzögern. Aber man konnte natürlich auch, so wie mein Freund Wolfgang Strübing, der immer positiv dachte, das ganze Geschehen aus einer anderen Perspektive betrachten. Als einen scharfen Windstoß! Wer am eigenen Leib das langweilige letzte Jahrzehnt des sozialistischen Daseins durchlebt hatte, dem musste es ja einfach wunderbar erscheinen, was jetzt so alles passierte.

213-214

Bremen Oberneuland/Westberlin

Anfang Februar ging bei mir ein Schreiben des Volkspolizeikreisamtes ein. Ich wurde gebeten, kurzfristig in der Abteilung Inneres vorzusprechen. Mit einer Genehmigung des von mir beantragten Verwandtenbesuches in Hannover - nur darum konnte es gehen - rechnete ich nicht. Vermutlich wollte man mir nur »mündlich und argumentativ« auseinandersetzen, dass ich nicht zum Kreis der Reiseberechtigten zählte. Der Pförtner des Amtes, dem ich einen Tag später mein Anliegen darlegte, telefonierte herum und verwies mich an die »Leiterin Meldewesen«. Wie sich herausstellte, bekleidete diesen Posten Frau Oberleutnant Wegner, die ich vor Jahren in ihrer Scheidungssache vertreten hatte. »Damit haben Sie nicht gerechnet, was?« Sichtlich erfreut, dass sie mir meine Reiseunterlagen aushändigen durfte, strahlte Frau Wegner mich an, als würde sie mir einen Lottogewinn präsentieren. Ich war perplex. Auch Heidi konnte es kaum fassen. Nur Erika Drees meinte sofort, als ich sie unterrichtete, jetzt müsse ich die Gunst der Stunde konsequent nutzen. Meine Bedenken, so leicht sei es ja nun auch wieder nicht, innerhalb der mir genehmigten zehn Tage im Westen einen Verlag für meinen »Vormundschaftlichen Staat« zu finden, ließ Erika nicht gelten. »Kalle«, ihr Bruder, würde mir helfen.

Hans-Karl von Winterfeldt, wie Erika ein direkter Nachfahre jenes auf dem Fries des Reiterdenkmals Friedrichs des Großen verewigten Generals, war Inhaber einer Firma namens Huss, die in Bremen Vergnügungsmaschinen für Freizeitparks baute. Was in Erikas Augen ein bisschen anstößig schien, denn sie sprach, als sie ihren Bruder charakterisierte, mokant vom »Kapitalisten Winterfeldt«. Und Kapitalisten mochte sie nun mal so wenig leiden wie SED-Bonzen. Im Februar des Jahres 1988 zählten für mich jedoch ganz andere Dinge. Ich brauchte jemanden, der mich unterstützte.

Mit zehn Westmark Reisegeld, die man bei der Staatsbank eintauschen durfte, hätte ich ja nicht mal nach Westberlin fliegen können, um mir das - wie ich hoffte - bei Jürgen Fuchs inzwischen eingegangene Manuskript abzuholen.

215

Zwar war mir die Aussicht, fremde Leute anbetteln zu müssen, ausgesprochen peinlich, aber es ging nun mal nicht anders. Meine Beklemmungen erwiesen sich als unbegründet. Hans-Karl und Ingrid von Winterfeldt behandelten mich wie ein Familienmitglied. In ihrer Villa bekam ich ein Zimmer, wo ich während meines Aufenthalts in Westdeutschland wohnen konnte. Und Ingrid überreichte mir am ersten Abend diskret einen Briefumschlag mit 2000 D-Mark: »Wenn du mehr benötigst, sag es ruhig.« Ingrids Freigiebigkeit trieb mir einen Kloß in den Hals.

Nach einem gemeinsamen Abendessen fragte Hans-Karl, wie er mir helfen könne. Ich erläuterte ihm kurz die mit der Luxemburg-Demonstration offenbar gewordene Hilflosigkeit der Opposition im Osten. »Klar, da muss möglichst schnell die nächste Bombe einschlagen«, gluckste Winterfeldt. Hans-Karl verstand die politische Stoßrichtung, die ich mit der Veröffentlichung des »Vormundschaftlichen Staates« verfolgte, sofort. Und er überlegte auch gleich, wie er mir beistehen könnte. Als ich ihm sagte, der in Westberlin lebende Schriftsteller Jürgen Fuchs und der Diplomat Jörg von Studnitz hätten wahrscheinlich jeder ein Manuskript meines Buches in ihrem Besitz, griff er zum Telefon und beauftragte seine Sekretärin, zwei Flugkarten nach Westberlin zu buchen und seine geschäftlichen Termine der nächsten Tage abzusagen.

In Tegel wartete der Architekt Michael Küßner auf uns. Er war bereits in mein Buchprojekt eingeweiht. Mit ihm hatte ich in Köpenick bei Wolfgang Strübing die letzten Kapitel besprochen - die Jörg von Studnitz mitgegebene Durchschrift hatte ihn jedoch nicht erreicht. Michael chauffierte uns in die Innenstadt. Er wohnte in der Nähe des Savignyplatzes. Seine Frau, eine Eurithmistin, hatte liebevoll - uns zu Ehren - ein opulentes vegetarisches Mittagsmahl angerichtet. Es schmeckte mir nicht nur aus ideologischen Gründen. Ich bewunderte ihre Kochkünste. Bis Kalle meine Lobreden mit der trockenen Bemerkung unterband: »Bisschen Fleisch hätte schon sein können.« Nach dem Essen riefen wir Jürgen Fuchs an. Seine Nummer stand nicht im Telefonbuch. Küßner kam auf die Idee, es beim Schriftstellerverband zu probieren. Das klappte auf Anhieb. Bereitwillig teilte uns die Sekretärin die gewünschte Geheimnummer mit.

216

Von Bärbel Bohley wusste ich, dass Staatssicherheitsagenten Jürgen Fuchs auf hinterhältigste Weise schikanierten. Mein unangekündigtes Telefonat, das war mir bewusst, würde bei ihm Misstrauen hervorrufen. Deshalb erklärte ich ihm erst einmal haarklein, wer ich sei und wie es dazu gekommen wäre, dass ich unerwartet eine Reiseerlaubnis in den Westen erhalten hätte, wen ich alles im Osten so kannte und dass ich als Autor des bei ihm befindlichen Manuskripts die gegebene Situation natürlich gern nutzen würde, um mein Buch bei einem Verlag unterzubringen. »Ich kenne Sie nicht«, hielt mir Jürgen Fuchs schroff entgegen. Da ich die Angst spürte, die unser Gespräch bei ihm hervorrief, unterbreitete ich den Vorschlag, mich mit ihm in den Räumen einer Dienststelle des Landeskriminalamtes zu treffen. Da könne er mich doch nach dem Inhalt des Manuskripts befragen und schnell feststellen, ob ich tatsächlich der Autor oder ein beauftragter Agent sei. Mit diesem bizarren Angebot unterstellte ich stillschweigend, dass die Operativen an der geheimen Front, die Jürgen Fuchs vielleicht mein Manuskript abjagen wollten, sich freiwillig nicht unbedingt in Diensträume westdeutscher Behörden begeben würden. Als selbst dies nichts nützte, griff Hans-Karl zum Hörer. Auf seine Bitte, doch über ihn als alteingesessenen Bremer Kaufmann bei der Handelskammer Erkundigungen einzuholen, mochte Fuchs ebenfalls nicht eingehen.

Nachdem Hans-Karl den Hörer aufgelegt hatte, meinte Küßner resigniert, es sei wohl besser, die Sache ganz ohne Jürgen Fuchs in Angriff zu nehmen: »Der hat die Hosen voll!« Lieber sollten wir uns nach dem zweiten Manuskript umsehen, welches Jörg von Studnitz in seinem Besitz hielt. Über dessen Kinder - sie besuchten in Zehlendorf die Waldorfschule - setzte Küßner sich mit ihm noch am selben Nachmittag in Verbindung. Einen Tag später holten wir mein Manuskript in Zehlendorf ab.

Als Herausgeber meines »Vormundschaftlichen Staates« wünschte ich mir Freimut Duve. Er saß für die Sozialdemokraten im Bundestag und verantwortete beim Rowohlt Verlag die auch in der DDR viel gelesene rororo aktuell Essay-Reihe. Wer bei ihm veröffentlichte, konnte durch unsere Propagandisten nicht so leicht in die Naziecke manövriert werden. Leider war Duve nicht erreichbar.

217/218

Auf Vorschlag Hans-Karls vereinbarten wir deshalb einen Termin bei Rasch und Röhring in Hamburg. Von Winterfeldt war der Meinung, es sei ohnehin besser, mit mehreren Verlagshäusern zu verhandeln, da man auf diese Weise womöglich einen höheren Preis erzielen könne. Dass man die Herausgabe eines Buches unter preislichen Gesichtspunkten betrachten konnte, war mir bis dahin überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Reinen Herzens - wie Parzival - ging es mir selbstverständlich allein um die Sache und nicht ums Geld.

In Hamburg empfing uns Christian von Ditfurth. Ihm hatte von Winterfeldt eine in seiner Firma gefertigte Ablichtung meines Manuskripts durch einen Boten zugestellt. Ich war natürlich erpicht darauf zu hören, wie der Mann meinen Text einschätzen würde. Fürchtete mich auch ein bisschen vor dem Urteil des Fachmanns. Was ich zu hören bekam, hatte leider mit dem Text, worüber ich reden wollte, nur entfernt etwas zu tun. Mit wachsendem Unbehagen saß ich vor Ditfurths Schreibtisch und hörte mir an, wie er mit auftrumpfender Geste behauptete, beinahe monatlich würden ihm ostdeutsche Pastoren Manuskripte anbieten, die »kein Schwein« interessierten.

Wenn man als DDR-Oppositioneller einen Text veröffentlichen wolle, müsse dahinter unbedingt eine Oppositionsgruppe stehen, denn nur so könne man die Herausgabe skandalisieren. Wie es vor zehn Jahren mit dem »Manifest des Bundes Demokratischer Kommunisten« ja ganz gut geklappt hätte. Das müsse ich doch einsehen, denn nur auf diese Weise wären ein ausreichendes Medieninteresse und damit eine hohe Auflage garantiert.

Ich hielt es erst für ein Missverständnis, dann für einen Witz. Widerstand in der DDR als Unterhaltungsnummer? Daran fand ich kein Gefallen. Gutgläubig, wie ich war, dachte ich allein an die lesehungrigen DDR-Bürger, welche auf gesellschaftliche Veränderungen warteten, die meinen Text, davon war ich überzeugt, als Kampfansage, Aufschrei oder Weckruf verstehen würden. Ditfurth fragte mich noch, ob ich denn vorhätte, in den Osten zurückzukehren; ich erwiderte, da seien meine Frau und mein Sohn - und außerdem wolle ich nicht darauf verzichten, mir den Niedergang des politischen Systems anzusehen, mit dessen Versagen ich mich auf über 300 Seiten auseinandergesetzt hätte. Er guckte mich an, als sei ich übergeschnappt.

Hans-Karl muss gemerkt haben, wie es mich innerlich schüttelte. Abrupt stand er auf und wünschte Ditfurth grinsend »gute Geschäfte«. Auf dem Weg zu seinem Wagen meinte er trocken, so sei es nun mal: Wer im Vertrieb arbeite, müsse »Klinken putzen«. Es wäre gar nicht verkehrt, wenn ich mich mal in das Denken der anderen Marktteilnehmer hineinversetzen würde: »Natürlich hat der Kerl seine Auflagenhöhe im Kopf, oder glaubst du etwa, den kümmert ernsthaft, was bei euch passiert?« Das hatte ich tatsächlich gehofft.

Auf der Rückfahrt richtete Winterfeldt mich wieder auf: »Es klappt schon; wir kriegen das hin.« - Sicher, eins hatte ich geschafft. Das Manuskript befand sich im Westen! Und bei Hans-Karl von Winterfeldt schien es mir gut aufgehoben. Um einen Termin mit Freimut Duve wollte Winterfeldt sich kümmern, wie er mir vor meiner Abreise versprach.

218-219

#

detopia-2024: Das ist auch

interessant, mal sowas zu erfahren:

C.v.D ist/war nicht

nur der von 1995.

CvD war ja damals DKP. Er war Pro-DDR. Wie z.B. auch mein Vater im Westen und mein old

West-Kumpel Peter K. und - wie wissen es - so viele andere westliche "Marx-DDR-Fans",

der 68er, ausser

Dutschke (der nicht).

In seinen Argumenten (Pastoren, Organisation) wollte CvD nicht wahrhaben, dass

Henrich eben kein Pastor ist.

Und dass die "Organisation" aufgewogen wird durch das echte Dissidententuum

Henrichs.

Und wo nichts gesprochen wird, kann man auch nichts zitieren: "Er guckte mich

an, als...". Das war zuviel für CvD. :-)

Aber ich richte nicht über ihn. Seine CDU-SPD-PDS Bücher waren

solide und wichtig. Und sein Wahn-Buch-1995 bleibt weiterhin sehr wichtig.

Mit Dank an Henrich und CvD!

(Nachtrag: CvD duldet auch auf detopia seine und seines Vaters Bücher! Nochmal

Dank dafür! Das muss auch gesagt werden! Menschen können sich erweitern.)