Was tun?

104-141

Ein Plus bei der anstehenden Berufslenkung brachte mir mein Opportunismus nicht ein. Meine Eins im Staatsexamen nützte mir gar nichts, denn wo und wie wir als Absolventen eingesetzt wurden, darüber entschied die Justizverwaltung, und die stimmte sich mit der Fakultätsparteileitung ab. Der mit meiner Beaufsichtigung beschäftigte Genosse Tichter, er hatte mit Unterleutnant Bernd Lubnow bereits mein Forschungsstudium an der Universität erfolgreich torpediert, war nun mit der ehrenvollen Aufgabe betraut worden, gemeinsam mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Ministerium meine Eingliederung in ein »politisch gefestigtes Richter-Kollektiv« zu gewährleisten.

Mit allen möglichen Offerten für meinen beruflichen Einsatz hatte ich gerechnet - damit nicht. Der Sachbearbeiter, der mir im Justizministerium in der Clara-Zetkin-Straße den hinterrücks ausgeheckten Plan unterbreitete und dem nicht entgangen war, mit welch gequältem Gesicht ich da vor ihm saß, dachte wahrscheinlich, ich sei entsetzt über das mir von ihm angetragene Kreisgericht in Grevesmühlen. In einen Grenzbezirk wollte ja freiwillig niemand gehen, das wusste der Mann, denn da war man strengsten Meldepflichten unterworfen. Eine Weile blätterte er mit gespielter Interessiertheit in meiner vor ihm liegenden Personalakte herum, dann legte er seine Brille beiseite, hob lobend meine Eins im Staatsexamen hervor und schilderte mir die blendenden Karriereaussichten, die gerade mit diesem, wie er sagte, »zugegebenermaßen nicht gerade attraktiven Gerichtsbezirk« verbunden seien. »Mit einer solchen Diplomnote hast du beste Chancen, den amtierenden Kreisgerichtsdirektor zu beerben, der in zwei Jahren in Rente geht.« Was bedeutete das nun wieder? Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Dass die Versetzung an Gerichte in der Provinz schon immer ein probates Mittel der Kaderdisziplinierung gewesen ist, habe ich erst während meiner Anwaltstätigkeit erfahren. Wer als Richter am Obersten Gericht in Berlin nicht spurte, der wurde nach Frankfurt an der Oder versetzt, wie der Fall Walter Zieglers zeigt, der sich als Stellvertreter des Präsidenten des OG dort »bewähren« durfte. Da half es ihm nicht, dass er im Schauprozess gegen Walter Janka, Gustav Just, Heinz Zöger und Richard Wolf eine gelungene Kostprobe seiner Parteilichkeit im Richteramt gegeben hatte. Walter Zieglers Justizlaufbahn wäre sicher ein eigenes Kapitel wert. Hier nur so viel: Jahrgang 1912 und vor 1933 Mitglied der Kommunistischen Partei, trat der Mann nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten dem Richter- und Rechtswahrerbund bei, um schließlich in der DDR als antifaschistischer Saint-Just politisch erwünschte Todesstrafen auszusprechen.

Für mich stand fest: Ich wollte auf keinen Fall Richter oder Staatsanwalt werden, in Berlin nicht und schon gar nicht in Grevesmühlen. Das Gerichtspraktikum in Zwickau hatte mir die Augen geöffnet. Um den sichtlich bemühten und freundlichen Berufslenker nicht zu verärgern, überlegte ich krampfhaft, mit welchem Wort, mit welcher Geste ich ihn milde stimmen könnte. Schließlich beharrte ich darauf, ich sei mit meinen gerade mal 25 Jahren für das Richteramt überhaupt nicht reif genug. Ein solcher Einwand erschien ihm albern. »Was soll das, Genosse? Denke mal an die Volksrichter nach '45. Sie kannten nicht mal die Gesetze, die sie anwenden mussten. Daran gemessen ist dein Alter völlig nebensächlich.« Er wollte nicht aufgeben: Sollte ich es mir anders überlegen, könnte ich mich jederzeit bei ihm melden.

Die Ungeklärtheit meiner beruflichen Perspektive entmutigte mich. Das monatelange Hin und Her an der Universität hatte mich kleinmütig werden lassen: wie mich meine eigene Partei gedemütigt hatte, die mit Stalins Schriften verplemperte Zeit - eine Sackgassenwelt war das, die nirgendwo hinführte. Ich hatte ein Diplom, mit dem ich mich sehen lassen konnte, und den Fichtepreis in der Tasche, aber keine Perspektive. Mein Dasein erschien mir in düsterem Licht, als etwas Leeres, Unsinniges. Es gab Augenblicke, in denen ich von einem ordentlich dotierten Anstellungsvertrag in einem volkseigenen Betrieb und einer hübschen, frisch frisierten Sekretärin träumte. Aber ich konnte mich mit einer solchen Laufbahn, wie verlockend sie in meiner Lage auch sein mochte, nicht anfreunden.

105

Umgang hatte ich jetzt nur noch mit Suzanne Kossack. Die anderen mit mir von Jena nach Berlin gewechselten Kommilitonen besetzten in Sachsen, Thüringen oder Mecklenburg Posten bei der Staatsanwaltschaft oder den Gerichten, welche ihnen durch das Ministerium zugewiesen worden waren. So wie in den ersten Monaten nach meiner Einschreibung an der Humboldt-Universität, besuchte ich wieder zwei-oder dreimal in der Woche das Berliner Ensemble. Auf dem Weg dahin lief ich auf der Friedrichstraße eines Abends Professor Ludwig Penig in die Arme. Penig arbeitete als Chefjustiziar in einem Industrieministerium. Er war Jenenser. Pragmatiker und Reformer! Bei ihm hatte ich Staatsrecht der Wirtschaftsleitung gehört. Penig fragte mich, was ich jetzt werden wolle. Ich erzählte ihm von meinem Kadergespräch im Ministerium der Justiz. Wie sich herausstellte, suchte Penig einen Assistenten für eine soeben neu zusammengestellte Arbeitsgruppe an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften in Babelsberg. Die Ausgleichsansprüche volkseigener Unternehmen bei ungerechtfertigten Eingriffen übergeordneter Organe in deren wirtschaftliche Tätigkeit sollten wirtschaftsfreundlicher normiert werden. Penigs Angebot, an diesem Projekt mitzuarbeiten, entsprach ganz bestimmt nicht meiner rechtsphilosophischen Vorliebe. Aber es eröffnete mir eine Chance auf eine wissenschaftliche Laufbahn. Drei Tage später unterschrieb ich im Büro des Kaderleiters der Akademie einen Arbeitsvertrag. Mein Anfangsgehalt betrug 680 Mark. Das war weniger, als ich im vorausgegangenen Sommer mit meiner Kellnerei in Ahlbeck verdient hatte.

Ich hatte mich noch gar nicht eingearbeitet, da wurde ich von Professor Michael Benjamin zu einer Aussprache gebeten. Benjamin! Als ich diesen Namen hörte, schrillten bei mir sämtliche Alarmglocken. Der Sohn der »roten Hilde« galt im Kreis der Staats- und Rechtswissenschaftler als eingefleischter Parteigänger der Orthodoxie (Studium in Moskau - nach 1989 war er bis zu seinem Ableben Spiritus Rector der Kommunistischen Plattform in der PDS). Wie mir Benjamin, ohne um den heißen Brei herumzureden, gleich nach meinem Eintreten in sein Büro mitteilte, sei für mich eine Mitarbeit in der neu gebildeten Arbeitsgruppe Professor Penigs »nicht das Richtige«. In Professor Gert Eglers Institut sei ich »besser aufgehoben«. Politische Unklarheiten bei mir könnten in der alltäglichen Zusammenarbeit mit dem Genossen Egler schnellstens ausgeräumt werden. Benjamin war offenkundig informiert über meine Konflikte an der Humboldt-Universität.

Gert Egler war mir aus der Fachliteratur bestens bekannt. 1958 hatte er eine scharfmacherische Rolle auf der berüchtigten Babelsberger Konferenz gespielt. Als Held im Kampf »um die Überwindung des Nurfachstandpunktes« brüstete er sich mit der von ihm betriebenen Exmatrikulation der Studenten Felgner und Heyden, wie ich in den Protokollen gelesen hatte. Stolz hatte er dem anwesenden Walter Ulbricht berichtet, die »Unpolitischen« hätten es nach diesem Exempel »nicht mehr so leicht, sich in den Schlupfwinkeln ihres Privatlebens zu verstecken«. Offenbar war Egler in den Augen Benjamins für mich der geeignete Bewährungshelfer.

Bevor es diesbezüglich zur Nagelprobe kommen konnte, entwickelten sich die Dinge jedoch in eine gänzlich andere Richtung. Zwei oder drei Wochen nach dem Kadergespräch mit Benjamin lag ein Einberufungsbefehl zur Nationalen Volksarmee in meinem Briefkasten. Die Genossen Tichter und Lubnow hatten sich darüber beschwert, dass ich entgegen ihrer ausdrücklichen Warnung, mich nicht in der Wissenschaft arbeiten zu lassen, an der Akademie eingestellt worden war. Ihre Intervention war erfolgreich. So leicht sollte ich ihnen nicht entkommen.

106-107

#

Heiner Müller

Vor meinem Eintritt in die Volksarmee besuchte mich Hartmut Lück, der in Bremen beim Rundfunk arbeitete. Hartmut war der klügste Kopf unter den westdeutschen Studenten gewesen, die ich in Jena kennengelernt hatte. Seit wir uns angefreundet hatten, trafen wir uns hin und wieder in Berlin, wenn er beruflich dort zu tun hatte. Er wollte sich wegen einer Literatursendung abends mit Heiner Müller im Johannishof treffen. Ich begleitete ihn. Müller wartete schon. Ein Glas Bier vor sich, Zigarette in der Hand, hockte er in einem der im Foyer aufgestellten braunen Kunstledersessel - ein schmales Männlein mittleren Alters in dunkler, ausgebeulter Hose mit zerknautschtem Jackett, darunter ein Nicki, wie damals die T-Shirts hießen. Putzig fand ich seine Mokassins mit zierlichen Bommeln auf dem Spann, die mir so gar nicht zu dem proletkultischen Charme passen wollten, den er ausstrahlte.

Im Gespräch ging es gleich um die Russen, ihre Literatur, und wie man sie für das Verständnis der Weltlage ausschlachten könne. Raskolnikow sei uninteressant, nur einer dieser verstörten Mörder-Liebhaber, die durch die Weltliteratur geisterten, spöttelte Müller. Aber die Dämonen und Stawrogin, das sei Material, brauchbar nicht nur für die Bühne. Che Guevara sei »der Stawrogin des Südens«, meinte Müller. Seine historische Mission sei es gewesen, die US-Imperialisten herauszufordern und die westliche Politik gegenüber den Ländern der Dritten Welt bloßzustellen.

Was Müller von sich gab, kam mir sehr vertraut vor. Was mich daran jedoch faszinierte, war, wie er Literatur und Weltlage gedanklich ineinander verrührte und dann das Ganze auf seine eigene Arbeit als Dramatiker bezog. Vor Mitternacht fiel uns gerade noch rechtzeitig ein, dass Hartmut zurück nach Westberlin musste. Es goss in Strömen, und die Pfützen auf dem Bürgersteig waren zu kleinen Seen angewachsen. Müller sprang wie Rumpelstilzchen in seinen Mokassins von einer Seite des Bürgersteigs auf die andere, um den Pfützen auszuweichen.

108

Vor dem Tränenpalast in der Friedrichstraße hatte die Polizei bis zur Abfertigungshalle auf den letzten 50 Metern durch Absperrgitter eine Art Korridor eingerichtet. Er durfte nur von denen betreten werden, die nach Westberlin ausreisten. Wir gingen da ein paar Schritte mit Hartmut hinein. Wie aus dem Nichts kamen zwei Grenzer angestürmt, die Müller und mich anblafften. Woran erkannten sie, dass Müller und ich DDR-Bürger waren? »Einem richtigen Wachhund macht niemand was vor«, meinte Müller lakonisch, als ich mich darüber wunderte.

Nachdem wir Hartmut Lück verabschiedet hatten, kehrten Heiner Müller und ich noch in die G-Bierbar ein. Schon im Johannishof hatte Müller bemerkt, dass er mit mir einen diplomierten Juristen vor sich hatte. Was ich von der Todesstrafe hielte? Als ich ihm sagte, sie sei antiquiert in einer Epoche des nachstalinistischen Sozialismus, spöttelte er: Ohne Todesstrafe sei das Strafrecht doch keinen Pfifferling wert. Meine Argumentation, warum man die Todesstrafe schnellstmöglich abschaffen sollte, hielt er für einen Beweis des schlechten Gewissens der Juristenzunft. Um einer solchen Dekadenz entgegenzuwirken, müsse unbedingt Brechts Lehrstück »Die Maßnahme« als »Arkanwissen« allen Richtern und Staatsanwälten eingetrichtert werden. »Juristen sollten Bescheid wissen über das Fabrikationsgeheimnis der Diktatur des Proletariats«, meinte Müller grinsend. Man müsse das marxistische Denken von der verweichlichenden ethischen Mitgift reinigen, die ihm langweilige Interpretatoren christlicher Herkunft zugeführt hätten. Ich hatte den Inhalt des Lehrstücks nur vage in Erinnerung. Geradezu verrückt fand ich die Stelle, wo ein junger Genosse - »Ja sagend zur Revolutionierung der Welt« - seiner eigenen Exekution zustimmt und in eine Kalkgrube geworfen wird. »Wir brauchen nicht Netschajews Katechismus. Was uns in der DDR fehlt, sind durchsetzbare subjektive Rechte gegenüber dem Staatsapparat«, hielt ich Müller entgegen.

Müller löcherte mich noch mit Fragen zur Vollstreckung der Todesstrafe. Leider wusste ich dazu wenig zu sagen. Über Details hatte man uns in den Strafprozessvorlesungen nicht aufgeklärt. Dafür konnte ich aber mit Einzelheiten über die Hinrichtung des Königsmörders Damiens 1757 in Paris aufwarten, da ich zu diesem Thema gerade das Buch Eberhard Schmidhäusers »Vom Sinn der Strafe« gelesen hatte. Dass der Henker mit seinen Gehilfen die Tortur einleitend Damiens Hand, an

109

die man aus symbolischen Gründen ein Messer gebunden hatte, über ein Feuer hielt, bis das Fleisch abfiel, ihm dann mit einer Schlosserzange die Brustwarzen herausriss und in die entstandene offene Wunde geschmolzenes Blei goss, bevor vier Pferde den Mann in Stücke rissen, gefiel Heiner Müller außerordentlich. »Das waren echte Künstler«, kommentierte er meine Schilderung. Dagegen sei eine Kalkgrube das reinste »demokratische Nichts«. Das könne schließlich jeder! Man musste nicht lange mit Müller zusammensitzen, um zu verstehen, dass er alles, was irgendwie nach bürgerlichem Zeitgeist roch, aus tiefstem Herzen verabscheute, ja, dass er dies alles wirklich hasste.

Obwohl mich Müllers Ätzereien amüsierten, schien es mir aber doch ziemlich schizophren zu sein, wie wir beide in der G-Bierbar, der halboffiziellen ersten Schwulenkneipe im Osten (das Cafe Peking stand an zweiter Stelle), ungerührt darüber schwadronierten, auf welche mörderische Weise die bolschewistische Revolution ihre Ziele durchgesetzt hatte. Stalin war tot. Müller hatte man aus dem Schriftstellerverband gefeuert. Sein Geniestreich »Die Umsiedlerin« (1961) hatte den Mitwirkenden und für die Aufführung dieses Stückes Verantwortlichen sage und schreibe 32 Parteistrafen eingebracht. Auch mir hatte man Maß genommen. Warum waren wir nicht voller Abscheu über die Menschenverachtung des Stalinismus, seine Brutalität bei der Umgestaltung der Welt? Was gab es da, wovon wir sentimental gestimmt nicht loskamen? Vor Ausschankschluss trat ein Blumenverkäufer mit einem Spankorb unter dem Arm an unseren Tisch, der Müller - mit einem vielsagenden Kopfnicken in meine Richtung - Veilchen unter die Nase hielt: »Für den hübschen Knaben nich' en Sträußchen?«

110

Umrüstung vom Zivilisten zum Soldaten

Meinem Gestellungsbefehl folgend, meldete ich mich zum Ehrendienst in der Nationalen Volksarmee am 3. November 1969 um 6 Uhr früh auf dem Hof einer nahe der Friedrichstraße gelegenen Schule. Als ich dort ankam, waren der Gehsteig und die Fahrbahn vor dem Tor durch Menschentrauben blockiert. Etliche Rekruten waren mit ihren aufgemotzten Bräuten erschienen, manche hatten ihre jüngeren Brüder und Schwestern mitgebracht. Der Abschied von ihren Liebsten, die hemmungslos schluchzten, wurde den künftigen Vaterlandsverteidigern versalzen. Ein Dutzend Polizisten, die kläffende Schäferhunde mit sich führten, versuchten, den Menschenauflauf zu ordnen. Das Hundegebell, durch die Häuserschlucht gewaltig verstärkt, dazu die hupenden Autos, die sich die Durchfahrt erzwingen wollten, ließen einen das eigene Wort nicht mehr verstehen.

Im Innenhof schnurrte derweil hochtourig die NVA-Rekrutierungsmaschinerie. Namentlich registriert, wurde man von einer Sekunde zur nächsten zum Erfassten, Eingezogenen, stand da in der Rührt-euch-Stellung, den Kopf in den Nacken gelegt, und dachte, dass man sich das ganze Brimborium genauso vorgestellt hatte, wie es einem hier bereits in der ersten Stunde begegnete. »Sie sind für das Mot.-Schützenregi-ment in Karpin vorgesehen, Genosse Soldat!« Karpin? Wo genau dieses Kaff lag, wusste niemand. Irgendwo im Norden nahe der deutsch-polnischen Grenze, hieß es.

Die Fahrt dahin in einem nur mit Vaterlandsverteidigern vollgestopften Reichsbahn-Sonderzug war der reinste Höllenritt. Literweise schütteten die Jungs Nordhäuser Doppelkorn, Wodka, billigen Wein der Marke Gamza oder schales Bier in sich hinein. Auch wer nicht zur Sauferei neigte, griff irgendwann nach der kreisenden Flasche. Aushalten konnte man es nur, wenn man sich mal eine kleine Auszeit gönnte. Da unser Zug dreimal auf einem Nebengleis irgendeines Provinzbahnhofs stundenlang warten musste, riss der Nachschub an Spiri-

111

tuosen nicht ab. Zwar versuchten die uns eskortierenden Unteroffiziere und Soldaten des Kommandantendienstes, einer Art Militärpolizei, verzweifelt, den weiteren Kauf von Alkoholika zu unterbinden; sie kapitulierten aber schnell und beschränkten sich auf das Einfangen von Randalierern, die sich auf den Bahnsteigen mit Reisenden oder Reichsbahnangestellten prügeln wollten. Wie man sehen konnte, blätterte der zivilisatorische Lack des ins Räderwerk der Militärmaschinerie geratenen zivilen Subjekts von einem Halt zum nächsten spürbar ab.

Abends kamen wir in Spechtberg an. Am Ende des Bahnsteigs stand ein grün lackierter Lautsprecherwagen. Unteroffiziere verschiedenster Waffengattungen lümmelten rauchend mit dem Rücken an dessen Seitenwand. Offenbar warteten sie schon ewig auf uns. Kalter Wind fegte über die Gleisanlagen. 50 Meter entfernt drängelte sich hinter einem Zaun eine Gruppe Landser, die uns lautstark als Spritzer, Pisser und Tagesilos verhöhnten. Über krächzende Lautsprecher wurden wir angewiesen, getrennt nach Waffengattungen, in Dreierreihen auf dem Bahnhofsvorplatz anzutreten. Die Mot.-Schützen-Karpin wurden zu einer Laderampe befohlen. Als der Name Karpin fiel, brüllten die sich an unserem Empfang ergötzenden Landser höhnisch: »Karpin, das ist Knast!« Bei dieser Begrüßung nicht die Fassung zu verlieren, war gar nicht so einfach. Wir kletterten auf die bereitstehenden Ural-Laster. Der Kasernenkomplex Karpin, wo das Mot.-Schützenregiment 9 neben einer Panzer- und Artillerieeinheit stationiert war, lag kilometerweit entfernt, versteckt inmitten dichter Kiefernwälder. Es erschien mir gleich wie das Ende der Welt. Und dann noch diese Zugabe, ein skurriles Bild, unvergesslich in meine Erinnerung eingebrannt: Vor dem Wachhäuschen stand ein kleiner, ungefähr sechs Jahre alter Knabe, mager wie ein Schwindsüchtiger, am Straßenrand stramm, das eine Glas seiner Brille mit schwarzem Lenkerband verklebt, einen Papp-Stahl-helm auf dem Kopf, der uns stolz sein Spielzeuggewehr präsentierte.

Sollte ich das Erleben meiner ersten Monate in der Kaserne mit einem einzigen Wort ausdrücken, so kommt mir nur das Wort Demütigung in den Sinn. Gleich in der Ankunftsnacht fing es mit der medizinischen Untersuchung an. Im Schlafanzug mussten wir vor unseren Doppelstockbetten strammstehen und die Hosen herunterlassen. Wir

112

husteten auf Befehl, demonstrierten, dass sich aus unseren Schwänzen keine tripperverdächtigen Tröpfchen pressen ließen, wir beugten uns vor und zogen die Pobacken auseinander und fragten uns, wonach die suchten. Jeder hatte zwar schon mal was von Hämorrhoiden gehört, aber keiner wusste, was das ist. Untersucht wurden wir von Schwulen, die im Med.-Punkt ihren Wehrdienst ableisteten und uns auch während der kommenden 18 Monate medizinisch betreuten.

Am nächsten Morgen stellte sich uns Stabsfeldwebel Duske vor: »Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Ich bin euer Stabsfeldwebel, und das heißt euer Vater und eure Mutter. Ich soll aus euch Schwächlingen Soldaten machen. Wenn ich euch so sehe, ist das eine schwer zu lösende Aufgabe.« Duske versicherte uns, dass er uns zu »Männern« machen würde: »Eure Weiber werden mir dankbar sein.« Was wir dann erlebten? In der Grundausbildung exerzierten wir erst einmal bis zum Umfallen; Griffe kloppen, links um, Augen rechts, 15 Meter in die eine Richtung marschieren, 20 Meter in die entgegengesetzte, tagelang. Als das endlich hinter uns lag, wurden wir in die Handhabung der Kalaschnikow und des leichten Maschinengewehrs eingewiesen, zerlegten unsere Waffen hunderte Male in ihre Einzelteile und setzten sie, gesäubert und geölt, wieder zusammen. Kraxelten über die Eskaladierwand. Robbten durch kotverschmierte Betonröhren. Nach dem Abendessen schälten wir in einem nach Fäulnis stinkenden Kellerraum tonnenweise Kartoffeln.

Die uns drillenden Unteroffiziere waren ein, höchstens zwei Jahre älter als die Wehrpflichtigen. Ihre auf wackligen Beinen stehende Autorität versuchten sie durch eine gespielte Neigung zu Brutalität und Sadismus zu festigen. Liegestütze, Robben, Klimmzüge, marsch, marsch im Laufschritt und Ansprachen wie: »Sie Witzbold haben mir in meiner Sammlung noch gefehlt!« - Aus den vor ihnen strammstehenden Menschen wollten die Subalternen einen Untergebenen schmieden, der angebrüllt und als Adressat einer x-beliebigen Fehlleistung behandelt werden konnte, denn irgendetwas machte man ja immer falsch. Mal saß das Schiffchen nicht korrekt auf dem Kopf, dann wieder war die Grußerweisung nicht zackig genug. Man durfte die Schikanen nicht persönlich nehmen. Besser fühlte man sich, wenn man die Schurigelei

113

gar nicht erst an sich heranließ und sich sagte: Der Kerl braucht das. Sieh hinweg über den Armen, er muss im Verhältnis zu dir die doppelte Zeit in dieser Sandwüste aushalten. Das schaffte Distanz.

Für mein Verständnis des Ganzen war es hilfreich, dass ich mir vor meiner Einberufung Brechts Lustspiel »Mann ist Mann« mit Hilmar Thate in der Hauptrolle des Galy Gay am Berliner Ensemble angesehen hatte. In dem Theaterstück wird ja das Politische verkörpert durch die Kriegsordnung von Kilkoa. Einer Kriegsordnung, die ihre Stütze im Exerzierreglement des Sergeanten Bloody Five findet. Sie ist für den Sergeanten »das Einzige, an das man sich als Mensch halten kann, weil es einem Rückgrat gibt und die Verantwortung vor Gott übernimmt«. Das Programmheft, in dem neben lesenswerten Ausführungen Karl Mannheims zum Militärapparat längere Zitate aus Brechts Stück enthalten sind, hatte ich mit nach Karpin genommen. Es diente mir als Stundenbuch. Ich besitze das schmale Heftchen heute noch. Wenn die abendlichen Schimpfkanonaden meiner Zimmergenossen über die Schleiferei vor der Nachtruhe ihren Höhepunkt erreichten, deklamierte ich unter zustimmendem Gejohle meiner Leidensgefährten, getränkt von Stonsdorfer oder anderem Hochprozentigen, aus dem berühmten Zwischenspruch der Witwe Leokadja Begbick:

Hier wird ... ein Mensch wie ein Auto ummontiert

Ohne dass er etwas dabei verliert.

Dem Mann wird menschlich nähergetreten

Er wird mit Nachdruck, ohne Verdruss gebeten

Sich dem Lauf der Welt schon anzupassen

Und seinen Privatfisch schwimmen zu lassen.

Solcherlei Bemühungen, meine Stubengenossen für ihre Lage zu sensibilisieren, führten dazu, dass sie mir den Spitznamen »Professor« anhängten. Da ich fünf Jahre älter war als sie, also ein »alter Knabe« in ihren Augen, stellten sie mich generös vom Putzdienst frei.

Als nach Wochen der Gefechtsdienst begann, atmeten alle erleichtert auf. Wenn es nicht gerade in Strömen goss, stellte das befohlene Übungsschießen eine willkommene Abwechslung dar. Wir trainierten

114

Als Vaterlandsverteidiger mit Pickelhaube während der Wehrpflichtzeit bei der NVA im Ausgang, Sommer1970

das Zusammenwirken in der Gruppe (3 MP, 1 LMG, 1 Panzerfaust, 1 Funkgerät) und im Zug, übten den Ausstieg aus den Schützenpanzerwagen und das gefechtsmäßige Vorrücken mit T64-Panzern bei der Bekämpfung der Übungsziele. Am Ende meines ersten Diensthalbjahres wurde ich zum Bataillonsschreiber ernannt. Ich erhielt den Schlüssel für die Schreibstube. Abends und an dienstfreien Wochenenden konnte ich mich von nun an jederzeit verkriechen, ungestört lesen oder Briefe schreiben. Ein Privileg höchsten Ranges! Wie mir schnell klar wurde, war der Posten des Schreibers zudem mit Macht ausgestattet. Ich nahm die Urlaubsanträge entgegen, wobei ich strikt darauf achten musste, dass nicht zu viele Angehörige des Bataillons in Urlaub gingen, da die befohlene Sollstärke nicht unterschritten werden durfte. Wer sein Gesuch zu spät einreichte, hatte Pech, ganz unabhängig vom Dienstgrad. Aber natürlich ließ sich da immer was drehen. Man konnte das Gesuch

115

ja vorziehen, dann waren andere die Pechvögel. Als letzte Möglichkeit blieb mir noch, an der dem Regimentsstab von mir täglich gemeldeten rechnerischen Kampfstärke des Bataillons ein paar Zahlen zu manipulieren.

Jeden Morgen um 7 Uhr meldete ich jetzt also auf einem Formblatt die Gefechtsstärke unseres Bataillons. Zu diesem Zweck ermittelte ich abends die Zahl der Erkrankten im Med.-Punkt und erkundigte mich in der Werkstatt nach der ausgefallenen und reparaturbedürftigen Kampftechnik. Wer sich im Urlaub befand, war mir ohnehin bekannt, da die Urlaubsscheine ja bei mir eingereicht werden mussten. Das von mir verlangte Zahlenwerk bekam ich mühelos in einer halben Stunde zusammen. Hatte ich unsere Kampfstärke beim Regimentsstab eingereicht, blieb es mir überlassen, wie ich den Rest des Tages verbummelte. In der ersten Zeit bildete ich mir ein, ich hätte mit der Schreibstubentätigkeit das große Los gezogen. Während meine Kameraden Geländedienst schieben mussten und sich über die Eskaladierwand quälten, saß ich beim Küchenbullen im Trockenen und schlürfte Kaffee. Das dabei empfundene Wohlbehagen hielt jedoch nicht an. Denn der Augenblick, in dem die Langeweile mich in das Jammertal meines Karpiner Daseins zurückholte, ließ nicht auf sich warten. Länger, immer quälender zogen sich die Tage hin. Es gab nichts, womit man sie füllen konnte. Wochenlang las ich Nietzsches »Menschliches, Allzumenschliches«, schrieb seitenlange Briefe an Freunde und meine Verflossenen. Es half nicht. Bisher hatte sich die Zeit mir immer nur als Gegenwart gezeigt, die voranschreitet und in rasender Eile die Zukunft verschlingt. Wie schnell war meine Studienzeit vergangen! Jetzt auf einmal erschien die Zeit mir ganz anders. Im Kasernenleben war sie eine quälende Hingehaltenheit. Endlos-Zeit.

Gespräche mit Hauptmann Kroger, für den ich manchmal auf einer klapperigen Schreibmaschine Befehle oder andere Schreiben tippen musste, konnten die bedrückende Leere nur zeitweilig füllen. Im gedanklichen Austausch mit Kroger ging mir aber einiges auf. So habe ich zum Beispiel die Hasspropaganda anfangs völlig überschätzt. Das Wunschbild eines fanatischen Kämpfers mag vielleicht die Pädagogik des Politunterrichts bestimmt haben. Aber an die Phrasendrescherei,

116

die einem durch die Politniks aufgetischt wurde, glaubte kein Mensch. Ungehemmt wurde darüber gelästert. Durch die Unterhaltungen mit Hauptmann Kroger ist mir klar geworden, dass in der militärischen Welt ein Schlag Offiziere die Effizienz gewährleistete, für die kriegerische Auseinandersetzungen zu einem technisch lösbaren Problem zusammengeschrumpft waren.

Hauptmann Kroger verkörperte diesen Typus. Sein soldatisches Selbstverständnis war unideologisch. Ich fragte ihn mal, ob Deutsche im Ernstfall auf Deutsche schießen würden. Mich bedrückte das. »Es haben doch viele von uns Verwandte in Westdeutschland«, hielt ich ihm vor. Kroger sah die Sache nüchtern: »Wird auf die Truppe geschossen, schießt sie zurück«, meinte er nur. Ihm ging es allein um die Gefechtsbereitschaft des Bataillons. Den Politoffizier unserer Einheit, der uns zwei Stunden wöchentlich zur Liebe zum sozialistischen Vaterland und zum Hass auf den imperialistischen Klassenfeind erziehen sollte, hielt er für überflüssig. Als dieser sich mal bei ihm beschwerte, die »Kämpfer« des 1. Zuges - die Elite unseres Bataillons - würden seinen Unterricht »provokatorisch für ein Nickerchen nutzen«, lächelte Kroger nur, so als hielte er den Politnik für einen Schafskopf. »Vielleicht hat der Geländedienst sie ja mal angestrengt? Genau das brauchen die Kerle doch.« Ehe der Mann kapiert hatte, was Kroger ihm andeuten wollte, folgte der Befehl »Wegtreten«.

Schon zuvor hatte Kroger mich auf dieselbe Weise belehrt, als er mir mal sagte, einen Panzer bekämpfe man mit einer Panzerfaust oder einer Haftladung, nicht aber mit Hass. Wozu brauchte es Hass? Die Raketen zielten auf eine gesichtslose Masse Mensch, ohne jeden Hass. Dass der Soldat in Ost und West nahtlos in ein Gefüge komplexer Waffensysteme und atomarer Apparaturen eingebunden war, darin sah Kroger das eigentliche Dilemma seiner beruflichen Existenz. Er bezweifelte die Kompetenz der Planungsstäbe. »Die wissen doch gar nicht mehr, was sie tun, wenn sie den Angriffsbefehl geben«, sagte er mal zu mir. In dieser Lage konnte unsere Ausbildung nur mehr darauf ausgerichtet sein, dem uniformierten Menschen-Material den Glauben an eine Überlebenschance in einem Atomkrieg einzuimpfen. So erklärte ich mir die absurden Übungselemente in unserer Grundausbildung - Achtung!

117

Atomschlag von links. Flach hinlegen. Füße in Richtung Abwurfstelle, Hände über den Kopf. Worüber wir fatalistisch spotteten, bekam auf einmal einen verborgenen Sinn.

Im Manöver »Waffenbrüderschaft« sollte unser Bataillon aus Sicht der gemeinsam mit sowjetischen Panzerverbänden angreifenden 1. Schweriner Mot.-Schützendivision die vorderste Linie der sich verteidigenden Nato-Streitkräfte simulieren. Wir hoben Stellungen aus, tarnten unsere Kampftechnik. Als die ersten Panzer auf dem Gefechtsfeld auftauchten, zündeten wir Feuerwerkskörper und verschossen Übungsmunition. Die Knallerei, die wir damit erzeugten, war nichts gegen die dröhnenden Panzermotoren. Auf uns zufahrend rasselten und kreischten die Ketten der sich einnebelnden stählernen Ungetüme. Unter unseren Füßen zitterte buchstäblich die Erde. Unheimlich war jedoch etwas anderes. Kurz nach Beginn des Panzerangriffs stieg hinter uns ein riesiger Atompilz geräuschlos in den Himmel. Minutenlang hing das voluminöse Gebilde aus Rauch unter den Wolken. In das Horrorszenario eines Atomschlags war Kroger als Stabschef nicht eingewiesen worden. In der Nacht danach saß ich mit ihm zusammen im Stabszelt vor dem Kartentisch. Wir schlürften beide Kaffee. Hinter uns bullerte ein Kanonenofen. Völlig übermüdet trug ich mit Farbstiften die Gefechtslage in das ausgelegte Kartenmaterial ein. Plötzlich klingelte das Feldtelefon. Am Apparat war der Stabschef der NVA. Er wollte von Kroger hören, wie seine Männer auf den Atompilz reagiert hätten. Kroger sagte mit einer Grabesstimme, wie ich sie von ihm bis dahin nie gehört hatte, alle hätten befehlsgemäß ihre Schutzmonturen angelegt; bei den Brillenträgern habe es Probleme gegeben, da sie nicht ausreichend mit Militärbrillen versorgt worden seien.

»Man kann nicht aufhören, daran zu denken«, sagte ich Minuten später. Kroger nickte resigniert. Zum ersten Mal sah ich ihn niedergeschlagen. Seine Nüchternheit und schneidige Pose verschwanden in diesem Moment, und ich hatte beinahe den Wunsch, ihn zu mögen. »Gestorben wird immer«, meinte er leise. Und nach einer Pause: »Wir sind Techniker, drücken Knöpfe und betätigen Hebel, taub für alles, was dabei herauskommt ... es gibt keine Garantie, dass es heute oder morgen nicht losgeht ...«. Wir spürten beide, wie banal diese Rede klang.

Kroger knöpfte sich seine Uniformjacke zu, er hielt einen Augenblick die Hand an den Knöpfen - wie, um sich selber zur Ordnung zu rufen - und sagte dann: »Warum sollten wir in einem Krieg mit der Nato warten, bis die nach einem Durchbruch unserer Panzerverbände in Bedrängnis gerät und Atomwaffen einsetzt?«

Ich gebe zu, ich war verwirrt. So desillusioniert hatte mit mir noch niemand gesprochen. Die Frage war ja wirklich: Warum sollten die Generale überhaupt ernsthaft einen konventionellen Krieg denken, wenn durch einen unausweichlichen nuklearen Schlag der Nato dieser Krieg sowieso in kürzester Frist ein atomarer werden würde? Wäre da nicht jede Seite darauf aus gewesen, die entscheidende Überlegenheit von vornherein herbeizubomben? Wofür druckte man sonst das Besatzungsgeld? Wozu hielt man 8000 Scharnhorst-Orden bereit? Und weshalb waren die Kader für die ersten Stasi-Dienststellen in Westdeutschland bestimmt worden? An konkreten Planungen gab es - in Ost und West - keinen Mangel. Erinnern wir uns: 1969 wurden 56,1970 61 und 1971 43 Atomtests gezündet.

118-119

Bloß weg

In der Einöde Karpins hatte ich 18 Monate lang Zeit, mir den Schädel zu zermartern, um ein bisschen mehr Klarheit zu erlangen. Der mit der Akademie geschlossene Arbeitsvertrag war ein Fehlgriff, das musste ich mir eingestehen. Er fesselte mich an eine Truppe, mit deren Rechtsverständnis ich nichts mehr zu tun haben wollte. Das durfte ich so natürlich nicht als Grund für die gewünschte Auflösung meines Arbeitsvertrages angeben, da ich mir dann die Beurteilung vermasselt hätte. Für mein Fortkommen als Jurist - mit einer nicht ganz lupenreinen Kaderakte - wäre das nicht förderlich gewesen. Anfang Herbst 1971 meldete ich mich bei Professor Benjamin zu einem Kadergespräch an. Es war unsere zweite Begegnung. »Ich habe im Urlaub eine Frau kennengelernt, die ein Kind von mir erwartet«, erklärte ich ihm mit zerknirschter Miene und fügte hinzu, dass wir demnächst heiraten würden.

Verliebt und heiratswillig waren Heidelore und ich tatsächlich. Während ich sonst immer einen Grad kälter blieb als die Frauen, die mit mir verkehrten, war es bei Heidelore, die ich auf Suzanne Kossacks Geburtstagsfete kennengelernt hatte, gänzlich anders. Die Sache mit der Schwangerschaft war aber ungewiss. Sie erleichterte mir jedoch, mit Benjamin parteikonform zu reden. Damit konnte ich plausibel begründen, warum ich eine Arbeit brauchte, die mir ein höheres Einkommen einbrachte. Mit meinem Assistentengehalt von 680 Mark konnte man ja keine Familie ernähren. Und eine Familie mit zwei adretten Kindern, einer 60-Quadratmeter-Wohnung, Schrankwand und Waschmaschine -das waren Wünsche, die unsereiner haben durfte. Egoistisch und eines Genossen unwürdig wäre es nur gewesen, mehr für sich und die Seinen zu verlangen, einen Pkw Lada zum Beispiel. Da gab es Wartezeiten.

Benjamin bot mir, nachdem er sich meine Bitte um eine einvernehmliche Vertragsauflösung angehört hatte, eine Tasse Kaffee an. Er stellte mir eine Reihe von Fragen, aus denen ich entnehmen musste, dass er sich über mich auf dem Laufenden gehalten hatte. Ich sei ein

120

philosophischer Kopf, schmeichelte er mir mit seiner sanften Jesuitenstimme, und davon gäbe es an »unserer Akademie« leider nicht viele. Das war natürlich ein zweischneidiges Kompliment. Talentierte Leute galten ja jederzeit als Risikofaktoren. Sein Lob machte mich verlegen. Zwar hatte ich im Auftrag von Professor Egler eine kritische Besprechung der von Haney in Jena vertretenen Lehre zu den subjektiven Rechten der Bürger im Sozialismus geschrieben, doch sah ich darin keinen Grund zum Hochmut und war auch nicht besonders stolz darauf. In meinen Augen war das nicht mehr als eine Fingerübung gewesen. Was ich bisher an der Akademie geleistet hatte, war in Wahrheit ein Bruchteil von gar nichts.

Benjamins unerwartete Schmeichelei löste gemischte Gefühle in mir aus. Als er mir am Ende des Gesprächs noch den Vorschlag unterbreitete, mich für zwei Jahre an das Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED zu delegieren, damit ich dort schnellstens und mit einem besseren Gehalt promoviere, wollte ich fast glauben, dass er recht hatte. Ich erinnere mich an meine Verlegenheit, aber auch daran, dass sich wie zwei Jahre zuvor im Justizministerium letztlich alles in mir gegen ein derartiges Angebot sträubte. Sicher, ich hatte mit Hoffnungen begonnen und gedacht, ich könnte in der Rechtsphilosophie reüssieren, ich hatte geglaubt, ich würde eines Tages etwas schreiben, das die Menschen bewegt und ihnen ihr Leben durchsichtiger macht. Aber inzwischen war mir die Aussichtslosigkeit eines solchen Unterfangens an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften klar geworden. Benjamin ließ mich ziehen.

121

Neubeginn in Eisenhüttenstadt

Es war ein mein weiteres Leben in neue Bahnen lenkender Vorschlag, der mir von Klaus Klasen, einem jovialen, übergewichtigen Endvierziger mit silbergespültem Haar, seines Zeichens Vorsitzender des Kollegiums der Rechtsanwälte im Bezirk Frankfurt (Oder), im November 1971 unterbreitet wurde. Ich stellte mich bei ihm an einem Montagmorgen vor. Klasens Kanzlei war in einer heruntergekommenen Gründerzeitvilla im Buschmühlenweg untergebracht. Sein Büro diente zugleich als Sitz des Kollegiums im Oderbezirk. Wie bei allen Gebäuden in dieser Gegend war auch hier der Putz großflächig abgeblättert. Wegen Einsturzgefahr durften die Balkone des Hauses nicht betreten werden. Klasen wartete bereits auf mich. Ein Keksteller und zwei Kaffeetassen auf dem Besprechungstisch signalisierten mir, dass er das Bewerbungsgespräch in einer lockeren Atmosphäre führen wollte.

Bereitwillig berichtete ich über meinen Werdegang. Schilderte meine familiären Verhältnisse, an welchen Universitäten ich studiert und wo ich meinen Wehrdienst geleistet hatte. Klasen nahm sich Zeit. Mit Heidelore als Sekretärin - wir wollten ja, wie ich Klasen zu verstehen gegeben hatte, im kommenden Jahr heiraten - könne ich eine Kanzlei in Eisenhüttenstadt eröffnen. Nach einem vorgeschalteten Praktikum in Fürstenwalde und Bernau. Mit dem wissenden Lächeln eines Funktionärs, der seine Fäden zu ziehen weiß, deutete Klasen mir ganz nebenbei an, er und die anderen Vorsitzenden in den Bezirken, an die ich ebenfalls Bewerbungsschreiben geschickt hätte, seien sich mit ihm auf ihrer letzten Tagung in Berlin einig gewesen, dass die Versorgung mit anwaltlichen Dienstleistungen in der Stahlstadt vorrangig sei. Mit einem positiven Bescheid auf meine weiteren Bewerbungen solle ich deshalb besser gar nicht erst rechnen. Eisenhüttenstadt hätte 50.000 Einwohner, aber nur einen dort ansässigen Rechtsanwalt. Da sei Not am Mann.

Eisenhüttenstadt kannte ich nur vom Hörensagen. Es gab dort ein großes Metallurgiekombinat, so viel wusste ich natürlich.

122

Dass die Stadt als erste sozialistische Stadt Deutschlands bis 1961 den Namen Stalinstadt getragen hatte, fand ich exotisch. Welcher Stoff für eine Parabel des Kalten Krieges und Deutschlands Teilung in ihre kurze Geschichte eingeflossen war, hat sich mir aber erst mit der Zeit erschlossen. Allein schon die Gründe, welche ursprünglich mal für die - auf den ersten Blick überraschende - Wahl dieses abgelegenen Industriestandortes ausschlaggebend gewesen sind, erzählen viel darüber. Die Augen geöffnet hat mir dafür der langjährige Hochofenchef Karl-Heinz Ziegler, ein Metallurge der ersten Stunde, den ich im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren näher kennenlernte. Gemeinsam mit Walter Ulbricht hatten Ziegler und andere Stahlfachleute sich 1950 über eine Deutschlandkarte gebeugt und beraten, ob man das dringend benötigte Hüttenwerk besser in der Nähe von Greifswald oder in Unterwellenborn bauen solle. Ulbricht habe schließlich nach einem Zirkel gegriffen und einen Halbkreis von den im Bayerischen gelegenen Basen der U.S. Air Force nach Unterwellenborn geschlagen. »Bis dahin bleiben uns nur drei Minuten Vorwarnzeit«, habe Ulbricht gesagt. Und bis Greifswald seien es von den in Norddeutschland gelegenen Militärflugplätzen aus gesehen gerade mal sieben Minuten. Schließlich habe Ulbricht den Zirkel bis an den am weitesten östlich gelegenen Punkt der DDR aufgespannt. Und zufrieden festgestellt, dass man bis dahin bei einem Anflug der Bomber mit einer Vorwarnzeit von 15 Minuten rechnen könne. Sein in die Karte gestochener Punkt lag 30 Kilometer südlich von Frankfurt (Oder) inmitten einer Wald- und Heidelandschaft. »Also damit das klar ist«, soll Ulbricht gesagt haben, »dort und nirgendwo anders bauen wir das Werk hin. 15 Minuten sind schließlich genug Zeit, um einen Angreifer in der Luft abzuschießen.« Wie Ziegler sich lebhaft erinnerte, seien die versammelten Stahl-Spezialisten alle verdattert gewesen, und einer habe schüchtern eingewandt, man könne eine solche Begründung wohl kaum der Öffentlichkeit anbieten. Auf gar keinen Fall dürfe man so reden, habe Ulbricht bestätigt, und die Parole ausgegeben: »Das Eisenhüttenkombinat wird mit sowjetischem Erz aus Kriwoi Rog und polnischer Steinkohle, die von Schlesien her auf der Oder transportiert wird, arbeiten. Es wird also ein Friedenswerk sein, so werden wir argumentieren, ja?«

123

Sowjetisches Erz/Polnischer Koks/Deutscher Friedensstahl - bis zum Ende der DDR blieb das die plakatierte Losung in der Stahlstadt. Wie in der Stalinallee in Berlin haben die Erbauer Eisenhüttenstadts versucht, sozialistische Wohn-Utopien architektonisch umzusetzen. Unter der Federführung des Architekten Kurt Leucht waren großzügige Wohnviertel mit wunderbaren Laubengängen und Innenhöfen gebaut worden. Kunstvoll gestaltete Springbrunnen, Kinderspielplätze, Planschbecken, an jeder Ecke Bronzeskulpturen - man sah durchaus, was die planende Hand anfänglich mal gewollt und mit welcher Utopie im Hinterkopf man gearbeitet hatte. Ende der Sechziger versiegte der menschenfreundliche Ehrgeiz der Planer. Das Geld reichte nicht mehr. Seitdem errichtete man auch hier im Zuge des Wohnungsbauprogramms dieselben gesichtslosen Plattenbauten wie überall in der DDR.

Was mich und Heidelore reizte, warum wir Klasens Angebot angenommen haben, waren vor allem die mit dem anwaltlichen Metier verbundenen Möglichkeiten, denn hier würden wir berufsbedingt mit spannenden Lebenssachverhalten zu tun haben, die aus dem allgemeinen Gang der Dinge herausfielen - und dazu kam noch die damit gebotene einmalige Chance einer freiberuflichen Tätigkeit, die es uns ermöglichen würde, unseren Verdienst sowie unsere Arbeitszeit selber zu bestimmen. Suzanne, meine Jenaer Studienfreundin, hatte gleich beim Berliner Kollegium angeheuert. Von ihr wusste ich, dass man mit anwaltlicher Tätigkeit leicht einen Verdienst von über 3000 Mark erzielen konnte. Mehr als das Doppelte von dem, was ein Richter verdiente. Und keine Vorgesetzten zu haben, dies allein verlieh dem Anwaltsdasein eine ungeheure Attraktivität. Bei unserem Sinn für ausgefallene Situationen schreckte uns nicht einmal mehr der Gedanke ab, dass wir in Eisenhüttenstadt von allem abgeschnitten sein würden und weit entfernt von den kulturellen Angeboten Berlins. Unser Verliebtsein würde uns schon darüber hinweghelfen. Auf Theaterbesuche oder das eine oder andere Jazzkonzert mussten wir eben verzichten, bis wir uns ein Auto leisten konnten.

124

Erste Tuchfühlung mit der Praxis

Als Praktikant assistierte ich in den ersten Monaten meiner Ausbildung zum Rechtsanwalt 1972 bei Alfred Wegewitz in Fürstenwalde. Wichtig war jetzt mein kundenfreundliches Auftreten. Ich gab mein Bestes, um mich den befremdlichen Gepflogenheiten im Kollegium anzupassen, und das gelang mir auch. »Herr Kollege«, hieß es nun. Die Anrede »Genosse« wurde ausschließlich in Parteiversammlungen gebraucht. Und der in Verwaltungen und Betrieben übliche sozialistische Gruß sollte in den Schreiben, die ich jetzt fertigte, durch die Floskel »mit kollegialer Hochachtung« ersetzt werden. Anwälte legten allergrößten Wert darauf, in ihrem Erscheinungsbild stets eine gewisse Bürgerlichkeit zu demonstrieren. Was häufig affig wirkte, da wir uns ja in den volkseigenen Betrieben, bei den Gerichten und in den Verwaltungen in demselben sozialistischen Milieu bewegten wie alle anderen Berufsgruppen.

Meine Anpassung an das gestelzte Getue ging so weit, dass ich bald nur noch mit meinem lindgrünen Hochzeitsanzug (Marke Präsent 20) herumrannte. Den Anzug hatte ich mir im Hochzeitsausstatter gekauft, wozu man seinerzeit extra einen Beleg über die bevorstehende Trauung vorlegen musste. In meiner Kostümierung sah ich zwar aus wie ein Gigolo. Heidelore meinte aber, das gute Stück wäre immer noch besser als gar kein Anzug. Womit sie recht hatte. Korrekt gekleidet hinter einem Schreibtisch zu sitzen und älteren Herrschaften Lektionen zu erteilen, war eine Arbeit besonderer Art; aber die Leute vergaßen angesichts meiner gestelzten Formulierungen schnell, dass ich noch ein blutiger Anfänger war und keinerlei Prozesserfahrung besaß. Meine Aufgabe -und es gelang mir oft, sie zu erfüllen - bestand ja im Wesentlichen darin, den Mandanten die Angst vor dem Gericht zu nehmen. Meine juristischen Fähigkeiten konnten sie sowieso nicht einschätzen.

Von nun an streute ich also Sand ins Getriebe der sozialistischen Menschengemeinschaft. Fertigte Schriftsätze wegen Mietstreitigkeiten mit dem VEB Gebäudewirtschaft, in Bausachen, bei Verkehrsunfäl-

125

len, in unterschiedlichsten Strafsachen und Nachbarschaftsstreitigkeiten an. Die meiste Zeit beanspruchten die Rücksprachen in Ehe- und Familiensachen.

Was mich anfangs sehr wunderte, war die Rechthaberei und die bemerkenswerte Unfähigkeit der Leute, ihre persönlichen Streitigkeiten gütlich zu regeln. Die sozialistische Persönlichkeit, über die unsere Professoren an der Universität stundenlang theoretisiert hatten, das sich im Prozess der gesellschaftlichen Arbeit selbst gestaltende und entwickelnde Individuum, das in Gemeinschaft mit anderen Menschen seinen Lebensprozess in ständig wachsendem Maße unter Kontrolle nimmt, war, wie mir schnell klar wurde, nichts weiter als eine akademische Kopfgeburt.

Wie zu allen Zeiten drückte die Bosheit immer noch die Redlichkeit, und der neue Mensch war kein anderer als der alte Shylock. Es sah ziemlich schlimm in vielen Ehen aus. Die Scheidungswilligen, denen ich im Praktikum begegnete, waren oft von Lügen und gegenseitigen Hassgefühlen zerfressen. Im besten Fall vom alltäglichen Entschwinden all dessen, was die Leute einmal aneinander geliebt hatten. Es war eben zu einer Veränderung gekommen, so wie der Winter kommt. - Derart unprosaisch hatte ich mir das Leben in der kleinsten Zelle der sozialistischen Gesellschaft nicht vorgestellt.

Wer Anwalt werden will, muss wissen, mit wem er es zu tun hat, so lautete der erste Ratschlag, den mir Alfred Wegewitz mit auf den Weg gab: »Ihr schlimmster Feind ist der eigene Mandant.« Dass man jederzeit mit Verfolgern rechnen müsse, die nichts anderes »in ihrer Birne« hätten, als ihrem Prozessbevollmächtigten eins auszuwischen, sobald die Sache einmal nicht in ihrem Sinne laufen würde, mit dieser Weisheit wusste ich zunächst nicht viel anzufangen. Solche Auftraggeber, belehrte Wegewitz mich, dulden keine Zwanglosigkeiten ihres Prozessbevollmächtigten, auch kein scherzhaftes Abrücken von ihrem egoistischen Standpunkt. Eine realistische Sicht der Dinge sei nun mal nicht gefragt. Ich fand das zunächst übertrieben, konnte mir jedoch schon bald denken, was er damit gemeint hatte.

126

Ankunft in der Stahlstadt

5. Januar 1973. An jenem Freitag verstauten wir in aller Herrgottsfrühe die paar Habseligkeiten, welche Heidi und ich besaßen, auf der Ladefläche eines Lkw Robur, den wir mit Fahrer gemietet hatten. Unser Freund Rolf Kerstin half uns dabei. Zwei Matratzen, jede Menge Bücher, Regale, Geschirr, drei alte Sessel. Mehr kam nicht zusammen. Es war ein kalter, garstiger Wintermorgen. Da in der Fahrerkabine nur für einen Beifahrer Platz war, setzten Rolf und ich uns auf die Ladefläche - Heidi war bereits mit der Bahn unterwegs. Nach zwei Stunden Fahrt über die Autobahn kamen wir durchgefroren in Eisenhüttenstadt in der Pawlowallee 12 an. Heidi erwartete uns schon. Vor dem Hauseingang hatte der VEB Kohlehandel die telefonisch bestellten 40 Zentner Braunkohlebriketts abgekippt. Als Erstes schafften wir in Eimern die Kohlen in den Keller. Danach weißten wir zügig die Räumlichkeiten. Als wir am späten Sonntagabend fertig waren, schraubten wir noch das Namensschild der Kanzlei neben dem Hauseingang an. Die uns zugewiesene, ofenbeheizte Zweizimmerwohnung sollte in der Anfangszeit Kanzlei und zugleich Schlafstätte sein. In dem größeren der beiden Räume stellten wir meinen Schreibtisch und eine Schrankwand auf, die uns das Kollegium vorfinanziert hatte. Für die Mandanten standen auf dem Flur vier Stühle. Das kleinere Zimmer, in dem Heidi ihren Arbeitsplatz mit der Schreibmaschine hatte, nutzten wir auch als Wohnzimmer.

Größere Räumlichkeiten oder gar ein respektables Büro konnte die örtliche Verwaltung angeblich nicht bereitstellen. In der ersten sozialistischen Stadt der DDR wollte man Ärzte, Lehrer und Ingenieure anlocken, für die es jederzeit Wohnungen gab, nicht aber einen zweiten Rechtsanwalt. Hätte nicht die SED-Bezirksleitung ein Machtwort gesprochen, wären überhaupt keine Räume zu bekommen gewesen. Sicher, die Partei mochte Anwälte genauso wenig leiden wie die Verwaltung, die sich unabhängige Berater und Vertreter der Bürger am liebsten vom

127

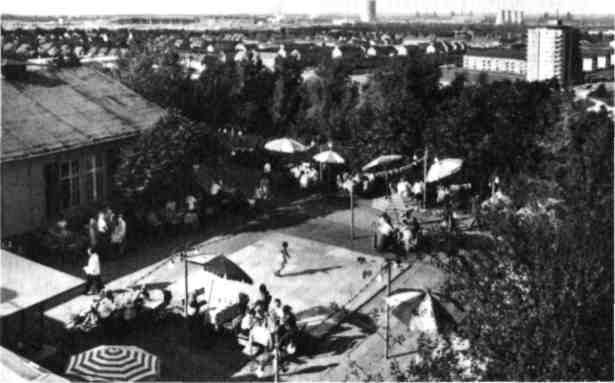

Eisenhüttenstädter Ausflugsgaststätte »Hucke/«, im Hintergrund Stadt und Werk, 1973

Halse halten wollte. Die SED wusste jedoch, dass sie Advokaten wenigstens pro forma dulden musste, wollte sie den Schein einer sozialistischen Rechtsstaatlichkeit wahren. Rechtlich geordnete Verfahren unter Mitwirkung eines Rechtsanwalts konnten, das hatten die intelligenteren Parteichargen in den Siebzigern bei aller Borniertheit begriffen, in erheblichem Maße zur Legitimation von verbindlichen Entscheidungen beitragen.

Meine Aufgabe war es nun, mit dieser Lage so raffiniert umzugehen, dass für die Leute, die mir eine Vollmacht unterzeichneten, greifbare Vorteile dabei herauskamen. Dem unter meinen Kollegen verbreiteten Selbstverständnis, sich selber als Organ der Rechtspflege zu verstehen, konnte ich nichts abgewinnen. Mir schien eine solche bürokratische Berufsauffassung von vornherein auf eine Anpassung der anwaltlichen Tätigkeit an die staatlichen Bedürfnisse hinauszulaufen. Wer von den wackeren Streitern für Recht und Gerechtigkeit sich nicht mit Staatsanwälten oder Ämtern anlegen wollte, konnte dies nur allzu leicht mit seiner Rolle als Organ der Rechtspflege rechtfertigen.

128

Mein erster Mandant, unvergessen

Werbung für die neu eröffnete Anwaltskanzlei zu lancieren, war mir strengstens untersagt. Das Kollegium schickte eine knappe Mitteilung an die Lokalzeitung »Neuer Tag«; ansonsten konnte ich nur darauf hoffen, dass Spaziergänger auf der Pawlowallee in ausreichender Zahl mein Namensschild lesen würden. Diese Situation befriedigte mich überhaupt nicht. Einerseits musste ich nun wie ein Unternehmer selbst für Umsatz sorgen, andererseits durfte ich nicht mal ein paar Zettel in der Stadt verteilen. Was ich mir so schön als eine Befreiung aus den Zwängen jeder beruflichen Weisungsgebundenheit vorgestellt hatte, erwies sich erst einmal als Quelle einer kurzzeitigen Verunsicherung. Reguliertes Studium, Angestelltendasein, bezahltes Praktikum und jetzt mit 29 in die Selbstständigkeit - darauf hatte der sozialistische Bildungsgang, in dem ein persönliches Risiko ja gar nicht vorkam, einen nicht unbedingt vorbereitet.

Rückblickend weiß ich natürlich: Meine Sorgen waren übertrieben, denn die Umsätze meiner Kanzlei stiegen rasch an; aber in den ersten zwei Wochen lauerten Heidi und ich darauf, dass mal jemand an der Bürotür klingelte, als ginge es um Sein oder Nichtsein. In der ersten Woche passierte überhaupt nichts. Am darauffolgenden Mittwoch stand endlich der erste Mandant, der mir eine Prozessvollmacht erteilte, vor der Tür. Ich hätte ihn am liebsten umarmt. Ein gewisser Peter L. Sein Auftritt war filmreif. Wie der schwarze Lockenkopf ins Büro kam, bekleidet mit einem kackbraunen ASK-Trainingsanzug, die Beine meterweit auseinandergespreizt auf mich zuwatschelnd und dabei grinsend, dachte ich im ersten Augenblick, der Mann sei debil. Im Gespräch mit ihm stellte sich aber schnell heraus, warum er seine Beine auseinanderhielt. »Mein Hodensack darf nicht die Oberschenkel berühren«, erklärte mir L., wobei er grimassierend mit dem Zeigefinger in Richtung seines Geschlechtsteils wies.

Herr L. war vormittags aus dem Kreiskrankenhaus entlassen wor-

129

den, in das er in der Silvesternacht eingewiesen worden war. Wie L. mir berichtete, hatte er mit seiner Lebensgefährtin die letzten Stunden vor dem Jahreswechsel, nur mit Unterhemd und Nylonslip bekleidet, auf dem Sofa gelegen, ein bisschen geschmust und das Fernsehprogramm verfolgt. Um Mitternacht sei er dann in seiner Parterrewohnung zum Fenster gegangen, da er sich das Feuerwerk ansehen wollte. Wenige Sekunden nachdem er das Fenster geöffnet habe sei eine Rakete, die Herr M. - ein Polizist - von der gegenüberliegenden Seite der Pawlow-allee abgefeuert hatte, bei ihm durchs Fenster geschossen und im Wohnzimmer funkensprühend hin und her gesaust. Er und seine Lebensgefährtin hätten zwar versucht, dem Feuerwerkskörper auszuweichen, indem sie unter den Couchtisch gekrochen seien, aber das Ding habe ihn schließlich mit voller Wucht an seiner empfindlichsten Stelle erwischt. Durch den geschmolzenen Nylonslip habe er Verbrennungen zwischen den Oberschenkeln und am Geschlechtsteil davongetragen. Freiwillig wolle der Verursacher des Unglücks kein Schmerzensgeld zahlen. Es hätte an der Rakete und nicht an ihrer Handhabung gelegen, habe er L. durch seine Frau ausrichten lassen.

Mir kam es bei meinem ersten Fall darauf an, meine Sache gut zu machen. Drei Tage Krankenhausaufenthalt, die verbrannte Haut - das war schon was. Selbst das Gehen war ja für meinen Mandanten, wie jeder sehen konnte, zu einer schmerzhaften Angelegenheit geworden. Das Ganze konnte man gerichtsfest leicht als Paradebeispiel für eine berechtigte Schmerzensgeldforderung darstellen. Die erfolgte Neuregelung des Schmerzensgeldes im Zivilgesetzbuch der DDR wollte einem Kläger ja kein Geld mehr für erlittene Schmerzen zubilligen. Schmerzempfindungen wären nicht mit Geld aufzuwiegen. So sei nur im bürgerlichen Recht gedacht worden. Hierzulande ging es stattdessen seit kurzem um den Ersatz für entgangene Lebensfreude, was sich zwar weniger nach Geld anhörte, aber im Ergebnis auf dasselbe hinauslief. In meiner neunseitigen Klageschrift begründete ich also haarklein, wie viel Lebensfreude dem in seiner Sexualität beeinträchtigten Kläger entgangen war und warum es der Zahlung von 1600 Mark bedurfte, um das Malheur auszugleichen.

In der Verhandlung wartete ich begierig darauf, der Vorsitzenden, Frau Erika Rußig, noch einmal den Kern meiner brillanten juristischen Anspruchsbegründung zu erläutern. Für seinen Auftritt vor Gericht hatte mein Mandant sich extra eine Gehhilfe besorgt, mit der er unbeholfen herumstakste. Wir waren, wie jeder sehen konnte, ein perfektes Gespann. Als mir endlich das Wort erteilt wurde und ich loslegen wollte, fiel mir die Richterin sofort ins Wort. »Ich habe Ihre Klagebegründung gelesen, Herr Rechtsanwalt, möchten Sie Ihrem Schriftsatz noch irgendetwas hinzufügen?« Selbstverständlich wollte ich das: »Frau Vorsitzende, wenn ich bitte den Sachverhalt...« Bevor ich meinen Satz zu Ende sprechen konnte, wurde ich wieder unterbrochen: »Ich glaube, ich verstehe, was Sie uns sagen wollen, Herr Rechtsanwalt!« Ich hatte mich auf eine Galavorstellung vorbereitet, ein halbes Dutzend Urteile des Obersten Gerichts studiert, aber mein ganzer Starauftritt geriet recht kümmerlich. Dass L. das von mir beantragte Schmerzensgeld bekam, half mir, über die schnippische Behandlung seitens der Richterin hinwegzusehen. Nachdem ich diesen mir unvergesslichen ersten Fall vertreten hatte, verbesserte sich die Auftragslage von Woche zu Woche. Was nicht verwunderlich war bei nur zwei Anwälten in einer Stadt mit über 50 000 Einwohnern. Heute wären das mindestens 30.

130-131

Ein Ort vertraulichen Gesprächs - Die Schleusenmeisterei in Hammerfort

Es war Winter und heftiger Schneefall drohte Eisenhüttenstadt unter sich zu begraben. Ich saß in der Kanzlei und wartete auf meinen letzten Klienten. Passable Büroräume standen mir inzwischen in der Friedrich-Engels-Straße zur Verfügung. Woran es haperte, war ein Heidelores und meinen Wünschen entsprechender Ort zum Leben, möglichst ein eigenes Haus, das nicht nur ein bloßer Behälter für das Wohnen sein durfte. Wir wollten unbedingt aufs Land. Wenn schon Provinz, dann richtig! In Eisenhüttenstadt kannten mich nach zwei Jahren Anwaltstätigkeit viele Leute, so dass ich hier allzu oft im Interesse der Kanzlei den seriösen Advokaten geben musste. Jeden Mandanten, der vom Dorf kam, löcherte ich deshalb mit der Frage, ob nicht in der Gegend, wo er lebte, irgendein leer stehendes Gehöft zu haben sei. An diesem Abend war es der ehrenamtliche Bürgermeister von Weißenspring, ein ehemals von den Nationalsozialisten verfolgter und nun ergrauter Altkommunist namens Albrecht, der sich mit mir beriet. Ich musste seinen Enkel verteidigen, der sich wegen eines Verkehrsvergehens unter Alkoholein-fluss zu verantworten hatte. Der Fall hatte für Ärger gesorgt und war in der Lokalzeitung ausführlich besprochen worden, weil dabei eine junge Mutter tödlich verunglückt war. Wir erörterten meine Verteidigungsstrategie, die ich Albrechts Sprössling beim Besuch in der Untersuchungshaftanstalt empfehlen wollte.

Auch bei Albrecht erkundigte ich mich nach einem »leer stehenden Bauernhaus oder Vorwerk«. Ideal wäre ein geräumiges Wohnobjekt, das auch in den Wintermonaten bewohnbar wäre. »Nee, Bauernhöfe gibt es bei uns nicht«, sagte Albrecht; aber eine alte Schleusenmeisterei am Friedrich-Wilhelm-Kanal in Hammerfort stehe seit Monaten zum Verkauf. Ich hatte bis dahin nie gehört, dass es zwischen dem Bries-kower See an der Oder und dem Werchensee, einer Ausbuchtung der Spree, eine stillgelegte Kanalverbindung gab, die bereits unter der Regentschaft des Kurfürsten Friedrich gebaut worden war. Wie mir der

132

historisch beschlagene Albrecht erklärte, war der »Neue Graben« in den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts angelegt worden, um für den Handelsverkehr mit Schlesien das lästige Frankfurter Niederlagsrecht zu umschiffen. Seit Kriegsende seien die Schleusentore aber zerstört und das Kanalbett streckenweise zugewachsen.

Eine Stunde später fuhren Heidelore und ich durch Groß Lindow in Richtung Schlaubehammer. Niedrige Siedlungshäuser, entlang der kopfsteingepflasterten Dorfstraße aneinandergereiht, waren hier zu sehen. Dahinter windschiefe Bretterschuppen und Hühnerställe. Alles schien ein bisschen ungepflegt. In einfallsloser Gleichförmigkeit hingebaut. Die Straße endete in einer Baustelle. Weiter ging es über eine kurze Schotterpiste. Und dann wurde es schwierig. Auf dem unbefestigten, matschigen Dammweg zwischen Schlaubehammer und Hammerfort musste ich alle meine Fahrkünste aufbieten, um mit unserem Trabi nicht ins Kanalbett zu rutschen. Der Schnee schoss waagerecht durch die Lichtkegel der Scheinwerfer. Alle paar Meter heulte der Motor protestierend auf, wenn ich mit der Frontpartie eine Schneewehe durchfurchte. Ich weiß noch, wie sie plötzlich - einem Märchenschloss ähnlich - aus dem Dunkeln auftauchte: die verschneite Schleusenmeis-terei Hammerfort. Ich schaltete den Motor aus und kurbelte das Seitenfenster herunter. Das leise Plumpsen, wenn sich ein Schneeklumpen von den Ästen der Bäume löste, und das Plätschern der alten Schlaube, die hier in eine Wehranlage mündet, waren die einzigen Geräusche, die man hörte. Wir staunten über einen Baumriesen, der nur 20 Meter entfernt gegenüber der Schleusenmeisterei sein kahles Geäst hoch in den Nachthimmel reckte und alles andere weit überragte. »Eine Ulme«, stellte Heidi freudig fest, nachdem sie das feuchte Herbstlaub unter dem Schnee mit einem Stöckchen durchwühlt und begutachtet hatte. Dass die damals gefürchtete Ulmenpest nicht bis zu diesem Ort vorgedrungen war, nahmen wir als gutes Omen.

Es war Liebe auf den ersten Blick. Das backsteinerne Wohnhaus. Daneben ein Stallgebäude. Beide Bauwerke durch eine Mauer mit aufgesetzten Zinnen verbunden. Hinten im Garten ein alter Backofen, an dem der Zahn der Zeit genagt hatte und aus dem jetzt eine Ulme wuchs. Und vor dem Ganzen die etwas unheimliche, drei Meter tiefe Schleusenkammer mit ihren unterirdischen Gängen und Eichentoren. Überzeugt hat uns vor allem die Abgeschiedenheit! Wo, wenn nicht an einem solchen Ort, wo ungebeten nur der Wind durch die Gartenpforte pfiff, abseits der Zumutungen des klein- oder großstädtischen Betriebs des Real-Sozialismus, konnte unsereiner zur Ruhe kommen? (Hammerfort kostete uns 12.000 DDR-Mark. Ein Spottpreis, der zeigt, wie sehr die Ware-Geld-Beziehungen in der DDR aus dem Lot geraten waren. Für den gebrauchten Pkw Trabant, den wir kurz vorher gekauft hatten - der Tacho wies die stattliche Laufleistung von 75.000 Kilometern aus —, mussten wir einen Wahnsinnspreis von 37.000 Mark hinblättern, was annähernd dem dreifachen Neuwert der alten Karre entsprach.)

133-134

Halb im Verborgenen

Zum ersten Mal eine Handbreit eigenen Boden unter den Füßen und nahebei die alte Schlaube mit ihrem plätschernden Wehr zu haben - einer engen Beziehung zur Natur stand in Hammerfort nichts im Wege. Die Schleusenmeisterei erwies sich aber als ebenso romantisch wie komfortlos. Von den Härten des Alltags, der uns da erwartete, hatten wir nicht die geringste Ahnung. 1859 erbaut, war hier seitdem kaum mehr etwas verändert worden. Was uns im Winter einiges abverlangte. Es gab nur ein Trockenklo im Stallgebäude. Anfangs holten wir unser Wasser in Eimern von einer im Garten stehenden Pumpe ins Haus; es dauerte geraume Zeit, bis wir endlich eine Hauswasserleitung und ein Badezimmer installiert hatten.

Wie eine Versuchsstätte, wo unterschiedlichste Daseinsweisen ausprobiert werden, so wünschte ich mir mein Wohnen in Hammerfort. Und tatsächlich nahm unser Leben schon bald durch seinen räumlichen Abstand zum städtischen Betrieb und hingewendet zur Natur und Kunst einen freieren Charakter an. Wir durchstreiften in tagelangen Wanderungen das Schlaubetal und die Groß Lindower Heide, nur begleitet von einem deutschen Boxer namens Alf, lernten die Tiere, Pflanzen und Gewässer kennen; frönten im Sommer der sich am nahe gelegenen Helenesee gegen den Willen der Gemeindevertreter ausbreitenden Freikörperkultur; sorgten für den Winter vor: sägten, spalteten und stapelten Holz. Die Abgeschiedenheit wurde für mich zu einer Schutzhülle, einer Zuflucht, die mich stärkte. Die ausgedehnten Waldgebiete um Hammerfort herum gewährten uns Momente jener Naturfreiheit, von der Eichendorff gesungen hat - »jene uralte, lebendige Freiheit, die uns in großen Wäldern wie mit wehmütigen Erinnerungen anweht«.

Zugleich gemahnte uns jeder Waldgang aber auch an den letzten Krieg. Denn alle naselang stieß man auf Spuren der Schlacht um Berlin. Deutsche und russische Stahlhelme rosteten hier vor sich hin und erin-

135

nerten mit ihren Einschusslöchern daran, welches Schicksal ihre Träger in den letzten Tagen des Krieges ereilt hatte; in verwitternden Schützenmulden fanden wir Fetzen von Uniformen, Leberwurst-Dauerkonserven und Munitionsreste. Die vermeintlich überwundene Schattenlast des Krieges - hier war sie überall noch sichtbar. Marschall Schukows 1. Weißrussische Front hatte in dieser Gegend im April '45 mit der 9. Armee gerungen. Die Landschaft um uns herum stellte Fragen, mit denen ich mich bisher nur auf ideologischer Ebene beschäftigt hatte -tiefer berührt hatten sie mich selten. Mit welcher Einstellung konnte man nun aber den in diesen Wäldern Gefallenen gerecht werden? Bis heute habe ich darauf keine Antwort gefunden. Jahrelang flüchtete ich mich in eine Marotte, die mir im Nachhinein seltsam vorkommt. Auf dem Waldboden legte ich Holzkreuze aus, um damit der Toten zu gedenken, die unmittelbar vor meiner Haustür ihr Leben gelassen haben. (Nachtrag April 2015: Der Munitionsbergungsdienst sucht bei uns in der Nähe ein ungefähr fünf Hektar großes für den Holzeinschlag bestimmtes Waldgebiet nach Fundmunition ab. Fünf gefallene Soldaten und eine Kinderleiche wurden dabei gefunden.)

Bei aller Schicksalshaftigkeit des blutgetränkten Bodens um Hammerfort herum -jede Tragödie verliert, wenn sie zur Vergangenheit ver-blasst, schleichend ihren grauenvollen Charakter und wird umrisshaft. Sie lähmt dann nicht länger. Und so kamen die Freude und der Spaß am Leben in unserem neuen Domizil nie zu kurz. Unbefangen loteten Heidi und ich bereits im ersten Sommer unseres Schleusenwärterdaseins mancherlei Möglichkeiten aus, die sich dem Laien durch die Liebe zur Malerei, Fotografie oder Holzschnitzerei bieten. Die Freunde, mit denen wir Umgang pflegten, brachten künstlerische Fähigkeiten mit und verwandelten durch ihre Einfälle oftmals Hammerfort in einen Spielplatz phantastischer Geschichten. Wenn ich an alle die schrägen Vögel denke, die hier leicht bekleidet, gern auch mal nackend paddelnd in einem Waschzuber im Kanal, ihren Ambitionen frönten, dann war es genau dieser bunte Reigen, der mich die Langweiligkeit der sozialistischen Lebenswelt zeitweilig vergessen ließ.

Etwa der spindeldürre Karl Heintze mit seiner Angela-Davis-Frisur. »Kalle« hatte in Babelsberg an der Filmhochschule studiert und schlug

136

Der Asso-Maler, Graphiker und Buchillustrator Gerhard Goßmann im Garten in Hammerfort, 1980

sich als freischaffender Maler durch. Seine Frau - sie war Ärztin -arbeitete in Beeskow im Krankenhaus. In Hammerfort blühte Karl künstlerisch auf. Wie besessen malte er, offen für die herbe Schönheit der Heidelandschaft, hier seine großformatigen Landschaftsbilder. Ich mochte das verschattete Blau, die Kornblumen und den Klatschmohn in seinen Werken. Oftmals nächtigte Karl auf dem Heuboden unseres Stallgebäudes. Weil er den Sonnenaufgang »erwischen« wollte. Das »richtige Licht zum Malen« wurde bei ihm zur Obsession. Unter seiner Anleitung pinselte ich, die Rotweinflasche in greifbarer Nähe, mein erstes Ölgemälde. Rolf Kerstin fotografierte derweilen immer wieder Heidelore, die er abgöttisch liebte. Wie ihr Bauch während ihrer Schwangerschaft mächtig anschwoll und sie madonnenhaft in Erwartung des freudigen Ereignisses jeden zunehmend verklärt anlächelte. Rolf führte uns in die Geheimnisse der Fotografie ein.

Eine Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler konnte in dieser Runde nur Jo Doese vorweisen. Als Absolvent der Kunsthochschule in Weißensee besaß er eine Steuernummer und bekam öffentliche Aufräge.

Im Haus der Gesundheit in Berlin sollte er eine Wand in der Eingangshalle künstlerisch gestalten. Kunst am Bau - noch war die DDR nicht pleite. Um dafür benötigte Materialien aufzutreiben, suchte Jo die Müllkippen der umliegenden Dörfer nach Blechreifen, Holzfässern, Keramikkacheln, entsorgten Maschinenteilen und verschrotteten landwirtschaftlichen Geräten ab. Was sich bei dieser Gelegenheit auf unserem Grundstück an Schrottteilen ansammelte, war enorm. Die letzten Reste der Sammelwut Jos entsorgten wir nach der Wende.

Abends saßen wir beisammen. Oft kam unser Anwaltsfreund Zar-neckow aus Frankfurt dazu, auch der Chirurg Georg Schollmeier und der Gartenarchitekt Dierk Evert besuchten regelmäßig Hammerfort; hin und wieder gesellte sich daneben Gerhard Goßmann zu uns, ein großer Trinker und Maler aus Fürstenwalde, der seinerzeit als Vorsitzender im Verband Bildender Künstler im Bezirk Frankfurt (Oder) amtierte und mich als Sammler seiner Bilder schätzte. Wenn es das Wetter zuließ, zündeten wir im Freien vor der Backofenruine ein Feuer an. Hockten mit Decken über den Schultern auf kippligen Campingstühlen und Bierkästen um den flackernden Schein der Flammen herum. Rotwein trinkend brutzelten wir Würstchen, Bratkartoffeln mit Speck oder rösteten einfach nur Brotscheiben und diskutierten über Philosophie und Literatur, stritten über das Verhältnis von Kunst und Leben. Und Karl begleitete auf seiner Gitarre oder mit der Mundharmonika unsere Gesangseinlagen.

137-138

Karl Heintze wird einbestellt

Heidi und ich, wir hatten es nicht darauf abgesehen, in den Westen zu gehen. Zwar erörterten wir in der Möglichkeitsform hin und wieder, was alles dafür oder dagegen sprach. Der Schluss, zu dem wir kamen, war jedoch jedes Mal der gleiche. Ohne Not wollten wir unser in Hammerfort errichtetes Bollwerk nicht so einfach räumen. Abseits von jedem Gemeinschaftsgetue der sozialistischen Lebenswelt und distanziert gleichermaßen gegenüber Ost wie West organisierten wir uns lieber in der Einöde eine uns angemessene Existenz. Als »Eheleute Henrich« lebten wir unser Dasein gewissermaßen zweigeteilt, einmal eher konformistisch in Eisenhüttenstadt und nach Büroschluss freizügig in Hammerfort. Auf Dauer konnte das nicht gut gehen. Mochten in der Abgeschiedenheit auch riskante Manöver möglich sein, so war es doch nur eine Frage der Zeit, bis die sozialistische Realität einen auch hier einholte und desillusionierte.

Zur schikanösen Sicherheitsdoktrin der DDR gehörte es, Menschen, die unlizenziert schreiben oder malen wollten, ohne dass sie in einem offiziellen Arbeitsrechtsverhältnis standen, der Arbeitsscheu zu bezichtigen. Man duldete zwar widerwillig in Leipzig und Berlin solche Freischaffenden. In der Provinz aber bekämpften die kleinen Möchtegern-Diktatoren der Abteilung Innere Angelegenheiten in den Räten der Kreise bis in die achtziger Jahre hinein inbrünstig jedes abweichende Verhalten. Wer unbedingt malen wollte, durfte nach getaner Arbeit im volkseigenen Betrieb seinem Hobby in einem Malzirkel nachgehen. Das war erlaubt und sogar erwünscht. Maler sein ohne feste Anstellung und ohne Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler erregte hingegen den Verdacht einer arbeitsscheuen Lebensweise. (Für Schriftsteller galt übrigens dasselbe. Reiner Kunze erinnert sich in seiner Biografie: »Ich musste etwas verdienen und gegenüber dem Rat des Kreises Einkünfte vorweisen, damit ich nicht als >arbeitsscheues Subjekt< eingestuft werden konnte.«)

139/140

Arbeitsscheu lag nach dem herrschenden Rechtsverständnis vor, wenn man sich aufgrund einer verfestigten negativen Einstellung zu gesellschaftlich nützlicher Tätigkeit einer geregelten Arbeit widersetzte. Das galt automatisch als eine »Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durch asoziales Verhalten«. Der gleichnamige Tatbestand im Strafgesetzbuch der DDR (§ 249) war ein Gummiparagraf. Gewissermaßen die Allzweckwaffe, mit der Saubermänner auf breiter Front gegen »Arbeitsbummelei«, »Prostitution«, »wiederholtes Übernachten in Anlagen, Parks, auf Bahnhöfen« und so weiter vorgingen, um die gewünschte sozialistische Lebensweise zu erzwingen. Leider fand das Beifall bei Teilen der Bevölkerung. Ermuntert durch kleinkarierte Spießer, schikanierten Bonzen der örtlichen Abteilungen für Innere Angelegenheiten auf der Grundlage der Gefährdeten-Verordnung vom 19. Dezember 1974 in Ausübung der ihnen aufgetragenen »Erziehungsaufsicht« tausendfach junge Menschen, die sich nach ihrer Schulzeit oder Lehre nicht gleich mit dem für sie geplanten Entwicklungsgang in der volkseigenen Wirtschaft zufriedengeben wollten.

Ich weiß heute nicht mehr, ob ich den ganzen Irrsinn der praktizierten »staatlichen Kontroll- und Erziehungsaufsicht« damals durchblickt habe. Die Betroffenen suchten selten anwaltlichen Beistand. Nach meinen beruflichen Erfahrungen hätte ich aber im Traum nicht damit gerechnet, dass es einen unbescholtenen Zeitgenossen wie meinen Freund Karl Heintze treffen würde. Ich krümmte mich vor Scham und Wut über die »sozialistische Gesetzlichkeit«, als mir Karl aufgeregt berichtete, er sei von der Abteilung Inneres einbestellt worden. Erst bei diesem Anlass stellte ich fest, dass schon ein »Aushaltenlassen« in der DDR strafbar sein konnte. Lebte Karl nicht auf Kosten seiner Frau? Sie brachte ja als Ärztin das Geld nach Hause. Während Kalle »nur« malte.

Was die Scharfmacher der Abteilung Inneres allerdings übersehen hatten, war die auslegende Rechtsprechung des Obersten Gerichts. Um die Exzesse örtlicher Kleingeister zu zügeln, hatten die obersten Richter in Berlin sich nämlich auf Weisung der SED dazu durchgerungen, in einem Urteil (vom 24. Juli 1975) ausdrücklich festzustellen, dass es »kein Ausdruck von Arbeitsscheu« sei, »wenn ein Ehepartner im Einverständnis mit dem anderen, um den Haushalt zu führen oder die Kinder zu betreuen, keiner beruflichen Arbeit nachgeht«. Was in jeder anderen Gesellschaft selbstverständlich war, bedurfte hierzulande einer höchstrichterlichen Rechtfertigung. Die Schutzschrift für Karl Heintze, die ich auf dieser Grundlage an den Rat des Kreises in Beeskow schickte, rüttelte sicher nicht an den Grundpfeilern des Staatsapparates, aber sie signalisierte, dass Mandant und Anwalt nicht alles widerspruchslos hinnehmen wollten: Was Karl betraf, saß der Schlag trotzdem. Sein Ausreiseantrag, den er bald darauf in derselben Abteilung Inneres einreichte, ging auf die erlittene Demütigung zurück. Ich konnte ihn gut verstehen.

140-141

#