Tätigkeitsverbot und Parteiverfahren

239-273

Bei meiner Ankunft in Eisenhüttenstadt sagte Heidi mir, Hans Hörath habe bereits viermal angerufen. »Du sollst unbedingt zurückrufen!« Ich sah dafür keinen Grund. Worum es Hörath ging, war ja klar. Am Karfreitag standen dann Hans Hörath und Klaus Klasen früh bei mir in Hammerfort vor der Gartenpforte. Devot baten sie um Einlass. Nach kurzem Herumgerede, Heidi stellte jedem einen Becher Kaffee hin, wurde deutlich: Die Genossen mochten zu gern herausfinden, mit wem ich alles in Verbindung stand. Wer mir geholfen hat. Was seien das für Kräfte?

Die Genossen führten einen Auftrag aus. Den nahmen sie ernst. Hans Hörath bereitete das keinerlei Probleme. Klasen hingegen war völlig durcheinander. Er fürchtete sichtlich um seinen Ruf als linientreuer Nomenklaturkader, weshalb er, mehr an Hörath als an mich gewandt, mit belegter Stimme wiederholt beteuerte, dass er mir »das niemals zugetraut« hätte. Und wie enttäuscht er sei. Mir ginge es da nicht anders, hielt ich ihm entgegen. Wenn Hans ein Mitglied des Kollegiums aushorche, deutete ich an, sei das ja mehr oder weniger normal. Wenn aber ausgerechnet er als Vorsitzender dazu Beihilfe leiste, sei das mit seinem Amt für mich nur schwer zu vereinbaren. Meine Antworten befriedigten die Genossen ganz und gar nicht. Höraths Aufforderung an mich, kurzfristig »Ursachen und Gründe« meines »gegen die Partei gerichteten Verhaltens in straffer Form schriftlich niederzulegen und der Bezirksleitung zu übergeben«, setzte den Schlusspunkt unter das peinliche Theater. Da staunte ich nun wieder. Die glaubten ernsthaft noch daran, die alte Masche der Parteidisziplin würde bei mir ziehen und ich würde ihnen frei Haus ein Geständnis liefern. Bevor sie unverrichteter Dinge abzogen, forderte Klasen mich noch auf, an der für Ostermontag um 10 Uhr einberufenen Vorstandssitzung teilzunehmen.

Montag fuhr ich pünktlich nach Frankfurt. Ich stellte mich am Carthausplatz hin. Woher die Herren und Damen des Vorstands an diesem Vormittag kommen würden, das wollte ich mir genauer ansehen. Meine Vermutung wurde bestätigt: Klaus Klasen, Christa Seidler, Rolf Stam-minger und Michael Dreydorf bogen - alle schön hintereinander mit dem vorgeschriebenen Abstand fahrend - aus Richtung der SED-Bezirksleitung kommend kurz vor zehn in die Oderallee ein. Hörath hatte seinen Pappenheimern also noch einmal den Rücken gestärkt, sie auf die Parteilinie eingeschworen.

Pünktlich um 10.30 Uhr betrat ich die Geschäftsstelle des Vorstands. Kaum hatte ich mich gesetzt, verkündete Klasen mir mit puterrotem Kopf die Einleitung eines Disziplinarverfahrens. Nach einer kurzen Pause, während der ich das Sitzungszimmer verlassen musste, verlas Klasen den Beschluss des Vorstands, mit dem mir »wegen staatsfeindlicher Handlungen« ein sofortiges Tätigkeitsverbot auferlegt wurde. Sie funktionierten perfekt, meine lieben Kollegen, als Hüter und Wahrer des sozialistischen Rechts waren sie jederzeit bereit, sich zu verbiegen, um bloß nicht politisch schiefzuliegen.

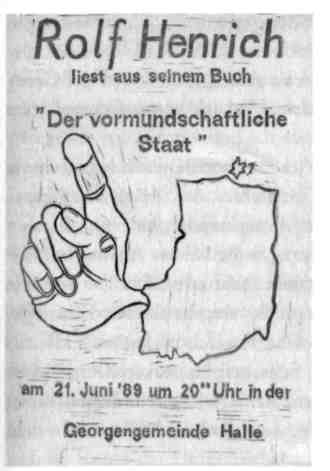

Den von mir erhobenen Einwand, sie hätten das entscheidende Beweismittel für ihre Urteilsfindung - das inkriminierte Buch - doch gar nicht gelesen, würgte Dreydorf ab: »Vormundschaftlicher Staat - der Titel sagt doch alles, oder?« Auf diesen Ton war seine Argumentation gestimmt, mit der er begründete, warum er kein Bedürfnis verspüre, das von mir »zu-sammengeschmierte Machwerk in die Hand zu nehmen«. Meine Kanzlei durfte ich nun nicht mehr betreten. Zur Abwicklung der von mir übernommenen Mandate wurde ein Vertreter bestellt. Er sollte auch auf Heidelore achten, die ja weiterhin in der Friedrich-Engels-Straße praktizierte, und natürlich melden, wie meine Klienten auf meinen Raus-schmiss reagierten. Als Spitzel überzeugte der von den Sicherheitsorganen ausgewählte Kollege nicht. Ihn plagten bald schon moralische Skrupel. Wie sein Führungsoffizier in einer Aktennotiz vermerkt hat, weigerte er sich bereits im Spätsommer, die angeordnete Überwachung fortzuführen.

Unter Hans Höraths Vorsitz und dem strengen Blick eines angereisten Aufpassers namens Rodig, seines Zeichens Leiter der Abteilung 7 des Ministeriums der Justiz, versammelte sich am nächsten Tag meine Parteigruppe im Sitzungssaal der SED-Bezirksleitung. Wie bei solchen Abrechnungen üblich, gaben alle Genossen ohne mich dabei anzuschauen einzeln zu Protokoll,

240

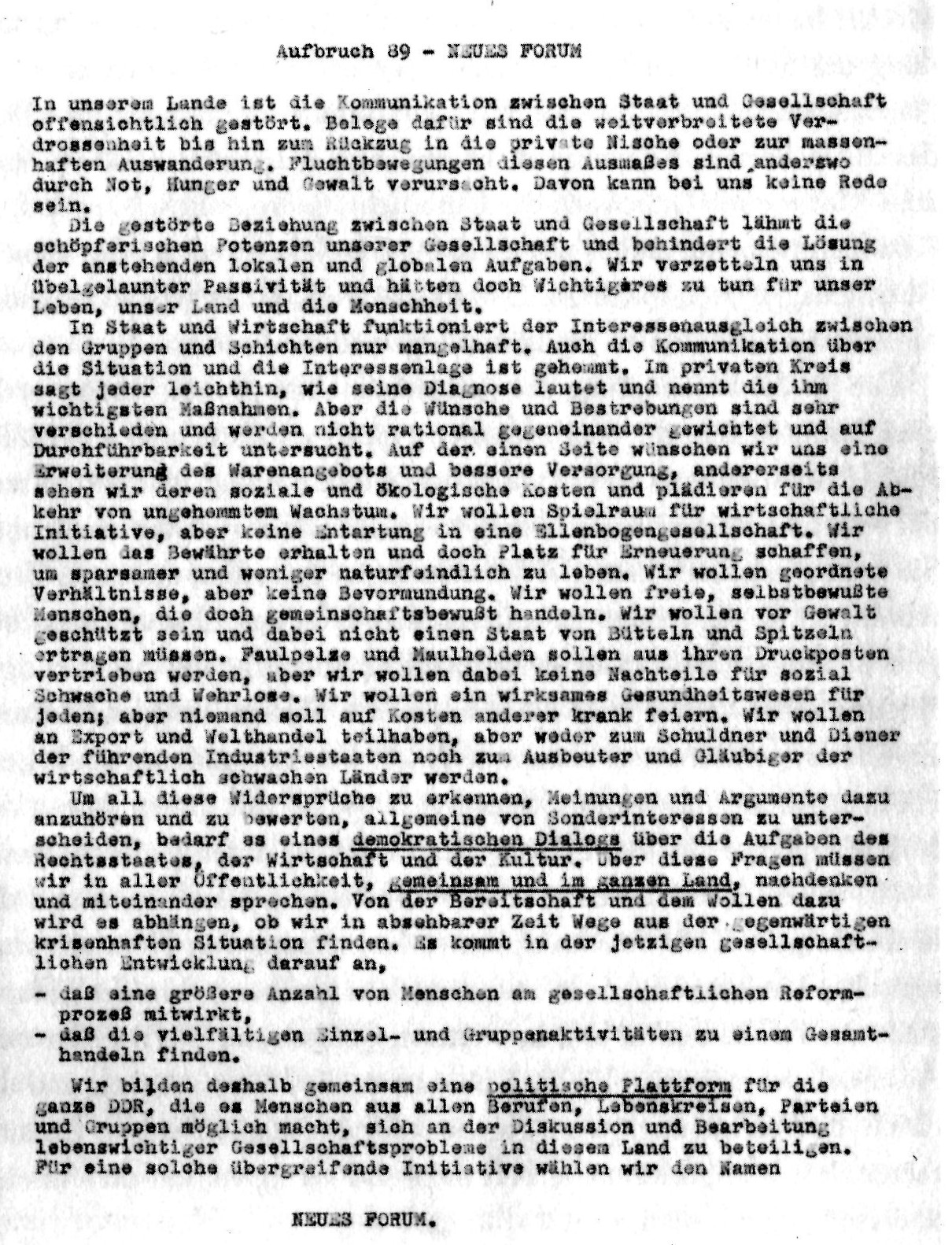

Cover des Rowohlt-Buches, März 1989

wie sehr sie mein staatsfeindliches Handeln verabscheuten. Sie urteilten über mich in der ihnen vorgeschriebenen Art und Weise: »Henrich betreibt das Geschäft des Klassenfeindes!« Oder in der milderen Variante: »Henrich hat das Vertrauen der Grundorganisation missbraucht!« Nur Rechtsanwalt Alexander Ullmann tanzte aus der Reihe. Er weigerte sich, über meinen Partei-ausschluss mit abzustimmen, weil er mein Buch noch nicht gelesen hätte. Ein gegen den Stachel lockender Couragierter mitten in einem Häuflein Angsthasen! - Wie sich an diesem Tag miserable Schauspieler in vorgeschriebenen Rollen übten und ausgerechnet jene Genossen hämisch wurden, die nicht einmal selbst für die Rentabilität ihrer Praxen sorgen konnten, das war sehenswert. Ob meine braven Kollegen aus dieser Posse etwas gelernt haben? Fast alle traten zwar ein Dreivierteljahr später aus der SED aus. Ob damit aber garantiert war, dass sie sich nicht bei passender Gelegenheit wieder an einer Hetzmeute beteiligen würden, vielleicht mit weniger Eifer, aber auf die eine oder andere zeitgenössische Weise, dürfte fraglich sein.

241

Hinter den Kulissen

Überraschend war: Die Geheimen schlugen nicht zurück. Sie holten mich nicht einmal zur Vernehmung ab. Einen halben Kilometer von unserer Schleusenmeisterei entfernt stellten sie am Waldrand einen alten Schäferkarren hin. Da lümmelten sie herum, tranken ihren in Thermoskannen mitgeführten Kaffee, aßen ihre Stullen und qualmten eine Zigarette nach der anderen. Durch einen Feldstecher sahen wir ihnen dabei zu. Wenn ihre als »Angler« kostümierten Streifen morgens unauffällig an unserem Anwesen vorbeischlurften, kam ich mir manchmal vor, als sei ich über Nacht zum Hauptdarsteller in einer Komödie avanciert. Petrijünger kamen an unserem Wohnhaus zwar hin und wieder mal vorbei. Aber die trugen Ruten und Kescher nicht wie Gewehre über ihren Schultern. Was sollte dieses Kasperletheater?

In einer Kiefernschonung neben dem Dammweg zu unserem Grundstück lag fortan ein Aufklärer, der die Zufahrt zu uns beobachtete und jeden Besucher fotografierte. Einmal stürmte ich wütend auf sein Versteck los, lauthals schreiend, ich würde mir den Affenzirkus nicht mehr länger mit ansehen. Als ich dann aber einen jungen Mann im Tarnanzug unter Kiefernzweigen hervorkrabbeln sah, mit drei (!) Fotoapparaten vor seiner Brust, der irgendetwas von »Rehe knipsen« stammelte, ärgerte ich mich doch sehr über mein Toben. Mein hysterisches Gehabe zeigte mir, wie wenig ich verinnerlicht hatte, dass es völlig unnütz und zudem gemein war, Zorn oder Hass in Worten blicken zu lassen.

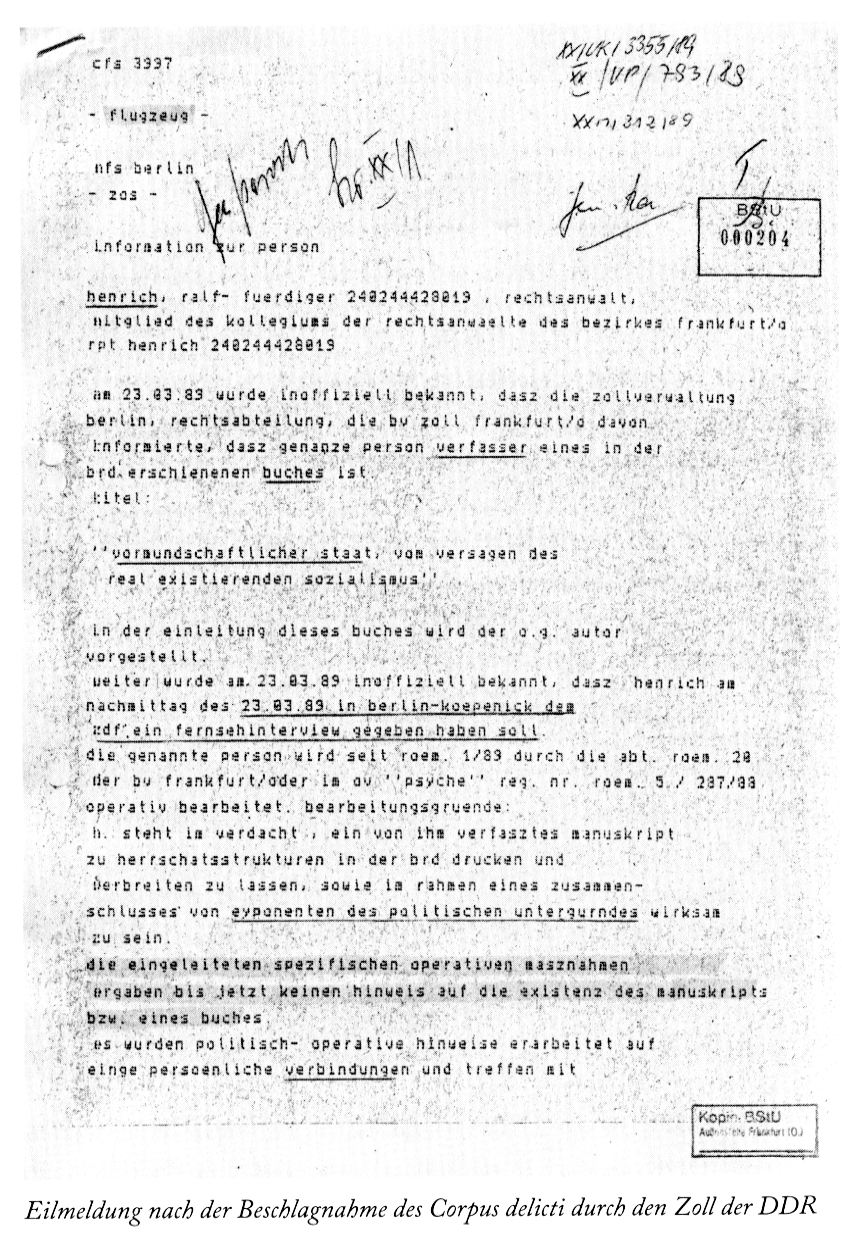

Das Gebaren der Operativniks wunderte mich. Blieben sie absichtlich untätig? Um das Interesse der Öffentlichkeit an meinem Fall nicht anzuheizen? Wollten Honecker und die Granden seines Sicherheitsapparats dem Westen demonstrieren, wie souverän sie sein konnten? Ausschlaggebend für die mich überraschende Zurückhaltung war - die Akten belegen es - eine zwischen Mielkes Stellvertreter, Generaloberst Rudi Mittig, und Egon Krenz sofort nach der Konfiskation meines Buches abgesprochene Weisung an die Bezirksverwaltung in Frankfurt.

242

Das Kollegium der Rechtsanwälte interessierte die beiden Experten für Sicherheit und Ordnung dabei herzlich wenig. Die an Mittig herangetragene Bitte des Vorstands und der Parteileitung des Kollegiums der Rechtsanwälte, mich »durch Aktivitäten« des Staatssicherheitsdienstes »von der Teilnahme an der Mitgliederversammlung der Parteigrundorganisation abzuhalten«, fand jedenfalls kein Gehör (offenbar fürchteten die Genossen Rechtsanwälte einen Eklat in der geschilderten Parteiversammlung, weshalb sie mich mal so ganz nebenbei »zuführen« lassen wollten). Unter Hinweis auf die getroffene Absprache mit Egon Krenz, wonach »politischer- und staatlicherseits Maßnahmen durchzuführen sind«, man jedoch »strafprozessuale Maßnahmen« zu unterlassen habe, erteilte der Generaloberst eine Absage und verfügte zeitgleich gegenüber seinen eigenen Mannen: »Wenn Maßnahmen von unserem Organ durchzuführen sind, erfolgen entsprechende Weisungen nach zentraler Abstimmung und Entscheidung.«

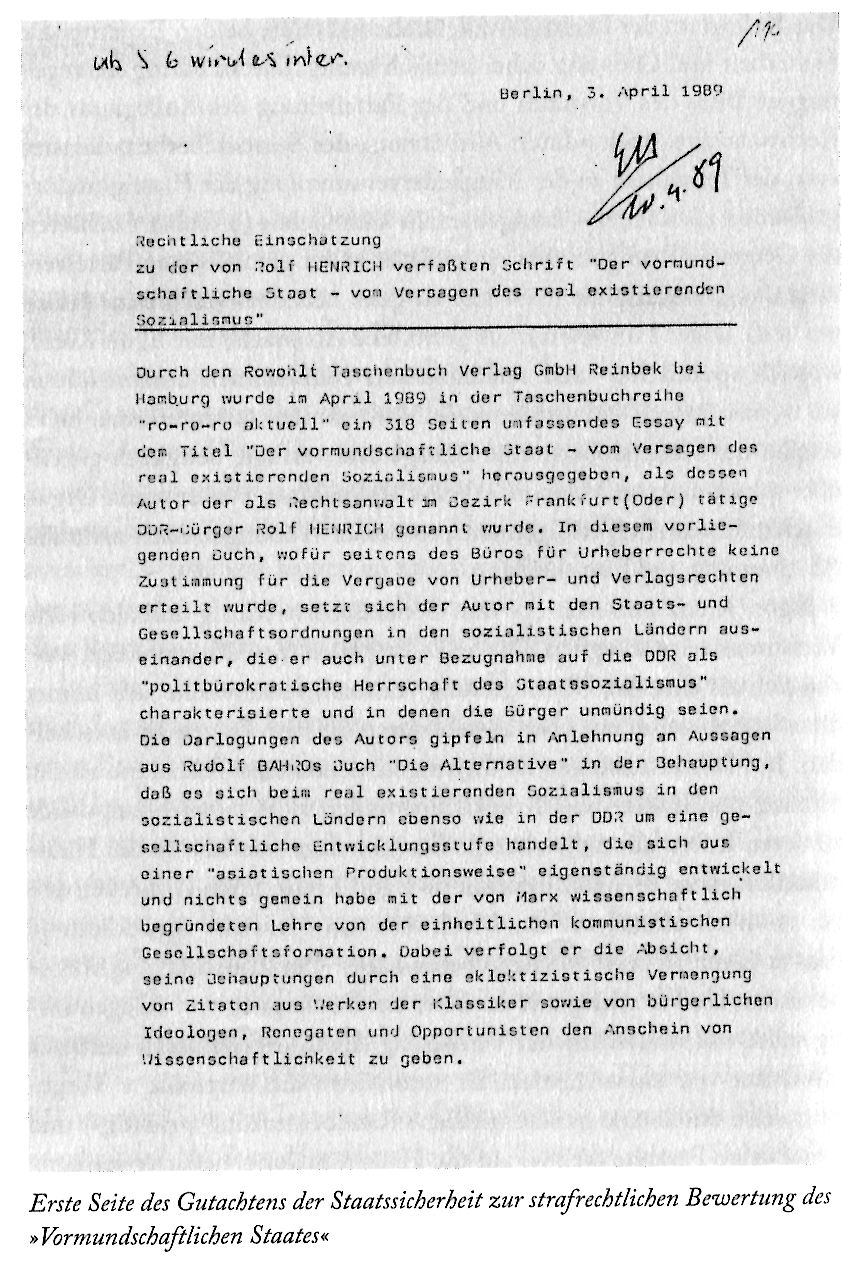

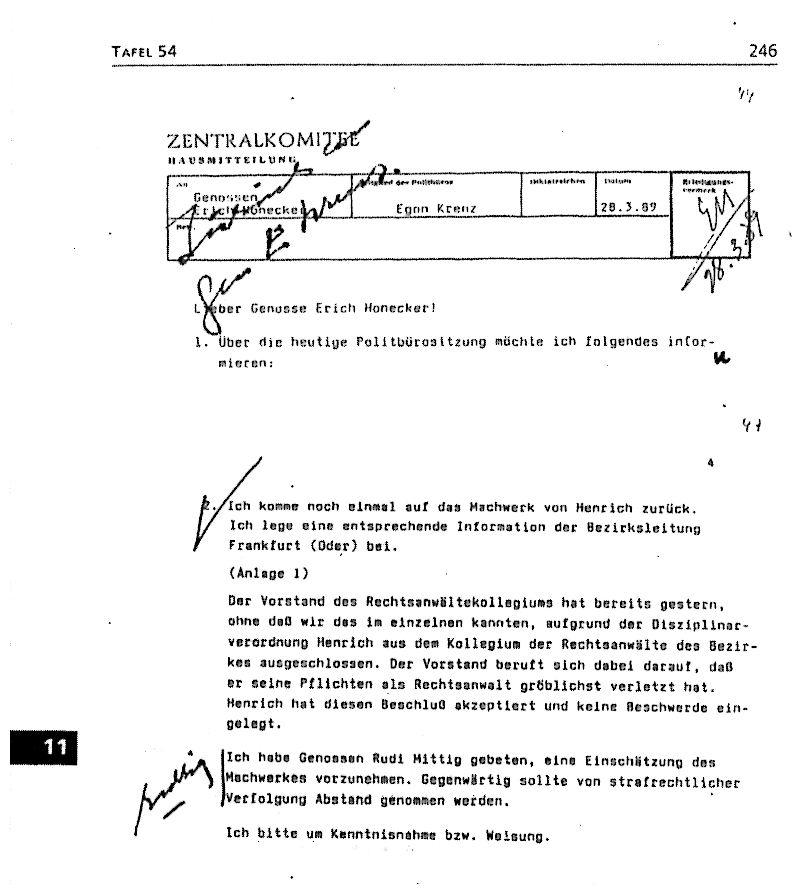

Egon Krenz ließ sich die mit Generaloberst Mittig ausbaldowerte Verfahrensweise absegnen. Das SED-Politbüro, die Altherrenriege, welche sich als eine Art Überregierung verstand, versammelte sich immer dienstags ab zehn, um über anstehende politische Fragen zu entscheiden. In Hausmitteilungen an diejenigen, denen eine Teilnahme an der Sitzung aus Termin- oder Krankheitsgründen nicht möglich war, wurde zu deren Information die aktuelle Beschlusslage referiert. In der Hausmitteilung vom 28. März informierte Egon Krenz Erich Honecker, wobei er »noch einmal auf das Machwerk von Henrich« zurückkommt, dass er Generaloberst Mittig gebeten habe, »eine Einschätzung vorzunehmen«. Und er schlug mit der Bitte um Bestätigung vor: »Gegenwärtig sollte von strafrechtlicher Verfolgung Abstand genommen werden.« Honecker war einverstanden. Er autorisierte die empfohlene Vorgehensweise durch eine handschriftliche Randbemerkung (»richtig«) und setzte seine Paraphe (»EH«) auf die Hausmitteilung, bevor er verfügte: »Zurück an Gen. Krenz«. Fünf Tage später lag ein von Mittig bestelltes »Gutachten« in siebenfacher Ausfertigung vor. Ob Honecker es gelesen hat? Jedenfalls hat er sein Exemplar mit einer handschriftlichen Notiz »EH 10.4.89« versehen. Pedantisch, wie der Mann gewesen ist, wird er das Pamphlet wohl wenigstens überflogen haben.

243/244