+deto:

+deto:

»Wir sind halt dieselbe Brut«

274

Müde nach schlaflosen Nächten tippte ich am übernächsten Vormittag einen Brief an Helmut Tannen. Tannen war als Notar und Rechtsanwalt in Dortmund tätig. Er setzte sich bei den DDR-Oberen für die Rücknahme des mir auferlegten Tätigkeitsverbots ein. In Anbetracht dessen wollte ich ihn über die allerneueste Entwicklung informieren. Helmut hat meinen Brief aufgehoben. Was mir heute die Gelegenheit bietet, ihn hier zu zitieren.

Hammerfort, am 12. September 1989

Lieber Kollege Tannen, liebe Frau Wagner,

diese Zeilen schreibe ich schon auf der neuen Regina-Maschine, für die ich mich bisher nicht mal richtig bei Ihnen bedankt habe. Es ging alles so schnell - die Zeit drückte eben. Also nochmals tausend Dank!

Hier bin ich mal wieder zum Objekt erhöhter Aufmerksamkeit geworden, nachdem Lea Rosh in ihrer letzten Talkshow längere Passagen meines Buches wohlwollend zitiert hat. Da Lea Rosh hierzulande der Schwärm eines jeden Möchtegern-Intellektuellen ist (denn so erotisch, wie sie ausschaut, und so intelligent, wie sie ihre Fragen stellt, muss man sie ja einfach lieben), muss natürlich auch das gut sein, was die Dame ausdrücklich lobt. Mein Pech ist nur, dass ich ihre Sendung nicht gesehen habe, was mir aber kein Mensch abnimmt. Deshalb vermag ich kaum zu erkennen, worauf sich die eine oder andere Anspielung der Zuschauer ihrer Show bezieht. Gleich einen Tag später konnte ich das bemerken. Da haben wir nämlich in Grünheide bei Katja Havemann das NEUE FORUM aus der Taufe gehoben! Die Einstellung der meisten der an diesem Geschehen Beteiligten zu mir war erkennbar durch ihre Fernsehbekanntschaft, die sie am Vorabend mit mir gemacht hatten, bestimmt oder besser gesagt: verformt. Scheiße - oder?

Was das NEUE FORUM selber anbelangt, so zählen zu den 30 Gründungsmitgliedern zwar etwa 1/3 Doktoren und ein leibhaftiger Professor. Gleichwohl scheint mir der unter uns vorhandene Schwarmgeist

die soziale und politische Kompetenz weit zu übertreffen. Aber was erwarte ich eigentlich? Es ist die Stunde null. Aller Anfang ist schwer. Nachdem vormittags die Nachricht über den RIAS kam, warten wir jetzt alle erst einmal gespannt darauf, ob wir eins auf den Hut bekommen. Auch das ist politische Arbeit im weiteren Sinne. Dabei müsste es unbedingt gleich losgehen, denn die Ideenlosigkeit an der Basis ist durchaus nicht geringer als die an der Spitze. Alle wissen nur immer, was sie nicht mehr wollen. Wohin es gehen soll, darüber denkt kaum einer gründlich nach. Natürlich klingt der Aufruf, den wir nach langem Gequatsche verfasst haben, in den Ohren unserer verkommenen Intelligenz wie Musike. Wir sind halt dieselbe Brut! Die Arbeiter interessiert das Gesäusel gewiss nicht, die werden erst mal abwarten. Naja, ich will nicht weiter lästern. Es ist ein notwendiger Anfang. Und die moralische Gebärde, die dahinter steht, ist doch akzeptabel. Stimmungsmäßig erinnert mich das Ganze irgendwie an den Mauerbau 1961. Frontberichterstattung in den Nachrichten. Selbst bei Sprechern, die sich sonst um Objektivität bemühen, kann man diesen fanfarenen Tonfall hören. Endkampfstimmung. Politische Götterdämmerung kündigt sich an.

Rolf

275

Ring frei zur ersten Runde

Die kommunizierenden Röhren zwischen Ost und West funktionierten über die Mauer hinweg perfekt und verstärkten jede noch so banale Meinungsäußerung, die von einem der Erstunterzeichner in die Welt posaunt wurde. Auch ich erläuterte in zahlreichen Interviews gebetsmühlenhaft, es sei Ziel des Neuen Forums, kurzfristig einen organisatorischen Zusammenschluss von Menschen in der DDR herbeizuführen, der sie als mündige Bürger in ihren Städten, Dörfern und Betrieben bei der Ausübung ihrer demokratischen Rechte stärken solle. Man müsse endlich dem Demos die Möglichkeit geben, sich zu artikulieren.

Die Flutwelle der Erregung über unsere Initiative spülte alle meine Zweifel an dem in Grünheide verzapften Text beiseite. Berichterstatter der westdeutschen Rundfunk- und Fernsehanstalten ebenso wie Journalisten von »Spiegel«, SZ, FR, FAZ und »Bild« sorgten kommentierend für maximale Aufmerksamkeit. Ohne sie wäre das Neue Forum niemals so schnell bekannt geworden. Angesichts der sich überstürzenden Ereignisse in jenen Wochen überhaupt Gehör zu finden, grenzt für mich bis heute an ein Wunder. In Leipzig knüppelten Volkspolizisten auf die nach ihrem Friedensgebet in der Nikolaikirche sich zum Protestzug formierenden Menschen ein. Und Ungarn hatte soeben seine Grenze für DDR-Flüchtlinge geöffnet. Die Nachrichtenlage war mit spektakulären Meldungen übersättigt wie selten.

Von der ersten Stunde an drängten die Menschen nun massenhaft in die sich landesweit bildenden Basisgruppen des Neuen Forums. Hätten die evangelischen Pfarrer nicht ihre Kirchentüren und Gemeindesäle geöffnet, keiner hätte gewusst, wohin mit den vielen Menschen. In dieser einladenden Geste liegt für mich ein unschätzbarer Beitrag zur Herbstrevolution. Wie sich zeigte, war das vorläufige Konzept von Basisgruppen flexibel und dynamisch zugleich; die Idee einer demokratischen Sammlungsbewegung, die selbst für SED-Mitglieder offen sein wollte, war neu; die Vorstellung einer sich gegen die geheimdienstliche

276

Unterdrückung bewährenden Mündigkeit wirkte anziehend. Das erkennbare Bedürfnis sehr vieler Menschen, durch ihre Unterschrift unter unseren Appell ein persönliches Zeichen ihrer Abkehr vom herrschenden System zu setzen, überraschte uns. Größere Bedeutung hatten wir einer solchen Unterschriftsleistung anfangs gar nicht beigemessen. Eigentlich sollte dadurch nur die Zahl neuer Mitstreiter ermittelt werden. Für die Menschen stellte es jedoch am Schluss jeder Versammlung ein wichtiges Ritual dar, mit dem sie ihren Aufbruch dokumentierten und beglaubigten.

In Hammerfort war fortan die Hölle los. Die ersten Sympathisanten kamen bereits in der Nacht nach der Ausstrahlung unseres Aufrufs. Wir hatten darunter unsere jeweiligen Adressen als Kontaktstellen vermerkt. Sie klopften an mein Wohnzimmerfenster. An den aufgestellten Stasi-Posten hatten sie sich vorbeigeschlichen. Heidelore servierte ihnen Tee, während sie ihre feuchten Klamotten an unserem Kachelofen trockneten. Das Arrangement, bei dem Heidelore die unangenehme Aufgabe zugefallen war, den Schein eines Getrenntlebens von mir zu wahren, hatten wir inzwischen aufgegeben. Gemeinsam beratschlagten wir mit den vor Tatendrang sprühenden Aktivisten, wie sie mit ihren sich jetzt als lokale Gruppen des Neuen Forums verstehenden Gesprächskreisen an der Herstellung einer parteiunabhängigen Öffentlichkeit mitwirken könnten. Mitte der Woche fuhren dann schon in einem Trabbi vier Frankfurter - drei Frauen und ein Mann - bei mir vor, unter ihnen Renate Schubert. (Bei Schuberts in der Wildenbruchstraße sollte sich wenig später mit 43 Personen die erste bezirkliche Basisgruppe gründen.) Mit unserer Waldeinsamkeit in der Schleusenmeisterei war es vorbei. An manchen Nachmittagen tummelten sich bis zu 50 Ratsuchende bei uns auf dem Grundstück, darunter viele Marxisten und Linksprotestanten, aber auch verbitterte Parteimitglieder, frustrierte Gewerkschafter, einzelne Funktionäre der LDPD und der CDU.

In jener Phase im September sah ich - so wie die anderen Erstunterzeichner - im explosionsartigen Zuwachs der Mitgliederzahlen des Neuen Forums unsere in Grünheide festgelegte politische Linie vollauf bestätigt. Wir hatten uns nicht in elitären Streitereien oder endlosen Debatten festgefahren, sondern uns gleich auf Organisation, Offent-

277

lichkeitsarbeit und Demonstrationen konzentriert. Die Antwort der Sicherheitsorgane blieb demgegenüber unentschieden, zeigte keine Durchschlagskraft mehr. Verwarnungen durch die Volkspolizei, einzelne Zuführungen wie die von Michael Arnold, einer der Erstunterzeichner des Gründungsaufrufs, und andere Drohgebärden verpufften. Die Partei- und Staatsmacht hatte ihre Unterdrückungsfähigkeit verloren, sie war unfähig geworden, ausreichend Furcht einzuflößen. Honecker und Mielke passierte nun das, was Autokraten immer geschieht. Solange den Sicherheitsapparaten, die sie befehligen, nichts zu widerstehen vermag, werden sie zwar gehasst, aber auch gefürchtet. Sobald ihre Apparate aber nicht mehr das volle Programm der Unterdrückung exekutieren, werden sie nur noch verachtet.

Aber wie konnte das alles weitergeführt werden? Nicht eine Sekunde hatten wir uns darüber im Kreis der Erstunterzeichner ausgetauscht. »Wir geben zu«, heißt es in unserem ersten Rundschreiben, »dass wir mit diesem Ansturm von Menschen nicht gerechnet hatten. Es existieren weder Organisationsstrukturen noch hauptamtliche Mitarbeiter oder Büros. Das Reformkonzept für unser Land wollen und können wir nicht vorgeben, sondern in einem übergreifenden Diskussionsprozess erst entwickeln. Wir brauchen das solidarische Gespräch, das die Übereinstimmung sucht, ohne unterschiedliche Meinungen unter den Tisch zu wischen.« Das hörte sich ehrlich an. Genau genommen war die Sache auch nicht sonderlich eilig; die Demonstranten in Leipzig zeigten schon bald Transparente mit der Aufschrift »Neues Forum zulassen!«. Sie stellten praktisch die Brecht'sehe Revolutionsfrage: »Wessen Straße ist die Straße? Wessen Welt ist die Welt?«

Alles entwickelte sich bestens. Was mich zunehmend umtrieb war nur, dass keiner der Aktivisten ernsthaft über die Frage der Macht nachdenken mochte. Darüber genauer nachzudenken war jedoch nach meinem Verständnis eine Pflicht für diejenigen, die durch die Umstände oder ihren Ehrgeiz berufen waren, die Zukunft des Landes zu beeinflussen. In der sogenannten Initiativgruppe, mit der zusammen ich nun wöchentlich an Bärbel Bohleys Küchentisch saß, schlürften alle stattdessen den süßen Trunk des revolutionären Aufbruchs, stritten über Losungen und die Einschätzung irgendwelcher Vorkommnisse.

278

Was machen wir, fragte ich jedes Mal, wenn es zu einer Palastrevolte im Politbüro kommt oder die Staatsmacht zusammenbricht? Müssen wir darauf nicht vorbereitet sein und wenigstens ein paar Kontakte zu Polizei- und Justizkreisen knüpfen? »Du bist doch nicht mehr in der Partei.« Darauf beschränkte sich meistens die Antwort, die ich erhielt. Als sei es ein Privileg der SED, sich über Machtfragen den Kopf zu zerbrechen.

Es dauerte zwei Wochen, bis der Machtapparat seine Sprachstörung überwunden hatte. Die Nachricht im Zentralorgan »Neues Deutschland«, die schließlich am 22. September 1989 erschien, wirkte auf mich wie ein Reflex. Der Stier, dem wir ein rotes Tuch vor die Nase gehalten hatten, stürmte wutschnaubend los, ganz so wie erwartet. Der Minister des Innern teilte den ND-Lesern mit, dass ein »von zwei Personen unterzeichneter Antrag zur Bildung einer Vereinigung >Neues Forum< eingegangen« sei und dass dieser Antrag »geprüft und abgelehnt wurde«. Danach folgte eine rechtliche Würdigung: »Ziele und Anliegen der beantragten Vereinigung widersprechen der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und stellen eine staatsfeindliche Plattform dar. Die Unterschriftensammlung zur Unterstützung der Vereinigung war nicht genehmigt und folglich illegal. Sie ist ein Versuch, Bürger der Deutschen Demokratischen Republik über die wahren Absichten der Verfasser zu täuschen.«

Das Ziel der Meldung war durchsichtig. Der Hinweis auf die »staatsfeindliche Plattform« sollte diejenigen, die das Neue Forum unterstützen wollten, daran erinnern, dass jeder, der »einer Vereinigung, Organisation oder einem sonstigen Zusammenschluss von Personen angehört, die sich eine verfassungsfeindliche Tätigkeit zum Ziele setzen«, gemäß § 107 StGB weiterhin mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren bedroht wurde. Jens Reich und Sebastian Pflugbeil rechneten mit strafrechtlichen Konsequenzen. Sie unterzeichneten Verteidigervollmachten auf Gysi und Lothar de Maiziere. Tschäpe schreckte nachts aus dem Schlaf, sobald er ein Geräusch hörte.

Ich hatte meine ganz speziellen Befürchtungen. Aber die waren anderer Art. In ihrer Mehrheit hielt ich die Geheimen für berechenbar. Solange sie auf das Politbüro hörten, lagen sie an der Kette. Was sollte

279

da groß passieren? Kurzzeitige Inhaftierungen, damit mussten wir rechnen. Aber wer garantierte mir, dass nicht klassenkämpferisch gesinnte, durchgedrehte Tschekisten auf eigene Faust ihr Mütchen an einem der Erstunterzeichner kühlen würden? Einen spektakulären Alleingang der Prätorianer, wie wir ihn 1984 in Polen mit der Entführung und Ermordung des Kaplans Jerzy Popieluszko erlebt hatten, dessen Leiche aus einem Stausee gefischt werden musste, konnte ich mir sehr wohl vorstellen. Wären nicht Bärbel Bohley, Reinhard Schult, Erika Drees oder unsereiner denkbare Kandidaten für ein solches Exempel gewesen? Mein Gott!

Man muss in der Atmosphäre geheimdienstlicher Machenschaften gelebt haben, um meine unterschwellige Sorge zu verstehen. Ich hatte ja bereits in einem Abschnitt des »Vormundschaftlichen Staates« ausdrücklich und nicht zum Spaß auf diese Möglichkeit warnend hingewiesen (»Wenn wir nicht daran glauben wollen, dass es sich bei dem Mord an Jerzy Popieluszko um eine Art Betriebsunfall geheimdienstlicher Tätigkeit gehandelt hat, dann müssen wir danach fragen, ob es überzeugende Gründe für die Annahme gibt, dass die deutsche Staatspartei ihren Geheimdienst besser unter Kontrolle hält als die polnische? Vergleicht man die Machtstrukturen unserer Länder, fällt die Antwort negativ aus. Auch der deutsche Staatssozialismus hat keinerlei Kontrollmechanismen institutionalisiert, die Extratouren politisch fanatisier-ter Tschekisten verhindern könnten.«). Unbeeindruckt von dem Verdikt der Staatsfeindlichkeit nutzte ich trotz solcher Bedenken in den folgenden Tagen bewusst jede Gelegenheit, um die Mächtigen vorzuführen. In einem Telefoninterview mit dem Westberliner SFB, um nur dieses eine Beispiel in Erinnerung zu rufen, äußerte ich mich so:

»Moderator: Im Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus muss dem Kommunisten klar sein, auf welcher Seite der Barrikade er zu stehen hat, so SED-Politbüromitglied Horst Dohlus heute im Zentralorgan >Neues Deutschlands Nur folgerichtig erscheint dann, dass das Neue Forum als staatsfeindlich bezeichnet wird. Hat Sie das überrascht?

H.: Überrascht hat mich die Grobschlächtigkeit der Reaktion. Ich denke, das ist der Versuch, die Vielfalt unserer Verhältnisse auf die

280

Freund-Feind-Beziehung im Inneren zurückzuschneiden. Aber es hat keinen Sinn, mit dem Knüppel des Strafrechts zu hantieren. Damit löst man die innenpolitischen Probleme nicht, sie werden nur verschoben — und das Recht der Bürger auf Vereinigung, lassen Sie mich das noch sagen, ist eine notwendige Bedingung der sozialistischen Demokratie, ist ein verfassungsmäßiges Grundrecht nach Artikel 29.

Moderator: Sie haben immer wieder betont, Sie wollen die Diskussion, auch die Diskussion mit der SED. Ist das schon der Anfang vom Ende? Sind Sie schon gescheitert?

H.: Ganz sicher nicht. Ich meine, die Diskussion mit der SED hat ja erst begonnen. Viele SED-Mitglieder sind zu uns gekommen, wollen mitmachen. Gescheitert ist bisher gar nichts. Niemand von uns hat damit gerechnet, dass man uns etwas schenkt.

Moderator: Sie sind ja ehemals Mitglied der SED gewesen, Sie kennen Ihre Genossen in der Partei. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Sind das nun einzelne Stimmen oder gibt es da Geschlossenheit?

H.: Von Einzelstimmen kann da nicht mehr die Rede sein. Bei mir war heute Vormittag eine Frau, die brachte mir ein Schreiben mit, ihr Begründungsschreiben für ihren Austritt aus der Partei. In den Parteiversammlungen wird offen gesprochen. Man muss davon ausgehen, dass die 2,3 Millionen Parteimitglieder, das ist der normale Durchschnitt der DDR-Bevölkerung, gar nicht anders denken als wir auch. Eine andere Frage ist, wie man mit der eigenen Angst in dieser Situation umgeht. Aber was das Denken angeht, denken die Genossen nicht anders als wir im Neuen Forum, und wir haben ja zu nichts weiter als zu einem demokratischen Dialog aufgerufen. Wenn das Staatsfeindlichkeit ist, dann ist es mit dieser DDR wirklich am Ende ...

Moderator: Herr Henrich, Sie werden auf jeden Fall weitermachen. Noch eine Verständnisfrage. Da dieses Wort >staatsfeindlich< im Räume steht. Sie sehen sich nicht als Staatsfeind, Sie agieren nur gegen bestimmte politische Programme.

H.: Gegen den vormundschaftlichen Staat!«

281

Fehlende Brücken

Hans-Jochen Tschiche spöttelt in seinen Erinnerungen <Nun machen Sie man, Pastorche!> darüber, dass die Vielzahl der damals neu entstehenden politischen Vereinigungen damit zu tun hatte, »dass die Protagonisten sich nicht riechen konnten«. Inhaltliche Gründe für die Zersplitterung der Protestbewegung gab es anfangs ja tatsächlich nicht. Persönliche hingegen umso mehr: »Einer meinte vom anderen, er sei ein Stinkstiefel. Andere waren der Überzeugung, sie hätten es mit hysterischen Ziegen zu tun. Einen Dritten hielten sie gemeinsam für einen eitlen Fatzken.«

Verstehe ich Tschiche richtig, war Bärbel Bohley für ihn die Hysterikerin und Eppelmann der Fatzke im Talar. Welche Folgen aus solcherlei Animositäten resultierten, begriff ich erst, als ich mit Bärbel an einem Mittwochabend - es war der 20. September 1989 - von ihrer Wohnung in der Fehrbelliner Straße 91 zu Ehrhart Neubert in die Wilhelm-Pieck-Straße (heute Torstraße) gelaufen bin. Neubert hatte zu einem Gipfeltreffen geladen. Er wollte bestehende Gemeinsamkeiten zwischen dem von ihm und Edelbert Richter, Heino Falcke, Schorlemmer, Eppelmann und Schnur initiierten Demokratischen Aufbruch (DA) und dem Neuen Forum (NF) ausloten. Ich hielt sein Anliegen für berechtigt. Warum sollte man sich nicht verbünden? Bärbel sah dafür keinerlei Notwendigkeit. Nur weil ich gedroht hatte, notfalls würde ich auch alleine zu Neubert gehen, kam sie mit. Schon auf dem Weg moserte sie: »Die Pfaffen wollen uns nur ausmanövrieren!« Ihre Sorge schien mir übertrieben. Als ich einwandte, ein Schul-terschluss mit dem DA sei doch keine schlechte Idee, geriet sie fast aus dem Häuschen. Ob ich nicht wüsste, »wie die über uns denken«? Ihr habt die Massen, wir haben die Köpfe, hatte ein Vertreter des DA kürzlich zu ihr gesagt und sie damit verärgert.

Die Atmosphäre bei Neubert war frostig. Er und Eppelmann saßen mit gewichtigen Mienen in seinem Wohnzimmer, so als hätten sie gerade beschlossen, Bärbel und mir die Leviten zu lesen. Es dauerte keine fünf Minuten, bis der Streit losbrach.

282

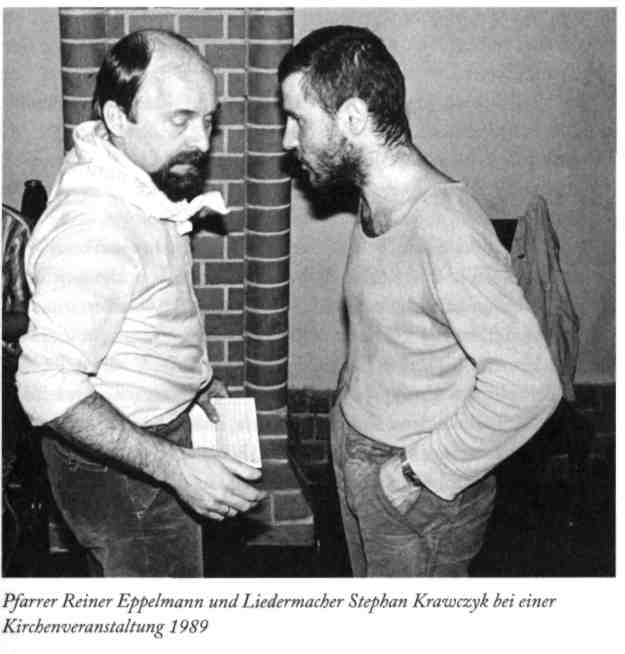

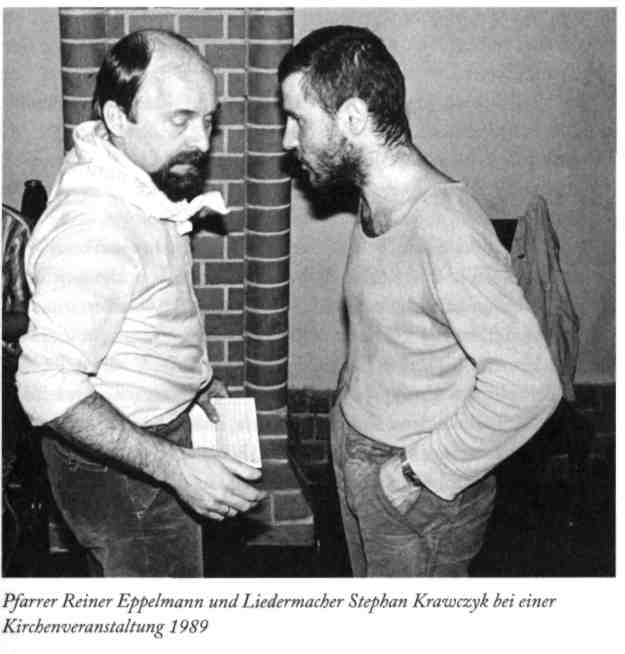

+deto:

+deto:

Warum Bärbel »wortbrüchig« geworden sei und entgegen ihrer Absprache mit Edelbert Richter die Forum-Gründung »zeitlich vorverlegt« hätte, wollte Neubert wissen. Einen passenderen Einstieg für die von ihm gewünschte Aussprache hätte er nicht wählen können. Bärbel keifte auch gleich los. Sie könne nun mal mit Eppelmann und Schnur nicht mehr zusammenarbeiten, das wüsste er doch. Es waren weniger ihre ehrabschneidenden Äußerungen über Eppelmann und Schnur als der gehässige Ton, in dem sie vorgebracht wurden, der an diesem Abend jedes Gespräch unmöglich machte. Neuberts beschwörender Appell an sie, jetzt sei ein Zeitpunkt gekommen, wo es erforderlich wäre, eine das ganze Land

283

mobilisierende Demokratiebewegung zu formieren und persönliche Streitereien zu begraben, fand kein Gehör bei ihr. Die Atmosphäre war vergiftet. Als Neubert abschließend meinte, der Gründungsaufruf des NF sei inhaltlich dürftig verglichen mit der ausgereiften Programmatik des DA, heizte er noch einmal Bärbels Unmut an. Höhnisch fragte sie, wie viele Jahre denn seine Pastoren bei Rotwein und Keksen gesessen hätten, um ihr »Parteiprogramm« zu formulieren - ohne jemals zur Tat zu schreiten.

Auf dem Rückweg zur Fehrbelliner war Bärbel wie versteinert. Wir setzten uns noch in ihre Küche. Bärbel nahm aus einem Hängeschrank eine Whiskyflasche. »Du auch?«, fragte sie, im Einschenken innehaltend. Ich lehnte ab, da ich noch nach Hause fahren musste. Sie stierte vor sich hin und legte ihre Finger um ihr Glas. Mit Edelbert Richter eine gleichzeitige Bekanntgabe der geplanten Gründungen zu vereinbaren, diese Absprache dann nicht einzuhalten und außerdem keinen der Erstunterzeichner mit einem Wörtchen darüber zu informieren, das, fand ich, war tatsächlich eine ziemliche Ranküne. Diese Art Umgang mit Gesinnungsgenossen gefiel mir nicht.

Nachdem Bärbel einen ersten Schluck getrunken hatte, meinte sie trotzig: »Die Pfaffen mit ihren Programmen ... Wenn ich geglaubt habe, dass etwas getan werden müsste, dann habe ich es immer selber gemacht.« Das Scheitern unseres Gipfeltreffens in Neuberts Wohnung schien mir damals schon eine Vorwegnahme von Künftigem zu sein. Vier Tage später versuchten Unterhändler von Demokratie Jetzt (DJ), Demokratischer Aufbruch, Vereinigte Linke (VL) und Neues Forum im Gemeindesaal der Markusgemeinde in Leipzig doch noch, einen Dachverband der Opposition ins Leben zu rufen. Das Ganze endete genauso kläglich wie unser Treffen mit Neubert und Eppelmann.

284

Kolumbische Seefahrerei oder Nüchternheit

Träumer unter den Vorreitern eines gesellschaftlichen Wandels, die nicht nur das Politische umkrempeln, sondern tiefgreifender in Lebensführungs- und Wertfragen einhaken wollen, gab es immer schon. Im Wendeherbst verkörperte ein Idol wie Vaclav Havel das Vorgefühl des kommenden Aufbruchs. Havels Name stand auf der Beliebtheitsskala aller kolumbischen Seefahrer, die nicht Amerika suchten, sondern Indien, an oberster Stelle (den zweiten Rang belegte György Konrad mit seinen mitteleuropäischen Antipolitik-Meditationen über die »Selbstverwaltung der Gemeinschaften«).

Und wie der Prager meinten nicht wenige Aktivisten, jenseits der parlamentarischen Demokratie des Westens warte eine authentische Form der Volkssouveränität darauf, durch uns im Zuge eines Regimewechsels entdeckt und praktiziert zu werden. Seinen Indien-Traum verkündete der aus dem Gefängnis entlassene Havel im Juli 1989 über Radio Free Europe mit den Worten:

»Was wir heute sehen, sind die Symptome der Geburt eines neuen, demokratischeren Systems. Aber ich weiß nicht, um welches System es sich handeln wird. Jedenfalls wird es nicht eine Rückkehr in die Vergangenheit sein. Es hat den Anschein, dass es sich von einer normalen parlamentarischen Demokratie unterscheiden wird.« Wodurch, sagte er nicht.

Havels Worte sind beispielhaft für jene Hoffnung auf die Überwindung des Parteienstaats und ein selbstbestimmtes Leben, von dem schon ein Jahr später die Menschen nichts mehr hören wollten. Wie verbreitet der in solch besinnungsethischer Rückwendung zum Ausdruck kommende Affekt gegen die westliche Welt war, zeigte sich in Moskau. Wo, weit weniger beachtet, ein zweiwöchiger Kongress der Volksdelegierten tagte. Hier focht Andrej Sacharow, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und hochgeschätzter Dissident in unser aller Augen, mit einer leidenschaftlichen Ansprache für sein Dekret über die Macht. Er verlangte die Abschaffung der Führungsrolle der KPdSU.

285

Aber was forderte Sacharow stattdessen? Er wiederholte Lenins Parole aus dem Jahre 1917: »Alle Macht den Sowjets!«

Ich würde die Erzählung meiner eigenen Ernüchterung gar zu geradlinig schildern, wenn ich behaupten würde, mir seien Havels »existenzielle Revolution« und seine Hoffnung auf eine »neue Erfahrung des Seins« fremd gewesen. Nein, nein! Auch in meinen Augen war das politische Leben nicht die allein seligmachende Größe, selbst wenn zwischen Fichtelberg und Rügen inzwischen eine Menge Leute so redeten. Zwar hielt ich den von Havel propagierten »Versuch, in der Wahrheit zu leben« eher für eine Wegweisung, anhand derer man die eigene private Existenz ausrichten sollte - ein politisch praktikabler Grundsatz war das ja nun wirklich nicht.

Ich übersah dabei aber nicht, wie in jenem turbulenten Herbst an allen Ecken wieder die alte Sehnsucht rumorte, dass nun endlich eine »kategorische Umkehr« (Hölderlin) praktiziert werden möge, ein anderer Anfang, ein Ereignis der Unmittelbarkeit, etwas bisher nicht Gekanntes, erst noch zu Entdeckendes. Mein eigenes Passwort dazu lautete: »Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.« (»Faust«

II, 5. Akt) Mit Sympathie betrachte ich heute noch die vielen Umkehrwilligen, die zwar der Gewaltherrschaft ein rasches Ende setzten, aber ausdrücklich nicht im materiellen Wohlstand das Höchste sehen wollten.Aber wie dem Druck einer Zeit widerstehen, deren Öffentlichkeit durch die lauter werdenden Unkenrufe über einen Zusammenbruch der Brennstoffversorgung im bevorstehenden Winter eingeschüchtert wurde? Überlegungen zu einem Programm für das Neue Forum hatten sich bei mir schon seit dem Gründungstreffen auf Katja Havemanns Grundstück angesammelt. Ich schrieb sie in den mir bleibenden freien Stunden nieder, ohne einen strengen Plan, gliederte sie nur, je nachdem, ob sie das Kultur- und Geistesleben, die Wirtschaft oder Staat und Recht betrafen. Unausweichlich erschien mir eine grundlegende Erneuerung unserer politischen Praxis, welche in meinen Augen allein durch eine echte mitwirkende (partizipative) Demokratie verwirklicht werden konnte. Nur so würden wir dazu beitragen, das an der Basis durch die Bonzenherrschaft verformte soziale Gefüge und eine aktive Staatsbürgerschaft neu zu erschaffen.

286

Unter dem Titel <Staat und Recht> formulierte ich, dass die kurzfristig durchzusetzende Rechtsstaatlichkeit, die Aufhebung aller Tatbestände des politischen Strafrechts, die Ausarbeitung eines neuen Wahlrechts sowie die »uneingeschränkte Freizügigkeit, einschließlich des Rechts für jeden Bürger, die DDR zu verlassen und zurückzukehren«, erst einmal das A und O unseres politischen Kampfes sein müssten. Reinhard Schultzens und Eva Reich, Bärbel Bohley, Hagen Erkrath, das Ehepaar Jutta und Eberhard Seidel, Rudolf Tschäpe, Matthias Büchner, Lothar Imme und Andreas Schönfelder, mit denen ich in Sebastian Pflugbeils Wohnzimmer in der Gormannstraße 17 am 1. Oktober diese Punkte diskutierte, waren damit einverstanden.

Was den Staat und das Recht anbetraf, galt ich als Fachmann. In unserem veröffentlichten Problemkatalog sind die von mir eingereichten Forderungen wörtlich übernommen worden. Was ich darüber hinaus aber unter den Titeln »Wirtschaft und Ökologie« und »Kultur, Bildung und Wissenschaft« schriftlich vorgelegt habe, geriet sofort in die Mühle einer endlosen Diskussion. Trotzdem blieb ich optimistisch, da sich an unserer Runde, das war sensationell, mit Lothar Imme erstmalig ein leibhaftiger VEB-Direktor beteiligte. Endlich saß da mal jemand mit am Tisch, von dem man annehmen durfte, dass er die Sorgen und Nöte der betrieblichen Praxis kannte.

Meine Hoffnung währte leider nicht lange. Als Lothar Imme sich das erste Mal zu Wort meldete, stürmten Pflugbeils Kinder herein und berichteten keuchend, vor dem Haus sei gerade ein Mannschaftswagen mit aufgesessenen Volkspolizisten vorgefahren. Auf Pflugbeils väterliche Nachfrage an den familiären Spähtrupp erfuhren wir noch, dass die Türgriffe zum Hinterhof abmontiert worden waren. Man wollte uns also den Fluchtweg über die Hinterhöfe abschneiden. Neugierig blickten wir aus den Fenstern. Alle bewahrten Haltung! Was diese aufdringliche Machtdemonstration bedeutete, konnten wir uns aber nicht recht erklären. Wollte man den Führungskreis des Neuen Forums festnehmen und »zuführen«? Daraufhatten es unsere Verehrer im Ministerium des Innern jedoch offenbar nicht abgesehen, denn weder klingelte es an der Wohnungstür, noch wurde diese aufgebrochen - man wollte nur, wie sich später herausstellte, die Kontaktaufnahme der am 1. Oktober in Berlin verschiedenerorts tagenden oppositionellen Gruppierungen untereinander blockieren.

287

Wir bemühten uns zwar, die unterbrochene Debatte zu den Themenkomplexen »Wirtschaft und Ökologie« und »Kultur, Bildung und Wissenschaft« fortzuführen. Angesichts eines gefühlten Belagerungszustands mangelte es unserer Runde aber, wie sich schnell zeigte, an der erforderlichen Konzentration. So gelassen, wie wir uns einbildeten, waren wir doch nicht. Die Berliner wurden beauftragt, den erreichten Stand unserer Debatte zusammenzufassen und das Ganze an alle Basisgruppen zu versenden. Beim Verlassen des Hauses waren wir auf eine Rangelei mit der Polizei vorbereitet, doch wurden Bärbel Bohley und ich lediglich zur Seite genommen und einer Personenkontrolle durch einen ziemlich schüchternen Leutnant unterzogen.

Ich weiß nicht genau, wer den Offenen Problemkatalog geschrieben hat. Ausmanövriert fühlte ich mich allerdings, als ich drei Tage später den damit zusammen versandten Begleitbrief las: »Für uns ist die Wiedervereinigung kein Thema, da wir von der Zweistaatlichkeit Deutschlands ausgehen und kein kapitalistisches Gesellschaftssystem anstreben«, hieß es da auf einmal kategorisch. Über die deutsche Frage hatten wir in Pflugbeils Wohnung aber überhaupt nicht gesprochen. Und das Thema einer marktwirtschaftlichen Ordnung nur angerissen. Darunter stand nun meine Unterschrift, die ich leichtfertig für den Problemkatalog bewilligt hatte. Dieser intrigante Vorgang zeigte mir, dass die zwei Flügel, die sich schon bald in allen neuen Gruppierungen und Parteien bildeten - Reform der DDR oder Einheit Deutschlands -, auch im Neuen Forum eine ausschlaggebende Rolle spielten. Und was mir klar wurde: Um Bärbel Bohley, Reinhard Schult und Klaus Wolfram formierte sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine Gruppe, die sich nach außen hin zwar verbal basisdemokratisch gebärdete, deren Hauptangst aber darin bestand, den Mitgliedern des Neuen Forums und der Bevölkerung ein Wahlrecht im Hinblick auf die »deutsche Frage« und wirtschaftliche Grundsatzfragen zuzugestehen. Wie sich bald zeigen sollte, trat diese Truppe immer wieder mit spektakulären Aussagen im Namen des ganzen Neuen Forums auf, obwohl sehr schnell klar war, dass sie nur eine Minderheitsmeinung verkörperte.

288

»Henrich! Mir grauts vor dir!« -Treffen mit Kurt Masur

Aus einem Notizheft kann ich entnehmen, was mich am 11. Oktober vormittags bewegte. Ich vermerkte darin: »Seitdem in Leipzig am 9. Oktober nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche und Andachten in drei weiteren Gotteshäusern rund 80.000 Menschen an einer nicht genehmigten Straßendemonstration teilgenommen haben, gilt das Stereotyp In der DDR herrschen Ruhe und kollektive Trägheit nicht mehr. Überhaupt klingen die gängigen Erklärungsmuster nicht mehr überzeugend. Hieß es nicht jahrzehntelang, der perfekt organisierte Apparat der Staatssicherheit würde Massendemonstrationen zu verhindern wissen? Und sah es nicht selbst in den Abendstunden des 7. Oktober danach aus, als ob diese Rechnung mit der Angst noch einmal aufgehen würde?«

Vermerkt habe ich auch, was ich an jenem 7. Oktober - dem 40. Jahrestag der DDR, an dem es in Berlin und vielen anderen Orten zu Demonstrationen und Protesten gegen die gefälschte Kommunalwahl kam, die gewaltsam aufgelöst wurden - noch befürchtet hatte. In Bärbel Bohleys Wohnstube wartete ich an diesem Abend auf einen Anruf aus Westdeutschland, da ich als »Überraschungsgast« in eine Talkshow mit dem Außenminister der BRD Genscher zugeschaltet werden sollte. Bevor es dazu jedoch kam, klingelte es. Vor der Tür standen zwei Männer mittleren Alters, die sich als Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften vorstellten. Sie wollten Bärbel und mir eine »geheime Information« übermitteln. Aber nicht in Bärbels Räumen. Wir begleiteten sie in eine nahe gelegene Wohnung. Hier eröffneten sie uns, dass sie aus sicherer Quelle von vorbereiteten Internierungslagern wüssten, in die wir beide und andere Oppositionelle in der kommenden Woche eingesperrt werden sollten. Was sie berichteten, klang plausibel. Ich wusste nicht, was richtig war in dieser Situation. Abhauen oder einfach nur abwarten? Auf dem Rückweg zu Bärbels Wohnung überquerten wir einen Spielplatz, wo sich Bärbel auf eine Bank setzte, rauchte und

289

weinte. »Wenn sie uns wegsperren«, tröstete ich sie, »geht der Rummel doch erst richtig los.«

Am 11. Oktober stand für mich fest: Der Kelch war an uns vorübergegangen. Mittags hielt bei mir vor dem Haus ein klapperiger VW-Golf. Ihm entstieg Monika Zimmermann, die in Ostberlin akkreditierte FAZ-Korrespondentin. Sie wollte über mich und das Neue Forum berichten. Frau Zimmermann schaute lächelnd um sich: »Schön ruhig haben Sie es hier.« Ihr wäre es lieb, sagte sie, wenn wir ein Stückchen laufen würden. Auf dem Spaziergang verständigten wir uns über die Lage der Opposition, deren Zersplitterung in größere und kleinere Fraktionen; mit Zimmermanns Einschätzung, am Montag sei in Leipzig »die Hemmschwelle endgültig überwunden« worden, stimmte ich überein. Die Führung des Neuen Forums, meinte sie noch, müsse nun aber entschlossen jede Schwäche der Machthaber nutzen, da sonst die Menschen schon bald nicht mehr auf uns hören würden. Auf meine Rückfrage, was sie damit genau meine, beließ sie es bei einem Hinweis auf unsere Verantwortung als Gründer eines politischen Vereins. Zurück in Hammerfort rannte Monika Zimmermann noch einmal zu ihrem Wagen, bevor wir ins Haus gingen. Mit einer gefalteten Zeitung in der Hand kam sie auf mich zu. Ich dachte zuerst, sie hätte mir die neueste Ausgabe der FAZ mitgebracht. Im Innenhof überreichte sie mir aber stattdessen eine »Junge Welt« mit der Bemerkung: »Ärgern Sie sich nicht, denen glaubt sowieso keiner mehr!«

Warum sollte ich mich ärgern? Seit Erscheinen des »Vormundschaftlichen Staates« rechnete ich ja mit einer gegen mich gerichteten Hetzkampagne. Noch am Montag sollten die Leipziger abserviert werden. Davor war die Parteiführung zurückgeschreckt. Jetzt wollten sie also mich fertigmachen. Wie die Sache angelegt war, das schien mir haargenau der Stil zu sein, den ich in ihren Augen verdient hatte. »Henrich! Mir grauts [sie] vor dir!« - unter dieser fettgedruckten Überschrift mühte sich die stellvertretende Chefredakteurin Karin Retzlaff anderthalb Seiten lang ab, mir ins Gesicht zu spucken und mich bei Millionen »Junge-Welt«-Lesern als Lakai der »Medien und Politiker des Westens« anzuschwärzen. In unverbrüchlicher Treue zur Partei empörte sie sich darüber, dass der Sozialismus sowjetischer Prägung für

290

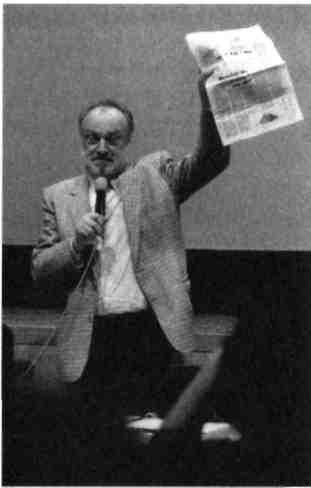

Kurt Masur ergreift bei einer öffentlichen Veranstaltung das Wort gegen den Artikel der FDJ-Zeitung »Junge Welt« zum Buch »Der vormundschaftliche Staat«, Oktober 1989

mich nicht »die dem Kapitalismus nachfolgende Gesellschaftsordnung« sei. Das Schlimmste jedoch, was ich verbrochen hatte: »Lenin wird als Mann hingestellt >mit spezieller Vorliebe für bürokratische Organisa-tionsformen<.« Das galt der Dame als Beweis für eine mich auszeichnende »Verächtlichkeit gegenüber den Völkern im Osten«. Und weil die »zivilisatorische Ausstrahlung der Sowjetgesellschaft« mich auch im 40. Jahr der DDR noch nicht überzeugt hatte, musste mich selbstverständlich der Nazivirus befallen haben (»... das erinnert an schlimme deutsche Zeiten«). Das war das Ass, welches die Oberpropagandistin ausspielte. Mir ein solches Brandmal zu verpassen, konnte sich Karin Retzlaff nicht entgehen lassen. Ihr abschließendes Urteil verknüpfte sie mit einer Warnung: »Dieser Mann ist fertig mit uns und deshalb eine Enttäuschung. Warum wir überhaupt für seine Auffassungen so viel Platz zur Verfügung stellen? Vielleicht ist es nützlich zu wissen, was so einer wirklich im Kopf hat, für alle, die sich mit ihm einlassen. Der Mann ist einer der Initiatoren des Neuen Forums.« Nicht Jens Reich,

291

nicht Bärbel Bohley oder Reinhard Schult - der Erzfeind war jetzt offenbar meine Wenigkeit.

Retzlaffs vermeintliche Buchbesprechung hatte die Bedeutung einer Instruktion; am nächsten Tag plapperten jedenfalls sämtliche Bezirkszeitungen die von ihr vorgegebenen Parolen nach. Aufschlussreich waren die Reaktionen der Künstler, welche Karin Retzlaff ungefragt gegen mich ausspielen wollte. Hervorgehoben in einer Zwischenüberschrift fragte sie scheinheilig: »Ob es Christa Wolf gefällt, dass er sich auf sie beruft?« Ausgeführt hatte ich im »Vbrmundschaftlichen Staat« bezüglich Christa Wolfs »Kein Ort. Nirgends«, dass seit Mitte der Siebziger in der DDR für Kreative künstlerisch wahrhaftige Entwürfe nur mehr schwer möglich seien. Karin Retzlaff fand das unerhört. Ein Feind der Arbeiter-und-Bauern-Macht berief sich auf die landesweit verehrte Christa Wolf! Offenbar sah sie in der Schriftstellerin weiterhin eine Parteiikone. Warum Retzlaff sich da sicher war, wunderte mich gleich, denn die Tochter der Schriftstellerin war von der Polizei verprügelt worden, wie ich von Bärbel Bohley wusste. Christa Wolf brachte jedenfalls den von ihr erwarteten Unmut gegen ein reaktionäres Element wie mich nicht mehr auf. Am 18. Oktober erhielt ich einen Brief von ihr, in dem sie sich von der gegen mich laufenden Kampagne distanzierte. Sie hatte ihre Antwort an die »Junge Welt« beigefügt. »Es ist der Ton der Demagogie«, schrieb sie da, »der sich bei uns von einer Journalistengeneration auf die nächste zu vererben scheint und der wohl auch heute noch unter dem Signum Parteilichkeit* läuft... aber ich kann es nicht widerspruchlos hinnehmen, ungefragt gegen einen Autor benutzt zu werden.«

Auch die Schriftstellerin Renate Feyl verteidigte mich gegen den Sudelbeitrag der JW. Sie lieferte in der Redaktionsstube eine Generalabrechnung mit der sozialistischen Journalistik ab. »Ich erwarte«, schrieb sie, »dass endlich mit diesen trostlosen Methoden, die nichts weiter bewirken, als trostlose Zustände zu schaffen, Schluss gemacht wird. Sie befördern nicht die erhoffte Entfaltung des Individuums, sondern nur seinen Kümmerwuchs und haben nicht im mindesten etwas mit einem kämpferischen Standpunkt zu tun, sind sie doch nur das Spiegelbild geistiger Armseligkeit.«

Kurt Masur, der Gewandhauskapellmeister - ihn hatte Karin

292

Retzlaff neben Werner Tübke, Bernhard Heisig, Siegfried Matthus, Rolf Hoppe, Ruth Berghaus, Gret Palucca und Gisela May (die sich alle in vornehmes Schweigen hüllten) ebenfalls gegen mich propagandistisch vereinnahmt -, ließ sich in dieser für mich brenzligen Phase etwas Hübsches einfallen. Er lud mich telefonisch nach Leipzig ein. Schickte am 26. Oktober seinen Chauffeur bei mir vorbei. Und ich kutschierte auf Staatskosten mit einem beigefarbenen Dienstwagen Marke Volvo in Richtung Messestadt. So beschwingt wie auf dieser Landpartie habe ich mich selten gefühlt.

Masurs Grundstück gefiel mir auf Anhieb. Der leicht verwilderte Garten um einen Flachbau herum signalisierte jedem Besucher schon bei der Ankunft, dass der Star der internationalen Musikszene, der hier wohnte, nicht unbedingt durch englischen Rasen beeindrucken wollte. Im Wohnzimmer betonten ein Flügel und das Spinett, welche Rolle die Musik in Masurs Haushalt spielte.

Kurt Masur hatte die Zusammenkunft mit mir vorbereitet. Einen befreundeten Rundfunkredakteur hatte er gebeten, unser Gespräch aufzuzeichnen. Er wollte einen Präzedenzfall schaffen! Bisher war ja noch kein Oppositioneller im Rundfunk oder Fernsehen der DDR zu Wort gekommen. Immer nur waren unsere Stimmen oder Gesichter durch die Medien des Westens verbreitet worden. Masur wollte sich damit nicht länger abfinden. Der Dialog, von dem der soeben inthronisierte Krenz säuselte, verlangte seiner Überzeugung nach unabdingbar den Auftritt der Widerständler in den Sendeanstalten. Ohne den war für Masur das ganze Gerede keinen Pfifferling wert. Das sahen die Ideologen natürlich anders. Für sie war ja ihr neuestes Lieblingswort »Dialog« von vornherein durch den Vorbehalt des Als-ob beschnitten. Es sollte alles danach aussehen. Sie glaubten tatsächlich ernsthaft, sie könnten die Menschen mit ihrem honigsüßen Gelaber hinters Licht führen.

Mich unzensiert an die Hörer Mitteldeutschlands zu wenden, und das im Staatsfunk, in diesen chaotischen Tagen, wo die widersprüchlichsten Parolen und Gerüchte die Gemüter erhitzten und durcheinanderbrachten - wie hätte ich es versäumen können, diese Chance zu nutzen? Aber was sollte ich sagen? Es konnte ja nicht nur darum gehen, mich gegen die Verunglimpfungen der DDR-Presse zu wehren.

293

Kurt Masur war jedoch derart erbost über das gegen mich inszenierte Spiel der »Jungen Welt«, dass er im ersten Teil unseres Gesprächs ständig darauf zurückkam. Mit der Kampagne gegen den <Vormundschaftlichen Staat> in der <Jungen Welt> und den Bezirkszeitungen sei versucht worden, darauf beharrte Masur, mich als Autor »zu einer Unperson zu machen«. Und was das bedeuten würde, wisse man schließlich:

»So jemandem wäre eigentlich nur noch übriggeblieben, den Ausreiseantrag zu stellen, denn er hat seine Lizenz als Rechtsanwalt verloren. Doch warum sollten wir einen Mann verlieren, dessen Qualitäten, dessen Wissen in meinen Augen so hochstehen, dass ich der Meinung bin, man kann so etwas nicht unwidersprochen hinnehmen?!«

Natürlich berührten mich solche lobenden Worte nach all den Schmutzkübeln, welche die Propagandisten über mich ausgeschüttet hatten. Wir schafften es dann aber doch noch, nachdem Masur seinem Ärger freien Lauf gelassen hatte, uns nicht nur über das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungs- und Vereinsfreiheit zu verständigen. Masur stimmte auch mit mir überein, als ich zwei konkrete Forderungen in den Mittelpunkt unseres Gesprächs rückte. »Ich halte es«, sagte ich zu ihm,

»für erforderlich, dass sehr schnell Zeichen gesetzt werden ... Um es deutlich zu sagen: ein neues Wahlgesetz; das kostet mich letztendlich kaum einen Pfennig. Das kann man sehr schnell zu Papier bringen, man kann es auch sehr schnell mit der Bevölkerung diskutieren, und man kann es zügig verabschieden, so dass wir für die nächste Wahl ein neues Wahlgesetz haben. Oder nehmen Sie als weiteres Beispiel: Sie können sehr schnell auch das politische Strafrecht ändern ..., sozusagen die Siebenschwänzige von der Wand nehmen. Warum soll man's nicht überarbeiten und so fassen, dass man damit oppositionelles Verhalten nicht mehr treffen kann?«

Wenn man heute den Blick auf die Zeit des 89er Aufbruchs richtet, ist es wahrscheinlich für viele Leser unbegreiflich, warum ich mich damals über Masurs Einladung so gefreut habe. Aber es war eben überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich ein Künstler wie er, dessen internationale Reputation sich die Herrschenden zugutehielten, vorbehaltlos auf die Seite des Neuen Forums schlug und den Schneid aufbrachte, einen parteiamtlich Verfemten demonstrativ in sein Haus einzuladen.

294

Ich möchte den Rundfunkauftritt mit Masur nicht überschätzen. Auf den Gang der Ereignisse haben wir beide vermutlich eher eine bescheidene Wirkung ausgeübt. Aber wir konnten, da bin ich mir sicher, viele bis dahin unentschlossene Hörer auf die Seite der Opposition ziehen. Die Sendung am nächsten Tag löste jedenfalls begeisterte Reaktionen aus. Zwar versuchte die Leitung des Senders diese kleinzuhalten, indem sie den Beitrag am Vormittag ausstrahlte, zu einer Zeit also, wo sich mehrheitlich die Arbeiter und Angestellten gar nicht zu Hause aufhielten. Aber der Ärger über diese Taktik entlud sich noch am selben Tag in einer Flut empörter Anrufe, die allesamt eine Wiederholung der Sendung in den Abendstunden verlangten. Die Sendeleitung gab klein bei und strahlte das Gespräch einen Tag später erneut zur besten Sendezeit aus (20 Jahre danach wurde es abermals gesendet).

Beim Abschied beteuerte Masur nochmals, »Der Vormundschaftliche Staat« sei für ihn das wichtigste Buch, welches er seit langem gelesen hätte, und es müsse nun schnellstens auch in der DDR erscheinen, damit sich die Leute ein eigenes Urteil bilden könnten. Allein darauf zu hoffen, dass es genügend Ost-West-Reisende gäbe, die das Buch durch den Zoll schmuggeln würden, sei beschämend. Aber welcher Verleger würde nach der offiziellen Einstufung meines Textes als »reaktionär« noch den Mut aufbringen, sich offen gegen die Parteilinie zu stellen? Da sah ich niemanden, mit dem man hätte rechnen können.

Was ich nicht ahnte, war, dass der Chef der Verlagsgruppe Kiepenheuer, Roland Links, unbeeindruckt von Karin Retzlaffs Verdikt sich bereits mit Michael Naumann, dem Leiter des Rowohlt-Verlages, über die Rechte an der Veröffentlichung meines Buches im Osten verständigt hatte. Kenntnis davon erhielt ich zwei Wochen später bei einem Besuch Roland Links'. Er kam am 15. November mit Jürgen Teller zu mir nach Hammerfort.

Teller hatte für die DDR-Ausgabe des »Vormundschaftlichen Staates« bereits einen Begleittext geschrieben, in dem er mir die »nüchtern-unerbittliche Erforschung der Ursachen einer geschichtlichen Fehlentwicklung zu einem bürokratisch verkrusteten Obrigkeitssystem, dessen Defizite an Freiheit, Demokratie, Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit für das Volk unerträglich werden mussten«, bescheinigte.

295

Ausgabe des Leipziger Gustav-Kiepenheuer- Verlages

Natürlich wusste ich, Tellers lobende Worte sollten den geplanten Vertrieb in der DDR ankurbeln. Aber von ihm so beurteilt zu werden, war nach der Schmähkritik Karin Retzlaffs und der landesweiten Pressekampagne dann doch Balsam für mein seelisches Wohlbefinden. Denn der Mann war ja nicht irgendwer. Als Meisterschüler Blochs war er für mich eine Legende so wie Janka oder Harig etwa. Nach Blochs Wechsel in den Westen und bösen Auseinandersetzungen an der Leipziger Universität aus der SED ausgeschlossen und in die sozialistische Produktion geschickt, um sich dort zu bewähren, hatte er bei einem Arbeitsunfall einen Arm verloren.

Als Teller mich zusammen mit Roland Links besuchte, konnte ihn nach dem, was hinter ihm lag, nichts mehr schrecken. Kernpunkt des mit ihm und Roland Links geführten Gesprächs war, dass die staatlich gelenkte Neubetrachtung der katastrophalen Lage der DDR viel zu eng sei, um an die uns bedrückenden Übel zu gelangen. Darin stimmten wir überein. Als ich jedoch darauf insistierte, es würden sich jetzt sicher bald alle diejenigen zu Wort melden, die aus Angst bisher nur für die Schublade geschrieben hatten, winkte Links resigniert ab: »Na, wenn Sie sich da mal nicht täuschen.«

Auch Teller hielt meine Zuversicht für illusorisch, da sie dem Widerspruchsgeist unserer Intelligenz gegenüber dem Status quo einen viel zu großen Wert beimesse: »In den Schubladen liegen die roten Mitgliedsbücher der Partei, aber keine Manuskripte.« Dem wollte ich nicht beipflichten. Es ging mir einfach nicht in den Kopf, dass gestandene Rechtsphilosophen wie Gerald Haney oder Hermann Kienner etwa so rein gar nichts in petto haben sollten.

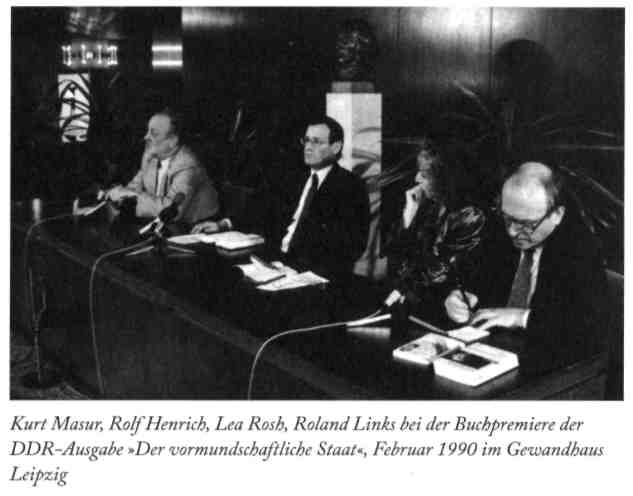

Roland Links hat nicht nur die Publikation des »Vormundschaftlichen Staates« eingefädelt; er hat auch das für eine hohe Auflage benötigte Papierkontingent sichergestellt. Warum er sich als Verleger engagierte? Ich denke, er war überzeugt davon, dass ein echter Durchbruch zur Freiheit des Kultur- und Geisteslebens im Osten erst dann verbucht werden konnte, wenn mein soeben noch von der Parteipresse verteufeltes Werk im Handel frei erhältlich sein würde. Kurt Masur, der diese Sicht teilte, wollte das Erscheinen des Buches mit einer von ihm moderierten Lesung würdigen, die am 10. Februar im Gewandhaus stattfand.

296-297

#