Teil 2 Das Beweismaterial der Geschichte

2.1 Götter, Gräber und Idole

185

Zivilisation ist die Kunst des menschlichen Zusammenlebens in Städten von solcher Größe, daß nicht mehr jeder jeden kennt. Sie mag einen nicht gerade vom Sitz reißen, diese Definition, aber sie trifft ins Schwarze. Wir haben die Hypothese aufgestellt, daß es die bikamerale Psyche war, die die sozial-organisatorischen Rahmenbedingungen dafür schuf.

In diesem und dem folgenden Kapitel werde ich versuchen, in einem weltweiten Überblick, zusammengefaßt und ohne übertriebene Detailversessenheit, die Belege vorzustellen, die dafür sprechen, daß immer und überall, wo erstmals Zivilisation aufkam, tatsächlich auch diese Geistesverfassung (oder Mentalität) existierte.

In einer gegenwärtig noch viel und kontrovers diskutierten Frage vertrete ich die Ansicht, daß die Zivilisation oder Hochkultur an mehreren Orten im Nahen Osten jeweils autochthon entstand (wie im vorigen Kapitel angedeutet) und sich von dort in die Täler von Euphrat und Tigris, nach Anatolien und ins Nil-Tal ausbreitete, sodann nach Zypern, Thessalien und Kreta und späterhin durch Diffusion ins Indus-Tal und darüber hinaus sowie in die Ukraine und nach Innerasien, dann teils durch Diffusion, teils autochthon am Jangtse-Fluß entlang; eine autochthone Zivilisation entstand dann in Mittelamerika, eine weitere teils autochthon, teils durch Diffusion im Andenhochland.

In jeder dieser Regionen finden wir eine Abfolge von Monarchien, die sämtlich übereinstimmende Merkmale aufweisen, Merkmale, die wir späterhin als die Kennzeichen ihrer Bikameralität verstehen lernen werden.

185/186

Zwar hat es im Verlauf der Weltgeschichte ganz gewiß noch andere bikamerale Königtümer gegeben, wahrscheinlich im ganzen Küstenstreifen des Golfs von Bengalen und auf der Malaiischen Halbinsel sowie auch in Europa, mit Sicherheit — von Ägypten aus durch Diffusion dorthin gelangt — in Zentralafrika, möglicherweise auch bei den Indianern Nordamerikas während der sogenannten Missouri-Periode. Aber was von diesen Zivilisationen bisher an Spuren dingfest gemacht werden konnte, reicht bei weitem nicht aus, um bei der Überprüfung unserer Hauptthese irgendeinen Nutzen zu bringen.

Nehmen wir die Theorie, wie ich sie bisher skizziert habe, so würde ich meinen, daß die Zivilisationen des Altertums in den archäologischen Befunden eine Reihe hervorstechender Merkmale aufweisen müssen, die anders als mit Hilfe dieser Theorie nicht zu begreifen sind. Solche augenfälligen Merkmale sind Gegenstand des vorliegenden Kapitels; das nächste widmet sich dann den schriftbesitzenden Hochkulturen Mesopotamiens und Ägyptens.

Die Gotteshäuser

Stellen wir uns vor, wir kämen als Fremde in ein unbekanntes Land und uns fiele auf, daß dort alle Ansiedlungen nach dem gleichen Prinzip angelegt sind: gewöhnliche Wohn- und sonstige Gebäude um eine größere und prunkvollere Behausung herum gruppiert. Wir würden ohne weiteres annehmen, daß es sich bei der großen, prunkvollen Behausung um die des Lokalherrschers handelt. Und womöglich hätten wir recht damit. Falls wir uns jedoch in einer der alten Zivilisationen befänden, würde unser Irrtum in dem Moment beginnen, wo wir uns diesen Herrscher als eine Person vom Zuschnitt neuzeitlicher Potentaten vorstellen wollten. Er war vielmehr eine Halluzination oder — im verbreiteteren Fall — eine Statue, häufig am einen Ende dieses höherklassigen Hauses aufgestellt, mit einem Tisch davor, auf dem Krethi und Plethi ihre Opfergaben abladen konnten.

187

Nun denn: wo immer wir auf einen derartigen Siedlungs- oder Stadtplan stoßen, bei dem ein größeres Gebäude die Mittelpunktstellung einnimmt, das keine menschliche Behausung ist und auch sonst keinerlei praktischen Zwecken — etwa als Kornspeicher oder Scheune — dient, und zumal wenn dieses Gebäude ein menschliches Bildnis irgendwelcher Art beherbergt: immer und überall, wo dies so ist, dürfen wir darin ein Anzeichen für das Vorliegen einer bikameralen Kultur oder einer Kultur, die historisch aus einer bikameralen entstanden ist, erblicken.

Dieses Unterscheidungskriterium mag sinnlos erscheinen, und zwar einfach deshalb, weil es den Grundriß so vieler Siedlungsanlagen von heute beschreibt. Der Siedlungsgrundriß mit der Kirche in der Mitte und den Wohn- und Geschäftshäusern drumherum ist für uns etwas so Selbstverständliches, daß wir nichts Bemerkenswertes an ihm finden können. Aber unsere zeitgenössische Sakral- wie Stadtarchitektur ist nach meinem Dafürhalten in Teilen ein Erbe unserer bikameralen Vergangenheit.

Die Kirche, die Synagoge, die Moschee heißt man noch heute das Gotteshaus. In ihrem Innern reden wir noch heute mit dem Gott, auf einem Tisch oder Altar werden dort noch heute vor dem Gott oder seinem Sinnbild Opfer dargebracht. Mit dieser objektivierten Darstellungsweise versuche ich einen gewissen Verfremdungseffekt zu erzielen: Das Strukturschema in alldem muß für unser Empfinden so weit verfremdet werden, wir müssen uns von diesen Dingen innerlich so weit distanzieren, als nötig ist, um den zivilisierten Menschen vor dem Hintergrund seiner gesamten Primatenevolution wahrzunehmen und dabei zu erkennen, daß ein derartiges Grundrißschema für Stadtanlagen doch etwas Bemerkenswertes und von unseren Neandertaler-Ursprüngen her gesehen durchaus keine Selbstverständlichkeit ist.

Von Jericho bis Ur

Mit nur wenigen Ausnahmen zeigt der schematische Grundriß kommunaler Siedlungsformen vom Ende des Mesolithikums bis hin zu verhältnismäßig jungen Epochen stets ein Gotteshaus, umringt von menschlichen Behausungen. Bei den ältesten Dörfern1), so etwa auf der Ausgrabungsebene in Jericho, die dem 9. Jahrtausend v. Chr. entspricht, ist dieses Schema nicht restlos klar und könnte bezweifelt werden.

1) Als Quellen für das folgende wurden u.a. benutzt: Grahame Clark u. Stewart Piggott, Prehistoric Societies, London: Hutchinson 1965; James Mellaart, Earliest Civilizations of the Near East, New York: McGraw-Hill 1965; Grahame Clark, World Prehistory: A New Outline, Cambridge: Cambridge University Press 1969.

188

Indes ist keinerlei Zweifel möglich in bezug auf den Zweck des von schlichteren Behausungen umgebenen größeren Gotteshauses in Jericho auf der Ebene des 7. Jahrtausends, ein Bauwerk, bestehend aus einer — möglicherweise säulengetragenen — Vorhalle und einem Hauptraum mit Nischen und Apsiden. Hier haben wir es nicht mehr mit einem Grabhaus für den toten König zu tun, wo auf Steine gebettet der Leichnam lag. Die Nischen beherbergten fast lebensgroße Standbilder: naturalistisch in Lehm geformte Köpfe, auf Rohrschäfte oder Schilfbündel aufgesetzt und rot angestrichen.

Ähnlich halluzinogen dürften auch die am selben Ort gefundenen, vielleicht von toten Königen stammenden zehn Menschenschädel gewirkt haben, die in Gips realistisch nachgebildete Gesichtszüge trugen, mit weißen Kaurimuscheln anstelle der Augen. Auch in der anatolischen Hacilar-Kultur der Zeit um 7000 v. Chr. gab es auf erhöhter Grundlage aufgestellte Schädel, was den Schluß zuläßt, daß die Angehörigen dieser Kultur durch ein ähnliches bikamerales Kontrollverfahren bei den der Nahrungsmittelproduktion oder der Sicherheit dienenden Kollektivunternehmungen zusammengehalten wurden.

Mit einer Fläche von 32 Morgen — von denen vorerst lediglich ein oder zwei Morgen vollständig untersucht sind — ist Catal Hüyük die größte Ausgrabungsstätte im Nahen Osten. Hier begegnen wir einer etwas veränderten Lage der Dinge. Die Funde in der Schicht, die etwa der Zeit um 6000 v. Chr. entspricht, geben zu erkennen, daß beinahe jedes Haus vier bis fünf auf gleicher Ebene liegende Räume enthielt, die einen Gottesraum wie schützend in ihrer Mitte bargen. In diesen Gottesräumen wurden zahlreiche Statuengruppen aus Stein oder gebrannter Erde gefunden.

Fünfhundert Jahre später in Eridu errichtete man die Gotteshäuser auf einem Ziegelsteinsockel (und hatte damit die Vorform der Zikkurat geschaffen). In einer langgestreckten Cella blickte das Gott-Idol von seinem Postament an der einen zum Opfertisch an der anderen Schmalwand hinüber. Die Traditionsfolge der Heiligtümer vom Eridu-Typ reicht bis zur 'Obed-Kultur im südlichen Irak, ehe dieser Typ sich um 4300 v. Chr. über ganz Mesopotamien ausbreitet und damit zur Basis sowohl der sumerischen als auch der nachfolgenden babylonischen Hochkultur wird (auf beide werde ich im folgenden Kapitel näher eingehen).

In Städten von vielen tausend Einwohnern kam es zugleich zu jenen monumentalen und kolossalen Gotteshäusern, die — wohl als Halluzinationshilfen für jedermann auf Meilen im Umkreis — fortan allenthalben das Stadtbild prägen und beherrschen sollten.

Selbst der Zeitgenosse der Moderne, steht er im Schatten eines solchen künstlich angelegten Stufenbergs wie beispielsweise der Zikkurat von Ur, die mit ihren Stufenrampen heute zwar nur noch bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe, doch noch immer gewaltig über den ausgegrabenen Ruinen ihres ehemaligen bikameralen Kulturzusammenhangs emporragt; und stellt er sich dann die dreifach gestufte Tempelanlage vor, die sich dort ganz oben einstmals in die Sonne reckte — dann fühlt sogar der Zeitgenosse unserer Tage noch etwas von dem machtvollen Bann, den eine solche Architektur allein durch sich selbst auf die Geistesverfassung des Betrachters auszuüben vermag.

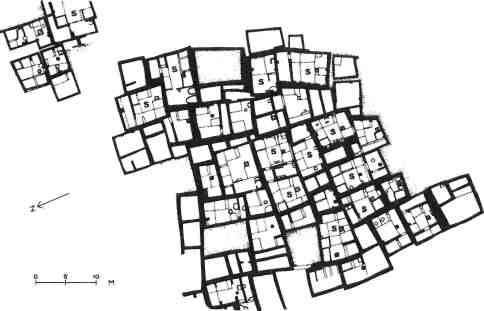

Grundriß der Schicht VI in Catal Hüyük aus der Zeit um 6000 v. Chr.

Auffällig sind die mit S markierten Sanktuarien in fast jeder Wohnungseinheit.

189

190

Die hethitische Variante

Im Zentrum ihrer Hauptstadt Hattusa (dem heutigen Bogazköy) im zentralen Anatolien2) unterhielten die Hethiter vier riesige Tempel, deren aus Granitsteinen gebautes Sanktuarium die Außenmauern aus Kalkstein nach oben überragte, damit von den Seiten her Licht nach innen auf mehrere monumentale Götteridole fallen konnte.

Doch die Rolle einer Zikkurat — also einer hochgebauten Tempelanlage, die überall, wo Arbeiter das Land bestellten, zu sehen war — spielte wohl das eindrucksvolle Felsheiligtum von Yazih-kaya, nicht weit außerhalb der Stadtmauern gelegen, dessen Wände mit Götterreliefs übersät sind.3)

Daß die Berge selber auf die Hethiter halluzinatorisch wirkten, geht hervor aus den auf den Felswänden im Innern des Heiligtums noch deutlich erkennbaren Reliefbildern mit den üblichen stereotypen Umrißdarstellungen von Bergen, die gekrönt sind von Götterhäuptern oder mit einem den Göttern vorbehaltenen Kopfputz. Wie singt doch der Psalmist? «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt» (121,1).

Auf der Ostwand des Felsenraums B in diesem Heiligtum findet sich die Reliefdarstellung des Königs Tuthalija IV. in der Staatsrobe. Ihm zur Seite steht, den König um mehr als Kopflänge überragend und eine sehr viel höhere Krone als dieser tragend, der Gott Sarruma. Den rechten Arm hält er ausgestreckt, um dem König den Weg zu weisen, den linken hat er um des Königs Schultern gelegt; die linke Hand des Gottes hält das rechte Handgelenk des Königs fest umschlungen. Hier haben wir das Sinnbild der bikameralen Psyche vor uns, wie es sich treffender nicht denken läßt.

2) Die Hethiter sind möglicherweise Vertreter einer Gruppe von Nomadenstämmen, die die bikamerale Zivilisation von ihren Nachbarn erlernten. Für die Zeit um 2100 v. Chr. verzeichnet die Archäologie auf dem kappadozischen Hochland ein sprunghaftes Oberhandnehmen von farbenfroh dekorierter Keramik gegenüber der hier ursprünglich vertretenen einfarbig glatten Keramik; man nimmt dies als Indiz für die Ankunft der Hethiter (sehr wahrscheinlich aus den Steppen des südlichen Rußland).

3) Gute Fotografien von Yazilikaya findet man in: Seton Lloyd, Early Highland Peoples of Anatolia, New York: McGraw-Hill 1967 (Kap. 3). Eine kommentierende Beschreibung enthält: Ekron Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, Istanbul 1969.

|

Der Umstand, daß die Hethiter — als einziges Volk, soweit ich sehe — Götterdarstellungen besitzen, die die Götter in langer Reihe aufgestellt zeigen, scheint mir der Schlüssel zur Lösung eines alten Problems der Hethiterforschung zu sein. Es betrifft die korrekte Übersetzung des wichtigen Begriffs pankus. Ursprünglich sahen die Gelehrten in ihm eine Bezeichnung für die ganze Volksgemeinschaft, möglicherweise auch für eine Art Nationalversammlung. Andere Texte machten die Korrektur dieser Auffassung erforderlich; danach verstand man das Wort in der Bedeutung «Adelskaste» oder «Elitegemeinschaft». |

|

Felsrelief in Yazilikaya aus der Zeit um 1250 v. Chr. Der Gott Sarruma hält seinen Statthalter-König Tuthalija umarmt. Die brezelförmige Hieroglyphe für «Gottheit» findet sich sowohl an der Stelle des Kopfes in dem Ideogramm links oben als auch an der Tiara des Gottes als ornamentales Muster. Auch im Ideogramm des Königs oben rechts taucht es auf und bedeutet nach meiner Überzeugung, daß auch der König per Halluzination von seinen Untertanen «gehört» wurde. |

191

|

192

Eine weitere Möglichkeit besteht nun, wie ich meine, darin, daß es auf die ganze vielköpfige Göttergemeinschaft verweist, zumal auf jene exquisiten Momente, da sämtliche bikameralen Stimmen sich in einhelliger Entscheidung zusammenfinden. Die Tatsache, daß in den letzten rund hundert Jahren der Hethiterherrschaft, also ungefähr von 1300 v.Chr. an, in keinem einzigen Text mehr von der pankus die Rede ist, könnte auf ihr kollektives Verstummen und den Beginn des turbulenten Wandels zur Subjektivität hindeuten.

Olmeken und Maja

Kennzeichen der ältesten bikameralen Reiche in Amerika sind ebenfalls solch riesengroße, in jeder sonstigen Hinsicht nutzlose Bauwerke in zentraler Lage: die sonderbar unförmige Olmekenpyramide in La Venta, aus der Zeit um 500 v.Chr. datierend, mit ihrem Spalier von kleineren, mit rätselhaften Mosaiken von Jaguarköpfen übersäten Erdauftürmungen; oder die um 200 v.Chr. wie Pilze aus dem Boden schießenden großen Tempelpyramiden.4) Die größte von ihnen, die riesige Sonnenpyramide in Teotihuacán (wörtlich übersetzt: «Ort der Götter»), hat mehr Rauminhalt als die größte Pyramide Ägyptens; sie hat eine Seitenlänge von 200 m an der Basis und ist höher als ein zweiundzwanzigstöckiges Haus.5)

Die Kammer des Gottes an ihrer Spitze war über ein System steiler Treppen zugänglich. Und oben auf dieser Kammer, so will es die Überlieferung, erhob sich ein gigantisches Standbild der Sonne. Zur Pyramide führte ein von anderen Pyramiden flankierter Prozessionsweg, und auf Meilen im Umkreis sind auf dem mexikanischen Hochland noch heute die Überreste einer großen Stadt zu sehen: die Häuser der Priester, zahlreiche Innenhöfe und kleinere Behausungen, die Wohnbauten allesamt eingeschossig, so daß man von jedem Ort in der Stadt aus die großen Wohnpyramiden der Götter sehen konnte.6)

4) Vgl. dazu Burland, The Gods of Mexico, London: Eyre 1967;

ferner G. H. S. Bushnell, The First Americans: The Pre-Columbian Civilizations, New York: McGraw-Hill 1968.

5) Aus nahezu drei Millionen Tonnen Lehmziegeln erbaut: eine gewaltige Menge von Arbeitsstunden...

Zum Verständnis dieser Art Handarbeit (in Mittelamerika war das Rad noch unbekannt) vgl. in diesem Buch S. 520f.

6) Vgl. S. Linne, Archaeological Researches at Teotihuacän, Mexiko, Stockholm: Ethnographie Museum of Sweden 1934;

ferner Miguel Covarrubias, Indian Art of Mexico and Central America, New York: Knopf 1957.

193

Nach etwas späteren Anfängen, doch ansonsten zeitgleich mit der Teotihuacán-Kultur entstehen auf der Halbinsel Yucatán zahlreiche Maya-Städte7) mit erkennbar dem gleichen bikameralen Anlageschema: Jede einzelne ist um steil aufragende Pyramiden zentriert, die mit einem Gotteshaus gekrönt sind und verziert mit Jaguarmasken vom Olmeken-Typ sowie mit anderen Wanddekorationen und Reliefs, auf welchen sich eine unerschöpfliche Vielfalt von Schlangen mit menschlichen Gesichtern grimmig durch Ornamentendschungel hindurchwindet.

Außerordentlich interessant ist der Umstand, daß einige der Pyramiden wie in Ägypten Gräber enthalten, was auf eine Phase des Gottkönigtums hindeuten könnte. Vor den Maya-Pyramiden stehen gewöhnlich Stelen mit eingemeißelten Götterbildern oder Inschriften in einer Hieroglyphenschrift, die noch längst nicht vollständig entschlüsselt ist. Da diese Schriftart immer im Zusammenhang mit den religiösen Vorstellungen der jeweiligen Benutzer steht, scheint es nicht ausgeschlossen, daß die Hypothese von der bikameralen Psyche mit dazu beitragen könnte, ihre Geheimnisse zu enträtseln.

Maya-Städte findet man sonderbarerweise häufig in recht unwirtlicher Umgebung, wo sie ebenso unvermittelt gegründet wie abrupt wieder aufgegeben wurden. Auch dafür ergibt sich meiner Meinung nach die beste Erklärung, wenn man annimmt, daß derlei Gründungen und Auszüge auf den Befehlen der Halluzinationen beruhten, die sich in bestimmten Epochen nicht nur reichlich sprunghaft verhalten konnten, sondern auch regelrechte Selbstbestrafungsaktionen verordneten — wie Jahwe das zuweilen seinem Volk gegenüber tat oder Apollon (durch den Mund des Delphischen Orakels) gegenüber dem seinen, etwa wenn er sich auf die Seite von Invasoren schlug (vgl. weiter unten, Drittes Buch, Erstes und Zweites Kapitel sowie Fußnote Seite 414).

7) Vgl. Victor W. von Hagen, Die Kultur der Maya, Hamburg, Wien: Paul Zsolnay 1960.

194

Gelegentlich kommt es sogar zur Verbildlichung des bikameralen Geschehens. Eine solche liegt ganz klar vor auf zwei Reliefsteinen aus Santa Lucia Cotzumalhaupa, einem nicht zur Maya-Kultur gehörenden Ruinenplatz im pazifischen Tiefland von Guatemala. Die Reliefdarstellung zeigt einen in Prostrationshaltung — die Stirn am Boden, die Arme ausgebreitet — vor zwei Göttergestalten, die zu ihm sprechen, im Gras knienden Mann; eine dieser Gestalten ist halb Mensch, halb Hirsch, die andere eine Verkörperung des Todes. Daß es sich bei der Szene um eine direkte Wiedergabe von aktualem Erleben im bikameralen Seelenzustand handelt, leuchtet vollends ein, sobald man Gelegenheit hat, in derselben Region die sogenannten chilanes oder Wahrsager von heute zu beobachten. Wie eh und je halluzinieren sie Stimmen in exakt der gleichen Haltung, wenngleich man vielfach die Meinung vertreten findet, daß in unserer Zeit der halluzinogenen Trance mit Meskalin (Peyote) kräftig nachgeholfen wird.8)

Andenkulturen

Von den Hochkulturen in den Anden, die dem Inkareich vorausgingen, ein halbes Dutzend an der Zahl, sind unter dem Gestrüpp der Zeit noch weniger Spuren aufzufinden.9) Die älteste ist bezeugt durch den Ruinenplatz Kotos. Er stammt aus einer Zeit vor 1800 v. Chr.; den Mittelpunkt der Anlage bildet ein rechteckiges Gotteshaus, errichtet auf einem 7,5 m hohen Stufenunterbau auf einem mächtigen Erdhügel, auf dem sich ringsum Reste noch weiterer Bauwerke finden. Alle Innenwände hatten jeweils mehrere hohe Nischen; in einer davon fand man die Gipsplastik eines verschränkten Händepaars — wohl ehemals Teil von einem größeren Idol, das inzwischen zu Staub zerfallen ist. Die Ähnlichkeit mit dem fünftausend Jahre älteren Heiligtum in Jericho ist unübersehbar.

8) J. Erik S. Thompson, Maya History and Religion, Norman: University of Oklahoma Press 1970, S. 186. Übrigens kam Peyote bei den meisten mittelamerikanischen Indianervölkern in Gebrauch, als ihre Bikameralität zu versagen begann. Eine Ausnahme bilden die Maya, das Volk, das als einziges eine Schrift besaß. Wäre es nicht möglich, daß «Lesen» bzw. Halluzinieren anhand von Schriftzeichen für die Maya die gleiche Funktion hatte wie das halluzinogene Peyote für andere Völker?

9) Das ist zum Teil auf den Umstand zurückzuführen, daß jede neue bikamerale Zivilisation in einer Region dazu tendiert, die Spuren ihrer Vorgängerin auszulöschen. Bikamerale Götter sind eifersüchtige Götter.

195

Während Kotos möglicherweise von Auswanderern aus Mexiko ins Leben gerufen wurde, zeigt die nächstfolgende Hochkultur, der etwa um 1200 v.Chr. beginnende sogenannte Chavin-Horizont, ausgeprägt olmekische Züge: im Maisanbau, in bestimmten charakteristischen Einzelheiten der Keramik und im Jaguar als Mittelpunkt des religiösen Kultes und dementsprechend als vorherrschendes bildnerisches Motiv. In Chavin selbst (im Tal des Mozna im nördlichen Hochland gelegen) beherbergt ein großer kastenförmiger, von Mauerdurchbrüchen wabenartig überzogener Tempel ein imposantes Idol in Gestalt eines prismatisch geformten Granitblocks, mit Basrelief überzogen, so daß er einen Menschenkörper mit Jaguarkopf darstellt.10)

Die nachfolgende Hochkultur — das Reich der Mochica11) in Nordperu (400-1000 n.Chr.) — errichtete ihren Göttern gewaltige Pyramiden; sie erheben sich nahe außerhalb von Einfriedungsmauern, hinter denen vermutlich die Städte lagen — wie heute noch im Chicamatal bei Trujillo zu sehen.12)

Dann folgte im kahlen Hochland unweit des Titicacasees das große Reich von Tihuanaco (1000-1300 n.Chr.) mit einer noch gewaltigeren steinverkleideten Pyramide, um und um mit riesigen pilasterähnlichen Relieffiguren von Göttern verziert, die aus ihren Geier- und Schlangenköpfen (warum?) Tränen vergießen.13)

10) Die unmittelbar anschließende Paracas-Kultur (ca. 400 v.Chr.— ca. 400 n.Chr.) bildet eine rätselhafte Anomalie. Sie hinterließ keinerlei Bauwerke, sondern lediglich rund 400 farbenfroh gewandete Mumien in tief unter der Erdoberfläche gelegenen Höhlen auf der Halbinsel Paracas.

11) Wie man es heute nennt. Bei all diesen alten Kulturen haben wir natürlich keine Ahnung, wie sie sich selber genannt haben.

12) Auf Luftaufnahmen ähneln ihre Städte den mesopotamischen der bikameralen Periode. Zur gleichen Zeit existierten nach Süden hin noch andere Kulturen, so z.B. die Ica-Nazca-Kultur. Von ihr ist freilich wenig übriggeblieben außer den rätselhaften Linien und Figuren, die sich zuweilen kilometerweit über die Länge der Nazca-Trockentäler erstrecken, und riesenhafte Umrißzeichnungen von Vögeln und Insekten mit Tausenden von Quadratmetern Flächeninhalt, für die kein Mensch eine Erklärung weiß.

13) Um 1300 n. Chr. so schnell und vollständig zusammengebrochen - möglicherweise infolge Übervölkerung (vgl. Zweites Buch, Drittes Kapitel bezügl. der Gründe für die Instabilität bikameraler Königtümer) - daß 150 Jahre später, nach der Invasion der Europäer, auch nicht mehr die geringste Kunde von diesem Reich existierte.

196

Dann kommen die Chimü, und mit ihnen wird alles noch um eine Dimension größer. Die Hauptstadt ihres Reiches, Chanchän, bedeckte 28 Quadratkilometer und war mit Mauern in zehn Areale unterteilt, jedes von ihnen in sich selber eine kleine Stadt mit eigener Pyramide, eigenem palastähnlichem Gebäude, eigenen Bewässerungsanlagen, Wasserspeichern und Friedhöfen. Was genau die Existenz solcher durch Mauern abgegrenzter benachbarter Stadtbezirke im Licht der Bikameralitätshypothese zu bedeuten hat, ist ein hochinteressantes Problem für zukünftige Forschungen.

Das Goldreich der Inka

Zuletzt dann die Inka, wie eine Synthese aus Ägypten und Assyrien. Auf jeden Fall zu Beginn ihrer Machtentfaltung dürfte ihre Herrschaft den Gottkönig-Typus der bikameralen Monarchie verkörpert haben. Doch binnen eines Jahrhunderts hatten die Inka sämtliche bereits existierenden Reiche dem ihren unterworfen — und damit vielleicht, wie zu anderer Zeit und in anderen Breiten die Assyrer, ihre Bikameralität selber aufgeweicht.

Die sozialen Gegebenheiten im Inkareich zur Zeit seiner Eroberung durch Pizarro könnte man vielleicht als eine Kombination aus Bikameralität und Proto-Subjektivität beschreiben. Das Zusammentreffen der zwei Mentalitäten war wohl nur noch einen Schritt entfernt von jener Kraftprobe, von der das vorliegende Buch handelt. Die Kraft der Subjektivität erwuchs aus den riesenhaften Dimensionen des Imperiums; denn bringt man die sowohl horizontale wie vertikale Mobilität in Anschlag, für die die effiziente Verwaltung eines Reichs von solcher Größe heute schlicht Voraussetzung ist,14) so ist leicht zu sehen, daß der Inkastaat auf bikamerale Weise allein kaum noch regierbar gewesen wäre.

14) J. H. Rowe, Inca Culture at the Time of the Spanish Conquest, in: J. H. Steward, Handbook of South American Indians, Bd. 2, Washington, D. C. 1946-1950.

197

Glaubt man den — freilich auf Hörensagen beruhenden — überlieferten Berichten, dann durften die Häuptlinge der unterworfenen Völker Amt und Titel weiter führen, mußten jedoch ihre Söhne zur Erziehung — und vermutlich auch als Geiseln — nach Cuzco an den Hof des Inka schicken, ein Schema, das die Grenzen des bikameralen Geistes doch wohl überschritt.

Offenbar durften die unterworfenen Völker auch ihre Sprache behalten, wenngleich Amtsträger die Kultsprache, das Quechua, erlernen mußten.

Demgegenüber gab es in der Staatsorganisation eine große Zahl von Eigenheiten, die zweifellos bikameralen Ursprungs waren, auch wenn für einen Teil von ihnen mit der explosionsartigen Entwicklung des hoch gelegenen kleinen Stadtstaats Cuzco zu einer Art Imperium Romanum der Anden die Raison d'etre mehr und mehr zur bloßen Trägheitskraft der Tradition verkümmern sollte. Der Inka selbst war der Gottkönig: In diesem Punkt glich das Bild so sehr den Verhältnissen im Alten Ägypten, daß die weniger konservativen unter den Geschichtsschreibern des Alten Amerika zu der Überzeugung gelangten, hier müsse auf irgendeine Weise kulturelle Diffusion mit im Spiel sein. Ich meine jedoch, daß unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen von «Mensch», «Sprache» und «Kommunalorganisation auf bikameraler Basis» historisches Geschehen allüberall nur ganz bestimmten wohlumschriebenen Mustern folgen kann.

Der König war aus göttlichem Geschlecht, ein Abkömmling der Sonne, ein Schöpfergott des Bodens und der Erde, des Schweißes der Sonne (Gold) und der Tränen des Mondes (Silber). Sein Anblick vermochte selbst die Großen seines Reiches in solche Ehrfurchtschauer zu versetzen, daß sie förmlich von den Füßen gerissen wurden15 — in eine numinose Ehrfurcht, wie sie für die Psychologie unserer Tage schlichtweg unbegreiflich ist. Das Alltagsleben des Königs war ein einziges ausgefeiltes Ritual. Auf seinen Schultern ruhte ein Umhang, der gesteppt war aus den Flügeln frisch erlegter Fledermäuse; sein Haupt war von einer Franse aus roten Troddeln umgeben, die wie ein Vorhang vor seinem Gesicht hing, als solle sie die Seigneurs in seiner Umgebung vor dem übergroßen Grauen bewahren, das mit einem unbedachten Blick in dieses für Menschenaugen nicht gemachte Götterantlitz verbunden wäre.

15) Nach einem Bericht von Pedro Pizarro, einem Vetter des Konquistadors, zitiert in: Victor W. von Hagen, Das Reich der Inka, Hamburg, Wien: Paul Zsolnay 1958, S. 141.

198

Wenn der Inka starb, ergaben sich sein Harem und seine Leibdienerschaft einem Zech- und Tanzgelage, auf dessen Höhepunkt sie hingemetzelt wurden, um ihren Herrn auf seiner Reise zur Sonne zu begleiten: ein Brauch, der zuvor schon in Ägypten, Ur und China existiert hatte. Der Leichnam des Inka wurde einbalsamiert und die Mumie in seiner Residenz bestattet, die fortan als Tempel galt. Man fertigte ein lebensgroßes Standbild des Inka aus Gold, das ihn auf seinem goldenen Thronsessel sitzend wie zu Lebzeiten zeigte, und wie in den Königtümern des Vorderen Orients wurden der Statue täglich frische Speisen dargeboten.

Nun ist es zwar denkbar, daß im sechzehnten Jahrhundert der Inka mitsamt seiner Aristokratenkaste nur mehr schauspielerisch ein bikamerales Rollenpensum absolvierte, das in einem sehr viel früheren, echt bikameralen Stadium der Herrschaft festgeschrieben worden war — genauso wie das wohl der Kaiser Hirohito, der erhabene Sonnengott Japans, heutigentags noch tut. Indes, nimmt man alles zusammen, was wir über die Inkakultur wissen, zeigt sich doch, daß man es sich mit dieser Erklärung allzu einfach machen würde. Je näher im Umkreis des Inka die Stellung einer Person zum Mittelpunkt war, desto deutlicher herrschte in ihrer Geistesverfassung das bikamerale Moment vor. Noch die Ohrstecker aus Gold und Edelsteinen, zuweilen mit Darstellungen der Sonne, die die Spitzen der Gesellschaft, der Inka selber eingeschlossen, trugen, hatten wohl nichts anderes zu bedeuten, als daß die dergestalt ausgezeichneten Ohren die Stimme der göttlichen Sonne vernahmen.

Am bezeichnendsten in dieser Hinsicht ist jedoch zweifellos die Art und Weise, in der dieses Riesenreich erobert wurde.16 Die arglos-sanftmütige Kapitulation der Ureinwohner vor den europäischen Invasoren ist für alle, die sich mit der Entdeckung und Eroberung Amerikas beschäftigen, seit langem das in diesem Zusammenhang rätselhafteste Phänomen.

16) Eine detailgenaue und trotzdem lesbare Darstellung gibt John Hemming, The Conquest of the Incas, New York: Harcourt Brace Jovanovich 1970.

199

Das Faktum als solches liegt klar zutage, doch das Warum und Weshalb ist in den Berichten darüber von Vermutungen und Vorurteilen getrübt, die bereits mit den ersten Berichten der abergläubischen Konquistadoren beginnen. Wie war es möglich, daß ein Reich, dessen Truppen die Kulturen eines halben Kontinents unterworfen hatten, in den Nachmittagsstunden des 16. November des Jahres 1532 zur Beute einer Rotte von nicht mehr als rund 150 Spaniern wurde?

Wäre denn nicht folgende Erklärung möglich? Es handelte sich um eine der seltenen direkten Konfrontationen zwischen Vertretern des subjektiven Geistes einerseits und der bikameralen Psyche andererseits.

Und zu all dem fremdartig Neuen, dem Inka Atahualpa sich hier gegenübersah — rauhbeinige Männer mit einer Haut wie Milch und Haaren, die sich vom Kinn statt vom Scheitel abwärts kräuselten, so daß ihre Köpfe wie umgekehrt aufgesetzt aussahen, Männer in metallenen Gewändern, mit flackernden Augen, auf seltsamen, lamaähnlichen Kreaturen mit silbrig glänzenden Hufen einherreitend, Männer, die in gewaltig großen, wie Mochicatempel gestuften künstlichen Bergen über das für Inka-Untertanen unbefahrbare Meer gekommen waren wie Götter — zu alldem blieben die bikameralen Stimmen, die sonst von der Sonne oder von den goldenen Statuen in den gleißenden Türmen von Cuzco kamen, sprachlos und stumm.

Des subjektiven Bewußtseins nicht teilhaftig, der Heimtücke nicht fähig und ebenso unfähig, sich die Heimtücke anderer narrativ zu vergegenwärtigen,17) wurden der Inka und seine Magnaten wie wehrlose Puppen überwunden.

Vor den Augen des antriebslos erstarrten Volkes beraubte dieser Schiffsbauch voll subjektiv-bewußter Männer die heilige Stadt ihrer Goldverkleidungen, schmolz die goldenen Bildwerke und alle Schätze des Goldenen Bezirks ein — die goldenen Maisfelder mit kunstvoll goldgefertigten Kolben, Blättern und Stengeln —, ermordete den leibhaftigen Gott samt seinen Prinzen, schändete die widerstandslosen Frauen, und seine Zukunft in Spanien narrativierend vorwegnehmend, segelte er mit dem gelben Metall auf und davon, zurück in jenes System subjektiv bewußter Werte, aus dem er gekommen war.

Von 'Ain Mallaha bis hierher ist eine lange Strecke.

17) In Cuzco gab es weder Diebe noch Türen: Zwei kreuzweise vor einen Hauseingang gelegte Stäbe signalisierten, daß niemand zu Hause war, und kein Fremder hätte auf dieses Zeichen hin das Haus betreten.

200

Die lebenden Toten

Die Leichen wichtiger Personen so zu bestatten, als ob diese noch am Leben wären, ist in sämtlichen dieser alten Kulturen, deren Baustil wir soeben genauerer Betrachtung unterzogen haben, eine weitverbreitete Praxis. Der Brauch läßt sich stichhaltig nicht erklären, es sei denn, man nimmt an, daß die Stimmen der Toten noch über das Grab hinaus von den Lebenden vernommen wurden — und womöglich sogar selbst eine derartige Unterbringung forderten. Wie in den Abschnitten über 'Ain Mallaha bereits ausgeführt (Erstes Buch, Sechstes Kapitel), waren jene auf einem Pfühl von Steinen gelagerten toten Könige, deren Stimmen die Halluzinationen der Lebenden beherrschten, die ersten Götter.

Während sich diese Frühkulturen dann zu bikameralen Königtümern fortentwickeln, füllen sich die Gräber ihrer Honoratioren mehr und mehr mit Waffen, Ausrüstungsgegenständen, Schmuck und vor allem mit Essensgefäßen. Das gilt für die frühesten Kammergräber im gesamten Europa und Asien ab 7000 v. Chr. und wird mit zunehmendem Umfang und wachsender Komplexität der bikameralen Staatsorganisationen zu unerhörten Graden ausgebaut. Allgemein bekannt sind die Prachtgräber der ägyptischen Pharaonen in einer regelrechten Geschlechterfolge von Pyramiden (mehr darüber im folgenden Kapitel). Doch ähnliche, sei's auch weniger ehrfurchtgebietende, Bestattungsformen trifft man auch andernorts. Während der «frühdynastischen» Zeit in der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. wurden die Könige von Ur mit ihrem gesamten Anhang bestattet, wobei die Gefolgsleute — in manchen Fällen noch lebend — in kauernder Stellung wie zum Dienst bereit um ihren Herrn herum postiert wurden.

201

Achtzehn solcher Gräber hat man bisher entdeckt, die in unterirdischen Gewölben Speise und Trank, Kleider, Geschmeide, Waffen, aus Stierköpfen geformte Lyren, ja sogar Triumphwagen mit geopferten Zugtieren als Gespann enthielten.18) Dienerbeisetzungen (aus etwas späteren Perioden) sind auch aus Kis und Assur bekannt. Im anatolischen Alaca Hüyük waren die Königsgräber mit ganzen gebratenen Ochsen bedeckt, damit die reglosen Bewohner auch im Nachleben nicht Hunger zu leiden brauchten.

In vielen Kulturen wird selbst der gemeine Mann nach seinem Tod noch wie ein Lebender behandelt. Die allerältesten dem Thema Beisetzung gewidmeten Inschriften sind Listen der monatlichen Bier- und Brotrationen, die den Toten des einfachen Volks zustehen. Um 2500 v. Chr. erhielt ein Dahingegangener in Lagas 7 Krüge Bier, 420 flache Brote, 2 Scheffel Korn, 1 Gewand, 1 Kopfstütze sowie 1 Bett mit ins Grab.19) In einigen frühgriechischen Gräbern hat man nicht nur das vielfältige Zubehör des täglichen Lebens gefunden, sondern sage und schreibe auch Sonden für künstliche Ernährung, was doch wohl nichts anderes bedeutet, als daß die archaischen Griechen Suppen und Brühen in die fahlen Kinnbacken des modernden Leichnams einfüllten.20)

Und im Metropolitan Museum in New York ist (als Inventarstück Nr. 14.130.15) ein bemalter Krater oder Mischkrug zu besichtigen, auf dem ein Knabe mit der einen Hand sich offenbar die Haare rauft, während er mit der anderen Speise in den Mund eines Leichnams stopft (bei dem es sich vermutlich um den seiner Mutter handelt). Darauf kann man sich nur schwer einen Reim machen, solange man nicht annimmt, daß der Fütternde zugleich in halluzinatorischem Kontakt mit der Leiche steht.

18) Vgl. C. L. Woolley, Ur Excavations, Bd. 2, London u. Philadelphia 1934.

19) Wie König Urukagina von Lagas, der diese Mengen später um einiges herabsetzte, uns auf einem Kegel belehrt. Vgl. Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, Chicago: University of Chicago Press 1949, S. 151.

20) E. R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley: University of California Press 1968.

21) Sir Mortimer Wheeler, Civilizations of the Indus Valley and Beyond, New York: McGraw-Hill 1966; ausführlicher: ders., The Indus Civilizations (= The Cambridge History of India, Erg.-Bd.), Cambridge: Cambridge University Press 21960.

202

Das Material über die Kulturen im Indus-Tal21) ist dünner gesät: Sämtliche Papyrusschriften sind ein Opfer der Fäulnis geworden, über sonstigen Zeugnissen ruhen Schichten von Alluvialanschwemmungen, und zu alldem ist die Region archäologisch noch keineswegs ausreichend erforscht. Doch soweit dies geschehen ist, fand man auf den Ausgrabungsstätten im Indus-Tal den Totenacker häufig an hoch gelegenem Ort nächst der Zitadelle und fünfzehn bis zwanzig Töpfe mit Speisen als Beigabe bei jeder Leiche — was wiederum übereinstimmt mit der Hypothese, daß man die Toten zum Zeitpunkt der Bestattung noch als lebendig empfand.

Die neolithische Yangshao-Kultur in China22), für die bislang noch keinerlei chronologische Daten fixiert werden konnten (außer als Terminus ante quem die Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr.), beerdigte ihre Toten in mit Holz verschalten Gräbern und gab ihnen Töpfe mit Speisen und Steingeräte mit. Um 1200 v.Chr. dann weist die Shang-Dynastie Königsgräber mit Menschen- und Tieropfern auf; die Ähnlichkeit mit den um ein Jahrtausend älteren Grabfunden in Mesopotamien und Ägypten ist so frappant, daß einige Gelehrte zu der Überzeugung kamen, die Zivilisation sei vom Westen her auf dem Weg der Diffusion nach China gelangt.23)

Ähnlich waren in Mittelamerika die Olmekengräber der Zeit 800-300 v. Chr. reichlich mit Töpfen voll Speisen versehen. In den Maya-Königtümern wurden die Toten des Adels so bestattet, als ob sie auf den Tempelplätzen weiterlebten. Ein Häuptlingsgrab, das kürzlich unter einem Tempel in Palenque entdeckt wurde, kann es an prachtvoller Ausgestaltung mit jedem Gegenstück in der Alten Welt aufnehmen.24)

In Kaminaljuyu, einer Stätte aus der Zeit um 500 n.Chr., war ein Häuptling in Gesellschaft zweier Jünglinge, eines Kindes und eines Hundes begraben.

22 Vgl. William Watson, Early Civilizations in China, New York: McGraw-Hill 1966; ferner Chang Kwang-Chih, The Archaeology of Ancient China, New Haven: Yale University Press 1963.

23 Wagenbegräbnisse, die alles enthalten bis hin zu getöteten Pferden und Wagenlenkern, breiten sich zum Ende der Shang-Zeit (11. Jh. v. Chr.) hin immer mehr aus; die Sitte überdauert bis in die Chou-Zeit (8. Jh. v. Chr.) und stirbt dann aus. Wie kommt es zu so etwas? Ist denn nicht die einzig mögliche Erklärung die, daß man glaubte, die Könige seien noch am Leben und benötigten daher weiterhin ihre Wagen und ihr Personal? Und daß man dies glaubte, weil man sie noch reden hörte?

24 von Hagen, Die Kultur der Maya (vgl. Fußnote auf Seite 193), S. 143.

203

Angehörige des gewöhnlichen Volks begrub man mit dem Mund voll gestampfter Maiskörner im Lehmboden ihrer Behausungen zusammen mit ihren Waffen und Gerätschaften sowie mit Töpfen, angefüllt mit Speis und Trank, genau wie in früheren Kulturen auf der anderen Seite des Ozeans. Zu erwähnen sind ferner die Porträtskulpturen von Yucatán, die als Urnen für die Asche abgeschiedener Häuptlinge dienten; die Schädelabgüsse von Mayapan; sowie im Andenhochland die kleinen Katakomben, in denen Leute des gemeinen Volks in Sitzhaltung gefesselt, umringt von Schalen mit chicha und den Dingen und Gerätschaften, die sie im Leben benutzt hatten, bestattet wurden.25)

Die Toten wurden alsdann huaca, gottgleich, genannt, was ich als weiteres Indiz dafür werte, daß man sie als die Quellen halluzinierter Stimmen identifizierte. Und wenn die Konquistadoren berichten, daß nach Meinung der Eingeborenen jenes Landes ein Mensch erst lange nach seinem Tod «stirbt», dann scheint mir das nur so zu verstehen, daß es eben so lange dauerte, bis die halluzinierte Stimme dieses Menschen schließlich verstummte.

Daß die Götter ursprünglich nichts anderes als die Toten waren, erhellt auch aus den Schriftzeugnissen derjenigen bikameralen Kulturen, die eine Schrift entwickelten. In einem zweisprachigen Beschwörungstext aus Assyrien werden die Toten unumwunden als Ilani, Götter, apostrophiert.26 Und drei Jahrtausende später notierte Sahagun in einem der frühesten Berichte über Land und Leute Mittelamerikas: die Azteken «nannten den Ort Teotihuacan, d.h. Grabstätte der Könige; die Alten sagten: der Verstorbene ist zum Gott geworden; oder sagte jemand: er ist zum Gott geworden, so sollte das heißen: er ist gestorben».17)

Noch in der Epoche des Bewußtseins kannte man die Überlieferung, daß Götter in grauer Vorzeit verstorbene Menschen waren. Hesiod weiß von einem goldenen Menschengeschlecht, das dem eisernen seines eigenen Zeitalters vorausging; und wenn von diesem Geschlecht irgendwelche gestorben sind, «werden sie fromme Dämonen der oberen Erde genennet, Gute, des Wehs Abwehrer, der sterblichen Menschen Behüter»28). Noch vier Jahrhunderte später ist diese Vorstellung den Griechen geläufig: Platon zum Beispiel zitiert sie sowohl in der «Politeia» (469 A) wie im «Kratylos» (398).

25) von Hagen, Das Reich der Inka (vgl. Fußnote auf Seite 197), S. 137.

26) Heidel, a.a.O. (vgl. Fußnote auf Seite 201), S. 153,196.

27) Zitiert bei Covarrubias (vgl. Fußnote auf Seite 193), S. 123.

28) Hesiod, Werke und Tage, 120-121.

204

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als seien Töpfe mit Essen und Getränken in ausnahmslos allen Gräbern der genannten Kulturen und Regionen anzutreffen; ich sage nur: Grabbeigaben dieser Art sind im bezeichneten Rahmen weit verbreitet. Und häufig ist es sogar so, daß Ausnahmen die Regel bestätigen. So zum Beispiel war Sir Leonard Woolley bei der Ausgrabung der (in die Zeit um 1900 v.Chr. datierenden) Privatgräber im mesopotamischen Larsa zunächst überrascht und enttäuscht angesichts der Armseligkeit dessen, was sie enthielten. Selbst mit großem Konstruktionsaufwand gebaute Gewölbe hatten an Beigaben nichts weiter aufzuweisen als etwa ein paar irdene Gefäße hinter der Tür der Grabkammer, jedoch keinerlei Ausstattung der Art, wie man sie von anderweitigen Grabfunden kannte.

Die Erklärung dafür lag auf der Hand, sobald er sich vor Augen hielt, daß diese Gräber sämtlich jeweils unter Wohnstätten angelegt waren: Der Tote der altbabylonischen Epoche brauchte keine Ausstattung oder größere Essensvorräte als Grabbeigaben, da ihm ja alles in dem Haus über seinem Kopf zur Verfügung stand. Essen und Getränk nahe der Kammertür dürften wohl so etwas wie eine Erste-Hilfe-Maßnahme für den Dringlichkeitsfall großen Hungers dargestellt haben, damit der Tote, falls ihn das Bedürfnis nach «geselligem Beisammensein» mit der Familie ankam, sich gut gelaunt zeigte.

Von Mesopotamien bis Peru sind also für die Hochkulturen zumindest auf einer Etappe ihrer Entwicklung Bestattungsgepflogenheiten kennzeichnend, die den Toten behandeln, als würde er noch weiterleben. Und soweit Schriftzeugnisse vorliegen, bekunden sie, daß die Toten häufig als Götter bezeichnet wurden. Das mindeste, was sich dazu bemerken läßt, ist, daß es der Hypothese vom Überdauern der Stimmen der Toten in den Halluzinationen der Lebenden nicht widerspricht.

205

Indes, ist die Annahme eines Zusammenhangs zwischen Totenkult und Stimmhalluzinationen zwingend? Könnte es nicht einfach so sein, daß der Grund für die geschilderten Bräuche in bloßer Trauer zu suchen ist — in einer Art Weigerung, sich mit dem Tod eines geliebten Menschen oder eines verehrten Führers abzufinden, die dazu führt, daß man dem Toten, gleichsam als Zeichen der Liebe und Zuneigung, den Namen «Gott» beilegt? Immerhin eine denkbare Erklärung. Sie ist jedoch zu schwach, um dem Gesamtbild, zu dem sich die Befunde zusammenfügen, gerecht werden zu können: Sie erklärt nicht die Ubiquität des einheitlichen Musters, Tote als Götter zu betiteln, in weit auseinanderliegenden Weltteilen; nicht das Gigantische mancher kultischen Veranstaltungen, etwa der Pyramidenbauten; und noch nicht einmal, wieso wir in Volksglauben und Literatur noch heute auf die Spur von Geistern treffen, die mit Botschaften für die Lebenden aus ihren Gräbern zurückkehren.

Sprechende Idole

Eine dritte Eigenheit der frühen Hochkulturen, die im Zusammenhang der Bikameralitätshypothese für mich Beweiswert hat, ist die gewaltige Anzahl und Vielfalt plastischer Menschendarstellungen sowie die unverkennbar zentrale Rolle, die sie im Alltag des Altertums spielen. Als deren Vorform haben ohne Zweifel die bereits erwähnten aufgestützten Leichname von Stammesführern und nachbehandelten Schädel zu gelten. Davon ausgehend folgte eine erstaunliche Entwicklung der Menschenplastik. Deren unverkennbare Wichtigkeit im jeweiligen kulturellen Rahmen ist schwerlich zu verstehen ohne die Annahme, daß sie als Hilfsmittel bei der Erzeugung von Stimmhalluzinationen dienten. Dies ist jedoch alles andere als eine einfache Angelegenheit, und die erschöpfende Erklärung dürfte wohl ein Geflecht durchaus unterschiedlicher Prinzipien in sich fassen.

206

Statuetten

Die kleinsten dieser Plastiken sind Statuetten, wie sie in fast allen alten Königtümern von den ersten menschlichen Dauersiedlungen an gefunden wurden. Im siebenten und sechsten Jahrtausend v. Chr. sind sie äußerst primitiver Machart — kleine Steine mit eingeritzten Gesichtszügen oder groteske Tonfiguren. Daß sie im Kulturzusammenhang etwa um 5600 v.Chr. eine wichtige Rolle spielten, belegen die Ausgrabungen in Hacilar in der südwestlichen Türkei. Flache weibliche Standbilder aus gebrannter Erde oder aus Stein, Augen, Nase, Haar und Kinn auf der Oberfläche eingeritzt, waren in jedem Haus zu finden29) — ich würde sagen: geradeso, als seien sie die halluzinatorischen Überwacher der Bewohner. In den Amrah- und Gerzeh-Kulturen Ägyptens (um 3600 v.Chr.) hatte man auf Stoßzähne geschnitzte bärtige Köpfe mit konzentrischen Ringen als Augen, das Ganze jeweils 15-20 Zentimeter lang und in die Hand passend.30 Und ihnen kam solche Bedeutung zu, daß man sie nach dem Tod ihres Besitzers in seinem Grab aufstellte.

In den meisten Zentren mesopotamischer Hochkulturen wurden Statuetten in gewaltigen Mengen ausgegraben, so in Lagas, Uruk, Nippur und Susa.31) In Ur fand man, jeweils an der Wand im Zimmerboden vergraben, kastenartige Verschalungen aus gebrannten Ziegeln, die schwarz und rot bemalte Tonfiguren enthielten, doch war eine Wand der Verschalung weggelassen, so daß sie zur Mitte des Raums hin offenstand.

29) Mellaart, a.a.O. (vgl. Fußnote auf Seite 187), S. 106; vgl. ferner Clark & Piggott, a.a.O. (vgl. Fußnote auf Seite 187), S. 204.

30) Vgl. Flinders Petrie, Prehistoric Egypt, London: British School of Archaeology in Egypt 1920, S. 27 u. 36. Selbst Götter werden zuweilen mit Handidolen in der Hand dargestellt. Ein Beispiel aus Anatolien findet man in: Seton Lloyd, a. a. O. (vgl. Fußnote auf Seite 190), S. 51; ein Beispiel aus der Maya-Kultur in: A.P. Maudslay, Archaeology in Biologia Centrali-Americana, New York: Arte Primitivo 1975, Bd. 2, Tafel 36 (Stele F, Nordseite).

31) In späteren Ritualen wurden sie mit übernatürlichen Kräften ausgestattet; vgl. H.W.F. Saggs, The Greatness That Was Babylon, New York: Mentor Books 1962, S. 301-303.

207

Indes, was genau die Funktion all dieser Statuetten war, zählt nicht zu den geringsten Rätseln der an Rätseln nicht armen Archäologie. Die geläufigste Ansicht zu dieser Frage verdankt sich dem kritiklosen Eifer, mit dem die Ethnologen im Anschluß an Frazer Fruchtbarkeitsriten aus jedem zerkratzten Kieselstein herauslasen. Wenn die Statuetten jedoch irgend etwas mit Fruchtbarkeitskulten im Frazerschen Sinn zu tun hätten, dürften wir sie nicht an Orten finden, wo es mit der Fruchtbarkeit keinerlei Probleme gab. So ist es aber nicht. Die Kultur der Olmeken im fruchtbarsten Landstrich von Mexiko hat eine erstaunliche Vielfalt solcher Statuetten, häufig mit aufgesperrtem Mund und übertrieben großen Ohren — exakt wie man es erwarten würde, wenn man annimmt, daß ihre Ausdrucksgestaltung den Zweck erfüllt, den Stimmen, die man hörte, in der sichtbaren Welt einen Platzhalter zu schaffen, mit dem man gegebenenfalls Dialoge führen konnte.32)

Freilich ist die weitergehende Erklärung nicht einfach. Genau wie die Kultur, der sie angehören, scheinen auch die Statuetten eine Entwicklung durchlaufen zu haben. Um beim zuletzt genannten Beispiel zu bleiben: Im Anfangsstadium bilden die früholmekischen Statuetten eine überzogene Prognathie (Vorstehen des Oberkiefers) aus, die sie schließlich fast wie Tiere erscheinen läßt. In der Teotihuacán-Periode dann sind sie kunstvoller und feiner ausgestaltet; in ihren großen, mit zartroten, -gelben und -weißen Farbtupfern bemalten Kopfbedeckungen und Umhängen ähneln sie sehr den olmekischen Priestern.

In einer dritten Entwicklungsetappe sind die Statuetten der Olmeken noch sorgfältiger lebensgetreu modelliert, zuweilen mit ausgebildeten Gelenken an Armen und Beinen; zuweilen haben sie, wie Reliquiare, einen Hohlraum im Innern, der mit einem kleinen quadratischen Deckel verschlossen war und weitere, winzig kleine Figurinen enthielt — was möglicherweise ein Ausdruck der Verwirrung im bikameralen Führungsprinzip ist, die unmittelbar vor dem Zusammenbruch der olmekischen Hochkultur auftrat. Denn diese Phase, die nicht nur eine Flut von Statuetten, sondern auch neue Riesenstandbilder mit offenen Mündern in halbfertigem Zustand aufweist, ging um 700 v. Chr. mit der mutwilligen Zerstörung der Metropole Teotihuacán zu Ende:

32) Vgl. Burland, a.a.O. (Fußnote auf Seite, 192), S. 22 f; Bushneil, a.a.O. (Fußnote auf Seite 192), S. 37f

208

Man brannte die Tempel nieder und schleifte die Mauern, ehe man aus der Stadt wegzog. Waren die Stimmen verstummt und sollten mit vermehrter Bilderproduktion wieder heraufbeschworen werden? Oder hatten sie sich zu einem chaotischen Durcheinander vervielfacht?

Für die Mehrzahl dieser Statuetten muß aufgrund ihrer Größe und Quantität bezweifelt werden, daß sie dazu da waren, Gehörshalluzinationen auszulösen. Tatsächlich könnte es sich bei einem Teil von ihnen um die mnemotechnischen Hilfsmittel, die Erinnerungsstützen eines Menschenschlags ohne Bewußtsein gehandelt haben, dem es nicht gegeben war, normbildende Erfahrungen per Willensakt zu reproduzieren; in diesem Fall mag man sich ihre Funktion ähnlich derjenigen der Quipu (Knotenschriftschnüre) der Inka oder des uns aus unserer eigenen Kultur vertrauten Rosenkranzes denken.

So kennt man zum Beispiel drei Typen von Fundament-Statuetten aus Bronze, die in Mesopotamien an den Ecken neuerrichteter Gebäude oder unter Türschwellen vergraben wurden: einen knienden Gott, der einen Pflock in den Boden treibt; einen Korbträger; und einen liegenden Stier. Die derzeit akzeptierte Theorie, wonach sie dazu da waren, böse Geister unter den Boden des Gebäudes zu verbannen, darf wohl kaum als das letzte Wort zur Sache gelten. Statt dessen ist es denkbar, daß es sich um semi-halluzinatorische Gedächtnishilfen für einen Menschenschlag ohne Bewußtsein handelte, die dazu anhielten, die Pfosten gerade aufzustellen, beim Heranschaffen des Baumaterials nicht zu erlahmen und für schwere Stücke die Ochsen einzuspannen.

Doch dürfen wir sicher sein, daß ein Teil dieser kleinen Objekte als Hilfsmittel für die Hervorbringung bikameraler Stimmen tauglich war. Dies gilt insbesondere für die aus der Zeit um 3000 v. Chr. stammenden Augenidole, wie sie vor allem im Teil Brak am Gaggaga (einem Nebenfluß des Habur, der seinerseits ein Nebenfluß des Euphrat ist) zu Tausenden gefunden wurden: schwarzweiße Gebilde aus Alabaster, bestehend aus einem flachen, keksähnlichen Korpus mit einem augenförmigen, ehemals malachitgrün getönten Aufsatz. Wie die älteren Stoßzahn-Idole der Amrah- und Gerzeh-Kulturen eignen sie sich dazu, in der Hand gehalten zu werden.

209

Die meisten haben nur ein Augenpaar, doch gibt es auch welche mit zweien; manche tragen Kronen, manche Kennzeichnungen, die sie eindeutig als Gottheiten ausweisen. An anderen Ausgrabungsstätten — in Ur, Mari und Lagas — wurden größere Augenidole aus Terrakotta gefunden; da ihre Augen die Form von offenen Schlaufen haben, hat man sie Brillenidole getauft. Andere Augenidole, aus Stein verfertigt und auf Sockeln oder Altären postiert, sehen aus wie zwei Muffen auf einer quadratischen, mit Einritzungen verzierten Platte, die einen Mund darstellen könnte.33)

Eine Theorie der Idole

|

Hier ist nun ein weiterer Ausblick in die Psychologie vonnöten. Blickkontakt ist unter Primaten von überaus wichtiger Bedeutung. Unterhalb der Menschheitsebene artikuliert sich in ihm die relative Position zweier Individuen in der Rangordnung der Sozietät, was bei vielen Primatenarten so aussieht, daß sich das rangniedrigere Tier grinsend abwendet. Beim Menschen hat sich der Blickkontakt — vermutlich im Zusammenhang mit dem stark verzögerten Reifungsprozeß — zu einer hochbedeutsamen sozialen Interaktion entwickelt. |

|

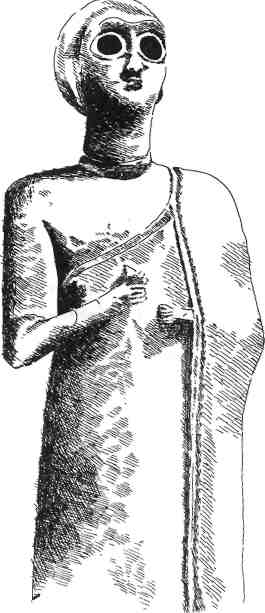

Zu Tausenden wurden solche «Augenidole», die man in der Hand halten konnte, gefunden. Dieses Exemplar stammt aus dem Teil Brak an einem der Quellflüsse des Euphrat (etwa 3300 v. Chr.). Die gehörnte Gazelle ist das Symbol der Göttin Ninhursag.

|

33) Vgl. M. E. L. Mallowan, Early Mesopotamia and Iran, New York: McGraw-Hill 1965, Kap. 2.

210

Ein Säugling sieht der Mutter in die Augen, nicht auf den Mund, wenn sie mit ihm spricht; es handelt sich dabei um eine automatische und universelle Reaktion. Der Ausbau solchen Blickkontakts zum Artikulationsmedium von Autoritäts- und Liebesbeziehungen ist ein immens wichtiger Entwicklungsweg, dessen Verlauf noch der Erforschung harrt.

Wir können uns hier mit der Andeutung begnügen, daß die Autorität eines Höhergestellten in der Regel eindrücklicher empfunden werden dürfte bei direkter Konfrontation Auge in Auge mit ihm. Das Erleben einer solchen Situation ist verbunden mit einem Gefühl von Streß, von Unentschlossenheit und obendrein mit einer Art Bewußtseinsschwäche, so daß man sich leicht vorstellen kann, wie das Simulieren einer derartigen Situation mit Hilfe einer Statue zur Vertiefung des Effekts halluzinierter Götterreden beiträgt.

Die Augen werden somit zu einem hervorstechenden Merkmal der Tempelplastik der gesamten bikameralen Epoche. Der Durchmesser des menschlichen Auges beträgt ungefähr 10 Prozent der Schädelhöhe; die entsprechende Proportion bei einem Idol werde ich künftig als dessen Augenindex bezeichnen.

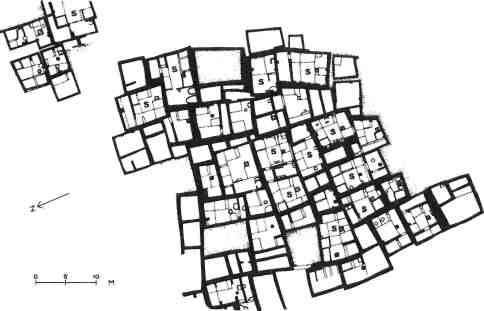

Der Gott Abu, auf der gegenüberliegenden Seite eine unbekannte Göttin.

Beide Statuen wurden in einem Tempel von Tell Asmar bei Bagdad gefunden, wo sie heute im Nationalmuseum aufbewahrt werden.

Sie datieren in die Zeit um 2.600 v. Chr.

34) Abgebildet in zahlreichen Oberblicksdarstellungen, so beispielsweise bei Mallowan, a.a.O. (vgl. vorige Fußnote), S. 43 u.45.

|

Die berühmten zwölf Statuen,34) die in der Favissa des Abu-Tempels zu Esnunna (dem heutigen Teil Asmar) gefunden wurden und die, den auf ihren Basen eingemeißelten Symbolen zufolge, Gottheiten darstellen, haben einen Augenindex von nicht weniger als 18 Prozent: Aus riesengroßen kreisrunden Augen blicken sie uns mit unbeugsamer Autorität aus fünftausendjähriger geschichtsloser Vergangenheit hypnotisierend an. Das gleiche Bild bei anderen Idolen von anderen Fundorten. Ein besonders schönes und mit Recht berühmtes Marmorhaupt aus Uruk35 hat einen Augenindex von über 20 Prozent; zu erkennen ist noch, daß Augen und Brauen ehemals Inkrustierungen aus Edelstein sowie daß Gesicht und Haare bemalt waren und daß der Kopf zu einer lebensgroßen, inzwischen zu Staub zerfallenen Holzstatue gehörte. 35) Vgl. Mallowan, a.a.O. (vgl. Fußnote auf Seite 209), S. 55. |

|

211

|

212

Um 2700 v. Chr. gibt es in dem reichen Stadtstaat Mari am mittleren Euphrat eine Überfülle von Alabaster- und Kalkspatplastiken leichtgewandeter Gottheiten, Herrscher und Priester, deren Augen, kräftig mit schwarzer Farbe konturiert, bis zu 18 Prozent der Schädelhöhe messen. Im Haupttempel von Mari herrschte die berühmte «Göttin mit der Blütenvase», deren riesengroße leere Augenhöhlen einst hypnotische Edelsteine faßten und die einen Aryballos (eine kleine Kugelvase) schräggeneigt in Händen hält.

Durch das Innere der Statue lief eine Röhre, die den Aryballos mit einem Wasserreservoir verband: Über den Rand des Gefäßes hinaustretend, strömte die Flüssigkeit über das Gewand des Idols abwärts und hüllte die untere Partie in einen wallenden Schleier; zugleich entstand ein zischendes Geräusch, wie es sich trefflich eignet, in eine Gehörshalluzination eingebaut zu werden. Nicht zu vergessen sind hier die berühmten Abbilder des Gudea, des rätselhaften Herrschers von Lagas (um 2100 v. Chr.), aus härtestem Stein gemeißelt und allesamt mit einem Augenindex von 17 oder 18 Prozent.

Der Augenindex der Tempel- und Grabplastiken ägyptischer Pharaonen erreicht manchmal zo Prozent. Die wenigen ägyptischen Holzstatuen, die überdauert haben, lassen erkennen, daß ihre übergroßen Augen ehemals aus in Kupfer gefaßten Quarzen oder Kristallen bestanden. Wie für eine Monarchie vom Gottkönig-Typ (vgl. das folgende Kapitel) nicht anders zu erwarten, spielten Idole in Ägypten offenbar nicht die gleiche herausragende Rolle wie in Mesopotamien.

Von der Steinplastik der Indus-Kulturen sind nur wenige Beispiele erhalten, doch an diesem wenigen lassen sich auffallende Augenindizes von mehr als 20 Prozent feststellen.36) Aus der bikameralen Epoche Chinas sind bislang noch keine Idole bekannt. Doch mit dem neuerlichen Beginn einer Hochkultur um 900 v. Chr. in Mittelamerika zeigt sich wiederum ein ähnliches Bild wie Jahrtausende früher im Vorderen Orient, wenngleich mit charakteristischen Eigenheiten: mächtige, oft knapp zweieinhalb Meter hohe Köpfe, ohne Körper bei La Venta und Tres Zapoltes aus dem Boden wachsend (ein Teil von ihnen ist heute im Olmekenpark in Villahermosa aufgestellt); sie sind aus hartem Basalt gemeißelt, tragen in der Regel eine Haube, nicht selten mit großen Ohrenklappen, so daß die ganze Kopfbedeckung sehr den Schutzhelmen der amerikanischen Footballspieler ähnelt.

36) Vgl. z.B. die Illustrationen in: Wheeler, a.a.O. (vgl. Fußnote auf Seite 2.01).

213

Der Augenindex dieser Köpfe reicht von normalen n bis zu mehr als 19 Prozent. Gewöhnlich ist der Mund halb geöffnet wie beim Reden. In zahlreichen Exemplaren war in der Olmekenkultur auch ein schwer deutbares Keramikidol in Gestalt eines geschlechtslosen Kindes verbreitet; diese Figuren sitzen ausnahmslos mit weitgespreizten Beinen da, als wollten sie ihre Geschlechtslosigkeit zur Schau stellen, und halten mit vorgebeugtem Oberkörper ihre breiten Schlitzaugen fest auf den Betrachter gerichtet; die dicken Lippen sind wie zum Sprechen geöffnet.

Waren die Lider geöffnet, so betrug der Augenindex bei der Auswahl von Figuren, die ich zu diesem Zweck selbst in Augenschein genommen habe, im Durchschnitt 17 Prozent. Man kennt aus der Olmekenkultur auch Statuetten von halber Lebensgröße mit noch größerem Augenindex; nicht selten findet man sie als Grabbeigaben, so auf der von olmekischem Einfluß zeugenden Ausgrabungsstätte von Tla-tilco bei Mexico City, die auf die Zeit um 500 v. Chr. zurückgeht; man gewinnt hier den Eindruck, daß der Tote zusammen mit seinem Privatidol begraben wurde, um weiterhin von ihm hören zu können, was er zu tun hatte.

Maya-Idole haben gewöhnlich keinen derart anomalen Augenindex. Aber in den großen Städten auf Yucatán pflegte man verstorbene Führer in Porträtstatuen zu verewigen, die nach meinem Dafürhalten gleichfalls halluzinogenen Zwecken dienten. Im Hinterkopf wurde ein Hohlraum gelassen, der die Asche des Toten aufnahm. Und Bischof Landa, ein Chronist des sechzehnten Jahrhunderts, berichtet: «sie bewahrten diese Bildwerke mit großer Ehrfurcht auf.»37)

Bei den Cocom, ehemals (um 1200 n. Chr.) Herrscher von Mayapan, wiederholte sich ein kulturelles Muster, das wir vom neuntausend Jahre älteren Natoufien her kennen. Sie enthaupteten ihre Toten,

«und nachdem sie die Schädel ausgekocht hatten, befreiten sie sie vom Fleische, sägten sodann die eine Hälfte des Hinterschädels ab und ließen nur die Vorderpartie mit Kieferknochen und Zähnen unangetastet. Dann ersetzten sie das Fleisch ... durch eine Art Erdpech [und Gipsmörtel], was ihnen ein natürliches und lebensähnliches Aussehen verlieh ... sie bewahrten sie in den Beträumen ihrer Häuser auf und boten ihnen an Festtagen Nahrung dar ... sie glaubten, ihre Seelen wohnten darin, und diese Gaben kämen ihnen zugute».38)

37) Zitiert nach von Hagen, Die Kultur der Maya (vgl. Fußnote auf Seite 193), S. 144.

38) Landa, zitiert nach von Hagen, ebd.

Nichts spricht gegen die Auffassung, daß man die präparierten Köpfe so behandelte, weil die Stimmen ihrer früheren Besitzer «in ihnen» steckten.

Die Maya verwendeten noch viele andere Arten von Idolen, und zwar in solchen Mengen, daß ein spanischer Statthalter, der 1565 den Auftrag erhielt, in seiner Stadt mit dem Götzendienst aufzuräumen, angesichts der erbrachten Ernte entgeistert berichtete: «In meiner Gegenwart wurden mehr als eine Million Idole herbeigeschafft.»39) Ein Typ des Maya-Idols wurde aus Zedernholz geschnitzt, das die Maya ku-che (heiliges Holz) nannten. «Und das heißen sie: Götter machen.» Die Schnitzarbeit wurde unter Furcht und Zittern von Priestern (ckak) ausgeführt, die zu strengem Fasten in eine zuvor mit Räucherwerk und Gebeten geweihte Hütte eingeschlossen waren.

39) von Hagen, ebd., S. 178.

Maya-Gott, etwa 3,5 m hohe Stele aus Copan in Honduras.

Datiert: um 700 n. Chr.

214

215

Die Herrgottsschnitzer «schnitten sich des öfteren in ein Ohr, um die Götzen mit dem Blut einzureiben, und brannten Räucherwerk vor ihnen ab». Die fertigen Gottheiten wurden reich gekleidet auf Podesten in Miniaturbauwerken aufgestellt, von denen einige an weniger zugänglichen Orten das Zerstörungswerk des Christentums und der Zeit überlebt haben, so daß stets von neuem die eine und andere gefunden wird. Nach einem Augenzeugenbericht aus dem sechzehnten Jahrhundert «glaubten die armseligen Tölpel, die Götzenbilder sprächen mit ihnen, und darum opferten sie ihnen Vögel, Hunde und auch von ihrem eigenen Blut, ja sogar Menschen».40,41)

Sprachen die Idole?

Wie können wir wissen, daß diese Idole «sprachen» im Sinne der Bikameralitätshypothese? Mir ist es hier nicht zuletzt auch darum zu tun gewesen, einsichtig zu machen, daß allein schon die Existenz von Groß- und Kleinplastik nach einer Erklärung verlangt. (Daß hier überhaupt eine Problematik vorliegt, ist bisher noch kaum wahrgenommen worden.) Diese Erklärung liefert die Hypothese von der bikameralen Psyche. Das Aufstellen derartiger Idole an kultischen Plätzen; die in einer Reihe von Kulturen beobachtete Praxis, in die Augenhöhlen Edelsteine vom glänzenden Typ einzusetzen; ein in den zwei bedeutendsten frühen Hochkulturen anzutreffendes ausgefeiltes Ritual, um neuen Statuen den Mund zu öffnen (vgl. das folgende Kapitel): all das rückt die vorhandenen Beweisstücke in eine bestimmte Perspektive.

Die Keilschriftliteratur zitiert sprechende Götterstandbilder häufig. Noch am Anfang des ersten Jahrtausends v. Chr. heißt es in einem königlichen Brief:

40) Alle Zitate nach dem Augenzeugenbericht des Spaniers Landa aus dem 16. Jh.; zitiert in: J. Eric S. Thompson, Maya History and Religion, S. 189-191.

41) Auch bei den Inkas gab es eine Vielfalt von zum Teil mannshohen Idolen, die man als Götter bezeichnete, einige aus Gold oder Silber gefertigt, andere aus Stein, bekrönt und bekleidet; entdeckt wurden sie von den Spaniern allesamt in abgelegenen Tempeln des Inkareichs. Vgl. von Hagen, Das Reich der Inka (vgl. Fußnote auf Seite 197), S. 152,197, 202.

216

Ich habe die Omina zur Kenntnis genommen... Ich habe sie der Reihe nach Samas vortragen lassen... das Königsbild [eine Statue] von Akkad ließ Gesichte vor mir aufsteigen und rief mit lauter Stimme: «Welch böses Omen hast du dir vom Königsbild gefallen lassen?»

Wiederum sprach es: «Sage dem Gärtner... [hier wird die Keilschrift unleserlich, entzifferbar ist dann wieder das folgende] ...es erhob Fragen nach Ningal-Iddina, Samas-Ibni und Na'id-Marduk.»

Die Rebellion im Lande betreffend, sagte es: «Nehmt die befestigten Städte ein, eine nach der andern, damit kein Verfluchter sich vor dem Gärtner zeige.»41)

Auch das Alte Testament der Bibel läßt erkennen, daß von den dort erwähnten Idolen ein Typus, der Terap, sprechen konnte. Hesekiel 21, 26 läßt den König zu Babylon bei mehreren von ihnen Auskunft einholen. Ein weiteres direktes Indiz stammt aus dem amerikanischen Erdteil. Die unterworfenen Azteken erzählten den spanischen Eindringlingen, wie ihre Geschichte begann, als eine Statue aus einer Tempelruine — dem Relikt einer älteren Zivilisation — zu ihren Führern sprach. Das Standbild befahl ihnen, von ihrem Sitz aufzubrechen, den vor ihnen liegenden See zu überqueren und es auf ihrer Reise überallhin mitzunehmen; es lenkte sie hierhin und dorthin genau wie die körperlosen bikameralen Stimmen, die Moses im Zickzack durch die Wüste Sinai führten.43)

Und schließlich sind da die bemerkenswerten Zeugnisse aus Peru. Alle frühesten Berichte von der Eroberung Perus, von gelehrigen Schülern der spanischen Inquisition verfaßt, stimmen darin überein, daß das Königreich der Inka vom Teufel regiert wurde. Beweis: Der Leibhaftige persönlich redete wirklich und wahrhaftig zu den Inka aus dem Mund ihrer Götzenbilder.

Für diese ungehobelten, in blindestem Dogmatismus befangenen Christen, die aus den bildungsärmsten Regionen Spaniens stammten, war dies nicht weiter verwunderlich. Der allererste in die europäische Heimat abgesandte Bericht vermerkte: «in dem Tempel [des Pachamac] hielt sich ein Teufel auf, der in einem finsteren Raum, der so dreckig war wie er selber, zu den Indianern zu sprechen pflegte.»44) Und ein späterer Bericht vermeldete:

... es war in den indianischen Landen erwiesenermaßen weit verbreitet, daß der Teufel in diesen falschen Heiligtümern Rede und Antwort stand... Gewöhnlich zur Nachtzeit traten sie, mit widerlich gebeugtem Kopf und Rücken rückwärts gehend, zu ihrem Götzen ein, und dergestalt pflagen sie auch Rat mit ihm.

So er ihnen antwortete, war dies gemeinhin einem furchterregenden Gezischel zu vergleichen, oder wie ein Zähneknirschen, und solches regte ihr Entsetzen auf; und alles, was er ihnen anwies und befahl, taugte doch nicht besser als wie zu ihrem Verderben und Untergang.45)

217

#

42) R.H. Pfeiffer, State Letters of Assyria, New Haven: American Oriental Society 1935, S. 174

43) CA. Burland, a.a.O. (vgl. Fußnote auf Seite 192), S. 47.

44) (Anon.), The Conquest of Peru, ü. und komm. von J. H. Sinclair, New York: New York Public Library 1919, S. 37 f.

45) Father Joseph de Acosta, The Natural and Moral History of the Indies, London: Hakluyt Society 1880, Bd. 2, S. 325 f.