2 Auf der Suche (1924-1930) Von der Hand in den Mund Jungk-1993

1.

41-63

»Sie haben mein Leben verändert!« Als ich nach dem Erscheinen meines zweiten Buches diesen Satz zum ersten Mal aus dem Munde eines Lesers hörte, war meine Reaktion eine Mischung aus Freude und Mißtrauen. Wollte mir da ein Unbekannter, der nach seinem Äußeren zu schließen viel älter war als ich, nur schmeicheln, oder meinte er es ernst?

Als mir dann etwas später ein junger Mann das gleiche sagte, wurde der Funken des Stolzes sofort von dem Hauch der Verantwortung gelöscht. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, daß ein Buch - in diesem Fall ein literarisch eher mittelmäßiges - meinen Lebensweg entscheidend beeinflußt und erschwert hat. Sein Titel war eine Behauptung, die zum Schlagwort und zum Programm wurde: <Der Mensch ist gut>.

Der Autor, Leonhard Frank, hatte in leidenschaftlichen fünf Erzählungen sofort nach Kriegsende sein Entsetzen in die Welt hinausgeschrien. Aber die enorme Wirkung dieses dünnen Bandes erklärte sich vor allem aus der Beschwörung einer verloren geglaubten Kraft, die stärker sein sollte als das Grauen, das über die Menschheit gekommen war: die große Liebe von Mensch zu Mensch.

Die gleiche spöttische Skepsis, die ich jetzt gerade gespürt habe, als ich Franks Kernbotschaft niederschrieb, habe ich schon damals bei der ersten Lektüre seiner ekstatischen Schilderung einer zuerst die Stadt, dann das ganze Land erfassenden Friedensdemonstration empfunden.

Und doch: die Gefühle der Sympathie, der Begeisterung und richtungsweisenden Entschlossenheit, die von dieser eindringlichen Propagandaschrift ausgelöst wurden, überrannten Geschmack, Vernunft, Zweifel des Dreizehnjährigen; der, ohne es genau zu wissen, nach etwas gesucht hatte, das ihn noch stärker faszinieren würde als die angstbesetzte großstädtische Umwelt der Nachkriegszeit.

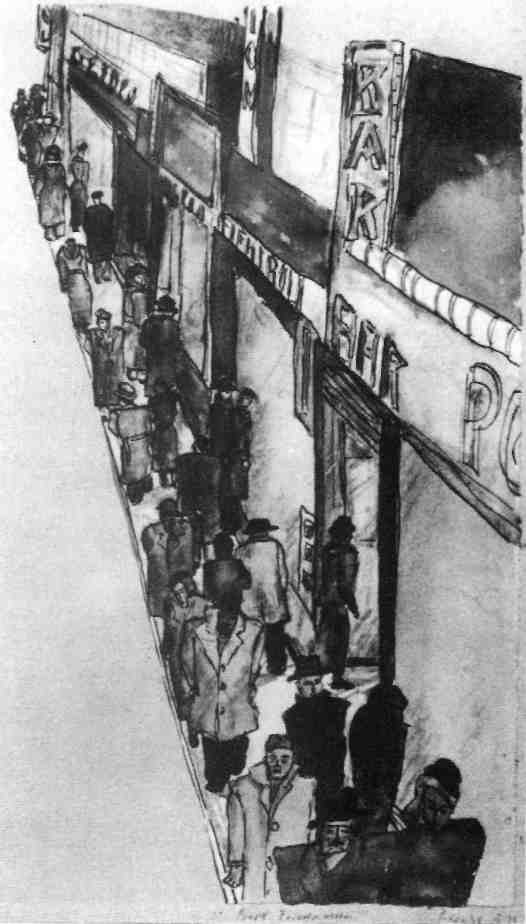

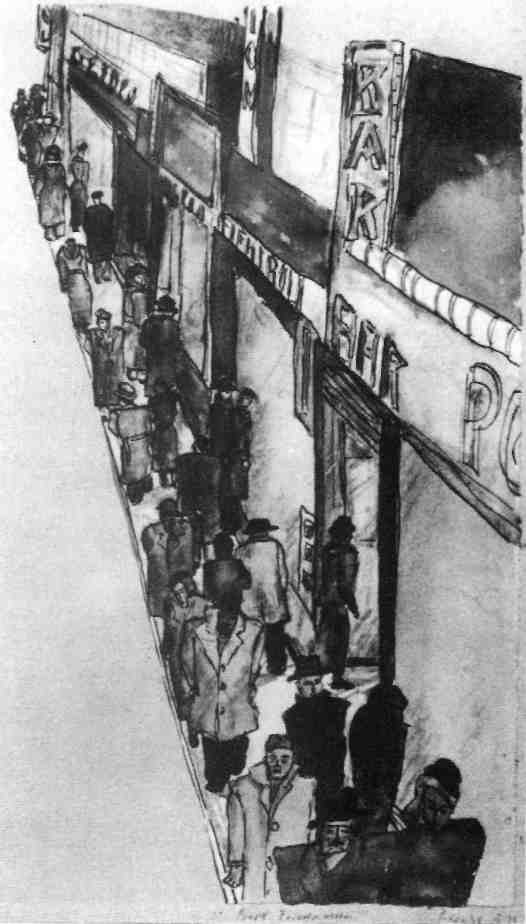

Peter Weiss (1933) Berlin, Friedrichstraße

So groß war der jugendliche Hunger nach etwas Größerem, daß ich für einige Zeit sogar den deutsch-nationalen Predigten unseres Studienrats Dr. Pässlak Glauben geschenkt hatte, in denen er von Sieg, Ruhm und dem ehrenvollen Tod auf dem Schlachtfeld faselte. Damals habe ich zum ersten Mal die verführerische Gewalt eines persönlichen Charismas erlebt. Wie hätte ich sonst auch nur einen Augenblick lang auf diese Schwärmereien von »Preußens Gloria« und dem »gesunden Geist der Vaterlandsliebe« hereinfallen können?

Denn auf dem Schulweg sah ich ja täglich die bettelnden Kriegskrüppel, und in den großen, der neuen Republik wohlgesonnenen Blättern, die meine Eltern lasen, wurde über die perfide Hetze der Presse des Monarchisten Hugenberg stets kritisch berichtet. In seinem [Hugenberg] weitverbreiteten, stramm rechtsorientierten »Lokalanzeiger« und der reißerischen »Nachtausgabe« wurden allerdings Tag für Tag gegen den »Schmachfrieden von Versailles« und gegen die sich endlich anbahnende Verständigung mit dem »Erbfeind« Frankreich gehetzt.

So hatte ich mich dann auch einmal ein paar Mitschülern angeschlossen, die sich nach einem Schulausflug ins Berliner Zeughaus vornahmen, dem Gegenstück dieser verstaubten Waffensammlung, dem erst einige Monate zuvor gegründeten »Anti-Kriegsmuseum«, einen Besuch abzustatten, um »diesen Schwächlingen mal richtig Bescheid zu stoßen«.

Brüllend, lachend, singend stürmten wir in das bis auf eine Aufsichtsperson menschenleere Museum und verstummten. Denn unser Blick war auf ein großes gerahmtes Foto gefallen, aus dem uns ein schwarzverkohlter Schädel anstarrte: die sterblichen Überbleibsel eines Kampfpiloten der von uns so verehrten Richthofen-Staffel. Ich weiß heute gar nicht mehr, was noch alles in dieser kleinen Ausstellung zu sehen war, obwohl ich sicher zehn- bis zwanzigmal dorthin zurückkehrte, denn die Erinnerung an jene dunkle Fratze des abgeschossenen Fliegers hat alle anderen Bilder verdrängt. Sie ist für mich zum großen Warnzeichen an der Schwelle des eigenen Lebens geworden.

42

2.

Zunächst wußte ich nicht, wie ich mit dieser neuen Bedrohung fertigwerden sollte. Massenmörder vom Schlage Haarmanns, vor denen die Eltern uns warnten, waren ja Sonderfälle. Noch nie hatten wir in unserem Lebensumkreis vom Opfer eines solchen Unholds gehört. Aber Kriegsinvaliden begegneten wir in jenen Jahren noch überall, und daß es bald wieder einen Krieg geben werde, ja geben müsse, davon redeten alle, die sich, selbst jetzt, sieben Jahre nach Kriegsende, mit der Niederlage Deutschlands nicht abfinden konnten.

Leonhard Franks Held, der den Aufstand der Liebe gegen Haß und Tod anfachte, hieß Robert wie ich, und so identifizierte ich mich sofort mit ihm. Er war nur eine erfundene Figur. Ich aber war ein Mensch aus Fleisch und Blut, der das, was ein Schriftsteller sich ausgedacht hatte, einmal verwirklichen würde. Davon war ich in meinem pubertären Größenwahn fest überzeugt.

In unserer Schulklasse fand ich nach einiger Zeit vor allem einen, der verstand, was mich von nun an in vielen Stunden des Tages umtrieb und bis in die Träume hinein beschäftigte. Er war ein sehniger, straffer, stets betont aufrecht gehender Sporttyp, der wenig sprach und von uns allen als überlegen angesehen wurde. Wir trafen uns regelmäßig, um miteinander im nahen Grunewald Langstreckenlauf zu trainieren, hatten aber nie über irgendwelche privaten Probleme gesprochen. Als ich ihm jetzt von meinem Erlebnis im Anti-Kriegsmuseum erzählte, ging er zunächst darauf gar nicht ein. Ich hatte das Gefühl, daß ihn meine Erzählung schmerzte und er nicht mehr darüber hören wollte. Aber ich ließ nicht locker und lieh ihm dieses Buch, das mich so sehr aufregte.

Als wir uns am nächsten Tag wiedersahen, drängte ich sofort: »Was sagst du dazu, Nils?« Er antwortete zunächst nicht. Wir trotteten wie stets etwa eine halbe Stunde lang schweigend und tief atmend im Laufschritt nebeneinander her. Erst als wir uns nachher abtrockneten und umzogen, sagte er plötzlich mit ungewohnter Heftigkeit: »Das geht mich doch viel mehr an als dich!«

43

Und nun begann der Freund, der noch nie von sich oder seiner Familie gesprochen hatte, mir von seinem ungewöhnlichen Vater, dem Meuterer aus Gewissensnot, Kapitänsleutnant Hans Paasche, zu erzählen. Ihn hatten die aufständischen Matrosen am Revolutionstag, dem 9. November 1918, aus seiner Internierung befreit, um ihn triumphierend als einen der ihren in den Reichstag zu holen und zum Mitglied der revolutionären Arbeiter- und Soldatenräte zu wählen.

Diesen »Verrat« hatten die Nationalisten dem Sohn einer großbürgerlichen Familie - der Vater war führender Abgeordneter einer patriotischen Großpartei - niemals verziehen. Noch empfindlicher trafen sie seine Veröffentlichungen, in denen er dem Kaiserreich die Hauptschuld am Weltkrieg nachwies und »den Deutschen« aufrief, sich endlich gegen das System zu wenden, das ihn zum »Henker seiner Nachbarn« gemacht habe.

Nicht nur die militanten Rechtsradikalen, sondern auch die neuen Republikaner hatte Paasche gegen sich aufgebracht, weil er ihre Nachgiebigkeit gegenüber den Resten der alten Machtstrukturen geißelte. Enttäuscht hatte der radikale Pazifist sich bald nach dem Fehlschlag des Novemberaufstandes auf sein väterliches Gut »Waldfrieden« zurückgezogen, und dort — Nils erzählte es mit begreiflicher Bewegung — hatten sie den Wehrlosen durch ein bewaffnetes Sonderkommando hinterrücks ermorden lassen.

Jetzt war der Anführer, der gewaltlos für die Bedrängten eintritt und dabei sein Leben aufs Spiel setzt, nicht mehr nur ein literarisches Vorbild, sondern der Vater eines mir nahen Menschen. So spürte ich nun die noch stärkere Verpflichtung, einmal in die Lücke zu treten, die sein Opfertod hinterlassen hatte. Wie aber sollte ich Anschluß zu anderen finden, die ähnlich dachten?

Ich überredete meine Eltern, die mich abends ungern weggehen ließen, mir den Besuch des Vortragsabends einer pazifistischen Organisation, der »Deutschen Friedensgesellschaft«, zu erlauben, und erlebte dort zum ersten Mal, wie unfriedlich, wie rechthaberisch Pazifisten gelegentlich miteinander umgehen können.

44

Wie noch oft in meinem späteren Leben wurde mir genau in diesem Augenblick ein Mensch geschickt, der mir vermittelte, was ich gerade am meisten brauchte. Ich weiß nicht einmal, wie er wirklich hieß, erinnere mich nur noch, daß er zu unserer kleinen Gruppe stieß, die sich jeden Mittag zum langen Weg von der Schule nach Hause zusammenfand.

»Weshalb trägst du eigentlich eine Uniform?« fragte ich ihn. »Und was soll dieses Parteiabzeichen?« Ich deutete auf eine Anstecknadel, die eine aufgehende Sonne symbolisierte. »Wir sind keine Partei«, korrigierte er mich, »sondern ein Bund. Das ist etwas ganz anderes. Viel schöner. Viel aufregender.«

Damit hatte er mein Interesse geweckt. Während der nächsten Viertelstunde unterhielt ich mich nur noch mit ihm, der sich nicht mit einem normalen Vornamen, sondern vertraulich als »Hundeschnauze« vorstellte. Diesen lächerlichen Spitznamen hatte ihm der Führer seines Fähnleins gegeben, als er ihn für würdig befunden hatte, das graue Halstuch der Gemeinschaft zum braunen Fahrtenhemd zu tragen.

Ich wußte schon, daß sich die Pfadfinder und Wandervögel so kostümierten. Ihnen war ich gelegentlich bei Sonntagsspaziergängen mit den Eltern in den Kiefernwäldern der Umgebung begegnet. Sie sangen provokant laut rüde Landsknechtslieder, trugen kleine bunte Wimpel mit sich und schleppten auf dem Rücken Tornister mit dicken wulstigen Schlafsäcken. Seit ich mich als »Pazifist« fühlte, war ich diesen lärmenden Marschierern möglichst ausgewichen.

Erstaunlich für mich war allerdings, daß »Hundeschnauze« berichtete, sein Bund sei nicht national oder gar völkisch ausgerichtet, sondern demokratisch und republikanisch. Ihm gehörten fast ausschließlich junge Juden an, die von anderen Wanderbünden nicht aufgenommen würden.

45

»Komm doch einmal zu einem Heimabend«, forderte mich der neue Bekannte auf, der mir nicht mehr von der Seite weichen wollte. »Wir treffen uns jeden Mittwoch nachmittag bei mir in der Bambergerstraße oder bei einem anderen Kameraden.« »Und was macht ihr da? Lieder üben?« spottete ich. »Nein. Wir lesen gemeinsam etwas und diskutieren dann darüber. Zum Beispiel über Krieg und Frieden oder über die kommende große Veränderung. Jetzt beschäftigen wir uns gerade mit Martin Buber und das, was er über das Verhältnis von Juden und Deutschen schreibt.« Da hatte er mich nun wirklich neugierig gemacht, und ich versprach ihm, nächste Woche bestimmt zu kommen.

So fand ich mich wenige Tage später im typischen »Berliner Zimmer« einer großbürgerlichen Wohnung des »Bayrischen Viertels« ein, die von toleranten Eltern ihrem verhätschelten Sohn für den Nachmittag ganz allein überlassen worden war. Als ich eintraf, saßen er und seine Freunde schon in einem weiten Kreis beieinander. Sie hatten aber nicht auf Stühlen oder Sesseln Platz genommen, sondern auf dem mit einem Perserteppich ausgelegten Fußboden.

Das war, wie ich bald erfuhr, eine der vielen zaghaften Gesten, mit denen diese Jugendlichen ihren Widerspruch zum bequemen Lebensstil der Erwachsenen ausdrücken wollten. Zur Begrüßung faßte jeder die Hände seiner beiden Nachbarn, so daß ein lebendiger Kreis entstand. Noch heute spüre ich dieses ganz neue körperliche Gefühl der Gemeinsamkeit, das dieser Akt der Begrüßung in mir hervorrief, und es wurde damals noch deutlicher, als wir einen Augenblick lang den Kranz der miteinander verbundenen Arme hoben und im Chor ein Wort riefen, daß ich zum ersten Mal hörte und nachsagte, ohne seinen Inhalt zu verstehen: »Lechajim!«

»Fürs Leben!«, bedeutete dieser hebräische Gruß. Mit ihm wollten die in einer immer feindlicheren Umwelt lebenden jungen Juden sich zum Weiterbestehen ihrer bedrohten Identität bekennen. Es sollte aber auch die Abgrenzung von ihren Familien deutlich machen. Denn die Ärzte, Anwälte, Kaufleute und Gewerbetreibende, von denen die hier zusammengetroffenen Kinder und Jugendlichen abstammten, waren eher bemüht, ihre jüdische Abstammung zu vergessen, ja gelegentlich sogar zu verleugnen, um nicht länger als Fremde behandelt zu werden.

46

Ihr oft übertriebenes Bemühen, sich anzupassen, um nur ja nicht aufzufallen, war verständlich, wenn man bedachte, welch lange leidensreiche Vergangenheit der Ausgrenzung und Verfolgung ihre Vorfahren, oft sogar noch die Eltern, hinter sich hatten. Aber dieses Verständnis brachten viele ihrer Kinder nicht länger auf. Obwohl auch sie die strengen religiösen Gesetze nicht mehr beachteten, verurteilten und verachteten sie doch ihre Verwandten, die »Assimilanten«, von denen einige, wie zum Beispiel die Mitglieder des »Bundes jüdischer Frontkämpfer«, sich nationalistischer als die Deutschnationalen gebärdeten. Viel häufiger waren jene, die sich taufen ließen. Das Vorurteil ihnen gegenüber war die Ursache dafür, daß ich zu meinem engsten Schulfreund, Hermann Levin Goldschmidt, jahrelang einen gewissen Abstand hielt.

Der »Deutsch-jüdische Wanderbund Kameraden«, in den ich so durch Zufall hineingeraten war, verhielt sich da weniger konsequent als die Angehörigen einer anderen Jugendgemeinschaft, die den Namen »Blau-Weiß« trug und eindeutig für die Idee eines jüdischen Nationalstaates eintrat. Wir »Kameraden« — ich schreibe »wir«, weil ich sofort von dieser ersten Begegnung an mich den neuen Freunden zugehörig empfand — fühlten uns der deutschen Kultur und Natur ebenso tief wie dem Judentum verbunden. Rilke, George, Hesse und die Poeten des deutschen Expressionismus habe ich nicht in den Deutschstunden des Gymnasiums kennengelernt, wo man niemals bis zu solchen »neumodischen Literaten« vordrang, sondern auf den Heimabenden und den Dichterlesungen der deutsch-jüdischen Jugendbewegung.

Von nun an war ich fast keinen Sonntag mehr mit meinen Eltern zusammen. Um Punkt acht Uhr früh versammelte sich unser »13. Fähnlein« unter der großen runden Uhr am Bahnhof Zoo, um »auf Fahrt« zu gehen. Auch ich trug jetzt das bunte Wanderhemd, die kurzen Kniehosen, die groben Schuhe sowie den mit Nahrungsmitteln und natürlich auch Büchern vollgestopften Rucksack oder Brotbeutel. Denn wir mieden die Lokale der Ausflügler, kampierten lieber irgendwo am Waldrand und holten uns aus dem in unserer Mitte aufgetürmten Haufen von belegten Broten, Äpfeln und Apfelsinen das, was die Mutter irgendeines anderen Mitwanderers ihrem Zögling liebevoll eingepackt hatte.

47

Heute bewundere ich die durch unsere betonte Ruppigkeit oft genug auf die Probe gestellte Geduld der Eltern. Sie begriffen sehr schnell, daß ihre Kinder aus der Wärme der »Mischpoche« in die frische Luft des fremden Alltags streben mußten, um selbständig zu werden. Als aufgeklärte Mittelständler hatten ja fast alle die gerade modisch gewordenen Ansichten der Schulreformer Montessori und Wyneken zumindest oberflächlich kennengelernt. Ich war zwar empört, als ich einmal hörte, wie meine Mutter einer Freundin über das Telefon erklärte, daß dieser Jugendbund, dem ihr Einziger jetzt so viel Zeit opferte, »eine Art billige Privatschule« sei, denn da wurde etwas mir fast Heiliges heruntergesetzt. Aber im Grunde hatte sie ganz recht: auf den Heimabenden und den Fahrten erlernten wir viel von dem, was uns die konservative und jugendfeindliche Gymnasialerziehung nicht beibringen konnte.

Jetzt, so viele Jahrzehnte später, ist mir klargeworden, daß die bündische Jugendbewegung, die in meinem Geburtsjahr 1913 auf dem Hohen Meißner ihren ersten historischen Höhepunkt erlebt hatte, entscheidend für meinen ganzen weiteren Weg war. Die Erinnerungen an die kleine, durch persönliche Freundschaft und einen eigenen beispielhaften Lebensstil verbundene Gruppe und die Liebe zur schon damals vom industriellen Aufschwung bedrohten Natur wurden zu Leitsternen meiner Existenz.

48

3.

Ein Glücksfall, daß der Führer unseres Fähnleins — für uns waren damals diese Begriffe noch nicht nazistisch besetzt — kein exaltierter »Spinner« war, sondern ein für sein Alter erstaunlich ausgeglichener und gereifter junger Mann voller Humor, erfüllt von einem unerschütterlichen Vertrauen zu seinen Mitmenschen. Er hieß Ernst Stillmann und stammte aus einer ungarischen Handwerkerfamilie, die um die Jahrhundertwende nach Deutschland gekommen war.

Obwohl Ernst nur vier Jahre älter war als ich, übte er doch auf vielfältige Weise Einfluß auf mich aus, wie auch auf alle anderen Mitglieder unserer Gruppe. Sein an Gustav Landauer, dem zeitgenössischen Sozialphilosophen, und Karl Marx geschulter Kopf verstand es, uns Zusammenhänge zu zeigen, die uns bisher niemand klargemacht hatte.

»Weshalb?« Das war die ständig wiederholte Frage, mit der er uns aufforderte, allem zu begegnen, was uns auffiel, störte oder zu Protest herausforderte. Weshalb der verwirrende Großstadtrummel? Weshalb die Häßlichkeit, die Armut, die Herzlosigkeit? Weshalb soviel Menschenhaß, soviel Judenhaß?

Man mußte herausfinden, was dahintersteckte, mußte sich informieren, kritisieren, analysieren. Flucht in Lagerfeuerromantik und Naturschwärmerei bringe nur Scheinlösungen, sei Selbstbetrug der meisten Jugendbewegten, meinte Ernst. Unter seinem Einfluß wurden unsere Wochenend-Wanderungen, die in den Ferien um viele Tage verlängert wurden, zu aufregenden Erlebnissen. Wir überließen Weg und Ziel jeweils dem Zufall, richteten uns nicht nach Wanderführern, sondern machten unsere eigenen Beobachtungen, wurden überrascht, entsetzt, entzückt von dem, was wir entdeckten. In einer mitteleuropäischen Zivilisationslandschaft verhielten wir uns wie auf einer Forschungsexpedition in einen fernen, kaum bekannten Kontinent.

Diese »Abenteuerfahrten« — so nannten wir sie — haben mich auf eine unsichere Zukunft vorbereitet. Wo werden wir übernachten? Das wird sich herausstellen. Was werden wir essen? Das findet sich schon. Wo werden wir enden? Das hängt letztlich von uns ab. Lernt suchen, lernt finden.

49

Auf den Heimabenden wurden dann die Beobachtungen zusammengetragen, verglichen, geprüft. In stundenlangen Gesprächen versuchten wir das »Weshalb« des Größten wie des Kleinsten zu ergründen. Nie wieder habe ich so wesentliche Unterhaltungen erlebt wie in dieser Lebenszeit zwischen zwölf und fünfzehn Jahren. »Wesentlich«, das war ein anderes Stichwort für das, worum wir uns damals angestrengt — viel zu angestrengt, will es mir heute scheinen — bemühten. Es war das Maß, nach dem wir andere Menschen und ihr Verhalten und ihre Tätigkeiten beurteilten.

Das mußte zu Arroganz verführen, zu Besserwisserei und Bildungshochmut. »Weißt du, daß du unausstehlich geworden bist«, sagte mir der Papa, als ich endlich einmal wieder »Zeit fand« für das gemütliche Beisammensein nach dem Mittagessen. »Ach, was wißt ihr denn!« wehrte ich mich und lief, die Wohnungstür hinter mir zuschlagend, davon. »Wohin rennst du schon wieder?« rief mir die Mutter nach. Ich antwortete ihr nicht, weil ich nicht wollte, daß sie sich Sorgen machte. Denn ich fuhr auf meinem Fahrrad in den Osten Berlins, eine Gegend, die den Bürgern von Wilmersdorf und Charlottenburg gefährlich zu sein schien.

4.

In fast allen Erinnerungen, die sich mit dem Berlin der Nachkriegsjahre beschäftigen, wird die Zeit von 1925 bis 1929 schwärmerisch als die der »goldenen Jahre« beschrieben. Ich habe sie vor allem als die unheilschwangeren Jahre erlebt. Vielleicht deswegen, weil ich so viele Stunden fast jeden Werktags in jenen armseligen Teilen der Stadt verbrachte, wo ich die bedrängende soziale und politische Wirklichkeit erlebte und deshalb das protzige Großstadtgehabe um den Kurfürstendamm als schillernde Seifenblase erkannte, die früher oder später platzen mußte.

Mein Leben in dieser ganz anderen zweiten Welt begann, als ich mich bereit erklärte, für eine linke Organisation, die »Internationale Arbeiterhilfe« (IAH), gelegentlich kleine Hilfsdienste zu leisten und so tätig an der Vorbereitung der großen Revolution mitzuhelfen, die wir Jungen damals für notwendig und unvermeidlich hielten.

50

Zu diesem politischen Engagement hatte mich ein neuer Freund gebracht, der auch zur deutsch-jüdischen Jugendbewegung gehörte und, obwohl nicht viel älter als ich, bereits Führer einer kleinen Gruppe war. Er hieß Ernst Jablonski, ein langer, dünner Jüngling mit einem messerscharfen Profil und einer ebensolchen Sprechweise. Er war mir aufgefallen, weil er einmal in Worten, die ich selber nicht gefunden hatte, zum Ausdruck brachte, was auch mich bewegte. »Jetzt haben wir schon wieder zwei Stunden lang darüber diskutiert, daß Kapitalismus und Imperialismus zum nächsten Krieg führen müssen«, insistierte er. »Aber was tun wir? Über die Revolution reden, reden, reden und dann schön pünktlich zum Abendessen wieder nach Hause in den Schoß der lieben bürgerlichen Familie zurückkehren. Mir reicht das nicht.«

Ernst hatte seine kleine Schar, es waren nur fünf oder sechs Jungen aus den unteren Klassen des Schöneberger Werner-Siemens-Gymnasiums, kühn »Das rote Fähnlein« genannt und nahm mit ihnen an Demonstrationen teil, bei denen es damals bereits oft genug zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Rechtsradikalen kam. Für seine Heimabende hatte er sogar einen kommunistischen Parteifunktionär gefunden, der zweimal die Woche furchtbar langweilige Kurse über Marxismus-Leninismus abhielt, denen ich sehr bald fernblieb.

Dagegen sagte ich sofort zu, als mir vorgeschlagen wurde, Flugzettel zu verteilen, Plakate zu kleben und für die IAH Beiträge zu kassieren. Die »Kunden«, die man mir zugeteilt hatte, lebten fast alle im »Scheunenviertel«, einem Elendsquartier unweit vom Alexanderplatz, in dem vor allem ostjüdische Zuwanderer eine armselige Bleibe gefunden hatten.

Dort bin ich dann über Hinterhöfe, durch dunkle und verschlissene Treppenhäuser kletternd, von Tür zu Tür gegangen, um von den Armen »solidarische Hilfe« für die noch Ärmeren zu erlangen.

51

Es ist ein Wunder, daß ich tatsächlich ein paar Mark zusammenbekam, denn mit meinen kurzen Hosen und dem kindlichen Gesicht wirkte ich wirklich nicht besonders seriös. So war die liebe dicke Polin, die mir einmal riet, ich solle doch lieber »etwas anderes spielen«, eigentlich im Recht. Oder zumindest teilweise. Gewiß war das, was ich gegenüber den Freunden und mir selber als »politische Tätigkeit« ausgab, eine Art Zeitvertreib. Aber dazu kam doch die Sehnsucht, »etwas Sinnvolles« zu tun, statt, wie die meisten Gleichaltrigen, nur Sport zu treiben oder herumzuschwofen.

Während die ostjüdischen Genossen mich eher freundlich, wenn auch ein wenig spöttisch, behandelten, gingen die deutschen Arbeiter, die ich als »Träger der Zukunft« idolisierte, viel unfreundlicher mit mir um. Es gelang mir nicht einmal, auch nur mit einem einzigen von ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie waren gestört durch den fremden Eindringling, der gerade an ihrer Türklingel geläutet hatte. Müde und gereizt luden sie mich nie in ihre muffigen kleinen Unterkünfte ein. Nur von der Eingangsschwelle aus konnte ich in ihre schäbige Alltagswelt hineinschauen.

»Mensch, mach daß de weiterkommst!« war noch die freundlichste Art, mich loszuwerden. Daß dann als Ausrufungszeichen hinter diesen Anschnauzungen manchmal noch ein markiges »Rot-Front!« ertönte, klang in meinen Ohren blasphemisch.

Meine Eltern, von denen ich doch durch meine »fortschrittliche Haltung« so gerne Abstand markiert hätte, taten mir nicht den Gefallen, die Rollen der verständnislosen Bourgeois zu spielen. Sie waren vermutlich sogar etwas stolz auf meine frühreifen politischen Aktivitäten. Denn sie ließen sich, wie halb Berlin in diesen Jahren, von Parolen der proletarischen Revolution beeindrucken, die überall in Büchern und auf Bühnen ihre Ideen höchst eindrucksvoll verkündete.

Besonderen Eindruck machten die neuartigen und aufreizenden Inszenierungen, die Erwin Piscator zuerst in der Volksbühne und dann im ehemaligen Operettentheater am Nollendorfplatz auf die Bretter brachte. Da wurde höchst eindrucksvoll Weltrevolution von China bis zum Wedding gemimt und der Bühnenraum durch das Einspielen von Filmszenen gesprengt, in denen das Volk sich zum Aufstand erhob.

52

Daß diese fulminanten dramatischen Botschaften nicht von Proletariern beklatscht wurden, deren Aufstand sie vorbereiten sollten, sondern überwiegend von einer gutsituierten, durch die neue Nachkriegsprosperität zu Wohlstand gekommenen Klientel, war kaum anders zu erwarten. Denn wer in den seit einigen Jahren immer stärker rationalisierten Betrieben in hohem Tempo stundenlang schuften mußte, hatte weder Lust noch Kraft genug, am Abend zu einer Vorstellung in den Berliner Westen zu fahren oder sich im näher gelegenen »Theater am Schiffbauerdamm« die kecken Songs der Brechtschen »Dreigroschenoper« anzuhören.

Als ich in einer Versammlung des <Sozialistischen Schülerbunds> die Bemerkung machte, Zeit für die Revolution hätten eigentlich nur die Bürgersöhne, weil die, welche wir <Lohnsklaven> nannten, viel zuviel mit ihren gegenwärtigen, ganz unmittelbaren Sorgen zu tun hätten, um sich mit der <leuchtenden Zukunft> abzugeben, wurde mir das als falsche Klassenanalyse angekreidet, und ich fiel ab sofort in Ungnade.

So ging dann auch mein Wunsch nicht in Erfüllung, endlich einmal in den Seiten des <Schulkampfs> abgedruckt zu werden. Dieses »gelbe Blättchen« der Roten, so genannt nach der auffallenden Farbe seines Umschlags, gewann immer mehr Einfluß bei den höheren Schülern, als trotz jahrelangem Wirtschaftsaufschwung und außenpolitischer Entspannung die eben erst verscheuchten Krisengespenster wieder auftauchten: Arbeitslosigkeit, Streiks, nationaler Fanatismus und immer häufiger Straßenkrawalle, die von ganz neuen Uniformierten, den Schlägertrupps der radikalisierten Rechten, vom Zaun gebrochen wurden.

53

5.

Es ist lange nicht verstanden worden, weshalb die Verantwortlichen der Weimarer Republik diese Gefahrensignale nicht rechtzeitig wahrnahmen. Wahrscheinlich hat es zum Teil daran gelegen, daß andere faszinierende Ereignisse die öffentliche Aufmerksamkeit ablenkten. Der gelungene Transatlantikflug eines deutschen Zeppelins, die erste fliegerische Atlantiküberquerung von den USA nach Paris durch einen gutaussehenden amerikanischen Boy, den einsamen Piloten Charles Lindbergh, und ein paar Monate darauf der erste gelungene Ost-West-Flug der Deutschen Kohl und von Hünefeld erweckten Stolz und Massenbegeisterung. Nicht länger die Religion war das Opium des Volkes, sondern die erfolgreiche Technik.

So stark wirkten diese sensationellen Ereignisse, daß auch ich von dem nationalen Fortschrittsrausch erfaßt wurde. Als ich im Sommer 1928 meine Verwandten in Wien besuchte, konnten sie gar nicht verstehen, daß ich mich unbedingt in das Gedränge um die zu Besuch in die österreichische Hauptstadt eingeflogenen reichsdeutschen Ozeanflieger stürzen wollte. Mein geliebter Cousin Erich, der noch im Vorjahr kopfschüttelnd meine linken Sprüche angehört hatte, als er mir von den politischen Unruhen erzählte, die im Brand des Justizpalastes gipfelten, wobei ich seine Bewunderung für das harte Eingreifen der Wiener Polizei verdammte, wußte nun gar nicht mehr, woran er mit mir war.

Mit Erich verband mich eine über die verwandtschaftliche Beziehung hinausgehende Freundschaft, weil wir fast regelmäßig im Sommer ein paar Wochen bei Onkel Siegfried Baum in der tschechischen Industriestadt Kladno verbrachten. Der durfte als Chefarzt des Werkspitals der <Prager Eisenindustrie> eine Amtsvilla mit einem großen Obstgarten bewohnen, ein kleines Paradies, in dem ich die schönsten Stunden meiner Jugend verbrachte, weit weg von der Sorgenstadt Berlin.

Wenn der Onkel am frühen Nachmittag auf Visite zu seinen Patienten in die böhmischen Dörfer fuhr, kamen wir gerne mit, weil uns die Reise auf dem Kutschbock oder im offenen Auto Spaß machte. Der Herr Chefarzt sprach ungern über seine »Fälle« und unterhielt sich lieber mit uns über unser, wie er meinte, »buntes« Leben in Wien und Berlin. Aber manchmal, wenn er, den Kopf tiefer als sonst auf die Brust gesenkt, zum Wagen zurückkam, wußten wir, daß es da drinnen in dem armseligen Haus nicht gutging. Die meisten seiner Patienten waren bei gefährlichen Arbeiten an den Hochöfen zu Schaden gekommen.

54

»Jedes Jahr werden es mehr!« das war fast alles, was der besorgte Mann uns darüber anvertraute. Nur wenn ich ihn im Werkspital abholte, sah ich sie mit ihren gezeichneten Gesichtern über die Gänge schlurfen, hustend und einmal — unvergeßlich! — auch laut schluchzend.

Doch diese dunkle Seite des industriellen Fortschritts blieb mir, wie den meisten anderen Zeitgenossen, sonst verborgen. Wir freuten uns an allen neuen Erfindungen, vor allem am drahtlosen Rundfunk, dessen Sendungen über kleine, oft selbstgebastelte Detektorapparate und Kopfhörer in meist recht schlechter Tonqualität zu uns kamen, und legten unser Taschengeld zusammen, um einen sehr teuren, schweren Röhrenempfänger zu kaufen. Ich bekam ein solches, höchst empfindliches Monster schließlich für fast nichts geschenkt, weil meine Mutter, um ein wenig eigenes Geld zu verdienen, die Vertretung einer Radiofirma übernommen hatte. Allerdings mußte sie die Apparate erst einmal auf Kredit zum Herstellungspreis einkaufen. Als nach einem knappen Jahr neue, technisch verbesserte Geräte auf den Markt kamen, blieb sie auf der Hälfte ihres Lagers sitzen, ein frühes Opfer des von uns allen damals noch nicht begriffenen neuen Prinzips der industriellen Marktwirtschaft: immer neuer Profit durch immer neue Verbesserungen, die aus dem hochmodernen Spitzenprodukt von gestern schnell einen alten Ladenhüter machten.

Die Mama ließ sich durch diesen Fehlschlag nicht entmutigen. Sie lancierte im großen Stil eine neue Branche: die Hausschlüssel-Versicherung, weil sie aus eigenen Erfahrungen wußte, wie schmerzlich und kostspielig der Verlust eines Schlüsselbundes war. Mit ihrer Lebhaftigkeit und Überredungskunst — jede neue Police, die sie bekam, war die Folge einer großartigen Stegreifszene, die sie mit bewährtem schauspielerischen Talent hingelegt hatte — gelang es ihr wirklich, etwa fünfzig Kollegen und Bekannte zur Unterschrift zu verleiten. Nur mit deren Zahlungsmoral war es nicht weit her, und so wurde es wieder nichts mit der neuen Verdienstquelle.

55

Vermutlich hatte ich indirekt an dem Tatendrang der erst etwas über Vierzigjährigen schuld. Sie war fünfzehn Jahre zuvor von der Bühne abgegangen, um sich ganz ihrem geliebten Siebenmonatskind zu widmen, und nun trieb sich der Lausbub zu allen schulfreien Stunden in der Stadt herum, weil er sich einbildete, die Welt verändern zu können. Da mußte sie doch irgendein Betätigungsfeld für ihre ungebrochene Vitalität finden. Als sie dann auf die naheliegendste Idee kam, ans Theater zurückzukehren, ging auch das schief, weil die Regisseure ihr nicht erlaubten, daß sie ihre Rollentexte durch eigene Einfälle bereicherte, selbst dann, wenn sie den vorgeschriebenen Dialog tatsächlich verbesserten. Aber solche Improvisationen ließ man damals einfach nicht durch.

Dennoch hat Elly Branden, das ehemalige Mitglied der Meinhard-Bernauer-Bühnen, über die seinerzeit sogar der gefürchtete Alfred Kerr in seinen Kritiken manche ungewöhnlich begeisterte Bemerkung zu Papier gebracht hatte, um 1925 noch einmal die Bretter, die ihre Welt bedeuteten, betreten. Mit einem Kabarettisten und Feuilletonisten namens Charly Röllinghof gründete sie am Kurfürstendamm »Berlins erstes Stegreiftheater«. Ein Unternehmen, das ihr auf den inzwischen recht fülligen Leib geschnitten war. Da mußte sie nämlich nicht länger Texte, die andere geschrieben hatten, auswendig lernen und nachsprechen, sondern konnte sich das, was sie sagen wollte, selber ausdenken.

Diese Wiederbelebung des alten Theaterstils der <Commedia dell'arte> schlug im neuigkeitsbegierigen Berlin sofort ein. Das Schlagwort <Jeden Abend Premiere> zog ebenso wie die Aufforderung an den Zuschauer: <Das Thema bestimmen Sie selber.>

In der Tat wußten die fünf oder sechs Komödianten, die sich zu diesem Wagnis zusammengetan hatten, vor Spielbeginn nie, was heute gerade dran sein würde. Sobald sich der Vorhang geöffnet hatte, rief man ihnen irgendein aktuelles Stichwort oder einen Namen zu, und dann begann der Spaß.

56

Ich kann mich nur an eine dieser improvisierten Vorstellungen etwas genauer erinnern. An diesem Abend spielte die Mama eine resolute Fünfzigerin, die Frau des »eisernen Gustav«, des damals wohl populärsten Berliners. Der kutschierte gerade als Zeichen der Verständigung mit seiner alten Pferdedroschke von der Spree an die Seine, eine Reise, die nicht nur wegen des altertümlichen Verkehrsmittels ungewöhnlich lange dauerte, sondern auch deshalb, weil der Held an fast allen Orten, durch die er rollte, mit so viel Schnaps, Bier oder Aperitifs gefeiert wurde, daß er oft nur schwer zum Kutschbock zurückfand. Während Gustav seine vielen Räusche ausschlief, saß die zurückgelassene Gattin vernachlässigt in Berlin und fluchte, schwärmte sehnsüchtig, verzweifelte, sang oder tobte vor sich hin. Die Mama hat das großartig hingekriegt, und ich lernte dabei ganz neue Seiten von ihr kennen.

Aber nach ein paar Wochen wurde ihr das Improvisieren wohl doch zu anstrengend. Dazu kam, daß die Berliner schon wieder neuen Sensationen nachjagten und das Stegreiftheater immer seltener besuchten. So schloß es denn seine Pforten, und die Mama heckte zu Hause neue Verdienstideen aus.

6.

Gerade zu diesem Zeitpunkt wäre es besonders wichtig gewesen, daß die Mutter etwas dazuverdiente. Denn die Filmmanuskriptfirma Jungk und Urgiss war, wie schon fast drei Millionen Deutsche, plötzlich ohne Arbeit. Die beiden Autoren hatten mit schöner Regelmäßigkeit Jahr um Jahr ihre acht bis zehn Kinovorlagen geliefert, waren von Regisseuren wie Felix Basch und Karl Grüne, Fritz Lang und Richard Oswald, vor allem aber von den großen Stars wie Fern Andra, Asta Nielsen, Lil Dagover und Henny Porten als zuverlässige Drehbuchautoren hoch geschätzt. Da pfuschte ihnen nun eine dieser vermaledeiten technischen Neuerungen ins Handwerk: der Tonfilm.

57

Zunächst hatte fast niemand recht glauben wollen, daß diese Erfindung, die den leisen Filmschatten mit einem Mal blecherne Stimmen und Geräusche anhing, mehr sein könnte als eine mechanische Spielerei. Besonders die Intellektuellen, die im Stummfilm das Heraufkommen einer großen neuen Kunst gesehen hatten, wollten nicht gestatten, daß dieses traumgleiche Medium voller Phantasiemöglichkeiten mit seinen schnellen Veränderungen und Überblendungen nun durch die Erdenschwere der gesprochenen oder gesungenen Worte zu einem flachen Abklatsch des Theaters hinuntergezogen werde. Auch mit der Internationalität des Kinos werde es vorbei sein. Zwischentexte in die eigene Sprache zu übersetzen und zu produzieren war einfach, aber wie konnte man einem amerikanischen Schauspieler deutsche Worte in den Mund legen, einem Franzosen österreichisches Idiom und Russen, wie etwa die bewunderten Schauspieler des Eisensteinschen Revolutionsfilms »Panzerkreuzer Potemkin«, italienische Flüche ausstoßen lassen?

Doch alle diese Argumente setzten sich nicht durch. Viel schneller, als irgend jemand vermutet hatte, begannen die Filmfirmen, die, wie immer, auf neueste Mode sofort reagierten, sich umzustellen. Die ungeahnten Kassenerfolge der großen Lichtspielhäuser, die sich sofort technisch auf den letzten Stand gebracht hatten und den »Jazz Singer« mit Al Jolson spielen konnten, spornten die vielen kleinen Kinos mächtig an. Eine neue Ära hatte begonnen, und wer da nicht mitmachte, blieb zurück.

Weshalb mein Vater trotzte und dem »Tonfimmel« nicht verfallen wollte, habe ich nie ganz aus ihm herausbekommen. Es war, wie ich aus späteren Unterhaltungen mit ihm heraushörte, weniger aus Treue zum Stummfilm als aus Treue zur Bühne, deren Abklatsch auf Zelluloid er als Sakrileg empfand. Solange Film etwas ganz anderes gewesen war, hatte er da mitarbeiten können, nun war er wie gelähmt und weigerte sich sogar, ein Angebot aus Hollywood anzunehmen, wohin man ihn zu einem recht hohen Wochenlohn für die deutsche Übersetzung amerikanischer Dialoge holen wollte.

58

So begann jetzt eine schwierige Zeit für unsere kleine Familie. Der Vater schrieb jeden Sonntag in der »Morgenpost« eine Seite mit Klatschgeschichten vom Film und Theater, für die ich mich bei meinen Freunden in Jugendbund und Schule genierte. Er veranstaltete humoristische Rezitationsabende und begann wieder, wie vor vielen Jahren, in unserer Wohnung Schauspielstunden zu geben. Ich hörte gelegentlich hinter geschlossener Tür mit an, wie die angehenden Tragöden und Tragödinnen ihre Wut- und Schmerzausbrüche so laut hinausschrien, daß die Gläser im Nebenzimmer zu klirren begannen.

Einen dieser Räume, wir nannten ihn das »blaue Zimmer«, weil er ganz mit azurnen Tapeten bezogen war, mußte die Mutter vermieten. Das empfand sie als Schande. Was hatten denn Fremde in unserem Intimbereich zu suchen, nur weil sie monatlich ein paar Markscheine ablieferten?

Für mich waren diese »Gäste« aber etwas sehr Aufregendes. Da war ein junger Kaufmann, der von zu Hause weggezogen war, weil er in Scheidung lebte und seine neue Freiheit nutzte, indem er alle paar Tage eine neue »entzückende Göre« mitbrachte — so nannte er sie unterschiedslos alle. Dann kam Herr Baumann, der unter dem Signum »man« in den Illustrierten Fotoreportagen veröffentlichte und mir, dem neugierigen Kisch-Verehrer, viel von seinen Erlebnissen und Arbeitsmethoden berichtete.

Nachdem er in irgendein romantisch klingendes Land — ich glaube, es war Sumatra — abgereist war, kam ein ziemlich unscheinbarer Wiener Journalist von etwa vierzig Jahren zu uns, der sich zuerst als unnahbar gab, aber bald mir mehr als irgendein anderer unserer zahlenden Gäste von sich erzählte.

Was Paul Friedländer* plötzlich so vertrauensselig machte, war mein politisches Engagement, das ihn interessierte und zum Widerspruch reizte. Als »Weltrevolutionär« — er nannte das als seinen Beruf und sagte es so selbstverständlich, als habe er sich als Vertreter für Textilien vorgestellt — war er daran interessiert, was »die Jugend« denke.

59

Und die fand er scheinbar in mir, dem damals Siebzehnjährigen, repräsentiert. Was er da hörte, schien ihm, dem geeichten Marxisten, höchst bedenklich. Viel zuviel Gefühl, viel zu wenig vernünftige Analyse. Keine Ahnung von Ökonomie und dem durch sie angeblich vorbestimmten Lauf der Geschichte.

Als Redakteur des von der »Dritten Internationale« herausgebrachten Pressedienstes »Inprekor« war dieser eher ängstlich wirkende Mann mit dem blonden, ordentlich gebürsteten, dünnen Haar gewiß ein einflußreicher Bolschewist und sah doch so ganz anders aus als die aggressiven Bösewichter, die ich auf den Wahlplakaten der Rechten gesehen hatte.

Dem Klischeebild der sittenlosen Radikalen entsprach viel eher die Frau, von der er sich gerade getrennt hatte. Sie hieß Ruth Fischer* und war für ihre Brandreden im Reichstag bekannt, bei denen sie alle pathetischen Register zog und sich einmal sogar die Bluse vom nackten Leibe riß.

Für Friedländers papierne Dogmatik hatte ich wenig übrig, aber ich war fasziniert von der Fülle der Informationen, über die er verfügte und die ihm dennoch nie genügten. Die angestaubten Zeitungshaufen, die sich in dem einst so eleganten »blauen Zimmer« häuften, die Presseausschnitte in deutsch, englisch, französisch und russisch, die überall herumlagen, die Fotos und Wirtschaftskurven, die er mit Reißnägeln an den schönen sauberen Tapeten festmachte, bereiteten zwar meiner Mutter und der Reinemachefrau, die jetzt nach der notwendig gewordenen Entlassung des festangestellten Dienstmädchens gelegentlich bei uns saubermachte, viel Ärger, mich aber beeindruckte diese nie versiegende Nachrichtenflut ungeheuer.

Auch da warnte mich Friedländer vor zu viel Gutgläubigkeit. »Die lügen alle«, brachte er mir immer wieder bei. »Sie entstellen, sagen nur die Hälfte, verschweigen das Wichtigste.« Und dann versuchte er, soweit ihm dazu die Zeit blieb, mir zu berichten, was nicht in der Zeitung stand: die zunehmend katastrophale Entwicklung der Wirtschaft nach dem New Yorker Börsenkrach vom Oktober 1929, das rapide Ansteigen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, vor allem aber die heimliche Aufrüstung der Reichswehr, die längst alle Einschränkungen des Vertrags von Versailles umging und ein »starkes Deutschland« vorbereitete.

* wikipedia / Ruth_Fischer (1895-1961)

60

Als wir nach einem wunderschönen Sommer im slowenischen Badeort Bled nach Hause in die Tharandter Straße zurückkehrten, war das »blaue Zimmer« ratzekahl leer. In einem Brief ließ uns der interessante Untermieter wissen, er sei »auf Auslandsmission« und werde wohl lange nicht nach Berlin zurückkehren. Die Miete bis Jahresende lag in bar dabei. Auch ein Sonderbeitrag für Neutapezierung und Reinigung. »Ordnung muß sein!« hatte der Weltrevolutionär auf einem ausgerissenen Notizbuchblatt dazugeschrieben. Er ist, soviel ich weiß, in den brutalen »Reinigungen« der Stalinära irgendwo bei oder in Moskau umgekommen.

Ruth Fischer habe ich dann Mitte der fünfziger Jahre oft im Pariser <Cafe Weber> unweit der Madeleine getroffen. Sie eiferte damals gegen die Kommunisten ebenso fanatisch und mit ebenso verkrampfter <Logik>, wie sie ein Vierteljahrhundert früher für sie eingetreten war. Als ich sie einmal nach Friedländer fragte, war ihre haßerfüllte Antwort: »Ein guter Mensch. Ein Schwächling!«

7.

Es muß im Winter 1930 nach dem Verschwinden Friedländers gewesen sein, daß ich auf einem der Heimabende unseres Jugendbundes auf den Mann traf, der mein Leben geistig stärker beeinflussen sollte als irgendein anderer.

Als ich, aufgehalten durch Polizeisperren, die — wie üblich zu spät — auf einen Straßenüberfall der nazistischen SA reagiert hatten, in einer Wohnung unweit der Augsburger Straße eintraf, fand ich meine Kameraden nicht wie sonst auf dem Boden hockend, sondern ganz bürgerlich um einen langen Tisch versammelt, an dessen Spitze ein bärtiger Mann saß, der etwa so alt wie mein Vater sein mußte. Er hielt die Augen geschlossen, und als er sie öffnete, sprach er so langsam, wie ich es noch nie gehört hatte. Man wisperte mir ins Ohr, das sei Martin Buber.* Ich hatte ihn sofort erkannt, denn über meinem Bett hing neben Fotos von Sportlern, Politikern, Schauspielern und Dichtern auch sein Bild.

* wikipedia / Martin_Buber (1878-1965) 61

Seit ich durch Zufall beim Wühlen im Angebot eines in der Winterfeldstraße stehenden Bücherkarrens ein Bändchen mit dem verheißungsvollen Titel »Das verborgene Licht« entdeckt hatte, wußte ich von diesem Schriftsteller. Die von ihm meisterhaft nacherzählten chassidischen Geschichten hatten mich mit einem ganz anderen, viel anziehenderen Judentum vertraut gemacht, als ich es bisher bei gelegentlichen Synagogenbesuchen an den hohen Feiertagen kennengelernt hatte. Auch wußte ich, daß dieser weltlich wirkende »Zaddik« auf Hermann Gerson, den Führer unseres Bundes, einen großen Einfluß ausübte und sogar mit ihm befreundet war.

Eigentlich wollten wir Jugendrebellen älteren Menschen nicht zuhören, es sei denn unter dem Zwang der Schule. Der Spruch »Trau keinem über dreißig« ist nicht erst von den 68ern erfunden worden, ich habe ihn schon vierzig Jahre früher gehört. Um so erstaunlicher, wie dieser ältere Mann sich Aufmerksamkeit zu schaffen vermochte. Er sprach nicht laut, pointiert oder pathetisch wie andere, die eine Botschaft zu verkünden hatten, sondern so leise, daß man genau hinhören mußte, um ihn zu verstehen. Die Worte kamen ihm ganz zögernd über die Lippen, als habe er sie zum ersten Mal geformt, und ehe er eine Frage beantwortete, schwieg er eine Weile. Fast unerträglich lang dauerte dieses Schweigen, so daß die Antwort mit um so größerer Ungeduld erwartet wurde.

Den genauen Wortlaut dessen, was Buber uns sagte, weiß ich heute nicht mehr, aber wir alle spürten in seinen Sätzen etwas von der begeisterten Freude der ostjüdischen Mystiker. Sie waren erfüllt von einem göttlichen Urlicht, von der Hoffnung auf eine vollkommene Welt im Diesseits, deren Tore der Messias in nicht allzu ferner Zukunft öffnen werde. Hier auf dieser Erde, nicht erst im Jenseits, hier bei den Lebenden und nicht erst im Reich der Toten werde das geschehen, so lautete die Botschaft unseres Gastes, und ich habe sie nie vergessen.

62

Von der Hand in den Mund

Als die Meinhard-Bernauer-Bühnen eingegangen waren, konnten die Eltern nicht mehr mit einem festen Gehalt rechnen. »Wir leben von der Hand in den Mund«, klagte die Mama, aber man merkte, daß sie auch ein wenig stolz darauf war, obwohl sie doch nie mit dem gleichen Monatsgeld für Haushalt und Anschaffungen rechnen konnte. Mir ist dadurch sehr bald beigebracht worden, daß man auch ohne garantiertes Einkommen überleben kann. Die Existenz war unsicher, aber dafür spannend.

Die Honorare, die der Papa für seine Filmmanuskripte bekam, waren an sich recht gut. Nur gab es kaum einen Produzenten, der zuverlässig zahlte, und manche blieben Monate oder sogar Jahre schuldig. Zwei- oder dreimal war ich dabei, wie die resolute Mama versuchte, das Geld direkt in der Privatwohnung des Schuldners einzutreiben. Vielleicht haben diese Bittgänge schon früh den Grund zu meiner Ablehnung derer gelegt, die ich für »reich« hielt.

In Wirklichkeit waren das, wie ich später einsah, nur leichtsinnige Hasardeure ohne eigenes Kapital, die ja nicht zufällig ins »Filmgeschäft« geraten waren. Meist kamen sie erst zu Geld, wenn ihr Film schon lief und ein Erfolg war. Das hing aber damals, viel stärker als später, von den Urteilen der Kritiker ab, die oft nur an ihre unbarmherzigen Pointen dachten.

Eine der beunruhigendsten Szenen meiner Kindheit war ein Jähzornanfall meines Vaters nach der Lektüre eines Verrisses im <Filmkurier>. Er stürmte aus dem Haus, um den Beckmesser auf der Redaktion zu stellen, und da die Mutter ihn nicht zurückhalten konnte, lief sie hinter ihm her. Ich blieb alleine in der Wohnung zurück und versteckte alle scharfen Gegenstände, weil ich in meiner pubertären Sensationsphantasie befürchtete, der Papa könnte sich etwas antun. Als man diesen wohlgemeinten Akt liebevoller Vorsicht am nächsten Morgen nur belächelte, war ich sehr beleidigt.

63

#