1. Sturm im Pazifik

7-13

Schon mehrere Tage und Nächte lang kämpfte unser Schiff sich mühsam seinen Weg durch den wild aufgewühlten Pazifischen Ozean. Der Sturm hatte plötzlich eingesetzt, als die kalten Winde aus dem Norden mit den warmen Wirbelstürmen von Japan kommend kollidierten. Die Luftmassen explodierten geradezu in einen Orkan von Wind und Wasser, und wir steckten mitten darin, vor der Küste von Kanada. Obwohl unser Schiff, der russische Trawler "Elagin", groß und stabil genug gebaut war, den wildesten Stürmen zu trotzen, so war er doch in den letzten sechzig Stunden nur so auf den Wellenbergen herumgehüpft, als wäre er nicht mehr als nur ein winziger Fischerkahn.

Viele von unseren erfahrensten, mit allen Wasser der Welt gewaschenen Seeleuten waren von den ungewöhnlich drehenden Sturmbewegungen krank geworden, die gegen die Küstengebirge prallten und dann mit ungebrochener Kraft wieder auf das Meer zurückrollten. Nach tagelangem Kampf waren das Schiff wie auch die Mannschaft müde. Es ächzte und stöhnte, zitterte und tuckerte langsam voran. Selbst im Funkraum, der mit einer besonderen lärmdämpfenden Isolierung ausgestattet war, konnte ich das mechanische Pulsieren des Bootes fühlen, wie jedes einzelne Teilchen der Maschine gegen die Gewalt des Sturmes zu kämpfen schien.

Ich hatte in den letzten Tagen nur sehr wenig Schlaf bekommen. In meiner Tätigkeit als Funker mußte ich bestimmte Daten an unseren Flottenstützpunkt in der Sowjet-Union durchgeben, und durch das ungewöhnliche Wetter hatte ich fast ununterbrochen Dienst gehabt. Der Sturm um mich herum allerdings trug längst nicht so zu meinem Mißbehagen bei wie der Sturm von Gefühlen in mir selbst.

Nach Monaten sorgfältiger Planung und Vorbereitung stand ich dicht vor meiner Flucht in die Freiheit.

Innerhalb von Kanadas Küstengewässern, die zu befahren wir wegen des Unwetters Erlaubnis erhalten hatten, war ich meinem Ziel sehr nahe gekommen. Mit ängstlicher Ungeduld erwartete ich die Gelegenheit zur Flucht.

Der Bug des Schiffes tauchte unter die riesigen Wassermassen, dann hob er sich wieder langsam in die Höhe und immer höher. Das ganze Schiff bebte unter der Gewalt der Wellen.

Die Nacht, normalerweise dunkelblau, war durch die schweren Sturmwolken tiefschwarz. Seefahrer sprechen von solchen Nächten mit Furcht. Es war der Abend des 3. September 1971. Zehn sowjetische Schiffe hatten ebenso wie wir um Erlaubnis gebeten, in den Küstengewässern vor Queen Charlotte Island eine Wetterberuhigung abzuwarten.

Kurz vor halb neun an diesem Abend, der Zeit, zu der ich mich wieder zum Dienst melden mußte, verließ ich meine Koje. Ich wurde fast von der Gewalt des Sturmes über Bord geworfen, und nur mit aller Kraft gelang es mir, meinen Weg über das glatte Deck zu bahnen. Schließlich erreichte ich die Brücke, riß die Tür auf und stolperte hinein.

"Wie weit sind wir von der Küste entfernt?" fragte ich meinen Freund Boris, der das Steuer bediente. Er warf einen Blick auf seine Instrumente und dann auf die Karte.

"Ungefähr eine halbe Meile", erwiderte er.

"Wie weit ist es bis zu dem Ort da?" fragte ich und zeigte auf die Lichter in einiger Entfernung, kaum sichtbar durch den strömenden Regem und Wind.

"Ungefähr dreieinhalb Meilen."

"Vielen Dank", murmelte ich und stapfte in den Funkraum, gleich hinter der Brücke. Seitdem wir innerhalb von Kanadas Gewässern lagen, brauchten wir unseren Standort nicht durchzugeben; meine Aufgabe bestand lediglich darin, mit unseren anderen Schiffen in Verbindung zu stehen. Das würde nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.

Und ich war mehr als froh darüber.Ein Blick auf meine Uhr zeigte mir, daß es genau halb neun war. Ich sagte mir: "Sergei, in ein paar Stunden bist du entweder in Freiheit oder ertrunken. Oder, was noch schlimmer ist, wieder aus dem Wasser gezogen, um als Deserteur in ein sibirisches Arbeitslager gebracht und später erschossen zu werden."

Es waren Augenblicke, wo jedem anderen an meiner Stelle zweifelnde Gedanken gekommen wären.

Hier war ich nun, Sergei Kourdakov, Offiziersanwärter in der russischen Marine, ein mit Auszeichnungen versehener kommunistischer Jugendführer, in jeder Schule, die ich seit meinem achten Lebensjahr besucht hatte, zum Führer der kommunistischen Jugendorganisation gewählt und zuletzt auserkoren, 1200 sowjetische Offiziersanwärter im Kommunismus zu unterweisen.

In fünf Tagen wurde ich in unserem Flottenstützpunkt zurückerwartet, wo ich als vollwertiges Mitglied in die kommunistische Partei aufgenommen werden sollte und wo ein guter Posten bei der russischen Polizei auf mich wartete.

8

Vom praktischen Standpunkt aus gesehen hatte ich allen Grund, wieder nach Rußland zurückzugehen. Aber es war nicht genug. Was immer es war, das ich suchte, ich wußte, daß ich es nicht im kommunistischen System finden würde, von dem ich so viel gesehen hatte.

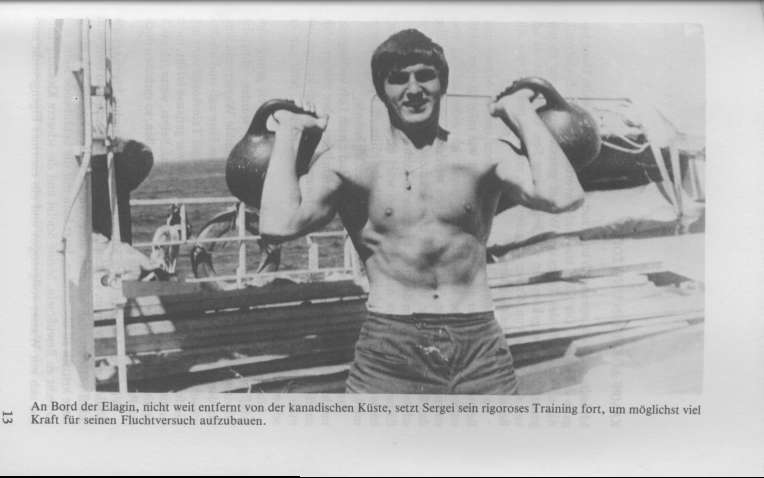

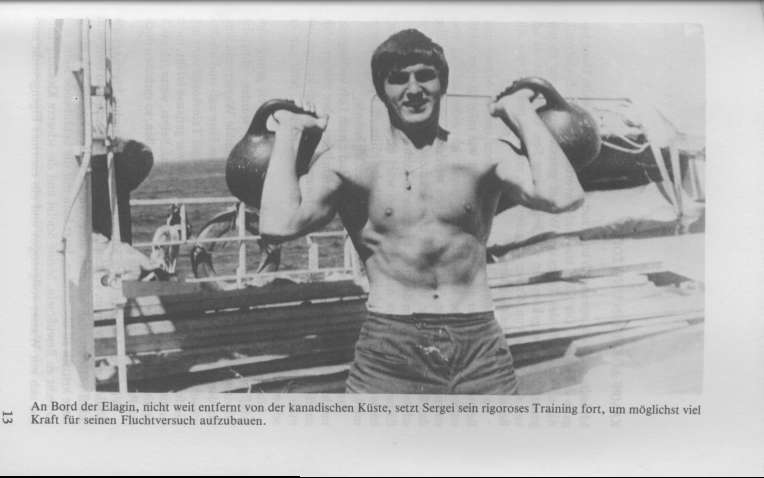

Dreieinhalb Meilen, dachte ich sinnend und überschlug im stillen meine Chancen. Erst im Ort selbst würde ich sicher sein. Wenn ich nur eine halbe Meile davon entfernt das Land erreichen würde, konnte ein Suchtrupp kommen und mich aufgreifen. Erst der Ort mit seinen Menschen bot mir Sicherheit. Das bedeutete aber auch, daß ich ungefähr eine Stunde brauchte, um den Ort zu erreichen. Ich hatte bereits die Wassertemperatur kontrolliert. Sie betrug 40 Grad Fahrenheit. In diesen nördlichen Breitengraden ist die Frage der Zeit, die man im Wasser verbringt, eine Frage auf Leben und Tod. Ich schätzte, daß ich höchstens vier Stunden im Wasser überleben konnte. Ich war in ausgezeichneter physischer Verfassung aufgrund von regelmäßigem Training in allgemeiner Körperertüchtigung und im Gewichtheben. "Jetzt oder nie", sagte ich mir. In meinem Herzen wußte ich, daß es jetzt sein mußte.

Der Funkraum lag zwischen dem Steuerhaus, am vordersten Teil der Brücke und dem Navigationsraum des Kapitäns. Da wir uns so dicht vor der Küste aufhielten, beobachtete er ständig unsere Position, um zu verhindern, daß wir auf eins der zahlreichen felsigen Riffe aufliefen.

Ich stellte drei der Radargeräte ein, einen für militärische und zwei für navigatorische Zwecke, und wartete darauf, daß sie warmgelaufen waren. Ich hoffte, daß nichts Unvorhergesehenes passierte, was über die allgemeine Routine hinausging.

Doch gerade in diesem Augenblick steckte der Kapitän seinen Kopf aus dem Navigationsraum und rief mir zu: "Hee', Kourdakov, wie wär's mit 'ner Partie Schach?" Während wir auf See waren, hatten wir oft gespielt. Ich wollte keineswegs durch eine Absage seinen Argwohn erregen, aber andrerseits konnte ich es mir auch nicht leisten, noch mehr Zeit zu verlieren. Nur die dunkelsten Nachtstunden boten Sicherheit, und ich mußte das Ufer erreicht haben, bevor die Dämmerung einbrach. Außerdem befürchtete ich, daß ich, wenn ich zu lange zögerte, in meinem Entschluß doch noch wankelmütig werden würde.

"Genosse Kapitän", sagte ich daher, "ich bin so müde von den vielen durchwachten Stunden der letzten Nächte. Ich denke, es ist besser, wenn ich früh zu Bett gehe. Ich bin einfach zu müde."

Der Kapitän machte einen Witz daraus und rief: "Hat einer so was schon gehört! Hört euch mal den jungen Seehund hier an!" Er lachte. "Drei Tage Sturm, und schon ist er zu müde!"

9

Innerlich seufzte ich erleichtert auf. Dann begann ich mit den abschließenden Vorbereitungen, die ich schon so oft in Gedanken durchgegangen war. Zuerst schaltete ich den Radiosender ab und ließ lediglich den Empfänger auf Notfrequenz eingeschaltet, für den Fall, daß andere Schiffe in Seenot uns zu erreichen suchten. Ich stellte den Lautsprecher auf der Brücke an, so daß eingehende Meldungen vorn von Boris gehört werden konnten.

Sorgfältig schaute ich mich im Funkraum um, um sicherzugehen, daß alles in Ordnung war. Dann stahl ich mich hinaus, schloß die Tür hinter mir zu und machte mich auf den Rückweg zu meinem Quartier. Ich mußte wieder durch das Steuerhaus auf der Brücke, das jetzt bereits völlig im Dunkeln lag, nur die roten, gelben und blauen Kontrollampen auf dem Instrumententisch brannten. Der Regen prasselte gegen die Fenster des Führerhauses und nahm jegliche Sicht. Boris stand angespannt in dem dämmrigen Licht der Kontrollampen und ließ den Instrumententisch nicht aus den Augen, um einen eventuellen Maschinenschaden sofort lokalisieren und unter Kontrolle bringen zu können.

Wir zwei hatten viele gemeinsame Stunden während der letzten beiden Wochen im Dienst zusammen verbracht. Ich blieb ein paar Sekunden bei ihm stehen und machte einige belanglose Bemerkungen, wobei ich mir alle Mühe gab, so natürlich wie immer zu scheinen, dann zog ich mich mit der Entschuldigung, todmüde zu sein, in meine Koje zurück. "Boris", sagte ich noch, bevor ich das Steuerhaus verließ, "bitte stör mich doch in den nächsten Stunden nicht, wenn uns jemand rufen sollte — es sei denn, es wäre eine Notlage, ja?"

"Klar, Sergei", sagte er und lachte. "Denk an mich, wenn du in deinem gemütlichen, warmen Bett liegst!"

"Mach' ich", versprach ich, verließ darauf die Brücke und begab mich aufs Deck — in den Sturm.Mit aller Kraft mußte ich mich an der Reling festhalten. Der peitschende Wind und der Regen trieben mich wiederholt fast über Bord. Gegen Wind und Gischt ankämpfend, erreichte ich endlich meine Koje. Ich öffnete die Tür, trat ein und schloß hinter mir zu. Ein Überraschungsbesuch jetzt würde katastrophal sein und das Ende jeder Fluchtmöglichkeit bedeuten.

Unruhig warf ich wieder einen Blick auf meine Uhr. Es war jetzt 9.45 Uhr. Mir blieben noch höchstens fünfzehn Minuten für meine letzten Vorbereitungen. Das beiläufige Gespräch auf der Brücke hatte einige kostbare Sekunden gekostet. Jetzt mußte ich mich beeilen, um die verbleibenden Minuten auszunutzen, die das Deck noch leer war.

10

Sowie der Sturm an Heftigkeit nachlassen würde, würde das ganze Deck von Mannschaften wimmeln, um eventuelle Schäden zu finden.

Da wir uns hoch im Norden befanden, trug ich meine Winteruniform — meine schweren Militärstiefel, eine leichtere Wolljacke und darüber einen dicken Rollkragenpullover. Das Gewicht und die Unbeweglichkeit durch diese Kleidung würden mir sicherlich sehr zu schaffen machen, wenn ich erst im Wasser war und schwimmen mußte. Aber ich hatte mir in den Kopf gesetzt, völlig angezogen den Ort zu erreichen, mit meinen Stiefeln an. Doch jetzt blieb mir einfach keine Zeit mehr, über dieses eigentlich wichtige Problem nachzudenken. Im Moment gab es für mich andere Dinge, die mir wesentlich wichtiger erschienen.

Ich griff unter meine Matratze und zog etwas hervor, an dem ich seit einiger Zeit gearbeitet hatte — es war ein großer, wasserdichter, taschenähnlicher Gürtel. Außen war er aus schwerem Gummi und innen aus wasserfestem Plastik. Aus meinem Schrankkasten nahm ich dann die wenigen Dinge heraus, die mir am teuersten waren: ein paar Fotos von Freunden, Kameraden und altvertrauten Plätzen in Rußland, von denen ich nichts und niemanden wiedersehen würde.

Das war alles, was ich mitnehmen würde aus meinem alten Leben in ein neues — nicht zu sprechen von den Wundmalen an mir selbst — körperlichen und geistigen — und vielen Erinnerungen.

Das ist alles, was ich von meinem Leben vorzuweisen habe, dachte ich, während ich das kleine Häufchen Papier betrachtete. Keine Mutter, keinen Vater. Dieses kleine Häufchen ist mein Leben.

Einige der Sachen würden bedeutungslos werden — meine Mitgliedskarte des Komsomol, meine Marinepapiere. Andere dagegen, wie meine Geburtsurkunde, würde ich immer brauchen. Falls ich diese Nacht überlebte, brauchte ich diese Dokumente, um meine Identität zu beweisen, überlebte ich sie nicht, so hätte man wenigstens einen Namen, den man auf den Grabstein schreiben konnte, falls man meinen Körper überhaupt finden würde.

Ich stopfte die Papiere und Fotos hastig in den Gummigürtel und zog ihn fest zusammen, damit kein Wasser eindringen konnte. Ich schnallte ihn sicher um die Hüfte und holte einen weiteren Gegenstand aus dem Schrank, der mir in den kommenden Stunden ebenfalls sehr wichtig sein würde: ein Sporttauchermesser, das ich an Bord geschmuggelt und sorgsam versteckt hatte. Ich band das Messer an meinem Handgelenk fest und zog den Pulloverärmel darüber, so daß es nicht weiter auffiel. Falls mir noch irgend jemand an Deck begegnen sollte, mußte ich allen unnützen Fragen aus dem Wege gehen. Das Messer in der Hand würde nur schwer zu erklären sein, aber später konnte es lebensnotwendig für mich werden.

11

So, dachte ich bei mir, damit wäre ich wohl fertig. Das Messer ist versteckt, der Gürtel fest um die Taille geschnürt. Meine Uhr zeigte jetzt 9.55 Uhr. Es wurde Zeit, zu gehen. Der Sturm hatte ein wenig an Heftigkeit zugenommen. Das würde mich wenigstens davor bewahren, leicht gesehen zu werden. Vorsichtig öffnete ich meine Kabinentür, trat hinaus und wurde von einer Ladung eisiger Gischt empfangen. Selbst hier, im teilweise geschützten Gang, war der Sturm von ungeheurer Wucht. Ich drückte mit meinem Gewicht gegen den Wind und kletterte die Leiter hinunter, wobei ich mich krampfhaft am Geländer festhielt, um nicht zu fallen. Auf dem Hauptdeck angelangt, schaute ich mich noch einmal um, ob mich jemand gesehen hatte. Doch das Deck lag völlig verlassen da. So weit war alles glatt gegangen. Ich war ziemlich sicher, daß alle unter Deck waren, um vor dem Unwetter geschützt zu sein.

Langsam kämpfte ich mich bis zur Mitte des Schiffes vor, an den Punkt, den ich vor einigen Tagen als günstigsten Absprungplatz ausgemacht hatte. Es war nur ein schmaler Raum, unterhalb des riesigen Schornsteins, der einzige Platz auf dem Schiff, der fast von keinem Ort übersehen werden konnte. Ich stolperte nun auf diesen Platz zu, brauchte aber doch verschiedene Minuten dafür. Ein Blick auf das wild aufgepeitschte Meer vor mir ließ mich bis ins Innerste erschauern. Besser, ich sehe gar nicht hinunter, dachte ich bei mir, oder ich würde die ganze Idee doch noch aufgeben, bevor ich überhaupt ins Wasser getaucht war.

Doch plötzlich, direkt mir gegenüber, wurde eine Tür geöffnet, und das herausfallende Licht fiel direkt auf meine Gestalt. Ich duckte mich schnell und erstarrte. Wer auch immer die Tür aufgemacht hatte, stand einen Augenblick auf der Schwelle, warf einen schnellen Blick hinaus und zog sich wieder zurück. Die Tür wurde wieder geschlossen. Was immer dieser Kamerad auch vorgehabt hatte, der Sturm hatte seine Meinung darüber geändert.

Doch jetzt galt es, schnell zu handeln. Das Schiff wurde von einer riesigen Welle hochgeworfen, und einen Augenblick befand ich mich wohl so hoch über dem Wasser wie ein zweistöckiges Haus. Ich plante, abzuwarten, bis wir uns tief unten im Wellental befanden. Ich wartete, bis der letzte Brecher über das Schiff hinweggerollt war. Dann kletterte ich über die Reling. Einen Augenblick lang hatte ich Mühe, mein Gleichgewicht zu halten. Dann machte ich mich bereit, um kopfüber in die wütende, schwarze See zu tauchen.

12-13

#