1 "Ungeheuerlicher, gefühlloser, entsetzlicher als bei uns ..."

12-25

Was fasziniert uns so an der Welt der Insekten? Können wir sagen, wir leben mit ihnen, oder leben sie mit uns? Überall stoßen wir auf sie und sind überrascht von dem, was alles sie können und was sie treiben. Sie lassen uns gleichgültig oder ärgern uns, sie sind uns schädlich oder lästig, sie machen uns krank. Aber sie erfreuen uns auch und leisten uns manch nützlichen Dienst.

Was ist das Geheimnis ihrer erfolgreichen Ausbreitung auf dem Festland und im Wasser? Es muß an ihren erstaunlichen Eigenschaften liegen, das Leben selbst unter extremsten Bedingungen zu meistern, aber auch an ihrer individuellen Wandlungsfähigkeit.

William Kirby und William Spence, zwei Insektenforscher des vorigen Jahrhunderts, haben einmal gefragt, welches Erstaunen es wohl unter Zoologen auslösen würde, wenn einer von ihnen eine neu entdeckte Tierart etwa wie folgt beschriebe:

»Es handelt sich um ein Tier, das zunächst in Gestalt einer Schlange existiert, sich dann in die Erde eingräbt, hier eine Schutzhülle aus zarten Seidenfäden um seinen Körper webt und zu einem Wesen ohne Mund und Glieder schrumpft, und das, nachdem es lange Zeit bewegungslos und ohne zu fressen in diesem Zustand verbracht hat, sein seidenes Totenhemd sprengt, sich wieder an die Erdoberfläche wühlt und als eine Art Vogel davonfliegt ...«

Das hört sich an wie ein Märchen. Und doch ist das, was hier so blumig klingt, nur die alltägliche Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Es ist eine Entwicklung, die auf gleiche oder ähnliche Weise auch zahlreiche andere Insekten durchlaufen. Kein Ausnahmefall also, sondern etwas ganz Normales.

Die meisten Insekten sehen unscheinbar aus, sie sind klein und wirken belanglos. Wir können sie mit dem Fuß zertreten, ohne es überhaupt zu bemerken. Dabei sind sie uns in vielen Dingen überlegen. Sieht man einmal von unseren höheren geistigen Leistungen ab (aber die haben uns immerhin die Wasserstoffbombe, die Umweltgifte und die Bevölkerungsexplosion beschert), dann erstaunt immer wieder, zu was allem sie fähig sind. Insekten können sich von nahezu allem ernähren, was die Natur hervorbringt, einschließlich so ausgefallener Stoffe wie Pinselborsten, Flaschenkorken, Tabak, Pfeffer und Opium.

Sie benutzen die Sonnenstrahlen zur Orientierung und wissen den Lauf der Sonne im voraus. Sie sehen im ultravioletten Licht, legen Pilzkulturen an und halten sich »Sklaven«. Sie hören Ultraschall, sie ertragen eisige Kälte und sengende Hitze von 50 Grad Celsius und mehr.

Insekten leben unterirdisch und in der Luft. Wie ein Bericht besagt, hat man eine fliegende Termite einmal in fast 6000 Meter Höhe in einer Falle gefangen, die an einem Flugzeug befestigt war. Insekten informieren sich gegenseitig nicht nur über Nahrungsquellen in weiter Entfernung, sondern auch über deren Qualität, sie fliegen ohne Unterbrechung viele hundert Kilometer weit und können ihre Flügel bis zu rund tausendmal in der Sekunde bewegen. Sie sind Meister im Hoch- und Weitsprung und schleppen Lasten vom Vielfachen des eigenen Körpergewichts. Eine Ameise kann ein Steinchen stemmen, das fünfzigmal so schwer ist wie sie selbst, und könnte ein Mensch wie eine Heuschrecke springen, so käme er problemlos auf Sprungweiten um die dreißig Meter. Auch ganz Sonderbares zeichnet die Insekten aus, so die Tatsache, daß einige von ihnen Hörorgane an den Beinen haben und mit den Füßen schmecken können.

Man kennt heute rund 750.000 Insektenarten, sie sind die zahlenmäßig größte Tiergruppe überhaupt. Doch dies sind immer noch nicht alle, denn Jahr für Jahr entdecken die Forscher noch ein paar hundert neue. Manche Wissenschaftler vermuten, daß es zehn Millionen und mehr Insektenspezies auf der Erde geben könnte — so erfolgreich sind sie im Kampf ums Dasein.

Und wollte man ihre Individuenzahl schätzen, so müßte man vollends astronomische Zahlen bemühen. Es dürfte sich um weit mehr als eine Trillion handeln! Das ist eine Eins mit 18 Nullen. Auf jeden Menschen, gehen wir von derzeit gut fünf Milliarden Erdbewohnern aus, entfielen demnach mindestens 200 Millionen Insekten. Solch ein Vergleich sollte nachdenklich machen. Er läßt den Schluß zu, daß schon jetzt eigentlich nicht wir Menschen die »Beherrscher« der Erde sind, sondern die Insekten.

Vertieft man sich in das Leben dieser Tiere, studiert man ihren Körperbau, ihre Sinnesorgane, ihre Leistungen und Tricks zum Überleben, so kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Sie haben nicht nur alle erdenklichen ökologischen Nischen auf dem Festland, im Süßwasser und in der Luft besetzt, sie beeinflußten auch die stammesgeschichtliche Entwicklung, die Evolution zahlreicher Blütenpflanzen, und sie paßten sich umgekehrt mit ihren eigenen Gewohnheiten an diese Pflanzen an.

13

Wechselwirkungen gibt es zwar überall in der Natur, selten aber sind sie so augenfällig wie zwischen Insekten und anderen Tieren und Pflanzen. Ein Beispiel dafür stammt von dem berühmten Charles Darwin und ist von anderen Naturforschern später noch phantasievoll ausgeschmückt worden.

Darwin hatte herausgefunden, daß die Hummeln die einzigen Vertreterinnen unter den Bienen sind, die einen genügend langen Rüssel haben, um an den Nektar in den Blüten des Rotklees zu gelangen. Nur die Hummeln besuchen daher den Rotklee, nur sie sorgen also auch für seine Bestäubung. Die Verbreitung des Rotklees, so schloß Darwin, sei folglich auf die Häufigkeit der Hummeln zurückzuführen.

Nun ist aber die Zahl der Hummeln davon abhängig, wie viele Feldmäuse in dem betreffenden Gebiet leben. Denn die Feldmäuse sind die Feinde der Hummeln, sie zerstören deren Waben und Erdnester. Schließlich spielen auch die Katzen noch eine Rolle. Sie nämlich sorgen dafür, daß die Feldmäuse nicht überhand nehmen. Man kann also schließen: In der Nähe der Dörfer, wo es viele Katzen gibt, gedeiht auch der Rotklee am besten, denn die Hummeln können ungestört von allzu vielen Feldmäusen von Blüte zu Blüte fliegen. Und dort, wo wenige Katzen gehalten werden, gedeiht er schlecht, weil die Hummeln von den Feldmäusen kurz gehalten werden.

Darwins Beispiel für die Wechselwirkungen in einem Lebensraum hat auch den englischen Biologen Thomas Huxley beschäftigt. Amüsiert hat er darauf aufmerksam gemacht; daß der Rotklee bekanntlich ein ausgezeichnetes Viehfutter sei, und da die englischen Matrosen vom Rindfleisch gekräftigt würden, gehe die Weltherrschaft Großbritanniens offensichtlich auf die sprichwörtliche Katzenliebe der alten englischen Jungfern zurück.

Abhängigkeiten zwischen Insekten und Pflanzen lassen sich in anderen Varianten auch auf unseren Wiesen beobachten. Wiesen — zumal die in den mittleren Breiten mit ihrer bunten Blumenpracht — sind ja eigentlich Kunstprodukte, die der Mensch geschaffen hat. Denn die mitteleuropäische Wiese erhält sich nur dann als eigenständiges Biotop, wenn sie regelmäßig ein- bis zweimal jährlich gemäht wird. Geschähe dies nicht, so würden bald Büsche auf ihr wachsen und später Bäume. Die Wiese würde sich zum Wald zurückverwandeln, aus dem sie — vielleicht nach einem Kahlschlag oder einem Windbruch — einst entstanden war. Wir haben hier eines der seltenen Beispiele dafür, wie der Eingriff des Menschen in die Natur auch einmal Segensreiches schafft, insoweit jedenfalls, als das Mähen solchen Pflanzen und Tieren zugute kommt, die auf das Wiesenbiotop angewiesen sind.

14

Und das sind nicht wenige. Auf unseren heimischen Wiesen dürften mindestens 60 Pflanzen- und rund 1200 Tierarten zuhause sein, vor allem Insekten. Sie alle gehören zum gleichen Biotop, und dieses Wiesenbiotop ist um so bunter, je kalkhaltiger der Boden unter ihm ist. Übrigens: Übernimmt einmal eine Viehweide das »Mähen«, so geht die Zahl der Pflanzen gleich auf die Hälfte zurück, weil viele der »zarter besaiteten« Pflänzchen von den Tierhufen zertreten werden oder umknicken und sich dann nicht wieder aufrichten können. Insekten, die auf solche Pflanzen angewiesen sind, müssen sich dann anderswo umsehen.

Gar nicht so einfach zu beantworten ist die Frage, warum unsere Wiesen so schön bunt sind oder es zumindest sein können. Mit anderen Worten: Warum gibt es so viele verschiedenfarbige Blüten im Wiesenbiotop? Die Antwort ist: Nicht zum Ergötzen der Menschen ist die Wiese bunt, sondern wegen der Insekten. Und was steckt dahinter? Es ist der Umstand, daß die meisten Blütenpflanzen heute für ihre Fortpflanzung auf Insekten angewiesen sind.

Früher einmal, vor mehr als 100 Millionen Jahren, da war das noch anders. Da überließen noch alle Pflanzen ihre Pollen dem Wind, so, wie es noch heute der Weizen oder die Kiefern tun. Doch der Wind ist ein unsicherer Kantonist. Mal weht er, mal weht er nicht, und nicht immer weht er in der gewünschten Richtung und zur rechten Zeit. Daher mußten die Pflanzen vor Urzeiten noch riesige Mengen von Pollen erzeugen, um die Bestäubung zu sichern. Vor rund 100 Millionen Jahren jedoch ließ die Natur sich etwas anderes einfallen. Damals kamen die ersten Pflanzen auf, die nicht mehr auf den Wind angewiesen waren, sondern sich mit Hilfe farbiger Blüten zuverlässigere Pollenüberträger dienstbar machten — eben die Insekten.

Natürlich gelang dieser Trick nicht ohne Gegenleistung. Dafür, daß die Insekten die Blüten besuchten und den Pollen transportierten, erhielten sie zur Belohnung eine nahrhafte Flüssigkeit — den Nektar. Und damit die Insekten auch erfuhren, wo es den Nektar gab, lockten die Pflanzen sie mit immer neuen, farbenprächtigen Blüten und verführerischen Düften an.

Dieses nützliche Spielchen bewährte sich und wurde zunehmend verfeinert. Raffinierte Anpassungen entstanden, um den Zweck zu erreichen. Die Blüten entwickelten Blättchen, die sich den anfliegenden Bestäubern wie Landebahnen entgegenstreckten.

15

Sie bildeten Farbmarkierungen aus, die den Weg zum Nektar im Innern der Blüte wiesen, und sie sorgten dafür, daß bei jedem Besuch etwas Pollen am Insektenleib hängenblieb. Beim Flug von Blüte zu Blüte geriet der Pollen dann auf die Narben anderer und befruchtete sie. Diese gegenseitige Anpassung — bei den Insekten bezog sie sich hauptsächlich auf die Form des Saugrüssels — hat sich in den Jahrmillionen derart spezialisiert, daß manche Blütenpflanze heute auf Gedeih und Verderb auf ein ganz bestimmtes Insekt angewiesen ist um zu überleben, und umgekehrt. Das heißt: Würde das bestäubende Insekt aussterben, so ginge mit ihm auch die Pflanzenart zugrunde, und stürbe die Pflanze aus, so folgte ihr unweigerlich das Insekt.

Bleibt die Frage, wie es die Natur garantiert, daß der Pollen bestimmter Blüten auch immer wieder zu den Blüten der gleichen Pflanzenart gelangt. Warum also fliegt eine Honigbiene von einer Weißkleeblüte oder vom Wilden Dost nicht anschließend zu einem Natternkopf oder einem Blutweiderich, sondern immer wieder zum Weißklee beziehungsweise zum Dost?

Auch dafür gibt es eine Erklärung. Die Insekten bleiben einer bestimmten Blütenart treu, weil die verschiedenen Blütenpflanzen ihren Nektar zu unterschiedlichen Tageszeiten produzieren und die fliegenden Bestäuber zu diesen Zeiten bei anderen Blüten keinen Erfolg hätten. So ist sichergestellt, daß die Blütenpflanzen in einem bestimmten Biotop auch immer mit dem arteigenen Pollen bestäubt werden, und nicht alles durcheinandergeht.

Außerdem ist noch eine zweite Sicherung eingebaut, eine sehr raffinierte sogar. Wenn wir auf einer bunten Sommerwiese stehen, sehen wir ja einerseits viele verschiedene Blütenfarben, aber meist auch einige Pflanzenarten, die in der gleichen Farbe blühen. Wie findet sich das bestäubende Insekt da zurecht, wie findet es trotz der Farbgleichheit immer die richtige Blüte, die ihm den Nektar verspricht?

Das herauszufinden, war für die Botaniker und Zoologen nicht einfach, denn die Nahrungssuche geschieht durchaus nicht nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Heute weiß man: Einerseits spielt da der unterschiedliche Duft der Blumen eine Rolle. Dabei benutzen zahlreiche Blüten sogar noch einen zusätzlichen Kunstgriff. Bei ihnen variiert der Duft als Markenzeichen insofern, als er von der Außenseite der Blüte nach innen eine andere Note bekommt. Das »Bukett« ändert sich also, und dies registrieren die Bienen mit ihrem feinen Geruchssinn als Wegweiser zum Nektar.

16

Doch brauchen sich die Bestäuber nicht allein auf ihren Geruch zu verlassen. Beim Raps, dem Schotendotter und dem Ackersenf beispielsweise, die alle gleichartig gelb blühen, hat man festgestellt, daß die Bienen die Blüten dennoch unterscheiden können, und das gilt auch für weiße Blüten. Die Blütenblätter erscheinen ihnen hier nämlich auf charakteristische Weise gefleckt, weil sie stellenweise das für Insekten sichtbare ultraviolette Licht reflektieren. Bei der Fingerkrautblüte befindet sich im Zentrum ein gelber Fleck, der für die Bienen an den Blatträndern vom »Bienenpurpur« umrahmt ist, weil das Gelb am Rand mit reflektierendem Ultraviolett kombiniert ist. Damit ergibt sich eine ebenso effektive Markierung für die Nektarquelle wie eine Unverwechselbarkeit der Pflanze, die zielsicher angeflogen werden kann.

So kommt also das zustande, was man die »Blütenstetigkeit« der Insekten genannt hat. Dabei muß man bedenken, daß die Ultraviolett-Empfindlichkeit der Insektenaugen mit einem Handikap am anderen Ende des Spektrums erkauft worden ist. Die meisten Insekten sind rotblind, wenn man von einigen Tagfalterarten absieht. Das heißt, sie sehen rote Farben viel dunkler als wir Menschen, so etwa den rot leuchtenden Klatschmohn im Getreidefeld nahezu schwarz. Das tut der Blütenstetigkeit aber keinen Abbruch.

Nicht alle Insekten sind übrigens »Vegetarier«. Zahlreiche Arten sind im Lauf der Evolution dazu übergegangen, sich von anderen Insekten zu ernähren. Das bewährte sich offenbar auch nicht schlecht, denn heute lebt schon fast jede zweite Insektenart ausschließlich oder teilweise auf diese kannibalistische Art. Das geschieht entweder, indem diese Vertreter anderen Insekten räuberisch nachstellen oder sie als Parasiten befallen, sich von ihnen ernähren oder die eigenen Eier in ihnen ablegen. Zumal unter den Parasiten haben sich ganz sonderbare Verhaltensweisen entwickelt. Da kommen Arten vor, die von anderen Parasiten leben und sogar solche, die als Parasiten auf Parasiten anderer Parasiten existieren.

Trotz emsiger Forscherarbeit in aller Welt ist uns manche Verhaltensweise bei den Sechsbeinern bis heute rätselhaft geblieben. Was wir da sehen und beobachten können, mutet zuweilen an wie von einer geheimnisvollen, aller Erfahrung widersprechenden Kraft gelenkt.

17

Der französische Schriftsteller und Nobelpreisträger Maurice Maeterlinck drückte dies einmal treffend aus: »Manches an den Insekten scheint den Gewohnheiten, den Sitten und der Psychologie dieser Welt fremd zu sein, so als ob es von einem anderen Planeten käme, nämlich ungeheuerlicher, wirkungsvoller, gefühlloser, scheußlicher und entsetzlicher als bei uns.«

Wie richtig diese Einschätzung ist, demonstriert unter anderem eine Grabwespe bei ihrem Brutgeschäft. Da das Tier weder seine Eltern kennt noch Artgenossen zuvor dabei beobachtet hat, bleibt unerfindlich, wie es in exakter Reihenfolge all die komplizierten Verrichtungen ausführen kann, an deren Ende wieder neue Grabwespen entstehen. Es hält sich streng an ein Ritual, das seiner Art gemäß ist und immer auf die gleiche Weise abläuft.

Es fängt damit an, daß die Grabwespe zu wissen scheint, wann ihre Zeit gekommen ist, um in der Erde, an Pflanzenstengeln, Schilfhalmen oder verlassenen Blattgallen kleine Nester anzulegen, die genau dem Bauplan entsprechen, den schon ihre Vorfahren angewandt und für zweckmäßig befunden haben. Dann geht sie auf Beutefang, denn für die jungen Grabwespen muß vorgesorgt werden. Doch sind es nicht beliebige Kleintiere, die sie fängt, sondern meist bestimmte Raupen oder Spinnen. Jede Grabwespenart ist da auf spezielle Beutetiere aus, so etwa auf Fliegen, Blattläuse oder Rüsselkäfer. Sobald die Wespe ihr entsprechendes »Zielobjekt« erspäht hat, stürzt sie sich darauf, lähmt es durch einen Stich an einer verwundbaren Körperstelle und schleppt es anschließend in eines der vorbereiteten Nester.

Nachdem die nur gelähmten, keineswegs getöteten Opfer an Ort und Stelle sind, legt die Unermüdliche in jedes Nest ein Ei und macht die Bruthöhle von außen unsichtbar. Wenn die Grabwespenlarve später ausschlüpft, findet sie als erste Nahrung das gelähmte Beutetier vor, frißt sich an ihm satt und verläßt den Bau. Als vollentwickeltes Tier geht sie dann daran, ihre Art auf die gleiche erfolgreiche Weise fortzupflanzen.

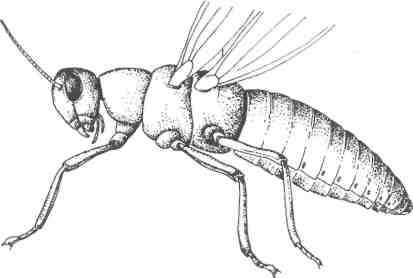

Betrachtet man den Körperbau der Insekten, so fallen drei Abschnitte auf.

Bei den vollentwickelten Tieren oder »Imagines« sind Kopf, Brust und Hinterleib deutlich getrennt, und die Übergangsstellen sehen bei manchen Arten so dünn aus, daß man sich wundert, wie durch diese enge Verbindung überhaupt Blut, Nahrung und Nervenimpulse transportiert werden können. Doch gibt es auch hier viele Ausnahmen. Bei manchen Insekten ist die Dreiteilung nicht so scharf erkennbar, da gehen einzelne Körperabschnitte mehr ineinander über, wie etwa bei den Käfern.

18

Abb. 1: Ideal zum Überleben: Im Gegensatz zu anderen Tierklassen stützt den Insektenkörper ein Außenskelett. Der Kopf trägt die Fühler (Antennen) mit zahlreichen Sinneszellen. An den Brustabschnitten sitzen Beine und — bei den geflügelten Arten — auch die Flügel. Der Hinterleib enthält Herz, Darm und Geschlechtsteile. Dieser Bauplan kommt bei den Insekten vielfach variiert vor, sein Grundprinzip hat sich seit vielen Jahrmillionen bewährt.

Ähnlichkeit im Körperbau teilen die Insekten nur mit einigen anderen Tieren, die zusammen mit ihnen den zoologischen Stamm der Gliederfüßler oder Arthropoden bilden. Ohne Insekten zu sein, gehören dazu Asseln, Krebse, Sandflöhe, Spinnen, Zecken, Skorpione sowie die Hundert- und Tausendfüßler. An den Körpersegmenten der Gliederfüßler sitzen gewöhnlich paarweise Anhängsel wie Beine, Antennen (»Fühler«), Spinndrüsen, Krebsscheren und anderes. Die Insekten als zoologische Klasse haben zwei Antennen am Kopf, die nicht nur zum Abtasten dienen, sondern Sinnesorgane enthalten, mit denen Informationen aus der Umgebung empfangen werden. Mit den Antennen können sie hören, riechen, fühlen, schmecken, sich im Raum orientieren, den Geschlechtspartner finden und Temperaturunterschiede wahrnehmen. Die blutsaugenden Bettwanzen registrieren es noch, wenn sich die Temperatur ihrer Umgebung durch die Anwesenheit eines Warmblüters um weniger als ein Grad Celsius erhöht. Ihr feiner Temperatursinn befähigt sie beispielsweise, an einer Zimmerdecke über einem Schlafenden solange umherzukriechen, bis sie den wärmsten Punkt erreicht haben, um sich dann zielsicher auf ihn fallen zu lassen.

19

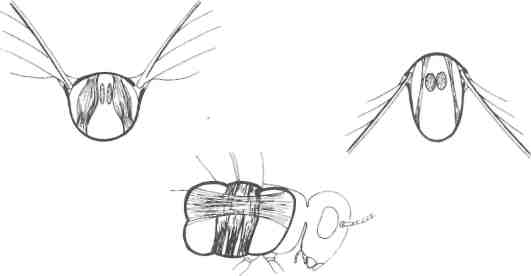

Der Ernährungsweise angepaßt sind die Mundwerkzeuge. Bekannt sind stechende (bei Mücken), saugende (Blattläuse), leckende (Fliegen), kauende (Käfer), beißende (Skorpionsfliegen) und kauend-beißende (bei Heuschrecken, deren Vorderdarm oft noch zusätzliche, zum weiteren Zerkleinern der Nahrung dienende Vorrichtungen enthält). Wie Augen und Antennen, so sind auch die Mundwerkzeuge der Sechsbeiner äußerst vielgestaltig und leistungsfähig. Manche Blattläuse verfügen über derart lange und kräftige Rüssel, daß sie mit ihnen sogar Eichenrinde durchbohren können. Bei Schmetterlingen findet man nicht selten aufrollbare, bis zu 20 Zentimeter lange Saugrüssel, die ihnen den Nektar selbst aus extrem tiefen Blütenkelchen zugänglich machen.

Die meist kalottenförmig am Kopf sitzenden Insektenaugen bestehen aus zahlreichen einzelnen lichtempfindlichen Elementen, den Facetten. Jede Facette vermittelt dem Tier jenen Ausschnitt aus der Umwelt, auf den sie gerichtet ist. So ergibt sich aus dem Mosaik der einzelnen Eindrücke ein Bild der Umgebung, dessen Qualität dem artspezifischen Bedürfnis des Tieres entspricht. Mit dem Bau und der Funktion menschlicher Augen sind diese Sehorgane nicht vergleichbar, andererseits unterscheiden sich die Augen der einzelnen Insektenarten. Und noch etwas fällt auf. Insekten, die leistungsfähige Augen haben, besitzen meist kurze Antennen, solche mit schwächeren Sehorganen dagegen haben meist längere. Daraus ist zu schließen, daß sehr sehtüchtige Arten wie die Libellen weniger auf zusätzliche Sinnesorgane angewiesen sind.

Natürlich gibt es von allen Eigenheiten, die hier verallgemeinernd genannt sind, auch immer wieder Ausnahmen, wie überhaupt die Palette der Körperformen und -funktionen und der Organe bei den Insekten eine ungeheure Breite hat. Zum Beispiel unterscheiden sich die Antennen bei ihnen ganz erheblich. Bei manchen Bockkäfern sind sie länger als der ganze Körper. Bei den Fliegen sind sie nur dreigliedrig, bei Höhlenheuschrecken können sie das Neunfache der Körperlänge erreichen und. aus mehr als 500 Gliedern bestehen.

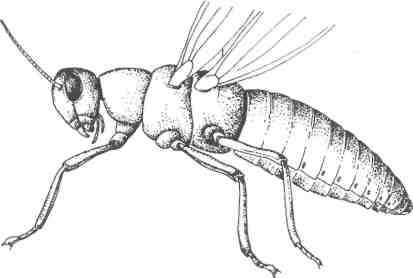

In der Brust der geflügelten Arten spannen und entspannen sich die mächtigen Flugmuskeln. Sie bewegen die am zweiten und dritten Brustsegment sitzenden Flügel auf eine Weise, die an das Sprichwort »Alles Große ist einfach« denken läßt.

20

Nach welchem Prinzip arbeitet diese winzige Flugmaschine?

Zwei Muskelstränge verformen den elastischen Brustkorb so, daß er sich abwechselnd in ganz kurzen Zeitabschnitten aufwölbt und wieder abflacht. Das Prinzip der Flügelbewegung kann man verstehen, wenn man sich den Brustkorb als Topf mit einem etwas zu kleinen Deckel denkt. Es läßt sich dann ein kleines Gedankenexperiment machen. Um den Deckel am Hineinfallen zu hindern, stellt man sich zwei Lineale so zwischen Topfrand und Deckel geschoben vor, daß sie wenige Zentimeter ins Innere ragen. Drückt man den Deckel jetzt abwärts, entsteht eine Hebelbewegung: Die langen Enden der Lineale heben sich außen nach oben. Das entspricht der Aufwärtsbewegung der Flügel, wenn der Brustkorb von der einen Muskelgruppe abgeflacht wird. Hebt man den Deckel, so senken sich die äußeren Linealenden, was der Abwärtsbewegung der Flügel entspricht, wenn sich die andere Muskelgruppe zusammenzieht und den Brustkorb aufwölbt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Muskeln in der Brust der Insekten, die für die Flügelverstellung während des Fluges und ihre vielfältigen Flugmanöver verantwortlich sind. Die Voraussetzung für diese Verstellung liefert ein kompliziert gebautes Flügelgelenk.

Abb. 2: Wie die Insekten ihre Flügel bewegen, verdeutlichen diese schematischen Zeichnungen. Äußerst rasch reagierende Muskeln, hier teils im Querschnitt, teils in Seitensicht gezeichnet, wölben und strecken den elastischen Brustkorb wechselweise in rasender Folge. Dabei werden die Flügel auf- und abbewegt. Komplizierte Flügelgelenke sorgen zudem für die Verstellung der Flügel im Flug. So erklärt sich nicht nur die hohe Fluggeschwindigkeit mancher Insektenarten, sondern auch ihre erstaunliche Manövrierfähigkeit in der Luft.

21

Welche unglaublichen Leistungen das Flugpatent der Insekten möglich macht, zeigt die Schlagfolge ihrer Flügel wie etwa die der Bienen, deren Flugmuskeln sich bis zu tausendmal in der Sekunde zusammenziehen und wieder entspannen können. Kein Wunder, daß die Flugmuskeln der Insekten zu den Organen mit dem intensivsten Stoffwechsel zählen, der unter Lebewesen zu finden ist. Auch die Ausdauer der kleinen Flieger imponiert. Wie es heißt, sei eine Schmeißfliege einmal bei einem Versuch sechs Tage lang geflogen und dabei nur alle fünf bis sechs Stunden mit Zuckerwasser gefüttert worden. Während des Fluges habe sie ihre Flügel 88 Millionen Mal (das ist die Anzahl der Atemzüge eines Menschen in zehn Jahren!) bewegt und dabei 329 Kilometer zurückgelegt. Erst als ihre Flügel nur noch Fransen waren, sei sie erschöpft verendet.

Auf den Brustabschnitt folgt bei den Insekten der Hinterleib, der im Gegensatz zu Kopf und Brust meist aus mehreren Segmenten besteht. Er enthält Magen, Herz und die Geschlechtsorgane. Bei weiblichen Tieren finden sich hier auch Vorrichtungen zur Eiablage, beispielsweise ein Legestachel, mit dem sie die Eier am Ort ihrer Entwicklung plazieren. Ein innen liegendes Knochengerüst wie bei den Wirbeltieren gibt es bei den Insekten nicht. Den notwendigen Halt liefert ein »Außenskelett«, dessen Hauptbestandteil das eiweißhaltige Chitin ist. Der hart-elastische, leichte und äußerst widerstandsfähige Panzer entsteht aus erhärtenden Sekreten der äußeren Hautzellen und schützt die Tiere weitgehend vor Einflüssen wie Chemikalien oder mechanischen Verletzungen. Dort, wo der Körper nicht sehr geschmeidig zu sein braucht, ist das Chitin noch zusätzlich verstärkt durch andere Stoffe wie der Hornsubstanz Sklerotonin, die ähnlich hart ist wie unsere Finger- und Zehennägel. Schließlich überzieht das ganze Skelett noch eine wasserabweisende Wachsschicht, die gegen Austrocknung schützt.

Angesichts der geringen Durchschnittsgröße der Insekten wäre ein zweckmäßigeres Stützgerüst als das Außenskelett zwar kaum denkbar, doch hat es auch Nachteile. Denn es behindert das Wachstum der Tiere, wenn sie sich über die Jugendstadien hinaus zu ausgewachsenen Tieren entwickeln. Gelöst wird dieses Problem durch Häutungen. Das heißt, in gewissen Abständen werfen die Larven ihre Außenhaut ab, und in der kurzen Zeit, in der die neue Chitinschicht noch weich ist, nehmen sie rasch an Größe zu.

22

Welche Leistungen die Insekten dabei erbringen, ist nicht weniger erstaunlich als die geniale Zusammensetzung der Chitinhülle selbst. Die Tiere müssen sich nämlich wie aus einer Ritterrüstung herausziehen, und zwar einschließlich der nicht selten langen Antennen, der Beine, eventuell auch Teilen des Darms, des Luftröhrensystems und — bei Eintagsfliegen — sogar der Flügel. Alle diese Organe bekommen eine neue Haut, und das bringt auch Gefahren mit sich. Denn ohne ihren Panzer sind sie während der Wachstumsphasen ziemlich schutzlos ihren allerorts lauernden Feinden ausgeliefert, auch Krankheitskeime können leichter eindringen.

Um so verblüffender erscheint es da, daß beispielsweise die winzigen, stammesgeschichtlich ältesten Insekten, die meist unterirdisch lebenden Springschwänze, sich zwischen zehn- und zwanzigmal, ja bis zu fünfzigmal (wie die Gattung Orchesella) in wenigen Tagen Abstand häuten und dabei regelmäßig eine komplizierte Schuppenhaut bilden, andererseits aber doch zu einer der zahlenmäßig größten Insektenordnungen geworden sind.

Als Atemorgan dient den Insekten ein feinverzweigtes Luftröhren- oder Tracheensystem, dessen Öffnungen an der Außenhaut liegen und das nahezu jede Körperzelle mit Sauerstoff versorgt. Dieses Verbundsystem haarfeiner elastischer Röhrchen übernimmt auch den Abtransport des Kohlendioxids aus dem Körper. Reusenartige Einrichtungen an den Eintrittsöffnungen für die Luft verhindern, daß Fremdkörper eindringen, und der Transport der Gase wird bewirkt, indem sich der Hinterleib rhythmisch krümmt und streckt, also eine pumpende Bewegung macht. Schließlich übernimmt das Luftröhrensystem im Körper noch eine Stützfunktion für die inneren Organe.

Auch ein Nerven- und Blutgefäßsystem ist vorhanden. Im Kopf sitzt das Gehirn, das »Oberschlundganglion«. Es empfängt die Eindrücke von den Sinnesorganen und veranlaßt das entsprechende Verhalten. Unter der Chitinhülle des Hinterleibes liegt ziemlich weit oben das schlauchförmige Herz, von dem aus das Blut nach vorn in den Kopf gepumpt wird. Wahrscheinlich gibt es aber noch weitere Pumpvorrichtungen, die den Kreislauf in Gang halten und das Blut auch in entlegene Körperteile wie Flügel, Füße und Antennen befördern. Wie bei den Wirbeltieren transportiert das Blut der Insekten Nährstoffe, Hormone und andere lebenswichtige Substanzen. Weniger wichtig ist es für den Gasaustausch, den weitgehend das Luftröhrensystem übernimmt. »Blut« in unserem Sinne haben die Insekten allerdings nicht, ihr »Blut« ist nicht rot, sondern gelblich oder grünlich gefärbt, es ist eigentlich nur ein »Hämolymphe« genannter Nährsaft, in dem die farblosen Blutkörperchen treiben.

23

Unter den Farben der Insekten herrschen gelbbraune bis schwarze Pigmente (Melanine) sowie gelbe, rote und weiße Farbstoffe (Pterine) vor. Grüne Farben, wie sie im Blut von Heuschrecken und bestimmten Raupen vorkommen, sind kein Chlorophyll, sondern diese Pigmente werden in den Hautzellen der Tiere gebildet. Die metallisch glänzende Oberfläche mancher Käfer und die schillernden Farben der Schmetterlingsflügel entstehen dank einer besonderen Feinstruktur der Oberhaut, die bei den Schmetterlingen aus winzigen Plättchen besteht. An ihnen brechen sich die Lichtwellen, so daß nur bestimmte Anteile des Spektrums ins Auge fallen.

So vielfältig wie die Farben der Insekten sind auch deren Zwecke oder besser, deren Wirkungen auf die Umgebung. Manche dienen zur Tarnung, andere zur Abschreckung, wieder andere scheinen bloße Luxusbildungen ohne erkennbare Funktion zu sein. Die Tarnkünstler unter den Insekten täuschen mit ihrer Färbung und Körpergestalt auch andere Naturgebilde vor. Gewisse Spannerraupen sehen aus wie winzige Ästchen, wenn sie, mit dem Hinterende an einer Pflanze »klebend«, starr in die Luft ragen. Der Blattschmetterling Kallima ahmt verblüffend ein Laubblatt nach, und der »Mondvogel« Phalera hucephala ähnelt einem Stückchen angemoderten Holzes, wenn er ruhig sitzt.

Als besonders rätselhaft gilt den Insektenforschern noch immer, wie bestimmte regelmäßige Farbmuster auf den Flügeln der Tiere entstehen. Ein Beispiel dafür liefern die vier Flügel des Segelfalters Iphiclides podalirius, bei dem sich schwarze Streifen auf den Vorderflügeln so auf den Hinterflügeln fortsetzen, daß sie ein einheitliches Muster ergeben. Da die Flügelpaare unabhängig voneinander aus unterschiedlichen Erbanlagen entstehen, ist bisher verborgen geblieben, wie das dennoch geschlossene und harmonisch wirkende Farbmuster zustande kommt.

Ein Wort noch zur Größe der Insekten. Da gibt es Unterschiede, die dem Ruf dieser Tierklasse für Extreme alle Ehre machen. Der deutsche Entomologe Ulrich Sedlag hat darauf hingewiesen, daß die kleinsten Hautflügler und Käfer sich von den längsten Stabheuschrecken in ihrer relativen Körperlänge stärker voneinander unterscheiden als eine Zwergspitzmaus von einem Blauwal. Während es die Säugetiere beim Vergleich der kleinsten mit den größten Arten nur auf ein Verhältnis von etwa 1:500 brächten, erreiche das Größenverhältnis bei den Insekten 1:1600.

Immer wieder bewundernswert sei es auch, findet Sedlag, daß mehrere Insektenarten die kleinsten Vögel und Säugetiere an Gewicht übertreffen können, die kleinsten Sechsbeiner aber noch kleiner seien als ein Pantoffeltierchen, das beliebte Mikroskopierobjekt. Während beim Pantoffeltierchen alle Lebensfunktionen in einer einzigen Zelle abliefen, fänden bei den kleinsten Insekten auf gleichem Raum alle Organe Platz, die zu einem vollständigen Tier gehörten. Man muß sich das einmal vorstellen: Ein parasitierender Hautflügler namens Allaptus minimus wird nur 0,2 Millimeter »groß«! Trotzdem fehlt diesem Winzling kein Organ. Und bestimmte Wespenzwerge, von denen 40.000 erst ein Gramm wiegen, können ihren »Mikroflugmotor« mit 0,6 Millimeter langen Flügeln rund 400mal in der Sekunde kreisen lassen.

24-25

#