•

Da ist eine, die redet immer. Sie ist nie still, sie redet immerzu. (Thea will

absolut nicht hören, was dieses Kind sagt, aber schließlich kann sie die

Wahrnehmung nicht länger unterdrücken:) Sie sagt, ich soll lieb sein, soll

mich nicht so anstellen. Er muß das tun, es muß sein. Ich bin selber schuld.

Ich bin böse. Immer wieder sagt sie das. (Thea schlägt sich zwischendurch

wiederholt mit den Fäusten an den Kopf; sie will die Stimme zum Schweigen

bringen.)

(Dieses

Kind ist offenbar ein Produkt einer »Introjektion« oder einer Identifikation

mit dem Vater, dessen Sätze es ständig wörtlich rezitiert. [Auch der Vater

redete oft - und mit der Absicht einer Gehirnwäsche - viertelstundenlang

pausenlos auf Thea ein, wobei diese sich immer die Ohren zuhalten wollte.]

Bezeichnenderweise kann Thea die Emotionen dieses Kindes nicht nachempfinden

und wiedererleben, sie kann dem Kind nur mit Widerwillen zuhören.)

•

Eine andere ist wütend (Thea ballt die rechte Hand zur Faust und bewegt sie,

als ob sie damit schlagen oder stechen wolle). Sie schreit ... sie schreit

ganz laut: »Nein, nein, nein!« Sie ist eingesperrt, in einen Käfig

eingesperrt, sie darf nicht raus ... sie ist zu gefährlich. (Sehr viel

später erst erfahre ich, daß der Käfig kein Phantasieprodukt war: der Vater

hatte der widerspenstigen Thea immer wieder gedroht, sie werde demnächst in

einen Käfig gesperrt, den er gerade baue. Einmal zeigte er ihr sogar eine

Skizze davon.)

•

Da sind noch mehr ... Eine ist ganz klein, die weint und ist traurig, niemand

hat sie lieb (Thea beginnt bitterlich zu weinen). Sie will, daß sie jemand

liebhat. Sie wünscht es sich so sehr, sie ist doch noch so klein ... (Daß

jemand sie liebhabe, ist Theas innigster Wunsch, den sie jedoch im Laufe der

Zeit mehr und mehr verdrängt hatte: »Ich brauche niemanden, ich brauche euch

alle nicht!«)

•

(Nach einer Weile beruhigt sich Thea wieder, doch nach einer kurzen Pause

beginnt sie erst ängstlich, dann panisch zu atmen und reißt die Augen voller

Angst auf.) Da ist eine, die hat Angst ... schreckliche Angst. Sie hat immerzu

Angst. Sie (das Mädchen wie die Angst) ist immer da. (Dies ist in der Tat

Theas emotionales Grundbefinden.)

79

•

(Als die Angst nach einer Weile abgeklungen ist, beginnt Thea erst fast

unmerklich, dann immer deutlicher zu lächeln. Es ist ein seltsames, irres

Lächeln.) Da ist eine, die hat sich 'ne Höhle gebaut, da darf niemand rein.

Sie redet nicht, sie hat einfach aufgehört zu reden ... Sie ist so weit weg,

sie gehört irgendwie nicht mehr dazu ... (Thea hatte schon lange gelernt, bei

sehr großen Schmerzen »weit wegzugehen«.)

•

(Thea wird wieder unruhig und zeigt dann Anzeichen zunehmender Schmerzen.) Es

tut so weh! Au, au! - Da ist noch eine ... der tut's so weh (Thea weint

lange). Die muß immer hin, wenn's weh tut ... (gemeint ist: Sie ist

diejenige, die zum Vater gehen muß, wenn dieser ruft.) Es ist nicht die erste

... da waren vorher schon mehrere ... (»Was ist aus denen geworden?«) Die

sind weg ... da waren so viel Schmerzen, die haben sie nicht ausgehalten ...

die sind gestorben.

Immer

wenn Thea die sieben Kinder durchgegangen war, spürte sie ihre eigene

ungeheure Verwirrung und ihre Angst, verrückt zu werden: »Was ist nur mit

mir los? Was geschieht da mit mir? Werde ich verrückt?«

Nach

der Sitzung, in der die sieben Kinder erstmals deutlich geworden waren, ist

Thea äußerst erstaunt und beunruhigt wegen des Erlebten. Sie fragt mich

immer wieder, was da vorgegangen sei. Ich erinnere sie schließlich an das,

was sie seit langem über multiple Persönlichkeiten weiß. Sie meint,

darüber gelesen zu haben oder aber diesen Zustand zu erleben, sei doch

zweierlei. (So wie eben kognitives Erinnern und Wiedererleben zweierlei sind.)

Sie habe sich nicht mehr wie eine eigenständige Person gefühlt, sondern eher

wie eine Wohnung, in der sich die anderen herumgetrieben hätten. Plötzlich

begreift sie auch mit großer Erleichterung, warum sie ihr Leben lang immer

zwanghafte Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren.

Im

Abschnitt 5.1 habe ich berichtet, daß akute körperliche Ausnahmezustände

wie zum Beispiel Krankheiten, die früher in einer traumatischen Situation

bestanden und darüber hinaus einige Zeit andauerten, auch nach dem

Wiedererleben der betreffenden Situation in der Therapie eine Weile anhalten

können. Dies gilt auch für Emotionen und akute psychische Ausnahmezustände:

Wenn die in einer traumatischen Situation ausgelösten Emotionen oder

psychischen Ausnahmezustände (wie zum Beispiel der oben beschriebene

tranceartige Zustand Theas) seinerzeit einige Stunden oder

80

gar

Tage anhielten (die lang anhaltenden Wirkungen von Traumata, die gleichsam

chronisch werden, sind hier nicht gemeint), dann kann die Person auch nach dem

Begleiteten Wiedererleben im Alltag einige Zeit lang davon akut betroffen

sein.

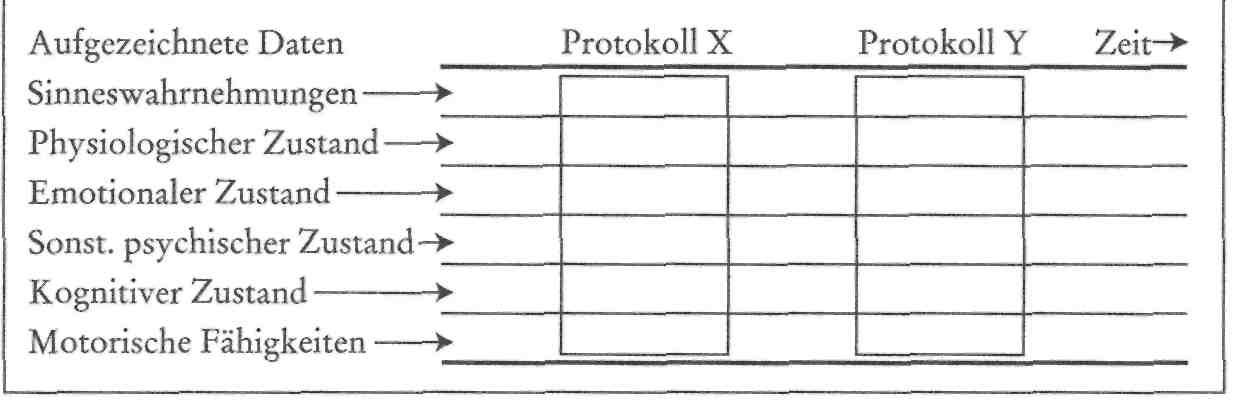

5.3.

Kognitive Zustände und Fähigkeiten beim Wiedererleben

Mit

kognitiven Zuständen und Fähigkeiten meine ich die Gesamtheit der zu einem

bestimmten Zeitpunkt im kognitiven Gedächtnis eines Menschen gespeicherten

und abrufbaren (erinnerbaren) Informationen sowie seine kognitiven

Fähigkeiten (»Denkfähigkeiten«). Seine augenblicklichen kognitiven

Fähigkeiten zu dem betrachteten Zeitpunkt können durch Störungen mehr oder

weniger vermindert sein, sind aber ein Charakteristikum des jeweiligen

Zustands der Person. Eventuelle Defizite mögen der Person nicht immer bewußt

sein, können aber vom Therapeuten in etwa gleichem Maße beobachtet werden,

wie es in der früheren Realität möglich gewesen wäre.

Beispiel:

Unter

dem Einfluß eines starken Beruhigungsmittels ist die damals achtjährige Thea

nicht fähig, die Frage des Vaters »Was ist drei mal drei?« zu beantworten.

Sie quält sich sichtlich mit der Lösung der Aufgabe und ist durch ihren

Mißerfolg verängstigt, weil »ich genau weiß, daß ich das sonst immer

weiß!« Nachdem sie drei Tage »weitergegangen« ist und die Wirkung der

Droge nachgelassen hat, beantwortet sie mühelos meine Fragen nach vier mal

vier, fünf mal fünf usw.

Vorhandene

Informationen und Fähigkeiten können, wie obiges Beispiel zeigt, abgefragt

und eventuell von der Person demonstriert werden: Wie heißt du? Wie alt bist

du? Weißt du, was XY (irgendein Begriff) bedeutet? Gehst du schon in den

Kindergarten? Kannst du schon zählen, lesen, schreiben, rechnen? Ist deine

Mama da? Wo bist du jetzt? Fragt man nach etwas (damals) Unbekanntem, schaut

die Person verständnislos drein. Und manchmal hat man auch mit anscheinend

deplazierten Fragen unerwartetes Glück.

81

Beispiel:

In

Begleitung von K. erlebt Nathaiie eine Erkältung im Babyalter wieder. Aus

irgendeinem Grund fragt K. sie nach dem Wochentag und erhält prompt die

Antwort »Sonntag«. »Woher weißt du das?« - »Mama sagt: >Muß dieses

doofe Kind ausgerechnet am Sonntag krank werden!<« Das ermutigt K., sie

nach ihrem Alter zu fragen. Nach kurzem Überlegen sagt Nathaiie: »Sechs

Wochen - Mama sagt.« - »Was hat denn die Mama gesagt?« Sofort wird die

kleine Nathaiie sehr traurig. Nach einigem Sträuben - der Satz tut ihr

offenbar sehr weh - bringt sie mühsam und unter Tränen hervor: »Sechs

Wochen ist die jetzt da, und nix als Theater!«

Die

folgenden Fallbeispiele zeigen, in welchem Maße man beim Begleiteten

Wiedererleben Einblick in die kognitiven Fähigkeiten (und in das seelische

Befinden) eines Menschen und in die Verhältnisse in unserer Gesellschaft zu

einer hier über dreißig- Jahre zurückliegenden Zeit gewinnen kann.

Fallbeispiel

10: Gespräch mit einer »Zweijährigen«

K.

ist während der Therapie - zunächst unbeabsichtigt - zu einer fiktiven

Gesprächspartnerin der kleinen Nathaiie geworden. Später benutzte sie die

von ihr entdeckte Möglichkeit, sich mit der kleinen Nathaiie in ihrer

damaligen Situation zu unterhalten, manchmal absichtlich zur Gewinnung

zusätzlicher Informationen und - vor allem - um Nathaiie Erholungspausen von

schrecklichen Erlebnissen zu schenken. Diese Gespräche machen Klein-Nathalie

sehr viel Freude, aber merkwürdigerweise kann sie sich nach der Sitzung nicht

an deren Inhalt erinnern, wogegen sie doch die wiedererlebten Geschehnisse aus

der damaligen Zeit nachher genau kennt. (Nach der Sitzung freut sie sich immer

sehr über die Schilderungen dieser Gespräche.) Wenn sie aber in einer der

folgenden Sitzungen eine etwas spätere Episode aus ihrer Kindheit

wiedererlebt, kann sie sich (während des Wiedererlebens) sehr wohl an die

Gespräche erinnern. Mehr noch: Es zeigt sich dabei, daß sie aus den

früheren Gesprächen sogar kognitiv gelernt hat. So hat beispielsweise K. ihr

einmal den Begriff »Vergangenheit« erklären müssen (Nathaiie war damals

drei Jahre alt). Einige Zeit später fragt K. die kleine Nathaiie, ob sie noch

wisse, was »Ver-

82

gangenheit«

bedeutet. Nach kurzem Überlegen kommt die Antwort: »Alles, was vor heute

ist.«

Das

Folgende ist ein wörtliches Therapieprotokoll, die Transkription einer

Videoaufzeichnung. Nathalie spricht für ihr Alter eine gut entwickelte

Sprache, kann jedoch manche Laute noch nicht richtig aussprechen.

K:

Wie alt bist du denn? Weißt du das schon?

N:

Noch paarmal ßlafen, dann so: (sie zeigt zwei Finger der

linken

Hand; die kleine Nathalie ist Linkshänderin) K: Du bist also zwei. Dann hast

du ja bald Geburtstag? N: Hmm ...

K:

Und kannst schon so gut sprechen! N: Hmm ... sprechen ... das is ßön! K:

Kannst schon so viele Wörter! Die merkst du dir immer

gut?

N: (Imitiert Schwester Erika mit erhobenem Zeigefinger:)

»Genau

ßuhören!« sagt Eerka. K: Ja, genau zuhören, dann merkt man sich die

Wörter. Da

hast

du dir schon so viele Wörter gemerkt? N: Wörter ßöön! K: Zahlen auch?

N:

So was? (streckt abzählend nacheinander die Finger aus) K: Ja, eins - zwei -

drei ... das sind Zahlen. N: (Schüttelt den Kopf) Sind niß ßön ... kann

man niß mit pie-

len.

K: Aber mit Wörtern kann man spielen? N: Ja!

K:

Erzähl mal! Wie kann man denn mit Wörtern spielen? N: (Lacht, tippt sich mit

der flachen Hand an die Stirn) Im

Topf!

K: Im Kopf? - Erzähl mal, wie man damit spielt! N: (Macht mit den Fingern

vertauschende Bewegungen) Vorn

und

hinten ... und dann umgedreht! K: Ach, umgedreht! So verdrehst du die Wörter?

Sag mir mal

so

ein Wort, ein verdrehtes! N: (Denkt kurz nach) Sseibenfenster! Mußt du

jetzt... K: Muß ich jetzt raten? Kann das sein ... vielleicht ...

Fensterscheibe? N: Sehr gut!

K:

Das ist schön! - Machst du das mit der Schwester Erika? N: Ja.-Jetzt du!

83

K:

(Sucht ein Wort, schaut sich dabei im Zimmer um) Topfblume?

N:

(Leicht ungehalten:) Das iß doch'n richtiges Wort!

K:

(Stutzt) Ja ... kein gutes Beispiel ... aber das kann man auch umdrehn!

N:

(Überlegt, hilft mit den Fingern nach, nickt) Blumentopf! -Aber das iß doch

wieder ein richtiges Wort!

K:

Ja, das sind beides richtige Wörter ... kein gutes Beispiel...

N:

(Lächelt verschmitzt, schüttelt dann den Kopf) Große Leute können das niß

so gut! (Beide lachen)

K:

Ja, du hast das ja schon so viel geübt ... (denkt nach) -Weißt du denn, was

aus ... Läuseblatt wird?

N:

Läuse? - Das sind die kleinen Krabbeltierchen (macht mit den Fingern

Laufbewegungen)

K:

Ja.

N:

(Denkt nach ... bewegt die Finger ... dann plötzlich:) Blattläuse!

Im

weiteren Verlauf des Gesprächs kommen die beiden auch auf das Essen zu

sprechen: Nathalie mag kein warmes Essen, das tut am Gaumen weh und im Magen

wird ihr schlecht (siehe dazu Fallbeispiel 2). Sie mag kein Fleisch, keinen

Pudding, keine Milch, nur kalten Tee. (Für alle diese Aversionen gibt es gute

Gründe, sie hängen mit dem schon lange vorher aufgedeckten sexuellen

Mißbrauch Nathalies durch den Großvater im Babyalter zusammen.) Dann

beschreibt sie genau die einheitliche Kleidung der Kinder im Heim: Bluse,

Faltenrock, Schürze (sonntags weiß) und weiße Strümpfe. Dann kommen sie

auf die Beinschiene zu sprechen, die Nathalie zur Korrektur einer Fehlhaltung

des linken Fußgelenks (der Folge einer schweren Mißhandlung durch den

Bruder) tragen muß. Schwester Erika hat ihr begreiflich zu machen versucht,

daß sie die Schiene immer tragen muß, damit sie später schnell laufen kann.

(Nathalie hat mit knapp zwei Jahren beschlossen, später Läuferin und

Springerin zu werden; das geht nur, wenn sie die Schiene immer trägt.) K.

gebraucht im Gespräch darüber das Wort »vernünftig« und muß nun der

Zweijährigen erklären, was das bedeutet - aus dem Stegreif keine ganz

leichte Aufgabe. K. gibt sich redlich Mühe, und nach zwei Versuchen hat

Nathalie verstanden: »Das ist, wenn ich was versteh' und es dann mach' - das

ist vernünftig?«

84

Plötzlich

beginnt Nathalie an den Fingernägeln zu knabbern, sie wird sichtlich nervös.

Nur mit Mühe kann K. sie bewegen, über den Grund zu sprechen: Es wird gleich

Nacht, und Nathalie hat Angst davor: »Dann sind so komische Sachen in meinem

Kopf, und die Hände sind kalt und mir ist schlecht im Bauch - wie bei warmem

Essen.« Und oft muß sie sich mitten in der Nacht im Bett aufsetzen, damit

sie Luft bekommt. Schwester Erika hat ihr erzählt, daß sie schon als Baby

immer wieder die Luft anhielt und in Atemnot geriet und daß es nun schon viel

besser geworden sei. Und oft hat sie »die Töne im Kopf« (sie meint, wie K.

aus früheren Sitzungen weiß, Geräusche wie heftiges Schnaufen und Stöhnen

bei sexuellen Aktivitäten). Als K. die Geräusche nachahmt, um sie noch

tiefer in ihre Angst hineinzuführen und die Auflösung zu beschleunigen,

schreit Nathalie laut: »Nein, nein!« und will nicht weiter darüber reden.

Wer denn die Töne mache, fragt K. Das bringt Nathalie in Panik; sie wirft

sich auf die Seite und zittert am ganzen Körper. (Zweifellos erinnert sie

sich hier an frühere Mißhandlungen.)

Fallbeispiel

11: Gespräch mit einer »Dreijährigen«

Nathalie

ist nun drei Jahre und drei Monate alt. Seit einigen Monaten muß sie gegen

ihren Willen jedes Wochenende daheim bei ihrer Mutter (die sie »die Frau«

nennt) verbringen, wo der Großvater sie regelmäßig besucht - und

mißbraucht. (Damit nicht genug: Er verkauft sie auch an andere Männer, die

sie in seinem Beisein in seinem Atelier - er ist Fotograf - foltern und

sexuell mißbrauchen, während er Pornoaufnahmen davon macht. Wir haben

inzwischen erfahren, daß er damit seine vierzehntäglichen Besuche der

Spielbank in Baden-Baden finanziert hat.) Bald nach Beginn der Besuche und

einem dadurch verursachten Suizidversuch (sie hat sich eine lange Treppe im

Heim hinabfallen lassen) hört Nathalie, die Wörter und Sprache so liebte

(siehe S. 82 ff.), auf zu sprechen. Nur in der künstlichen, »virtuellen«

Welt, die sich Nathalie und ihre Begleiterin in der Therapie erschaffen haben

(und die uns noch beschäftigen wird), spricht sie mit K. Ihrer

Sprechfertigkeit merkt man anfangs den Mangel an Übung an, später nimmt sie

erkennbar zu.

Nathalie

stottert jetzt (dies wird in der Transkription nur angedeutet), manchmal mehr,

manchmal weniger, je nach dem Ge-

85

sprächsthema,

und noch immer stößt sie mit der Zunge an, was jetzt mehr auffällt als vor

einem Jahr.

K:

Haben wir eigentlich Winter oder Sommer jetzt? (Nathalie weiß mit der Frage

nichts anzufangen.)

K:

N K N K: N K

Ist

es kalt ?

Ja,

kalt ... aber kein Ssnee, ßade ...

Kein

Schnee? Du magst Schnee gern?

Ja-

Habt

ihr schon (Advents-)Kerzen an?

Ja,

ßwei Kerzen.

Zwei

Kerzen habt ihr an? Im Kinderheim oder bei der

Frau?

N: Im Kinderheim.

K:

Hat die Frau auch einen Adventskranz mit Kerzen drauf? N: Ja, aber nicht so

ßön. K: Der ist nicht so schön? Und heute ist die zweite Kerze

dran?

Ist heut' Sonntag? N: (Sehr bestimmt:) Nein, heut' ist nicht Sonntag! K: Was

ist denn heute? - (Nathalie überlegt.) K: (Versucht ihr zu helfen:) Heut' ist

schon die zweite Kerze

dran

... ist schon Sonntag gewesen? N: Ja ... gewesen!

K:

Und jetzt habt ihr ... Freitag ... oder Samstag? N: (Überlegt, nimmt dabei

die Finger zu Hilfe:) Sa ... Sa ...

Samstag.

K: Samstag. Ach, Freitag ist Kindergarten und am Samstag

kommst

du zu der Frau? N: Nein ... Freitag nach dem Kindergarten. K: Ach ja, gestern

bist du schon zu der Frau gekommen.

Heut'

ist Samstag, und morgen kommt die dritte Kerze

dran?

N: Ja!

K:

Ach so! Und die Frau hat auch einen Adventskranz. N: Ja, ist aber nicht so

ßön, viel kleiner. K: Und im Heim? N: Da haben wir drei Adventskränze!

Einen auf dem Tisch

und

einen riiiesengroßen an der Decke, mit ßooo dicken

Kerzen

dran (zeigt mit den Händen, wie dick sie sind).

Muß

der Onkel Eduard raufklettern und anmachen. K: Welcher Onkel?

Onkel

Eduard!

Ach,

der Onkel Eduard! Euer Hausmeister?

Hausmeister?

Das

kennst du nicht, das Wort?

Ähäh...

Der

Mann, der alles ganz macht?

Jaaa.

Wenn was kaputt ist, dann kommt der immer.

Und

der hängt auch den großen Adventskranz auf?

Ja

- und den riiiesig großen Tannenbaum.

Ah,

habt ihr so was auch?

Ja,

draußen - bis in'n Himmel!

Bis

in den Himmel geht der?

Ach,

der ist ßön!

Da

muß er aber eine große Leiter haben!

Ja,

ganz große Leiter, kann man so ausziehn.

Eine

ganz große Leiter, bis in den Himmel.

(Etwas

ungehalten:) Die Leiter nicht - der Tannenbaum! -

(Kurze

Pause, dann plötzlich:) An Weihnachten will ich

aber

nicht zu der Frau!

Du

warst Weihnachten immer im Kinderheim? Ist's da

schön?

Ja-

Dann

geht ihr in die Kirche? Ja.

Was

macht ihr da in der Kirche? (Erstaunt:) Weißt du das nicht, was man da macht?

Doooch.

(Stöhnt

ungeduldig.) Mit dem lieben Gott reden. Machst du das gerne?

Jaa,

jaa, aber Weihnachten und Ostern und so alle Tage, die wichtig sind, da

dauert's immer so lang! Da ist es langweilig?

Ja,

dann hör' ich gar nicht zu und red' im Kopf mit dem lieben Gott.

Du

redest im Kopf mit dem lieben Gott? Und dann guck' ich mir die Maria an ...

mit dem Jesuskind. Und was sagst du dann zum lieben Gott? (Heftig:) Daß diese

neuen Leute verschwinden! Die neuen Leute? Die Frau und der Junge (ihr Bruder)

und der Opi?

N:

Ja, und daß er mich wieder richtig machen soll in meinem Kopf!

87

K:

Ist es nicht mehr richtig in deinem Kopf?

N:

Nein! Alles durcheinander!

K:

Und da sagst du ihm, daß er die neuen Leute verschwinden lassen soll und dich

wieder richtig machen soll in deinem Kopf?

N:

Ja - und daß er auf meine Eerka aufpassen soll. Und daß der doofe Frieder

nicht immer seinen Kopf abschalten soll. (Frieder, drei Jahre älter als

Nathalie, leidet unter epileptischen Anfällen. Nathalie aber glaubt, daß er

absichtlich »seinen Kopf abschaltet«. )*

Und

daß ich mich freu', daß es so schöne viele Bäume gibt ... und daß ich

sein Jesuskind mal gern sehen möchte!

K:

Ach!

N:

Jaa! Wenn Weihnachten ist, hat Jesuskindchen Geburtstag ... aber man kann es

gar nicht sehen.

Wenn

ich allein in der Kirche bin, dann muß ich nicht immer mit dem lieben Gott

reden - dann merk' ich den!

K:

Ach, dann merkst du den?

N:

Ja.

K:

Das ist schön! Wie fühlt sich das an? Was spürst du da?

N:

(Denkt nach.) Soo schwer zu sagen! (Überlegt weiter.) Kein Knubbel mehr im

Bauch ... dann wird's innen drin ganz warm ... kein Durcheinander im Kopf ...

K:

Aha!-Was noch?

N:

(Mit wachsender Erregung:) Dann ... dann ... dann gibt's die ganze Welt nicht

mehr!

K:

Ach so! Dann gibt's die ganze Welt nicht mehr? Nur den lieben Gott und dich?

N:

Jaa, ßoo ist das!

K:

Ach ja, jetzt versteh' ich das! Schön ist das! Da gehst du sicher öfter

allein in die Kirche? Die ist immer offen?

N:

Ja. Und wenn die doofe Schwester Eva Maria - (erschrickt) - das darf ich jetzt

nicht sagen! - und wenn die Schwester Eva Maria, wenn die mich sieht, dann

fragt die mich immer, was ich gebetet hab'. Und die Eerka sagt (sehr

bestimmt), das geht keinen Menschen auf der Welt was an!

K:

Ja, aber es ist schön, daß du mir das erzählt hast, da versteh' ich dich

dann besser.

*

Übrigens lebt auch Frieder noch und der später auftauchende »schlaue

Thomas«, und sie alle und Magda und Schwester Erika haben sich inzwischen

öfter getroffen.

N:

(Etwas ungläubig:) Verstehst du das?

K:

Ja, das versteh' ich gut! Wann hast du denn immer so ein

Durcheinander

im Kopf? N: (Stöhnt.) Wenn dunkel ist ... und wenn Montag ist ... K: Ja ...

da muß am Sonntag irgendwas passiert sein? N: Sonntag? K: Oder? Warum ist am

Montag immer alles so durcheinander

im

Kopf? N: Ich mag Sonntag nicht ... nicht mehr! Nee, nee, nee! K: So? Und

Samstag? N: Auch nicht!

Diese

beiden Transkriptionen können nur einen kleinen Teil dessen wiedergeben, was

die Videoaufnahmen zeigen: Mimik und Gestik der kleinen Nathalie, die

Unvollkommenheiten ihrer Sprache, ihr Zögern und Stottern, ihre Unruhe und

ihre Angst, wenn von den Wochenenden bei »der Frau« die Rede ist, die

Zeichen ihrer Liebe zu ihrer »Eerka«, ihr tiefes Glück bei ihren

Gesprächen mit dem lieben Gott, ihre Geborgenheit im Kinderheim - und ihr

Entsetzen bei jedem GedanKen an die schrecklichen Erlebnisse »daheim«. Doch

selbst die Videoaufnahmen können nur zeigen, was für den Zuschauer und

Zuhörer von außen erkennbar ist; sie lassen lediglich erahnen, was die

kleine Nathalie dabei erlebt. So sind also die oben geschilderten Dialoge

doppelte Transkriptionen, zweifache Transformationen und Abstraktionen der

Wirklichkeit des Wiedererlebens. Dennoch: Sie zeigen immerhin ein wenig von

dessen Vieldimensionalität; sie zeigen, wie beim Wiedererleben einer längst

vergangenen Zeit der Organismus sogar seinen kognitiven Zustand von damals

annimmt und Wortschatz wie Sprech- und Denkfertigkeiten einer Zwei- oder

Dreijährigen offenbaren kann. Und nicht zuletzt lassen diese Protokolle

erahnen, wie dürr, abstrakt, »kopfig«, lückenhaft und eindimensional

kognitive Erinnerungen im Vergleich zum Wiedererleben sind.

89

5.4

Motorische Fähigkeiten beim Wiedererleben

Unter

Motorik versteht man die Bewegungen des Körpers und der Körperteile, die

weitgehend bewußt kontrolliert oder zumindest bewußt eingeleitet werden und

dann, je nach Übung, mehr oder weniger automatisch, fast reflexartig

ablaufen. Die elementaren Bewegungsfähigkeiten des Menschen werden auch

Willkürmotorik genannt. Sie entfalten sich in den ersten 15 Lebensmonaten und

können beim Wiedererleben reproduziert (bzw. falls sie noch fehlen, eben

nicht reproduziert) werden oder zumindest vom Therapeuten erfragt werden. Wenn

eine Person zum Beispiel ihr frühes Säuglingsstadium wiedererlebt, dann ist

sie nicht in der Lage, sich zu drehen; sie kann nicht anders als auf dem

Rücken liegen, allenfalls den Kopf heben und Arme und Beine bewegen. Dagegen

kann man beim Wiedererleben späterer Phasen sehr oft Krabbel- oder

Laufbewegungen beobachten. Aus den Wahrnehmungen und Auskünften kann daher

auf das gerade wiedererlebte Alter geschlossen werden.

Die normale Entwicklung

der Willkürmotorik verläuft etwa wie folgt:

90

Beispiel:

Ein

Therapeut sagte zu einem Patienten, der sich gerade im Mutterleib »befand«,

er möge (in der Zeit) vorangehen - und erhielt prompt die Antwort: »Ich kann

doch noch nicht gehen!« (Seither vermeiden wir solche Anweisungen und sagen

lieber etwa: »Die Zeit vergeht... ein Tag ... noch ein Tag ...)

Bei

den komplexeren Bewegungsabläufen, die ein hohes Maß von (erst

einzuübender) Koordination erfordern, spricht man auch von Psychomotorik;

dazu gehören die mimischen und gestischen Bewegungen (die zur individuellen

Gewohnheit werden können und dann hochgradig reflexartig verlaufen) und

Bewegungsabläufe wie Schwimmen, Schreiben, Radfahren, Klavierspielen usw.

Letztere werden auch psychomotorische Fähigkeiten genannt. Beim Wiedererleben

eines früheren Geschehens verfügt die Person über genau die

psychomotorischen Fähigkeiten, die sie seinerzeit hatte.

Beispiel:

Barbara

wiedererlebte ein sehr unangenehmes Geschehen aus ihrer Kindheit. Unmittelbar

danach wird sie von ihrer Begleiterin gebeten, über das Erlebte zu sprechen.

Sie will dies aus Scham nicht tun. »Magst du es vielleicht aufschreiben?«

Mit der für solche Situationen charakteristischen reflexartigen Schnelligkeit

kam etwas barsch die Antwort: »Ich kann doch noch nicht schreiben!« Bald

stellte sich heraus, daß Barbara damals erst drei Jahre alt war.

Im

Vergleich zu den in den vorangegangenen Abschnitten behandelten Fähigkeiten

spielen die motorischen Fähigkeiten beim Wiedererleben eine nur bescheidene

Rolle. Immerhin ist wichtig, daß sie wie alle anderen Fähigkeiten und

Zustände wiedererlebt werden können. Das Wiedererleben ist also ein

ganzheitlicher, alle Eigenschaften, Fähigkeiten und Zustände des Organismus

umfassender und sie darstellender, reproduzierender Vorgang. Dies wird um so

deutlicher, je genauer man die Eigenschaften des Wiedererlebens studiert, und

um so deutlicher wird auch, wie sehr es sich vom kognitiven Erinnern

unterscheidet. Dies im einzelnen immer wieder erneut nachzuweisen und

festzuhalten, erschien eben so notwendig, wie es - leider - für die Leserin

und den Leser ermüdend gewesen sein mag.

*

91

6.

Vorläufige Zusammenfassung

Aufgrund

der bisher beschriebenen Beobachtungen läßt sich folgende Zwischenbilanz

ziehen:

1.

Das von der Posttraumatischen Belastungsstörung bekannte Symptom des

Wiedererlebens einer früheren traumatischen Situation (durch eine entfernt

ähnliche Situation initiiert oder spontan in Alpträumen auftretend) weist

auf eine besondere Fähigkeit des menschlichen Organismus hin, die jedoch in

diesem Zusammenhang als belastende Störung registriert wird.

2.

Beobachtungen im Alltag und verbreitete Hinweise in der biographischen

Literatur deuten darauf hin, daß das Wiedererleben zumindest ansatzweise auch

unter normalen Umständen auftreten kann und keineswegs nur traumatische

Situationen betrifft. Auch dabei wird es im allgemeinen durch situative

Ähnlichkeiten angeregt (siehe Schema 2 auf Seite 93).

3.

Beobachtungen in psychotherapeutischen Sitzungen mit einer speziellen Methode,

die ich »Begleitetes Systematisches Wiedererleben« nenne, zeigen, daß das

Wiedererleben systematisch eingeleitet und psychotherapeutisch genutzt werden

kann. Auf diese Weise können sowohl spontan auftauchende frühere Erlebnisse

(auch solche mit nichttraumatischem Inhalt) als auch ganz bestimmte, gezielt

ausgewählte Geschehnisse wiedererlebt werden. Diese können aus allen

Lebensabschnitten der Person stammen, vom frühen pränatalen Zustand bis zur

Gegenwart.

Das

Prädikat »systematisch« im Namen der Methode soll darauf hinweisen, daß

-

das Wiedererleben systematisch eingeleitet wird,

-

die wiederzuerlebenden traumatischen Geschehnisse oft nach ihrer

Zusammengehörigkeit systematisch ausgewählt werden, und

-

das Wiedererleben ein und desselben Traumas so lange wiederholt wird, bis das

»Protokoll« gelöscht ist und das Trauma nicht mehr wiedererlebt werden

kann.

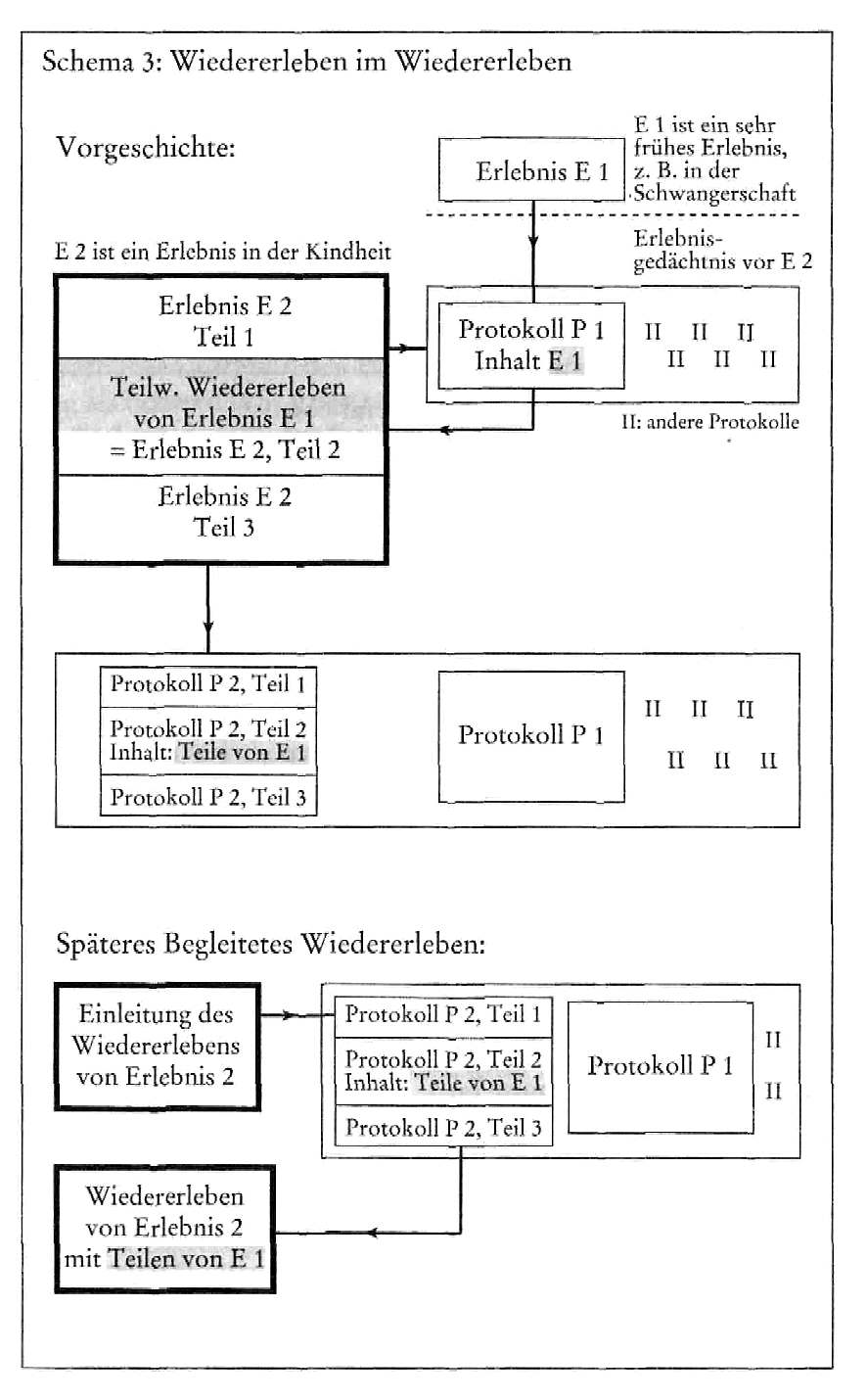

4.

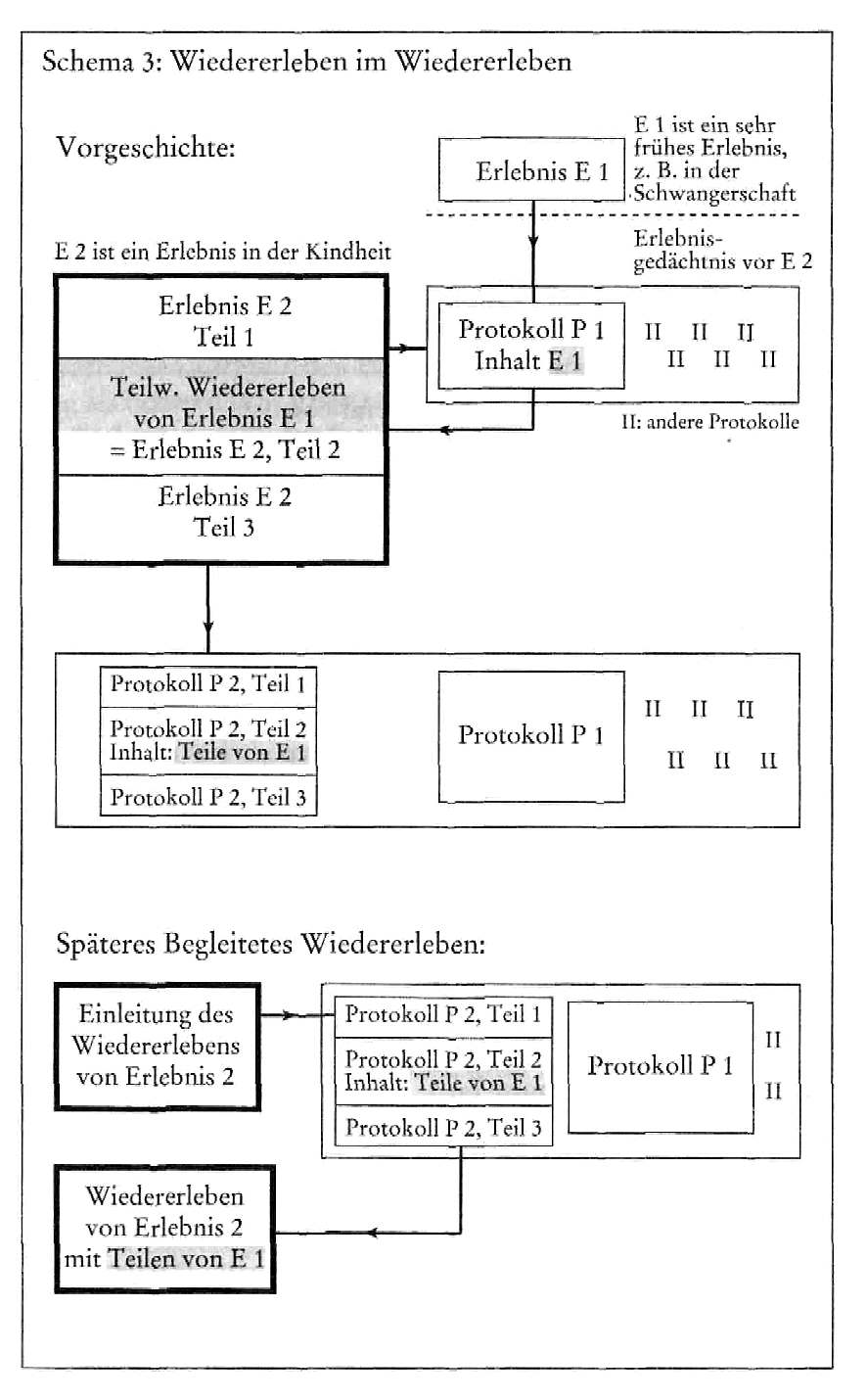

Während des Begleiteten Wiedererlebens konnte wiederholt beobachtet werden,

daß Kinder innerhalb eines früheren Erlebnisses (das gleichsam die

Rahmenhandlung für das Folgende bildet)

92

ein

noch früheres Geschehen wiedererlebten (»Wiedererleben ir Wiedererleben«,

siehe Schema 3 auf Seite 94), was zeigt, daß in de Kindheit Wiedererleben

eine verbreitete Erscheinung ist. Die wurde auch durch Beobachtungen meiner in

Kindergruppen ai beitenden Mitarbeiterinnen bestätigt, daß auf eine

situative Anre gung hin Kinder häufiger in ein früheres Geschehen »zurückfal

len« und dieses wiedererleben. Ich bin überzeugt, daß Eltern un Erzieher

ebenfalls diese Beobachtungen machen würden, wenn si von dem Phänomen des

Wiedererlebens wüßten.

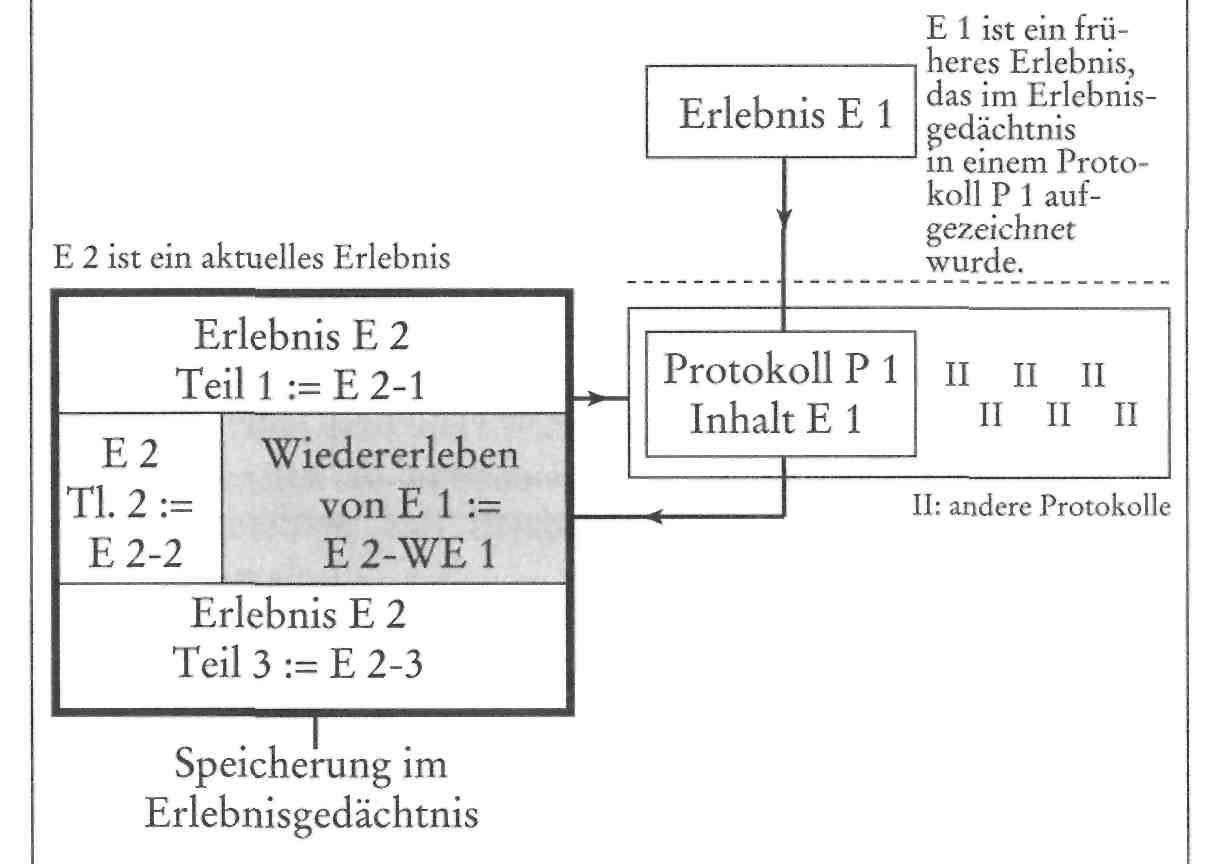

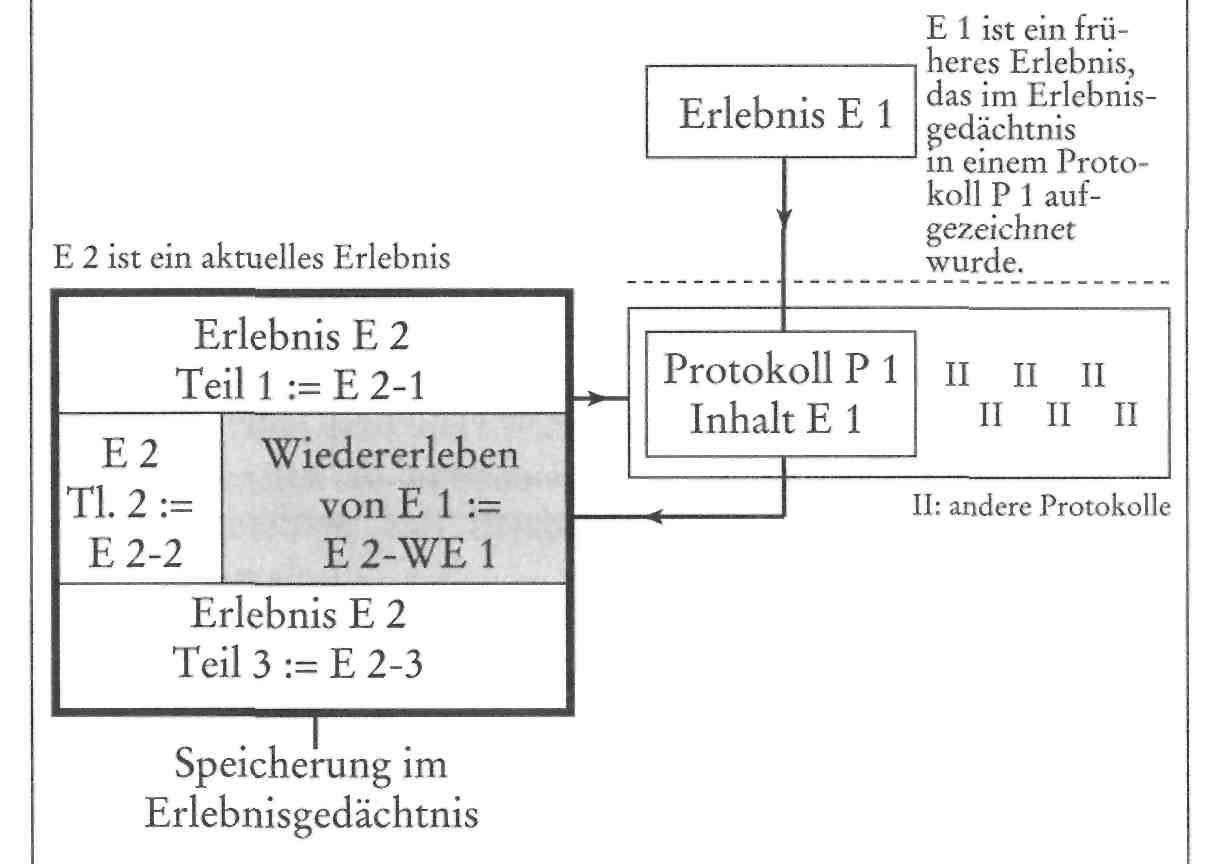

Schema

2: Situativ angeregtes Wiedererleben (Wiedererleben im Alltag oder

»Wiedererleben im Erleben«)

Irgendeine

Wahrnehmung im 1. Teil von E 2 regt durch eine situative Ähnlichkeit über

das Protokoll P 1 das Wiedererleben des Erlebnisses E 1 an (»Situative

Anregung«). Dieses Wiedererleben wird Bestandteil des Erlebnisses E 2.

Gleichzeitig wird die Wahrnehmung des aktuellen Geschehens (vermindert)

fortgesetzt (E 2, Teil 2 := E 2-2). Im allgemeinen folgt danach noch ein 3.

Teil des Erlebnisses E 2 (E 2-3). Das gesamte Erlebnis E 2 wird im

Erlebnisgedächtnis gespeichert.

93

94

Wiedererleben

unterscheidet sich in Inhalt, Qualität und Quantität der Reproduktionen

sowie im subjektiven Erleben der Person (neuerliches Erleben vs. abstrakte

kognitive Erinnerung) radikal und total vom hinlänglich bekannten kognitiven

Erinnern an frühere Erlebnisse.

Daher

ist evident, daß es sich beim Wiedererleben um einen völlig anderen Prozeß

als beim kognitiven Erinnern handeln muß. Der darauf folgende, naheliegende

Schritt ist die Hypothese, daß den beiden so verschiedenen Prozessen

Wiedererleben und kognitives Erinnern zwei ebenso verschiedene

»Datenspeicher«, also Gedächtnisse (»Erlebnisgedächtnis« vs. kognitives

Gedächtnis). entsprechen und schließlich auch zwei verschiedene Speicheroder

Einprägungsvorgänge (»Erlebnislernen« vs. kognitives Lernen). Für diese

Annahmen sprechen folgende Beobachtungen:

•

Erlebnislernen ist unabhängig vom Vorhandensein und vom Funktionieren des

Bewußtseins und des kognitiven Gedächtnisses, beides unbedingte

Voraussetzungen des kognitiven Lernens.

•

Erlebnislernen erfolgt mühelos, ohne Absicht und ohne Willensanstrengung mit

sehr viel größerer Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit als kognitives Lernen.

(Da der Begriff »Lernen« sehr leicht mit absichtlichem und meist

anstrengendem [kognitiven] Lernen assoziiert wird, erinnere ich nochmals

daran, daß Erlebnislernen so unbeabsichtigt, mühelos und beiläufig zum

Erleben erfolgt, daß Erleben und Erlebnislernen untrennbar verbunden sind.)

•

Erlebnislernen umfaßt nicht nur die Wahrnehmungen der äußeren, sondern auch

die der inneren Sinne. Letztere werden oft gar nicht bewußt registriert, zum

Teil können sie überhaupt nicht bewußt wahrgenommen werden.

•

Beim Wiedererleben können auch die ursprünglichen Reaktionen des Organismus

auf (äußere wie innere) Sinneswahrnehmungen und die sich daraus ergebenden

Körperzustände reproduziert werden. Bestandteil dieser Dimension des

Wiedererlebens ist es, daß der frühere Körperzustand nachgebildet wird, und

zwar

-

im Körper: innere Schmerzen, Störungen des Gleichgewichtssinns, Übelkeit

..., Körpertemperatur, Blutdruck, Pulsfrequenz, Tonuslage des vegetativen

Systems, Koliken, Schüttelfrost ...