7 Konditionieren und Erlebnisgedächtnis

7.1. Klassisches Konditionieren und Erlebnisgedächtnis

98-121

Iwan P. Pawlow beobachtete (um 1905) an Hunden, daß deren Speichel- und Magensaftsekretion nicht erst beim Essen, sondern schon beim Anblick der Nahrung einsetzte (auch Menschen kann bereits dann »das Wasser im Munde zusammenlaufen«) und bald sogar schon dann, wenn die Schritte des Wärters vernehmbar waren, der das Futter brachte. Allgemein bekannt geworden ist sein Experiment, bei dem er vor dem Verabreichen der Nahrung regelmäßig mit einer Glocke läutete. Nach wenigen Wiederholungen begannen Pawlows Hunde bereits beim Klang der Glocke zu speicheln.

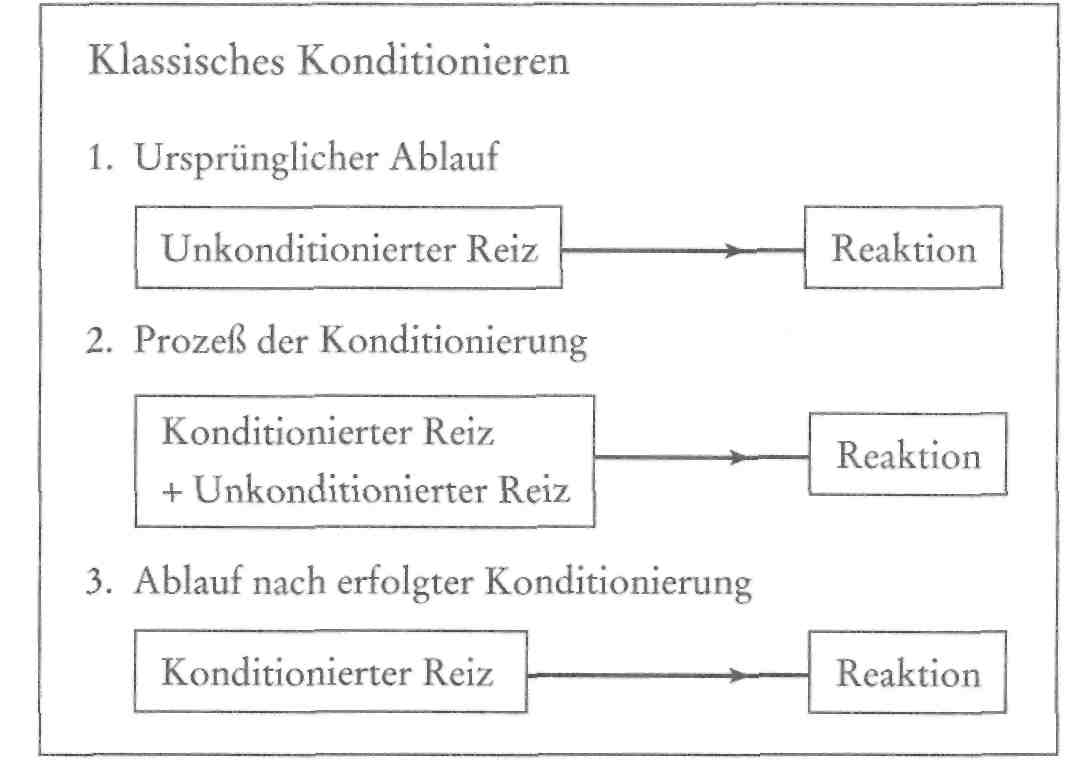

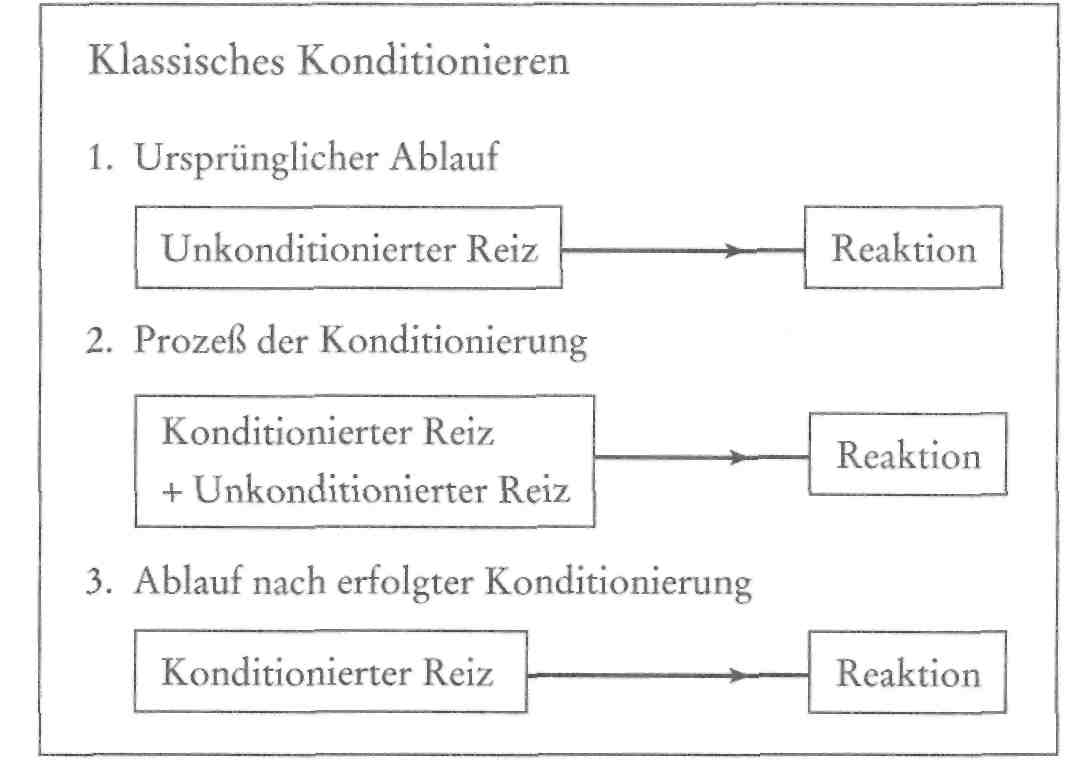

Betrachten wir den Vorgang etwas genauer: Die Abscheidung von Speichel und Magensäften ist notwendige Voraussetzung der Verdauung. Die Sekretion wird normaler- und sinnvollerweise ausgelöst durch die Kaubewegung und durch den Geschmack der Nahrung im Mund, allenfalls auch schon durch ihren Geruch, da Geschmacks- und Geruchssinn eng verbunden sind. Der bloße Anblick der Nahrung dagegen ist kein natürlicher Auslöser für die Sekretion: die Nahrung könnte ja ungenießbar oder gar nicht für den Betrachter bestimmt sein, und dann wäre sein Hunger nachher nur um so ärger, weil der Organismus sich schon auf die Verdauung vorbereitet hätte. Wenn aber das Individuum wiederholt die Erfahrung gemacht hat, daß dem Anblick auch der Verzehr folgt, dann setzt die Sekretion der Verdauungssäfte eben schon beim Erscheinen der Nahrung ein, dann schon beim Vernehmen der Schritte des Wärters und schließlich - und spätestens hier wird die Reaktion »unvernünftig« - bereits beim Ertönen der Glocke. Ein solcher Vorgang wird klassisches Konditionieren genannt. Die eigentliche, natürliche Ursache für die Sekretion der Verdauungssäfte (Kaubewegungen, Geschmack und allenfalls Geruch der Nahrung) heißt unbedingter oder unkonditionierter Reiz. Der »sachfremde«, eigentlich irrelevante Sinnesreiz, der normalerweise die Reaktion nicht auslöst, heißt bedingter oder konditionierter Reiz. (Durch die Konditionierung wird also ein ursprünglich neutraler, irrelevanter Reiz zu einem signifikanten, relevanten Reiz.)

Notwendige Bedingung für das Zustandekommen einer Konditionierung ist die zeitliche Nähe des konditionierten (eigentlich: des zu konditionierenden) Reizes zum unkonditionierten. (Das Auflegen des Gedecks in einer Gaststätte eine Viertelstunde vor dem Servieren - im allgemeinen als Besänftigungsgeste gemeint - läßt selbst einem notorischen Gaststättenbesucher noch lange nicht das Wasser im Munde zusammenlaufen.)

Beobachtungen beim Begleiteten Wiedererleben haben gezeigt, daß klassisches Konditionieren mit dem Erlebnisgedächtnis zusammenhängt. Dazu ein Beispiel:

Fallbeispiel 12: Klassisches Konditionieren

(Eva litt zeitlebens unter phobischer Angst vor Dunkelheit. Eines der Symptome war, daß sie nur schlafen konnte, wenn im Raum ein Licht brannte.

99

Einmal fragte ich sie während des Wiedererlebens einer Situation, in der diese Angst wieder einmal aufgetreten war, nach ihrem ersten Erlebnis mit »Angst vor Dunkelheit«. Bald darauf begann sie mit dem Wiedererleben des im folgenden geschilderten Geschehens aus ihrem ersten Lebensjahr, bei dem es zu meiner Überraschung aber zunächst um etwas ganz anderes ging.) Ich bin noch ganz klein. Ich wach' auf, und es ist dunkel (Eva zeigt dabei noch keine Spur von Angst). Es tut weh ... da ist jemand ... es dauert nicht lange. Dann bin ich wieder allein, und es ist dunkel, und ich weiß nicht, was da war ... Es passiert immer wieder - ich versteh' nicht ... es tut immer so weh ... irgendwie erschreck' ich immer so, wenn es anfängt, weh zu tun ... es geht irgendwie so schnell: Plötzlich tut's weh, und dann tut's ein paarmal ganz arg weh, und dann ist es vorbei. (Ich erfahre noch, daß ihr »irgend jemand« - sie weiß nicht, wer -»etwas da unten reinsteckt«. Eva weiß, daß die Mama sie dort wäscht und daß der Papa manchmal dort hinfaßt ... »schon öfter ... es war komisch ...« - Danach führe ich Eva zum zweiten, dritten und vierten Geschehen derselben Art: es wiederholt sich immer der gleiche Vorgang. Als ich Eva zum fünften Geschehen schicke, stockt sie plötzlich, und nun geschieht etwas Neues:) Sie (die Mutter) hat mich in mein Bett gelegt, und ich weiß, es wird gleich dunkel ... und da ... und da ... (Eva erschrickt, ihr Atem stockt, sie reißt entsetzt Mund und Augen auf) - und da ist plötzlich die Angst! Ich hab' Angst, ich hab' plötzlich so Angst! Ich weiß gar nicht, wovor!

(Am Ende der Sitzung bemerkt Eva rückschauend:) Komisch, ich hab' da keine Angst vor den Schmerzen gehabt, da hab' ich gar nicht dran gedacht ... es war einfach, daß es dunkel geworden ist ... Auch später war es nie so, daß ich Angst vor etwas Bestimmtem hatte, es war nur die Dunkelheit ... nicht daß ich daran gedacht' hab, wenn es dunkel wird, passiert irgendwas, es war nur die Dunkelheit.

Dieser Vorgang entspricht genau dem Schema des klassischen

Konditionierens:

Unkonditionierter Reiz: Reaktionen:

Einführen eines Gegenstandes Schmerz, Erschrecken,

(Fingers?) in die Scheide Angst

Konditionierter Reiz: Reaktion:

Dunkelheit Angst

100

(Es ist bekannt, daß auf den konditionierten Reiz hin nicht immer sämtliche Reaktionen auftreten, die dem unkonditionierten Reiz folgen. Darum unterscheidet man auch begrifflich zwischen der unkonditionierten [vollständigen] und der konditionierten [evtl. unvollständigen] Reaktion.)

Nach viermaliger Wiederholung des kombinierten Reizes (Dunkelheit + Einführung eines Gegenstandes in die Scheide) genügt der konditionierte Reiz (die Dunkelheit am Abend und in der Nacht, und bald jegliche Dunkelheit, zum Beispiel in einem Keller, einem Schrank, einer Truhe oder auch nur in einem abgedunkelten Zimmer) allein, um die Angstreaktion auszulösen. Wie ausgeprägt Evas Dunkelheitsphobie schließlich war, zeigt folgendes Beispiel aus ihrem 30. Lebensjahr:

Eva ist mit einigen Freunden und Bekannten im Urlaub in einem Ferienhaus im Süden. Sie liegt in ihrem Bett, es brennt keine Lampe, aber durch die Fenster kommt reichlich Licht in den Raum. Plötzlich schließt jemand von außen die Fensterläden, und es wird dunkel. Eva weiß genau, daß sie nur aufzustehen und das Licht anzuschalten brauchte, aber sie ist von Panik wie gelähmt -bis endlich jemand hereinkommt und Licht macht. Aus obigen Beobachtungen können wichtige Schlüsse gezogen werden:

1. Eva konnte sich weder zu Beginn des fünften Geschehens noch jemals später an die eigentliche Ursache ihrer Angst, also an den unkonditionierten Reiz (Einführung eines Gegenstandes) und die darauf eintretenden Schmerzen, kognitiv erinnern. Dies wäre wohl auch wegen der noch unentwickelten kognitiven Erinnerungsfähigkeit kaum möglich gewesen. Zudem wäre sie seinerzeit schwerlich in der Lage gewesen, den kausalen Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu erkennen, geschweige denn die Ursache mit der Dunkelheit in Verbindung zu bringen. Daraus folgt, daß die Konditionierung ein Vorgang ist, der sich auf das Erlebnisgedächtnis stützt. Dafür spricht auch die reflexartige Geschwindigkeit, mit der die Reaktionen auf die konditionierten Reize ablaufen: kognitive Prozesse verlaufen viel langsamer. (Man denke nur an die »Schrecksekunde«, die bei der Verhandlung eines Verkehrsunfalls vor Gericht ausdrücklich berücksichtigt wird. Andererseits wird aber von Autofahrern erwartet, daß sie diese Reaktionsver-

101

zögerung zum Beispiel bei der Bemessung des »Sicherheitsabstandes« einkalkulieren.)

2. Ich hatte Eva nach ihrem ersten Erlebnis mit »Angst vor Dunkelheit« gefragt, also nach dem ersten Erlebnis mit Angst vor dem konditionierten Reiz. Statt dessen wiedererlebte sie zunächst vier Geschehnisse mit Angst vor dem unkonditionierten Reiz, dem schmerzhaften Einführen eines Gegenstandes in die Scheide. Daraus folgt, daß nach dem Konditionieren im Erlebnisgedächtnis eine Verknüpfung zwischen dem unkonditionierten Reiz und dem konditionierten Reiz besteht. Damit wird der Mechanismus des klassischen Konditionierens verständlich: Das Konditionieren beruht darauf, daß im Erlebnisgedächtnis der unkonditionierte und der konditionierte Reiz so eng miteinander verknüpft werden, daß sie danach als für die betreffende Situation gleichermaßen charakteristisch gelten und dieselben reflexartigen Reaktionen auslösen. Die Verknüpfung der beiden Reize erfolgt dadurch, daß sie als zusammengehörig erlebt und registriert werden; sie werden mittels Erlebnislernen Bestandteile ein und desselben »Protokolls«, in dem auch die dazugehörige Reaktion des Organismus aufgezeichnet wird. Wenn die Konditionierung manifest geworden ist, genügt bereits der konditionierte Reiz als Auslöser der Reaktion. Die für die Konditionierung charakteristische Verknüpfung kann jedoch nur dann hergestellt werden, wenn die beiden Reize, der unkonditionierte und der konditionierte, zeitlich so nah aufeinander folgen, daß das Erlebnisgedächtnis sie als einer einzigen Situation zugehörig registriert. (Dadurch wird auch verständlich, warum die zeitliche Nähe der beiden Reize eine notwendige Bedingung des Konditionierens ist.)

Schließlich kann man bei der Deutung des Vorgangs noch einen Schritt weiter gehen und annehmen, daß (nach erfolgter Konditionierung) die Wahrnehmung des konditionierten Reizes das Wiedererleben eines früheren Geschehens auslöst, zu dem neben der Wahrnehmung des konditionierten Reizes auch die des unkonditionierten Reizes und die Reaktion des Organismus darauf gehört (Wiedererleben als nicht-kognitive Form des Erinnerns). Durch Konditionieren hergestellte Verknüpfungen können zwar oft zu unnötigen und unsinnigen Reaktionen und Überreaktionen führen (wie überhaupt konditionierten Reaktionen etwas Zwang-

102

103

haftes zu eigen ist), sie sind aber doch überwiegend nützlich, weil sie dem Schutz des Individuums bei plötzlich auftretenden Gefahren dienen können. (Das Motto des Erlebnisgedächtnisses scheint zu sein: Lieber fünf Minuten feige als lebenslänglich tot.) Dies ist vermutlich überhaupt die wichtigste Aufgabe des Erlebnisgedächtnisses: das blitzschnelle Erkennen gefährlicher Situationen an typischen - oder als typisch geltenden - Merkmalen und das Einleiten blitzartiger Reaktionen. (Darüber später mehr.)

7.2 Operantes Konditionieren und Erlebnisgedächtnis

Unter operantem Konditionieren versteht man die konsequente Belohnung erwünschten Verhaltens (»positive Verstärkung«) bzw. die Bestrafung unerwünschten Verhaltens (»negative Verstärkung«) eines Individuums, wodurch erreicht wird (oder erreicht werden soll), daß das erwünschte Verhalten künftig häufiger auftritt und das unerwünschte Verhalten seltener wird und schließlich verschwindet. Die Wirkung operanten Konditionierens kann (genau wie die des klassischen Konditionierens) bei Menschen wie bei (selbst »niederen«) Tieren beobachtet werden. (Schon diese Tatsache ist ein Hinweis darauf, daß Konditionieren von kognitiven Funktionen unabhängig ist.) Berühmt geworden sind die Versuche SKINNERs und anderer, bei denen Fische in einem Aquarium dazu gebracht wurden, sich bevorzugt in der Nähe einer Lichtquelle aufzuhalten, wenn sie Futter haben wollten, Ratten komplexe Labyrinthe zu durchqueren lernten und Tauben beigebracht wurde, auf einem Klavier kleine Melodien zu spielen. Für operantes Konditionieren gibt es zahllose Beispiele aus dem Alltag, zumal es in der Erziehung und bei der Dressur (nicht nur von Tieren) eine große Rolle spielt. Ich führe hier ein etwas komplizierteres Beispiel an, das beweist, daß auch operantes Konditionieren auf dem Erlebnislernen beruht.

104

Fallbeispiel 13: Operantes (und klassisches) Konditionieren

Schon seit den ersten Sitzungen war mir bekannt, daß die Patientin Eva sehr empfindlich auf laute Stimmen oder gar Schreien reagierte: »Ich bekomme sofort Angst (bis zur Panik) und gehe sofort in die Defensive oder zieh' mich zurück, sobald jemand laut wird.« Später, als sie zahlreiche »vergessene« Geschehnisse ihrer Kindheit wiedererlebt hatte, sagte sie mir einmal: »Er (ihr Vater) brauchte nur einmal richtig zu schreien, dann bekam ich panische Angst und tat alles, was er wollte.« Sie wunderte sich auch häufig darüber, mit welch reflexartiger Zwanghaftigkeit und Geschwindigkeit diese Reaktion eintrat. Schließlich gelang es uns, die Ursache aufzudecken. Hier ein Auszug aus dem Therapieprotokoll eines Geschehens aus Evas erstem Lebensjahr:

(Es ist Nacht, und Eva wird wach. Sie fühlt sich wieder einmal so allein, verlassen, ungeliebt und fängt an zu weinen. Auf einmal wird es hell.)

Er schreit, er schreit ... (Ich vergewissere mich bei späteren Durchgängen wiederholt sorgfältig, daß das Geschrei des Vaters zu dieser Zeit auf Eva noch keinen besonderen Eindruck macht.) Er hebt mich hoch und schreit mich an ... dann stößt er mich weg, und ich fall' ... ich fall' ... (Im Laufe der Arbeit wird klar, daß der Vater Eva auf den oberen Holm des seitlichen Bettgitters geworfen hat.) Ich bekomm' keine Luft ... und dann tut's so weh (an einer eng begrenzten Stelle etwa in der Mitte der Brustwirbelsäule). Ich kann nicht atmen (Eva öffnet den Mund weit und versucht vergeblich einzuatmen). Ich weiß nicht, was dann passiert ... (Eva wird ohnmächtig, streckt die Beine steif aus, die Füße abwärts, zittert heftig im Unterleib und in den Beinen, zeigt also typische Reaktionen Gewürgter. Nach einiger Zeit erst beginnt sie wieder zu atmen, mit ganz kurzen, flachen Zügen.) Es tut weh ... (sie legt die Faust auf die Magengrube, später auf den Rücken) -es tut weh, wenn ich einatme ... es tut weh, als war' da (in der Magengrube) alles zu, als war' da eine Wand, durch die keine Luft geht ... es ist eine ganze Zeit so ... ich kann einfach nicht richtig atmen ... es ist, als war' da irgendwie zu ... ich hab' dauernd das Gefühl, es ist zu wenig Luft da (Eva versucht etwas tiefer einzuatmen, sofort setzt der Rückenschmerz wieder ein) ... es ist so anstrengend ... es ist so schwer, keine Luft zu kriegen ... (Dieser Zustand, der sie sehr ängstigt, bessert sich erst im Verlauf einiger Tage. Und nun beginnt Eva nachzusinnen:) Ich weiß nicht, was da war ... er hat geschrien, er hat geschrien (sie denkt mühsam und lange nach) ... und dann weiß ich nichts mehr ... (Ich über-

105

zeuge mich mehrmals, daß sie keinerlei kognitive Erinnerungen an das Fallen, das Aufschlagen, an den heftigen Rückenschmerz oder an die Atemnot hat. Lediglich an das Schreien kann sie sich erinnern.)

Von nun an verträgt Eva es nicht, wenn der Vater schreit, später auch nicht, wenn irgendein anderer schreit. Wenn ich sie während der Sitzung probeweise etwas lauter anspreche, reagiert sie sofort panisch.

Wir bearbeiten danach mehrere spätere Situationen, in denen der Vater sie angeschrien hatte, meist weil sie einem Befehl nicht sofort gehorcht hatte. Ihre Reaktion auf das Schreien ist stets die gleiche: Sie zuckt erschreckt oder gar entsetzt zusammen und führt sofort seinen Befehl aus. Wenn sein Geschrei etwas länger anhält, bekommt sie Atembeschwerden und das Gefühl, eine Sperre in der Magengrube zu haben. Dauert das Geschrei noch länger, treten zusätzlich Rückenschmerzen in dem spezifischen Bereich der Brustwirbelsäule auf.

Als Eva heranwuchs, wurden diese körperlichen Reaktionen schwächer und hörten schließlich ganz auf, wobei allerdings zu ergänzen ist, daß Eva etwa ab dem 15. Lebensjahr nie mehr heftig und anhaltend angeschrien wurde - nicht zuletzt wohl darum, weil sie sich aus jedem Konflikt schnell zurückzog.

Dieses Beispiel zeigt ein interessantes Zusammenwirken von ope-rantem und klassischem Konditionieren.

Zunächst lernte Eva durch operantes Konditionieren in einer einzigen »Lektion«, daß Widerspenstigkeit und Weinen schwer und schmerzhaft bestraft werden. (Diese Lehre wurde später durch ähnliche Erfahrungen immer wieder bekräftigt, mit der weiteren Folge, daß Eva bis lange nach Beginn der Therapie nicht mehr geweint hat.) Die eigentlich wirksame Strafe (der »negative Verstärker«) dabei war natürlich nicht das Geschrei des Vaters, das Eva zunächst ja kaum beeindruckte. (Es war also ursprünglich ein neutraler Reiz, vergleichbar dem Läuten der Glocke für Pawlows Hunde vor der Konditionierung.) Evas Strafe war vielmehr der überaus starke Rückenschmerz und die anhaltenden Atembeschwerden infolge des heftigen Aufpralls auf die Bettstange. Beide haben sich jedoch nicht dem kognitiven Gedächtnis eingeprägt. Diese intensiven unkonditionierten Reize (aus dem eigenen Organismus stammend) wurden aber im Erlebnisgedächtnis mit dem

106

Schema 6: Operantes Konditionieren

Vorgang des operantes Konditionierens:

Das Individuum zeigt ein bestimmtes Verhalten (BV), das sich z.B. in einer Handlung (»Tat«) äußert. Darauf erfolgt eine bestimmte Reaktion (BR) aus der Umgebung, eine »positive« oder »negative Verstärkung« (Lohn oder Strafe). Das Individuum reagiert darauf mit einer individuellen körperlichen oder emotionalen Reaktion (IR) (z.B. Schmerz, Freude, Erschrecken ...). Das Verhalten, die Reaktion der Umgebung und die individuelle Reaktion werden als Erlebnis in einem Protokoll aufgezeichnet.

Nach dem operanten Konditionieren:

Die Vorstellung, das bestimmte Verhalten BV zu wiederholen, löst das Wiedererleben des vorangegangenen Erlebnisses aus (situative Anregung).

Waren die erlebten Reaktionen angenehm, wird das Individuum in seinem Vorhaben bestärkt; waren sie unangenehm, wird das Vorhaben nur zögernd (und evtl. mit Angst) oder gar nicht ausgeführt.

107

neutralen Reiz verknüpft, der dadurch zum konditionierten Reiz wurde und fortan dieselbe Reaktion, nämlich Todesangst, auslöste wie der unkonditionierte (kognitiv vergessene oder nicht gespeicherte) Reiz.

Wenn Eva später einmal angeschrien wird, löst dies als konditionierter Reiz zunächst die Angstreaktion aus. Hält das Geschrei an, weil Eva nicht nachgibt oder sich zurückzieht, dann wird es zum situativen Anstoß eines Wiedererlebensprozesses: Eva erlebt zunächst die Atemnot, dann auch die Rückenschmerzen wieder. (Warum das Wiedererleben sukzessiv und gerade in dieser Reihenfolge geschieht, weiß ich nicht. Vermutlich liegt dies daran, daß die Atemnot in der Ursprungssituation sehr viel länger anhielt und als lebensbedrohlicher empfunden wurde als der Rückenschmerz.) Das Wiedererleben seinerseits erneuert und verstärkt möglicherweise die operante Konditionierung: Eva wird jedesmal wieder für ihre Widerspenstigkeit bestraft, wodurch ihre Angst wächst. (Es ist möglich, daß durch Rückkopplung dann ein Teufelskreis entsteht, wodurch im Laufe der Zeit die Symptome immer stärker werden, wie es von den Phobien und den Panikattacken [siehe dort] her bekannt ist.)

Die Erklärung des operanten Konditionierens auf der Basis des Erlebnislernens ist analog der des klassischen Konditionierens: Bei hinreichend kleinem zeitlichen Abstand von Handlung (»Tat«) und Belohnung bzw. Strafe (der erfahrungsgemäß auch beim operanten Konditionieren eine notwendige Bedingung ist) werden Handlung und Folge im Erlebnisgedächtnis als zusammengehörig registriert (sie werden Bestandteile ein und desselben »Protokolls« und bilden einen einzigen Komplex). Ein späterer Versuch, die Handlung zu wiederholen, wirkt als situativer Anstoß für ein mehr oder weniger ausgeprägtes Wiedererleben der früheren Handlung samt deren Folgen. Je nach deren Charakter wird das Wiedererleben und damit bereits die Handlung selbst als angenehm (lustbetont) oder unangenehm (unlustbetont) empfunden und dementsprechend häufiger oder seltener (evtl. gar nicht mehr) ausgeführt.

Die Hypothese der Existenz eines Erlebnisgedächtnisses und des Wiedererlebens erklärt erstmals den Mechanismus des klassischen und des operanten Konditionierens.

108

Da klassisches wie operantes Konditionieren auch an Tieren zu beobachten ist (wo es ja überhaupt entdeckt wurde), kann angenommen werden, daß auch Tiere ein Erlebnisgedächtnis mit ähnlichen Eigenschaften und Fähigkeiten wie das des Menschen besitzen. Demnach wäre das Erlebnisgedächtnis eine entwicklungsgeschichtlich sehr alte, nicht-kognitive Art von Gedächtnis.

109

8. Virtuelle Erlebnisse

Die »virtuellen Erlebnisse« wurden 1993 von meiner Schülerin K. entdeckt. Sie fand heraus, daß es möglich ist, mit einer Person, die gerade eine Episode ihrer Vergangenheit wiedererlebt, Gespräche über allerlei alltägliche Dinge zu führen. Wie die Fallbeispiele 10 und 11 zeigen, können Begleiterin und Patientin miteinander plaudern, scherzen, lachen, einander Rätsel aufgeben, zusammen Wortspiele machen und vieles andere mehr. Die Therapeutin lernt dabei den Wortschatz, die Sprach- und Sprechfertigkeit der Patientin zu jener Zeit kennen, sie erlebt ihre alltägliche Mimik und Gestik und erfährt viele, auch für die Therapie wichtige oder interessante Einzelheiten aus deren damaligem Alltag: ihre Gewohnheiten, ihren Tageslauf, ihre Mühen, Sorgen und Ängste, aber auch ihre Freuden und Vergnügungen, ihre Vorlieben und ihre Abneigungen. Und sie lernt auch die damaligen Freunde und Spielkameraden der Patientin kennen und erfährt von deren Eigenheiten. (Einige Zeit später entdeckte K. auch, wie virtuelle Gespräche dazu benutzt werden können, die Auflösung eines Protokolls beträchtlich zu beschleunigen.)

Am Ende der Sitzung in die Gegenwart zurückgekehrt, kann sich die kleine Nathalie - wie schon weiter oben berichtet - nicht an das soeben geführte Gespräch erinnern - ganz anders als bei den Teilen der Sitzung, in denen sie reale Ereignisse wiedererlebt hat. Wenn sie in einer der nächsten Sitzungen dieselbe Zeit wiedererlebt, in der das Gespräch (scheinbar) stattgefunden hat - oder eine etwas spätere -, weiß die Kleine alles, was sie mit K. besprochen hatte, und kann wie selbstverständlich daran anknüpfen. Im besonderen kann sie sich an neue Wörter und Begriffserklärungen erinnern, die K. ihr gegeben hatte (zum Beispiel: Was ist »vernünftig«?, oder: Was bedeutet »Vergangenheit«?). Aber auch umfangreichere Erklärungen von Sachverhalten und Zusammenhängen kann sie lernen und sich merken. So mußte ich als gelegentlicher Supervisor und Teilnehmer an den Sitzungen der »Fünfjährigen« einmal erklären, wie Radio, Fernsehen und Telefon funktionieren. Vier Wochen später wußte sie davon noch erstaunlich viel, während die erwachsene Nathalie von all dem kaum eine Ahnung hat.

110

Während eines solchen Gesprächs erzählte Nathalie einmal ausführlich von einem Jungen namens Thomas, der damals zu einer anderen Kindergruppe im Heim gehörte. Unter anderem berichtete sie, daß er ungewöhnlich gut rechnen konnte. Nach der Sitzung wußte Nathalie wie gewohnt nichts vom Inhalt des Gesprächs, konnte sich aber nun, da K. ihr davon erzählte, plötzlich an Thomas erinnern. Später erfuhr sie von Schwester Erika, daß Thomas inzwischen Mathematik studiert hat und sie immer wieder einmal besucht.

Die auf den ersten Blick unverständliche Tatsache, daß wiedererlebte Geschehnisse, die längst vergessen waren, nach der Sitzung kognitiv erinnert werden können, die Gespräche der eben beschriebenen Art jedoch nicht, ist auch theoretisch höchst interessant und aufschlußreich. Ich erkläre das Phänomen, das inzwischen auch bei anderen Personen beobachtet wurde, folgendermaßen:

Das Wiedererleben eines früheren Geschehens findet in der Gegenwart (zur Zeit der Sitzung) statt. Dabei verfügt die Person auch über ihr gegenwärtiges Bewußtsein, mit dem sie den Vorgang des Wiedererlebens und die dabei wiedererlebten Geschehnisse bewußt wahrnimmt. Diese Wahrnehmungen werden mit der bekannten Langsamkeit und Lückenhaftigkeit im kognitiven Gedächtnis der Gegenwart gespeichert. Nach der Sitzung können die gespeicherten Inhalte von dort abgerufen (erinnert) werden. Die geführten Gespräche dagegen sind nicht Bestandteil des Wiedererlebens, ihr Inhalt war auch nicht Inhalt des Erlebnisgedächtnisses, sie fanden ja eben erst statt - gleichsam neben dem Wiedererleben her -, es hat sie vorher gar nicht gegeben, sie sind nur »virtuell«. Wiedererlebt wird - außer den damaligen Geschehnissen -nur die Zeit, oder eigentlich der Zeitrahmen, in dem sie (scheinbar oder virtuell) geführt wurden. Sie werden dabei in einen mit realen Wahrnehmungen lückenlos gefüllten Ablauf der Zeit und des Alltags eingeschoben, wie man mit einem Schreibcomputer Wörter und Sätze, ja ganze Abschnitte in einen bereits vorhandenen, lückenlosen Text einfügt. (Und so wie der verlängerte Text mehr Platz auf dem Papier braucht als der ursprüngliche, so wird beim »virtuellen Erleben« zusätzliche Zeit benötigt. Das hat zur Folge, daß durch virtuelle Erlebnisse die subjektive [Er-]Lebenszeit ver-

111

längert wird. Bei Nathalie beträgt die Summe der »neu geschaffenen Zeit« inzwischen immerhin etliche Stunden.) Die wiederholt beobachtete Tatsache, daß virtuelle Erlebnisse und insbesondere die dabei aufgenommenen Informationen nach der Sitzung nicht erinnert werden können, wohl aber dann, wenn die Person neuerlich jene Zeit oder eine etwas spätere wiedererlebt, erweckt den Eindruck, die virtuell aufgenommenen Informationen wären in das kognitive Gedächtnis der Person von damals übernommen worden und hätten ihre damaligen kognitiven Kenntnisse und Fähigkeiten (siehe Abschnitt 5.3.) bereichert. (Wären sie in das gegenwärtige kognitive Gedächtnis aufgenommen worden, dann könnten sie ja nach der Sitzung erinnert werden. Aufzeichnungen im damaligen kognitiven Gedächtnis aber wären in der langen Zwischenzeit größtenteils vergessen worden.) Nun werden aber nach heutigem Wissen kognitive Informationen kodiert in materieller Form auf der Großhirnrinde gespeichert. Die Annahme, das kognitive Gedächtnis (z. B. aus dem Jahr 1960) könnte rückwirkend von der Gegenwart aus materiell verändert werden, scheint mir aber höchst gewagt. Viel wahrscheinlicher dagegen ist die Annahme, daß beim Wiedererleben die Inhalte des Erlebnisgedächtnisses, auf das dabei ja ständig zurückgegriffen wird und dessen Aufzeichnungen offenbar sogar gelöscht werden können, verändert werden. Diese Veränderung erfolgt - so meine Hypothese - in zweifacher Hinsicht: Zum einen wird in das Protokoll des damaligen Geschehens die virtuell erlebte Zeit »eingeschoben« (siehe Schema 7 auf Seite 113). Diese Zeit aber ist - zum anderen - nicht leer, sondern mit Inhalten, nämlich mit verschiedenen Wahrnehmungen und insbesondere mit den virtuell aufgenommenen kognitiven Informationen, erfüllt. Diese werden in den entsprechenden »Spuren« (siehe das Schema »Lebensprotokoll« auf Seite 97) »eingetragen«, insbesondere wird dadurch der Inhalt der Spur »Kognitive Kenntnisse« verändert. (Anders gesagt: Beim virtuellen Erleben werden nicht die damaligen Inhalte des kognitiven Gedächtnisses verändert, sondern die Aufzeichnungen des Erlebnisgedächtnisses über dessen damaligen Inhalte.) Diese Veränderungen wirken sich anscheinend auch auf die späteren Eintragungen aus. Dies würde erklären, wieso beim nochmaligen Wiedererleben desselben Geschehens und selbst beim Wiedererle-

112

ben etwas späterer Geschehnisse diese eingefügten virtuellen Informationen der Person zur Verfügung stehen. (Weitere Beobachtungen zu dem interessanten Phänomen des virtuellen Erlebens

113

scheinen mir ein wichtiges Mittel zu sein, neue Erkenntnisse über die Eigenschaften des Erlebnisgedächtnisses zu gewinnen.) Man kann mit Recht einwenden, daß durch die virtuellen Erlebnisse die individuelle Geschichte der kleinen Nathalie verändert wurde und daß dadurch zusätzliche Erlebnisse kognitiver und emotionaler Art eingefügt wurden, die es vorher nicht gab. Im besonderen machte Nathalie virtuelle Erfahrungen und erhielt Informationen, die sie damals noch nicht hatte. Dies sind Manipulationen, die nur in geringem Umfang, mit größter Vorsicht und ausdrücklicher Zustimmung der Person vorgenommen werden sollten. Es ist immerhin denkbar (und sollte daher auch bedacht werden), daß man dem Erlebnisgedächtnis einer Person dadurch auch neue, wenngleich virtuelle Traumata einprägen könnte. (Die Betrübnis der kleinen Nathalie über das urlaubsbedingte längere Ausbleiben K.s ist ein Beispiel dafür.) Schon aus diesem Grund halte ich es für wichtig, daß der Therapeut selbst beim »normalen« Wiedererleben sich größte Zurückhaltung auferlegt und keine Interpretationen, keine Suggestionen, keine Situationsanalysen und auch keine Korrekturen von Mißverständnissen einbringt. (Denken Sie zum Beispiel an den mißverstandenen Satz »Du bist schuld, du hast nicht aufgepaßt!« im Fallbeispiel 5.) In dem außergewöhnlichen Bewußtseinszustand des Wiedererlebens könnte die Person empfänglich sein für derartige »Geschichtsfälschungen«, was zur Verunsicherung und Verwirrung führen kann. Im übrigen gehören die Mißverständnisse, die Unwissenheit und Unsicherheit zur damaligen Situation der Person und sind Bestandteil (und eventuell Mitursache oder erschwerende Umstände) ihrer Traumata. Aufgabe der Therapie ist es, die Protokolle zu löschen, nicht, sie wegzuerklären.

114

9. Die Funktionen des Erlebnisgedächtnisses

Am Ende dieser Betrachtungen komme ich zu der Frage, welche Bedeutung das Erlebnisgedächtnis für ein Lebewesen hat, sei es Mensch oder Tier. Sind seine Funktionen für das Individuum sinnvoll, zweckmäßig und nützlich, verschaffen sie ihm etwa höhere Überlebenschancen? Kann das Erlebnisgedächtnis ein gleichsam beabsichtigtes und durch Auslese weiterentwickeltes Produkt der Evolution sein, oder ist es lediglich eine Laune der Natur? Ist sein Nutzen speziell für den Menschen größer als der Schaden, den es vielleicht anrichten kann? Ist es durch die später erfolgte Entwicklung und Ausprägung des kognitiven Gedächtnisses und des Bewußtseins für den Menschen nicht eigentlich überflüssig geworden?

Zunächst sei daran erinnert, daß das Erlebnisgedächtnis offenbar das Gedächtnis der Tiere schlechthin ist, ein Organ, das sie befähigt, angenehme wie unangenehme Erfahrungen zu speichern, und das damit Lernen und Verhaltensveränderungen ohne kognitive Fähigkeiten ermöglicht und das Verhalten von der absoluten Bestimmtheit durch angeborene Instinkte teilweise befreit. Fische, die sehr schnell lernen, bestimmte Orte aufzusuchen oder Lichtreizen zu folgen, weil es dort Futter gibt; Kühe und Pferde, die durch wenige unangenehme Berührungen lernen, elektrische Weidezäune zu meiden; das Meerschweinchen meiner Kinder, das in freudiges Quieken ausbrach, wenn es nur mein Auto auf der Kieseinfahrt zur Garage hörte, weil es gelernt hatte, daß es bald darauf ein paar freundliche Worte hören und ein wenig gestreichelt würde; das schier nicht enden wollende Begrüßungsritual der Hundedame, die sich einen Spaziergang erhofft - das alles sind Beispiele für nicht-kognitives Erlebnislernen. Im Ernstfall gar kann das Erlebnisgedächtnis lebensrettend sein, wenn es schnell und zuverlässig die Merkmale einer gefährlichen Situation erkennt und notwendige Reaktionen einleitet. Dies setzt (von Instinktreaktionen einmal abgesehen) voraus, daß das Individuum zuvor die Zeichen drohender Gefahr kennengelernt und nachhaltig gespeichert hat.

115

Der Wert des Erlebnislernens und des Erlebnisgedächtnisses wird noch beträchtlich erhöht, wenn dieses Lernen auch im Schock oder gar im Koma und - beim Menschen - selbst dann stattfinden kann, wenn das kognitive Gedächtnis etwa durch Blackout ausgefallen ist. Die beobachteten und oben beschriebenen charakteristischen Eigenschaften des Erlebnisgedächtnisses sind nun tatsächlich genau die, die zu seinem optimalen und zweckmäßigsten Funktionieren nötig sind: Robustheit, Zuverlässigkeit und reflexartige, von keinen kognitiven Überlegungen, Bedenken und Zaudern verzögerte, durch keines Gedankens Blässe angekränkelte Schnelligkeit sowohl bei der Speicherung einer ungeheuren Vielfalt von Daten (ein weiteres wichtiges Merkmal) als auch bei der Einleitung von geeigneten, vielleicht lebensrettenden Maßnahmen wie Flucht oder Angriff, die noch dazu gleichzeitig über das vegetative System mit allen Energiereserven des Individuums ausgestattet werden. Doch mehr noch: Durch die »Generalisierung« (auf die ich im zweiten Teil noch zu sprechen kommen werde), durch Verknüpfung ähnlicher Erfahrungen im Erlebnisgedächtnis, kann dieses zu einem immer empfindlicheren und daher effizienteren »Frühwarnsystem« werden, wodurch sein Nutzen im Ernstfall weiter zunimmt. Daß es dabei - mangels kognitiver Unterscheidungsfähigkeiten - auch zur Überempfindlichkeit und zu Überreaktionen kommen kann, muß offenbar in Kauf genommen werden, kann jedoch, wie wir noch sehen werden, zumindest für den Menschen schwere Nachteile haben. In harmloseren Fällen wird eine auf Überempfindlichkeit des Erlebnisgedächtnisses beruhende Reaktion seines Organismus dem Menschen lediglich nachher als unbegründet und skurril, manchmal als beängstigend, manchmal auch nur als peinlich erscheinen; und wer hat nicht bei sich selbst (und anderen) schon Reaktionen beobachtet, über die sie oder er nur den Kopf schütteln konnte? (Im Grunde kann jede absurde oder überzogene Reaktion den Verdacht erwecken, es könne sich dabei um situativ angestoßenes, natürlich unerkannt bleibendes Wiedererleben handeln.) Da der Reiz-Reaktions-Mechanismus unbewußt abläuft, unterliegt er nicht der Kontrolle durch das Individuum. Nur durch anhaltende genaue Selbstbeobachtung ist es manchmal möglich, den auslösenden Reiz nachträglich zu identifizieren und dann vielleicht sogar die tieferen Zusammenhänge zu durchschauen.

116

Ein weiterer Mangel des Erlebnisgedächtnisses ist, daß es (wiederum mangels kognitiver Fähigkeiten) eine Ursache nicht mit ihren Spätfolgen zu verknüpfen vermag. Ja, es kann überhaupt nicht in den kognitiven Kategorien von Ursache und Wirkung denken - es kann überhaupt nicht denken! -, sondern nur Merkmal und Gefahr (bzw. Lustgewinn) verknüpfen. Und es kann dies nur dann, wenn Ursache und Wirkung zeitlich nahe beisammen liegen. Berührung eines elektrischen Weidezauns und schmerzhafte Muskelkontraktionen werden als zusammengehörig »protokolliert«, nicht aber der Verzehr eines unbekömmlichen Pilzes und die dadurch ausgelösten, aber erst Stunden später auftretenden Magenkrämpfe. (Daß noch nie eine Kuh an Pilzvergiftung gestorben ist, beruht auf vererbten Instinkten, die uns Menschen meist abhanden gekommen sind - falls wir sie je besaßen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, woher eigentlich die genetischen Programmierungen stammen und ob sie nicht möglicherweise auch mit dem Erlebnisgedächtnis zusammenhängen.) Aus diesem Grund sind auch später verabreichte Schläge als »Erziehungsmaßnahme« so wirkungslos: Erlebnislernen (operantes Konditionieren) kann wegen des zeitlichen Abstandes von Delikt und Strafe nicht stattfinden, und kognitives Lernen führt - wenn überhaupt - nur sehr langsam zu Verhaltensänderungen im Umgang mit sich oder anderen. (Dies zeigen nicht nur die Forschungen über affektives Lernen, sondern auch alltägliche Beobachtungen menschlichen Verhaltens, zum Beispiel in ökologischen Belangen. Dazu Arthur Bloch: »Men and nations will act rationally when all other possibi-lities have been exhausted.«)

Doch trotz - oder gerade wegen - seiner »Mängel« ist das Erlebnisgedächtnis ein auch für den Menschen überlebensnotwendiges Organ, das auch durch das kognitive Gedächtnis und das Bewußtsein nicht überflüssig geworden ist. Denn kognitives Gedächtnis und Bewußtsein zusammen sind gerade wegen ihres charakteristischen Unterscheidungsvermögens und ihrer Fähigkeit, in Kausalkategorien zu denken, nicht fähig, so schnell »unvernünftige«, nicht-logische Verknüpfungen herzustellen, und brauchten dazu sehr viel mehr Wiederholungen derselben Erfahrung, die zudem mit Aufmerksamkeit wahrgenommen werden müßten. Die eigentlichen Aufgaben der kognitiven Funktionen sind unter anderem

117

die sorgfältige (und zeitraubende) Analyse komplexer Situationen, das Abwägen möglicher Handlungsalternativen und die Planung und Steuerung entsprechender Maßnahmen - der klassische Dreischritt von Erkennen - Urteilen - Handeln. Doch selbst wenn die Menschen diese Fähigkeiten bei wichtigen Problemen stets einsetzen würden (der Zustand der Welt seit Menschengedenken läßt einige Zweifel daran aufkommen): das in akuten Gefahrensituationen notwendige reflexartige Handeln ist nun einmal nicht Sache des kognitiven Gedächtnisses und des Bewußtseins. Es wäre fatal, in brenzlichen Situationen darauf angewiesen zu sein, zumal die kognitiven Funktionen so selektiv und vergeßlich sind (was freilich auch seine positive Seite hat: »Die Erinnerung vergoldet das Leben; das Vergessen allein macht es erträglich.« [Blaise Pascal]). Das Erlebnisgedächtnis aber mit seiner Aufgabe, Leben zu behüten und - in extremen Situationen - zu retten, darf nicht vergessen können. Daß dies auch unangenehme, ja fatale und - paradoxerweise - sogar letale Folgen haben kann, wird uns im zweiten Teil beschäftigen.

118

10. Resümee

Die Annahme der Existenz eines Erlebnisgedächtnisses mit spezifischen Inhalten (»Protokollen«) als Arbeitshypothese wurde zunächst durch eine ständig wachsende Zahl von Beobachtungen zum Phänomen des Wiedererlebens angeregt. Dabei handelte es sich um eine ad-hoc-Hypothese mit dem alleinigen Zweck der Erklärung beobachteter Erscheinungen, die sowohl quantitativ als auch qualitativ die Leistungen des kognitiven Gedächtnisses weit übertreffen (siehe dazu Kapitel 6: Vorläufige Zusammenfassung). Die Hypothese wurde sodann dadurch gestützt, daß sie schon länger bekannte Phänomene wie Eidese, außergewöhnliche Gedächtnisleistungen, »Hören unter dem Messer« sowie klassisches und operantes Konditionieren zu erklären vermag. Darüber hinaus erklärt sie auch das neu entdeckte Phänomen des virtuellen Erlebens. Nicht zuletzt erklärt die Hypothese des Erlebnisgedächtnisses auch die schon lange bekannte »Generalisierung«, nämlich den Effekt, daß Panikattacken (wie auch andere konditionierte Reaktionen) im Laufe der Zeit auch durch Reize ausgelöst werden, die dem ursprünglichen immer entfernter ähnlich sind, wodurch die Panikanfälle immer häufiger werden. Auch die Tatsache, daß sie dabei immer intensiver werden, kann durch die Hypothese erklärt werden (siehe dazu Abschnitt 1.1. in Teil 2).

Folglich ist es berechtigt zu sagen, daß sich die Arbeitshypothese (und die darauf aufbauende Theorie) weit über ihre anfängliche Ad-hoc-Funktion hinaus bewährt hat, ohne daß es bisher eine einzige Beobachtung gäbe, die ihr widerspräche. Sie erfüllt damit alle wissenschaftstheoretischen Anforderungen an eine brauchbare Hypothese bzw. Theorie. Das auf ihr beruhende psychotherapeutische Verfahren, das Begleitete Systematische Wiedererleben, hat damit ein tragfähiges theoretisches Fundament. Schließlich trägt sie das Merkmal jeder guten Theorie: sie ist einfach (im Sinne von schlicht), was nicht mit banal oder trivial verwechselt werden darf. (Selbstverständlich ist eine Theorie nicht schon darum richtig, weil sie einfach ist. Eine hochkomplizierte Theorie aber, die immer wieder modifiziert und ergänzt werden

119

muß, damit sie neue Beobachtungen erklären kann - wofür es genügend historische Beispiele gibt -, ist verdächtig: am Ende kann sie nicht nur alles »erklären«, sondern von allem auch noch das Gegenteil. Und somit erklärt sie eigentlich gar nichts.) Selbstverständlich kann die Theorie des Erlebnisgedächtnisses nichts darüber aussagen, was beim Löschen eines Protokolls im Organismus vorgeht, durch welchen psychophysischen Mechanismus also ein Protokoll durch mehrmaliges (manchmal auch schon einmaliges) Begleitetes Wiedererleben gelöscht wird. Spontanes oder situativ angeregtes Wiedererleben während einer Panikattacke oder in einem Alptraum führt erfahrungsgemäß nicht zur Löschung. Das mag daran liegen, daß bei diesen nicht begleiteten Wiedererlebensformen kaum je alle Details der traumatischen Situation erfaßt werden, da hier unter Umständen starke Vermeidungsmechanismen wirken, die nicht durch einen Begleiter gedämpft oder überwunden werden. Zudem ist das Wiedererleben traumatischer Situationen so überaus angsterregend, daß es im allgemeinen nur in Begleitung ertragen werden kann. Dazu kommt noch, daß Menschen (und insbesondere Männer) oft eine ungeheure Scheu davor haben, ein so unangenehmes (und »unmännliches«) Gefühl wie Angst zuzulassen. So sucht die betroffene Person das ungewollte Wiedererleben so schnell wie möglich zu beenden, indem sie zum Beispiel aus einem Alptraum erwacht, bevor dieser unerträglich wird. Im Falle einer Panikattacke wird die betroffene Person von sich aus zumindest nichts unternehmen, um das Wiedererleben zu intensivieren, und durch Anwendung beruhigender Medikamente wird ja gerade das Gegenteil angestrebt - und erreicht.

Eine baldige Erklärung des Löschungsvorganges ist schon darum nicht zu erwarten, weil die Physiologie des Erlebnisgedächtnisses völlig unerforscht und darüber noch sehr viel weniger bekannt ist als über die des kognitiven Gedächtnisses - nämlich gar nichts. Allenfalls kann analog zu den Erkärungsversuchen der Verhaltenstherapie vermutet werden, daß der Organismus beim Wiedererleben nach und nach »umlernt«, daß er gleichsam »erkennt«, daß die wiedererlebten Schrecknisse und die damit verbundenen unangenehmen Gefühle keinen aktuellen realen Anlaß mehr haben, daß sie nicht von außen verursacht werden, sondern aus ihm selbst stammen, und daß er das eingeprägte Protokoll des Traumas getrost vergessen kann. Überhaupt stimmen Verhaltenstherapie und Begleitetes Wiedererleben in diesem Ansatz überein: Beide konfrontieren die Person wiederholt bis zur »Desensibilisierung« mit einer angsterregenden Situation. Während jedoch die Verhaltenstherapie zu diesem Zweck gefürchtete Situationen künstlich inszeniert (und die eigentliche Ursache der Panik unbeachtet läßt), greift das Begleitete Wiedererleben auf eben diese Ursache zurück, auf die im Erlebnisgedächtnis aufgezeichneten traumatischen Ereignisse selbst. Insofern ist das Begleitete Wiedererleben das radikalere (radix: die Wurzel) Verfahren: es geht dem Übel an die Wurzel.

120-121

#