8. Ozonlöcher

»Ein Loch ist im Eimer, liebe Liese, liebe Liese,

(Volkslied)

Ein Loch ist im Eimer, Liebe Liese, ein Loch.

Dann stopf es, lieber Heinrich, lieber Heinrich, lieber Heinrich,

Dann stopfe, lieber Heinrich, lieber Heinrich, das Loch.

Ich kann nicht, liebe Liese...«

155-184

Der Jahrgang 1939 des alljährlich vom amerikanischen Innenministerium veröffentlichten <Miners' Circular> listete auf der ersten Seite des ersten Hefts amerikanische Grubenunglücke des vorausgegangenen Jahres auf. Es hatte fünfzig Gasexplosionen und Grubenfeuer gegeben, die zweihundert Tote und hundert Verletzte gefordert hatten.

Außerdem wurde eine erhebliche Anzahl von Erstickungsfällen durch zuviel Kohlendioxid, zuwenig Sauerstoff oder beides erwähnt. In einem Fall waren zwei Bergleute erstickt. Vier Kumpel waren hinabgestiegen, um sie zu retten, und ebenfalls erstickt. Es hatte sich um eine abgelegene Grube gehandelt, wo keine Gasmasken zur Verfügung standen. »Sauerstoffbeatmungsgeräte mußten per Flugzeug zu der Grube geschickt werden, damit die Leichen geborgen werden konnten.«

Die Autoren des Hefts forderten, daß jede Grube ihre eigene Rettungsstation einrichten müsse. Sie listeten die Rettungsausrüstung auf, die dort vorhanden sein müsse, und begannen mit:

10 vollständige Sauerstoffbeatmungsgeräte

1 kleine Sauerstoffflasche für jedes Atmungsgerät

Die Liste umfaßt eine Dreihundertmetersicherheitsleine, einen tragbaren Stromgenerator, Taschenlampen und »Sicherheitslampen«, die im Gegensatz zu Fackeln oder Kerosinlampen keine Grubengasexplosion auslösen können. Und dann steht da noch etwas auf der Liste, das inmitten der Hektik und des Kohlenstaubs fehl am Platz erscheint:

2 Kanarienvögel in einem kleinen tragbaren Käfig

In jenen Tagen retteten Kanarienvögel wahrscheinlich mehr Menschenleben, als Gasmasken dies taten. Auf Fotografien aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sind oft die ernst schauenden Leiter von Rettungsteams zu sehen, die Kanarienvögel in Käfigen vor sich halten, als seien sie Laternen, die ihnen den Weg zeigen sollten.

Die Bergleute brauchten Kanarienvögel, weil die meisten tödlichen Gase in den Gruben — Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Methan, Wasserstoff — geruchlos sind. Die Bergleute hätten hindurchgehen können, ohne gewarnt zu werden, bis jemand einen Kumpel weiter unten im Stollen in die Knie sinken sah und die Geistesgegenwart besaß, »Gas!« zu rufen. Das einzige Grubengas, das sie riechen konnten, war Schwefelwasserstoff (sie nannten es »Stinkgas«), und sogar Schwefelwasserstoff ist heimtückisch. In sehr geringer Konzentration riecht es wie faule Eier, aber in höherer, tödlicher Konzentration ist es völlig geruchlos.

Die Bergleute probierten Mäuse, Hühner, kleine Hunde, Tauben, Spatzen, Meerschweinchen und Kaninchen aus. Schließlich stießen sie auf Kanarienvögel. War Kohlenmonoxyd und Schwefelwasserstoff in der Luft, kippten diese Vögel gewöhnlich rascher um als die Bergleute, die ihre Käfige trugen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in den Minen verläßlichere Gasdetektoren eingeführt und installiert.

Unter den Gasen, die sich in unserer Zeit in der Atmosphäre aufbauen, finden sich dieselben Gase, die in den Minen so gefährlich sind, einschließlich Kohlendioxid, Kohlenmonoxyd und Methan. Ein Grund für diese Zunahme ist der Bergbau selbst. »Wir blasen unsere Kohlenminen in die Luft«, sagte Arrhenius 1896. Wir wenden die Erdkruste von innen nach außen, und Milliarden von Tonnen Kohlenstoff, einst sicher im Boden aufbewahrt, befinden sich jetzt zum Teil dank der gefährlichen Arbeit vieler Generationen von Bergleuten über unseren Köpfen.

Wir können den Planeten wie ein Kohlenflöz verdrahten, mit Gasdetektoren am Point Barrow, auf dem Mauna Loa, am Südpol. Wir können das Gas in Teilen pro Million, Milliarde und Billion messen und versuchen, die Sensitivität der sieben Sphären gegenüber Änderungen der Luftzusammensetzung zu berechnen. Aber wir werden nicht genau erfahren, wie rasch die sieben Sphären auf diese neue Belastung mit Gasen reagieren werden, bis die Erde das Experiment ausführt.

156/157

Wir verändern die Atmosphäre allmählich, stetig und jährlich ein wenig mehr. Wenn der Planet in derselben Weise antwortet, allmählich, stetig und jährlich ein wenig mehr, wird die Menschheit Zeit genug haben, um sich darauf einzustellen — das war die herrschende Ansicht der Geowissenschaftler in der ersten Hälfte der achtziger Jahre.

Die Veränderungen »werden nicht in Form von Ereignissen auftreten«, sagte Revelle voraus, »sondern es wird langsame, universelle Veränderungen der Umwelt geben. Sie werden für die meisten Menschen nicht wahrnehmbar sein; von Jahr zu Jahr...« Eimer Robinson, der Direktor des Mauna-Loa-Observatoriums, sagte zu mir: »Die globale Veränderung wird wahrscheinlich langsam genug für korrektive Maßnahmen stattfinden. Was auch passiert, es wird nicht über Nacht geschehen.«

Doch es ist auch möglich, daß das System extrem empfindlich ist und die Reaktionen buchstäblich über Nacht stattfinden. Dann bliebe uns keine Möglichkeit der Umkehr und vielleicht auch keine Möglichkeit mehr, weiterzugehen.

Eineinhalb Prozent Kohlendioxid in den Gruben verursachen innerhalb von Minuten Kurzatmigkeit. Zehn Prozent führen in wenigen Minuten zum Kollaps.

Wir brauchen Indikatoren für die Sensitivität des Systems Erde. Ein Frühwarnzeichen ist schon über unseren Köpfen erschienen — die größte Annäherung an den Kanarienvogel der Bergleute, die wir vielleicht je erhalten. Die Entdeckung dieses Zeichens faßt die Geschichte der Entdeckung des Treibhauseffekts zusammen — aber im Zeitrafferverfahren.

Hier begegnen uns wieder einmal die frühe Vorhersage, die Zeit des Zweifels, in der die Bewohner dieses Planeten halb unschuldig unter dem Vulkan lebten, die einsame Arbeit der Aufzeichnung und die einsame Entdeckung, die plötzliche Krise und die erregte wissenschaftliche Debatte. Doch diese Ereignisse sind so gerafft, daß sie uns vorkommen wie die Zusammenfassung, die Aristoteles für die griechische Tragödie forderte: die ganze Handlung an einem Tag.

Die Vorhersage

1971 initiierte die US-Regierung eine 21-Millionen-Dollar-Studie mit dem Namen <Climatic Impact Assessment Program> (CIAP). Der Kongreß debattierte darüber, ob Vorschläge zum Bau einer Flotte von Überschallflugzeugen weiter verfolgt werden sollten. Die Briten und Franzosen planten den Bau der Concorde, und die Sowjetunion plante die Tupolev-144.

157

Der Kongreß hatte die Wissenschaftler am CIAP beauftragt, herauszufinden, worin die Auswirkungen dieser neuen internationalen Flotte auf die Atmosphäre bestehen könnten. Ihre Sorge galt nicht den hohen Geschwindigkeiten der Maschinen, sondern ihrer großen Flughöhe. Ein gewöhnliches Unterschallflugzeug fliegt in zehn oder elf Kilometern Höhe. Die Concorde und die Tupolev-144 sollten etwa sechzehn Kilometer hoch fliegen und ein Modell von Boeing in etwa neunzehn Kilometern Höhe. Diese Flugzeuge sollten demnach hoch über der Troposphäre und ein gutes Stück in die Stratosphäre hineinfliegen.*

In diesen Höhen würde der aus den Düsen des Jets (in Form von Stickstoffoxyd) ausgestoßene verbrannte Stickstoff lange Zeit in der Stratosphäre verbleiben, weil die Stratosphäre sehr trocken ist und Verunreinigungen nur schwer auswaschen kann. Sie gleicht einem Auge, das nicht fähig ist zu weinen. Nach Schätzungen von Wissenschaftlern der entsprechenden CIAP-Abteilung würden fünfhundert Flugzeuge auf ihren täglichen Wegen so viel Stickstoffoxyde in der Stratosphäre abladen, daß sich die Ozonschicht um zehn bis zwanzig Prozent verringerte.

In gewisser Hinsicht war diese Sorge um den Ozonverlust verwunderlich. Ozon ist ein tiefblaues, ätzendes, giftiges Gas. Es hat einen eigentümlichen Geruch, der besonders in der Nähe von elektrischen Maschinen sowie während und nach Gewittern wahrnehmbar ist. Keelings erstes Kohlendioxidlabor lag dem Labor gegenüber, in dem er seine bahnbrechenden Ozonexperimente machte (in den Tagen, als Ozon noch ein Gegenstand reiner Wissenschaft war). Jedem in diesem Raum Tätigen war der scharfe Geruch dieses Gases wohl vertraut. Keeling hat ihn immer noch in der Nase.

Obwohl Ozon giftig ist, wenn man es einatmet, ist es an seinem angestammten Platz, in der Stratosphäre, für unser aller Wohlergehen unerläßlich. Es blockt ultraviolette Strahlen der Sonne ab, die hier auf dem Boden die DNA-Moleküle in Vögeln, Bienen, im grünen Laub und in unserer Haut schädigen würden. Das Ozon bildet eine unsichtbare Membran zwischen der Erde und dem äußeren Weltraum.

Etwa fünfhundert Lichtjahre von der Erde entfernt, in der Schulter des Sternbildes Orion, steht ein roter, riesiger Stern namens Beteigeuze, dessen Durchmesser den der Sonne um fast das Tausendfache übertrifft.

* Die Troposphäre ist am Äquator ausgebuchtet, d.h., sie ist über dem Äquator dicker als über den Polen. Am Äquator muß ein Flugzeug etwa sechzehn Kilometer hoch fliegen, um aus der Troposphäre hinaus- und in die Stratosphäre hineinzugelangen. An mittleren Breitengraden, wie entlang der Route der Concorde, muß es rund elf Kilometer hoch fliegen, am Nordpol nur etwa acht Kilometer.

158

Astronomen glauben, daß sich Beteigeuze dem Ende seines Daseins nähert und kurz vor der Explosion stehen könnte — möglicherweise in den nächsten Jahrtausenden oder Zehntausenden von Jahren. Ein Astronom hat die Vermutung geäußert, daß Beteigeuze, wenn er zur Supernova wird, die Erde mit einem solchen Schauer intensiven ultravioletten Lichts und Röntgenstrahlen eindeckt, daß sie ihrer gesamten Ozonschicht beraubt wird. Dann würde das ultraviolette Licht unserer eigenen Sonne die Biosphäre braten.

Im Verlauf der Debatte über die Überschallflugzeuge entdeckten Sherwood Rowland und Mario Molina von der Universität von Kalifornien in Irvine, daß wir dieser Flugzeuge gar nicht bedurften, um die Ozonschicht zu schädigen. Wir konnten das ebensogut vom Boden aus erledigen, indem wir Deodorantsprays und andere Produkte benutzten, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthielten — die Kühlmittel in Gefrierschränken und Klimaanlagen, die schäumenden Ingredienzien in Polyurethan.

Diese Chemikalien sind so etwas wie die Plastikstoffe der Atmosphäre. Es sind inerte Stoffe. Nichts verändert sie, sie halten ewig. Rowland und Molina erkannten, daß derart widerstandsfähige Moleküle die Atmosphäre durchwandern würden, bis sie die Stratosphäre erreichten. Dort würde die ultraviolette Strahlung zustande bringen, was am Boden nichts geschafft hatte, nämlich sie aufzuspalten. Dann würde das Chlor frei. Chlor ist ebenfalls ein giftiges Gas — führt wie Kohlenmonoxyd und Kohlendioxid zum Ersticken. Militärisch wurde es zum ersten Mal im Frühjahr 1915 in der ersten Schlacht von Vimy Ridge von den Deutschen an der Westfront eingesetzt. Um sich davor zu schützen, urinierten die britischen Soldaten auf ihre Gamaschen und banden sie sich vor die Gesichter, sie brachen aber dennoch einer nach dem anderen zusammen. Die Nachricht vom Giftgaseinsatz erregte große Empörung in England, und gegen Ende des Sommers feuerten britische Truppen Chlorkanister auf die Deutschen zurück.

In der Stratosphäre würde Chlorgas* Ozon angreifen. Ozon ist eine instabile Form des Sauerstoffs. Wie wir sahen, sind gewöhnliche Sauerstoffmoleküle — die wir einatmen — Moleküle aus zwei miteinander verbundenen Sauerstoffatomen. In der oberen Atmosphäre werden diese Sauerstoffmoleküle wie alles übrige von ultravioletten Strahlen bombardiert. Diese Strahlen zerlegen die Sauerstoffmoleküle, und die beiden Atome gehen getrennte Wege.

* Der aktive Bestandteil in der Atmosphäre ist atomares Chlor (Cl 1). Kampfgas ist molekulares Chlor (Cl 12).

159

Wenn sich zwei derart getrennte Atome wiederbegegnen, vereinigen sie sich aufs neue. Aber wenn ein freies Sauerstoffatom auf ein Sauerstoffmolekül trifft, bilden sie ein Dreieck: das Ozonmolekül.

Wenn dieses Dreiecksverhältnis auf ein Chloratom trifft, bricht es auseinander. Anfangs nahmen Rowland und Molina an, das Chlor vernichte nur eine kleine Menge Ozon, da wir auch nur eine kleine Menge Chlor in die Atmosphäre einbringen. Aber bald erkannten die beiden Forscher, daß die der Aufspaltung des Ozons folgende chemische Kettenreaktion das Chloratom freisetzt und ihm ermöglicht, ein weiteres Ozonmolekül zu spalten, und so weiter. Dieser Vorgang ist als katalytischer Kreislauf bekannt — das Chlor fungiert als Katalysator und bleibt frei, um eine chemische Veränderung nach der anderen hervorzurufen. Das Chloratom hört damit erst auf, wenn es an Stickstoff gerät.

Die Welt schickte in den frühen siebziger Jahren fast eine Million Tonnen Fluorchlorkohlenwasserstoffe pro Jahr in die Luft. Das bedeutet, daß wir bei gleichbleibender Menge jährlich ungefähr eine halbe Million Tonnen Chlor in die Stratosphäre eingebracht hätten. In kurzer Zeit würden wir die Stratosphäre gechlort haben. Die ersten Berechnungen Rowlands und Molinas ergaben, daß dieses Chlor zwischen sieben und dreizehn Prozent der Ozonschicht vernichten würde. Wenn wir eine exponentielle Zunahme dieser Emissionen und somit eine Verdopplung etwa alle fünf Jahre zuließen, wäre der Schwund der Ozonschicht entsprechend größer.

»Es gab keinen besonderen Moment, in dem ich <Heureka!> rief«, erzählte Rowland einige Jahre später einem Reporter. »Ich kam nur eines Abends nach Hause und sagte zu meiner Frau: <Die Arbeit geht gut voran; aber es sieht nach dem Ende der Welt aus.>«

Unter dem Vulkan

Rowland und Molina veröffentlichten ihre Erkenntnisse im Juni 1970 in <Nature>. Inzwischen war die allgemeine Haltung der Menschen ihrem Planeten gegenüber völlig anders, als sie es im Jahrhundert zuvor gewesen war, als Arrhenius seinen ersten Aufsatz über den Treibhauseffekt publiziert hatte. Sie hatten den Schock über die Pestizide und den <Stummen Frühling> hinter sich.

160

Sie kannten die Macht der Chemikalien, die sie einsetzten, um ihre Erfolge zu optimieren und natürliche Ordnungen zu stören. Das Irrsinnige dieser neuen Bedrohung schlug bald die öffentliche Phantasie in seinen Bann. Konnte das wirklich wahr sein? Konnte ein pssst einer Deodorantdose im Badezimmer die Stratosphäre schädigen? Vermochten chemische Stoffe gefährlich zu sein, weil sie reaktionsträge waren? Die Geschichte der Kontroverse wird ausführlich auf interessante Art in dem Buch <Der Ozonkrieg> von Lydia Dotto und Harold Schiff wiedergegeben. Am Ende baute Boeing sein Überschallflugzeug nicht — aus Gründen, die mehr mit Ökonomie als mit Ökologie zu tun hatten —, aber Spraydosen wurden zu einer der gefeierten Neuerungen des Jahrzehnts.

Die Ozonberichte schlugen in den siebziger Jahren Kapriolen: In den nächsten hundert Jahren sollte die Ozonschicht zerstört sein. Dann hieß es, sie würde nicht ganz vernichtet — nur zu dreizehn Prozent. Zu zwei Prozent. Die Ozonschicht würde verstärkt. 1976 gab die amerikanische Akademie der Wissenschaften einen Bericht heraus, der so vorsichtig gehalten war, daß in der <New York Times> die Schlagzeile erschien: »Wissenschaftler für neue Treibgasbeschränkungen zum Schutz der Atmosphäre«, während die <Washington Post> die Überschrift brachte: »Wissenschaftler gegen Treibgasverbot«.

Aber die wissenschaftlichen Hinweise und die öffentliche Meinung nahmen an Gewicht zu, und 1978 waren die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) und die Lebensmittelbehörde gezwungen, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe aus den Sprühdosen zu verbannen.

Wie Dotto und Schiff schrieben: »<Arrid Extra Dry> kam mit einem neuen Produkt auf den Markt, das auf der Dose den Hinweis trug: <ozonsicher>. Auch Kanada und Schweden verbannten die FCKWs aus Aerosoldosen. Und fast sofort geriet die Ozonschicht wieder in Vergessenheit.«

In den frühen achtziger Jahren erinnerten sich die Leute der Ozongefährdung im Geiste von Henny Penny und Chicken Little. Wie dumm! Wir dachten, der Himmel würde uns auf den Kopf fallen! In ihren Memoiren schrieb Gorsuch Burford, die damals zwei Jahre lang die Umweltschutzbehörde der USA leitete: »Erinnern Sie sich noch an die wenige Jahre zurückliegende große Neuigkeit, daß Fluorchlorkohlenwasserstoffe wahrscheinlich die Ozonschicht schädigen?«

161

Der Sprühdosenbann hatte die Luft natürlich nicht gesäubert. Die Weltproduktion der FCKWs nahm nie wirklich deutlich ab. Nach dem Verbot entfernte die chemische Industrie der Vereinigten Staaten einfach die von ihr produzierten FCKWs aus den Sprühdosen und verwendete sie für Kühl-, Schäum- und Reinigungsmittel. Andere Länder verwandten FCKWs nach wie vor für Sprühdosen — und stellten mehr Sprühdosen her als je zuvor. Die Weltproduktion verminderte sich vermutlich in den späten siebziger Jahren, aber seit den späten Achtzigern steigt sie wieder an. 1988 wurde insgesamt etwa eine halbe Milliarde Kilogramm FCKWs produziert. Inzwischen befand sich sechsmal mehr Chlor in der Atmosphäre als um die Jahrhundertwende.

Rowland wurde nicht müde, eine weltweite Katastrophe vorherzusagen. Nach seinen Berechnungen würde es sich um eine graduelle Katastrophe handeln. Die stetige Chlorinjektion würde eine stetige Auflösung von Ozon zur Folge haben. Die Ozonschicht würde sich erst ungefähr im Jahr 2050 dramatisch ausdünnen. Für die meisten Leute klang diese Drohung in den siebziger und achtziger Jahren ebenso fern und hypothetisch wie der Treibhauseffekt zur Zeit der Königin Viktoria.

Für <Du Pont> - den größten Fluorchlorkohlenwasserstoff-Hersteller der Welt - tätige Anwälte argumentierten in Kongreßhearings, es sei töricht, das Produkt <Du Ponts> auf der Basis derart ferner Möglichkeiten abzublocken. Weshalb sollte man vor den ersten Warnzeichen handeln? Wenn die Ozonschicht begänne, dünner zu werden - sagten die Anwälte - sei es immer noch früh genug, das Thema neu zu überdenken.*

Der einsame Beobachter

Mittlerweile beobachtete ein Forscherteam der <British Antarctic Survey> den Himmel von einem einsamen Außenposten in der Halley Bay (antarktische Küste) aus. Joseph Farman, der Leiter des englischen Teams, hatte das Ozon seit dem Internationalen Geophysikalischen Jahr untersucht; als Spektrometer eingesetzt wurden, um das den Planeten umgebende Ozon zu messen. (»In jenen Tagen war Ozon nur für Wissenschaftler interessant«, sagte mir ein Veteran aus den frühen Tagen am Mauna-Loa-Observatorium einmal, »...wie Atome, bevor ihre Bedeutung in Krieg und Frieden erkannt wurde.«) Farman war seit damals beauftragt, das Ozon zu beobachten.

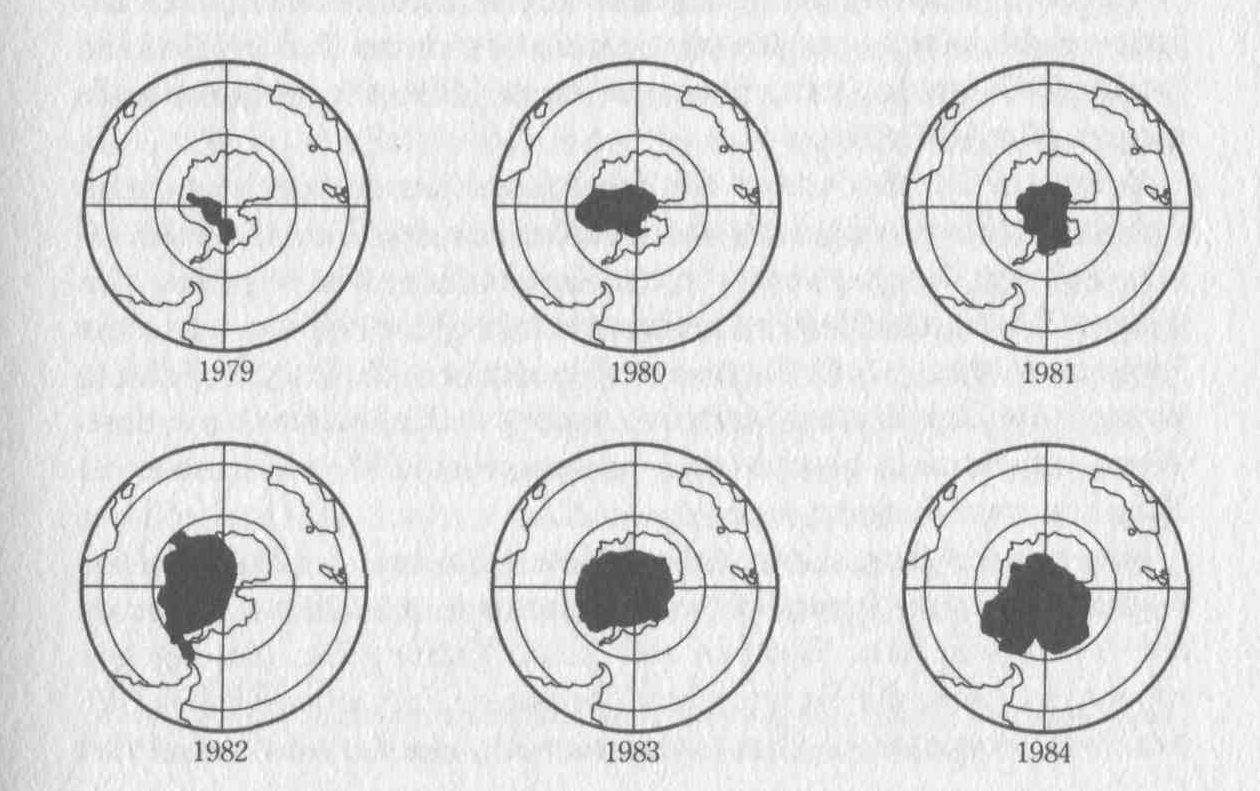

Im Winter 1981 bemerkte er einen Ozonausfall in der Stratosphäre über der Halley Bay. Nach einem Vergleich mit seinen Aufzeichnungen erkannte er, daß sich das Ozon bereits seit mehreren Jahren ausdünnte, immer in den Frühjahrsmonaten.

* Natürlich stimmte das nicht. Sind die chemischen Stoffe einmal eingebracht, bleiben sie es auch. Man hat es hundert Jahre lang mit ihnen zu tun. Sie arbeiten sehr lange an der Vernichtung des Ozons.

162

Die Ausdünnung vollzog sich unregelmäßig, mit einigen Rückfällen; aber als Regel ließ sich erkennen, daß es in jedem Frühling weniger Ozon in der Stratosphäre gab als im vorangegangenen Frühjahr. Die Ozonschicht war über der Halley Bay verglichen mit der übrigen Stratosphäre so dünn, daß es schien, als habe sich ein Loch im Himmel aufgetan.

Im Frühjahr nach dieser Entdeckung war wieder weniger Ozon auszumachen, und im folgenden Jahr noch weniger. Jedes Jahr gewann das Ozon wieder seine normale Stärke, aber der Schwund wurde immer größer.

Nie war etwas Derartiges aufgezeichnet worden.

Farman fragte sich, weshalb niemand außer ihm den Schwund bemerkte. War es möglich, daß die Ozonschicht nur über seiner Station verschwand? Selbst dann mußte es auch von anderen beobachtet worden sein. Eines der Instrumente an Bord des NASA-Wettersatelliten Nimbus-7 ist ein Total Ozone Mapping Spectrometer, oder kurz TOMS. Dieses Instrument hat wegen seines Standorts im Weltraum über der Stratosphäre eine bessere Sicht auf die Ozonschicht als jeder menschliche Beobachter auf der Planetenoberfläche. Es konnte täglich die Ozonschicht über dem ganzen Globus neu kartographieren. Und doch berichteten die NASA-Wissenschaftler, die Nimbus-7 betrieben, nichts über eine Veränderung der Ozonschicht über der Halley Bay oder anderswo.

Es gehört zu unseren Eigenarten als soziale Spezies, daß dem Entdecker selbst seine Entdeckung zweifelhaft scheint, wenn er etwas findet, das kein anderer gefunden hat. Es war die größte Entdeckerleistung in einem Vierteljahrhundert seit der Keelings im IGY, aber Farman traute ihr nicht.

Vor vierhundert Jahren sah ein junger dänischer Astronom namens Tycho Brahe auf einem Abendspaziergang hoch und erblickte einen neuen Stern am Himmel — die Supernova von 1572, einen Stern im Todeskampf. In jenen Tagen teilten die meisten Menschen noch die klassische Weltschau, in der die himmlischen Sphären als unwandelbar galten. »Erstaunt und ebenso erschrocken wie verblüfft blieb ich stehen und starrte eine ganze Weile unverwandt zum Himmel empor«, schrieb Brahe. »... ich war durch die Unglaublichkeit des Anblicks so verwirrt, daß ich wie vor den Kopf geschlagen war und dem Zeugnis meiner Augen nicht trauen wollte.« Brahe fragte seine Diener, ob auch sie sahen, auf was er deutete. Sie sahen es — aber das hätte auch eine Gruppentäuschung sein können. Brahe hielt Fußgänger in den Straßen an und fragte sie, ob sie auch das neue Licht am Himmel sähen.

163

Nach der Entdeckung in der Halley Bay ging Farman auf der Suche nach Bestätigungen des Lochs im Himmel Monat für Monat die Journale und wissenschaftlichen Forschungsberichte durch. Niemand sonst sah es — nicht einmal die künstlichen Sterne, die Satelliten. Das Antarktisteam stand unter einem enormen Druck. Die Einsamkeit der Entdeckung paßte zu der Einsamkeit des Ortes.

Im Frühjahr 1984 war das Ozonloch so groß geworden, daß es beinahe den äußersten Zipfel Argentiniens erreichte. Dort entdeckte es eine zweite englische Beobachtungsstation. Endlich verfaßten Farman und sein Team einen Bericht, den sie der Zeitschrift <Nature> überließen.

In jenem Jahr veröffentlichte die amerikanische Akademie der Wissenschaften ihren vierten wissenschaftlichen Ozonbericht. Hinsichtlich der Zukunft waren die Abteilungsexperten optimistischer als das frühere NASA-Komitee. Sie hatten ein paar neue Berechnungen angestellt. Es schien wahrscheinlicher, daß die Ozonschicht nur leicht abnehmen würde, vielleicht um zwei bis vier Prozent pro Jahrhundert. Der absolute Ozongehalt der Atmosphäre mochte sich sogar um ein Prozent erhöhen.*

Die Postwege dieses Komiteereports und Farmans Berichts kreuzten sich wie in einem Melodrama oder bösen Traum, und es war der Komiteereport, der Schlagzeilen machte. (In der Rückschau aus künftigen Jahrzehnten mögen sich unsere kontroversen Debatten über den Treibhauseffekt wie Alpträume ausnehmen.) Nach dem Report der Akademie brachte die Zeitschrift <Science Digest> eine Geschichte unter dem Titel <Ozon: Die nicht stattgefundene Krise>.

»Im November 1985«, sagt Rowland, »sprach ich an der Universität von Maryland über das antarktische Ozonloch (ich glaube, erstmals öffentlich). Die Pressefassung der Universität ging an die <Washington Post>, die <Baltimore Sun> und andere Zeitungen, aber keine von ihnen brachte sie, nur ein Studentenblatt.« Tatsächlich dauerte es lange, bis alle Implikationen des Ozonlochs den Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit bewußt wurden. Erst im Februar 1986 brachte die <New York Times> eine kurze Notiz unter dem Titel <Unbeantwortete Fragen>:

»Haben Aerosolsprays wirklich die Ozonschicht zerstört?Frage:

Antwort: »...darauf gibt es keine definitive Antwort.«

* Sie änderten sogar den Titel. Der Report von 1982 hatte »Stratospheric Ozone Reduction« geheißen. Der Bericht von 1984 hieß »Changes in Stratospheric Ozone«, weil sie es für möglich hielten, daß der Ozongehalt zunehmen würde.

164

Farman erregte soviel weniger Aufmerksamkeit als die Akademie, weil die britische Gruppe wenig bekannt war und man annahm, das Ozonproblem sei nicht länger vorhanden. Trotzdem hörte die NASA davon. NASA-Wissenschaftler überprüften noch einmal die von Nimbus-7 gemeldeten Daten und erkannten jetzt, was geschehen war. Sie waren ihrer eigenen Automation zum Opfer gefallen. Der Satellit Nimbus-7 war 1978 gestartet worden. Seine ermittelten Daten waren automatisch per Funk gesendet und von einem Computer analysiert worden. In der Terminologie der Spionage ausgedrückt: Der Satellit war der Spion, der Computer die Kontrolle gewesen.

Den Computer hatte man dahingehend programmiert, die Ozondaten auf dem Schirm zu zeigen und den Abfall auszusortieren, der die relevanten Zahlen verfälschen mochte. Wie kann man einen Computer instruieren, relevante von irrelevanten Zahlen zu trennen? Leicht. Selbst im schlimmsten Fall, in Rowlands Weltuntergangsszenario, sank der Ozongehalt verhältnismäßig langsam. Und von den Ozonmengen in der Atmosphäre nahm man an, daß sie mehr oder weniger gleichmäßig um den Globus verteilt seien. Also war der Computer in dem Fall, daß der Satellit extrem niedrige Werte über der Antarktis oder sonstwo meldete, angewiesen, diese Zahlen auszusortieren.

Während sich Farmans Team in der Antarktis mühte, hatten Roboteraugen im All dasselbe sich vergrößernde Loch über dem Südpol erspäht. Und ein Robotergehirn auf dem Erdboden hatte die Werte diskret aussortiert.

165

Die Krise

Als die Neuigkeiten 1985 endlich durchgedrungen waren, sahen die Wissenschaftler, daß sie es mit einem planetaren Notstand zu tun hatten, der um so alarmierender war, weil er die Welt trotz Frühwarnungen und Satellitenüberwachung überrascht hatte und urplötzlich offenbar wurde. Viele Atmosphärenchemiker auf der ganzen Welt ließen alle anderen Arbeiten liegen, um den Notstand zu untersuchen, und amerikanische Behörden machten sich mit ungewohnter Hast daran, eine Expedition zur Beobachtung des Ozonlochs während des nächsten südlichen Winters auf die Beine zu stellen. Die National Science Foundation kam überein, ein spezielles Flugzeug für die Wissenschaftler bereitzustellen, und die US-Navy erklärte sich bereit, es zu der McMurdo-Station in der Antarktis zu fliegen.

Diese erste Nationale Ozonexpedition (NOZE) wurde von vier Spezialistenteams bestritten, unter der Leitung von Susan Solomon* von der National Oceanic and Atmospheric Administration. Susan Solomon war im Jahr vor dem IGY geboren. Sie hatte in einem Alter, in dem viele graduierte Studenten noch nach ihren Spezialfächern suchen, bereits ein qualifiziertes Lehrbuch über Atmosphärenchemie geschrieben. Mit neunundzwanzig Jahren hatte sie den renommierten <McElwane Award der American Geophysical Union> gewonnen. Als Farmans Entdeckung bekannt wurde, war sie noch nicht ganz dreißig Jahre alt. Während ihrer Vorlesungen über Ozonlöcher in den folgenden Jahren drückte eine internationale Zuhörerschaft oft ihr Erstaunen über ihre Jugend aus, und sie pflegte zu erwidern: »Das Alter wird jedes Jahr unwichtiger.«

»Dieses Phänomen unterscheidet sich von allem, was wir je auf der Erde erlebt haben«, sagte mir Solomon in ihrem NOAA-Büro in Boulder, Colorado, kurz bevor sie nach McMurdo aufbrach. »Es spottet aller Maßstäbe.«

Wenn das Ozonloch über den Südpol erst der Anfang war, wenn sich das Problem noch ausweiten würde, war der Südpol der klassische Fall des Kanarienvogels in der Kohlenmine, wie er bereits von einigen Wissenschaftlern bezeichnet wurde. Für Solomon war diese Frage noch offen. »Jede Theorie muß versuchen, die Frage zu klären, weshalb die Situation am Südpol so anders ist. Und weshalb nur dort. Wenn wir das nicht beantworten können, wissen wir nicht, ob er als Kanarienvogel fungiert.«

Sie erinnerte mich daran, daß die Sonne Ozon in der Stratosphäre erzeugt, indem sie Sauerstoffmoleküle spaltet, und daß die Sonne nie aufhört zu scheinen. Wenn es also keine Kräfte gäbe, die dagegen arbeiteten, hätte die Sonne schon vor langer Zeit einen großen Teil der Erdatmosphäre in Ozon umgewandelt; die Luft wäre tiefblau geworden, und alle Pflanzen und Tiere auf diesem Planeten würden an Giftgas eingegangen sein.

* (UT2013) wikipedia / Susan_Solomon *1956

166

Folglich muß es natürliche Ozonvernichter geben, ebenso, wie es einen natürlichen Ozonerzeuger gibt. Der Abbau des Ozons ist für das Leben ebenso wichtig wie seine Erzeugung. Atmosphärenchemiker kennen wenigstens drei Ozonvernichter.

Erstens wird Ozon von anderen Gasen angegriffen und vernichtet, die (in Spuren) natürlich in der Atmosphäre vorkommen: Oxyde des Stickstoffs* und Oxyde des Wasserstoffs.

Zweitens wird Ozon von natürlichen Spuren Chlors angegriffen. Chlor, das vom Meer freigesetzt wird, kann die Atmosphäre durchdringen, und gelegentlich steigt während größerer Vulkanausbrüche Chlor in Form von Salzsäure oder Chlorwasserstoff so hoch empor.

Drittens greifen Sauerstoffatome Ozon an.

Es findet ein stetiges Geben und Nehmen zwischen Erzeugern und Zerstörern statt, weshalb die Ozonkonzentration in der Stratosphäre ständig schwankt. Allerdings lassen die Hinweise, die durch das während des IGY installierte globale Ozonmeldenetz gewonnen wurden, vermuten, daß diese Fluktuationen in der Regel geringfügig sind. Der Ozongehalt scheint in einem ungefähren Gleichgewicht zu bleiben, ähnlich, wie auch die Erzeugung und Zerstörung der Erdkruste im Gleichgewicht bleibt (sonst würde der Planet zunehmen oder schrumpfen).

Als das Ozonloch zum ersten Mal gemeldet wurde, hielten viele Wissenschaftler es für natürlich. Tatsächlich fürchteten einige der Forscher, die ihre Sachen packten, um in die Antarktis zu reisen, in das Ozonloch hinaufzustarren und die globalen Veränderungen zu bekämpfen, daß es vielleicht natürlichen Ursprungs und somit kein aufsehenerregendes Ungeheuer sei; nichts von großer Bedeutung also. »Das ist das Schlimme an der Sache«, sagte ein Expeditionsteilnehmer zu mir, bevor er aufbrach.

Welche Theorie man sich zu eigen machte, hing zum Teil davon ab, mit welcher der Sphären man sich befaßte.

Einige Vulkanexperten vertraten die Meinung, ein Vulkan habe das Loch in den Himmel gestanzt. Sie konnten einen glaubwürdigen Kandidaten dafür nennen: den mexikanischen Vulkan El Chichon. Der Ausbruch des El Chichon im Jahr 1982 hatte um den ganzen Planeten ein breites Band geschlungen, das nicht nur aus Schwefelsäure, sondern auch aus Salzsäure bestand — dieses Band wurde erst entdeckt, als es über dem Mauna Loa trieb.

* Das waren die Ozonvernichter, die an erster Stelle den Ozonkrieg begonnen haben: Der Flug der Überschallflugzeuge hätte Oxyde des Stickstoffs erzeugt.

167

An einer Stelle, dem Breitengrad des El Chichon, hatte die Atmosphäre fast fünfzig Prozent mehr Salzsäure als üblich enthalten. Wenn der El Chichon das Ozonloch verursacht hat, müßte es in wenigen Jahren wieder zuwachsen, indem die Salzsäure in Tröpfchen aus der Stratosphäre fiel.*

Einige Windexperten hingegen glaubten, Winde hätten das Loch in den Himmel gerissen. Eine Änderung der Windverhältnisse konnte ozonarme Luft aus der unteren Atmosphäre in die Stratosphäre hinaufgetragen und das Ozon dort verdünnt haben. Wenn es so war, wäre das Ozonloch Teil der natürlichen Fluktuation und wüchse schließlich wieder zu. Das fehlende Stück Himmel am Südpol wäre in diesem Fall nicht besorgniserregender als die blauen Löcher, die dann und wann in einer dicken grauen Wolkenmasse einfach durch Zufall erscheinen.

Sonnenwissenschaftler wiederum schrieben das Loch dem Schöpfer des Ozons zu. Die Sonne war 1980 (dem Startjahr des Satelliten Solar Max) hyperaktiv gewesen. In der Tat hatte dieses Jahr eines der größten solaren Maxima seit Jahrhunderten mit sich gebracht. Sonnenwissenschaftler spekulierten, daß dieser intensive Helligkeitsanstieg der Sonne die Chemie der oberen Atmosphäre durcheinandergebracht und einen Überfluß an Stickstoffoxiden verursacht haben konnte — wie es auch beim Einsatz einer großen Zahl von Überschallflugzeugen der Fall gewesen wäre. Diese zusätzlichen Stickstoffoxide konnten immer noch durch die Stratosphäre ziehen und einige Jahre brauchen, bis sie sich auflösten.

Wenn die Schuldigen Vulkane, Winde oder das Sonnenlicht waren, brauchte man sich über das Loch im Himmel nicht aufzuregen. Lag die Schuld aber bei dem Chlorgehalt der Fluorchlorkohlenwasserstoffe, wie Rowland, Solomon und andere vermuteten, dann waren wir schuld. Die untere Atmosphäre ist mit Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) beladen, die allmählich in die Stratosphäre aufsteigen. Tatsächlich ist der größte Teil aller je hergestellten FCKW immer noch auf dem Weg in die Stratosphäre. Genug, um das Loch noch hundert Jahre lang wachsen zu lassen.

Gegensätzliche Theorien führen zu Groll, wenn die halbe Welt Zeuge ist. (Einer der frühen Erforscher des Ozonlochs hat den Ozonkrieg voll Bitterkeit als »Wissenschaft im Goldfischglas« beschrieben.)

* Natürlich würde das auch bedeuten, daß das Loch für immer zurückkehren müßte, wenn wir Menschen den Chlorgehalt in etwa dreißig Jahren um fünfzig Prozent erhöhen.

168

Jerry Mahlman, Direktor des Geophysical Fluid Dynamics Laboratory in Princeton bemerkte einem Reporter gegenüber, die Chlor-Partisanen litten unter einem »Chicken-Little-Syndrom: Der Ozongehalt fällt, und der einzige Schuldige, den sie sich dafür denken können, ist das Chlor«. Mahlman mag das nicht so ernst gemeint haben, aber privat nannten einige der Forscher, die einen natürlichen Ursprung des Lochs annahmen, diejenigen, die es für von Menschen verursacht hielten, einen Haufen in Panik geratener Environmentalisten.

Rowland fand das komisch, denn bevor er den Alarm wegen der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (die aus ihm einen in Panik geratenen Environmentalisten machten) auslöste, war er einer derjenigen gewesen, die sich besorgt über den Quecksilbergehalt in Schwert- und Thunfischen geäußert hatten. Er hatte Museen aufgesucht und um die Jahrhundertwende in Alkohol konservierten Fischen Proben entnommen. Der Quecksilbergehalt war in frischen Fischen derselbe wie bei den ältesten Museumsschaustücken gewesen. Also hatte Rowland berichtet, der Quecksilbergehalt der Meere halte sich in natürlichen Grenzen. Diese Feststellung stempelte ihn zum Apologeten der Industrie.

Abgesehen von der Politik waren alle Theorien plausibel. Die einzige Theorie, die schon vor der Notstandsexpedition ausgesondert werden konnte, wurde auf dem Umschlag eines Supermarktheftchens dargestellt und besagte, das Ozonloch sei von Außerirdischen mit Lasern erzeugt worden.

Solomons Expediton*

* Die erste je zu diesem Zweck durch die Vereinigten Staaten ausgerüstete wissenschaftliche Expedition — in der Tat die erste wissenschaftliche Expedition der Vereinigten Staaten überhaupt — begann als Suche nach einem Loch am Südpol. Es scheint, als habe ein Held des Krieges von 1812, John Cleves Symmes jr. aus dem Hinterwäldlerstaat Ohio, sich selbst und viele andere davon überzeugt, daß die Erde hohl ist und Löcher an den Polen aufweist. Am 10. April 1818 sandte Symmes einen Brief an alle Kongreßangehörigen und die wichtigsten Wissenschaftler der Welt mit folgendem Wortlaut:

An alle Welt:

Ich erkläre, daß die Erde hohl ist und in ihrem Inneren bewohnt werden kann; daß sie eine Anzahl fester konzentrischer Sphären enthält und an den Polen je ein zwölf oder sechzehn Grad weites Loch aufweist. Ich verbürge mich mit meinem Leben für diese Wahrheit und erkläre mich bereit, diese Hohlräume zu erforschen, wenn mich die Welt bei diesem Vorhaben unterstützt... ——J. C. SymmesUm diese »Theorie der Löcher in den Polen« zu überprüfen, genehmigte Präsident John Quincy Adams eine <South Seas Exploring Expedition>. Die <Exploring Expedition> (oder »Ex. Ex.«, wie die Zeitungen sie tauften) fand kein Loch, stieß aber in die Antarktis vor. Die Ex. Ex. brachte sich jedoch um das Verdienst, einen Kontinent entdeckt zu haben, weil ihr Kommandant die Küstenlinie auf seiner Karte falsch einzeichnete. Die wichtigsten Fragen der heutigen Geographie der sieben Sphären sind ebenso neu, seltsam und ungesichert wie in den frühen Tagen der Erforschung. Das Loch am Südpol ist größer, als Symmes es sich träumen ließ.

169

landete auf der Station McMurdo mit einer Nutzlast von knapp siebentausend Kilogramm, einschließlich der Oszilloskope, Sensoren, Tonbandgeräte und Tanks mit flüssigem Stickstoff: Dutzende von High-Tech-Geräten, die noch nie im arktischen Winter bei minus fünfzig Grad Celsius getestet worden waren, säuberlich verpackt in Styropor (bei dessen Herstellung natürlich Fluorchlorkohlenwasserstoff gebraucht wird).

Die Wissenschaftler waren gewarnt worden, daß der Pilot im Winter vielleicht nicht mehr würde starten können, wenn der Flugzeugmotor einmal abgestellt war. Falls schlechtes Wetter herrschte, sollte das Flugzeug einfach mit laufenden Motoren auf der Fahrbahn stehenbleiben, während die Wissenschaftler hinauskletterten und die Flugzeugcrew die hintere Klappe öffnete. Dann sollte der Pilot aufdrehen und die Piste hinabfahren, und die Beschleunigung des Flugzeugs würde die ganze Ausrüstung ins Freie befördern.

Aber das Wetter war auf ihrer Seite. Sie stiegen aus und sahen zum Ozonloch empor.

Hätte sich das erste Loch irgendwo anders auf der Erde aufgetan, und sei es auch am abgelegendsten Ort der Arktis gewesen, wären Solomon und ihre Kollegen in einer besseren Ausgangslage für ihre Forschungen gewesen. Über die nördliche Hemisphäre arbeiten so viele Forscher, daß sie im Laufe der Jahre sogar über einen so geheimnisvollen Gegenstand wie die arktische Atmosphäre im Winter eine gewaltige Datenmenge angesammelt haben. »Über die Antarktis«, sagte Solomon zu mir, »wissen wir so gut wie nichts.«

Im Winter ist die Antarktis der einsamste Ort der Welt. Er ist von menschlichen Besuchern und in gewisser Weise auch von der übrigen Atmosphäre abgeschnitten. Die Luft in der Atmosphäre über dem Kontinent dreht sich in einem gewaltigen immerwährenden Wirbel, wie Wasser über einem Abfluß. Die Winde am Rande dieses Wirbels weisen hohe Geschwindigkeiten auf, aber die Luft im Inneren des Wirbels ist den ganzen langen, dunklen polaren Winter über gefangen. Sehr wenig frische Luft oder Sonnenstrahlung dringt ein, um eine chemische Reaktion, welcher Art auch immer, zu beeinflussen oder zu beschleunigen. Und es ist möglich (dieser Punkt ist noch umstritten), daß auch nicht viel von der eingeschlossenen Luft hinausgelangen kann — den Schatten der Toten des klassischen Griechenlands gleich, die den Styx nicht in umgekehrter Richtung überqueren konnten. Während der langen Polarnacht fallen die Temperaturen in der Stratosphäre bis auf minus neunzig Grad Celsius. Es ist ein Kessel von der Größe eines Kontinents: der kälteste und einsamste Luftkessel auf Erden.

170

Solomon hat vor der Expedition über diesen Fakten gebrütet und eine hybride Hypothese geboren, bei der chemische Vorgänge und die Temperatur eine Rolle spielen:

»Nun, ich habe mir gedacht, die Antarktis ist der einzige Ort der Welt, der kalt genug ist, um Wolken in der Stratosphäre auszubilden. Gelegentlich tauchen auch in der Arktis Wolken auf, die meisten aber finden sich in der Antarktis.* Also braucht man vielleicht Oberflächen, um die Reaktionen zu katalysieren. Eisoberflächen.«

Die Stratosphärenwolken wandeln zudem Stickstoffoxyde in Salpetersäure um. Und Solomon erkannte, daß die Bildung dieser Säure nicht nur deshalb schädlich sein konnte, weil sie Oberflächen bietet, die den Angriff des Chlors auf das Ozon katalytisch begünstigen, sondern auch, weil sie eine Menge Stickstoff aus dem Kreislauf nimmt, und Stickstoff ist das einzige Element, das Chlor dort oben daran hindert, Ozon zu vernichten. Polare Stratosphärenwolken in der Höhe, in der das Ozon normalerweise am reichlichsten vorhanden ist, könnten unglaublichen Schaden anrichten, sagte Solomon. »Wenn Sie eine solche Kombination in einer Wolkenkammer im Labor haben, ist es sehr schwierig, diese Reaktionen zu verhindern.«

Diese Wolken konnten der Faktor gewesen sein, den Rowland bei seinen Berechnungen vernachlässigt hatte — der Faktor, der dafür verantwortlich war, daß sich ein großer Teil der Atmosphäre nicht allmählich, sondern schlagartig verändert hatte.

Auf McMurdo ließ das NOZE-Team dreimal täglich Instrumente an Heliumballons in das Loch hochschweben. (Am Horizont konnten sie die von der ersten Expedition stammende Hütte Robert Falcon Scotts sehen.) Zusätzlich beobachteten sie die Atmosphäre vom Boden aus. Für das Sichtspektrometer hatten Löcher ins Dach der Station gebohrt werden müssen. In der Antarktis herrscht noch eine gewisse Pionierstimmung. Sie ist das letzte wirkliche Neuland. Die Ingenieure bohrten drei Tage lang mit wahrer Begeisterung Löcher ins Dach.

* In der Stratosphäre sind Wolken deshalb sehr selten, weil die Luft dort so trocken ist. Stratosphärenwolken gehören zu den schönsten Anblicken der Natur. Obwohl eigentlich nur in der Antarktis vorkommend, wurden sie um die Jahrhundertwende auch in England beobachtet. »Für diese Wolken«, schrieb ein Augenzeuge, »... vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang waren brillante prismatische Farben typisch... Die leuchtendsten Teile schimmerten in wunderschönen Farben wie Perlmutt.« Ein grandioser Anblick.

171

(»Ich dachte oft«, bemerkte Solomon danach, »daß ich einmal nur so zum Spaß in meinem Institut zu Hause darum bitten sollte, ein paar Löcher ins Dach gebohrt zu bekommen. Und dann möchte ich sehen, wie lange es bei plus fünfzehn Grad dauert.«)

Die Expedition fand in der Atmosphäre oberhalb der Basis rund hundertmal mehr Chlor als normal. Das sprach gegen die Windtheorie, denn wenn Winde ozonarme Luft von woanders herbeigeführt hätten, würden sie nicht diese irrsinnig hohe Chlorkonzentration erzeugt haben. Die Forscher entdeckten auch Hinweise gegen den Vulkan El Chichon: Ihre Messungen vulkanischer Partikel, die im Loch schwebten, ergaben nur geringe Restspuren von der drei Jahre zuvor stattgefundenen großen Eruption. Die Folgen des Ausbruchs waren längst vorbei. Die Chemiker fanden außerdem niedrige Stickstoffoxydspiegel vor — tatsächlich handelte es sich um Rekordtiefstände. Das sprach gegen die solare Theorie, weil die solare Theorie voraussetzte, daß die Sonne das Ozon aufgezehrt hatte, indem sie zusätzliche Stickstoffoxyde herstellte.

Den Beamten der National Science Foundation schien das Beweismaterial so überwältigend, daß sie sofort eine Pressekonferenz einberiefen, in der die McMurdo-Station via Satellit direkt mit Washington, D. C, verbunden war. Solomon sagte: »Wir vermuten, daß ein chemischer Prozeß für die Bildung des Lochs verantwortlich ist.«

Diese Verkündung versetzte Wissenschaftler, die an einen natürlichen Ursprung des Lochs glaubten, in Wut. Linwood B. Callis, der die solare Theorie vertrat, sagte zu einem Reporter der Science News: »Die Vermutung, daß der solare Zyklus keine Rolle bei der Sache spielt, ist irrig. Und wenn nicht irrig, dann gewiß verfrüht.«

»Die Pressekonferenz war ein Zirkus«, berichtete Mark Schoeberl von der NASA einem Reporter des Magazins Discover. Er hielt es mit einer dynamischen Theorie über das Loch — das heißt, mit den Winden. »Schicken Sie Chemiker an den Südpol«, sagte er, »und natürlich werden sie die Dynamik leugnen.«

Das Loch war in jenem Jahr größer als je zuvor. Aber die Chemie der Stratosphäre war so stark gestört, daß niemand voraussagen konnte, wie sich das Ozonloch in der Folge verhalten würde.

Als es im nächsten Jahr wieder auftauchte, machte sich eine zweite Notexpedition nach Punta Arenas auf, der südlichsten Stadt der Welt, nahe dem Südzipfel Patagoniens. Der Schriftsteller Bruce Chatwin meinte einmal, das Grasland Patagoniens sei der sicherste Ort auf Erden, wenn man den Versuchungen und Widrigkeiten der Zivilisation entfliehen wollte.

172

Inzwischen hatte die Zivilisation auch Patagonien erreicht. Gerüchten zufolge sanken die Grundstückspreise in Punta Arenas jedoch bereits wieder, weil viele Zivilisationsflüchtlinge beschlossen, lieber nicht näher an das Ozonloch zu ziehen.

Die Wissenschaftler in Punta Arenas flogen an Bord eines speziell augestatteten Passagierflugzeugs, einer DC-8, einem fliegenden Labor, das sie elf Kilometer hoch trug, direkt in das Loch. Einzelne Piloten flogen an Bord eines modifizierten U-2-Aufklärers sogar noch höher hinauf. Zusammen legten die Flugzeuge in sechs Wochen mehr als hundertfünfundsiebzigtausend Kilometer zurück. Wieder fanden die Forscher absurde Chloroxydwerte: etwa das Hundertfache des Normalen. In Höhe der polaren Stratosphären wölken war fast das gesamte Ozon verschwunden.

Der (nicht länger durch den Computer zensierte) Blick vom Wettersatelliten Nimbus-7 aus zeigte, daß das Ozonloch inzwischen größer als der antarktische Kontinent selbst geworden war. Es war jetzt fast doppelt so groß wie die Vereinigten Staaten. Wie Rowland bemerkte, konnte man das Problem schon »vom Mars aus sehen«.

Das entscheidende Experiment in Punta Arenas wurde durch eine Forschergruppe unter Leitung des Atmosphärenchemikers Jim Anderson von der Harvard University durchgeführt. Diese Gruppe konstruierte das Instrument, mit dessen Hilfe das Aufklärungsflugzeug im Loch nach Chlormonoxid schnüffelte. Überall dort, wo das Ozon am dünnsten war, fanden sie das meiste Chlormonoxid. Wie es ein Chemiker ausdrückte: »Jede Schwankung des Ozongehalts entspricht einer Schwankung des Chlormonoxidgehalts.«

Chicken Little, Rowland, Solomon und andere hatten recht gehabt. Wenn man Solomon fragte, ob sich das Problem ausweite, erwiderte sie: »Die Frage ist eher <wieviel> und <wann genau> als <ob>.«

Aber natürlich spielten auch die Winde eine Rolle, nicht nur, indem sie die Wände des Kessels erhielten, sondern auch, indem sie das Hexengebräu darin umrührten. An einem denkwürdigen Tag beobachteten Wissenschaftler, daß der Ozonspiegel in einem drei Millionen Quadratkilometer großen Gebiet überraschend um zehn Prozent fiel. Das war zu schnell für eine chemische Reaktion. Offenbar tragen gelegentlich Winde bodennahe ozonarme Luft in höhere Regionen empor. So wie es die Dynamiker ursprünglich behauptet hatten. Und wenn der polare Wirbel im südlichen Frühling (während der mit dem prägnanten Ausdruck bezeichneten »endgültigen Erwärmung«) schließlich erstirbt, löst sich der Kessel in der Stratosphäre auf, und der Wind verstreut ozonarme Luft in der südlichen Hemisphäre. In jenem Jahr hatte die australische Stadt Melbourne zu der Zeit, als der Kessel verging, den dünnsten Ozonschild, der sie je beschützt hatte.

173

Im nördlichen Winter 1987/88 schloß sich Solomon einer Expedition nach Thule in Grönland an. Die Forscher stellten fest, daß der Chlorgehalt der Luft über dem Nordpol das Zehnfache des Normalwerts betrug. Das entsprach zwar nicht der massiven Dosis, die sie über dem Südpol angetroffen hatten, aber es bewies, daß sich das Problem ausweitete.*

Damals hatte die Ozonforschung größere Fortschritte als jeder andere Bereich der Geowissenschaften zu verzeichnen. Das Umweltministerium Großbritanniens verursachte 1987 einen Skandal, als es einen zu optimistischen Bericht über die Ozonschicht veröffentlichte. Es wurde kritisiert, sich auf hoffnungslos überholte Daten verlassen zu haben. Die Daten stammten aus dem Jahr 1985.

Eine aus hundert Forschern bestehende internationale Gruppe nahm eine auf den neuesten Informationen gegründete Analyse der weltweit gewonnenen Ozondaten vor. Sie zogen die aus dem Weltraum und am Boden gesammelten Hinweise in Betracht — die Aufzeichnungen des Dobson-Netzes, der Wettersatelliten, der Polexpeditionen. Schließlich kamen sie zum denkbar schlimmsten Schluß. Der Ozonschutzschild war zwischen 1978 und 1985 um zweieinhalb Prozent schwächer geworden. Wir verlieren den Schild nicht nur an den Polen, sondern auch dazwischen — über unseren Köpfen.

Wir nennen die Ozonschicht einen Schild, aber in Wahrheit ist sie so dünn wie ein Sonnenschirm. Nur der millionste Teil der Stratosphäre besteht aus Ozon. Wenn das ganze Ozon am Boden ausgebreitet würde, wäre die Schicht nicht dicker als Segeltuch. Diese Schicht aufzureißen, ist so, als stanze man Löcher in einen Sonnenschirm; zu den nächsten Molekülen, die das Sonnenlicht absorbieren, gehören dann die Proteine unserer Haut.

Es gibt zwei Arten ultravioletter Strahlung, die Einfluß auf die menschliche Gesundheit haben: UV-A und UV-B. Der größte Teil des UV-A-Lichts wird nicht von der Atmosphäre absorbiert. Es dringt bis zur Erdoberfläche durch, und unsere Haut ist mehr oder weniger daran gewöhnt. UV-B wird hingegen nur durch das Ozon abgefangen. Nach Ralph Cicerone vom NCAR kann eine zehnprozentige Abnahme des Ozons über unseren Köpfen einem Zuwachs des durchdringenden UV-Lichts um zwanzig Prozent einer bestimmten hochintensiven UV-Wellenlänge und einer zweihundertfünfzig- bis fünfhundertprozentigen Durchdringung anderer UV-Wellenlängen entsprechen.

* 1989 war der Chloroxydspiegel in der Arktis den Messungen Jim Andersons zufolge ebenso hoch wie in der Antarktis. Und auf dem Rückflug wurden über den USA Werte gemessen, die das Zehn- oder Zwanzigfache des Normalen betrugen.

174

Wenn diese hochenergetische Strahlung auf menschliche Haut trifft, werden Photonen — also Lichtenergiequanten — von den chemischen Bindungen in unserer DNA und in den gummiartigen Elastinbändern, die helfen, die Haut weich und geschmeidig zu erhalten, absorbiert. Der Aufprall der Photonen kann die Bindungen lösen oder sogar Querverbindungen herstellen und so zu den verstümmelten Botschaften führen, die schließlich Krebs verursachen. Auch wenn sich der Krebs jahrelang nicht zeigt, geschieht der Schaden schnell. Ein Team chemischer Physiker hatte kürzlich Erfolg bei dem Versuch, die Zeit zu messen, bis eine chemische Bindung bricht. Wenn die Zyanjodidverbindung ein Atom absorbiert, bleibt die Bindung nur noch für den Bruchteil eines Sekundenbruchteils bestehen, ehe sie bricht. Die Geschwindigkeit der gesamten Reaktion vom Aufprall bis zum Bruch der Verbindung beträgt 205 Femtosekunden oder 205 / 1.000.000.000.000.000stel einer Sekunde.

Wenn Photosynthese Aufbau mit Licht bedeutet, kann man diesen Vorgang als Photolyse bezeichnen, Aufspaltung durch Licht. Sie stellt eine besondere Bedrohung für Bergsteiger in großen Höhen dar, in denen weniger Luft existiert, um das UV-Licht abzublocken. Ich habe einmal einen Tag mit einem jungen Schweizer Bergsteiger und Erfinder auf dem anderthalb Stunden von Bern entfernten Grindelwaldgletscher verbracht. Zu seinen Erfindungen zählt ein Indikatorfarbstoff zur Prüfung von Kletterseilen aus Nylon. Diese Seile sind oft den ganzen Tag über dem starken Sonnenlicht in großen Höhen und dank der Reflexion des Eises der doppelten Dosis UV-Licht ausgesetzt. Auf den Gesichtern der Bergsteiger und Skifahrer ist das Ergebnis in Form von Schneeverbrennungen sichtbar. Aber das Seil sieht nach wie vor funkelnagelneu aus. Die Schädigung durch die UV-Strahlen bleibt unsichtbar, bis das Seil eines schönen Tages ohne Vorwarnung reißt.

UV-B-Strahlung wird durch gewöhnliches Fensterglas — abgeblockt, so daß man hinter einem Fenster nicht braun werden kann. Im Winter, manchmal auch im Sommer erwerben hellhäutige Menschen, die gezwungen sind, sich in Räumen aufzuhalten, hin und wieder künstliche Sonnenbräune, indem sie sich Bräunungsröhren in Schönheitssalons, Gesundheitsklubs, Sportvereinen und Drogerien aussetzen. Diese Röhren strahlen hauptsächlich UV-A-Licht aus und werden als sicher bezeichnet. Trotzdem geht aus mehreren Studien hervor, daß auch UV-A-Strahlen Krebs erzeugen und das menschliche Immunsystem unterdrücken können.

Offenbar sind einige Leute willens, diese Risiken auf sich zu nehmen, obwohl die Röhren in Amerika schon Warnhinweise tragen wie Zigarettenpackungen.

175

UV-B erzeugt unbestreitbar mehrere Arten von Hautkrebs einschließlich der Grundzellenkarzinome und schuppenartiger Zellkarzinome, und es besteht ein starker Verdacht, daß es die Ursache für bösartige Melanome ist. Hautkarzinome wachsen langsam und sind kaum tödlich. Die seltener vorkommenden Melanome wachsen rapide und greifen häufig auf andere Organe über. Bis vor kurzem waren vierzig Prozent aller diagnostizierten Fälle tödlich. (Dieser Prozentsatz scheint in dem Maß rückläufig zu sein, in dem das ärztliche Bewußtsein wacher wird; heute sterben etwa zwanzig Prozent der Erkrankten.)

Die Intensität des ultravioletten Lichts nimmt immer mehr zu, je weiter man sich von den Polen weg zum Äquator bewegt, und in den Vereinigten Staaten ist das Auftreten von Hautkrebs häufiger, je südlicher man lebt. In Des Moines, Iowa, gibt es einen Fall von tausend im Jahr. In Dallas, Texas, sind es vier Fälle. Die höchste Rate hat heute Queensland in Australien zu verzeichnen, wo eine große Anzahl hellhäutiger Menschen in Äquatornähe leben.

Die Hautfarbe, der größte sichtbare Unterschied zwischen den menschlichen Populationen auf diesem Planeten, stellt nichts weiter als ein Diagramm planetarer Abstufungen ultravioletten Lichts dar. Schwarze Haut ist geschützt, weil die dunklen Pigmente die Strahlung abblocken. Dem kaukasischen Typus fehlen diese Pigmente, weil er an nördliche Regionen angepaßt ist, in denen die UV-Strahlung gering ist. Wenn die Zerstörung des Ozonschildes in den nächsten hundert Jahren das Durchdringen von mehr UV-B-Strahlen zur Folge hat, ist der kaukasische Typus am meisten gefährdet.

Das Auftreten bösartiger Melanome vestärkt sich bereits rasch. Ja, sie nehmen schneller zu als jede andere Krebsart. Die jährliche Anzahl neuer Fälle hat sich in den Vereinigten Staaten zwischen 1980 und 1989 ungefähr verdoppelt. Der Skin Cancer Foundation zufolge trug ein in den dreißiger Jahren geborenes Kind ein Risiko im Verhältnis 1:1500, bösartige Melanome zu entwickeln. 1988 betrug das Risiko 1:135. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, liegt das Risiko im Jahre 2000 bei 1:90.

Man hat die Mode dieses Jahrhunderts in Verdacht, diesen Trend verursacht zu haben — die Beliebtheit von Sonnenbräune und Kleidern, die größere Teile des Körpers frei lassen. Sonnenbräune warnt davor, daß die ultraviolette Strahlung stark genug ist, um die Haut zu schädigen. »Sonne ist gut für die Seele und schlecht für die Haut«, sagt James J. Leyden, Dermatologe am Lehrkrankenhaus der Universität von Pennsylvania. Viele Dermatologen halten es für möglich, daß ein einziger blasenerzeugender Sonnenbrand in der Kindheit zu bösartigen Melanomen beim Erwachsenen führen kann.

176

Die Zunahme des Hautkrebses kann nicht den Ozonlöchern zugeschrieben werden, da sie kurz vor der Einführung der FCKWs einsetzte und weil bis heute nur geringfügig mehr UV-Strahlung als zuvor den Erdboden erreicht hat. Wenn sich das jedoch verstärkt, könnte sich der Trend allerdings verschlechtern. Die EPA schätzt, daß jede einprozentige Vernichtung von Ozon eine etwa zwei- oder drei-prozentige Zunahme des Hautkrebses zur Folge haben wird, einschließlich eines einprozentigen Zuwachses an bösartigen Melanomen. Die Verdünnung des Ozonschildes könnte allein in den Vereinigten Staaten noch zu unseren Lebzeiten zu einer sechzigprozentigen Zunahme aller Arten von Hautkrebs führen.*

Ironischerweise wird die Ozonschicht mehr und mehr zerstört, desto weiter vom Äquator entfernt und je näher den Polen man lebt. Die UV-B-Strahien werden überall bis zur Erdoberfläche durchdringen, aber in immer größerem Umfang in diesen höheren Breiten zunehmen. Die hellhäutigen Menschen, die sie am wenigsten verkraften können, werden den größten Teil davon abbekommen. W. Auden bemerkte einmal, daß wir nach dem vierzigsten Lebensjahr für unsere Gesichter selbst verantwortlich sind. Wenn die Zerstörung der Ozonschicht zu einem Gewebeschaden der Haut weißer Gesichter führt, kommt Audens Äußerung eine neue Bedeutung zu.

Im 21. Jahrhundert wird Sonnenbräune wieder so unmodern sein, wie sie es im 19. Jahrhundert war. Schon tragen viele hellhäutige Menschen immer mehr Sonnenschutz auf. Vielleicht kehren sie ja eines Tages sogar zu jenem altertümlichen Beiwerk, dem Sonnenschirm, zurück, um den inzwischen zerstörten Sonnenschirm zu ersetzen, mit dem uns die Atmosphäre einst gratis schützte.

* UV-B-Strahlung kann auch grauen Star, eine Trübung in der kristallinen Augenlinse verursachen. In den USA werden jährlich eine halbe Million Fälle von grauem Star operativ behandelt, und etwa zehn Prozent dieser Fälle wurden in erster Linie durch UV-B-Strahlung verursacht. Wie beim Hautkrebs hängt die Häufigkeit des grauen Stars davon ab, wie nahe man dem Äquator lebt und wieviel Zeit man im Freien verbringt —Grauer Star ist eine Berufskrankheit bei Landwirten, Bademeistern und Montagearbeitern. Eine kürzlich durch Hugh R.Taylor an der John Hopkins University School of Medicine in Baltimore angestellte Studie läßt vermuten, daß wir nach jeder zehnprozentigen Zunahme an UV-B-Strahlung eine sechsprozentige Zunahme an grauem Star in der Hornhaut der Augenlinse zu erwarten haben. UV-B-Strahlung stellt immer dieselbe Bedrohung dar, ob die Augen schwarz, braun, blau oder grün sind.

177

Die zusätzliche ultraviolette Strahlung hat noch einen weiteren sehr schlimmen Nebeneffekt. Während die härtesten Strahlen des Sonnenlichtspektrums die untere Atmosphäre durchdringen, spalten sie die Sauerstoffmoleküle in der unteren Atmosphäre und verwandeln sie in Ozon, genauso, wie sie es jetzt in der Stratosphäre tun.

Im 19. Jahrhundert wurde Sonnenlicht als ungesund angesehen. Ozon hielt man für gesund. Die Leiter von Kurorten und Heilbädern beauftragten Wissenschaftler damit, den Ozongehalt der Luft zu messen, und in gut besuchten Kurorten bezeichnete man die Luft stolz als »ozonreich«.*

Heute wissen wir, daß Ozon in der Stratosphäre gesund, aber Ozon hier unten in der Troposphäre toxisch für uns ist. »Ozon hinterläßt gezackte und unregelmäßige Farbflecken auf Häusern, Gummireifen und Baumblättern«, sagt Robert Dickinson vom NCAR. Es ist der Hauptbestandteil des Smogs. Das Gas wirkt auf Lebewesen so ätzend, daß es oft durch Abwasser geblasen wird, um Bakterien und Viren zu töten. Außerdem ruft Ozon Schmerzen in der Brust, Atemnot, Brennen in Augen und Nase und Sodbrennen hervor. 1979 setzte die EPA eine stündliche Dosis von 0,12 Teilen pro Million als Höchstmenge fest, der man sich nicht öfter als einmal pro Jahr aussetzen darf. In mehr als der Hälfte der Ballungsräume in den Vereinigten Staaten wird dieser Wert regelmäßig überschritten. Etwa hundertfünfzehn Millionen Menschen (mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung der USA) atmen heute mehr Ozon ein, als das Limit der EPA erlaubt.

Inzwischen sieht es so aus, als sei selbst diese Grenze zu hoch angesetzt. Jüngere Studien lassen vermuten, daß bereits eine Ozonkonzentration von weniger als einem Teil pro Zehnmillionen die Lungen angreifen und Atemnot bei gesunden Menschen hervorrufen kann.

In einer in der Fachzeitschrift <American Review of Respiratory Disease> veröffentlichten Studie untersuchten Forscher Kinder, die auf einem Ferienlager in Fairview Lake im westlichen New Jersey spielten. Der Ozongehalt der Luft überstieg während des Tests nie den Standardlevel. Aber die Ausdauer der Kinder wurde mit jedem verhältnismäßig leichten Ansteigen des Ozonspiegels meßbar schwächer, und ihre Lungen brauchen manchmal Wochen, um sich zu erholen.

* In der Stadt Arosa in der Schweiz hat man den Ozongehalt über eine längere Zeit gemessen als in jedem anderen Ort auf der Erde. Wie Sherwood Rowland bemerkt, wurde die dortige Meßstation gegründet, weil in den zwanziger Jahren fast alle Strahlen als wohltuend galten. Arosa in den Schweizer Alpen wollte anzeigen können, daß es sehr hohe Werte an ultravioletter Strahlung besaß. (Die Messungen der Station an UV-A- und UV-B-Strahlen sind jetzt für die indirekte Messung der zu jener Zeit über Arosa vorhandenen Ozongesamtwerte hilfreich.)

Damals galt auch radioaktive Strahlung als wohltuend. Von Heilquellen wurde versichert, daß ihr Wasser Uran enthalte.

178

Je reiner die Luft während eines Tests war, desto kräftiger bliesen die Kinder in das Testgerät der Forscher. Versuche mit Laborratten lassen vermuten, daß Ozon Dauerschäden verursacht, ein vorzeitiges Verhärten oder Altern der Lungen. Tatsächlich könnte Ozon im Körperinneren ähnliche Folgen haben wie ultraviolettes Licht an der Körperoberfläche: die Auflösung chemischer Bindungen, die Entstehung nicht natürlicher Querverbindungen und eine Schwächung des Immunsystems.

Die Regulierung des Ozonspiegels ist fast so schwierig wie die des Kohlendioxidspiegels, weil die chemischen Urheber des Gases sehr vielfältiger Art sind: Dämpfe aus Tankstellen und Auspuffrohren, Fabriken, Farbgeschäften, chemischen Reinigungen, Spraydosen und Gasöfen. Sie alle liefern die Gemische, die UV-Strahlen in Ozon verwandeln können. Selbst die Verunreinigung der Stratosphäre ruft eine weitere Verunreinigung hier unten hervor, denn das Chlor dort oben läßt mehr UV-Strahlen bis zur Erdoberfläche durchdringen. Einer EPA-Studie zufolge könnte jede weitere einprozentige Abnahme des Ozons in der Stratosphäre eine zweiprozentige Zunahme des oberflächennahen Ozons verursachen.*

In der Troposphäre befindet sich bereits doppel so viel Ozon wie vor hundert Jahren. Die Troposphäre könnte ungefähr zehnmal so viel Ozon wie heute verkraften, also stehen wir kaum am Anfang des Problems. Der Sommer 1988 brachte in vielen Teilen der Vereinigten Staaten Ozonrekordwerte mit sich. Im Juni jenes Jahres verzeichneten Meßstationen in der Umgebung Philadelphias in fast fünfzig Fällen gesundheitsschädliche Ozonkonzentrationen — dreimal so viel wie im Juni 1987 und sechzehnmal so viel wie im Juni 1986. In Washington, D. C., lag der höchste gemessene Ozonwert um zweiundzwanzig Prozent höher als der zuvor verzeichnete Rekord. In Chicago war er um sechsunddreißig Prozent höher.

Somit verlieren wir Ozon, wo wir es brauchen, und gewinnen Ozon da, wo es uns schadet. Wir vernichten es dort, wo es Krebs verhindert, und fügen es dort hinzu, wo es Krebs verursacht. Wieso aber gibt es eigentlich gutes und böses Ozon?

Noch einmal, Ozon ist wie ein Schirm. An einem Regentag gibt es auf dem Bürgersteig einer Stadt so viele Schirme, daß sie eine Schirmschicht bilden. Aber wenn jemand in der Menge seinen Schirm zu tief

* UV-Strahlung kann ebenfalls dramatische Zunahmen anderer unerwünschter Gemische zur Folge haben, einschließlich des Wasserstoffsuperoxyds, eines der wichtigsten chemischen Vorläufer des sauren Regens. Auch die Probleme der Verunreinigung sind untereinander verknüpft wie die sieben Sphären.

179

hält, kann er seine Nachbarn mit den Spitzen der Speichen verletzen. Schirme sind über dem Kopf nützlich, aber sie stellen eine Belästigung oder sogar eine Gefährdung dar, wenn sie jemandem ins Auge stechen.

Als die Neuigkeit vom Ozonloch zum ersten Mal bekannt wurde, zog Donald Hodel, der damalige Innenminister der USA als Mindestmaßnahme ein großes Programm zum »Personenschutz« in Erwägung. Die Industrie durfte weiterhin Fluorchlorkohlenwasserstoffe produzieren, bis der Zusammenhang tatsächlich erwiesen war. Bis dahin sollten die Amerikaner große Hüte tragen und im Schatten bleiben. »Menschen, die sich nicht im Sonnenschein aufhalten, sind nicht gefährdet«, sagte er.

Als Erwiderung erschien der Abgeordnete der Demokraten, Steven Scheuer, im Weißen Haus mit Chinahut und dunkler Sonnenbrille — und Fotos von einer Eule, einem Löwen, einem Tiger, einer Katze, einer Giraffe und einem Goldfisch, alle mit Sonnenbrillen und Strohhüten. Er erinnerte seine Kollegen daran, daß uns Hüte nicht davor schützen können, Ozon einzuatmen. Und nichts kann die restliche Biosphäre vor dem Ozon oder vor harter Strahlung bewahren.

Tatsächlich könnten die in den nächsten Jahrzehnten zu erwartenden Veränderungen in der Luft und im Sonnenlicht die Biosphäre mehr gefährden als uns Menschen. Labortests zeigen, daß UV-B-Strahlung Fische, Garnelen, Krabbenlarven, Ruderfüßler, Krill sowie Zooplankton und Phytoplankton durch die Nahrungskette der Meere schädigen kann. Sayed El-Sayed, Ozeanograph an der Texas A & M University, hat das antarktische Phytoplankton untersucht, das Gras des Meeres, das nicht nur im offenen Wasser gedeiht, sondern auch im Packeis. Im Phytoplankton leben Diatomeen, die zuweilen so üppig blühen können, daß »die Oberfläche des Ozeans vom Schiff aus gesehen eine fahlbraune Farbe annahm so weit das Auge reichte«, wie der Botaniker J. D. Hooker auf einer Expedition von 1839 bis 1843 schrieb.

Phytoplankton nimmt Sonnenenergie und im Wasser gelöste Mineralien wie Phosphate, Nitrate und Silikate auf und wandelt sie in eine Form um, die anderen Geschöpfen als Nahrung dienen kann.

El-Sayed fügte einem Mikrokosmos in Plexiglas am antarktischen Ufer vor der Palmer-Station Phytoplankton hinzu und setzte es ultraviolettem Licht verschiedener Intensitäten aus. Er bemerkte, daß die Photosynthese in dem Phytoplankton, das die höchsten UV-Dosen erhalten hatte, heftig gestört war. Ein zehnprozentiger Zuwachs an UV tötete fast alle Lebewesen — nur wenige Einzeller des Mikrokosmos überlebten, und die Überlebenden sahen bleich aus.

180

Dagegen nahm die Photosynthese jener Organismen, die von der UV-Bestrahlung ausgenommen waren, um das Zwei- bis Vierfache zu; El-Sayed sagt: »Die Einzeller schimmerten golden, und die ganze Zellenmasse machte einen überaus gesunden Eindruck.«

Da viele dieser Organismen ständig im Wasser auf- und abwärts treiben, ist es schwer zu bestimmen, wieviel UV-Bestrahlung sie in den antarktischen Meeren unterhalb des Ozonlochs tatsächlich erhalten. An einigen Stellen mag das Meerwasser alle Organismen vor der UV-Strahlung beschirmen, wenn sie sich nicht knapp unter der Oberfläche aufhalten, aber El-Sayed zufolge durchdringt die Strahlung das Wasser bis in eine Tiefe von etwa achtzehn Metern. Um die tatsächlichen Wirkungen einer verstärkten UV-Strahlung auf das Biotop herauszufinden, sind weitere Studien nötig, aber es ist bedenklich, daß das Plankton, das ja am Anfang der Nahrungskette steht, so empfindlich reagiert. Da uns das Ozonloch noch wenigstens hundert Jahre lang erhalten bleiben wird, könnten wir einen evolutionären Umbruch verursachen, der Tausende Arten von Meereslebewesen gefährdet, während andere resistenter gegen diese Strahlung daraus hervorgehen. Das milliardenfältige Krill der arktischen Meere — garnelenartige Krebstiere, Verwandte der Garnelen in einer ÖkoSphäre, — ist vom Phytoplankton abhängig. Wale, Pottwale, Kalmare, Seebären, Albatrosse und Königspinguine gehören zu der Vielzahl der Tiere, die vom Krill abhängig sind. El-Sayed vermutet, daß das Krill zu den ersten Opfern des Ozonlochs gehören könnte. »Wenn dem Krill etwas passiert«, sagte er, »bricht das gesamte Ökosystem unwiderruflich zusammen. Dann können wir uns von den Walen, den Robben, den Pinguinen und so weiter verabschieden.«

Schon jetzt steht außer Frage, daß das zusätzliche Ozon in der unteren Atmosphäre die Biosphäre schädigt, obwohl die Ökologen kaum angefangen haben, den Schaden zu bestimmen. Dem amerikanischen Landwirtschaftsministerium zufolge richtet das Ozon einen jährlichen Ernteschaden in Höhe von zwei Milliarden Dollar an, unter anderem bei Zuckermais, Kartoffeln, Paprika, Baumwolle, Sojabohnen und Weidegras. Alan F. Teramura, ein Botaniker an der Universität von Maryland, hat Sojabohnen unter einer UV-Bestrahlung aufgezogen, die als Folge einer fünfundzwanzigprozentigen Verminderung der Ozonschicht auftreten würde. Die Ernteschäden lagen ebenfalls bei fünfundzwanzig Prozent. Forscher an der Fachhochschule für Forstwesen in Yale berichten, das Wachstum junger Pappeln, Baumwollsträucher und Scheinakazien würde durch einen Ozongehalt, der innerhalb der Grenzen bundesstaatlich festgeschriebener Luftqualität liegt, gehemmt. Im Sommer 1988 verminderte das Ozon in der heißen, feuchten und dicken Luft die Weizenerträge auf Experimentalfeldern in der Nähe von Ithaca, New York, um nahezu ein Drittel.

181

Schließlich ist Ozon auch noch ein Treibhausgas, und wenn es in die dichtere Troposphäre hinabsinkt, wird sein Treibhauseffekt stärker. Bereits heute ist die Auswirkung des Ozons auf die Temperatur des Planeten etwa ein Sechstel so groß wie die des Kohlendioxids.

Einen positiven Nebeneffekt besitzt das Ozon in der unteren Atmosphäre. Es könnte uns vor einem Teil der zusätzlichen UV-Strahlung beschirmen, die ansonsten bis auf den Boden dringen würde. Wie jener zu tief gehaltene Schirm sticht es den Menschen ins Gesicht, hält uns aber immer noch trocken. Wir haben den Ozonschild noch nicht sehr geschwächt; wir haben ihn nur tief genug gesenkt, um ihn in die Lungen zu bekommen.

Wie beim Treibhauseffekt verschlimmert sich auch hier die Lage durch die Rückkopplung. Der dramatische Ozonverlust im Ozonloch läßt nicht nur ungehindert ultraviolette Strahlung zur Erde durch, sondern kühlt zudem das Loch (weil die Luft darin ihr ganzes Treibhausgas verliert). Schon jetzt ist die Luft über dem Südpol im Oktober und November (dem antarktischen Frühjahr) etwa zehn Grad Celsius kälter als in den siebziger Jahren. Je weniger Ozon im Loch ist, desto kälter wird es, desto mehr Eiskristalle bilden sich, desto kälter wird das Loch selbst, und desto weniger Ozon kommt dort vor. Das Loch bleibt um so länger bestehen, je kälter und tiefer es wird. Die anschließende Erwärmung, das Verschwinden des Lochs, findet am Südpol etliche Wochen später statt als einst. Das bedeutet, daß die Lebewesen dort für immer längere Perioden immer stärkerer UV-Bestrahlung ausgesetzt sind.

Wenn die Voraussagen eintreffen, wird der Treibhauseffekt die ganze Stratosphäre in den nächsten fünfzig Jahren um weitere zehn Grad Celsius abkühlen und dort oben mehr Eis erzeugen. Das könnte die Löcher sowohl am Nordpol als auch am Südpol vergrößern. Schon jetzt ist der Nordpol dank der FCKWs mit Chlorgemischen belastet — Robert Watson von der NASA, der die Oberleitung über alle Ozonlochexpeditionen hat, sagt, die Chemie der arktischen Stratosphäre sei in einem »unglaublich gestörten« Zustand.

Die Ozonkrise macht die Methanzunahme in der Atmosphäre noch viel gefährlicher, weil eines der Nebenprodukte zerfallenden Methans Wasserdampf ist. Methan könnte den Wasserdampfgehalt der Stratosphäre seit den vierziger Jahren bereits um ein Drittel erhöht (und mehr Wasser für mehr hohe Wolken beigesteuert) haben, und laut Rowlands Schätzung könnte sich der Wasserdampf in der Stratosphäre gegenüber dem heutigen Gehalt in den nächsten fünfzig Jahren verdoppeln.

182/183

In den kommenden Jahrzehnten »erfreuen« wir uns vielleicht dank dieser Rückkopplungseffekte des Anblicks von Perlmutt — der nachts leuchtenden Wolken. Wenige Stunden vor Sonnenaufgang und wenige Stunden nach Sonnenuntergang werden wir grandiose Schauspiele erleben — das Vor- und Nachglühen jedes Tages auf Erden. Und in den Stunden dazwischen »erquicken« uns Bäder in ultraviolettem Licht.

Natürlich haben wir den Kessel nicht geschmiedet, wir haben nur das Hexengebräu hineingegeben. Nie werden wir die Kräfte der Natur vernichten, die seit eh und je Ozon erschaffen und zerstören. Selbst wenn wir Troposphäre und Stratosphäre vertauschen, wird die Sonne den Kessel immer weiter umrühren. Während sie in ihrem mehr oder weniger regelmäßigen Zyklus vom solaren Maximum zum solaren Minimum heller und dunkler wird, verschärft sich die Krise der Ozonabnahme, entspannt sich, verschärft sich — zwei Schritte vorwärts und einer zurück. Jedes große Maximum wird die Ozonschicht scheinbar wiederherstellen.

Vulkane werden fortfahren, ihre eigenen Aerosolfackeln in die Stratosphäre zu stoßen. Und auch die Winde werden nicht ruhen: Ein Jahr mit heftigen Stratosphärenwinden wird dann und wann den polaren Wirbel unterbrechen, die in seinem Inneren ablaufenden Reaktionen schwächen, die Luft erwärmen und einen Teil des Ozons erhalten. (Das geschah 1988. Das Ozonloch am Südpol war so tief wie 1984, aber nicht so tief wie 1985, 1986 oder 1987.)

Demnach wird die Ozonkrise in den nächsten hundert Jahren nicht unbeirrbar und stur geradeaus marschieren. Natürliche Kräfte werden sie gelegentlich abschwächen und gelegentlich verstärken. Druckpunkte und Schwellenwerte werden bewirken, daß sich die Krise ruckartig und schleichend vollzieht.

Es kann zu weiteren unvermuteten Rückkopplungseffekten kommen, die die Voraussagen aus den siebziger Jahren zunichte machen — denn wer könnte sich vorstellen, was geschieht, wenn ein Kessel voll Luft in großer Höhe am Südpol mit Salpetersäureschnee zusammentrifft, der wiederum mit einer durch den Treibhauseffekt verursachten Abkühlung der Stratosphäre zusammentrifft, die ihrerseits mit den FCKWs zusammentrifft?

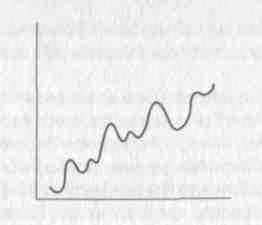

Die Krise wird ihren Schlangenleib zu einer Keelingschen Kurve aufrichten: —

Fluorchlorkohlenwasserstoffe sind Produkte eines einzelnen Zweigs der chemischen Industrie. Es sollte eigentlich viel einfacher sein, die Produktion dieser Chemikalien zu stoppen als die Verbrennung von Kohle und Öl oder die Rodung der Regenwälder zu unterbinden. Es sollte ein viel leichter lösbares Problem als der Treibhauseffekt sein. Und dennoch werden diese Chemikalien trotz der Entdeckung des Ozonlochs und nach dringlichen internationalen Verhandlungen immer noch in großer Menge hergestellt.

Das schleppende Vorgehen der Welt bringt manchen Forscher zur Verzweiflung. Es führt dazu, daß Sherwood Rowland, der in den siebziger Jahren den ersten Alarm schlug, außer sich gerät. »Was hat es nach all dem für einen Sinn«, hat Rowland geäußert,

»eine Disziplin so gut studiert zu haben, daß man Voraussagen machen kann, wenn niemand mehr zu tun bereit ist, als herumzustehen und abzuwarten, daß sie eintreffen?«

184

#

Weiner-1990