Mit

<Welt> meinte Wordsworth

in seiner berühmten Klage natürlich die menschliche Sphäre, die schon 1806

ihre Bürger zu umschließen, einzuschließen und völlig zu absorbieren

schien. Mit <Natur> meinte er den Rest des Planeten.

Nach

fast zwei Jahrhunderten des Nehmens und Gebens müssen wir eine neue

Klage anstimmen:

Wenig

von dem, was wir in der Natur erblicken, ist nicht unser. Die Welt ist

zuviel für uns; auf eine Art, die über das hinausgeht, was Wordsworth

meinte. Am Nordpol, über dem Pazifik und über dem antarktischen Eis ist die

Atmosphäre mit Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff, Phosphor und Chlor belastet

— durch uns. Es sind jetzt Löcher im Himmel, und das Sonnenlicht, das durch

sie scheint, ist nicht mehr so gutartig, wie es zu Wordsworth' Zeiten war.

Dieses harte neue Licht ist ebenfalls unser Werk. Das Wetter selbst droht,

sich zu ändern, und wenn es sich ändert, wird eine neue Abfolge der

Jahreszeiten von uns verursacht worden sein.

Sogar

die grüne Biosphäre liegt inzwischen weitgehend in unserer Hand, ist Teil

unserer Welt des Nehmens und Gebens.

Ökologen

schätzen, daß die Pflanzen aller Kontinente durch Photosynthese jährlich

mehr als hundert Milliarden Tonnen organische Materie produzieren. Diese

bezeichnen sie als »irdische Netto-Primärproduktion« und legen sie bei

ihrer globalen Buchführung zugrunde. Einer Studie

des Ökologen Peter Vitousek und seiner Kollegen an der Stanford University

zufolge macht das, was die Menschen jährlich entweder selbst essen oder an

ihre Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine verfüttern oder für Nutz- und

Feuerholz niederschlagen, jährlich etwa vier Milliarden Tonnen dieser

Primärproduktion aus.

Vier

Milliarden Tonnen von hundert entsprechen vier Prozent. Das allein ließe sich

noch rechtfertigen, da wir die dominierende Rasse auf diesem Planeten sind.

Aber wenn wir die Biomasse hinzuzählen, die wir verbrennen, wenn wir das Land

bestellen, und die wir wegwerfen, wenn wir Korn dreschen und Baumwolle zupfen,

wenn wir zudem die brachliegenden Felder in Betracht ziehen, dann kommen wir

Vitousek und seinen Kollegen zufolge auf eine Summe von dreißig Milliarden

Tonnen Netto-Primärproduktion, die allein im Rahmen des Lebens und

Wirtschaftens der Menschen anfallen. Dreißig Prozent der Gesamtproduktion

also.

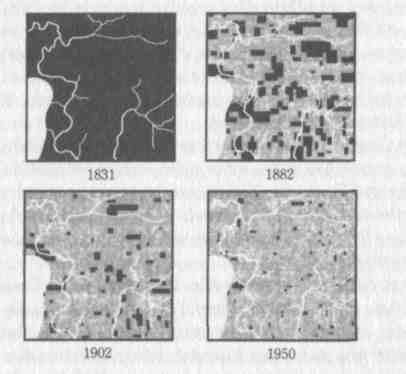

Wenn

wir den Betrag an organischer Materie oder Biomasse mitrechnen, die der Planet

preisgibt, wenn wir jedes Jahr mehr und mehr Land für Felder und Weiden,

Hausbauplätze, Parkplätze, Dorf- und Stadtstraßen hinzunehmen, beträgt

unser Anteil (zuzüglich des ganzen Kohlenstoffs, den wir verbrauchen und an

dessen Neuschaffung wir die Biosphäre hindern) jährlich annähernd vierzig

Milliarden Tonnen der Netto-Primärproduktion. Vierzig Prozent.

Demographen

rechnen mit einer Verdoppelung der menschlichen Bevölkerung in den nächsten

hundert Jahren, von mehr als fünf Milliarden heute auf zehn Milliarden im

Jahre 2100. Wie der Ökologe Paul

Ehrlich bemerkt, »impliziert das den Glauben, daß unsere Spezies

ohne Gefährdung achtzig Prozent der Netto-Primärproduktion verbrauchen

kann«.

Der

Geschäftsmann in uns mag sich fragen, wie er an die restlichen zwanzig

Prozent kommen kann. Aber wir sollten entsetzt sein. Die meisten der

Veränderungen, die wir in der natürlichen Ordnung vorgenommen haben, haben

sich seit der Klage Wordsworth' 1806 vollzogen. Aus unserer Sicht ist das eine

lange Zeit, aus der Sicht des Planeten ist seitdem kaum Zeit vergangen. Die

meisten dieser Veränderungen waren zudem kumulativ, und ob sie nun zuerst in

der Luft, im Meer oder auf dem Land auftraten, sie alle ändern die

Bedingungen für das Leben auf der Erde.

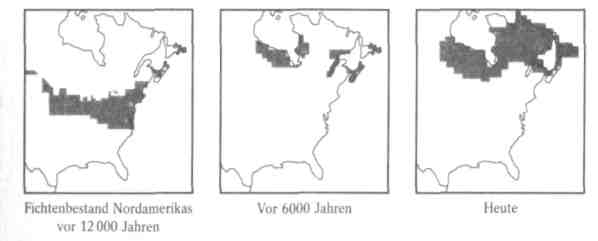

Solche

plötzlichen globalen Veränderungen betreffen die Grundlinie, die äußerste

Grundlinie, die durch die geologischen Schichten unter unseren Füßen

repräsentiert wird. Diese Felsschichten sind voller fossiler Überreste von

Arten, die nach kurzen Streßperioden ausstarben. In der Wissenschaft der

Veränderung könnte dies das einzige

unveränderliche Gesetz sein: Alle globalen Veränderungen führen zur

Auslöschung von Arten.

*

(d-2015:) P.Ehrlich bei

detopia