Kapitel 1

Ein erschöpftes Land und vier Fragen

Weisman-2013

Kampf der Babys

15-48

Ein kalter Januarspätnachmittag in Jerusalem an einem Freitag vor dem jüdischen Sabbat. Die langsam untergehende Wintersonne taucht die vergoldete Kuppel des Felsendoms oben auf dem Tempelberg in Blutorange. Von Osten her, wo der Muezzin auf dem Ölberg die Muslime gerade zum Nachmittagsgebet aufgerufen hat, erscheint der goldene Felsendom in einer schmutzigen blassrosa Korona von Staub und Autoabgasen.

Zu dieser Stunde gehört der Tempelberg, die heiligste Stätte des Judentums, zu den ruhigeren Orten in dieser alten Stadt. Nur ein paar Gelehrte in Paletots eilen mit ihren Büchern über einen kühlen, im Schatten von Zypressen gelegenen Platz. Einst stand hier der Salomonische Tempel mit dem Tabernakel, in dem sich die Bundeslade mit den Steintafeln befand, auf die Moses, wie man glaubte, die Zehn Gebote geschrieben hatte. Doch 586 v. Chr. wurde alles von den eindringenden Babyloniern zerstört, die das jüdische Volk gefangen nahmen. Ein halbes Jahrhundert später wurden die Juden von Kyros dem Großen, dem Herrscher Persiens, befreit, sodass sie zurückkehren und ihren Tempel wiederaufbauen konnten.

Um 19 v. Chr. ließ König Herodes den Tempelberg mit einer Mauer umfassen, doch nur 90 Jahre später wurde der Tempel erneut zerstört, dieses Mal von den Römern. Verbannungen der Juden aus dem Heiligen Land hatte es zwar sowohl vor als auch nach diesem Ereignis gegeben, doch die Zerstörung von Jerusalems zweitem Tempel symbolisiert am deutlichsten die Diaspora, das heißt die Zerstreuung der Juden über Europa, Nordafrika und den Nahen Osten.

Heute ist ein Fragment der rund 18 Meter hohen Umfassungsmauer des zweiten Tempels in Jerusalems Altstadt, bekannt als Westmauer bzw. Klagemauer, ein obligatorisches Pilgerziel für alle Juden, die Israel besuchen. Ein Verbot des Oberrabbinats untersagt es ihnen jedoch, den Tempelberg selbst hinaufzusteigen, auch wenn zuweilen gegen dieses Verbot verstoßen wird und Ausnahmen möglich sind. Der Tempelberg steht unter der Verwaltung der Muslime, die ihn ebenfalls als heilige Stätte betrachten. Von dort aus soll der Prophet Mohammed eines Nachts auf einem geflügelten Ross zum siebten Himmel aufgestiegen und wieder zurückgekehrt sein. Nur Mekka und Medina, Mohammeds Geburtsort und Begräbnisstätte, gelten als heiliger. Aufgrund einer ungewöhnlichen Vereinbarung zwischen Israel und dem Islam dürfen allein Muslime auf diesem geheiligten Grund beten, den sie al-Haram al-Sharif nennen.

Heute kommen jedoch nicht so viele Muslime hierher wie früher. Vor September 2000 strömten sie zu Tausenden herbei und stellten sich an einem von Steinbänken umgebenen Brunnen auf, um rituelle Waschungen vorzunehmen, bevor sie die dem Felsendom gegenüberliegende und mit purpurfarbenen Teppichen ausgelegte, marmorne Al-Aksa-Moschee betraten. Sie kamen vor allem freitags zur Mittagszeit zur wöchentlichen Predigt des Imams, einem Diskurs über aktuelle Ereignisse wie auch den Koran.

Ein häufiges Thema war damals das, was die Menschen scherzend »Jassir Arafats biologische Bombe« nannten, wie Khalil Toufakji, ein palästinensischer Demograf bei Jerusalems Arab Studies Society, sich erinnert. Nur dass es kein Scherz war. »In der Moschee, der Schule und zu Hause lehrte man uns aus vielerlei Gründen, viele Kinder zu haben«, so Toufakji. »In Amerika oder Europa kann man die Polizei rufen, wenn es ein Problem gibt. An einem Ort ohne schützende Gesetze ist man auf die Familie angewiesen.«

Er seufzt und streicht sich über seinen gepflegten grauen Schnurrbart. Sein eigener Vater war Polizist. »Hier braucht man eine große Familie, um sich beschützt zu fühlen.« Im Gazastreifen sei es noch schlimmer, fügt er hinzu. Einer der dortigen Hamas-Führer hatte 14 Kinder und vier Ehefrauen. »Unsere Mentalität geht zurück auf die Beduinen. Wenn dein Stamm groß genug ist, hat jeder Angst vor dir.«

16

Einen anderen Grund für die Größe der Familien empfinden die Israelis eindeutig nicht als Scherz, wie Toufakji zugibt. Die beste Waffe der Palästinensischen Befreiungsorganisation ist, wie ihr Führer Arafat gern sagte, der palästinensische Mutterleib.

Während des Ramadan mischten sich Toufakji und einige seiner 13 Geschwister immer unter die halbe Million Gläubige, die in die Al-Aksa-Moschee strömten und den Steinplatz vor dem al-Haram al-Sharif füllten. Das war vor jenem Tag im September 2000, an dem der ehemalige israelische Verteidigungsminister Ariel Scharon, begleitet von einer Tausendschaft israelischer Bereitschaftspolizei, den Tempelberg besuchte. Damals war Scharon Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten. Eine israelische Kommission hatte ihm einst fahrlässige Unterlassung vorgeworfen, weil er 1982, als seine israelischen Truppen während des libanesischen Bürgerkriegs den Südlibanon besetzt hatten, nicht verhindert hatte, dass christliche Falange-Milizen ein Massaker an über 1000 palästinensischen Flüchtlingen verübten. Während seines Besuchs des Tempelbergs, der dem Zweck diente, Israels historischem Recht auf diesen Berg Geltung zu verschaffen, kam es zu gewalttätigen Demonstrationen, die mit Tränengas und Gummigeschossen beantwortet wurden. Als vom Tempelberg Steine auf Juden geschleudert wurden, die unten an der Klagemauer beteten, kamen scharfe Waffen zum Einsatz.

In der Folge gab es im Rahmen dessen, was als Zweite Intifada bekannt wurde, Hunderte von Toten in und außerhalb von Jerusalem. Schließlich folgten Selbstmordanschläge - und dann, vor allem nachdem Scharon im Februar 2001 zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, jahrelang gegenseitige Vergeltungsschläge wegen Erschießungen, Massakern und Raketenangriffen sowie weitere Selbstmordanschläge, bis Israel begann, sich mit einer Mauer zu umgeben.

Eine hoch aufragende Mauer aus Beton und Stacheldraht umschließt nun auf einer Länge von rund 200 Kilometern fast die gesamte Westbank; die Mauer geht aber auch über die Grüne Linie hinaus, welche die Grenze zu den von Israel im Sechstagekrieg 1967 besetzten Gebieten markiert. Mancherorts verläuft sie im Zickzack durch Städte wie Bethlehem und den Großraum Jerusalem, isoliert einzelne Viertel und schneidet die Palästinenser nicht nur von Israel, sondern auch voneinander und von ihren Feldern und Obstplantagen ab. Damit provoziert sie den Vorwurf, dass sie nicht nur dem Zweck dient, die Sicherheit zu garantieren, sondern auch Territorium zu annektieren und Brunnen zu beschlagnahmen.

17

Die Mauer hindert auch die meisten Palästinenser daran, die AI-Aksa-Moschee zu erreichen, es sei denn, sie wohnen in Israel oder den Teilen von Ostjerusalem, die sich innerhalb dieser Sicherheitsbarriere befinden. Doch selbst dann ist der Moscheebesuch nicht immer möglich, weil die israelische Polizei oft nur palästinensische Männer über 45 durch die Metalldetektoren bei den Toren des Tempelbergs lässt. Offiziell soll damit verhindert werden, dass arabische Jugendliche erneut in Versuchung geraten, Steine auf jüdische Gläubige zu werfen - vor allem auf ausländische jüdische Touristen, die kleine Zettel mit Gebeten in die Ritzen zwischen die massiven Blöcke aus weißem Kalkstein stecken, die sich über den angrenzenden Platz erheben.

Dieser Brauch ist besonders beliebt zu Beginn des Sabbats, doch in den vergangenen Jahren ist es selbst für Juden zu einer Herausforderung geworden, freitags bei Sonnenuntergang auch nur irgendwie in die Nähe der Klagemauer zu gelangen. Es sei denn, sie sind Charedim - männliche Charedim.

Das hebräische Wort charedi bedeutet wörtlich »Furcht und Zittern«. Im heutigen Israel bezieht es sich auf ultraorthodoxe Juden, deren strenge Kleidung und leidenschaftliches Zittern vor Gott an vergangene Jahrhunderte und entfernte Länder erinnert, in denen ihre Vorfahren während der zwei Jahrtausende der Diaspora lebten.

Zum Entsetzen nichtcharedischer Juden haben die Charedim die Klagemauer erfolgreich beschlagnahmt und in eine Charedi-Synagoge umfunktioniert. Am Sabbat wird sie fast vollständig von Tausenden sich verbeugender, zitternder, frohlockender, singender, preisender und betender Männer mit breitkrempigen Hüten, schwarzen Gebetsmänteln und daran befestigten Zizijot vereinnahmt.

Nur ein kleiner abgezäunter Bereich ist für Frauen reserviert - das heißt für Frauen, die sich ihm zu nähern wagen. Jüdische Frauen, die auf ihrem Recht bestehen, einen Gebetsschal und Gebetsriemen zu tragen oder - was für die Charedim das größte Gräuel ist - eine Thorarolle zu berühren und aus ihr zu lesen, werden manchmal von männlichen Charedim, die auch mit Stühlen nach diesen schamlosen Frevlerinnen werfen, angespuckt. Ihre Sabbatgesänge übertönend, beschimpfen schreiende Rabbis sie als Huren.

18

Frauen, so glauben die extremen Charedim, sollten zu Hause bleiben und das Sabbatmahl für ihre frommen Männer und ihre wachsenden Familien zubereiten. Israels Charedim bilden zwar noch immer eine Minderheit, sind aber fest entschlossen, dies zu ändern. Ihre einfache Strategie: Fortpflanzung. Charedische Familien haben im Durchschnitt fast sieben Kinder und erreichen oft zweistellige Zahlen. Ihre sich vervielfachenden Nachkommen werden nicht nur als Lösung für das Problem angesehen, dass die modernen Juden ihre Religion besudeln, sondern auch als die beste Verteidigung gegenüber den Palästinensern, die drohen, Juden in ihrem historischen Heimatland zahlenmäßig zu übertrumpfen.

Die Jerusalemer Tageszeitung Haaretz berichtete von einem Charedi, der sich seiner 450 Nachkommen rühmt. Die rasch steigende Zahl der Charedim zwingt israelische Politiker, Charedi-Parteien in israelische Regierungskoalitionen mit einzubeziehen. Das hat den ultraorthodoxen Juden zu Privilegien verholfen, die andere Israelis aufheulen lassen: Befreiung vom Militärdienst (angeblich verteidigen sie das Judentum durch das unaufhörliche Studium der Thora) und Kindergeld für jedes israelische Kind, das zur Welt gebracht wird. Bis 2009 stieg dieses Kindergeld für jede neue Geburt, bis die Kosten für das rapide steigende Bevölkerungswachstum sogar den konservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu schockierten, der dann einen einheitlichen Satz einführte.

Dass dies die Fortpflanzungsfreude der Charedim beeinträchtigt haben könnte, ist an der Klagemauer noch nicht zu erkennen, denn dort scharen sich Tausende Jungen mit schwarzen Kippas und wippenden Schläfenlocken um ihre tanzenden, bärtigen Väter. Ein zunehmender Mond, gelb wie Jerusalems Kalkstein, steigt hoch auf über der von Mauern umgebenen Altstadt, und die Charedim strömen nun heimwärts - zu Fuß, denn am Sabbat sind keine motorisierten Verkehrsmittel erlaubt - zu ihren schwangeren Frauen und ihren Töchtern. Die meisten sind in Richtung Mea Shearim unterwegs, eins von Jerusalems größten Vierteln, das unter der Last so vieler Menschen sichtbar verfällt. Das Studium der Thora bringt wenig oder gar nichts ein; die Frauen der Charedim nehmen normalerweise jeden Job an, der sich zeitlich mit ihrer Aufgabe der Kindererziehung vereinbaren lässt, und über ein Drittel der Familien leben unter der Armutsgrenze.

Die Vorräume und Treppenaufgänge schäbiger Hochhäuser sind vollgestopft mit Kinderwagen. Die Luft riecht nach überquellendem Müll, nach überlasteten Abwasserkanälen und - überraschend für einen Ort, in dem am Sabbat keine Fahrzeuge fahren dürfen - nach Dieselabgasen. Da viele Charedim es als Sakrileg empfinden, dass die Kohlekraftwerke der Israel Electric Corporation auch am Sabbat arbeiten, kurbeln sie vor Sonnenuntergang in den Kellergeschossen von Mea Shearim Hunderte tragbarer Generatoren an, damit die Lichter nicht ausgehen. Deren dumpfes Dröhnen wird übertönt von den traditionellen Zemirot Shabbat, den häuslichen Sabbatgesängen.

#

Vier Kilometer nördlich von Mea Shearim ändert sich die Landschaft und geht in eine Hügelkette aus Sandstein über. Das gleich jenseits der Grünen Linie gelegene Ramat Shlomo ist die Stätte eines uralten Steinbruchs, aus dem die fast neun Meter großen Bodenplatten stammen, mit denen Herodes die Mauer des zweiten Tempels errichtete. 1970 pflanzte Israel nicht lange nach der Einnahme des Gebiets dort einen Wald. Im Unterschied zu den frühen Wäldern des Jewish National Fund - ordentliche Reihen mit Rotem Eukalyptus oder Aleppo-Kiefern in Monokultur, finanziert mit Münzen, die jüdische Kinder weltweit in blauen JNF-Dosen gesammelt hatten - war dies ein Mischwald, der heimische Eichen, Nadelbäume und Terebinthen mit einschloss. Der junge Wald war zum Naturschutzgebiet erklärt worden, was nach Ansicht der Palästinenser jedoch allein dem Zweck diente, das nahe gelegene arabische Dorf Shuafat am Wachsen zu hindern. Ihr Verdacht bestätigte sich, als der Wald 1990 gerodet wurde, um Platz zu schaffen für ein neues Jerusalemer Charedim-Viertel - oder, aus anderer Perspektive, eine neue Westbank-Siedlung.

»Die haben die ganze Anhöhe rasiert«, gibt der chassidische Rabbiner Dudi Zilbershlag zu, der in Ramat Shlomo wohnt. Als Gründer einer gemeinnützigen Organisation, deren Name sich entweder als »Charedim für die Umwelt« oder auch als »Angst um die Umwelt« übersetzen lässt, bedauert er das. »Aber wir haben ihn ja wieder neu angepflanzt«, fügt er hinzu, und seine Miene hellt sich auf.

Umgeben von Bücherregalen aus Massivholz und mit einer Glasfront, die mit Reihen von in Leder gebundener Kabbala- und talmudi-

20

scher Literatur gefüllt sind, nippt Zilbershlag im Wohnzimmer an seinem Hagebuttentee. Ein Regal ist silbernen Menora, Sabbat-Kerzenleuchtern und Kidduschbechern gewidmet. Der robuste Mann in den Fünfzigern mit dem breiten Lächeln, den dichten grauen Schläfenlocken, die sich zu beiden Seiten seiner schwarzen Scheitelkappe kringeln, und dem grauen Bart, der bis zu der schwarzen Weste reicht, die er über seinem weißen Hemd und dem Zizit trägt, ist auch der Gründer von Israels größter Wohltätigkeitsorganisation: Meir Panim, einem Suppenküchen-Netzwerk. Seine ultraorthodoxe Umweltgruppe konzentriert sich vor allem auf städtische Probleme: Lärm, Luftverschmutzung, überfüllte Straßen, das offene Verbrennen von Abfall und die allgegenwärtigen Junkfood-Verpackungen, die überall in den völlig überfüllten Charedim-Vierteln herumliegen. Doch sein eigenes Interesse geht über diese städtischen Belange hinaus und gilt der Erhaltung der Natur.

»Laut der Gematrie« - der kabbalistischen Numerologie - »sind die Worte Gott und Natur Entsprechungen«, erklärt er. »Die Natur ist also dasselbe wie Gott.«

Man brauche keine Wunder, so Zilbershlag, um zu wissen, dass Gott existiert. »Ich sehe Gott in allen Belangen der Natur: Bäumen, Tälern, dem Himmel und der Sonne.« Im gleichen Atemzug bemerkt er dann jedoch, dass die Juden ihr Überleben Wundern verdanken, die Gottes Herrschaft über die Naturgesetze und sogar deren Aufhebung beinhalten - ein Rätsel, das vielleicht nur ein Kabbaiist lösen kann. »Ein klassisches Beispiel ist der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Gott teilte das Meer.«

Diesem Akt gingen andere der Natur zuwiderlaufende Wunder voraus: Wasser, das sich in Blut verwandelte, Froschschwärme in der Wüste, eine drei Tage dauernde Finsternis, Hagel, der selektiv nur die Ernte der Ägypter zerstörte, und der Tod, dem nur das ägyptische Vieh und ägyptische erstgeborene Kinder zum Opfer fielen. All dieser göttlichen Interventionen wird am Sederabend gedacht, der damit beginnt, dass jüdische Kinder vier traditionelle Fragen zur Symbolik des Abends stellen. Die Antworten, die im Verlauf des Mahls gegeben werden, erzählen von Israels wundersamer Befreiung aus der Sklaverei.

In jeder Ecke von Dudi Zilbershlags Zuhause erinnert etwas - ein Kinderwagen, ein Laufstall, ein Kinderbett - an Kinder, die diese Fragen gestellt haben:

21

Er und seine Frau Rivka haben selbst elf Kinder und erwarten, ein Vielfaches an Enkelkindern zu bekommen. Doch in diesem mythischen Land, in dem die Spannungen zwischen den beiden Völkern, die es für sich beanspruchen, in der Luft liegen, ist nichts jemals sicher. Während der Druck und die Herausforderungen täglich zunehmen - und ebenso die Bevölkerung, wobei jedes Volk versucht, das andere an Zahl zu übertreffen -, wird Juden wie Arabern gleich welcher politischen und religiösen Couleur eines immer bewusster: Im historischen Palästina - das heißt zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan in den umkämpften Ländern Israel und Palästina, was einer Entfernung von knapp 80 Kilometern entspricht - leben nun fast zwölf Millionen Menschen.

Nach dem Ersten Weltkrieg glaubten die Briten, die Palästina unter einem internationalen Mandat regierten, dass dieses Land, das größtenteils aus Wüste besteht, im Höchstfall 2,5 Millionen Menschen ernähren könne. In den 3oer-Jahren argumentierte der Zionist David Ben-Gurion, als er eine skeptische Krone davon überzeugen wollte, dass Palästina ein geeignetes Heimatland für Juden sei, man solle die jüdische Entschlossenheit und den jüdischen Erfindungsreichtum, das zu verwandeln, was die Briten als rückständigen Landstrich betrachteten, nicht unterschätzen.

»Wir werden keinen Quadratzoll Land vernachlässigen, keine Wasserquelle unangezapft lassen. Es wird keinen Sumpf geben, den wir nicht trockenlegen, keine Sanddüne, die wir nicht fruchtbar machen, und keinen kargen Hügel, den wir nicht mit Bäumen bedecken werden. Wir werden nichts unberührt lassen«, schrieb Israels zukünftiger Ministerpräsident. Ben-Gurion bezog sich auf das Potenzial von Palästinas Boden und Wasserressourcen, Menschen zu ernähren - sowohl Juden als auch Araber, deren Koexistenz er in seinen frühen Schriften für möglich hielt.

Er war davon überzeugt, dass das Land sechs Millionen Menschen ernähren konnte. Als Ministerpräsident versprach Ben-Gurion später israelischen »Heldinnen«, die zehn oder mehr Kinder hatten, Preise (ein Angebot, das er schließlich zurückzog, weil so viele Gewinner arabische Frauen waren). Heute verdoppelt sich die Zahl der Charedim alle 17 Jahre. Gleichzeitig könnte die arabische Bevölkerung des historischen

22

Palästina - Israel, die Westbank und der Gazastreifen - angesichts der Tatsache, dass die Hälfte aller Palästinenser gerade ins fortpflanzungsfähige Alter kommt oder sich diesem nähert, die Anzahl der israelischen Juden bis 2016 überflügeln.

An diesem Punkt werden Vorausberechnungen dazu, wer dieses demografische Derby gewinnen oder - je nach Sichtweise - verlieren wird, verschwommen. Historisch betrachtet hing Israels Wachstum zum großen Teil von der Einwanderung von Juden aus anderen Ländern ab. Mehr als eine Million Russen kamen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Doch der Trend zur Alija, der Einwanderung von Juden ach Israel, hat extrem nachgelassen. Weitaus mehr Juden ziehen inzwischen von Israel in die Vereinigten Staaten als umgekehrt. Da sich die Geburtenrate der Charedim exponentiell erhöht, könnte es allerdings sein, dass die Juden doch noch in der Mehrheit bleiben. Zumindest für eine Weile. Doch noch wichtiger als die Frage, wer in Führung liegt, ist etwas, das weder jüdische noch arabische Demografen leugnen können: Wenn ich die Dinge so weiterentwickeln wie bisher, wird sich die Zahl der zwischen Meer und Jordan zusammengedrängten Menschen bis zur Mlitte dieses Jahrhunderts auf mindestens 21 Millionen belaufen. Um deren Bedürfnisse zu stillen, würde möglicherweise selbst Jesu wundersame Brot- und Fischvermehrung nicht ausreichen.

Eine solch unbarmherzige Arithmetik fordert dazu auf, vier neue Fragen zu stellen:

DIE ERSTE FRAGE

Wie viele Menschen kann dieses Land tatsächlich verkraften?

Und da sich der Einfluss des Heiligen Landes weit über seine umstrittenen Grenzen erstreckt:

Wie viele Menschen kann unser Planet verkraften?Wo immer auf der Welt man diese Frage stellt, ihre Beantwortung erfordert ein panoramaartiges Wissen, tiefgreifende Fachkenntnisse und Vorstellungskraft. Welche Menschen? Was essen sie? Wie sehen ihre Unterkünfte aus und wie bewegen sie sich fort?

23

Woher bekommen sie ihr Wasser, und wie viel Wasser steht ihnen zur Verfügung? Und ihr Treibstoff: Wie viel ist vorhanden, und wie gefährlich sind dessen Abgase? Und zurück zur Nahrung: Bauen sie ihre Nahrungsmittel selbst an? Wenn ja, wie viel können sie ernten, das heißt, wie groß ist die Niederschlagsmenge, wie viele Flüsse fließen durch ihr Land, wie gut sind die Böden und wie viel Ackerland ist vorhanden, wie viel Kunstdünger und andere Chemikalien werden verwendet, und welche Nachteile bringt das mit sich?

Die Liste geht weiter: Welche Art von Häusern und wie groß? Und aus was gebaut? Falls aus Material der Gegend, wie viel ist davon vorrätig? (Obwohl die Hälfte Israels aus Wüste besteht, macht man sich bereits Sorgen, dass der Bausand ausgeht - ganz zu schweigen vom Wasser, um den Zement anzumischen.) Wie sieht es mit geeignetem Baugelände aus - und all den Straßen, Kanalisationsrohren, Gas- und Stromleitungen, die dorthin führen müssen? Und der Infrastruktur für all die Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen, die den Menschen - wie vielen Menschen? - dienen und sie beschäftigen sollen?

Die vollständige Beantwortung jeder dieser Fragen erfordert nicht nur das Wissen von Ingenieuren und Ökonomen, sondern auch von Ökologen, Geografen, Hydrologen und Agronomen. Doch in Israel und Palästina werden - wie überall sonst - die meisten Entscheidungen von keinem der Genannten getroffen. Vielmehr hat hier seit Beginn der Zivilisation das letzte Wort immer die Politik, die zusammen mit Business und Kultur auch die Militärstrategie umfasst.

Dudi Zilbershlag, der Leiter einer gemeinnützigen Organisation mit weitreichenden Kenntnissen in Wirtschaft und Politik, ist für einen chassidischen Rabbi auch ein Kulturrealist, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Er akzeptiert, dass Israel weltliche wie religiöse Juden braucht - wer sonst soll all die Talmudisten ernähren? -, und sogar, dass seine Kinder und die Araber letztlich zusammenleben werden müssen, »Wir müssen eine gemeinsame Sprache finden und den Frieden siegen lassen.«

Er kann sich jedoch nicht vorstellen, jemals die Zahl der Kinder zu beschränken, die die Charedim zur Welt bringen.

24

»Gott bringt Kinder in die Welt. Er wird einen Platz für sie finden«, sagt die charedische Umwelterzieherin Rachel Ladani.

Bei manch einem mag der Begriff Bevölkerungskontrolle einen malthusianischen Schauder oder Albträume von chinesischer totalitärer Herrschaft auslösen; für chassidische Juden wie Ladani und Dudi Zilbershlag ist eine Bevölkerungskontrolle einfach undenkbar. Ladani lebt im ultraorthodoxen Bnei Brak, der israelischen Stadt mit der höchsten Bevölkerungsdichte nordöstlich des an der Küste gelegenen Tel Aviv. Sie empfindet es nicht als Widerspruch, Umweltbewusstsein zu vermitteln und gleichzeitig die Mutter von acht Kindern zu sein. Zum chassidischen Lebensstil ihrer Familie gehört es, zu Fuß zu Geschäften, der Schule und der Synagoge zu gehen und nur selten das eigene Wohnviertel zu verlassen. Kein Mitglied ihrer Familie, sie selbst eingeschlossen, hat je in einem Flugzeug gesessen. »Meine zwei Töchter und sechs Söhne produzieren weniger Kohlendioxid pro Jahr als jemand, der aus Amerika zu Besuch nach Israel kommt, mit einem einzigen Flug«, sagt sie.

Ja, vielleicht. Aber sie alle - und natürlich auch ihre zahlreichen Nachkommen - brauchen Nahrungsmittel und ein Dach über dem Kopf, wozu man wiederum Baumaterialien und die entsprechende Infrastruktur benötigt. Und auch wenn man vieles von dem, was man braucht, ganz in der Nähe bekommt - im Umkreis von zwei Häuserblocks gibt es Lebensmittelläden, koschere Metzgereien, Falafel-Verkaufsstellen und viele Geschäfte, die Babywaren und Perücken verkaufen (akzeptable sittsame Kopfbedeckungen für orthodoxe Frauen; Rachels Perücke ist ein kastanienbrauner Pagenkopf) -, wird deutlich, dass die asketischen Charedim nicht immun sind gegen moderne, energiefressende Versuchungen. In Bnei Brak stehen überall Autos: in engen Straßen, die Räder halb auf dem Gehsteig. Motorräder schwärmen durch Gassen mit dicht an dicht stehenden Häusern, auf denen Satellitenschüsseln prangen.

Hier leben 740 Menschen auf einem Quadratkilometer - die größte Bevölkerungsdichte in Israels nördlicher wüstenfreier Hälfte und eine höhere als in irgendeinem Land der westlichen Welt. (In Holland, Europas am dichtesten besiedelten Land, kommen 403 Menschen auf einen Quadratkilometer.) Was also wird Rachel Ladanis Meinung nach passieren, wenn sich die Bevölkerung ihres Landes bis 2050 verdoppelt?

25

Oder wenn den Vereinten Nationen zufolge Mitte des Jahrhunderts zehn Milliarden Menschen auf unserem Planten leben werden?

»Darüber brauche ich nicht nachzudenken. Gott hat das Problem geschaffen, und er wird es auch lösen.«

Einst gab es in der Nähe einen Kiefernwald, in dem Rachels russische Mutter, die nach Israel immigriert war, ihr die Namen von Blumen und Vögeln beibrachte. Im Alter von zehn lernte Rachel eine Landschaftsarchitektin kennen - in zweifacher Hinsicht eine Offenbarung: Sie hatte weder gewusst, dass es so etwas wie Landschaftsarchitektur überhaupt gibt, noch, dass Frauen arbeiten. Als sie mit 19 heiratete, erzählte sie dem die Trauung vornehmenden Rabbi nicht, dass sie sich auch für das Technion, das Israel Institute of Technology, einschreiben wollte. Sie brauchte fünf Jahre, um ihren Abschluss zu machen, da sie in dieser Zeit auch drei Kinder zur Welt brachte.

Sie und ihr Mann Eliezer, der Leiter einer Schule für Lernbehinderte, bekamen dann noch fünf Kinder, während Rachel daran arbeitete, die Schönheit ihrer aus allen Nähten platzenden Stadt zu erhalten. Mit 40 entdeckte sie Israels führenden Umwelt-Thinktank, das Heschel Center for Environmental Learning and Leadership in Tel Aviv. Wie das Technion war auch dieses Zentrum nicht orthodox, aber es öffnete ihr die Augen und veränderte ihr Leben, ohne ihren Glauben zu verändern.

»Die Umwelt ist wie die Thora. Sie ist ein Teil von euch«, sagt sie den Mädchen, die sie in Religionsschulen unterrichtet. In einem Land, in dem Schulkinder einst patriotische Lieder darüber sangen, dass die Zionisten das Land mithilfe von Betonbauten verändern würden, lehrt sie die Mädchen, die Augen zu öffnen und zu beobachten, wie Samen sprießen, und die Natur zu betrachten, bis sie wirklich zu sehen beginnen. Sie zitiert einen alten Midrasch, einen rabbinischen Kommentar zur Thora, in dem Gott Adam die Bäume im Garten Eden zeigt und sagt: »Siehe meine Werke, wie schön sie sind. Alles, was ich geschaffen habe, habe ich für dich geschaffen.«

Doch im selben Midrasch wird Adam gewarnt, wie Jeremy Benstein, der Gründer des Heschel Center, 2006 in seinem Buch The Way Into Judaism and the Environment schrieb: »Achte darauf, meine Welt nicht zu verderben und zu zerstören, denn wenn du sie ruinierst, ist niemand da, der dir nachfolgt, um sie wieder in Ordnung zu bringen.«

26

Mit diesem Zitat antwortete Benstein auf den theologischen Optimismus der Tiefgläubigen, die davon überzeugt sind, dass Gott uns nicht im Stich lassen wird, wenn wir seiner Ansicht nach das Richtige tun. »Uns wird geheißen«, erinnerte er in seinem Buch, »uns nicht auf Wunder zu verlassen, um unsere Probleme zu lösen. Gott macht deutlich, dass es niemanden geben wird, der hinter uns aufräumt.«

Benstein wuchs in Ohio auf und ging zur Harvard University, bevor er nach Israel kam. Dort machte er an Jerusalems Hebrew University seinen Doktor in Umweltanthropologie. Zusammen mit anderen Emigranten aus den USA gründete er das Heschel Center und lehrte am Arava Institute, einem Forschungszentrum für Nachhaltigkeit in einem Kibbuz im Süden Israels. Die beiden Intifadas verdeutlichten ihm zweierlei in Bezug auf das Bevölkerungsproblem: Es hatte zwar einen großen Einfluss auf die gemeinsame Umwelt von Israelis und Palästinensern, doch seine Diskussion war nahezu tabu.

»Weil wir noch immer dabei sind, uns von dem Massaker an einem Drittel der weltweit lebenden Juden zu erholen«, sagt er und setzt sich rittlings auf einen Stuhl in der Bibliothek des Heschel Center. Der Holocaust, der dazu führte, dass die Vereinten Nationen Palästina teilten, um ein jüdisches Heimatland zu schaffen, ist hier immer gegenwärtig. »Die Bedeutung der sechs Milliarden«, schrieb er in seinem Buch, »sollte gerechterweise eine untergeordnete Rolle gegenüber den sechs Millionen einnehmen.«

Vor allem, wie er hinzufügt, da eine Million der abgeschlachteten Juden Kinder waren.

»Heutzutage gibt es auf der Welt weniger Juden als 1939. So wie andere indigene Bevölkerungen sind wir durch die westliche Kultur dezimiert worden, und wir glauben, dass wir das Recht haben, zahlenmäßig wieder zuzunehmen.«

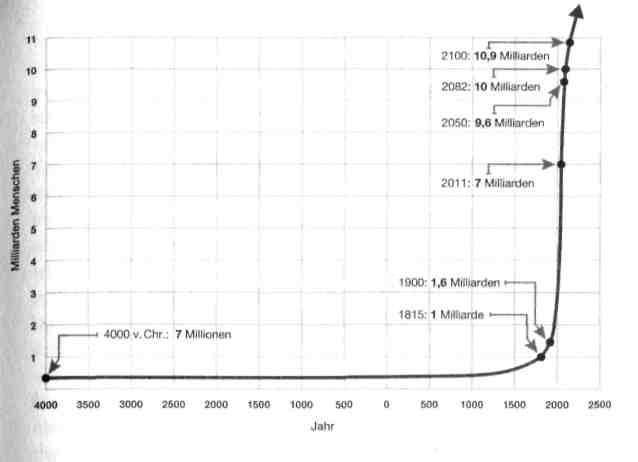

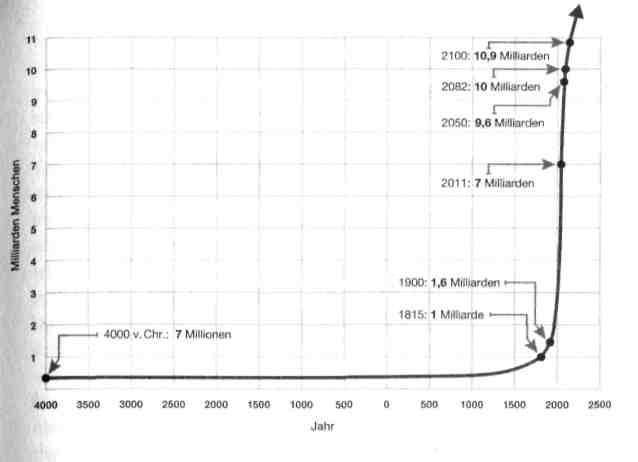

Doch Benstein, der selbst Vater von Zwillingen ist, weiß, dass die Weltbevölkerung in nur zwölf Jahren von sechs auf sieben Milliarden angewachsen ist. Bei der Erforschung von Stellen in der Thora und biblischen Traktaten, die sich als Anleitung in Umweltfragen lesen lassen - wie Exodus 23,11, wo es heißt, man solle das Land alle sieben Jahre brach liegen lassen -, hat er auch nach Hinweisen gesucht, was Gott genau damit meinte, als er die Menschen anwies, fruchtbar zu sein und sich zu mehren.

27

»Diese Aussage scheint zu implizieren, dass es eine Grenze gibt. Denn dort heißt es nicht, seid fruchtbar und mehret euch ad infinitum oder so viel ihr könnt. Es heißt: >Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde.<«

Benstein, der an der Harvard University Linguistik studierte, hat die nuancierte Sprache der Genesis erforscht: »Wenn wir dieses Gebot ernst nehmen, werden wir es irgendwann erfüllt haben und aufhören können. Die Frage ist nur: Wann? Haben wir diesen Punkt schon erreicht? Und Rabbis können diese Frage nicht beantworten. Das ist eine Frage für Ökologen.«

In der Genesis hat er jedoch einen interessanten Hinweis gefunden. Dieser taucht nach zahlreichen Kapiteln auf, in denen Männer sich Frauen nehmen und von Geschlechterfolgen und Generationen von Söhnen erzählt wird. Die Menschen im Alten Testament hatten kein Problem damit, das Gebot zu befolgen, sich zu mehren, und taten dies mit Elan und oft auch mit Lust. Doch dann kam Josef, einer der 13 Sprösslinge des Patriarchen Jakob.

Josef hatte schon zwei Söhne, bevor er den Traum des ägyptischen Pharaos interpretierte. Hierzu schreibt Benstein: »Vor der Hungersnot, die ihnen, wie er wusste, bevorstand, hörte er auf, sich fortzupflanzen. Der Talmud nutzt dieses Beispiel und sagt: >In Zeiten der Hungersnot ist es verboten, eheliche Beziehungen zu pflegen.<«

Eine entsprechende Passage im Talmud, fügt Benstein hinzu, »sieht das Verbot als Aufruf zur Bevölkerungskontrolle. Dort heißt es unverblümt: >Wenn du siehst, dass die Welt von einem großen Mangel heimgesucht wird, solltest du mit deiner Frau keine Kinder zeugen.<«

Doch die Anzahl der Menschen allein erklärt laut Benstein nicht den Hunger und Durst, unter dem ein so großer Teil der Menschheit leidet und der sich Voraussagen zufolge in diesem Jahrhundert noch stark verschlimmern wird. Während die Menschheit sich in den vergangenen 100 Jahren vervierfacht hat, hat sich unser Ressourcenverbrauch, gemessen am weltweiten Bruttosozialprodukt, nach Bensteins Berechnungen um den Faktor 17 erhöht. Diese Völlerei am Büffet des Planeten haben verhältnismäßig wenige Menschen auf Kosten vieler genossen. Selbst in biblischen Zeiten verursachte eine ungleiche Verteilung Leid und Kriege, aber noch nie ging die Schere so weit auseinander wie heute.

28

Doch Konsum und Bevölkerung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille, gibt er zu. Während sich diese immer schneller dreht, wirft sie Fragen auf, die über seine gespaltene Nation hinausweisen, weil der gesamten Welt aufgrund von außer Kontrolle geratenen Kräften zunehmend schwindlig wird.

Das Wasser

DIE ZWEITE FRAGE

Wenn wir es vermeiden müssen, auf über zehn Milliarden anzuwachsen - oder sogar noch weniger werden müssen, als wir mit den bereits erreichten sieben Milliarden sind -, um das Ökosystem robust genug zu erhalten, um das menschliche Überleben garantieren zu können, gibt es dann einen akzeptablen, gewaltfreien Weg, um die Menschen aller Kulturen, Religionen, Nationalitäten, Stämme und politischen Systeme der Welt davon zu überzeugen, dass es in ihrem Interesse liegt, dies zu tun? Enthalten ihre Liturgien, Geschichten oder Glaubenssysteme irgendetwas, was potenziell den scheinbar unnatürlichen Gedanken unterstützt, das zu begrenzen, was für uns und für alle anderen Spezies am natürlichsten ist: Kopien von uns selbst zu machen? Oder gibt es irgendeine andere Grundlage für diesen Gedanken?

Ayat Um-Said kennt eine. »Nicht die Religion. Die Realität.«

Mit großen Augen, geschminkt mit blauem Lidschatten, der ihren lavendelfarbenen Hidschab und den violetten Wollmantel ergänzt, sieht sie zu ihrer Mutter hinüber. Ruwaidah Um-Said, die ein grünes Samtkleid und zum Schutz vor der Januarkälte ein schwarzes Wollkopftuch trägt, stützt sich auf die Armlehne ihres weißen Plastikstuhls und zählt das Alter ihrer Kinder auf: »25, 24, 23, 22, 20, 19, 16, 14, 13 und 10.« Sechs Jungen, vier Mädchen. Das jüngste Kind, das ein schwarzes Sweatshirt mit Reißverschluss über einem Rollkragenpullover und darüber noch eine mit Fleece gefütterte Nylonjacke trägt, hat sich gegen ihr Knie gelehnt.

29

Die einzige Wärme im Haus - drei Zimmer im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Betonklotzes in Al-Amari, einem Flüchtlingslager, das nun zu einem bleibenden Viertel in der Westbank-Stadt Ramallah geworden ist - stammt von den Körpern der vielen Menschen, die hier leben.

Ruwaidah wurde 1958 hier geboren, zehn Jahre nachdem ihre Familie zur Zeit der Gründung Israels aus Lydda - in biblischen Zeiten Lod - vertrieben worden war. In Lydda hatte ihr Vater einen Hain mit Granatäpfeln sowie Orangen- und Zitronenbäumen besessen. Und er hatte auch Zwiebeln, Radieschen, Spinat, grüne Bohnen, Weizen und Gerste angebaut. »Er ist immer davon ausgegangen, dass wir zurückgehen würden. Deswegen hat er sich geweigert, hier Grund zu kaufen.« Sie lässt den Blick über die nasskalten blauen Wände schweifen, in denen sie von Geburt an lebt und die, bis auf eine Täfelung in dunklerem Blau, kahl sind. »Dieses Land gehört den Vereinten Nationen.« Sie spuckt aus. »Uns gehört das Haus.«

Als mehreren Tausend Flüchtlingen aus Al-Amari mit der Zeit klar wurde, dass sie in naher Zukunft nicht in ihre Dörfer zurückkehren würden, wurden die Zelte der Vereinten Nationen innerhalb eines Jahrzehnts durch Beton und Mörtel ersetzt. Nachdem es dann nach einem weiteren Jahrzehnt und dem Sechstagekrieg keine Grenzen mehr gab, weil nun alles Israel gehörte, zeigte ihr Vater ihnen ihr Land. Er hatte noch immer eine Besitzurkunde, aber die nützte ihm nichts. Doch er gab erst auf, als ihre Bäume schließlich einer Start- und Landebahn des heutigen Ben-Gurion-Flughafens weichen mussten.

Noch etwas anderes änderte sich im Lauf der Zeit. »In jeder palästinensischen Familie gab es jemanden, der im Gefängnis saß, verwundet oder getötet worden war. Deswegen begannen Familien, die vorher bloß fünf oder sechs Kinder hatten, mehr Kinder in die Welt zu setzen.« Ruwaidah zeigt auf ein Schulfoto von Yassim, ihrem 13-Jährigen. »Wenn ein Verwandter stirbt, bekommt man noch ein Kind, das seinen Namen trägt. Und wir brauchen noch viel mehr Kinder, um das ganze Land zu befreien«, fügt sie, an ihre Tochter Ayat gewandt, hinzu.

Ayat lächelt lieb, schüttelt aber den Kopf. »Nur zwei«, sagt sie.

Ruwaidah zuckt hilflos die Schultern. All ihre Töchter wollen nur zwei Kinder haben und hoffen, dass sie einen Jungen und ein Mädchen bekommen.

30

»Alle in meinem Alter haben es satt, zu sechst in einem Zimmer zu leben«, erklärt Ayat. »Und wer kann sich schon so viele Kinder leisten? Das Leben ist so teuer.«

Es gibt keinen Platz, um eigene Nahrungsmittel anzubauen - und selbst wenn es ihn gäbe, könnten sie die Felder nicht bewässern, da das Wasser, das von der Westbank kommt, oft nur zweimal wöchentlich angestellt wird. Die Vereinten Nationen teilten ihnen früher Zucker, Reis, Mehl, Speiseöl und Milch zu, doch die Zeiten sind vorbei. »Die einzige Möglichkeit, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen«, sagt Ayat, die ihren Sohn Zacariah und ihre Tochter Rheem umschlungen hält, »ist Bildung. Und die kostet Geld.«

Zwei ihrer Brüder haben es auf die Universität geschafft. Ein dritter wird wunderbarerweise dafür bezahlt, dass er in Norwegen Fußball spielt. Die Übrigen finden nur selten einen Job, und wenn, dann wird er normalerweise miserabel bezahlt. »Und jetzt, wo der größte Teil des Westjordanlandes von Sperranlagen umgeben ist, ist es noch schwieriger, Arbeit zu finden.«

Die Mauern, die Ramallah überragen, und die endlose Warterei an den allgegenwärtigen israelischen Checkpoints machen es fast unmöglich, irgendwohin zu gehen, wo es vielleicht Arbeit gibt - oder überhaupt irgendwohin zu gehen. Frauen in den Wehen gebären Kinder, während sie daraufwarten, den Checkpoint passieren zu können. Eine hat ihr Baby sogar Checkpoint genannt. Praktisch überall auf der Westbank sind Sperranlagen zu sehen, die an vielen Orten die Bauern von ihren Olivenhainen trennen. Wie die israelischen Siedlungen - genauer gesagt: Städte mit Hochhäusern, Einkaufszentren, Industrieparks und stets größer werdenden Mobilheimparks - pferchen sie die Palästinenser immer mehr ein.

Angesichts des knappen Wohnraums und des beengten Wohnens predigt in den Moscheen keiner mehr über Babys. »Es ist sowieso nicht die Sache des Imams«, sagt Ayat gereizt.

»Die Israelis wollen doch, dass du so denkst«, meint eine Nachbarin, die sich, in einen mit Fransen besetzten braunen Hidschab gekleidet, zu uns gesellt hat.

»Die Politiker sollen Palästina befreien und nicht von uns verlangen, es zu tun, indem wir viele Babys bekommen. Wie kommt es, dass

31

Arafat selbst nur eine Tochter hatte?« Im Fernsehen sieht Ayat, dass israelische Politiker Charedim dafür bezahlen, mehr Kinder in die Welt zu setzen. »Hier ist es genau umgekehrt: Je mehr Kinder du hast, desto mehr musst du selbst bezahlen.«

Wenigstens gibt die UN-Klinik noch immer kostenlos Spiralen aus.

In Bethlehem studiert Abeer Safar eine Wandkarte der Westbank, die die Form einer Nierenschale hat. An der Krümmung liegt Jerusalem. Bethlehem, ihre Heimatstadt, befindet sich nur ein paar Kilometer weiter südlich.

Abeer hat an Jordaniens University of Science and Technology Chemietechnik studiert. Heute ist sie als Wasserspezialistin für das Applied Research Institute Jerusalem, ein palästinensisches Forschungsinstitut, tätig. Sie trägt Jeans, einen schwarzen Pullover über einem lindgrünen Rollkragenpulli und eine Goldkette mit Anhänger. Ihr langes braunes Haar ist unbedeckt. Abeer und ihr Mann leben im Haus seiner Familie, das, wie die meisten Häuser hier, in die Höhe schießt. Da der Geburtsort Jesu von israelischen Sperrmauern eingeschlossen wird - Trennwänden, wie die Palästinenser sie nennen -, bleibt ihnen keine andere Wahl.

Für Abeer macht das Ganze keinen Sinn. Wenn Israel damit fortfährt, Palästina zu zerteilen, wird sich nie ein existenzfähiger palästinensischer Staat bilden können. Bleibt Palästina jedoch ein einziger Staat, riskieren die Juden es, zur zahlenmäßig unterlegenen Minderheit zu werden. Die einzige Möglichkeit, als Minderheit an der Macht zu bleiben, wäre die Apartheid, nicht die Demokratie. Andererseits erwartet Abeer, die Ende 30 ist, erst jetzt ihr erstes Kind. Auch andere berufstätige palästinensische Frauen haben das Kinderkriegen hinausgeschoben, und heutzutage wollen die Mädchen eine Ausbildung und einen Job und erst dann ein Baby.

Dennoch wird es einige Zeit dauern, bevor der Druck, viele Kinder zu bekommen, nachlässt. Einstweilen gibt es drängendere Probleme. »Wir teilen uns die Westbank-Grundwasserleiter mit Israel«, sagt Abeer, »aber es gibt kein gemeinsames Management.«

Was heißen soll: Israel managt die Sache allein, und den Palästinensern ist es nicht erlaubt, neue Quellen anzuzapfen. Die ergiebigsten Grundwasserneubildungsgebiete des Western Mountain Aquifer, des

32

wichtigsten Grundwasserleiters der Region, liegen nun innerhalb der sich schlängelnden Sperranlage. Dennoch gehen drei Viertel des Grundwassers aus dem Hochland der Westbank nach Israel. »Und die Siedlungen nehmen sich, was immer sie brauchen«, erzählt Abeer - einschließlich des Wassers, das sie brauchen, um ihre Swimmingpools gefüllt zu halten. Laut den Palästinensern bekommen die Israelis pro Kopf 280 Liter Wasser am Tag, sie selbst nur 60. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt mindestens 100 Liter.

Israelische Umweltschützer sind sich darin einig, dass es verrückt ist, die Hälfte des kostbaren Wassers ihres Landes in der Landwirtschaft zu verausgaben, die nur mit einem Prozent zum Nationaleinkommen beiträgt. Die israelischen Bauern gehen zwar bei der Bewässerung ihrer Feldfrüchte immer mehr zur ressourcenschonenden Tröpfchenbewässerung und zum Abwasserrecycling über, doch durstige Pflanzen wie Baumwolle und Blumen zu züchten, um sie in Europa zu verkaufen, oder Kartoffeln ausgerechnet für den Export nach Polen anzubauen, das sicherlich seine eigenen Kartoffeln pflanzen kann, heißt, so die Umweltschützer, die wichtigste Ressource zu exportieren. »Die gute Nachricht ist«, schrieb einmal die Jerusalem Post, »dass ganz Israel 2020 recyceltes Abwasser trinken wird. Die schlechte Nachricht: Möglichweise gibt es davon nicht genug.«

Der Jordan ist jetzt ein übel riechender Graben, der aus einem See Genezareth rinnt, dessen Name Konflikte provoziert, und zwar deshalb, weil es gleich mehrere davon gibt: Für die Juden ist er der Jam Kinneret (das Harfenmeer), für die Palästinenser der Tiberiassee und für die Christen das Galiläische Meer. Da der Jordan einen Teil von Israels internationaler Grenze mit einem nach ihm benannten Land bildet, ist die sich am Flussufer entlang erstreckende Senke ein militärisches Sperrgebiet, sodass die Palästinenser keinen Zugang zu ihr haben. Jordanien erhält einen Anteil des Wassers, ebenso Syrien, das einen Teil der Quellgebiete des Jordans kontrolliert. (Andere Quellgebiete befinden sich auf den Golanhöhen, die Israel 1967 von Syrien eroberte und nicht zurückgeben will. Israelische Luftangriffe auf Kanalprojekte der arabischen Nachbarstaaten, mit denen die Quellflüsse umgeleitet werden sollten, trugen dazu bei, den Sechstagekrieg auszulösen.)

Heute sind 98 Prozent des Jordans bereits aufgeteilt, noch bevor er

33

den See verlässt. Was ins Tote Meer tröpfelt, ist Abfluss von Feldern oder Fischfarmen, sauer von Pestiziden, Kunstdünger, Hormonen, Fischabfällen und unbehandeltem Abwasser. Würden Pilger versuchen, an der Stelle zu baden, an der Jesus der Überlieferung nach getauft wurde und Josua den Fluss überquerte und das Volk Israel ins Heilige Land führte, würden sie sich einen Hautausschlag zuziehen - oder sich übergeben, sollten sie etwas von dem einst reinen heiligen Wasser schlucken.

In der Westbank fließen mehr als 90 Prozent des Abwassers unbehandelt in die Umwelt. Bis 2013 gab es nur eine einzige Mülldeponie in der Nähe des Sees Genezareth; schließlich wurde noch eine für Bethlehem und Hebron eröffnet. Die meisten Feststoffabfälle werden jedoch verbrannt oder wehen einfach in die Wüste. Und das ist nicht nur palästinensischer Abfall.

»Die jüdischen Siedlungen leiten das unbehandelte Abwasser auf das Ackerland der Palästinenser«, erklärt Abeer. »In vielen von ihnen gibt es Fabriken, die sich nicht an die israelischen Umweltgesetze halten.« Ihr Feldforscherteam, das über Nebenwege fährt, nachdem die Hauptrouten nach der letzten Intifada für Palästinenser gesperrt wurden, versucht, Abwasser von Pflanzenschutzmittel- und Kunstdüngerfabriken zurückzuverfolgen, die ins Westjordanland umgezogen sind, nachdem sie in Israel durch einen Gerichtsbeschluss geschlossen wurden.

»All dies fließt in den Grundwasserleiter, von dem auch Israel sein Trinkwasser bezieht. Wir argumentieren, dass sie sich selbst vergiften.« Doch Israel wird den Palästinensern nur dann die Erlaubnis erteilen, mehr Kläranlagen zu bauen, wenn sie bereit sind, auch das Abwasser aus jüdischen Siedlungen zu behandeln. »Was wir nicht tun werden, weil diese Siedlungen illegal sind.« Sie spielt mit ihrer Goldkette herum. »Es ist eine ausweglose Situation.«

Es würde zudem ihr überlastetes Budget erschöpfen: Eine Drittelmillion Juden leben nun in Westbank-Siedlungen. Dann ist da noch der Gazastreifen - 1,5 Millionen Menschen auf einem Stück Land, das 40 Kilometer lang und zwischen sechseinhalb und elf Kilometern breit ist und dessen Bevölkerung sich alle 12 bis 15 Jahre verdoppelt. Man vermutet, dass Israel sich 2005 aus dem Gazastreifen zurückzog, weil der sogenannte Coastal Aquifer inzwischen so erschöpft ist, dass 90 Prozent der Brunnen im Gazastreifen Meerwasser oder Abwasser von mit Keimen behafteten Feldern pumpen.

34

Obwohl das israelische Kanal- und Leitungssystem, National-Water-Carrier, direkt am Gazastreifen vorbeiführt und Wasser aus dem See Genezareth in den Süden der Wüste Negev liefert, die man als Nächstes erschließen will, deckt der Anteil, den Israel an die Palästinenser verkauft, nur fünf Prozent des Bedarfs im Gazastreifen.

Zwei »semitische« und nahezu identische Völker - von denen einige Quellen behaupten, sie seien verfeindet, seit die beiden eifersüchtigen Frauen von Abraham/Ibrahim, Sara und Hagar, die Juden beziehungsweise Araber gebaren - kämpfen um einen ausgedörrten Streifen Land, wobei eines von ihnen historisch, religiös und politisch einen übergroßen Einfluss auf die Welt hat.

Doch wie viel bedeuten deren kleine Sandkiste am Rand des Meers und die insgesamt rund zwölf Millionen Einwohner - knapp ein 484-stel der derzeitigen Weltbevölkerung - ökologisch betrachtet in einer Welt, die auf zehn Milliarden zustrebt?

Viel mehr, als diese Welt meint, glaubt Yossi Leshem. Es sei denn, man blickt nach oben.

Der Himmel

DIE DRITTE FRAGE

Wie viel Ökosystem ist nötig, um das menschliche Leben zu erhalten? Oder anders gefragt: Welche Spezies oder ökologischen Prozesse sind für unser Überleben unerlässlich?

Oder an welchem Punkt werden durch unsere überwältigende Gegenwart so viele andere Spezies verdrängt, dass wir schließlich etwas von diesem Planeten vertreiben, von dem - wie wir erst zu spät erkennen - unsere Existenz abhing? Gibt es etwas, ohne das unser Überleben einfach nicht möglich ist?

35

Yossi Leshem begann, dieser Frage nachzugehen, indem er von einem Felsvorsprung in den judäischen Bergen nach unten schaute. Er hätte sich eigentlich in einem ornithologischen Labor der Universität Tel Aviv aufhalten und für seinen Magister in Biologie den Zusammenhang zwischen der Länge von Grasmückenschnäbeln und der Ernährung der Grasmücken erforschen sollen. Weil er jedoch unbedingt in der Natur sein wollte, hatte er sich freiwillig dazu gemeldet, einem anderen Wissenschaftler bei der Beobachtung von Adlerbussarden zu helfen. Nachdem er sich mit seinem kräftigen Körper das erste Mal nach unten zu ihrem Nest abgeseilt hatte, um drei junge Bussarde zu beringen, war er süchtig nach Greifvögeln.

Statt Grasmücken studierte er nun Habichtsadler, einen großen Raubvogel, der in Nordafrika, im Süden Asiens und in Südeuropa beheimatet ist. In Israel hatte man ursprünglich mindestens 70 Paare registriert, doch 1982 waren nur noch 16 übrig. Leshem beschloss, den Grund dafür herauszufinden und zu erforschen, ob irgendetwas sie retten könne. Es dauerte nicht lange, bis ihm das gelang.

Irgendwann in den 60er-Jahren hatte man in Israel 50.000 mit Strychnin vergiftete Hühner ausgelegt, um den Ausbruch einer Tollwut in den Griff zu bekommen, der auf eine Zunahme der Schakalpopulation zurückgeführt wurde - für die ihrerseits, wie sich herausstellte, die Bevölkerungszunahme verantwortlich war. Die Schakale labten sich aufwachsenden Müllhalden mit Agrarabfällen an toten Truthühnern, Hennen, Kälbern und Kühen. Der Erfolg der Hühneroperation - die auch den Tod unzähliger Wildtiere zur Folge hatte und wahrscheinlich zum Aussterben des Galiläischen Leopards führte - bestärkte den Glauben der Verantwortlichen an die Vorzüge von Gift. Als die Zahl der Menschen zunahm und die Landwirtschaft intensiviert wurde, beherrschten zunehmend Flugzeuge den Himmel Israels, die DDT und Organophosphate versprühten. Da die Habichtsadler sich von vergifteten Chukarhühnern und Tauben ernährten, verringerte sich ihr Bestand. DDT ist nun zwar verboten, doch Israels Einsatz von Pestiziden pro Anbaufläche ist noch immer der höchste aller Industrieländer. 2011 lebten nur noch acht Adlerpaare.

Seine größte Entdeckung machte Leshem jedoch Anfang der 80er-Jahre, als er im Rahmen seiner Doktorarbeit einen anderen vom Ausster-

36

ben bedrohten Greifvögel erforschte: einen mächtigen Aasfresser namens Ohrengeier. Um sich einen besseren Überblick über die Anzahl der Ohrengeier zu verschaffen, engagierte Leshem einen Piloten, der ihn während des herbstlichen Vogelzugs über den Süden von Israels Wüste Negev fliegen sollte. Was er von oben sah, erstaunte ihn. Schwärme großer Vögel, winziger Vögel, ja Vögel jeder Größe. Millionen von ihnen.

In der Nähe von Hebron hatte vor Kurzem ein Zusammenstoß mit einem Wespenbussard einen vier Millionen Euro teuren Jet der israelischen Luftwaffe abstürzen lassen, erzählte Leshems Pilot. Plötzlich war Yossi Leshem klar gewesen, worauf er seine Studien richten sollte. Schon bald durchforstete er im Hauptquartier der Luftwaffe die Berichte über Zusammenstöße von Vögeln mit Militärflugzeugen. Im Durchschnitt gab es jährlich drei schwere Kollisionen. Zwischen 1972 und 1982 waren durch Zusammenstöße mit Vögeln mehr Flugzeuge zerstört und mehr Piloten umgekommen als durch Zusammenstöße mit feindlichen Flugzeugen.

»Unterschiedliche Zugvögel kommen zu unterschiedlichen Zeiten und fliegen in unterschiedlichen Höhen«, erläuterte Leshem, ein Reserveoffizier, der in vier Kriegen im Einsatz war, den Luftwaffengenerälen. »Würden Sie nicht gern genau wissen, wann und wo?«

Die Luftwaffe stellte ihm ein motorisiertes Segelflugzeug zur Verfügung. Während der nächsten zwei Jahre verbrachte er 272 Tage damit, Schwärme von Singvögeln, Keilformationen von Gänsen und Scharen von Kranichen, Störchen und Pelikanen zu folgen, die über den Sand der Wüste Negev, über galiläisches Ackerland und vom Jewish National Fund angepflanzte Kiefernwälder flogen. Er berichtete dem Hauptquartier, dass dies nicht irgendeine Vogelzugroute sei: Es ist vielmehr die Route. Jahr für Jahr fliegen Milliarden Vögel durch Israels Luftraum. Da sich über dem Mittelmeer keine thermischen Aufwinde bilden, wird es von vielen Vögeln, die von Afrika nach Europa oder Westasien und umgekehrt ziehen, gemieden. Manche überqueren die Straße von Gibraltar oder fliegen von Tunesien nach Italien via Sizilien, doch die Mehrheit - 280 verschiedene Spezies - fliegt direkt über Israel und Palästina, die Drehscheibe zwischen drei Kontinenten, da dort immer warme Luft vom Land hochsteigt.

Leshem kam in seiner Doktorarbeit zu dem Schluss, dass Israel den

37

Weltrekord für die Dichte der Zugvögel pro Flächeneinheit wie auch für die Anzahl der Militärflugzeuge hielt, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Luft waren. Um weitere tödliche Kollisionen zu vermeiden, waren zwei Dinge nötig, erklärte er der Luftwaffe. Zum einen brauchte sie eine zusätzliche Radarstation. Glücklicherweise verkaufte damals die sich auflösende Sowjetunion gerade militärische Hardware zu Spottpreisen, und man erstand für gut 15 000 Euro eine Wetterstation aus Moldawien, deren geschätzter Wert sich auf 1,2 Millionen Euro belief. Und der jüdische Sowjetgeneral, der sie betrieben hatte und nun außer Diensten war, erklärte sich bereit, nach Israel zu kommen und die Station für die Vogelforschung einzurichten.

Zum anderen war eine Kooperation mit Israels Nachbarn erforderlich, damit Vogelbeobachter in anderen Ländern sie vor Vogelzügen, die in ihre Richtung unterwegs waren, warnen konnten. Leshem überzeugte die Generäle davon, dass er Kontakt mit der türkischen und jordanischen Luftwaffe aufnehmen sowie palästinensische und jordanische Ornithologen dazu bringen müsse, mit ihren israelischen Kollegen Daten auszutauschen. Er kannte bereits Ornithologen im Libanon, in Ägypten und sogar im Iran. Aus Syrien konnte er auf indirektem Weg, das heißt über ein Büro von Birdlife International in Amman, Informationen erhalten.

Diese Beziehungen und die getarnte Radarstation, die sie in der Nähe der Verbindungsstraße zwischen Jerusalem und Tel Aviv installierten, verringerten die Zusammenstöße um 76 Prozent und führten damit zur Vermeidung von Verlusten von schätzungsweise 575 Millionen Euro, die sonst durch völlig zerstörte oder beschädigte Flugzeuge entstanden wären, und vor allem zur Rettung des Lebens von Piloten - und Vögeln. Und vielleicht retteten sie noch viel mehr.

Sollte die Lebensfähigkeit dieses schmalen Luftkorridors oder des darunterliegenden Ökosystems, das die Zugvögel während ihrer Rast ernährt und schützt, jemals bedroht werden, wird man die Folgen weit über Israel und Palästina hinaus spüren. Vögel sind nicht nur farbenprächtig und musikalisch. Sie sind Bestäuber, Samenverbreiter und Insektenfresser. Das Ökosystem großer Teile Afrikas und Europas wäre ohne dieses Nadelöhr unvorstellbar und würde vermutlich zusammenbrechen. Es wird nicht nur durch Kampfjets bedroht.

38

Die Ohrengeier, die Yossi Leshem erforschte, sind aus der Wüste Negev verschwunden, ebenso die Bartgeier, die oberhalb des Toten Meers bei Masada nisteten. Damit nicht noch weitere Arten verschwinden, hat Leshem eine nationale Kampagne gegen Pestizide ins Leben gerufen. Und als er erkannte, dass Schleiereulen, die einst in Wirtschaftsgebäuden aus Holz Unterschlupf suchten, in den modernen Bauten keinen vernünftigen Nistplatz mehr finden, hängte er mitsamt seinen Kollegen und Hunderten von israelischen, palästinensischen und jordanischen Schülern etwa 2000 künstliche Bruthöhlen in der Nähe landwirtschaftlicher Nutzflächen auf.

»Ein Eulenpaar frisst pro Jahr rund 5000 Nager. Multiplizieren Sie das mit 2000«, sagt Leshem. »Die Bauern hörten also auf, hochgefährliche Pestizide zu verwenden. Vielleicht können wir nicht alle Pestizide aus dem Verkehr ziehen, aber wenigstens die gefährlichsten von den 826, die in Israel eingesetzt werden.« Er rückt die gestrickte Kippa zurecht, die auf seinen buschigen grauen Locken thront. »Unsere Spermien-anzahl ist um 40 Prozent zurückgegangen, unsere Krebsrate im gleichen Maß gestiegen. Alles aufgrund von Hormonen und Pestiziden. In der Chulaebene haben sie so viele Chemikalien verwendet, dass die kognitiven Fähigkeiten der dort Ansässigen beeinträchtigt werden. Wir wissen das, weil sie die Kinder dort seit 20 Jahren testen. Inzwischen testen sie die Enkel.«

In der Chulaebene nördlich des Sees Genezareth überwintern die Grauen Kraniche. In den 50er-Jahren wurde der Chulasumpf - das biologisch vielfältigste Gebiet des Nahen Ostens - trockengelegt, um das Land für den Ackerbau nutzen zu können. Zu spät erkannte Israel, dass das Sumpfgebiet der Filter des Sees gewesen war. Stickstoff und phos-phorhaltige Nährstoffe, die es einst absorbierte, flössen nun ungehindert zusammen mit so viel Torf in den See Genezareth, dass sich Israels wichtigste Wasserquelle in eine sauerstoffarme grüne Brühe zu verwandeln drohte.

3000 Hektar des Chulasumpfs mussten neu geflutet werden, um den See vor dem Sterben zu bewahren. Doch das war weniger als ein Zehntel des ehemaligen Sumpflandes, das einst nach Süden ziehende Wasservögel versorgte. Die Bauern drohten, die Kraniche, die ihre Erdnussfelder überfielen, sowie die 70.000 Pelikane und 100.000 Weißstörche, die ihre

39

Karpfen- und Buntbarschfarmen plünderten, zu vergiften, bis Leshem und seine Kollegen Mittel auftrieben, um Hunderte Kilo Mais und Kichererbsen für die Kraniche zu verstreuen und im Chulasee Moskitofische für Störche und Pelikane zu züchten.

Heutzutage werden 30 000 krächzende Kraniche von einem Traktor, der Maiskörner auf dem schwammigen Boden verteilt, von den Erd-nussfeldern in der Chulaebene weggelockt - im Winter eine tägliche Touristenattraktion mit den schneebedeckten Golanhöhen im Hintergrund. Es ist ein surreales Schauspiel in diesem ausgedörrten Korridor, in dem es nur noch sehr wenige feuchte Orte zum Kraftauftanken für Vögel gibt, die die Welt zu einem Drittel umrunden. Würde der Chula-sumpf vollständig verschwinden, könnte die Folge eine Kaskade von ökologischen Katastrophen sein, von Russland bis hin nach Südafrika.

Von einer Beringungsstation an einem Felshang auf dem Gelände der israelischen Knesset schaut Yossi Leshem von Jerusalem aus in östlicher Richtung zum Jordan und überlegt, was der Prophet Jeremia wohl gesehen hat, als er schrieb: »Selbst der Storch am Himmel kennt seine Zeiten; Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Frist ihrer Rückkehr ein.«*

»Er brauchte keine Radarstation. Er schaute hoch zum Himmel, der mit mindestens dreimal so viel Vögeln wie heute bedeckt war. Noch mehr sogar.«

Jerusalem hatte damals weniger als 2000 Einwohner. In der nahe gelegenen Wüste wird es Salbei, Sauerklee und Disteln sowie ein grünes Oberholz aus Eichen, Pistaziensträuchern und Olivenbäumen gegeben haben, in denen es von Grasmücken, Meisen, Buchfinken, Bienenfressern, Sperlingen und Honigsaugern nur so wimmelte. Aus den judäi-schen Bergen kamen Geparde, Löwen, Wölfe und Leoparden, um Rotwild, Gazellen, Oryxantilopen, Wildesel und Steinböcke zu jagen. Heute gibt es noch immer einige Vögel. Die meisten anderen Tiere sind jedoch verschwunden.

* Jeremia, 8,7.

40

»Unsere Naturschutzgebiete sind lediglich Fragmente dieses alten Ökosystems«, sagt Leshem. »Wir sind ein Land von der Größe von New Jersey, dessen Nordhälfte völlig überbevölkert ist. Überall gibt es Straßen und Sperranlagen, die die Gazellen- und Steinbockherden auseinanderreißen. Ein Gazellenbock muss eine Gruppe weiblicher Gazellen dominieren. Plötzlich ist da diese Mauer, und er kann nicht hin zu ihnen. Dasselbe gilt für die Mungos und Wölfe - sie wandern 70 Kilometer pro Nacht, um Beute zu finden. Vögel können fliegen. Doch Säugetiere und Reptilien: Die haben ein Problem.« Er deutet auf die judäischen Berge am Stadtrand, wo es noch eine kleine Herde mit 20 Gazellen gibt. »Wildhunde jagen ihren Kälbern hinterher. Ihre Zukunft steht in den Sternen.« Und die der Menschen ebenfalls, fügt er hinzu. »Die Palästinenser sind sehr zersplittert. Wie die Tierwelt.«

Die Wüste

Tief in der Wüste Negev, im Sand der Aravasenke oberhalb von Israels Südspitze, gibt es ein eingezäuntes Naturschutzgebiet für die noch verbliebenen Säugetiere. Zu diesen gehört die Weiße Oryxantilope, die von den Kreuzfahrern für ein Einhorn gehalten wurde. Diese Oryxunterart, die bis auf ein paar Exemplare in Zoos auf anderen Kontinenten ausgestorben war, wird hier in der Hoffnung gezüchtet, sie wieder in ihr heimisches Ökosystem einzuführen. Die hier lebenden Arabischen Leoparden, Karakale, Wölfe und Hyänen sind eingesperrt, doch die Antilopen, Steinböcke und anderen Paarhufer streifen entlang einer fünf Kilometer langen Schleife umher, die von Touristen befahren werden darf. Hier gibt es sogar Strauße, auch wenn es sich dabei um somalischen Ersatz für die ursprüngliche einheimische Unterart handelt: den Arabischen Strauß, der zuletzt 1966 hier gesichtet wurde.

Zehn Minuten entfernt liegt Ketura, der Kibbuz, in dem das Arava Institute untergebracht ist, das ein Diplom-Umweltstudien-Programm bietet. Die Lehrkräfte des Instituts, die in den Bereichen erneuerbare Energien, grenzübergreifendes Wassermanagement und nachhaltige Landwirtschaft unterrichten, sind jüdische und arabische Israelis. Viele Studenten kommen auch aus Jordanien, nur wenige Kilometer im Osten. Eine wichtige Grundüberzeugung des Arava Institute lautet, dass

42

die Umwelt uns allen gleichermaßen gehört und wir Umweltkrisen wie die derzeitige, deren Dringlichkeit alle politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Menschen in den Schatten stellt, gemeinsam meistern müssen.

Im Speisesaal für Studenten und Kibbuzniks gibt es Milch aus der eigenen Molkerei und reichlich frische Gurken, Tomaten und Grüngemüse. Zu drei Mahlzeiten am Tag Salat zu essen - eine Gewohnheit, die Israelis und Palästinensern gemeinsam ist - geht zurück auf die Pioniertage, in denen Fleisch ein Luxus war, und mag dafür verantwortlich sein, dass die Angehörigen beider Völker die höchste Lebenserwartung der Welt, nämlich fast 80 Jahre, haben - und das trotz der vielen Pestizide. Einige davon werden sogar hier eingesetzt: Das Einkommen des Kibbuz Ketura stammt vor allem von Hainen mit nicht einheimischen Echten Dattelpalmen, einer Spezies, die gefährdet ist durch einen Käfer, dessen Weibchen ihre Eier innerhalb der Dattelkerne ablegen. Die sich daraus entwickelnden Larven greifen dann die Bäume an. Diese mit dem Einsatz von Chemikalien zu schützen ist eine Arbeit, die die Israelis nicht leisten wollen und die die Palästinenser, deren Mobilität und Arbeitserlaubnis durch die militärische Besatzung stark eingeschränkt ist, nicht leisten können, selbst wenn sie es wollten. Als Folge davon ist die Bevölkerungsdichte im Heiligen Land durch Tausende landwirtschaftliche Gastarbeiter aus Thailand, einschließlich eines Kontingents im Kibbuz Ketura, das Jobs wie diesen erledigt, noch größer geworden.

Die schlecht bezahlten thailändischen Arbeiter, die in ihrer Heimat Jäger sind, ergänzen ihre Nahrung in Israel, indem sie mit Fallen und Steinschleudern Gazellen, Dachse, Schakale, Füchse, Kaninchen und Wildschweine erlegen - ja sogar Kühe und Hunde. Mithilfe von Leimruten fangen sie Nagetiere, Vögel, Frösche, Salamander, Schlangen und Echsen. Da die jüdischen Speisegesetze nur das Schlachten einheimischer Tiere erlauben, jagen nur wenige Israelis. Doch schon jetzt hat sich die Zahl seltener wild lebender Tiere durch 30.000 thailändische Fallenleger stark verringert, wie der Gründer des Arava Institute Alon Tal in seinem Buch Pollution in a Promised Land schreibt. Allein auf den Golanhöhen haben sie seinen Schätzungen zufolge 90 Prozent der Gazellenpopulation vernichtet.

43

Tal, ein gepflegter Mann Anfang 50 mit grauem Kinnbart, gehört zu den wenigen israelischen Umweltschützern, die es gewagt haben, ein sehr schwieriges Thema in einer Nation anzuschneiden, die gegründet wurde, um eine Kultur vor der Vernichtung zu retten. »Unser Land ist voll. Künftige Historiker werden die derzeit völlig verfahrene Lage vielleicht als eine der größten Tragödien Israels erkennen.« Das Bevölkerungsproblem hat sich laut Tal, dem stellvertretenden Vorsitzenden der israelischen Grünen, durch die staatlichen Zuschüsse zugespitzt, mit denen ultraorthodoxe Familien für jedes geborene Kind belohnt werden. »Ein orthodoxer Jude hinterlässt bei seinem Tod rund 100 Nachkommen. Denken Sie nur mal an all die Windeln!«

Das Problem, das in diesen Windeln steckt, erweist sich nicht nur als tödlich für die Umwelt, sondern auch für die Menschen, wenn Juden und Palästinenser denselben Grund und Boden für sich beanspruchen. Dass beide eine sehr hohe Lebenserwartung haben, trägt nur noch weiter zu ihrem Bevölkerungsproblem bei. Als Professor der Ökologie an der Ben-Gurion-Universität hat Tal viele Umweltprojekte mit palästinensischen Kollegen entworfen, vor allem im Hinblick auf ein gemeinsames Wassermanagement. »Doch bei allem ist das Bevölkerungsproblem das Grundproblem. Wenn wir das nicht bald lösen, wird es zu spät sein. Wir werden riesige ökologische und soziale Probleme bekommen. Ich würde alles andere dafür fallen lassen, um es anzupacken. Aber das ist sehr schwierig.«

Alon Tal fährt von Ketura aus eine halbe Stunde Richtung Süden nach Eilat, Israels südlichster Stadt. Auf der anderen Seite der Grenze zu Jordanien, in einem Days Inn in Akaba, wird er zu einer Versammlung von Studenten des Arava Institute sprechen: jungen Jordaniern, Juden und Palästinensern, die als Umweltplaner und -Wissenschaftler für Regierungsstellen und gemeinnützige Organisationen tätig sind. Unterwegs kommt Tal an israelischen Entsalzungsanlagen am Golf von Akaba vorbei, in denen Salzwasser in Trinkwasser umgewandelt wird.

Einer der Gründe dafür, dass die Menschen Tal zufolge die drohende Überbevölkerung leugnen, ist der technologische Optimismus seines Landes. Der Glaube, dass Israel eine Wüste zum Blühen bringen könne, brachte Spenden von Juden aus aller Welt ein und führte zu Erfindungen wie der Tröpfchenbewässerung. Als David Ben-Gurion klar wurde, dass dem Gelobten Land, in dem Milch und Honig flossen, eine ent-

44

scheidende zeitgenössische nahöstliche Zutat fehlte - nämlich das Öl -, forderte er jüdische Physiker weltweit dazu auf, das Sonnenlicht, die im Überfluss vorhandene Ressource seines Landes, nutzbar zu machen. Das Ergebnis waren die modernen Sonnenkollektoren auf den Dächern.

Nicht allein die Juden sind der Überzeugung, dass sich endlose Möglichkeiten finden lassen, um die biologische Aufnahmefähigkeit des Landes zu vergrößern. Tareq Abu Hamed, ein Palästinenser, der das zum Arava Institute gehörende Center for Renewable Energy and Energy Conservation leitet, überdeckt den Campus mit Solarmodulen. Sein Ziel ist es, die Solarenergie zu perfektionieren, um Wassermoleküle in ihre Komponenten Sauerstoff und Wasserstoff zu zerlegen und dann den Wasserstoff in einem auf Bor basierenden Medium zu lagern und bei Bedarf als kohlenstofffreien Treibstoff zu verwenden.

»In dieser Region gibt es die stärkste Sonneneinstrahlung auf der Welt. Wir können die Verschmutzung verringern und uns energieunabhängig machen«, sagt er.

Doch alle technologischen Lösungen für das, was die Existenz von Israel und der Palästinensergebiete bedroht, beißen sich mit den Realitäten. Eilats Entsalzungsanlagen sind inzwischen umgeben von riesigen Salzhügeln. Ein Teil davon wird als Salz des Roten Meers für Aquarien verkauft, ein Teil als koscheres Tafelsalz. Die Märkte können jedoch keine unbegrenzten Mengen aufnehmen, und wenn man den Überschuss zurück in den Golf kippt, gefährdet man die Organismen im Meer. Es erfordert auch erhebliche Energie, Meerwasser durch Umkehrosmose-filter zu leiten. In Israel, in dem es nicht nur kein Öl gibt, sondern auch keine Flüsse, die sich zur Gewinnung von Wasserkraft stauen lassen, stammt die Energie aus Kohlekraftwerken, die die Mittelmeerküste des Landes in Nebelwolken hüllen. 2011 gab es einen so großen Wassermangel, dass Israels Entsalzungsanlagen aufgrund einer Notverordnung rund um die Uhr arbeiteten und noch mehr Kohle verbrannten.

Mehr Sonnenenergie scheint ein offensichtliches Heilmittel zu sein, doch wenn man vom Sonnenlichtvorteil des Nahen Ostens spricht, darf man nicht außer Acht lassen, dass die Effektivität von Sonnenkollektoren bei einer Temperatur von 45 Grad, die in Arava häufig erreicht wird, nachlässt. »Wir arbeiten an einer Lösung«, sagt Abu Hamed und fährt sich über den kahl rasierten Kopf.

45

Doch die Temperaturen steigen weiter.

Sollte der Patriarch Jakob zurückkehren - er kam vor fast 4000 Jahren hier in der Nähe vorbei, als er unterwegs zu seinem Sohn Josef war, der Ägypten vor zukünftigen Engpässen, den »sieben mageren Jahren«, warnte -, würde ihm die Landschaft, abgesehen davon, dass es viel weniger Tiere gibt, immer noch vertraut vorkommen. Die Vegetation besteht auch heute noch vorrangig aus einer dürreresistenten Akazie, der Nahrungsquelle für Gazellen, Steinböcke, Insekten und Vögel. »Die Landwirtschaft in der Arava-senke basiert auf den Akazien«, sagt der Ökologe Elli Groner, einer von Abu Hameds Kollegen am Arava Institute. »Sie sorgen dafür, dass das Erdreich und damit auch das darin gespeicherte Wasser nicht weggeschwemmt werden.«

Das Problem ist, dass die Akazien aufgrund verringerter Niederschlagsmengen absterben.

»Wenn die nicht mehr da sind, wird das gesamte Ökosystem zusammenbrechen - das heißt, es wird das passieren, was die Ökologen als Zustandswechsel bezeichnen. Wir wissen aber nicht, wie dieser neue Zustand aussieht. Niemand kann das vorhersagen.«

Die israelische Naturschutzbehörde hat vorgeschlagen, die Akazien zu wässern. Elli Groner, der hier die langfristige ökologische Forschung leitet, nimmt seine Drahtgestellbrille ab und deutet auf das trockene Tal. »Mit Wasser vom See Genezareth? Von den Entsalzungsanlagen?«

»Israels Forstwirtschaftsamt«, fügt er hinzu, »tat das Einzige, wovon es etwas versteht. Es fing an, neue Akazien zu pflanzen. Mit einer Spende an den Jewish National Fund kann man nun in Israel eine Baumpatenschaft übernehmen, um eine tote Akazie zu ersetzen.«

Bevölkerungsökologen sprechen oft von »Netherlands Fallacy«, dem niederländischen Trug- oder Fehlschluss - womit sie meinen: Die Tatsache, dass so viele auf kleinstem Raum lebende Niederländer einen so hohen Lebensstandard haben, ist kein Beweis dafür, dass Menschen in einer im Grunde genommen unnatürlichen, künstlichen Umgebung gedeihen können. Wie alle anderen brauchen auch die Niederländer Dinge, die nur ein Ökosystem bieten kann. Glücklicherweise können sie es sich leisten, das Fehlende andernorts zu kaufen. Auch Israel überlebt dank des Überschusses (und der Großzügigkeit) anderer.

46/47

Was aber, wenn die Kosten für Treibstoff, um Bananen, Heidelbeeen oder Getreide über Ozeane ins Land zu bringen, immens steigen - durch Treibstoffmangel oder durch das, was durch Verbrennen von Treibstoff in die Atmosphäre freigesetzt wird? Sollten Israel, die Autonomiegebiete oder irgendein anderes Land der Erde je zu Autarkie gezwungen sein, werden sie mit zahlreichen menschengemachten Variablen fertigwerden müssen - und mit der Tatsache, dass Menschen von anderen lebenden Organismen abhängig sind, die für ihr Gedeihen ausreichend Boden und Wasser brauchen.

Dies alles gilt nicht nur für Israelis und Palästinenser: Im Heiligen Land sind sie nicht einmal die Fortpflanzungsfreudigsten. Beduinenfamilien, vermutet Alon Tal, haben ehemals im Durchschnitt 14 Kinder gehabt, was der weltweit höchste Durchschnitt wäre. Da sie seit Menschengedenken umherziehende Wüstennomaden sind, lässt sich das nie genau sagen. Sicher ist jedoch, dass sie zahlreich sind.

Da nur noch die Wüste Negev Raum bietet, um weitere Städte und Militärstützpunkte zu bauen, beansprucht Israel Land, auf dem die Beduinen traditionell ihre Herden grasen ließen. Da sie kaum eine Alternative haben, ziehen sie in die Städte, die Israel auch für sie baut.

In der neuen Beduinenstadt Rahat steht Ahmad Amrani, von Beruf Lehrer und wie Alon Tal ein Grüner, auf dem Flachdach des vierstöckigen Hauses, das er sich nun mit verschiedenen Mitgliedern seiner Familie teilt. Tatsächlich bewohnen die Amranis die gesamte Straße. »Hier wohnt in jeder Straße eine andere Familie«, sagt er und zeigt auf seine Stadt, in der zwischen Staub und Plastikabfällen 13 Moscheen in die Höhe ragen.

Sein Haus mit einer Fassade aus poliertem Jerusalemer Kalkstein ist weitgehend leer. Hinter dem Haus steht ein Beduinenzelt, in dem seine Verwandten, auf Teppichen sitzend und gesüßten Tee trinkend, den größten Teil ihrer Zeit verbringen. Im Unterschied zu seinem Vater und Großvater trägt Ahmad keinen Kaftan und keine Kufiya. Er hat auch die Universität besucht, als Erster in seiner Familie.

»Als ich vor zehn Jahren zur Ben-Gurion-Universität ging, war ich einer von vier beduinischen Studenten. Heute sind es 400.« Er macht eine kleine Pause. »Und 350 davon sind Frauen.«

In der Enge der Städte zu leben, nachdem sie ihr Leben lang auf dem Rücken von Kamelen verbracht und Ziegen durch eine offene Wüste getrieben haben, ist für beduinische Männer nicht einfach, erklärt Ahmad. Niemand wird mehr zum Scheich. Da die meisten Männer nicht arbeiten oder ihre Familie versorgen, übernehmen Frauen diese Rolle. Die jungen Frauen erkennen sehr schnell, dass dies umso besser funktioniert, je besser ihre Ausbildung ist.

Die große Frage ist nun, wen diese gebildeten Frauen heiraten werden. »Die Sache ist heikel«, sagt Ahmad Amrani. »Da ihr Selbstwertgefühl gestiegen ist, fällt es ihnen schwer, passende Partner zu finden. Immer mehr von ihnen bleiben Single. Und niemand hat mehr 14 Kinder.« Er steuert auf das Zelt zu, wo es Tee und Mandelkekse gibt. Bald werden seine Frau, eine Lehrerin, und ihr einziges Kind, ein Sohn, nach Hause kommen.

#

Bevor ich Israel und Palästina verlasse, gilt es, noch eine weitere Frage zu stellen. Die Antwort darauf wird jedoch abseits dieses heiß glühenden nahöstlichen Krisenherds deutlicher werden, wo menschliche Leidenschaften, sowohl spirituelle als auch hitzige, sich nicht auf ein reines Bevölkerungsproblem reduzieren lassen. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass der Kampf um kostbare Brunnen bereits in der Zeit der Genesis, als hier nur wenige Tausend lebten, unter den stets wachsenden Stämmen im Gange war.

DIE VIERTE FRAGE

Wenn sich herausstellt, dass die Erde nur mit einer Bevölkerung von weniger als den zehn Milliarden plus, auf die wir derzeit zusteuern, oder sogar mit weniger als unseren bereits erreichten sieben Milliarden zukunftsfähig ist, wie gestalten wir dann eine Ökonomie für eine zunächst schrumpfende und danach stabile Bevölkerung - soll heißen, eine Ökonomie, die gedeihen kann, ohne auf ständiges Wachstum angewiesen zu sein?

47-48