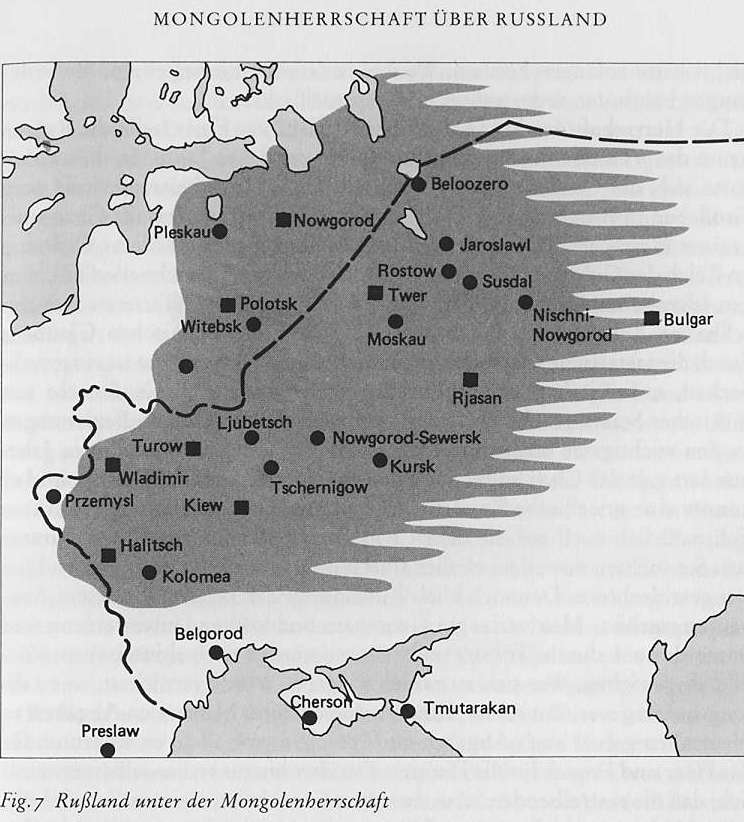

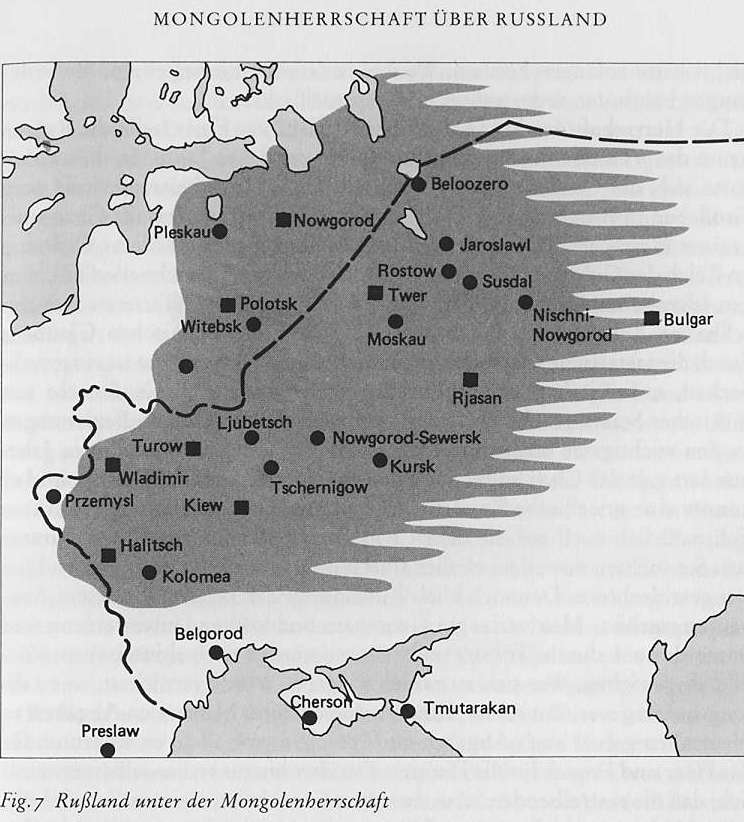

Mongolenherrschaft über Rußland

243-248-260

Im Lauf des 13. Jahrhunderts tauchten die Mongolen von Asien her im russischen Steppengebiet auf, ohne daß die Russen darin eine ernste Gefahr hätten erkennen können. Man glaubte an das erneute Auftauchen eines Steppennachbarn, wie man es aus dem Verlauf der vergangenen Jahrhunderte schon gewohnt war. In Wirklichkeit handelte es sich diesmal aber um eine ganz neuartige Erscheinung.

Fast der gesamte asiatische Kontinent einschließlich großer Teile von China und der gesamten mittelasiatischen Gebiete stand bereits unter der Zentralherrschaft der Mongolen, die damit das größte territorial geschlossene Reich gegründet hatten, das die Welt je gesehen hatte. Kernland und Zentrum dieses Reiches war die Mongolei, und sein Begründer trug den Namen Temudschin (»bestes Eisen«), den sich im 20. Jahrhundert der neue Herr eines solchen Riesenreiches, nämlich Stalin, zulegte.

Dieser Temudschin hatte sich den Titel Dschingis Chan zugelegt. Das Volk, mit dem er seine Siege erfocht, wurde später als Tartaren bekannt. Das Wort »Mongolen« stammt von ihrem Wort für »kühn« — mongu ab, war also ein Ehrenname. Zwar war dieses Mongolenvolk an Zahl verhältnismäßig klein, aber es hatte sich besonders durch die Unterwerfung und Assimilierung verschiedener Turkvölker ein so gewaltiges Menschenreservoir geschaffen, daß es mit, besonders für die damalige Zeit, zahlenmäßig außerordentlich starken, straff gegliederten, hervorragend disziplinierten und darüber hinaus noch ausgezeichnet geführten Heeresmassen operieren konnte.

Kleinste Zelle des mongolischen Heeres war die Zehnergruppe, die also »um den Kochkessel und das Zelt« organisiert war. Zehn solcher Zehnergruppen bildeten eine Hundertschaft oder Kompanie usw. Allein diese Gliederung war jeder europäischen oder arabischen zur damaligen Zeit überlegen und ermöglichte eine hervorragende Führung.

Weiterhin besaßen die mongolischen oder tartarischen Heere bereits eine echte Artillerie mit Pulverkanonen, Schleudermaschinen und Brandbomben aus Töpfen, die beim Aufschlag zerbrachen und eine brennende Flüssigkeit ausspritzten. Dem so ausgerüsteten und gegliederten Heer standen ausgezeichnet geschulte chinesische oder sarazenische Verwaltungsbeamte, erfahrene Verkehrstechniker und hervorragende Nachrichten- und Kundschafterdienste zur Seite.

Die Stärke des mongolischen Heeres lag zudem in seinem religiösen Missionseifer. Die Mongolen und an ihrer Spitze Dschingis Chan waren zwar Heiden, aber radikale Monotheisten. Jedes Abweichen von der Eingottgläubigkeit betrachteten sie als Todsünde.

Wie bekannt, hat Dschingis Chan sich selbst als Geißel Gottes bezeichnet und in dessen Namen die schrecklichsten Massenmorde verübt. Nach neuen Schätzungen brachte er 20 Millionen Menschen um. In der Praxis sah das allerdings so aus, daß er alle, die er brauchen konnte — und dazu gehörten neben Technikern und jungen Frauen sogar Künstler —, in die Gefangenschaft führte und wehrfähige junge Männer ins Heer steckte, alle anderen aber niedermachte.

Die Entscheidung über das Schicksal Rußlands fiel 1255 in Karakorum, dem Sitz des Groß-Chans in der Mongolei. Zwar war acht Jahre vorher Dschingis Chan gestorben, aber in seinem Vermächtnis hatte er die Weisung erteilt, die Welteroberung zu vollenden. Unter seinem Nachfolger beschloß die Versammlung der Großen des Reiches drei neue Kriegszüge, einen nach Korea, einen nach Südchina und einen nach Europa.

Den Oberbefehl für den europäischen Feldzug übernahm ein Enkel Dschingis Chans, Batu. Ohne sich, wie sonst alle Heere, an die übliche Zeit für den Feldzug, nämlich den Sommer, zu halten, überschritt er mit 150.000 bis 200.000 Reitern sowie dem entsprechenden Gefechts- und Versorgungstroß die Grenze von Asien nach Europa und unterwarf unter schrecklichen Greueln alle russischen Fürstentümer sowie die Bulgaren, so daß er im März 1238 vor Nowgorod stand.

Die Russen glaubten, nur ein göttliches Wunder hätte ihre Stadt Nowgorod gerettet. In Wirklichkeit kannte der dort befehligende Tartarengeneral Sabutai durch seinen Nachrichtendienst genau die Klima- und Bodenverhältnisse dieser Gegend. Er fürchtete daher, das eintretende Tauwetter könnte vor allem seine Geschütze manövrierunfähig machen. In den nächsten beiden Jahren stießen die Mongolen nach Süden vor und eroberten und zerstörten am 6. Dezember 1240 Kiew, die Mutter der russischen Städte, mit seinen 400 Kirchen und acht Märkten so gründlich, daß in ihm erst im 19. Jahrhundert wieder neues Leben erwachte.

In dieser Lage blieb den russischen Fürsten keine andere Wahl, als sich zu fügen. Das galt vor allem für diejenigen, die im Osten liegende Fürstentümer innehatten. Anders verhielt es sich dagegen mit Fürsten, die sich an den Westen anlehnen konnten. Tatsächlich bot auch der Papst Alexander Newskij seine Hilfe an, obwohl er zuvor gegen ihn zum Kreuzzug aufgerufen hatte.

244/245

Alexander Newskij durchschaute aber den päpstlichen Schachzug und lehnte die Hilfe schroff ab. In klarer Einsicht, daß eine Politik der Neutralität für ihn nicht in Frage kommen konnte, da sonst sein Fürstentum zwischen den beiden Großmächten im Westen und im Osten zerrieben worden wäre, schloß er sich schließlich dem Osten, d.h. den Mongolen, an. Der Hauptgrund dafür wird wohl gewesen sein, daß die Mongolen die orthodoxen Christen nicht verfolgten, sondern ihnen ihren eigenen Glauben beließen.

Trotz der darin liegenden Demütigung begab sich Alexander an den Hof des Chans der Goldenen Horde, die als westliche Gruppe dem Großchan in Karakorum unterstand, und unterwarf sich. Aus Dankbarkeit setzte ihn der Chan als Großfürst von Kiew ein. Allerdings blieb er nicht dort, sondern kehrte nach Nowgorod zurück, weil er mit dem zerstörten Kiew nichts hätte anfangen können. Weitere tartarische Ehrungen und Beförderungen belohnten seine politische Geschmeidigkeit.

245

Die Herrschaft der Mongolen über Rußland, die die Russen heute das »Tartarenjoch« nennen, dauerte rund 240 Jahre. In dieser Zeit hatte sich die Goldene Horde rasch ein Unabhängigkeitsverhältnis vom Großchan in Karakorum erworben, und seit etwa 1260 war ihr Chan souveräner Herrscher. Die bereits seit langem herrschende staatliche Ordnung im Reich der Goldenen Horde festigte sich noch mit dem schnellen Eindringen islamischer Kultureinflüsse und dem Übergang der Tartaren zu einer seßhaften Lebensweise.

Nach der Übernahme des islamischen Glaubens durch die tartarische Oberschicht entwickelte sich dieser Staat zu einer politischen, militärischen und kulturellen vorderasiatischen Großmacht mit türkischer Staatssprache und ganz normalen diplomatischen Beziehungen zu den wichtigsten Staaten und Stadtstaaten in Ost und West. Im 14. Jahrhundert galt der Chan sogar den Fürsten seiner Zeit als ebenbürtig, und er konnte eine griechische Kaisertocher heiraten.

Diese Wandlungen wirkten sich natürlich auch auf die dem Chan unterstehenden russischen Fürsten aus. Sie suchten vor allem eheliche Verbindungen zu den tartarischen Fürstengeschlechtern.

Dennoch blieb Rußland für die Tartaren ein reines Ausbeutungsgebiet. Man verlangte Gehorsam und völlige Unterwerfung und setzte sie auch durch. Tribute und Steuern wurden nach chinesischem Vorbild eingetrieben. Wer sich zu zahlen weigerte, wurde vernichtet, wer zahlungsunfähig war, mit seinen Kindern verschleppt.

Neben den Abgaben an Naturalien gab es auch Abgaben an Menschen, vor allem an Rekruten für das Heer und Frauen für die Harems. Darüber hinaus war es selbstverständlich, daß die eintreibenden Steuerbeamten Geschenke, meist in Gestalt hübscher Mädchen, erhielten. Aus alldem ergaben sich höchst unerfreuliche Zustände, die besonders auch unter den russischen Fürsten zur gegenseitigen Denunziation und Übervorteilung führten. Im übrigen wurden aber die russischen Fürsten von den Tartaren nach dem Prinzip divide et impera unterstützt. Steuerfrei war lediglich die Geistlichkeit.

Wie schon gesagt, ließen die Tartaren die orthodoxe Kirche unberührt. Dadurch entstanden ähnliche Verhältnisse wie im frühmittelalterlichen Frankenreich, d.h. die Kirche war die einzige Autorität im Land und wurde darüber hinaus zum Symbol und zur Trägerin des Einheitsbewußtseins. Daneben aber und im Unterschied zum Frankenreich wurde die Religion zu dem Band, das die Russen zusammenhielt und sie zugleich von den nichtchristlichen Tartaren unterschied. So fielen die Begriffe »Russe« und »Christ« zusammen, wie ja noch heute der russische Bauer von jener Zeit her einfach mit dem Wort »Christ« (krestjänin) bezeichnet wird.

246

Gewiß hat die Tartarenherrschaft in Rußland tiefe Spuren hinterlassen, die noch heute zu erkennen sind. Hier wird die Frage nach dem Verhältnis Rußlands zum westlichen Abendland aufgeworfen. Zweifellos war das riesige Land während der Tartarenherrschaft asiatischen Einflüssen ausgesetzt und ganz bestimmt auch vom Abendland fast ganz abgeschnitten. So wurden viele der tartarischen Gepflogenheiten in bezug auf die Staatsverwaltung und die Ausübung der Herrschaft und des Strafvollzugs von den Russen übernommen. Selbstverständlich wirkte die Fremdherrschaft auch, wie jede Herrschaft dieser Art, korrumpierend auf den Einzelnen; im Fall der Tartarenherrschaft galt das in besonderem Maße.

»Das tatarische, auf seiner brutalen Erniedrigung des Menschen beruhende Herrschaftssystem mit seinem Zwang zur unbedingten Unterwürfigkeit und völligen Rechtlosigkeit und seiner Begünstigung der Würdelosigkeit untergrub systematisch die innere Bindung an das Rechts- und Sittlichkeitsgefühl und nährte die minderwertigen Instinkte wie Kleinlichkeit, Selbstsucht, Skrupellosigkeit, Geldgier, so daß aufs Ganze gesehen die Zustände unter der Tatarenherrschaft auch in diesem Betracht ein recht trübes Bild ergeben.«197)

Als entscheidend muß allerdings angesehen werden, daß das russische Volk damit vom gewaltigen Erlebnis des europäischen Mittelalters abgeschnitten wurde. Die Auswirkungen davon sollten sich noch über Jahrhunderte hinweg bis in die Neuzeit hinein zeigen. Nicht zuletzt ist auch das russische und später das sowjetische Heer durch all die genannten Ereignisse und Situationen entscheidend geprägt worden.

#

Rußland war also von den Mongolen erobert worden.

Diese richteten dann aber unter Batu als nächstes ihre Eroberungszüge gegen Ungarn. Nach außerordentlich modern anmutenden strategischen Gesichtspunkten schirmte dabei Baidar mit einer Nebenarmee das unter Batu vorrückende Hauptheer vor Angriffen aus Polen, Schlesien und Böhmen ab. Am 24. März 1241 zerstörte er Krakau, fiel in Oberschlesien ein und zog, die Oder abwärts marschierend, an Brieg und Breslau vorbei Richtung Liegnitz.

Während dieser Zeit waren die Kräfte des Staufenkaisers Friedrich II. und des Papstes Gregor IX. durch einen Streit untereinander gebunden, so daß die bedrohten Länder auf sich selbst gestellt blieben. Herzog Heinrich II. von Niederschlesien versammelte daraufhin an der Westgrenze seines Reiches ein kaum 10.000 Mann starkes Heer aus schlesischen und großpolnischen Rittern, Resten der Krakauer Ritterschaft, Templern, Johannitern, Deutschordensrittern sowie Bürgern und Bauern und stellte sich den weit überlegenen mongolischen Reitertruppen, die etwa 30.000 bis 40.000 Mann umfaßt haben dürften, auf der Walstatt bei Liegnitz entgegen. Ohne Aussicht auf jeglichen Erfolg im Kampf schlugen sich die abendländischen Truppen hervorragend, wurden aber dennoch vernichtend geschlagen.

247

Allein die Templer beklagten den Tod von 500 Rittern; auch Herzog Heinrich II. fiel getreu seinem Ritterwort zum Schutz der Schwachen seines Landes. Dennoch drang die Nebenarmee unter Baidar nicht weiter die Oder abwärts, sondern nahm Verbindung mit der Hauptarmee auf, wie es ihrem Auftrag entsprach. Diese hatte etwa zur gleichen Zeit den Ungarnkönig Bela IV. bezwungen und wandte sich nach einem Vorstoß in die Lausitz nun nach Südosten.

Doch der überraschende Tod des Großchans erzwang die Rückkehr Batus, der sich allerdings nach Rußland zurückzog und dort die genannte unabhängige Tartarenherrschaft begründete.

Vom Abendland aber war die Gefahr aus dem Osten durch ein deutsch-polnisches Heer abgewendet worden, das sich bis zum letzten Mann für seine Brüder geopfert hatte, um die asiatische Schreckensherrschaft abzuwehren.

Was — so darf man fragen — wäre geschehen, wenn sich Heinrich II. mit seinem Heer nicht geopfert hätte?

Schlesien und Polen wären eine leichte Beute der Nebenarmee Baidars geworden, die außerdem ruhig ihren Auftrag der Vereinigung mit Batu hätte erfüllen können. Der Kaiser war im Süden gebunden, und niemand hätte die Macht gehabt, ein sich wehrlos den Tartaren auslieferndes Ost- und Mitteleuropa diesen wieder zu entreißen. Wieder hätte die europäische Geschichte damit einen völlig anderen Verlauf genommen.

Wenn wir aber Geschichte sagen, so meinen wir nicht nur das äußerliche Geschehen, vor allem nicht nur das militärpolitische, sondern in erster Linie auch das kulturelle, das in seiner ungeheuren Vielfalt sich unter mongolischer Herrschaft niemals so hätte entfalten können, wie das dann tatsächlich geschah. Ein schwerer Kampf und zahllose Opfer waren notwendig, damit Europa den Weg weiter beschreiten konnte, den es seiner geistigen Mission gemäß gehen mußte.

248

Spätzeit des Mittelalters

249-260

Etwa mit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts trat das Mittelalter in sein Spätstadium, in seinen »Herbst«. Die beginnende Auflösung des Heiligen Römischen Reiches, der Machtsturz des Papsttums und die Säkularisierung der mittelalterlichen Ordnung setzten dafür die Zeichen. Vorbei ist die Zeit, in der ein Hartmann von Aue noch singen konnte:

|

Mein

Glück die Sorge nie verlor Die künden, daß ein Frühling lenzt, Der überall Als süße Augenweide glänzt. Gott helf uns all Hin in den zehnten Chor, Aus dem den Höllenmohr Verstieß die Untreu sein. Die Guten aber gehen ein |

Die Weltlust eh umfing mich ganz, Daß unverweilt Ich sehnte mich nach ihrem Glanz. Ich bin geheilt. Gott hat getan mir Gutes groß, Wie ihm gefällt: Er machte mich der Sorge los, Die manchen hält Gebunden fest am Fuß, Daß er vergehen muß, Wenn ich in Christes Schar Der Seligkeit teilhaftig war.198 |

wikipedia Hartmann_von_Aue |

Das Bürgertum in den Städten erlebt einen allmählichen Aufstieg, der zur Überwindung des Feudalstaates und zum allmählichen Übergang zum modernen Beamtenstaat führt. Aus der ursprünglichen Einheit des Mittelalters löst sich die europäische Staatengemeinschaft heraus, an der aber Rußland aufgrund der Mongolenherrschaft zunächst nicht teilnehmen konnte. Im Spiel der Kräfte werden allmählich Mächtekombinationen entscheidend.

An militärischen Ereignissen wurden drei Epochen bestimmend: Der Hundertjährige Krieg Englands gegen Frankreich mit dem Auftreten der Jeanne d'Arc, die Eroberung Konstantinopels durch die Türken und der Sieg des Moskauer Großfürsten über die Tartaren bei Kulikowo.

Doch beginnen wir mit dem Hundertjährigen Krieg.

Im Jahr 1066 waren am 14. Oktober die »Hauskerle« und Bauern König Harolds II. dem Angriff der überlegenen, gepanzerten Ritter Herzog Wilhelms von der Normandie erlegen. Herzog Wilhelm machte sich zum König von England, mußte die beiden Sprachen Angelsächsisch und Französisch nebeneinander akzeptieren, behielt die alte englische Grafschaftseinteilung bei und duldete es nicht, daß die großen Barone selbständige und unabhängige Territorialherren wie auf dem Festland wurden.

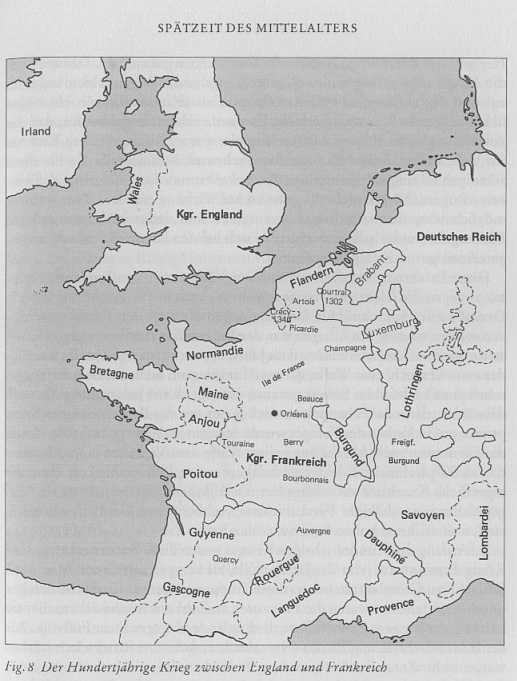

Nun besaßen aber die Könige von England nicht nur die Normandie, sondern darüber hinaus eine ganze Reihe großer französischer Lehen (s. Fig. 8), zu denen die Bretagne, das Anjou, Maine, die Touraine, das Poitou, Guyenne und die Gascogne gehörten. Da dieses angevinische Reich die Vormacht im Westen Frankreichs besaß, kam es nach mehreren früheren Auseinandersetzungen 1339 zum sog. Hundertjährigen Krieg, der erst 1453 beendet wurde. Die Kriegsgründe waren klar: Frankreich empfand den englischen Besitz auf französischem Boden ebenso unerträglich wie England die Lehnsabhängigkeit von der französischen Krone.

Zunächst sah es gar nicht so aus, als könne Frankreich diesen Krieg gewinnen. Noch immer zwar galt die französische Ritterschaft durchaus als eine der besten, obwohl sie im Jahr 1302 in der sog. Sporenschlacht von Kortrijk (Courtray) von den flämischen Bürgern unter besonders günstigen Verhältnissen geschlagen worden war. Es gab in der damaligen Zeit einfach keinen Zweifel daran, daß die Herrschaft der Ritter auf dem Schlachtfeld ungebrochen ist. Sicher erkannte man auch die Ursache für den Sieg des Fußvolks in dieser Schlacht, der in der hervorragenden Ausnutzung des Geländes und im Angriff der Spießer auf die am Hindernis hängengebliebenen Ritter lag.

Die späteren Ereignisse wie etwa die Schlacht von Rosebeke im Jahr 1382 gaben dann auch denjenigen, die die Ursache der französischen Niederlage so beurteilten, recht. Dennoch erschien der flämische Sieg bei Kortrijk der damaligen Welt als etwas Unerhörtes. Auch war es geradezu aufsehenerregend, daß die flämische Ritterschaft dabei abgesessen war und den Kampf zu Fuß durchgefochten hatte. Zweifellos lag der Grund für dieses Verhalten darin, daß die flämischen Herren ihren Bürgern zeigen wollten, daß sie mit ihnen auf Gedeih und Verderb verbunden waren. Auch das war etwas ganz Neues.

Früher war es nur zu oft vorgekommen, daß geschlagene Ritter zu Pferd geflohen waren und das Fußvolk seinem Schicksal überlassen hatten. Die flämischen Grafen und Ritter gaben ihrem Fußvolk einen ebenso moralischen wie kämpferischen Rückhalt. Das Absitzen der Ritter war gerechtfertigt, wenn die taktischen Grundsätze des Kampfes von Fußvolk gegen Ritter, nämlich das Stützen auf ein starkes Hindernis, beachtet und die Ritter, nicht wie üblich aufgesessen, gegen es eingesetzt werden konnten. Auch in mancher späteren Schlacht dieser Zeit war diese Maßnahme durchaus angebracht.

Bezeichnend aber für das taktische Unverständnis des Mittelalters im allgemeinen ist es, wenn das Absitzen der Ritter zum Fußkampf nun fast zu einer Mode wurde und auch dann geschah, wenn es völlig unangebracht war. Der mittelalterliche Mensch hatte jedoch vornehmlich nicht die taktischen Grundsätze im Auge, sondern, ganz dem Geist seiner Zeit entsprechend, den persönlichen Kampfwert des einzelnen Mannes, und der war beim Ritter weit höher als beim Fußknecht. Daß der Ritter durch das Absitzen auf den wertvollsten Teil seiner Einsatzmöglichkeit verzichtete, ging dem mittelalterlichen Menschen gar nicht auf.

250

Fig. 8 Der Hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich

Darüber hinaus war noch etwas Neues während dieser Schlacht geschehen, der Einsatz genuesischer Armbrustschützen. Diese neue Waffe war allmählich neben den Bogen getreten, der sich besonders in der Schlacht bei Hastings als sehr wirkungsvoll erwiesen hatte. Die Armbrust aber übertraf den Bogen an Durchschlagskraft und schien damit die gegebene Waffe gegen schwer gepanzerte Ritter zu sein. König Richard Löwenherz von England war durch einen Bolzenschuß ums Leben gekommen.

251

Dennoch hat die Armbrust den Bogen nie völlig verdrängt, ja der Bogen erlebte sogar im 14. und 15. Jahrhundert eine Renaissance, als er im englischen Heer eine überwältigende Bedeutung erhielt. Es wurde schon einmal betont, daß die Ausbildung eines Bogenschützen langwierig war. Ritter, die ihre Knechte für viele andere Aufgaben brauchten, scheuten sich deshalb, sie für diese ständigen Übungen freizustellen. Auch wußte man aus Erfahrung, daß einzelne Bogenschützen nicht die gewünschte Wirkung erzielten. Nur wenn es möglich war, sie massenweise einzusetzen und dadurch einen ständigen Pfeilhagel zu unterhalten, durfte man sich bei den kurzen Schußentfernungen einen guten Erfolg versprechen.

Diese Erfahrung hatte vor allem König Edward I. von England (1272-1307) gegen die leicht gepanzerten Waliser gemacht. Vielleicht war das ein Grund dafür, daß man schließlich die Bogenschützen den Armbrustschützen wieder vorzog. Im übrigen war der Einsatz der Armbrust gegen Christen vom Zweiten Laterankonzil im Jahr 1139 verboten worden. Es war dies der erste Versuch, eine Waffe, die man für grausam hielt, aus dem Kriegsgeschehen zu verbannen. Er war genauso untauglich wie jeder andere Versuch dieser Art, denn dabei handelte es sich ja nur um das Beseitigen eines Symptoms; an ein Verbot des Krieges wurde dagegen gar nicht gedacht. So ähnelt die Forderung nach Abschaffung einer Waffe dem Verhalten eines Mannes, der an Kopfschmerzen leidet und dagegen eine Pille einnimmt, ohne die eigentliche Krankheit zu bekämpfen. Viele Bogenschützen konnte sich dagegen nur ein mächtiger Fürst mit entsprechend guter Geldwirtschaft leisten, weil er ihnen hohen Sold zu zahlen hatte.

Zu Anfang des Hundertjährigen Krieges waren diese Voraussetzungen bei König Edward III. von England erfüllt, als er 1346 mit 14.000 Mann zur Schlacht bei Crecy antrat. Schon diese Truppenmasse war für das Mittelalter unerhört. Vielleicht waren die Franzosen an Zahl etwas schwächer, aber sie hatten mehr Ritter in ihren Reihen, die Engländer dagegen mehr Fußvolk. Als der französische König Philipp VI. erkannte, daß seine Ritterschaft stärker war, entschloß er sich sofort zum Angriff. Hätte sich die Schlacht nun zu einer der üblichen Ritterschlachten entwickelt, so wäre er sicher Sieger geblieben.

Edward III. aber ließ seine Ritter wiederum absitzen und bezog mit seinen Bogenschützen eine hervorragende Verteidigungsstellung, die zudem rechts und links angelehnt war. Er war sich bewußt, daß er mit seinen Truppen, vor allem wegen der großen Zahl der Bogner, den Feind nicht in der Flanke packen konnte, und legte die Schlacht als reine Abwehrschlacht an. Er setzte geradezu auf die ungestüme Angriffskraft der Franzosen, die allerdings nicht in der Lage waren, im Gefecht Schwenkungen durchzuführen.

252

Teilnehmer dieser Schlacht behaupteten, die Franzosen hätten 15 oder 16 Angriffe geritten. Auf jede einzelne Abteilung zischte dann der gesamte Pfeilhagel der englischen Front herab. Natürlich prallten viele Pfeile wirkungslos an den schweren Rüstungen ab, aber dennoch trafen so viele Roß oder Mann, daß nur wenige Franzosen einbrechen konnten. Dann wurden sie jedoch von den englischen Rittern und Spießern niedergekämpft. Die Schlacht bei Crecy, die die Franzosen unter schweren Verlusten verloren, war damit eines der wenigen Beispiele einer bis ins letzte durchdachten Schlacht des Mittelalters, und für die gesamte Kriegsgeschichte zeigte es sich, daß in Ausnahmefällen — aber nur in diesen — auch reine Defensivschlachten zum Sieg führen können. Im Jahr 1415 gelang es König Heinrich v. von England noch einmal bei Azin-court, die allerdings um die Hälfte schwächeren Franzosen zu schlagen.

Dann aber geschah etwas, womit niemand hatte rechnen können. Etwa um 1412 war im Dorf Domremy in Lothringen ein Mädchen mit dem Namen Jeanne geboren worden. Diese Jeanne nannte sich dann Jeanne la Pucelle (Johanna die Jungfrau), erst sehr viel später erhielt sie den Namen Jeanne d'Arc; sie selbst hat ihn nie geführt. Dieses ganz im bäuerlichen Lebensumkreis aufgewachsene Mädchen, das nur von einem schlichten Dorfpfarrer unterrichtet wurde, begann mit 13 Jahren unter einem Baum, den die ländliche Bevölkerung den Heidenbaum nannte, Stimmen zu hören. Diese Stimmen gehörten, wie sie später sagte, dem heiligen Michael, der heiligen Katharina und der heiligen Margarete. Sie forderten das Mädchen auf, Frankreich im Auftrag Gottes vor den Engländern zu retten. Ein Baron aus der Umgebung verschaffte diesem Mädchen schließlich die Möglichkeit, im Februar 1429 das Hoflager des noch ungekrönten Königs Karl VII. in Chinon aufzusuchen. Um sie auf die Probe zu stellen, hatte der König sich bei ihrem Empfang unter die Ritter und Höflinge gemischt. Doch Jeanne ging, ohne zu zögern, auf ihn zu, sprach ihn als König an und verstand es schließlich, ihn von ihrer Mission zu überzeugen.

Es gibt keinen Zweifel daran, daß Jeanne überzeugt war, geistige Mächte zu hören, die ihr den Auftrag zur Rettung Frankreichs erteilten. Sie sah diese geistigen Mächte in der Gestalt der ihr geläufigen Heiligen. Rudolf Steiner bestätigt diese Tatsache aus seiner Geistesforschung heraus ausdrücklich.159) Ende April sprengte Jeanne la Pucelle mit einer kleinen Truppe die Belagerung von Orleans, dessen Eroberung den verbündeten Engländern und Burgundern den Weg zum letzten Zufluchtsgebiet Karls VII. öffnen sollte. Ihr Ruhm wuchs ungeheuer. Kurz darauf geleitete sie den König nach Reims, wo er am 17. Juli die Salbung empfing.

Erst damit war der König für das französische Volk ein wirklicher König, dessen Herrscherwürde einen heiligen Gehalt besaß, der bis ins 19. Jahrhundert in der Gabe des französischen Königs, gewisse Krankheiten heilen zu können, Ausdruck fand.

253

Kurze Zeit danach jedoch verblaßte Jeannes Glanz. Ein Versuch, Paris zu nehmen, scheiterte. Im März 1430 wurde sie, als sie das belagerte Compiegne entsetzen wollte, von Burgundern gefangengenommen und einige Monate später an die Engländer ausgeliefert. Der französische König unternahm keinerlei Versuch, sie loszukaufen, was nach den damaligen Verhältnissen möglich gewesen wäre. So wurde sie vor Gericht gestellt, als Ketzerin verurteilt und schließlich am 30. Mai 1431 in Rouen verbrannt. Erst ein Revisionsgericht hob 1456 das Urteil von Reims auf, und 1894 sprach die römisch-katholische Kirche sie selig und im Jahr 1920 heilig.

Jeanne la Pucelle, das unscheinbare Mädchen, das es verstand, einen König und ein Volk wenigstens für gewisse Zeit mit sich zu reißen und zu höchster Tapferkeit anzuspornen, war aufgrund ihrer Verbindung mit den geistigen Mächten zu einer entscheidenden Persönlichkeit der europäischen Geschichte geworden. Ihr ist eigentlich der Sieg Frankreichs über England zu verdanken. Mehr aber noch konnten mit ihrer Hilfe die ersten europäischen Völkerindividualitäten, vorher nur instinktiv von ihren Angehörigen erahnt, ein Bewußtsein ihrer selbst entwickeln. Ohne sie wäre das heutige Europa mit seiner kulturgeschichtlichen, an die Völkerindividualitäten gebundenen Vielfalt nicht denkbar geworden. Und wiederum war es ein Krieg, und zwar ein sehr grausamer Krieg, der auch das Opfer dieser gewaltigen Persönlichkeit erforderte, der Europa und seine Völker in die Bahnen lenkte, die ihm für seine geistige Entwicklung vorgeschrieben waren.

*

Knapp 50 Jahre bevor diese Ereignisse sich im Westen Europas abspielten, traten ähnlich schwerwiegende im Osten ein. Im Großfürstentum Moskau herrschte in der Zeit von 1359 bis 1389 Dimítrij, der es verstand, aus seinen eigenen und den nach Moskau hinübergewechselten Bojaren ein schlagkräftiges Heer zu bilden und mit sicherem Instinkt für die Macht allen Schwachen gegenüber seine stärkere Stellung zur Geltung zu bringen. Von Westen her war er nur durch Polen und Litauen bedroht, die eine Personalunion eingegangen waren und schließlich in das Moskauer Gebiet einfielen, die Stadt selbst besetzten und anzündeten.

Lediglich der Kreml, dessen hölzerne Mauer durch eine steinerne ersetzt worden war, hielt den Feinden stand. Zum Glück für Dimitrij waren die Litauer jedoch so sehr mit dem Kampf gegen den Deutschen Orden beschäftigt, daß sie zunächst wieder abzogen, ohne an eine Wiederkehr zu denken. Im Jubel über seinen vermeintlichen Sieg entschloß sich nun Dimitrij, nach bereits überall aufflackernden Kämpfen mit den Tartaren die Entscheidung gegen die Goldene Horde selbst zu suchen.

254

Aber die wichtigsten russischen Fürsten außerhalb des vom Großfürstentum Moskau unmittelbar beherrschten Gebietes wagten nicht, sich ihm anzuschließen, ja der Fürst von Rjasan knüpfte sogar mit dem dort herrschenden Usurpator Mamai Verbindungen an, um sich aus dem Krieg herauszuhalten. Auch die Fürsten von Nishnij-Nowgorod und Twer verhielten sich abwartend oder zeigten kein Interesse. Dennoch vermochte Dimitrij ein stattliches Heer aufzubieten, das nach neueren Schätzungen etwa 150.000 Mann umfaßte, eine Zahl also, von der die europäischen Fürsten nicht einmal träumen konnten. Da sich Mamai mit den Litauern verbündet hatte, um mit ihnen Moskau anzugreifen, wartete Dimitrij diesen Angriff nicht ab, sondern zog den Tartaren entgegen und besiegte sie in einer sehr blutigen Schlacht am oberen Don auf dem Schnepfenfeld im Jahr 1380, bevor sie sich mit den Litauern vereinigen konnten.

Diese siegreiche Schlacht von Kúlikowo trug ihm den Ehrennamen »Donskój« ein. Dimitrij Donskój hatte eine Schlacht gewonnen, den Krieg aber noch lange nicht. Er wurde erst etwa hundert Jahre später durch Iwan in. den Grossen, Großfürst von Moskau, siegreich beendet, der die Einigung des Russischen Reiches vollendete. Dennoch hatte Dimitrij Donskoj mit seinem kühnen Vorgehen und Wagnis die Grundlage für den späteren russischen Sieg und die Erschütterung der Tartarenherrschaft geschaffen. Er eröffnete darüber hinaus seinem großen slawischen Volk die Möglichkeit, sich wieder auf seine europäische Herkunft zu besinnen und sich später schließlich auch an das europäische Kulturleben anzulehnen. Gleichzeitig verschaffte er seinem Moskauer Großfürstentum so großes Ansehen, daß der Großfürst 73 Jahre später, nach dem Fall Konstantinopels, zum Schirmherrn der Orthodoxen Kirche und Moskau zum »Dritten Rom« werden konnte.

*

Das letzte der hier darzustellenden kriegerischen Ereignisse des Mittelalters fand im Vorderen Orient statt, wo Osman I. mit seiner Kriegergemeinschaft der Osmanen aus der Vielzahl türkischer Kleinstaaten in Kleinasien eine Vormacht begründet hatte. Da die Gefahr aus dem christlichen Westen mit seinen Kreuzfahrerheeren beseitigt war und Byzanz politisch schwach blieb, konnten diese Türken nun ihrerseits zum Angriff übergehen. Dazu verpflichtete sie sogar die höchste Aufgabe eines jeden rechtgläubigen Mohammedaners, den Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen, vor allem gegen die Christen, zu suchen. Wer sich von diesen dann nicht freiwillig zum Islam bekannte, wurde, solange Krieg herrschte, unnachsichtig hingerichtet.

Wie einst die Mongolen, so gliederte sich auch das türkische Heer, vor allem aber dessen Janitscharentruppe, nach je zehn Kriegern, also »um den Kochkessel herum«. Die kleinste Teileinheit der Truppe setzte sich demnach aus zehn Mann zusammen, die ein gemeinsames Zelt, einen gemeinsamen Kochkessel und ein gemeinsames Packpferd besaßen. Diese überaus praktische Gliederung erinnert stark an die Regelung in den Legionen Cäsars.

IV. GLAUBENSKRIEGE 255

Jeweils 8 bis 12 solcher Zehnmanngruppen bildeten eine Kompanie, die Oda. Schon an dieser Gliederung ist zu erkennen, daß das türkische Heer leicht zu führen war. Auch die Versorgung durfte als gut geregelt gelten, wenn das Land, durch das ein türkisches Heer zog, noch nicht ausgeplündert war und die langen Verpflegungstrosse aus dem Mutterland rechtzeitig eintrafen.

Den Kern der türkischen Truppen bildeten die Janitscharen, eine im 13. Jahrhundert aus Christensklaven geschaffene Elitetruppe mit strenger Disziplin. Sie standen unter einem Janitscharen-Aga und zählten 40.000 bis 100.000 Mann — je nach Zeit und Lage. Ihre Organisation beruhte auf einer ordensähnlichen Grundlage. Dadurch übten sie auch eine große politische Macht aus.

Im Lauf der Zeit ergänzten sie sich zunächst aus dem sog. Knabenzins, d.h. der Aushebung eines jeden fünften Knaben der unterworfenen christlichen Länder, später auch aus Osmanen. Ihre Hauptwaffe war der Bogen, der später durch Musketen ersetzt wurde. Der islamische Fanatismus machte die Janitscharen zu äußerst gefürchteten Feinden. In Gliederung und Bewaffnung sowie in Taktik und Führung standen sie auf der Höhe der Zeit. Ihre Artillerie und ihr technisches Können waren vorzüglich. Als sie Konstantinopel belagerten, gehörten Geschütze durchaus schon zur normalen Ausstattung türkischer Heere. Für den Angriff im freien Feld verließen sich die türkischen Heerführer vor allem auf die schwere Reiterei, die Sipahi. Ihr in vollem Roßlauf vorgetragener Angriff war bei der europäischen Reiterei gefürchtet. Für Aufklärung und Erkundung sowie für das Einleiten des Gefechts, aber auch für den plötzlichen Überfall auf den Troß des Feindes, wurde die leichte Reiterei eingesetzt.

Als Sultan Mohammed II. im Jahr 1453 Konstantinopel einschloß, wurde diese alte Hauptstadt des oströmischen Reiches vom letzten Kaiser Konstantin XII. zwar tapfer verteidigt, konnte sich jedoch nicht lange halten. Bald wehte die Fahne des Propheten auf der Hagia Sophia, und die Türken begannen, ihr Reich über die griechische Halbinsel, Kleinasien, Syrien und Ägypten auszudehnen. Die eigentliche Auswirkung dieses kriegerischen Geschehens war aber, daß die griechischen Künstler und Wissenschaftler aus den von den Türken eroberten Gebieten vertrieben wurden und vor allem nach Italien flohen. Dort aber gaben sie den neu aufkommenden Geistesrichtungen des Humanismus und der Renaissance den entscheidenden Auftrieb. Das ganze Lebensgefühl und die Lebensauffassung Europas änderten sich, durch dieses kriegerische Ereignis ausgelöst, entscheidend.

Doch dies ist Gegenstand des nächsten Kapitels.

SPÄTZEIT DES MITTELALTERS 256

Rund eintausend Jahre sind an uns vorübergezogen. Wir haben den Zerfall des römischen Heerwesens erlebt, dessen Hauptstärke das hervorragend disziplinierte Fußvolk war; erst mit der beginnenden Neuzeit sollte es wieder zum Herrn des Schlachtfeldes werden. Bis dahin aber löste es die Reiterei ab, die immer mehr zu einer ritterlichen wurde. Schwer gepanzert, gestützt auf die neuen Steigbügel, das Pferd durch die Sporen besser beherrschend, errang der Reiter mit seiner Lanze den Vorrang gegenüber einem Fußvolk, das es nicht mehr verstand, in kleinen, wendig geführten Verbänden zu kämpfen. So wurde die Schlacht schließlich zu einem Massenturnier ritterlicher Herren, in dem, ganz im Sinne des werdenden Ich-Bewußtseins, der Einzelkämpfer die allein ausschlaggebende Rolle spielte.

Das Pferd verlieh den damaligen Heeren eine Schnelligkeit nicht nur im Gefecht, sondern vor allem auch bei der Versammlung, die vorher nicht zu erreichen gewesen war. Hunnen-, Normannen- und Sarazeneneinfälle, die an beliebiger Stelle und zu beliebiger Zeit vorgetragen werden konnten, zwangen zu dieser Änderung der Kampfweise. Das Gefecht selbst zeigte sich zum ersten Mal wieder mit seinen beiden Elementen: Feuer und Bewegung, wobei die Bogenschützen das Feuer darstellten. Im Hochmittelalter schließlich zählte allein der Ritter als Kämpfer, nur er wurde mit miles bezeichnet, während der Fußknecht mit seinen leichten Waffen nur noch Hilfsdienste leisten konnte, sonst aber in der Schlacht keine Rolle mehr spielte.

Aus dem rohen und primitiven Krieger, dem es nur darauf ankam, zum Erringen des Sieges rücksichtslos zu töten, wurde allmählich durch den Einfluß des Christentums jener Ritter, dessen Kampf bei aller Tapferkeit von der mäze und den anderen Pflichten bestimmt war, die er auf sich genommen hatte, jener Edelmann, der dann als leuchtendes Beispiel gelten durfte und sich in seiner höchsten ethischen Vollendung auf die Suche nach dem Heiligen Gral begab.

Im Heerschild mit seinen sieben Rängen spiegelt sich die gute Absicht zum Schutz des Reiches und der Christenheit wider. Die ehemalige Miliz, das Landaufgebot, dagegen hatte ihre Bedeutung völlig verloren. Sie war kriegsuntauglich geworden und konnte höchstens noch zur Verteidigung von Burgen und Städten eingesetzt werden.

Feldzüge wurden in ihrer Dauer, vor allem durch die Probleme der Versorgung, d.h. der Mitnahme von Verpflegung, zeitlich begrenzt. Trotz der verhältnismäßig geringen Zahl an eigentlichen Kämpfern wurden die Trosse mit ihrer ungeheuren Länge zu einem ernsthaften Hemmnis für sehr weit ausgreifende Operationen, wenn nicht das Operationsgebiet selbst, freiwillig oder gezwungen, Versorgungsmöglichkeiten bot.

Der Zusammenbruch der Geldwirtschaft zu Beginn der germanischen Endvölkerwanderungszeit ließ einen der wichtigsten Dienste verschwinden, die zu allen Zeiten die Voraussetzungen für militärische Erfolge gebildet haben.

IV. GLAUBENSKRIEGE 257

Der früher so hervorragende römische Geheimdienst brach restlos zusammen und konnte auch nicht wieder aufgebaut werden. Andererseits brachte die Vermehrung der Geldwirtschaft im 13. und 14. Jahrhundert es mit sich, daß nun Soldritter geworben werden konnten, die über die Zeit der üblichen Heeresfolge hinaus bei der Truppe blieben. Ein erster Ansatz für das spätere Söldnertum ist hier zu erkennen, brachte aber auch, wenigstens im Ansatz, alle Nachteile des gewerbsmäßigen Reislaufens mit sich.

Am Zusammenbruch des Römischen Reiches hatten weniger dessen »unzählbare« Feinde Schuld als vielmehr gerade die Tatsache, daß man sich auf Soldtruppen verlassen mußte oder wollte, die mehr ihren eigenen Vorteil im Auge hatten als den des Reiches. Daß man auf Soldtruppen zurückgreifen mußte, war wiederum nicht nur ein Ergebnis der durch Seuchen schwindenden Bevölkerungszahl im Römischen Reich, sondern vor allem dessen Kriegsmüdigkeit und Feigheit und Pazifismus. In den neu entstehenden Reichen auf ehemals römischem Boden verschwanden dann allmählich die Stammesgegensätze unter den germanischen Völkern und im Frankenreich auch der Unterschied zwischen gallo-römischer Urbevölkerung und fränkischen Eroberern.

Die europäischen Völker begannen allmählich, sich durch ihre Nationalsprachen zu unterscheiden, obwohl von einem eigentlichen Nationalbewußtsein noch nicht gesprochen werden kann. Zu entscheidenden Unterschieden zur damaligen Zeit wurden die Gegensätze zwischen Christen und Heiden oder zwischen athanasianischen und arianischen oder anderen Christen. Diese Gegensätze wurden auch Grund für kriegerische Auseinandersetzungen.

Weitere Gründe für Kriege und Fehden bildeten die Wahrung der Ehre, die Pflicht zur Blutrache und die dem Lehnsherrn geschworene Treue. Dies waren alles Gründe, die aus der germanischen Urzeit übernommen worden waren. Neu dagegen waren die gerade erwähnten Glaubensgegensätze sowie die Kämpfe um die Vorherrschaft der führenden Geschlechter untereinander und um die Königswürde. Eng mit dem Grundsatz der Glaubenskämpfe verbunden ist jener von Augustinus geprägte Begriff vom gerechten Krieg, der dem siegreichen oder gefallenen Krieger, wenn er für die Ehre des Christentums kämpft, die Vergebung seiner Sünden verspricht. Dies fand seinen hehrsten, aber auch entsetzlichsten Ausdruck in den Kreuzzügen.

Von einer Weihe des Schlachtfeldes wie in germanischer Zeit kann im Hochmittelalter nicht mehr gesprochen werden. Dennoch erflehten Heerführer und Heer vor der Schlacht in einem feierlichen Gottesdienst mit Meßopfer den Beistand der himmlischen Heerscharen. Noch immer glaubte man, in der Schlacht ein Gottesurteil erblicken zu dürfen.

258

Für den christlichen Streiter war es daher selbstverständlich, daß er, unterstützt von Christus und seinen Heiligen, die Schlacht gegen Heiden gewinnen mußte. Wie anders hätte auch ein Urteil des einzigen wahren Gottes ausfallen sollen? Die Niederlage in den Kreuzzügen gegen die Mohammedaner war daher für die Christen zunächst nicht nur bestürzend, sondern sogar unfaßbar. Wie kann der allein wahre Gott, so dachten sie, den Sieg der Ungläubigen und Heiden zulassen?

Diese Enttäuschung führte zu einer tiefen Erschütterung des Glaubens an die als heilig angesehene Kirche, untergrub die Machtstellung des Papstes und endete schließlich damit, daß man den Krieg und die Schlacht nicht mehr als Gottesurteil ansehen konnte. Hatte man diese Einsicht aber erst einmal gefaßt, so war auch der bisher feste Glaube daran, daß man auf Erden in einem Krieg nur das Schwert der himmlischen Heerscharen führe und von diesen im Kampf unterstützt werde, dahin. Der Krieg als Form der Auseinandersetzung hatte damit seine Berechtigung verloren. Folgerichtig mußte er in den kommenden Jahrhunderten zum Rechtsstreit aus profanen Motiven ausarten.

Dennoch wurden mit den Kriegen des Mittelalters gewaltige geistige Wirkungen ausgelöst, deren Folgen wir bis in unsere Tage spüren. Der Einbruch der Araber in Spanien brachte eine erste tiefere Kenntnis der Werke der großen Griechen auf dem Gebiet der Philosophie, der Medizin und der Naturwissenschaften mit sich. Der nach 1250 einsetzende Aristotelismus bereitete sich vor. Die Italienzüge der deutschen Kaiser, aber auch die Eroberung Siziliens durch die Normannen verhinderten es, daß die kulturträchtige Halbinsel Italien Beute des Islam wurde und damit aus dem gesamteuropäischen Kulturleben ausschied, obwohl diejenigen, die die Italienzüge durchführten, davon keine Ahnung haben konnten.

Auf dem Schlachtfeld von Kulikowo wurde die Tartarenherrschaft über Rußland erschüttert, so daß ein Jahrhundert später sich dieses große slawische Volk wieder als ein Hort der Christenheit erweisen konnte und erneut jene Barriere für die Einfälle kulturfremder asiatischer Völker bildete, die es auch in früher Zeit schon dargestellt hatte.

In Frankreich griff von geistigen Mächten geleitet Jeanne la Pucelle in den Hundertjährigen Krieg gegen England ein und gab damit den entscheidenden Anstoß zum Sieg ihres Vaterlandes.

wikipedia Jeanne_d'Arc 1412-1431

Die wichtigste Wirkung ihres Eingreifens bestand aber darin, daß sich die europäischen Völkerindividualitäten bildeten, ohne deren Zusammenspiel und Auseinandersetzungen das moderne Europa in der ganzen Fülle seiner kulturellen und auch politischen Bedeutung nicht hätte entstehen können.

Die Eroberung von Konstantinopel durch die Türken im Jahr 1453 aber und die sich anschließende Vertreibung der griechischen Künstler und Gelehrten gaben den Anstoß zu Humanismus und Renaissance zunächst in Italien und dann in ganz Europa, und das zu einer Zeit, in der ein Ulrich von Hutten ausrufen konnte: O saeculum, o litterae, iuvat vivere — »O Jahrhundert, o ihr Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben.«

Daneben waren aber auch die ersten Versuche, militärische Ziele, wie beim Zug Peters des Eremiten und beim Kinderkreuzzug, friedlich zu erreichen, kläglich gescheitert. Der ganz anders denkende Feind ließ sich absolut nicht von der Friedfertigkeit überzeugen, und die Züge endeten mit Tod und Sklaverei.

259-260

#