2.3 Ist die heutige Ökonomie überhaupt ökonomisch?

In Amerika wurde eine Maschine erfunden ... Sie pflanzt Kartoffeln,

bewässert sie, erntet sie ab, wäscht sie, kocht sie und ißt sie auf.Ephraim Kishon

70-89

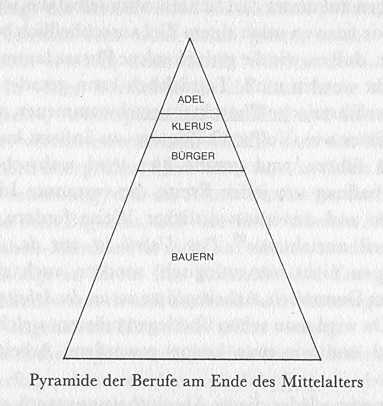

Die Pyramide der Berufe

Wer spontan meint, eine solche vom Satiriker Kishon beschriebene Maschine sei sinnlos, hat zwar die Logik auf seiner Seite, dagegen nicht unbedingt die herrschenden ökonomisch-politischen Aussagen. Diese könnten sehr wohl dahin gehen, solche Maschinen müßten gebaut werden; denn damit würden doch Arbeitsplätze geschaffen.

In vielen Bereichen spricht man heute nur von der »Notwendigkeit«, Arbeitsplätze zu schaffen, und keineswegs vom Sinn der dort verrichteten Arbeit. Würde man das Ergebnis der Arbeit nüchtern überprüfen, dann käme man in vielen Fällen nicht nur zu der Feststellung, daß die Arbeit sinnlos ist; darüber hinaus käme man zu dem Ergebnis, daß sehr viele Arbeiten schädlich sind.

Auch die Kishon-Maschine ist nicht nur sinnlos, sondern schädlich, denn sie benötigt zu ihrem Bau Rohstoffe und Energie, und sie verbraucht Land, wenn sie sich auch mit Antriebsenergie durch den Verzehr der angebauten Kartoffeln selbst versorgt.

Wenn man in diesen Jahren die Nachrichten oder die öffentlichen Debatten verfolgt, dann werden »zur Schaffung von Arbeitsplätzen« gefordert: Straßenbauten, Wohnungsbauten, Kanalbauten, Flugplätze, Kernkraftwerke, Stahlwerke und Fabriken aller Art. Man sagt nicht etwa: Mehr Straßen, mehr Wohnungen, mehr Kanäle, mehr Flugplätze, mehr Strom und mehr Stahl seien aus bestimmten Gründen nötig; denn da hätte man Schwierigkeiten, diese Gründe zu finden. Doch für »Schaffung von Arbeitsplätzen« verlangt offenbar kaum jemand eine Begründung.

Oft wird auch andersherum argumentiert: Die Arbeitsplätze einer ganzen Branche seien in Gefahr. So argumentieren die Japaner, sie könnten an der internationalen Beschränkung der Walfänge nicht teilnehmen, weil ihre Walfangflotte dann die Arbeit verlieren würde. Daß es nur eine Frage der Zeit sein wird, wann die Arbeitsplätze der Walfangflotte dennoch aus Mangel an Walen verlorengehen werden — davon ist nicht die Rede. In Deutschland werden große Firmen mit Staatszuschüssen »gerettet«, obwohl sie offensichtlich ihre Produkte nicht mehr absetzen können.

So ist die Forderung nach Arbeitsplätzen vielfach an die Stelle der Forderung nach »wirtschaftlichem Wachstum« getreten. Und dies, obwohl der große Kämpfer für die Marktwirtschaft Friedrich Hayek, auf den die Wachstümler sonst so gern hören, klipp und klar gesagt hat:

»Daß im Frieden kein Alleinzweck das absolute Übergewicht haben darf, gilt auch von dem einen Ziel, das heute anerkanntermaßen an erster Stelle steht, nämlich von der Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Selbstverständlich müssen sich unsere größten Anstrengungen auf dieses Ziel richten; aber selbst das will nicht besagen, daß wir uns von solch einem Ziel ausschließlich beherrschen lassen sollten, daß es, wie die gedankenlose Phrase lautet, <um jeden Preis> erreicht werden muß. -- Tatsächlich kann gerade auf diesem Gebiet der verführerische Charakter verschwommener, aber beliebter Schlagwörter wie <Vollbeschäftigung> zu äußerst kurzsichtigen Maßnahmen führen, und gerade hier wird wahrscheinlich die <Arbeitsbeschaffung um jeden Preis>, die verrannte Idealisten in kategorischer und unverantwortlicher Weise fordern, wohl das größte Unheil anrichten.«93

Das Unheil ist nun da. In unserer Situation ist es nicht nur unlogisch, sondern auch ein Zeichen ökonomischer Dummheit, Arbeitsplätze nur um der Arbeitsplätze willen zu fordern. Da wird man schon überlegen müssen, welche Arbeiten sinnvoll sind und wie man knapp gewordene Arbeit gerechter verteilt.

Warum immer wieder dieser Absolutheitsanspruch auf Arbeitsplätze? Dies mag unter anderem daran liegen, daß wir uns schon in den letzten Jahrhunderten an jede Menge unproduktiver Arbeitsplätze gewöhnt haben. Die gesamte Wirtschaft hat längst einen immer noch steigenden Anteil unproduktiver Kostgänger zu verkraften, die selbst keine Werte hervorbringen; sie sind allerdings in der Regel trotzdem nötig, um das kompliziert gewordene System im Gang zu halten. Sie bilden sozusagen das »Schmiermittel«; denn »in dem Maße, in dem die Wirtschaft komplexer wird, entstehen neue Institutionen und Dienstleistungen, die in einer einfacheren Wirtschaft nicht nötig waren.« So folgert der englische Nationalökonom E.J. Mishan.94

71

Je hochtouriger die Zivilisations-Maschinerie läuft, umso mehr Schmiermittel in Form von Wartungs- und Reparaturkräften werden gebraucht. Auch hier ist zwischen Ost und West kaum ein Unterschied. Die westliche Gesellschaft beschäftigt eher mehr Verwaltungskräfte als die östliche, wenn auch nicht im Staatsapparat, dann um so mehr im Handel, bei Banken und Versicherungen. Das sind keine Dienstleistungsberufe, die für Menschen menschliche Dienste leisten, wie die Statistik glauben machen will, sondern es sind Dienstkräfte für die Institutionen, für das vollmechanisierte System, das sonst nicht funktionieren würde.

Man muß sich vor Augen halten, was in den letzten zwei Jahrhunderten mit den Berufen geschehen ist. Auch hier wurde eine Pyramide auf den Kopf gestellt.

Im Mittelalter wurde die Berufspyramide zu 80 Prozent und mehr von den Bauern gebildet. Diese waren praktisch Selbstversorger. An der Spitze stand der Adel, der die wenigen Verwaltungs- und zugleich die Verteidigungsaufgaben übernahm. Die Verwaltung teilte er verschiedentlich mit dem Klerus, dem auch die Bildungsaufgaben zufielen.

Zwischen beiden und den Bauern entwickelte sich immer stärker das Bürgertum, das in der Hauptsache die Handwerke und den Handel betrieb. Die Verteilung der Ernte war geregelt: der zehnte Teil ging an den Klerus, ein weiterer Teil unterschiedlicher Größe an die Ritter, daneben waren die Dienste der Handwerker und Kaufleute zu bezahlen.

72/73

Pyramide der Berufstätigen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1980.

Die Zahlen entsprechen der jeweiligen Fläche. Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1981

Die derzeitige Berufspyramide hat die umgekehrte Anordnung. Darüber hinaus haben wir es nun mit einem völlig gewandelten Aufbau der Gesellschaft zu tun, wobei die einzelnen Berufe höchst unterschiedliche Kenntnisse und Lebenserfahrungen sammeln. Die bäuerliche Basis stellt nur noch eine schmale Spitze dar. Es gibt wenig Ernährer, dafür aber die vielfache Menge zu Ernährender. Damit ist die Stabilität der Versorgung viel unsicherer als jemals in der Geschichte. In der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelverarbeitung sind 2 Millionen Bundesbürger tätig. Dazu kann man noch einmal die gleiche Anzahl hinzurechnen, die für die heutige industrielle Landwirtschaft beschäftigt sind.95)

73

Selbst wenn wir von rund 4 Millionen ausgehen, dann arbeiten immer noch doppelt so viele allein in Büroberufen. Wenn wir andererseits die historischen Berufe, Lehrer, Wissenschaftler, Ärzte und alle Sozialberufe, die Polizei und die Verteidigung — alle in ihrem heutigen Umfang — und die Landwirtschaft zusammenfassen, dann ergibt das nur ein Viertel aller Berufstätigen. Ihnen steht dann immer noch ein gleich großer Block von Büroarbeitern gegenüber.

Im industriellen Sektor, in Bau und Verkehr arbeiten immerhin fast die Hälfte der Beschäftigten. Auch in diesem Sektor sind natürlich Büroangestellte tätig, weil sie über alle Bereiche des Gesamtsystems verteilt sind. Überhaupt muß immer daran gedacht werden, daß in dieser Pyramide in irgendeiner Form jeder für jeden arbeitet, auch wenn das kaum ersichtlich ist.

Wie sieht nun das Arbeitsergebnis von 90 Prozent aller Beschäftigten aus? Die Antwort ist: Der größte Teil produziert selbst nichts (auch keine ideellen Werte), sondern beschäftigt sich gegenseitig. Auch dort, wo etwas Nützliches getan wird, entstehen viele Folgewirkungen, die Arbeiten erforderlich machen, welche an sich völlig unnütz wären. Das stellt sich aber erst im Laufe der Zeit heraus, wie sich auch die negativen Auswirkungen des »wirtschaftlichen Wachstums« auf die Umwelt reichlich spät herausgestellt haben.

Ist es möglich, daß eine Gesellschaft, in der nicht einmal mehr 10 Prozent der Beschäftigten für die Grundbedürfnisse des Lebens arbeiten, gegenüber 80 bis 90 Prozent in früheren Zeiten, materiell ein zehnmal besseres Leben führt? Dieser Frage müssen wir uns ohne Vorurteil stellen. Eine neue Untersuchung des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Jay W. Forrester über »Die Gezeiten der Weltwirtschaft« enthält folgende Antwort:

»Der gesellschaftliche Überbau, wie Regierungsstellen, Sektoren der Dienstleistungen und viele Industrien umfassen nahezu 90 Prozent der gesamten arbeitenden Bevölkerung und sind zu einer schweren Last geworden, die auf den 10 Prozent der Menschen ruht, die effektiv Nahrung und Güter erzeugen.«

So wie bei der Konstruktion immer perfekterer Maschinen immer kompliziertere Mechanismen aufgepfropft werden müssen, so auch bei der Konstruktion einer immer komplizierter werdenden Gesellschaft. Diese braucht verhältnismäßig mehr Wartungspersonal (Dienstleistungen); also mehr Bürokratie. Der Umfang der selber nichts produzierenden Kundendienste und Reparaturstationen nimmt ständig zu.

* (d-2015:) J.Forrester bei detopia

74

Ein jeder weiß, daß eine neue Einrichtung zunächst einmal einen Eigenaufwand benötigt, bevor eine Leistung nach außen erbracht werden kann. So breitet sich die Bürokratie — auch ohne Parkinsonsches Gesetz — immer weiter aus; denn immer neue Einrichtungen, die der Mensch vorgeblich zu seinem Wohl braucht, müssen betrieben werden, Vorgänge sind anzulegen, Berichte zu fertigen, Bescheide zu erteilen, Beschwerden zurückzuweisen, Überprüfungen vorzunehmen. Ein jeder Bürokrat muß sich absichern, denn der Bürger duldet keine Fehlentscheidung; sobald er sich benachteiligt glaubt, beschäftigt er auf Jahre die Gerichte. Wieviel Gesetze und Ämter existieren allein auf Grund der Forderung nach extremer Perfektion!

So verdienen zwar immer mehr Menschen ihren Lebensunterhalt in neuen Berufen. Aber was tun sie dort? Sie üben Tätigkeiten aus, die existentiell unnötig sind, die man sich aber über große Töpfe gegenseitig bezahlt.

Die Summen der Bilanzen rufen den Eindruck einer reichen Volkswirtschaft hervor, indessen deren Teilnehmer größtenteils nur eine Riesenmaschine am Lauf halten, weil alle des Glaubens sind, das Leben würde zusammenbrechen, wenn diese Maschine zum Stillstand käme. Und die Angst vor dem Zusammenbruch wird um so größer, je gewaltiger und komplizierter die Maschine geworden ist.

Und die Wachstümler lehren gar, das ökonomische Leben (ein anderes interessiert sie nicht) müßte schon dann zusammenbrechen, wenn die Maschine ihr Tempo nicht mehr ständig steigert. Wenn also die Beschleunigung durch sinnvolle Arbeitsplätze nicht mehr möglich sei, dann müsse sie durch Beschäftigungsprogramme auf Touren gebracht werden. Der Propaganda obliegt es, den Massen das Sinnlose als etwas höchst Erstrebenswertes zu suggerieren. Das würde auch noch weiter gelingen, wenn nicht die Schäden auf vielen Gebieten in den letzten Jahren eklatant sichtbar geworden wären.

Im Folgenden wollen wir nach der ökonomischen Effektivität einiger Bereiche unserer Zivilisation fragen.

75

Der Verkehr

Das beste Beispiel eines hohen Aufwands für ein Service-System, das nur der Vermittlung von Dingen, nicht ihrer Erzeugung dient, ist der Verkehr. Nur um ihn aufrechtzuerhalten, sind in der Bundesrepublik Deutschland 1.872.000 Menschen beschäftigt; bei der Bundesbahn, als Chauffeure, im Kundendienst und so fort. Hierzu kommt noch eine weit größere Anzahl von Menschen, die für das Auto arbeiten. Jeder sechste Arbeitsplatz wird von der Kraftfahrbranche gestellt.

Dies muß einmal umgekehrt betrachtet werden: Fünf Berufstätige »leisten es sich«, einen sechsten zu bezahlen, damit sie jederzeit einen privaten Wagen startbereit haben. Oder: Ein jeder Beschäftigte arbeitet wöchentlich acht Stunden für sein Auto. Dazu kommen dann noch seine Eigenleistungen, wie Waschen, Chauffieren. Wie konnte es gelingen, die Bevölkerung zu veranlassen, wöchentlich mehr als einen Tag für ihre Mobilität zu arbeiten?

Keinesfalls mit der Darstellung des Nutzens eines privaten Autos, sondern nur, indem man dieses zum Symbol hinaufstilisierte, wodurch der Nichtbesitzer von vornherein in die unterste Klasse verwiesen wurde. Den Kauf des jeweils neuesten Modells ist man sich selbst und der Gesellschaft schuldig, wie überhaupt der Gütererwerb fast zur patriotischen Pflicht wird. Der Ökonom Herman Daly gibt den Satz eines amerikanischen Komödianten wieder: »Das Beste, was du für dein Land tun kannst, ist, deinen jetzigen Wagen wegzuwerfen, den größten neuen zu kaufen, den du dir leisten kannst, und dann nicht darin zu fahren.«97

Nachdem die Mehrheit aller Bürger zum eigenen Wagen übergegangen war, konnte man dann auch die Entfernungen vervielfachen: zum Arbeitsplatz, zur Schule, zu allen Verwaltungen, zu den Geschäften und die zu den Supermärkten irgendwo auf der grünen Wiese. Erst jetzt wurde der Besitz eines Wagens zum Zwang, der sich rückwirkend aus den eingerichteten Strukturen ergab. Die Autodichte war schließlich so vollkommen, daß man die Schienenverkehrsmittel in Ermangelung von Benutzern abbaute.

Zum Auto benötigt nun jeder die Tankstellen und Servicestationen, die Versicherungen, den Rechtsschutz, die Garage, immer mehr Straßen, immer mehr Verkehrspolizei und Gerichte, dazu immer mehr Krankenhäuser mit mehr Ärzten und immer mehr Prothesen.

76

Um den Staus zu entgehen, braucht man das Autoradio, gegen den Schnee Winterreifen, und auf alle Straßen der Bundesrepublik verstreute man 1978/79 mehr als zwei Millionen Tonnen Salz.98 Für die Regelung des Verkehrs benötigt man immer mehr Schilder, und für den geregelten Stau die Ampeln. Letzten Endes verzieren dann Wracks und ganze »Autofriedhöfe« die Landschaft.

Der Verkehr selbst wird immer dichter, lärmender und ungesünder, die Lebensgefahr größer. Wenn die gesamte Umweltbelastung in die Rechnung mit eingehen könnte, dann würde sich ein erschreckend hoher Preis ergeben, den nicht nur die Autoverkehrsteilnehmer, sondern alle Bürger zahlen. Der ökonomische Nutzen und die Freude am Fahren können den Aufwand dafür nicht mehr aufwiegen.

Die Krankheitsindustrie

Dieser Abschnitt behandelt nicht die Gesundheit, denn sie hat keinen ökonomischen Aufwand nötig, sondern die Krankheit. Nur die Krankheiten konnten die Medizin zu einer »Wachstumsbranche« befördern. In den letzten Jahren war sie die erstaunlichste Wachstumsbranche überhaupt.

Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts hat die Medizin mit relativ bescheidenen Mitteln die Lebenserwartung beträchtlich erhöht, was dem supertechnischen Krankenhaus und der Pharmaindustrie nicht mehr gelang. In der Bundesrepublik Deutschland, in den USA und anderen westlichen wie östlichen Industrieländern ist zwischen 1960 und 1978 die Lebenserwartung kaum mehr gestiegen.99 Aber gerade in dieser Zeit stieg der Aufwand der gesetzlichen Krankenversicherungen in der Bundesrepublik von 9 Mrd. DM (1960) über 24 Mrd. DM (1970) auf 85 Mrd. DM im Jahre 1980.100

Ein großer Teil des zusätzlichen Aufwands wurde sicherlich auf Grund der verschlechterten Umwelt nötig; doch ein wie großer? Das wird sich nur ganz ungefähr abschätzen lassen.101 Auf jeden Fall ist dies ein Negativposten, der durch die Zivilisation entstanden ist. Der Löwenanteil des vervielfachten Aufwands kommt aus der Verkomplizierung und Technisierung der Medizin. Diese hat als letzte — nach der Landwirtschaft — den Sprung in die Industrialisierung vollzogen.

77

Gerade der wahnwitzig gestiegene medizinische Aufwand, ohne daß ein erkennbar verbesserter Gesundheitsstand der Bevölkerung damit einherginge, macht deutlich, daß die Haltung des »Koste es was es wolle!« ins Leere läuft. Es kostet dann zwar, »was es will«, aber ein erkennbarer Gewinn ist für den Menschen nicht mehr zu ermitteln — mit Ausnahme von Einzelfällen. Aber diesen individuellen Einzelgewinnen stehen auch individuelle Einzelverluste gegenüber. So wurden zum Beispiel 1974 in den USA 2,3 Millionen und im Jahre 1977 fast 2 Millionen unnütze Operationen ausgeführt, an denen mehr als 10.000 Personen starben.102 In den USA werden doppelt so viel Operationen ausgeführt wie in den europäischen Ländern.103 In der Bundesrepublik nahmen die Krankenhausfälle zwischen 1970 und 1977 um 50 Prozent zu.104

Der <medizinisch-industrielle Komplex>,105 wie ihn der Berliner Sozialwissenschaftler Martin Jänicke nennt, hat jedenfalls einen Umfang erreicht, der zu seiner Heilwirkung in keinem Verhältnis mehr steht. Die Krankheiten, die er bekämpft, produziert er zum guten Teil selbst. Darauf hat, wenn auch manchmal vielleicht in überspitzter Form, Ivan Illich hingewiesen.

Scitovsky schreibt, daß die Ausgabenunterschiede für die medizinische Versorgung kaum Einfluß auf Sterblichkeit und Lebenserwartung hätten, so »daß ihr Grenzbeitrag für die Gesundheit gleich Null ist« und die hierfür getätigten Ausgaben bereits »den Sättigungspunkt erreicht oder überschritten haben.«106

Doch die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Mishan sieht voraus, daß »die Regierungen eine noch größere Rolle in der Kontrolle der Medizin spielen müssen. Man kann wenigstens drei Tendenzen unterscheiden, die vermutlich verstärkte Intervention... nach sich ziehen werden:

Die wachsende Abhängigkeit der Ärzteschaft von teuren Apparaten für Diagnose und Behandlung.

Ständige Verbesserungen in den Techniken der Organverpflanzungen und in solchen, die einen Menschen für unbegrenzte Zeitspannen im Zustand der Bewußtlosigkeit erhalten.

Der Fortschritt der Forschung auf dem Gebiet der RNS und DNS — jenen Säuren, die den Plan für die Erzeugung von Eiweiß in den Zellen speichern und als Erbanlage weiterleiten.«107

Damit ist gesagt, daß die Eskalation der Erwartungen, die der Explosion der Kosten zugrunde liegt, ihr Ende noch nicht erreicht hat. Wenn schließlich jeder ein zweites Herz, eine neue Niere, ein zweites und drittes Gebiß oder was auch immer noch hinzukommen sollte, für sich beansprucht, dann müßte die ganze Gesellschaft fast nur noch für die Medizin arbeiten.

78

Dann würde sich erfüllen, was Goethe voraussagte: die Welt werde nur noch »ein großes Hospital und einer des andern humaner Krankenwärter« sein.108 Der bekannte deutsche Chirurg Werner Wachsmuth erklärte 1980 in einem Vortrag: »Der Fortschritt, der für den einzelnen erreicht wird, kann zum Rückschritt für die Gemeinschaft werden. Der modernen Medizin ist es gelungen, Mortalität in Morbidität umzuwandeln.«109

Der Mensch macht sich selbst krank, weil er hemmungslos geworden ist. Der ungehemmte Glaube an den Fortschritt der Medizin und des Wohlstands führt zu Sorglosigkeit. Manche ergeben sich den Süchten, deren wiederholte Heilung sie von der ärztlichen Kunst erwarten. Hier hat sich ein sich selbst verstärkender Kreislauf entwickelt. Nach dem derzeitigen Verbrauch schluckt der Bundesbürger im statistischen Durchschnitt während seines Lebens 36.000 Tabletten, wozu noch die Spritzen, Einreibungen und flüssige Mittel kommen.110

Wie lukrativ das Geschäft für die Pharmaindustrie ist, ergibt sich daraus, daß sie es sich leisten kann, jährlich für 1500 Millionen DM kostenlose Musterpräparate zu verteilen.111 Sie war eine der eindrucksvollsten »Wachstumsbranchen« der letzten Jahrzehnte. Die Pharmaindustrie der wichtigsten westlichen Länder produzierte im Jahr 1969 für 66 Mrd. DM und 1979 für 133 Mrd. DM.112 Die gesamten Kosten für Krankheiten und ihre Folgen dürften im Jahre 1981 erstmals 200 Mrd. DM (in der Bundesrepublik Deutschland) übersteigen.113 Die Krankheiten schaffen »Wachstum«, Gesundheit ist Stagnation. Wenn jetzt die Gesundheit ausbräche, dann gäbe das eine schlimme Rezession in der Krankheitsindustrie.

Die Umweltindustrie

Das negative Ergebnis der modernen Ökonomie zeigt sich neuerdings besonders kraß auf dem Feld, das wir Umweltschutz nennen. Da ist eine neue Industrie entstanden, die nur dazu dient, die üblen Folgen der bisherigen Industrie abzumildern. Hier muß ein in sich selbst unproduktiver Aufwand getrieben werden, um einen erträglichen Zustand herzustellen, der vor der Industrialisierung ohne Kosten optimal vorhanden war.

79

Die Umweltschäden in der Bundesrepublik Deutschland werden auf jährlich 70 Milliarden DM veranschlagt, das sind 8 Prozent des Bruttosozialprodukts (BSP). Für Maßnahmen zu ihrer Beseitigung werden knapp 17 Milliarden (2 Prozent des BSP) ausgegeben.114 Die acht Prozent werden aber nicht etwa vom BSP abgezogen, was richtig wäre, sie bleiben unberücksichtigt. Und die zwei Prozent für den Umweltschutz werden sogar dem BSP zugeschlagen, obwohl sie nur eine Schadensminderung erbringen können. Immerhin schafft die neue Umweltindustrie einige hunderttausend Arbeitsplätze. Aber das sind eben auch Arbeitsplätze, die sich nicht selbst erhalten; sie erfordern vielmehr einen Aufwand durch die Allgemeinheit, der erst infolge der Industrialisierung nötig wurde, genau wie die Bürokratie und anderes. Zweifellos muß dieser Anteil vergrößert werden — die USA und Japan geben bereits 3 Prozent des Bruttosozialprodukts aus — was aber nichts daran ändert, daß die Bilanz der Umweltpolitik immer negativ bleiben wird. Wir sahen bereits, wie sich ein beträchtlicher Anteil davon in den Krankheitskosten niederschlägt.

Trotz aller Beteuerungen in Richtung Verursacherprinzip lasten beträchtliche Ausgaben für die Erhaltung der Umwelt auf den öffentlichen Haushalten, da man manche Verursacher schwer ermitteln konnte und andere nicht hart anfassen mochte. Insgesamt blieben aber die staatlichen Aufwendungen gering. Da die öffentlichen Haushalte just in den Jahren vor der Umweltdiskussion mit anderen hohen Ausgaben belastet worden waren — für Bildung, Verkehr, innere Sicherheit, Bekämpfung der Süchte — standen für die neue große Aufgabe entsprechende Haushaltsmittel nicht mehr zu Verfügung.

Der Staatsapparat

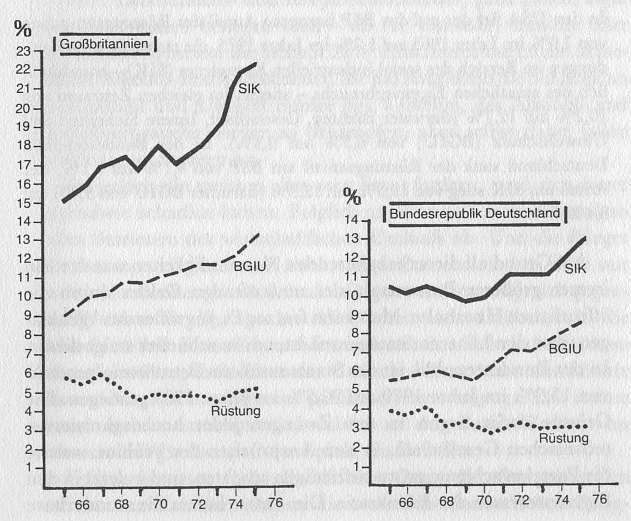

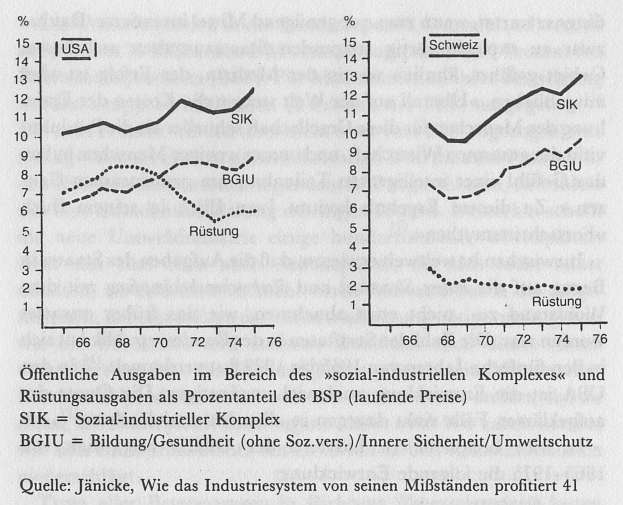

Die öffentlichen Aufwendungen für den »sozial-industriellen Komplex«, wie ihn der Berliner Sozialwissenschaftler Martin Jänicke nennt, stiegen stärker als die öffentlichen Gesamtausgaben. Besonders stark stiegen in allen OECD-Ländern die Aufwendungen für Bildung, Gesundheit, innere Sicherheit und Umweltschutz — während der Prozentanteil für die Rüstung sank.

80

Von der Bildung wurden in den vergangenen Jahren Wunderdinge erwartet, wenn man nur genügend Mittel investierte. Das hat zwar zu explosionsartig steigenden Staatsausgaben auf diesem Gebiet geführt, ähnlich wie in der Medizin, der Erfolg ist aber ausgeblieben. »Überall auf der Welt steigen die Kosten der Erziehung des Menschen für diese Gesellschaft schneller als die Produktivität der gesamten Wirtschaft, und immer weniger Menschen haben das Gefühl einer intelligenten Teilnahme am gemeinsamen Ganzen.« Zu diesem Ergebnis kommt Ivan Illich in seinem Buch <Fortschrittsmythen>.115)

Inzwischen ist weltweit erwiesen, daß die Aufgaben des Staates in Bezug auf die innere Sicherheit und Verbrechensbekämpfung mit dem Wohlstand zu-, nicht etwa abnehmen, wie das früher erwartet worden war. Die Zahl der Straftaten in der Bundesrepublik hat sich in den fünfzehn Jahren von 1965 bis 1979 fast verdoppelt.116 In den USA ist die Entwicklung noch viel ungünstiger. Die Quote der aufgeklärten Fälle sinkt dagegen in allen Industrieländern.117

In vier beispielhaften Ländern der OECD zeigt sich von 1965-1975 die folgende Entwicklung:

81

In den USA fiel der auf das BSP bezogene Anteil der Rüstungsausgaben von 7,0 % im Jahre 1965 auf 5,7 % im Jahre 1975, die staatlichen Aufwendungen im Bereich des sozial-industriellen Komplexes (SIK) — einschließlich des staatlichen Eigenverbrauchs — stiegen im gleichen Zeitraum von 10,2 % auf 12,7 % (darunter Bildung, Gesundheit, Innere Sicherheit und Umweltschutz (BGIU) von 6,3 % auf 9,3 %). In der Bundesrepublik Deutschland sank der Rüstungsanteil am BSP von 4,1 % auf 3,1 %, der Anteil am SIK stieg von 10,3 % auf 12,9 % (darunter BGIU von 5,9 % auf 8,4 %).118)

Auf Grund all dieser eskalierenden Notwendigkeiten wandert ein immer größerer Prozentsatz des umlaufenden Geldes durch die öffentlichen Haushalte. Man kann fast sagen, je größer das Wehklagen über den höheren Staatsanteil ist, um so schneller steigt dieser. In der Bundesrepublik ist der Staatsanteil am Bruttosozialprodukt von 15,9 % im Jahre 1970 auf 20,3 % im Jahre 1980 gestiegen. Die Gründe dafür liegen in den Zwängen jeder hochorganisierten technischen Gesellschaft, in den Ansprüchen der Wähler, welche die Parteien schleunigst zu befriedigen trachten, und zuletzt in den Eigeninteressen der Bürokratie.

82

Die Ämter haben die wunderbare Eigenschaft, sich untereinander und mit den politischen Parteien zu verfilzen. Darüber sollte jedoch der Bürger nicht klagen, solange er immer noch jede ungehörige Forderung unterstützt, sofern er dabei für sich auch nur ein wenig zu profitieren glaubt.

»Ein Staat, dessen Ausgaben sich in relativ mäßigen Grenzen halten, kann sich weit eher damit begnügen, bloß äußerlich regelnd in die Wirtschaft seines Landes einzugreifen... als ein Staat, der schon wegen der ungeheuren Größe seines Finanzbedarfs zu so unersättlicher Habgier verurteilt ist, daß er jegliche private Habgier begünstigen muß...« Das hatte der Ökonom Rudolf Goldscheid schon 1917 geschrieben und daraus geschlossen, daß sich der Staat »mit innerer Zwangsläufigkeit von einem bloßen Gehäuse der Wirtschaft zu deren eigentlichem Motor« verwandeln muß.119

Wenn der Staat erst einmal in die Spirale hineingeraten ist, dann sieht er gar keinen Ausweg mehr als die ständige Erhöhung seiner Mittel. Was seinen Haushalt angeht, so ist er der Hauptgewinner jeglicher Expansion, sei sie nun ökonomisch positiv oder negativ. So bezieht die Bundesrepublik rund 30 % ihrer Steuereinnahmen aus der Umsatzsteuer, ganz gleich, was da umgesetzt wird, rund 40 % aus der Einkommens- und Körperschaftssteuer, ganz gleich, wofür das Einkommen bezogen wird — ob für sinnvolle, sinnlose oder schädliche Arbeiten. Sie bezieht 20 % Einnahmen durch die Mineralöl-, Alkohol- und Tabaksteuer. Sie hat zwar dann die Schäden an Gesundheit und Umwelt infolge des Verkehrs, des Alkohol- und Tabakverbrauchs wieder zu bekämpfen, aber selbst dabei fallen wieder neue Steuern an.

Da jedoch die meisten alles vom Staat fordern, muß sich dieser irgendwie schadlos halten. Folglich zapft er sich seinen Anteil an allen Stationen des wirtschaftlichen Umlaufs ab. Und die Bürger dulden es, weil ihr Anteil auch steigt. Zumeist sind es aber nur nominelle Buchungen ohne realen Gegenwert; man lügt sich gegenseitig etwas in die Tasche. Alle freuen sich darüber, wie die Maschine ihre Kartoffeln anbaut und verzehrt. Alle haben sich so daran gewöhnt, daß schon der Gedanke, diese Maschine könnte einmal ins Stocken geraten, panische Angst erzeugt. Die meiste Angst haben natürlich die, welche an den faulen Zauber am intensivsten glauben, an der Spitze die Politiker.

83

Früher bestimmte die Politik den Gang der Ereignisse. Im technischen Zeitalter treiben die technisch-ökonomischen Ereignisse die Politik aus einer Zwangslage in die nächste. Diese Tendenz verschärfte sich nach dem II. Weltkrieg in einem Ausmaß, daß von Ziele setzender Politik allenfalls noch in den kommunistischen Ländern gesprochen werden kann; allerdings mit einer völlig unökologischen Zielsetzung. Die Politik in den westlichen Ländern betätigt sich dagegen als nachträglicher Zwangsvollstrecker der technischen Entwicklung.

Die Eisenbahn wurde erfunden, also baute der Staat Bahnlinien; das Auto wurde erfunden, also baute der Staat Straßen bis vor jede Haustür; das Flugzeug wurde erfunden, also sorgte der Staat für den Bau von Flughäfen, wie er früher für Häfen gesorgt hatte; die Kernspaltung wurde erfunden, also übernahm der Staat die Durchsetzung der Atomenergie.

Dies war so selbstverständlich geworden, daß noch heute kaum ein Staatsdiener begreift, wie es Leute geben kann, die etwas dagegen haben können. Die genannten Großprojekte waren von unzähligen weniger spektakulären Entwicklungen begleitet und mit ihnen verknüpft. Und schon seit 100 Jahren sehen sich die Staaten genötigt, ein soziales Hilfssystem aufzubauen, um die vielen Unzuträglichkeiten auszugleichen, die von den Umwälzungen verursacht wurden.

Alle Staaten griffen schließlich immer intensiver in den Wirtschaftsablauf ein. Die <unsichtbare Hand>, die nach Adam Smith das Wirtschaftsgeschehen angeblich leitet, ist längst zur sichtbaren Hand geworden. So sorgte die angeblich marktwirtschaftliche Bundesrepublik Deutschland dafür, daß die Kohlebergwerke zugunsten des damals billigen Erdöls stillgelegt wurden. Auf Grund der Abhängigkeit von den Ölländern, die sich daraus automatisch ergeben mußte, konnten diese den Ölpreis in wenigen Jahren um das Vielfache verteuern. Daraufhin förderten die Industrieländer die Atomenergie großzügig, womit die künftige Abhängigkeit von den Uranlieferanten schon programmiert ist. Das beim Erdöl erlittene Fiasko wird sich dann beim Uran wiederholen. — Die Staaten fühlen sich auch in jeder Beziehung verantwortlich für Forschung und Entwicklung, da die Industrie behauptet, sie sei damit finanziell weit überfordert.

Eine weitere Aufgabe allumfassender Art kündigt sich für den Staat neuerdings an. Angesichts der Arbeitslosigkeit soll er für Arbeit sorgen, ob er will oder nicht, ob er dazu geeignet ist oder nicht — er sieht sich zu »Beschäftigungsprogrammen« gezwungen.

84

Dabei kann und wird es aber nicht bleiben. Wenn er schon »Arbeitsplätze schaffen« will, dann muß er auch wissen, was dort gearbeitet oder hergestellt werden soll. Er muß demnach ermitteln, was abgesetzt werden könnte, und wird dann auch für den Absatz sorgen müssen. Mit anderen Worten, der demokratische Staat tut nichts anderes als der totalitäre schon immer tat: er plant! Diese Tatsache umgeht die heutige Diskussion, ohne den Kern des Dilemmas auch nur zu erwähnen, wie die Katze den heißen Brei umschleicht. Alle möchten heute gern »Arbeitsplätze schaffen«, sie wissen nur nicht, wofür. Am einfachsten machen es sich dabei die Parteien, die gegen Planwirtschaft sind. Ihr Konzept lautet daraufhin: Bauen wir doch planlos Atomkraftwerke, Straßen, Wohnungen, Autos, Flugplätze, Kanäle — für das Weitere wird dann schon der Himmel sorgen!

Die Staaten stellen sich immer wieder in den nachhinkenden Dienst der Wirtschaftsentwicklung. Diese hat für die Rationalisierung der Betriebe und für die Sättigung der Verbraucher gesorgt, denen die Arbeitslosigkeit folgen mußte, deren Bewältigung nun auch dem Staat aufgebürdet wird; denn das ist der große Packesel, dem alle alles aufladen und sich dann hinterher wundern, daß er ihnen auch immer mehr nimmt. All die vielen Erwartungen trachtet der Staat zu befriedigen, indem er gegen alle verkündeten Grundsätze in die Wirtschaft eingreift. Der Unterschied zwischen der Förderung der privatkapitalistischen Investitionen hier und den Staatsinvestitionen dort wurde immer geringer.

Der schwindende Nutzen

Zusammenfassend müssen wir feststellen: Das heutige ökonomisch-staatliche System, Wilhelm Röpke nennt es »Ökonomokratie«, arbeitet in vielen Bereichen nicht mehr ökonomisch. Eine genaue Grenznutzenrechnung würde ergeben, daß das Ergebnis oft negativ ist. Negativ sogar schon dann, wenn wir die psychischen Auswirkungen auf den Menschen noch unberücksichtigt lassen, die uns im Hauptteil dieses Buches beschäftigen werden. Tibor Scitovsky stellt uns dar, wie sich die Muße-Aktivitäten des USA-Durchschnittsbürgers zwischen 1934 und 1966 verringert haben.

85/86

Er sparte durch Reduzierung — hauptsächlich der Essenszeiten, der Reisen, des Spazierengehens und des Bücherlesens — täglich knapp drei Stunden ein. Diese verwendete er zur Hälfte aufs Fernsehen, auf die Einkaufszeit, die sich verdoppelte (!) und auf 50 Prozent mehr Hausarbeitszeit. Letzteres überrascht bei den vielen in jenen zweiunddreißig Jahren eingeführten Haushaltgeräten. Offenbar erfordern größere Wohnungen und höhere Ansprüche einen größeren Zeitaufwand. Beim Einkaufen in den Supermärkten hat heute der Kunde selbst die Arbeit zu besorgen, an der Kasse Schlange zu stehen und weite Hin- und Rückwege zu fahren.(120)

»Immer deutlicher sehen wir, daß die Probleme, die technologischer Fortschritt mit sich bringt, oft größer sind als der Gewinn, den er der Menschheit verschafft ... Wachsende Konzentration von Industrie und Handel ließ Riesenstädte entstehen, dadurch wurden die Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsplatz vergrößert, die Automobilproduktion wurde aus einem Luxus zu einer dringenden Notwendigkeit.

Mit der Verdichtung des Verkehrs wurden die Städte unbewohnbar, immer mehr Familien zogen in die nähere und weitere Umgebung und vergrößerten damit zugleich die Zahl der Verkehrsteilnehmer und die Unbewohnbarkeit der städtischen Zentren. Straßen mußten gebaut werden und vernichteten Teile der Naherholungsgebiete, immer weiter mußten die Städter fahren, um frische Luft und sauberes Wasser zu finden.

Immer abhängiger wurden sie vom Auto ... So hat technologischer Fortschritt ständig neue Probleme geschaffen und neue technologische Lösungen, die wiederum neue Probleme erzeugten. Ein gigantischer Aufwand, der am Ende zu vergleichsweise höchst bescheidenen oder auch zu gar keinen realen Verbesserungen der konkreten Lebensbedingungen führt.«(121)

Zu dieser zusammenfassenden Wertung kommt der Frankfurter Politologe Iring Fetscher.

Der Wirtschaftswissenschaftler Fred Hirsch, der »die sozialen Grenzen des Wachstums« untersucht hat, kommt zu dem Ergebnis:»Ab einer bestimmten Grenze, die in den industriellen Massengesellschaften seit langem überschritten ist, verschlechtern sich die Nutzungsbedingungen eines Gutes, je verbreiteter dessen Gebrauch ist.«122

86/87

Eine der gründlichsten Arbeiten, die es für dieses Gebiet gibt, hat der Nationalökonom Eduard Heimann bereits 1963 geschrieben: <Soziale Theorie der Wirtschaftssysteme>.

»Wenn auch die Leistung des Wirtschaftssystems nicht hoch genug gepriesen werden kann, so sind die Kosten entsprechend hoch; sie sind wahrhaft furchtbar ... Das Wirtschaftssystem ist nötig als das Mittel zur Beseitigung von schmerzhaften Verhältnissen, die früher unabänderlich erschienen, aber es ist kein Zustand, kein dauernder Rahmen für Wachstum, Entwicklung und Wandlung des Lebens; es ist eine Bewegung von Menschen, die von der fixen Idee der Produktionserweiterung besessen und bereit sind, ihr das gute Leben zu opfern. Aus diesem Grunde trägt das Prinzip des Systems in sich selbst die Gefahr, über den Punkt hinauszutreiben, der ihm zugleich objektive Berechtigung und Grenze gibt, und sich selbst als absolut und grenzenlos zu setzen: eine ziellose blindwütige Dynamik.« 123

Inzwischen ist diese ziellose Dynamik in vielen Untersuchungen dargestellt worden. Die Bücher von Ivan Illich beziehen die psychologischen Wirkungen auf den Menschen mit ein: »Binnen sehr kurzer Zeit«, schrieb er bereits 1973,

»wird die Bevölkerung das Vertrauen nicht nur zu den herrschenden Institutionen, sondern auch zu den Verwaltern der Krise verlieren. Die Machtbefugnis dieser Institutionen, Werte zu definieren (die Erziehung, die Geschwindigkeit, die Gesundheit, die Wohlfahrt, die Information oder Sicherheit), wird plötzlich zerrinnen, wenn ihr illusorischer Charakter erkannt wird. — Ein unvorhersehbares und wahrscheinlich geringfügiges Ereignis kann als Zündkapsel der Krise wirken, ähnlich wie der Schwarze Freitag in Wall Street die Weltwirtschaftskrise eingeleitet hat ... die Organisation der ganzen Wirtschaft im Hinblick auf das bessere Leben ist das Haupthindernis für das gute Leben. — Diese Erkenntnis könnte die Kraft haben, die öffentlichen Vorstellungen umzustülpen. Von heute auf morgen könnten wichtige Institutionen jede Respektabilität, jede Legimität und ihren Ruf verlieren, dem öffentlichen Wohl zu dienen. Dies ist es, was der römischen Kirche während der Reformation und der französischen Monarchie 1793 widerfuhr. Über Nacht wurde das Undenkbare offenbar.«124

Damit wird an Ludwig XVI. erinnert. Auf dem Wege zu Guillotine soll er die Worte gesprochen haben:

»Das alles habe ich schon seit Jahren gewußt. Wie kam es, daß ich es nicht glauben wollte.«

Bei Ivan Illich heißt es weiter:

»Die schweigende Mehrheit hängt heute gänzlich der These des Wachstums an, aber nichts läßt auf ihr politisches Verhalten schließen, sobald eine Krise ausbrechen wird — gegenwärtig wird jedoch versucht, die Risse in allen Systemen zu stopfen. Keines der Heilmittel hilft, aber noch hat man die Mittel, sie eines nach dem anderen auszuprobieren.«125

Das war 1973, heute hat man selbst die Mittel kaum mehr, heute hat man nur noch Redensarten.

87/88

Um die ganze Fragwürdigkeit des sogenannten »wirtschaftlichen Wachstums« freizulegen, werden in den nächsten Jahren noch viele detaillierte Untersuchungen für die einzelnen Bereiche nötig sein. Soviel steht jedoch fest: Selbst der materielle Nutzen der heutigen Ökonomie erreicht nur einen Bruchteil der zur Schau gestellten Ziffern. Tatsache ist, daß das Kosten/Nutzen-Verhältnis immer näher an Null herankommt, je höhere Stufen das »wirtschaftliche Wachstum« erklimmt. In einigen Bereichen ist das Kosten/Nutzen-Verhältnis seit langem negativ. Das ist auch der Grund, warum im politischen Bereich die Äußerungen fanatischer werden, weil man sich seiner Sache nicht mehr sicher ist. Politiker stellen sich immer gern auf den Boden der These, daß nicht sein kann, was nicht sein darf.

Das Ergebnis dieses Kapitels ist, daß sich - zunächst noch rein ökonomisch betrachtet - der materielle Nutzen der gegenwärtigen Wirtschaftsweise beträchtlich reduziert, sobald eine echte Kosten/Nutzen-Rechnung vorgenommen wird. Darüber hinaus gilt das Gesetz, daß in den überentwickelten Ländern der zusätzliche Nutzen in dem Maße abnimmt, je höher deren Entwicklung getrieben wird, bis er schließlich in Schaden umschlägt.

Diese Erkenntnis entzieht der Behauptung von der angeblichen Notwendigkeit des weiteren »wirtschaftlichen Wachstums« den Boden, schon dann, wenn man bei der kurzfristigen Betrachtungsweise der Ökonomen und Politiker stehenbleibt. Wenn man aber langfristiger denkt und die Zerstörung und Ausplünderung der Erde in die Kalkulation einbezieht, dann wird der heutige Nutzen noch fragwürdiger. Dieses Ergebnis kann bereits als großer Trost verbucht werden. Es trifft nicht zu, daß wir bei ausbleibendem »wirtschaftlichen Wachstum« solch große Nachteile hätten, wie das die Zahlen suggerieren, da diese Zahlen oft nur nominellen Wert haben oder sogar irreführend sind.

Nicht die gegenwärtigen kurzfristigen Schwierigkeiten sind es also, sondern die späteren Katastrophen, die wir zu fürchten haben. Die Gefahr besteht nicht darin, daß das »Wachstum« jetzt zu Ende geht, denn dies ist ohnehin in den überentwickelten Ländern unvermeidlich.

Die Gefahr besteht darin, daß eine beharrlich auf »Wachstum« programmierte Wirtschaft und Politik in eine viel schlimmere und frühere Katastrophe treibt als eine, die sich dem Unvermeidlichen rechtzeitig anpaßt. Dabei kann »rechtzeitig« gar nicht früh genug sein — andererseits ist es nie zu spät, um wenigstens noch etwas zu retten.(126)

Um über die Zukunft des Menschen auf dieser Erde Wesentliches auszusagen, müssen wir tiefer ansetzen. Wir müssen im nächsten Teil die Frage stellen, wie es überhaupt zu der verhängnisvollen Entwicklung und zu den irrigen Glaubenslehren kommen konnte, die das Ende der menschlichen Geschichte auf dieser Erde zur Folge haben können.

Die zentrale und letztlich entscheidende Frage ist, was die letzten 200 Jahre für unser menschliches Dasein gebracht haben. Für uns kann nicht der ökonomische Saldo ausschlaggebend sein, sondern die Frage, wie wir ein menschengemäßes Leben führen können, das uns auch für die weitere Zukunft hoffen läßt.

89

#

www.detopia.de

^^^^

Gruhl 1982 Das irdische

Gleichgewicht