6. Wo Gott einst war - Tiefensysteme und die neue Naturmystik

»Aber ist da etwas, wo Gott einst war?«

en.wikipedia The_Message_to_the_Planet von Iris Murdoch

System Reduktionismus Geist Tiefensysteme Deismus

Ist das Ganze die Summe seiner Teile?

220-250

Es ist unwahrscheinlich, daß die abenteuerlicheren Interpretationen der Gaia-Hypothese und des anthropischen Prinzips in nächster Zukunft Eingang in die Hauptströmung der Wissenschaft finden werden. Wenige Wissenschaftler sind bereit, sich der Überzeugung anzuschließen, daß die Erde in irgendeinem anderen als dem metaphorischen Sinn ein Superorganismus ist. Manche haben, wie wir sahen, sogar mit der Metapher Schwierigkeiten.

Was das anthropische Prinzip angeht, so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach eine erkenntnistheoretische Kuriosität in astrophysikalischen Lehrbüchern bleiben. Wenn es überhaupt Beachtung findet, dann vermutlich in seiner schwächsten Version; vielleicht zitiert man es nur der Vollständigkeit halber und als ultimatives Beispiel für das Wirken der natürlichen Selektion: Astrophysiker sollten sich nicht wundern, wenn sie entdecken, daß sie in einem Universum leben, das die Existenz von Astrophysikern möglich macht.

Welches Schicksal den beiden Ideen auch zugedacht sein mag, sie stammen jedenfalls von einer unbezweifelbar soliden und irreversiblen Entwicklung innerhalb der modernen Naturwissenschaften her. Beide sind anspruchsvolle Versuche, der erstaunlichen Wechselwirkung von fein abgestimmten Kräften und Bedingungen, die das Leben und das Bewußtsein im Universum möglich machten, in der Theorie gerecht zu werden.

Dank den ausgefeilten Techniken und Instrumenten der Wissenschaft erkennen wir nun, daß die Biographie des Universums in der Sprache der geordneten Komplexität geschrieben ist. Oft benutzen wir religiöse Begriffe, wenn wir unser Staunen über die Größe und Erhabenheit der Natur zum Ausdruck bringen; wir sprechen von »Wundern« oder »Mysterien«. Aber was die Hauptströmung der christlichen Tradition unter diesen Begriffen verstand, verblaßt neben dem, was die moderne Wissenschaft uns über ihre Bedeutung zu sagen hat.

wikipedia Gaia-Hypothese wikipedia Anthropisches_Prinzip wikipedia Ernst_Haeckel 1834-1919 wikipedia Monismus

Unter dem Eindruck dessen, was wir jetzt über die ungeheure Komplexität der Natur wissen, nehmen wir mit Verblüffung wahr, wie peinlich primitiv die Erklärungsmodelle der westlichen Wissenschaft noch um die Jahrhundertwende, also vor relativ kurzer Zeit, waren. Bei ihren Versuchen, das Universum zu verstehen und zu beschreiben, gingen Physiker wie Biologen von einer sehr dürftigen Basis aus. Der einflußreiche Wissenschaftsphilosoph Ernst Haeckel, dessen Hauptwerk um 1900 erschien, benötigte nur zwei Grundfaktoren, um das Universum zu erklären: die Atome und den Äther.

Atome wurden zu dieser Zeit noch als homogene, unendlich kleine einzelne Partikel definiert, die nicht weiter analysierbar waren. Der Äther, der die Atome umgab, war eine ebenso absolute, ebenso physische Substanz, »unwägbare Materie«, ein extrem dünnes, subtiles Medium, das den gesamten Raum ausfüllte. Die Interaktion zwischen diesen beiden Entitäten erklärte alle Phänomene. In einem so simplen Universum bestand kein Bedarf für Vorstellungen wie systemische Selbstregulierung, geschweige denn für die Einführung einer kreativen Intelligenz zu Erläuterungszwecken. Die Chemie war eine lineare Erweiterung der Physik, die Biologie eine Kreuzung zwischen beiden. Selbst die Seele war nicht mehr als eine Ballung von »Psychoplasma«, ein Phänomen, das der Gruppe der »protoplasmatischen Körper« angehörte, den eiweißähnlichen Kohlenstoffverbindungen, die für alle Lebensprozesse die Grundlage bildeten.

In Haeckels Augen war die Überschaubarkeit dieser Welt-Auffassung ihr prinzipieller Gültigkeitsbeweis. Der Monismus, wie Haeckel seine Lehre nannte, stellte den höchsten intellektuellen Fortschritt dar, insofern als er die drei zentralen Dogmen der Metaphysik — Gott, Freiheit und Unsterblichkeit — definitiv ausschloß.

222

Wenn alle Phänomene mechanisch zu erklären seien, käme das Gesetz der Materie mit dem universellen Gesetz der Kausalität in Übereinstimmung — dies war nach Haeckels Überzeugung der unwandelbare Fixstern, dessen verläßliches Licht dem Menschen den Weg durch das dunkle Labyrinth der zahllosen Einzelphänomene wies.1

Haeckel bezog die Inspiration zu seiner monistischen Kosmologie von Darwin, der - so Haeckel - den letzten großen Schritt in der Wissenschaft getan hatte, indem er die »rationale Anthropologie« von den »Fesseln der Tradition und des Aberglaubens« befreite. Aber für Darwin selbst waren die Phänomene nie so simpel. Wie wir zuvor sahen, kämpfte er mit dem Problem, »Organe von extremer Perfektion« zu erklären. Obwohl es ihm wichtig war, biologische Komplexität innerhalb des Rahmens der Selektionstheorie zu erläutern, wirken seine Bemühungen oft halbherzig, Darwin war ein großer Wissenschaftler, und wie jeder große Wissenschaftler stand er der Natur mit einer Haltung ehrfürchtigen Staunens gegenüber. »Wir können die wunderbare Komplexität einer organischen Lebensform nicht ergründen«, erklärte er. Jede dieser Lebensformen »muß als Mikrokosmos betrachtet werden, als kleines Universum, aus Scharen selbstreproduzierender Organismen geformt, die unvorstellbar klein sind und so zahlreich wie die Sterne am Himmel«.2

Darwin konnte nicht ahnen, daß der Mikrokosmos bald ein Ausmaß an Komplexität enthüllen sollte, das seine eigene Theorie in Frage stellte.

Als Schulkinder lernten wir im Geometrieunterricht das wohlbekannte euklidische Axiom »Das Ganze ist gleich der Summe seiner Teile«. Diese Aussage scheint etwas so Offensichtliches zu konstatieren, daß man nicht weiter darüber nachdenkt. Faßt man sie aber genauer ins Auge, wird jedes Wort dieses unschuldigen Lehrsatzes unsicher. Was ist »das Ganze«, was ist eine »Summe«, und was bedeutet »gleich«? Ist »das Ganze« dasselbe wie eine »Sammlung«? In welchem Sinn, nach welchen Kriterien sind sie einander »gleich«?

223

Nehmen wir an, wir wären vor die folgende Wahl gestellt: Vor uns auf dem Tisch liegen die auseinandergenommenen Teile einer Uhr auf einem Haufen und daneben noch einmal dieselbe Anzahl von Teilen, aber zum funktionsfähigen Zeitmesser zusammengesetzt. Nun dürfen wir zugreifen. Was würden wir wählen? Natürlich die zusammengesetzte Uhr, die einem Haufen loser Teile zweifellos vorzuziehen ist. Jedes organisierte, funktionierende Ganze ist mehr wert, und in diesem Sinn — im Verhältnis zu den Teilen — mehr als »gleich«. Aber lassen wir die »subjektiven« Erwägungen von Nützlichkeit und ökonomischem Wert für einen Augenblick beiseite; halten wir uns strikt an das Messen der Quantität, denn das ist es wohl, was Euklid im Sinn hatte.

Was wird dann aus dem Axiom? Ist die zusammengesetzte Uhr unter quantitativen Gesichtspunkten der Summe ihrer Teile »gleich«? Oder ist an dem Ganzen doch mehr, als das Zählen und Messen der Einzelteile enthüllen kann? Laufen Summen immer auf das Gleiche hinaus? Oder ist die Summe der Teile, sobald diese innerhalb des Ganzen organisiert sind, in einem gewissen Sinn doch »größer«? Ist die Form der fertig zusammengesetzten Uhr ein »Teil«, den man als in der Uhr von Anfang an vorhanden mitberücksichtigen muß? Ist die unmeßbare Beziehung zwischen allen funktionsfähigen Teilen etwas, das vorhanden ist, und somit als Teil des Ganzen aufgeführt werden muß?

Diese Fragen werden noch sehr viel verwirrender, wenn wir von mechanischen, von Menschen gemachten Systemen zu natürlichen Systemen übergehen. Bei dem metaphorischen »Uhrwerk«, das die westliche Wissenschaft einmal in der Natur zu erkennen glaubte, ergibt es noch weitaus weniger Sinn als bei einem realen Chronometer, es als isoliertes, voll analysierbares Objekt zu behandeln. Wie soll man einen Baum von dem Boden, in dem er wurzelt, und der Luft, die ihn am Leben erhält, trennen, oder einen Stern von der Galaxis, die ihn umschließt? Wo endet ein natürliches System? Wie tief wurzelt eine Struktur in der Natur der Dinge? Im neunzehnten Jahrhundert ging die junge Wissenschaft der Thermodynamik von der bequemen Annahme aus, die Ordnung der uns umgebenden Welt sei nur eine »Pause«, ein vorübergehender Zustand innerhalb der unvermeidlichen Drift hin zum höchstmöglichen Grad an Entropie.

224

Um zu veranschaulichen, was mit der theoretischen Größe »Entropie« gemeint ist, greifen Physiklehrbücher auch heute gern auf ein klassisches Beispiel zurück: Wenn man einen Behälter mit vielen weißen und schwarzen Kugeln regellos schüttelt, besteht nur eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich alle weißen Kugeln oben und alle schwarzen Kugeln unten ansammeln (mit anderen Worten: daß sich eine Ordnung herausbildet). Der wahrscheinlichste Zustand ist die willkürliche Durchmischung schwarzer und weißer Kugeln, also die völlige Unordnung. In abgeschlossenen Systemen nimmt Entropie zu. Das Bild der Kugeln ist von Gasmolekülen hergeleitet, die in einem abgeschlossenen System — das auch das Universum sein kann — regellos zusammenstoßen, sich immer gleichmäßiger verteilen und dabei abkühlen (die Wärmeableitung von Heiß nach Kalt ist eine solche Bewegung hin zur gleichmäßigsten Verteilung, also zum Chaos), bis der Zustand erreicht ist, der »Wärmetod« genannt wird.

Diese Vorstellung vom Chaos ist heute überholt. Wir wissen jetzt, daß die dahintreibenden Moleküle bereits hoch strukturierte Systeme sind, und ebenso die Atome, aus denen sie sich zusammensetzen. Sie verkörpern, räumlich betrachtet, bereits einen hohen Grad an Ordnung. Selbst wenn wir die Analyse bis zur Ebene der Partikel oder Wellenpartikel fortsetzen, aus denen Atome aufgebaut sind, haben wir es mit Aktivitätsstrukturen zu tun, die so alt sind wie die Geschichte der Zeit. Auf dieser Ebene tritt allerdings der unsichere Faktor der Quantenfluktuation in Erscheinung, aber diese Unscharfe ist Teil äußerst dauerhafter Strukturen wie der Atome oder Galaxien. Spielt Gott Würfel mit dem Universum? Die Quantenmechanik sagt ja, aber das Spiel findet hinter verschlossenen Türen statt, in einem großen, stabil konstruierten Gebäude. Errol Harris erklärt: »Zufallsaktivität ist in gewisser Weise immer parasitär und kann nicht höchste Priorität haben.«3

Sowohl auf der Stufe des unendlich Großen als auch auf der des unendlich Kleinen bietet die Natur uns das Bild eines chinesischen Kästchen-Puzzles, einer scheinbar endlosen Einnistung von Systemen in Systemen. Jedes System scheint von anderen, größeren Systemen umschlossen zu sein.

225

Die Zellen, die das Gewebe des Körpers bilden, sind Systeme; das Gewebe ist Teil des größeren Systems, das der Körper darstellt. Der Körper wiederum bewohnt ein Ökosystem, dem andere Organismen, Pflanzen, Mikroben, Naturkräfte angehören. Der menschliche Körper bewegt sich außerdem in einer Gesellschaft und einer Kultur, die immaterielle Schöpfungen des Bewußtseins sind, das im Körper wohnt. Wenn wir die Gaia-Hypothese akzeptieren, müssen wir alle Ökosysteme als Teile innerhalb eines großen biosphärischen Systems betrachten, das der Planet selbst darstellt. Das anthropische Prinzip dehnt das Netz der komplexen Zusammenhänge sogar noch weiter aus: Der gesamte Kosmos könnte als umfassendes System betrachtet werden, das in einer immens langen evolutionären Geschichte, deren Bedingungen durch die »Initialzustände« des Urknalls diktiert waren, zu seiner gegenwärtigen Gestalt heranreifte. Waren diese mysteriösen Initialbedingungen ihrerseits ein »System«, ein Komplex von Kräften und Prinzipien, die harmonisch zusammenwirkten, um eben dieses Universum hervorzubringen?

Können wir das Studium irgendeines Systems je abschließen, indem wir sagen, wir hätten nun genug Wissen darüber? Die Antwort wird vermutlich dieselbe sein, die Wissenschaftler oft geben müssen, wenn sie Messungen vornehmen; an einem stets willkürlich gewählten Punkt wird aus praktischen Gründen einfach »aufgerundet« oder »abgerundet«. So auch bei Systemen. Man rundet die Studie ab, in der Hoffnung, nichts unmittelbar Relevantes übersehen zu haben. Aber das ist nur ein pragmatischer Kompromiß; eine echte Systemphilosophie erfordert globales Verständnis.

226

Das System als Kunstwerk und die Wissenschaft von den Systemen

Systeme, ob von Menschen geschaffene oder naturgegebene, gehen immer aus den komplexesten kreativen Impulsen und Prozessen hervor. Merkwürdigerweise war die wissenschaftliche Erforschung von Systemen jedoch zunächst nur ein Nebenprodukt der ruinösesten menschlichen Aktivität, des Krieges. Während des Zweiten Weltkrieges erlangte die Systemanalyse im Rahmen der überaus komplizierten militärischen Operationen Geltung. Wie sollte man den Einsatz von Angriffswaffen (nun Waffensysteme genannt), die Stoßrichtung der Angriffe, die Truppenbewegungen, die Kommandostrukturen, die Versorgungslinien, die Tätigkeit des militärischen Nachrichtendienstes in sinnvoller Weise koordinieren?

Systemanalystiker* waren unter anderem mit der Aufgabe betraut, Radar in strategischer Weise einzusetzen und effektivere Techniken für Bombenangriffe zu entwickeln. Der berühmteste der frühen Computerwissenschaftler, Alan Turing, gehörte einem britischen Nachrichtendienst-Team an, das die Aufgabe hatte, den Geheimcode zu knacken, den die Nazis bei der Übermittlung von Nachrichten benutzten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Systemanalytiker dann zu den eigentlichen Strategen der thermonuklearen Kriegführung. Die erste intensive Forschung auf dem Gebiet der Systeme in unserer Zeit bezog sich hauptsächlich auf Technologien der Zerstörung und auf die gesellschaftlichen Gruppen und Kommandostrukturen, die von ihnen Gebrauch machen. Diese Tatsache trug wesentlich zum Image des kalt Zerebralen und rigoros Utilitaristischen bei, das der Disziplin anhaftet.

Die Systemforschung konnte sich von gewissen Eigenarten, die von diesen Ursprüngen herstammen, nicht lösen. Leute mit Ingenieurmentalität, die sich ausschließlich an mathematischer Logik orientieren, beherrschen das Feld. Das Wort »System« selbst hat einen unterkühlten, metallischen Klang angenommen, was zweifellos der Grund dafür ist, daß es als Teil des wissenschaftlichen Vokabulars so lange überlebte und bis heute einen so hohen Stellenwert hat.

* (d-2009:) Im deutschen wohl besser: Systemanalytiker (?)

227

Zuerst wurde es in der Zeit Galileis eingeführt, um die heliozentrische Harmonie der Welten (das »neue Weltsystem«) zu beschreiben; später bezeichnete es die Newtonsche Vision der Natur (das mechanistische oder Korpuskular-System). Noch viel weitere Verbreitung erlangte es mit dem Heraufkommen der High-Tech-Ära, in der sein metallisches Schimmern auf Hochglanz poliert wurde. Von »Systemen« ist mittlerweile überall da die Rede, wo es sich um eine etwas komplexere Technologie als die der Maschinen von gestern handelt.

Es geht sogar noch weiter: Jedes neue Produkt auf dem Markt nimmt für sich in Anspruch, ein »System« zu sein. Ein Shampoo und eine Haarkur sind ein »Haarpflegesystem«, ein Waschmittel, Fleckensalz und Wasserenthärter bilden zusammen ein »Baukastensystem«, und wenn man im Supermarkt eine Tube Zahnpasta zusammen mit einer Zahnbürste in Plastik eingeschweißt findet, kann man fast sicher sein, daß der Artikel ein »Zahnhygienesystem« genannt wird. Das Wort vermittelt den Eindruck technologischer Eleganz und reibungsloser Effizienz — alles auf dem neuesten Stand. Aber mit diesem Image verbreitet sich ein Stil des Denkens, der leicht ins Technokratisch-Managerhafte hinüberfließt.

Ludwig von Bertalanffy, der die Allgemeine Systemtheorie formulierte, versuchte, seine Wissenschaft von der Vorherrschaft des Militärischen und Technologischen zu befreien. »Der Systemansatz«, erklärte er, »kann zur weiteren Mechanisierung, Versklavung und Entfremdung des Menschen benutzt werden. Bislang wurde er vorwiegend zum Vorteil des industriell-kommerziell-militärischen Komplexes eingesetzt.«4

Das sei ein Ausdruck der Ambivalenz, die jedes Wissenschaftsgebiet durchdringt, meinte Bertalanffy. Er hoffte jedoch, daß die Systemtheorie, in den Dienst einer angemessenen Theorie der menschlichen Natur gestellt, dieses »Robotermodell des Menschen« überwinden könne. Bertalanffys Protest führt uns vor Augen, daß die technologisch-unterkühlte Systemanalyse in ihren wesentlichen Einsichten eigentlich aus dem Bereich der ästhetischen Wahrnehmung stammt.

228

Die nüchternen Systemanalystiker unserer Tage ahnen vermutlich nicht, daß die Künstler und Philosophen der Romantik — Goethe, Coleridge, Hegel — den fernen historischen Hintergrund für ihre Wissenschaft bilden. Aus diesen Quellen leitete sich seit dem späten achtzehnten Jahrhundert eine Schule der »Naturphilosophie« her, die mit dem mechanistischen Ansatz der Newtonianer und Darwinisten im Streit lag. Für die Naturalisten hatte die Betrachtung der Form — insbesondere bei organischen Gebilden — Vorrang vor dem Studium der Teile. Die Form war das »Urphänomen«, das als morphologische Ganzheit begriffen werden mußte; die Funktion und die Identität der Teile waren durch die Beziehung, in der sie zu dieser Ganzheit standen, definiert.

Die holistisch Denkenden, immer von der Begeisterung des Künstlers für das Subtile, Mysteriöse und Inkommensurable durchdrungen, lehnten die mathematischen und analytischen Gewohnheiten, die in der Hauptströmung der Wissenschaft das Feld beherrschten, hartnäckig ab. Die reduktionistischen Wissenschaftler suchten nach einer Verständnisbasis, indem sie die Dinge atomisierten, sie in ihre Bestandteile zerlegten. Mit so groben, brutalen Methoden konnte man vielleicht eine Maschine oder ein rein physikalisches Phänomen (wie die Kollision reaktionsträger Partikel) studieren — man nahm die Dinge auseinander, untersuchte die Teile und schaute, wie sie zusammenpassen —, nicht aber ein Lebewesen oder ein soziales Gebilde. Die Reduktionisten, so wurde argumentiert, sähen den Wald vor Bäumen nicht.

Schlimmer noch: »Sie morden, um zu sezieren«, wie Wordsworth es ausdrückte. Die holistische Biologie schien, in ihren frühen Formulierungen zumindest, davon auszugehen, daß es beim Studium der Natur zwei grundsätzlich getrennte Zweige gebe. Das Physikalische und Mechanische war Gegenstand des einen dieser Zweige, das Lebendige, das Menschliche und das Soziale Gegenstand des anderen. Manche Kritiker der reduktionistischen Wissenschaft gingen so weit, zu behaupten, daß zum Studium holistischer Phänomene völlig andere Fähigkeiten eingesetzt werden müßten, die sich vom rationalen Verstand unterschieden und ihm überlegen seien. Intuition, ästhetische Sensibilität und visionäre Kraft müßten ins Spiel kommen, wenn die Natur richtig verstanden werden sollte.

229

Wissenschaftler taten solche Argumente ungeduldig, wenn nicht verächtlich ab. Sie betrachteten die Naturphilosophie als das Geschnatter offensichtlicher Dilettanten, schwärmerischer Dichter oder Metaphysiker, die darauf aus waren, die Wissenschaft in der Nebelwolke der Unwissenheit zu ersticken. Die konventionelle Wissenschaft war bereit zu konzedieren, daß es eine Dichotomie gebe, was das Studium der Natur angeht. Aber für sie verlief die Trennungslinie zwischen den Professionellen, die für diese Aufgabe kompetent waren, und den Laien, für die das nicht galt. Ein Biologe des neunzehnten Jahrhunderts erklärte:

5»Poesie und Wissenschaft sind zwei Gebiete, die ihrem innersten Wesen nach völlig verschieden sind; beide verlieren ihren Wert, wenn sie miteinander vermischt werden. (...) Wissenschaft vom poetischen Standpunkt aus zu betreiben, ist für den gebildeten Geist so abstoßend und geschmacklos, wie es geschmacklos wäre, sich einer poetischen Sprache zu bedienen, wenn man ein Geschäft abschließt, sich einen Mantel anmessen läßt oder einen Diener ruft. (...) Poetische Wissenschaft ist das nebelhafte Wahngebilde eines wirren Fanatikers.«

Um ihre Methoden zu verteidigen, griffen reduktionistische Wissenschaftler zuweilen zu einer rüden, unterkühlten Sprache, die sehr viel Gebrauch von dem abweisenden »nichts als ...« machte. Auf der rhetorischen Ebene wurden die Beziehungen zwischen beiden Lagern zum Teil so gespannt, daß die Werte (und auch die Mängel) beider Ansätze nicht mehr wahrgenommen werden konnten.

Die Debatte sollte noch wesentlich vehementer werden, als ihre Inhalte sich mit politischer Ideologie und nationalistischen Feindseligkeiten vermischten. Obwohl die Romantik eine Strömung war, die in ganz Europa ihre Wirkungen zeigte, übte sie besondere Anziehungskraft auf die Deutschen aus, die sie als ihre ureigene Schöpfung betrachteten, mit einem ethnischen Hochmut, der schließlich in die Politik der beiden Weltkriege einfließen sollte.

230

Im Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts brachte die zum Gefühlvollen neigende, subjektivistische Weltauffassung der Romantik eine Schule der juristischen und politischen Theorie hervor, die den Staat als einen metaphorischen Organismus sah; man glaubte, daß die schöpferischen Kräfte in der Gemeinschaft zu suchen seien, im »Volksgeist« und seinen Äußerungen in Dichtung, Mythos und Recht. In der ausgehenden Romantik schlug der ursprünglich aufgeschlossene, emanzipatorische Geist der Bewegung, der zur Ablehnung sozialer Konventionen geführt hatte, ins schwärmerisch Rückwärtsgewandte und schließlich in eine offen reaktionäre Haltung um, die auch politisch an Einfluß gewinnen und schließlich in der Vorstellung von der mystischen Einheit zwischen dem Volk und seinen Führern gipfeln sollte.

Die Anhänger dieser Strömung sahen sich als Hüter eines wertvollen kulturellen Erbes, das durch die kühl rationalistische Haltung der Franzosen und den brutalen Positivismus der Briten gefährdet war. Nichts geringeres als die »deutsche Seele« stand in dieser Auseinandersetzung auf dem Spiel. Die unselige Neigung einiger dieser schwärmerisch-subjektivistischen Denker zum Totalitarismus führte schließlich dazu, daß sich ihre Philosophie, besonders in ihren hohlen, pseudo-intellektuellen Formen, mit perversen, irrationalen politischen Bewegungen wie dem Nationalsozialismus verband.

»Denkt mit eurem Blut«, rief Hitler — ein gescheiterter Künstler — seinen fanatischen Anhängern zu. Angesichts der krassen Formen von Massenhysterie, die im deutschen Faschismus zutage traten, kamen dessen Feinde leicht zu der Überzeugung, daß ihre eigenen, überwiegend empirischen und analytischen philosophischen Traditionen wie auch ihre politischen Anliegen all das verkörperten, was human und progressiv war. Es galt, die Vernunft gegen die nackte Barbarei zu verteidigen.

231

Der höhere Reduktionismus

Glücklicherweise hat die Debatte jetzt, in unseren Tagen, ihre politische Brisanz eingebüßt, und der Streit zwischen den Holisten und den Reduktionisten erscheint vermutlich ein wenig antiquiert. Im Lauf der letzten hundert Jahre hat sich in der wissenschaftlichen Forschung so viel verändert, daß beide Seiten Konzessionen machen mußten. Die reduktionistische Analyse legte mehr und mehr von den verborgenen Prozessen der Natur offen. Daß sie als Forschungsmethode außerordentlich produktiv war, kann man ihr nicht absprechen.

Phänomene, die den Holisten und Vitalisten einst als undurchdringlich mysteriös und der nüchternen Analyse absolut unzugänglich erschienen — wie die Chemie des organischen Lebens —, sind jetzt in allen Einzelheiten analysiert und können oft im Labor reproduziert werden. Gleichzeitig drang die Wissenschaft durch diese analytischen Methoden zu immer komplexeren Strukturebenen vor. Die strenge Knappheit der klassischen Newtonschen Lehre mußte einer so ungeahnten Differenziertheit weichen, wie wir sie bei der im letzten Kapitel erwähnten zellulären Symbiose vorfinden. Und das bezieht sich nicht nur auf das Wissen über das organische Leben. Die Komplexität atomarer Strukturen kommt der biologischer Systeme beinahe gleich. Alfred North Whitehead hatte gar nicht so unrecht, als er die Physik als »die Erforschung der kleineren Organismen« beschrieb.

Da Erkenntnisse über Systeme in der Natur nun einen so tiefgehenden Einfluß auf die wissenschaftliche Analyse ausüben, könnten wir uns fragen, ob der alte Streit zwischen Holisten und Reduktionisten nicht überhaupt gegenstandslos geworden sei. Sind wir vielleicht auf dem Weg zu einer neuen, menschlichen Synthese der physikalischen, biologischen und gesellschaftlichen Wissenschaften, die den Auseinandersetzungen der Vergangenheit den Boden entziehen wird? Die Beantwortung dieser Fragen hängt ganz und gar davon ab, wie wir den systemischen Charakter der Natur begreifen und deuten.

232

Zu welchen theoretischen Modellen werden wir greifen, um der großen Bedeutung der Systeme, wenn wir sie nun einmal erkannt haben, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Zumindest einer Schule, der Kybernetik Norbert Wieners, ist es gelungen, ein neues, provokatives Argument in die alte Debatte einzuführen. Wiener stellte die These auf, daß alle Systeme, lebendige oder unbelebte, biologische oder mechanische, physische oder mentale, nach gewissen gemeinsamen Prinzipien funktionieren. Er definiert die Kybernetik als die Wissenschaft von den »Steuerungs- und Kommunikationsvorgängen im Organismus und in der Maschine«6.

Sobald die Regelungs- und Steuerungsprozesse einen Apparat von ausreichender Komplexität hervorgebracht haben, so Wieners Überzeugung, entspricht das übergeordnete System dem vollständigen Organismus mit seinen Sinnesorganen und Nervenendorganen und nicht, wie es bei einer ultraschnellen Rechenmaschine der Fall ist, einem isolierten Gehirn. Wir sollten also in der Lage sein, alle lebenden und unbelebten Phänomene innerhalb einer Theorie zu begreifen, vorausgesetzt, wir betrachten diese Phänomene als Systeme und gestehen ihnen eine Komplexität zu, die für die alte mechanistische Wissenschaft undenkbar gewesen wäre. Aber das Modell für eine solche große vereinheitlichte Theorie, das Wiener im Auge hatte, war eine neuere, bessere Maschine: der Computer. Was er am Beispiel des Computers erläutern konnte, das Phänomen der Rückkopplung etwa, erschien ihm als charakteristisches Merkmal aller Systeme, also auch der lebenden Organismen. Das Geheimnis der organischen Selbstregulierungsprozesse war Datenverarbeitung.7

Es ist ein merkwürdiger Fall von Synchronizität, daß Genetiker zu demselben Zeitpunkt, da Wiener die Grundprinzipien der Kybernetik erarbeitete, mit Eifer dabei waren, eine »neue Biologie« zu entwerfen. Auf der Suche nach einer theoretischen Leitlinie für das Verständnis der komplizierten Struktur der DNA übertrugen sie Wieners kybernetisches Modell und seine Sprache auf ihren Forschungsbereich und lasen Steuerungsmechanismen in die Gene hinein. War der Grundbaustein des Lebens nicht selbst eine Art »Biocomputer«, der durch seine mikroskopisch kleinen Bänder, Schleifen und Windungen Informationen übermittelte?

233

Im Gefolge der Wienerschen Schule traten bald Informatiker auf, die erklärten, der menschliche Organismus sei »nichts anderes als« ein informationsverarbeitendes Instrument, und eines Tages werde er vielleicht durch eine überlegene Form der künstlichen Intelligenz ersetzt.

Dieser neuen Route folgend, die bei der Erforschung der Systeme begann, gelangen wir also zu einem Reduktionismus höherer Ordnung. Der Mechanismus nimmt wieder seinen angestammten Platz ein — als Grundmodell des Lebens, des Bewußtseins und der Natur —, nur ist es jetzt der Mechanismus des Computers, der soviel differenzierter und komplizierter ist als die alte Uhrwerk-Metapher der Vergangenheit. Wiener hegte die große Hoffnung, die Kybernetik könne dazu beitragen, »daß von Menschen in menschlicher Weise Gebrauch gemacht wird«; die Automatisierung bestimmter Arbeitsabläufe durch Computersteuerung sollte die Menschen von stumpfsinniger Schinderei am Arbeitsplatz befreien. Dennoch stellt die Art, wie er seine neue Wissenschaft von den Systemen formulierte, einen ebenso schweren Angriff auf holistische Prinzipien dar wie der Newtonsche Atomismus. Schlimmer noch: Sein Ansatz bietet sich für das »Robotermodell des Menschen« an, das so leicht zu den Formen geschäftsmäßiger Menschenverachtung führt.

Wieners Ansatz stellt uns letztlich vor ähnliche Probleme wie der Reduktionismus alten Stils. Soviel Ähnlichkeiten man zwischen einem Computer und einem Lebewesen auch entdecken mag, es gibt doch immer grundsätzliche Unterschiede. An erster Stelle kann man ein klassisches holistisches Beispiel anführen: Jede Maschine, der Computer eingeschlossen, kann auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden, ohne daß dabei etwas verlorengeht. Nicht so bei einem Organismus. Wenn man ihn auseinandernimmt, geschieht etwas Irreversibles: Er stirbt. Wenn man seine vitalen Prozesse unterbricht, indem man ihn in seine Teile zerlegt, geht etwas verloren, das in der Beziehung zwischen den Teilen verborgen gewesen sein muß und das sich nicht wiederherstellen läßt. Gelebte Zeit unterscheidet sich grundlegend von abstrakt gemessener Zeit. Lebewesen sind Systeme, für die Geschichte unentbehrlich ist.

234

Dieser Unterschied zeigt sich nirgendwo deutlicher als in der Fähigkeit, die häufig und in sehr selbstverständlicher Weise mit dem Computer assoziiert wird: dem Gedächtnis. Das »Gedächtnis« von Maschinen hat einen völlig anderen Charakter als das Gedächtnis auf der organischen Ebene. Das organische Gedächtnis ist eine Sammlung von Erfahrungen, eine komplexe, hoch selektive Verschmelzung von Gefühlen, Sinnesreizen, existentiellen Krisen.

Bei Pflanzen und Tieren ist dieses Gedächtnis vielleicht in erster Linie die kollektive Verkörperung der Evolutionsgeschichte, die wir den Instinkt nennen. Auf der menschlichen Ebene ist es mit der Seele verbunden, und diese ist Ausdruck des Bewußtseins, das aus einer evolutionären Geschichte wie auch aus einer persönlichen Geschichte erwächst. Dies wiederum steht mit einem anderen großen Unterschied zwischen organischen und mechanischen Systemen in Zusammenhang, der ebenfalls mit Zeit zu tun hat. In der Geschichte des Universums gehen die organischen Systeme den mechanischen voraus. Auf diesem Planeten existierte solange keine Maschine, bis ein Mensch eine konstruierte. Und bisher ist es noch keinem Menschen gelungen, eine Maschine zu konstruieren, die es mit der Komplexität unseres eigenen Körpers oder Geistes aufnehmen könnte. Das ist der eigentliche Grund für die Mangelhaftigkeit aller mechanistischen Hypothesen: Sie machen das niedriger organisierte System zum Modell des komplexeren.

Der Geist in der Maschine

In einer freieren Auslegung könnte uns die Kybernetik der Wienerschen Schule allerdings zu einer Auffassung von Systemen hinführen, die Wiener selbst nicht beabsichtigte — einer Auffassung, die aus dem bemerkenswert subtilen Charakter der Informationstechnologie erwächst. Wer je mit einem Computer gearbeitet hat, kennt den Unterschied zwischen Hardware und Software.

235

Hardware ist die unverkennbare Maschinerie, die in Gestalt von kastenförmigen Objekten, Kabeln, Tastaturen und Bildschirmen daherkommt. Aber Software ist ein ganz anderes Kapitel. Schon die Winzigkeit und Feinheit der auf Silikonchips eingeätzten Speicherstrukturen vermittelt den Eindruck, daß wir es hier mit subtilen Vorgängen zu tun haben, mit einem hochdifferenzierten Muster ineinandergreifender logischer Ausgangsvoraussetzungen und Schlüsse; die Beziehung, in der dieses Muster zu den benutzten stofflichen Materialien steht — Transistoren, Schaltkreisen und Motherboards —, ist außerordentlich empfindlich. Was wir so elegant in den winzigen Chips der zentralen Recheneinheit eines Computers eingraviert sehen, ist eine Manifestation von Geist.

Das gilt natürlich für alle Maschinen; sie alle sind von einem »System« durchdrungen, das ihren Zweck bestimmt. Das Wort vom »Geist in der Maschine« wurde geprägt, um das spirituelle Element in der menschlichen Natur und den physischen Körper, der so oft als Mechanismus bezeichnet wird, zueinander in Kontrast zu setzen. Tatsächlich trifft die Redewendung aber eher zu, wenn man sie genau umgekehrt versteht: In jeder Maschine spukt der Geist der menschlichen Absicht, aus der sie hervorging. Das ist es wohl, was Tracy Kidder im Sinn hatte, als er davon sprach, daß Maschinen »Seelen« haben.8

In der Vergangenheit waren die »Seelen« der Maschinen jedoch alles andere als subtil. Sie lagen in brutaler Offenheit zutage, in den massiven Verbindungen zwischen Getrieben, Hebeln, Kolben, Wellen und Zahnrädern: stoffliche Dinge, die andere stoffliche Dinge stoßen und ziehen. Im Unterschied dazu müssen die Systeme, die wir »Software« nennen, sich zwar einer Maschine bedienen, um ihre Funktionen zu erfüllen, sind aber selbst nicht mechanisch im konventionellen Sinn des Wortes. Als Programme sind sie Sammlungen von Symbolen, die für logische, mathematische und verbale Beziehungen stehen. Sie führen uns vor Augen, daß Systeme keine Maschinen sind; vielmehr sind Maschinen Systeme. Und wenn man Systeme, natürliche Systeme eingeschlossen, modellhaft veranschaulichen will, stellt man sie sich am besten als Ideen vor.

236

Die Systeme, die wir in der Natur um uns vorfinden, sind die kosmo-logisch vorgegebenen Archetypen dessen, was sich in uns in Form von »Gedanken« als Selbstgewahrsein artikuliert. Wir denken, weil das Universum »denkt«. Es bringt Strukturen und Muster und Prozesse in der Weise hervor, wie das Gehirn Gedanken produziert. Die historische und hierarchische Progression geht von natürlichen Systemen, die vielleicht so alt sind wie die kosmischen Initialbedingungen, durch den menschlichen Geist in Richtung der sozialen, kulturellen und technologischen Systeme, die unseren Anteil am Leben auf der Erde ausmachen. Und wenn wir an diesem Punkt über die Natur der Dinge nachdenken, dann spiegeln wir die Ideen, die unsere Vorläufer waren — das große System des Universums, das alles andere umfaßt.

Diskutieren wir hier nur Metaphern, bloße theoretische Modelle der Welt, die uns umgibt? R.D. Laing charakterisierte Wissenschaft einmal als »Wissen, das seinem Gegenstand adäquat ist«. Es ist eines der kompliziertesten Probleme in der Wissenschaft, zu entscheiden, wann ein Modell so vollständig adäquat ist, daß es als akzeptable Repräsentation von Realität gelten kann, als ein Spiegel, den man der Natur vorhält und der das reflektiert, was wirklich da ist.

Aber selbst wenn wir darauf beharren, die Unterscheidung zwischen Modell und Realität aufrechtzuerhalten, kann es von ausschlaggebender Bedeutung sein, welches Modell wir wählen. Wenn wir die Natur als Maschine denken — und sei es auch als »intelligente« Maschine —, haben wir nur eine einzige, eingleisige Form der Beziehung zur natürlichen Welt. Stellen wir uns die Natur aber als fühlendes, geisterfülltes Wesen vor, nehmen wir einen völlig anderen Standort ein. Wenn wir die Welt als Bereich wechselseitig aufeinander bezogener Ideen betrachten, bringt uns das in die Situation des Dialogs; das Hier-drinnen und das Dort-draußen sind als Kontinuum miteinander verbunden. Wir sind mit dem Universum »im Gespräch«.

237

Die Komplexität natürlicher Systeme wird mittlerweile von allen Wissenschaftlern anerkannt. Für die meisten sind sie jedoch nach wie vor sekundäre Phänomene des Universums und können (zumindest »im Prinzip«) immer noch durch Reduktion auf ihre Bestandteile und möglicherweise durch mechanische Simulation erklärt werden. Für andere aber haben Systeme »Tiefe«; sie sind primäre und fundamentale Strukturen, die nicht auf etwas Simpleres reduziert werden können, ohne daß dem zu erforschenden Phänomen etwas Wesentliches verlorengeht. Auch hier, wie im Fall Lawrence Hendersons und seiner Betrachtungen über die Angemessenheit der Umwelt, kann die Sensibilität des Wissenschaftlers die ausschlaggebende Qualität sein. Was ist »wesentlich« und wann »geht es verloren«?

Diese Frage rührt an eines der Hauptthemen beim Studium von Tiefensystemen: die Emergenz. Emergenz bezeichnet das Geschehen, das sich beim Überschreiten der Grenze ereignet, die eine Seinsstufe oder hierarchische Ebene definiert: Eine authentisch neue Qualität tritt in Erscheinung, Möglichkeiten tauchen auf, die zuvor nicht existierten und auch nicht vorhersehbar waren. In einem Universum der Tiefensysteme ist die Überraschung eine Grundkategorie der Existenz. Das zeigt sich bereits auf der elementarsten Ebene der physischen Realität. Die Struktur des Atoms und der grundlegenden Kräfte, die ihm Bestand geben, hätte auch durch die gründlichste Analyse der schwer faßbaren Quarks und anderer Partikel, aus denen es sich zusammensetzt, nicht vollständig vorausgesagt werden können. Die stoffliche Einheit, die wir Atom nennen, das dauerhafte Gebilde, das aus der Verbindung von Wellen, Schwingungen und Feldern resultiert, ist absolut nicht herleitbar; jeden imaginären Beobachter, der gerade zur Hand gewesen wäre, hätte sein Auftreten in Erstaunen versetzt. Wo strömende Energie war, trat plötzlich Kompaktheit auf, Stabilität, Undurchlässigkeit, Dauerhaftigkeit; wo fließendes Geschehen war, erschienen beständige Dinge.

238

So auch die »Wasserhaftigkeit« des Wassers, die man kaum beschreiben kann, weil sie uns so vertraut ist: seine Fähigkeit, Tropfen zu bilden, Rinnsale und Ströme zu formen, sich »naß« anzufühlen, locker kohärent zu sein, zeitweilig gleichbleibende Oberflächenspannung zu erreichen, sich beim Gefrieren auszudehnen — keine dieser vertrauten Eigenschaften hätte aus der Analyse der beiden Gase, die sich verbinden, um das Wassermolekül zu formen, hergeleitet werden können. Wie Niels Bohr einmal dem Biologen Ernst Mayr gegenüber bemerkte, haben lebende Organismen keine Monopolstellung mehr, was systemische Komplexität angeht; die Eigenschaften der chemischen Elemente »hätten auf der Basis eines Wissens über isolierte Protonen, Neutronen und Elektronen nicht im Detail vorausgesagt werden können«9. Die Systemtheorie achtet ebensosehr auf Qualitäten wie die Wissenschaft des Aristoteles und die Lehre der Alchimisten; statt Qualität auf Quantität zu reduzieren, gestehen Systemforscher der Form, der Struktur, der Textur, dem Aussehen der Dinge eine unabhängige Bedeutung zu.

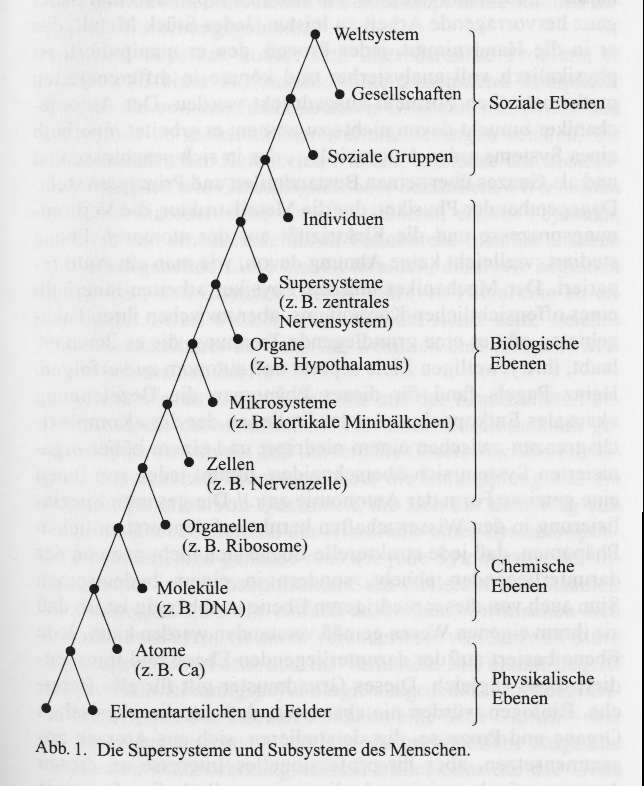

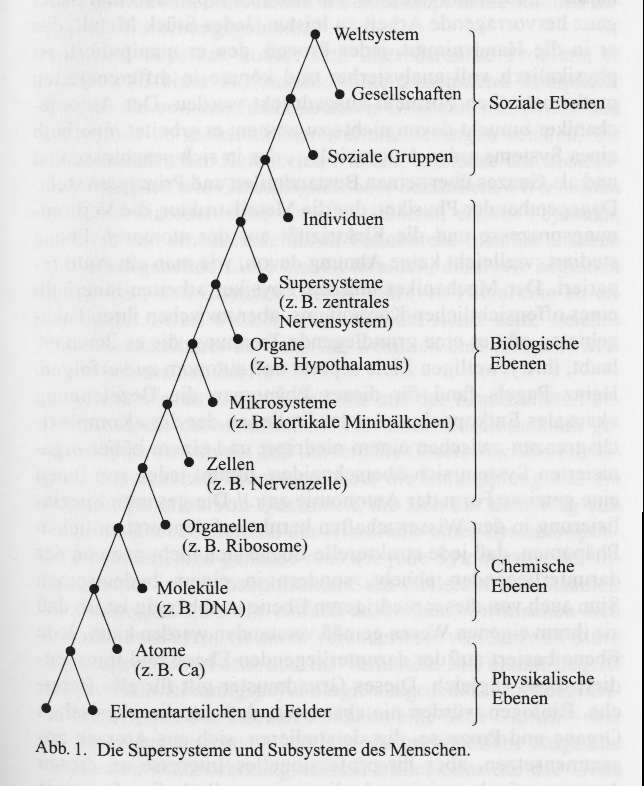

Obwohl unter Systemtheoretikern noch keine Einigkeit darüber herrscht, welche Ebenen und wieviele Ebenen erfaßt werden müssen, um ein System hinreichend zu beschreiben, besteht weitgehende Übereinstimmung, was bestimmte Grundprinzipien angeht. Alle Theorien über Tiefensysteme sind hierarchisch. Sie zeichnen das Bild des Universums als Pyramide von Systemen, die sich vom Niederen zum Höheren, vom Einfachen zum Komplexeren hinbewegen. Das Stoffliche (Partikel, Atome, Moleküle) wird stets als das Geringere und niedriger Organisierte klassifiziert. Komplexe Strukturen (Leben, Bewußtsein, Geist, Kultur) werden als das Größere und höher Organisierte gewertet. Mario Bunge zum Beispiel geht von einem Elf-Stufen-Modell der Systembildung aus, wobei jede Ebene in die nächste übergeht, wenn wir uns auf der Stufenleiter der Komplexität aufwärtsbewegen. Jede neue Stufe schließt die Subsysteme, die unter ihr liegen, in sich ein, aber eine höhere Ebene läßt sich nicht vollständig aus den vorangegangenen Ebenen heraus erklären und kann von diesen her auch nicht deduziert werden.

239

10»Jedes konkrete Phänomen ist entweder ein System oder Bestandteil eines Systems, das heißt, ein Gebilde, das sich aus anderen, untereinander verbundenen Gebilden zusammensetzt. (...) Auf jeder Ebene treten gewisse Eigenschaften (insbesondere Gesetze) erstmalig in Erscheinung, werden also dazugewonnen, während andere Eigenschaften verlorengehen oder untertauchen.«

240

Kategorien wie Emergenz oder Systemhierarchie bleiben zuweilen völlig unverständlich, wenn sie als abstruse metaphorische Unterscheidungen formuliert werden, aber sie haben auch eine vertraute Realität, die uns so nahe liegt wie unsere Alltagserfahrung. Nehmen wir die gewöhnliche Tatsache als Beispiel, daß ein Automechaniker, der nichts über die Grundlagen der Physik weiß — über Quanten, Quarks und Thermodynamik —, durchaus fähig ist, ein Auto zu reparieren und dabei ganz hervorragende Arbeit zu leisten.

Jedes Stück Metall, das er in die Hand nimmt, jeder Prozeß, den er manipuliert, ist physikalisch voll analysierbar und könnte in differenzierten mathematischen Formeln ausgedrückt werden. Der Automechaniker braucht davon nichts zu wissen; er arbeitet innerhalb eines Systems — des Automobils —, das in sich geschlossen ist und als Ganzes über seinen Bestandteilen und Prinzipien steht. Dagegen hat der Physiker, der die Metallstruktur, die Verbrennungsprozesse und die Elektrizität auf der atomaren Ebene studiert, vielleicht keine Ahnung davon, wie man ein Auto repariert. Der Mechaniker und der Physiker arbeiten innerhalb eines offensichtlichen Kontinuums, aber zwischen ihren Fachgebieten gibt es eine grundlegende Trennung, die es ihnen erlaubt, ihre jeweiligen Ziele separat und autonom zu verfolgen. Heinz Pageis fand für dieses Phänomen die Bezeichnung »kausales Entkoppeln«. An der Stelle, an der die »Komplexitätsgrenzen zwischen einem niedriger und einem höher organisierten System sich überschneiden, nimmt jedes von ihnen eine gewisse Form der Autonomie an«.(11)

Die gesamte Spezialisierung in den Wissenschaften beruht auf dem erstaunlichen Phänomen, daß jede strukturelle Ebene sich nicht nur von der darunterliegenden abhebt, sondern in einem bedeutsamen Sinn auch von dieser niedrigeren Ebene unabhängig ist, so daß sie ihrem eigenen Wesen gemäß verstanden werden kann. Jede Ebene basiert auf der darunterliegenden Ebene und transzendiert diese zugleich. Dieses Grundmuster gilt für alle Bereiche. Biologen würden nie abstreiten, daß das die physischen Organe und Prozesse, die sie studieren, sich aus Atomen zusammensetzen, aber ihr professionelles Interesse an diesen Atomen erfordert nicht unbedingt eine vollständige Kenntnis der theoretischen Physik.

241

Praktische Kenntnisse der organischen Chemie reichen völlig aus. Ein Anthropologe wiederum, der die kulturellen Traditionen von Menschen studiert, braucht kein Wissen über die chemischen Vorgänge in den Körperzellen der Frauen und Männer, die er befragt. Welchen Sinn soll es also ergeben, Dinge dadurch erklären zu wollen, daß man sie von höheren auf niedrigere Ebenen reduziert? Wäre es sinnvoll, dann hätten wir überhaupt keine solchen autonomen Forschungsgebiete.

Richard Feynman äußert sich über dasselbe Problem; er spricht von einer Aufeinanderfolge zunehmend komplexer Ebenen, die von den fundamentalen Gesetzen von Druck und Wärme bis zu menschlichen Kulturäußerungen reichen, bis hin zu moralischen Kategorien wie Gut und Böse und abstrakten Konzepten wie Gerechtigkeit oder Schönheit. »Wir sollten uns nicht einreden oder einreden lassen«, erklärt Feynman, »daß wir von einem Ende dieser Phänomene bis zum anderen eine durchgehende Linie ziehen könnten, denn wir beginnen gerade erst, den Charakter dieser relativen Hierarchie zu erkennen. (...) Und wir können auch nicht sicher sein, welches Ende <unmittelbarer zu Gott> ist, wenn ich eine religiöse Metapher gebrauchen darf.«12 wikipedia Richard_Feynman 1918-1988

Natürlich ist es wichtig, daß wir uns der Kontinuitäten bewußt sind, die der natürlichen Welt Ihren Zusammenhalt geben; mit der Annahme, daß universelle Gesetze existieren, beginnt Wissenschaft überhaupt. Aber die Entkopplung und die Neukonfiguration von Qualitäten, die sich auf dem Weg von Ebene zu Ebene innerhalb der Hierarchie eines Systems spontan einstellen, sind genauso real wie jede Symmetrie oder Invarianz und im philosophischen Sinn vielleicht bedeutsamer. Die Dinge prallen nicht einfach zusammen, vermischen sich oder akkumulieren; vielmehr verändern sie von Stufe zu Stufe grundlegend ihre Form und ihr Verhalten. Mit einem Begriff aus der Wahrnehmungspsychologie ausgedrückt: An der Nahtstelle zwischen den Ebenen erscheint eine neue Gestalt — wie die unvorhergesehene Gestalt, die das menschliche Auge aus verstreuten Wahrnehmungsstimuli bildet oder die der Geist aus unzusammenhängenden intellektuellen Materialien formt.

242

Der alte Deismus und die neue Naturmystik

Aber wie wird leblose Materie zu einem komplexen, hierarchischen Arrangement von Systemen transformiert — so komplex, daß unsere Wissenschaften immer noch nach einem Modell suchen, das diesem Grad von Differenziertheit entspricht? Wie wird geistloser Stoff zu einem Bewußtsein, das sich damit abmüht, Materie zu verstehen? Wissenschaftler sind oft bemerkenswert unbekümmert im Umgang mit solchen Fragen, ja zeitweilig so lässig, daß sie gar keinen Anlaß sehen, Fragen zu stellen. »Am Anfang setzte das Leben sich selbst zusammen«, schreibt ein Wissenschaftler; ein anderer prägt den Ausdruck »spontane Selbstorganisation«, gleichsam als Nachtrag zu Darwins Selektionstheorie. Wieder ein anderer spricht davon, daß »das Leben sich selbst erschafft«, aus einer Suppe von Aminosäuren.13

Solche Formulierungen sollen glatt und automatisch klingen, aber unausgesprochen steht immer die Vorstellung von einer ursprünglichen direktiven Intelligenz dahinter. Der Name, den unsere Kultur dafür hat, ist »Gott«. Obwohl die Systemtheorie vielleicht auf den neuesten Entdeckungen in den Laboren und Observatorien basiert, knüpft sie in einer wichtigen Hinsicht wieder bei den ersten Anfängen der modernen Wissenschaft an, als die Naturphilosophie sich noch nicht von der Theologie losgesagt hatte.

In der Ära Galileis, Keplers und Newtons war die seltsame Mischung von aufgeklärter Vernunft und Glaube, die wir »Deismus« nennen, die vorherrschende Weltauffassung der fortschrittlichsten Intellektuellen der westlichen Welt. Der Deismus war die Form der Theologie, die mit dem Newtonschen Universum am ehesten kompatibel erschien. Die führenden Gestalten der Aufklärung — Voltaire, Jefferson, Locke, Johnson — waren als Deisten davon überzeugt, es sei die vornehmste Aufgabe der Vernunft, »den Geist Gottes in den Werken der Natur zu erkennen«.

243

Für Menschen wie diese war das deistische Christentum — gereinigt von seinen Wundern und prophetischen Wallungen — eine durch und durch zivilisierte Religion; als schlichter Glaube an die Erste Ursache und an das Prinzip der Vernunft sollte sie jeder Form des Fanatismus als Barriere entgegenstehen und gleichzeitig Menschen, die guten Willens waren, über alle geographischen, kulturellen und ethischen Grenzen hinweg miteinander verbinden. Der Deismus floß auch in eine politische Ideologie von beachtlicher Kraft ein, eine Weltanschauung, die in der Deklaration der Menschenrechte ihren höchsten Ausdruck fand.

Obwohl der Deismus eine Religion der Gelehrten und Gebildeten war, fand er in den Augen eingefleischter Skeptiker wie David Hume keine Gnade; Hume kam zu der Überzeugung, daß Philosophie und Wissenschaft auf ein höchstes Wesen durchaus nicht angewiesen seien. Er griff den Deismus auf zwei Ebenen an, einer logischen und einer pragmatischen. Auf der logischen Ebene attackierte er die wenigen, sorgsam gehegten Überbleibsel aus der jüdisch-christlichen Tradition, an denen die Deisten nostalgisch festhielten: das Bild des Schöpfergottes, wie es in den ersten beiden Kapiteln der Genesis erscheint, und das Bild Jesu als des besten und weisesten Menschen, der je auf Erden gelebt hat.

Zwar hatte der Deismus seine Beziehungen zu den überlieferten religiösen Vorstellungen auf ein Minimum reduziert, aber in den Augen radikalerer säkularer Denker stellten selbst diese dürftigen Bindungen einen schwerwiegenden Makel dar. Irgendwo im Hintergrund schwang darin die Erinnerung an einen bärtigen Jehova mit, der Moses auf dem Berggipfel die Gesetzestafeln übergab. In der deistischen Version war der alte Herr vielleicht eher ein himmlischer Bürokrat (manche Deisten kannten ihn als den »großen Sachwalter«); aus den Gesetzestafeln waren vielleicht Logarithmentafeln geworden, aber der gesamten Metaphorik haftete immer noch etwas unlogisch anthropomorphes an. Gott war immer noch »Er« (oder »der Herr«), und er regierte die Welt immer noch von irgendwelchen fernen Himmelssphären aus — eine Vorstellung, die märchenhaft-abergläubisch und zunehmend inakzeptabel erschien.

Als noch entlarvender erschien es den agnostischen Skeptikern, daß die Deisten wider alle Logik daran festhielten, sich die Primärkraft des Universums als gütigen Vater vorzustellen, der liebevoll für seine Kinder sorgt. Diese fortbestehende Anfälligkeit für die Tröstungen der Sonntagsschule wurde zum Gegenstand vernichtender Kritik.

244

Wo — fragte Hume — war der Beweis für die Güte und liebende Fürsorge Gottes in dieser von Übeln aller Art heimgesuchten Welt? Mit welchem Recht betrachten wir angesichts der Zerbrechlichkeit des menschlichen Glücks das Universum als »geplant«? Wenn das Jammertal, das wir bewohnen, die Existenz eines höchsten Wesens nahelegte, so doch allenfalls die eines bösen und grausamen oder zumindest stümperhaften Gottes. Auf der faktischen Ebene erschien der Deismus als Erklärungsmodell veraltet, weil die strikt logischen Systeme, die er von der metaphysischen Ebene her zu deuten suchte, keiner übernatürlichen Erklärung bedurften.

Das Uhrwerk-Universum, das von Gott überwacht wurde, war in seinen elementaren Gesetzen so voraussagbar, daß die Vorstellung möglich wurde, es laufe wie ein ewiger Mechanismus automatisch ab. Der französische Physiker Laplace provozierte seine Zeitgenossen mit der Aussage, die Wissenschaft brauche Gott als »Hypothese« nicht mehr; daraus folgte, daß der Kosmos ein Resultat bloßer Zufälle sein könnte. Nach einer Ewigkeit ziellosen Herumwirbelns und Zusammenprallens waren die winzigen Billardkugeln, die Atome, schließlich in die richtigen Löcher gerollt, dargestellt durch einige simple Bewegungsgesetze; und ein absoluter Determinismus sorgte dafür, daß sie in endloser Stabilität an ihrem Ort verharrten.

Die Einfachheit eines solchen Universums ließ wenig Raum für irgendeine Form von Geist in der Natur, abgesehen von dem ursprünglichen Bauplan, den Gott vielleicht entworfen hatte. Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts sahen die meisten Wissenschaftler auch keinen Bedarf mehr für einen solchen grundlegenden Bauplan; da die Spezialisierung in der Forschung immer weiter voranschritt, verloren sie das Interesse an der integrativen Form der Fragestellung, die für die Theologie maßgebend ist. Wissenschaftlicher Ruhm wurde durch Entdeckungen und Ergebnisse begründet, nicht durch Glauben. Stephen Toulmin spricht von einem »Zwang zur Abstraktion«, der sich im Lauf des neunzehnten Jahrhunderts in den professionellen Wissenschaften etablierte.

245

In dem Maß, in dem die Wissenschaft sich zu spezialisierten Berufszweigen ausdifferenzierte, strebten Wissenschaftler nach einem »produktiven« Erkenntnisansatz, der solide Resultate und, nicht zuletzt, beruflichen Erfolg hervorbringen sollte. Intellektuelle Spezialisierung führt nahezu zwangsläufig zu säkularisiertem Denken, da sie das Interesse von den großen Fragen des »kosmischen Aufeinanderbezogenseins« abzieht.14

Der Deismus hatte eine weitere wesentliche Schwäche — die Kehrseite einer seiner Tugenden: Die Religion der zivilisierten und vernünftigen Menschen war so unterkühlt zerebral, daß sie den Gefühlen keinerlei Nahrung bot. Sie hatte weder visionären Glanz noch prophetische Leidenschaft. »Enthusiasten« wie die Wesleyaner, die sich nach einer Religion des Herzens sehnten, fanden sie blutleer und langweilig und sagten sich lautstark von ihr los. Das unschickliche Verhalten der Schwärmer, die sich unter freiem Himmel versammelten, lebhafte Hymnen anstimmten, aufrüttelnde Konfessionen ablegten und in ekstatischer Ergriffenheit predigten, bestärkte treue Deisten allerdings nur darin, die Tugenden eines Lebens der Vernunft hartnäckig zu verteidigen. Aus Prinzip und aus Gründen des guten Geschmacks ließ der Deismus die Leidenschaften ungenutzt und unerforscht. Insofern trug er zu der repressiven Rationalität der europäischen Kultur des neunzehnten Jahrhunderts bei, der die Romantiker den Kampf ansagten, und deren gefühlsschädigenden Folgen die moderne Psychiatrie ihre Entstehung verdankt.

In seiner Sichtweise sowohl der natürlichen Welt als auch der menschlichen Natur ermangelte es dem Deismus alten Stils an Tiefe. Die Wissenschaft, auf der er basierte, sah in der Welt, die uns umgibt, nicht mehr als die endlose, gesetzmäßige Interaktion von Atomen, und im menschlichen Geist, dessen Würde zu verteidigen die Deisten bestrebt waren, nicht mehr als kühle Logik. Wo keine Komplexität wahrgenommen wird, gibt es auch keine differenzierten Gefühlsäußerungen. Der Deismus hatte keinen Sinn für Mysterien, ob »dort draußen« oder »hier drinnen«. Er zog Klarheit und gute Manieren vor. Als Freud schließlich die Psychoanalyse entwickelte, um die Vorgänge des Unbewußten zu ergründen, war er mit schwärenden Wunden konfrontiert, die der Seele von eben der eingleisigen Wissenschaft zugefügt worden waren, die er so sehr bewunderte.

246

In der Rückschau können wir nun erkennen, daß der Deismus in seinem ursprünglichen Entwurf eine unmögliche Verbindung herzustellen versuchte. Er erkannte das Planvolle im Universum auf zwei Ebenen, die sich bequemerweise beide in die Kategorie der »Ordnung« beziehungsweise »Gesetzmäßigkeit« einfügten. Diese Ebenen unterscheiden sich aber markant und sind in gewisser Weise unvereinbar, wie erst im zwanzigsten Jahrhundert vollends deutlich wurde. Beide existieren in der Natur, aber jede von ihnen erfordert einen eigenen Verständnis- und Erklärungsmodus.

Da war zunächst die Ebene der allgemeinen physikalischen Ordnung, die sich vor allem in den Newtonschen Bewegungs- und Gravitationsgesetzen ausdrückte. Diese Ordnung bewunderte man ihrer Einfachheit und Universalität wegen; daraus erwuchs das Bild Gottes als Mathematiker und Uhrmacher. Zweitens nahm man Ordnung und Gesetzmäßigkeit in den komplexen Prozessen wahr, durch die Lebewesen sich in der Natur aneinander und an ihre Umwelt adaptieren. Der Organismus und seine Umwelt paßten perfekt zusammen. Die Biene schien für die Blume geschaffen zu sein, und die Blume für die Biene. Ordnung in diesem Sinn ist jedoch alles andere als einfach und entzieht sich häufig der mathematischen Berechenbarkeit.

Vielmehr ist es die Komplexität des Arrangements selbst, die Staunen erregt. Newtons Formeln sind lakonisch und prägnant. Innerhalb eines bestimmten Bereichs der Beobachtung und des Diskurses kann man sie als endgültig betrachten, nämlich in der dreidimensionalen Welt großer Körper, die sich langsamer als das Licht bewegen. Dagegen kann man über die phantastische Komplexität des Termitenstaates oder der Physiologie eines Baumes ganze Bücher schreiben, in dem vollen Wissen, daß es immer noch mehr zu entdecken, mehr zu diskutieren gibt. Ordnung ist in diesen Phänomenen durchaus zu erkennen, aber nicht die Art von Gesetzmäßigkeit, die ein für allemal in einer mathematischen Formel zusammengefaßt werden kann. In gewisser Weise sprechen diese beiden Formen der Ordnung unterschiedliche Neigungen und Sensibilitäten an.

247

Der Charakter der ersten ist schwierig und asketisch; sie eröffnet sich dem Geist durch Zahlen und logische Beziehungen, und um sie zu entwickeln, braucht man vielleicht nicht mehr als Feder und Papier. Die zweite Form der Ordnung eröffnet sich nur der aufmerksamen direkten Beobachtung; sie schwelgt in Fülle und Detailreichtum. Man muß in die Welt hinausgehen, um sie zu entdecken. Die ersten Generationen der deistischen Philosophen gingen davon aus, daß die überschaubare mathematische Ordnung, die für die Astronomie und die Physik charakteristisch war, in irgendeiner Weise auch die Komplexität der biologischen Phänomene hervorgebracht haben müsse und sie letztlich auch erklären könne.

Eines Tages würde man die Verbindung zwischen den beiden Ebenen entdecken. Aber als Darwin im späten neunzehnten Jahrhundert diese Verbindung schließlich herstellte, wirkte sie sich auf den teleologischen Gottesbeweis vernichtend aus. Darwins Theorie der natürlichen Selektion, obwohl nicht mathematisch formuliert, zeichnete sich durch die Einfachheit und Überschaubarkeit aus, die die Deisten an den Newtonschen Bewegungsgesetzen bewunderten. Allerdings enthielt sie den tödlichen Virus, der den teleologischen Gottesbeweis zu Fall bringen sollte: den Zufall. Darwin argumentierte, daß Variation, Selektion und Adaptation in ihrem Zusammenwirken durch völlig willkürliche Kombinationen die Ordnung der biologischen Welt hervorbringen konnten — einen genügend großen Zeitraum vorausgesetzt.

Zu jener Zeit erschien dieses Argument absolut schlüssig und wurde vor allem von den Atheisten gern als Waffe aufgegriffen, um den Frommen damit aufs Haupt zu schlagen. Dennoch war es in zweifacher Hinsicht äußerst angreifbar. Erstens konnte es zwischen dem Physikalischen und dem Biologischen keine überzeugende Verbindung herstellen; für das Problem, wie lebende Organismen aus lebloser Materie hervorgehen konnten, mußte hier, wie so oft, der Zufall als Erklärungsmodell herhalten. Zweitens sind natürliche Systeme weitaus komplexer, als die Wissenschaft sie in Darwins Tagen wahrnahm. Als das Ausmaß dieser Komplexität mehr und mehr ins Blickfeld der naturwissenschaftlichen Forschung geriet, wurde es immer schwieriger zu glauben, daß der Zufall in dem Zeitraum, den die moderne Kosmologie uns zur Verfügung stellt, ein solches Maß an Ordnung hervorgebracht haben sollte. An diesem Punkt erwachte der alte teleologische Ansatz zu neuem Leben.

248

Die neue Überzeugung von einem geisterfüllten Universum, deren schattenhafte Umrisse man in der Theorie der komplexen Systeme erkennen kann, ruht auf einer viel festeren intellektuellen und psychologischen Basis als der alte Deismus. Sie ist nicht an die Traditionen der jüdisch-christlichen Theologie gebunden und lehnt sich nicht an die Vorstellung von einem persönlichen Gott an. Sie sieht sich nicht dazu genötigt, die Intelligenz, die sie in der Natur vorfindet, auf einen gesetzgebenden Vatergott zurückzuführen. Die Beweise, die sie für ein Bewußtsein im Kosmos findet, basieren auf solider Wissenschaft. Geordnete Komplexität existiert; mit der Entdeckung der Hierarchie von Systemen — Systemen, die aus anderen Systemen hervorgehen und innerhalb anderer Systeme existieren — beginnt das wichtigste Kapitel in der Geschichte der Wissenschaft.

Man kann sich dieser Komplexität zwar auf dem Weg der mathematischen Abstraktion nähern, aber zu ihrer vollständigen Erforschung ist das Studium empirischer Phänomene unabdingbar notwendig. Errol Harris trifft das Wesentliche, wenn er sagt: »Die teleologische Auffassung im neuen Gewand ist kein Rückgriff auf Gott als Mantel, der unsere Unwissenheit verhüllt, sondern sie ist die logische Konsequenz aus der eigentlichen Natur unseres Wissens und aus der Struktur des Universums, wie die empirische Wissenschaft sie offengelegt hat.«15

Man könnte die Theorie der komplexen Systeme in vieler Hinsicht als die Prosaversion der ursprünglichen Naturmystik betrachten. Vor allem eröffnet die Systemtheorie uns die einzigartige Möglichkeit, das zu erreichen, was die Wissenschaft sich von jeher zum Ziel setzte: eine vereinheitlichte Weltauffassung zu entwerfen, die dem Mentalen, dem Kulturellen, dem Spirituellen ebenso gerecht wird wie dem Mathematischen und Physikalischen.

Es gibt eine subtile, aber bedeutsame Kontinuität zwischen dem Studium von Tiefensystemen in der Natur und den Systemen und strukturbildenden Gewohnheiten der menschlichen Phantasie. Diese Erfahrung ist selbst im Bereich der exaktesten Wissenschaften nicht unbekannt; oft war es ästhetische Faszination, die das Tor des Wissens aufstieß. Der Biochemiker James Watson entwickelte gemeinsam mit F. H. Crick die berühmte Modellvorstellung vom Molekül der Desoxyribonukleinsäure (DNS), die später experimentell betätigt wurde und mittlerweile jedem Kind bekannt ist. Er fühlte sich zu der Gestalt der Doppelhelix ebensosehr durch ihre ästhetische Schönheit hingezogen wie durch ihre erklärende Aussagekraft. Die Idee war, wie er sagte, »zu schön, um nicht wahr zu sein«.

Lancelot Law Whyte, einer der Pioniere unter den Formtheoretikern in den Wissenschaften und einer der ersten, der die formgebenden Tendenzen in der Natur zu einem speziellen Forschungsgegenstand machte, beschrieb die Faszination, mit der hierarchische Strukturen ihn erfüllten, einmal auf diese Weise:

(16)»Die Hierarchie der Natur zu verstehen, ist ein Weg, uns selbst zu verstehen. Jeder Mensch ist ein in Form hierarchischer Strukturen konstruierter Organismus; unsere Anatomie und Physiologie, unsere Gedanken und Handlungen sind alle in Gestalt einer Stufenfolge von Ebenen organisiert. Als gesunder Organismus ist der Mensch, wie alle lebensfähigen Organismen, eine differenzierte Hierarchie, ein hervorragend koordiniertes System von Hierarchien. (...) Wenn wir krank sind, versagt die Koordination auf einer Ebene oder auf mehreren Ebenen innerhalb dieser Hierarchie; das Verständnis der Beziehung zwischen dem Körperlichen und dem Geistig-Seelischen, das Verständnis der psychosomatischen Krankheiten, erfordert einen hierarchischen Ansatz. Schuldgefühle, Heuchelei, Liebeskummer und so fort sind Störungen innerhalb der Hierarchie. Die hierarchische Struktur ist die grundlegende gemeinsame Eigenschaft von Materie und Geist.«

Die Erforschung der Tiefensysteme beginnt an der Schnittstelle zwischen der Form, die wir in der Natur vorfinden, und der Form, die wir in der Kultur schaffen. Die Strukturen in der Welt sprechen zu den Strukturen des wahrnehmenden Geistes. Wie könnte eine Große Vereinheitlichte Theorie komplett sein, wenn sie die Phantasie wegließe, die ihr Gestalt gibt?

249-250

#

en.wikipedia Lancelot_Law_Whyte 1896-1972

www.detopia.de

^^^^

Von Theodore Roszak 1992