Start Fußnoten

Weiter

5. Langsames Heureka

Vorzeichen

bedeuteten ihm nichts, und er war unfähig, die

Botschaft

der Prophezeiung

zu entziffern, bis die Erfüllung

sie direkt

vor seine Tür gebracht hatte. -

Joseph

Conrad

69-102

Man

gerät ins Staunen, wenn man liest, was Menschen zu Beginn des

Treibhauseffekts über ihn gedacht haben. In seinem populären, 1906

veröffentlichten Buch <Das Werden der Welten> hieß der

schwedische Chemiker Svante Arrhenius

die Wärme noch willkommen. »Durch Einwirkung des erhöhten

Kohlensäuregehalts der Luft hoffen wir, uns allmählich Zeiten mit

gleichmäßigeren und besseren klimatischen Verhältnissen zu nähern,

besonders in den kälteren Teilen der Erde...«

In

einer (damals unbekannten, heute oft zitierten) 1938 erschienenen Arbeit

verkündete der englische Ingenieur George

Callendar, daß sich die Temperatur der Erde bereits erhöhe.

Fast niemand erwähnt je Callendars Fazit: Er erklärte, das Kohlendioxid, das

wir in die Luft abgäben, verbessere nicht nur das Weltklima, sondern ließe

außerdem alle Feldfrüchte besser gedeihen. »Jedenfalls«, schrieb

Callendar, »sollte die Wiederkehr der tödlichen Eiszeiten um unbestimmte

Zeit aufgeschoben sein.«

en.wikipedia

Guy_Stewart_Callendar wikipedia

Guy_Stewart_Callendar

1957

veröffentlichten Revelle

und Suess die berühmten Zeilen,

die ich schon zitiert habe. »Die Menschen führen ein langfristiges

geophysikalisches Experiment einer Art aus, die in der Vergangenheit nicht

möglich gewesen wäre und in der Zukunft nicht wiederholbar sein wird«,

schrieben Revelle und Suess. »Das Experiment könnte«, fügten sie

hinzu, »wenn es entsprechend dokumentiert würde, eine tiefe Einsicht in

die Prozesse gewähren, die Wetter und Klima bestimmen.«

Heute

werden diese Worte meist als Warnung verstanden. Ein Autor nannte sie vor

kurzem eine »morbide Untertreibung«. Mit unserem jetzigen Wissen

fällt es uns schwer, sie anders zu lesen. Aber die Worte des Berichts sind

bestenfalls neutral; Revelle selbst hat bekannt, daß er nicht wirklich über

den Treibhauseffekt besorgt war, als er sie schrieb. Er hatte sie

hauptsächlich aus reiner wissenschaftlicher Begeisterung zu Papier gebracht. Er

und Suess waren froh darüber gewesen, daß dieses Experiment zu ihren

Lebzeiten stattfand und sie Zeugen sein konnten.

Wir

wissen schon sehr lange davon, aber wir haben es erst vor ganz kurzer Zeit

verstanden. Seit Arrhenius wußten die Menschen einfach nicht, was sie sahen.

Und es gab auch keinen einzelnen Augenblick, in dem jemand <Heureka!>

rief. Es gab nur etwas, das ein Student, der sich mit dem Treibhauseffekt

beschäftigte, »die Entwicklung eines Bewußtseins« nannte.

In

den sechziger Jahren zum Beispiel ermöglichten neue

Geräte den Forschern, mit der Überprüfung der Hypothese Arrhenius'

zu beginnen. Der erste elektronische Computer wurde während des Zweiten

Weltkriegs gebaut. In den frühen sechziger Jahren waren die Computer »klug«

und zuverlässig genug, um den Klimaexperten zu helfen, die immens

komplizierten Mechanismen zu untersuchen, die das Wetter der Erde bestimmen.

Arrhenius

hatte geschätzt, welche Erwärmung des Planeten Breitengrad für Breitengrad

durch den Treibhauseffekt zu erwarten war. Er hatte die Zeittafel seiner

Voraussagen im <Philosophical Magazine> vom April 1896 veröffentlicht.

Es war eine bemerkenswerte Vorhersage, wenn man bedenkt, daß es die erste

überhaupt war, und sie berücksichtigte sämtliche Faktoren. Arrhenius begann

damit, daß er die Konzentrationen von Wasserdampf und Kohlendioxid in der

Atmosphäre schätzte.* Er erklärte Schritt für Schritt die physikalischen

Mechanismen, durch die jene Gase die Luft erwärmen.

*

Er stützte diese Schätzungen auf die Beobachtung, die ein amerikanischer

Astronom vom Mondaufgang gemacht hat. Samuel

Langley hatte die infrarote Strahlung des vollen Mondes gemessen,

wenn dieser über Lone Pine, Colorado, aufging. Indem er Langleys Ergebnisse

benutzte, war Arrhenius fähig zu schätzen, wieviel Infrarotstrahlung die

Atmosphäre der Erde absorbiert, und daher auch, wieviel Treibhausgas in der

Luft war. (Die Erforschung des Treibhauseffekts war bereits

interdisziplinär und international.)

70

Er

versuchte sogar in seine Berechnungen miteinzubeziehen, was

wir

heute Rückkopplung nennen. Er nahm an, daß ein großer Teil

des Eises und Schnees in der Nähe der Pole zu schmelzen beginnen könnte,

wenn sich der Planet aufwärmt. Das hinterläßt dunkle Tundren und dunkle

Meere. In der Folge erwärmt sich alles — als striche man ein weißes Dach

mit schwarzer Farbe. Je dunkler das Terrain wird, desto mehr erwärmen sich

diese Teile der Erdoberfläche. Dort schmilzt mehr Schnee, der Erdboden

erwärmt sich noch mehr... und so weiter.

All

diese Überlegungen füllen mehr als dreißig in kleiner Schrift bedruckte

Seiten im <Philosophical Magazine>, und Arrhenius hatte jede der darin

vorkommenden Berechnungen selbst vorgenommen. Am Ende

folgt eine Aufstellung der Vorhersagen. Demnach erhöht sich die

Durchschnittstemperatur auf dem Planeten Erde um fünf bis sechs Grad

Celsius, wenn sich die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre

verdoppelt.

In

den sechziger Jahren begannen Klimaexperten, Arrhenius' Voraussagen mit Hilfe

von Computern nachzurechnen. Eine der ersten ernst zu nehmenden Analysen wurde

1967 von S. Manabe und R. Wetherald vom <Geophysical Fluid Dynamics

Laboratory> in New Jersey veröffentlicht. Nachdem sich immer mehr

Wissenschaftler mit dem Computer vertraut machten und viele Forscher anfingen,

sich mit dem Treibhauseffekt zu befassen, wurde dieses Phänomen zu einem der

interessantesten Gegenstände der Wissenschaft. Der Computer half den

Forschern, die Angelegenheit auf einer Detailebene zu durchdenken, die

Arrhenius phantastisch gefunden hätte.

Um

Vorhersagen bezüglich des Treibhauseffekts machen zu können, konstruieren

die Experten heutzutage ein funktionsfähiges

maßstabgetreues Modell der Erde im Innern eines Supercomputers. Sie fangen

mit einem leeren Globus an, der in ein den Längen- und Breitengraden

entsprechendes Gitter aufgeteilt ist. In der Regel hat jeder Gitterausschnitt

eine Seitenlänge von mehreren hundert Kilometern. Die Ausschnitte setzen

sich, beginnend an der Planetenoberfläche, in die dritte Dimension bis hoch

in die Atmosphäre fort und sind in ein Dutzend Schichten riesiger

Luftraumkörper unterteilt.

Auf

die Oberfläche dieses leeren Globus zeichnen die Experten eine Karte der Erde

mit den größten Seen, Flüssen und Gebirgen. Dann geben sie dem Computer die

für die Bewegungen von Luftmassen geltenden physikalischen Regeln ein: Heiße

Luft steigt empor, kalte sinkt; jede Aktion bewirkt eine gleich starke

Reaktion. (Die meisten dieser Regeln sind einfach — ein Mathematiker kann

sie auf die Rückseite eines Kuverts schreiben.)

71

Daraufhin

programmieren die Forscher den Computer, so daß er unter Beachtung der Regeln

das Wetter

in jedem einzelnen Teil der Atmosphäre berechnet, vom Boden bis in die

oberste Schicht, und immer berücksichtigt, auf welche Art das Wetter in ihm

durch das Wetter in den benachbarten Teilen beeinflußt wird.

Die

vier ausgeklügeltsten dieser globalen

Zirkulationsmodelle oder GZMs befinden sich im Hauptquartier des

<British Meteorological Office> in Bracknell bei London, im <National

Center for Atmospheric Research> in Boulder, Colorado, im <Goddard

Institute for Space Studies> in New York und im <Geophysical Fluid

Dynamics Laboratory> in Princeton, New Jersey.

Wenn

man eine dieser Modellerden aktiviert und sie sich drehen läßt, beginnt

irgendwo in den Siliziumschaltkreisen des Computers eine leuchtende Sonne auf-

und unterzugehen. Winde kommen auf und lassen wieder nach. Strahlströme

ziehen in neuntausend Meter Höhe nach Westen. Aktiviert man das Modell lange

genug, geht der Sommer in den Herbst über, die Sonne steht niedriger am

Himmel, Eis bildet sich auf dem arktischen Meer, Schneestürme suchen

Kamtschatka und Ontario heim. Aus den wenigen einfachen Regeln entwickelt der

Computer in einem digitalen Code aus Einsen und Nullen ein Modell des Wetters

auf dem Planeten Erde.

Die

nationalen Wetterdienste benutzen derartige Modelle. Meteorologen sammeln in

großen Mengen Daten von Wetterstationen und -satelliten. Dann lassen sie ihre

Modellerde das Wetter des nächsten Tages simulieren. Die schnellsten

Supercomputer der Welt können eine Milliarde Rechenschritte pro Sekunde

ausführen, aber das Wetter ist derart kompliziert, daß der Computer selbst

bei dieser atemberaubenden Geschwindigkeit ungefähr eine halbe Stunde

Rechenzeit benötigt. In dieser halben Stunde schieben sich Warm- und

Kaltfronten kreuz und quer über die Oberfläche des Modellglobus —

sprunghaft wie die Bewegungen der Schauspieler in alten Filmen —, bis sie

die Gebiete erreichen, die sie in der Realität morgen einnehmen könnten.

Klima

stellt ein anderes, in mancher Hinsicht einfacheres Problem dar. Klima ist das

durchschnittliche Wetter. Genauer gesagt, Klima ist das Wetter, das in

einer bestimmten Gegend des Planeten in einem typischen Frühling, Sommer,

Herbst oder Winter zu erwarten ist. Wetter ist ein unerwarteter Platzregen in

Allentown, Pennsylvania, am Mittwoch um 12.08 Uhr; Klima dagegen ist der in

Millimetern ausgedrückte Niederschlag im Lehigh Valley während eines

durchschnittlichen Aprils. Wetter ist die Route, die ein einzelner Sturm

einschlägt; Klima ist die Sturmbahn, die eine Million Stürme über eine Ecke

eines Kontinents eingeschlagen haben, wie der

Trampelpfad von Generationen von Studenten über eine Ecke des Campusrasens.

72

Das

Leben eines Individuums ist nicht vorhersagbar, aber die durchschnittliche

Lebenskurve einer Million Individuen ist statistisch ziemlich genau erfaßbar.

Das ist der Grund, weswegen Physiker das Verhalten von Gasen voraussagen

können, die aus Schwärmen von Molekülen bestehen, deren individuelles

Verhalten nicht bestimmbar ist; und das ist auch der Grund, aus dem

Versicherungen genug Geld einnehmen, um Büropaläste in allen größeren

Städten der Welt bauen zu können.

Für

ihre Klimastudien vereinfachen die Forscher ihre Zwillingserde, lassen sie sie

für das Äquivalent von Jahrzehnten, Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden

drehen und entnehmen jedem Punkt der Oberfläche die jahreszeitlichen

Mittelwerte. Die Resultate sind eine ziemlich genaue Annäherung an das Klima

der realen Welt. Die Modelle weisen die groben klimatischen Züge aller

Kontinente in allen vier Jahreszeiten auf. Sie sind noch nicht fähig,

Einzelheiten wie unterschiedliche Länder darzustellen; alles, was viel

kleiner als ein Kontinent ist, wird als Detail behandelt.

Das

lateinische Wort für »voraussagen« ist praedicere; das Wort

»prophezeien« beinhaltet das griechische prophanai, das ebenfalls

»voraussagen« bedeutet. Im Japanischen lautet das entsprechende Wort ura oder

uranai, »dasjenige, das vorausliegt und daher unsichtbar ist«.

Manchmal können uns Computermodelle helfen, dem Schicksal in die Karten zu

schauen, das Unsichtbare zu sehen. Immer wieder haben die Erbauer von Modellen

in Brackneil, Boulder, Princeton und New York in ihren Spielzeugwelten

dasselbe Experiment nachvollzogen, das die menschliche Rasse zur Zeit mit

ihrem Planeten anstellt. Sie fügen der Atmosphäre zusätzliche dreihundert

Teile pro Million Kohlendioxid hinzu, aktivieren ihr Modell und achten darauf,

was passiert. Auf jeder dieser Erden beginnt die Oberflächentemperatur nach

dem Zusatz an Kohlendioxid zu steigen; anfangs langsam, dann immer schneller

und schneller.

Natürlich

sind diese Modelle, wie einer ihrer Schöpfer es ausdrückte, nur »schmutzige

Glaskugeln«. Die tatsächliche Rate der Temperatursteigerung ist ungewiß.

Die Höhe, in die die Quecksilbersäule an den verschiedenen Orten der Welt

steigen wird, ist nicht exakt vorherzusagen. Aber der

Anstieg der globalen Temperatur kann als gesichert gelten, mit einer

Abweichung von nur plus/minus fünfzig Prozent.

Die

durchschnittliche Temperatur an der Planetenoberfläche wird um zwei

bis sechs Grad Celsius ansteigen; das entspricht etwa dem, was Arrhenius 1896

vorausgesagt hat.

73

In

den sechziger Jahren, während Klimaexperten ihre ersten Computersimulationen

vornahmen, entdeckten Astronomen, daß der Nachthimmel bereits zwei Beweise

für die Kraft des Treibhauseffekts zeigt. Der eine ist die Venus, der andere

der Mars.

Diese

Planeten haben sich ungefähr zur selben Zeit wie die Erde gebildet, vor rund

viereinhalb Jahrmilliarden. Sie bestehen auch in etwa aus denselben Elementen

wie die Erde. Sie haben ähnliche Umlaufbahnen um die Sonne — weder sehr

weit draußen, wie der Pluto, noch sehr weit innen, wie der Merkur. Venus und

Erde sind fast gleich groß; der Mars ist ein wenig kleiner.

Aber

trotz der starken Ähnlichkeit sind diese drei Welten getrennte Wege gegangen.

Astronomen haben das in den sechziger und siebziger Jahren durch von der Erde

aus vorgenommene Mikrowellenbeobachtungen und Raumsonden, die den Planeten

Besuche abstatteten, herausgefunden.

Die

Oberfläche der Venus ist so heiß wie das Innere eines Ofens, etwa

vierhundertfünfzig Grad Celsius, bei Tag und bei Nacht, das ganze Jahr über,

vom Äquator bis zu den Polen. Falls je Wasser auf der Venus existiert haben

sollte, ist es längst verdampft.

Der

Mars hingegen ist kälter als die Antarktis, das ganze Jahr über, von den

Polen bis zum Äquator. Alles Wasser ist unter der Marsoberfläche im

Permafrost gebannt.

Man

kann diese Temperaturunterschiede nicht durch die Entfernung von der Sonne

erklären. Zwar ist die Venus der Sonne am nächsten, etwa hundertacht

Millionen Kilometer, dann folgt die Erde mit hundertfünfzig Millionen

Kilometern, dann der Mars mit zweihundertachtundzwanzig Millionen Kilometern.

Aber nach der Entfernung allein müßte die Venus wärmer, die Erde milder und

der Mars kälter sein; wie drei Camper, die in Entfernungen von einem,

anderthalb und zweiein viertel Metern um ein großes Lagerfeuer sitzen. Die

Auswirkung des Abstands auf die Temperatur läßt sich genau berechnen, und

sie allein ist auch nicht annähernd stark genug, um die Venus in einen

Brutkasten und den Mars in einen Eiskeller zu verwandeln. Dieses Phänomen

wird gelegentlich als Goldilocks*-Problem bezeichnet: Wieso ist die Venus zu

heiß, der Mars zu kalt, und wieso hat die Erde in etwa die richtige

Temperatur?

*

»Goldilocks and the three Bears«, Untertitel des Buchs Tetrascroll von R.

Buckminster Fuller; deutsch: Goldlöckchen und die drei Bären, Köln 1983

(Anm. d. Übers.)

74

Der

entscheidende Punkt ist der, wie die drei Welten mit ihrem Kohlenstoff

verfahren sind. Sie sind mit etwa der gleichen Menge an Kohlenstoff

ausgestattet. Aber der größte Teil des Kohlenstoffs auf der

Erde ist in Sedimente und Gestein eingeschlossen. Er ist sicher unter unseren

Füßen verstaut, wo er keinen Treibhauseffekt erzeugen kann. Auf der Venus

wurde der größte Teil des Kohlenstoffs auf irgendeine Weise freigesetzt. Die

Atmosphäre der Venus beinhaltet 350.000mal so viel Kohlenstoff wie die der

Erde. Das ist soviel Kohlenstoff, daß er die Venus allein durch sein Gewicht

unbewohnbar macht. Kohlendioxid drückt mit der hundertfachen Kraft der

Erdatmosphäre auf die Oberfläche dieses Planeten. Durch diesen Druck ist die

Venusluft so dick und suppig, daß selbst die sanfteste Brise die Gewalt eines

Hurrikans hat. Die sowjetischen Ingenieure mußten ihre

Venera*-Robot-Sonden so massiv wie U-Boote bauen, weil die Landung auf der

Venus einer Tauchfahrt von etwa einem Kilometer Tiefe in einem irdischen Meer

entspricht.

Die

Venus ist von Wolken verhüllt, und nur sehr wenig Sonnenlicht dringt bis an

ihre Oberfläche durch. Der Boden liegt in einem so tiefen Schatten, daß

seine Temperatur unter dem Gefrierpunkt sein müßte. Aber die großzügige

Ausstattung der Venusatmosphäre mit Kohlendioxid hält die

Oberflächentemperatur nicht nur oberhalb des Gefrierpunkts, sondern sogar

über der Temperatur, bei der Wasser siedet — sie ist heiß genug, um Blei

schmelzen zu lassen.** Von der Erde aus erscheint der

Abendstern mit bloßem Auge betrachtet wie eine kühle Schönheit (daher sein

Name »Venus«), aus der Nähe gesehen ist er ein Inferno.

Der

Mars ist das Gegenteil der Venus. Seine Atmosphäre ist hundertmal dünner als

die der Erde und zehntausendmal dünner als die der Venus. Sein gesamter

Kohlenstoff ist in Sedimenten eingeschlossen. Aufgrund des mangelnden

Treibhauseffekts ist die Oberfläche des Mars steinhart gefroren.

*

Die russischen Sonden Venera 3 bis 9 erreichten die Venus in den Jahren 1967

bis 1975, Nummer 3 stürzte ab, 8 und 9 blieben auf der Venusoberfläche

knapp eine Stunde lang funktionstüchtig. (Anm. d. Übers.)

**

Der Treibhauseffekt auf der Venus verhindert nicht nur die Evolution von

Lebewesen, er verhindert auch die Entwicklung der Lithosphäre, der festen

Kruste der Venus. Auf der Erde sinken an manchen Stellen beständig große

Bruchstücke der Lithosphäre —Platten genant — ins Erdinnere hinab, an

anderen Orten erheben sie sich aus der Tiefe. Ihre Bewegung gehört zu einem

Muster der Konvektion, das an das Aufschäumen kochenden Wassers erinnert

(und auch von denselben Kräften erzeugt wird: heißes Gestein steigt empor,

kaltes sinkt). Das Brodeln des Planeten wird in Zehnmillionen von Jahren

gemessen. Eine an der Oberfläche zutage tretende Folge ist die

Kontinentaldrift. Dieses Phänomen ist als Plattentektonik bekannt. Auf der

Venus ist die Oberfläche hingegen zu heiß, um zu sinken. »Von der

Venus«, schreibt der Geophysiker Don Anderson, »haben wir erfahren, daß

eine dichte Atmosphäre und der Treibhauseffekt die Oberfläche so weit

erwärmen können, daß sie in schwimmendem Zustand bleibt und verhindert

wird, daß die Kruste absinkt.«

Wenn

die Erde einen so starken Treibhauseffekt aufwiese, wäre unser Planet tot.

Es gäbe keine Biosphäre, keine Hydrosphäre, keine Kryosphäre und keine

Noosphäre; und in der Lithosphäre würden gar die Kontinente aufhören zu

driften.

75

Wahrscheinlich

war der Mars einmal mit mehr Leben erfüllt. Sein gefrorener Boden weist

Gräben auf, die große Ähnlichkeit mit ausgetrockneten Flußbetten haben.

Zudem gibt es zahlreiche erloschene Vulkane. Als sie noch tätig waren,

könnten sie genug Kohlendioxid freigesetzt haben, um eine Atmosphäre zu

schaffen, die hundertmal dichter als die jetzige war — so dicht wie die der

Erde heute. Deshalb mag der Mars einst einen stärkeren Treibhauseffekt und

ein so gemäßigtes Klima wie das der Erde erlebt haben — mit Regenfällen

und Wasserläufen (und vielleicht sogar mit primitivem Leben).

Die

Farbe des Planeten ist rot und feurig (daher der Name Mars), aber er ist so

kalt, daß sein Wasser nicht schmelzen kann, nicht einmal im Sommer; nicht

einmal am Äquator. An den Polen sind die Winter so kalt, daß ein Teil der

Atmosphäre des Mars am Boden festfriert.*

Diese

Kontraste sind derart auffällig, daß Weltraumforscher Allegorien der drei

Planeten schufen, fast in der Manier mittelalterlicher Astronomen. Sie

sprechen von Venus und Mars als den warnenden Beispielen für die Menschen.

Venus: Das Vierhundertfache unserer Treibhauserwärmung — ein Ofen, Mars:

weniger als die Hälfte der auf der Erde durch den Treibhauseffekt erzeugten

Wärme — ein Eisschrank. Wenn in der Erdatmosphäre so viel Kohlenstoff wie

in der Venusluft wäre, würden unsere Ozeane verkochen. Wenn die

Erdatmosphäre so wenig Kohlenstoff wie die Marsluft aufwiese, wären unsere

Ozeane kompakte Eismassen. Es ist offensichtlich, daß wir genau darauf achten

sollten, was wir mit unserem Kohlenstoff anfangen.

Generationen

von Kindern haben sich beim ersten Stern, den sie am Abendhimmel sahen —

meist war es der Abendstern, die Venus —, etwas gewünscht. Alle diese

Generationen arbeiteten und arbeiten an der Erfüllung ihrer Wünsche und

lassen diese Welt ein wenig mehr der Venus ähnlich werden.

Diese

Studien im Weltraum haben nicht nur die Treibhaustheorie erhärtet, sie haben

außerdem aufgezeigt, daß der Treibhauseffekt in extremen Fällen eine

Scheide zwischen Leben und Tod sein kann. Die Klimaexperten William Kellogg

und James Hansen und der Astronom Carl Sagan zählten zu den ersten Forschern,

die einen Blick in das Inferno der Venus geworfen haben. Sie alle sprachen

später freimütig über

den Treibhauseffekt auf der Erde. Zum Teil hatte die Venus sie radikalisiert.

*

Sie bildet Trockeneis: gefrorenes Kohlendioxid.

76

In

den achtziger Jahren wurde eine noch bedeutungsvollere Reihe von Indizien für

die Wirksamkeit des Treihauseffekts in den Eisdecken der Erde gefunden, nach

einer langen Suche, die im International Geophysical Year begann. Im Verlauf

dieses großen Jahres der Forschung bohrte ein Team amerikanischer Eisexperten

ein mehr als dreihundert Meter tiefes Loch in die Eisschicht im nordwestlichen

Grönland. Es gelang dem Team, das Eis aus dem Loch herauszuholen. Sie

schnitten es in kurze, schimmernde Zylinder, die sie Eiskerne nannten (das Eis

aus dem Kern des Lochs).

Das

Bohrteam verschiffte einen Teil des Eises in Labors, um es analysieren zu

lassen. Die dortigen Geochemiker erkannten sofort, daß die Eisdecke in

geologischen Schichten angelegt war, ähnlich dem Schlamm am Boden eines Sees

oder Sand und Steinen auf dem Meeresgrund. Die Schichten sind nahe der

Oberfläche sehr jung und werden immer älter, je tiefer man gelangt. Viele

der jährlichen Schichten sind ziemlich deutlich abgegrenzt (obwohl die

Grenzen gewöhnlich eher chemisch bestimmbar als dem Auge sichtbar sind).

Durch chemische und isotopische Meßmethoden kann man die Jahre

zurückverfolgen, wie bei den Ringen der Bäume.

Es

stellte sich heraus, daß die Schichten weit zurückreichten. Die unterste

Schicht der Eisdecke Grönlands und der Antarktis, in mehreren hundert Metern

Tiefe, besteht aus Eis, das vor fast einer halben Jahrmillion als Schnee fiel.

Anfangs

wollten die Eisexperten nur mehr über Eis erfahren. Aber

die sieben Sphären der Erde sind derart verkettet, daß die Erforschung der

einen zu Enthüllungen über alle sieben führen kann. Nach sorgfältiger

Untersuchung stellte sich heraus, daß die Eisschichten Spuren allen

Geschehens verewigt hatten, von plötzlichen Helligkeitsschwankungen der Sonne

bis zu prähistorischen Vulkanausbrüchen. Das Eis hat Spuren einer heftigen

Eruption im Jahr 1645 v.Chr. festgehalten. Ungefähr zu jener Zeit könnte der

Vulkan Thera (ital. Santorin) im Ägäischen Meer ausgebrochen sein, die

minoische Kultur ausgelöscht und die Legende von Atlantis begründet haben.

Das

Eis hat außerdem offenbart, wie sehr das Vorhandensein des Menschen die

Atmosphäre verändert. Man bedenke nur zum Beispiel die Menge an Blei

in unserer Atemluft. Vor nicht allzulanger Zeit gab es noch Experten,

die behaupteten, das meiste Blei sei natürlichen Ursprungs und stamme aus

Vulkanen, Seegischt und Bodenausdünstungen.

77

Dann

untersuchten Claude Boutron, ein Eisexperte aus Grenoble, und Clair Patterson,

ein amerikanischer Geochemiker am California Institute of Technology, die

Eisschichten der letzten siebenundzwanzigtausend Jahre. Sie entdeckten, daß

der Bleigehalt im Schnee Grönlands und der Antarktis heute zweihundertmal

größer ist, als er in prähistorischen Zeiten war. »Unsere Resultate«,

schreiben Boutron und Patterson, »zeigen, daß mehr als neunundneunzig

Prozent des Bleis, das sich heute in der Troposphäre der nördlichen

Hemisphäre befindet, von menschlichen Aktivitäten herrührt.«

Und

obendrein zeigt das Eis das rasche Ansteigen des Säuregehalts der

Niederschläge. Ein Team unter der Leitung Paul Mayewskis von der Universität

von New Hampshire und Willi Dansgaards aus Kopenhagen analysierte einen

Eiskern aus Grönland, der die Jahre 1896 bis 1984 umfaßte. Sie stellten

fest, daß sich die Sulfatkonzentration etwa seit 1900 verdreifacht hatte. Die

Nitratkonzentration hat sich seit ungefähr 1955 verdoppelt.

Diese

Veränderungen sind auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, ebenso wie

die Radioaktivität in den jüngsten Schichten der Eiskerne. Diese Schichten

weisen eindeutig Spuren der Radioaktivität auf, die bei den in den fünfziger

Jahren durchgeführten nuklearen Testexplosionen freigesetzt wurde.

Aber

die dramatischste Geschichte, die das Eis erzählt, handelt vom

Kohlendioxid.

Das

Eis enthält eine Unzahl von Gasbläschen — wie Mineralwasser —, und jedes

dieser Bläschen umschließt eine Probe der Erdatmosphäre, seit Jahrzehnten,

Jahrhunderten und Jahrtausenden hermetisch versiegelt. (Tatsächlich bestehen

etwa zehn Volumenprozent aller Gletscher aus eingeschlossener Luft.) Die

Anthropologen können auf Knochen, die Geologen auf Gestein und Fossilien

zurückgreifen, die Archäologen verfügen über Töpfe, Pyramiden und Papyri.

Schon in den sechziger Jahren erkannten Eisforscher, daß sie auf eine Quelle

von vergleichbarem Wert für Klimaexperten gestoßen waren. Sie hatten fossile

Luft gefunden. Wenn sie es schafften, die winzigen Gasblasen zu öffnen und

die darin eingeschlossenen Gasproben zu analysieren, konnten sie herausfinden,

wie die Erdatmosphäre in prähistorischen Zeiten beschaffen war.

Das

führte unter anderem zu einer dringlichen Frage: Wieviel Kohlendioxid haben

die Menschen in die Atmosphäre gejagt, und eine wie hohe Dosis hat die Erde

tatsächlich mitbekommen? Dank Keeling wußte man, daß sich das Gas heute in

der Luft ansammelt. Aber ohne eine Probe fossiler Luft konnte niemand genau

sagen, wieviel Kohlendioxid vor der industriellen Revolution in der Luft war.

Niemand wußte genau, was sich in der Luft befand, bis Keeling sein globales

Netz errichtete. Diese Ungewißheit verdunkelte den Forschungsgegenstand.

78

In

den sechziger und siebziger Jahren versuchten Teams unter Leitung des

Physikers und Eisexperten Hans Oeschger an der Berner Universität, Claude

Lorius in Grenoble und andere sich darin zu übertreffen, die Eisdecken

Grönlands, der Antarktis und der Alpen anzubohren. Sie veröffentlichten

Dutzende wissenschaftlicher Arbeiten darüber und sammelten Eiskerne, die

aneinandergelegt eine Länge von rund zehn Kilometern ergeben hätten. Das Eis

lagert heute zum größten Teil im zehnstöckigen Gefrierhaus der Buffalo

Refrigerating Company in Buffalo, New York. (Die Wissenschaftler mieteten

einen Teil des besten Stockwerks an, das die Firma zu bieten hatte, dasjenige,

in dem auch Hummer gelagert werden.)

In

den frühen achtziger Jahren hatte die Berner Gruppe eine brauchbare Methode

gefunden, die Luft in den Eisblasen zu analysieren. Als erstes zerlegten sie

einen Eiskern in spielwürfelgroße Stücke. Dann, im Labor, nahmen sie einen

Würfel mit Zangen auf, ließen ihn in eine Vakuumkammer, die unter dem Namen

»Cracker« bekannt ist, fallen, versiegelten die Kammer und pumpten die Luft

aus ihr heraus. Anschließend wurde ein Schalter umgelegt, und Stahlnadeln

drangen durch ein Gitter in die Kammer. Der Eiswürfel wurde augenblicklich in

winzige Splitter zerteilt. Die Luft entwich sofort und wurde in einen Tubus

gesogen. Dort schoß ein Laser einen Strahl infrarotes Licht in das Gasgemisch

und maß den Anteil an Kohlendioxid. Die Wissenschaftler wiederholten diesen

Prozeß einige Male und stellten den mittleren Wert fest.

Nur

ein Zehntel des Volumens eines Eiswürfels besteht aus Luft. Und nur ungefähr

ein Dreitausendstel davon ist Kohlendioxid. Um den Betrag an Kohlendioxid in

der alten Luft mit dem entsprechenden Gehalt in der heutigen Luft zu

vergleichen, müssen die Forscher diesen Hauch eines Hauchs farblosen,

geruchlosen und geschmacklosen Gases mit einer Genauigkeit von wenigen Teilen

pro Million messen. »Man muß schon ziemlich feinfühlig vorgehen«,

sagt ein Physiker der Schweizer Gruppe lakonisch dazu.

Während

die Forscher diese raffinierte Labortechnik noch weiter ausarbeiteten, bohrte

ein Team amerikanischer und Schweizer »Luftjäger« einen Eiskern an der

Siple Station in der westlichen Antarktis heraus. Dort sind die

Schneeschichten aus den letzten Jahrhunderten ungewöhnlich regelmäßig und

fein säuberlich getrennt. Indem sie diesen Kern an andere, ältere Kerne

ansetzte und die im Eis eingeschlossene Luft mit Hilfe des Crackers und des

Lasers analysierte, gelang es Oeschgers Mitarbeitern, die fortlaufende

Geschichte des Gases der letzten zehntausend Jahre zu rekonstruieren — von

der späten Steinzeit bis zum postindustriellen Zeitalter.

79

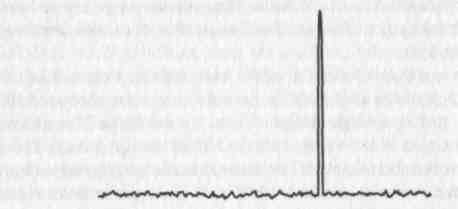

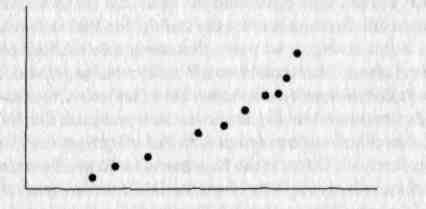

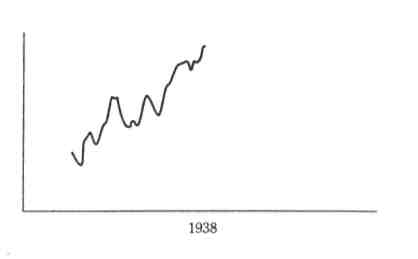

Während

des größten Teils dieses Zeitraums war der Kohlendioxidgehalt in der

untersuchten Luft ungefähr gleich. Er wich nie mehr als ein paar Prozent von

der Grundlinie von zweihundertachtzig Teilen pro Million ab. Mitte des 18.

Jahrhunderts begann er anzusteigen, kurz nachdem Watt seine erste

Dampfmaschine konstruiert hatte. Im 19. Jahrhundert wurde er durch die

brennenden Wälder und die Verwertung des von den amerikanischen Pionieren

gefällten Nutzholzes hochgetrieben. Um 1958 hatte er etwa

dreihundertfünfzehn Teile pro Million erreicht. Die Geschichte des Gases von

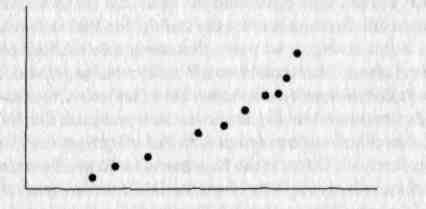

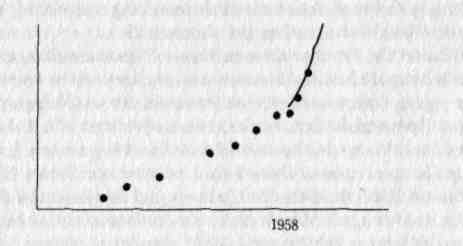

1734 bis 1958 stellt sich wie folgt dar:

Das

Jahr 1958 erscheint in dieser Aufzeichnung im Eis wie der Bolzen, der zwei von

gegenüberliegenden Ufern aus gebauten Autobahnbrückenteile miteinander

verbindet. Denn der Wert, den die Forscher für 1958 im Eis herausfanden,

entsprach Keelings Zahl aus diesem Jahr. Die beiden Methoden der Beweisführung

hatten zu demselben Ergebnis geführt. Wenn man Keelings Aufzeichnungen mit

einbezieht, liest sich die Geschichte der letzten zehntausend Jahre so:

80

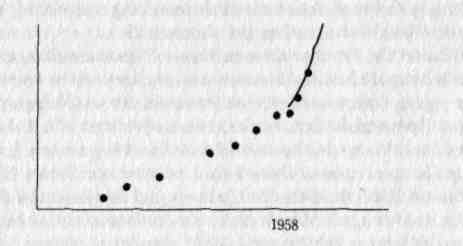

Einen

weit älteren Eiskern haben russische Forscher und Techniker in der

Wostok-Station in der Ostantarktis, dem kältesten Ort der Erde, ausgebohrt.

In den achtziger Jahren begann die Grenoble-Gruppe, diesen über anderthalb

Kilometer langen Kern zu analysieren. Er reicht durch das gesamte Holozän

(Alluvium) der warmen Periode, in der wir uns heute befinden, bis zur letzten

Eiszeit, durch diese hindurch bis in die vorige warme Periode hinab und

von dort bis an den Beginn der vorletzten Eiszeit vor hundertsechzigtausend

Jahren zurück.

Mitte

der achtziger Jahre veröffentlichte die französische Gruppe die

Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre für die Länge dieses Kerns —

neben Keelings Kurve wahrscheinlich der wichtigste Beweis für den

Treibhauseffekt.

Arrhenius

würde viel darum gegeben haben, wenn er diese Resultate hätte sehen können.

Seiner Ansicht nach lag eine globale Erwärmung, der er positiv

gegenüberstand, noch in so ferner Zukunft, daß er es für angebracht hielt,

sich bei seinen Lesern dafür zu entschuldigen, daß er sich auf den Seiten

des <Philosophical Magazine> noch weiter mit diesem Punkt befaßte: »Ich

hätte diese langwierigen Berechnungen gewiß nicht ausgeführt, wenn nicht

ein außergewöhnliches Interesse mit ihnen verbunden gewesen wäre«,

schrieb er. Worin bestand dieses außergewöhnliche Interesse?

In

der Physikalischen Gesellschaft in Stockholm ist es gelegentlich zu sehr

lebhaften Diskussionen über die wahrscheinliche Ursache

der Eiszeiten gekommen, und alle diese Diskussionen haben meiner

Meinung nach ergeben, daß noch keine zufriedenstellende Hypothese darüber

vorliegt...

Das

ist es, was sowohl Arrhenius als auch den englischen Physiker Tyndall und den

amerikanischen Geologen Thomas Chamberlin erregte. Wie schon erwähnt, nahmen

diese Forscher an, daß ein Absinken der Kohlendioxidwerte vor mehreren

Jahrzehntausenden die Ursache der letzten Eiszeit gewesen war.

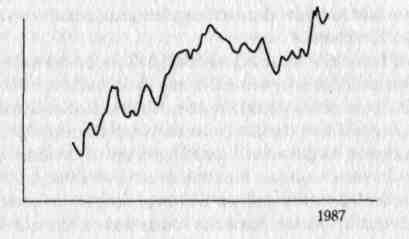

Der

Eiskern von Wostok beweist, daß der Kohlendioxidgehalt in der Luft mit der

Eiszeit sinkt und steigt, wenn das Eis zu schmelzen beginnt. In warmen

Perioden des Planeten kommt Kohlendioxid zwischen zweihundertsechzig und

zweihundertachtzig Teilen pro Million vor. In kalten Zeiten sind es

hundertneunzig bis zweihundert Teile. Es ist eine Berg- und Talfahrt, und

zwischen den Bergen und Tälern liegen Jahrtausende.

81

Niemand

weiß, was die Kohlendioxidwerte vor dem Auftreten des Menschen ansteigen und

absinken ließ. Hier liegen Ursache und Wirkung nach wie vor im dunkeln.

Manchmal scheint sich zuerst der Gasgehalt, manchmal zuerst die Erdtemperatur

geändert zu haben. Reagiert das Eis auf die Veränderung des Gasgehalts, oder

reagiert das Gas auf eine Veränderung im Eis? In beiden Fällen liefert der

Eiskern aus Wostok einen direkten Beweis für Arrhenius' Hypothese. Klar ist,

daß Änderungen des Kohlendioxidgehalts in der Vergangenheit mit

Klimaveränderungen verbunden waren, die zu den größten und sich am

schnellsten vollziehenden gehörten, welche unser Planet je erlebt hat — den

Eiszeiten.

Die

Analyse des Eises aus Wostok hat zudem ergeben, daß es Aussagen über die

globalen Durchschnittstemperaturen ermöglicht.* Der Anstieg und Abfall der

Erdtemperatur in den letzten hundertsechzigtausend Jahren liest sich wie

folgt:

*

Diese Analyse geschah indirekt durch eine Analyse der Sauerstoffisotope im

Eis. Siehe auch mein Buch <Planet Erde>.

82

Eines

Tages breitete Hans Oeschger die Tabellen der Temperatur und der

Kohlendioxidwerte in seinem Büro in Bern vor sich auf dem Schreibtisch aus

und schüttelte den Kopf. Die meisten der Berge und Täler

in den Temperaturaufzeichnungen stimmten mit denen der

Kohlendioxidaufzeichnungen überein. Sie hätten zwei Ansichten derselben

Berg- und Talfahrt sein können, oder ein Profil desselben Alpenteils. »Zu

schön«, sagte Oeschger. Er meinte, die Übereinstimmungen seien zu groß, um

in ihnen einen Zufall sehen zu können. Das Kohlendioxid scheint eine Art

Hauptregler für das Klima dieses Planeten zu sein. Und wir haben diesen

Regler bereits jetzt so weit hochgedreht, wie die letzte Eiszeit ihn nach

unten stellte.

In

Princeton, New Jersey, studierte Syukuro Manabe die der Eisdecke entnommenen

Daten, um ein Computermodell zu entwerfen, und beschloß, sie seinem Modell

zuzufügen. Er reduzierte den Kohlendioxidgehalt seiner Modellerde auf

zweihundert Teile pro Million. Die Temperatur der Modellerde sank, eine

Eiszeit war die Folge. Anschließend erhöhte er den Gasgehalt auf dreihundert

Teile pro Million, und sein Erdmodell ließ die Eiszeit hinter sich. Manabe

hob und senkte den Kohlendioxidspiegel seines Modells, wie auch der

atmosphärische Kohlendioxidgehalt in der realen Welt in den vergangenen

hundertsechzigtausend Jahren gestiegen und gesunken war. Jeder Änderung der

Kohlendioxidwerte folgten die globalen Temperaturen, stiegen an oder sanken,

wie sie es in den letzten hundertsechzigtausend Jahren tatsächlich getan

hatten.

»Das

überzeugte mich«, sagt Oeschger in Bern. »Wissen Sie, ich hatte

diese Dinge schon seit dreißig Jahren untersucht. Aber als Wissenschaftler

muß man stets skeptisch bleiben. Man muß immer wieder von vorn anfangen — verstehen

Sie, was ich meine?«

Während

sich die untrüglichen Hinweise häuften, änderte sich die Weltsicht der

Geowissenschaftler. Die Turbulenzen in den sieben Sphären und die

erstaunliche Verkettung der Sphären rückten immer mehr in ihr Bewußtsein.

Sie begannen zu erkennen, wie vieles schiefgehen kann. Einen Wendepunkt

stellte ein Buch dar, das eine amerikanische Biologin 1958 zu schreiben begann

— zufällig in demselben Jahr, in dem Keeling anfing, den Kohlendioxidgehalt

der Erdatmosphäre auf dem Mauna Loa zu messen.

Rachel

Carson hatte jahrelang bei einer amerikanischen Naturschutzbehörde

gearbeitet und schon zwei schwärmerische Bestseller

über die Weltmeere geschrieben. Für das Buch,

das ihr letztes werden sollte, begann sie Informationen über

Insektizide zu sammeln. Es widerstrebte ihr, das Schwärmerische zugunsten des

Polemischen aufzugeben, aber sie fühlte, daß die Beweise ihr keine andere

Wahl ließen.

83

Damals

hielten die meisten Leute das Versprühen der massenhaft verkauften

Insektizide für eine elegante Methode, gegen Moskitos, Hausfliegen und Zecken

anzugehen. Die Industriechemiker, die DDT (Dichlordiphenyltrichloräthan) und

andere Schädlingsvernichter eingeführt hatten, waren auf ihre Leistung

ebenso stolz, wie Thomas Midgley es auf seine FCKWs gewesen war.

In

ihrem 1962 veröffentlichten Buch <Der stumme Frühling> erklärte

Rachel Carson, daß die

Insekten, gegen die das DDT gerichtet war, oft immun dagegen wurden, während

Vögel, Bienen, Fische, Schafe, Rinder und Menschen vergiftet werden, wenn

sich die Chemikalie über das ganze Ökosystem verteilt. Sie erwähnte die

Millionen Tonnen von Pestiziden, die versprüht wurden, und die daraus

resultierende Besorgnis. »Sollte man es für möglich halten, daß jemand

glaubt, man könne eine derartige Giftbarrikade auf der Erdoberfläche

errichten, ohne sie für alles Leben unbewohnbar zu machen?« fragte sie.

»Sie sollten nicht >Insektizide< heißen, sondern >Biozide<.«

Der

Arbeitstitel des Buchs hatte »Kontrolle der Natur«* gelautet, und als

Biologin konzentrierte sich Rachel Carson zwar auf die Insektizide, behauptete

aber darüber hinaus, daß die gewaltsamen Versuche unserer Spezies, die Natur

zu kontrollieren, oft so übel wie das DDT zurückschlagen. Sie führte den

Fallout nach Kernwaffentests im Freien und die Verseuchung von Flüssen und

Seen mit Reinigungsmitteln als Beispiele für all die Dinge an, die zur

»Vergiftung der Luft, des Erdbodens, der Flüsse und Meere« beitragen. (Die

am meisten verbreitete Verseuchung erwähnte sie hingegen nicht. Das

Kohlendioxid sollte nämlich erst später Aufmerksamkeit erregen.)

Für

viele Leute war es 1962 ein Schock, sich vorzustellen, eine hochmoderne

Technologie könnte zu Rückschlägen führen, eine in Teilen pro Million,

Milliarde oder Billion gemessene Chemikalie ihre Gesundheit gefährden; der

Mensch könnte die Frühlingswälder unwiderruflich zum Schweigen bringen. Der

stumme Frühling trug zum Aufbruch der Umweltschutzbewegung der sechziger

und siebziger Jahre bei.

Vor

der Umweltschutzbewegung sahen sich die Forscher nicht veranlaßt, die

Annahme, daß der Aufbau des Kohlendioxidgehalts begrüßenswert sei, zu

revidieren. Immerhin ist dieses Gas das wichtigste Nebenprodukt des

materiellen Fortschritts und somit der Menschen selbst, und Wissenschaftler

neigten zu einem professionellen Stolz über die Zunahme der menschlichen

Bevölkerung sowie ihres materiellen Wohlergehens.

*

»Control of Nature«. Der Originaltitel von »Der stumme Frühling« lautet

Silent Spring. (AdÜ)

84

Callendar

zum Beispiel, der Ingenieur war, bezeichnet sich in dem heute

berühmten Aufsatz von 1938 als »Dampfingenieur bei der British Electrical

and Allied Industries Research Association«. Er förderte die industrielle

Nutzung der von Watt eingeführten Dampfmaschine. Für ihn war es

selbstverständlich, den Aufbau von Kohlenstoff in der Luft als einen

günstigen Nebeneffekt der Dampfmaschine zu bezeichnen. »Heute hält sie

unsere Häuser warm, morgen die ganze Welt« — das war 1938 der Tenor

seiner Einstellung.

Bald

nachdem Rachel Carsons Buch erschienen war, begannen Wissenschaftler zu

fürchten, das wichtigste Nebenprodukt des Fortschritts könne sich als

negativ erweisen; sie gewöhnten sich an, Kohlendioxid als Verunreinigung

anzusehen und mit demselben Schuldgefühl von ihm zu sprechen, das mit dem

Wort Unreinheit im Alten Testament und dem Miasma der griechischen Tragödie

verbunden war.

Es

war mehr als ein Wandel der intellektuellen Mode. Die Auswirkungen der

stürmischen Entwicklung der Weltindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg

(deutlich sichtbar in den Aufzeichnungen am Mauna Loa sowie in den Eisdecken

Grönlands und der Antarktis) wurden auf dem ganzen Planeten spürbar. In

diesen beiden Jahrzehnten lernten die Menschen zahlreiche Nebenwirkungen der

Kontrolle über die Natur kennen. Da waren nicht nur DDT und der Fallout,

sondern auch Abfall, eutrophierte Seen, Blei in der Luft, die

Minamatakrankheit*, Ölpest, Ozon, Aussterben von Arten, Überbevölkerung,

Love Canal**, saurer Regen und der Reaktorunfall auf Three Miles Island.

Ein

Jahrzehnt nach Erscheinen des Buchs Der stumme Frühling veröffentlichte

der amerikanische Ökologe Barry Commoner Der Kreis schließt sich. Commoner

formulierte als allgemeines Gesetz der Ökologie, »daß jede größere von

Menschen verursachte Veränderung in einem natürlichen System wahrscheinlich

eine Schädigung dieses Systems hervorruft«.

*

Minamatakrankheit: erstmals in der Minamatabucht in Kiuschu aufgetretene

chronische Quecksilbervergiftung. (Anm. d. Übers.)

** Der Love Canal wurde 1978 durch Präsident Carter aufgrund seiner

langjährigen chemischen Verunreinigung zur »desaster area« erklärt und

evakuiert. (AdÜ.)

85

Stellen

Sie sich vor, Sie öffnen den hinteren Deckel Ihrer Taschenuhr, schließen

die Augen und stoßen auf gut Glück mit einem Bleistift in das

freigelegte Uhrwerk. Das fast sichere Ergebnis wäre eine Beschädigung

Ihrer Uhr... aber (dieses) Ergebnis ist nicht absolut sicher. Es besteht

eine geringe Chance, daß

die Uhr nicht richtig ging und dieser Fehler durch die zufällige

Berührung mit dem Bleistift behoben wurde. Doch dieses Ergebnis ist

äußerst unwahrscheinlich... Man könnte ein Uhrengesetz aufstellen, das

besagt, daß »der Uhrmacher am besten darüber Bescheid weiß«.

In

den sechziger, siebziger und achtziger Jahren begannen einige Wissenschaftler,

die sieben Sphären ebenso als eine Ganzheit zu betrachten, wie es die

Ökologen schon bei der Biosphäre zu tun gewohnt waren. Sie erkannten, daß

der Umgang der Menschen mit dem Kohlendioxid so war, als stochere man, in

Anlehnung an das Bild mit der Uhr, mit einer Bleistiftspitze ausgerechnet im

wichtigsten chemischen Zyklus der Natur herum.

Das

Verständnis des Treibhauseffekts wird sich natürlich noch entwickeln. Aber

wahrscheinlich wird nie mehr jemand so überschwenglich darüber schreiben wie

Arrhenius 1906 in seinem Buch Das Werden der Welten. Im folgenden

möchte ich Arrhenius' letzte Worte über den Treibhauseffekt ungekürzt

zitierten:

Man

hört oft Klagen darüber, daß die in der Erde angehäuften Kohlenschätze

von der heutigen Menschheit ohne Gedanken an die Zukunft verbraucht

werden; und man erschrickt bei den furchtbaren Verwüstungen an Leben und

Eigentum, die den heftigen vulkanischen Ausbrüchen in unserer Zeit

folgen. Doch kann es vielleicht zum Trost gereichen, daß es hier wie

sooft keinen Schaden gibt, der nicht auch sein Gutes hat. Durch Einwirkung

des erhöhten Kohlensäuregehaltes der Luft hoffen wir, uns allmählich

Zeiten mit gleichmäßigeren und besseren klimatischen Verhältnissen zu

nähern, besonders in den kälteren Teilen der Erde; Zeiten, da die Erde

um das Vielfache erhöhte Ernten zu tragen vermag zum Nutzen des rasch

anwachsenden Menschengeschlechtes.*

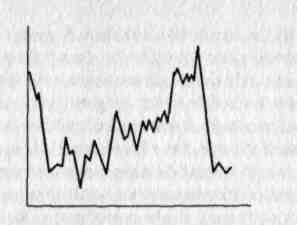

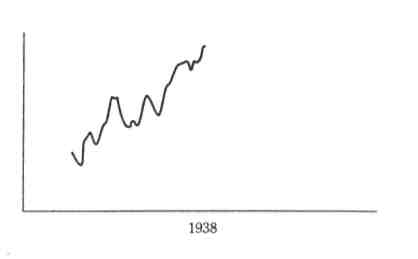

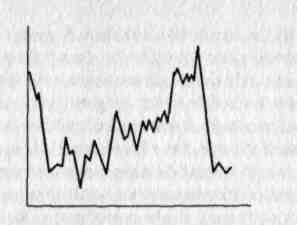

Aber

trotz Häufung der Beweise und Umweltschutzbewegung hält immer wieder eine

Laune der Natur das »Heureka!« auf. 1938, als Callendar verkündete, die

globalen Temperaturen stiegen an, hatte die Aufzeichnung der Temperaturen der

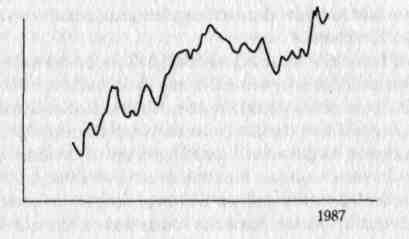

Erde für die vergangenen fünfzig Jahre so ausgesehen:

*

Svante Arrhenius, Das Werden der Welten, Leipzig 1921, S. 73 (AdÜ)

86

Aber

nachdem die Arbeit Callendars erschienen war, begann die

Durchschnittstemperatur zu fallen, und sie fiel ein Vierteljahrhundert lang.

Fast

alles könnte dieses Absinken verursacht haben. Die Temperatur der Erde steigt

und fällt immer im Verlauf von Jahrzehnten, und die Ursachen sind enorm

vielfältig. Ein Rückgang der Sonneneinstrahlung in jenen Jahren könnte

dafür verantwortlich sein. Die Lichtschwankung könnte durch Veränderungen

in der Sonne selbst hervorgerufen worden sein, denn die Sonne ist ein leicht

variabler Stern. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß der Lichtschwund

durch Staub in der Atmosphäre verursacht worden ist, der wie ein schmutziges

Dachfenster die Sonne trüb erscheinen ließ. Der Staub kann aus Vulkanen in

die Luft geschleudert worden sein, oder aus Schornsteinen und Fabrikschloten,

oder durch die Rodung neuen Ackerlandes. Da die Wissenschaftler damals die

Erde noch nicht so genau beobachtet haben, sind alle diese Erklärungen

möglich, und vielleicht erfahren wir die wahren Ursachen nie.

Für

den bedauernswerten Callendar war es jedoch, als hätte sich unter seinem

Schreibtisch eine Falltür aufgetan. Er fuhr bis zu

seinem Tod damit fort, über die Macht des Treibhauseffekts zu sprechen; aber kaum

jemand hörte ihm zu. »Solange die Welt von Jahr zu Jahr kühler

wurde«, sagt Revelle heute mit sardonischem Lächeln, »war es sehr

schwer, eine großartige Auswirkung des Treibhauseffekts zu erkennen.«

87

Nachdem

Keelings Beobachtungsnetz in den frühen sechziger Jahren den Anstieg des

Kohlendioxidgehalts entdeckt hatte, begannen die Temperaturen der Welt sogar

noch schneller zu fallen. 1975 war von einer

bevorstehenden Eiszeit die Rede. Dieses Gerücht erhielt niemals

allgemeine Zustimmung unter den Klimaexperten der Welt. Dennoch arbeitete die

CIA einen alarmierenden Bericht darüber aus, in dem größere Störungen in

der weltweiten Nahrungsmittelversorgung vorhergesagt wurden. Die

Abkühlung sorgte dafür, daß der Treibhauseffekt nicht »in Mode« kam.

Beweise aller Art stapelten sich, mit Ausnahme des einen, der die größte

Rolle gespielt hätte. »Politisch gesehen«, beklagte sich ein

Experte, »ist Kohlendioxid wie Kreideschrift auf einer weißen Wand —

oder besser gesagt, wie ein bißchen mehr Dunkelheit in der Nacht.«

In

den frühen achtziger Jahren überprüften Forscher an der Universität von

East Anglia in England noch einmal alle Temperaturaufzeichnungen aus der

ganzen Welt, derer sie habhaft werden konnten. Das Team unter Leitung von

Thomas Wigley, Direktor der Abteilung für Klimaforschung, bekam

Thermometermessungen, die von Wetterstationen an Land und auf dem Meer vom

späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart vorgenommen worden waren. Wigleys

Team gab Hunderte von Millionen Daten ein.

Bei

der Analyse der Resultate sahen sie, daß sich die Temperatur der Erde

gegenüber 1938 erhöht hatte. Der Globus war wärmer als in den letzten

hundert Jahren. Von 1860 bis zu den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts hatte

sich die Erde etwa um ein halbes Grad Celsius erwärmt.

Unabhängig

davon führte ein Team unter der Leitung von James Hansen am NASA's Goddard

Institute for Space Studies die gleiche Studie durch. (Hansen ist einer der

Venus-Veteranen.) Das Goddard-Team begann mehr oder weniger bei Null, seine

Mitglieder sammelten alle Daten über globale Temperaturen, die sie auftreiben

konnten, und analysierten sie. Sie fanden annähernd den gleichen

Aufwärtstrend für die nördliche wie die südliche Hemisphäre.

Beide

Gruppen stellten fest, daß 1981 das bis zu diesem Zeitpunkt wärmste Jahr des

letzten Jahrhunderts gewesen war — das heißt, seit es verläßliche

Temperaturaufzeichnungen gab. Das Jahr 1983 war wärmer als 1981. 1987 (das

Jahr nach Veröffentlichung der ersten Studie Wigleys) sollte sogar noch

wärmer als 1983 werden. Jedes dieser

Jahre brach den vorherigen Rekord: drei Weltrekorde in sechs Jahren.

88

Und

dieser Trend selbst beschleunigte sich ebenfalls. Die Erwärmung vollzog sich

in den achtziger Jahren schon weit schneller als durchschnittlich im 20.

Jahrhundert. Tatsächlich kletterte die Temperatur in diesem Jahrzehnt um

ebenso viele Grade wie zwischen 1861 und 1950. Niemand hatte einen solchen

Sprung vorausgesagt, um niemand erwartete, daß der Anstieg noch lange

anhalten würde. »Falls er doch anhält«, sagte der Klimaexperte J.

Murray Mitchell »haben wir hier in zehn oder zwanzig, keinesfalls aber

erst in hundert Jahren ein Treibhaus.«

Mitchell

teilte mir diese Neuigkeit 1987 an einem sehr schwülen Septembernachmittag in

seinem Haus außerhalb von Washington D.C, mit. Es herrschte die schlimmste

Hitzewelle des Jahres, und da Jahr war das heißeste, das die Annalen

verzeichneten. Mitchell hatt als anerkannter Ratgeber in Klimafragen einen

Großteil seines Berufslebens in verschiedenen Washingtoner Verwaltungen

zugebracht, so etwa in der Meteorologischen Weltorganisation und dem

Umwelt-Programm der Vereinten Nationen; auch war er hin und wieder für den

Kongreß und den Senat tätig. Überall in seinem Haus, auf den sich eine

Dreißigmeterantenne befand, waren Wetterinstrumente von denen er einige

selbst entworfen hatte. Während wir in seinen Arbeitszimmer saßen, klickten

und klackten diese Instrumente an Wänden, in Regalen und auf Tischen

unablässig vor sich hin um zeichneten Temperaturen, Luftfeuchtigkeit,

Geschwindigkeiten um Richtungen der Winde über dem Dach auf — alles Daten,

die halfen den Zahlenpool der Computer in East Anglia und Manhattan zu

füllen.

Mitchell

war einer der ersten Studenten gewesen, die sich mit den globalen

Temperaturtrend befaßten, und dies war auch das Thema seiner Doktorarbeit in

den späten vierziger Jahren. Schon damals hatte er

nicht daran gezweifelt, daß der wichtigste Trend des 20. Jahrhunderts die

Erwärmung des Planeten war. Doch zu jener Zeit warei noch nicht viele

Menschen am Treibhauseffekt interessiert. An einen Jahrhundert gemessen,

scheint die kühle Periode kurz gedauert zu haben, aber im Berufsleben eines

Mannes war es eine lange Zeit. Mitchell hatte sich mit anderen Dingen befaßt.

An

jenem Nachmittag nahm Mitchell die Hitze mit derselben Gelassenheit hin, mit

der er die Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft de Planeten und auch seiner

eigenen Zukunft hinnahm (er war krank und hatte sich vorzeitig beurlauben

lassen). Er breitete die Arbeiten Wigleys

und Hansens aus und zeigte mir,

wie die Temperatur des Planeten gestiegen,

gefallen und wieder gestiegen war, indem er mit dem Stiel seiner Pfeife die

Kurve entlangfuhr.

89

Ein

weltweiter Anstieg von rund einem halben Grad Celsius ist ungefähr das, was

die Computermodelle für das Jahr 1986 angegeben hatten. In Anbetracht all der

Treibhausgase, die wir Menschen in die Luft geblasen hatten, war es eine etwas

geringere Erwärmung, als die Modelle vorausgesagt hatten. Aber es bewegte

sich noch im Unsicherheitsbereich.

Mitchell

erklärte mir, wie die Teams von Wigley und Hansen ihre Temperaturen

aufbereitet hatten. Er erklärte mir die Mehrdeutigkeiten der Daten und den

Grund, aus dem er annahm, daß der Trend im ganzen glaubhaft war. »Es

sieht demnach so aus, als würde es wirklich geschehen«, sagte er. »Es

wird wärmer und wärmer!«

In

einigen wenigen Köpfen begannen die einzelnen Teile sich zusammenzufügen:

Der Temperaturanstieg, die Zunahme der Treibhausgase, die in den Eiskernen

aufgezeichnete Geschichte, die Geschichte des Mars und der Venus, die

Bestätigungen in den Computermodellen.

Einigen

Klimaexperten wurde langsam klar, daß der Trend fast mit Sicherheit aufwärts

ging und unerfreulich würde.

Das

Interesse der Wissenschaftler am Treibhauseffekt nahm schlagartig zu. 1986

gingen bei der amerikanischen Kohlendioxid-Informationsstelle

zweitausendzweihundert Anfragen ein — über hundertfünfzig Prozent mehr

als im Vorjahr.

Wigleys

und Hansens Berichte brachten eine Welle von Treibhaus-Storys in die Presse. Nach

dem heißen Jahr 1987 sagte Wigley zu einem Reporter der <New York

Times>, wenn die neunziger Jahre so warm wie die achtziger würden, »wäre

es sehr schwierig, den Treibhauseffekt länger zu leugnen.« Er fügte

hinzu: »Aber auch schon jetzt ist er sehr schwer zu leugnen.«

90

Immer

mehr Wissenschaftler erkannten, was Revelle

bereits 1957 gesehen hatte: Dies ist ein großes geophysikalisches

Experiment. Durch künstliche Steigerung des Treibhauseffekts auf der Erde hat

unsere Spezies eine Welle von Veränderungen in den sieben Sphären

verursacht. Spezialisten für die Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre und

Biosphäre suchten jetzt die Horizonte ihrer Forschungsgebiete nach

Veränderungen ab, die der Treibhauseffekt bereits in ihren Sphären

hervorgerufen haben mochte. Einige von ihnen hielten nach beginnenden

Veränderungen in der Stratosphäre Ausschau. Die Hinzufügung von

Treibhausgasen mußte unter anderem die Stratosphäre deutlich kälter gemacht

haben.

Das

ist eines der Paradoxa des Treibhauseffekts. Stellen Sie sich vor, Sie gingen

in einem dünnen Hemd durch einen Schneesturm. Die Schneeflocken, die auf Ihre

Schultern fielen, würden schmelzen. Doch angenommen, Sie zögen mehrere

Kleidungsstücke an. Ihre Haut würde immer wärmer werden, aber die Wolle

Ihres äußersten Pullovers würde so kalt werden, daß der auf ihn fallende

Schnee in zunehmendem Maß liegenbliebe.

Die

Erde wandert durch die Kälte des äußeren Weltraums, und die Atmosphäre ist

ihre einzige Kleidung. Zusätzliche Treibhausgase in der Luft haben denselben

Effekt wie die Kleidungsstücke in dem angeführten Beispiel. Wir, die wir

hier unten sind, würden es bald immer wärmer haben; aber fünfundzwanzig

oder dreißig Kilometer weiter oben, in der Stratosphäre, würde es so kalt

werden, daß sich Eis bilden würde.

Mitte

der achtziger Jahre sammelten und überprüften einige Forscherteams Tausende

von Aufzeichnungen über die Temperaturen der Stratosphäre (die von

Satelliten und Raketen aus gemacht worden waren). Dann überprüfte eine

Gruppe unter der Leitung von Mark Schoeberl vom Goddard Spaceflight Center in

Greenbelt, Maryland, nochmals einige der Aufzeichnungen. Schoeberls Gruppe

stellte fest, daß die obere Stratosphäre zwischen 1979 und 1985 um

eineinhalb bis zwei Grad Celsius kühler geworden war. Auch die untere

Stratosphäre kühlt sich ab.

Das

bewies nicht, daß die Abkühlung der Stratosphäre durch den Treibhauseffekt

verursacht worden war. Es hätte auch ein Zufall sein können. Aber es paßte

zu den Vorhersagen.

1986

gab es auch eine Veränderung in der Kryosphäre.

Große Eisschollen begannen sich von der vereisten Küste der Antarktis zu

lösen, ein Prozeß, den Glaziologen bildhaft als »kalben«

bezeichnen. Urplötzlich fing der weiße Kontinent an, gigantische Kälber zu

gebären. Das Larsen-Eisschelf kalbte einen Eisberg von mindestens achttausend

Quadratkilometern Größe.

91

Das

ist mehr als das Doppelte der Größe des US-Bundesstaates Rhode Island und

mehr Eis, als sonst in einem ganzen Jahr vom weißen Kontinent losbricht. Im

selben Jahr kalbte die Nordkante des Filchner-Eisschelfs mehrere Eisberge,

deren Gesamtfläche mindestens elftausendfünfhundert Quadratkilometer betrug.

Im folgenden Jahr geschah erstmals seit mindestens fünfundsiebzig Jahren

Grundlegendes am Ross-Eisschelf. Ein Eisberg von mehr als sechstausend

Quadratkilometern Größe trieb durch die Bay of Whales. Die

Karte der Antarktis mußte neu gezeichnet werden.

Damals

war das Interesse am Treibhauseffekt schon so stark, daß nach der Geburt

jedes dieser Eisberge die Telefone der Glaziologen nicht mehr zu klingeln

aufhörten. Die Glaziologen sind gewöhnlich die gelassensten und

konservativsten unter den Geowissenschaftlern. »Wenn die Erwärmung durch den

Treibhauseffekt schon angefangen hat, steht das, was wir hier sehen,

wahrscheinlich nicht in Zusammenhang damit«, sagte Stanley Jacobs vom

Geologischen Lamont-Doherty-Observatorium in Palisades, New York, zu Reportern

kleiner Zeitungen, Radio-Talkshowgästen und neugierigen Spezialisten anderer

Wissenschaften. »Es ist ein natürlicher Prozeß, der vermutlich auf jeden

Fall stattgefunden hätte.« Neuerliches Läuten. »Das ist nicht auf

eine Entwicklung der letzten Jahre zurückzuführen.«

Mittlerweile

gab es auch Veränderungen in der Biosphäre. Wie die erstmals in den späten

siebziger Jahren durch Keeling entdeckten Veränderungen in der Atmung der

Welt waren diese Entdeckungen unsichtbar und tauchten nicht in den

Schlagzeilen auf. Aber sie hingen eindeutig mit dem Ansteigen des

Kohlendioxidgehalts zusammen.

1987

zum Beispiel nahm Ian Woodward, ein Botaniker an der Universität von

Cambridge, die alten gepreßten Baumblätter und Pflanzen aus dem Herbarium

der Hochschule genauer unter die Lupe. Woodward bemerkte, daß sich die

meisten alten Blätter — diejenigen, die 1750 unmittelbar vor Beginn der

industriellen Revolution gesammelt worden waren — anatomisch von

zeitgenössischen Blättern derselben Arten unterscheiden. Die alten Blätter

weisen mehr Poren auf.

Der

Botaniker untersuchte Blätter von einem halben Dutzend Pflanzenarten

Englands: einer Platane, einer Linde, zweier Eichenarten und einer

Blaubeerpflanze. Einige dieser Gattungen hatten mehr Poren als andere, aber in

allen Fällen besaßen diese Pflanzen seit Beginn der industriellen Revolution

weniger und weniger Poren.

92

Ein

heutiges Eichenblatt hat im Durchschnitt vierzig Prozent weniger Poren — stomata

— als seine Vorfahren unter der Regierung König Georgs

III.

Ein

Blatt stellt einen fein ausgewogenen Kompromiß dar. Es muß Kohlendioxid

aufnehmen, also muß es sich der Luft öffnen. Aber je mehr Luft durch das

Blatt zirkuliert, desto mehr Wasser verliert es durch Verdunstung. Also

öffnen und schließen sich die um jede Pore gelegenen Zellen in einem

faszinierenden Rhythmus und erreichen ein Optimum an Sonnenlicht,

Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Kohlendioxid durch Strategien, die Botaniker

zu studieren beginnen, als seien sie Bestandteile einer ausgeklügelten

Spieltheorie.

Woodward

hatte einen neuen Zug in dem Spiel, das die Bäume von Generation zu

Generation fortführen, entdeckt. Wenn die Luft mehr Kohlendioxid enthält,

brauchen die Blätter weniger Poren, um ausreichende Mengen davon aufzunehmen;

und mit weniger Poren können die Bäume sparsamer mit ihrem Wasser haushalten

und sind daher besser vor Austrocknung geschützt.

Der

Botaniker züchtete einige dieser Pflanzen in kleinen Gewächshäusern. Sobald

er der Luft Kohlendioxid zufügte, schlössen sich nicht weniger als zwei

Drittel der Poren. Poren sind winzig, mikroskopisch, aber die Bäume auf der

ganzen Welt passen sich offensichtlich in aller Stille mit ihrer Hilfe an die

Veränderung der Luftzusammensetzung an. Während wir uns bei Hitze und

stürmischem Wetter in unseren Häusern aufhalten, sind die heutigen Pflanzen

besser als ihre Vorfahren vorbereitet. Die Bäume vor unseren Fenstern sind

dabei, die Luftveränderung viel schneller zu bemerken und sich ihr anzupassen

als wir.

Für

sich allein genommen, sind das gute Nachrichten, zumindest für die Bäume;

aber unglücklicherweise sind die neuesten Entdeckungen Woodwards nicht so

ermutigend. Die Biologen unterscheiden zwischen zwei Arten von Anpassung.

Phyletische Veränderungen sind Folgen der natürlichen Selektion —

Überleben und Vermehrung der Tüchtigsten. Physiologische Veränderungen

finden durch Anpassung des Individuums an seine Lebensumstände statt.

Die

Veränderung der Pflanzen ist physiologisch. Eichenblätter passen sich an,

während sie knospen, sich entfalten und der heutigen Atmosphäre aussetzen.

Die Gene in Samen, Knospe und Blatt bleiben unverändert. »Das bedeutet«,

sagt Woodward, »daß die Belastung noch nicht groß genug ist, um eine

natürliche Selektion hervorzurufen. Aber wir gelangen an die Grenzen dieser

physiologischen Möglichkeiten.« Blätter können sich nicht noch mehr an

die sich verändernde Atmosphäre anpassen.

93

»Das

wirft eine Reihe interessanter Fragen auf. Wird es demnächst eine den

Veränderungen entsprechende Selektion geben? Was werden die Pflanzen tun,

wenn sie einer solchen Veränderung nicht fähig sind? Was als nächstes

geschehen wird, ist weit schwieriger zu verstehen als das bisher Geschehene«,

erklärt Woodward.

In

der zweiten Hälfte der achtziger Jahre brannten viele Experten darauf, der

Welt mitzuteilen, was ihrer Meinung nach bevorstand. Aber sie durften um ihrer

Glaubwürdigkeit willen nicht zu beunruhigt klingen. Sie befanden sich in

einer seltsamen Situation. Sie waren über die Veränderungen, die sie kommen

sahen, und die Schwierigkeit, die Welt vom Bevorstehen dieser Veränderungen

zu überzeugen, so besorgt, daß sie sich gelegentlich bei dem Wunsch

ertappten, die Veränderungen träten schon ein.

Tatsächlich wußten sie kaum, was sie eigentlich empfanden. An einem

heißen Sommermittag stürzte Thomas Stone mit einem Vorabdruck des <US

Geological Survey> in Richard Houghtons Büro in der Abteilung für

Ökosysteme am Marine Biological Laboratory in Woods Hole,

Massachusetts.

Der

Bericht besagte, daß Geophysiker kürzlich die Temperaturen in den

Bohrlöchern von Ölquellen in Alaska gemessen hatten. Sie hatten

festgestellt, daß sich der Permafrost Alaskas im Verlauf der letzten

Jahrzehnte oder vielleicht des vergangenen Jahrhunderts um zwei bis vier Grad

erwärmt hatte. Dies ließ die Geophysiker vermuten, daß sich die Luft der

Arktis stark erwärmt hatte — ein Umstand, über den es kaum Daten gibt. Die

Arktis gehört zu den Stellen der Erde, die sich am meisten erwärmen

müßten, und das Ausbleiben aller Anzeichen für eine Erwärmung dort hatte

schon die Experten für den Treibhauseffekt beunruhigt und verwirrt.

Die

Ölquellen lagen verstreut zu Füßen der Berge und an den Seen des

Küstenlandes Alaskas, zwischen der Brookskette und dem arktischen Meer. Stone

und Houghton kannten diese Region Alaskas sehr gut, denn der größte Teil des

Stabes ihrer Abteilung kampierte jeden Sommer in der Nähe der Brookskette und

untersuchte die Ökologie der Tundra. Die Tundra birgt riesige Vorräte an

Kohle, da sich in ihrem Boden die Überreste der Vegetation von Jahrmillionen

befinden. Die Ökologen vermuteten, daß die Tundra beginnen könnte, etliche

Milliarden Tonnen zusätzlichen Kohlenstoffs freizugeben, wenn die Erwärmung

Alaska erreichen sollte. Ein weiterer mit dem

Treibhauseffekt verbundener Alptraum: Wird dieser Kohlenstoff in die Luft

zurückgelangen?

Zwei

bis vier Grad Erwärmung bewegen sich innerhalb des vorausgesagten Bereichs.

Stone stürzte also an jenem Vormittag freudestrahlend in Houghtons Büro.

94

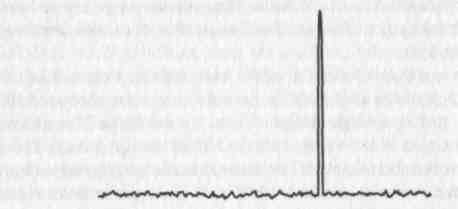

Aus

kosmischer Sicht laufen die Vorgänge mit katastrophaler Geschwindigkeit ab.

Aus geologischer Perspektive sieht das kollektive Ausatmen der menschlichen

Industrie wie eine einzelne Eruption aus, ein scharfer Zacken in der Luft. Der

Erdölgeologe M. King Hubbert war der erste, der die moderne Zeit auf diese

Art darstellte, und der Zacken wird manchmal als der

»Hubbert-Blip« bezeichnet.

Aber

vom Standpunkt eines sterblichen Wissenschaftlers oder des Mannes und der Frau

auf der Straße aus betrachtet, die irgendwo vor der ansteigenden Kurve des

Hubbert-Blip stehen, scheint sich alles, was mit dem Treibhauseffekt

zusammenhängt, extrem langsam abzuspielen. Dies könnte der eigentliche Grund

dafür sein, daß wir so lange gebraucht haben, bis wir anfingen, uns Sorgen

darüber zu machen. Sogar jene, die geglaubt haben, daß etwas geschah,

dachten, es würde allmählich geschehen. Die Menschen lebten im Schatten

dieser Vorgänge ebenso behaglich, wie sich die Bewohner der Stadt Hilo am

Fuße des Vulkans Mauna Loa eingerichtet haben.

Wir

reagieren nicht auf Vorgänge. Wir reagieren auf Vorfälle. Es bedarf eines

Vulkanausbruchs oder Erdbebens, oder des seltsamen Gestanks, der von einem

vergifteten See aufsteigt, oder des Auseinanderbrechens einer Eisscholle, um

unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Ich habe einmal von einem Lehrer gelesen,

der diese Tatsache vor seiner Klasse mit Hilfe eines Froschs illustrierte. Als

erstes ließ er das Tier in einen Behälter mit heißem Wasser plumpsen. Es

sprang sofort wieder hinaus. Dann ließ er den Frosch in einen Behälter mit

kaltem Wasser fallen und zündete darunter einen Bunsenbrenner an. Der Frosch

schwamm in dem Behälter umher, bis er zu Tode gekocht war.

Einhundert

Jahre lang ging die Zunahme des Kohlendioxids und die Erwärmung der globalen

Temperaturen zu langsam vonstatten, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen.

Diese Gemächlichkeit beeinflußte sogar Keelings Entdeckung, das einzige

wirkliche »Heureka!« des 20. Jahrhunderts. Unser Bild von der Art, in der

wissenschaftliche Entdeckungen gemacht werden, stammt übrigens aus dem

antiken Syrakus. Archimedes, der griechische Mathematiker, entdeckte das

erste

Gesetz der Hydrostatik in seiner Badewanne. Der Legende

zufolge lief Archimedes nackt durch die Straßen und rief: »Heureka!«

—

Ich

hab's gefunden!

95

Im

viktorianischen England brachte ein Banknotengraveur namens George Smith Jahre

damit zu, auf den Keilschrifttäfelchen im Britischen Museum Bestätigungen

für die biblische Geschichte von Noah und seiner Arche zu suchen. Eines Tages

zeigte man Smith ein frisch gesäubertes Täfelchen. Die Keilschrift war ein

Fragment einer babylonischen Erzählung über eine Weltflut. »Er legte das

Täfelchen auf den Tisch«, berichtet ein Kollege von Smiths, »sprang auf und

lief heftig erregt im Raum umher, und dann begann er zum Erstaunen der

Anwesenden, sich zu entkleiden!«

Archimedes'

Echo.

Ich

habe viele Leute, die in Keelings Nähe gewesen waren, als er mit seinem

Projekt befaßt war, nach seinem Heureka-Augenblick gefragt. Ich sprach mit

dem Schweizer Eisexperten Oeschger in Bern. Oeschger hatte am Scripps

gearbeitet, als Keeling gerade anfing. »Ich habe Keeling 1958 gut gekannt«,

sagte Oeschger. »Wir musizierten zusammen. Er spielt Piano und ich Violine.

Ich glaube, es wurde ihm sehr früh klar, daß er einer wichtigen Sache auf

der Spur war.« Obwohl die beiden ständig in Kontakt geblieben waren und

Keeling ein Jahr in Oeschgers Labor verbrachte, konnte mir Oeschger von keinem

Heureka-Augenblick Keelings berichten.

John

Chin ist Techniker in Mauna-Loa-Observatorium. Er hat zusammen mit den

übrigen Technikern auf dem Vulkan Keelings Gasanalysator bedient. Sie

wechselten das Millimeterpapier aus und sandten die Aufzeichnungen einmal

wöchentlich an Keeling. Manchmal benutzten die Techniker ein einfaches

Lineal, um die Tabellen aufzustellen und einen Anstieg oder Abfall der Kurve

zu bestimmen. »1960 haben wir die Zunahme schon gesehen«, sagt Chin. »...

mag sein, daß Keeling sehr erregt war. Aber wir sind einfach gegangen. Hatten

noch Arbeit. Wir mußten noch öfter messen.«

Ich

fragte Revelle in seinem Büro an der University of California in San Diego

nach dem Heureka-Augenblick.

»Daran

kann ich mich nicht erinnern. Es ist eine interessante Frage«, sagte Revelle.

»Aber eigentlich glaube ich nicht, daß es eine plötzliche, blitzartige

Erkenntnis war. Nur eine Häufung von Hinweisen. Das ist typisch für

Aufzeichnungsprozesse. Sie müssen so lange aufzeichnen, bis Sie über den

Erregungspunkt hinweg sind. Und hier lag der Erregungspunkt ziemlich hoch...

Es war ohnehin kein Problem, über das viele Leute nachdachten...«

96

Am

Scripps, in einem Büro, das auf demselben Flur lag, auf dem er seinen

ersten Gasanalysator zusammengebaut hatte, fragte ich Keeling, ob er sich an

den Moment erinnere, in dem er zum erstenmal erkannt hatte, daß sein globales

Kohlendioxidnetz eine Erhöhung der Konzentration gemeldet hatte. »Das kann

ich Ihnen sagen«, erwiderte Keeling voller Zuversicht, dann kramte er in

seinen Aufzeichnungen herum. Ein langes Schweigen entstand. »Ich weiß nicht,

wieso, aber es ist nicht da.« Endlich förderte er ein Papier zutage. »Tellus,

Juni 1960«, sagte Keeling und las laut vor: »Wo die Daten über ein Jahr

hinausgehen, sind die Mittelwerte für das zweite Jahr höher als die für das

Vorjahr.«

»Aber

wann wurde Ihnen die Bedeutung dessen klar?« fragte ich. »Wie war die

Stimmung in diesem Labor, als Sie es erkannten?«

Keeling

erinnerte sich an keinen besonderen Augenblick der Freude, des Erschreckens

oder Grübelns. »Ich hatte keine Zeit. Ich war vollauf damit

beschäftigt, dieses experimentelle Programm am Laufen zu halten. Das

bedeutete jede Menge Logik, Kommunikation, Reparaturen... Es war eine enorme

Arbeit, dieses Programm am Laufen zu halten. Ende 1963 hätte ich fast

beschlossen, die Messungen aufzugeben.«

Ich

besuchte Saul Price in seinem Büro im US-Wetterdienst in Honolulu.

Im

Gegensatz zu Chin ist Price ein wissenschaftlicher Meteorologe. Und anders als

Keeling und Revelle verbrachte Price zu Beginn des Projekts viele Nächte auf

dem Vulkan. Er sah den Gasanalysator die ersten Punkte dessen aufzeichnen, was

später Keelings Kurve ergab. »Erdbeobachter rufen im allgemeinen nicht

>Heureka<«, sagte Price. »Im allgemeinen läuft es so ab, daß jemand

einen Aufsatz schreibt, sobald er es wagt, und erklärt, sehen Sie, so

und so stehen die Dinge. Dann kann er >Heureka< rufen — aber nicht zu

laut. Denn wie soll man sicher sein, daß sich die verdammte Sache nicht nach

zwei oder drei oder vier Punkten wieder umkehrt? Was ergibt einen Trend? Sie

können sagen, zwei Punkte, mindestens zwei Jahre lang. Erst nach ziemlich

langer Zeit — vielleicht nach zehn Jahren — sind Sie sicher, daß Sie sich

mit etwas Realem und Authentischem befassen. Trotz der enormen Schwankungen

des auf der ganzen Welt, in der Atmosphäre, der Biosphäre und der

Hydrosphäre gewonnenen Materials, zeigt sich der Gesamteffekt noch immer,

Jahr um Jahr um Jahr. Schließlich sagen Sie: >Mein Gott!<«

97

Die

Straße zum Mauna-Loa-Observatorium steigt zwischen zwei Giganten empor, dem

Mauna Loa und dem Mauna Kea, dem langen Berg und dem weißen Berg. Diese

Vulkane sind so jung und ihre Hänge so sanft, daß die Sträflinge des

Kulani-Gefängnisses, die die Saddle

Road erbauten, nicht oft Serpentinen beschreiben mußten. Manche Leute wollen

wissen, daß sie sich mit ihren Bulldozern durch das Geröll direkt zum Gipfel

emporgearbeitet hätten, und als ihnen das Geld ausgegangen sei, hätten sie

das Mauna-Loa-Observatorium gebaut. Weil der Berg so sanft ansteigt, muß man

nicht einmal den Gang wechseln, um höher zu fahren, als mancher Gipfel in den

Alpen ist.

Der

Steigungsgrad dieser Straße erinnert an den der globalen Erwärmung — Sie

merken kaum, daß es aufwärts geht, bis Sie fast am Ziel sind. Plötzlich

kommt es Ihnen so vor, als wären Sie nicht mehr auf Hawaii. Sie sind

dreitausendvierhundert Meter über dem Meeresspiegel. Die Sonne brennt

erbarmungslos herab. Die Luft ist dünn und kalt, der Himmel dunkel und

unendlich blau, und der Ausblick zeigt endloses Ödland aus schwarzer,

erstarrter Lava, das sich nach allen Seiten erstreckt, so weit das Auge

reicht. (Weit unten können Sie die Regenwälder von Hilo und den Palmenstrand

von Kona sehen.)

Einige

Besucher des Mauna-Loa-Observatoriums brauchen Sauerstoff, viele empfinden

Übelkeit. In solchen Momenten wird einem bewußt, wie dünn die Atmosphäre

tatsächlich ist. Eine Fahrt von einer Stunde im Jeep trägt Sie halb durch

sie hindurch. Mit einer Rakete können Sie sie in wenigen Minuten hinter sich

lassen. Auf seinem ersten Flug in den Weltraum blickte ein deutscher Astronaut

aus dem Fenster und sah zum erstenmal in seinem Leben die gekrümmte Linie des

planetaren Horizonts. »Er war durch einen dünnen Saum dunkelblauen Lichts

gekennzeichnet — unsere Atmosphäre«, schrieb Ulf Merbold nach dem Flug.

»Das war offensichtlich nicht der Luftozean, von dem man mir so oft in meinem

Leben erzählt hatte. Ich war erschüttert, daß er so dünn war.«

Die

Straße zum Mauna-Loa-Observatorium endet am Hauptgebäude des Instituts,

einem kleinen, glatten zylindrischen Klotz mit einem Dach aus

Aluminiumwellblech. Um ihn herum sprießen weiße Plastikformen aus dem

Basalt, Instrumente zur Messung des Ozons und zur Beobachtung der Sonne.

Außerdem gibt es Nephelometer, Hygrometer und Maximum-Minimum-Thermometer.

Instrumente zur Messung von Staubpartikeln, Wasserdampf und extremen

Temperaturen. Die meisten der Forscher, die den Planeten mit diesen

Roboterinstrumenten beobachten, leben viele tausend Kilometer entfernt und

viele hundert Meter unterhalb dieses Orts. Die zum Personal des Observatoriums

gehörenden Forscher und Techniker warten diesen Roboterpark tagaus, tagein.

98

John

Chin (der inzwischen ein Vierteljahrhundert auf dem Vulkan verbracht hat)

führte mich bei meinem Besuch auf einem Steg aus rohen Holzplanken über das

schwarze Geröll. Ich fragte ihn, ob er sich

wegen des in Keelings Kurve sichtbaren Trends Sorgen mache. Er erwiderte, daß

er nachts gut schlafen könne. »Manchmal schaue ich es mir an und sage mir:

>So ist das.. .<« Es machte ihm sichtlich Spaß, mir die Aufgaben der

neuen Monitoren um das Observatorium herum zu erklären — jeder von bester

Qualität. In jedem Jahr kommt ein neues, gefährliches Gas hinzu, das

beobachtet werden muß: Methan, Fluorchlorkohlenwasserstoff, Schwefeldioxyd

und Kohlendioxid. Eine abschließende Examensfrage in der New York University

lautete einst: »Führen Sie sechs unbekannte, die Ozonschicht schädigende

Substanzen auf, die man noch finden wird.« Wenn diese sechs Substanzen

entdeckt werden, wird man Sensoren für sie entwickeln, und Chin wird helfen,

sie im schwarzen Geröll des Mauna Loa aufzustellen.

Auf

einer flachen Plattform aus ungehobelten Holzplanken in der Nähe des

Hauptgebäudes stehen Partikelmonitoren, die dem Atmosphärenchemiker William

Zoller gehören. Dank der Erde, die dabei aufgewirbelt wird, weiß Zoller in

jedem Jahr, wann die Chinesen mit dem Pflügen beginnen. In Japan wird sie als

»Gelber Staub« bezeichnet. Zoller nennt sie »Gobistaub«.

Inmitten

dieser Wunder an Wahrnehmungsintensität stehen ein Nebengebäude und ein

grüner Tank. Der Tank enthält knapp viertausend Liter zusätzliches Wasser

für die Techniker, die das Observatorium warten. »Wir trinken es nicht —

wir wissen nicht, was auf dem Tankboden ist«, sagte Chin. »Wir benutzen es

zum Händewachen.«

Und

über alles ragt ein Turm. Er wurde von der National Oceanic and Atmospheric

Administration errichtet und ist bei weitem das höchste Bauwerk auf dem Mauna

Loa: eine offene vertikale Rahmenkonstruktion, um die sich ein Gewirr von

Aluminiumrohren und Aluminiumtreppen rankt. Die reinste Luft der Welt wird