25. August 1977 - mein Thermidor

159-181

Über den Ausgang des Kassationsverfahrens in der Sache F. wütete ich wie ein schnaubender Eber. Gegenüber Klaus Klasen polterte ich in der kindischen Hoffnung, als mein gewählter Standesvertreter würde er gleich in der nächsten Sitzung des Rates der Vorsitzenden die skandalöse Kassationspraxis des Obersten Gerichts ansprechen.

Hans Hörath, dem für die Staatsorgane, Gerichte und Rechtsanwälte zuständigen Funktionär der Bezirksleitung der SED - wir nannten ihn unseren Pater ignatius - stellte ich meinen Fall in einer Aussprache, um die ich ihn gebeten hatte, als rechtspolitische Willkür dar, wodurch der Justiz ein nur schwer wiedergutzumachender Ansehensverlust zugefügt worden sei. Aber sowohl Klasen als auch Hörath wollten sich keine abweichende Meinung leisten. Für sie war die Sache F. nur ein Einzelfall, nichts Typisches, wahrscheinlich ein Fehlurteil, wie es nun mal überall auf der Welt passierte. Daraus dürfe ich keine falschen Schlüsse ziehen, rieten sie mir. Im Ergebnis stand ich da, als hätte ich die Spielregeln nicht begriffen: Ich hatte nach Gerechtigkeit dort gesucht, wo man nicht an Gerechtigkeit, sondern nur am ökonomischen Nutzen interessiert war.

1975 war ich noch zu staatsfromm, um aus so einem Erleben radikale Konsequenzen zu ziehen. Nicht etwa weil das riskant gewesen wäre. Sondern auch weil ich von meinen Illusionen nicht so einfach lassen konnte. Noch immer hoffte ich darauf, es würden führende Genossen ihre Stimme erheben gegen die Verlogenheit des Ganzen.

Wartend, mit vielerlei Vorbehalten meine anwaltlichen Aufträge erfüllend, führte ich mein Dasein bis zu jenem in meinem Schicksalskalender denkwürdigen 25. August 1977. Von einem Termin ins Büro zurückgekehrt, las ich im »Neuen Deutschland« auf der Seite 2 unter der Überschrift <Weiterer Spion des Geheimdienstes der BRD verhaftet> die hintereinander gesetzten ADN-Meldungen:

Rudolf Bahros Buch in der Erstauflage von 1977

Von den Sicherheitsorganen der DDR wurde ein weiterer Spion des Bundesnachrichtendienstes festgenommen.

Am 23. August 1977 wurde von den Sicherheitsorganen der DDR Rudolf Bahro wegen des Verdachts nachrichtendienstlicher Tätigkeit festgenommen.Bereits die Textzusammenstellung und Namensnennung in der zweiten Meldung wiesen jeden geübten ND-Leser darauf hin, dass hier eine Warnung verkündet wurde. Nachrichtendienstliche Tätigkeit - das war ja die Peitsche an der Wand, jener spezielle Tatbestand des Strafrechts, durch den alle Selbstdenker generalpräventiv von öffentlicher Kritik und deren Publikation im Westen abgeschreckt werden sollten. Mielkes Spürhunde hatten also wieder einen erwischt.

Wollte die SED die Klassenkampfjustiz der fünfziger Jahre neu beleben? Reichte ihr der Ansehensverlust, den sie durch Biermanns Ausbürgerung erlitten hatte, nicht aus? Robert Havemanns Gerichtsverfahren im Jahr zuvor hatte ich aufmerksam verfolgt und seine Verurteilung zur Aufenthaltsbeschränkung durch das Kreisgericht Fürstenwalde so verstanden, dass die Zeit langjähriger Freiheitsstrafen, um widerspenstige Geister zu disziplinieren, der Vergangenheit angehörte.

160

Strafverfahren - und noch dazu wegen landesverräterischer Nachrichtenübermittlung, wofür es bis zu zwölf Jahre gab - konnte sich die Partei doch gar nicht mehr leisten. Aber wer war Rudolf Bahro? Seinen Namen kannte ich nicht. Am Abend hörte ich im Radio, der Mann habe ein Buch mit dem Titel »Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus« geschrieben und im Westen veröffentlicht.

Wenn in einem Land staatlich organisierter Lobhudelei ein Einzelner den Mund aufmacht, nicht um die übliche politische Litanei zu wiederholen, sondern weil er etwas weiß und sagen will, entsteht zwangsläufig der Eindruck eines Paukenschlags. So war es mit Bahro. Das war im ersten Augenblick seine Wirkung. Es musste jemand hervortreten, der - wie Max Stirner oder Franz Jung - zur Provokation begabt war, aber auch einen gedanklichen Schritt wagte, der bis dahin hierzulande vermieden worden war: nämlich die Herkunft des Sowjetsystems aus der asiatischen Produktionsweise und der damit einhergehenden orientalischen Despotie abzuleiten.

Ich kann gar nicht ausdrücken, wie viele Ungereimtheiten in meinem Verständnis des alltäglichen Sozialismus sich für mich durch diesen Rückgriff Bahros auf das marxistische Denken mit einem Schlag geklärt haben. Der undemokratische und unfreiheitliche Grundcharakter der DDR konnte danach nicht mehr länger als bloße Deformation einer im Prinzip gegenüber dem Kapitalismus höheren Qualität der Gesellschaftsentwicklung angesehen werden, wie beispielsweise Robert Havemann und sein Anhang immer wieder vorwurfsvoll reklamierten. Er war in erster Linie dem Export des Sowjetsystems durch die Rote Armee und der asiatischen Form der industriellen Mobilmachung geschuldet. Als ich die ersten Buchbesprechungen im Westradio hörte, entstand bei mir gleich der Eindruck, dass Bahro eine Sichtweise entwickelt hatte, die mir vielleicht helfen könnte, die uns bedrückenden Widersprüchlichkeiten besser zu verstehen.

Bahros »Alternative« war genau das, was man jetzt lesen musste! Aber wie an das Buch herankommen? Die SED fürchtete ja Bücher wie keine andere menschliche Erfindung. Und sie hatte im konkreten Fall durch die genannte ADN-Meldung unmissverständlich klargestellt, dass bereits die Weitergabe der Schrift Bahros als Verbrechen der staatsfeindlichen Hetze bestraft werden würde.

161

Das Verleihen systemkritischer Literatur blieb bis in die achtziger Jahre gefährlich und war - je nachdem, um welchen Titel es sich handelte - ein Akt des Widerstands. Jörg Kürschner, der Vorsitzende des Fördervereins der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, erinnerte in einem Leserbrief an die FAZ daran, dass er 1980 wegen staatsfeindlicher Hetze inhaftiert und zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, weil er Rudolf Bahros »Alternative« an Freunde verliehen hatte. Christa Wolf meinte einmal, es habe in der DDR Zeiten gegeben, in denen Bücher wie Taten wirkten.

wikipedia Jörg_Kürschner *1951 in HannoverDie Freiheit kann man jemandem nehmen, indem man ihm Handschellen anlegt und ihn ins Gefängnis steckt. Oder man kann damit drohen. Freilich lässt man ihm dann eine Wahl, nämlich die, sich einschüchtern zu lassen und verbotene Bücher keinesfalls zu verleihen. Wolfgang Sabath hat im »Freitag« darüber berichtet, wie 1978 unter den Redakteuren der Wochenzeitung »Forum« Bahros Buch zirkulierte und die Staatssicherheit davon Wind bekam. Die Geheimen drohten mit Ermittlungsverfahren - und da, sagt Sabath, »reihten wir uns diszipliniert fast alle wieder ein. [...] Jetzt waren wir ruhiggestellt. Für lange Zeit.«

Wer eine derartige Disziplinierung nicht selbst oder im Freundeskreis erlebt hat, kann nur schwer den Mut der vielen Namenlosen würdigen, die sich um die Beschaffung der »Alternative« bemühten. Die Geschichte des Aufbegehrens gegen die Unwissenheit, diesen Wächter und Büttel der niedergehaltenen Staaten (Voltaire), ist im Hinblick auf die DDR bisher nicht geschrieben worden. Wie viele Rentner werden es gewesen sein, die, weil ihre Enkel sie darum gebeten haben, verbotene Bücher über die deutsch-deutsche Grenze schmuggelten? Man kann es bestenfalls ahnen.

Ich selber hatte leider keine Großmutter, welche ich diesbezüglich einspannen konnte. Und ein erster Versuch von Freunden, mir das Buch über Prag zukommen zu lassen, scheiterte an wachsamen Zöllnern, die das in der Zugtoilette versteckte Exemplar entdeckten und konfiszierten. Um aber über das vorgefertigte Auslegungsverständnis der Kritik Bahros, wie es durch die Rezensionen des Rundfunks und Fernsehens im Westen nahegelegt wurde, zu einem eigenen Verstehen der Alternative vorzudringen, musste ich das Buch in die Hand bekommen. Das bodenlose Gerede über Bahro, welches die Diskussionen in meinem

162

Bekanntenkreis zeitweilig beherrschte, war ich bald leid, denn es war zum Teil bloß der Gier nach Neuem geschuldet.

Das politische Getratsche, welches in Intellektuellenkreisen gepflegte wurde, hechelte ja ständig jeder letzten Meldung hinterher. War es im August noch das Buch Bahros, zog im Januar 1978 schon das im »Spiegel« veröffentlichte »Manifest des Bundes Demokratischer Kommunisten« alle Aufmerksamkeit auf sich. Anfänglich glaubte ich fast, es handele sich bei den mir unbekannten Verfassern um SED-Mitglieder, die, durch Bahros Inhaftierung wachgerüttelt, Farbe bekennen wollten. Immerhin drückte das Manifest unter Bezugnahme auf Bahros Thesen eine in der Partei rumorende Stimmung aus. Misstrauisch machte mich aber die Sprache des Pamphlets. Sie war so, wie Lieschen Müller sich den Seelenschmerz einer innerparteilichen Fronde vorstellte, die um öffentlichen Beifall buhlte. Wie manche vermuteten, handelte es sich um einen Versuchsballon ohne Name und Adresse, gestartet in der Absicht, angesichts der verbreiteten Wut über Bahros Inhaftierung und Biermanns Ausbürgerung künstlich eine Widerstandsbewegung zu entfachen.

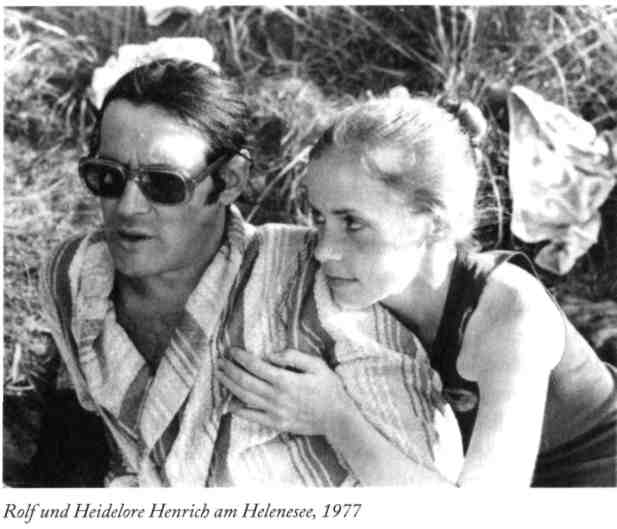

In der ersten Maiwoche 1978 war es endlich so weit. Rolf Kerstin hatte seinen Besuch angekündigt. Rolle, so nannten wir ihn unter uns, hatte einen Ausreiseantrag laufen, der genehmigt worden war. Vor seiner Ausreise wollte er sich verabschieden. Die Stimmung bei Heidi und mir war, dem Anlass entsprechend, im Keller. Daran konnte selbst der strahlende Sonnenschein an jenem Vormittag nichts ändern. Als Rolle an unserer Gartenpforte vor mir stand, wurden mir die Augen feucht. Was sollte man mit der verbleibenden Zeit des Zusammenseins anfangen? Über alte Zeiten reden? Letztmalig gemeinsam zum Helenesee pilgern? Bevor ich ihn fragen konnte, sagte er mit einem spitzbübischen Lächeln zu mir: »Ich habe dir was mitgebracht.« Er streckte mir ein sorgfältig in Zeitungspapier eingeschlagenes Buch entgegen, Bahros »Alternative«. Nach Rolles Abschied konnte ich es kaum erwarten, mich zum Lesen zurückzuziehen.

Als ich Sätze las, die mein Befinden ausdrückten, weil sie an meine eigene politische Existenz anknüpften, fühlte ich mich sofort angesprochen: »Was war das für ein besseres Leben, das wir schaffen wollten?

163/164

Rolf Kerstin (Rolle), 1978

War das nur jener mittelmäßige, in sich selbst perspektivlose Wohlstand, mit dem wir dem Spätkapitalismus so erfolglos den Rang abzulaufen suchen [...]?« Fragten sich das inzwischen nicht viele, ob Genosse oder nicht? Bahro traf genau den Ton einer landesweit verbreiteten Gestimmtheit. Doch je eingehender ich mich an diesem Tage mit Bahros Sicht der Dinge vertraut machte, umso mehr beschlich mich der Verdacht, dass »Die Alternative« zwar ein brillanter und mutiger, aber untauglicher Versuch der Rettung einer Sache war, die ich für die großartigste der Welt gehalten hatte, was sie auf dem Papier vielleicht war, in der Wirklichkeit aber leider ganz und gar nicht. Mich irritierte Bahros naive Gläubigkeit, die Geschichte sei mit uns. Was sollte der Appell an die Leser, sich vorzustellen, »wie sehr unsere vom Kapitalismus gereinigte Gesellschaft auf eine erneuerte Kommunistische Partei wartet!«?

Enttäuscht war ich zu guter Letzt vor allem deshalb, weil Bahro den Bürger- und Menschenrechten gleichgültig gegenüberstand. Welche praktische Bedeutung für die alltäglichen Lebensverhältnisse einer unabhängigen Justiz und verlässlichen Rechtsstaatlichkeit zukamen, davon hatte Bahro entweder keine Ahnung, oder aber er hielt das Ganze, wie viele Marxisten seiner Generation, tatsächlich für eine nebensächliche Erscheinung des Überbaus (die »platteste, konstruktiv gehaltloseste« Position, wie er mal sagte).

Mir ging es aber inzwischen um unser faktisches Dasein in der DDR und nicht mehr um das abstrakte Glück einer anonymen Menschheit, für die zu kämpfen nur wieder der erträumte Auftrag einer selbsternannten Avantgarde sein konnte. Und zu einem gelingenden Lebensvollzug gehörten nun mal subjektive Rechte! Wo die Menschenrechte nicht als juristische Ansprüche gegenüber den staatlichen Institutionen und Machthabern verstanden wurden und allen Bürgern stattdessen großmäulig ein unverbindliches Recht auf Mitgestaltung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Gesellschaft verbrieft sein sollte, da waren Menschenrechte, so wie es einst Jeremy Bentham formulierte, reiner »Unsinn auf Stelzen«.

164-165

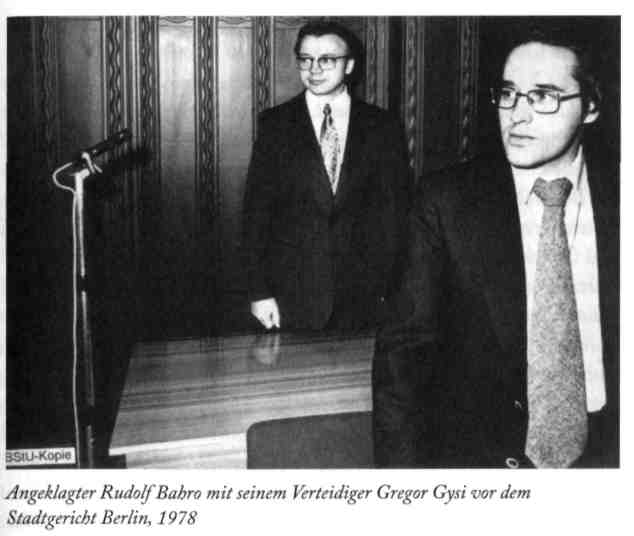

Gregor Gysi, Advocatus Diaboli?

Verteidiger Bahros war Gregor Gysi. Gundula, Rudolf Bahros geschiedene Frau, hatte ihn darum gebeten. Ich kannte Gysi nicht nur aus der gerichtlichen Tätigkeit. Wie ich gehörte er zu einer Gruppe junger Anwälte um Suzanne Kossack. In dieser Runde war er einer der anregendsten Menschen - und auch einer der anstrengendsten. Er redete in einem fort, ob wir uns auf einer Geburtstagsfeier trafen, Silvester gemeinsam in einem Ostseebad verbrachten oder eine Gartenparty bei uns in Hammerfort oder in Groß-Muckrow feierten.

Es war immer dasselbe: Hatte er als Verteidiger in seinem letzten Fall vor dem Stadtgericht Berlin gerade ein kleines Antragsfeuerwerk gezündet oder irgendwelche Protokollstreitigkeiten angezettelt, durfte man sicher sein, dass er diese Story alsbald am Abend in epischer Breite ausmalte, ob es einen interessierte oder nicht. (Gysi über sich selbst: »Ich rede gerne, und andere Dinge mache ich nicht so gerne.«)

Seine Mimik beschränkte sich dabei auf unterschiedlichste Grinsstufen. Nichts bereitete ihm Schwierigkeiten. Berufliche Ärgernisse bewältigte er spielend. Ethisch mit leichtem Gepäck unterwegs, war Gysi innerhalb und außerhalb des Gerichtssaals unter den Anwälten der unbestrittene Matador schneller Wendungen und chamäleonartiger Verwandlungen.

Wenn mir die perfekte Verkörperung des Homo ludens je begegnet sein sollte - in Gregor Gysi hatte sie Gestalt angenommen. Wo unsereiner sich nur schwer von der anerzogenen Ernsthaftigkeit befreien konnte, machte Gysi munter seine Witzchen.

Aber wie kam er nun mit dem Fall Bahro zurecht? Das interessierte mich natürlich ungemein. Die SED-Oberen statuierten ja mit der Personalie Bahro ein Exempel, welches allen aufmüpfigen Mitgliedern der Partei zeigen sollte, dass sie bei einem öffentlichen Aufbegehren gegen die Parteidoktrin keinesfalls mit Milde rechnen durften.

Anders als bei widerspenstigen Literaten, Schauspielern oder Malern, die mit Reisepässen oder anderen Privilegien ruhiggestellt wurden, ging es im Pro-

166

zess gegen Rudolf Bahro um die Disziplinierung der eigenen Leute.

Im August kam ich endlich dazu, Gregor in Berlin zu besuchen. Wir hatten uns auf einen Kaffee verabredet. Wochen vorher hatte ich mir bei ihm Wolfgang Leonhards Buch »Kreml ohne Stalin« ausgeliehen, welches ich wieder zurückgeben wollte. Gysi hatte das Buch von seinem Vater, der bis 1978 DDR-Botschafter in Italien war. Der versorgte ihn großzügig mit verbotener Literatur. Hemmungen, einen Leonhard oder andere Kostbarkeiten aus seiner Bibliothek zu verleihen, kannte Gysi nicht. Auch an exklusiven Informationen, die er von seinem Vater bekam, ließ er andere teilhaben. Von ihm hörte ich das erste Mal Genaueres darüber, wie schwer es die DDR inzwischen hatte, benötigte Devisen-Kredite zu bekommen.

Eingedenk solcher ermutigenden Erfahrungen mit Gregor Gysi hielt ich es nicht für ausgeschlossen, ja vermutlich hoffte ich sogar darauf, dass auch er nach der schändlichen Behandlung Bahros danach fragte, was man überhaupt noch politisch

167

bewirken könne oder ob man sich nicht sogar von der SED lösen müsse, um sich selbst die Treue zu halten.

Gysis Kanzlei befand sich in einem Mietshaus in der Frankfurter Allee. Im Flur lärmten Kinder, und es roch nach Suppenküche. Als ich die Treppe hinaufstieg, befürchtete ich an diesem Nachmittag nichts so sehr, als Gregor in launiger Quasselstimmung anzutreffen. Ihm hatte ja das Bahro-Mandat den Ruf eines Staranwalts eingebracht. Zwar hatte er ein Urteil wegen Sammlung und Übermittlung von Nachrichten und Geheimnisverrat kassiert - acht Jahre Haft -, welches schlimmer nicht hätte ausfallen können. Aber das lasteten die Leute ihm nicht an. Für sie blieb Gysi der Filou aus gutem Hause, der in erregten Zeiten, in denen ein Regime seine Feinde glaubte niederschlagen zu müssen, mutig und trickreich gegen eine willfährige Justiz aufbegehrte. Als ich mich bei ihm nach dem Verlauf des Prozesses erkundigte, merkte ich schnell, dass die Sache ihm, anders als von mir befürchtet, gefühlsmäßig zu schaffen machte. Er versuchte gar nicht erst, seine Frustration hinter irgendwelchen schnoddrigen Redensarten zu verbergen. »Geheimnisverrat, Nachrichtenübermittlung«, stöhnte er resigniert, bevor er mit Wut in der Stimme fortfuhr: »Weißt du, was mich auf die Palme bringt? Wer wie Bahro über verbesserte Verhältnisse nachdenkt, wird härter bestraft als jeder Saboteur.«

Gysi sah, was für ein Gesicht ich machte. »Und wir? Funktionieren wir nicht so, wie man es von uns erwartet?« Das sagte ich nicht anklagend. Eher wie jemand, der mal geglaubt hatte, als Verteidiger berufsmäßig auf der richtigen Seite zu stehen, und der in Wirklichkeit in eine Riesenschweinerei verwickelt ist. Gregors sonst durch Ironie unterfütterte Distanz gegenüber den Dingen war an diesem Tag wie weggeblasen. Bahro hatte ihn scheinbar - ganz im Unterschied zu Havemann - menschlich tief beeindruckt. So kannte ich ihn nicht. Mag sein, dass bis dahin alles von ihm abgeglitten war, als wäre er ein Teflon-Mensch. An diesem Nachmittag schien er mir angeschlagen. Und er hatte von der Juristerei den Kanal gestrichen voll. Meine Einschätzung unserer Rolle als Anwälte hörte er sich kommentarlos an. Und er überlegte ernsthaft, ob er nicht den Anwaltsberuf an den Nagel hängen sollte. Der allseits bewunderte Advokat dachte tatsächlich darüber nach, ob er nicht lieber im diplomatischen Dienst seine Brötchen verdienen solle.

168

Zu gewinnen gab es im politischen Prozess überhaupt nichts: Wer sich auf die ungeschriebenen Regeln einer solchen Schmierenkomödie einließ, hatte von vornherein verloren. Denn noch die geringste juristische Argumentation, die man als Anwalt zur Verteidigung des eigenen Mandanten vortrug, spielte automatisch den Richterdarstellern in die Hände, welche krampfhaft einen rechtsstaatlichen Schein erzeugen wollten. Die Szene wird zum Tribunal nur, wenn man in solcher Lage die einem zugedachte Rolle strikt zurückweist! Wenn man den Richtern sagt oder ihnen durch unzweideutiges Verhalten zu verstehen gibt, warum sie Befehlsempfänger, bezahlte Lakaien der Diktatur sind. Fürchtete man sich vor diesem Schritt, blieb man eine Kreatur des Systems. Zweifellos wäre das im Fall Bahro für Gregor Gysi der große Schnitt gewesen!

Ob ich an seiner Stelle das Rückgrat und den dazu erforderlichen Schneid aufgebracht hätte, kann ich nicht sagen. Das Zurückschrecken vor den Würgegriffen der Geheimdienst- und Justizmaschinerie im politischen Prozess war mir durchaus ein bekanntes Gefühl. Wie hätte ich mich da über Gysi erheben können? Wenn Gregor Gysi aber seine Verteidigung im Fall Bahro heute als Kampf für das Recht darstellt - er will mit Bahro »gemeinsam gekämpft« haben - und ausgerechnet dem Vorsitzenden des Gerichts, Heinrich Hugot, »Fairness« bescheinigt, kann ich nur den Kopf schütteln.

Nachträglich enttäuscht bin ich darüber, dass Gysi, damals hat er mir das anders erzählt, nicht einmal in allen Anklagepunkten Freispruch für Bahro beantragt hat. Mit der bei Anwälten beliebten windelweichen Bitte um eine geringere als die vom Staatsanwalt beantragte Freiheitsstrafe ist er unter dem geblieben, was jedem Verteidiger möglich gewesen wäre. Heute kann man sich im Internet Gysis Plädoyer anhören. Wie er da - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - verteidigt hat, peinlichst darauf bedacht, es sich bloß nicht mit der SED-Obrigkeit zu verscherzen, hätte ich, wenn mir das damals ein Prozessbeobachter erzählt hätte, nicht geglaubt.

169

Es war zu langweilig!

»Ja, Herr Pfarrer, sehen Sie, die Langeweile!, die Langeweile! o, so langweilig! (...)

Die meisten beten aus Langeweile, die anderen verlieben sich aus Langeweile,

die dritten sind tugendhaft, die vierten lasterhaft, und ich gar nichts, gar nichts,

ich mag mich nicht einmal umbringen: es ist zu langweilig!«

Georg Büchner, »Lenz«

So heftig wie Büchners Lenz habe ich mich zwar nicht gelangweilt. Aber eine mich periodisch anfallende existenzielle Langeweile kannte ich sehr wohl. Und in der späten DDR bedrückte sie mich immer öfter. Deshalb würde ich sagen, dass der Kreis, mit dem ich ab Ende der siebziger Jahre viele Wochenenden bei mir in Hammerfort oder im nahe gelegenen Oegeln auf dem Grundstück von Achim Maaz verbracht habe, auch eine kollektive Anstrengung gewesen ist, der peinigenden Grundstimmung der Leere und Langeweile zu entfliehen. Ich war keine 40. Hatte ein Einkommen, von dem die meisten meiner Nachbarn nur träumen konnten, mehr als jeder Minister! Es fehlte mir an nichts, außer an einem greifbaren Sinn des eigenen Lebens.

Wir lebten eben nicht nur in der langweiligsten DDR der Welt, wie die Leute witzelten, wir verkörperten sie auch - natürlich jeder auf seine Weise. Wir bäumten uns ständig dagegen auf. Aber das Grundmuster blieb: aufstehen, Morgentoilette, sich ankleiden, essen, Notdurft verrichten, malochen - und immer wieder dieselben Konflikte, dieselben Gespräche. Im Urlaub an die Ostsee, nach Prag oder zum Balaton. Das kümmerliche Angebot im Reisebüro verdarb einem schon die Laune, wenn man sich nur dessen Schaufenster ansah. Eine der allerersten Forderungen ein Jahrzehnt später auf den Transparenten der Montagsdemonstranten brachte alle unerfüllten Wünsche auf den Punkt: Visafrei bis Hawaii! Aber noch war es nicht so weit. Noch mussten wir uns mit Filmen aus den Bruderländern zufriedengeben. Dazwischen ein abge-

170

legter Hollywood-Streifen. Demütigendes Warten im Eingangsbereich der Gaststätten, bis der Kellner einen gnädigerweise platzierte.

Mein Leben gähnte mich an wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben sollte. Aber das war gar nicht so einfach. Und ich habe keinen Zweifel, einer Menge Leute um mich herum erging es kaum anders. Als Frank Castorf ausplauderte, er habe 1988 in Karl-Marx-Stadt mal in der Theaterkantine gesessen und - sich langweilend -gedacht: »Wir brauchen ein neues Stahlgewitter«, galt er gleich als Mann mit »Kraftmeiersehnsüchten« und »Sympathie für Fascho-Ge-habe«. Wie konnte er so etwas sagen? Überrascht haben Castorfs dadaistische Zynismen jedoch nur diejenigen, die der östlichen Langeweile nie ausgesetzt waren. (Am Theater wurde die Langeweile selbstverständlich schon viel früher angesprochen. In Volker Brauns Stück »Die Kipper« lästert die Hauptfigur Paul Bauch: »Das ist das langweiligste Land der Erde.« 1965 wurde eine geplante Inszenierung des Stücks am BE verboten. Seine Uraufführung fand 1972 an den Städtischen Theatern Leipzig statt.)

In der Provinz schlug das Hinhaltende und Leerlassende der Langeweile natürlich doppelt zu Buche. Da war es schon ein Abenteuer, wenn wir mal nach Zielona Göra zum Striptease fuhren. Was für ein Erlebnis: Wie sich die wohlproportionierte Polin auf Achims Schoß lümmelte und ihm ihren Busen ins Gesicht drückte; mein Gott, wir saßen da wie kleine Jungs mit roten Ohren. Besser konnte man die ganze Zählebigkeit beim Surfen vergessen. Wenn der Wind uns auf dem Helenesee um die Ohren pfiff. Und wir, wenn jeder sich auf seinem Brett ausgetobt hatte, in einer der windgeschützten Buchten lagen und erschöpft und schweigend zu den über uns dahinziehenden Wolken aufschauten. Da waren alle trüben Gedanken wie weggeblasen. In dem dann eintretenden Zustand träumerischen Vergessens fühlte ich mich frei und glücklich. Ganz so wie Hölderlin über eine Bootsfahrt im »Hyperion« spricht: »Ich gab mich hin, fragte nichts nach mir und andern, suchte nichts, sann auf nichts, ließ vom Boote mich halb in Schlummer wiegen, und bildete mir ein, ich liege in Charons Nachen.«

Die DDR der späten siebziger und frühen achtziger Jahre war vermutlich alles Mögliche. Eins war sie aber ganz sicher nicht - das, was

171

Soziologen als Erlebnisgesellschaft bezeichnen. Auf eine solche Etikettierung wäre östlich der Elbe kein Mensch gekommen. Sie war eher eine Welt suspendierten Lebens, die durch das jedermann bekannte Gefühl des Es-ist-einem-langweilig grundiert wurde; man empfand, unwiderruflich in einer Zeitschleife gefangen zu sein, wodurch jedoch die Menschen hierzulande oftmals in gesellige Verbindungen getrieben wurden. Im Brandenburgischen, wo damals - zumeist von Berlinern -jede verlassene Kate aufgekauft und zum Feriendomizil umgebaut wurde, trafen sich auf solchen Grundstücken an den Wochenenden und in der Urlaubszeit unterschiedlichste Typen. Und gar nicht so selten wurde hier, wie ich immer wieder erfreut feststellen konnte, aus einer anfangs eher harmlosen und langweiligen Freizeitgesellschaft im Laufe der Jahre ein Hort politischer Opposition.

Die tiefe Langeweile als Nährboden des kleinen und großen Aufruhrs wird unterschätzt. Irgendwie ist das Thema peinlich.

172

Als hätte man nichts mit der eigenen Lebenszeit anzufangen gewusst. Aber das behaupte ich gar nicht. Ich meine etwas anderes. Mir geht es um die Sehnsucht nach dem Ereignis, die in all dem rumorte. Oder, um es mit Walter Benjamin zu sagen, um den »Traumvogel, der das Ei der Erfahrung ausbrütet«.

Natürlich hört es sich beeindruckender an, wenn man seinen Enkeln am Kaminfeuer erzählt, wir seien im Herbst '89 allein um der Freiheit und Gerechtigkeit willen auf die Straße gegangen, so wie richtige Helden es zu tun pflegen. Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie - das sind ernste Begriffe, die jedes Handeln adeln. Kommt da nun einer daher, der rückblickend auf die Quellgründe des Widerstands fragt, ob es nicht auch vielleicht die Langeweile als Ergebnis fehlender Gestaltungsmöglichkeiten gewesen sei, die uns mit der Staatspartei aneinandergeraten ließ, kann er nur Schelte ernten.

Manche meiner Mitstreiter aus der Zeit des Umbruchs werden mir wahrscheinlich vorwerfen, ich würde Nebensächliches überbewerten. Aber hat die Langeweile nicht in jedem Leben eine hervorstechende Rolle gespielt, und können das nicht hunderttausende Leidensgenossen bezeugen? Schon Arthur Schopenhauer konstatierte, dass »das Streben, die Last des Daseyns los zu werden, es unfühlbar zu machen, >die Zeit zu tödten<, d.h. der Langenweile zu entgehn«, moderne Menschen »in Bewegung setzt«. Heinrich Mann sah sogar das Scheitern der Weimarer Republik durch Langeweile verursacht. Im Volksheim DDR war es aber noch viel langweiliger. Überspitzt gesagt: Im Arbeiterparadies hat man sich vielerorts zu Tode gelangweilt.

(Insofern verkörperte die legendäre Montagsdemonstration in Leipzig - jedenfalls in wesentlichen Zügen - auch eine Form aufmüpfiger Geselligkeit. Man muss sich nur an die Sprüche derjenigen erinnern, die über den Ring marschierten: »Lasst uns sterben für die Weltrevolution und eine saure Gurke« - meine Lieblingsparole. Sofort sieht man dann, dass viele Demonstranten, besonders die Jungen, mit ihrem Protest auch gegen die gähnende Langeweile revoltiert haben. Ihr Leiden unter der geheimdienstlichen Repression hielt sich oft genug in Grenzen. Eine Rockband namens Pankow brachte das Ganze 1988 mit ihrem Song »Langeweile« auf ihrer Platte »Aufruhr in den Augen« musikalisch auf den Punkt.)

173

Auf der Suche / Ausweichmanöver Psychotherapie

In den Augenblicken tiefster Langeweile spürte man deutlich, dass man es kaum mehr hinbekam, der sozialistischen Welt etwas Positives abzugewinnen. Für Einsichten und Erkenntnisse stellte solch eine seelische Windstille einen guten Nährboden bereit, denn wenn man sich langweilte, fragte man ja gar nicht so selten danach, was das Leben eigentlich sein könnte. Das Lähmende der tiefen Langeweile durch kulturvolle Unternehmungen zu überbrücken, wurde jedoch immer schwieriger, und nicht selten versandeten unsere Bemühungen im Grillen von Kammfleisch, unverbindlichem Gerede über Politik oder gar Besäufnissen. Mir gefiel das nicht mehr.

Seit sie Rudolf Bahro verknackt hatten, war bei mir der innere Drang, mein Leben in andere Bahnen zu lenken, neu entfacht worden. Um die Ernsthaftigkeit der in Hammerfort geführten Diskussionen zu stärken, schlug ich daher vor, nicht mehr über alles und nichts, sondern über ausdrücklich verabredete Themen miteinander zu sprechen. Ich erklärte mich bereit, über das von Bahro behandelte Phänomen eines nichtkapitalistischen Weges zur Industriegesellschaft und seine Überlegungen zur Subalternität zu referieren.

Zwei Wochen später saßen wir also wieder auf wackligen Liegestühlen vor unserer Backofenruine. Diesmal war jedoch die Aufmerksamkeit meiner Gäste von einer gewissen Spannung gekennzeichnet. Achim und Bärbel Maaz waren von Oegeln herübergekommen, Ludwig und Erika Drees aus Stendal angereist. Reinhart Zarneckow, der als Anwalt in Frankfurt praktizierte, und der Psychiater Gerd Fischer aus Kleinmachnow vervollständigten unseren Kreis an diesem Nachmittag. Außer Erika, die angestrengt ihre Brille putzte, trugen alle eine Mischung aus demonstrativer Gelassenheit und interessierter Erwartung zur Schau. Keiner hat es ausgesprochen, doch jeder wusste es: Was wir veranstalteten, war subversiv. Heute hört sich das Ganze banal an. Die Beschäftigung mit Bahros Thesen, was konnte daran anstößig sein?

174

In meinem Vortrag ging ich dem Gedanken nach, dass, aus leninistischer Perspektive betrachtet, die Aufgabe der Kommunistischen Partei ursprünglich darin bestand, Russlands bäuerliche Massen in die Industrialisierung hineinzutreiben, die sie selber gar nicht unmittelbar wünschen konnten. Ich wollte aufzeigen, warum das in diesem historischen Zusammenhang entwickelte Modell einer industriellen Despotie, auf deutsche Verhältnisse übertragen, nur Subalternität erzeugen konnte und zwangsläufig alle subjektiven Antriebskräfte ersticken musste. Das gelang mir ganz gut. Als ich meine Ausführungen beendet hatte, folgte ein betretenes Schweigen.

Erikas trotziger Hinweis, für sie sei die Friedensarbeit in ihrer Kirchengemeinde ein handfester Beweis für die Überwindung der von mir beklagten Subalternität, wirkte an diesem Nachmittag unpassend. Selbst Ludwig, ihr Ehemann, der in der Synode Sachsen-Anhalts eine führende Rolle spielte, bezweifelte, ob die pazifistischen Aktivitäten außerhalb der Kirchenmauern überhaupt jemanden interessierten. Für die meisten Menschen gehörte seiner Meinung nach das Gerede der Bischöfe und Pastoren über den Weltfrieden genauso zur Kirche wie die Verkündigung des proletarischen Internationalismus zur SED. Achim Maaz hielt unsere an diesem Nachmittag geführte Diskussion für ein Ausweichmanöver. »Wer aus einem Gefängnis herauswill«, hielt er uns höhnisch vor, »muss erst einmal einsehen, dass er sich im Gefängnis befindet!« Und direkt an Erika gewandt fuhr er fort: »Die Falle, in der wir stecken, ist unsere emotionale Struktur, unser Charakterpanzer.«

Unter Vorbehalt stimmte ich Maaz zu. Die alltägliche Daseinsweise in einer kaputten Gesellschaft war sicher zu einem nicht unerheblichen Teil seelischen Verkrüppelungen geschuldet, von denen wir selbst nicht frei waren. Solange wir uns bemitleideten und weigerten, die eigene Subalternität anzuerkennen, führte kein Weg aus der politischen Sackgasse heraus. Achim stützte sich an diesem Nachmittag ganz auf Wilhelm Reichs Deutung des autoritären Charakters. Konsequent folgte er seinem Meister, indem er der Familie in den ersten vier bis fünf Lebensjahren eine ausschlaggebende Bedeutung zuschrieb. Maaz zeigte aber auch einen Weg auf für den, der sich auf die von ihm dargestellte Sicht der Dinge einlassen wollte. Durch seine Argumente fühlte ich

175

mich angesprochen. Wenn die moralische Hemmung der natürlichen Geschlechtlichkeit des Kindes die Ängstlichkeit und Autoritätshörigkeit mit sich brachte, dann erschien es ja nur logisch anzunehmen, dass es möglich wäre, dieses Geschehen psychologisch zu bearbeiten und rückgängig zu machen, wenn man in der eigenen Lebenspraxis darauf genügend achtete. »Aber wer von euch«, fragte Maaz provokatorisch, »will seine Verdrängungen überhaupt ernsthaft bearbeiten?«

Obwohl Achim überzeugend argumentierte, blieb ich ein bisschen skeptisch. Lockerungsübungen für Körper, Seele und Geist konnten mir aber sicher nicht schaden. Neugierig stürzte ich mich also erst einmal auf die von Maaz favorisierten Vaterfiguren seines Fachs: Reichs Buch »Die Massenpsychologie des Faschismus«, in dem die reaktionäre Macht in den Menschenmassen als allgemeine Angst vor Verantwortung und Angst vor Freiheit beschrieben wird, erweiterte meinen Horizont. Und Alexander Löwen wies mir mit seiner Bioenergetik einen praktischen Weg der Körperarbeit. Heidi und ich, experimentierfreudig, wie wir nun einmal waren, probierten das alles gewissenhaft aus, wobei uns Angelika und Frieder Pickert, die in Frankfurt als Psychoanalytiker praktizierten, fachlich begleiteten. Jürg Willis Überlegungen halfen uns, komplizierte Paarbeziehungen besser zu verstehen. Auch unsere eigenen. Das in der Therapie erlernte Beziehungswissen half uns, auftretende Spannungen in unserer Ehe zu lösen.

Aber auch beruflich profitierten Heidi und ich davon - Heidi hatte ihr Fernstudium an der juristischen Fakultät in Berlin abgeschlossen und arbeitete nun selbst als Anwältin. Willis Kollusionsmuster diente uns fortan als Schlüssel zum besseren Verständnis der Konflikte zwischen den Scheidungskandidaten. Auf einer Fachtagung für ärztliche Psychotherapie hielt ich darüber einen Vortrag, zu dem ich unter anderen die Vorsitzende für Ehesachen am Bezirksgericht, Helga Frohloff, einlud. Auch im Kollegium bemühte ich mich darum, Jürg Willis Verständnis der Paarbeziehungen zu verbreiten. Die dafür benötigte neueste Literatur lieh ich mir bei Frieder Pickert aus. Pickerts Frau hatte im Westen geerbt, und Frieder hatte es geschafft, die Zollbehörde zu überzeugen, ihm zu erlauben, unbegrenzt psychoanalytische Literatur in die DDR einzuführen. Innerhalb kürzester Zeit stapelten sich bei

176

Psychotherapeut Hans-Joachim Maaz bei einem Besuch in Hammerfort, 1978

ihm im Haus die Gesamtausgaben: Freud komplett, C. G. Jung, Adler, Watzlawick, Don D. Jackson, Richter, Willi, Laing und wie sie alle hießen. Frieders Hausbibliothek wurde für mich eine Art Leseparadies auf Erden.

Achim Maaz hat im Nachwort seines Buches »Der Gefühlsstau -Ein Psychogramm der DDR« (1990) die sehr innige Beziehung zu mir hervorgehoben, die ihn nachhaltig beeinflusst hat. Dasselbe kann ich von ihm sagen. Maaz war der erste Psychotherapeut, den ich näher kennenlernte. In der frühesten Selbsterfahrungsgruppe des Landes unter der Leitung von Jürgen Ott geprägt, hatte er bei dem Berliner Kurt Hock im Haus der Gesundheit gelernt, gruppendynamische Prozesse zu verstehen und therapeutisch zu begleiten. Achim wollte jedoch mehr. Er war überzeugt, dass nur eine psychische Revolution die Basis für einen anderen Anfang in der Gesellschaft schaffen könne. Maazens Hinwendung zu dieser Utopie war rückhaltlos, entschieden und einseitig.

177

Es war deshalb nicht verwunderlich, dass wir bei unseren Zusammenkünften in Oegeln streckenweise das Selbstverständnis einer therapeutischen Gruppe entwickelten.

Faszinierend war es, oftmals aber auch bedrückend, mit Achim in Oegeln an seinem Küchentisch zu sitzen, wo Menschen ihre frühesten Verletzungen, Bitteres, Schmerzliches und Trauriges offenbarten; man lernte sehr viel dabei, vor allem über sich selbst. Als ich das erste Mal meine Lebensgeschichte ausbreitete, kam natürlich schnell heraus, dass meine Mutter mich, den vaterlos Aufgewachsenen, vergötterte, mir jeden Wunsch von den Augen ablas und mir bis ins Alter die Schuhe putzte. Und ich, ihr Sonnenschein, dafür das mir aufgetragene Skript Sei mein kleiner Held in meinem Leben praktizierte, ohne jemals versucht zu haben, mich aus ihrer Umklammerung zu lösen. Was die hier nur angedeutete Mutter-Sohn-Beziehung für mein Verhältnis zu Frauen im Allgemeinen und zu Heidi im Besonderen bedeutete, durchschaute ich erst Jahre später. Es war Achim Maaz, der mir dabei half, mein Verhältnis zu den zahlreichen Müttern um mich herum zu erhellen.

Achim Maaz quittierte 1980 seinen Dienst in Beeskow, um als Chefarzt im Evangelischen Diakoniewerk Halle zu arbeiten. Wenn er jetzt nach Oegeln oder Hammerfort kam, begleiteten ihn neue Mitarbeiter: Pastor Klaus Cyranka, die Schwestern Marlitt und Christine, Oberarzt Martin Engelke und die Stationsärztin Gabriele Marx. Wie er mit ihnen gemeinsam sein patientenzentriertes Therapiemodell unter Einbeziehung der Lowen'schen Körperarbeit praktisch durchbuchstabierte und dabei immer wieder sein Tun kritisch hinterfragte, zeigte mir, wie sehr ihm tatsächlich die Entwicklung neuer Formen der Partnerschaft und der Konfliktbearbeitung am Herzen lag. Unter sozialistischen Verhältnissen war ein solches Unternehmen sensationell und auch wohl nur möglich, weil sich der Rektor der Diakonie, Dr. Reinhard Turre, schützend vor Achims Tätigkeit stellte.

Nachdem Maaz die klinischen Arbeitsabläufe in Halle geordnet hatte, sagte er, als wir wieder mal durch den Kiefernwald in Richtung Helenesee durchs Heidekraut stapften: »Rolf, wenn du an meiner Arbeit ernsthaft interessiert bist, gibt es nur eine Möglichkeit, sie richtig kennenzulernen - die stationäre Therapie.« Für mich hörte sich

178

das an, als wollte Maaz unsere Freundschaft prüfen. Selber hatte ich einen solchen Schritt nie erwogen. Nach kurzer Bedenkzeit stimmte ich jedoch zu. Fachkundig an meinem Charakterpanzer kratzen zu lassen, den ich mir über die Jahre anerzogen hatte, schien mir ein lohnenswertes Experiment zu sein.

Ich reiste nach Halle in der Annahme, bei mir sei - abgesehen von der Beziehung zu meiner Mutter - alles in Ordnung. Eigentlich brauchte ich keine Hilfe. Die Therapie sah ich als eine Art Weiterbildung an. Worauf ich mich eingelassen hatte, stellte sich jedoch bereits in der ersten Sitzung heraus, als Maaz seine Behandlungsregeln verkündete: Ab sofort das Rauchen einstellen, kein Ausgang, kein Sex, Telefongespräche nur nach Genehmigung durch die Klinikleitung, kein Fernsehen! Am schwersten fiel es mir, auf das Rauchen zu verzichten. Ansonsten gab ich mir alle Mühe, mich vom ersten Tag an in die Gruppe einzufügen. Marlitt Neumann begleitete uns als Therapeutin. Sie enthielt sich strikt jeder Be- oder Verurteilung. Vollkommene Offenheit zu praktizieren, was unsere Gefühle betraf, denn nur so war ja die angestrebte Authentizität zu erreichen, war jedoch nicht leicht. Es entwickelte sich immer dieselbe Situation: Wir saßen da, konnten dem Druck kaum standhalten, minutenlang, bis sich Schweißgeruch ausbreitete. Nahm man nicht ehrlichen Herzens teil am Ritual des Bekennens, wäre das eine unverzeihliche Sünde gewesen. Also zögerte jeder seine eigene Wortmeldung hinaus.

Mein seelisches Elend einzugestehen und dabei in Tränen auszubrechen, fiel mir schwer. Das gefühlsbetonte Bekenntnis zum eigenen Leiden sollte aber der erste Schritt auf dem langen Weg der Heilung sein. Es war ein Spießrutenlauf. Rolf. Ja? Was ist mit deiner Ehe? Es läuft gut ... Hast du eigentlich das Gefühl, dich hier verteidigen zu müssen? Wieso? Naja, du wehrst irgendwie alles ab, kannst du nicht einfach mal erzählen, wie es dir geht. Aber ich habe doch gesagt ... Jetzt machst du schon wieder zu und öffnest dich nicht deinen Gefühlen! - Das war der Fangschuss, der einen zum Verstummen brachte. Hatte man den abbekommen, saß man die restliche Stunde da wie eine beleidigte Leberwurst und starrte Löcher in die Luft. Natürlich wusste ich dank meiner Lektüre, dass ich einer Verteidigungsstrategie folgte, errichtet

179

aus dem Sperrmüll des traumatisierten Inneren Kindes als Schutz vor Verletzung und Verlassensängsten. Mit anderen Worten, mein Verhalten war ein Schutzschild gegen zu viel Nähe, ein emotionaler Panzer zur Distanzgewinnung.

Manchmal, wenn es gut lief, kam es zu explosiven Gefühlsausbrüchen. Saß Maaz mit in der Runde, nutzte er solche Gelegenheiten geschickt zum Einstieg in die Körpertherapie. Lag der Betreffende auf der Matte, forderte er ihn auf, die Knie leicht anzuziehen und mit entkrampften Kinnbacken tief zu atmen. Die Mobilisierung von Empfindungen durch Atmen und andere Körperfunktionen, die Maaz durch seinen Zugriff gekonnt verstärkte, zeigte durchschlagende Wirkungen. Uralte Erlebnisse und Erinnerungen wurden auf diese Weise wachgerufen. Schließlich wollten wir alle auf die Matte. In der letzten Woche brach ich endlich selber ein Dutzend Mal in Tränen aus, was ich als Zeichen dafür wertete, dass ich auf dem besten Wege war, meine seelische Verpanzerung zu durchbrechen.

Maaz' psychotherapeutische Arbeit am Selbst erlebte ich als eine persönliche Bereicherung. Außerdem zog mich der von Achim Maaz geschaffene intellektuelle Freiraum an: Ungeniert nutzte er die verfügbaren Klink-Räumlichkeiten, um unter dem Deckmantel harmloser Weiterbildungsveranstaltungen Prominenz aus dem Westen einzuladen. Eva Renate Reich - die Tochter Wilhelm Reichs -, Walter Lechler, Michael Lukas Moeller, um nur sie zu nennen, stellten uns ihre analytisch geprägte Weltsicht vor. Über den Umweg einer Verallgemeinerung psychoanalytischer Erfahrungen konnte bei solcher Gelegenheit jeder Staat und Kirche kritisieren, ohne ein Blatt vor den Mund nehmen zu müssen. Wo sonst gab es das?

Was ich von der Psychotherapie erwartete, hielt sich bei aller meiner Begeisterung für das Fach aber in Grenzen. Denn der therapeutische Diskurs, jedenfalls wie wir ihn pflegten, vereinfachte allzu oft die Komplexität unseres eigenen Daseins. Je mehr Ursachen von Leid wir in der besprochenen Lebensgeschichte lokalisierten, desto besser verstanden wir das so zergliederte Selbst im Zeichen seiner Notlagen. Was mir dabei zu kurz kam, war die Dimension des Politischen und Historischen.

Menschliches Leiden, welches die Leute gegen die spürbare Unterdrückung hätte aufbringen müssen, wurde durch die permanente Selbstbeschnüffelung banal und verwandelte sich zu einer Folge schlecht verwalteter Gefühle. Das Heilmittel gegen alles Elend hierzulande konnte nicht nur die Therapie sein, wie Achim Maaz es propagierte. Das Sich-Ändern, das Sich-Wehren blieb ein komplizierter, schwieriger Balanceakt. Jeder musste hier seinen individuellen Weg gehen. Billige Lösungen gab es nicht. Und Gründe für Überheblichkeit schon gar nicht. Wer jedoch einen Ausreiseantrag gestellt hatte, wurde automatisch von der hohen Warte der Therapie misstrauisch beäugt. Er geriet schnell in den Verdacht, sich nicht ausreichend an seinem psychischen Elend abgearbeitet zu haben und nur davor wegzulaufen.

Irgendwann habe ich dieser Sicht nicht mehr getraut. Im menschlichen Dasein nur Modifikationen des Versagens sehen zu wollen, erklärte alles und nichts. Und hatten nicht die ehrlichen und offenen Beziehungen, auf die ich, so wie jeder vermeintlich Therapierte, zeitweilig stolz war, in Wahrheit immer noch einen doppelten Boden? Wenn zum menschlichen Dasein der Schein gehört und keiner gänzlich davon loskommen kann, heißt das doch: Wir verbergen jederzeit etwas - wie viel und was auch immer. Und die ersehnte Authentizität ist nur als schmerzhafte Auseinandersetzung mit all den Lebenslügen zu haben, die unsere Existenz bestimmen. In letzter Instanz war das vielleicht die entscheidende Einsicht, die ich für mich gezogen habe: Wahrheit und Unwahrheit im Leben waren nicht einfach nur ein schlichter Gegensatz.

180-181

#