|

|

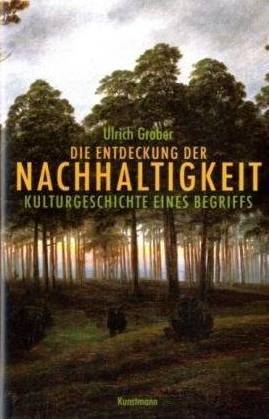

Audio 2010 Idee der

Nachhaltigkeit

Audio 2010 Nachhaltigkeit

Grober

Audio 2016 zu Atem der Zukunft

zu 1998:

Die

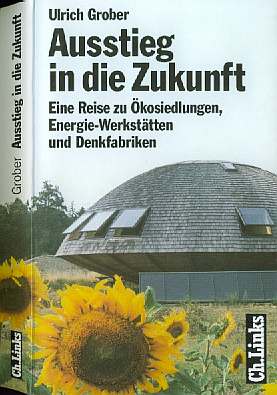

Projekte, die in diesem Band vorgestellt werden, zeigen

neue Wege einer

alternativen Modernisierung auf. Sie arbeiten auf unterschiedlichen

Gebieten: Ressourceneinsparung, Nutzung der Solarenergie, Schaffung

dezentraler Strukturen, ökologischer Landbau, nachhaltige Dorf- und

Stadtentwicklung, Formen der alternativen Lebens- und

Arbeitsorganisation.

Dabei

wurden verblüffend logische, kreative und einfach-geniale Lösungen

gefunden. Das zeigt sich beim Ökospeicher Wulkow ebenso wie im

Ökozentrum Werratal, in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten oder dem

Energie- und Umweltzentrum am Deister.

Neben

den vielfältigen praktischen Versuchen eines sinnvollen ökologischen

Umbaus stehen die Aussagen von Theoretikern wie Margrit Kennedy,

Hans-Peter Dürr oder Dorothee Sölle, die wissenschaftlich-kritisch und

philosophisch nach Auswegen aus der Krise suchen. Im Anhang werden

zahlreiche Projekte und Forschungsinstitute mit Kontaktadressen

vorgestellt.

-

Der

Autor beschreibt verblüffend logische, einfache und geniale Lösungen

für einen ökologischen Umbau. ---Erziehung und Wissenschaft, 7.8.98

-

Das

Buch strahlt vorsichtigen Optimismus aus,

denn der Leser erhält erstaunlich viele Informationen über die

alternativen Modelle und ihren geistigen Background. Liebevoll schildert

der Autor seine Eindrücke. ---Märkische Allgemeine, 1.8.98

-

Der

Autor stellt Fragen und läßt die Menschen über ihre Sachen reden. Er

begleitet sie in ihrem praktischen Alltag und schreibt positiv

kommentierend. Eine Lektüre, die lohnt. ---Contraste, 10/1998

-

Insgesamt

bietet das Buch eine faszinierende Momentaufnahme des bunten Spektrums

zwischen utopischer »Herrschaftsfreiheit« und pragmatischen

ökologischen Transformationsmodellen. ---Politische Ökologie, 1998/99

-

Das

Verdienst des Buches liegt vor allem in der konzentrierten Versammlung und

ausführlichen Darstellung dieser (ökologischen) Projekte sowie der

Einreihung in die historischen Linien alternativer Entwürfe, flankiert

von Interviews mit alternativen Theoretikerinnen von Margrit Kennedy bis

Dorothee Sölle. Naturschutz heute, 4/98

-

Grobers

Fahrt durch Deutschland führt zu den verstreuten, äußerlich mitunter

kaum wahrnehmbaren, im Innern aber um so quirrligeren Werkstätten des 21.

Jahrhunderts: den Ökodörfern, alternativen Betrieben, Initiativen für

regenerative Energien und aus neuem Gemeinschaftsgeist geborenen

Siedlungen. So verschieden ihre Wurzeln, Leitgedanken und Organisationen

auch sein mögen, gemeinsam ist den Ansätzen der sozialen, ökologischen

und ökonomischen Gegenkultur im Land, daß sie in buntem Kontrast zum

grauen Einheitsblock der Bonner Politik und ihrer bleiernen Müdigkeit

steht. Frankfurter Rundschau, 21.7.98

|