15 Kein Platz für Menschen Taylor 1975

|

Die

Geißeln der Pest, der Hungersnot, der Kriege und Erdbeben erachtet man nunmehr als Segen für die allzu volkreichen Nationen, da sie dem üppigen Wuchse der Menschheit die geilen Austriebe beschneiden. (Tertullian) |

|

272-290

1 Erstickungstod der Städte

Man werfe nur einen Blick auf Djakarta, die Hauptstadt Indonesiens, wo die neuen Gesundheitszentren die Zahl der Sterbefälle um ein Viertel verringert haben: 5 Millionen Menschen leben dort auf einem Raum, der nur für 2 Millionen genügen könnte. In zehn Jahren werden hier 10 Millionen leben müssen. Oder betrachten wir Bandung, gegenwärtig die am schnellsten wachsende Stadt der Erde. Hier erwartet man einen Bevölkerungszuwachs von 1,2 Millionen auf 4,1 Millionen in den Jahren 1970 bis 1985, also von 242 %. Lagos, Karatschi, Bogota und Bagdad zeigen Zuwachsraten von 186, 163, 146 beziehungsweise 145%; sie liegen in der Spitzengruppe.

Im Jahr 1985 wird die Liste der größten Städte der Welt anders aussehen als heute:

Tokio

25,2 Millionen Einwohner

New York

18,8

Mexico City

17,9

Sao Paulo

16,8

Shanghai

14,3

Los Angeles

13,7

Bombay

12,1

Kalkutta

12,1

Peking

12,0

Osaka

11,8

London und Paris werden auf dieser Liste dann nur noch an dreizehnter beziehungsweise vierzehnter Stelle stehen, während Seoul sich anschickt, sie zu überholen.

Da die Städte ineinanderzuwachsen beginnen, bezeichnen wir ein Städtekonglomerat wie das Ballungsgebiet von New-York-Philadelphia-Washington sinnvollerweise als Megalopolis. Gegenwärtig existieren etwa ein Dutzend solcher städtischer Ballungsräume, deren Bevölkerungszahlen zwischen 1 und 60 Millionen liegen. Sechs weitere Megalopolen werden folgen. Nach J. Papaiannou von der Schule für Ekistik* in Athen werden bis zum Ende des Jahrhunderts hundert solche Städteballungen entstanden sein, deren Einwohnerzahlen zwischen 10 und 100 Millionen liegen werden. In ihnen wird dann fast die halbe Weltbevölkerung wohnen — wobei Papaiannou für diese höhere Zahlen veranschlagt, als die offiziellen Daten festsetzen, die bei 6,5-7 Milliarden liegen; er rechnet mit 7-8 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2000.

* Ekistik - besser wäre Ökistik - ist die moderne Bezeichnung für die Wissenschaft von den menschlichen Siedlungen; diese befaßt sich hauptsächlich mit der Erforschung des städtischen und des ländlichen Siedlungswesens sowie der Stadtplanung. (A.d.Ü.)

Gut über die Hälfte der Weltbevölkerung dürfte bis zum Ende des Jahrhunderts in Städten mit über 100.000 Einwohnern leben, und die Menschen werden dort auf engem Raum zusammenrücken. Die Bevölkerungsdichte Kalkuttas, wo bereits schätzungsweise 600.000 Einwohner auf den Straßen übernachten, beträgt gegenwärtig 32.778 Menschen pro Quadratkilometer. Und das stellt eine gewaltige Belastung dar. Eine Belastung bedeutet hier nicht nur die Versorgung solcher Menschenmassen mit Wasser und sanitären Einrichtungen, mit Wohnraum, Schulen und Krankenhäusern (nach einer Schätzung werden zwischen heute und dem Jahr 2000 insgesamt etwa 1,4 Milliarden Häuser errichtet werden müssen).

Nicht minder schwer ist die soziale Bürde, die unter solchen Bedingungen die Einhaltung gesetzlicher Zustände und die gesellschaftliche Integration entwurzelter Menschen auferlegen.

Das große Zukunftsproblem ist also nicht bloß die Übervölkerung, von der wir schon allerhand wissen und die zu meistern wir bemüht sind, sondern die städtische Ballung, mit der uns auseinanderzusetzen wir noch gar nicht begonnen haben.

Wenn Städte in einem solchen Maße wachsen, können selbst die fähigsten und wohlmeinendsten Behörden nicht mit entsprechenden Maßnahmen nachziehen. Es entstehen die Kanister- und Bretterstädte, die Bustees, Barong-barongs, Callampas, Favelas, Villas miserias, Barracas, Barrios, Gecekondus oder Bidonvilles. Die polyglotte Aufzählung solcher Bezeichnungen gibt einen Begriff von der Reichweite der Erscheinung. In einigen Städten beherbergen diese Elendsquartiere nicht weniger Menschen als die eigentliche Stadt. Bald werden die zugezogenen Siedler unter Wellblech und Planen ihre städtischen Beherberger an Zahl übertreffen.

273

Unter diesen Menschen gibt es Verzweifelte und Ruinierte, andere sind mehr oder weniger kriminell, aber ein keineswegs geringer Teil der Einwohner dieser zusammengewürfelten Viertel zeigt dennoch unternehmenden Geist und Gemeinschaftssinn, und wir finden unter ihnen auch Leute mit solider Ausbildung. Sie treten in Komitees zusammen, um Pläne für sachgerechtere Entwicklungsmaßnahmen auszuarbeiten, und versuchen auf die Behörden einzuwirken, damit sie schnell zu Wasser- und Stromanschlüssen kommen oder die Straßen gepflastert werden.

Zu Recht ist daher, wie ich glaube, vorgebracht worden, daß alle Anstrengungen sich so schnell wie möglich auf eine Besserstellung der bislang entstandenen Siedlungen konzentrieren sollten; dies sei vernünftiger als Abrisse für anspruchsvolle Wohnprojekte. Da solche von oben her verordneten Siedlungen ohne eigenen Impuls der Bewohner bleiben, werden sie schon bald zu den Slums von morgen, während die Bretterbuden sich leicht abreißen lassen, sobald tatsächlich aus eigener Initiative etwas Besseres an ihren Platz gesetzt werden kann. Außerdem können die Zementkästen, auf welche die Planer so stolz sind, nur einen Teil der Bedürftigen aufnehmen.

Es ist selbstverständlich grotesk, daß die reichen Länder so wenig zur Besserung dieser Situation beitragen wollen.

Laut einem Pressebericht versucht die Stadtverwaltung von Kalkutta den Inhalt der 40.000 öffentlichen Toiletten der Stadt mit 22 Lastwagen, 25 Kipploren und einigen Traktoren zu beseitigen. Dieser Fuhrpark schafft kaum ein Drittel. Fast zur Hälfte ist das Stadtgebiet ohne Kanalisation, so daß bei Regen der Abfall in die ebenerdigen Wohnungen und Küchen geschwemmt wird. Mit der Wasserversorgung steht es nicht besser als mit der Kanalisation. Als die Städtische Entwicklungsgesellschaft Kalkuttas daran dachte, die Gullys zu säubern, wurde ihr mitgeteilt, daß die Gullys wegen Verstopfung der Abflüsse nicht gesäubert werden könnten, die Abflußrohre aber nicht gesäubert werden könnten, weil die Kanalisation verstopft sei, und daß die Kanalisation nicht zu säubern sei, weil die Pumpstationen es nicht mehr schafften.

Es ist einfach unglaublich, daß die reichen Länder nicht in der Lage sind, Spezialtrupps aufzustellen, die mit Pumpgerät und Stadtreinigungswagen hier Abhilfe schaffen.

Was Wunder, daß die Gesellschaftsanalytiker den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung in Klassen- und Rassenkämpfen, in Aufruhr und Guerillakrieg kommen sehen. Wir haben Rassenunruhen bereits in Bombay erlebt, in Manila die Vertreibung der Bewohner der Bretterstädte durch das Militär, wurden Zeugen von Massakern an malaiischen Chinesen in Kuala Lumpur, sahen Schießereien in Peru und die blutige Unterdrückung studentischen Protests überall zwischen Seoul und Bangkok. Unruhen bei der Beschaffung von Lebensmitteln werden nahezu täglich aus den verschiedenen indischen Provinzen gemeldet.

274

Wenn die reichen Völker sich nicht einer in Flammen aufgehenden Welt gegenübersehen wollen, in der erbitterte Menschen ihrer Wut in wilden Zerstörungsakten Luft machen, so sollten sie in ihrem eigenen Interesse sich um diese Probleme kümmern. Auch aus Angst vor dem Vordringen des Kommunismus mag sich mancher zur Hilfe aufgerufen fühlen.

Das Internationale Arbeitsamt hat durch einen seiner Beamten, H. Lubell, die Ansicht vertreten, daß diese von Armut geschlagenen Wohngebiete nicht tot, sondern voll pulsierenden Lebens seien, weshalb die Probleme nicht in pessimistischer Stimmung angegangen werden dürften.

Das geht an der Sache vorbei. Es ist gar nicht der Zweifel an den Fähigkeiten jener Menschen, sondern vielmehr unsere Unfähigkeit, ihr Elend zu beheben, die zu Pessimismus Anlaß gibt. Denn wenn Vitalität nicht durch geeignete Hilfe in konstruktive Kanäle geleitet wird, kann sie leicht in Destruktivität umschlagen.

2 Städtesterben in der westlichen Welt

Während um die Städte der Dritten Welt die Barriadas immer weitere Kreise ziehen, bis ihre Einwohner die Bewohner der eigentlichen Stadt an Zahl überflügeln, fliehen in der westlichen Welt die Menschen aus den Zentren der Städte, um sich vor der Gewalt und dem Verbrechen in die Annehmlichkeiten eines Lebens in Vororten oder auf dem Lande zu retten.

Detroit bietet ein abschreckendes Beispiel für die Zukunft unserer neuen Megalopolen. 1973 wurden in Detroit mehr Menschen erschossen oder erstochen als während der viereinhalb Jahre Bürgerkrieg in Belfast. Auf 1806 Einwohner der Stadt entfällt ein Mord — die höchste Zahl in den USA. Das Schulsystem bricht zusammen. Die wirtschaftliche Entwicklung versandet. Im Stadtgebiet stehen mehr leere und verlassene Häuser als in irgendeiner Stadt in Amerika. Rund 40000 Einwohner ziehen jährlich fort und lassen sich in den grünen Gettos der Vorstädte nieder, wo sie hinter hohen Zäunen und unter dem Schutz bewaffneter Wachmänner Tag und Nacht leben, sofern sie solchen Schutz bezahlen können.

Selbst in England, wo die Gewalt noch nicht im gleichen Maße angestiegen ist, sind die Städte durch Abwanderung bedroht. Eine britische Zeitung erschien 1973 mit der Überschrift: «Warum es mit Englands Städten nicht weitergeht.» Eine andere Zeitung fragte: «Bricht London jetzt zusammen?» Für wichtige Dienstleistungen fehlt das Personal. Die Londoner Verkehrsgesellschaft verfügt nur über 80% des für die Inspektion der Gleise nötigen Personals. Busse und Züge, die in Abständen von zehn Minuten kommen müßten, fahren oft in einstündigen Abständen. Im Stadtgebiet von Greenwich kam ein Wohnungsbauprogramm «regelrecht zum Erliegen», weil es an weisungsgebendem Personal und an Handwerkern fehlte.

275

Die Schulen finden keine Lehrer, im Gesundheitsministerium schaut man sich vergeblich nach Müllmännern um. Der Grund hierfür ist, daß es die Leute in den Vorstädten billiger und angenehmer finden, zumal sie dort bessere Arbeitsmöglichkeiten haben und nicht mit ermüdenden und teuren Fahrten in das Zentrum rechnen müssen. Eine Einkommenspolitik, welche die Löhne festsetzt, verhindert jeden Versuch, Arbeitskräfte durch höhere Angebote anzulocken. So trocknen also die Zentren der großen Städte langsam aus. Eine Stadt gleicht einer wachsenden Bakterienkultur. In der Mitte einer solchen Kultur sterben die Organismen ab, da sie von außen weder Licht noch Luft mehr bekommen.

«Die Bevölkerung Londons muß unbedingt unter die Sechs-Millionen-Grenze gebracht werden», meint Professor Alan Day von der London School of Economics. Das sind Hoffnungen. Jene, die eisern entschlossen sind, nicht in Panik zu machen, pochen darauf, daß eben die Leute gern in der Stadt leben und daß deshalb die Städte groß würden. Die Nachfrage nach Landwohnungen erweist jedoch die Unwahrheit einer solchen Behauptung.

Eine Gallup-Umfrage zeigte, daß 56% der Amerikaner am liebsten gänzlich auf dem Lande leben wollten, wenn sie die Wahl hätten, während weitere 25% lieber ein Leben in Vororten gewählt hätten. Nur 18% sprachen sich für ein Leben in der Stadt aus. Eine kleine Stadt ist mit weitaus geringerem Aufwand funktionstüchtig zu halten als eine große. In den Vereinigten Staaten kostet die Schulausbildung pro Kopf 12 Dollar in Städten unter 50.000 Einwohnern; sie kostet das Doppelte in Städten zwischen 200.000 und 300.000 Einwohnern, das Vierfache bei 500.000 Einwohnern und 85 Dollar pro Kopf in Millionenstädten.

Ähnlich ist der Gesundheitsdienst in Millionenstädten zwölf mal so teuer wie in Städten unter 50000 Einwohnern, und die Wohlfahrt kostet dem Einzahlenden 88mal soviel. Die Zahl der Verbrechen erweist sich mit 12,8 Raubüberfällen auf 100000 Einwohner in Städten unter 10000 Einwohnern als gering im Vergleich mit 117,6 Raubüberfällen in Städten über einer Viertelmillion, während nach gleichem Verhältnis die Betriebskosten für die Polizei sich verdoppeln. Das sind Fälle, die einem die Sprache verschlagen. Warum tun wir hier nichts?

Das Sterben der Städte ist ein so bekanntes Thema, daß ich auf Ausschmückung verzichten kann.

Immerhin sei bemerkt, daß in übervölkerten Tierpopulationen die Fruchtbarkeit sinkt. Die erst jüngst vervollständigten Experimente John Calhouns, über dessen übervölkerte Mäusekäfige viel geschrieben wurde, zeigen, daß bei einer Rückführung in normale Lebensbedingungen diese Mäuse ihre Fruchtbarkeit nicht wiedergewinnen. Der ihrem Organismus zugefügte Schaden ist irreversibel.

Einige Architekten mit wenig Ahnung von der Wirklichkeit menschlichen Lebens haben behauptet, daß die Megalopolis durchaus zu realisieren sei.

276

Die Einwohner würden in Wohngebietszellen zu je 50.000 Menschen gebracht werden, wo sie angeblich ihre eigene Kultur nach menschlichen Maßstäben pflegen könnten. Richard L. Meier von der Universität von Michigan hat diesen Gedanken nahezu enthusiastisch ausgemalt. «Die Art von Stadt, die zu erfolgreichem Wettbewerb auch in Zukunft imstande sein wird», sagt er mit dem echten Vertrauen des Amerikaners in das Geld, «ist jene, die Wohlstand hervorbringt. Die Planung wird daher einen anderen Weg einschlagen müssen» — also einen anderen als den einer Stadt, wo sich «stille Zufriedenheit finden läßt».

Er zieht Städte in Betracht, die nach ethnischen Gruppen eingeteilt sind, von denen jede ihre eigene Sprache sprechen, jede für sich ihre mit Hühnermist gedüngten Algen zur Proteinversorgung züchten solle. Das Wasser der Algenzuchtbecken könne wieder zu Trinkwasser aufbereitet werden. Da diese «Stadtdörfer» auch beschäftigt werden müssen, sei dort ein Arbeitsangebot zu gewährleisten, das großen Arbeitsaufwand, aber nur wenig Rohstoffe erfordere. Was bedeutet, daß kompliziertes Gerät herzustellen wäre. Da aber niemand mehr auf dem freien Land zwischen den Megalopolen leben wolle (die dann 90 bis 95% der Weltbevölkerung zu beherbergen hätten), würden zum Verkehr zwischen diesen Superstädten die Luftwege noch weitaus wichtiger werden als heute. Eine Welt, die man kaum noch erwarten kann.

3 Wohin mit den Menschen?

Auf das Bevölkerungswachstum gehen letztlich alle Probleme zurück. Indien etwa ist es gelungen, die landwirtschaftliche Erzeugung in den Jahren 1961 bis 1971 um 24% zu steigern — aber die Bevölkerung nahm im gleichen Zeitraum um 24,75% zu.

So stellt sich unausweichlich die Frage: Welcher Fortschritt ist ohne Beschränkung des Bevölkerungswachstums überhaupt möglich?

Ansätze einer Änderung zeigt.

Und wer wird recht behalten — die Propheten des Untergangs oder die Optimisten?

Über die Bevölkerungsexplosion ist bereits bis zum Überdruß geschrieben worden, und ich habe die Probleme vor fünf Jahren in meinem Buch <Das Selbstmordprogramm> in allen Einzelheiten diskutiert.

Alles, was ich hier noch vorschlagen möchte, ist daher dies:

Man möge erwägen, ob die Situation sich seither geändert hat oder wenigstens

Die folgende Übersicht faßt zusammen:

277/278

Bevölkerungszahl in Millionen

Zunahme

1950

1970

Lateinamerika

162

283

75 %

Afrika

217

344

59 %

Asien

1355

2056

52 %

Ozeanien

13

19

46 %

Nordamerika

166

228

37 %

Sowjetunion

180

243

35 %

Europa

392

462

18 %

Jene Länder, in denen sich die Familienplanung eindeutig bewährt hat, sind: Japan (auf 1000 Einwohner 9,4 Geburten im Jahr 1964), Hongkong (18,9/1970), Taiwan (23/1969) und Singapur (25-28/1967). In beschränktem Maße erfolgreich war sie in Ländern wie Sri Lanka (Ceylon), wo die Geburtenrate von 36 im Jahr 1960 auf 32 im Jahr 1968 fiel, und in Korea (33/1969). Auffällig heben sich diese Länder von einem Staat wie Kenia ab, wo die Regierung für die Geburtenkontrolle nur unerhebliche Summen bereitstellt und wo Wirtschaftsminister Mboya erklärte: «Bevölkerungswachstum ist für die Regierung kein Anlaß zu besonderer Sorge», während ein Gewerkschaftler noch 1970 die Familienplanung angriff, weil sie «von den Arbeitern Verzicht auf das einzige Vergnügen verlangt, das sie haben». In Kenia liegt die Geburtenrate etwa bei 50, die Sterberate ungefähr bei 20 (jeweils bezogen auf 1000 Einwohner).

Besonders alarmierend ist die Lage auf den Philippinen, die wohl die am schnellsten wachsende Bevölkerung der ganzen Welt aufweisen. Die durchschnittliche Kopfzahl einer Familie beträgt dort 7 Personen. Die Philippinen stehen nach ihrer Bevölkerungszahl unter den Ländern der Welt an fünfzehnter Stelle, aber nur an siebenundfünfzigster Stelle, was die Staatsfläche angeht. Für je 4 Philippiner, die sterben oder aus dem Arbeitsprozeß ausscheiden, warten 14, um an ihre Stelle zu treten. Zu 25% besteht die Bevölkerung aus arbeitenden Müttern. Hält diese Explosion weiter an, so werden in einem Jahrhundert auf den Philippinen zusammen Menschen in der Anzahl der heutigen Einwohner Nordamerikas, Südamerikas, Afrikas und der Sowjetunion leben.

Es liegt auf der Hand, daß dies so nicht weitergehen kann. Nahrungsmittelknappheit kündigt sich bereits an.

Nun sind die Philippinen noch ein relativ kleines Gebiet. Ungleich belastender für die ganze Welt sind Großgebiete wie Indien-Bangladesh. Vor allem Indien erteilt uns bittere Lehren, da dort die stärksten Anstrengungen unternommen wurden. Aber trotz der 80.000 ganz- oder teilzeitig tätigen Geburtenplaner, deren Arbeit mit Geldern unterstützt werden, die fast den Etat des Gesundheitsdienstes erreichen, sind die Geburtenraten kaum zurückgegangen.

278

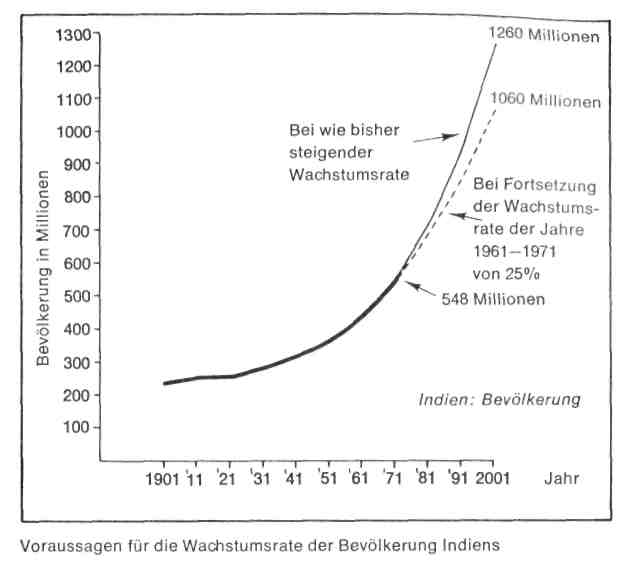

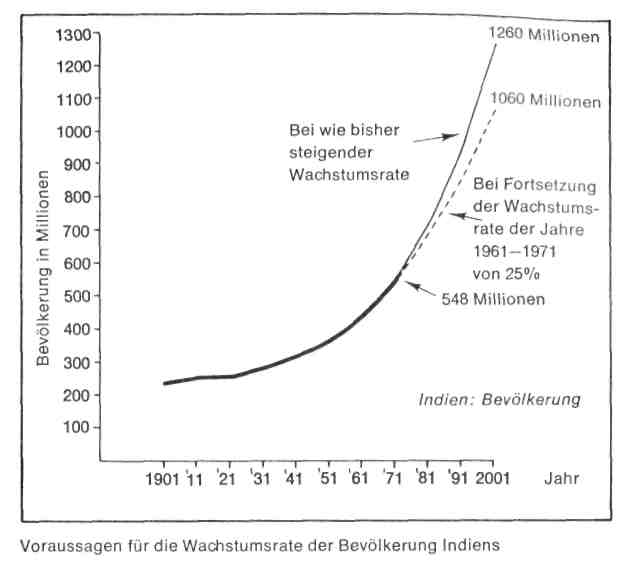

Ein Blick auf das nachfolgende Diagramm gibt Aufschluß über die Veränderungen in der Bevölkerung Indiens und zeigt prima vista, daß die Situation schlimmer als je ist. Die Zuwachskurve senkt sich nicht, sie wird steiler. Für die letzte Zählungsdekade ergibt sich ein Zuwachs von 24,75 % gegen 13,31 % in der voraufgegangenen Dekade.

Dessenungeachtet ist der indische Industrielle J. R. D. Tata unter den Optimisten. «In der Familienplanung», so erklärte er vor dem Symposium der Nobel-Stiftung 1969, «gibt es unverkennbare Anzeichen eines wesentlichen Fortschritts.» Er verwies auf zwei Industriestädte, Jamshedpur und Mithapur, wo die Geburtenrate auf unter 25 gesenkt werden konnte, verglichen mit 40 im nationalen Durchschnitt. Tatsache ist jedoch, daß die Geburtenkontrolle nur in den Städten mit einer bereits auf höherem Bildungsniveau stehenden Bevölkerung und mit erreichbaren Kliniken Erfolge zeitigte. In Südindien war sie ein völliger Fehlschlag.

(Tatas Optimismus ist auch hinsichtlich der landwirtschaftlichen Entwicklung nicht gerechtfertigt: Die «Grüne Revolution» habe den Durchbruch erzielt, sagte er, und die Nahrungsmittelproduktion nehme im Jahr um 5 % zu. In Wirklichkeit aber wiesen die Daten für 1970 einen zweiprozentigen Zuwachs aus, für 1971 indessen überhaupt kein Wachstum.)

279

Altes Herkommen sträubt sich immer noch gegen eine Beschränkung der Kinderzahl, und auf Jungverheiratete Paare wird oft von ihrer Umgebung regelrechter Druck ausgeübt. «Letztlich kann nur eine verzweifelte wirtschaftliche Lage Mann und Frau in einer traditionell eingestellten Umgebung zur Sterilisation veranlassen», schrieb Tara Ali Baig in der indischen Zeitschrift <Serninar>. Allenfalls nach der Geburt von vier, sechs oder mehr Kindern sieht sich die Familie nicht mehr imstande, weitere Esser zu ernähren — und schickt dann die Zehn- bis Zwölfjährigen aus, sich ihren Unterhalt selbst zu verdienen.

Über fünf Jahre hin wurden im Pandschab intensive Anstrengungen unternommen, in sieben Dörfern die Praxis der Geburtenkontrolle bekanntzumachen und auch die Haltung der Menschen zu ändern. Es war ein völliger Fehlschlag. Alles, was in dieser sogenannten Khanna Study erreicht werden konnte, war: Ein Drittel jener Ehepaare, die ohnehin bereits Geburtenkontrolle übten, konnte dazu gebracht werden, sich noch modernerer Verhütungsmethoden zu bedienen. Die Realität war einfach die, daß die Leute nicht bloß deshalb so viele Kinder hatten, weil sie etwa mit einer gleich hohen Kindersterblichkeit wie früher rechneten, sondern auch deshalb, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen große Familien brauchten.

Unter den Dorfbewohnern waren 85% mittlere oder kleine Bauern, die sich den Kauf eines Traktors oder die Anstellung von Arbeitskräften für ihre bescheidenen Felder nicht leisten konnten, die insgesamt oft nur Flächen von 250 Quadratmetern ausmachen.

«Um überhaupt Landwirtschaft betreiben zu können, sind sie auf Familienarbeit angewiesen. Einige weitere Söhne bedeuten nur eine geringfügige Mehrbelastung des Haushalts, aber eine fühlbare Einsparung in den Kosten für die Feldbestellung. Kinder sind oft das einzige Mittel, um zu etwas Wohlstand zu gelangen», schreibt Mahmood Mamdani in einer vernichtenden Kritik des genannten Programms.

Familienplanung ist also nicht nur einfach eine Frage des Bildungsstandards und der Versorgung mit Verhütungsmitteln, wie so viele westliche «Experten» vermeinen. Es hängt alles davon ab, ob das Problem der Armut gelöst wird. Zumindest in Indien kommt die Armut nicht von den hohen Geburtenraten; die Geburtenraten kommen von der Armut. Leicht wird dieser verhängnisvolle Kreis nicht zu durchbrechen sein.

Indien war verärgert über die Taktlosigkeit einiger internationaler Behörden, komplimentierte sie zum Lande hinaus und entschloß sich, allein mit den Problemen fertig zu werden.

Ein Beispiel für das, was mit internationaler Hilfe alles erreicht werden kann, gibt Java. Indonesien steht unter den volkreichen Staaten der Welt an fünfter Stelle:

280

129 Millionen Einwohner, die sich alle 24 Jahre auf das Doppelte vermehren. (Schätzungen für die Bevölkerungszahl im Jahr 2001 schwanken zwischen 220 und 300 Millionen.) Aber was hier zum ernstesten Bevölkerungsproblem der Welt sich auszuwachsen droht, ist die ungemein dichte Besiedlung der Insel Java und des benachbarten Bali, wo 70 % der Gesamtbevölkerung — 80 Millionen Menschen — beheimatet sind, auf einer Fläche, die kaum größer ist als Griechenland mit rund 9 Millionen Einwohnern. Bis zum Jahr 2000 sollen hier 175 Millionen Menschen leben.

Der frühere Präsident Sukarno war als Vater vieler Kinder und Befürworter reicher Nachkommenschaft ein Gegner der Geburtenkontrolle, weil sie dem «sittlichen Verfall» Vorschub leiste. Indonesien könne 250 Millionen Menschen ernähren, behauptete er. Sein Nachfolger, General Suharto, betrieb eine Politik in ganz anderem Sinne: Zunächst ließ er gleich einmal eine Million Menschen umbringen (meistens Chinesen) und etwa zweitausend Kliniken für Familienplanung einrichten. Hilfskräfte wandern von Dorf zu Dorf und überreden die Frauen zur Teilnahme an den Unterweisungen. Empfängnisverhütende Mittel werden frei ausgegeben (allerdings bloß in der Theorie, da in der Praxis die damit betrauten Amtspersonen ihr mageres Salär durch Gebührenerhebung aufzubessern suchen).

wikipedia Sukarno 1901-1970 wikipedia Suharto 1921-2008 wikipedia Nasakom wikipedia Gelenkte_Demokratie

Auf Bali, unter einer vorwiegend hinduistisch-buddhistischen Bevölkerung, hatte die Kampagne Erfolg. Bei den mohammedanischen Javanern waren die Ergebnisse weniger günstig — religiöse Motive gaben hier den Ausschlag. Dabei werden starke Anreize für Geburtenbeschränkung gegeben: Soldaten oder Zivilbeamte mit über drei Kindern erhalten keine Beförderung, auch keine Genehmigung für Auslandsreisen. Durch solche Regelungen und durch nahezu unbegrenzte Geldzuwendungen der Weltbank benutzen jetzt 20% der Bevölkerung empfängnisverhütende Mittel; diese Zahl geht über die ursprünglichen Annahmen der Weltbank hinaus, die erst für 1975 damit gerechnet hatte.

Doch ein Nullwachstum der Bevölkerung ist nicht in Sicht. «Lassen wir das Nullwachstum», äußerte Dr. Judono, einer der führenden Beamten, gegenüber Jon Tinker vom <New Scientist>. «Wenn wir es innerhalb einer Generation schaffen, auf anderthalb Prozent Zuwachs im Jahr zu kommen, dann wäre das schon erträglich.» Aber ein Bevölkerungswachstum von 1,5% im Jahr bedeutet 300 Millionen Menschen auf Java im Jahr 2050. Da sieht man das Problem in seinen ganzen Ausmaßen.

In der westlichen Welt wiegt man sich gern in dem Glauben, es steht ja alles zum besten, und so verweist man denn darauf, daß im Laufe der Industrialisierung die Geburtenraten zu fallen pflegen. Das trifft zwar zu, aber vergessen wird, daß dieser Prozeß in Europa über Generationen ging und daß es auch dabei nicht zu einem völligen Gleichgewicht von Geburten und Sterbefällen kam.

281

Nach zwei Jahrhunderten der Iridustrialisierung hat Großbritannien immer noch eine anwachsende Bevölkerung. Gleiches gilt für Japan, das oft als ein Musterbeispiel gelungener Geburtenkontrolle angeführt wird.

Mit Begeisterung wird auf fallende Geburtenziffern hingewiesen, ohne daß man danach fragt, wie es mit den Sterberaten steht, die doch oft noch schneller fallen.

Allzuleicht wird da einem angeblichen Abwärtstrend in der britischen Bevölkerungsentwicklung vertraut, der aber leicht darauf zurückzuführen sein mag, daß die Ehepaare sich mit einem Kind noch etwas Zeit lassen oder größere Zeitabstände von Geburt zu Geburt legen, weil sie Verhütungstechniken bewußter handhaben — auf eine wirkliche Verkleinerung der Familien ist da nicht ohne weiteres zu schließen. Immerhin sind jene Frauen bereits geboren, die in den 1990er Jahren ihre Babies zur Welt bringen werden, und wir wissen, daß sie in allen Ländern zahlreicher sind als in den vorausgegangenen Zeitabschnitten.

Hier haben wir das Phänomen des «demographischen Beharrungsvermögens»: Es dauert etwa zwanzig Jahre, bis ein Rückgang in den Geburtenraten sich auf die Bevölkerungsentwicklung auswirkt, selbst wenn die Sterberaten konstant sind. In England mit seiner Geburtenrate von etwa 14,7 werden für jeweils 100 Frauen in den Zwanzigern des Jahres 1971 zwei Jahrzehnte später 120 Frauen der gleichen Altersgruppe leben. Bis zum Jahr 2012 erwartet man einen Zuwachs um 10 Millionen Menschen.

Allein in China mit seiner disziplinierten Bevölkerung sind eklatante Erfolge erzielt worden. In Befolgung von Maos Maxime: «Der Anarchie in Fragen der Vermehrung des Menschen darf nicht das Feld überlassen werden. Es ist auch nötig, Geburten zu planen», wird die Bevölkerungsplanung auf drei Grundstufen der sozialen Organisation betrieben: in der Produktionsgruppe, in der Produktionsbrigade (die aus sieben bis zwanzig Gruppen besteht) und in der Kommune (10.000 bis 60.000 Mitglieder). Im November setzen sich die Produktionsgruppen mit den Parteikadern zusammen und stellen einen Plan auf, wie viele Babies geboren werden sollen und wer für sie während der fünf Jahre sorgt.

Jungverheiratete haben als erste Anspruch, nach ihnen Ehepaare mit weniger als drei Kindern, dann Frauen, deren letztes Kind bereits vier oder fünf Jahre alt ist. Ist für eine Frau der Beginn der Schwangerschaft für eine Zeit geplant, in der ihr Mann aus Arbeitsgründen nicht zu Hause ist, dann kann sie mit einer anderen Frau tauschen. Bei Neuvermählten erwartet man keine Maßnahmen zur Geburtenkontrolle, ehe nicht ihr erstes Kind zur Welt gekommen ist. Die Pille wird großzügig verteilt und Schwangerschaftsabbruch häufig praktiziert, wobei allein der Wunsch der Mutter ausschlaggebend ist.

282

Während von einigen Kommunen bekannt wurde, daß sie die Geburtenrate auf 19 oder weniger senken konnten, weiß man doch nicht genau, inwieweit sich das System wirklich bewährt hat, da China keine allgemei

nen Daten über die Zahl der Neugeborenen veröffentlicht und die Ergebnisse der Volkszählungen nicht verläßlich erscheinen. Selbst die chinesische Regierung kennt nicht genau die Bevölkerungszahl ihres Landes, die durch die chinesische Planungsabteilung auf weniger als 750 Millionen Menschen geschätzt wurde, durch das chinesische Handelsministerium aber auf 830 Millionen. Man veranschlagt die jährliche Wachstumsrate der Bevölkerung auf 2%.Aber trotz aller Bestrebungen weiß die Hälfte der Weltbevölkerung immer noch nichts über wissenschaftliche Empfängnisverhütung, und nur ein Drittel wendet sie an. Jede Sekunde sind auf der Erde zwei Münder mehr zu füttern. Jeden Tag gibt es 200000 Geburten mehr denn Todesfälle, 6 Millionen mehr in jedem Monat. Das Hauptproblem unserer Tage ist nicht gelöst worden, und es wird uns in nächster Zukunft noch schwer zu schaffen machen. Die Vorhersagen für den Stand der Weltbevölkerung in zwanzig Jahren sind nach wie vor gültig, und das Wachstum wird wohl noch darüber hinaus weitergehen.

Besonders deutlich wird eine solche Perspektive in Bangladesh, dessen Bevölkerung 1973 bei 73 Millionen lag. Nach einer von der UN Relief Organization unterstützten Arbeit, die auf Vorhersagen des Harvard University Center for Population Studies beruht, hat es den Anschein, daß selbst bei einer drastischen Reduzierung der Fortpflanzungsrate von heute 6,5 auf 2,2 die Bevölkerung im Jahr 2003 bei 153 Millionen liegen wird. Wenn Bangladesh bis um die Jahre 2000-2005 die Reproduktionsrate erreicht und dann beibehält, wird die Bevölkerung noch bis zum Jahr 2070 wachsen — sie hätte dann 234,6 Millionen erreicht. Dies bedeutete eine Bevölkerungsdichte von 2750 Einwohnern auf die Quadratmeile (2,6 Quadratkilometer) bei Annahme rückgängiger Geburtenzahlen, aber von 4260 Einwohnern ohne Geburtenrückgang — nicht mehr vorstellbare Zahlen.

Bis zum Jahr 2003 wird die Bevölkerung pro 4000 Quadratmeter bebaubaren Landes 6,8 Personen betragen (also ein Feldstreifen von etwa 35 Meter Länge und 16 Meter Breite für eine Person). Wie sollen die Menschen dann ihr Leben fristen? «Eine völlige Umwandlung der bisher gültigen Formen von Grundbesitz und dörflichem Wohnen wird von zentraler Wichtigkeit sein, damit moderne landwirtschaftliche Methoden zum Zuge kommen können», sagt die UN Relief Organization. Selbst in Europa wäre bei einem Absinken der Zuwachsrate auf 0,9 noch mit einem weiteren Wachstum zu rechnen, und erst nach fünfzig Jahren wäre der gegenwärtige Stand unterschritten.

Angesichts solcher Zahlen ist es kaum verständlich, daß in manchen Ländern Familienplanung immer noch als unwichtig betrachtet wird, ja manchmal sogar als ein Trick der westlichen Welt zur Erhaltung ihres Einflusses.

Unverständlich auch, daß die katholische Kirche sich immer noch gegen die Familienplanung stellt.

283/284

Brasilien plant sogar, mehr Menschen ins Land zu holen, und Argentinien hat eine Kampagne für die Verdoppelung seiner Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts eingeleitet.

Bevölkerungsprobleme werden in der UNO nicht diskutiert (und wurden auch bei der Stockholmer Umweltkonferenz außer acht gelassen); man fürchtet, bestimmten Ländern zu nahe zu treten.

Soviel ich sehe, könnte nur eine Maßnahme die Situation über Nacht verändern: die Entdeckung einer einfachen Methode, die gewährleistet, daß der Anteil der männlichen Neugeborenen überwiegt. Menschen in urtümlichen Verhältnissen ziehen fast überall Söhne den Töchtern vor, da sie bessere Arbeitskräfte sind, und so würde diese Methode schnell übernommen werden. Es erübrigt sich zu betonen, daß bei einem erheblichen Abnehmen des weiblichen Anteils unter den Neugeborenen die Bevölkerung bereits in fünfzehn oder zwanzig Jahren zu sinken beginnt. Statt weiter Geld in die Erforschung neuer empfängnisverhütender Mittel zu stecken, würde man sich in einer vernünftigeren Welt lieber der Lösung dieses Problems zuwenden.

4 Stillgesessen!

Hat man eine bestimmte Menge Gas in einem Behälter, dann läßt sich der Druck auf dessen Wandungen durch zwei Maßnahmen erhöhen: Entweder pumpt man noch mehr Gas hinein, oder man erwärmt das Gas im Behälter. Bei Erwärmung schießen die Gasmoleküle kreuz und quer dahin, wobei sie mit höherer Geschwindigkeit gegeneinander wie gegen die Wände des Behälters stoßen.

In ganz ähnlicher Weise ist die Wirkung einer mobilen Bevölkerung auf die Umwelt und auf die einzelnen Individuen intensiver als bei einer stabilen Bevölkerung. Da aber die Weltbevölkerung nicht nur beweglicher als je zuvor ist, sondern außerdem auch zunimmt, wird ihr Druck auf die Umwelt geradezu multipliziert. Am leichtesten dürfte die Mobilität zu reduzieren sein, und damit ist auch tatsächlich zu rechnen.

Moderne Transportmittel, vor allem das Auto, ermöglichen vielen Menschen den Besuch bestimmter Gebiete in solchen Massen, daß die Besucherströme kaum mehr in angemessene Bahnen zu lenken sind. Eine Stadt wie Florenz, die jeder Tourist sehen möchte, wird so zu einem Alptraum. Die Sixtinische Kapelle in Rom ist nur noch ein einziges Gedränge, eine Kakophonie von Stimmen in einem Dutzend verschiedener Sprachen, morgens bis abends. In der Westminster Abbey in London drängen sich dreitausend Menschen in einem Raum, der für siebenhundert berechnet ist. Der Reiz abgelegener Dörfer wird verdorben durch Gruppen jugendlicher Touristen mit ihren Gitarren (nur allzuoft interessieren sie sich gar nicht für das, was eigentlich das Ziel ihres Besuchs hätte sein sollen).

284

In den Vereinigten Staaten muß man den Besuch eines der berühmteren Nationalparks schon Monate zuvor buchen, und die Wanderwege mußten dort bereits asphaltiert werden, um der Beanspruchung standzuhalten. Die Einführung von Schneemobilen, Dünenfahrzeugen und allen möglichen geländegängigen Motorwagen haben Gebiete zugänglich gemacht, die früher nicht leicht zu erreichen waren, und Glasfiberboote mit Außenbordmotoren haben dem wilden Ansturm auf Inseln und abgelegene Seen und Küsten Vorschub geleistet.

Das gegenwärtig am meisten bedrohte Gebiet ist der Pazifik, der den Japanern, diesem Volk begeisterter Touristen, vor der Haustür liegt. Britische Luftfahrtgesellschaften haben für die nächsten zehn Jahre eine Zunahme des Verkehrs in die Karibik um 100 %, nach Japan um 150 % und nach Australien um 200 % vorausberechnet. (Dies war allerdings vor der Ölkrise, die Korrekturen nach unten veranlaßte. Aber ich habe bereits darauf hingewiesen, daß Treibstoffe schon in wenigen Jahren wieder in Fülle verfügbar sein werden.) Mancherorts sind die Behörden inzwischen dazu übergegangen, den Bau von Hotels und Ferienwohnungen zu beschränken, damit der Zustrom von Ortsfremden gestoppt wird.

Bis zum Jahr 1980 erwartet man (abgesehen von den Fidschiinseln mit 500% Tourismus-Zuwachs und Französisch-Polynesien mit ähnlicher Zuwachsrate) sehr hohe Zunahmen des Fremdenverkehrs in Neuseeland, Australien, Mexiko, Südamerika und im Maghreb, wobei die Reihenfolge der Aufzählung den jeweiligen Anteilen entspricht. Für alle diese Länder erwartet man jährliche Zuwachsraten von über 10%. Zwar nimmt der Tourismus dort enorm zu, aber die absolute Anzahl der Touristen selbst ist immer noch relativ klein, da auch weiterhin die Hälfte aller Touristen nach Kanada, den USA, Frankreich und Spanien strömen werden.

Bislang setzten die meisten Vorhersagen für die Entwicklung des Tourismus zu niedrig an. Im Jahr 1968 sagte das österreichische Wirtschaftsinstitut voraus, daß 1980 die Einkünfte aus dem Fremdenverkehr 25 Milliarden Schilling erreichen würden. Diese Zahl ist jedoch bereits 1970 überschritten worden. Im Jahr 1962 rechnete das US-Luftfahrtbüro für das Rechnungsjahr 1967/1968 mit 85,9 Millionen Flugpassagieren (mir gefällt die Akkuratesse der Neun hinter dem Komma). In Wirklichkeit flogen aber 153 Millionen Menschen. Für Großbritannien hat im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Errichtung eines dritten Londoner Flughafens der Roskill-Report 26 Millionen England-Besucher für 1991 vorausgesagt und 40 Millionen für 2006 — verglichen mit 7 Millionen zum Zeitpunkt seiner Abfassung.

Die Regierungen begrüßen den Tourismus, weil er Geld ins Land bringt, aber es beginnt auch die Einsicht zu dämmern, daß er ebenfalls verschleierte Kosten auferlegt. Wenn zum Beispiel all jene 15 Millionen Menschen, die im Jahr 1980 London besuchen wollen, untergebracht werden müssen, so werden hierfür in ganz London 220.000 Betten mehr als im Jahr 1970 bereitzustellen sein.

285

Das bedeutet gleichzeitig 100.000 Menschen mehr, die im Hotelfach beschäftigt sind, gar nicht zu reden von irgendwelchen Hilfsdiensten wie zum Beispiel Reinigungen. Eine solche Menge Touristen beansprucht Wasserversorgung, Verkehrsmittel, die gesundheitliche Betreuung, und dies mit starken saisonbedingten Schwankungen. Parkplätze müssen eingerichtet werden, und die Bürger der Stadt müssen für sie zahlen. Und wenn, wie vorausgesagt, 40 Millionen Touristen eine Insel von 70 Millionen Einwohnern besuchen, so wirkt sich dies wirtschaftlich aus. In England sieht die für Handel und Industrie zuständige Behörde einen Kredit von 1000 Pfund Sterling pro Übernachtungsraum vor, um damit einen Anreiz für den Bau von Hotels zu geben. Auf abgelegenen Inseln kann das Zahlenverhältnis von Einwohnern zu Touristen noch ungünstiger ausfallen.

In seinem Buch <Tourism: Blessing or Blight?>, dem ich einige meiner Zahlen entnommen habe, zitiert George Young eine neuere Untersuchung, die als wünschenswertes Zahlenverhältnis einen Touristen auf 50 Ortsansässige vorschlägt, wobei sie für einige Gebiete ein Maximum von 3 Touristen auf 50 Einwohner in Kauf nimmt. Aber auf den karibischen Cayman Islands ist das Verhältnis bereits 1 zu 5. Auf der Insel Saint-Martin hat eine Bevölkerung von 7000 Menschen auf einer Fläche von 40 Quadratkilometern alljährlich die Rolle des Gastgebers für 130.000 Besucher zu spielen.

Es überrascht nicht, daß sich da Widerstand meldet. Auf den Bermudas sind für die nächsten fünf Jahre alle neuen Hotelprojekte auf Eis gelegt worden. Auf Jamaika werden die Hotelgrundstücke von bewaffneten Mannschaften überwacht. Auf Puerto Rico sind bereits Bombenanschläge auf Hotels in amerikanischer Hand verübt worden. Auf Santa Lucia müssen derart viele Lebensmittel für Touristen eingeführt werden, daß die Handelsbilanz aus dem Gleichgewicht kam, während die heimische Bananenerzeugung ruiniert wurde. In Griechenland hat es böses Blut gemacht, daß von der Regierung große Summen bereitgestellt wurden, um Privatvermietern die Herrichtung von Häusern zur Beherbergung von Touristen zu ermöglichen, während noch immer viele Griechen in ärmlichen Wohnverhältnissen leben müssen. In Mexiko erging ein Verbot gegen Landkäufe durch Ausländer innerhalb einer 80 Kilometer breiten Zone entlang der Meeresküste.

Auch auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs erweist sich die Umweltverschmutzung als Problem: Viele Seen sind wegen der Abwässer großer Hotels zu toten Gewässern geworden, und das ganze Mittelmeer ist in Gefahr, eine einzige Kloake zu werden.

Abgesehen von den wirtschaftlichen Auswirkungen sind die Einflüsse der Touristen bedenklich, die zur Zerstörung der landschaftsgebundenen Kultur beitragen.

286

Allzuoft sind die Einheimischen in den Augen der Touristen nur Spieler in einer ihnen zu Ehren aufgezogenen Show: Wenn sie ihre Häuser betreten, ihre Sachen anbieten und den wild um sich fotografierenden Fremden als lebensvolle Motive dienen, wirkt es, als hätten sie kein eigenes Leben.

Hier vor allem hat die sich jüngst entwickelnde Abneigung gegen den Tourismus ihre emotionale Basis.

Widerstand regt sich auch gegen anhaltende Fremdeinwanderung, oft

mehr aus den gerade genannten Gründen als aus rassistischem Vorurteil. So haben in Kalifornien einige Gebiete regelrechte Zuzugsquoten aufgestellt, die sich mit den seit langem bestehenden Einwanderungsquoten verschiedener Staaten vergleichen lassen. Unter den Walisern und den Bewohnern von Cornwall regt sich ebenfalls Widerstand gegen englische Zuzügler und Besitzer von Ferienwohnungen. Die Schweizer, die bei einer Bevölkerung von 6,3 Millionen über 1 Million Ausländer in ihrer Mitte haben, schoben allem weiteren Zuzug aus dem Ausland einen Riegel vor.Tatsächlich deutet alles darauf hin, daß wir künftig eine mehr statische Welt zu erwarten haben. Vielleicht wird es dann Ausreisegenehmigungen geben, die ebenso umständlich auf dem Behördenweg erwirkt werden müssen wie heute die Visa für manche Länder. Bezeichnend ist, daß die Länder der Europäischen Gemeinschaft, von denen es zunächst geheißen hatte, sie wollten für Reisen innerhalb des Gebiets der Gemeinschaft genausowenig Beschränkungen gelten lassen wie für den Verkehr der einzelnen Mitgliedsstaaten untereinander, von ihrem Vorhaben wieder Abstand genommen haben. George Young hält es für möglich, daß statt der üblichen Plakate mit dem Werbeslogan «Come to Britain» bald andere an den Anschlagflächen zu sehen sein werden, deren Text lautet: «Please do not come to Britain this year».

5 Landwirtschaft — so nicht ^^^^

Das wilde Wachstum der Städte in der Dritten Welt ist das Ergebnis einer unsinnigen Landwirtschaftspolitik. Wir versuchen die Lebensmittelerzeugung dadurch zu heben, daß wir die Entwicklungsländer zur Übernahme der arbeitsintensiven landwirtschaftlichen Methoden des Westens bewegen. Aber jeder Traktor, den wir in ein asiatisches Entwicklungsland schicken, treibt fünf Leute vom Land in die Stadt; jede Tonne Kunstdünger bewirkt das gleiche.

Für den Westen bringt es Profit und erscheint vernünftig, eine intensive Bewirtschaftung zu betreiben, da Arbeitskräfte beim bestehenden Lohnniveau hohe Kosten verursachen und die Industrie ja auch tatsächlich für in der Landwirtschaft frei werdende Arbeiter genug Plätze zur Verfügung stellen kann. In den Entwicklungsländern aber bestehen solche Verhältnisse nicht. Je mehr wir urch westliche Maßnahmen das Ernährungsproblem zu lösen versuchen, um so mehr werden daher arbeitswillige Menschen zur Abwanderung in die Städte gezwungen. Da aber nur wenige wirklich produktive Arbeit dort finden, bleiben sie Slumbewohner ohne Hoffnung.

287

Eine rationale Lösung wäre, zur extensiven Bewirtschaftung zurückzukehren, wobei durch Bebauung größerer Ackerflächen ein Ausgleich für die Ertragssteigerung mittels intensiver Bewirtschaftung gesucht werden müßte. So würden auch wieder mehr Arbeitsplätze geschaffen, und die Entwurzelten könnten aus den Städten zurückkehren. Ich übertreibe jetzt etwas in einer bestimmten Richtung, denn natürlich muß auch intensiver bewirtschaftet werden. Aber bislang hat man sich wohl allzu ausschließlich darauf verlassen, und die Anbaugebiete sind kaum erweitert worden.

Allerdings muß man sich klar darüber sein, daß in vielen Ländern der Ackerboden knapp ist. Und der Dschungel läßt sich nicht über Nacht in Ackerland verwandeln. Das wahre Problem sind aber die Grundbesitzverhältnisse. So entspricht in weiten Gebieten Südamerikas eine extensive Bewirtschaftung nicht den Interessen der Grundeigentümer, die große Areale als Weideland, Kaffeeplantagen oder auch als verwahrlostes Brachland in Besitz halten.

So sind in Wahrheit alle Bemühungen westlicher Landwirtschaftsexperten um die Behebung des Welternährungsproblems von Beginn an durch eine gewaltige Fehlannahme in eine Sackgasse gedrängt worden, deren Natur erst jetzt langsam klarer zu werden beginnt. Der Irrtum war, daß man die Leistungsfähigkeit einer Landwirtschaft vom Hektarertrag hat messen wollen. Es war dies die traditionelle Methode, weil der kleine Bauer mit nur bescheidener Landfläche, die nur selten vergrößert werden konnte, einen höheren Lebensstandard nur durch Ertragssteigerung zu gewinnen vermochte. In jüngerer Zeit ist dann in den westlichen Ländern angesichts der Notwendigkeit, Bodenflächen für landwirtschaftsfremde Zwecke wie Straßenbau und Flugplatzanlagen zu nutzen, der Druck auf den Bauern zum Übergang auf intensive Anbaumethoden noch gestiegen.

Wenn wir aber das Ernährungsproblem als Ganzes betrachten, scheint es doch als bessere Lösung, die Anbauflächen zu vergrößern und dadurch die Erträge zu steigern, statt mit Kunstdünger, Pestiziden und teuren Maschinen auf der bestehenden Nutzfläche mehr zu ernten. Doch obwohl errechnet wurde, daß sich die Fläche bebaubaren Landes auf der ganzen Welt verdoppeln ließe, sind bloß armselige 0,7% pro Jahr über ein Vierteljahrhundert bis 1985 vorgesehen. Alle Maßnahmendrangen nur darauf, durch Übernahme westlicher Methoden die Erträge zu steigern, wobei wohl die Interessen der entwickelten Länder im Spiel waren, denen der Verkauf von Geräten, Dünger und landwirtschaftlichem Zubehör an die unterentwickelten Länder gute Gewinne eintrug.

Es gibt aber auch zwei Betrachtungsweisen des Problems, die der Sache angemessener sind als das Schielen auf Hektarerträge. Die eine geht aus vom Gesichtspunkt des Energieverbrauchs, die andere vom Gesichtspunkt der verfügbaren menschlichen Arbeitskraft.

288/289

Rechnet man einmal aus, wie hoch der Energieaufwand bei der Nahrungsmittelerzeugung ist — nicht nur für landwirtschaftliche Maschinen, sondern auch für die Herstellung der Kunstdünger, Schädlingsbekämpfungsmittel und Unkrautvertilger, für Trocknungsprozesse, für die Erstellung von Schuppen und Zäunen und nicht zuletzt auch für die Verteilung der Produkte —, dann wird man finden, daß vielfach mehr in die Produktion hineingesteckt wird, als schließlich unter dem Strich dabei herauskommt. Dies gilt zwar im allgemeinen nicht für die Getreideerzeugung, wohl aber für Zuckerrüben, Farmeier und Farmhühner, vor allem aber für den Fisch.

In einer für die UNESCO erarbeiteten Studie hat Gerald Leach nachgewiesen, daß in Großbritannien für die Kartoffel das Verhältnis von Energieinput zu Energieoutput 1,0 beträgt, für die Zuckerrübe aber 0,5 — hier wird also doppelt soviel an Energie hineingesteckt, als wieder dabei gewonnen wird. Für die Eier von der Hühnerfarm ist das Verhältnis 0,16, für Farmhühner 0,11 und für die Hochseefischerei gar 0,073, was bedeutet, daß nahezu fünfzehnmal soviel Energie (zumeist aus Öl) verbraucht wird, als wiedergewonnen wird.

Tatsächlich braucht man 1 Gallone Erdöl (rund 4 Liter), um 1 Pfund tierisches Eiweiß zu gewinnen. Engländer verzehren aber alljährlich pro Kopf etwa 37 Pfund tierisches Eiweiß. Die britische Landwirtschaft verbraucht 6 % der gesamten Energie bei der Produktion, und weitere 8% werden bei der Marktverteilung aufgewendet. Leach weist darauf hin, daß der Konsument, der im Auto zum Einkauf einer Flasche Milch fährt, mehr Energie verbraucht, als er durch den Verzehr erhält. Auch durch Verpackung wird viel Energie verschwendet, vor allem bei Aluminiumdosen, in die mehr Energie bei der Produktion eingebracht wird, als das darin enthaltene Nahrungsmittel enthält.

Diese Energieverschwendung nimmt sprunghaft zu. Ein Aufsatz in dem amerikanischen Wissenschaftsmagazin <Science> legt dar, daß über den Zeitraum von 1950 bis 1970 die für den Maisanbau verwendete Menge Kunstdünger um das Siebeneinhalbfache zunahm; daß der Verbrauch von Insektiziden im gleichen Zeitraum um das Zehnfache anstieg, der Verbrauch von Unkrautvertilgern aber um das Zwanzigfache; daß sechsmal soviel Energie verbraucht wurde. In den USA benötigt man zum Maisanbau auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern die Energiemenge von 1100 Litern Erdöl. Während wohlhabende Länder, vor allem bei dichter Besiedlung, derartige Verfahrensweisen lohnend finden mögen, sind diese doch für arme und mit Schwierigkeiten in der Handelsbilanz kämpfende Länder unsinnig.

Insgesamt gesehen muß klar sein, daß ein solches System ökologisch ungesund ist. Der immer ganz auf dem Boden der Tatsachen stehende Realist wird nun entgegnen: «Ungesund oder nicht — für die nächsten paar Generationen wird's jedenfalls funktionieren. Was soll's dann noch?» Doch auch da kann niemand so sicher sein, wenn wir die Ernährungslage der Welt in Augenschein nehmen. Der Hunger ist wohl schon näher, als mancher denkt.

289-290

#

Gordon Rattray Taylor (1975) Zukunftsbewältigung