|

Wirklichkeit

in Utopien

Ursula

Le Guin Planet

der Habenichtse

dlf 2001

Von Rolf Cantzen Serie: Wortspiel/Zeitreisen

dlf

zeitreisen/142632/index.html

Seht!

Ich zeige euch den letzten Menschen. "Was ist Liebe? Was ist Schöpfung?

Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?" - so fragt der letzte Mensch. Die Erde

ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte.

"Wir

haben das Glück erfunden" - sagen die letzten Menschen und blinzeln.

Die

Utopie sei nach dem Zerfall des Staatssozialismus endgültig erledigt, weil

gründlich diskreditiert - so meinen zahlreiche Wissenschaftler und

Publizisten.

"...

die Vertreter der Utopie sind zur Gewalt entschlossen und zwar zur Anwendung

einer letzten und äußersten Gewalt ...", so der Historiker Ernst

Nolte.

"...

die Utopie verlangt ihrem Wesen nach stets eine totale Gesellschaft. Es gibt

keine liberale Utopie.", behauptet der Publizist

Joachim Fest und verkündet: "Das utopische Zeitalter ist

beendet."

"Wir

haben das Glück erfunden" - sagen die letzten Menschen und blinzeln.

Die

heutigen Hüter des Bestehenden scheinen es erfunden zu haben - das Glück -

Friedrich Nietzsches "letzte Menschen" ebenso:

Man

hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber man

ehrt die Gesundheit.

Wir haben keine Gesetze als das eine und einzige Prinzip der gegenseitigen

Hilfe. Wir haben keine Regierung als das eine und einzige Prinzip der freien

Gesellschaftsbildung. Wir haben keine Staaten, keine Nationen, keine

Präsidenten, keine Premiers, keine Häuptlinge, keine Generäle, keine

Bosse, keine Bankiers, keine Hausbesitzer, keine Löhne, keine Wohlfahrt,

keine Polizei, keine Soldaten, keine Kriege. Und auch sonst haben wir nicht

viel. Wir sind Teiler, nicht Besitzer.

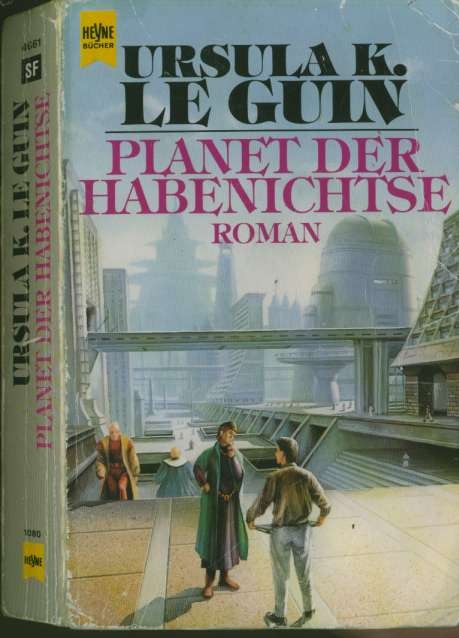

Ursula

K. Le Guins "Planet der Habenichtse" - englisch: "The

Dispossessed" trägt den programmatischen Untertitel:

"An ambiguous

Utopia", eine zweideutige, besser: eine gebrochene Utopie, eine Utopie,

die keine perfekte, keine endgültige und ideale Gesellschaft darstellt, wie

es in den klassischen Utopien der Fall war.

Die

klassische Utopietradition ist geprägt worden von Platon, von Platons

Politeia. Sie hat von ihm den strikten Antiindividualismus übernommen. Das

Ganze als Ausdruck einer kollektiven Vernunft ist sozusagen mehr Wert als

der Einzelne. Der Einzelne als Individuum kann sich nur definieren dadurch,

daß er in Übereinstimmung mit den Institutionen des idealen Gemeinwesens

funktioniert. Seine Subjektivität ist eher ein Störelement im

reibungslosen Funktionieren des Ganzen.

Prof.

Dr. Richard Saage von der Universität Halle-Wittenberg gehört zu den

wenigen Politikwissenschaftlern, die sich heute noch - am vielbeschworenen

"Ende des utopischen Zeitalters" - mit Utopien beschäftigen -

weniger allerdings mit den klassischen Utopien Platons und den autoritären

Utopien der Renaissance.

Campanellas

erfundenes Glück ist ein bis in den privatesten Bereich hinein geregeltes:

Sie

gehen nach Anordnung des Aufsehers zu Bette. Aber nicht eher schreiten sie

zur geschlechtlichen Vereinigung, als bis sie die Speise verdaut und zu Gott

gebetet haben.

Auch

viele sozialistische Utopien des 19. Jahrhunderts plädieren für ein gut

organisiertes Glück. Für Spontaneität und individuelle Selbstverwirklichung

ist kein Platz.

Demgegenüber

knüpfen die sogenannten postmateriellen Utopien an anarchistische Tendenzen

des utopischen Diskurses an.

Eine

dieser "postmaterialistischen" Utopien ist Le Guins Planet

der Habenichtse. Hier gibt es keinen Luxus, keine Gesetze, keine

Polizei und mehr individuelle Selbstbestimmung - nicht trotz sondern wegen des

hier praktizierten Kommunismus.

Anarres

ist nicht wunderbar. Es ist eine häßliche Welt. Alles öde, alles trocken.

Die Städte sind sehr klein und langweilig, richtig trostlos. Keine

Paläste. Wir sind arm, wir leiden Mangel. Ihr habt, wir haben nicht. Hier

ist alles schön. Nur die Gesichter nicht. Auf Anarres ist gar nichts

schön, nichts außer den Gesichtern. Die anderen Gesichter, die Männer und

Frauen. Etwas anderes haben wir nicht, wir haben nur uns. Weil unsere

Männer und Frauen frei sind; da sie nichts besitzen, sind sie frei. Und

ihr, die Besitzenden, ihr seid besessen.

Der

utopische Science-fiktion Le Guins wurde gleich nachdem er 1974 in den USA

erschien als eine Art moderner Klassiker des positiven utopischen Denkens

bezeichnet. Negative Utopien, Utopien mit denen vor negativen Entwicklungen

gewarnt wird, gab es im 20. Jahrhundert zu Hauf ...

...

Orwells "1984", Huxleys "Schöne neue Welt" ...

Die

positiven Utopien, Szenarien einer lebens- und wünschenswerten Welt, wurden

mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt. Außerdem hatte die Utopie noch

nie einen guten Ruf.

Der

Angriff auf die Utopie erfolgte auf der einen Seite aus dem bürgerlichen

Lager: Utopisches Denken wurde mit kommunistischem Denken gleichgesetzt, das

also die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft, das Privateigentum,

abschaffen und durch das Gemeineigentum ersetzen will. Auf der anderen Seite

wurde die Utopie aber auch angegriffen von der marxistischen Linken.

"Utopie"

ist ein Kampfbegriff, mit dem zunächst die sogenannten Frühsozialisten

attackiert wurden und schließlich auch die Anarchisten. Ihre eigene Lehre

verstanden Marx, Engels und Nachfahren als "Wissenschaft", auch als

Wissenschaft von der gesellschaftlichen Entwicklung:

...

Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus

...

Dummerweise

blieb die Entwicklung in der Phase eines autoritären Staatssozialismus

stecken.

"Wir

haben das Glück erfunden ..."

...

sagten auch diese "letzten Menschen" und blinzelten - solange wie es

den Staatssozialismus noch gab. Auf dem Planeten Urras, dem Gegenstück des

herrschaftslosen Anarres, hatte ihn der kapitalistische Teil der Welt noch

nicht niederkonkurriert, was zweifellos daran lag, daß der Roman 1974

publiziert wurde, als es auf der Erde den sogenannten Realsozialismus noch

gab.

Wir

sind Sozialisten - wie ihr ...

....

behauptet der Staatssozialist gegenüber dem Anarchisten Shevek im

"Planet der Habenichtse". Als echter Anarchist ging dieser jedoch

entschieden auf Distanz. Auf der Erde endeten solche Umarmungsstrategien für

Anarchisten häufig tödlich.

Ihr

seid Archisten. Euer Staat ist noch stärker zentralisiert als der

kapitalistische. Die Kontrolle eueres Staates wird von einer einzigen

Machtstruktur ausgeübt, die über alles bestimmt: über die Regierung, die

Verwaltung, die Polizei, das Militär, die Bildung, die Rechtssprechung, den

Handel, die Industrie.

Kommen

Sie mit zu uns, sehen sie sich an wie der echte Sozialismus

funktioniert.

Ich

weiß, wie echter Sozialismus funktioniert.

...

nämlich so - oder so ungefähr - wie auf Anarres, meint Shevek, ohne Staat,

ohne Hierarchie, dezentral und ohne eine Einschränkung der individuellen

Freiheit. In ihrem Roman plaziert Le Guin den Anarchismus als eine Art dritten

Weg.

Aber

das Prinzip der gesetzlichen Autorität muß unbedingt aufrechterhalten

werden, sonst degenerieren wir, rutschen wir ab in Anarchie ...

...

sagte ein fetter, finster dreinblickender Mann auf einer Party der vornehmen

Kreise von Urras und scheint vergessen zu haben, daß es sich beim

"Planet der Habenichtse" nicht um einen billigen Propagandaroman

handelt. Kindlers Literaturlexikon versucht eine literaturwissenschaftliche

Einordnung:

Das

Buch stellt einen überaus gelungenen Übergang vom tendenziell

konventionellen Science-fiction-Roman mit den Elementen einer interstellaren

Reise, der Raumschiffe, Roboter und Aliens zur ethische Probleme

diskutierenden Utopie dar, in deren Mittelpunkt die politische Idee steht

...

...

die anarchistische Idee einer Gesellschaft der Freien und Gleichen. Sie

existiert auf Anarres, einem kargen Mond des Planeten Urras.

Urras

ähnelt der Erde der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Hier gibt es

unterschiedliche Gesellschaftsformen, einmal den ausbeuterischen

Kapitalismus mit einem autoritären kriegführenden Staat, dann einen

hierarchischen Staatssozialismus, der jede individuelle Freiheit erstickt

...

...

und gleichsam dazwischen existieren weniger wohlhabende Länder auf deren

Territorium Krieg - Vietnamkrieg - geführt wird.

Der

Roman entstand auf dem Hintergrund der antiautoritären und pazifistischen

Bewegungen der 60er und frühen 70er Jahre. Es war eine Zeit der

Unzufriedenheit und des Aufbruchs. In diesen Jahren entdeckte ein Teil der

US-amerikanischen Linken auch die Theorien der Anarchisten.

Ursula

Le Guin knüpft daran an, wie sie in einem Interview erklärt:

Meine

Anregungen bezog ich von Kropotkin, von den Anarchosyndikalisten

...

...

also der anarchistischen Gewerkschaftsbewegung Ende des 19., Anfang des 20.

Jahrhunderts ...

...

von Paul Goodman, was die Verwaltung der Stadt betrifft; von Murray

Bookchin, was die sanfte Technologie betrifft und seine Art, die Anarchie

als eine einfache Idee darzustellen, die es schön ist sich auszumalen

...

Weitere

Einflüsse: Die antiautoritäre Erziehung, die Anfänge der Ökologiebewegung,

vor allem aber der Feminismus.

Geboren

1929 als Tochter eines Anthropologen und einer Schriftstellerin studierte

Ursula Kroeber Geschichte in den USA und Frankreich, heiratete in Frankreich

den Historiker Le Guin, unterrichtete Französisch, schrieb - ohne

publizistischen Erfolg - Lyrik, Kurzgeschichten und Romane. Ende der 60er

Jahre hatte sie ihren ersten Bestseller mit feministischen und

pazifistischen Science-fiction-Romanen.

In

den folgenden Jahren erhielt sie gleich mehrfach alle relevanten

Science-fiction-Preise. Es folgten wenig anspruchsvolle aber auflagenstarke

und in viele Sprachen übersetzte Fantasy-Romane - insgesamt etwa 60

verschiedene Bände. Heute lebt Le Guin - immer wieder ausgezeichnet mit

Literaturpreisen - in Portland, Oregon, USA.

Ihr

könnt die Revolution nicht kaufen. Ihr könnt die Revolution nicht machen.

Ihr müßt die Revolution sein. Sie ist entweder in euch, oder sie ist

nirgends.

Schon

die Rahmenhandlung des Romans unterscheidet sich grundlegend von Utopien der

Renaissance und den kommunistischen Utopien des 19. Jahrhunderts: Der Held

gelangt nicht - wie meistens sonst in literarischen Utopien - von der

mangelhaften Welt in die bessere utopische, sondern umgekehrt: Der im

"utopischen" Anarres lebende Physiker Shevek reist in den

kapitalistischen Teil Urras - und zwar nachdem beide Welten 170 Jahre keinen

Austausch mehr miteinander hatten.

Vor

etwa 170 Jahren gab es auf Urras eine Revolution, die sich an den Ideen der

Anarchistin Odo orientierte. Die Revolutionäre wurden auf den Mond Anarres

verschickt und konnten hier eine Gesellschaft nach ihren Ideen aufbauen.

Der

geniale Physiker sucht den Kontakt zu Urras, nachdem er beginnt, am

Gesellschaftssystem von Anarres zu zweifeln. Er kann seine Ideen aufgrund der

Borniertheit und einer gänzlich unanarchistischen Machtausübung einiger

Wissenschaftler weder diskutieren noch publizieren. Er wird von manchen als

"Verräter" beschimpft, folgt aber trotzdem der Einladung nach

Urras, um dort seine bahnbrechenden Theorien zu entwickeln.

Im

kapitalistischen Teil von Urras stehen ihm scheinbar alle Möglichkeiten

offen. Er forscht und lebt in einer ungewohnt komfortablen Umgebung.

Doch

die Freundlichkeit seiner Gastgeber erweist sich als Berechnung. Ein

Wissenschaftler konfrontiert ihn damit:

Ich

möchte wissen, ob Sie wissen, was Sie hier tun?

Ich glaube schon.

Dann ist Ihnen also klar, daß Sie gekauft werden?

Gekauft?

Na schön, nennen Sie es eingeladen. Aber eins merken Sie sich: Wie sollen

Sie unsere Situation hier begreifen, in einer kapitalistischen

Volkswirtschaft, einem plutokratisch-oligarchischen Staat? Wie können Sie

die Situation erkennen, Sie, der sie aus einer kleinen Kommune

hungerleidender Idealisten oben am Himmel kommen?

Tatsächlich

stolpert der ahnungslose Anarchist Shevek durch die kapitalistische

Gesellschaft wie zuvor in der Literatur der Aufklärung der "edle

Wilde" durch die feudale gestolpert ist. Die Konfrontation mit Sheveks

unverstellten und direkten Verhaltensweisen und Beobachtungen der unseren so

ähnlichen Gesellschaft von Urras macht deren Mängel sichtbar:

Besitz

macht sie zu Besessenen, Zentralisierung zu Untertanen ...

Erziehung

läßt Kinder Hierarchien internalisieren ...

...

sie lernen "gutes Benehmen" und Gehorsam statt Selbstbestimmung

...

Prüfungen

und Leistungsbewertungen an der Universität ersticken die Kreativität ...

Konkurrenz

und Herrschaft verhindern ein offenes und solidarisches Sozialverhalten ...

...

auch die Frauen sind dem Besitzdenken unterworfen: In öffentlichen Ämtern,

an den Universitäten findet man sie nicht, nur als Hausfrau und Mutter ...

Die

Unterschichten im kapitalistischen Teil von Urras sind sehr arm, rechtlos,

werden ausgebeutet und in Kriegen verheizt ...

...

und die überaus freundlichen Wissenschaftler zeigen sich nur deshalb an

Sheveks genialen Theorien interessiert, um sie militärisch zu nutzen. Je mehr

Shevek von dieser autoritär-kapitalistischen Gesellschaft erfährt, desto

entschiedener wird sein Eintreten für die Gesellschaftsordnung auf Anarres.

Als es zu Massendemonstrationen der anarchistischen Opposition auf Urras

kommt, flieht er zu den Revolutionären, wird als lebendiges Beispiel für ein

besseres Leben zur Leitfigur und hält vor Hunderttausenden von Menschen eine

Rede ...

....

Wir haben keine Staaten, keine Nationen, keine Präsidenten, keine Premiers,

keine Häuptlinge, keine Generäle, keine Bosse, keine Bankiers, keine

Hausbesitzer, keine Löhne, keine Wohlfahrt, keine Polizei, keine Soldaten,

keine Kriege. Und auch sonst haben wir nicht viel. Wir sind Teiler, nicht

Besitzer. Keiner von uns ist reich. Keiner von uns ist mächtig ...

Ein

Gemetzel der Regierungstruppen macht der Rede ein Ende. Shevek entkommt,

flieht in die Botschaft Terras, der Vertretung der Erde auf Urras.

Gleichsam

nebenbei erfährt man - durch ein Gespräch Sheveks mit der Botschafterin - ,

daß sich auf der Erde eine ökologische Katastrophe abgespielt hat.

Wir

haben weder unserem Appetit noch unserer Gewalttätigkeit Zügel angelegt;

wir haben uns nicht angepaßt. Wit haben uns selbst vernichtet. Aber zuerst

haben wir unsere Welt zerstört. Auf der Erde gibt es keine Wälder mehr.

Die Luft ist grau, der Himmel ist grau, es ist immer heiß ...

Die

fortschreitende Industrialisierung, die rücksichtslose Ausbeutung der Natur

haben eine ökologische Katastrophe bewirkt. Nur noch eine Milliarde Menschen

können auf der Erde leben. - Hier nimmt Le Guin Diskussionen auf, die in den

70er Jahren noch sehr entschieden geführt wurden - auch in Hinblick auf die

gesellschaftlichen Folgen. Es herrscht eine rigide Ökodiktatur.

...

wir haben gerettet, was wir retten konnten: durch totale Zentralisation.

Totale Kontrolle über die Verwendung jedes einzelnen Hektars noch

fruchtbaren Landes. Totale Rationalisierung, Geburtenkontrolle, Euthanasie.

Absolute Reglementierung jeden Menschenlebens ...

Nach

der abschreckenden Thematisierung der kapitalistisch autoritär-staatlichen

Konkurrenz- und Konsumgesellschaft und des Staatssozialismus thematisiert Le

Guin den Ökofaschismus als mögliche Perspektive "unserer" Erde.

Auch unter dem ökologischen Aspekt wird Anarres zu einer Alternative.

Im

Roman werden zwei parallel verlaufende Geschichten erzählt: Einmal die

Ereignisse, die sich um Shevek auf Urras abspielen, dann - in Rückblenden -

das Leben Sheveks auf Anarres mit seiner ökologischen Wirtschaft: Windkraft

und Erdwärme werden als Energiequellen genutzt. In Anarres setzt man nicht

auf Naturbeherrschung, sondern auf Anpassung an die natürlichen

Gegebenheiten:

Wenn

der Mensch mit Maßen fischte und wenn er den Boden unter Verwendung

organischen Düngers beackerte, gelang es ihm. Für Pflanzenfresser gab es

kein Gras, für Fleischfresser keine Pflanzenfresser. Man verzichtete

darauf, von Urras Tiere herüber zu holen, um das labile Gleichgewicht des

Lebens nicht zu zerstören.

Freiwillig

beschränken sich die Bewohner von Anarres. Le Guin schildert Anarres als

staats- und herrschaftslosen Ökokommunismus. Ein Grundsatz der von der

anarchistischen "Urmutter" - die Analogie zu den Urvätern der

Renaissanceutopien - lautet:

Willst

du einen Menschen zum Dieb machen, mache einen anderen zum Besitzer. Nichts

gehört dir allein. Alles ist zum Gebrauch da, zum Teilen mit anderen.

Niemand

besitzt irgend etwas privat. Die Arresti essen in Refektorien, die es überall

gibt, sie übernachten in karg ausgestatteten Wohnhäusern entweder im

Mehrbettzimmern oder - wenn feste Paarbeziehungen eingegangen werden oder wenn

zwei Menschen miteinander schlafen wollen - in Zimmer für zwei Personen. Wenn

man Kleidung braucht, nimmt man sie sich aus den Magazinen.

Höre

endlich auf zu egoisieren!

Du bist eine Profitlerin!

Warum possesivierst du schon wieder?

Durch

die Sozialisation werden die Werte der Solidarität, der Besitzlosigkeit und

der Selbstbestimmung verinnerlicht.

Wir

moralisieren nicht, wir schaffen Moral ... ... so drückt es Shevek aus.

Willst du Menschen zu Verbrechern machen, mache Gesetze.

Es

gibt keine Gesetze, nur die verinnerlichten Regeln der gegenseitigen Hilfe und

der Selbstbestimmung. Wer sich nicht sozial und kooperativ verhält, wird

sozial isoliert. Er kann allein leben oder sich einen neuen Schlafraum, einen

neuen Arbeitsplatz suchen.

Die

Menschen machen ihre Arbeit gern. Und es macht ihnen Spaß, sie gut zu

tun.

...

berichtet Shevek. Unliebsame Arbeiten werden verrichtet, weil sich jeder dazu

verpflichtet fühlt. Jeder erledigt solche Arbeiten in gewissen Abständen

freiwillig. Niemand wird dazu gezwungen.

Unsere

Verwaltungs- und Managementstruktur nennt sich PDK, Produktions- und

Distributionskoordination. Das ist ein Koordinierungssystem für alle

Syndikate, Föderationen und Individuen, die produktive Arbeit leisten. Die

PDK regiert nicht Menschen, sondern verwaltet die Produktion. Sie hat weder

die Macht, mich zu unterstützen noch mich zu hindern.

Wer

in diesen PDKs arbeiten will, wird im Losverfahren bestimmt, angelernt und tut

seine Arbeit dort nicht länger als vier Jahre.

Jede

Zentralisation ist eine ständige Bedrohung, der man durch unaufhörliche

Wachsamkeit begegnen kann.

Aus

informeller Macht droht tatsächliche Macht zu entstehen.

Alls

funktioniert dezentral, alles ist vernetzt: Jeder Wohnblock verwaltet sich

selbst, jeder Stadtteil, jede Fabrik, jede landwirtschaftliche

Einheit.

Odo,

die anarchistische Urmutter von Anarres in Ursula K. Le Guins Roman scheint

ihre Ideen von den anarchistischen Klassikern zu haben. Bakunin und die

Anarchosyndikalisten wollten über Koordinationsorgane die Produktion und

Verteilung der Güter organisieren. Der Anarchist Kropotkin betonte eher den

Aspekt dezentraler Vernetzung. Le Guin kombinierte diese Ansätze. Doch im

Gegensatz Le Guins "Anarristen" hatten die Anarchisten nichts gegen

Luxus.

In

einem Interview stellt Le Guin jedoch fest:

Die

Armut auf Anarres stellt kein ideologisches Postulat dar. Ich habe sie

benutzt, um den simplen Kontrast zwischen den armen Anarchisten und den

satten Kapitalisten zu schaffen.

Anarres

ist nicht wunderbar, sondern stets in Gefahr durch Bürokratie und einer

Etablierung informeller Macht zu erstarren. Shevek, seine Familie und seine

Freunde gründeten, was ihrem Recht auf individuelle Selbstbestimmung

entsprach, selbst ein Syndikat mit Publikationsmöglichkeiten für neue und

ungewöhnliche Werke, mit denen die Gemeinschaft nicht einverstanden

war.

Deshalb

wurden sie sozial isoliert, man verweigerte Kooperation, übte auf sie

sozialen Druck aus ...

Die

kollektiven Zwänge drohen die individuelle Selbstbestimmung einzuschränken

und die anarchistische Idee zu pervertieren - auf diese am Leben des Helden

Shevek demonstrierten Gefahren weist die Utopie Le Guins hin und das macht sie

als Utopie interressant:

Eine

positive politische Utopie, die ihre eigene Kritik gleich mitliefert, die

nicht abgeschlossen, nicht statisch ist.

Eine

Utopie, deren utopischer Gehalt durch die politische Wirklichkeit - auch mehr

als ein Viertel Jahrhundert nach ihrem Erscheinen - keinesfalls abgegolten und

eingelöst ist.

Es

wird Zeit, daß wir auf und davon gehen und ein Anarres über Anarres hinaus

gründen.

Am

Ende der Held Shevek nach seinem Aufenthalt auf dem Planeten Urras mit seinem

Staat, seinen sozialen Ungerechtigkeiten, seiner rücksichtslosen

Naturausbeutung, seinem Kapitalismus und seinem unsolidarischen

Konkurrenzprinzip ... am Ende kommt Shevek nach Anarres zurück, um es im

Sinne seiner ursprünglichen Ideen zu verändern.

Wir

haben keine Gesetze als das eine und einzige Prinzip der gegenseitigen

Hilfe. Wir haben keine Regierung als das eine und einzige Prinzip der freien

Gesellschaftsbildung. Wir haben keine Staaten, keine Nationen ....

Ich

glaube, eine wichtige Funktion des utopischen Denkens besteht darin, die

Kritikfähigkeit zu erhalten, das heißt: Wir sind, wenn unsere Gesellschaft

nicht versteinern will, auf Standpunkte einer fiktiven besseren Alternative

angewiesen, um Fehlentwicklungen überhaupt diagnostizieren und kritisieren

zu können.

Wir

brauchen Reflexionsräume, die vom Druck der unmittelbaren politischen

Verantwortung entlastet sind, um zunächst fiktiv Gegenmodelle zu

erkennbaren Fehlentwicklungen diskutabel zu machen.

Wehe!

Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über

den Menschen hinaus wirft und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu

schwirren! Ich sage euch: man muß noch Chaos in sich haben, um einen

tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in

euch.

|