IV Das anthropische Prinzip

(Epilog von Wallace-Wells 2019)

I. Kaskaden II.Elemente III.Kaleidoskop IV.Prinzip

253-264

Was, wenn wir falsch liegen? Absurderweise haben Jahrzehnte des Leugnens und der Fehlinformationen zum Klimawandel dazu geführt, dass die Erderwärmung nicht nur eine ökologische Krise ist, sondern auch eine Wette auf die Legitimität und Aussagekraft der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Methode selbst, bei der wir mit extrem hohem Einsatz spielen. Es ist eine Wette, die die Wissenschaft nur gewinnen kann, indem sie verliert. Und die Testmenge beträgt, wenn es um das Klima geht, genau eins.

Niemand möchte eine Katastrophe kommen sehen, aber diejenigen, die die Augen aufhalten, tun es.

Die Klimaforschung ist nicht zufällig und begeistert auf die erschreckenden Ergebnisse gestoßen, sondern hat sie durch den systematischen Ausschluss aller alternativen Erklärungen für die beobachtete Erwärmung ermittelt - auch wenn diese Erwärmung mehr oder weniger genau das ist, was zu erwarten war, wenn man auch nur über ein rudimentäres Verständnis des Treibhauseffekts verfügt, mit dem sich John Tyndall und Eunice Foot schon in den 1850er-Jahren beschäftigten, in der ersten Hoch-Zeit der amerikanischen Industrie.(662)

wikipedia John_Tyndall *1820 bis 1893 wikipedia Eunice_Newton_Foote *1819 bis 1888

Übrig blieb eine Reihe von Voraussagen, die widerlegbar scheinen mögen: Über die weltweiten Temperaturen, den Anstieg des Meeresspiegels und sogar die Häufung von Wirbelstürmen und die Zunahme der Flächenbrände.

Aber letzten Endes ist die Frage, wie schlimm es wird, eigentlich kein Test, wie zutreffend die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, sondern eine Wette auf das Handeln der Menschen. Wie viel werden wir tun, um die Katastrophe aufzuhalten, und wie schnell?

Das sind die einzigen Fragen von Bedeutung. Es stimmt, dass es Rückkopplungseffekte gibt, die wir nicht verstehen, und dynamische Erwärmungsprozesse, die die Forscher noch nicht erklären können. Doch ein Großteil der Ungewissheit über den Klimawandel, der wir uns heute ausgesetzt sehen, basiert nicht auf unserer kollektiven Unkenntnis der Natur, sondern auf unserer Blindheit in Bezug auf die Welt der Menschen, und diese Ungewissheit kann durch Taten ausgeräumt werden. Genau das heißt es, jenseits des »Endes der Natur« zu leben - dass es das Handeln der Menschen ist, das über das Klima der Zukunft entscheidet, nicht irgendwelche Systeme, die sich unserer Kontrolle entziehen.

Und es ist der Grund dafür, dass die vorsichtigen Versuche, Klimaszenarien zu umreißen, die sich in diesem Buch finden, trotz der unmissverständlichen Klarheit der wissenschaftlichen Voraussagen eine Fülle von Wörtern wie vielleicht und möglicherweise und vermutlich enthalten. Das daraus resultierende Porträt des bevorstehenden Leidens, ist - so hoffe ich - beängstigend. Es ist auch voll und ganz vermeidbar.

Wenn wir zulassen, dass die Erde sich weiter aufheizt und uns mit all der Kraft bestraft, mit der wir sie gefüttert haben, liegt das daran, dass wir uns dafür entschieden haben - und gemeinsam den Pfad in Richtung Selbstmord beschreiten. Wenn wir das abwenden, liegt es daran, dass wir bewusst einen anderen Weg eingeschlagen haben und fortbestehen.

Das sind die beunruhigenden, widersprüchlichen Erkenntnisse aus der Erderwärmung, die uns gleichzeitig Demut lehren und uns unsere herausragende Stellung vor Augen führen. Das Klimasystem, das der menschlichen Spezies und allem, was wir unter dem Begriff Zivilisation kennen, zum Aufstieg verholfen hat, ist so zerbrechlich, dass es vom Menschen innerhalb von nur einer Generation an den Rand des Zusammenbruchs gebracht worden ist. Aber dieser Umstand verweist auch darauf, über wie viel Kraft die Menschheit verfügt, die das - fast versehentlich - herbeigeführt hat, und diese Kraft muss nun aufgewendet werden, um den Schaden wiedergutzumachen, und das in sehr kurzer Zeit. Wenn die Menschen für das Problem verantwortlich sind, müssen sie auch in der Lage sein, Abhilfe zu schaffen.

254

Wir haben eine Bezeichnung für diejenigen, die das Schicksal der Welt in der Hand halten, so wie wir es tun: Götter. Aber zumindest in diesen Tagen scheinen die meisten von uns eher geneigt, vor der Verantwortung davonzulaufen, als sich ihrer anzunehmen - oder sie auch nur anzuerkennen, obwohl sie direkt vor unserer Nase hockt, so deutlich sichtbar wie ein Steuerrad.

Stattdessen überlassen wir diese Aufgabe späteren Generationen, träumen von magischen Technologien, entfernten Politikern, die dagegen ankämpfen, dass aus der Verzögerung Profit geschlagen wird.

Deshalb wimmelt es in diesem Buch auch vom Wort »wir«, so überheblich es klingen mag. Die Tatsache, dass der Klimawandel allumfassend ist, bedeutet, dass er uns alle betrifft und dass wir alle Verantwortung dafür übernehmen müssen, wenn wir nicht alle leiden sollen - zumindest, wenn wir nicht alle unerträglich leiden sollen.

Wir wissen nicht genau, welche Form dieses Leiden annehmen würde, können nicht sicher voraussagen, wie viele Hektar Wald in den kommenden 100 Jahren abbrennen und ihr jahrhundertelang gespeichertes Kohlendioxid in die Luft abgeben, wie viele Hurrikans über die karibischen Inseln hinwegziehen, wo die Megadürren zuerst für massive Hungersnöte sorgen werden oder wie die erste große Pandemie aussehen wird, die die Erderwärmung hervorbringt.

Aber wir wissen genug, um schon jetzt zu erkennen, dass die neue Welt, in der wir dann leben, sich so sehr von unserer heutigen unterscheiden wird, dass es genauso gut ein anderer Planet sein könnte.

#

1950 war der aus Italien stammende Physiker Enrico Fermi, einer der Väter der Atombombe, auf dem Weg zum Mittagessen im amerikanischen Los Alamos in eine Unterhaltung mit Edward Teller, Emil Konopinski und Herbert York vertieft. Es ging um UFOS, was Fermi so sehr beschäftigte, dass er sich ganz in seinen Gedanken verlor. Die anderen waren schon zu einem anderen Thema übergegangen, als er wieder daraus auftauchte und fragte: »Wo sind sie denn alle?«(663)

255

In der Welt der Wissenschaft erlangte diese Geschichte Legendenstatus, und die Frage ist mittlerweile unter der Bezeichnung »Fermi-Paradoxon« bekannt: Wenn das Universum so groß ist, warum haben wir dann noch kein anderes intelligentes Leben darin getroffen?

Die Antwort könnte ganz einfach »Klima« lauten.

Nirgendwo anders im bekannten Universum gibt es auch nur einen Planeten, der so dafür geeignet ist, solches Leben hervorzubringen wie der unsrige, auf dem wir als Fermis einzige Kinder leben. Die Erderwärmung macht diese Behauptung noch heikler. Während des gesamten Zeitfensters, in dem sich das menschliche Leben entwickelt hat, war fast die ganze Erde klimatologisch gesehen ein ziemlich angenehmer Ort; nur deshalb sind wir entstanden.(664)

detopia-2022: und aus Zufall - meint Leakey-1995

Doch das ist selbst auf unserem Planeten nicht zu allen Zeiten der Fall gewesen, und schon heute ist es hier nicht mehr sonderlich gemütlich - und es wird immer schlimmer. Kein Mensch hat jemals einen Planeten bewohnt, der so heiß ist wie unserer, und er heizt sich immer weiter auf. Mehrere Klimaforscher, mit denen ich mich über die nahe Zukunft unterhalten habe, hielten die Erderwärmung für die Antwort auf Fermis Frage. Vielleicht beträgt die natürliche Lebensspanne einer Zivilisation nur wenige Tausend Jahre und die einer industrialisierten Zivilisation nur wenige Hundert. In einem Universum, das viele Milliarden Jahre alt ist, mit Galaxien, die sowohl räumlich als auch zeitlich getrennt sind, ist es denkbar, dass Zivilisationen einfach zu schnell entstehen, aufblühen und dann wieder vergehen, als dass sie einander aufspüren könnten.

Das Fermi-Paradoxon ist auch als »die große Stille« bezeichnet worden - wir rufen ins Universum hinaus und hören kein Echo und keine Antwort. Der unorthodoxe Wirtschaftswissenschaftler Robin Hanson nennt das den »großen Filter«.665 Gefiltert werden, so seine Theorie, ganze Zivilisationen, die von der Erwärmung umfangen sind wie Insekten in einem Netz. »Zivilisationen entwickeln sich, aber es gibt einen Umweltfilter, der dafür sorgt, dass sie wieder eingehen und recht schnell verschwinden«, erklärt mir der charismatische Paläontologe Peter Ward, einer der Wissenschaftler, die entdeckt haben, dass die bisherigen Massenaussterben auf der Erde durch Treibhausgase ausgelöst wurden. »Die Filterprozesse, die in der Vergangenheit stattfanden, haben zu diesen Massenaussterben geführt.« Das Massenaussterben, das wir jetzt erleben, hat gerade erst begonnen; das große Sterben steht uns noch bevor. wikipedia Peter_Ward_Paläontologe *1949

256

Hinter der Suche nach außerirdischem Leben steckte immer das Verlangen, dem Menschen im gewaltigen vergesslichen Kosmos eine Bedeutung zuzuschreiben: Wir wollen gesehen werden, damit wir wissen, dass wir existieren. Das Ungewöhnliche daran ist, dass die Alien-Fantasie den Menschen im Gegensatz zur Religion, dem Nationalismus oder Verschwörungstheorien nicht in den Mittelpunkt einer großen Geschichte setzt. Stattdessen entfernt sie uns aus dem Mittelpunkt - und ist in diesem Sinne eine Art kopernikanischer Traum.

Als Kopernikus verkündete, die Erde drehe sich um die Sonne, hat er vielleicht kurz das Gefühl gehabt, selbst im Scheinwerferlicht des Universums zu stehen, aber durch die Entdeckung wies er der gesamten Menschheit einen Platz am Rand zu. Das ist es, was mein Schwiegervater die »Äußerer-Ring-Theorie« nennt, wenn er beschreibt, was Männern bei der Geburt ihrer Kinder und später der Enkelkinder widerfährt, und der Begriff deckt im Grunde die Bedeutung jedes imaginierten Zusammentreffens mit einem Außerirdischen ab: Plötzlich sind die Menschen wichtige Akteure in einem Theaterstück von fast unvorstellbarem Ausmaß, dessen bleibende Lehre leider darin besteht, dass wir absolute Niemande sind - oder zumindest viel weniger einzigartig und wichtig, als wir dachten.

Als die Astronauten an Bord von Apollo 8, der Konservenbüchse, in der sie durch das Weltall flogen, einen ersten Blick auf die Erde erhaschten - den halb im Schatten liegenden Planeten zum ersten Mal hinter der Mondoberfläche schweben sahen -, schauten sie einander an und stellten im Scherz die Frage, ob dieser Planet, der sie in den Orbit befördert hatte, eigentlich bewohnt sei.666

257

In den vergangenen Jahren, in denen sich die Reichweite der Teleskope immer weiter vergrößert hat, haben die Astronomen unzählige Planeten wie unseren eigenen entdeckt - viel mehr, als noch vor einer Generation erwartet wurde. Das führte zu einer hektischen Neubetrachtung der Faktoren in der von Frank Drake aufgestellten Rechnung, die heute als Drake-Gleichung bekannt ist und eine Vorhersage über die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens trifft, ausgehend von Vermutungen über verschiedene Umstände - etwa der Frage, auf wie vielen der Planeten, auf denen es Leben geben könnte, es tatsächlich Leben gibt, auf wie vielen dieser Planeten sich intelligentes Leben entwickelt hat und wie hoch bei letzteren wiederum der Anteil der Planeten ist, die wahrnehmbare Hinweise auf diese Intelligenz ins All senden könnten.667

Abgesehen vom Großen Filter gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer Theorien darüber, warum wir noch nichts von dort draußen gehört haben.

Dazu zählen die »Zoo-Hypothese«, die davon ausgeht, dass die Außerirdischen einfach über uns wachen und uns gewähren lassen, mutmaßlich so lange, bis wir ihren Grad an Intelligenz erreicht haben, sowie das genaue Gegenteil - dass wir nichts von Außerirdischen gehört haben, weil sie es sind, die schlafen, in einem ganze Zivilisationen fassenden System aus Dauerschlafkammern, wie wir sie aus Science-Fiction-Raumschiffen kennen, in denen die Wesen darauf warten, dass das Universum eine Form annimmt, die besser zu ihren Bedürfnissen passt.

Schon 1960 vertrat der vielseitig interessierte Physiker Freeman Dyson die Meinung, dass wir möglicherweise unfähig seien, außerirdisches Leben mit unseren Teleskopen aufzuspüren, weil fortgeschrittene Zivilisationen sich buchstäblich vom Rest des Universums abgeschottet hätten, indem sie ganze Sonnensysteme in gewaltige Strukturen eingefasst hätten, die darauf ausgelegt seien, die Energie des zentralen Sterns nutzbar zu machen - das System sei so effizient, dass es von anderen Orten im Universum aus so wirke, als leuchte der Stern gar nicht.(668)

Der Klimawandel legt eine andere Art von Hülle nahe, die nicht durch eine technologische Meisterleistung entsteht, sondern zunächst durch Unwissenheit, dann durch Trägheit und später durch Gleichgültigkeit - eine Zivilisation, die sich in eine selbstmörderische Gaswolke hüllt, ähnlich einem laufenden Motor in einer verschlossenen Garage.

258

Der Astrophysiker Adam Frank nennt diese Denkweise in seinem Buch Light of the Stars, in dem er den Klimawandel, die Zukunft der Erde und unseren Umgang mit ihr aus der Perspektive des Universums betrachtet, »die Astrobiologie des Anthropozäns«. Er spricht davon, »wie ein Planet zu denken«.669 »Wir sind nicht allein. Wir sind nicht die Ersten«, schreibt er auf den ersten Seiten des Buches. »Dies - also alles um uns herum, was zum Projekt unserer Zivilisation gehört - ist höchstwahrscheinlich schon tausend-, millionen- oder sogar billionenmal zuvor passiert.«

Was wie eine Parabel von Nietzsche klingt, ist in Wahrheit nur eine Erklärung des Wortes »Unendlichkeit« und dessen, wie klein und unwichtig dieses Konzept uns Menschen und unser gesamtes Tun in den Weiten eines derartigen Universums erscheinen lässt. In einem etwas unorthodoxen Aufsatz, den Frank vor Kurzem zusammen mit dem Klimaforscher Gavin Schmidt geschrieben hat, ging er sogar noch weiter und erklärte, es könne selbst in der Geschichte unseres Planeten schon eine hoch entwickelte Industriegesellschaft gegeben haben, so weit in der Vergangenheit, dass ihre Überreste längst zu Staub zu unseren Füßen zerfallen seien, was sie dauerhaft unsichtbar für uns mache.

Der Aufsatz war als Gedankenexperiment angelegt, das darauf abzielte, wie wenig wir durch Archäologie und Geologie wirklich in Erfahrung bringen, nicht als ernsthafter Beitrag zur Erdgeschichte.670 Außerdem sollte er motivierend wirken. Frank wollte der Leserschaft die seiner Meinung nach ermutigende Sichtweise vermitteln, dass das »Projekt unserer Zivilisation« äußerst zerbrechlich sei und wir außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen müssten, um es zu schützen.

Beides stimmt, aber trotzdem kann es hart sein, die Dinge so zu sehen wie er. Wenn es wirklich Billionen anderer Zivilisationen wie unsere gegeben hat, sowohl irgendwo dort draußen im Universum als auch vielleicht ein paar, die hier im Staub der Erde verschüttet liegen, verheißt die Tatsache, dass wir noch keine Spur einer bestehenden entdeckt haben - ganz ungeachtet der Lehren, die wir aus dieser Sichtweise für den Umgang mit der Erde ziehen können -, nichts Gutes für unsere eigene Zivilisation.

259

Diese »Billionen« können also für eine Menge Verzweiflung sorgen - dabei handelt es sich um äußerst spekulative Berechnungen. Das gilt noch stärker für jeden, der sich bemüht, die Drake-Gleichung zu »lösen«, wie es schon viele versucht haben.671 Dieses Projekt, bei dem es in meinen Augen weniger darum geht, das Wesen des Universums auf einer Tafel darzustellen, als um ein reines Zahlenspiel, das sich so selbstbewusst vom Nahen zum Willkürlichen vorarbeitet, dass es ganz selbstverständlich davon ausgeht, wir dürften, wenn das Universum von unseren Voraussagen abweicht, einfach daran glauben, dass es uns einige wichtige Informationen vorenthält - namentlich über die Anzahl der Zivilisationen, die ausgestorben und verschwunden sind -, statt davon ausgehen zu müssen, unsere Annahmen seien falsch.

Die Tatsache, dass uns in naher Zukunft ein dramatischer Klimawandel bevorsteht, sollte uns demütig stimmen und uns unsere herausragende Stellung vor Augen führen, aber der Ansatz von Drake scheint das gleichzeitig zu unterstreichen und zu unterlaufen: Er geht davon aus, dass die Faktoren unseres Gedankenexperiments die Bedeutung des Universums erfassen, kann sich aber gleichzeitig nicht vorstellen, dass das Schicksal der Menschen in diesem Zusammenhang etwas Besonderes darstellt.

#

In Zeiten einer ökologischen Krise übt der Fatalismus eine große Anziehungskraft aus, aber trotzdem wirkt es wie eine seltsame Laune des Anthropozäns, dass die Transformation der Erde durch den menschengemachten Klimawandel so viel Aufmerksamkeit auf Fermis Paradoxon gelenkt hat, aber so wenig auf das philosophische Gegenstück, das anthropische Prinzip. Dieses Prinzip versteht die menschliche Anomalie nicht als Rätsel, das wegerklärt werden muss, sondern als Dreh- und Angelpunkt einer zutiefst narzisstischen Sichtweise auf den Kosmos.

Näher kann die String-Theorie nicht an einen bestärkenden Egoismus heranrücken: So unwahrscheinlich es auch wirkt, dass aus einem leblosen Gas eine intelligente Zivilisation hervorgegangen ist, und so allein wir im Universum auch zu sein scheinen - die Erde, auf der wir uns befinden, und das Leben, das wir uns erschaffen haben, sind in gewisser Weise die logische Konsequenz dessen, dass wir uns diese Fragen stellen, denn nur ein Universum, das zu einem bewussten Wesen wie uns passt, könnte etwas hervorbringen, das es auf diese Weise betrachtet.

260

Diese Überlegung ist eine Art Möbiusband, eher ein tautologischer Gag als eine Aussage mit Wahrheitsanspruch, die auf wissenschaftlich erhobenen Daten basiert. Dennoch halte ich sie in Bezug auf den Klimawandel und die existenzielle Herausforderung, innerhalb weniger Jahrzehnte eine Lösung dafür finden zu müssen, für hilfreicher als Fermis oder Drakes Ansatz.

Es gibt, soweit wir wissen, nur eine Zivilisation, und die ist quicklebendig - zumindest jetzt noch. Warum sollten wir unsere Sonderstellung mit Argwohn betrachten oder uns nur gestatten, sie im Zusammenhang mit einem direkt bevorstehenden Untergang zu sehen?

Warum dürfen wir uns nicht dafür entscheiden, sie als Antrieb zu verstehen?

#

Ein Gespür für die kosmische Sonderstellung garantiert noch keinen guten Umgang mit der Erde. Aber es trägt dazu bei, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, was wir mit diesem ganz besonderen Planeten machen. Man muss kein fiktives Gesetz des Universums heranziehen - etwa dass alle Zivilisationen auf einem Kamikazekurs unterwegs seien -, um die Zerstörung zu erklären. Man muss sich nur die Entscheidungen anschauen, die wir gemeinschaftlich getroffen haben, und im Augenblick entscheiden wir uns gemeinschaftlich dafür, die Erde zu zerstören.

Werden wir damit aufhören?

»Wie ein Planet denken« ist so weit vom modernen Leben - von der Denkweise eines neoliberalen Wesens in einem auf rücksichtslosen Wettbewerb ausgelegten System - entfernt, dass die Formulierung klingt, als stamme sie von einem Erstklässler. Doch wenn es um das Klima geht, ist es sinnvoll, bei den Grundlagen anzusetzen; es ist sogar notwendig, da wir nur einen Versuch haben, um eine Lösung zu finden. Das geht darüber hinaus, wie ein Planet zu denken, denn der Planet wird überleben, egal wie sehr wir ihn vergiften. Wir müssen wie ein Volk denken, ein einziges Volk, das ein gemeinsames Schicksal teilt.

261/262

Der Pfad, auf dem wir uns als Planet bewegen, sollte jeden, der darauf lebt, in Angst und Schrecken versetzen, aber wenn wir wie ein Volk denken, liegen alle wichtigen Dinge in unserer Hand, und es sind keine mystischen Spekulationen darüber nötig, wie das Schicksal der Erde zu deuten oder zu steuern ist. Wir müssen uns nur unserer Verantwortung annehmen.

Als Robert Oppenheimer, der Leiter des Manhattan-Projekts in Los Alamos, später über die Bedeutung der Atombombe sinnierte, erklärte er, beim ersten erfolgreichen Nukleartest habe er an eine Passage aus der Bhagavad Gita denken müssen: »Jetzt bin ich zum Tod geworden, dem Zerstörer der Welten.«(672) Aber das Interview, in dem er das sagte, fand Jahre später statt, als Oppenheimer schon zum pazifistischen Gewissen des amerikanischen Atomzeitalters geworden war - wofür ihm natürlich die Sicherheitsfreigabe entzogen wurde. Laut seinem Bruder Frank, der dabei war, als Oppenheimer zusah, wie seine Erfindung mit dem Spitznamen »the gadget« (»das Ding«, »das Spielzeug«) detonierte, sagte dieser nur: »Es hat funktioniert.«(673)

#

Die Bedrohung, die vom Klimawandel ausgeht, ist größer als die durch die Atombombe.* Außerdem ist sie umfassender. 2018 warnten 42 Wissenschaftler aus aller Welt in einem Artikel davor, dass kein Ökosystem der Erde sicher wäre, wenn wir so weitermachen wie bisher; die Veränderungen würden »allgegenwärtig und dramatisch« sein und in nur einem oder zwei Jahrhunderten alles übertreffen, was sich selbst in den Phasen der Erdgeschichte, in denen sich die Welt am extremsten veränderte, über Jahrtausende hinweg ereignet habe.674 Die Hälfte des Great Barrier Reefs ist bereits abgestorben, aus dem arktischen Permafrostboden, der vielleicht nie wieder einfriert, steigt Methan auf, und die Vorhersagen über die Zusammenhänge zwischen der Erderwärmung und dem Getreideanbau legen nahe, dass ein Temperaturanstieg um nur vier Grad die Ernteerträge um ganze 50 Prozent reduzieren könnte.

*detopia-2023: Wie im Lesebericht-prozukunft schon gesagt wurde: Ein unnötiger Vergleich.

Wenn Sie das für dramatisch halten - was Sie sollten -, führen Sie sich vor Augen, dass es schon heute alle Hilfsmittel gibt, die nötig wären, um die Entwicklung aufzuhalten: die CO2-Steuer und den politischen Apparat, um die Nutzung schmutziger Energien rasch zu beenden, einen neuen Ansatz für die Landwirtschaft und eine weltweite Abkehr von Rindfleisch und Milchprodukten sowie öffentliche Investitionen in grüne Energien und die Kohlendioxidabscheidung.

Dass die Lösungen offensichtlich und verfügbar sind, ändert nichts daran, dass das Problem überwältigend ist. Es handelt sich nicht um ein Thema, das nur eine Erzählung, eine Perspektive, eine Metapher, eine Stimmung erlaubt. Das wird sich in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken, wenn die Erderwärmung für mehr und mehr Katastrophen, politische Horrorszenarien und humanitäre Krisen sorgt.

Dann wird es diejenigen geben, die, genau wie heute, Brandreden gegen die fossilen Kapitalisten und ihre politischen Unterstützer halten, und andere, die sich, genau wie heute, über die Kurzsichtigkeit der Menschen beklagen und die Konsumexzesse des heutigen Lebens anprangern. Es wird, genau wie heute, unermüdliche Aktivisten geben, mit breit gefächerten Ansätzen, die von Klagen, aggressiver Gesetzgebung und Miniprotesten gegen neue Ölpipelines über gewaltlosen Widerstand bis hin zu einem Feldzug für die Bürgerrechte reichen. Und es wird diejenigen geben, die, genau wie heute, beim Anblick des immer weiter ausufernden Leids in Verzweiflung verfallen. Es wird diejenigen geben, die, genau wie heute, darauf beharren, dass es nur einen Weg gäbe, auf die bevorstehende ökologische Katastrophe zu reagieren - einen sinnvollen Weg, einen verantwortungsvollen Weg.

#

Doch es wird vermutlich nicht nur ein Weg sein. Schon vor dem Zeitalter des Klimawandels lieferte uns die Umweltschutzliteratur viele Metaphern, unter denen wir auswählen konnten. Dem Chemiker und Mediziner James Lovelock verdanken wir die Gaia-Hypothese, laut der die Welt eine einzige, sich weiterentwickelnde quasi-biologische Einheit darstellt.(675) Buckminster Fuller machte den Begriff »Raumschiff Erde« bekannt, der unseren Heimatplaneten wie eine Art Rettungsboot in einer, wie Archibald MacLeish es nannte, »gewaltigen, leeren Nacht« erscheinen lässt.(676)

Heute ruft uns die Formulierung das lebhafte Bild einer Welt vor Augen, die mit genügend CO2-Abscheidungsanlagen bestückt durch das Sonnensystem kreist, um die Erderwärmung auszugleichen oder sie sogar umzukehren und so wie durch Zauberkraft die Luft zwischen diesen Maschinen wieder atembar zu machen.

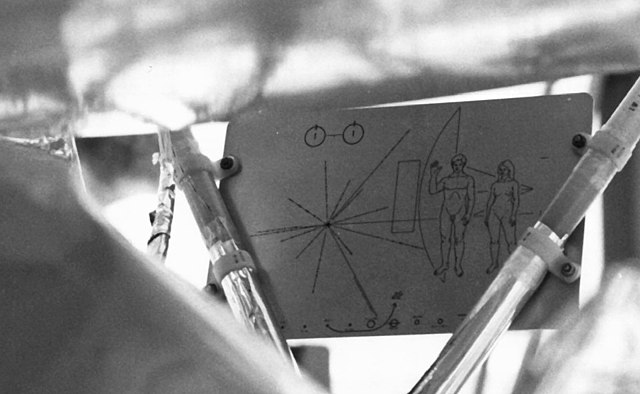

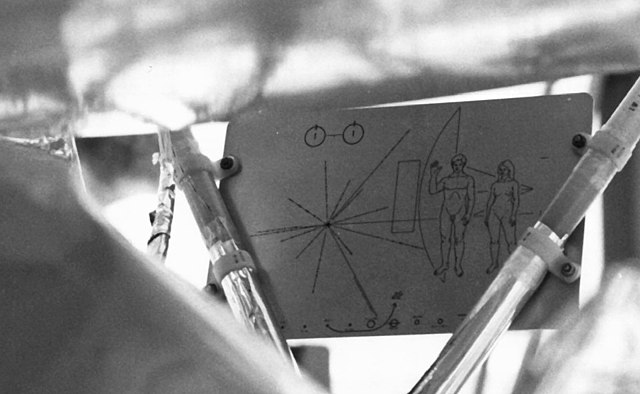

Die Voyager-1-Sonde lieferte uns das Foto vom »Pale Blue Dot« (»blassblauer Punkt«) - ein Sinnbild der unumgänglichen Winzigkeit und Zerbrechlichkeit dieses Experiments, an dem wir alle gemeinsam beteiligt sind, ob wir wollen oder nicht.

Ich persönlich finde, dass der Klimawandel selbst uns das erfrischendste Bild liefert, weil er uns trotz aller Grausamkeit auch unsere Macht vor Augen führt und die Welt so zum gemeinsamen Handeln aufruft. Zumindest hoffe ich, dass es so ist. Aber das ist ein weiterer Aspekt des Klimakaleidoskops.

Wählen Sie sich Ihre Metapher selbst aus. Beim Planeten können Sie das nicht - dieser ist der einzige, den wir je als unser Zuhause bezeichnen werden.

263-264

Ende

wikipedia Voyager_1 wikipedia Pioneer-Plakette

Reale Fotografie, wie die Plakete am Raumschiff/Sonde befestigt war/ist.

www.detopia.de

^^^^

IV Das anthropische Prinzip / Epilog