5. Erneute Wagnisse

Herbert Gruhl 1987 über sein Planetenbuch und die Grünpartei

Der unverhoffte Erfolg 172 Bürgerinitiativen und Naturschutzverbände 177 Interessen und Intrigen 180 Das Jahr der Entscheidung 191 Die »Grüne Aktion Zukunft« 201 Die Grünen 208

Zur Genese der Grünpartei in DL ab 1979 auch hier: Bahro-2002 Bookchin-1990 Fenske-2008 Stolz-2022

172-226

Der unverhoffte Erfolg

Was meine persönliche Existenz betrifft, so hatte ich mir und der Familie in vielen mühseligen Jahren mit der Politik eine Basis geschaffen, die bei Erscheinen des Buches sehr schnell ins Nichts zerrinnen konnte. Folgende vier Möglichkeiten waren einzukalkulieren:

Das Buch konnte ein Mißerfolg werden, aber immerhin von soviel CDU-Leuten gelesen werden, daß ihr Schluß daraus lautete: Dieser Mann ist für die Partei untragbar.

Das Buch würde ein derart großer Erfolg, daß ich zunächst davon leben könnte, wenn ich aus der Politik ausscheiden müßte.

Es würde immerhin noch ein solcher Erfolg, daß es die Partei nicht wagen würde, mich abzuservieren.

Eine vierte Möglichkeit existierte höchstens als vage Hoffnung: Das Buch könnte so durchschlagend werden, daß selbst die CDU ihre Einstellung zu Wirtschaft und Umwelt allmählich ändern und einen neuen Kurs einschlagen würde.

Zunächst hatte ich jedoch noch nicht einmal einen Verleger. Da ich selbst hinsichtlich der schriftstellerischen Qualitäten meines Erstlings im Ungewissen tappte, bat ich Carl Amery, das Manuskript zu beurteilen. Ich kannte ihn als Verfasser des Buches 'Das Ende der Vorsehung: Die gnadenlosen Folgen des Christentums', woraus ich auch wichtige Anstöße bezogen hatte. Er las meinen Entwurf in zwei Tagen durch und erklärte mir dann: »Wissen's, do tät i goar nix ändern.« Das wertete ich als großes Lob.

Er brachte mich mit einer Empfehlung zu Herrn Ledig-Rowohlt auf den Weg, der mir in Reinbek erklärte, daß er nach Amerika müsse, aber in vierzehn Tagen Bescheid geben würde. Den erhielt ich auch, sogar mit seiner Unterschrift:

»Inzwischen haben sich mehrere meiner Mitarbeiter, die sich vom Fach her seit einigen Jahren mit den Publikationen zur Umweltkrise beschäftigen... mit Ihrem Manuskript sehr intensiv befaßt. Alle kommen zu der Auffassung, daß es sich in der Tat um einen gut lesbaren, in allgemeinverständlicher Sprache geschriebenen Abriß der Wachstumsdebatte handelt. Das aber gerade läßt wiederum alle Beurteiler zu der Schlußfolgerung kommen, daß sich dieses gewiß wichtige Manuskript nicht für eine Publikation in den Rowohlt-Verlagen eignet. Wir haben ja eine Reihe der von Ihnen zitierten Autoren publiziert; wir verfolgen über das von Herrn Duve herausgegebene Magazin <Technologie und Politik> eine sehr breit angelegte und inzwischen doch schon sehr differenzierte Aspekte berücksichtigende Veröffentlichungspolitik. Wir sind der Meinung, daß es schon vor mehreren Jahren die großen <Anstoß-Bücher> gegeben hat und daß es heute darum geht, die Diskussion selber in Richtung auf Alternativen voranzutreiben. Denn solange Menschen leben, kann es das resignierende <zu spät> in der Realität wohl nicht geben.«

Meine damalige Vermutung über den Verfasser des Schreibens wurde 1984 bestätigt, als der inzwischen zum SPD-Bundestagsabgeordneten avancierte Freimut Duve freimütig an den <Spiegel> schrieb, um sich gegen den Vorwurf zu verteidigen, er habe Franz Alts Buch <Frieden ist möglich> abgelehnt:

»Bei einem anderen Bucherfolg eines ehemaligen CDU-Mitglieds, bei Herbert Gruhl (und dies erzähle ich mit Trauer in der Stimme), ist es allerdings so passiert. Wir haben das Buch abgelehnt, und der Fischer-Verlag brachte es zu hohen Verkaufszahlen.«

173/174

Zwei weitere Verlage hatten meine Arbeit dann zwar für gut befunden, wollten sie aber erst in ihren Programmen für das nächste Jahr unterbringen. In dieser Situation eröffnete mir Frederic Vester eine Verbindung zu Hans Erb, der kurz zuvor Geschäftsführer beim S. Fischer Verlag in Frankfurt geworden war. Dieser rief sofort an und kam dann selbst nach Bonn gefahren, um das Manuskript abzuholen.

#

Ich aber begab mich mit sieben Kollegen aller Fraktionen des Bundestages auf meine zweite USA-Reise, die uns über die dortige Kernenergiepolitik informieren sollte. Wir sprachen auch mit deren Kritikern, so besonders Ralph Nader. Aber auf die technischen Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden.

Da es sich auf diesen Seiten um eine Wanderung über die Höhepunkte meines Lebens handelt, ist die Durchquerung des nordamerikanischen Kontinents von Bedeutung, denn sie hat tiefe Eindrücke hinterlassen. Dabei denke ich weniger an die erdrückende Steinwüste New Yorks, wo Straßenschlucht neben Straßenschlucht ohne einen einzigen Baum, ja ohne einen grünen Zweig, die Menschen wie die Ameisen wimmeln läßt. Zwei Tage dort reichten mir völlig.

Ansprechender war schon Washington, wo wir im später berühmt-berüchtigt gewordenen Hotel Watergate nächtigten. Über das schon etwas anheimelnde Pittsburgh ging es nach dem südlichen Atlanta, einem der größten Luftknotenpunkte der Welt. Zwangsläufig reisten wir in den Staaten mit dem Flugzeug, denn die Eisenbahnen hat man dort längst eingestellt oder verkommen lassen, um zunächst der Autoindustrie zu ihrer Alleinherrschaft zu verhelfen, später der Flugzeugindustrie.

Weite unbewohnte Räume mußten auch wir mit dem Auto durchfahren, um einsam gelegene Nuklearanlagen zu finden! Welch riesige Wüsten überquerten wir später in Idaho und überflogen sie in Utah und Nevada! Damit hat die dortige Atomindustrie Sicherheitsabstände, die es in Europa nie geben kann.

174

In Idaho Falls arrangierte ein dort lebender Schweizer Maler am Sonntag für uns eine Fahrt in den Yellowstone-Nationalpark. Den Snake River aufwärts, an den schneebedeckten Grand Tetons, den »Großen Brüsten« entlang und schließlich zu den Wundern dieses Parks, die sich in den brodelnden und dampfenden Quellen dartun. Und dann San Francisco am Gestade des Pazifischen Ozeans, eine paradiesische Bucht auf diesem Planeten! Aber stets von Vernichtung bedroht, da an dieser Küste die Erdkruste keine Ruhe findet! Welch ein Symbol für die Gefährdung des irdischen Lebens, gerade dort, wo die Natur ihre höchste Vollendung erreicht hat!

Mit den Kollegen Haenschke und Schäfer und einem Referenten des deutschen Generalkonsulats verlängerten wir das offizielle Besuchsprogramm um eine Wochenendtour in den Yosemite-Nationalpark. In ihm verbinden sich Berge, Wälder und Schluchten mit hohen Wasserfällen zu einer grandiosen Harmonie. Die dort gen Himmel ragenden Sequoias begannen zu wachsen, als noch die Propheten des Alten Testaments ihr Volk ermahnten — und sie stehen immer noch.

Die Ältesten unter ihnen haben 90 Generationen der Menschen gesehen! Welch eine Mahnung, die Kürze unseres Daseins zu bedenken, wenngleich es siebzig Jahre und länger dauern kann! Und welche Kluft zwischen dieser urwüchsigen Landschaft und den lärmenden Spielhallen am Lake Tahoe, in denen wir auch eilig unser Glück versuchten. Es bedachte nur mich in sensationeller Weise! Gleich zweimal klingelte der Jackpot, der begehrte, aber von den meisten nur erträumte Gewinn. Ich faßte ihn als günstiges Omen für die kommende Zeit auf.

Nach der Rückkehr war Hans Erb vom Fischer-Verlag wieder in Bonn zur Stelle, wobei er nur einzuwenden versuchte, daß mein Buch ja nicht sofort gedruckt werden müsse. Darauf beharrte ich, denn mir schien das Thema derartig in der Luft zu liegen, daß über Nacht jemand zuvorkommen könnte. Erb ließ sich von diesem Argument überzeugen, so daß wir am 11. Juni in Frankfurt den Vertrag schlossen, wonach das Buch als »Schnellschuß« am 25. September in Bonn der Presse vorgestellt werden sollte.

175

Unter den von mir vorgeschlagenen Titeln fand <Ein Planet wird geplündert> einhellige Zustimmung; später einigten wir uns auch auf den Untertitel <Die Schreckensbilanz unserer Politik>. Ein straffer Terminplan mußte eingehalten und zunächst die letzten Feinheiten mit dem Lektor durchgekaut werden. Während des Sommerurlaubs am Wörther See kamen in Schüben die Korrekturfahnen, die von meiner Frau und Christina durchgesehen wurden. Auf der Heimfahrt bei Salzburg, so erinnert sich Marianne genau, wies ich auf ein imposantes Massiv hin: »Das ist der Untersberg.« Es wird sich zeigen, daß er in unserem weiteren Leben noch eine große Rolle spielt.

Der Erscheinungstermin wurde eingehalten. Das Fernsehen berichtete über die Vorstellung des Buches im Hotel »Am Tulpenfeld« in Bonn und brachte ein Interview. Am nächsten Tag schrieb so gut wie jede Zeitung über die Neuerscheinung, Rundfunk- und Fernsehsendungen folgten. Die erste Auflage von 12.000 Stück war in wenigen Tagen vergriffen. Eines Tages erschien Franz Alt in meinem Bonner Büro. Sein Magazin »Report« verwendete dann am 9. Dezember vierzehn Minuten auf mein Buch, womit der Erfolg endgültig besiegelt war. Zu Weihnachten waren die ersten drei Auflagen ausverkauft, im Januar erschien das 36. bis 70. Tausend. Die Vortragseinladungen häuften sich.

Altbundespräsident Gustav Heinemann hatte mir bereits am 6. Oktober geschrieben:

»Ich habe es sofort in großen Zügen gelesen und bekunde Ihnen meinen hohen Respekt vor Ihrer Leistung... Kurzum — ich will sagen, daß ich die gleiche Aufklärung wie Sie für dringlichst halte... Sie schreiben selbst, was man gegen Sie auffahren wird. Es wird noch mehr sein. In keiner Partei wird die Schreckensbilanz unserer bisherigen Politik in alter Freundschaft hingenommen werden. Sie werden es durchstehen! Ich grüße Sie in Dankbarkeit für Ihr Buch, dem ich allseitige größte Aufmerksamkeit wünsche. Ihr...«.

176

Ich war darauf gefaßt, wütende Gegenangriffe auffangen zu müssen. Ich wußte, daß es den der Wirtschaft verbundenen Instituten nicht schwerfallen würde, einen ganzen Stab von Mitarbeitern anzusetzen, mit der Aufgabe, einige »Fehler« in meinem Buch zu entdecken, um damit das ganze Ergebnis in Mißkredit zu bringen. Doch nichts dergleichen geschah! So gut wie alle Besprechungen mußten anerkennen, daß die Fakten und auch die Schlußfolgerungen stimmten.

Aus der nicht mehr zu erschütternden Gewißheit, daß unser Volk und die Welt vor der gefährlichsten Überlebenskrise steht, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, ergab sich für mich die absolute Verpflichtung, alles in meinen Kräften stehende beizutragen, um das drohende Verhängnis wenigstens etwas zu verzögern. Das hieß einerseits zu versuchen, den eigenen Einfluß im Dienste dieser Aufgabe zu vergrößern, andererseits aber auch, nicht dort verbissen zu kämpfen, wo keine Ergebnisse zu erwarten waren.

177/178

Die Diskussion über die Umwelt- und Zukunftsfragen fand nicht in Bonn, sondern draußen im Lande statt. Dort verbreiteten sich die neuen Erkenntnisse außerhalb der Parteien und führten in den siebziger Jahren zu spontanen Organisationen. Bürgerinitiativen bildeten sich allenthalben gegen örtliche Umweltzerstörungen und besonders gegen Atomkraftwerke.

Sie hatten zunächst regionalen Charakter, mußten aber mehr und mehr erkennen, daß die einzelnen Vorhaben des Staates und der Industrie nur eine logische Folge der Wachstumspolitik waren und bei deren Fortsetzung unvermeidlich zunehmen mußten. So entzündete sich die Betroffenheit in der Regel an konkreten Problemen und erweiterte sich dann langsam zur Infragestellung der politischen und wirtschaftlichen Ziele überhaupt.

Der Frage nach den eigentlichen Ursachen konnten sich auch die traditionellen Naturschutzverbände mit ihren in der Regel älteren Mitgliedern nicht völlig verschließen. Dort gab es Mitte der siebziger Jahre Bestrebungen, die Landesverbände für Naturschutz zu einem Bundesverband zusammenzufassen.

Das geschah nach einigen vorbereitenden Treffen am 4. November 1975 in Frankfurt. Man hatte mir den Bundesvorsitz angeboten, wobei ich auch fast einstimmig gewählt wurde. Erster Stellvertreter wurde Professor Bernhard Grzimek und zweiter Hubert Weinzierl.

Ich stürzte mich mit aller Kraft in den Aufbau dieses Bundesverbandes, der in Bonn ein Büro einrichtete. Auf die vielen positiven Zuschriften, die ich als Autor erhielt, antwortete ich mit der Aufforderung, Mitglied zu werden, was in der Regel glückte.

Meine unausgesprochene Absicht war es, aus diesem BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands), wie wir ihn inzwischen nannten, mit der Zeit eine politische Kraft zu machen. Aber das lag wohl nicht im Sinne der Gründer des Bundesverbandes, die mehr auf ihre Stellung als Landesfürsten bedacht blieben.

Viele übten sich in einer altväterlichen und betulichen Umweltpolitik, die es keinesfalls mit den regierenden Mächten und Parteien verderben wollte; denn etwas Geld tröpfelte da auch. Eine gewisse Geschaftelhuberei wurde gepflegt, die sich unter anderem darin äußerte, daß ständig neue Organisationsmodelle ersonnen und hin und her gewälzt wurden, wobei gediente Funktionäre empfindlich darauf bedacht waren, ihre Kompetenzen zu erhalten.

178

Einige der damaligen Vorstandsmitglieder verfolgten persönliche Ziele, andere wiederum kümmerten sich um nichts. Man nahm auch daran Anstoß, daß ich die Redaktion der Mitgliederzeitschrift <Natur und Umwelt> selbst übernommen hatte. Es mag richtig sein, daß ich bei meiner stürmischen Ungeduld beim <Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands> von vornherein an die falsche Stelle geraten war, persönliche Abneigungen kamen hinzu.

So wurde der Bruch Anfang 1977 offenbar, und der gesamte Vorstand trat zurück. Am 14. Mai tagte die Delegiertenversammlung, die lediglich aus zwei Dutzend Personen bestand, unter denen meine »Entmachtung« leicht abgesprochen werden konnte. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ich hielt es für eine absichtliche Täuschung und war nicht mehr gewillt, meinen Namen für diesen Verband herzugeben.

Es ist mir in jenen Jahren noch oft passiert, daß diverse Gruppen den Ruf, der mir nachging, für sich zu vereinnahmen suchten, ohne mir entsprechende Befugnisse einzuräumen. Solche Erfahrungen sind offensichtlich nicht zu vermeiden, sobald ein Name publizistischen »Marktwert« bekommt.

Jetzt wollte ich keine Zeit mehr mit taktischem Kleinkrieg vergeuden. Denn ich war überzeugt, daß ein forsches Tempo eingeschlagen werden müsse, um der Katastrophenpolitik zu begegnen.

Leider sind die älteren Verbände »Zum Schutze von...« stets in der Gefahr, in eine Alibifunktion zu geraten. Durch ihre teilweise Heranziehung in wenig bedeutenden Angelegenheiten kann der Öffentlichkeit suggeriert werden, es geschehe etwas — damit in Wirklichkeit nichts zu geschehen braucht.

So frage ich mich seit Jahren, wie viele Jahrzehnte gewisse Zeitschriften ihre bunten Bilder von bedrohten Vögeln, Pflanzen und Feuchtgebieten unentwegt immer wieder drucken und an ihre Abonnenten versenden werden, womit sie doch nur die gedämpfte Begleitmusik zu deren Ausrottung intonieren.

Insofern hatte der <Spiegel> 1982 schon recht, als er die Serie <Die Erde wird ein öder Stern> mit den Worten einleitete:

»Trotz fünf Millionen Anhängern ... ist Westdeutschlands Naturschutz-Bewegung so erfolglos wie keine andere gesellschaftliche Strömung. Mit Ratlosigkeit reagieren die Verbände auf die womöglich größte Vernichtung biologischer Vielfalt seit dem Sauriersterben vor 65 Millionen Jahren: Die Hälfte aller höheren Tier- und ein Drittel aller Pflanzenarten können bis zum Jahre 2000 ausgestorben sein. Dennoch bringen sich viele Naturschützer weiterhin mit Weltfremdheit und Sektierertum um Einfluß.« spiegel.de/politik/die-erde-wird-ein-oeder-stern

179/180

Gustav Heinemann hat bis heute recht behalten: »In keiner Partei wird....« Zunächst gab es in der CDU überhaupt keine Reaktion auf mein Buch. Zwar unternahm die Landesgruppe der Niedersachsen innerhalb der Bundestagsfraktion einen zaghaften Versuch und lud alle Fraktionsmitglieder zu einer Diskussion zwischen Professor Schulten und mir ein; doch nicht mehr als fünfundzwanzig Abgeordnete nahmen daran teil. Der Professor arbeitete damals an seinem Lieblingsprojekt, dem Hochtemperatur-Reaktor in Uentrop. Er ist auch bekannt geworden durch Sprüche wie diesen: »Die Bundesrepublik Deutschland wird im nächsten Jahrhundert 1000 Kernreaktoren haben.«

Ich rechnete nach, daß demnach dann schon alle fünfzehn Kilometer im Quadrat das nächste Kernkraftwerk stehen müßte. Blödsinn solcher Art bestaunten die »Kollegen«, während sie von meinen Ausführungen wohl kaum etwas begriffen haben. Einer brachte es später auf die Formel: »Aber Herr Gruhl, wenn wir das unseren Wählern sagen würden, was Sie da bringen, dann würden wir doch nicht mehr gewählt!« Recht hatte er!

180

In einer Fernsehdiskussion am 2. März 1977, an der unter anderen die damaligen Bundesminister Friderichs, Maihofer und Matthöfer teilnahmen, ging es um die Kernenergie, aber auch um das »wirtschaftliche Wachstum«. Daraufhin fragte ich gegen Schluß der Sendung: »Meine Herren, Sie reden hier die ganze Zeit von <Wachstum>, nun sagen Sie mir doch einmal, wie lange <wirtschaftliches Wachstum> überhaupt möglich ist!« Da fühlte sich Gerhard Stoltenberg, damals Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, bemüßigt zu antworten: »Immer natürlich nicht, Herr Gruhl, aber vorläufig noch!« Schluß der Sendung.

wikipedia Gerhard_Stoltenberg (1928-2001, 73, Kr)

Ich dachte darüber nach, was er wohl unter »vorläufig« verstehen mochte. Solange er Ministerpräsident wäre? Oder solange er leben würde? Was aber danach? — Als Bundesfinanzminister brüstete er sich jetzt, also zehn Jahre später, daß Wachstumsraten bis zu 3% wieder erreicht worden seien. Aber auch drei Prozent jährlich hätten zur Folge, daß sich das Volumen einer Volkswirtschaft alle 23,4 Jahre verdoppeln würde, also in 70 Jahren auf das Achtfache stiege! Das wäre die Schreckensbilanz einer Politik der dauernden Vorläufigkeit!

Mich brauchte die geballte Ignoranz zunächst nicht weiter zu stören, denn der Erfolg trug sich selbst. Es war auch abzusehen, daß ich zur Bundestagswahl 1976 wieder aufgestellt werden würde. Sogar mein ständiger Gegner Hess trat nicht mehr an. Er soll gesagt haben, nun hat Gruhl auch noch ein erfolgreiches Buch geschrieben, da ist nichts mehr zu machen. Von den 29 Delegierten stimmten 28 für mich. Auf der Landesliste erhielt ich den Platz zehn. Nach der Wahl des Jahres 1976 trieb dann meine Position in der CDU unweigerlich einer Entscheidung zu.

Welchen Unwert allein schon die Umweltprobleme im engeren Sinne in dieser Partei hatten, bewies eine Kette von Vorgängen um den <Unterausschuß für Umweltfragen> der Bundespartei, dessen Vorsitz ich noch hielt.

181

Wir hatten in ihm 1975 ein <Programm für Umweltvorsorge> erarbeitet, das zugegebenermaßen meine Handschrift verriet; denn die Arbeit daran verlief parallel mit dem Abschluß meines Buches. Doch die kleine Gruppe von etwa sechs Unentwegten aus der Partei, darunter keiner aus der Bundestagsfraktion, war schon beteiligt und stellte sich hinter das Konzept. Uns gelang es sogar, eine Mehrheit im gesamten Ausschuß für Strukturpolitik zu gewinnen, so daß der Entwurf in der gebilligten Fassung im Oktober 1975 dem Generalsekretär Kurt Biedenkopf geschickt werden konnte.

Von der Parteiführung war darauf ein halbes Jahr lang überhaupt keine Reaktion zu vernehmen. Schließlich schrieb ich am 23. April 1976 an den Bundesvorsitzenden Helmut Kohl mit Durchschrift an den Generalsekretär Kurt Biedenkopf einen Brief mit folgenden Fragen:

»1. Will die CDU ohne ein Umweltkonzept in den Bundestagswahlkampf gehen?

2. Hat der Wirtschaftspolitische Ausschuß eine allumfassende Kompetenz, um die Vorlage des Ausschusses für Strukturpolitik abzuweisen oder endlos verzögern zu können?

3. Ist die Arbeit der Ausschüsse der Bundes-CDU, deren Mitglieder viel Zeit für diese Arbeit opfern, überhaupt noch sinnvoll, wenn das Ergebnis nicht einmal eine Antwort wert ist?

Ich schreibe diese Zeilen, weil ich der Presse entnommen habe, daß die Spitze unserer Partei am nächsten Montag eine Klausurtagung über das Wahlkonzept durchführt. Darum scheint mir dies der letzte Termin zu sein, zu dem das Konzept meines Ausschusses noch Beachtung finden kann, worum ich dringend bitte.«

182/183

Helmut Kohl antwortete am 17. Mai:

»Auf seiner Sitzung am 25. Februar ist der Bundesfachausschuß Wirtschaftspolitik einhellig der Meinung gewesen, daß das <Konzept der CDU für Umweltvorsorge '76> noch einer Überarbeitung bedarf und hat die Bildung einer Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Bundesfachausschüsse Wirtschaftspolitik und Strukturpolitik vorgeschlagen. - Auf Widerspruch ist das <Umweltkonzept> auch bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Energiepolitik der CDU/CSU gestoßen. Aus diesen Gründen bin ich der Auffassung, daß wir den Wahlkampf mit Aussagen zur Umweltpolitik bestreiten sollten, die in der Partei allgemein akzeptiert und auch gegenüber der Öffentlichkeit einheitlich vertreten werden. - Ich bin sicher, daß die getroffenen Entscheidungen die Zustimmung der Ausschußmitglieder und auch die Ihre finden.«

*

Das fand nun ganz und gar nicht meine Zustimmung! Inhaltsgleich hatte mir Professor Kurt Biedenkopf bereits am 11. Mai geschrieben, der eine weitere Behandlung des Umweltkonzepts nach der Bundestagswahl vorschlug. In einem postwendenden Schreiben an beide drückte ich das Erstaunen der Ausschußmitglieder darüber aus,

»daß die CDU ohne eine aktuelle Aussage zu den Umweltfragen in den Bundestagswahlkampf gehen will. Offenbar ist unserer Parteiführung nicht bewußt, welchen starken Stellenwert diese Probleme im weiten Sinne beim Wähler einnehmen ... Welchen geringen Stellenwert Sie und die Parteiführung diesen Fragen beimessen, geht schon aus der Tatsache hervor, daß Sie sich damit abfinden, daß der Bundesfachausschuß für Wirtschaftspolitik und die Arbeitsgruppe Energiepolitik ein Veto gegen unseren Entwurf einlegen, während unserem Bundesausschuß für Strukturpolitik die Konzepte dieser beiden Gremien gar nicht erst vorgelegt werden. Ich halte es für meine Pflicht, Sie auf den Schaden hinzuweisen und für dringend nötig, ein Verfahren zu finden, welches noch vor der Bundestagswahl eine parteioffizielle schriftliche Aussage ermöglicht.«

Ich hatte schon längst Hinweise, und es war nicht schwer zu vermuten, daß unser Entwurf der Partei wie ein unverdaulicher Stein im Magen lag. Dem wirtschaftspolitischen Ausschuß stand bis dahin Ernst Albrecht vor! Und von den »Energiepolitikern«, die immerzu die schwachsinnigen Prognosen vom steigenden Energieverbrauch verkündet hatten, war es Karl-Heinz Narjes, der spätere EG-Kommissar, der mir einmal sagte: »Ich bin also einer der <Scharlatane>, von denen Sie schreiben.« Ich widersprach ihm nicht.

183/184

Schon seit dem Sommer 1971 hatte sich ein Mann an meine Fersen geheftet, der sich nie ganz einschätzen ließ, da stets offen blieb, worauf er hinauswollte. Am 16. Januar 1975 hatte er mich wieder zu einem Gespräch aufgesucht, das so aufregend war, daß ich noch am selben Abend ein Protokoll darüber niederschrieb. Hier der Wortlaut:

»Heute, 17.15 bis 18.45 Uhr, Gespräch mit X in der Parlamentarischen Gesellschaft (im Keller).

Er erklärte mir, daß ich von drei Seiten der Fraktion angegriffen werde: den Wirtschaftspolitikern, den Energiepolitikern und den Technologen. Darüber hinaus sind Kreise der Wirtschaft, die in der Partei viel Einfluß hätten, über mich geradezu <verbittert>. Diese würden mit aller Kraft dafür sorgen, daß ich ausgeschaltet werde. Auf der Liste derjenigen, die nicht wieder in den Bundestag dürfen, <steht der Name Gruhl an erster Stelle>. Diese Fäden laufen <bis hin zu Herrn Sohl.> (Das war der damalige Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie.)

Auf die Frage, ob es in der Fraktion nicht nur wirtschaftlich einflußreiche Kreise seien, jedoch keine offiziell verantwortlichen Personen der Fraktionsführung, antwortete X: <Da gibt es Überschneidungen.> Seine Gesprächspartner in der Fraktion gab er nicht preis, sie gehörten aber zu den 25-30 Einflußreichen. Wie ich aus einer früheren Äußerung weiß, hat er mit Herrn Russe vor Weihnachten gesprochen, und er bekundete seine Absicht, noch im Januar wieder mit ihm sprechen zu wollen.

Obwohl mir klar war, daß meine Haltung zu Umweltfragen schuld an allem ist: Ich fragte eingehend immer wieder nach den eigentlichen Gründen all dieser Bestrebungen. Außer allgemeinen Redewendungen wie <es legt sich niemand so in allen Dingen quer in der Fraktion wie Dr. Gruhl> war nichts weiteres zu erfahren.

Zum Teil müssen absurde Behauptungen aufgestellt worden sein wie: Gruhl entzieht sich jedem Gespräch, ist völlig unbelehrbar, hat wiederholt Einladungen zu Gesprächen abgelehnt. Es seien auch Äußerungen wie die gefallen: Gruhl hat einen <Geheimplan> zum Umweltschutz.

Die feindliche Haltung von Dr. Vogel (Präsident des Bayerischen Umweltamtes) kam auch wieder zur Sprache, ebenso die Gegnerschaft Streibls. Ich hätte sogar ein so großzügiges Angebot, Büroräume im Tulpenfeld zu beziehen (unter Beibehaltung meines Zimmers 1424), abgelehnt.

Ich erklärte X, daß daran nicht das Geringste stimme. Auch mußte ich die Meinung X's zurückweisen, Dr. v. Bismarck habe wiederholt versucht, mich zu beeinflussen; v. Bismarck hat zwar öfters mit mir über Umweltfragen gesprochen, aber nie in dem Sinne, daß er etwas an meinem Verhalten beanstandete. Doch Herr X war der Meinung, daß v. Bismarck zumindest vom Wirtschaftsrat den Auftrag erhalten hatte.

X ließ erkennen, daß wohl vieles vom Bundesverband der Deutschen Industrie in Köln komme. Er gab bei dieser Gelegenheit zu, daß er mich etwa vor zwei Jahren im Auftrag dieses Instituts im Hochhaus besucht hatte, um mich für Pläne zu gewinnen, aus denen ich damals nicht klug wurde. Heute sagte er: Er habe zwar keinen Auftrag, aber wie ich mich dazu stellen würde, wenn man mir ein Büro für Umweltfragen mit Assistenten und Schreibkraft einrichtete. Ich antwortete ausweichend, daß dann der Einfluß dieses Geldgebers abgegrenzt sein müßte. Damit endete das Gespräch, das X ausgiebig weiterführen möchte. Ich muß Zeit gewinnen!«

wikipe Hans-Günther_Sohl (1906-1989) wikipe Bundesverband_der_Deutschen_Industrie

185

Diese alarmierenden Informationen oder schon Drohungen erhielt ich wohlgemerkt zu einer Zeit, als ich noch einen Verleger für mein Buch suchte. Sie bestätigten mir die Risiken, die ich mit der Veröffentlichung auf mich nahm. Daß es um die Umweltpolitik nach Helmut Kohls Übersiedelung nach Bonn noch schlechter bestellt sein würde, dafür besaß ich noch weitere Beweise. Ich hatte ihm am 5. September 1975 fairerweise das bevorstehende Erscheinen meines Buches angekündigt und um ein persönliches Gespräch gebeten. Sein Büro teilte mit, daß vor Kohls Reise in die Sowjet-Union kein Termin frei wäre. Am 7. November schrieb ich erneut:

»Inzwischen ist mein Buch erschienen; z.Zt. wird die 3. Auflage (24.000-35.000) gedruckt. Ich erlaube mir, Ihnen anbei ein Buch persönlich zu übersenden. Damit verbinde ich erneut die Bitte um ein Gespräch über die diesbezüglichen Probleme. Ein weiteres ist inzwischen hinzugekommen: Ich wurde am 4.11.1975 zum Bundesvorsitzenden des neu konstituierten Verbandes Bund Natur- und Umweltschutz Deutschland e. V. gewählt... Den Grundstock bilden die ca. 50.000 Mitglieder der bisherigen Landesverbände für Naturschutz. Aus meiner Stellung an der Spitze dieses Verbandes ergeben sich auch einige Fragen, die ich gern mit Ihnen persönlich besprochen hätte.

In der Hoffnung, daß möglichst in den drei Sitzungswochen des Bundestages (24.11.-12.12.75) ein Termin zu finden sein wird, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Ihr Herbert Gruhl.«

Darauf gab es überhaupt keine Reaktion. Es war dann bereits ein ganzes Jahr verstrichen, als ich mir sagte, aller guten Dinge sind drei, zumal ich zum 55. Geburtstag von Herrn Kohl einige freundliche Zeilen erhalten hatte, wofür ich mich bedankte und auch für die »Anerkennung meiner Arbeit«. Daran ließ sich leicht anknüpfen:

186

»Ich erlaube mir, diese Gelegenheit zu benutzen, um Sie auf meinen wiederholt vorgetragenen Wunsch eines Gesprächs mit Ihnen hinzuweisen. Die Entwicklung der letzten Monate hat die Dringlichkeit einer Auseinandersetzung mit den von mir intensiv bearbeiteten Weltfragen bestätigt. Ich hoffe, daß die Verlegung Ihrer politischen Tätigkeit nach Bonn die Chance, einen Termin zu bekommen, enorm verbessert.

Vor wenigen Tagen hörte ich, daß der Vorsitzende der Österreichischen Volkspartei, Herr Taus, persönlich den Vorsitz einer <Kommission für Zukunftsfragen> übernommen hat, die in seiner Partei besteht. Ich glaube, daß die deutschen Verhältnisse die Bildung einer solchen Kommission der Partei noch dringlicher erfordern, wobei ebenfalls Ihr persönlicher Einsatz von größtem Nutzen wäre. Meine Hilfe biete ich hiermit nochmals an. In der Hoffnung auf eine baldige Antwort verbleibe ich...«

Wieder keine Antwort! Was allerdings hinter den Kulissen gespielt worden war, zeichnete sich in den folgenden Monaten deutlich ab. Ich hatte zwar Unheil kommen sehen, aber nicht, welch abgefeimtes Spiel inszeniert werden würde, um den lästigen Unterausschuß für Umweltfragen loszuwerden. Man konstituierte an dessen Stelle einen neuen Bundesfachausschuß für Energie und Umwelt. Das war bereits insofern eine lachhafte Konstruktion, als sie den Eindruck erweckte, Umweltpolitik habe nur etwas mit Energie zu tun — sozusagen unter der Devise Energie und Umwelt seien gleichwertig.

Die Kalkulation ging aber auf. Die Landesverbände, die je zwei Vertreter in den Bundesfachausschuß zu entsenden hatten, besaßen im Regelfall viele Experten für Energie, aber keine für Umwelt. Damit waren von vornherein die Mehrheitsverhältnisse in diesem neuen Gremium klar. Niedersachsen hatte mich zwar erneut nominiert, dazu kam noch je ein Umweltvertreter aus Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg — soweit ich das einschätzen konnte. Alle anderen waren Vertreter derselben Energielobby, an deren Einspruch gerade unser Umweltprogramm gescheitert war!

187

Die Farce wurde dann in der konstituierenden Sitzung vollends offenbar. Zum Vorsitzenden wurde Heinz Riesenhuber vorgeschlagen! Er hatte eine Blitzkarriere in der Großindustrie hinter sich. Laut Bundestagshandbuch: »1966 bis 1968 Angestellter, seit 1967 Prokurist, 1968 bis 1971 Geschäftsführer bei der Erzgesellschaft GmbH, Frankfurt, seit 1971 Technischer Geschäftsführer bei Synthomer Chemie GmbH, Frankfurt.«

wikipedia Heinz_Riesenhuber *1935

Dazu muß man weiter wissen, daß die Erzgesellschaft an 15 großen deutschen Gesellschaften und ca. 60 im Ausland beteiligt ist. Ihre Aktivitäten reichen unmittelbar in den Bereich der Kernenergie hinein. Dieser Mann war also prädestiniert, bei der CDU den Schutz der Umwelt federführend zu übernehmen!

Da ich verfolgt hatte, wie »höheren Orts« alles gut vorbereitet worden war, hielt ich es für vergebliche Mühe, gegen ihn zu kandidieren. Doch der Hamburger Vertreter schlug mich vor, ohne vorher mit mir gesprochen zu haben. In dem Moment dachte ich, es kann nichts schaden, hier die Mehrheitsverhältnisse schwarz auf weiß bestätigt zu bekommen. Ergebnis: zwölf Stimmen für Riesenhuber, vier für Gruhl.

Der Teufel ritt den Kollegen Beck aus Hamburg noch einmal, denn er schlug mich bei der Stellvertreterwahl gegen den Bergwerksdirektor Ludwig Gerstein vor. Da war ich nun doch neugierig geworden, wie viele der Anwesenden wenigstens das belanglose Amt des Stellvertreters einem Umweltschützer einzuräumen bereit waren. Es waren fünf, also einer mehr, bei elf Stimmen für Gerstein. Nicht einmal auf die Optik wurde Rücksicht genommen! Die Stimmenzahlen bewiesen: Die Umweltfragen waren nun innerhalb der CDU fest in der Hand der Wirtschaft.

Ein ähnliches Possenspiel war parallel in der Bundestagsfraktion abgelaufen. Die dortige <Arbeitsgruppe für Umweltvorsorge> hielt der ganz frisch nach Bonn gekommene Paul Laufs, seit 1967 Angestellter bei IBM-Deutschland, für die ihm auf den Leib geschneiderte Aufgabe.

188

Sein Anlauf scheiterte allerdings am Widerstand meiner alten Kollegen in der Arbeitsgruppe, die durchaus nicht den Eindruck bekommen hatten, daß ihm der Umweltschutz am Herzen läge. Ich selbst war später bei einem Arbeitsessen von Abgeordneten mit Vertretern der Wirtschaft Zeuge einer Äußerung, welch eine sinnlose Verschwendung von Milliarden doch die Rauchgasentschwefelung der Kraftwerke sein würde.

An dieser Stelle darf man raten, warum die Arbeitsgruppe, die ich seit 1970 leitete, unter Kohls Fraktionsführung für überflüssig erklärt wurde. Eine solche Arbeitsgruppe sollte hinfort nur noch von Fall zu Fall ad hoc gebildet werden, wenn Umweltgesetze auf den Tisch kämen, und der ehemalige Innenminister von Rheinland-Pfalz, Heinz Schwarz, der mit Helmut Kohl nach Bonn gekommen war, sollte das jeweils übernehmen.

#

Obgleich ich vom Bundesvorsitzenden der CDU zwar nie eine Antwort auf meine Briefe bekommen hatte, so ließen doch diese indirekten Antworten an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Ich hatte schon begriffen, daß ich zu denen gehörte, die zu eliminieren waren, wie von jenem Mister X am 16. Januar 1975 angekündigt. So ganz offen konnte man das nicht handhaben; dazu war mein Name inzwischen zu bekannt geworden. Eine gewisse »Narrenfreiheit« hätte man mir allerdings wohl auch weiter zugestanden, denn es war ja bequemer für die Kollegen, in Wahlversammlungen auf peinliche Fragen hinsichtlich der Umwelt antworten zu können: »Dafür haben wir den Dr. Gruhl.«

Gegen meine Ausschaltung ließ sich schon darum nichts ausrichten, weil kein einziger Fraktionskollege bereit gewesen wäre, für die Sache der Umwelt seine politische Karriere aufs Spiel zu setzen. Wenn ich irgendwo Unterstützung finden konnte, dann nicht innerhalb politischer Parteien, sondern draußen im Lande. Die mir noch verbleibenden Trümpfe lagen in den Signalen an die Öffentlichkeit, wobei unvermeidlich jede Äußerung in den Medien den Konflikt mit der Partei verschärfen mußte.

189

<Ein Planet wird geplündert> nahm auf der Bestsellerliste in der Jahresstatistik 1976 den Platz eins ein, und bis Anfang 1978 wurden fast 200.000 Exemplare aufgelegt. Die Einladungen zu Vorträgen konnte ich längst nicht mehr alle befolgen, obwohl ich 1977 rund 140 Abende dafür einsetzte. So brachte ich außer den üblichen Fahrten zwischen Barsinghausen und Bonn einen großen Teil des Lebens in Intercity-Zügen zu. Das waren die Stunden des ungestörten Lesens und hin und wieder auch Schreibens; keine Telefonate und keine Termine, die sonst jeden Tag in Bruchstücke zerhackten und selten Ruhe zum Nachdenken ließen. So bin ich in den Zügen fast heimisch geworden, die mich in alle größeren Orte der Bundesrepublik und darüber hinaus nach Österreich und in die Schweiz getragen haben.

Dagegen bin ich noch immer ungern geflogen, wenn die Termine es erzwangen. Vor allem behagt mir daran nicht, hoch in der Luft so völlig dem Verhalten anderer Menschen ausgeliefert zu sein. Auch die tüchtigsten Piloten machen einmal Fehler und sind gegen Überraschungen nicht gefeit. Tatsächlich passierte es dann einmal im Anflug weit vor Köln-Wahn, daß die Maschine in eine ungewöhnlich scharfe Rechtskurve ging. Ich schaute links aus dem Fenster und sah gerade noch, wie ein Sportflugzeug an der linken Flügelspitze vorüberhuschte. Als ich den Piloten nach der Landung fragte, ob die Maschine wohl 80 Meter nahe war, antwortete er: 30 Meter!

Doch das Flugpersonal hat Anweisungen, nicht darüber zu reden, um die Menschen nicht vom Fliegen abzuschrecken. Überall das gleiche! Wie in der Politik! Nur niemanden beunruhigen, er könnte sonst störrisch werden! Alles verschweigen! Nur »positive« Nachrichten herausgeben, damit die Gefolgschaft der Lämmer nicht verunsichert wird!

190

Meine kühne Hoffnung, daß eine Wende des Denkens schließlich auch die Parteien und sogar die CDU ergreifen würde, zerrann. Das Umdenken hatte eben doch nur eine kleine Minderheit erfaßt, und nicht einmal von dieser Minderheit wurde die Gefährdung allen Lebens als das Hauptproblem des nun endenden zweiten Jahrtausends nach Christi Geburt erkannt. Daß es buchstäblich um das Überleben auf diesem Planeten geht, fing erst in den achtziger Jahren einer kleinen, wenn auch wachsenden Minderheit zu dämmern an. Von der nötigen Schlußfolgerung, daß damit ein radikal anderes Verhalten der Völker erforderlich ist, sind wir aber noch weit entfernt.

Das Jahr der Entscheidung ^^^^

Daß die Bewegung zur Erhaltung der Umwelt letzten Endes eine politische werden müßte und auch werden würde, stand für mich dennoch fest. Die Frage konnte nur sein, wann der richtige Zeitpunkt erreicht sei. Unter den vielen Briefen, die seit 1975 bei mir eingingen, waren nicht wenige, die mich zu einer neuen Partei ermuntern wollten. Ich fühlte auch schon mal hier und da vor, wer sich daran wohl beteiligen würde. Das Ergebnis war nicht berauschend.

Immerhin kamen aus mehreren Richtungen Angebote zur Mitarbeit. Auch der damalige Vorsitzende des <Bundesverbandes der Bürgerinitiativen-Umweltschutz>, Hans Günter Schumacher, war nicht abgeneigt. Eines Tages meldete sich ein mittelständischer Unternehmer, der dann bei einem Besuch in Barsinghausen anbot, eine Million DM zur Finanzierung einzubringen, denn er wollte die Atomkraftwerke verhindern.

191

Auf Initiative von Professor Heinz Kaminski, Leiter der Sternwarte in Bochum, lud der ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD, Professor Dr. Ulrich Lohmar, zweimal in seine Wohnung ein. Es erschienen acht Personen. Bei dem zweiten Treffen war auch Fredersdorf dabei, dessen Zeit als Vorsitzender der Gewerkschaft der Steuerbeamten abgelaufen war, und der wiederholt angekündigt hatte, er werde eine Partei der Steuerzahler gründen. Schumacher wollte die nächstjährige Landtagswahl in Rheinland-Pfalz abwarten, was in den Augen der übrigen als Ausflucht betrachtet wurde. Es stellte sich dann heraus, daß besonders Fredersdorf und Lohmar drei »gleichrangige« Problemfelder für eine neue Partei zu erkennen glaubten: die Umwelt (vertreten von Gruhl), die Steuerpolitik (vertreten von Fredersdorf) und die Bürgerrechte (vertreten von Lohmar).

Ich hielt es für unangemessen, solche Uralt-Themen wie Steuern und Bürgerrechte derart aufwerten zu wollen, daß sie den gleichen Rang bekämen wie die fundamentalen Überlebensfragen. Die spätere Entwicklung hat meine Auffassung bestätigt. Die Steuerpartei blieb eine Seifenblase, eine Bürgerrechtspartei entstand gar nicht erst. Nur aus der Ökologie entwickelte sich eine politische Bewegung — in vielen Ländern der Welt. Das damalige Gremium wurde sich nicht einig und ein weiteres Treffen wurde zwar verabredet, doch dazu kam es dann nicht mehr.

In Niedersachsen hatte sich die <Grüne Liste Umweltschutz> gebildet. Ihr war es gelungen, in 98 der 99 Wahlkreise Kandidaten aufzustellen. Das wurde vor allem durch eine Herkulesarbeit von Carl Beddermann erreicht. Bei mir war angefragt worden, ob ich nicht auf dieser Liste kandidieren wolle. Das habe ich hauptsächlich aus dem Grunde ausgeschlagen, weil ich nicht ausgerechnet in dem Bundesland, aus dem mich die CDU dreimal in den Bundestag geschickt hatte, dieser Partei »in den Rücken fallen« wollte. Nachträglich scheint mir, daß es zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Politik gehört, sich über solche Loyalitätsempfindungen rücksichtslos hinwegzusetzen. Und da muß ich eingestehen, daß in dieser Hinsicht durchaus zwei Seelen in meiner Brust wohnen.

192

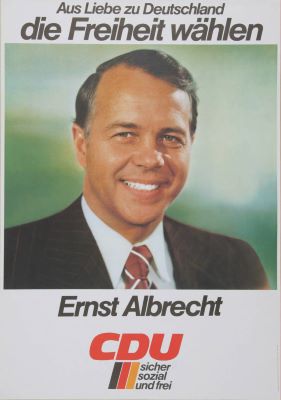

Heute stellt sich mir allerdings auch die weitere Frage: was heißt schon »erfolgreich« sein? Mit der CDU-Führung in Niedersachsen hatte ich nur seltene Berührungen. Ernst Albrecht sprach ich, bevor er Ministerpräsident wurde, während eines Kreisparteitages an. Dies war kurz vor der Vollendung von Ein Planet wird geplündert. Ich wollte ihm die Unmöglichkeit eines »ständigen wirtschaftlichen Wachstums« erklären; doch nach wenigen Sätzen wurde das Gespräch durch seine Worte beendet: »Ich warne Sie, das wirtschaftliche Wachstum in Frage zu stellen!« Was auch immer die »Warnung« bedeuten mochte, hier war kein Fußbreit Boden zu gewinnen. wikipedia Ernst_Albrecht 1930-2014

Pikanterweise war Albrecht just zu jener Zeit Vorsitzender des <Bundesfachausschusses für Wirtschaftspolitik> der CDU, der unser Umweltprogramm abgelehnt hatte. Der Landesvorsitzende, Wilfried Hasselmann, hatte mich schon Ende 1976 wegen meiner Rede bei der großen Demonstration gegen das geplante Kernkraftwerk in Brokdorf gerügt. Nun, im April 1978, schlug er ein Gespräch in Bonn vor. Dieses ging über Allgemeinplätze nicht hinaus; immerhin forderte er mich auf, meine »Mindestbedingungen« in Sachen Umwelt schriftlich zu formulieren. Ich hielt es für das beste, ihm das »Programm für Umweltvorsorge« zu schicken, welches wir im Unterausschuß der CDU 1975 erarbeitet hatten. Eine Reaktion von ihm kam darauf nie; wer ihn näher kennt, bezweifelt, daß er es je gelesen hat. Den nächsten Brief von ihm erhielt ich erst am 14. Juni, nachdem ich am Abend vorher ein Interview in Report gegeben hatte. Er enthielt nur wenige Zeilen:

»Die gestrigen Nachrichten mit Meldungen über Sie beunruhigen mich. Wir sind kurz vor der Regierungsbildung in Niedersachsen und bemühen uns, die Frage des Umweltschutzes so aufzunehmen, daß es neuer Parteigründungen mit einseitigen partikularen Interessen nicht bedarf. Ich bitte Sie, wenn Sie uns verlassen wollen, mir schnellstens Ihre Entscheidung mitzuteilen. Eine aus dem Wahlkampf gestärkt hervorgegangene CDU in Niedersachsen darf in eigenen Reihen keine Zweifler dulden. Deshalb fordere ich Sie auf, sich bis zum 1. Juli endgültig zu entscheiden.«

193

Dieses Ultimatum ignorierte ich, ohne daß etwas passierte. Es war zu erfahren, daß Hasselmann im Landesvorstand auch auf Kritik gestoßen war.

Philip von Bismarck, langjähriger Vorsitzender des »Wirtschaftsrates e. V.«, der wichtigsten von den der CDU »nahestehenden« Vereinigungen, sowohl als Schatzmeister Mitglied des Landesvorstandes der CDU als auch Sprecher der niedersächsischen CDU-Abgeordneten in Bonn, rief mich eines Vormittags im Hochhaus an. In der gewünschten Unterredung bekundete er, im Auftrag Helmut Kohls mit mir zu sprechen, der seinerseits mit mir reden wolle, um eventuelle Klärungen oder was auch immer herbeizuführen. Da hatte ich es leicht, auf meine jahrelangen Gesprächswünsche hinzuweisen, die dieser nicht einmal einer Antwort gewürdigt hatte.

Im Laufe der Unterhaltung entfuhr es von Bismarck, daß er selbst Herrn Kohl den Vorschlag gemacht habe, er möchte doch mit mir sprechen. Darauf ich: »Das mindert allerdings den Wert des Gesprächsangebots beträchtlich!« Es war wirklich eine Zumutung! Auch jetzt war der Herr Fraktionsvorsitzende nicht von sich aus darauf gekommen, daß ein Gespräch mit mir fällig war. Dazu bedurfte es offensichtlich der »Fürsprache« des Herrn Vorsitzenden des Wirtschaftsrates! Letzterem war es nun wahrscheinlich etwas peinlich, daß ausgerechnet ein Kollege seiner Landesgruppe die CDU verlassen könnte. Ich erklärte Herrn von Bismarck letzten Endes ohne Umschweife, daß ich unter diesen Umständen ein Gespräch mit Helmut Kohl für wenig sinnvoll hielte.

194

Kohl bot mir dann selbst doch noch schriftlich einen Termin an, den ich aber bereits für einen Vortrag an der Universität Bielefeld vergeben hatte. So antwortete ich ihm am 29. Juni, nicht ohne an meine früheren vergeblichen Bemühungen zu erinnern: »Mir geht es allerdings längst nicht mehr um die Umwelt allein, sondern um die Gesamtpolitik, die ich derzeit für völlig falsch halte. — Um ein sinnvolles Gespräch führen zu können, bitte ich um Angabe der Themen, die wir Ihrer Ansicht nach jetzt noch besprechen können, damit wir nicht beide unsere Zeit verschwenden.«

Wenn der damalige Geschäftsführer der Fraktion und spätere Bundestagspräsident Philipp Jenninger in jenen Tagen erklärt hat, er wisse, daß ich einmal mit Kohl gesprochen habe, so nehme ich zu seinen Gunsten an, daß er irgendeinem Irrtum aufgesessen ist. Die Tatsache bleibt, daß es nie zu einem Gespräch kam, während ich mit den früheren Fraktionsvorsitzenden Barzel und Carstens immerhin mehrere Male ausführlich reden konnte.

Meine Entscheidung war nun ohnedies fällig. Denn es wäre mir unmöglich gewesen, im Jahre 1980 noch einmal für eine Partei in den Wahlkampf zu ziehen, die in fundamentalsten Fragen ganz andere Ziele starr weiter verfolgte. In meinem Wahlprospekt zur Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 hatte ich noch geschrieben:

»Es ist kein Geheimnis, daß ich über die gegenwärtige Situation unserer Welt meine eigene Meinung habe. Diese kann jeder, der will, samt umfassender Begründung in meinem Buch Ein Planet wird geplündert nachlesen. — Ich habe mich als einziger Abgeordneter mit stichhaltigen Gründen für eine Bedenkpause vor dem Bau weiterer Kernkraftwerke ausgesprochen, und ich habe gegen ein Abwasserabgabengesetz gestimmt, welches den Verschmutzern weiterhin einen großen finanziellen Vorteil läßt, wodurch die lebensnotwendige Trinkwasserversorgung in den nächsten Jahren gefährdet wird. — Die CDU gibt mir die Gelegenheit, meine Ansichten innerhalb von Partei und Fraktion frei zu vertreten.

195/196

Ich werde diesen Spielraum auch weiterhin voll ausschöpfen, damit die Politik unserer Partei zunehmend auf die neuen Weltbedingungen abgestellt wird. Eine solche Diskussion ist innerhalb einer großen Volkspartei ebenso notwendig wie die demokratische Diskussion zwischen den Parteien. Die deutsche Politik hat etwas weniger Parteilichkeit und dafür viel mehr Nachdenklichkeit dringend nötig. Was fehlt, ist der Mut zur Wahrheit — auch dann, wenn sie unangenehm ist. — Wir werden nicht verhindern können, daß Zahl und Schwierigkeit der Probleme in den nächsten Jahren zunehmen. Wenn sie mich bei meinem freimütigen Kampf für eine zukunftsorientierte Politik unterstützen wollen, dann können Sie das tun.....«

Der Wahltag brachte mir mit einem Plus von 4,5% der Stimmen die größte Zunahme aller Wahlkreise in Niedersachsen.

Beschleunigt wurde mein Entschluß durch die geplante rückwirkende Amnestie aller Verstöße gegen die Steuergesetze, soweit es sich um Spenden an Parteien handelte. Den Vorgang habe ich in einem von der <Frankfurter Allgemeinen Zeitung> am 24. Mai 1984 veröffentlichten Leserbrief dargestellt:

»...Jedenfalls legte der damalige Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Helmut Kohl, zu Beginn einer Sitzung im Frühjahr 1978 der überraschten Fraktion einen Gesetzentwurf zur Parteienfinanzierung vor, in dem alle zurückliegenden Vergehen nachträglich vergeben und vergessen sein sollten. Herr Kohl stellte den Abgeordneten eindringlich dar, daß dieses Gesetz vom Bundestag innerhalb von 14 Tagen verabschiedet werden müsse, andernfalls seien verheerende Folgen in der Öffentlichkeit und für die Betroffenen zu erwarten. Einige wenige CDU-Abgeordnete waren offenbar durchaus nicht der Ansicht, in die Spendenaffären persönlich verwickelt zu sein; sie bezeichneten eine unbefristet viele Jahre zurückreichende Amnestie mittels eines überstürzt zu beschließenden Gesetzes als einen rechtlich nicht zu vertretenden Vorgang.

196/197

Es wurden auch Zweifel geäußert, ob die ganze SPD letzten Endes ein solches Verfahren durchstehen werde. Besonders aus diesem Grund wurde noch kein Beschluß der Fraktion herbeigeführt. Nach Wochen hörte man schließlich, daß die Sache im Sande verlaufen sei, weil der SPD Bedenken gekommen wären. — Für mich selbst waren diese Ereignisse und das forsche Vorgehen Helmut Kohls einer der Gründe, die mich wenige Wochen später zum Austritt aus der CDU veranlaßten. Zu meiner Überraschung drang jedoch von dieser Aktion des Jahres 1978 kaum etwas an die Öffentlichkeit...«

Ich meinte damals, daß dieser Entwurf eine weitere Welle des Unmutes gegen die Parteien auslösen würde; doch es blieb alles still im Blätterwald — erst 1984 kam die von Kohl bereits 1978 befürchtete Lawine ins Rollen.

Eine Reihe von weiteren Gründen sprach im Sommer 1978 dafür, die Entscheidung nicht länger hinauszuzögern. Die zwei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl erschienen noch ausreichend, um eine Partei aufzubauen, die 1980 eine Chance hätte, die 5% zu überspringen. Dazu war aber auch nötig, daß sie mit einem Paukenschlag startete. Denn, wenn es der neuen Partei nicht vom Stand weg gelänge, schnellen Auftrieb zu bekommen, dann würde sie aller Voraussicht nach scheitern. Die Gefahr der Zersplitterung zeichnete sich bereits ab, weil in den Bundesländern Umweltparteien wie Pilze aus der Erde schossen. Es war mir klar, daß deren spätere Zusammenführung sehr mühsam werden müsse. Auch Fredersdorf kündigte seine Parteigründung immer wieder an.

197

In der <Grünen Liste Niedersachsen> war nach dem guten Ergebnis bei der Landtagswahl (3,9%) der offene Konflikt ausgebrochen. Die beiden verfeindeten Flügel versuchten darüber hinaus in Hessen, eine in Gründung begriffene <Grüne Liste> jeweils in ihr eigenes Fahrwasser zu steuern, was auch dort schon zur Spaltung geführt hatte. Carl Beddermann erläuterte mir das in einem Gespräch am Montag nach der Landtagswahl in Niedersachsen und eröffnete zugleich, daß in seinem Landesverband »die Linken« bereits die Mehrheit hätten, so daß er auf dem bevorstehenden Landesparteitag am 22. Juli den Vorsitz verlieren werde.

Ein Anfang Juli in Beddermanns Haus stattgefundenes Treffen mit Fredersdorf ergab dann, daß letzterer inzwischen ein noch höheres Roß bestiegen hatte. Er hielt uns eine Umfrage aus dem <Spiegel> unter die Nase, wonach 65% der Befragten das Steuersystem als »ungerecht«, jedoch nur 25% das Umweltthema als »wichtig« bezeichnet hätten. Der Eindruck bestätigte sich, daß er nur sich selber und sein Steuerproblem sah. Immerhin verstand er es dann, die Medien mit dauernden Ankündigungen zu speisen, bis er schließlich am 1. Mai 1979 seine <Bürgerpartei> gründete.

Uns aber zwang auch die kurze Frist bis zu den hessischen und bayerischen Landtagswahlen im Herbst 1978 zu einer Entscheidung. Es kam dann noch ein Anruf aus München vom <Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands>, der versprach, daß Professor Grzimek mit von der Partie sein würde und auch andere bekannte Persönlichkeiten. Der Zeitpunkt bot sich insofern an, als in der Sendung <Report> am 11. Juli ein Interview mit mir vorgesehen war. So traf ich mich am Montagvormittag, den 10. Juli in München mit ungefähr fünfzehn Personen, vorwiegend Funktionsträger des <Bundes für Umwelt- und Naturschutz>. Professor Grzimek hatte seine Zusage wieder zurückgezogen, wenn er überhaupt eine solche gegeben hatte, was sich auch bei anderen Personen als fraglich erwies.

198

Zu meiner Überraschung saß Horst Stern da. Er hatte mir auf frühere Anfragen einen Korb gegeben, und es stellte sich dann auch heraus, daß er nur gekommen war, um zu kritisieren. Er ereiferte sich über das Wort <Grün> und hielt es für schier unmöglich. Ich hatte <Grüne Aktion Zukunft> vorgeschlagen und das von mir entworfene <Grüne Manifest> mitgebracht, was allgemeine Billigung fand. Es erklärten sich immerhin einige der Anwesenden bereit, am kommenden Samstag an der Gründung des bayerischen Landesverbandes mitzuwirken. Zwei Kreisgruppenvorsitzende sagten auch zu, sich für den Bundesvorstand zur Verfügung zu stellen, während die Landesvorstandsmitglieder des BUND bereits Gründe geltend machten, die ihnen die Beteiligung untunlich erscheinen ließen.

Noch am selben Nachmittag fuhr ich nach Baden-Baden, wo am nächsten Morgen die Aufnahmen für das abendliche <Report-Magazin> gemacht werden sollten. Damit waren die Würfel gefallen. Mir kamen allerdings nach den Erlebnissen der letzten Tage schwere Zweifel, ob das Unternehmen dieser Parteigründung Erfolg haben werde. Mir war sehr wohl bewußt, daß man die Tür nur einmal hinter sich krachend zuschlagen kann. Ob das Signal ein genügend lautes Echo auslösen würde, blieb unwägbar. Bedrängt von unguten Ahnungen saß ich im Inter-City-Zug.

Und hätte ich bereits damals gewußt, was mir in den nächsten beiden Jahren an Zwistigkeiten, ja an Gehässigkeiten bevorstand, und dazu die vergeudete Kraft und vertane Zeit ermessen können — so hätte ich das ganze Unternehmen noch an diesem Tage abgebrochen.

Doch es war alles soweit vorangetrieben, daß ein weiteres Zögern kaum mehr möglich erschien. Und was hätte der Aufschub genützt? Nachträglich betrachtet wäre es wohl richtiger gewesen, wenn ich mich damals aus der Parteipolitik zurückgezogen hätte, um nur noch wissenschaftlich und schriftstellerisch zu arbeiten. Damit hätte ich mich allerdings auch in das Lager derjenigen begeben, die zwar bereit sind, kluge Worte zu verstreuen, aber nicht dazu, sich selbst im politischen Geschäft die Hände schmutzig zu machen.

199/200

Ich muß allerdings auch zugeben, selbst nie frei von Furcht vor schmutzigen Händen gewesen zu sein. Ich kannte Goethes Wort: »Der Handelnde ist immer gewissenlos«, wollte aber selbst nicht gewissenlos sein. Nicht nur auf der Fahrt von München nach Baden-Baden habe ich auch an die alten Freunde und Mitstreiter im Wahlkreis gedacht. Sie mußte ich nun maßlos enttäuschen! Besonders den Kreisgeschäftsführer Gerhard Darnstedt, der mit mir achtzehn Jahre fair zusammengearbeitet hatte, die Wahlmänner und -frauen, die mich dreimal gekürt hatten, die vielen Mitglieder. Allerdings hatten sie schon <Ein Planet wird geplündert> gelesen und den eindeutigen Untertitel <Die Schreckensbilanz unserer Politik> zur Kenntnis nehmen müssen — was doch wohl in der Bundesrepublik Deutschland überwiegend die Bilanz der CDU sein mußte!

Wer das Buch nicht gelesen hatte, war schließlich selbst schuld! Doch ich weiß, auch hier lebten und leben noch die meisten in der Illusion, daß sich das Unvereinbare doch irgendwie vereinbaren lasse. Im Ortsverband Barsinghausen hatte noch am 3. Juli eine Diskussion mit mir stattgefunden und ergeben, daß ich nur bei einzelnen Mitgliedern auf einiges Verständnis stoßen konnte.

So war ich an einem beklemmenden Tiefpunkt angelangt, als ich einsam und allein auf dem Bahnhof in Baden-Baden stand und überdies einige Zeit auf Franz Alt warten mußte, doch am nächsten Morgen hatte ich mich wieder gefangen und gab meine Austrittserklärung vor der Report-Kamera mit folgender Begründung ab:

»Die CDU ist unfähig zu begreifen, daß die Ziele, die in den sechziger Jahren noch richtig waren, heute falsch sind. Die Partei erkennt nicht die völlig neue Problemstellung der heutigen Welt, sie diskutiert nicht einmal darüber und ist weit davon entfernt, zu Erkenntnissen und Schlußfolgerungen zu kommen. Darum haben ihre öffentlichen Äußerungen mit den Realitäten wenig gemein und werden zu einer gefährlichen Irreführung. - Meine Versuche, daran innerparteilich etwas zu ändern, sind fehlgeschlagen. Sie haben mir aber die Zustimmung einer breiten Öffentlichkeit im Lande gebracht. Von dort werde ich seit langem gefragt, ob ich mich nicht als Aushängeschild für Inhalte mißbrauchen lasse, die in der CDU überhaupt nicht vorhanden sind. Ich kann diese Vorhaltungen nicht mehr widerlegen, besonders nicht seitdem Herr Kohl Vorsitzender der Partei ist...«

Während ich in der Mittagshitze im Intercity nach Bonn fuhr, war die Nachricht von meinem Austritt infolge eines Versehens verfrüht über den Südwestfunk gelaufen. So erwartete mich in Bonn eine Flut von Telefonanrufen und Journalisten, welche die nächsten Jahre anhielt.

Die »Grüne Aktion Zukunft« ^^^^

200-201/202

Die gründungswilligen Personen waren auf den 12. Juli abends ins Hochhaus eingeladen worden. Wer da kommen würde, stand noch nicht ganz fest. Professor Kaminski hatte mir versichert, daß er einige bekannte Persönlichkeiten mitbringen würde, doch es kam schließlich nur Professor Erich Huster, der emeritierte Direktor des Instituts für Kernphysik an der Universität Münster. Die Aktion Gesundheit und Umwelt wurde durch Dr. med. Walter Baumhauer vertreten. Der Unternehmer Arthur Boskamp wurde zum Schatzmeister gewählt. Er sorgte dann sogleich für den ersten Eklat, indem er verlangte, daß ein von ihm erarbeitetes Papier gleichrangig neben dem Grünen Manifest veröffentlicht werden sollte. Alle zehn Anwesenden sahen darin eine Irritation der Öffentlichkeit und lehnten das ab. Der Kompromiß, zu dem ich Herrn Boskamp verhalf, sah dann vor, seinen längeren Text als »Erläuterung« zum Grünen Manifest herauszugeben.

Während der Gründungssitzung verhandelte ich längere Zeit in meinem Büro mit vier Vorstandsmitgliedern der <Grünen Liste Nordrhein-Westfalen>, die am 19. Juni in Düsseldorf gegründet worden war. Trotz der Vorbereitung durch den dort gewählten Vorsitzenden Friedhelm Wegener gelang es nicht, den Vorstand zur Mitbegründung der Bundespartei zu bewegen. Der Vorsitzende der <Grünen Liste Umweltschutz Hessen>, der Lehrer Bernd Faust, beteiligte sich an der Gründung — mit dem Ergebnis, daß er bereits am Wochenende von seiner Landesversammlung abgewählt wurde.

Im Bereich der Bürgerinitiativen wurde sofort die Parole ausgegeben, dies sei eine Parteigründung »von oben« und darum abzulehnen. Selbst der Vorsitzende des <Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz>, Hans Günter Schumacher, erklärte, er hätte von der Gründung nichts gewußt, obwohl er stets auf dem laufenden gehalten wurde, und wenige Tage vorher überdies öffentlich erklärt hatte, er halte Herbert Gruhl für einen denkbaren Vorsitzenden einer Umweltpartei.

Bei den Bürgerinitiativen gab es drei Tendenzen: Ein Teil der engagierten Umweltschützer wollte gar keine Partei; ein anderer wollte sie, aber ohne jede Führung, sozusagen als spontanen Ausbruch des Volkswillens; nur der kleinste Teil war für eine organisierte demokratische Partei, aber mit noch ungeklärter Zielsetzung zu gewinnen.

Immerhin konnte ich schließlich um Mitternacht die Gründung der <Grünen Aktion Zukunft> an dpa geben, verbunden mit der Nachricht, daß der kommissarische Vorstand am nächsten Morgen, um 11 Uhr vor die Bundespressekonferenz treten würde. Diese war von fast 100 Journalisten besucht. Aus Bayern waren bis dahin Helmbrecht von Mengershausen und Eberhard Bueb als Vorstandsmitglieder angereist. Die Resonanz in den Medien blieb beträchtlich.

202

Ich mußte noch am selben Tag nach Burghausen am Inn abreisen, wo eine lange geplante Veranstaltung des Bundes für Umwelt- und Naturschutz zu bestreiten war, und schon am nächsten Abend eine der Volkshochschule in Vilshofen. Am übernächsten Tag hatte ich bereits um 11 Uhr ein Referat in Herrsching am Ammersee zu halten, und am Nachmittag war die Gründung des Landesverbandes Bayern im Hofbräuhaus vorgesehen.

Da war der Raum so vollgestopft, daß eine Trennung der stimmberechtigten Mitglieder von den Neugierigen ein hoffnungsloses Unterfangen geworden wäre. August Haußleiter hatte die Mitglieder seiner <Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher (AUD)> aufgeboten, um die Gründung durch kontroverse Diskussionen erfolgreich zu verhindern. Unser Landesverband wurde aber dann eine Woche später in Freising konstituiert.

Die persönliche Anspannung in diesen Tagen ist schwer zu beschreiben. In Bonn gingen unaufhörlich Interessentenmeldungen ein, es mögen insgesamt 5000 gewesen sein. Ein Nachteil in diesen hektischen Tagen war, daß mein Assistent Hans Beyschlag aus Altersgründen am 30. Juni ausschied und sein Nachfolger sich erst einarbeiten mußte. Wir benötigten auch Geschäftsräume für die Partei, wobei uns allerdings das Glück zu Hilfe kam, denn wir konnten kurzfristig ein kleines Einfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Allee zu einem günstigen Preis mieten, mitten zwischen den Parteizentralen von CDU und SPD.

Auch im privaten Bereich hatte das Jahr 1978 ereignisreich begonnen. Ein Traum früherer Jahre, an dessen Verwirklichung ich schon gezweifelt hatte, ging in Erfüllung. Wir fanden endlich, nach jahrelangem Suchen das gewünschte Bauernhaus am Alpenrand. Da ich nie vorhatte, mit den Einnahmen meines Buches das wirtschaftliche Wachstum zu vermehren, sollte eine Heimstatt für die späteren Jahre und unsere Kinder erworben werden.

203/204

Bei Berchtesgaden bot sich schließlich der Zufluchtsort, sei es für Zeiten der Besinnung, sei es für den Abschluß des Lebens. Im Innern des Hauses mußten einige Umbauten vorgenommen werden, die nun ausgerechnet in diesen turbulenten Sommer fielen.

Für den Aufbau der Partei in Bayern besaß ich damit allerdings gleichzeitig einen guten Stützpunkt. Wir hatten daraufhin im Bundesvorstand eine Teilung der Aufgaben beschlossen. Der stellvertretende Vorsitzende, Professor Kaminski, sollte sich um Hessen bemühen und ich um Bayern. In Hessen war am 21. Juli das Zusammengehen mit der <Grünen Liste Hessen> endgültig gescheitert, so daß am nächsten Tag ein eigener Landesverband der GAZ konstituiert wurde. Vorsitzender wurde der Rechtsanwalt Dr. Hees, an dessen Eignung mir bereits innerhalb weniger Tage erhebliche Zweifel gekommen waren. Da aber in Hessen schon am 8. Oktober der Landtag gewählt wurde, mußten in einem Gewaltstreich die Kandidaten für 55 Wahlkreise gefunden werden, was dann nur für 40 gelang. Professor Grzimek war nicht zum Eintritt zu bewegen, rief aber zur Wahl der GAZ auf, ebenso wie einige bekannte Wissenschaftler.

Unter den Umweltschützern in Hessen herrschten chaotische Verhältnisse, die ihre Spitze auf der Landesversammlung der Grünen Liste erreichten, wo Cohn-Bendit sich für die Freigabe von Haschisch und anderer Dinge aussprach. Da seine Provokation im Originalton über die Fernsehschirme lief, führte das zu einem empfindlichen Rückschlag für die gesamte ökologische Bewegung, auch für die GAZ. In Hessen spalteten sich von der Grünen Liste noch die Alternativen ab, die ihren Schwerpunkt in Frankfurt hatten. Damit traten drei Gruppen zur Landtagswahl an. Trotzdem war unsere Stimmung gut. Ich sprach zweimal in Frankfurt, im vollbesetzten Palmensaal und elfmal im Land.

204

Der dortige Wahlkampf war von Dr. Hees im Verein mit Professor Kaminski aber so protzig geführt worden, daß dies eine Verschuldung von rund 300.000 DM einbrachte. Hees, der früher der FDP angehörte, sah sich schon als Minister in der kommenden Landesregierung, was mir nach all den Pannen als höchst abwegig erschien. Groß war dann der Katzenjammer, als sich am Abend des 8. Oktober ein Ergebnis um ein Prozent abzeichnete. Ich hatte Mühe, dies in einem Fernsehinterview zu begründen und fuhr bald weg. Das Klima zwischen Kaminski/Hees und mir war bereits äußerst frostig. Sie hatten sich verkalkuliert, hohe Kredite aufgenommen, und nun gab es keine Wahlkampfkostenerstattung.

In Bayern dagegen hatten langwierige Verhandlungen unseres Landesverbandes mit der AUD zu einer gemeinsamen Kandidatur unter dem Namen »Die Grünen« geführt. Carl Amery hatte das Programm formuliert, und der anschließende Wahlkampf verlief ohne Differenzen. Mein eigener Anteil lag bei 17 Veranstaltungen. Allerdings waren unsere Aussichten nun durch das hessische Ergebnis negativ vorbelastet. Dennoch konnten schließlich am 15. Oktober 1,8% der Stimmen gewonnen werden, und damit erhielten wir die Wahlkampfkosten zurück, die mit der AUD zu teilen waren. Somit war wenigstens unser bayerischer Landesverband finanziell gesund.

Nach diesen beiden Wahlergebnissen ließ das Interesse für die Grüne Aktion Zukunft rasch nach. Wir hatten es trotz der vielen Anfragen nur auf 2000 Mitglieder gebracht, während mir mindestens 10.000 nötig erschienen waren. So kam ich ganz privat zu dem Ergebnis, daß die Aktion mißlungen sei. Meine Absicht, mit Gründung einer Bundespartei die Zersplitterung der ökologischen Kräfte zu vermeiden, war nicht geglückt, und der erste Schwung, der uns viel weiter hätte tragen müssen, bereits verebbt. Um eine unerwartete Erfahrung hat mich die Parteigründung jedenfalls bereichert.

205

Jede neue Partei scheint eine geradezu magnetische Anziehungskraft auf solche Menschen auszuüben, die sich selbst für verkannte Genies halten und schon bei anderen Gruppierungen nicht zum Zuge kommen konnten, weil ihr Kopf von absonderlichen Ideen erfüllt ist oder ihr Charakter dubiose Züge offenbart.

Solche Personen hoffen in jeder neuen Gruppe ihre Patentrezepte zur Weltbeglückung unterzubringen und führende Positionen erringen zu können. Und das gelingt ihnen sogar oft, solange sich die Mitglieder noch nicht kennen und Kandidaten für Vorstandspositionen gefragt sind. Solche Hasardeure haben oft schon mehrere Parteien durchlaufen und wittern stets aufs neue ihre Chance. Die ärgerlichen Auseinandersetzungen, die sie dann auslösen, und das Porzellan, das sie vor aller Öffentlichkeit zertrampeln, stiftet beträchtlichen Schaden. Dies hat den Grünen später noch mehr zu schaffen gemacht als der GAZ; aber jene halfen sich auf höchst einfache Weise, indem sie das Durcheinander zum Normalzustand erklärten.

Es erscheint auch ziemlich sicher, daß bei uns Personen zu dem Zweck eingeschleust worden sind, um über die Vorgänge — wem auch immer — zu berichten. So kam es zu aufreibenden Kontroversen innerhalb der GAZ, die sich in den nächsten Monaten zu unglaublicher Schärfe steigerten.

Im Bundesvorstand hatte sich inzwischen der Flügel Kaminski/Hees, unterstützt von Boskamp, auf eine harte isolierte Linie der Partei versteift und mir schon das Zusammengehen mit der AUD in Bayern übel angekreidet — obwohl uns das wenigstens Geld und Auftrieb eingebracht hatte, während die »hessische Linie« finanziell und stimmungsmäßig in einer Pleite endete. Obgleich unser Vorgehen durch Mehrheitsbeschlüsse des Bundesvorstandes gedeckt war, wurde uns dennoch vorgeworfen, wir hätten die Partei »an die Linken verraten«, wie dergleichen Redensarten lauteten.

206

Ich habe allerdings mit dafür gesorgt, daß Dr. Hees am 3. März 1979 auf dem Landesparteitag in Hessen nicht mehr Vorsitzender blieb und Dr. Jantschke eine Mehrheit erhielt. Dieser hat dann mit Geschick die Schulden des Landesverbandes abgetragen, so daß die Bundespartei dafür nicht einzustehen brauchte. Das gelang ihm hauptsächlich mittels der Wahlkampfkostenerstattung aus der folgenden Europawahl und dem Einvernehmen darüber mit den Grünen in Hessen.

Im Bundesvorstand dagegen wurde nicht nur mit harten Bandagen gekämpft, sondern sogar ein Prozeß vom Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, zu dessen Mitgliedern Kaminski zählte, angestrengt, um uns den ersten Bundesparteitag zu verbieten, obgleich doch endlich ein Vorstand von den Mitgliedern über Delegierte gewählt werden mußte. Vor dem Landgericht Bonn konnte auch dieser Querschlag abgewendet werden.

Schließlich trat Heinz Kaminski aus der Partei aus, um sich sofort zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bürgerpartei bei deren Gründung am 1. Mai 1979 wählen zu lassen. Er behauptete in einem Rundschreiben, daß 50% der Mitglieder mit ihm die GAZ verlassen hätten; doch es waren keine 5 %. Ich sagte damals voraus, daß es ihm noch viel schwerer fallen werde, mit Herrn Fredersdorf auszukommen als mit mir — und tatsächlich trat er auch dort nach heftigen Kontroversen ein Jahr später aus oder wurde ausgetreten. Die von ihm eigenmächtig arrangierte Beteiligung an der Landtagswahl 1980 in Nordrhein-Westfalen wurde ein Fiasko bezüglich der Stimmen und Finanzen, von dem sich die Bürgerpartei nicht mehr erholte. Fredersdorf selbst trat unmittelbar nach dieser Schlappe vom Vorsitz zurück.

Warum beschreibe ich die alten Querelen? Weil nur damit eine entfernte Vorstellung von der Hektik und der Kämpfe jener Zeit vermittelt werden kann, die zeigt, in welchen Zerreißproben ich mich in jenen Jahren persönlich befand.

207

Die <Grüne Aktion Zukunft> berief schließlich ihren ersten Bundesparteitag auf den 10./11. März 1979 nach Würzburg ein, wo der Vorstand erstmalig durch Delegierte aus dem ganzen Bundesgebiet gewählt werden konnte. Die inzwischen erreichte Einmütigkeit der Partei wurde deutlich, als bei der Wahl des Vorsitzenden 83 Stimmen auf mich entfielen, auf Arthur Boskamp zwei. Allerdings wurde bei der Stellvertreterwahl nicht Professor Erich Huster gewählt, sondern Eberhard Bueb aus Bayern, der bald seine Fäden zu den Bunten und Alternativen spann. Damit war die nächste Kontroverse in die <GAZ> hineingetragen, denn auch der bayerische Landesvorsitzende Helmbrecht von Mengershausen unterstützte diesen Kurs der totalen Öffnung. Bueb ging dann am 15. September so weit, eine paritätische Besetzung der Programm- und Organisationskommission innerhalb der <Grünen> zu beantragen, was bedeutet hätte, daß kommunistische und andere linke Gruppen, welche die andere Hälfte stellen sollten, leicht zu einer Mehrheit in diesen Gremien gekommen wären. Das konnte damals fürs erste verhindert werden. wikipe Eberhard_Bueb *1938 in Berlin

208/209

Nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern war die Neigung der politischen Umweltgruppen für ein Zusammengehen beträchtlich angestiegen. Es bot sich an, das <Bayerische Modell> im gesamten Bundesgebiet zu versuchen. Eine erste Unterredung zwischen je drei Vertretern von <Grüner Aktion Zukunft> (GAZ), <Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher> (AUD) und <Grüner Liste Umweltschutz (GLU) Niedersachsen>, dazu einem von der <Grünen Liste (GL) Schleswig-Holstein> fand am 18.11.1978 in Würzburg statt. Dort wurde ein erneutes Treffen im größeren Kreis für den 3.12. in Kassel anberaumt, wo man sich schließlich auf eine Grundkonzeption verständigte.

Die Programmkommission wie die Satzungskommission wurde nach dem gleichen Schlüssel besetzt wie bei der ersten Zusammenkunft. Ich wurde seitens der GAZ mit Marie-Luise Taute und Hans Braitsch in die Programmkommission gewählt, die bereits am 17.12. in Frankfurt tagte. Gisela Schöttler von der <Grünen Liste Niedersachsen> wurde mit mir beauftragt, die dort beratenen Entwürfe in eine gute redaktionelle Form zu bringen, was wir weitgehend im Zug von Frankfurt bis Hannover erledigten. Am 13.01.1979 traf sich die Kommission in Hannover und am 11.02. nochmals in Frankfurt, parallel mit der Satzungskommission.

Trotz des Ringens um Formulierungen war das Klima gut. Mein Wort galt viel in diesem Gremium, auch darum, weil sich die Schwierigkeiten, die ich mit der oppositionellen Minderheit in der <GAZ> hatte, herumgesprochen hatten. Und die Signalwirkung, die meine Beteiligung am Zusammenschluß in der Öffentlichkeit mit sich brachte, wurde damals hoch veranschlagt.

Auf dem Gründungskongreß der <Sonstigen Politischen Vereinigung DIE GRÜNEN> in Sindlingen bei Frankfurt konnte ich ebenfalls kritische Situationen mit meinen Worten retten. Ein Streitpunkt war der Name, aber schließlich wurde der bayerische Vorschlag <DIE GRÜNEN> mit großer Mehrheit angenommen. Die <GLU> Niedersachsens trug dort ihre internen Zwistigkeiten aus, ließ plötzlich ihren Landesvorsitzenden Georg Otto fallen, um schließlich Helmut Neddermeyer für den Bundesvorstand zu nominieren. Der dritte gleichberechtigte Bundesvorsitzende neben mir wurde August Haußleiter, Vorsitzender der <AUD>.

wikipe Georg_Otto 1928-2021

Da ich selbst am Europaparlament nicht interessiert war, konnte ich mich leicht mit dem ersten Ersatzplatz neben der Spitzenkandidatin Petra Kelly begnügen, die dort geschickt auftrat und als Beisitzerin auch in den Bundesvorstand gewählt wurde.

209

Die Eskapaden begannen dann bereits in der ersten Bundesvorstandssitzung in Hannover, als ein in den Vorstand gewähltes junges Mädchen ihren Freund mitbrachte, der - mit ihrer Fürsprache - an der Sitzung teilzunehmen beanspruchte. In solchen Fällen, wenn jemand ohne jeden Auftrag seinen Einfluß durch die Hintertür ausüben wollte, habe ich immer sehr allergisch reagiert. In der <GAZ> hatte schon Kaminski forsch versucht, ihm genehme Mitglieder einfach zu einer entscheidenden Bundesvorstandssitzung einzuladen. Doch hier fiel nun auf, daß einige der Vorstandsmitglieder an solchen Praktiken nichts Außergewöhnliches zu finden schienen. Schließlich »verzichtete« der ungebetene Gast freiwillig auf seine Teilnahme.

Das erste strittige Problem wurde die Geschäftstelle. Wir hatten das GAZ-Häuschen angeboten, woraufhin einige schon befürchteten, daß uns damit ein größerer Einfluß zukommen würde. Doch deren Vorschlag, neue und viel teurere Räume in Bonn zu mieten, erwies sich dann doch als zu absurd. Roland Vogt, der vorher im Vorstand des Bundesverbandes <Bürgerinitiativen Umweltschutz> gewesen war, bot sich selbst als Geschäftsführer an, und auch Petra Kelly sollte in Bonn arbeiten. Dies erwies sich in der Folge als wenig zweckmäßig, da beide zu vielen Wahlveranstaltungen unterwegs sein mußten. Damit kam automatisch der uns unbekannte Mitarbeiter Lukas Beckmann in die Position eines Managers der Zentrale, die er in den folgenden Jahren zu festigen verstand.

Der Aufbau der Organisation vollzog sich in größter Hektik. Bis Ende April mußten 4000 Unterschriften zur Teilnahme an der Europawahl beigebracht, die Werbemaßnahmen in die Wege geleitet und die Finanzierung gewährleistet werden. Die <GLU Niedersachsen> streckte aus ihren Mitteln, die sie aufgrund des Landtagswahlergebnisses erhalten hatte, 100.000 DM vor. Die <AUD> hatte ebenfalls etwas Geld.

210/211

Die GAZ stellte die Geschäftsstelle und mit Dora Wittenburg und Otto Fänger zwei zuverlässige Kräfte. Zur gleichen Zeit lief die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, wo ich für die GLSH zehn Versammlungen bestritt. Obwohl gerade in diesen Wochen der Reaktor in Harrisburg außer Kontrolle geraten war, brachte die Wahl am 29. April enttäuschende 2,4%.

Nach der Europawahl, in der wir mit dem beachtlichen Ergebnis von 3,2% der Stimmen abschnitten, schälten sich zwei Hauptströmungen heraus. Die eine wollte die sofortige Umwandlung der <Sonstigen Politischen Vereinigung DIE GRÜNEN> in eine Partei. Diese Auffassung hatte ich am 24. Juni auf einer Bundesmitgliederversammlung vertreten und dafür den größten Beifall der Tagung geerntet.

Die andere Richtung wollte Verhandlungen mit allen möglichen Gruppen im Lande, um sie schon bei der Parteigründung einzubeziehen. Ihre unausgesprochene Absicht war, die Partei viel weiter nach links zu rücken, da die in Rede stehenden Gruppen aus dieser Ecke kamen.

#

Überhaupt sind mit den ersten Erfolgen allerhand Trittbrettfahrer verschiedenster Herkunft angelockt worden. Besonders die Splitterparteien, die sich unter dem Vorzeichen <K>=Kommunistisch über Jahre erfolglos versucht hatten und schon länger nach anderen Vehikeln Ausschau hielten, witterten hier ihre Chance.

Nur wegen ihres internen Streits, ob das die richtige Strategie sei, unterblieb der geschlossene Eintritt ganzer Organisationen. Diesen Nachteil konnten sie jedoch mit ihrer Erfahrung in politischer Taktik und Agitation weitaus wettmachen. Ihnen waren unsere vielen unbedarften Mitglieder, die vorher zumeist noch nie politisch tätig gewesen waren, hilflos ausgeliefert.

Dazu kam ihre permanente Einsatzbereitschaft, zu der die sogenannten »Bürgerlichen« nur sporadisch oder gar nicht geneigt sind. Diese stehen einmal voll in anstrengenden Berufen, die sie nicht aufs Spiel setzen wollen, wogegen die anderen ihre meist studentische Freizügigkeit ausspielen können.

211

Zum zweiten ist die bürgerliche Einsatzbereitschaft und Zivilcourage in Deutschland noch nie beeindruckend gewesen. Somit kann dem satten Bürger der Vorwurf nicht erspart bleiben, daß er wieder einmal im Begriff ist, den Gang der Geschichte zu verschlafen. Und gerade damit öffnet er katastrophalen Entwicklungen Tür und Tor, wenngleich er sich später, wie schon früher als »persönlich unschuldig« einstufen wird.

Bisher muß verzeichnet werden, daß es nicht gelungen ist, auch nur eine ausreichende Minderheit dazu zu bewegen, etwas für ihr Überleben zu tun.

Nachdem ich in den letzten Jahren einen Überblick über die Vielfalt der kursierenden Patentrezepte bekommen habe, ist mir klargeworden, daß die Verständigung über einen Ausweg kaum möglich ist.

Immer wieder taucht die Behauptung auf, der Mensch brauche nur den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu pflücken, und die Welt käme in Ordnung. Angeblich unfehlbare neue Entwürfe tauchen allenthalben auf, und alte historische Theorien, die über angestammte Anhänger verfügen, werden aufgegriffen und gegeneinander ausgespielt.

Überall, wo sich Leute versammeln, taucht eine Spezies von Männern und Frauen auf, die ganz genau zu wissen meinen, was die Menschen über einige tausend Jahre falsch gemacht haben, und was nun erst einmal ins richtige Lot gerückt werden müsse.

Das beginnt mit der Auffassung von Kindsein und dem Verhältnis der Geschlechter, deren Unterschiede eigentlich abgeschafft gehörten, und endet beim Staat, der alle verhaßten Eigenschaften in sich vereint. Nichtsdestoweniger ruft man allenthalben nach ihm, wo auch nur ein Wehwehchen auftaucht. Manche möchten ihn sogar beauftragen, ein Auge in die Schlafzimmer zu werfen, denn wie kann er sonst die <Vergewaltigung in der Ehe> bestrafen?

212

Die Programmberatungen bewegten sich zumeist auf einem unzumutbar niedrigem Niveau.

Erschreckender noch als die Ignoranz einiger jugendlicher Wortführer ist ihre gelassene Weigerung, sich um weiteres Wissen und um Erfahrungen zu bemühen. In ihrer erheiternden Naivität halten sie sich nicht nur für reife Persönlichkeiten, sondern auch für berechtigt, Vorfahren und Zeitgenossen selbstgerecht abzuurteilen. Das Zusammenleben ist in jenen Kreisen besonders schwer, weil ein Begriff dort völlig unbekannt ist, und der lautet <Würde>.

Als die offizielle Bundesversammlung der <Sonstigen Politischen Vereinigung DIE GRÜNEN> am 3. und 4. November [1979] in Offenbach zusammentrat, kostete es schon äußerste Anstrengung, die Erstürmung der Stadthalle durch Nichtmitglieder zu verhindern. Aber wer am Eingang einen Aufnahmeantrag ausfüllte und 10 DM zahlte, war ohnehin »dabei«. Die Versammlung lief dann schon nach dem »Stil« ab, der für die folgenden kennzeichnend blieb.

Rudolf Bahro, jüngst mit großem Medienecho aus der DDR eingereist, hielt als Gast eine flammende Rede, ebenso Rudi Dutschke. Der Antrag auf sofortige Gründung der Partei wurde mit 344 zu 228 Stimmen abgelehnt.

Am zweiten Tag stellte Baldur Springmann einen Antrag, wonach eine gleichzeitige Mitgliedschaft in anderen Parteien und parteiähnlichen Organisationen unzulässig sein sollte. Ich sprach für diesen eigentlich ganz selbstverständlichen Antrag. Er wurde mit 348 zu 311 Stimmen abgelehnt. Dieser Beschluß bekam insofern Bedeutung, als damit unschlüssigen Roten ein grünes Licht für den Eintritt signalisiert wurde. Aber nicht nur darum stieg die Mitgliederzahl in den nächsten Wochen auf 10.000 an. Viele Menschen sahen in der neuen Partei eine echte Chance, um zu einer Wende in der Politik zu kommen.

213/214