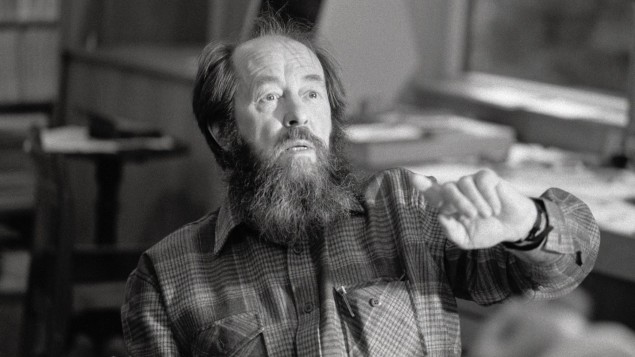

Alexander

|

Wikipedia Autor *1918

im

Nordkaukasus dnb Name (400) dnb Person dnb Nummer (300) detopia: |

Alexander

|

Wikipedia Autor *1918

im

Nordkaukasus dnb Name (400) dnb Person dnb Nummer (300) detopia: |

|

1999 220 Seiten - Rossija v obvale dnb solschenizyn+russland+absturz goog ?q=solschenizyn+russlan+im+absturz

|

1962 Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch 1968 Der erste Kreis der Hölle 1969 Krebsstation 1970 Nobelpreisrede 1971 Das rote Rad 1973 Der Archipel GULAG

1990: Russlands Weg aus der Krise - Ein Manifest (70 Seiten)

detopia: Warlam.Schalamow Gustaw.Herling Sacharow Courtois Solovjev Iwan.Iljin Malzew.Samisdat Dostojewski Applebaum Hein.Böll M.Sperber Gedenkbibliothek.de Berlin

Audio: Vor 50 Jahren - Alexander Solschenizyn erhielt den Literaturnobelpreis (dlf 2020)

1962- Briefe von Schalamow an Solschenizyn zum Iwan Denissowitsch bei Schalamow

Würdigung: Solschenizyn 2010 von Siegmar Faust pdf Feature MDR 2018 - aktueller Rückblick) 53min .ogg 2018 mdr.de/kultur/empfehlungen/lesezeit-solschenizyn-iwan-denissowitsch100.html 2018 100 Jahre ) 4min .ogg 2018 dlf 100-geburtstag-alexander-solschenizyns-ein-eigensinniger Audio DLF: 2008a 2008b 2008e Nachruf 2008 Eichwede 2008 Hilscher

Essay

2007 von Michail Ryklin: Der "verfluchte Orden"

detopia-2008: Im 'Kurzgulag' mit 550 Seiten habe ich hier selbst einige Zusammenhänge zusätzlich verstanden, die mir beim Lesen der 3bändigen Langform mir verlustig gingen. Alle mir wichtigen Passagen aus der Langform habe ich auch im Kurzgulag wiedergefunden. Ein literarisches Sachbuch, dessen analytische Qualität an das Iljin-Buch von 1930 anzuschließen scheint. "Wenn Solschenizyn dem Archipel GULAG den Untertitel gegeben hat: <Versuch einer künstlerischen Bewältigung> und man fragt sich am Ende: Ist sie gelungen? ..., so kann die Antwort nur heißen: Ja, ja und nochmals ja!" (Heinrich Böll) "Der Archipel Gulag hat ein vorher nie erreichtes Interesse für die zahllosen Opfer eines Terrors erweckt, dessen Methoden und Ziele bis dahin unverständlich blieben ... Solschenizyn zeigt, wie sehr es auf den Mut ankommt, doch wie selten er bleiben muß überall dort, wo die Gewalt grenzenlos herrscht." (Manes Sperber in «Frankfurter Allgemeine Zeitung»)

|

|

|

amazon leser GULAG - Die dunkle Seite der Sowjetunion 2003 Von Ein Kunde Dieses Buch war für alle Interessenten in der DDR bis zum Mauerfall ein Mythos. Natürlich kannte man das Thema, wusste aus dem West-TV in etwa, was Solschenizyn da präsentierte und ahnte vielleicht Schreckliches. Als man es dann endlich lesen kann, kommt alles viel schlimmer... Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Seiten seines Buches die tiefe Menschenverachtung des Systems. Hier werden nicht nur Abweichler kaltgestellt und aus dem Verkehr gezogen, nein, JEDEN kann es treffen. Andersdenkende, Kritiker und Nichtmitmaschierer ebenso wie tatsächliche Kriminelle, Assoziale und Saboteure. Was bei Lenin beginnt, Stalin in paranoiden Verfolgungswellen ungeheuren Ausmaßes fortführt, setzt sich dann sogar noch in der "Tauwetterperiode" fort. Millionen Menschen werden nicht nur unter unwirklichsten Bedingungen und zum Großteil völlig unschuldig versklavt, nein, Millionen bezahlen mit ihrem Leben. Ein Menschenleben gilt im Sowjetreich ebensowenig wie ein Jude bei den Nazis etwas galt oder Afrikaner einst auf den amerikanischen Baumwollplantagen. Und das in einer Gesellschaftsordnung, die sich selbst als einzig mögliches System sieht, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abzuschaffen. Besonders dramatisch nehmen sich Solschenizyns auf den ersten Blick nebensächlichen Schilderungen, Erlebnisse Einzelner, Kleinigkeiten oft nur am Rande, geradezu unspektakulär und vielleicht sogar banal wirkend, aber gerade dann kann man die ganze Tragödie am stärksten nachvollziehen. Wenn sich niemand wirklich für dich interessiert, wenn es im Prinzip egal ist, was du angestellt hast (das Soll muss erfüllt werden, also wird die Stadt XYZ noch 1000 Angeklagte mehr abrechnen...), du kannst unschuldig sein oder schwanger, einen Namen haben oder schon jahrelang für den Aufbau des Sozialismus schuften, na und?! Pech gehabt, jetzt bist du im GULAG. Jetzt bist du NICHTS mehr. Man mag über Solschenizyns literarischen Qualitäten vielleicht geteilter Meinung sein. Für seinen Mut und seine Ausdauer, für seinen "Archipel GULAG" gebührt im Dank und Anerkennung.

Schwer erarbeitete Gänsehaut 2006 Von Simon Schreiber Der Archipel Gulag bekommt fünf Sterne, das steht nicht zur Diskussion. Dennoch bereue ich, dieses Buch gelesen zu haben: Ab jetzt werden eine Großzahl der Bücher, die in Buchhandlungen ausliegen oder vorne in den Bestsellerlisten erscheinen, noch unwichtiger erscheinen. Während der ersten zwei Kapitel musste ich mir immer wieder vor Augen halten: Das ist wirklich geschehen! Das ist nicht George Orwell! Dennoch fordert dieses Buch wie kein Zweites. Der Lageralltag wird bewusst wieder und wieder geschildert. Viele Kapitel sind gespickt mit Sowjetischen Orten, Namen und Beschreibungen. Kämpft man sich aber durch diese authentischen und ausführlichen Schilderungen, zeigt Solschenizyn immer wieder zum richtigen Zeitpunkt sein literarisches Genie. Er spricht den Leser direkt und zeitweise provozierend an, als ob er sagen möchte: "Danke dass du diese Zeilen liest. Trotzdem kannst du dir nicht mal ansatzweise diese unmenschlichen, grausamen Lebensbedingungen vorstellen!" Wohl eines der wenigen Bücher, bei dem Kritik einfach nicht angebracht ist. Lesen. Reflektieren. Merken. Schwere Kost - aber es lohnt sich - 2005 Von Peter Ditrych (München) Im Vergleich zu seinem Buch „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch", in dem das Lagerleben beschrieben wird, beschreibt der Archipel Gulag die gesamte Vorgeschichte (normales Leben - Verhaftung - Gefängnis), ausgehend von den bewegenden Lebenserfahrungen Alexander Solchenizyns. Man gewinnt den Eindruck, der Sinn seines Überlebens bestand darin, der Nachwelt über die Zustände und Menschenrechtsverletzungen in der damaligen Sowjetunion zu berichten, als ein Zeuge, der sehr viel mitbekommen hat. Aus seiner Erinnerung beschreibt er für einen normalen Mitteleuropäer unglaubliche Details über die Lebensbedingungen in einem Land, in dem das Recht pervertiert ist und die Willkür regiert.

|

|

|

DLF - KalenderBlatt 10.12.2000 • 4.50 und 11.45 Uhr Vor 30 Jahren Alexander Solschenizyn erhält in Abwesenheit den Literaturnobelpreis --- Von Meinhard Stark

Selten hat die Verleihung eines Literaturnobelpreises weltweit so viel Aufsehen erregt wie vor 30 Jahren: Am 10. Dezember 1970 wurde Alexander Solschenizyn, dem Autor des "Archipel Gulag", in Stockholm der Literaturnobelpreis verliehen. Doch die Sowjetunion hatte verhindert, daß Solschenizyn den Preis persönlich in Empfang nehmen konnte. Sprecher 1: Die Lagererzählung "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch" machte Alexander Solschenizyn schlagartig weltweit bekannt. O-Ton Lesung aus "Ein Tag des Iwan Denissowitsch", 1963: "Signal zum Wecken wurde um fünf Uhr morgens gegeben, durch einen Hammerschlag auf ein Stück Eisenbahnschiene, die bei der Kommandanturbaracke hing. Der glockenartig an- und abschwellende Ton drang nur schwach durch die zolldick vereisten Fensterscheiben und verebbte dann schnell. Es war kalt. Dem Wachposten war nicht nach weiterem Hämmern zu mute. Der Klang verhallte. Draußen war es stockfinster, wie mitten in der Nacht. Sprecher 1: Der mit ausdrücklicher Genehmigung des Partei- und Staatschefs Chruschtschow 1962 in großer Auflage erschienene Text war ein bedeutender Beitrag zur Bewältigung der stalinistischen Vergangenheit in der UdSSR. Alexander Solschenizyn schildert einen Tag im Leben des Lagerhäftlings Iwan Denissowitsch Schuchow. O-Ton Lesung aus "Ein Tag des Iwan Denissowitsch", 1963: "Schuchow verschlief das Wecken nie, sondern stand immer sofort auf. So hatte er bis zum Morgenappell ungefähr anderthalb Stunden für sich. Eine Zeit, in der jeder, der sich im Lager auskennt, ein bißchen was nebenbei organisieren kann. Da näht man einem aus einem Fetzen alten Stoff einen Flicken auf den Fausthandschuh. Da bringt man einem wohlhabenden Brigadier seine trockenen Filzstiefel, während er noch in der Klappe liegt und spart ihm so die Mühe barfuß seine Stiefel selbst aus dem Haufen heraussuchen zu müssen. Man läuft rasch einmal zu den verschiedenen Magazinen hinüber, wo man sich vielleicht bei dem einen oder anderen beliebt machen kann, Ausfegen oder etwas heranholen. Man kann in der Eßbaracke die Schüsseln von den Tischen räumen und sie stoßweise zu den Geschirrwäschern bringen. Eine Möglichkeit zu etwas Essen zu kommen. Aber da trieben sich schon vielzuviele andere herum, die den gleichen Einfall gehabt hatten. Und das schlimmste daran ist, daß man jede Schüssel, in der sich noch ein kümmerlicher Rest Essen befindet, gleich ausleckt. Man kann einfach nicht anders." Sprecher 2: Alexander Solschenizyn, geboren 1918 in Kislowodsk, studierte Mathematik und Philosophie. Während des Krieges war er Kommandeur einer Artillerieeinheit und erhielt zwei Tapferkeitsmedaillen. Wegen abfälliger Äußerungen über Stalin wurde er im Frühjahr 1945 verhaftet und zu acht Jahren Lager verurteilt. Nach seiner offiziellen Rehabilitierung 1957 arbeitete er als Lehrer. Nebenbei begannen Schreibversuche und die Sammlung von Lagererinnerungen. Sprecher 1: Im November 1969 wurde Alexander Solschenizyn jedoch aus dem sowjetischen Schriftstellerverband verstoßen. Der Vorwurf: "mangelnder Patriotismus" sowie zu "düstere Darstellung" der Sowjetgesellschaft. - Französische Intellektuelle schlugen im Juli 1970 der Schwedischen Akademie der Schönen Künste vor, den Literaturnobelpreis an Alexander Solschenizyn zu vergeben. Am 8. Oktober erfolgte die Nominierung des sowjetischen Autors. Die wie üblich knappe Begründung des Komitees lautete: Sprecher 2: "Für die ethische Kraft, mit der er die unveräußerlichen Traditionen der russischen Literatur weitergeführt hat." (Solschenizyn, Alexander: In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, dargestellt von Reinhold Neumann-Hoditz, Reinbek 1974, S. 124) Sprecher 1: Die Moskauer Führung sprach von einer "bedauerlichen" Entscheidung. (Medwedjew, Schores: Zehn Jahre im Leben des Alexander Solschenizyn. Ein politische Biographie, Darmstadt Neuwied 1974, S. 145) O-Ton RIAS (DRB-Archiv): "Das Unbehagen, daß die Zuerkennung des diesjährigen Literaturnobelpreises an Alexander Solschenizyn weltweit ausgelöst hat, bleibt weiter bestehen. Es ist kein Unbehagen, das in Zweifel zieht, ob der Schriftsteller diesen Preis verdient hat. (...) Nein, das Unbehagen ist in dem Zweifel über das weitere Schicksal dieses nonkonformistischen Schriftstellers begründet." Sprecher 1: So der Kommentar des RIAS am 8. Oktober 1970: O-Ton RIAS (DRB-Archiv): "Immer noch ist es ungewiß, wie es nun mit Alexander Solschenizyn weiter gehen wird. Immer noch steht einem das Schicksal Boris Pasternaks vor Augen, der damals gezwungen wurde, den Literaturnobelpreis abzulehnen, wollte er nicht Gefahr laufen, nicht mehr in die Sowjetunion zurückkehren zu dürfen. Alle Zeichen deuten daraufhin, daß die sowjetischen Behörden gewillt sind, in diesem Falle genauso zu reagieren, wie damals, vor 12 Jahren." Sprecher 1: Solschenizyn nahm den Preis mit großem Dank an, verzichtete aber darauf, ihn persönlich in Stockholm entgegenzunehmen, da er fürchtete, danach nicht in seine Heimat zurückkehren zu dürfen. Eine Übergabe der Nobelpreisinsignien in Moskau im Jahr 1972 unterband die sowjetische Regierung ebenfalls. Weitere Verleumdungskampagnen folgten. Unter den denkbar schlechtesten materiellen Bedingungen arbeitete der Schriftsteller zu dieser Zeit mit Hochdruck an seinem eigentlichen Hauptwerk: Der Archipel GULAG. Ein erschütternder, beinahe 2000 Seiten umfassender Bericht über den Terror der Sowjetdiktatur. Sprecher 2: Dann überschlugen sich die Ereignisse: 1973 wurde Elisabeth Woronskaja, die Vertraute Solschenizyns, verhaftet und auf brutale Weise verhört. Nach ihrer Freilassung beging sie Selbstmord. Offenbar hatte sie gestanden, wo sich das Manuskript des brisanten Buches befand. In dieser Situation gab Alexander Solschenizyn die Erlaubnis, das Werk im Westen publizieren zu dürfen und erklärte in einem Interview, daß sein etwaiger Tod mit Sicherheit durch den Geheimdienst veranlaßt sein würde. Anfang 1974 verhaftete man den Autor, entzog ihm die sowjetische Staatsbürgerschaft und schob ihn in die Bundesrepublik ab, wo er zunächst bei Heinrich Böll Aufnahme fand. Sprecher 1: Mit vierjähriger Verspätung nahm Alexander Solschenizyn am 10. Dezember 1974 in Stockholm in Anwesenheit des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palmes und des schwedischen Königs den Nobelpreis in Empfang. In seiner Danksagung heißt es: O-Ton Ausschnitt aus Ansprache A. S. am 10.12.1974 (Archiv DF): Russisch - unter nachfolgenden Sprecher legen. Sprecher 2: Es hat (...) einen besonderen Vorteil, erst nach vier Jahren mit einer Antwortrede für den mir zuerkannten Nobelpreis zu danken. Ich vier Jahren kann man beispielsweise erleben, welche Rolle dieser Preis bereits in seinem Leben gespielt hat. In meinem hat er eine sehr große Rolle gespielt. Er hat verhindert, daß ich von den schweren Verfolgungen, denen ich ausgesetzt war, erdrückt wurde. Er hat geholfen, daß meine Stimme an Orten gehört wurde, wo meine Vorgänger seit Jahrzehnten nicht gehört worden sind. Er hat mir geholfen, Dinge zu sagen, die mir sonst nicht möglich gewesen wären. (Zitiert nach Frankfurter Rundschau, 12.12.1974, S. 6)

Aus dem literarischen Leben 28.2.2001 von Kersten Knipp Wahrheit des Krieges Solschenizyn-Literaturpreis für Konstantin Worobjow und Jewgeni Nosow Den Solschenizyn-Literaturpreis, mit 25.000 US-Dollar eine der höchstdotierten Auszeichnungen in der russischen Literatur, erhalten dieses Jahr die Kriegsschriftsteller Konstantin Worobjow (1917-1975) und Jewgeni Nosow (*1925). Beide hätten in ihrem Werk die «umfassende Wahrheit» über den tragischen Beginn des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetunion vor 60 Jahren, seine Folgen für das russische Dorf und «die späte Bitterkeit der vernachlässigten Veteranen» dargestellt, erklärte die Jury nach Angaben der Zeitung «Nesawissimaja Gaseta« vom Mittwoch. Der Preis wurde 1997 vom russischen Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn gestiftet, der mit seiner Frau Natalja auch der Jury angehört. Das Preisgeld stammt aus den weltweiten Tantiemen für Solschenizyns Hauptwerk «Archipel Gulag». Worobjow wird posthum geehrt. Seine 1946 geschriebene Erzählung über die Erfahrungen in deutscher Kriegsgefangenschaft, aus der er zweimal entkam, durfte in der Sowjetunion erst 1986 gedruckt werden. Nosow schildert ebenfalls seine Erfahrungen als sowjetischer Soldat im Zweiten Weltkrieg. |

Alexander Solschenizyn